嘉 南大 圳 三年 輪作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦故事寫的 圳流百年:嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式 和古川勝三的 嘉南大圳之父:八田與一傳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣農田水利現况徐田辉也說明:項,仍保三年輪作。) ... 3.嘉南大圳水路面工工程。 ,以謀自給自足。業由民國四十二年開始辦理. 嘉南大圳建設 ... 致使海岸一帶及三年輪作之甘蔗部份,預算5,000,000元。

這兩本書分別來自方寸文創 和前衛所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 賴志彰所指導 王秀卿的 安定區新吉聚落的地緣關係與發展 (2021),提出嘉 南大 圳 三年 輪作關鍵因素是什麼,來自於安定、新吉、聚落、保安宮。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 李為楨、張怡敏所指導 王千豪的 戰後雲林縣沿海地區貧困問題之研究 (2019),提出因為有 雲林縣沿海地區、濁幹線、三年輪作田、加速農村建設重要措施的重點而找出了 嘉 南大 圳 三年 輪作的解答。

最後網站南華大學則補充:以排水、灌溉、防潮來克服此自然現象,創造一個所謂「三年輪作制度」,解決水利不足. 和不平均,現在已成為最健全的水利事業。 22. 嘉南大圳開始供水 ...

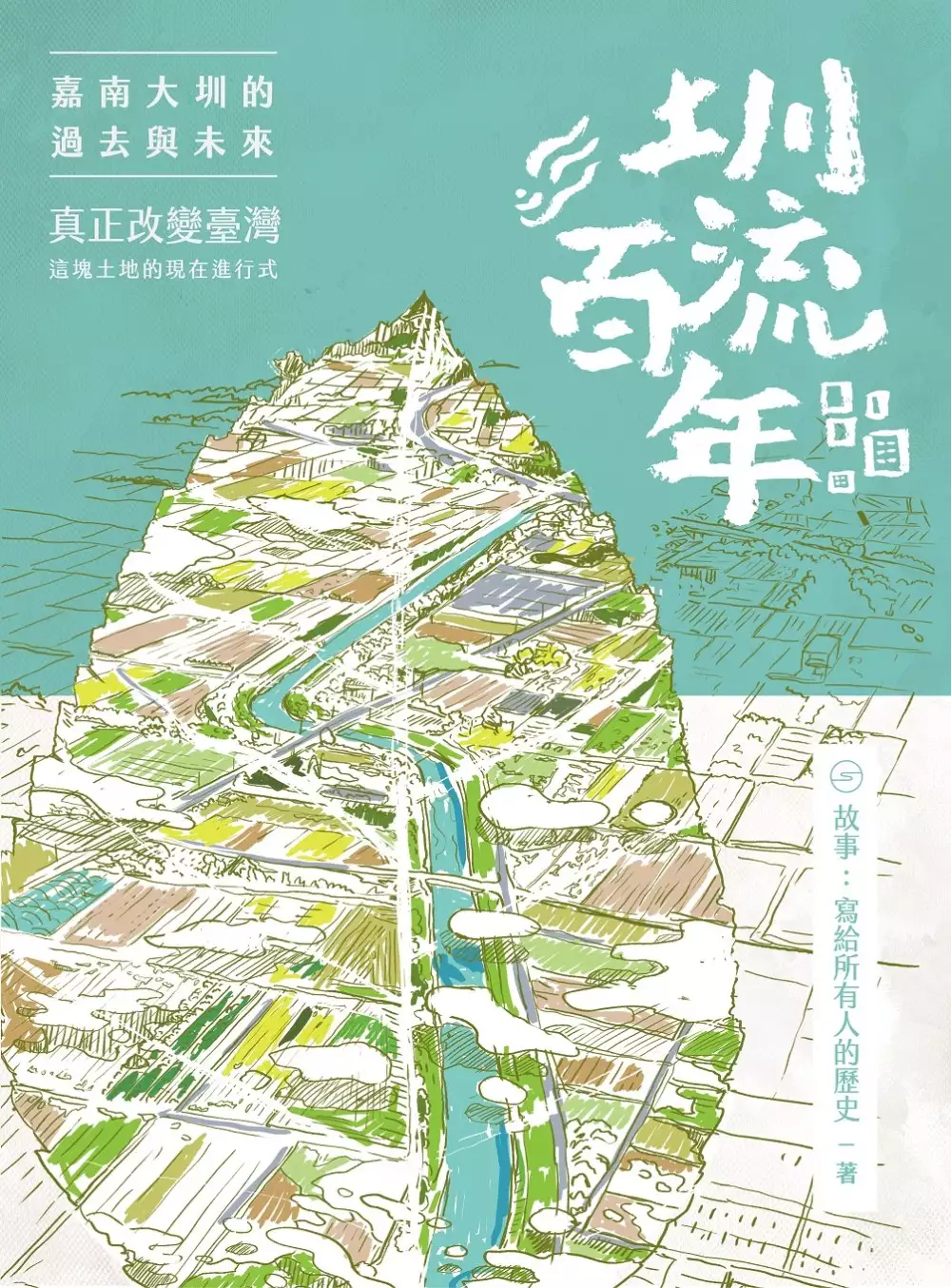

圳流百年:嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

為了解決嘉 南大 圳 三年 輪作 的問題,作者故事 這樣論述:

萬頃鹽土成沃野,百年大圳利千秋。 「烏山頭水庫暨嘉南大圳」自1930年竣工以來,蘊育了豐碩的嘉南平原,對臺灣農業發展產生重大的影響。在大圳灌溉範圍內,因不同地區的土壤環境與距離渠道遠近,形成多樣灌溉模式、農業地景及與大圳的互動方式。 為什麼要認識嘉南大圳?是因為它曾是亞洲第三長的灌溉水渠嗎?還是它運作了上百年,放眼世界也是極為罕見?抑或是它改變了整個嘉南平原的景觀、克服了降雨不均的隱患,逆轉了天與地的限制? 是的,但也不僅只是這樣。 本書採用全新的嘗試,不再過度著墨於嘉南大圳的實體建設過程與細節,而是從「大歷史」的角度,詮釋這等大型水利設施的建造必要性和轉機,以及其

與東亞局勢、帝國布局的對應關係;從「那時人」的感受,側寫大圳帶來的正面助益與負面糾葛,延伸到官方、民間對於水源的管理與分配;更從「當代人」的視野,檢視走過百年滄桑卻仍運作如常的嘉南大圳所帶動的環境變化、產業變遷,反思大圳該如何迎接下一個百年。 一條大圳映照出了這塊土地上統治者與生活者的諸多面貌,乃至於人類與環境如何共生的多元故事,多麼有趣。在嘉南大圳開工百年、使用落成九十年之際閱讀本書,你將更能感受到臺灣這塊土地不斷改變的過去、現在與未來! /////【延伸思考一】嘉南大圳的七大謎團: 一、烏山頭水庫預計可用五十年,為何一用百年未損? 二、日本家庭主婦引起的全國暴動竟然催生

嘉南大圳? 三、縱貫線以西的土地原本鹽分很高只能挖魚塭,為何今日遍布水田? 四、在地理上,濁水溪、曾文溪由東向西各自奔流,但水流竟然相通? 五、「咬人」大圳?嘉南大圳促進農業發展,為何會成為咬人的大圳? 六、「水利會」負面消息不斷,為何卻能從日治時代到今日依舊存在? 七、開鑿大圳破壞聚落風水,土裡因而冒血,居民因而猝死,真的嗎? /////【延伸思考二】嘉南大圳的三大影響: 一、有了嘉南大圳,從此降雨不均的問題不再困擾農民! 二、嘉南大圳對於嘉南平原的地質,產生根本性的扭轉! 三、隨嘉南大圳而來的農業變化對臺灣的發展至關重大! 本書特色 ★嶄新的角

度:採「大歷史」的格局,將大圳視為生命體進行整體闡述,並將焦點放在與大圳互動的人們,捨棄過往只關注大圳工法或八田與一生平的寫法。 ★精美的插圖:將諸多敘述文字轉譯成圖像表達,把無數繁雜數據改造成易懂畫面,增加閱讀的愉悅感。 ★全面的梳理:寫八田與一,也寫建設工程的人員與使用大圳的農民;記大圳的具體建設,也記大圳的無形影響;論百年前國際情勢的連結,也論百年後該如何面對挑戰、重獲新生。 ★臺南市市長黃偉哲、文化部文化資產局局長施國隆、臺南市政府文化局局長葉澤山、成功大學歷史學系教授陳文松、「故事:寫給所有人的歷史」共同創辦人蕭宇辰 專文推薦 ★東華大學歷史學系教授陳鴻圖、中

央大學歷史研究所副教授兼所長蔣竹山 聯袂推薦

安定區新吉聚落的地緣關係與發展

為了解決嘉 南大 圳 三年 輪作 的問題,作者王秀卿 這樣論述:

臺南安定區「新吉聚落」位於安定區的西南端,也是安定區的極西界。西北方以曾文溪和西港區相隔,西邊與西港鄉的溪埔寮為界,北邊以國道八號與安定海寮里相隔,南邊與西南邊和安南區相鄰。聚落內地形平坦,屬於嘉南平原的一部份,境內無任何丘陵或湖泊,海拔約3-5公尺。除了居民居住聚落外,農田和工廠,為本區域另一重要特色。農田灌溉以河流和水圳為主。安定新吉聚落原居地為現址西方約三公里處之蘆竹崙。鄭成功領臺時蘆竹崙是臺江內海河埔沖積地。光緒13年(1887年)大雨,曾文溪暴漲改道,導致庄毀,庄民遷至蘆竹崙東方小高地,結居於此,由聚落公廟「保安宮」主祀神「文王」賜名新結、又名新庄,即今日的新吉。安定新吉聚落一百多

年來,人民生活樸實而勤儉。聚落內無重大建設,亦無觀光景點,受自然環境的變化,聚落的經濟活動於不同時期有不同發展。 清領時期,蘆竹崙為臺江內海浮升與灣裡溪氾濫沉積後形成的浮覆地,因土壤肥沃漢人的入墾達到高峰,主要姓氏為方姓,來自麻豆方厝寮,奠定了聚落開發的基礎。 日治時期,糖業政策下的土地拓殖,灣裡製糖所的興建,亦使本區成為重要的甘蔗原料區。嘉南大圳的建造,在水源灌溉上的穩定,三年輪作的方式,使得本區的稻作、甘蔗、蕃薯等作物產量大增,為本區的農業發展打下了良好的基礎。戰後初期,在政府農業政策的調整之下,農家逐漸擁有自己的耕地,擺脫了佃農的角色。配合稻作轉作國產雜糧政策,農家生活開始獲

得改善。民國70年代後,安定工業區與中崙工業區的設置,外來人口的遷居,使得本鄉開始有販厝的興建。民國80年代,安定交流道、國道八與南部科學園區、新吉工業區的設置,再次吸引南科的科技新貴前來定居。工業區的設立、居民增加、販厝的興建、耕地面積的減少,加上農業政策的改變,使得新吉聚落的產業走向「小角而多元化」的現象。 從清領時期、日治時期直到戰後階段,新吉聚落在民居生活、產業經濟、地方信仰、聚落空間等方面,都在逐步的調整,那是一種來自生活的適應力,也是為了生活所必需調整的妥協。

嘉南大圳之父:八田與一傳

為了解決嘉 南大 圳 三年 輪作 的問題,作者古川勝三 這樣論述:

灌入生命於嘉南大地的男子烏山頭水庫與嘉南大圳的故事 曾經有一位年輕的日本技師,遙望嘉南平原上的貧瘠土地、窮苦農人不禁浮現要為它留下雨水、生出綠意的心願…… 歷史的締造者往往超乎歷史學家的歸納與想像,尤其是在評價殖民地時期的功過時。 1910年,一個來自日本北國的青年搭船來到當時的台灣總督府任職,這個滿懷理想的年輕技師,在習慣總督府的工作之後,整裝出發,親身參與了台南市下水道、桃園大圳工程設計,發電廠地理探勘,農田水利土地調查,並提出史無前例的「官佃溪埤圳計劃」。1920年9月,原本是不毛之地的嘉南平原上響起了大興土木的鎚聲,亞洲最大的灌溉工程動工了。 花費了十年的歲月和龐大的資

金,1930年,嘉南大圳終於竣工,當豐沛的水流從珊瑚潭洩流而下,嘉南平原的農民打從心底高聲歡呼:「這是神的恩惠,上蒼賜與的水啊!」 這個人被尊為「嘉南大圳之父」,他就是八田與一。 1942年他奉詔前往菲律賓做棉作調查,所搭大洋丸被美軍潛艇炸沉,葬身東中國海。戰後,其妻代外樹憂慮將被「引揚」遣返日本,選擇八田技師奉獻一生菁華歲月的烏山頭水庫放水口跳水自盡,與八田技師魂魄長佑台灣。嘉田民眾感恩其德,在烏山頭水庫旁建有八田夫婦墳墓及八田與一銅像,每年定期在他的忌日(五月八日)舉行追悼會。 嘉南大圳: 日治時代亞洲最大規模的水利灌溉工程,由日本土木技師八田與一負責設計與建造。其中濁幹線引濁

水溪水源,灌溉雲林平原約52000公頃農田;南幹線引曾文溪上游官田溪水源,灌溉嘉南平原98000公頃農田。如網狀遍佈的灌溉給水道總長度1萬公里、排水道6千公里(可繞行台灣13圈,地球半周),主護岸及堤坊長度228公里。因其灌溉利澤,使原本夏澇冬旱的雲嘉南看天日一躍成為台灣最大的穀倉,至今仍嘉惠雲嘉南百萬民眾享用。 嘉南大圳主體工程包括烏山頭水庫、烏山嶺引水隧道、曾文溪及濁水溪引水口、分水閘門、給水與排水道、防洪及防海潮堤岸。 其最重要的主體工程烏山頭水庫(舊稱珊瑚潭),1920年動工,1930年完工蓄水。水庫壩底303公尺,水深32公尺,滿水面積1000公頃,壩頂堰堤1273公尺,寬9

公尺,高56公尺,總蓄水量1億5千萬噸。 烏山頭水庫是亞洲唯一的濕式堰堤水庫,其規模亦為世界僅有,因此美國土木學會特以「八田水庫」為其命名。而原始設計及建造執行者八田與一,從此被譽為「台灣八田」。 目前,濁水溪幹線系統由雲林農田水利會經營管理;烏山頭水庫幹線系統由嘉南農田水利會經營管理,1969年起開放觀光,是台灣南部名勝風景點。 【作者簡介】 古川勝三 1944年生於日本愛媛縣宇和島市,愛媛大學教育系畢業後,開始教職生涯。1980年起三年間,受文部省派赴台灣高雄日僑學校任教。1980年出版《台灣的歷程》,1989年出版《愛台灣的日本人:八田與一的生涯》,1991年該書榮獲「日

本土木學會著作獎」。 現任日本松山市高濱中學校長。 【譯者簡介】 陳榮周 1917年生,台北縣泰山鄉人,畢業於台北州立台北工業學校(國立台北科技大學前身),1950年開設建築師事務所,加入日本建築學會正會員,1960年考取美援主辦赴英、義、日研修建築技術,1972年任日本KMG台北事務所所長,1996年任《大安月刊》發行人。

戰後雲林縣沿海地區貧困問題之研究

為了解決嘉 南大 圳 三年 輪作 的問題,作者王千豪 這樣論述:

雲林縣沿海地區長期深受自然環境影響,面臨土壤鹽分含量過高、灌溉用水 不足、秋冬之際風吹砂等問題。日治時期,臺灣總督府透過調查,了解當地狀況 後,為了殖民統治的需要,在當地展開建設,這些建設包含廣植保安林、興建灌 溉排水系統,及土壤改良等。日治末期,因二戰破壞,導致這些對抗自然環境的 基礎建設遭受破壞,再加上戰後新政權礙於財政上的困難,無法及時修復基礎建 設,導致當地居民處於相對不穩定的環境之中。戰後,當地的民意代表們雖接二 連三的向行政單位反應,呼籲行政單位應重視當地面臨的自然環境威脅,但是遲 遲看不到相關重大建設的投入,一直要等到 1972 年「加速農村建設重要措施」 之後,行政單位才挹注

大筆經費。戰後政府為發展工業,制訂一連串的政策,將農業的生產剩餘轉移至工業, 藉此扶植工業發展,這些政策包含田賦徵實、隨賦收購、肥料換穀、分糖法等, 其中又以肥料換穀對農戶的剝削程度最大。雲林縣沿海地區因地利不佳,當地農 戶需施放較其他地區更多的肥料,才能收穫和其他地區一樣的產量,在這樣的前 提下,當地農戶受剝削的感受較其他地區來得更加嚴峻。1960 年代末期,農業衰 退之際,政府提出一連串的補救政策,企圖挽回農工發展日益擴大的問題、提高 農民所得等。這些補救政策之中,以 1972 年「加速農村建設重要措施」最具代 表性,包含在雲林縣沿海地區投入大量農村公共建設、發展新型態的農業模式, 或是鼓

勵種植新作物等。然後,在補救政策實施後,1970 年代中期之後,雲林縣 家庭可支配所得時常敬陪末座,顯示出補救政策的不足之處。

嘉 南大 圳 三年 輪作的網路口碑排行榜

-

#1.4方簽署嘉南大圳文獻史料合作整理慶賀烏山頭水庫百週年

建設水利系統之外,管理體系「公共埤圳官佃溪埤圳組合」也於1920年創立,為現今「嘉南農田水利會」前身,負責管理灌排系統並維持3年輪作制的運作,嘉 ... 於 today.line.me -

#2.小組合與三年輪作 - 千里水路萬頃良田-嘉南大圳

所謂「三年輪作法」基本上就是將土地依照供水位置,切成許多大區(每大區約150甲),每個大區再分成3小區(1小區約50甲),這3小區依照順序, 以3年為一週期,輪流種植稻米、 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#3.臺灣農田水利現况徐田辉

項,仍保三年輪作。) ... 3.嘉南大圳水路面工工程。 ,以謀自給自足。業由民國四十二年開始辦理. 嘉南大圳建設 ... 致使海岸一帶及三年輪作之甘蔗部份,預算5,000,000元。 於 www.twaes.org.tw -

#4.南華大學

以排水、灌溉、防潮來克服此自然現象,創造一個所謂「三年輪作制度」,解決水利不足. 和不平均,現在已成為最健全的水利事業。 22. 嘉南大圳開始供水 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#5.【從圳說起】你看不見的故事:嘉南大圳的年度供水行事曆

自1930年代建成之後,嘉南大圳灌溉的區域從雲林到臺南,總計約有1,410公里的水路 ... 嘉南地區的氣候,實行3年1作,3年當中有1年可以種水稻,其他就是甘蔗和雜作輪作。 於 www.agriharvest.tw -

#6.嘉南大圳平面圖 - 南天書局

圖中主要描繪嘉南大圳各主線及分線灌溉路線,烏山頭水庫以北為北幹線,以南為南幹線。 ... 但無法終年給水,農作物採取三年輪作方式,水稻的種植三年只能輪作一回。 於 www.smcbook.com.tw -

#7.八田與一曾為寶島蓋出號稱「亞洲第一」的水利建設 - 風傳媒

嘉南大圳 ,原稱官佃溪埤圳,是臺灣最重要水利工程之一! ... 此外,由於灌溉水量仍不足以充足提供,八田與一也規劃了「三年輪作給水法」—以三年輪作稻米、甘蔗、雜糧 ... 於 www.storm.mg -

#8.9789869536752【大師圖書方寸文創】圳流百年:嘉南大圳的 ...

第五章、改變這塊土地:為嘉南平原動手術 >>>探討當時農業政策(例如三年輪作)以及其改良土地、旱田水田化的巨大效益。 第六章、你所不知道的大圳面向 第一節跨越時代 ... 於 shopee.tw -

#9.陳婉真說故事》珊瑚潭的美麗與哀愁追思嘉南大圳之父八田與一

八田與一精算過嘉南大圳上游的水源,發現仍無法充分供應嘉南平原的農業用水,因而自己想出一套「三年輪作制」,也就是每塊耕地每三年可以供應一年的種 ... 於 umedia.world -

#10.八田與一對台灣土地改良之看法

關鍵詞:嘉南大圳,半水成填充式工程法土地改良三年輪作制. 大型蒸氣犁嘉南平原看天田鹽分地炭質添加法. 客土法沈泥法大型蒸氣犁深耕法梯田排水工程. 給水工程治泥法. 於 140.122.64.142 -

#11.一日一題(235)嘉南平原 - 今日號聞

嘉南大圳 (圳,灌溉用的水渠)北港溪以北從濁水溪取水,北港溪以南從曾文溪和烏山頭水庫取水,其供水仍不足以滿足嘉南平原農作之所需,因而實施三年輪作制 ... 於 www.hollyday.pub -

#12.【台南人府城情】嘉南大圳之父 八田與一 - LIFE生活網

而八田規劃三年輪作制度,更無意中為嘉南平原安置一個源源不絕的財庫, ... (3)1923年9月1日,嘉南大圳開工第三年,關東突然發生大地震,日本經濟 ... 於 life.tw -

#13.水利人物篇2 - 回首頁

第三章. 曹謹-曹公圳. (一)建造起源 出生於乾隆52年(西元1787年)的曹謹,在 ... 西元2015年嘉南大圳水質優養化嚴重,上游布袋蓮氾濫,臺南市環保局為此增設3點水質 ... 於 khnuk.weebly.com -

#14.「嘉南大圳之父」八田與一@ Nozawa Onsen - 痞客邦

關鍵字排名八田的作法是採三年輪作,把平原分三區,第一年供水區種稻,其他兩區種甘蔗等旱作,這樣的想法卻引起當時在營林局工作的過先生的崇敬而辭掉工作來幫助八田。 在 ... 於 to75towtxu.pixnet.net -

#15.認識名人Great People | 將水劃入嘉南平原的使者——八田與一

在與總督府討論過後,嘉南大圳的興築計畫向後延長四年,最終耗時10年才完工。 ... 工程終於順利竣工,灌溉著嘉南平原15萬公頃的農田,以「三年輪作給水」的方式供水。 於 taiwan.k12ea.gov.tw -

#16.大寮圳的興築和輪番灌溉的二三事

13而到昭和11年(1936)7月7日的報導,14因為政府的米穀統制. 政策,需擴大灌溉面積,以求增產,因此政府考慮參照嘉南大圳的三年輪作模式,以有. 限的灌溉水,發揮最大效益 ... 於 www.khm.org.tw -

#17.嘉南大圳三年輪作的評價費用和推薦,網紅們這樣回答

在嘉南大圳三年輪作這個產品中,有8篇Facebook貼文,粉絲數超過27萬的網紅侯漢廷,也在其Facebook貼文中提到, 【有水準的討論是什麼】 每個人都可以喜歡討厭八田與一 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#18.八田與一- 维基百科,自由的百科全书

1 早年生涯 · 2 建造嘉南大圳. 2.1 三年輪作給水法; 2.2 繼續臺灣、福建等東亞各地水力發展計劃; 2.3 培養臺灣土木水利工程人才 · 3 逝世. 3.1 大洋丸事件; 3.2 身後 · 4 紀念. 於 zh.wikipedia.org -

#19.從圖像史料回顧嘉南大圳開工百年環境變遷 - | 開放博物館

八田與一技師不以水庫和水圳的完工為句點,為農民引進「三年輪作給水法」。 將15萬甲的嘉南平原區劃為三,每年依次栽培水稻、甘蔗、雜糧,這樣一來,所有 ... 於 openmuseum.tw -

#20.嘉南大圳之父-八田與一傳(軟精) - 图书- 豆瓣

嘉南大圳 之父-八田與一傳(軟精)豆瓣评分:0.0 简介:八田與一(八田與 ... 並不歧視台灣人,在設計嘉南大圳與提倡「三年輪作給水法」時,是站在農民的立場考量。 於 m.douban.com -

#21.【嘉南大圳之父】八田與一(2) @ 台灣名人:: 五夢網 - MeWorks

對如何解決水源不足問題,八田與一進一步陳述其「三年輪作給水法」之構想,其表示將來可將嘉南平原分為兩個或三個灌溉區,輪流供水,使得所有嘉南地區 ... 於 meworks.net -

#22.烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統 - 國家文化資產網

「嘉南大圳水利系統」聯結中部濁水溪與南部曾文溪兩大流系,灌溉範圍橫跨 ... 更多水源,並將水輸送到平原各地,引用農業科學理論導入三年輪作制度並 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#23.擺脫被剝削的命運。 八田與一蓋水庫:台人出地、出力,繳稅

但是在水庫建成前,台人是不需要繳稅也能有收穫的。http://imgur.com/a/G8g7X 註2:嘉南大圳竣工,八田與一的「三年輪作」設計,以水的供給爲手段, ... 於 zh-cn.facebook.com -

#24.嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

「烏山頭水庫暨嘉南大圳」自1930年竣工以來,蘊育了豐碩的嘉南平原, ... 探討當時農業政策(例如三年輪作)以及其改良土地、旱田水田化的巨大效益。 於 www.readingtimes.com.tw -

#25.3機關構跨域攜手推廣嘉南水文化 - 蕃新聞

... 終讓烏山頭水庫、嘉南大圳水利系統於1930年通水啟用,搭配3年輪作、農業改良等機制,使嘉南平原獲得穩定供水,成為良田千里、物產豐饒臺灣穀倉。 於 n.yam.com -

#26.【穿越時空瞰台灣】嘉南平原糖米盛世的到來與沒落

嘉南大圳 並不足以讓全部耕地改作水田,而是每一給水區劃分三小區,一區於夏季栽種水稻,餘下兩區各種植甘蔗或雜作,依序輪作,三年一循環。 《台灣日日新報》即曾報導,大 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#27.活水源頭

嘉 南平原幅員遼闊,為了解決水源不足的問題,八田具體提出三年內種植稻米、甘蔗及 ... 光陰荏苒,十年的歲月過去了,烏山頭水庫與嘉南大圳艱鉅的工程在八田先生精闢 ... 於 voicefriend.blisswisdom.org -

#28.嘉南大圳- 教育百科

機器鑿摧縱又橫,砂崩石撼氣難平。陽春三月晴天日,雷響轟於萬煩聲。 · 狀似長蛇水路悠,不知損盡幾靑疇。嘉南負債如山海,省識田多疊疊愁。 · 水入田頭漲綠波,三年輪作慶 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#29.官田圳 - 愛詩網

水入田頭漲綠波,三年輪作1 慶嘉禾。 潺潺不盡先民血,厚澤偏貽 2 此日多。 【題解】. 本詩為七言絕句,收入《悶紅小草》。官田圳即嘉南大圳,由於灌溉嘉南平原的烏山頭 ... 於 ipoem.nmtl.gov.tw -

#30.第七章結論

有了水之後的台南州,農民也可以選種水稻了,所以嘉南大圳浮現了台南州的「米. 糖相剋」現象,但由於水量不足,嘉南大圳灌溉區必須採行三年輪作制,三年輪 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#31.八田與一@ 這是我的部落格 - 隨意窩

大家很難想像以當時的設備要堆築約兩座金字塔體積的壩體填方,相關嘉南大圳如魚網般密集又有系統,在水源不足的情況下又以三年輪作給水法,把嘉南大圳區域內的土地以50 ... 於 blog.xuite.net -

#32.【山海詩】三記嘉南大圳(嘉南大圳) - 春水居

「嘉南大圳」是嘉南地區最重要的灌溉水利設施,1920年開工,1930年峻工,歷時十年,灌溉區域涵括今天的雲嘉南三縣 ... 官田圳賴惠川水入田頭漲綠波,三年輪作慶嘉禾。 於 gracefss.pixnet.net -

#33.【主題書摘】烏山頭的顏爺爺:顏雲霄與八田技師的故事

再仔細看,不同的作物元素不僅代表著三年輪作的灌溉政策,更利用一簇簇 ... 由於先祖父兼營照相館行業,在嘉南大圳和烏山頭水庫施工時期,承攬施工 ... 於 indiepublisher.tw -

#34.嘉南大圳,咬人大圳 - 台南塾

1、 嘉南平原 ; 2、 興建緣由 ; 3、 施工前農民對工程的看法 ; 4、 施工過程 ; 5、 完工後農民生活改變:三年輪作. 於 tailamsiok.blogspot.com -

#35.八田與一: 嘉南平原水利之父

田技師被總督府指派負責設計、興建桃園圳,以灌 ... 蔗、雜糧三年輪作,種植水稻的一年由水庫充分給水,. 種植甘蔗的一年按照 ... 嘉南大圳總工程費卻高達五千四百三十. 於 www.taiwancenter.com -

#36.1942年5月8日,嘉南平原水利擘劃者-八田與一逝世 - 聚珍臺灣

... 三年輪作制」,徹底翻轉了嘉南平原往後百年的命運。 明天(5/8)烏山頭水庫將全天免費開放,並在八田與一紀念園區舉辦追思活動,同時紀念嘉南大圳 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#37.嘉南大圳之父:八田與一傳 - 讀冊

一、首先讓我們了解嘉南大圳的特徵。它的灌溉面積約十五萬公頃,其中濁水溪系統五萬二千公頃,烏山頭水庫系統九萬八千公頃。灌溉方式為三年輪作給水法。 於 www.taaze.tw -

#39.《南瀛學》電子報第二十七期[ 學術文摘] 嘉南大圳與八田技師(1 ...

摘自陳正美,〈嘉南大圳與八田技師〉,《南瀛文獻》第三輯,台南:台南縣政府,2004。 ... 輪流灌溉的方法,就是「三年輪作供水法」。 於 nanying.pixnet.net -

#40.故意「無知」與「懶人包」,多麼可怕!? 請看關於「嘉南大 ...

請看關於「嘉南大圳」的真實運作分析網路上,早就流傳著一篇台大經濟系教授 ... 日資糖業的「三年輪作」,那是往往兩年無水可耕,又必須負擔高利息與 ... 於 blog.udn.com -

#41.嘉南大圳與臺灣農業百年變遷

三年輪作 制度是因水源不. 足而設計,還是總督府意圖透過對水的. 控制來扶植糖業資本?嘉南大圳是「咬. 人大圳」(臺語)?類似的問題經常被. 提出來討論,短期內恐 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#42.台灣人都應該要認識的人:八田與一 - 信傳媒

桃園大圳興建期間,舊台南州成立嘉南大圳水利組合(水利會),八田便辭去總督府的 ... 採取三年輪作給水法,農民的耕種技術與稻作產量全面提昇。 3. 於 www.cmmedia.com.tw -

#43.台灣神- 八田與一

八田與一是西元1917年由日本奉派來臺,在1920至1932年期間,主持嘉南大圳灌溉工程的 ... 其倡議以「溼式土壩」工程法建造大水壩,並提倡「三年輪作制」以改良嘉南 ... 於 taiwantt.org.tw -

#44.八田與一 - People 人物

【台灣歷史隧道】1969-11-11嘉南大圳灌溉系統全面完工 ... 採取三年輪作給水法,農民的耕種技術與稻作產量全面提昇。3.原本是無人問津的不毛之地,有 ... 於 hcpeople.blogspot.com -

#45.嘉南大圳灌溉地給水區分圖 - 中華民國地圖學會

除了硬體建設外,嘉南大圳輪灌制度則是重要的軟體工程,由於濁水溪與烏山頭水庫所 ... 農民都有水可用,因此設計出獨特的三年輪灌制度(即所謂的「三年輪作給水法」)。 於 www.ccartoa.org.tw -

#46.期刊篇目查詢-詳情

chi · 嘉南大圳; 土地改良; 土地價值; 三年輪作; 水利; Irrigation of Chia-nan System; Amelioration of lands; The value of lands; Three-year crop rotation; Water ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#47.分處/工作站簡介 - 行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處

由於烏山頭灌溉區域遼闊,水庫蓄水量有限,僅能供應輪作灌溉,土地無法充分發揮 ... 民國三十三年,併入嘉南大圳水利組合,改稱嘉南大圳水利組合新豐郡部歸仁灌溉監視 ... 於 www.iacna.nat.gov.tw -

#48.八田與一

此一時期,八田也提出在嘉南平原實施「三年輪作給水法」,輪流供水。嘉南大圳建造工程於大正9年(1920年)獲得日本政府同意開始興建,八田擔任公共埤圳組合官田溪埤圳 ... 於 nrch.culture.tw -

#49.嘉南大圳的成本收益分析

矢內原認為嘉南大圳三年輪作的灌溉制度切斷了稻蔗的競地關係, 使. 甘蔗價格不復受制於米價, 保護了日本的糖業資本。 根岸勉治(1935, 頁. 68–69), 根岸勉治(1943, ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#50.3.三年輪灌區:分布於嘉南大圳以西,原無灌溉水源

鑿、維修,灌、排水事物之處理,以至三年輪作之推行。 同一區內的農民,因此一制度,而被 ... 地區的嘉南大圳三年輪灌區,水稻由三年一作,變成三年兩作。番路鄉的仁. 於 www.tbocc.gov.tw -

#51.發揚嘉南水文化三方結盟| 中華日報

日治時期,八田與一帶領台、日工人,一九三0年通水啟用烏山頭水庫及嘉南大圳水利系統,搭配三年輪作、農業改良,嘉南平原穩定供水後,成為良田千里、 ... 於 www.cdns.com.tw -

#52.嘉南大圳在光復初期的人事變遷:台灣史關鍵時期的農田水利管理

因而決定實行三年輪流灌的計劃,亦即將此區土地區分為150 甲的. 小段,再將此一小段分為三分,每一分50甲, ... 輪作區。此乃在嘉南大圳組合的「指導」之下,從事集體輪作。 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#53.八田與一對台灣土地改良之看法

八田本人對其倡議採「半水成填充式」工程法建造水壩及以「三年輪作制」改良嘉南平原土地均順利獲致成功,亦頗感欣慰和滿意14。 由於在嘉南大圳灌溉區內有待土地改良的 ... 於 www.taiwannation.org.tw -

#54.嘉南大圳對土地改良及農作方式之影響 - 國史館

又無法終年給水,「咬人大圳、「水害組合」等詞彙相繼而生,給當時農民運動者最好的. 抗爭話題。 嘉南大圳、土地改良、土地價值、三年輪作、水利 ... 於 www.drnh.gov.tw -

#55.世界第三的水庫, 也並非他設計的圳道 - 姜朝鳳宗族

... 份地質到提出「三年輪作制」,徹底翻轉了嘉南平原往後百年的命運。 明天(5/8)烏山頭水庫將全天免費開放,並在八田與一紀念園區舉辦追思活動,同時紀念嘉南大圳開工 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#56.台日追念八田與一66載 - 台灣光華雜誌

八田與一的平等胸懷,最令人津津樂道的,是他提出「3年輪作供水」的耕種方式,由於嘉南大圳的供水只能滿足三分之一、約5萬公頃的灌區,為了避免有些農民因水稻受惠, ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#57.嘉南大圳八田與一

嘉南大圳 為日治時期臺灣最大的水利工程,但囿於本區水量的不足,導致灌溉區的近15萬公頃耕地無法經常供水,必須實施三年輪作制,其中又以烏山頭水庫 ... 於 1103202223.ids-construction.ru -

#58.【好文精選】嘉南大圳之父 八田與一| 民報Taiwan People ...

而八田規劃三年輪作制度,更無意中為嘉南平原安置一個源源不絕的財庫,台灣人民至今仍蒙受其利。八田與一對台灣的犧牲貢獻,和對工程徹底的無私投入,更 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#59.第三章台灣中部區域

下列農田水利建設中,規模最大,灌溉面積最廣的是: (A) 公玔(B)八堡圳(C)曹公圳(D)嘉南大圳(E)葫蘆墩圳。 解答. D. ( )24. 日治時期嘉南平原強迫實施三年輪作制的主要 ... 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#60.篇名: 嘉南大圳與八田與一作者

由於他的堅持,使工期縮短,嘉. 南平原上的農民得以早日脫離貧困。 (三)「三年輪作給水法制度」:嘉南大圳區域內的土地以五十公頃為一小區,一百五十. 於 www.shs.edu.tw -

#61.農田水利史

由於曾文溪取水量有限,供水量不足,他發展並推行「三年輪作給水法」,讓灌溉面積達到最大。他把嘉南大圳區域內的土地以五十公頃為一小區,每個小區域 ... 於 www.ia.gov.tw -

#62.嘉南大圳與台灣農民 - 想想論壇

要評價八田與一,最好的方式就是直面嘉南大圳與台灣農民的關係。 ... 當時群眾以「反對嘉南大圳三年輪作制」、「減免水租」為口號,試圖阻止官方拍賣 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#63.认识瑞工创校推手八田与一先生-瑞芳高工 - 豆丁网

-4- 「官佃溪埤圳計劃」施工照片(一)1918 造嘉南大圳的核心工程-烏山頭水庫(其 ... 「三年輪作給水法」可以讓更多的土地和農民受惠,也是對地主、製糖廠、大企業及 ... 於 m.docin.com -

#64.嘉南大圳之母/蔡崔源算盤配水完成八田志業 - 自由時報

蔡崔源曾跟著八田工作,建立了「灌溉的動態式配水」,把八田的「三年輪作給水法」發揚光大,讓十五萬公頃的嘉南平原一年三收,成為台灣穀倉。 於 news.ltn.com.tw -

#65.「由小因而得大果報」八田與一和先民建造_烏山頭水庫和嘉 ...

我參考德國的「三圃農作法」,提出三年輪作制,考慮將嘉南平原分地域、輪流給水,使大家平均享受 ... 嘉南大圳之父「八田與一紀念海報」、台南市政府. 於 www.peopo.org -

#66.人定勝天?從環境史視角看八田與一興建嘉南大圳 - 關鍵評論網

本文嘗試從「環境史」的角度,來探討嘉南大圳工程與當地環境互動的特色, ... 環境史, 人文環境, 自然環境, 土地生產力, 烏山頭水庫, 農業, 三年輪作. 於 www.thenewslens.com -

#67.烏山頭水庫與嘉南大圳基本資料(之二)

灌溉水道總長1萬公里,排水道6000公里。 ... 三年輪作給水法:以50公頃為一小區,每小區三年內輪流種水稻、甘蔗、雜糧。水稻充分給水,甘蔗種植期給水,雜糧 ... 於 homerdale1106.pixnet.net -

#68.嘉南大圳 - 奮起

郭譽申和忠偉所撰寫有關嘉南大圳的文章. ... 可達十五萬甲,但實際供水卻不及三分之一,因此只能改以「三年輪作」的方式--即「一年水稻,一年甘蔗、一年雜作」,輪作 ... 於 rise-tw.org -

#69.嘉南大圳八田與一 - Spielstadel

嘉南大圳 為日治時期臺灣最大的水利工程,但囿於本區水量的不足,導致灌溉區的近15萬公頃耕地無法經常供水,必須實施三年輪作制,其中又以烏山頭水庫 ... 於 spielstadel.de -

#70.水色嘉南:八田與一傳DVD (台語發音!) [家用版] - 台灣e店

簡介八田與一傳『嘉南大圳之父』-八田與一與烏山頭水庫的故事八田與一, ... 關心台灣農民的生計,大力推動三年輪作(稻米、雜糧、甘蔗)的生產計畫。 於 www.taiouan.com.tw -

#71.【好文精選】嘉南大圳之父 八田與一 - 奇摩新聞

以拿破崙精神完成嘉南大圳計劃書1919年3月八田與一率領80多名技術員赴嘉南 ... 而八田規劃三年輪作制度,更無意中為嘉南平原安置一個源源不絕的財庫, ... 於 tw.yahoo.com -

#72.八田與一對台灣土地改良之看法

嘉南大圳 ; 半水成填充式工程法 ; 土地改良 ; 三年輪作制 ; 大型蒸氣犁 ; 嘉南平原 ; 看天田 ; 鹽分地 ; 炭質添加法 ; 客土法 ; 沈泥法 ; 大型蒸氣犁深耕法 ... 於 www.airitilibrary.com -

#73.八田與一真偉大!??? - jgchia的部落格

當年八田與一(Hatta Yoichi;1886~1942)在設計與施工-嘉南大圳與烏山頭 ... 卻不及1/3,因此只能以「三年輪作」的方式-即「一年水稻,一年甘蔗、一年雜作」。 於 jgchia510426.pixnet.net -

#74.圳流百年: 嘉南大圳的過去與未來| 誠品線上

「烏山頭水庫暨嘉南大圳」自1930年竣工以來,蘊育了豐碩的嘉南平原, ... 第五章、改變這塊土地:為嘉南平原動手術>>>探討當時農業政策(例如三年輪作)以及其改良 ... 於 www.eslite.com -

#75.八田與一 - Loxa 教育網

並成立「嘉南大圳水利組合」負責管理水門和配水作業,即「嘉南農田水利會」的前身。對於「三年輪作給水法」,後世也有多種的看法,包括是可以讓更多的土地 ... 於 www.loxa.edu.tw -

#76.八田與一把台灣農民奴隸化/許介鱗(嘉南大圳過去被稱為咬人大圳)

八田與一的「三年輪作」設計,就是以水的供給爲手段,强制台灣農民分區,每年分別種甘蔗、水稻、雜糧,以配合日方每年都有甘蔗、稻米的供應,解决日方的「 ... 於 home.gamer.com.tw -

#77.八田與一和烏山頭水庫

從烏山頭水庫銜接出去的嘉南大圳,有如「天羅地網」,川流在每一塊乾旱的田園邊, ... 當時日本最迫切的需求就是「米與糖」,三年輪作制恰好可以解決米糖產區的供需 ... 於 hattayoichi.org.tw -

#78.嘉南大圳三年輪灌.. - 阿摩線上測驗

嘉南大圳 是嘉南平原重要的水利灌溉系統,配合圳水的利用,造就平原上哪一項景觀的出現? (A)埤塘大增 (B)轉蔗為稻 (C)三年輪作 (D)散村出現. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#79.991土地資源概論: 嘉南大圳之父~八田與一

另一方面,八田並不以水庫和水圳的完工為句點,更為農民引進「三年輪作給水法」,將15萬甲的嘉南平原區劃為三,每年依次栽培水稻、甘蔗、雜糧,這樣一來,所有的地區 ... 於 moodle.nccu.edu.tw -

#80.八田與一留給台灣的恩德與功績

惠農民超過六十萬人的烏山頭水庫與嘉南大圳的建造者。因為有如此完善、當時 ... 採取三年輪作給水法,農民的耕種技術與稻作產量全面提昇。3.原本是無人問津. 於 www.cust.edu.tw -

#81.水利與文化跨域攜手嘉南水文化推廣三方合作關係建立

直至1920年的十年,八田與一技師帶領臺、日籍工人努力建設,終於讓烏山頭水庫及嘉南大圳水利系統在1930年通水啟用,搭配三年輪作、農業改良等機制,使 ... 於 tmach-culture.tainan.gov.tw -

#82.愛無國界—烏山頭水庫、嘉南大圳與八田與一 - 蔚藍手札

其中最令人嚮往的,是設計與興建烏山頭水庫與嘉南大圳的水利工程師八田 ... 由於來自曾文溪水的水量有侷限,他還推行「三年輪作給水法」,也就是大圳 ... 於 blueblueseattle.blogspot.com -

#83.【台灣歷史】 嘉南大圳與烏山頭水庫 - 小哈哈的部落格

八田技師也從此奠定了他在日本土木工程界的地位。 由於曾文溪取水量有限,供水量不足,八田發展並推行「三年輪作給水法」,讓灌溉面積達到最大。 於 rabbit9586210.pixnet.net -

#84.烏山頭水庫將嘉南平原一望無際的看天田

嘉 南平原原本只有五千公頃的水田,一九三○年嘉南大圳通水後,水田增加為十五萬 ... 以灌溉方式區別為雙期作田;一、二期單期作田;三年二作及三年一作水稻之輪作方式. 於 swcdis.nchu.edu.tw -

#85.八田與一與台灣水資源發表會(農委會)

... 南大圳水利系統。 1920年水庫開始動工,歷經10年完成,完工後之烏山頭水庫蓄水量達1億5千萬立方公尺,為了灌溉雲嘉南等5縣市地區廣達15萬公頃農地,特規劃3年輪作 ... 於 www.coa.gov.tw -

#86.優良閱讀心得-嘉南大圳之父-八田與一傳

書名:嘉南大圳之父-八田與一傳 作者:谷川勝三(著),陳榮洲(譯) 內容簡述: ... 一億五千萬噸的烏山頭水庫,若要供應時五萬公頃的土地,勢必不足,因此採取三年輪作給水 ... 於 tsai.xms.tmu.edu.tw -

#87.推動烏山頭水利系統登錄世界文化遺產 - 台灣基督長老教會

一九二◯年九月,東亞第一的灌溉土木工程的槌聲,響徹烏山頭。 八田與一還是年僅34歲的青年。花費十年歲月與龐大資金的嘉南大圳,在一九三◯年 ... 於 www.pct.org.tw -

#88.烏山頭水庫與嘉南大圳之父 八田與一 - 新紀元周刊

而臺灣的士紳和農民也集結請願,他們將請願書用牛車一輛輛的送往總督府陳情並申請經費。 3年輪作給水土地運用極大化. 嘉南大圳1930年5月竣工後,嘉南平原水田大幅增加30 ... 於 www.epochweekly.com -

#89.嘉南大圳之父:八田與一傳 - 博客來

1910年,一個來自日本北國的青年搭船來到當時的台灣總督府任職,這個滿懷理想的年輕技師,在習慣總督府的工作之後,整裝出發,親身參與了台南市下水道、桃園大圳工程設計, ... 於 www.books.com.tw -

#90.嘉南大圳的過去與未來真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

>>>在八田與一之外,更關注那些不常被提起但對於大圳仍有貢獻的人們。 第五章、改變這塊土地:為嘉南平原動手術 >>>探討當時農業政策(例如三年輪作 ... 於 hiking.biji.co -

#91.嘉南大圳- 翰林雲端學院

... 故八田與一還推行所謂的三年輪作給水法,分為三區輪流種植水稻、甘蔗與雜穀。 嘉南大圳在烏山頭水庫建成後,可以灌溉的地區從雲林、嘉義、台南與高雄地區, ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#92.【圳流百年】嘉南大圳蓋好了,但當地農民真的想要嗎?

從八田與一向總督府提出的計畫案可知,嘉南大圳建造之初就預設要實施三年輪作制度,為的是節省灌溉用水、保存地力。這樣的想法曾經被時人批評為「偏袒製糖 ... 於 storystudio.tw -

#93.【紀錄片】欣賞台灣水利之父---

三. 嘉南大圳與米糖相剋問題. 四. 1930 年代台灣之水利空間. 參考書目:1. ... 嘉南大圳三年輪作區內各區作物之種植率,其中水稻區內之水稻的種植率高達. 85.0%。 於 www.twcenter.org.tw -

#95.日治時期嘉義地區的糖業和水利演變與區域發展

插植甘蔗的旱園,向來農民採取甘蔗與其他作物輪作、間作的方式。 ... 了證明三年輪作的可行性,嘉南大圳水利組合選定三個地方,進行連續5. 年的實驗,結果證明三年輪作 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#96.嘉南大圳之父(八田與一傳) - PChome 24h書店

一、首先讓我們了解嘉南大圳的特徵。它的灌溉面積約十五萬公頃,其中濁水溪系統五萬二千公頃,烏山頭水庫系統九萬八千公頃。灌溉方式為三年輪作給水法。 於 24h.pchome.com.tw -

#97.最有台灣意識的政治人物:八田與一不只蓋了嘉南大圳 - 報橘

(2)採取三年輪作給水法,農民的耕種技術與稻作產量全面提昇。 (3)原本是無人問津的不毛之地,有了水利滋潤,地價立刻翻漲二、三倍,整體增值達 ... 於 buzzorange.com -

#98.八田與一水利工程之研究 - 修平科技大學

第三節嘉南大圳之三年輪作給水法……………………………………14. 第四章烏山頭水庫 ... 本專題主要是在探討從日本來的水利技師八田與一在臺灣建設嘉南大圳. 於 ir.hust.edu.tw