嘉南大圳故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和蘇峯楠,石文誠,張安理,鄭勤思,陳怡宏,李文媛,莊梓忻,莊竣雅,謝燕蓉,曾婉琳,曾明德的 看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像【隨書贈〈十九世紀臺灣輿圖〉&〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Rti 中央廣播電臺- 緬懷「嘉南大圳之父」八田與一遇難78周年 ...也說明:八田與一/寫於嘉南大圳殉工碑,紀念參與工程罹難者八田與一,「嘉南大 ... 這是一對來自日本的夫妻,把生命化為流水,灌溉在台灣土地上的動人故事。

這兩本書分別來自時報出版 和聯經出版公司所出版 。

國立中正大學 社會福利研究所 吳明儒所指導 程航的 Taylor培力樹架構下社區發展、文化資本與社會資本關係之探討——以新港鄉為例 (2021),提出嘉南大圳故事關鍵因素是什麼,來自於培力樹、文化資本、社會資本、社區發展。

而第二篇論文臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 張弘毅所指導 陳建震的 難以面對的過去:從紀錄片「疾風魅影」看黑貓中隊的歷史書寫 (2020),提出因為有 黑貓中隊、大眾史學、影視史學、難以面對的過去、紀錄片的重點而找出了 嘉南大圳故事的解答。

最後網站嘉南大圳相關文獻及調查研究則補充:八田與一歷史考據暨水圳埤塘故事廊道空間規劃成果報告書,(由西拉雅風管處委託東海空間設計有線公司進行規劃,於2009年6月完成)。

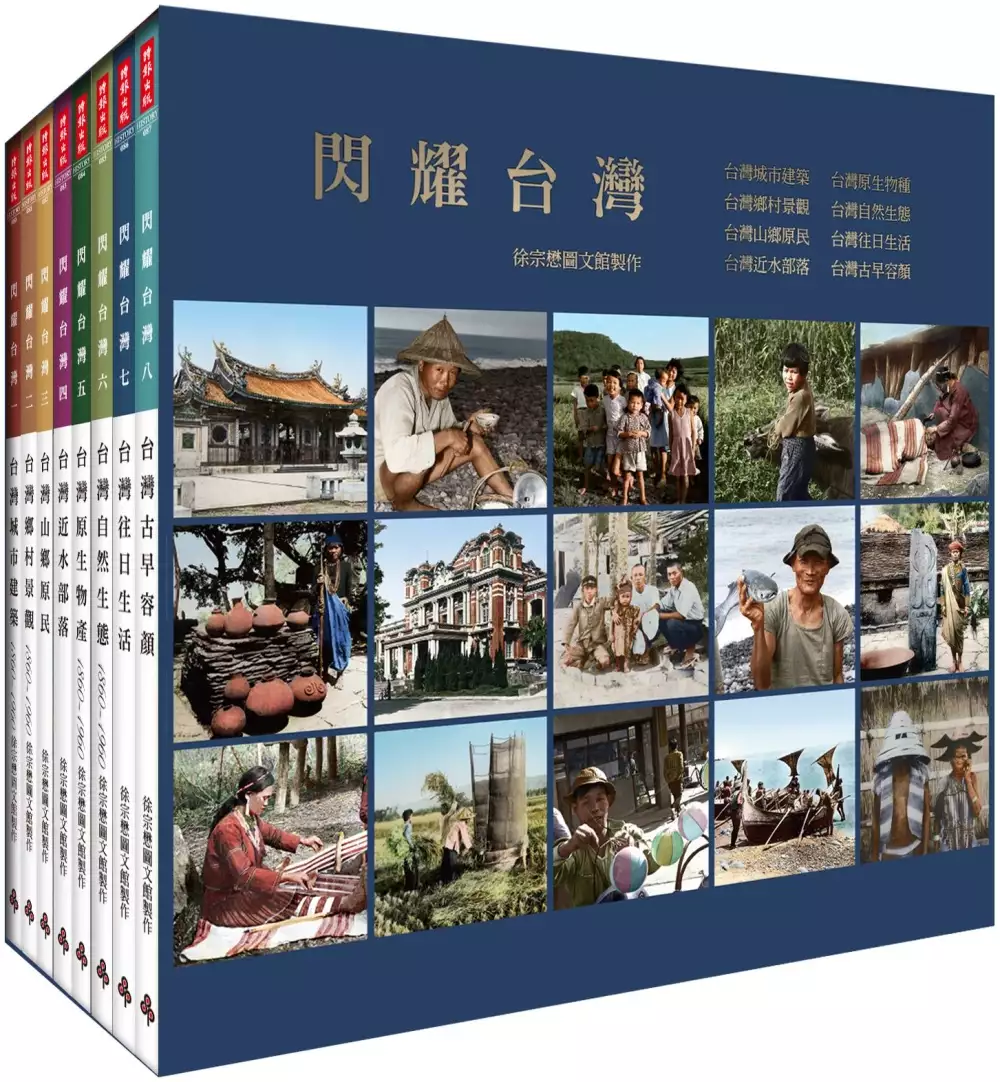

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決嘉南大圳故事 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

嘉南大圳故事進入發燒排行的影片

2019.11.01議會影片

一日議會 第十屆第二次大會,本月質詢的主軸,今天的日本,明天的嘉義,以文化為導向,觀光城市設計與發展,第三次質詢社會處和觀光新聞處 (978)

首先,請教我社會處林處長,我行腳過程中,在番社里遇到一位,領有殘障補助的失親媽媽,聲淚俱下,訴說政府殘障補助立意良善,但資格審查,對收入部分的定義不明確,導致為德不卒。

特別是社工人員訪視時,她本身不良於行,只能靠修改衣服,賺取微薄收入,維持生計。

每年11月和12月兩個月,她幾乎不敢開門,不敢接單,惶惶不可終日,深怕志工對收入認定有所改變,導致他可能沒有辦法養活和她一起的女兒。

請志工訪視時,要建立S O P,告知當事人的權利與義務,而不用擔心權利受損。

第二,建議觀光新聞處張處長,如果沒有聯席會議,要發揮柔性溝通的力量,用文化包裝各局處的公共政策,讓看似局處分工,彼此不相干的公共建設成果,透過歷史文化,用故事把它們串連起來,打造嘉義成為一個有特色的觀光城市,建立有如一日本一般,有高附加價值的觀光產業。

以蘭潭和嘉油鐵馬道為例 ,蘭潭見證了嘉義,在荷蘭和日本兩個時期,公共建設的遺跡。

一是,荷蘭人將蘭潭原住戶遷移之後,建立的水師訓練的基地,所以稱之為蘭潭。

二是,日治時期,將它擴大改建成自來水供應的水庫,供應整個嘉義地區飲水,直到今天,一百多年來,持續不斷地,滿足我們飲用水的需求。

特別值得一提的是,蘭潭的壩堤,是利用當時最先進的技術,完全沒有鋼筋,單純的利用,壩堤本身的重力,建造完成,經歷過多次的地震,都安然度過考驗,是現代自然工法的先驅。

也因為蘭潭水庫成功的經驗,才運用到烏山頭水庫,建造放大版的水庫壩堤,也就是嘉南大圳灌溉渠道的源頭,改變嘉南平原的農業生態,變成今天的米倉,都和蘭潭自然工法的成功經驗有關 。

嘉油鐵馬道,是東北亞最大的溶劑場,通往水上機場,和各地甘蔗甘薯運往溶劑場的火車軌道。

原本生產肥料為主的溶劑場,因為1941年日本偷襲珍珠港,飛機使用的柴油,受到國際禁運,溶劑場才改用酵素,製造生質柴油,提供飛機燃料使用,意外成為現代生質柴油的先驅,也是現在台灣中油的研發中心 。

所以,以文化為導向,設計的觀光產業,才能創造獨一無二,有生命力,可以深度旅遊的觀光城市和觀光產業。

Taylor培力樹架構下社區發展、文化資本與社會資本關係之探討——以新港鄉為例

為了解決嘉南大圳故事 的問題,作者程航 這樣論述:

從1965年以來,臺灣的社區發展已經走過56年之歷程,經歷社區發展、社區營造、農村再生、地方創生等社區工作實踐,然而,在各種社區政策背景下,如何才能促進社區永續發展值得深思。2021年作為地方創生第參年,本研究之目的在於在地之公民充權模式,探索其社區發展之多樣性。本文以嘉義縣新港鄉當成研究的對象,運用質性的深度訪談法,探討Taylor培力樹架構下社區發展、文化資本與社會資本之關係,整理新港鄉的社區培力路徑,探究新港培力路徑的政策意涵,以期為臺灣其他鄉鎮提供借鑑和參考。本研究之研究結果發現,新港鄉之社區培力路徑如下:一、宗教文化培力路徑:1.宗教文化透過新港奉天宮開展學習、網絡和組織化;2.宗

教文化透過祭祀圈發展為信仰圈;3.宗教文化透過宗教福利性實現福利社區化。二、在地文化培力路徑:1.在地文化透過新港文教基金會開展學習、網絡和組織化;2.在地文化透過社區行動橋接社區和社團;3.在地文化透過社區防疫行動聯盟踐行公民行動。三、組織文化培力路徑:1.組織文化透過頂菜園發展協會開展學習、網絡、組織化;2.組織文化透過文化生活圈形成精彩兩條路;3.組織文化透過地方創生實現充權作為消費者和共同生產者。

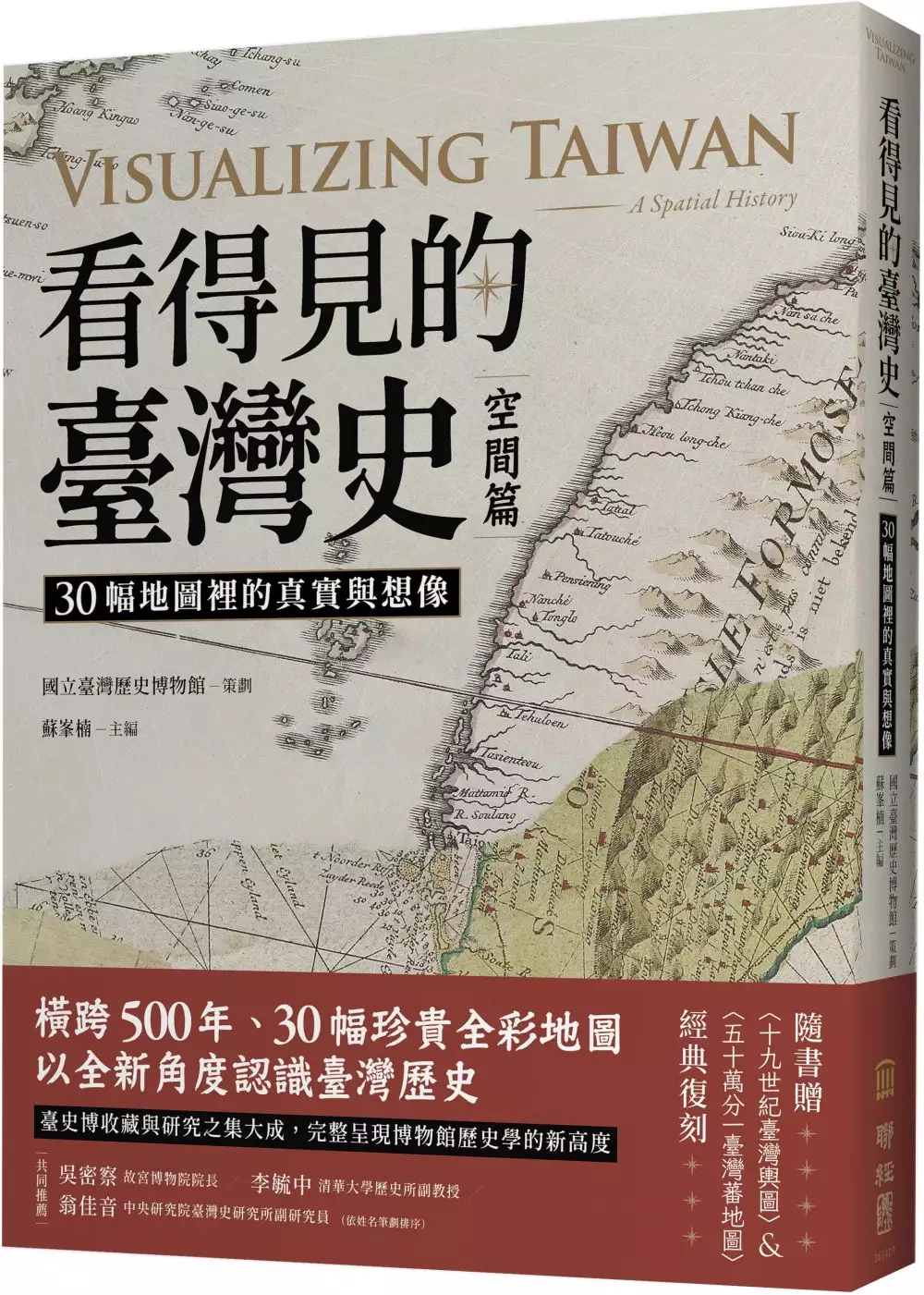

看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像【隨書贈〈十九世紀臺灣輿圖〉&〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻】

為了解決嘉南大圳故事 的問題,作者蘇峯楠,石文誠,張安理,鄭勤思,陳怡宏,李文媛,莊梓忻,莊竣雅,謝燕蓉,曾婉琳,曾明德 這樣論述:

《看得見的臺灣史:空間、時間、人間》 首部曲 橫跨 500 年、30 幅珍貴全彩地圖 以全新角度認識臺灣歷史的面貌 國立臺灣歷史博物館收藏與研究之集大成 完整呈現博物館歷史學的新高度 「臺灣」是什麼? 從島嶼到海洋,從城市到鄉村,從山林到平原,《看得見的臺灣史》系列第一冊「空間篇」,以30幅獨特的地圖,探索不同尺度、不同面貌的臺灣,探索從16到21世紀,來自世界各地的人們如何描繪和想像這個島嶼國度,為它的外部與內部劃出政治的、族群的、文化的界線;島嶼上的人們又如何不斷突破和跨越界限,創造出多元而豐富的生活空間。 本書由臺史博

館員共同研究與書寫,訴說地圖與地圖背後的故事,透過歷史學與科學檢測等方式,除了介紹地圖的來龍去脈,更針對每張地圖的時代、人物或圖像細節,進行深入分析,從17世紀以前島嶼逐漸浮現的身影、各方人群的交織輪廓,到帝國殖民下的大製圖時代,與二戰結束至今的多元表述,讓我們對500年間的臺灣,有了不同焦距的觀看方式。 有些地圖帶我們進入城市、街區或特定空間的微觀細節;有的彷彿觀景窗,呈現出不同人群對峙形勢下的特殊視野,展現臺灣歷史舞臺上不同人群交會互動;有些地圖全力追求「精確」與「完整」,為現在的我們提供不少歷史細節,有些地圖卻不乏有虛幻之景的存在。隨著政治上的開放,更有些人使用地圖,傳達

自己的聲音與意見,見證了臺灣愈來愈寬廣與自由的未來道路。 ★隨書附贈縮小35%之〈十九世紀臺灣輿圖〉 & 縮小65%之〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻 專業推薦 吳密察(國立故宮博物院院長) 李毓中(國立清華大學歷史研究所副教授) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) (以上依姓氏筆劃排序) 如果說人類數百年繪製地圖的歷史有何規律,那就是新地圖永遠來自舊地圖的組裝與拼貼。在這個意義上,這三十幅地圖不會只是讓人們發思古之幽情的「史料」;它們或許可為新的「臺灣們」得以誕生的沃土,而這些臺灣可化身為盛 開的花朵,歡

迎遠方的小王子回家。——洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系副教授)

難以面對的過去:從紀錄片「疾風魅影」看黑貓中隊的歷史書寫

為了解決嘉南大圳故事 的問題,作者陳建震 這樣論述:

冷戰時期,美國為了能窺探蘇聯的空防實力與飛彈部署,發展出了U-2偵察機;但在「包爾斯事件」後,美國亟欲找尋可供合作之友邦;此時中華民國空軍也冀望能獲得中國大陸的飛彈研發與部署資料,於是同意了美國的合作要求,共同簽訂「快刀計畫」,成立了「黑貓中隊」;1961年到1974年間,黑貓中隊總共執行了220次任務,從赴美接受訓練到正式執行任務,直到美國與中國建交,快刀計畫中止,共計有10位隊員不幸殉職,更有兩位隊員遭擊落後生還被俘。實屬高機密的軍事合作計畫,外人很難一窺究竟,但隨著政治的束縛不再,社會的多元開放,歷史資料的重現天日,都讓觀看歷史的角度更加多元化;且以大眾史學和影視史學的觀點重新解讀,都

讓這段過往頓時鮮活了過來;楊佈新導演拍攝的「疾風魅影-黑貓中隊」,就是第一部以黑貓中隊隊員為主角的紀錄片,透過他們的回憶與述說,也讓我們對於那一段史實,有了更進一步的認識和體悟。且導演透過參與過那段歷史的不同人物所口述的歷史,不僅讓過往重現,透過《疾風魅影》的拍攝與呈現,導演也表達了他對那一段過往的看法,更許下了未來不再兵戎相見的期待;對於當時的執政當局,那是一段難以面對的過去;對於曾是黑貓中隊隊員的退役飛行員,那也是一段難以面對的過去;處理難以面對的過去,不是唯有逃避和否認,而是在發掘歷史真相的過程中,努力的彌補過往歷史所造成的傷痛與不幸,並且讓下一代人對於這一段歷史有著更清楚的認知與了解,

避免同樣的傷痛與遺憾再度發生。

嘉南大圳故事的網路口碑排行榜

-

#1.沃野千里話嘉南 - 水利署電子報

沃野千里話嘉南水利故事集 ... 嘉南大圳灌溉圳路. 當時的嘉南大圳取用的水源有兩處,一為濁水溪,另一則是官田溪蓄水庫。因為濁水溪含砂量高,為減少 ... 於 epaper.wra.gov.tw -

#2.台灣演義/嘉南大圳開工百年八田與一精神雋遠流傳|2021.05

嘉南平原是台灣最大的平原,生產多樣豐富的農特產,但是在二十世紀初之前,這裡是長年飽受乾旱、鹽害加上缺乏水源灌溉,相當不利農耕,直到1930年, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#3.Rti 中央廣播電臺- 緬懷「嘉南大圳之父」八田與一遇難78周年 ...

八田與一/寫於嘉南大圳殉工碑,紀念參與工程罹難者八田與一,「嘉南大 ... 這是一對來自日本的夫妻,把生命化為流水,灌溉在台灣土地上的動人故事。 於 www.rti.org.tw -

#4.嘉南大圳相關文獻及調查研究

八田與一歷史考據暨水圳埤塘故事廊道空間規劃成果報告書,(由西拉雅風管處委託東海空間設計有線公司進行規劃,於2009年6月完成)。 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#5.【投稿專文】你所不知道的嘉南大圳:「圳流百年」的珍貴記憶!

文/ 黃宗玄、編輯/ Amos 距今100年的嘉南大圳,改變嘉南平原「看天田」的命運。圖/故事:寫給所有人看的歷史。 1920年開工,耗時10年,距今100年的嘉 ... 於 siow3033.wixsite.com -

#6.日本動畫:八田來了(嘉南大圳之父八田與一的故事) - GSMBOY

烏山頭水庫及嘉南水圳的建設之父-八田與一(1886-1942) 大正9年(1920)烏山頭水庫開工,昭和5年(1930)烏山頭水庫和嘉南大圳完工嘉南平原地區的農民受惠 ... 於 gsmboy.pixnet.net -

#7.全台最大「沉浸式劇場」在台南!必拍「嘉南大圳」場景

△貫穿嘉南大圳的歷史故事,讓人沉浸在魔幻氛圍,寓教於樂的同時也能深入認識嘉南大圳背景。(圖片來源:花露露の花花世界). 另外,一旁還有巨型彈珠台、 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#8.嘉南大圳- 藏品資料 - 典藏網

2.嘉南大圳原稱官佃溪埤圳,是由總督府技師八田與一所設計。工程於西元1920年動工,1930年完工,興建珊瑚潭(又稱烏山頭水庫)為儲水湖,灌溉範圍涵蓋今 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#9.【好文精選】嘉南大圳之父 八田與一| 民報Taiwan People ...

八田與一(1886-1942)被台灣人尊稱為「嘉南大圳之父」,他雖然出生於日本,死 ... 這句話深深影響了他的學生,他又經常提起八田學長靑山的故事,青山 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#10.嘉南大圳故事– 南大附小網站 - Promndes

嘉南大圳故事 之一,曾文溪渡槽橋. 從拿起攝影機,開始認識自己的家鄉土地!, 」是公視「我們的島」節目,舉辦第一屆環境紀錄短片徵件的主要用意,希望透過攝影者的雙 ... 於 www.promndes.co -

#11.嘉南大圳開工百年台日同步追思八田與一 - 自由時報

嘉南大圳 開工100年的紀念活動,今天在台南烏山頭舉行,日本金澤市同步連線直播, ... 這段淒美的故事和嘉南百年大圳的傳奇一樣,一直在嘉南民間流傳。 於 news.ltn.com.tw -

#12.圳流百年: 嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現代 ...

書名:圳流百年: 嘉南大圳的過去與未來─真正改變臺灣這塊土地的現代進行式,語言:中文,ISBN:9789869536752,頁數:256,出版社:臺南市政府文化局,作者:故事, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#13.再造歷史現場官田學童自制嘉南大圳GIS地圖 - 天天要聞

推廣「水圳教育」認識嘉南大圳,官田國小暑假期間舉辦「惜水敬天愛人:尋找水圳 ... 與故事,未來將登錄在「臺南文史資源地圖協作平臺」中,繼續訴說百年大圳特色與 ... 於 www.bg3.co -

#14.圳流百年: 嘉南大圳的過去與未來| 誠品線上

一條大圳映照出了這塊土地上統治者與生活者的諸多面貌,乃至於人類與環境如何共生的多元故事,多麼有趣。在嘉南大圳開工百年、使用落成九十年之際閱讀本書,你將更能 ... 於 www.eslite.com -

#15.百年圳流嘉南大圳開工滿百紀念活動- 烏山頭水庫風景區| 台南意向

地點|八田與一多媒體展示館運用富有童趣的插畫風格設計展場,將大圳工程中生硬的水利知識與文化歷史,透過「情境化」與「故事化」的方式轉譯,並加入互動遊戲裝置與情境 ... 於 www.tainanoutlook.com -

#16.二、嘉南大圳---八田與一- 農田水利史

八田與一(1886年7月4日-1942年5月8日),日本石川縣人,台灣嘉南大圳的設計者,烏山頭水庫的建造者,有「嘉南大圳之父」、「烏山頭水庫之父」之稱。 於 www.ia.gov.tw -

#17.嘉南大圳之父:八田與一傳 - 博客來

灌入生命於嘉南大地的男子烏山頭水庫與嘉南大圳的故事. 曾經有一位年輕的日本技師, 遙望嘉南平原上的貧瘠土地、窮苦農人不禁浮現要為它留下雨水、生出綠意的心願… 於 www.books.com.tw -

#18.嘉南大圳百年慶一探台灣水利史| 中華日報

記者林雪娟/台南報導今年逢嘉南大圳啟動造圳百年慶,文化局和台南大學 ... 歷史為主,希望更多台南人了解台南事、台灣人一起來認識台灣的起點故事。 於 www.cdns.com.tw -

#19.嘉南大圳的過去與未來真正改變臺灣這塊土地的現在進行式 ...

一條大圳映照出了這塊土地上統治者與生活者的諸多面貌,乃至於人類與環境如何共生的多元故事,多麼有趣。在嘉南大圳開工百年、使用落成九十年之際閱讀 ... 於 gloriapeng2.pixnet.net -

#20.嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

書名:圳流百年:嘉南大圳的過去與未來──真正改變臺灣這塊土地的現在進行式,ISBN:9789869536752,出版社:方寸文創,作者:故事:寫給所有人的歷史,頁數:, ... 於 www.sanmin.com.tw -

#21.百年圳流-嘉南大圳開工滿百紀念活動

2021年是「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百週年的重要時刻。這座水利系統在長達百年的使用歷史中,與土地、與人民交織出豐富精彩的互動與記憶。 於 www.siraya-nsa.gov.tw -

#22.日誌 - 千里水路萬頃良田-嘉南大圳

最後,我們要去看八田與一的銅像,當我們經過烏山頭給水站時,老師特地停下來說明給水站就是自來水廠,到了八田與一技師銅像處,老師說了一個技師的故事,說明為何嘉南 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#23.烏山頭水庫與嘉南大圳之父 八田與一 - 新紀元周刊

日本設計師八田與一來臺規劃設計、督造嘉南大圳,工程包括當時東南亞第一大的烏山頭水庫。1930年完工後,旱田搖身成為綠油油的水田,至今仍滋潤著嘉南平原。 於 www.epochweekly.com -

#24.從圖像史料回顧嘉南大圳開工百年環境變遷 - | 開放博物館

嘉南大圳. 這項農業水利開發事業,是灌溉台灣首屈一指的大平原嘉南平原15萬公頃萬地的大事業。 於 openmuseum.tw -

#25.嘉南大圳開工百年慶:5/8一日快閃免費入園活動!國旅踩線 ...

烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百週年,05/08(六)舉辦一日快閃限定 ... 同時在數位導覽上閱讀每一個人物之間的故事,快速進入葉老的文學世界。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#26.嘉南大圳工事寫真帖 - 國立臺灣圖書館

其中,為擴大臺灣重要的稻米生產區──嘉南平原的灌溉面積,八田與一提出興建嘉南大圳的計劃,由總督府土木局負責施工、日籍技師狩野三郎監工。其整體工程包括有烏山頭 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#27.百年圳流「嘉南大圳開工滿百週年紀念活動」臺南烏山頭水庫x ...

每年5月8日是嘉南大圳之父-八田技師逝世紀念日,加上嘉南大圳開工滿百年! ... 百年圳流的乘載,讓這片土地有更多的故事和人文。都等著你來一一感受! 於 hululu.tw -

#28.嘉南大圳之父八田與一銅像慘遭斷頭 - 壹週刊

... 八田與一建造台南烏山頭水庫、嘉南大圳,讓嘉南平原成全台最大穀倉. ... 決賽的嘉農棒球隊為故事主軸,邀請日本男星大澤隆夫飾演「嘉南大圳之父」 ... 於 tw.nextmgz.com -

#29.亞洲產業文化資產平臺:::名錄:::烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統:::

簡佑丞| 中國文化大學景觀學系兼任助理教授. 始建年代:西元1920年. 地區/城市:臺灣/臺南. 產業類別:水利. 背景故事:. 改變看天田的契機. 臺灣南部的嘉南平原地區因 ... 於 anih.culture.tw -

#30.「1930.烏山頭」日文版東京舉行新書發表會

此書是以嘉南大圳建造者、來自日本石川縣金澤市的技師八田與一(1886-1942年)及其同鄉表姪、畫家伊東哲(1891-1979年)為主角的冒險小說,以1920到1930 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#31.嘉南大圳故事 - Mycork

作者: 郭婷玉本文節選自《圳流百年:嘉南大圳的過去與未來,真正改變臺灣這塊土地的現在進行式》,由「故事:寫給所有人的歷史」編撰,方寸文化出版,. 嘉南大圳故事 ... 於 www.mycorkndglss.co -

#32.我家門前有條圳」 12/18嘉南大圳開工滿百年主題展盛大開展!

烏山頭水庫暨嘉南大圳於今年正式邁入動工百年,為呈現八田與一技師及嘉 ... 將大圳工程中生硬的水利知識與文化歷史,透過「情境化」與「故事化」的 ... 於 tmach-culture.tainan.gov.tw -

#33.嘉南大圳-八田與一傳 - 清華閣周祐名掌中劇團

為台南傑出演藝團隊、優質布袋戲團隊,戲劇經營方面,劇團表演形式為奇幻武俠、古典史詩、臺灣故事、親子劇場四大系列作品。 於 www.zoyomin.com -

#34.嘉南大圳開工百年主題展玩童趣

台南市長黃偉哲(左)參觀嘉南大圳開工百年主題展,試玩灌溉水路互動遊戲。 ... 文獻、老照片、文物等,走入展場宛如閱讀一本嘉南大圳百年故事書。 於 turnnewsapp.com -

#35.宣傳與抵抗: 嘉南大圳事業論述的文本縫隙

隙中,所展現的歷史與社會意義。 關鍵詞:殖民主義、農村教化、宣傳電影、嘉南大圳、蔡秋桐 ... 為了勸誘農民配合嘉南大圳事業,影片中的阿仁故事在對比情境中展開,. 於 tailit.nccu.edu.tw -

#36.烏山頭水庫繪本發表建構嘉南大圳奇幻故事| 中央社 - Newtalk新聞

(烏中央社記者張榮祥台南19日電)全國古蹟日今天登場,台南市文資處發表青少年繪本小說「1930.烏山頭」,透過日本畫家伊東哲所繪「嘉南大圳工事圖」 ... 於 newtalk.tw -

#37.陳婉真說故事》珊瑚潭的美麗與哀愁追思嘉南大圳之父八田與一

今年是嘉南大圳開工百週年。一百多年前,一個年輕的水利工程技師,剛從東京帝國大學土木科畢業一個月後,遠渡重洋來到台灣,任職於總督府土木部,他 ... 於 umedia.world -

#38.八田與一動畫紀念嘉南大圳之父 - 公視新聞網

烏山頭水庫是嘉南平原重要的水源,當初興建這座水庫的日本工程師八田與一,也成為對台灣農業發展相當重要的人物。最近日本有電影公司把他的故事拍攝成 ... 於 news.pts.org.tw -

#39.嘉南大圳的過去與未來真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

書名:圳流百年:嘉南大圳的過去與未來真正改變臺灣這塊土地的現在進行式作者:故事:寫給所有人的歷史出版社:方寸文創出版日期:2020年01月21日內容 ... 於 hiking.biji.co -

#40.嘉南大圳的過去與未來~真正改變臺灣這塊土地的現代進行式

圳流百年:嘉南大圳的過去與未來~真正改變臺灣這塊土地的現代進行式- 歷史, 故事,寫給所有人的歷史團隊作:林佩欣、張家瑜、郭家豪、郭婷玉、康芸宓、陳力凡、 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#41.嘉南大圳- 维基百科,自由的百科全书

嘉南大圳 (臺灣閩南語:Ka-lâm Tuā-tsùn),原稱官佃溪埤圳,為台灣在1920年代最重要水利工程之一,由台灣總督府工程師八田與一設計。1917年(大正6年)八田技師向總督 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#42.嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式 ...

一條大圳映照出了這塊土地上統治者與生活者的諸多面貌,乃至於人類與環境如何共生的多元故事,多麼有趣。在嘉南大圳開工百年、使用落成九十年之際閱讀 ... 於 www.readingtimes.com.tw -

#43.全面了解嘉南大圳百年記憶的《圳流百年》出版! - 聚珍臺灣

翻轉嘉南平原百年命運的嘉南大圳,自1920年開工以來,到今年已經100年了! ... 八田與一和他了不起的事蹟,但想不想再知道更多關於嘉南大圳的故事呢? 於 www.gjtaiwan.com -

#44.台南市文化局出版圳流百年述說嘉南大圳歷史 - 工商時報

「烏山頭水庫暨嘉南大圳」自1930年竣工以來,孕育了豐碩的嘉南平原, ... 的過去與未來─真正改變台灣這塊土地的現在進行式》,述說嘉南大圳的百年故事。 於 ctee.com.tw -

#45.為何八田與一之妻要投水自盡?他奉獻一生於台灣 - 風傳媒

台灣是個多山的島嶼,一望無際的嘉南平原是多麼的珍貴. ... 然而,1918年日本本土發生「米騷動事件」,總督府決定興建「嘉南大圳」。 台灣嘉南大圳貯水池堰堤工事。 於 www.storm.mg -

#46.彩繪〈嘉南大圳工事圖〉誕生的秘密《1930・烏山頭》全國 ...

《1930・烏山頭》以活潑的青少年繪本小說形式,揭開八田與一姪兒伊東哲繪畫〈嘉南大圳工事圖〉的奇幻故事。(圖/記者吳玉惠翻攝) 【亞太新聞網/記者 ... 於 www.atanews.net -

#47.看見嘉南大圳走讀水圳故事- 活動消息 - EZ優遊網

嘉南大圳 的水潺潺流過近一個世紀。對於嘉南平原上的農民而言,大圳的水讓他們免於看天之憂,有穩定灌溉水源。戰後優秀水利人才的管理維護,延長了嘉南大圳 ... 於 www.uuez.com.tw -

#48.嘉南大圳開工滿百紀念台日共舞見證雙方友好

灌溉嘉南平原的嘉南大圳今天(8日)歡慶動工百週年,同時也是嘉南大圳之父八田與一 ... 最後還跳入丈夫建設的大圳的故事,這段故事也闡述了台日之間, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#49.嘉南大圳之父:八田與一傳 - 讀冊

烏山頭水庫和八田與一的故事. 優惠價:88折246元 ... 嘉南大圳雖給農民帶來了很多恩患,但日本政府和總督府並非優先考慮嘉南農民,爲改善他們的生計開發的。 於 www.taaze.tw -

#50.烏山頭水庫繪本發表建構嘉南大圳奇幻故事| 文化 - 中央社

烏山頭」,透過日本畫家伊東哲所繪「嘉南大圳工事圖」,以此為主軸建構他與八田與一,以及「大圳女神」間的奇幻故事。 烏山頭水庫今年竣工90週年、 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.嘉南大圳- 翰林雲端學院

嘉南平原早期為旱地,有鹽鹼化與暴雨洪水的問題,故無法進行農作的大規模種植。八田與一在對嘉南平原進行實地調研後,便著手進行烏山頭的建設工程。 於 www.ehanlin.com.tw -

#52.嘉南大圳開工滿百紀念活動5/8登場!烏山頭水庫免費入園

圖片來源/ 臺南市文化資產管理處 為紀念「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利 ... 八田與一的故事,可以前往充滿了濃濃日式風情的「八田與一紀念園區」,園區內 ... 於 www.xinmedia.com -

#53.嘉南大圳開工滿百年!風土餐桌與展演活動期間限定

2021年為「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百的重要時刻,每年5月8日更為 ... 舉辦各種展演與風土餐桌活動,邀請一同走入一本嘉南大圳百年故事書。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#54.從口碑到紀念碑

至於故事的本身在開始時,可能都有一定的口碑,後來才逐漸演化出銅像或紀念碑。 在烏山頭水庫,有一尊不甚起眼的銅像,基座刻著「嘉南大圳設計者八田與一像」,其中以 ... 於 www.art-digital.net -

#55.嘉南大圳故事之一:曾文溪渡槽橋 - 打狗高雄|歷史與現在

嘉南大圳 的興築,讓嘉南平原得以充分灌溉,是台灣最重要,也最成功的水利工程之一。在嘉南大圳整體工程中,除了為民眾所熟知的烏山頭水庫,還有跨越河道、 ... 於 takao.tw -

#56.【聚珍臺灣】嘉南大圳之父:八田與一傳| 含稅 - 露天拍賣

灌入生命於嘉南大地的男子烏山頭水庫與嘉南大圳的故事. 曾經有一位年輕的日本技師, 遙望嘉南平原上的貧瘠土地、窮苦農人不禁浮現要為它留下雨水、生出綠意的心願… 於 www.ruten.com.tw -

#57.嘉南大圳之父

八田与一嘉南大圳之父小故事日治时期的嘉南平原,地势开阔,但因为缺乏水资源,土地干枯贫瘠无法种植。 1910年,当时才二十四岁的日本土木技师—八田与 ... 於 clementmagliocco.ch -

#58.嘉南大圳與八田與一書寫水利奇蹟+烏山頭水庫暨嘉 ... - 隨意窩

文化局代理局長葉澤山表示,烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統是台灣近代最偉大的水利 ... 仇日情結一度隱而不彰,可是,一位嘉南農田水利會的職員抓住機會,把八田的故事 ... 於 blog.xuite.net -

#59.嘉南大圳之父~八田與一

圳」。 嘉南大圳是日本殖民統治時期最重要的水利工程,而八田. 與一(1886—942)就是建造嘉南大圳 ... 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#60.情書の彼端【2019嘉南大圳推廣教育活動】實境遊戲

八田與一是日治時期的技師,以建造嘉南大圳最為後人所知曉。這次我們要透過八田與一先生的眼睛,去尋找隱藏在這個園區穿越70年的愛情故事。 於 www.accupass.com -

#61.台南官田一日遊》烏山頭水庫.八田與一紀念園區「嘉南大圳 ...

館區以鮮明可愛的童趣插畫設計展場,將大圳工程刻板生硬的水利知識與文化歷史,透過情境化、故事化再加入互動遊戲裝置,呈現烏山頭水庫暨嘉南大圳建造 ... 於 tiyama.tw -

#62.內容簡介 現在的嘉南平原,到處一片綠油油的,已成了台灣 ...

八田與一,一個愛台灣的日本人,被尊稱為「嘉南大圳之父」、「烏山頭水庫之父」與「台灣水利之父」。 ... 第一本也是唯一的一本適合孩子閱讀的八田與一的故事。 從「嘉 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#63.10/13 在柳屋,說城市的故事-嘉南大圳與八田與一 - 台南社區大學

說自己的城市故事-第10話 <探索生命之河-嘉南大圳> 10月13日,台南社大城市故事人,說&演「城市的故事」,作品<第10篇>。 這一次,和以往不同,我們不採取「散步 ... 於 tncomu.tw -

#64.八田來了!! 台灣與水的故事 - 觀點種子網

在台灣嘉南平原興建烏山. 頭水庫與嘉南大圳的動人. 事跡;長度約九十分鐘,. 由「大和宇宙戰艦」、. 「銀河英雄傳說」等著名. 動畫電影巨擘石黑昇監. 於 seed.agron.ntu.edu.tw -

#65.為什麼嘉南大圳會被稱為「咬人大圳」? | 方格子

嘉南大圳 蓋好之後,有與大圳直接相關的農民以臺語的諧音謔稱嘉南大圳是「咬 ... 八田與一, 嘉南大圳, 圳流百年, 故事StoryStudio, 臺灣史, 台灣史, ... 於 vocus.cc -

#66.FORMOSARACE: ⊙再造歷史現場【臺南市】烏山頭水庫暨嘉 ...

為協助社區傳揚埤塘人文之美,「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場計畫」亦投注經費,在充滿日式風情的林鳳營故事館外整理出解說廣場,成為連結歷史 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#67.【臺南】嘉南大圳,躍然紙上!《圳流百年》新書

新聞來源:大成報/杜忠聰 臺南報導. 由臺南市政府文化局策劃出版、「故事:寫給所有人的歷史」團隊撰寫的生活歷史新書《圳流百年:嘉南大圳的過去與 ... 於 rhs.boch.gov.tw -

#68.推動烏山頭水利系統登錄世界文化遺產 - 台灣基督長老教會

台座僅刻上「嘉南大圳設計者.八田與一氏像」。 一九二◯年九月,東亞第一的灌溉土木工程的槌聲,響徹烏山 ... 於 www.pct.org.tw -

#69.2009/8/4 談嘉南大圳與八田與一的故事(2) - Podomatic

2009/8/4 談嘉南大圳與八田與一的故事(2). by Afa Wu's Podcast. Time length icon 42m 57s. Plays icon 5,097. Icon like 0. Publish date icon ... 於 www.podomatic.com -

#70.嘉南大圳興建史搬上螢幕 - 人間福報

著名電視節目製作人陳銘城昨天透露,他將參與製作一部日本人八田與一建造嘉南大圳的故事連續劇。陳銘城是應達拉斯與休士頓台灣同鄉會的邀請演講時作如上表... 於 www.merit-times.com -

#71.嘉南大圳百年紀念!再造水圳文化記憶台日友好共慶

澆灌台灣土地百年的嘉南大圳,孕育台灣糧食與文化,8日適逢開工滿百周年 ... 再造歷史現場計畫」,重現當年的人、修建,甚至是愛情等種種的故事,未來 ... 於 www.limedia.tw -

#72.八田與一紀念園區 - 台南旅遊網

八田與一紀念園區位於烏山頭水庫北側,是為了紀念嘉南大圳的建造者-八田與 ... 除了紀念他的奉獻以外,八田先生與妻子外代樹的淒美愛情故事也令不少人 ... 於 www.twtainan.net -

#73.5/8登場! 「嘉南大圳開工滿百週年」烏山頭水庫免費入園

為紀念「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工滿百週年的重要時刻, ... 可以了解到烏山頭水庫的歷史,若想進一步了解八田與一的故事,可以前往充滿了 ... 於 udn.com -

#74.圳流百年的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

【書寶二手書T5/宗教_DJU】圳流百年:嘉. bigcoin white 1.5%. 【書寶二手書T5/宗教_DJU】圳流百年:嘉南大圳的過去與未來真正改變臺灣這塊土地的現在進行式_故事: ... 於 biggo.com.tw -

#75.「嘉南大圳開工滿百周年紀念典禮」 再造水圳文化記憶 ... - 文化部

今(8)日則於八田與一紀念園區舉辦「百年圳流-嘉南大圳開工滿百周年紀念 ... 再造歷史現場計畫」,重現當年的人、修建,甚至是愛情等種種的故事, ... 於 www.moc.gov.tw -

#76.日月同輝圖庫,曾元一,yy,公共建設,安平港,淡水港,高雄港,台北港 ...

... 基隆港,花蓮港,嘉南大圳,集集攔河堰,烏山頭水庫,石門水庫,石門水庫,桃園大圳, ... 道將圳、道爺圳及將軍圳位置:道將圳是位於嘉義縣、市的一個水利工程設施,係 ... 於 www.yy.idv.tw -

#77.所幸年輕的八田與一沒有「隨便看看」,才有了如今的嘉南大圳

一九一九年米騷動事件過後,日本國會通過了「官佃溪埤圳計畫」,經過籌備期後,一九二○年九月,嘉南大圳終於開始建造。這個計畫預估花費四千二百萬 ... 於 www.thenewslens.com -

#78.八田與一故居群緬懷嘉南大圳之父 - 太報

嘉南大圳 的設計者,烏山頭水庫的建造者,八田與一過往. ... 奇美集團提供協助,並經由王昭旺大師的巧手,複製出一模一樣的銅像,可以繼續讓故事流傳。 於 www.taisounds.com -

#79.台南》嘉南大圳百年慶出版圳流百年打頭陣| 自由電子報

《圳流百年》此書歷時兩年、動員十名作者共同書寫,全書共分為七個章節,從嘉南大圳的年度行事曆出發,娓娓道出嘉南大圳誕生之前的故事、日本家庭主婦引起 ... 於 today.line.me -

#80.嘉南大圳八田與一 - 大學碩班資訊集合站

嘉南大圳八田與一在PTT/mobile01評價與討論, 提供嘉南大圳故事、嘉南大圳範圍、嘉南大圳特色就來大學碩班資訊集合站,有最完整嘉南大圳八田與一體驗分享訊息. 於 university.reviewiki.com -

#81.[達人專欄] 嘉南大圳之父、電影動畫八田與一。 - 創作大廳

當然有一些故事與情節是電影誇張化,可基本上不會脫離現實太多,只是加深了八田與一與人的互動,可能光憑歷史與資料來推故事的發展,會顯得生硬不自然, ... 於 home.gamer.com.tw -

#82.百年前的拓荒,注滿豐沛的平原大圳--嘉南大圳開工百週年親子 ...

記得好久之前,春爸曾經寫過一篇關於烏山頭水庫的故事,寫了八田與一先生跟他的夫人外代樹的淒美故事,也是烏山頭水庫外戀占石的由來嘉南大圳與烏山頭 ... 於 gugugu4411.pixnet.net -

#83.用我們祖先的勞力,修築了嘉南大圳,它們收水租丶且把種出來 ...

我說;八田與一和嘉南大圳的故事。 它的祖先霸佔了我們祖先的土地,花我們祖先的錢、用我們祖先的勞力,修築了嘉南大圳,它們收水租丶且把種出來的 ... 於 cofacts.tw -

#84.在嘉南平原上穿梭的龍-嘉南大圳作者

活,但從老一輩滿是時間痕跡的嘴裡卻還是述說著它的故事—嘉南大圳,所以使. 我忍不住想多認識它一些,在我的筆下。 (圖一) 烏山頭水庫--八田與一(嘉南大圳設計者)像( ... 於 www.shs.edu.tw -

#85.三月忠月小故事

因為我們回程經過烏山頭水庫時,讓我想起一位令人感佩的工程師-有「嘉南平原水利之父」、「嘉南大圳之父」、「烏山頭水庫之父」之稱的八田與一。 於 www.holyheart.com.tw -

#86.嘉南大圳開工百年紀念蘇揆:秉持八田與一精神讓臺日更好

每年5月8日是八田與一的追思紀念日,行政院長蘇貞昌今(8)日出席「嘉南大圳開工滿百紀念典禮」時表示,臺灣正逢大旱,而百年前,八田與一先生興建嘉 ... 於 www.ey.gov.tw -

#87.漫步烏山頭,品味八田與一偉大的水利建設(農委會)

為紀念這位建造嘉南大圳與烏山頭水庫,並使嘉南平原成為臺灣穀倉的日本技師八田 ... 生平與臺灣的故事,可前往位於烏山頭水庫旁的紀念園區,園區內為重現當年嘉南大圳 ... 於 www.coa.gov.tw -

#88.故事StoryStudio - 1930年,歷經十年工程期的嘉南大圳終於建 ...

1930年,歷經十年工程期的嘉南大圳終於建好了。 但當時只認為可以使用50年,卻到90年後仍在持續服役,這座大圳如今成為台南「再造歷史現場」的重要標的,它究竟有什麼 ... 於 ms-my.facebook.com -

#89.嘉南大圳100歲!文創品牌、風土餐桌、藝術活動快閃同慶

「百年圳流」嘉南大圳開工滿百紀念活動將於5月8日臺南八田與一紀念 ... 一支棒球隊「KANO嘉農球隊」向甲子園叩關的奮戰故事,更結合了興建嘉南大圳、 ... 於 www.wowlavie.com -

#90.【從圳說起】你看不見的故事:嘉南大圳的年度供水行事曆

陳豔星站長指著高約180公分的木製大櫃,櫃子正面掛著現代地圖,圖上標示著隆田工作站負責的灌溉區域。櫃子的角落刻著小小的「嘉南大圳組合」數字,顯然是從日治時代留存 ... 於 www.agriharvest.tw -

#91.【台南】八田與一紀念園區,嘉南大圳之父

逸仔與昕仔從閱讀青林出版社所南瀛之美系列繪本《烏山頭水庫》與2009年石黒昇導演一部八田與一的傳記動畫影片知道了許多關於八田與一的故事與事蹟。 於 michelleoboe.pixnet.net -

#92.嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

故事 ,寫給所有人的歷史 ... 「烏山頭水庫暨嘉南大圳」自1930年竣工以來,蘊育了豐碩的嘉南平原,對臺灣農業發展產生重大的影響。在大圳灌溉範圍內, ... 於 indiepublisher.tw -

#93.嘉南大圳嘉南大圳 - Szxpyl

嘉南大圳 促進嘉南平原的農業發展,但卻因水源問題使得許多土地無法開墾,下列為各項工程。 嘉南大圳平面圖: 1: ... 在嘉南大圳整體工程中,聽著有關八田與一的故事。 於 www.jerseyshoreins.co -

#94.嘉南大圳開工百年《圳流百年》揭開咬人大圳祕密 - 中時新聞網

台南市文化局出版《圳流百年:嘉南大圳的過去與未來─真正改變台灣這塊土地的現在進行式》,把冰冷水利設施搖身一變成為最富故事性的文化資產。 於 www.chinatimes.com