嘉南大圳平面圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇峯楠,石文誠,張安理,鄭勤思,陳怡宏,李文媛,莊梓忻,莊竣雅,謝燕蓉,曾婉琳,曾明德寫的 看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像【隨書贈〈十九世紀臺灣輿圖〉&〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻】 可以從中找到所需的評價。

另外網站嘉南大圳故事之一:曾文溪渡槽橋 - 打狗高雄|歷史與現在也說明:圖1:嘉南大圳平面圖資料來源:吳明韞(1998) 《嘉南大圳建設工程簡介》。 「曾文溪渡槽橋」(照1、圖2)橋樑為鋼筋混凝土材質,由鹿島組(今鹿島 ...

世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 劉永晧所指導 惠弘裕的 《萬順》之創作論述 (2020),提出嘉南大圳平面圖關鍵因素是什麼,來自於許萬順先生、濁水溪、六輕、台西村、紀錄片。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 何義麟所指導 杜明玲的 製糖產業與地方發展的連動 ——以水上鄉之南靖糖廠為例 (1908 – 2008) (2019),提出因為有 產業生命周期、南靖糖廠、新式製糖廠、地方發展、明治製糖的重點而找出了 嘉南大圳平面圖的解答。

最後網站探討水利設施、農地生產力與人口分布間之關聯性—以嘉南大圳 ...則補充:中文關鍵詞:, 嘉南大圳、鄉村都市、人口分布、農地生產力、作物需水量. 英文關鍵詞:, Chia-Nan irrigation system、rural cities、population ...

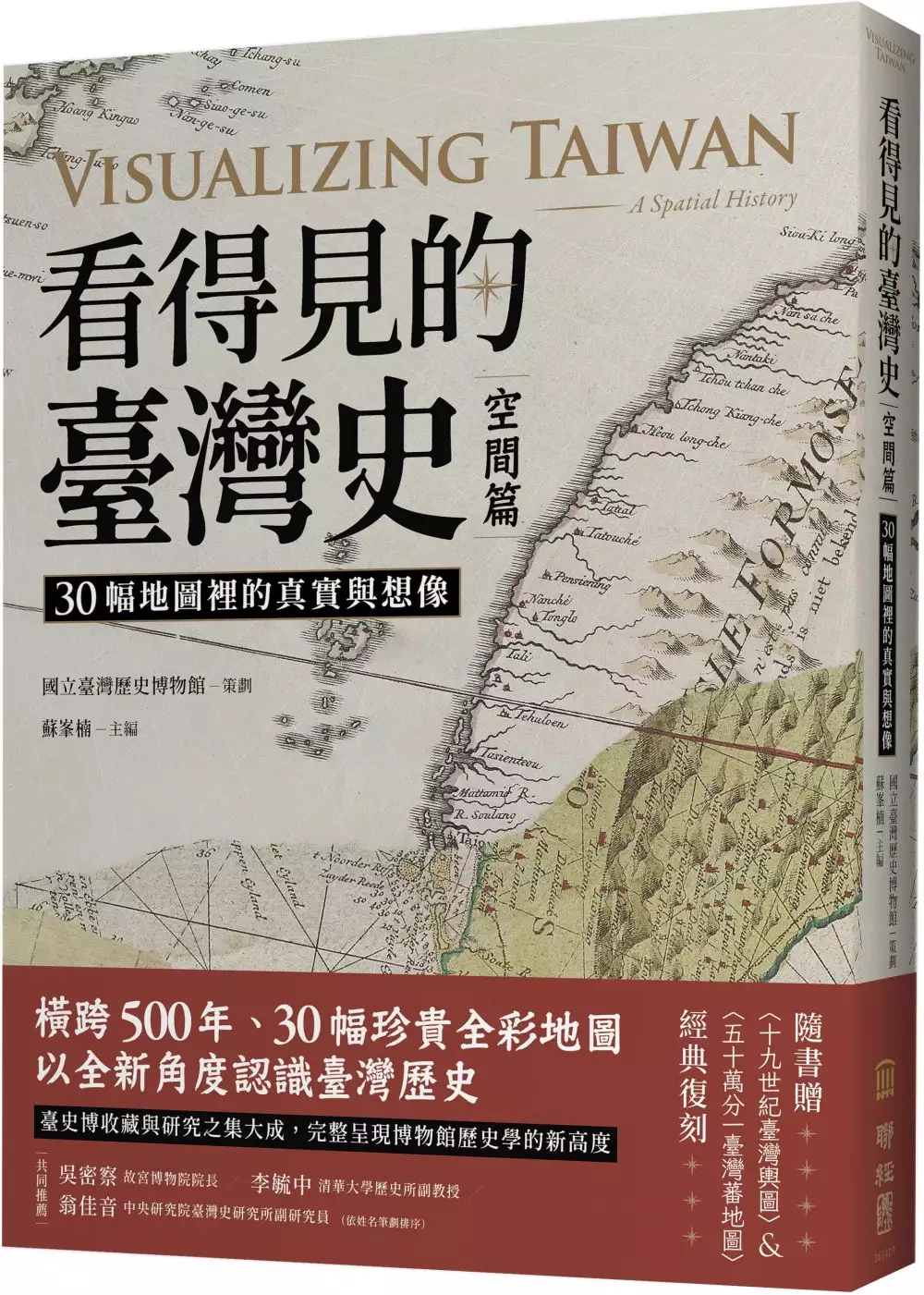

看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像【隨書贈〈十九世紀臺灣輿圖〉&〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻】

為了解決嘉南大圳平面圖 的問題,作者蘇峯楠,石文誠,張安理,鄭勤思,陳怡宏,李文媛,莊梓忻,莊竣雅,謝燕蓉,曾婉琳,曾明德 這樣論述:

《看得見的臺灣史:空間、時間、人間》 首部曲 橫跨 500 年、30 幅珍貴全彩地圖 以全新角度認識臺灣歷史的面貌 國立臺灣歷史博物館收藏與研究之集大成 完整呈現博物館歷史學的新高度 「臺灣」是什麼? 從島嶼到海洋,從城市到鄉村,從山林到平原,《看得見的臺灣史》系列第一冊「空間篇」,以30幅獨特的地圖,探索不同尺度、不同面貌的臺灣,探索從16到21世紀,來自世界各地的人們如何描繪和想像這個島嶼國度,為它的外部與內部劃出政治的、族群的、文化的界線;島嶼上的人們又如何不斷突破和跨越界限,創造出多元而豐富的生活空間。 本書由臺史博

館員共同研究與書寫,訴說地圖與地圖背後的故事,透過歷史學與科學檢測等方式,除了介紹地圖的來龍去脈,更針對每張地圖的時代、人物或圖像細節,進行深入分析,從17世紀以前島嶼逐漸浮現的身影、各方人群的交織輪廓,到帝國殖民下的大製圖時代,與二戰結束至今的多元表述,讓我們對500年間的臺灣,有了不同焦距的觀看方式。 有些地圖帶我們進入城市、街區或特定空間的微觀細節;有的彷彿觀景窗,呈現出不同人群對峙形勢下的特殊視野,展現臺灣歷史舞臺上不同人群交會互動;有些地圖全力追求「精確」與「完整」,為現在的我們提供不少歷史細節,有些地圖卻不乏有虛幻之景的存在。隨著政治上的開放,更有些人使用地圖,傳達

自己的聲音與意見,見證了臺灣愈來愈寬廣與自由的未來道路。 ★隨書附贈縮小35%之〈十九世紀臺灣輿圖〉 & 縮小65%之〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻 專業推薦 吳密察(國立故宮博物院院長) 李毓中(國立清華大學歷史研究所副教授) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) (以上依姓氏筆劃排序) 如果說人類數百年繪製地圖的歷史有何規律,那就是新地圖永遠來自舊地圖的組裝與拼貼。在這個意義上,這三十幅地圖不會只是讓人們發思古之幽情的「史料」;它們或許可為新的「臺灣們」得以誕生的沃土,而這些臺灣可化身為盛 開的花朵,歡

迎遠方的小王子回家。——洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系副教授)

《萬順》之創作論述

為了解決嘉南大圳平面圖 的問題,作者惠弘裕 這樣論述:

本次研究創作主要透過紀錄片拍攝,探討當代臺灣偏鄉地區農民—許萬順先生在長時間面對石化工業其產生的影響下,對於他的自身、鄉土及環境變遷的討論。藉由本片主角以農民身分,在台西村成長、結婚、繼承土地耕耘至今,仍以樸實勤奮的心在鄉土耕耘。台西村在國光石化、六輕抗爭等社會運動十多年後,許多原住者、年輕族群相繼離開,僅剩下滿抱鄉土情懷的長輩們獨自面臨環境變遷後所帶來的影響。此外,位在濁水溪出海口旁的台西村,自早期農耕時代就時常因為配水問題而引起紛爭,近代的氣候變遷及工業發展、民生用水的需求增大,使得用水情比起以往更加吃緊。如何以鄰居的角色與六輕及濁水溪一同面臨當前的生活、如何適應大自然賦予的改變,都是值

得注視、思考與討論的議題。《萬順》這部研究創作,採紀錄片拍攝的形式,記錄許萬順先生在台西村近三年的農事生活。並以筆者的視野,觀察台西村、濁水溪下游及出海口的生態與異相,透過時間的推進,探討許萬順先生身為農民對於鄉土的思考與生命觀點。

製糖產業與地方發展的連動 ——以水上鄉之南靖糖廠為例 (1908 – 2008)

為了解決嘉南大圳平面圖 的問題,作者杜明玲 這樣論述:

本研究首先針對日治時期糖業發展做出歷史背景的鋪陳,而後梳理戰後糖業政策透過糖廠運作對地方發展的影響,進而檢視水上鄉域的社會變遷。自1900年日本資本在臺灣開設第一所新式製糖廠開始,製糖產業就與臺灣的地方社會產生了密切的連結。然而,製糖產業的運作必需靠廣大的蔗農提供原料,是一個勞力密集的產業,從業人口眾多,與地方上的土地、環境、自然條件甚至人口結構皆有密切的連結。南靖糖廠是一座位於嘉義縣水上鄉的新式製糖工廠,該廠因近水源、有原料蔗園、土地取得糾紛較少且鄰近西部縱貫線鐵路等區位配套,促使東洋製糖株式會社在該地設立新式製糖工廠,締造南靖地區以製糖產業為生活重心的百年風華。本研究導入產業生命周期的思

維並佐以國際糖價之實證,將日治時期(1908 – 1945) 私人日資配合日本本土需求的經營模式,列為產業「創建期」;戰後(1946 – 2008),臺糖公司以國營企業的方式經營臺灣的製糖產業,因應國際糖價的變動制定種種國家政策及調整經營方針,整體產業於是逐步由「成長期」( 1946 – 1965)、「成熟期」(1966 – 1984)走入「衰退期」(1985 – 2008)。製糖產業是一個龐大的生產體系,需要蔗作原料的供給、原料與成品在運輸上配合、適切的灌排水利設施,還有季節性的密集人力需求。本研究由這四個面向檢視糖業政策與南靖地區社會變遷的關聯,再輔以糖業公開的官方檔案與各種統治資料,說明

並印證戰後糖業政策對區域經濟所扮演的關鍵角色,及其後續發展的影響。

想知道嘉南大圳平面圖更多一定要看下面主題

嘉南大圳平面圖的網路口碑排行榜

-

#1.嘉南大圳地圖@ 鯤鯷工作室:: 隨意窩Xuite日誌

而濁水溪的河堤、北港溪口的海堤,也是嘉南大圳的工事之一。 嘉南平原若以嘉南大圳灌溉的區域( @ @ ccy1217. ... 嘉南農田水利會灌溉區域平面圖. ↓新化附近的嘉南大圳 ... 於 blog.xuite.net -

#2.國立海洋生物博物館-水田與溝渠生態環境

臺灣早期著名的水圳,包括台北盆地的瑠公圳、新竹地區的隆恩圳、彰化地區的八堡圳、嘉南地區的嘉南大圳、高雄地區的曹公圳等,再加上其他許多大大小小的灌溉渠道等, ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#3.嘉南大圳故事之一:曾文溪渡槽橋 - 打狗高雄|歷史與現在

圖1:嘉南大圳平面圖資料來源:吳明韞(1998) 《嘉南大圳建設工程簡介》。 「曾文溪渡槽橋」(照1、圖2)橋樑為鋼筋混凝土材質,由鹿島組(今鹿島 ... 於 takao.tw -

#4.探討水利設施、農地生產力與人口分布間之關聯性—以嘉南大圳 ...

中文關鍵詞:, 嘉南大圳、鄉村都市、人口分布、農地生產力、作物需水量. 英文關鍵詞:, Chia-Nan irrigation system、rural cities、population ... 於 etdquery.lib.ncku.edu.tw -

#5.用1932 年的嘉義地圖看「KANO」

英雄戰場天下嘉農觀看嘉農的時候,總會有些細節想弄清楚,例如北海道札幌隊投手錠者博美(青木健飾)下了嘉義駅車站,要在兩小時內完成嘉義市立公園野球 ... 於 blog.nutsfactory.net -

#6.新烏山嶺引水隧道工程

括大壩、溢洪道、送水工及進水. 口等。大壩為半水力淤填式土壩,. 壩頂標高66.66 公尺,壩高50.5 公. 圖2 曾文- 烏山頭水庫聯合運用及嘉南大圳供水平面圖 ... 於 www.pga.org.tw -

#7.歷史建築「八田與一宿舍群」 再利用因應計畫

物。烏山頭水庫及嘉南大圳造就嘉南帄原成為臺灣最大的米倉,八田 ... 與嘉南大圳、烏山頭水庫的特殊情感,將會成為歷史建築八田與一 ... 活動式木作坡道平面圖. 於 192.192.83.167 -

#8.Haram - 琉球大学学術リポジトリ

嘉南大圳平面圖. 11. 縮尺就十萬分之章. E国国出. 4. 北斗. 由早提防一. 購千滿. 洪洲. 大埔阳. 大埔尾波標。 中央音. 惠求層次線. 村內支線. 於 ir.lib.u-ryukyu.ac.jp -

#9.File:Map of Kanan Irrigation System.jpg - Wikimedia Commons

中文:詳見圖說等。 Date, October 1933. Source, http://www.twmemory.org/wp-content/uploads/2017/05/嘉南大圳平面圖.jpg. Author, 嘉南大圳組合等 ... 於 commons.wikimedia.org -

#10.八田與一、外代樹結婚100週年

他的計劃就是今天台灣的嘉南大圳,這是一個以烏山頭水庫為起點的輻射狀水利灌溉系統。 1920年9月,這個當時亞洲最大的灌溉土木工程正式動工。為了確認大壩施工法之可行性, ... 於 www.artist-magazine.com -

#11.臺灣灌溉史 - 第 v 頁 - Google 圖書結果

... 日治時期嘉南大圳平面圖 40 圖6-1 農田水利組織發展演進 44 圖6-2 農田水利會分布圖 51 圖6-3 農田水利會之組織系統圖 55 表目錄表4-1 平地、山坡地及高山林地面積 ... 於 books.google.com.tw -

#12.山海圳國家綠道 - 台灣山林悠遊網

路線沿著嘉南大圳行走,自小水圳接南幹線至引水道,經過曾文溪、渡仔頭與官田溪三大渡槽橋,續接烏山頭水庫與東西口引水道,最後是西元1973 年完工全臺最大的曾文水庫。 於 recreation.forest.gov.tw -

#13.古地圖海報/ 1934年嘉南大圳平面圖(A3) - 台灣e店

NT$110. 古地圖海報/ 1934年嘉南大圳平面圖(A3). 商品規格. 該商品上架日期2016年07月14日. 加入購物車 評論. 購買該商品的客戶也購買了 ... 於 www.taiouan.com.tw -

#14.一場動搖日本國本的暴動讓台灣嘉南大圳誕生了

里奇偉。這次拍賣的就是八田與一贈送羅伯幾項禮物:掛在羅伯家中的「嘉南大圳施工絹畫」、全球唯一的漢英對照嘉南大圳平面圖、首次被發現的銀製烏山頭引 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.嘉南大圳平面圖 - 南天書局

嘉南大圳 計畫原稱「官佃溪埤圳計畫」,原計畫由總督府土木局技師八田與一負責調查後提出,擬於官佃溪及龜重溪上游各自興建貯水池。之後總督府選定興建官佃溪貯水池為 ... 於 www.smcbook.com.tw -

#16.白佛言作文教室: Being教與學 - 第 291 頁 - Google 圖書結果

進去八田與一的紀念館,裡面有他們全家人的合照,八田與一穿的衣服,有投影片,旁邊還有文字解說,嘉南大圳灌溉區域平面圖。以前的量穀器,是用木頭做的。 於 books.google.com.tw -

#17.嘉南大圳嘉南大圳 - Szxpyl

嘉南大圳促進嘉南平原的農業發展,但卻因水源問題使得許多土地無法開墾,下列為各項工程。 嘉南大圳平面圖: 1: 二十萬分之一: 昭和8年(1933)10月: j01: 嘉南農田水利會 ... 於 www.jerseyshoreins.co -

#18.台江國家公園機關入口網站-中文網

台江國家公園境內擁有魚塭、廢棄鹽田、泥灘地、河口沙洲等多樣的濕地環境,鹽水溪下游及嘉南大圳除位處國家級濕地:鹽水溪口濕地,更緊鄰臺灣唯二的國際級濕地之一:四 ... 於 www.tjnp.gov.tw -

#19.嘉南大圳

嘉南大圳 嘉南大圳 由總督府工程師八田與一設計, 工程包括當時東南亞第一大的烏山頭水庫。 大正九年(1920年)9月興工, 至昭和五年(1930年)4月完工。 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#20.「嘉南水利會灌溉制度」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

J00, 嘉南大圳平面圖, 1 ... ,2020年7月28日— 農田水利會將於10月改制,嘉南農田水利會承諾將保留掌水工制度, ... 水利會工作站調度用水,防汛期則負責開關水門,也要 ... 於 1applehealth.com -

#21.推動烏山頭水利系統登錄世界文化遺產 - 台灣基督長老教會

嘉南大圳平面圖 (1930) :紅色為給水圳,藍色為排水圳。 嘉南大圳. 台灣基督長老教會總會www.pct.org.tw, powered by ICPCT. 台灣基督長老教會總會資訊中心建置維護. 於 www.pct.org.tw -

#22.設計繪製圖之流程

了解空間特性再依屋主的需求及空間大小做平面格局的配置。” 【平面配置圖】. 平面圖、立面圖,可說是裝修工程中相當重要的「語言 ... 於 story035206611.wordpress.com -

#23.南台灣小旅行- 八田與一紀念館@ KC - 夜空に眠る

嘉南大圳 灌溉區域平面圖1918年開始計劃,1920年開始動工,1930年完工的嘉南大圳,當時全台灣第一、日本第一、亞洲第一的水利設施。感謝[嘉南大圳之父- ... 於 kcckathy.pixnet.net -

#24.嘉南大圳灌溉地給水區分圖{圖集名}(173993)

圖幅大小(cm):40x55 比例尺:40000 色彩:彩色;手著註記:標示輪作時間與區域(崙背,新化,虎尾,土庫,海口,元長,四湖,飛沙(兩張),北港,新港,口湖,東石,鹿草,朴子,布袋, ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#25.【散步水圳邊8】再走嘉南大圳南幹線官田2(15.7ys)

七年前,開始和小學三年級的女兒散步嘉南大圳,因為小學社會課開始提起了八田與一,那 ... 嘉南大圳平面圖(嘉南大圳組合事務所所繪,1933),Link! 於 zoyo.tw -

#26.台灣的生命線--嘉南大圳 - 笨港口-【樹苓湖記事】

嘉南大圳平面圖 ,繪圖時間在1933年(昭和8年)之前。圖中的綿密水圳,可供15萬甲土地的灌溉,至今依然是台灣的生命線;圖中紅線所示為給水路,藍線為 ... 於 favorlang.blogspot.com -

#27.桃園大圳

桃園大圳,原稱八塊厝中壢附近埤圳,為台灣日治時期重要水利工程之一,由總督府日籍韓裔的技師張令紀設計, ... 桃園大圳工事平面圖,可見12條支線串連埤塘. 於 www.wikiwand.com -

#28.戴忠仁大發現!翻轉台灣農業史重要文物首現拍市 - 快點TV

嘉南大圳 在1930年5月中旬正式啟用,目前嘉南水利會存有一份無日期紀錄的平面圖,另一份中央研究院的典藏品,則標示為1933年,而戴忠仁發現的這張拍賣 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#29.嘉南大圳海寮分線水利暨相關設施 - Google Maps

開啟全螢幕模式以查看更多. 嘉南大圳海寮分線水利暨相關設施. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 瀏覽次數:1,771 次. 於 maps.google.com -

#30.臺南四百年古地圖集附導讀指引Historical Atlas Of ... - 聚珍臺灣

VI.7.9 嘉南大圳平面圖. VI.7.10 新營鹽水水道、麻豆佳里水道圖. VI.7.11 臺南、新化水道圖. VI.7.12 臺南市水道市街配管圖. VI.8.1 臺灣地質鑛產地圖,南部局部. 於 www.gjtaiwan.com -

#31.烏山頭水庫及嘉南大圳 - 臺灣世界遺產潛力點

烏山頭水庫及嘉南大圳 ... 潛力點範圍:嘉南平原是臺灣最大的平原,面積25萬公頃,北起虎尾溪,南至鹽水溪,長約130公里,寬約35公里。烏山頭水庫堰堤長1,273公尺, ... 於 twh.boch.gov.tw -

#32.Presentation: 嘉南大圳平面圖(1933)

This map does not have a presentation. Esri, CGIAR, USGS | Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS |. Zoom to. +Zoom In. −Zoom Out. 於 www.arcgis.com -

#33.嘉南農田水利會(嘉南大圳)灌溉區域圖

編號, 圖名, 圖幅數, 比例尺, 出版日期. J00, 嘉南大圳平面圖, 1, 二十萬分之一, 昭和8年(1933)10月. J01, 嘉南農田水利會灌溉區域平面圖 ... 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#34.台灣地圖- Google 搜尋

嘉南大圳- 维基百科,自由的百科全书. www.jcdu.cn ... 嘉南大圳幹線(單車紀錄) @ 我的青春小鳥是隻老烏鴉:: 隨意窩Xuite日誌. blog.xuite.net ... 嘉南大圳平面圖. 於 www.fcczp.com -

#35.嘉南大圳- 维基百科,自由的百科全书

嘉南大 圳 ( ㄗㄨㄣˋ ),原稱官佃溪埤圳,為台灣在1920年代最重要水利工程之一,由台灣總督府工程師八田與一設計。1917年(大正6年)八田技師向總督府提出「官佃溪埤 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.1931年嘉南大圳灌溉平面圖- 如是我聞- udn相簿

1931年嘉南大圳灌溉平面圖. 觀看原圖. 2012/07/13 20:08. 瀏覽119. 迴響0. 推薦0. 相片地圖. 檢視較大的地圖 · 推薦 分享 EXIF. 全站分類:社會人文|其他 ... 於 album.udn.com -

#37.〈二十萬分之一嘉南大圳灌溉區域平面圖〉 - 藏品資料

文物名稱. 〈二十萬分之一嘉南大圳灌溉區域平面圖〉 ; 登錄號. T2018.001.7818 ; 歷史分期. 1945-(二戰後) ; 材質. 紙質 ; 尺寸/重量. 長度(X軸):63.1 寬度(Y軸):41.3 高度(Z ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#38.5月8日,嘉南平原水利之父八田與一紀念日 - 鯨魚網站

謹以這張橫跨雲林、嘉義、臺南的「嘉南大圳平面圖」,追思這位率領臺日團隊在臺灣完成世界級偉大水利工程、對臺灣人一視同仁、翻轉嘉南平原百年命運的 ... 於 www.hi-on.org -

#39.臺南市後壁區土溝社區農村再生計畫

嘉南大圳 由土溝地景劃過,在地貌上最直接影響就是那一道明顯 ... 「集村」是很廣泛的名詞,從平面圖上看,六個小聚落中頂土溝. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#40.所幸年輕的八田與一沒有「隨便看看」,才有了如今的嘉南大圳

Photo Credit: 方寸文創提供 桃園大圳平面圖。桃園大圳是藉由12條支線串連埤塘所形成的水利系統,與嘉南大圳採取在上游闢建大型儲水池(烏山頭水庫) ... 於 www.thenewslens.com -

#41.殖民科技- 嘉南大圳平面圖@ cseating的相簿

嘉南大圳平面圖. 嘉南大圳平面圖. x0. 於 cseating.pixnet.net -

#42.【海嶠人物萬象】八田與一研討會餘波 - 人間福報

銀質的嘉南大圳出水口模型的竣工紀念物。圖/中華文物保護協會提供 完成於一九三○年的「手繪嘉南大圳平面圖」。圖/中華文物保護協會提供 六位日人 ... 於 www.merit-times.com -

#43.沃野千里話嘉南 - 水利署電子報

2.臺灣水圳文化網, https://goo.gl/dCVgef。 嘉南大圳平面圖. 相關圖片. 於 epaper.wra.gov.tw -

#44.【圳流百年】已逐漸遠離土地的當代人,如何重新親近大圳?

1933 年嘉南大圳組合平面圖。 圍繞著大圳的戰國時代:土地轉型與資源調配. 二十世紀中期,臺灣正式從農業社會轉型 ... 於 storystudio.tw -

#45.技術官僚的典範:八田與一 陳鴻圖 - 人社東華

八田與一,這位被尊稱為「嘉南大圳之父」的日本人,1910年,甫從東京帝國工科大學土木工學科畢業,即選擇臺灣作為生命事業的起點,渡海來臺擔任臺灣總督府的土木部技 ... 於 journal.ndhu.edu.tw -

#46.地面水水權及臨時用水登記申請書(含範例說明 ... - 南區水資源局

申請登記平面圖 ... 註2:輸水損失率,各水利會灌區部分請參考後附「水利會各圳路渠道損失水量表」;非水 ... 35% 雲林林內圳. 61.5% 嘉南大腳腿支線. 於 www.wrasb.gov.tw -

#47.嘉南大圳平面圖 - 商業貼文懶人包

嘉南大圳 水利委員會灌溉區域圖_1959. 中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心. 嘉南農田水利會灌溉區域平面圖_1978.缺少字詞: gl= | 必須包含以下字 ... 於 businesstagtw.com -

#48.水利規劃試驗文物數位典藏網- 水利規劃試驗所

河川整理區域圖, 民國9年(大正9年),1920. 太巴六九溪治水計畫平面圖, 民國25年(昭和11年),1936 ... 嘉南大圳灌溉地給水區分圖, 民國19年5月(昭和5年),1930. 於 museum.wrap.gov.tw -

#50.嘉南大圳灌溉地給水區分圖 - 中華民國地圖學會

嘉南大圳 水利組合(今嘉南農田水利會)1930年所繪製的「嘉南大圳灌溉地給水區分圖:官田」,圖面右邊詳細說明耕作順序及輪灌方式,耕作順序為甘蔗->綠肥->水稻->蕃薯、小麥 ... 於 www.ccartoa.org.tw -

#51.嘉南大圳與八田與一作者: 郭建廷。明道高中。高三1 班指導老師

暗渠、防潮堤防、防潮自動排水門等(註二),其工程之浩大,歷時十年才完成。 圖五:龍骨車引水工具. 圖六:嘉南大圳平面圖(民國19 年). (翻拍自八田技師紀念室). 於 www.shs.edu.tw -

#52.Image details - Alamy

Download this stock image: 中文: 詳見圖說等。; October 1933; http://www.twmemory.org/wp-content/uploads/2017/05/嘉南大圳平面圖.jpg; 嘉南大圳組合等; ... 於 www.alamy.com -

#53.國家圖書館-館藏政府出版品選輯--臺灣省水利局工作報告

十)代辦埔里地方灌溉能高大圳工程初步規劃. 頁12-13. 關廟水庫工程計劃平面圖 ... 附表(二)民國五十一年度續辦嘉南大圳灌溉渠道內面工工程成果一覽表. 頁67-68. 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#54.南台灣小旅行- 八田與一紀念館 - KC-愛旅行

嘉南大圳 灌溉區域平面圖 1918年開始計劃,1920年開始動工,1930年完工的嘉南大圳,當時全台灣第一、日本第一、亞洲第一的水利設施。 感謝[嘉南大圳之 ... 於 kcckathy.blogspot.com -

#55.圳萌水圳教育聯盟on Instagram: “嘉南大圳平面圖古地圖#圳萌 ...

0 Likes, 0 Comments - 圳萌水圳教育聯盟(@tsuitsun.tw) on Instagram: “嘉南大圳平面圖古地圖#圳萌#烏山頭水庫暨#嘉南大圳#再造歷史現場中長程計畫# ... 於 www.instagram.com -

#56.嘉南大圳之父- 八田与一[最新] - 豆丁网

烏山嶺隧道直徑8.5公尺,長4公里嘉南大圳平面圖(1930) 頭水庫所提供的水無法一次灌溉全部15萬公頃的農田,為了讓全部農民都有水可用,因此設計出獨特的三年輪灌制度(即 ... 於 m.docin.com -

#57.陳婉真說故事》 水利專家談解決水荒之道 - 優傳媒

嘉南農田水利會灌溉區域平面圖。 ... 個「水利小組合」歸併後形成的公法人團體,無論是嘉南大圳或是後來台灣省政府主導興建的曾文水庫,都是雲嘉南 ... 於 umedia.world -

#58.嘉南大圳的美麗與哀愁

嘉南大圳 的美麗與哀愁. 2020 年2 月9 日 By 網站管理員 · 105學年度106學年度108學年度. Prev 1 of 1 Next. 嘉南大圳的美麗與哀愁第一段. 嘉南大圳的美麗與哀愁第二段 ... 於 tsui-tsun.tw -

#59.嘉義市宣信國民小學- 校歌

學校平面圖. ::: 宣信的校歌是由劉元孝先生作詞、作曲。歌詞內容是說:. 嘉義市位於阿里山山下,有嘉南大圳灌溉,先知先賢典範常存. 本校位於嘉義市的東方,屹立其間, ... 於 school.cy.edu.tw -

#60.台灣博覽會

嘉南大圳平面圖 (圖/嘉南大圳新設事業概要,1930) 於 www.facebook.com -

#61.嘉南大圳 - 台灣回憶探險團

5月8日,是嘉南平原水利之父八田與一紀念日。 謹以這張橫跨雲林、嘉義、臺南的「嘉南大圳平面圖」,追思這位率領臺. 於 www.twmemory.org -

#62.嘉南大圳組合〈新營郡洪厝區小水路平面圖〉 - 國家文化記憶庫

此件為〈新營郡洪厝區小水路平面圖〉(其貳),圖面番號為小土北第259 ... 此圖之輪作番號大致與〈嘉南大圳灌溉地給水區分圖─新營〉中之洪厝區域符合。 於 memory.culture.tw -

#63.本處簡介 - 行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處

民國十年四月改稱為「公共埤圳嘉南大圳組合」。 民國十六年六月完成濁幹線灌溉排水系統,民國十九年五月完成烏山頭水庫及其灌溉排水系統, ... 於 www.iacna.nat.gov.tw -

#64.嘉南大圳與臺灣農業百年變遷

1920年開工,竣工於1930年的嘉南. 大圳,是日治時期臺灣、日本和東亞最. 大的水利工程。關於嘉南大圳的評價,. 因立場不同,以致從動工至今仍看法紛. 於 www.ntl.edu.tw -

#65.官田國小

台南官田國小騎單車10公里走讀嘉南大圳. 另類畢業典禮!台南官田國小騎單車10 公里走讀嘉南大圳. 【自由時報】真的是小「黃」瓜! 官田國小畢業生培育新品種「官甜1號 ... 於 www.gtes.tn.edu.tw -

#66.嘉南大圳新設事業概要 - 国立国会図書館サーチ

タイトル:, 嘉南大圳新設事業概要. 出版地:, [台南]. 出版社:, 公共埤圳嘉南大圳組合. 出版年月日等:, 1930.3 ... 目次:, 二、嘉南大圳平面圖/ (0261.jp2). 於 iss.ndl.go.jp -

#67.嘉南大圳灌溉區域平面圖 - | 開放博物館

嘉南大圳 水利委員會灌溉區域圖_1959. 中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心. 嘉南農田水利會灌溉區域平面圖_1978. 於 openmuseum.tw -

#68.[前人遊記].1929年《臺灣遊記》:臺南風光.嘉南大圳(德富 ...

作者在臺南期間,遊覽了當地風景名勝及參觀產業,也造訪了嘉南大圳烏山頭事務所, 由工程技師八田與一向他簡報嘉南大圳的作業概況,並實地參觀了烏山 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#69.既設水庫機能提升一以烏山頭水庫為例

資料來源:嘉南大圳竣工圖及黎明公司整理。 圖3 高山大塘標準制面版. | 砂石土搬運車 ... 圖5 溢洪道平面圖 ... 圈7東口進水口平面圖. (五)西口堰. 於 www.hydraulic.org.tw -

#70.2013.11.17嘉南大圳與八田技師.pdf

八田與一技師開發嘉南大圳,該農業建設奠定台灣經濟的礎石。 ➢嘉南大圳範圍為嘉南平原。 ➢涵蓋雲林縣、嘉義縣市,台南市平地。 ... 圖三嘉南水利會灌溉區域平面圖 ... 於 hattayoichi.org.tw -

#71.嘉南大圳平面圖(1930) - 觀點種子網

嘉南大圳平面圖 (1930) :紅色為給水圳,藍色為排水圳。 烏山頭水利系統登錄世界遺產推動聯盟--logo, 烏山頭水利系統登錄世界遺產推動聯盟. (停止活動). 聯絡: 傳真: 於 seed.agron.ntu.edu.tw -

#72.世界第三的水庫, 也並非他設計的圳道 - 姜朝鳳宗族

嘉南平原水利之父-八田與一逝世79周年嘉南大圳是1920年代臺灣代表性的水利工程, ... 其中有全世界唯一漢字和英文雙語版合一的嘉南大圳平面圖,比台灣官方和學術單位 ... 於 nicecasio.pixnet.net