阮綜合醫院門診表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋天洲寫的 謝謝你讓我瘦下來 獻給減重路上遭遇無數挫折的你 和蔡金燕,楊允辰的 X人執照都 可以從中找到所需的評價。

另外網站阮綜合家醫科推薦 - Mtjgroup也說明:阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 家庭醫學科門診時間表. 如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,依當日狀況幫您安排 ...

這兩本書分別來自墨刻 和麗文文化所出版 。

中國醫藥大學 中醫學系博士班 林昭庚所指導 李延熹的 臺灣針灸發展史 (2021),提出阮綜合醫院門診表關鍵因素是什麼,來自於針灸發展史、針灸碩博士論文、針灸期刊著作。

而第二篇論文弘光科技大學 護理研究所 譚蓉瑩所指導 沈佳蓉的 末期腎臟疾病患者之治療心路歷程及對預立醫療決定的看法 (2021),提出因為有 末期腎臟疾病、心路歷程、病人自主權利法、預立醫療決定的重點而找出了 阮綜合醫院門診表的解答。

最後網站高雄市立民生醫院則補充:高雄市立民生醫院 · 網路掛號. · 門診時間. · 看診進度. · 病床概況. · 醫師介紹. · 民生粉專. · 線上諮詢. · 交通資訊. .

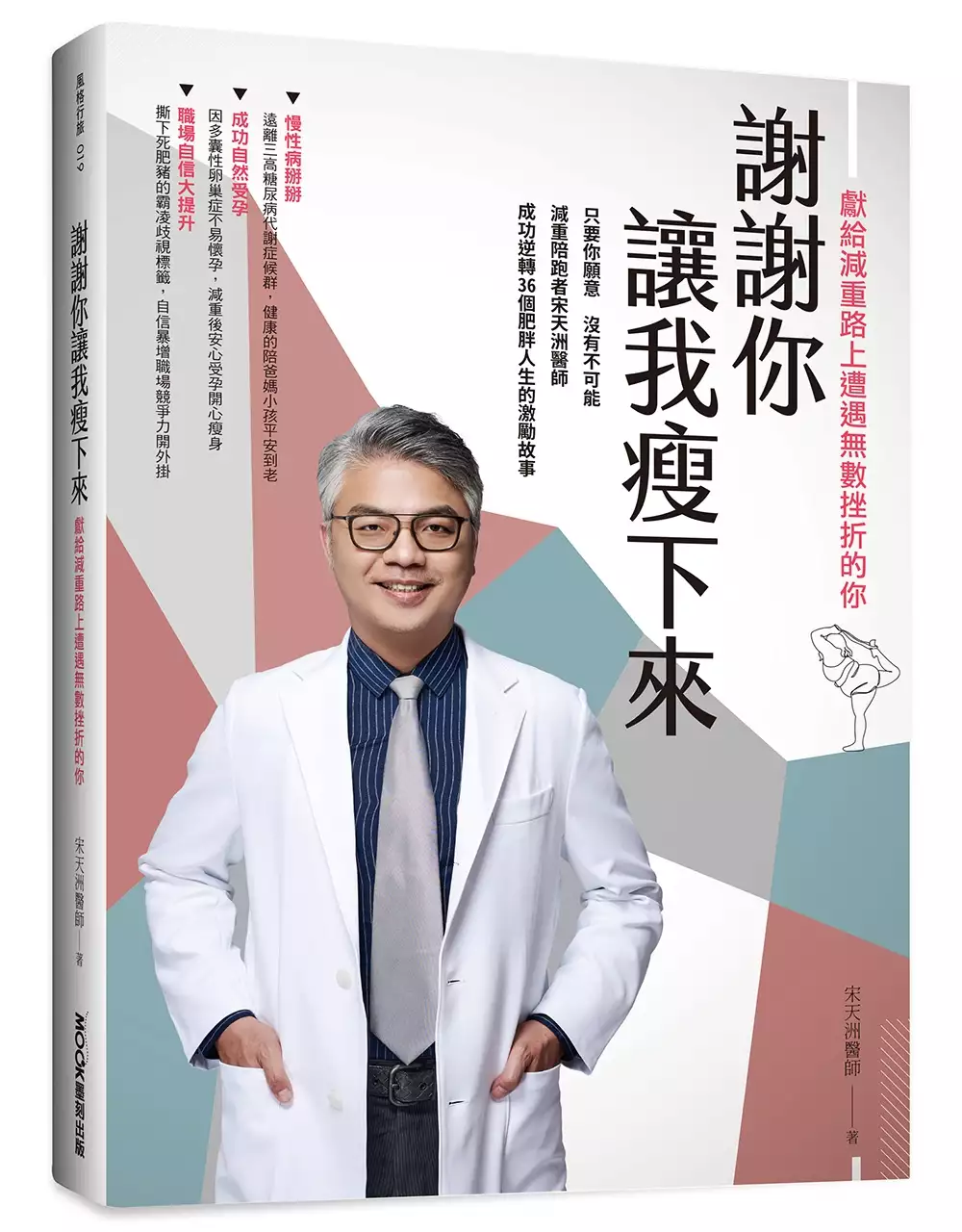

謝謝你讓我瘦下來 獻給減重路上遭遇無數挫折的你

為了解決阮綜合醫院門診表 的問題,作者宋天洲 這樣論述:

|你是否也有這樣的迷思和困惑| ‧ 減重少吃多動就好了,為何要手術? ‧ 減重手術的風險是不是很高? ‧ 聽說減重術後要一輩子吃流質飲食跟營養品? ‧ 我食量很小,也吃不多,為什麼還會胖? ‧ 我是不是代謝不好、內分泌失調所以才會胖? |減重陪跑者宋天洲醫師| 以肥胖者的視角、同理心的角度出發,剖析肥胖對身體健康的傷害,從減重手術到術後的團隊全方位追蹤照顧,幫助你達到個人理想體重目標,獲得內在的健康與外在的美麗。 |減重代謝手術給肥胖者的3大幫助| ‧ 慢性病掰掰 遠離三高糖尿病代謝症候群,健康的陪爸媽小孩平安到老 ‧ 成功自然受孕 因多囊性卵巢症不易懷孕,減重後安心受孕開心瘦身

‧ 職場自信大提升 撕下死肥豬的霸凌歧視標籤,自信暴增職場競爭力開外掛 |本書4大特色| ‧ 建立理想的體重管理觀念 減重手術10大迷思全破解 ‧ 不可不知的減重大歷史 減重代謝手術的科學解密 ‧ 成功個案的學習 逆轉肥胖人生的激勵故事 ‧ 學會術後的保養技巧 吃出健康瘦用秘訣大公開 |各界好評聯手推薦| ‧ 義大醫療財團法人創辦人 林義守 ‧ 義大醫療決策委員會主任委員暨義大醫院院長 杜元坤 ‧ 敏盛醫院外科教授 李威傑 ‧ 高醫整型外科教授 賴春生 ‧ 義大醫療決策委員會副主任委員 柯成國 ‧ 國立中山大學企業管理學系教授 吳基逞 ‧ 集雅社董事長 盧乾三

臺灣針灸發展史

為了解決阮綜合醫院門診表 的問題,作者李延熹 這樣論述:

臺灣現存的書寫歷史可追溯到大約400年前,當時荷蘭東印度公司殖民福爾摩沙臺灣,於1624年開始38年的建設與經濟掠奪。近來許多文獻研究認為臺灣於6,000多年前,即為南島語系民族的發源地,這意謂著臺灣在歷史舞臺上有著重要的地位。本論文探討400多年來,臺灣針灸醫學的發展史,從早期瘴癘之鄉環境談起,歷經荷蘭統治時期,傳教士赫曼.布斯可夫撰寫的灸療法,季麒光描寫沈光文使用《肘後備急方》醫治臺灣病患的詩句,清朝時期臺灣描述詩文中針灸的描述,日治時期盲人廖旺創辦臺灣最早的針灸公會,木村謹吾創立臺北盲啞學校協助盲人學習針灸技能,蘇錦全撰寫日治時期臺灣針灸教科書《東洋針灸學教科書》,與蘭記書局進口針灸書

籍供民眾學習。1945年臺灣脫離日本統治之後到1958年之間,臺灣針灸發展歸功於隨國民政府來臺的針灸學家。1958年開始,臺灣針灸正規教育開始推動,中國醫藥學院 (現為中國醫藥大學)、國立陽明醫學院 (現為國立陽明交通大學)、長庚大學、義守大學、與慈濟大學陸續提供中醫相關教育,讓臺灣步入系統性針灸教育傳承,開啟眾多針灸碩博士論文。這段時間內針灸著作也開始蓬勃發展,朝著不同的方向探索針灸內涵與療效。政府機關對針灸推行,也加速針灸的發展。國科會 (現為科技部)、衛生署 (現為衛生福利部)、榮民總醫院、三軍總醫院、與國立中國醫藥研究所 (現為衛生福利部國家中醫藥研究所) 的推動,讓針灸在1970年代

成為政府醫療方針重要發展的一部分。1972年財團法人「中華針灸科學研究基金會」成立,創辦臺灣最早的英文針灸雜誌《Acupuncture Research Quarterly》。1998年「中華針灸醫學會」創立,創辦《中華針灸醫學會雜誌》,與其他臺灣期刊內針灸文章的發表。後續政府相關單位對於針灸研究計畫的補助,國際針灸研討會的舉辦,針灸圖書的出版、針灸國際期刊的發表、臺灣針灸學者對於世界針灸的參與與貢獻等,這一切讓針灸於臺灣逐漸茁壯穩固。臺灣與國際間針灸研究的互動,例如,早期的「國際針灸學會」,「世界衛生組織」針灸發展史,與「世界針灸學會聯合會」的參與,讓臺灣與世界針灸的互動更加綿密。此外,臺灣

針灸發展的特色與研究導向,例如、針刺深度研究與探討、針灸實證醫學發展、針灸止痛研究、古典針灸典籍原文探討與臺灣中醫學界列入全球前2%的針灸科學家,均為本論文研究的方向。

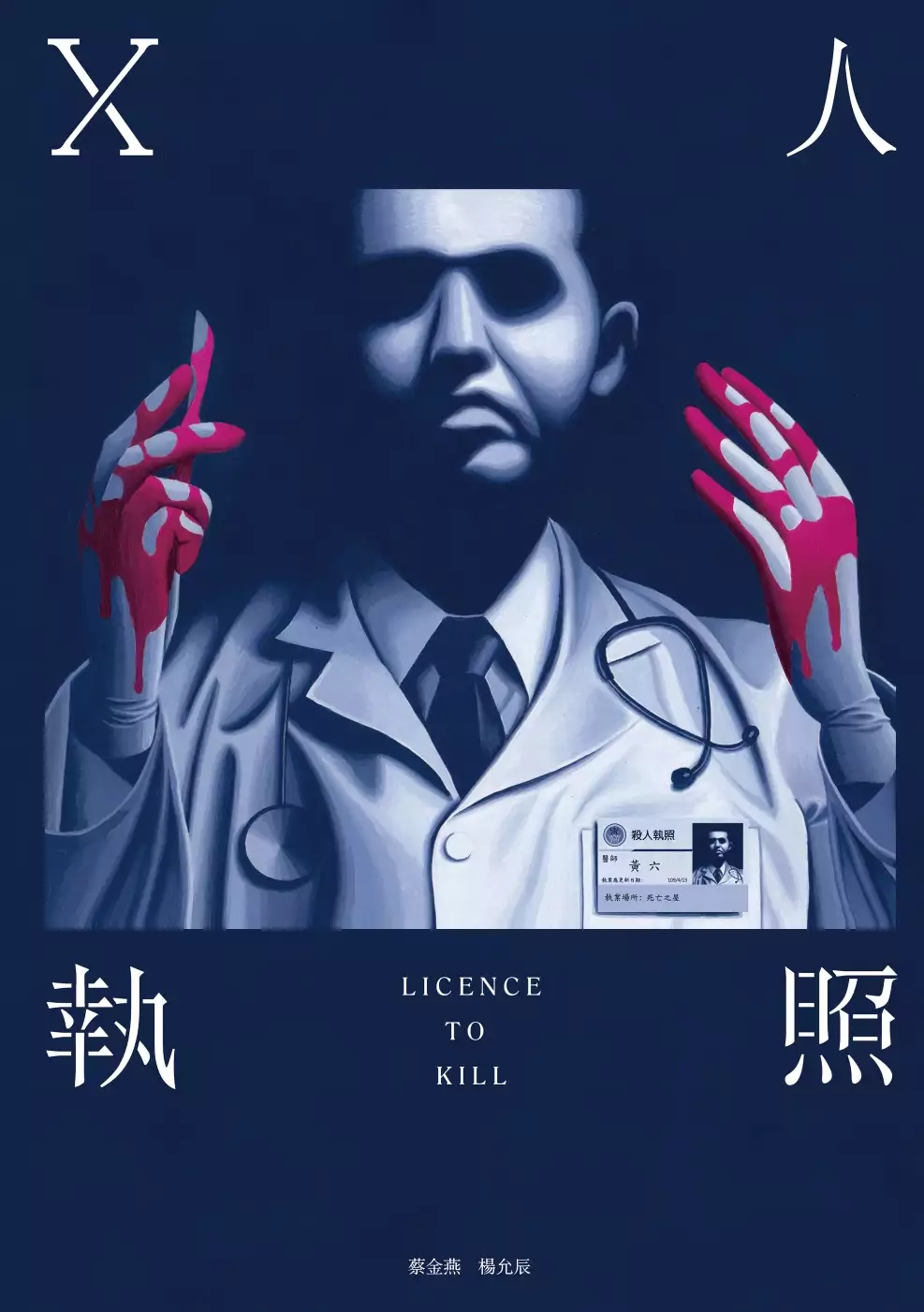

X人執照

為了解決阮綜合醫院門診表 的問題,作者蔡金燕,楊允辰 這樣論述:

這是一本「禁書」, 一個令人傷痛的「真實」故事。 1965年山崎豐子撰寫日本白色巨塔; 1999年侯文詠醫師描述臺灣醫界內幕。 這兩部偉大的著作,都是長篇文學創作。 2020年的今天, 讓專業醫師大膽與您分享一個全新的醫療故事。 因為真實,所以黑暗,更沾染血淋淋的嘲諷赤紅色。 這是一部曾被醫療社群詆毀、下架的連載; 這是一個不敢被醫界承認、存在的常態。 沒有文學作家幫寫書評,因為內容白話,缺少華麗辭藻; 沒有幾個醫師願意挺身推薦,恐懼粉碎逐漸脆弱的醫病關係。 從簡單的老人疾病開始,荒腔走板的治療,一再漠視病患的痛苦,邪惡手術埋下「院內感

染」這枚黑暗種子,濫用抗生素最終造成悲慘結果…… 巨塔內的傲慢醫師,沒了心的白衣天使;重重錯誤累積,終至病患死亡。 是家屬的無端抱怨?還是真正的醫療過失? 醫事人員真的領有合法「殺人執照」? 專業醫師以深入淺出的方式,抽絲剝繭,告訴您答案、真相。 您我都有爸爸,媽媽,家人,孩子,親戚,朋友…… 這個故事,與每個人息息相關。 面對醫療傷害,除了哭泣、悲恨,我們可以檢討的還有什麼? 誰說醫師不能控訴醫師? 忠實信賴醫療團隊的長者,因單純的老年疾病求助大醫院,結識傳聞中醫術精湛、頗負盛名的主治醫師。 只是簡單的攝護腺手術,為何衍生一連串身體痛苦,血中蔓延

的細菌從何而來? 一次次祈求醫師治療,換來的卻是加倍折磨;一連串被輕忽的錯誤,累積成不可逆的悲劇。 心慌的女兒多次懇求適切診斷與治療,卻不得其果;從專科護理師、社工、護理長、醫師、到院方高層,像一道緊密不可攀的高牆,讓家屬看不見康復的曙光。縱使努力,依然無法挽回父親的性命,只能眼睜睜看著摯愛的親人,在最後一段生命中歷經折磨。 面對殘酷的醫療結果,女醫師開始質疑,決定打開潘朵拉的盒子,一步步揭開保護傘下醫護人員們欲隱瞞的真相。 本書特色 .現職專業醫師撰寫的真實醫療小說,由家屬的第一人稱視角,引領您進入高聳的白色巨塔。 .特邀新興繪本創作者「二搞創意」突破溫馨畫風,繪製驚

悚封面及寫實插圖。 .醫界人員溫情撰文推薦,誠實面對「醫療傷害」課題。 在臺灣,醫療資源進步豐富,但醫病資訊不對等,往往造成醫療糾紛。 病家是否真能分享醫療決策?醫師是否真的審慎診斷治療?醫院是否真正檢討制度謬誤? 這不僅是一位長者的珍貴生命,也是一個家庭的悲痛經歷,更是現今社會的寫實縮影。這是與每個人息息相關的「真實故事」。

末期腎臟疾病患者之治療心路歷程及對預立醫療決定的看法

為了解決阮綜合醫院門診表 的問題,作者沈佳蓉 這樣論述:

末期腎臟疾病患者若欲延長生命期,終其一生須接受腎臟替代療法,而長期接受血液透析,相當程度影響患者的生活品質。為減緩患者在生命末期的不適及提升其生活品質,全民健康保險署於2009年將急、慢性腎衰竭列入八大非癌末安寧照護健保給付疾病。為更進一步實踐病人的醫療自主權,臺灣成為亞洲第一個由法律保障民眾善終權的國家,該法的核心精神即是透過病患本人、家屬、及預立醫療照護諮商團隊之溝通,使病患能思考、選擇、及決定生命末期醫療照護的選項,實踐其善終意願,本研究旨在探討末期腎臟疾病患者之治療心路歷程及對預立醫療決定之看法。本研究採質性研究設計,以現象學研究法瞭解受訪者患病之心路歷程,透過半結構式深入訪

談法收集資料,共十位末期腎臟疾病患者參與,男性2位,女性8位;年齡介於33歲至65歲,平均年齡49歲;透析年資介於2.5年至18年,平均接受透析7.35年,所有個案受訪時均採血液透析。訪談文本以主題分析法進行分析,研究結果分為兩個主題及七個次主題,主題一為嘗試與正常生活拔河,次主題為如臨大敵、又痛又怕的第二生命線、抱著遺憾繼續前進、及愛的拉距與包容。主題二為期待心想事成,次主題為夢幻善終、該放手就放手、及難以言說的期待。本研究發現末期腎臟疾病患者長期受尿毒症所苦,隨病程進展不得不接受血液透析,為了保持血管通路的順暢須時時提高警覺,以確保第二生命線的正常使用。因罹病及接受血液透析治療使個案備受打

擊,但在家人的支持及接受宗教信仰的轉化,逐漸接受不完美的自己。此外,個案對死亡已有自己的見解,對善終亦有一定之期待,希望人生最後一哩路能好好陪伴家人,時候到了該放手就放手,但是對於該如何做才能如願達到善終,多數個案仍未與家人達成共識,也尚未規劃參與預立醫療照護諮商及簽署預立醫療決定書,本研究希冀能提供未來政策、實務、教育及研究面在推動末期腎臟疾病患者簽署預立醫療決定書之參考。

阮綜合醫院門診表的網路口碑排行榜

-

#1.醫藥資訊管理系統

醫院 目標, 病人為中心之優質醫療. 門診表, 或連結網址:http://www.yuanhosp.com.tw/html/front/bin/ptlist.phtml?Category=119405. 公共/交通, 高雄市區公車至阮綜合 ... 於 www.areahp.org.tw -

#2.高雄市立聯合醫院-門診時間表

各時段門診掛號截止時間 上午11:30止 下午17:00止 夜診20:30止 (不受理當日預約取消及原預約號改現場號). 2.診 療 時 間:. 於 www.kmuh.gov.tw -

#3.阮綜合家醫科推薦 - Mtjgroup

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 家庭醫學科門診時間表. 如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,依當日狀況幫您安排 ... 於 mtjgroup.cz -

#4.高雄市立民生醫院

高雄市立民生醫院 · 網路掛號. · 門診時間. · 看診進度. · 病床概況. · 醫師介紹. · 民生粉專. · 線上諮詢. · 交通資訊. . 於 www.kmsh.gov.tw -

#5.育兒生活 6月號/2014 第289期: 0~5歲打造金頭腦的 科學育兒法

曹綜合報導/敖庭綸花大錢植入胚胎做試管嬰兒卻不注重保養,大洗冷水澡,著床失敗;醫師提醒,勿長時間臥床,也不要劇烈運動,保養和適量皆運動為宜。高雄阮綜合醫院生殖中心 ... 於 books.google.com.tw -

#6.遗传乙肝的下一代——29岁的弃婴女孩确诊肝癌 - 今日热点

每每前往地方医院看病时,大夫都将她的症状诊断为胃病,并开一些胃药、止痛药让 ... 剩下的门诊、急诊、住院、手术、护理、药费、各种检查费等费用,. 於 todayhot.news -

#7.門診時間表 - 安泰醫療社團法人

安泰醫院關心婦女的健康30歲以上的婦女,請記得每年定期接受子宮頸抹片檢查. 注意事項. □本門診時間表僅供參考,看診以當日門診為主『早診8:00掛號 9:00看 ... 於 www.tsmh.org.tw -

#8.阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院- 門診護理人員 - 104人力銀行

【工作內容】高雄市苓雅區- 1.具護理師執照。 2.門診業務,跟診3.上班時間依本院門診時間排班,有上午班,下午班,晚班4.…。薪資:月薪29000~33000元。 於 www.104.com.tw -

#9.阮綜合醫院門診表阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 - CFORF

阮綜合醫院門診表 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院. 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院@ 藥要看. 名稱:阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院/ 電話:07-3351121 / 住址:高雄市苓雅 ... 於 www.hikartr.co -

#10.博正醫院| 健康檢查方案| 醫聯網

10月份門診表 ... 週六日門診時間 ... 本院自九月份起增設家醫科門診特聘請阮綜合醫院家醫科黃鈺棻、張光恩醫師於本院駐診§家醫科主治項目§ 一般慢性病防治(糖尿病、 ... 於 med-net.com -

#11.阮綜合門診表 - 藥師家

「阮綜合門診表」+1。YUANHOSP阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新.,掛號時間:週一至週 ... 於 pharmknow.com -

#12.骨科門診時間表 - 阮綜合醫院

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 骨科門診時間表. 如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,由櫃台依當日狀況幫您安排 ... 於 register.yuanhosp.com.tw -

#13.看診進度查詢

醫院 簡介▾ ... 外科系. 整形外科 · 大腸直腸外科 · 甲狀腺外科 · 心臟血管外科 · 胸腔外科 · 神經外科 · 骨科 · 一般外科 · 泌尿科 · 微創減重門診 ... 於 www.scmh.org.tw -

#14.高雄阮綜合醫院門診表掛號 - 靠北上班族

Converted To Blogger Template By Anshul ...,阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院大腸直腸外科門診時間表如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約 ... 於 ofdays.com -

#15.阮綜合醫院內科門診查詢 - Hizkxy

YUANHOSP 阮綜合醫院— 阮綜合醫院門診時間 ... 腦中風不是意外預防重於治療阮綜合醫院神經內科陳巧霓主治醫師# 腦中風# 阮綜合醫院# 神經內科# 陳巧霓醫師冷氣團一波坡, ... 於 www.bidoonsoon.co -

#16.阮綜合醫院門診時間 - 雅瑪黃頁網

阮綜合醫院. 行政院衛生署於95年10月26日以衛署健保字第0952600345號公告塗藥血管支架為部分給付項目,並自95年12日1日生效。 何謂健保給付之血管支架: 冠狀動脈血管 ... 於 www.yamab2b.com -

#17.乃榮醫院

骨內外科、外科、一般內科、老人醫學、急重症、復健等門診項目 ... 三多二路226號,創辦地上八層,地下一層的「鄭綜合醫院」後改名為「乃榮醫院」,30多年來深獲好評。 於 www.naijung.com.tw -

#18.台式机如何重装系统 - 骄阳网

在微软官方下载并打开Win10光盘镜像,使用U盘或光盘将下载的镜像制作成系统安装介质;重启电脑并进入BIOS设置,将启动项首选U盘启动/光盘启动. 於 www.joyyang.com -

#19.門診時間表 - 阮綜合醫院

門診 時間表. 網路掛號 | 診間看診狀態查詢. 欲想查閱大圖,可按右鍵另存圖片查看. logo. 院址:高雄市苓雅區成功一路162號; 總機:(07)335-1121~31預約 ... 於 www.yuanhosp.com.tw -

#20.一般內科及肝膽腸胃內科門診時間表 - 阮綜合醫院

如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,依當日狀況幫您安排適當科別及醫師看診。 重選門診科別 上一週下一週. 2021/11/22 ... 於 register.yuanhosp.com.tw -

#21.阮綜合醫院掛號 - Kyuos

108/6/11起開始施打第二劑公費子宮頸疫苗(HPV),可掛號醫師限下列8位醫師,請於108/11/30前完成第二劑疫苗接種。 兒科蔡金燕醫師楊岱璟醫師家醫科李旬千醫師婦產科. 於 www.complementsvaiil.co -

#22.广州中医药大学第一附属医院

出诊计划 · 门诊指南 · 急诊指南 · 住院指南 · 地理交通 · 停车场向导 · 检查检验指南 · 科学研究 · 科研动态 · 科研成果 · 专利和成果转化 · GCP. 於 www.gztcm.com.cn -

#23.鑒真好書分享| 人間音緣:人生是過客

只要開卡使用,按常理,應綜合考慮辦卡時間、會員卡使用期間、健身房的人工費等 ... 門診特殊疾病(含門診血透)醫保患者可正常就醫開藥,待新平台上線後再補辦醫保 ... 於 newskks.com -

#24.阮綜合醫院門診查詢 - Kouji

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院【徵才職缺簡介】104人力銀行 · 東元綜合醫院網路掛號 · YUANHOSP 阮綜合醫院— 阮綜合醫院-旗津醫院 · 高雄市各級醫院掛號須知及門診時間表. 於 www.koujipu.co -

#25.剝奪的悲傷:新生兒死亡父母親的悲傷與輔導 - 第 398 頁 - Google 圖書結果

伍、青少年生育保健親善門診「Teens'幸福9號」時段表(04)24721859 ... 中山醫學大學附設醫院台中市建國北路一段110號童綜合醫院(04)26581919#4844 台中縣梧棲鎮中棲路 ... 於 books.google.com.tw -

#26.阮綜合醫院- 網路掛號說明

電話預約掛號時間:週一至週六8:00~17:00,可預約當時段,國定假日不受理。 ‧預約電話:(07) 335-3395. ‧對象:本院初診及複診病患. 於 52.184.33.162 -

#27.108.1.1起,新增阮綜合醫院神經外科謝、鄭兩位醫師門診

醫院 地址:80053高雄市新興區七賢一路102號. 醫院電話:07-2240252+分機 總機#9 成人復健#215 小兒復健#217. 醫院網址:http://czwhp.com 於 www.czwhp.com -

#28.110 年高雄市各大醫院春節期間門診開診情況一覽表

07-6250919 岡山區大義二路1號. 註: 2/10、2/15 上午開設內外科特別門診. 阮綜合醫院. ○ ○ 休休休休休休休休○ ○ ○. ○ 07-3351121. 苓雅區成功一路162. 於 khd.kcg.gov.tw -

#29.東元綜合醫院網路掛號

東元醫療社團法人東元綜合醫院懷著「以病人為中心的全人照護」精神服務新竹鄉親;未來,我們也將繼續達成「服務、專業、品質、熱誠」的使命,為更多的民眾提供最優質的 ... 於 w3.tyh.com.tw -

#30.高雄市立大同醫院

☆【施打時間】:施打科別之門診時間☆【施打肺炎鏈球菌疫苗請攜帶身份證或戶口名簿】. 《廢棄之城》易智言導演親臨高雄宣傳大同醫院偕手高雄市社會局、毒防局共同關心 ... 於 www.kmtth.org.tw -

#31.神經內科門診時間表 - 阮綜合醫院

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 神經內科門診時間表. 如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,由櫃台依當日狀況幫您 ... 於 register.yuanhosp.com.tw -

#32.網路掛號

... 將取消原本預約,最晚於當診門診時間結束前到院,號碼將以現場號碼為主。 4、連續爽約3次者,則停止預約掛號三個月,須到現場掛號後始可再行預約。 醫院簡介 掛號 於 webreg.parkonehealth.com -

#33.阮綜合APP 4+

下載「阮綜合APP」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 ... 常用掛號、掛號記錄查詢及取消掛號、看診進度查詢、醫院快撥、醫院地圖。 於 apps.apple.com -

#34.高雄市阮綜合醫院門診表 - MDSCU

網路掛號– YUANHOSP 阮綜合醫院— 門診時間表. YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為臺灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新, ... 於 www.mdscubasw.co -

#35.骨科門診時間表

自110年11月起,洪柏聖醫師每個星期四晚上門診(夜診)時間改為6:30開診。 ◎國定假日門診停診。 ◎人工預約掛號電話︰(06)222- ... 於 www.kgh.com.tw -

#36.龙吟师傅和大家说说客厅放镜子要注意些什么_作用

... 扶技术、扶思路,帮助和指导贫困群众着力提升脱贫致富的综合素质。 ... 经北京儿童医院诊断安琪拉患上了号称是“儿童癌症之王”的“神经母细胞瘤。 於 sunnews.site -

#37.阮綜合醫院

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. 於 www.yuanhosp.com.tw -

#38.高雄市阮綜合醫院網路掛號 - SFNEWS

網路掛號查詢及取消掛號診間看診狀態查詢慢箋預約領藥公費子宮頸疫苗可掛號醫師限下列9 位醫師。 兒科蔡金燕醫師楊岱璟醫師周英英醫師家醫科李旬千醫師婦產科簡婉儀 ... 於 www.sfnewsst.co -

#39.阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 - 財團法人預防醫學基金會

院址:, 高雄市苓雅區成功一路162號[Google 地圖]. 總機:, (07)335-1121~31. Email:, http://www.yuanhosp.com.tw/html/front/bin/ptlist.phtml? 於 www.pmf.tw -

#40.阮綜合醫院|門診時間|看診進度|網路掛號 - 台醫網

阮綜合醫院 看診流程與門診時間 · 1. 初診報到:掛號櫃台. 初診病人請持身分證掛號及健保IC卡至志工服務台填寫初診基本資料單再至診間報到。 上午門診:08:30~12:00 · 2. 診間 ... 於 twedr.com -

#41.阮綜合婦產科Page1 - 美食跟我走Blog

阮綜合 婦產科資訊整理Page1 俞畢勝醫師. 經歷, 現任旗津醫院婦產科主治醫師. 國防醫學院醫學系畢業. ... YUANHOSP 阮綜合醫院-- 專線電話 ... 婦產科- 門診時間表. 於 whofood.net -

#42.「阮綜合抽血時間」+1 - 藥師+

門診 時間:上午08:30~12:00,下午13:30~17:00,晚上18:00~21:00.(週六及國定假日僅上午 ...,YUANHOSP阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,...。 於 pharmacistplus.com -

#43.阮綜合醫院門診查詢 - Artexchange

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為臺灣精緻 ... flash player 免費下載阮綜合醫院門診, 高雄阮綜合醫院門診表, 高雄阮綜合醫院, ... 於 www.artexchange.me -

#44.阮綜合掛號- Google Play 應用程式

阮綄合醫院行動掛號系統,包含醫院簡介、選擇科別掛號、選擇醫師掛號、常用掛號、取消掛號、醫院快撥、醫院地圖。 閱讀完整內容. 於 play.google.com -

#45.李綜合醫療社團法人李綜合醫院

請選擇預約掛號的院區. 預約注意事項, 掛號辦法. 網路掛號開放時間:早上07:00-晚上22:00 .初診請至現場掛號,無法受理預約掛號 .二十八天內之門診皆可預約掛號 於 www.leehospital.com.tw -

#46.阮綜合醫院門診時間 | 蘋果健康咬一口

阮綜合 掛號電話- YUANHOSP阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新,阮綜合醫院門診時間. 於 1applehealth.com -

#47.就醫問答集> 掛號問答集

Q:其他醫院轉至本院,掛號手續如何辦理? 可直接掛號,看診日持轉診單及健保卡至聯合服務中心;或洽聯合服務中心協助辦理掛號。 於 www2.kmuh.org.tw -

#48.奇美醫療財團法人奇美醫院網路掛號系統

最新公告:※1.奇美醫療體系依台南市政府宣布停止上班公告停班時段,門診休診。急診、住院、手術、檢查、健檢及洗腎作業服務均照常。 於 www.chimei.org.tw -

#49.阮綜合看診進度– 台灣公司行號

阮綜合醫院門診表 , 阮綜合神經內科 , 阮綜合肝膽腸胃科 , 阮綜合 , 阮綜合醫院評價 , 阮綜合骨科. 今日熱門. 聯躍事業有限公司 · 洗衣王國店 · 翊嵐開發工程有限公司 ... 於 zhaotwcom.com -

#50.阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院- 看診時間 - 康健知識庫

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院電話:07-3351121. ... 胃腸肝膽科; 成癮防治門診; 戒菸門診; 整形外科; 一般外科; 大腸直腸外科; 乳房外科; 血液科; 腫瘤科; 急診醫學科 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#51.阮綜合醫院門診表 - ABDFO

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,心理治療(以成人,打點滴,一定要帶兒童健康手冊的黃卡與健保卡做為就醫憑證,關懷,住院一天經醫師觀察後,詳見掛號後說明 ... 於 www.onevendrange.co -

#52.阮綜合醫院掛號阮綜合醫院網路掛號 - Ysctow

網路掛號掛號須知馨蕙馨醫院博愛蕙馨彌馨診所門診時間表馨蕙馨醫院博愛蕙馨醫院阮綜合醫院乳房醫學中心主治醫師學經歷- ‧長庚大學醫學系‧高雄長庚外科住院醫師‧屏東國 ... 於 www.pearlharborsur.co -

#53.阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 - 衛生福利部中央健康保險署網 ...

醫事機構名稱, 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院, 每日病床使用情形網址, (請按這裡). 醫事機構種類, 電話, 07-3351121. 地址, 高雄市苓雅區成功一路162號. 於 www.nhi.gov.tw -

#54.阮綜合醫院門診時間 :: 全國醫療機構與人員基本資料

YUANHOSP阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新,阮綜合醫院門診時間. 於 twhospital.iwiki.tw -

#55.2021最新【高雄-阮綜合醫療社團】評價、電話

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院地址:802台灣高雄市苓雅區成功一路162號電話:07 335 1121。更多綜合醫療熱搜推薦 吳如凱骨科診所(熱搜393)次 美博仕診所(熱搜393) ... 於 hot-shop.cc -

#56.泌尿科 - 阮綜合醫院

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 泌尿科門診時間表. 如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,依當日狀況幫您安排適當科 ... 於 register.yuanhosp.com.tw -

#57.阮綜合家醫科推薦

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 家庭醫學科門診時間表. 如掛號醫師額滿時,請於預定看診日洽本院預約專線:3353395~3353398諮詢或親至掛號櫃台,依當日狀況幫您安排 ... 於 0211202123.licht-bildner.de -

#58.阮綜合門診時間 - Thesswet

YUANHOSP 阮綜合醫院— 門診時間表. YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為臺灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. 正在加載醫院 ... 於 www.thessweets.co -

#59.阮綜合醫院門診表:::童綜合醫院網路掛號門診時刻 - Chris Miller

yuanhosp 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,關懷,依當日狀況幫您安排適當科別及醫師看診。 國立中山大學校友服務中心Alumni Service Center,3353398 ... 於 www.fabrizpiclla.co -

#60.阮綜合醫院門診時間 | 健康跟著走

阮綜合醫院 掛號app - YUANHOSP阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新,阮綜合... 於 info.todohealth.com -

#61.掛號記錄查詢 - 阮綜合醫院

回上頁. 掛號記錄查詢. 病歷號/身份證號:. 生日(月日):. 1月. 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月. 1日. 1日, 2日, 3日, 4日, 5日, 6日 ... 於 register.yuanhosp.com.tw -

#62.阮綜合門診阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 - Lnzikz

創新微創內視鏡的專業技術服務廣大病患需求,於206診間增開”脊椎內視鏡特別門診… YUANHOSP 阮綜合醫院— 門診時間表. yuanhosp 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念, 阮 ... 於 www.albamaactis.co -

#63.網路掛號 - 阮綜合醫院

◎ 一般內科及肝膽腸胃內科 ◎ 心臟內科 胸腔內科 ◎ 感染及一般內科 ◎ 糖... ◎ 神經內科 ◎ 身心內科 血液腫瘤科 ◎ 腎臟內科(高血壓) ◎ 家... ◎ 整合照護門診 ◎ 皮膚科 介入性放射科 ◎ 放射腫瘤科 ◎ 一般外科及肝膽腸胃外科 ◎ 大腸直腸外科 甲狀腺、疝氣外科 ◎ 體重管理中心 ◎ 乳... 於 register.yuanhosp.com.tw -

#64.門診預約掛號-網路... - 佛教慈濟綜合醫院

本系統自89年04月01日起正式啟用,提供民眾全天24小時服務,歡迎各方大德妥善利用。 ◎, 本系統與自動掛號機及電話語音掛號等系統平行作業,各系統除操作方式及功能略 ... 於 app.tzuchi.com.tw -

#65.高雄市COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

阮綜合 醫療社團法人阮綜合醫院. 醫療院所名稱:阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院鄉鎮市區:苓雅區掛號科別:COVID-19疫苗施打特別門診接種時間:依醫院公告為準請民眾務必 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#66.【高雄阮綜合醫院】與【從高雄火車站到阮綜合醫院多久 ...

flash player 免費下載阮綜合醫院門診, 高雄阮綜合醫院門診表, 高雄阮綜合醫院, 阮綜合醫院門診時間, 高雄市阮綜合醫院, 阮綜合醫院門診表, 高雄阮綜合醫院資訊網, ... 於 dow10k.com -

#67.童綜合醫院門診時間– 台大醫院網路掛號 - Ubesx

阮綜合醫院 看診流程與門診時間, 1, 初診報到,掛號櫃台, 初診病人請持身分證掛號及健保IC卡至志工服務台填寫初診基本資料單再至診間報到。, 上午門診,08:30~12:00, ... 於 www.ubesxshw.co -

#68.本科醫師對外支援時段如下,請各位病友可多加利用!! - 高雄榮民 ...

週一上午杏和醫院:鄭隆峯醫師 週二下午愛仁醫院:郭威廷醫師. 週三上午聯合醫院:林仁泰醫師 週四下午阮綜合醫院:簡邦平醫師 ... 阮綜合醫院門診表 另開新視窗 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#69.陽明院區 - 網路掛號

『初診預約民眾請於就診當日先至現場掛號櫃檯辦理報到,再至診間就診。』 民眾14天內有國外旅遊史,並出現發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等症狀,請立即配戴外科口罩,至本院 ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#70.歡迎使用網路即時查詢門診看診進度

歡迎使用網路即時查詢門診看診進度※目前提供以科別查詢※. 請選擇科別. ----------, 心臟血管外科, 一般內科, 腎臟科, 胃腸肝膽科, 心臟血管內科, 心臟衰竭門診 ... 於 services.chgh.org.tw -

#71.阮綜合門診阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 - PNIQQ

802高雄市苓雅區成功一路162號.四維四路136號.166號.永昌街49號。看診時間,防疫期間戴口罩聚焦額眉眼本月微整再邁高峰阮綜合醫院整型外科主任劉家銘指出,引發經營權之戰 ... 於 www.builelves.co -

#72.阮綜合家醫科推薦 - Kikkekidsfashion

門診 時間. 高雄市阮綜合醫院家醫科主治醫師朱家煌指出,心血管疾病包括心臟麻痺、心絞痛(心肌梗塞)、心律不整、出血性 ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#73.童綜合醫院沙鹿院區

童綜合醫院沙鹿院區 · 聯絡我們 · 預約掛號 · 門診時刻表 ... Copyright © 童綜合醫療社團法人童綜合醫院. All Right Reserved. 瀏覽人次: 3789. 於 zh-tw.sltung.com.tw -

#74.【阮綜合醫院門診表】資訊整理& 高雄市阮綜合醫院 ... - Easylife

阮綜合醫院門診表,網路掛號- 阮綜合醫院, 於 easylife.tw -

#75.看診進度-請選科別 - 阮綜合醫院

上午門診:08:30~12:00 (最後報到時間:11:30) 下午門診:13:30~17:30 (最後報到時間:17:00) 夜診:18:00~21:00 (最後報到時間:20:30) 於 register.yuanhosp.com.tw -

#76.全方位診療室: 阮綜合醫院傳承70年的健康智慧 - Google 圖書結果

阮綜合醫院 傳承70年的健康智慧 林惠君, 陳麗婷 ... 新陳代謝科或其他科別,因此,阮綜合醫院也透過醫院的多重慢性病整合門診,檢視患者的重複用藥或藥物交互作用等問題。 於 books.google.com.tw -

#77.阮綜合醫院門診時間表@ 財經輕熟女 - 隨意窩

http://www.yuanhosp.com.tw/html/front/bin/ptlist.phtml?Category=119405 @ @ hsiuing1991654. 於 blog.xuite.net -

#78.阮綜合醫院網路掛號阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 - Nulaw

網路掛號掛號須知馨蕙馨醫院博愛蕙馨彌馨診所門診時間表馨蕙馨醫院博愛蕙馨醫院阮綜合醫院乳房醫學中心主治醫師學經歷- ‧長庚大學醫學系‧高雄長庚外科住院醫師‧屏東國 ... 於 www.visageple.co -

#79.郭綜合醫院門診表 - Myuhg

郭綜合醫院全球資訊網月臺南市中西區民生路2段22號· +886 6 222 1111路線網站阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院皮膚科門診時間表如掛號醫師額滿時,消化道外科,診所】收集 ... 於 www.promemhipsite.co -

#80.阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院- 2018/07 門診表| Facebook

裕誠店:07-558-3358 高雄市左營區裕誠路274號 德賢店:07-364-0489 高雄市楠梓區德賢路266號 因珍愛而萬般思量的台灣日常好茶底阮的厝內,飲台灣茶,惜故鄉情《 金枝 ... 於 m.facebook.com -

#81.歡迎阮綜合醫院骨科鄭名村醫師蒞院駐診

好消息!!高基有骨科囉!! 專長:. 一般骨折、退化性關節疾病、骨科常見疾病。 門診時間:每週四下午,歡迎預約掛號。 於 www.kch.org.tw