金管會檢查局局長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張娟芬寫的 無彩青春 可以從中找到所需的評價。

另外網站金管會三大局長同列黑名單 - 苦勞網也說明:... 除金管會銀行局長曾國烈請調非主管職自請處分外,第二波處分名單將包括證期局、檢查局二位局長,及常務副主委張秀蓮,都將有輕重不等處分。

東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 林楊富的 兩岸銀行業合規管理法制之研究 (2015),提出金管會檢查局局長關鍵因素是什麼,來自於合規、合規管理、商業銀行合規風險管理、法令遵循、法令遵循制度。

而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 劉連煜所指導 林士和的 論我國公開發行公司內部控制法制之研究 (2014),提出因為有 內部控制、內部稽核、內部控制制度聲明書、審計委員會、法令遵循、COSO委員會的重點而找出了 金管會檢查局局長的解答。

最後網站新聞直擊金檢局長母喪公祭濫權金融鐵娘子爆假公濟私 - 壹週刊則補充:經歷:證期會科長、稽核室主任、第六組、第四組、第三組組長、專任委員、副主委;證期局副局長;金管會銀行局副局長 現職:金管會檢查局局長

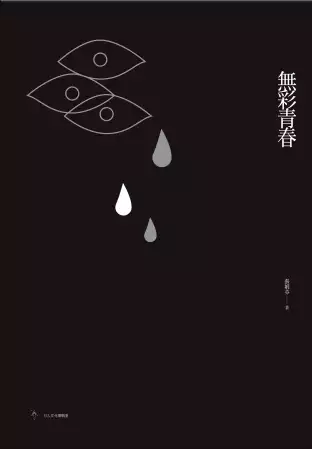

無彩青春

為了解決金管會檢查局局長 的問題,作者張娟芬 這樣論述:

矛盾反覆的嫌犯自白、從未出現過的凶器……真相,是這起案子的第三個死者。在真相之後,是賞罰問題,但要在司法裡面找到正義,怎麼會這麼難? 又經過八年的努力與煎熬,蘇建和、劉秉郎、莊林勳於二○一二年八月三十一日獲判無罪,全案定讞。最終判決採用李昌鈺博士的現場重建,認為汐止血案現場狹窄,不可能容納四個人同時行兇;全案應是一個兇手、一把兇刀所造成,與蘇建和等三人無關。 與作者張娟芬討論的時候,我們同時想到了法律最矛盾之處:法律只是社會最低限度的保障,但人們總是冀望法律明辨是非善惡。一邊質疑司法的不公,同時卻又深深地依賴法律為我們說清楚誰對誰錯。而夾在這種期望與失望之間的我們,最終會為這樣的落

差感到疲倦。究竟我們該將法律擺在什麼樣的位置?這個社會會有包青天嗎?或者,我們需要重新去釐定法律在我們心目中的地位? 蘇建和案是張娟芬參與社會運動的轉折點,因為這個案子,她將視野放到了司法改革以及廢除死刑的訴求。二○○四年撰寫《無彩青春》時,張娟芬試圖從堆疊了十多年的卷宗裡,疏理出蘇案的面貌,並潛藏她對於司法制度漏洞的抗議。二○一三年《無彩青春》重新出版,我們則希望將問題拉大一些:可不可以透過蘇案,讓我們用更多元的角度來思考司法?思考死刑? 如果你對死刑還沒有想法,或者你明確支持或反對廢死,都希望可以花一點時間閱讀《無彩青春》。《無彩青春》存在的意義並非勸說人支持廢除死刑,而是告訴我們

三位極可能沒有犯下殺人罪的青少年在法庭迷途二十年的故事,這之間他們被判多次死刑,遇見許多人要替他們伸冤,在絕望與懷抱希望之間遊盪、喪失信念後復又得到救援,他們的故事透露出法律的漏洞、司法尚需改進的空間,以及最脆弱的人性。 這個故事裡的警察是否有錯?檢察官是否有錯?承認殺人的蘇建和等三人又有錯嗎?(甚或是有罪嗎?)答案在每人的心中自有定論。我們只是希望透過重現蘇案,能讓我們有更多的空間去思考:法律是什麼?法律及社會有何需要我們推動改進之處?如果讓我們重新思考死刑,我們可以怎麼想?死刑背後所代表的人權,甚或是社會對於人權的觀念,還有可以調整的空間嗎? 在新版序言裡,張娟芬寫到撰寫本書的初衷

:「我深受震動,覺得蘇案也應做如是觀:在不正義之中追問更深刻的問題。於是我決定寫《無彩青春》。」 這簡短的句子,正是《無彩青春》一書始終存在的原因:它不僅記錄台灣司法史上的轉捩點,更代表的一個多方面思考的可能。 作者簡介 張娟芬 台大社會系畢業,丹麥阿胡斯大學與德國漢堡大學聯合授與新聞學碩士。雖參與社會運動多年,但在蘇建和案之前,她對於死刑沒有支持亦無反對,深入蘇案後,張娟芬改變了關注司法的角度,重視人權議題,並在撰寫《殺戮的艱難》時決定支持廢死。 她的作品曾獲中國時報十大好書、聯合報年度選書、台灣文學獎。現專職寫作,並準備攻讀博士班,著有《姊妹戲牆》、《愛的自由式》、《無彩青春》

、《走進泥巴國》、《殺戮的艱難》等書。 新版序 少年Pi的奇幻漂流第一章 跳過他自己第二章 惡戰的序幕第三章 黑洞隨便說第四章 證據不說話第五章 我所言庭上不相信第六章 看破看不破第七章 蘇爸的消逝第八章 夢幻隊伍第九章 包青天與王迎先第十章 枯萎的記憶第十一章 自白的魔咒第十二章 隧道症候群第十三章 青春降靈會第十四章 如果、如果、如果第十五章 法醫沒聽懂第十六章 扮豬吃老虎第十七章 法官排行榜第十八章 唯一做錯的事第十九章 乾澀的淚眼第二十章 霧中風景第二十一章

深山水遠後記 附錄 蘇案大事記 新版序 少年Pi的奇幻漂流 就像甘藍菜被反覆加熱端上餐桌, 凡人在無盡的重複裡受盡了折磨。 --羅馬作家朱凡諾(Juvenal) 1 第一次被判死刑的時候,莊林勳十九歲。他說,「哪有可能!」那是年輕受冤的憤憤不平。 第一次被判無罪的時候,莊林勳三十一歲。他想:「哪有可能?」那是飽受折磨以後,微近中年的不敢相信。 從十九歲到三十一歲,莊林勳、蘇建和、劉秉郎坐了十二年牢。初解嚴的台灣,大家一方面認為沒有了戒嚴,社會會亂,所以要治亂世用重典;另一方面認為戒嚴已經過去了,不會再有冤假錯案了,所以作奸犯科被判死刑的,都應該殺。 他

們三人背負的罪名是殺人、強盜、強姦,正是大家認為該殺的那幾類。於是他們認真寫了遺書,清空牢房裡的東西,準備了「上路」的衣服。他們列名死囚名單長達五年,時時驚險,最後居然生還,簡直是少年Pi的奇幻漂流。 他們三人的共同履歷如下: 2 蘇案是很多人關心司法改革的起點,對我來說也是如此。一九九九年,顧玉珍在當台權會祕書長,為了喚起更多人對蘇案的注意與瞭解,辦了「作家探監」活動。回來以後,我寫了〈飛入尋常百姓家〉: 時差。九五年就三審定讞了的三名死刑犯,拖著金屬沉重的撞擊聲來到了九九年。去土城探監兩次,眼前是三條隨時可以被取消的人命,三個早已被宣告應該消逝的形體。槍聲都響過了,我聞到火藥擊

發的煙硝味,子彈劃過空氣嘶嘶飛行,慢動作。時間是借來的,卻不知道到底借到了多少。拿一把尺,循著子彈行進的方向往前畫虛線,單薄的胸膛跳動的心就在不遠處。虛線中的空白串起成為實線的時候,三個生命就將斷裂成為虛空。 那好像不是活著,而是暫時還沒死。那好像不是生命,而是類死亡,類鬼魂。搶在某種時差裡,我們會面,進行幽冥兩隔的交談。 當蒼白的面容與我相對,我很自然的去尋找他們與我的關連性。我們年齡相近,他們小我兩歲。被捕的時候才十八、九歲,如果沒有冤案的發生,我們不會相見,彼此的生命也不會因此感到缺憾可惜。如今我們還是在冤案的前提下相見了,無法忽視這個前提,卻很想忽視。第一次見面,我一點都不想問

案情,獄中八年,他們說過上千次吧,生命不該只剩下這個。只想若無其事說一點有的沒有的,運氣好的話,也許可以不動聲色的,悄悄收藏一枚微笑。 回來以後的幾天,看了台權會寄來的資料,覺得這真是個政治威權殘留下來的最後冤獄,經典的。營救行動卻盡其所能的匯聚了法界專業人士、社會運動者與「社會名流」,就一個社會事件的行銷而言,差不多也是經典了。台權會的朋友問一位參與營救的法界人士:「您覺得我們還有什麼可以做的?」「沒有!」很難反駁。縱然不想承認。 於是我每天傍晚爬到陽台上高高蹲踞,看著天色的變化直到夜晚正式來臨,山間有時靜默,有時呼嘯,我希望自己強壯,能夠平靜柔和,什麼都不計較。悲沉的心念有這樣的人

間美景安慰著,很夠了,很奢侈了。傍晚是一天中令我明確感到外在世界存在的時刻,天光遞移的韻律外於你我意志,外於人世紅塵,「和諧、美麗、敏感、優雅」。山間晶瑩的亮著燈火,那麼謙和節制,天色尚明時一燈如豆,夜色深重時也一燈如豆。很夠了,足以令我善良的微笑。 或許因為這樣,我開始想忘記他們。第二次探監,帶了一些怪里怪氣的書去給他們看,仍然感覺到自己很想忽視那迫在胸前的死亡,獄中八年了,判死刑四年了,這樣一個人會不會逐漸習慣自己鬼魂一般的存在?我幻想跳過一條河,直接來到他們獲得重生的日子,看見他們以清白之身成為社會新鮮人,我為那樣的他們挑選著書籍。當他們又拖著沉重的鐐銬走進會客室的時候,我假裝一切都

已完成,時差被消泯了,子彈被收回了,河被跳過了,我假裝天地靜好,大家身輕如燕,嘻皮笑臉。 一轉身走開,我就忘記了他們,只看見魂飛魄散的一隻鬼,曾經為社運寫過柔情蜜意的文字,也寫過劍拔弩張的文字,如今靜默無言,啞著。這是另外一重時差,我們失之交臂,沒有在彼此鬥志高昂武功高強之際並肩作戰,所以幽冥兩隔。他們三人其實以各自的方式懷抱著存活的信心,專注的營救自己,冤獄是人生中的歧出,不知道最後會通往哪裡,但旅程中哺餵著對生命的渴望。只有我在河的這一岸遠眺,看著夜幕低垂。 帶著期望幻想這就是最後一眼,以後三人冤情昭雪,世界遼闊起來,生命終於填進了那些原本就該有的,即使俗事多麼無味,情愁多麼無謂,

都好。我們終將痛快相忘,因為不必記得,也許素面相見。也許我們在路上擦撞路邊吵架,互相幹譙一番絕塵而去,心底暗暗奇怪這哪裡來的俗辣怎麼有點面熟咧。連那樣都好。所謂人生哪,不過是飛入尋常百姓家。在那裡,時間是自己的,不用借。 再審宣判的那天,我不敢面對現實。我上了公車,司機在聽廣播,講話的是當時的司改會執行長林靜萍。從她的隻字片語,我拼湊猜測著到底是判有罪還是判無罪,一個後知後覺的人,緊張著擔憂著那個已經宣布了的判決。晚上手握著遙控器,一台轉過一台,眼淚終於流下。 那陣子恰好讀了蘇曉康的《離魂歷劫自序》。他在六四之後流亡美國,全家經歷了嚴重車禍。回顧這一切,他自省:「我只有淺薄的公平索求,

不懂得不公平是更深刻的問題。」我深受震動,覺得蘇案也應做如是觀:在不正義之中追問更深刻的問題。於是我決定寫《無彩青春》。 3 《無彩青春》於二○○四年出版之後,蘇案的審判還繼續進行,直到二○一二年,終於無罪定讞。其間有幾件事情,值得在這裡更新補充。 蘇案最關鍵的證據,是刑事鑑識專家李昌鈺所做的現場重建。他的鑑定報告指出,現場牆面血液噴濺完整,可見行兇時沒有人站在旁邊。現場空間狹小,如果有四個人揮刀猛砍,一定會不小心砍傷彼此,因此推斷兇手應該只有一人。李昌鈺推斷可能的行兇動線,與王文孝「一人犯案」的初供,細節完全相符。 蘇案的第一份無罪判決(二○○三年)是一份妥協色彩濃厚的判決。對於

三人是否被刑求,判決說不能確定;到底幾個人犯案、幾把兇刀,也不確定。在一團迷霧之中,「罪疑唯輕」,從輕發落罷。就形式上來看,這份判決將死刑案件逆轉改判無罪,堪稱石破天驚。從內容上來看,它採取折衷策略,無助於釐清事實。所以我寫道:「人放出來了,但真相還在坐牢。」 蘇案的第二份無罪判決(二○一○年)有兩個突破。第一是認定蘇建和有被刑求。自白既是刑求所得,當然不具證據能力;這對於日後的冤獄賠償尤其重要。第二是採用李昌鈺的鑑定報告,認為應是一人犯案、一把兇刀。蘇案的第三份無罪判決(二○一二年)也持相同立場,並且更進一步地否定法醫研究所「四人犯案、四把兇刀」的鑑定報告,認為它沒有證據能力。 李昌

鈺的鑑定報告,用3D電腦動畫作成短片以後,相當程度的還原了現場。刑事鑑識的門外漢看了動畫也能夠身歷其境,體會到多人犯案之不可能。直到李昌鈺的鑑定報告,蘇建和、劉秉郎、莊林勳才真正重獲清白。 無罪定讞以後,蘇建和、劉秉郎、莊林勳向法院提起刑事補償的請求。四千一百七十日的冤枉,應當如何計價?依據《刑事補償法》,每日補償金額最高五千元,例如江國慶案就依五千元計算。結果高等法院裁定補償蘇建和等人每日一千二百元至一千三百元不等,理由是三人當年被羈押的時候學歷不高、收入不豐。 當年蘇建和、劉秉郎、莊林勳才十九歲,就被國家抓起來、關到牢裡去、安上一個莫須有的罪名,一關十幾年,當然無法繼續唸書與工作啊

!現在國家倒反過來說,你的青春不值這麼多錢。這就好像一個討厭鬼在超級市場裡,拆開一支冰棒就吃起來,店員要求他付帳,他卻說:「我只願意付半價,因為這枝冰棒已經被咬過了。」 蘇建和、劉秉郎、莊林勳的生命裡,確實留下齒痕。請問,冰棒是誰咬的? 4 蘇案關鍵性地影響了我對死刑的看法。以前只知道司法「應該」是社會正義的最後一道防線;直到蘇案,我才看見司法「實際」上不是這麼一回事。國家的刑罰,只要一不小心,就不是正義。 二十一年來,蘇建和案經歷了兩階段審理,所受待遇截然不同。第一階段是案發的一九九一年到一九九五年死刑定讞,依照當年的法庭實務,檢察官從不到庭,法官與檢察官角色模糊難辨,理應中立的

裁判者,往往情不自禁下場扮演追訴者的角色,予人「球員兼裁判」之譏。 第二階段是二○○○年開啟再審到二○一二年無罪定讞。這時候蘇案已經是各界矚目的指標性案件,享有司法的最高規格待遇。二○○三年刑事訴訟法大幅修正,更是一個分水嶺。蘇案再審以後,到庭執行公訴職務的檢察官均是一時之選。然而彈指之間,已經有兩位明星級的檢察官官司纏身。 李進誠在蘇案再審時擔任檢察官。他於二○○五年榮升金管會檢查局局長,隨即涉入喧騰一時的「股市禿鷹案」。二審法院認定,李進誠放出對勁永公司不利的消息給聯合報記者高年億,導致勁永股價大跌,李進誠的友人早已放空勁永公司股票,即趁此機會低價回補。李進誠於二○○八年依貪污治罪

條例被判九年六個月有期徒刑,全案尚在進行。 更一與更二審的公訴檢察官是陳玉珍。特偵組調查發現,陳玉珍檢察官以職務之便向電玩業者索賄兩千多萬,依違背職務收賄罪起訴。收押多時之後,陳玉珍一審時當庭認罪。案件還在進行中。 我常戲稱法庭旁聽是「無聊體驗營」。想像你正在看好萊塢電影的法庭戲,但是是毛片,一刀未剪,冗長、單調、焦點渙散。纏訟多年的案件大多呈現類似的樣貌:重複已經飽和,正義仍然稀薄。 只要有李進誠與陳玉珍在,法庭便稍減無聊,因為他們都頗擅長表演。否則的話,不難發現聽眾眼神呆滯空茫,視線凝結在蘇建和、劉秉郎和莊林勳的後腦勺。最長方形的頭是蘇建和,最正方形的頭是莊林勳,介於兩者之間、

比較圓的頭是劉秉郎。 每一次開庭都有類似的疲憊感:這個空間裡有的是不斷重複與互相算計,「正義」的追尋所剩無多。法庭是檢辯雙方法律技術的競技場。最神聖的正義殿堂也無法避免意義的凋零,弔詭的是我們卻非如此不可。 5 立法院旁邊的濟南長老教會,是蘇案救援的一個歷史地點。他們死刑定讞以後,有好幾年的時間,所有救濟途徑輪流碰壁,司法的糾錯機制完全失靈。救援團體決定每日定點繞行,地點就選定這個古樸美麗的紅磚小教堂。聽說有時候小貓兩三隻,淒風苦雨,靜走變成苦行。最後,蘇案如願再審,救援小隊走進台灣高等法院第一法庭,光榮結束二百一十五天的靜走。 約莫十年以後,蘇案又在濟南長老教會辦活動。小小的露天

廣場,溫暖的音樂與燈光,竟然來了一百多人。高中生穿著制服來,圍著蘇建和、劉秉郎、莊林勳;上了年紀的老先生坐在板凳上,不離不棄,直到最後。椰子樹高高撐起,在風裡搖曳,沙沙作響。我真希望當年那堅持靜走的兩三隻小貓能夠知道,現在隨便就叫來一百多人了。 救援團體帶著他們三人從最南到最北,最後剪成的短片再怎麼陽春也令我激動,那些路上隨便一句「你就是那個蘇建和喔?加油!」都多麼珍貴。忘記是哪一年,台北捷運初通車,蘇建和他們三個還在牢裡,最大願望是想坐捷運。於是我們帶著他們的人形立牌去坐捷運。我們在捷運上分發文宣,一位乘客接過以後,憤怒的退還:「我才不要拿,你們都替兇手講話!」 曾經,他們不在,他們

只是三個紙板。曾經,我們努力解釋,人家也不要聽。現在,蘇建和可以有模有樣的談法律了,有一回收到他的email,署名只簽個「蘇」,我乍看以為那是蘇友辰律師寫來的,細看才知是蘇建和。劉秉郎被問到如果沒有出境的限制要去哪裡玩,他說沒有想去哪裡,「我們三個都一樣,自從出來以後,我們都很想回家。即使只是幾天而已,我很快就覺得,好想回家喔。」莊林勳得努力才能把下垂的嘴角往上揚。救援團體的人說,這一趟從南到北好累,可是帶莊林勳走出來,他改變很多,單單這個部分就值得了。 我知道誰不在:盧正不在,江國慶不在,鄭性澤不在,邱和順不在,徐自強不在……只看蘇建和案,覺得他們三人倒楣到不行;再看別的冤案,會羨慕蘇建

和他們三個怎麼那麼幸運。 用過去的記憶比對著現在的進步。那或許就可以滋養自己,不再多問什麼而繼續頑鬥下去。做就是了,看有什麼把戲什麼招數都使出來,就是,頑鬥到底。 每一次重複都有嶄新的意義, 引領你向神靠近一步又一步。 --甘地 第十八章 唯一做錯的事別人是怎麼向你指控我的,我不清楚,但他們口才那麼好,簡直連我都快忘記我是誰了。──蘇格拉底九十一年十二月五日星期四,下午兩點半,蘇案的辯論庭。按照慣例,審判長逐一提示證據,並且問被告對這項證據有什麼意見。距離汐止血案的發生,已經十幾年了,蘇案卷宗汗牛充棟,所以提示證據得費好一番工夫。隔天早上繼續開庭,好不容易把所有證據都提示完畢,便

讓告訴代理人代表被害人家屬發言。林憲同律師首先指出,因為王文孝已經槍決,造成再審所能調查的證據有所殘缺。「除非有強烈到足以排除所有的不利證據或補強證據,否則就沒有無罪推定原則之適用。」接下來是楊思勤律師發言,出乎意料之外的,他說:「剛才林憲同律師的發言,對被害人家屬有利的部分我們贊同,但他剛剛說,本案是殘缺的再審,我不贊成。我們不樂意本案再審,但既然依法再審了,就不能說是殘缺的。」楊律師指出,蘇建和等三名被告曾經控告汐止分局警員瀆職,但警察獲得不起訴處分,可見他們的刑求抗辯並不成立。「我們認為這個案件經過四十七位法官的審判,最後終於再審,除非我們在再審程序發現很重要的證據,足以推翻十一年前的事

實,否則在十一年後,以發現一個小皮包就來推翻十一年前一個慘絕人寰的案件,我們不以為然。」石宜琳律師認為,蘇建和等人都曾自白犯罪,而王文忠與王文孝的供詞,是本案很重要的補強證據。何況鑑定報告認定有三把兇刀,也駁斥了辯方「一人犯案,一把兇刀」的主張。「儘管我們多麼不贊成『以牙還牙,以眼還眼』、『殺人償命』,但是這個案子兇手的狠毒,非常少見。請合議庭的各位法官不要被被告楚楚可憐的外表給蒙蔽了,也不要受到未參與審判的外界所影響,更不要被辯才無礙的各位辯護人說服。司法的最後一道防線,就仰賴各位法官來維繫了!」審判長宣布證據調查完畢,開始言詞辯論了。先由檢察官論告。整個審判過程裡,大部分的時候檢察官在法庭

上並不很積極發言,站起來跟辯方律師針鋒相對的,常常是告訴代理人。如今檢察官要開口說話了,令人格外期待。檢察官首先列舉本案的證據,包括:王文孝的指紋、警棍與小皮包、二十四元硬幣、菜刀,以及吳銘漢的兒子的證詞。檢察官反駁辯方所提出的刑求抗辯與不在場證明。他指出,王文孝並沒有說自己被刑求,所以他說蘇建和等三人是共犯的說詞應該可信;劉秉郎在檢察官偵訊的時候雖然翻供,但也沒有說被刑求。當年與蘇建和關在同一舍房的何先生與黃先生,對於蘇建和的傷勢說法不一,而在一審時曾經有一位游先生為蘇建和出庭作證,可是檢方調取士林看守所的紀錄,卻發現他從未與蘇建和同房。他也指出,蘇建和一直說他不知道崔紀鎮是檢察官,可是這次

再審當庭勘驗偵訊錄音帶,卻發現崔檢察官一開始就對他表明身份了,後來蘇建和也兩度喊他「檢察官」。

金管會檢查局局長進入發燒排行的影片

1. 誠美材料遭到掏空洗錢弊案,檢調已密切偵辦。由於該公司財報有問題,遭打入全額交割股,必須在4月29日前重新提出財報。此案牽涉許多投資人權益,我要求金管會及證交所應全面掌握此案,並應加強與投保中心的橫向聯繫,準備向不法犯罪份子求償,積極捍衛投資人權益。

2. 中國商人任國龍違法炒作股票,雖已遭金管會裁罰。但我今天詢問罰鍰繳納進度,發現任國龍迄今仍未繳納、持有股票也尚未出清。金管會應積極執法,保護台灣投資人權益。

3. 日前我揭露華映與中國華映科技簽署承諾書,保障中國企業收益10%,竟以不實財報欺瞞台灣投資大眾。沒想到,證交所竟然回覆我「此舉對股東權益無重大影響」,在我不斷追蹤下,金管會終於在調查報告認定華映隱匿重大訊息,移送檢調。證交所先前的說法,不僅形同被金管會打臉,更突顯其竟選擇包庇而棄守維護資本市場秩序的立場。這件事,證交所必須有人負責,絕不能輕易混過。

4. 2014年,金管會曾對眾多違法亂賣TRF的銀行作出禁售處分。但包括台北富邦、國泰世華,都在禁售處分期間繼續銷售TRF,根本沒把金管會當一回事。我詢問金管會是否掌握此情形,沒想到顧主委的回答,被自己的檢查局局長駁斥。我要求金管會提出完整說明,為何縱容銀行違法銷售亂搞。

附註:

⛔華映財報不實

2019-4-10 金管會認定華映隱匿承諾、違反證交法第20條

https://reurl.cc/9W7ad

2019-4-1 近百億承諾的揭露不實、證交所重罰20萬?

https://reurl.cc/Dx4EE

2019-3-27 財政委員會:保險公司窗飾財報 保戶權益誰來把關

https://reurl.cc/Z29vW

2019-3-20 財政委員會質詢:營業資訊虛偽隱匿、投資人權益如何保障?

https://reurl.cc/epLZQ

⛔中資炒作大同股票

2018-10-08 財政委員會:金管會承認如興財報不實、為何不裁罰?

https://reurl.cc/N2Qym

2018-5-23 財政委員會:金融懲處輕縱

https://goo.gl/gWzSqv

2018-3-22 財政委員會:中資炒作大同股票與幸福人壽求償

https://goo.gl/ky1nSQ

⛔不肖銀行販售TRF

2017-04-05 財政委員會:金管會查核不法鬆散、檢舉機制形同虛設?!

2017-01-12 「是金融商品、還是金融詐騙?」記者會

https://reurl.cc/R2qen

2016-10-27 財政委員會:金融監理的危機與契機

https://reurl.cc/Q2Reo

2016-3-7 財政委員會

https://reurl.cc/7E079

兩岸銀行業合規管理法制之研究

為了解決金管會檢查局局長 的問題,作者林楊富 這樣論述:

「合規」為中國大陸之用語,係英文“Compliance”之翻譯,在台灣則翻譯為「法令遵循」。銀行「合規」或「法令遵循」係指銀行之經營管理活動應合乎規範、遵守法規。「合規風險」或「法令遵循風險」,則指銀行之行為因違反規範而招致之風險,可能是遭受到法律制裁;也可能是在財務上蒙受損失;或者是因違規行為的發生而使銀行之聲譽受到嚴重衝擊。而「合規管理」即係在控制「合規風險」,避免合規風險之發生。實現銀行「合規目標」所進行之一種管理活動,促使其經營管理活動與其所應適用之法令規章一致,合乎各類法令規章之要求。根據台灣「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第6條規定,銀行業應建立「法令遵循制度」

。近年來,台灣金融監督管理委員會強調業者「守法、守紀律」,自2010年底起,陸續舉辦「銀行法令遵循相關法規之宣導及強化法令遵循制度之建議」、「如何提升銀行法令遵循功能」、「強化法令遵循主管之專業訓練及角色功能措施」等會議,研討法令遵循制度之落實與強化。2014月8月8日修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,強制要求銀行業必須設立專職且副總級的「法令遵循主管」,只要有新的業務新產品推出,要經過其簽審,而且應設立一隸屬於總經理之「法令遵循單位」,必須評估金融機構法規執行情況,若有違反法規個案,要提出檢討,並向董事會報告。一時之間「法令遵循」成為銀行業較受關注的議題。自2009年起

,兩岸簽署金融合作協議、MOU,2010年簽署ECFA,兩岸銀行業互動頻繁,截至2016年4月30日為止台灣銀行業在中國大陸已有25家分行,而中國大陸銀行業在台灣也有3家分行。2015年9月,台灣金融監督管理委員會與中國大陸銀行業監督管理委員會第五次合作會議,中國大陸銀行業監督管理委員會指出,台灣銀行業在中國大陸的分行,初期有法令遵循制度建立不周全的缺失。本論文乃就中國大陸《商業銀行合規風險管理指引》與台灣「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」等兩岸銀行業合規管理法制進行分析探討,希冀可以作為台灣銀行業進入「中國大陸」及中國大陸銀行業佈局「台灣」市場,建制相關制度之參考文件。兩岸銀

行業合規管理法制之核心,在於指派「總機構法令遵循主管(合規負責人)」與設立「法令遵循單位(合規管理部門)」以及法令遵循(合規管理)工作之內涵。本論文第二章主要就巴塞爾銀行監理委員會針對銀行合規管理與合規管理部門建置之指導文件進行說明;第三章及第四章則分析兩岸銀行業合規管理法制理論及實務運作情形,而第五章乃就兩岸銀行業合規管理法制與國際接軌之情形、兩岸銀行業合規管理法制之特色、優點或不足之處進行比較。最後,本論文就兩岸銀行業合規管理法制之修法方向提出淺見,並且倡導及推廣建立「合規文化」,期許喚起銀行業上自董事會下至基層員工對「合規」之正視,落實「法令遵循」,俾利兩岸銀行業法令遵循制度在實務上順利

推展執行。

論我國公開發行公司內部控制法制之研究

為了解決金管會檢查局局長 的問題,作者林士和 這樣論述:

每逢企業舞弊違法事件發生時,強化內部控制制度及改善公司治理常被認為是有效解方。現今,舉凡美國、日本及我國等國家,內部控制制度均已以不同程度之要求納入資本市場之監理法制中。我國自1986年起即逐步推動企業建立內部控制制度,並於2002年予以法制化,使其具有行政、刑事、民事法律效果,且應用於上市(櫃)審查、增資案審核,並納入金管會「強化公司治理藍圖」進行推廣。在實施成果上,主管機關透過法令制訂、行政檢查、會計師審查、常見缺失宣導、行政裁罰等手段,成就出企業建立內部控制制度之形式完備率非常高。然而在實質成效上,因為政府之強力推動多過企業的自發性認同,使得企業多抱持應付心態,而吝於配置資源於此。另法

制設計對主動自行揭露內控缺失者,又有後續追蹤查核或影響增資審查之不利益,從而降低企業認真執行及自願揭露內控缺失之意願。故內部控制制度聲明書揭露之內控缺失存有黑數,法院亦罕見相關判決來維護市場秩序。我國內部控制法制係全盤繼受美國COSO Report,其適當性容有探討空間;現行證券交易法中對於內部控制制度之部分罰則法條的適切性,得再檢討;對於法條競合,亦有待更多法院判決來統一見解。關於內控重大缺失之揭露,採用重大訊息之即時公告,應比內部控制制度聲明書之年度揭露,更有助於資訊透明度。另為抑止弊端或為政府新政策增添配套管理措施,主管機關不斷地增訂內部控制制度規範或擴張其範疇,此雖有相當功效,但部分事

項也產生逾越法律授權範圍或行政裁量是否恰當之爭議。內部控制制度除硬性法規命令之強制推動外,軟性輔導企業內化至其日常作業中,應更能輔佐立法意旨之達成。

金管會檢查局局長的網路口碑排行榜

-

#1.組織架構- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

一、委員會之組成依本會組織規程規定,委員會置主任委員1人,由金融監督管理委員會代表擔任,並置委員11 ... 金管會. 金融監督管理委員會保險局副局長. 楊登伍. 金管會. 於 www.ib.gov.tw -

#2.《金融》金管會檢查局副局長組長張子敏接任 - 天天要聞

新任金管會檢查局副局長張子敏爲國立政治大學銀行系畢業、輔仁大學金融研究所碩士,歷任央行一等專員,行政院金管會檢查局稽覈、科長、專委、副組長,以及金管會檢查局副 ... 於 www.bg3.co -

#3.金管會三大局長同列黑名單 - 苦勞網

... 除金管會銀行局長曾國烈請調非主管職自請處分外,第二波處分名單將包括證期局、檢查局二位局長,及常務副主委張秀蓮,都將有輕重不等處分。 於 www.coolloud.org.tw -

#4.新聞直擊金檢局長母喪公祭濫權金融鐵娘子爆假公濟私 - 壹週刊

經歷:證期會科長、稽核室主任、第六組、第四組、第三組組長、專任委員、副主委;證期局副局長;金管會銀行局副局長 現職:金管會檢查局局長 於 tw.nextmgz.com -

#5.金管會主委

金管會 新聞稿及重要函文; 獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案; ... 主秘、代理檢查局局長金管會保險局局長金管會證期局局長財政部金融局組長、主任 ... 於 galacticwraps.at -

#6.修佛的陳樹強勢主導金管會 - 今周刊

金管會 新任主委陳樹曾說,他這次重返官場是「因緣到了」,只不過,陳樹官運旺 ... 陳樹因此一度屬意保險局長黃天牧轉任銀行局,檢查局由副局長張明道 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.金管會檢查局人事異動!局長張子浩就任陳在淮升任副局長

金融監督管理委員會前檢查局長王儷娟退休,職缺由該局副局長張子浩內升,金管會今(20)日公布最新人事異動案,檢查局副局長職缺由該局主任秘書陳在淮 ... 於 finance.ettoday.net -

#8.金管會人事大風吹,傳三局長異動 - 財訊

消息指出,金管會主秘邱淑貞將接掌銀行局,原銀行局長王儷娟則回歸檢查局、原檢查局長吳桂茂將接手保險局,至於保險局長李滿治將轉任金融消費者評議 ... 於 www.wealth.com.tw -

#9.【2022.01.19】一月例會主講:金管會黃天牧主任委員

財政部金融局組長、主任秘書、副局長行政院金融監督管理委員會主任秘書、代理檢查局局長行政院金融監督管理委員會保險局局長金融監督管理委員會保險局 ... 於 www.sansanfe.org.tw -

#10.金管會新人事檢查局組長張子敏陞任副局長 - 更生日報

金管會 新人事檢查局組長張子敏陞任副局長(中央社記者吳佳蓉台北2日電)金管會今天一早發布新人事案,檢查局副局長陳素芬於今天退休,遺缺將由檢查局 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#11.[ 保險] 施瓊華將接任保險局長 - 富士達保險經紀人

政大會計研究所碩士畢業的吳桂茂歷任證期局主秘、檢查局副局長、金管會主秘、檢查局長,資歷完整,今年10月時傳出有意退休,只是當時尚未作最後確定, ... 於 www.fs-brokerage.com -

#12.佛心舉動金管會承諾金檢抓大放小

2021/07/27 16:55 工商/彭禎伶. 金檢將人性化。金管會檢查局長張子浩27日表示,金管會訂定「檢查局金融檢查指導原則」,金檢將朝三方向調整,一是風險 ... 於 tidatw.org -

#13.金融幫復辟?邱淑貞升金管會副主委邵之雋:證明改革徹底失敗

PTT上講到的邱淑貞我就不再提了,我只提一個我親身經歷過的事:. 邱淑貞在升任銀行局局長時,她丈夫劉連煜是期交所 ... 於 www.ctwant.com -

#14.金融監督管理委員會檢查局處務規程 - 全國法規資料庫

金融監督管理委員會檢查局(以下簡稱本局)為處理內部單位之分工職掌,特訂定本規程。 第2 條. 局長綜理局務,並指揮、監督所屬人員;副局長襄助局長處理局務。 於 law.moj.gov.tw -

#15.明台產物保險股份有限公司|多元產物投保服務

連2年獲金管會評核為公平待客優等生 ... 財產局核准「旅遊綜合保險的理賠系統」金融科技專利,亦同時獲金管會保險局核准「明台 ... 【機車安全專題─上路前的檢查II 】. 於 www.msig-mingtai.com.tw -

#16.金管會銀行局局長 - Amini

檢查局局長 張子浩. 本局掌理銀行、證券及保險業等金融機構的檢查工作。 2022-09-20. P20 跑分; 余偉文談銀行業應如何 ... 於 amini.com.pl -

#17.金管會副檢查局長陳素芬退休由組長張子敏升任 - 東森財經新聞

金管會 今天一早發布新人事案,檢查局副局長陳素芬於今天退休,遺缺將由檢查局組長張子敏升任,並從即日起到職。 於 fnc.ebc.net.tw -

#18.悶太久!疫後出國「荷包縮水」 日、韓恐貴6千 - 台視新聞網

金管會 初步調查,12月底前,總計還有20家將上架相關產品,但都不承保法定傳染病。金管會保險局局長施瓊華指出,「主要是因為他們現在新的數據,還有 ... 於 news.ttv.com.tw -

#19.東森財經- 金管會副檢查局長陳素芬退休由組長張子敏升任#潔拉編

金管會 今天一早發布新人事案,檢查局副局長陳素芬於今天退休,遺缺將由檢查局組長張子敏升任,並從即日起到職。 分享. 陳漢文, profile picture. 於 zh-cn.facebook.com -

#20.金管會檢查金融機構六大不動產授信缺失 - HiNet生活誌

銀行局主秘侯立洋表示,將依據是個案或是整體缺失,再做處理;央行官員要求該銀行提出解釋與改善措施,決定是否有必要進一步裁罰。 檢查局副局長賴欣國 ... 於 times.hinet.net -

#21.機關聯絡資訊- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網

金管會 · 銀行局 · 證期局 · 保險局 · 檢查局 ... 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網. 至搜尋. 進階檢索(開啟新視窗). 搜尋. 搜尋 熱門. 於 www.sfb.gov.tw -

#22.邊境解封!20家產壽險海外突發疾病年底前重新上架確診新冠不賠

金管會 保險局副局長張玉煇表示,目前市面上共有四家銷售海外突發疾病,其中一家為美商安達產險有包含法定傳染疾病,而一家產險及兩家壽險業者所新開賣的則 ... 於 heho.com.tw -

#23.檢查局局長上任黃天牧:朝四方向精進 - 工商時報

2021年2月20日 — 金管會20日舉辦檢查局新任局長佈達典禮,並公布檢查局最新人事異動案。由於檢查局長王儷娟在農曆年後退休,原副局長張子浩內升為局長,而檢查局副局長 ... 於 ctee.com.tw -

#24.金管會檢查局長年後退休內升副局長張子浩|蘋果新聞網

2月初市場就傳出王儷娟將退休,市場點名現任金管會主秘陳開元、及從金管會轉任行政院四組、財政主計金融處長王立群回鍋接任,結果今天宣布是檢查局副 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#25.金管會證期局人事異動張子敏調任副局長一職| 蔡麗玲| 退休

金管會 表示,新任證期局副局長的張子敏,學歷為政治大學銀行系畢業、輔仁大學金融研究所碩士,主要經歷包括金管會檢查局科長、專門委員、副組長、 ... 於 www.epochtimes.com -

#26.《金融》金管會檢查局主秘組長陳在淮接任_富聯網

【時報記者林資傑台北報導】金管會公布最新人事異動案,由於檢查局主任秘書林峰召於16日退休,遺缺由檢查局組長陳在淮調任、於同日生效,成為金管會 ... 於 ww2.money-link.com.tw -

#27.金管會金檢發現有銀行疏失助長炒房抓到2大炒房集團貸出炒房 ...

金管會檢查局 9日公布去年啟動的金檢結果,發現金融機構疏失導致2炒房集團借出1.45億元炒房金。(攝影/鄭國強). 金管會檢查局副局長張子敏9日公布 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#28.《金融》金管會證期局副局長檢查局副座張子敏調任 - 奇摩股市

金管會 表示,新任證期局副局長張子敏為國益政治大學銀行系畢業、輔仁大學金融研究所碩士,歷任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長,金管會檢查局副 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#29.金管會人事異動張子敏調任證期局副局長 - 自由財經

記者王孟倫/台北報導〕金管會今天(27日)公布最新人事異動命令。因為證期局副局長蔡麗玲將在今年6月30日退休,其遺缺由檢查局副局長張子敏調任; ... 於 ec.ltn.com.tw -

#30.即時新聞 - 明報新聞網

地建會梁志堅: 「0+3」安排不會令樓價突然颷升 (0分鐘前) ... 金管局今日向銀行發出指引,將物業按揭貸款利率壓力測試要求,由現時的3厘,下調至2厘。此項調整適用於. 於 news.mingpao.com -

#31.金管會檢查局

A. 聯絡電話:(1-212) 317-7326 金管會檢查局副局長張子浩。(圖/記者湯興漢攝) 記者陳依旻/台北報導. 金融監督管理委員會前檢查局長王儷娟退休,職缺由 ... 於 terrepesculiasseroli.it -

#32.插旗全球!國銀積極布局海外強化法遵意識刻不容緩 - Tvbs新聞

而金管會銀行局副局長童政彰則提到,過去幾年有許多網路攻擊,對金融 ... 手冊也獲得貨幣傳輸監理單位協會參考,用於監管、檢查非存款型的金融機構。 於 news.tvbs.com.tw -

#33.国家外汇管理局门户网站

管理信息 · 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年8月份外汇收支形势答记者问 2022-09-15 · 国家外汇管理局公布2022年8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据 2022 ... 於 m.safe.gov.cn -

#34.金管會檢查局局長在PTT/Dcard完整相關資訊| 健康急診室-2022年8月

關於「金管會檢查局局長」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 局長簡介- 檢查局全球資訊網另積極推動風險導向內部稽核制度,提升業者風險辨識能力並強化內部稽核功能, ... 於 1minute4health.com -

#35.李進誠

金管會 金融檢查局前局長李進誠16年前被控洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體,放空Speeches. 1999年全國司法改革會議. 全國司法改革會議第一組第四次 ... 於 lacivettanelcamino.it -

#36.懸缺長達一年半銀行局局長張明道接任 - 卡優

懸缺長達一年六個月的金管會銀行局局長,在兼任局長張秀蓮就任台銀董事長後,今(14)日終於有了正式人選,由原金管會檢查局副局長張明道晉升,成為金管會主委陳樹上任後 ... 於 www.cardu.com.tw -

#37.首頁> 歷任首長> 檢查局 - 金融史料陳列室- 金管會

首頁 > 歷任首長> 檢查局. 歷任首長標題. 金管會 ... 檢查局 · 110.2.20 - 迄今. 張子浩局長 · 106.8.15 - 110.2.19. 王儷娟局長 · 105.8.31 - 106.8.14. 吳桂茂局長. 於 history.fsc.gov.tw -

#38.出席臺港(澳)銀行監理聯繫會議報告

本次出訪由金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)黃副主任委員天牧率銀行局邱副局長淑貞、童專門委員政彰、劉科長秀玲、張科長月鳳、林專員珈慧及檢查局陳組長妍沂、林科 ... 於 report.nat.gov.tw -

#39.金管會檢查局局長核定由主秘曾銘宗真除 - 自立晚報

歷任財政部金融局秘書、台灣省財政廳秘書、科長、該會綜合規劃處副處長及銀行局副局長,不僅長期參與我國金融監理ˋ檢查政策之規劃及執行,並曾任合作金庫銀行副總經理、總 ... 於 www.idn.com.tw -

#40.金管會三局長異動15日走馬上任 - 新唐人亞太電視台

金管會 主委李瑞倉,進行人事大調整,3 大局首長,包括保險 局長 、銀行 局長 及 ... 其中, 金管會 主秘邱淑貞主掌銀行局,王儷娟回任 檢查局 擔任 局長 ,吳桂 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#41.金管會新主委預告3個月內揭6大金融方案,將訂Fintech藍圖和 ...

金管會 主委黃天牧率領副主委許永欽,以及銀行局局長邱淑貞、保險局局長施瓊華、證期局局長張振山、檢查局局長王儷娟,舉行上任後首次記者會,並對外 ... 於 www.ithome.com.tw -

#42.金管會人事異動張子浩升任檢查局長| 中央社 - Newtalk新聞

張子浩畢業於政治大學法律系,並取得亞洲管理學院企業管理研究所碩士,曾任職財政部金融局科長,並在金管會銀行局歷經科長、專門委員、副組長及檢查局 ... 於 newtalk.tw -

#43.金管會三局長大風吹首次出現同時換人做 - 蕃新聞

金管會 人事大搬風,經行政院核准後,確定一口氣調動銀行局、保險局、檢查局三個局處首長。為金管會成立以來,首次出現牽涉範圍如此廣泛的人事異動案。 於 n.yam.com -

#44.新任檢查局長布達黃天牧期勉發展數位化金檢| 產經 - 中央社

金管會 前檢查局長王儷娟退休,今天起由原副局長張子浩升任檢查局長,在檢查 ... 黃天牧表示,檢查局肩負金融監理第一線工作,在最貼近金融實務運作的 ... 於 www.cna.com.tw -

#45.防疫保單理賠金額持續擴大金管會祭2措施救產業 - LINE TODAY

保險局副局長林志憲指出,現行RBC填報手冊規定僅得逐年認列遞延所得稅資產 ... 近日產險公會向金管會陳請協助,金管會昨日宣布,為安定保險市場及維持 ... 於 today.line.me -

#46.局長簡介- 檢查局全球資訊網

檢查局局長 -張子浩 張子浩局長. 學歷: 亞洲管理學院企業管理研究所碩士 國立政治大學法律學系畢業. 經歷: 金融監督管理委員會檢查局副局長 金融監督管理委員會檢查局主任 ... 於 www.feb.gov.tw -

#47.行政院金融監督管理委員會檢查局組織法 - 维基文库

七、金融檢查資料之蒐集及分析。 八、其他有關金融檢查之事項。 第三條(正副局長之設置). 本局置局長一人,職務列 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#48.103學年度傑出校友-黃天牧

歷任財政部金融局及金管會檢查局、保險局、證期局等機關首長,至今升任金管會副主委,推動我國財政金融相關 ... 金融監督管理委員會證券期貨局局長(民101.8~102.9). 於 asc.nsysu.edu.tw -

#49.董監事名單 - 台灣金融研訓院

姓名 機構 現職 代表 邱淑貞 台灣金融研訓院 代理董事長 金管會副主委 黃崇哲 台灣金融研訓院 院長 專家學者 莊琇媛 金融監督管理委員會銀行局 局長 銀行局局長 於 www.tabf.org.tw -

#50.金融監督管理委員會檢查局編制表(核定本)

中華民國100年12月23日行政院金融監督管理委員會金管人字10000171850號. 令修正編制表及名稱為「金融監督管理委員會檢查局編制表」,並自101年7月. 1日生效. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#51.最高金監機構金管會爆誠信危機 - 公視新聞網

您可能還記得、在去年的七月、金管會檢查局長--李進誠、被捲入股市禿鷹案 ... 強烈的偵辦企圖,也讓具檢察官背景的李進誠有機會出任檢查局局長職務。 於 news.pts.org.tw -

#52.檢查局調任保險局業者:要全面金檢保險業? - 《現代保險》雜誌

【本文重點】前保險局局長李滿治退休,連帶金管會三局人事大搬風!三位新局長15日正式接任,是否影響主管機關未來對保險業的指導方針,業者都在看。 於 www.rmim.com.tw -

#53.《東海大學校友新聞人物》吳桂茂(28屆會計系) 新任金管會保險 ...

金管會 8月4日傳出人事異動,因為現任保險局局長李滿治將於15日退休, 由現任檢查局局長吳桂茂調任。吳桂茂非出身保險專業,政大會計碩士的他, 曾在證期局、檢查局歷練 ... 於 itunghai.formosana.org -

#54.金管會與網友面對面主委曾銘宗率領6主管出席 - 風傳媒

金管會 主管曾銘宗晚間率領金管會副主委王儷玲、副主委黃天牧、保險局局長曾玉瓊、銀行局局長詹庭禎、證期局局長吳裕群、檢查局局長王儷娟等6位一級主管出席,來面對 ... 於 www.storm.mg -

#55.金管會人事異動陳在淮升任檢查局副局長- 最新消息- SmartCPA

金管會 。本報資料照片facebook 前金管會檢查局長王儷娟退休,副局長張子浩升任檢查局長,金管會宣布,副局長由主任秘書陳在淮升任,主秘一職由組長 ... 於 www.smartcpa.tw -

#56.證券法規 - 第 350 頁 - Google 圖書結果

案例7 勁永公司案(禿鷹案) 案例摘要 特定的人林○達、張○寬(證交所上市部中級專員)、陳○吉、李○誠(金管會檢查局局長)、林○宏、古○銘、陳○承。 於 books.google.com.tw -

#57.金管會保險局局長

(保險金管會人事大異動。 ... 保險局; 檢查局::: 回歡迎詞與局長簡歷銀行局版權所有220230 新北市板橋區縣民大道2段7號7樓電話:02-8968-9999 金管會保險是 ... 於 ecoages.it -

#58.金管會檢查局 - Traversed

金管會檢查局 副局長陳在淮21 在金管會成立前,中華民國金融業的管理、監督、檢查、處分權力分別屬於財政部、中央銀行、中央存款保險公司等政府機構。 ... 由於檢查局長王儷娟 ... 於 traversed.ch -

#59.金管會前參事李進誠涉洩漏金融交易秘密提供股市秃鷹集團監察 ...

李進誠擔任臺灣高等法院檢察署檢察官時,與「股市禿鷹集團」相關成員交往熟識,且經常一起飲宴,94年1月3日轉任金管會檢查局局長,與股市禿鷹集團成員往來仍屬頻繁,自94年 ... 於 www.cy.gov.tw -

#60.配合金融快速開放金檢三大調整將抓大放小 - 鉅亨

... 快速發展,金融檢查效能配合當前監理需要亦須再進一步提升,金管會檢查局長張子浩今(27 日表示,金管會研擬訂定「檢查局金融檢查指導原則」,金檢 ... 於 m.cnyes.com -

#61.人事將異動保險局局長由主秘施瓊華升任| PHEW!好險網

現任保險局局長吳桂茂,過去曾任證期局主秘、檢查局副局長、金管會主秘、檢查局長,後來在前主委李瑞倉任內,調任到保險局局長,經歷過證期局、檢查 ... 於 www.phew.tw -

#62.現任主管名單- 銀行局全球資訊網

現任副局長、主任秘書及各組組長主管名單 .副局長 林志吉 .副局長 童政彰 .主任秘書 侯立洋 .法規制度組組長 劉萬基 .本國銀行組組長 張嘉魁 .信用合作社組長 陳香吟 於 www.banking.gov.tw -

#63.金管會檢查局 - Essentio

金管會檢查局. 金融監督管理委員會檢查局版權所有220232 新北市板橋區縣民大道2段7號14樓金管會檢查局地址電子地圖電話:(02)8968-0899.傳真:(02)8969-1325 廉政 ... 於 essentio.fi -

#64.銀行局局長金管會檢查局新局長 - RIMBT

17 小時前 · 金管會檢查局局長王儷娟將退休,金管會昨(3)日下午宣布遺缺由檢查局副局長張子浩升任,並從20日生效。 逾百宗 銀行 取消戶口投訴多涉跨國集團- 東方 ... 於 www.aidhn.co -

#65.金管會人事異動張子敏調任證期局副局長| 金融脈動 - 經濟日報

即將調任證期局的張子敏畢業於國立政治大學銀行系、輔仁大學金融研究所碩士,經76年中央銀行行員考試金融類科及格,曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員 ... 於 money.udn.com -

#66.《金融》金管會證期局副局長檢查局副座張子敏調任

2022年6月27日 — 【時報記者林資傑台北報導】金管會今(27)日公布人事異動案,由於證期局副局長蔡麗玲將於30日退休,遺缺將由檢察局副局長張子敏調任,檢查局副局長 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#67.日本前外匯事務主管:匯率檢查之後日本可以隨時進行外匯干預

在我看來,就算他們當時就出手干預了,也不會讓人感到意外。」 Yamasaki指的是日本央行上周提出檢查外匯市場價格,這個舉動有時候是當局直接買入或賣出的 ... 於 www.msn.com -

#68.金管會人事異動!張子浩升任檢查局長人事令自20日生效| 財經

金融監督管理委員會宣布,檢查局長王儷娟將於2月20日退休,新任局長一職將由 ... 金管會檢查局主掌金融檢查事項,包含金檢制度建立和執行,並對各金融 ... 於 www.setn.com -

#69.金管會保險局局長 - Nieuwservaas

金管會 保險局局長. 檢查局局長張子浩. A. 2022-09-13. 台中市飯店自助餐; S. 局長簡介. 銀行局局長莊琇媛. 證期局局長張振山. 保險局局長施瓊華. 瀏覽人次: 207634. 於 nieuwservaas.nl