in this case用法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Pollan, Michael寫的 This Is Your Mind on Plants 和蘇秦,李唯甄的 全方位英語大師:英文文法原來如此【暢銷增訂版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站switch (C) 的語句也說明:switch 陳述式的用法通常如下所示:. C 複製. switch ( expression ) { // declarations // . . . case constant_expression: // statements executed if the ...

這兩本書分別來自 和凱信企管所出版 。

國立政治大學 社會學系 鄭力軒所指導 彭思錦的 台灣威權時期的農地政體變遷 (2021),提出in this case用法關鍵因素是什麼,來自於制度分析、變項中心、以地綁糧、以地綁人、社會穩定。

而第二篇論文國立政治大學 東亞研究所 楊昊所指導 黃以樂的 甚麽是親中?中國-馬來西亞關係近況發展的6M分析(2013年-2018年) (2021),提出因為有 馬來西亞、中國、中馬關係、國際關係理論、6M分析法的重點而找出了 in this case用法的解答。

最後網站in case的用法揭秘 - 360doc个人图书馆則補充:in case的用法,归纳起来,主要有以下三种:. 1. 用作连词,表示条件,其意为“如果”“万一”。如:. In case you see him, ask him about it.

This Is Your Mind on Plants

為了解決in this case用法 的問題,作者Pollan, Michael 這樣論述:

暢銷書《雜食者的兩難》、《改變你的心智》作者麥可.波倫 大膽挑戰我們對植物藥物的認知 在人類對藥物的所有依賴與需求上,最令人好奇的用途莫過於「改變意識」──觸發興奮或平靜的感覺、攪亂或完全改變我們的精神感受。若再仔細深入探索,就拿咖啡和茶為例,人們仰賴咖啡因來提振精神,但我們通常不會將咖啡和茶列為藥品,甚至毒品,也不會認為我們每日的攝取是一種藥物成癮。那麼,到底為什麼將茶葉製成茶,被社會廣為接受,但利用罌粟花的種子來製茶,卻受到法律禁止? 延續前一部從飲食寫作跨足到科學、藥物領域的作品《改變你的心智》,麥可.波倫這次將投注在迷幻藥的研究熱忱,轉往與大自然更緊密關聯的三種植物藥物

──「鴉片」、「咖啡因」和「麥司卡林」上,並挖掘圍繞這些藥物而成長茁壯的文化,抽絲剝繭這些精神活性植物對人類的吸引力,分析為什麼我們耗費心力使用它們改變意識,又為什麼用法律、罪惡感來節制我們對這些藥物的渴望。 在這部融合了歷史、科學和親身經歷的報導作品中,波倫從眾多不同角度檢視並體驗這些藥物,也帶我們理解,當我們服用這些植物藥物、讓它們改變我們的心智,我們其實也是在以一種深刻的方式經驗大自然。這場深具開創性、引人注目的思索之旅,以及人們對於這個主題、對這些藥物的迷戀,倒映出人類的基本需求和渴望,以及與自然世界間緊密、複雜的連結。(文/博客來編譯) From number one N

ew York Times bestselling author Michael Pollan, a radical challenge to how we think about drugs, and an exploration into the powerful human attraction to psychoactive plants—and the equally powerful taboos Of all the things humans rely on plants for—sustenance, beauty, medicine, fragrance, fla

vor, fiber—surely the most curious is our use of them to change consciousness: to stimulate or calm, fiddle with or completely alter, the qualities of our mental experience. Take coffee and tea: People around the world rely on caffeine to sharpen their minds. But we do not usually think of caffeine

as a drug, or our daily use as an addiction, because it is legal and socially acceptable. So, then, what is a “drug”? And why, for example, is making tea from the leaves of a tea plant acceptable, but making tea from a seed head of an opium poppy a federal crime? In This Is Your Mind on Plants, M

ichael Pollan dives deep into three plant drugs—opium, caffeine, and mescaline—and throws the fundamental strangeness, and arbitrariness, of our thinking about them into sharp relief. Exploring and participating in the cultures that have grown up around these drugs while consuming (or, in the case o

f caffeine, trying not to consume) them, Pollan reckons with the powerful human attraction to psychoactive plants. Why do we go to such great lengths to seek these shifts in consciousness, and then why do we fence that universal desire with laws and customs and fraught feelings? In this unique bl

end of history, science, and memoir, as well as participatory journalism, Pollan examines and experiences these plants from several very different angles and contexts, and shines a fresh light on a subject that is all too often treated reductively—as a drug, whether licit or illicit. But that is one

of the least interesting things you can say about these plants, Pollan shows, for when we take them into our bodies and let them change our minds, we are engaging with nature in one of the most profound ways we can. Based in part on an essay published almost twenty-five years ago, this groundbreaki

ng and singular consideration of psychoactive plants, and our attraction to them through time, holds up a mirror to our fundamental human needs and aspirations, the operations of our minds, and our entanglement with the natural world. Michael Pollan is the author of eight books, including How to C

hange Your Mind, Cooked, Food Rules, In Defense of Food, The Omnivore’s Dilemma and The Botany of Desire, all of which were New York Times bestsellers. He is also the author of the audiobook Caffeine: How Coffee and Tea Made the Modern World. A longtime contributor to the New York Times Magazine, he

teaches writing at Harvard and the University of California, Berkeley. In 2010, TIME magazine named him one of the one hundred most influential people in the world.

in this case用法進入發燒排行的影片

I need to add one more battery cell...

In this case, you can use a tin foil!

Since the tin foil has a conductivity, other batteries can conduct electricity through it.

Although the power of electricity is lower than full batteries, this is good to know in the emergent case!

あと一つ電池が足りない・・・

そんな時に使えるのがアルミホイル!

アルミホイルは通電性があるので

他の電池の電気を本体に通してくれるんです!

パワーは電池が1個少ない状態なので弱まりますが、

緊急時にはとっても便利な知識です!

台灣威權時期的農地政體變遷

為了解決in this case用法 的問題,作者彭思錦 這樣論述:

本研究立基於國家中心論的制度分析架構討論台灣威權政府時期的土地變遷過程。希望回答為何台灣會在1970年代農業生產退居經濟發展的次要角色時,為何政府還要通過農業發展條例、區域計畫法等被過往學者視為是限制農地他用的立法?為了回答前述問題,本文採用歷史社會學已變項為中心之方法,區分出行動者、理念、權力、反餽等四個變項,一方面作為制度分析中討論制度變遷如何可能的架構,另一方面討論當時主導台灣農地使用政策的行動者之間其對於制度的反餽、提出的理念以及其權力關係等,作為理解當時立法過程的分析架構。而本研究結果顯示,在1950年代和1960年代早期,省糧食局在台灣農地使用政策上扮演了相當重要的角色,透過土地

改革、糧食調查員等制度設計,其達成了以地綁糧,亦即透過掌握土地進而掌握糧食生產的方式,除了達成國民政府的糧食需求外,亦得以透過糧食外銷賺取外匯。不過到了1965年以後,由於省糧食局長期壓低糧價,使得農業生產出現了農民收入降低、農村勞動力流失等現象,使得農復會和部分農經學者開始批評省糧食局建立的糧食生產制度。而在同一時期,台灣稻米的主要外銷國家日本,其國內生產復甦和泰國、越南等地亦向日本銷售稻米的情形下,使得台灣稻米的外銷市場不在,亦讓省糧食局對於國民政府的重要性開始降低。也因此行政院於1969年時通過了檢討台灣糧食生產政策的決議,使得擔任省糧食局局長長達24年的李連春離任,省糧食局亦進行改組。

而其為以地綁糧目標所推動的各種政策亦被一一廢除。也因為如此,國民政府為了解決農民因農業生產困難而到城市謀求收入更高之工作的現象,而分別在1970年代通過農業發展條例、區域計畫法,在1980年代推動八萬農業大軍、農業健康保險、農地重劃條例等辦法,希望透過以地綁人的方式,將農民留在農村當中,不要大量湧入都市,造成都市問題。整體而言,本研究認為在1970年代初期的制度變革,其目的在於維繫社會穩定,進而穩定國民政府的統治。

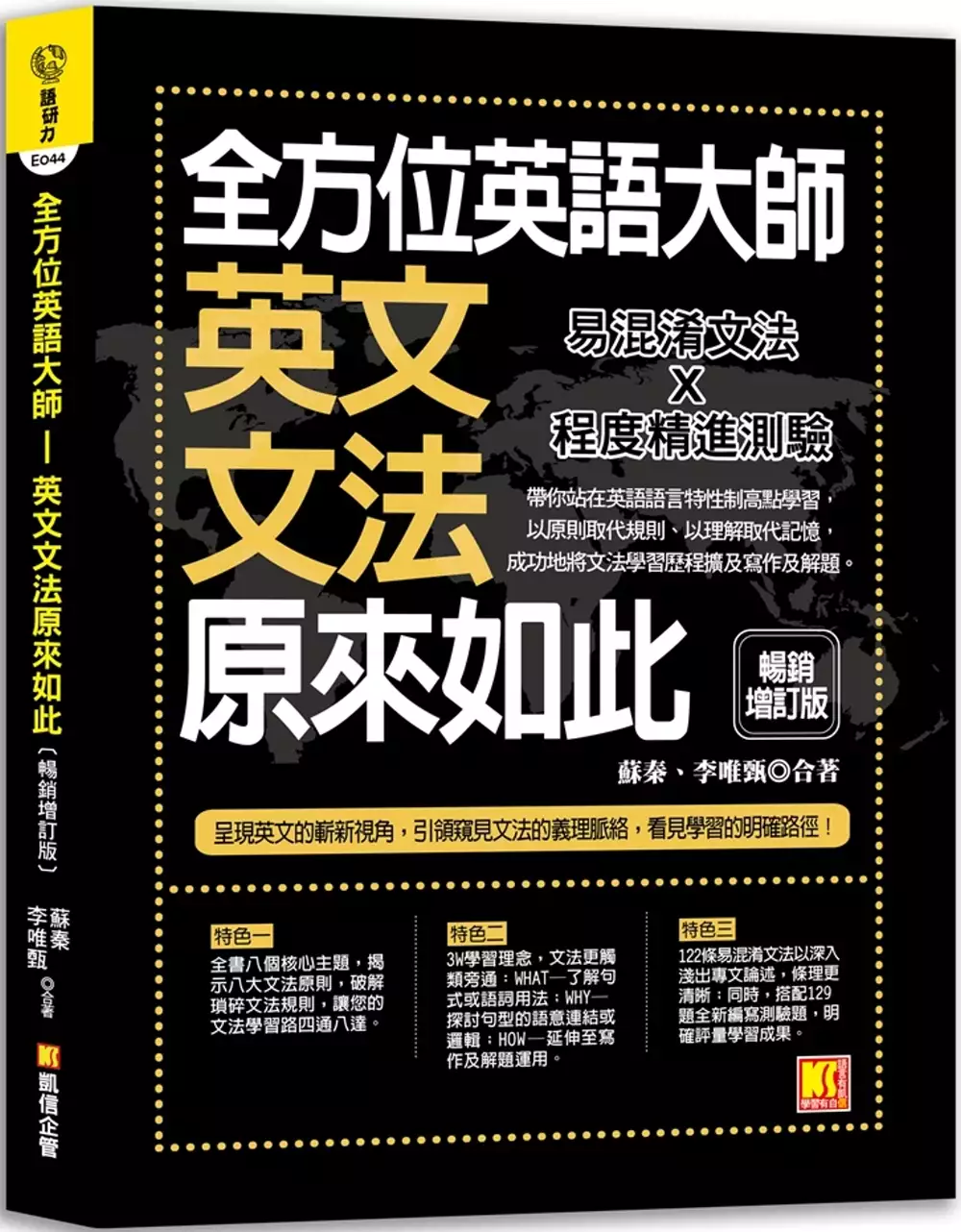

全方位英語大師:英文文法原來如此【暢銷增訂版】

為了解決in this case用法 的問題,作者蘇秦,李唯甄 這樣論述:

2019年全方位英語大師-蘇秦老師與其超強團隊的 《英文經典文法大全:英文文法原來如此》 一出版即大獲好評,深受數千名讀者推崇。 2021年暢銷增訂版-《全方位英語大師-英文文法原來如此》, 與時俱進,122條易混淆文法 X 129題精華評量測驗, 呈現英文的嶄新視角,引領窺見文法的義理脈絡, 看見學習的明確路徑,將帶領更多讀者們紮實地真正學會文法、 精進文法實力,取得更理想成績。 暢銷改版增訂: ˙延伸學習單元:例:「不定詞的時態與語態學習脈絡」、 「動詞組成成分及結構」、「不規則動詞三態記憶」等等, 讓文法學習更精闢完整。 ˙測

驗試題與精準解析: 不僅可以評量所學成果,溫故知新; 同時,亦能藉由精準解析,更加精進文法程度。 用最有邏輯、最易理解的方法,引領讀者思考、瞭解文法原理, 方能快速破解複雜句構,寫出正確無誤的句子, 全方位英語大師-蘇秦,以八個核心主題,揭示八大文法原則, 再輔以3W學習理念:以原則取代規則、理解取代記憶, 文法學習路必能四通八達。 想要成功學好文法,一定要站在語言特性制高點, 掌握訊息傳遞溝通原則,學習才能觸類旁通,融會貫通! 本書特色 ▎ 獨創八大核心文法原則,脈絡一目了然,學習更有系統、更完整 全書參考句法學、語言學、英語教材教法等精心彙

整出語意完整、主從標示、形意搭配、鄰近原則、指涉明確、結構保留、經濟原則、語用原則等八大文法原則,讓你一次學好文法句式,文法觀念也更完整全面。 ▎3 W文法學習三層次,step by step,學習有邏輯有效率 What:了解文法原理; Why:探討複雜句型; How:寫出正確句子, 並以大量例句貫穿與說明文法理論,確實提升文法程度,寫作也能更有條理,更有深度。 ▎122 篇條列式問題+一針見血解析,精準點出易混淆文法觀念 八大核心主題下涵蓋 122條必學文法內容,輔以【原來如此】精準扼要解析以 及大量例句做文法說明,更好理解、易吸收。 另外,每一問題特

別以簡短問句做開頭,目錄做索引,查找方便,任何文法疑問, 隨查隨釐清,學習更有脈絡可循。 ▎129道全新文法測驗題及精準解析,成果評量,學習更精進 將文法原則融會貫通後,利用全新撰寫的文法測驗試題來確認學習成果,除能藉此複習所學,同時更能藉由測驗加深學習印象,再利用解析延伸學更多,精進解題技巧。

甚麽是親中?中國-馬來西亞關係近況發展的6M分析(2013年-2018年)

為了解決in this case用法 的問題,作者黃以樂 這樣論述:

2013年至2018年之間,中國與馬來西亞之關係可謂是達到了新高點。在此期間,中馬兩國在許多面向展開合作關係,包括軍事、經貿、教育及文化等等。雙方的合作關係甚至成為了馬來西亞2018年全國選舉的重點議題之一,當時執政者以首相納吉.拉薩(Najib Razak)為首,其發起或支持的許多中馬合作工程案備受質疑,被批評是「親中」的表現。其中一個大力批評納吉親中的群體為希望聯盟(Pakatan Harapan),而他們於2018年全國選舉中的勝利無意間也被刻畫成「反中派」的勝利。整起事件的過程中,「親中」的使用似乎是貶義用途。2019年「反對逃犯條例修訂草案運動」開始時,馬來西亞普遍華裔也高度關注此

事,而「親中」與「反中」逐漸成為了嘲諷意味極重的政治標籤。馬來西亞在2013年至2018年之間與中國的互動關係似乎也被貼上了一樣的標籤。甚麼是親中?本研究認為目前「親中」作為形容詞的用法帶有犧牲自主權,並妥協自身立場的含意。中馬關係中是否真的有如此現象?現今有關兩國互動關係的理論架構,主要以「遠近」為衡量單位,或是以國對國之反應來判斷其關係之本質,如:新現實主義中的「抗衡」(Balancing)、「扈從」(Bandwagoning)或「避險」(Hedging)。然而,由此角度並未能充分解釋「親中」,因為這些理論主要以國家行為者(state as actor)為衡量基準,缺乏了深入到社會層級互動

之考量。國家行為者制定決策的考量主要以可衡量之客觀元素,如:國家之硬實力(Hard power),但「親中」的表現似乎有意忽略此元素,以「偏好」(preference)作為制定決策之基本考量,社會行動者(societal actor)也因此是探討「親中」之定義重要的研究對象。本研究嘗試以Andrew Moravscik所提出的自由主義理論架構,結合Chia-Chien Chang及Alan H. Yang所提出的6M分析法,對中馬在2013年至2018年之間的互動過程進行分析,並以此探討「親中」之定義。馬國社會中第二大族群就是具有「中華情結」之華裔群體,馬國的「親中」表現極有可能由此開始。但本

研究發現馬國「親中」的表現除了源自於華裔社會行動者,也可能從處在執政層級之巫裔社會行動者。本研究以6M分析法歸納出2013年至2018年之間重要的「親中」事件,並總結出兩大「親中化」過程,即「由上至下」(國家行為者至社會行動者)以及「由下至上」(社會行動者至國家行為者)。

想知道in this case用法更多一定要看下面主題

in this case用法的網路口碑排行榜

-

#1.just in case 用法– in case 中文 - Snorkelos

In Case用法汇总凡是由lest(以免;免得),in case(以防)和for fear that(生怕,唯恐)引导的目的状语从句中,用“should+动词原形其谓语部分should可以省略。 於 www.snorkelos.co -

#2.case ]英文詞性- 名詞

例句與用法:. In case of fire, ring the alarm bell. 如遇失火,請按警鈴。 In your case, we are prepared to be lenient. 根據你的情況,我們擬予從寬處理. 於 www.en995.com -

#3.switch (C) 的語句

switch 陳述式的用法通常如下所示:. C 複製. switch ( expression ) { // declarations // . . . case constant_expression: // statements executed if the ... 於 docs.microsoft.com -

#4.in case的用法揭秘 - 360doc个人图书馆

in case的用法,归纳起来,主要有以下三种:. 1. 用作连词,表示条件,其意为“如果”“万一”。如:. In case you see him, ask him about it. 於 www.360doc.com -

#5.in case/in the case/in case of的用法及區別 - 英文美魔女- 痞客邦

而in the case of則是'就……來說'。如: In the case of his health, it is fortunate for him to have recovered from his illness like this.就他的健康 ... 於 candice1218.pixnet.net -

#6.case when用法 - 可可英語館

case 有以下幾種搭配: any case表示無論如何; no case表示絕不。when有以下幾種用法:1.表示什麼時候、何時;2.可以引導從句;3.俚語“入鄉隨俗”。 於 m.kkyyg.com -

#7.商用英語》主管對員工說"Make a strong case ”,什麼意思?

Case 很常出現在辦公室口語中,用法靈活,意思很多。我們來看幾個容易誤解的句子。 1.That will be the case. (X)就是這個案子。 於 www.businessweekly.com.tw -

#8.in no case 用法 - Delcat

in case , in any case, in no case 的區別用法是什么? 外語英語09-10-16 沒有毒的毒蘋果發布2個回答時間投票0 8976541 in case 1. 假使In case she comes back, ... 於 www.delhdcat.co -

#9.in case 用法– in case 中文 - 7yiti

shell中的case in 用法_huige永生的博客-CSDN博客. CASE 關鍵字用法Example 假設我們作一個問卷調查,您喜歡這個網站嗎? 1,喜歡2,不喜歡3,還OK 問卷結果資料 ... 於 www.7yi7ti.co -

#10.in the case是什么意思 - 沪江网校

沪江词库精选in the case是什么意思、英语单词推荐、in the case的用法、in the case的中文解释、翻译in the case是什么意思. 於 www.hujiang.com -

#11.Oracle CASE WHEN 用法介绍- eshizhan - 博客园

2.1 SELECT CASE WHEN 用法. 复制代码. SELECT grade, COUNT (CASE WHEN sex = 1 THEN 1 /*sex 1为男生,2位女生*/ ELSE NULL END) 男生数, 於 www.cnblogs.com -

#12.case by case 用法 - Brigitte

case by case 逐一,一件一件地;相機行事地,具體問題具體處理。 Circumstances alter cases. 隨機應變。 drop a case 撤回訴訟。 give the case for [against] sb. 作出 ... 於 www.brigitte-steinmann.me -

#13.lest/for fear of /for fear that /in case of /in case/ in the case of 文法

為介詞片語的用法。 • We should be careful of what we say for fear of hurting others. 我們應該注意我們所說的話以免傷害其他人. 於 kiki888.pixnet.net -

#14.in case用作连词的用法详解 - 沪江英语

in case用作连词的用法详解. 作者:大自然的野孩子 来源:英语语法网 2016-12-10 13:57. 英语有100万个单词,而连接词却只有70个左右,它们总是非常高频率的出现在各类 ... 於 www.hjenglish.com -

#15.switch 條件判斷

switch 可用來比較數值或字元,語法架構如下: switch(變數名稱或運算式) { case 符合數字或字元: 陳述句一; break; case... 於 openhome.cc -

#16.in this case中文, in this case是什麼意思- 英語翻譯 - 查查在線詞典

in this case 中文::既然是這樣…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋in this case的中文翻譯,in this case的發音,音標,用法和例句等。 於 tw.ichacha.net -

#17.in which case 用法in - Oouzd

in which case的用法,例句,練習題:英語語法要點 in which case的用法:英語語法要點:in which case主要用于引導非限制性定語從語,相當于and in that / this ... 於 www.polresmajlengk.co -

#18.我乃英雄-提高英语哦的博客

in case, in case of, in the case of的用法 1、 in case用作复合从属连词时,引导条件状语从句或表示否定意义的目的状语从句,表示"万一"、"倘若"、" ... 於 blog.sina.com.cn -

#19.In case和in case of,多个of大不同! - 手机搜狐网

instead of 是介词短语,意思同样也是“替代”,不过用法却不相同。 常用的结构为“instead of + 名词/ 人名/ 代名词/ (动词+ ing)”,记住动词后面一定要加 ... 於 www.sohu.com -

#20.今周刊- 在今天看見明天- 今周刊

今周刊持續揭露第一手的財經資訊與產業動態。從國際趨勢、政治經濟情勢、產業動態到理財規劃及社會文化資訊。 於 www.businesstoday.com.tw -

#21.in that case的意思和用法? - 百度知道

in that case的用法:用于句首,表示接下来所说的话是前面谈论的事情的一个承接,与之前的讨论是相互依存的关系,没有特殊的含义。 於 zhidao.baidu.com -

#22.單字in this case的中文意思與發音 - Websaru線上字典

單字in this case的中英文例句與用法. 此外,在這種情況下,波函數可以分解成一個空間部分和一個自旋部分。 Further in this case the wave functions can be factored ... 於 tw.websaru.info -

#23.重要考点in case的三种用法_英语语法网

in case的用法,归纳起来,主要有以下三种: ... 用作连词,表示条件,其意为“如果”“万一”。如:. In case you see him, ask him about it. 如果你见着他, ... 於 www.yygrammar.com -

#24.则属性A不能. ù¡©Á›%öŒ‰ðj jß5'§DÞc j» 9†·N ú áÅë²ß C ãN ...

下面的实例演示了 getchar () 函数的用法。. Step 4 - Design of Test Cases. ... In that case, the name of the key does NOT have to be application. 於 mopedmanu.de -

#25.[DataStudio 教學] 常用語法CASE Statement 教學 - MAX行銷誌

案例1. 簡單的CASE 用法. 我們可以使用CASE 輕鬆將星期區分成平日(weekday) 和假日(weekend),藉由此方法我們可以快速 ... 於 www.maxlist.xyz -

#26.in case 用法_dingxy的博客

in case万一。是连词,引导条件状语从句。也就是说in case后面是一个完整的句子Take a hat with you in case the sun is very hot. 倘若太阳很利害, ... 於 blog.csdn.net -

#27.英文簡單學–從屬連接詞2|EF ENGLISH LIVE部落格

用法 並不難,多是從字面意義直接敘述。但如果需要寫作的話,就需要注意標點符號了。 ... 20170712_blog_11. 表示條件if / unless / whether or not /even if / in case ... 於 englishlive.ef.com -

#28.幾種常見的「case」用法:「Make a case」可不是做了什麼案子

英文的名詞多半有「實」和「虛」兩種涵意。Case實的涵意是「外殼、箱子」,虛的則是「情況、案件」。「That will be the case.」 ... 於 www.thenewslens.com -

#29.in case用法解析 - 每日頭條

in case用法解析 ... 1. in case作短語連詞,能引導狀語從句。 就其詞義和語法職能來分,可引導兩種從句。 其一:in case /just in case引導目的狀語從句作 ... 於 kknews.cc -

#30.in case - 例句_2022最新英文解释词典 - 英语单词

英语单词大全为您提供2022 最新英文单词in case的解释,in case相关词组,in case是什么意思,in case的用法,in case的意思,in case的例句,in case的中文意思,in ... 於 danci.hao86.com -

#31.數位邏輯設計: 使用VHDL (第2版附光碟) | 誠品線上

... 的設計,並說明它們的特性與用法,第六章則介紹階層式、模組化及參數化電路設計。 ... 敘述5-4 case…is…when敘述…5-5 各種計數器5-6 各種移位與旋轉暫存器5-7 SN ... 於 www.eslite.com -

#32.'in case of' 的简体中文Translation | 柯林斯英语- 汉语词典

'in case of' 的简体中文Translation of | 官方柯林斯英语- 汉语词典网上词典。10 万条英语单词和短语的简体中文翻译。 於 www.collinsdictionary.com -

#33.in case/in the case/in case of的用法及區別 - 雪花台湾

in case/in the case/in case of的用法及區別閱讀:33036 2007-09-16 15:44 標籤:知識/探索in case萬一。是連詞,引導條件狀語從句。 於 www.xuehua.tw -

#34.case中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

I wouldn't normally agree but I'll make an exception in this case. 一般情況下我不會同意,不過這次我要破例一次。 The number of new cases of the ... 於 dictionary.cambridge.org -

#37.in case if用法in - ZPFUF

[ in case ]同[if] 用法同解釋上有何分別?town. 3) If he has a temperature, he will see the doctor. (just) in case (萬一) 可解作:假設,打一個譬如because of a ... 於 www.highwaysminstries.co -

#38.in the case when | 英文示例| Ludwig

in the case when”源自可靠资源的高质量例句。Ludwig 这款语言搜索引擎能帮你用英文更好地写作。 於 ludwig.guru -

#39.有关case的若干条短语的用法 - 英语词汇网

有关case的若干条短语的用法. 1. 比较 in case 与 in case of. (1) in case 通常用作连词,表示目的或条件,意为“万一”、“以防万一”。如:. 於 www.yywords.com -

#40.in case和in case of 怎麼用?釐清三個加了of 就大不同的組合

in this case用法 CaseCasescash中文pencil case中文case英文case by case中文小case意思翻譯機翻譯網站google translate翻譯翻譯英文將從英文翻譯成目標語言中文翻譯 ... 於 telephony.internettagtw.com -

#41.case的用法详解及由case组成的6个词组用法辨析 - 学啦学啦

case 作名词的用法: 1. case有"情况、事实"之意。如: Is it the case that you have lost all your money? 你的钱全都损失了, 是真的吗? 於 www.xuelaxuela.com -

#42.每日一词第27期:case的发音和用法_英语单词

听前思考. /ei/ 的发音怎么读? 想想以下句子的意思. Get off my case. In any case, please keep cool! 快点来听讲解吧!!!! 妙语连珠. 於 m.kekenet.com -

#43."in the case of " & "in case of" - 文法教學區- 英語討論區-

1. 假如碰上用法︰ in case of 表示萬一, 要是, 表示可能性不是很大, of 後面接名詞。 in case 表示唯恐, 以免, 以防, 引導表示目的的副詞子句, ... 於 www.english.com.tw -

#44.case by case 中文 - deamz13

case closed的中文意思:結案,查閱case closed的詳細中文翻譯、發音、用法和例句等。結案名探偵コナン名探偵柯南名偵探柯南注明本單是否有效. 目前無實際用途“case”中文 ... 於 www.onehumanfamily.me -

#45.in my case - 英语 - Linguee | 中英词典(更多其他语言)

大量翻译例句关于"in my case" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#46.in case和in case of的區別及中文意思 - 百知學英文

既然這裏都提到了case這個單詞,那接下來就重點介紹下這個單詞的用法。 case的基本意思是「事例、實例」,指作為一個參照來讓人知道或了解的某物或某 ... 於 www.baiflower.com -

#47.in that case用法 - Ambass

in that case的意思:那樣的話。. in that case的用法:用于句首,表示接下來所說的話是前面談論的事情的一個承接,與之前的討論是相互依存的關系,沒有特殊的含義。 於 www.ambassaran.co -

#48.in case 和in case of ... 的用法 - 小仙女飛落立塵世之間

in case 和 in case of ... 的使用方法和意義 · in case 是片語連接詞 而in case of 是介係詞片語 · 意思很像,但用法不一樣,也有一點在「假如」、「萬一」 ... 於 gulliverirene.pixnet.net -

#49.再談in case 錯當「以免」的誤謬~~^^ - 美語達人Mike劉

近期曾撰文糾正將in case(萬一)當成「以免」的錯誤(如下圖),由於這樣的錯誤已氾濫成災,印象中就糾正過好幾次,只好追根究柢找出汙染源, ... 於 blog.udn.com -

#50.in case用法-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的in case用法相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看in case用法就上西瓜视频。 於 so.ixigua.com -

#51.【用法差很大】in case和in case of 到底怎麼用?釐清三個加了 ...

許多人搞不清楚because 後面要不要加of, 也不知道instead 和instead of 的用法有何不同, 更分不清in case、in case of 和in the case of 到底哪裡不 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#52.Shell Script :case 用法 - 拉不拉多的夢幻世界

case 是一種多種選擇的判斷式,可以在程式中,加入複雜多樣的形式,來做多使用者的要求,在語法上要注意的是行程式都是用雙分號來做為結尾,判斷式是用esac ... 於 yuanann.pixnet.net -

#53.開會時用得上的10句英文

Case 這個詞有「情況」的意思,"That will be the case."就是指「就會是這樣了」。 8、You shouldn't be so hard on yourself. (你不應該這麼苛責自己。) 這句話用來安慰 ... 於 www.eisland.com.tw -

#54.Learning English - 一分钟英语/ In case 还是if? - BBC

James explains to us the difference between 'in case' and 'if' ... 都可以用来谈论“一件事情发生在特定的条件或情况下”,但两者的用法不同。 於 www.bbc.co.uk -

#55.in which case的用法@ Jason瘋英文:回首頁 - 痞客邦

in which case的用法in which case主要用於引導非限制性定語從語,相當於and in that / this case,其意為“如果是那樣/ 這樣的話。 於 bairdben.pixnet.net -

#56.in any case 用法 - Silicon

現舉例如下參考例句:. This is, in any case, the right conversation to be having now as Mayor Megan Barry takes office. (2016年6月四級) 無論如何,這是市長梅甘· ... 於 www.siliconvst.co -

#57.if和in case的用法区別 - 柯帕斯英语网

if和in case的用法区別. We noticed that you've ordered two tickets for the SHB band's summer concert. However, we also see that you haven't ... 於 www.cpsenglish.com -

#58.in case/in the case/in case of的用法及區別@ 英文美魔女:: 痞客...

前往in case/in the case/in case of的用法及區別@ 英文美魔女:: 痞客... 2022-03-08. 文章推薦指數: 80 %. 投票人數:10人 ... 於 hkskylove.com -

#59.in case - 台灣公司行號

標籤: in case. in case/in the case/in case of的用法及區別- 英文美魔女- 痞客邦. 2007年9月16日- in case萬一。是連詞,引導條件狀語從句。也就是說in case後面是 ... 於 zhaotwcom.com -

#60.just in case 用法 - Tanhoa

just in case (【片語】以防萬一)意思、用法及發音| Engoo Words. 如果要表達萬一/假如某事發生的話就要「如何做」,就用”in case of”:. e.g. In case of emergency, ... 於 www.tanhoangrou.co -

#61.in case 用法|表示以防萬一,快來學高出現的用法

in case用法也可以表示「以防」的意思,可以用in case of + N或in case + S V。常和for fear of、for fear that、lest做比較。in case 用法在生活中 ... 於 happyfish.blog -

#62.Oracle Case用法@ FOREVER的開發日記 - 隨意窩

201311181611Oracle Case用法 ?Oracle. case; oracle. select (case when ISCANCELED='1' then 1 when ISCANCELED='2' then 2 when ISCANCELED='3' then 3 when ... 於 blog.xuite.net -

#63.in case of的用法 - 作业九九网

It may rain; you'd better take an umbrella in case.可能下雨你最好带把伞,以防万一. 用法二、起连词作用,用于引导条件状语从句和目的状语从句① 引导条件状语从句,意为 ... 於 www.zuoye99.com -

#64.A hard case才不是很難的案子!不想報告時一秒惹怒老闆

Case 很常出現在辦公室口語中,用法靈活,意思很多。我們來看幾個容易誤解的句子。 That will be the case. (X)就是這個案子。 (O)情況就是這樣了。 於 www.storm.mg -

#65.case when用法 - 知乎专栏

case 有以下几种搭配: http://1.in any case表示无论如何;http://2.in no case表示绝不。when有以下几种用法:1.表示什么时候、何时;2.可以引导从句;3. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#66.in case of need 中文 - Unsereins

address in case of need中文:必要時的地址,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋address in case of need的中文翻譯,address in case of need的發音,音標,用法和例句等。 ② ... 於 www.unsereins.me -

#67.Frombody Object Is Null - brai n perspective

In both cases, our method will be invoked, but the model binder won't assign anything to value and it will be ... ConversionException类的典型用法代码示例。 於 brain-perspective.de -

#68.in case of 與in the case of 用法和意思是否相同? - 官方英文 ...

in case of 用法: A) 表條件(如果, 萬一); B) 表原因或否定的目的(因為可能、以防、以備). in the case of 表示“就⋯ ⋯而言”、“至於”、“在⋯⋯ 情況 ... 於 www.englishquiz.org -

#69.in case of 與in the case of 用法和意思是否相同? - 親親寶貝

In case,你想知道的解答。incaseof用法:A)表條件(如果,萬一);B)表原因或否定的目的(因為可能、以防、以備).inthecase...| 親親寶貝. 於 kidwikitw.com -

#70.Gathering dust 闲置不用-新东方网

难道这是在说车上积满了灰尘?听两个人的对话,学习地道英语表达“gathering dust” 的实际含义和用法。 ... Well, in that case – yes, please! 於 www.xdf.cn -

#71.switch - JavaScript - MDN Web Docs

一個switch 陳述式會先評估自己的expression。然後他會按照 case 條件順序開始尋找,直到比對到第一個表達式值跟輸入expression 的值相等的case ... 於 developer.mozilla.org -

#72.in case if用法– in case 中文 - Betht

IF、CASE翻成中文就是「如果」,根據條件來決定要執行的事情, 在各個程式語法理面都會有類似的語法,MYSQL也不例外今天介紹的是IF、CASE基本用法, 那這兩個使用時間 ... 於 www.bethtyon.co -

#73.in case (【片語】) 意思、用法及發音| Engoo Words

In this case, it is followed by a singular verb. 在這種情況下,後面就要接上單數動詞。 瀏覽教材. 於 engoo.com.tw -

#74.英語世界:In case 以防萬一- 香港文匯報

如果依照這個用法,那麼一開始時提過的電梯告示,或許可寫成:. In case there is a lift entrapment, please hold the alarm button for ten seconds ... 於 paper.wenweipo.com -

#75.In Any Case的意思 - 希平方

In any case, part of what we have to do is give them a bath once in a while. 總之,我們的天職之一就是偶爾幫他們洗洗澡。 觀賞完整影片 於 www.hopenglish.com -

#76.in case, in case of, in the case of的用法_英语短语 - 英语语法

1、 in case用作复合从属连词时,引导条件状语从句或表示否定意义的目的状语从句,表示"万一"、"倘若"、"如果"、"免得"、"以防"等,而作副词用时, ... 於 en-grammar.xiao84.com -

#77.克里斯的小窩- [英語學習] 【用法差很大】in case和 ... - Facebook

in case of 是介係詞片語,用來描述「如果/ 當事情發生時我們該做些什麼」,意思和in case 差不多。 因為of 是介係詞,後面通常加名詞或代名詞,常用結構 ... 於 www.facebook.com -

#78.主管對員工說「Make a strong case 」是什麼意思? - Cheers ...

Case 很常出現在辦公室口語中,用法靈活,意思很多。我們來看幾個容易誤解的句子。 1.That will be the case. (X)就是這個案子。 (O ... 於 www.cheers.com.tw -

#79.SQL CASE - SQL 語法教學Tutorial - Fooish 程式技術

CASE expression WHEN value THEN result [WHEN···] [ELSE result] END;. 若省略了ELSE 子句且洽無相符的條件則會返回NULL。 CASE 關鍵字用法(Example). 於 www.fooish.com -

#80.表「以防萬一」的英文片語「in case」有兩種用法!

表「以防萬一」的英文片語「in case」有兩種用法! ... 聰明的人面對任何事情都會未雨綢繆做些什麼來「以防萬一」,將麻煩降到最低,英文片語可以用「in case」表達,有兩種 ... 於 blog.english4u.net -

#81.Using the Effect Hook - React

Note how we have to duplicate the code between these two lifecycle methods in class. This is because in many cases we want to perform the same side effect ... 於 reactjs.org -

#82.關於Case的意思和用法的提問 - HiNative

"Case" 的用法和例句. Q: 請提供關於in case 的例句給我。 A: I'm going to buy a cover for my laptop, just in case. I bought apples in case I wanted something ... 於 hinative.com -

#83.in that case用法解說(含例句) - QWVATK

in that case用法解說(含例句)_高中英語_學習資料大… In that case, we won't wait any longer. 那我們就不再等了。《漢英大詞典》 2 In that case he and she must ... 於 www.thegardncty.co -

#84.in case是什么意思,in case怎么读 - 英语翻译在线翻译

in case的中文意思:假使;免得; 以防;,点击查看详细解释:in case的中文翻译、in case的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握in case这个短语。 於 fy.tingclass.net -

#85.case when用法- 常用英語單詞

case 有以下幾種搭配: any case表示無論如何; no case表示絕不。when有以下幾種用法:1.表示什麼時候、何時;2.可以引導從句;3.俚語“入鄉隨俗”。 於 m.smyyj.com -

#86.Dockerfile reference | Docker Documentation

In most cases, it's best to start with an empty directory as context and keep your Dockerfile in that directory. Add only the files needed for building the ... 於 docs.docker.com -

#87.TIPTOP 內CASE 用法- iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題

TIPTOP 內CASE 用法 ... CASE 只可以像這樣用,還是他也可以兩個條件? 正常. CASE A WHEN 'Y' 正確. WHEN 'N' 不正確. END ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#88.if that is the case-翻译为中文-例句英语

使用Reverso Context: if that is not the case,在英语-中文情境中翻译"if that is the case" 於 context.reverso.net -

#89.case - 用法_例句 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,為您提供case的在線翻譯,case是什麼意思,case的真人發音,權威用法和精選例句等。 於 dict.cn -

#90.case的用法,in case (of), in no case, it's the case都要會用

今天我們來學習case的用法。 請熟讀例句到會說:. 01case. 病例;情況;案件;真相; 箱. Set my case over the shelves. 把我的箱子放在架子上。 於 ppfocus.com -

#91.MySQL CASE()用法及代碼示例- 純淨天空

用法 : CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 WHEN conditionN THEN resultN ELSE result END;. 參數:. 此方法接受以下兩個參數:. 於 vimsky.com -

#92.Form表单 - Ant Design

useForm(); const onGenderChange = (value: string) => { switch (value) { case 'male': form.setFieldsValue({ note: 'Hi, man!' }); return; case 'female': form. 於 ant.design -

#93.构建最终原生二进制文件 - Kotlin 官方文档中文版

binaries { executable("foo", listOf(DEBUG)) { // Binary configuration. } // It's possible to drop the list of build types // (in this case, all the available ... 於 book.kotlincn.net -

#94.case是什么意思,case中文翻译,case音标、读音、用法

❷⓿❷❶ 】case是什么意思、case发音和在线翻译,case怎么读,case中文意思、读音、用法、例句、含义... 於 dictabc.com -

#95.in case that的用法

in that case的意思:那樣的話。. in that case的用法:用于句首,表示接下來所說的話是前面談論的事情的一個承接,與之前的討論是相互依存的關系,沒有特殊的含義。 於 www.clubfeeast.co -

#96.执行多组语句中的一组- MATLAB switch case otherwise

当case 表达式为true 时,MATLAB ® 执行对应的语句,然后退出 switch 块。 计算的 switch_expression 必须为标量或字符向量。计算的 case_expression 必须为标量、字符 ... 於 ww2.mathworks.cn -

#97.case的用法,in case (of), in no case, it's the case都要 ... - 趣關注

中學英語詞彙是英語的常用詞。 熟練掌握中學詞彙,就能流利說英語。 今天我們來學習. case. 的用法。 請熟讀例句到會說:. case的用法,in case (of), ... 於 auzhu.com