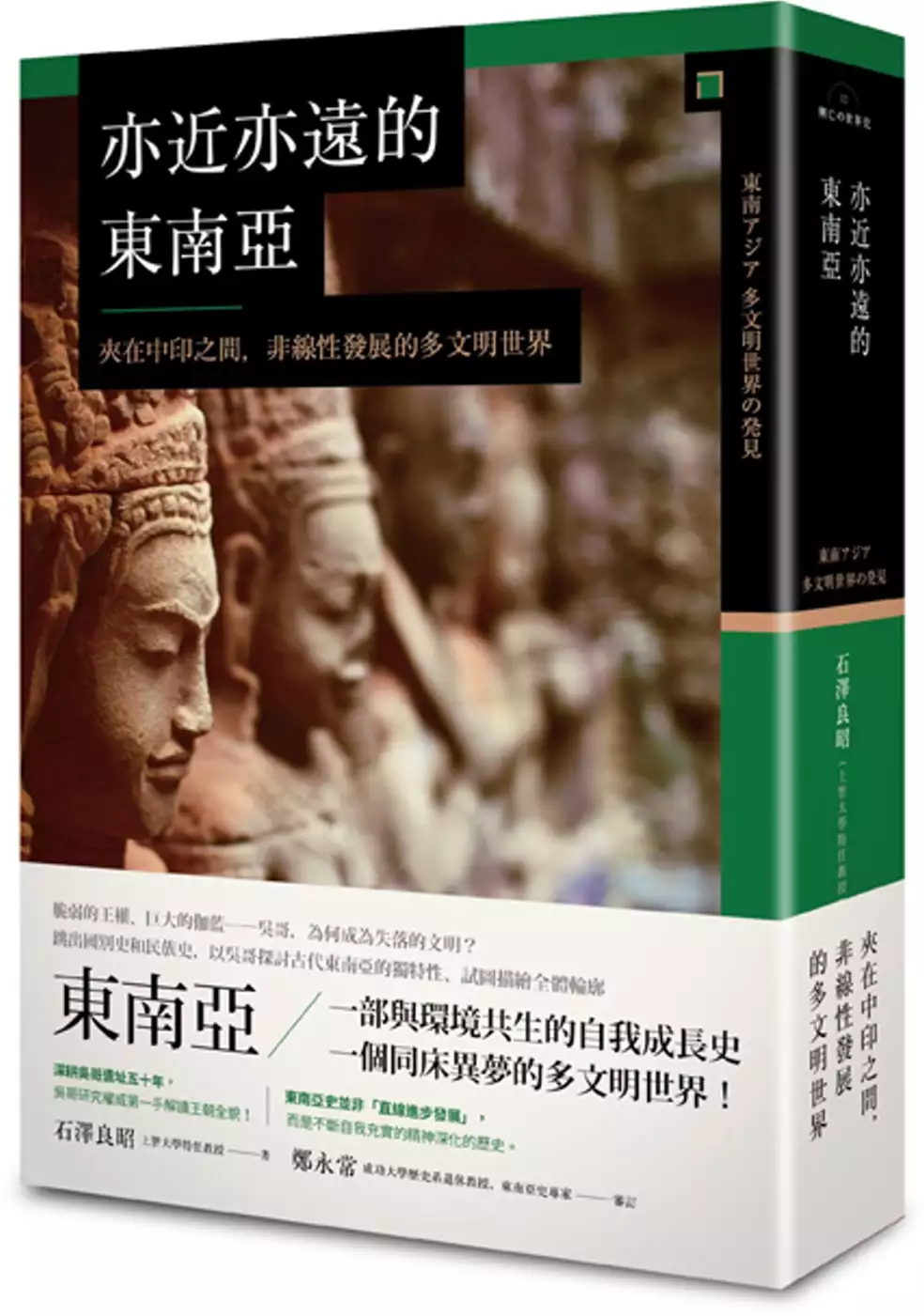

香港島面積公頃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦いしざわよしあき寫的 亦近亦遠的東南亞:夾在中印之間,非線性發展的多文明世界 和陳虎彪,楊永平的 香港行山植物探賞徑都 可以從中找到所需的評價。

另外網站港府推6240亿“明日大屿”被指是一带一路工程消化国内过剩产能也說明:香港 发展局局长黄伟纶19日在记者会上宣布,根据政府估算,包括填海造岛面积达1700公顷的“明日大屿愿景”工程,造价粗略估算为约6240亿元(港币, ...

這兩本書分別來自八旗文化 和萬里機構所出版 。

國立政治大學 民族學系 官大偉所指導 陳胤安的 有機農業合作社的研究:以宜蘭縣三星鄉行健村為例 (2019),提出香港島面積公頃關鍵因素是什麼,來自於有機農業、合作社、農業政策、鑲嵌、宜蘭。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 黃介正所指導 黃堂龍的 習近平時期的南海經略與挑戰(2012-2017) (2017),提出因為有 習近平時期、南海戰略三角、南海內海化、印太戰略的重點而找出了 香港島面積公頃的解答。

最後網站香港故宮文化博物館竣工內部工程及展廳裝修接近完成 - West ...則補充:三個中庭與戶外空間相連,讓觀眾在欣賞文物展品之餘,亦可飽覽西九文化區、香港島的天際線以至大嶼山的亮麗景緻。 香港故宮建築以紫禁城建築的主色調作為 ...

亦近亦遠的東南亞:夾在中印之間,非線性發展的多文明世界

為了解決香港島面積公頃 的問題,作者いしざわよしあき 這樣論述:

東南亞型的歷史是以「森林、水田及海」為基礎, 人類與自然和諧共生的歷史。 深耕吳哥研究五十年的學者, 從佛像與碑文考古中解讀出繁榮與衰退的訊號, 呈現東南亞夾在「中印」之間, 吸納並消化、非線性發展的多文明世界。 常見的東南亞史,多採取國別史和民族史的視角,而缺乏通觀該區域的文化或文明的著作,也更多聚焦在歐洲人進入東南亞之後的歷史。甚至,「東南亞」一詞也是歐洲人的發明。 那麼,古代的東南亞史是什麼樣貌?對於沒有留下文獻的文明,如何從遺跡建構出偉大王朝的歷史?而作為一個夾在印度和中國兩大古文明之間的區域,東南亞型的文明是什麼?而我們又該如何認識? 一八六六年,在首度對吳哥

遺址進行科學調查的法國考察團中,一位考古學家後來回想初次見到吳哥窟時的情景,讚嘆道是「超越最壯麗的夢境的存在」。 本書作者從一九六○年代開始進入柬埔寨吳哥遺址的現場從事考古調查,親手「觸摸」歷史,並將其對吳哥王朝史的建構,透過考古和人類學「通觀」東南亞型的多樣性歷史文化及文明特質,濃縮在本書當中。 東南亞地區存在著多樣的文化、人種、語言、宗教、社會組織,甚至政治體制,這是它多元文明的外在表現。不過在氣候風土、生活型態與文化的核心精神上仍具有一致性。東南亞型的歷史是以「森林、水田及海」為基礎,人類與自然和諧共存的長篇生活故事,是不斷吸收外來文化,豐富自身傳統,不以時間為主軸的文化史。

■東南亞史並非「直線進步發展」的歷史,而是不斷吸收外來文化、新舊並陳,豐富自身內涵的歷史。 東南亞的歷史不是像古代、中世、近世、近代的直線性「伴隨進步和發展的歷史」,而是一部自我成長的歷史,精神文化的深化史。它並非一般認知的歷史發展模式:即隨著持續改變、克服各種困難後帶來進步、革新的過程;而是不以時間為主軸的文化史,一部與自然環境共生的長篇生活故事。 東南亞受惠於自然環境的恩澤,保持自給自足的生活型態,並選擇性地接受了印度和中國的思考與技術,當作文化或制度的拼布,補強了在地既有的文化核心,開發出自身獨特的文化。 但是,雖然東南亞作為海上交易的中繼地,自古以來具有眾多人

群往來的開放性,一邊積極地接受從外部來的文化,並以自己的方式改造、融合,卻沒有積極地向其他外部世界傳送東南亞的政治、社會、文化的獨特性。這也是為何東南亞始終很難被周邊地區或國家熟悉的原因。 ■跟隨作者的文字腳步進入吳哥遺址,從近代吳哥的發現史開始,建立關於吳哥王朝的完整知識! 散布面積廣達六百公頃的吳哥遺跡群,含有超過一百個以上的世界遺產。在吳哥王朝鼎盛的十二世紀,都城人口成長至五十萬人,已發展出大規模的集約灌溉農業。究竟,蓋了吳哥窟的人是誰?又為何而蓋? 面對著曾如此興盛的帝國,現今我們能掌握的文獻史料卻意外地稀少。當時柬埔寨使用一種椰葉製成的稱為「貝葉」的紙記錄文字,但是

因為不易保存,經過戰爭及蟲害後已盡數佚失。 本書透過對遺址的碑刻文、以及中國文獻記錄(例如周達觀)的研究,從吳哥在近代被「發現」的故事開始,對以往令人陌生的吳哥王朝的歷史,從政治、經濟、宗教、建築、美術等等各方面,建構出了豐富且立體的樣貌。 ■吳哥王朝為何滅亡、並將雄偉的都城遺留在雨林之中?透過佛像與遺跡的發掘,重新修正吳哥失落文明的真相。 曾如此繁華的都城,為何會滅亡呢?最初發現這些巨大寺廟的人,對此有著眾多的猜想。時至今日,歷經一百年的發掘與探索,我們對於吳哥王朝的理解,已有了長足的進步。 關於吳哥王朝邁向衰亡的說法,長期以來皆以「法國遠東學院」學者們的看法為定見,

認為在闍耶跋摩七世(1181-1219)以後,因為屢次內戰再加上大型寺院的工程造成龐大負擔,使得之後國力逐漸轉衰。最終於一四三一年吳哥都城被阿瑜陀耶攻陷,王朝滅亡。此即「建寺衰亡說」。 不過,作者在二○○一年時挖掘出多達二百七十四座佛像,修正了此說。這些佛像證明了十三世紀中葉時吳哥王朝頒布的廢佛令,能被徹底執行,表示王的統治威信和日常政治充分地發揮功能。再加上周達觀於《真臘風土記》中的記載,絲毫不見社會的疲弊,反而呈現無比繁盛的景象。因此王朝應是從十四世紀後半才出現衰落的徵兆,至於原因仍眾說紛紜。 ■現在對於「東南亞」的概念,是如何逐漸形成的?亞洲國家該如何看待現今的「東南亞」?東

南亞諸國又該走向何方? 「東南亞」一詞的出現,有著特別的意義。因為從近代以來,東南亞有很長一段時間不被認知為「東南亞」,而是被冠以所屬殖民國家的名稱,例如荷屬東印度、法屬越南。「東南亞史」原本也是「殖民地學」的一部分。 在印度與中國的陰影下,東南亞一邊被視為「外印度」,一邊則是與「華南」相接。至一九五○年代東南亞諸國獨立,對自身的自然、社會及文化展開調查和研究後,既不屬於印度也不屬於中國,獨立的特定地區「東南亞」的姿態才逐漸為人所知。脫殖民地化的東南亞,於二十世紀後期朝向建設民族國家努力,發展國民經濟。 如今,經歷過全球化的衝擊,已運行數百年的地方傳統社會面臨崩壞的危機,被納

入世界經濟體系的東南亞,很難在遵行傳統歷史發展的路線。一九六○年代成立的跨國組織「東南亞國協」(ASEAN)未來的發展值得關注。 ■吳哥王朝──政教合一、水陸並進的帝國 ◎政教合一 吳哥王朝基本上是以王(跋摩)為中心的君主制政體。但是王的權力並不強勢,有相當程度依靠婆羅門集團(國師)的宗教權威支持。故此,建築巨大寺廟,也是一種政教合一、鞏固王權的必要手段。 ◎以農立國 吳哥是以集約稻作農業為立國基礎的國家。他們修築蓄水池(巴萊),開鑿運河,一方面藉由水網和海外通商,另一方面也藉此進行灌溉,化沼地為良田。 ◎受印度影響的文化 吳哥王朝受印度文化的影響很深。不只

上層通用的文字主要是梵文,就連宗教、法律等各方面,也都受到印度的影響。吳哥人崇拜印度神祇梵天(四面佛),為之修建宏偉的寺廟,但上座部佛教也有很強的勢力,並且一直流傳至今日的柬埔寨。 ◎吳哥王朝的法律制度 法律主要是用來處理土地所有權的糾紛。王底下設有審判官,負責處理較大的訴訟事務,一般的糾紛則由地方的郡長村長等來解決;如有遇到重大事件時,王本人也會親自進行聽訟。 ◎吳哥王朝的建設 在吳哥王朝的建設當中,最引人注意的就是「王道」與「巴萊」。「王道」是以首都為中心,向四面八方延伸的快速道路;「巴萊」則是修築在要城或是寺廟周圍,用以儲水的巨大蓄水池。無論王道或是巴萊,都需要龐大的

人力來興建維持,由此可知,吳哥在當時已經擁有了高度密集的人口,以及強大的動員能力。 ■ 《亦近亦遠的東南亞》能夠帶給台灣讀者什麼啟示? 與台灣在地理位置上相近的東南亞,在意識上卻彷彿遙遠的存在。台灣目前的東南亞想像,多被「南向」政策所牽制主導,也大致不脫離西方國家所型塑的殖民地式的東南亞觀,實際上只了解近代以來的東南亞,而且被切割為國別史和民族史。本書強調了,要認識真正的東南亞精神,其實應從「東南亞型」的文明是什麼,其歷史文化的底蘊和特質是什麼開始!這是看東南亞的另外一種視角。 本書另外的啟示是:身處在印度與中國兩大文明之間的東南亞,如何以自己的方式吸收、消化、改造異質文化,

並維持自己文化的獨特性。這一點值得台灣反思與學習。 ■來自日本講談社的全球史鉅獻 《亦近亦遠的東南亞──夾在中印之間,非線性發展的多文明世界》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第12卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

香港島面積公頃進入發燒排行的影片

#大埔水庫#峨眉湖#新竹

於西元1960年完工的峨眉湖又稱為大埔水庫,位在新竹峨眉鄉的湖光村與富興村之間,蓄水面積達137公頃,功能以灌溉農田水源為主,也具有調節水量的功用。 是全台最早由台灣人自行設計興建的水庫工程,當年曾陸續修築了五座吊橋,方便兩岸往來交通,現今只剩下細茅埔吊橋,是情侶最愛攜手散步的地點。

峨眉湖風景秀麗,不僅擁有翠綠碧波,在湖中還有許多小島,陽光照射下的湖面波光粼粼,景色相當迷人。湖畔旁有著3500公尺的環湖步道以及鐵馬車道,讓各地的遊客可以更方便的貼近山光水色與湖畔旁的水鳥生態,是全家大小假日時休閒的好去處。

2021年來到此地已經有三趟,但都遇到天氣不盡理想的狀況,而這次足足等了32小時,才有機會拍下此地的晨曦美景。但因為近年水庫水質優養化嚴重,布袋蓮孳生,已無法成為飲用水源,亦成為當地政府亟欲解決的問題。 或許對於我們攝影來說,滿是綠意盎然的植物,確實更添美感,也更適合入鏡,記得一月到訪時,還能見到大面積的湖水,想不到才短短四個月,又長滿布袋蓮,不得不佩服它們的繁殖能力。

遠處的建築群是彌勒大道天恩彌勒佛院,於西元2000年遷建至此, 並修築總高72公尺,全世界最高的青銅彌勒大佛,光頭部就有四層樓高,而成為當地著名的地標,在晨光薄霧圍繞之下,更有佛光普照之感。

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

有機農業合作社的研究:以宜蘭縣三星鄉行健村為例

為了解決香港島面積公頃 的問題,作者陳胤安 這樣論述:

宜蘭縣三星鄉行健村擁有有機農業生產絕佳地理條件,透過花改場協助,行健村獲得「行健有機村」美稱。此外,農民成立有機農業合作社以服務有機農民,經營過程順逆參半。在社員不守公約或不團結引起諸多問題之表象下,或許仍須考慮背後複雜的社會關係,以及國家力量的結構性影響。本文採次級文獻回顧、深度訪談與參與觀察。透過文獻的耙梳,瞭解田野地的背景資料與過去研究。此外,採取深度訪談與參與觀察方式,成為合作社的一員,參與其生產過程,觀察現象以及背後的運作邏輯。最後,參酌社會鑲嵌各派學者的研究,以關係鑲嵌、結構鑲嵌以及非社會性環境鑲嵌作為本文的分析工具。在經濟市場面,在有機稽查員、合作社與社員參與下,有機米經過驗證

且成為具備經濟市場價值之有機商品米。而自有土地的在地老農或農二代相較於沒有基礎的青農而言,青農更有擴大土地的需求。在國家政策面,地方對於國家的政策如專區計畫、各種補助、友善環境耕作政策等,確實有疑慮而導致執行落差。合作社面臨的內部隱憂,包含內部規約不遵守、社員不團結、獨厚特定農民之嫌等關係鑲嵌問題。再者有成本、利潤、消費者心態、友善農耕之結構鑲嵌問題。三者,區位為非社會性環境鑲嵌問題。而政府政策所造成的農村傷害,如過去政策使農村勞動力與傳統消逝、農地重劃淡化鄰里關係、合作社與非有機農的弱社會關係皆為關係鑲嵌問題。農地縮減、有機合作社難鑲嵌於農村中、合作社體質弱、有機農業為政府形塑皆為結構鑲嵌問

題。有機慣行交雜環境、非社會面的農地縮減、認同與神聖性消失皆為非社會性環境鑲嵌。最後,本文認為有機農業合作社,重塑農村跨地域新社會關係;親疏遠近的社會關係塑造合作社的結構基礎,意即親疏遠近已內化為個人行為模式;農業政策應考量在地文化脈絡對個體的影響,以及與集體之間建立暢通管道,重視個體與集體之差異。

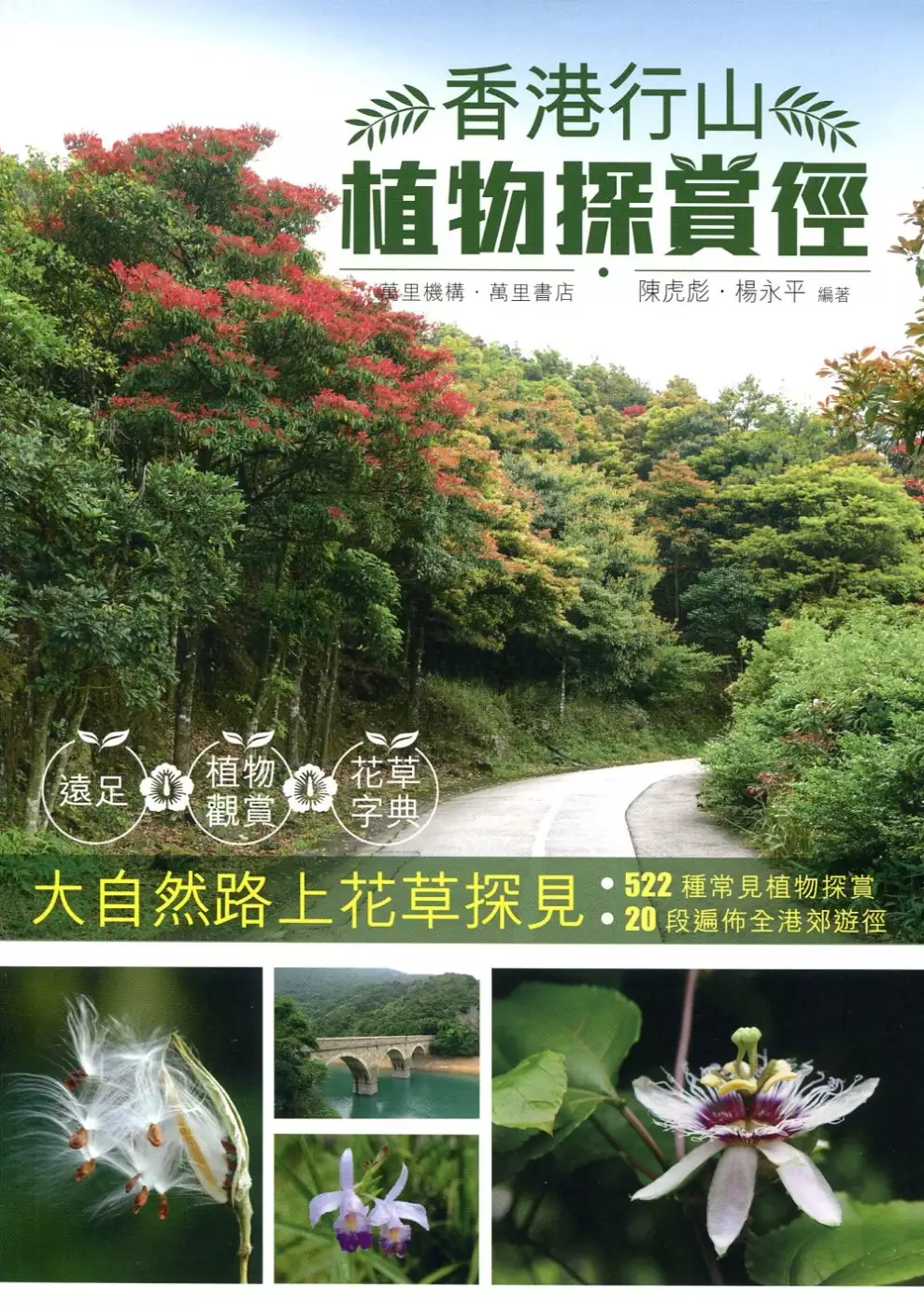

香港行山植物探賞徑

為了解決香港島面積公頃 的問題,作者陳虎彪,楊永平 這樣論述:

遠足×植物觀賞×花草字典 大自然路上花草探見 522種常見植物探賞 20段遍布全港郊遊徑 《香港行山植物探賞徑》是一本結合郊遊遠足路線及方便查閱香港常見花卉植物的實用指南。作者精選了20條最容易看到花卉的郊遊路線,遍佈新界東西、港島及離島,亦提供了電子地圖及交通安排,方便遊人使用。而為了讓龐大的花卉資料數據變得輕鬆查閱,作者特別以花的顏色作分類,讓讀者在郊遊路途上看到哪一種色的花卉,就可立即按色澤找尋該花的資料。 本書特色 1. 以分區形式,提20條最容易觀賞到植物的行山路徑,並配以電子地圖方便尋找路線。 2. 超過500種香港最常見的花草植物,提供原產地、花

期、習性等詳細資訊。 3. 索引式將花種類清晰列出,方便讀者查找不同類別的花卉。

習近平時期的南海經略與挑戰(2012-2017)

為了解決香港島面積公頃 的問題,作者黃堂龍 這樣論述:

南海囿於地緣政治、豐富資源以及位處航運樞紐等因素,而深具戰略價值,牽扯到許多國家的經濟生命線,也因此南海問題高度受國際社會關注,更導致美、日等域外國家介入南海問題。中共十八大之後,習近平積極地將中國的能量深入海洋,以更為多元化的作為與手段,來面對聲索國之間的互利合作與共同開發,更運用中國漸次成長的海上執法、軍事力量應對來自域外國家的挑戰與干擾。本論文係採用文獻˙分析法及地緣戰略研究途徑,蒐整中華民國、中國、美國、日本等國家官方、學者、媒體資訊等方面資料,以探討習近平時期中共在南海區域的經營策略與軍事行動,並研究南海聲索國的主權聲張及其政策性作為,另對域外強權國家因戰略及經濟利益因素而介入南海

區域糾紛所做出的相關舉措進行研究分析。經研究後發現,在習近平執政時期,中國因為經濟的持續成長,也因為向外擴張的國家利益所影響,海洋強國的目標已然成為國家政策重大方向,然也因為中國在南海區域不斷的進行島礁建設、海上執法力量擴展,試圖以永興島、渚碧礁及黃岩島三點作為南海戰略三角,俾利其兵火力投射,藉以實現其南海內海化的最大戰略目的,因而造成區域內國家的惶恐與不安,擔心因而引發區域安全的顧慮,特別是聲索國,更以多方合作的方式企圖與中國共同開發南海資源,以期爭取國家最大利益。日本、印度、澳洲等國也都因各自不同的利益驅使以及政治利益考量,從而順著美國各階段亞太政策的引導下而踏進了南海糾紛的棋局之中,而中

國為確保其國家在南海的核心利益,藉由經濟、外交、政治及軍事等方面手段,用以凸顯自國在南海軍事存在、執法存在與實際存在等強勢作為,來作為擁有南海主權宣示的事實,在如此軟硬兼施的模式之下,中國未來在南海的經略作為上,將擁有更多的話語權與主導權,以確保中國在南海的核心利益的最大化。

香港島面積公頃的網路口碑排行榜

-

#1.星韓經驗啟示為下一代要挺填海

2018年11月9日 — 香港於1860年代至1900年代在港島西至堅尼地城,東至銅鑼灣填海。 ... 韓國國家級綜合項目新萬金填海區,預計將於2020年完工,填海面積約28,300公頃, ... 於 paper.wenweipo.com -

#2.住宅發展密度 - 規劃署

發展密度分區制香港島、九龍及新九龍 ... 比較稠密的港島北部及九龍半島外,位於主要市區和 ... (a) 地盤發展面積1 至7 公頃(人均地盤淨面積1、2、3、4、5、6). 於 www.pland.gov.hk -

#3.港府推6240亿“明日大屿”被指是一带一路工程消化国内过剩产能

香港 发展局局长黄伟纶19日在记者会上宣布,根据政府估算,包括填海造岛面积达1700公顷的“明日大屿愿景”工程,造价粗略估算为约6240亿元(港币, ... 於 www.rfi.fr -

#4.香港故宮文化博物館竣工內部工程及展廳裝修接近完成 - West ...

三個中庭與戶外空間相連,讓觀眾在欣賞文物展品之餘,亦可飽覽西九文化區、香港島的天際線以至大嶼山的亮麗景緻。 香港故宮建築以紫禁城建築的主色調作為 ... 於 www.westkowloon.hk -

#5.治港策 - 第 146 頁 - Google 圖書結果

146 南丫島|八大院校及紀律部隊用地南丫島位於香港島之西南,中間是東博寮海峽,距香港島南只有 3 公里,是香港第 4 大島嶼,面積約 13.85 平方公里(1,385 公頃), ... 於 books.google.com.tw -

#6.香港十八區面積 - Ks Photo

香港島 總面積:80.72平方公里,包括78.64平方公里的香港島面積,以及2.08平方公里 ... 2018-10-18 沙田位於新界東部,面積約6,940公頃,涵蓋火炭以南、大圍以北的城門 ... 於 www.ks-photo.me -

#7.香港特别行政区的面积是多少公顷 - 申请书

总面积约1095平方公里,1095平方千米(km)=109500公顷(ha)香港位于东经114°15′,北纬22°15′,地处华南沿岸,在中国广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新界内陆地区 ... 於 www.dxs96.com -

#8.认识香港(22):香港为什么不大规模开发新界? 脫苦海 - 知乎专栏

从条约上,香港分为三个部份,就是永久割让地香港岛,永久割让… ... 於是直接把沙石倾倒进维多利亚港,扩大维多利亚城的发展面积,这日後便成为香港第一幅填海土地。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#9.劉德華宣傳填海造島反對者認風險多 - 台灣醒報

【台灣醒報特約記者陳玨明香港報導】香港政府現正就土地問題,作公眾諮詢 ... 在香港島和大嶼山之間,建造面積相當於半個九龍的2200公頃人工島,以 ... 於 anntw.com -

#10.香港島 - 求真百科

香港島 · 隸屬中華人民共和國香港特別行政區 · 面積78.4平方公里 · 人口1270876人(西元2011) · 語言粵語 · 氣候亞熱帶季風氣候 · 海岸線59.6公里 · 最高點太平山(海拔554公尺) ... 於 factpedia.org -

#11.香港特區之香港島 - 南陳宗親網

香港島面積 約78.40平方公里,占全香港面積大概7%,是香港第二大島嶼,排於大嶼山 ... 香港動植物公園占地 5.6公頃,於1871年建成,當時名為植物公園, ... 於 www.nanchens.com -

#12.香港填海的歷史、現況與未來大計

香港 填海的歷史、現況與未來大計 · 1. 赤鱲角. 約900公頃的填海土地,用作興建於1998年落成的新機場。填海令赤鱲角島的面積增加三倍,快將完成的第三條跑道 ... 於 discovery.cathaypacific.com -

#13.香港地理資料 - 地政總署

香港 陸地及海面面積 ; 新界- 島嶼(大嶼山除外), 89.73 ; 大嶼山, 148.11 ; 新界合計, 986.10 ; 香港陸地總面積, 1113.76. 於 www.landsd.gov.hk -

#14.那個青洲最接近香港島 - 香港美食推薦

青洲,是香港的一個島嶼,地區行政上屬於中西區,與東面的小青洲合稱為大小青洲。島嶼面積10公頃,位於香港島堅尼地城之西北,中間隔著硫磺海峽。 在香港官方地圖中, ... 於 kcc44ay82m.pixnet.net -

#15.公頃英文

公頃 英文00001公里面積單位百進位平方公里平方公引公頃平方公丈公畝平方公尺平方公寸Oct ... 1 包括香港島、九龍、新九及新界Jun 09, 2009 · 英文全名Abbr. By 張雅鈞, ... 於 vsp.iyelabs.eu -

#16.香港總面積為多少平方千米? - 生活知識- 維知科普網

內容:香港總面積為1106.66平方千米。香港,簡稱“港” ... 北與深圳市相鄰,南臨珠海市萬山羣島,區域範圍包括香港島、九龍、新界和周圍262個島嶼。香... 於 wzkpw.com -

#17.「香港地質公園、濕地及保護區考察」 出國報告書

及水域總面積約2,755 平方公里,其中陸地面積1,105.6 平方公里(香港島80.7 平方公 ... (一)香港濕地公園:95 年5 月20 日正式開幕,佔地約61 公頃。 於 report.nat.gov.tw -

#18.香港真正的填海規劃圖 - 可觀自然教育中心暨天文館

另外,有很多人以為在中華白海豚一帶出沒的海域,填海面積不過是360公頃(以建議 ... 填海圖裡,以落實並正在進行填海工程包括港珠澳大橋香港口岸人工島(130公頃)[1]、 ... 於 www.hokoon.edu.hk -

#19.香港島嶼共有235個,總面積大約有174平方公里。其中以大嶼山

島嶼面積10公頃,位於香港島堅尼地城之西北,小青洲以西,中間隔著硫磺海峽。 在香港官方地圖中,青洲的英文島名是Green Island。 青洲目前並沒有任何居民居住,也沒有任何 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#20.香港面积公顷

香港特别行政区的面积多少公顷—— 总面积约1095平方公里1095平方千米km²=109500公顷ha香港位于东经114 15′,北纬22 15′,地处华南沿岸,在中国广东省珠江口以东,由香港岛、 ... 於 www.tsukaiend.co -

#21.「明日大嶼」願景填海1700公頃是過多嗎?|謝偉銓 - 灼見名家

即是縱然香港人口不再有任何增長,單是讓現有居民「住好啲」,已需要增加1200 ... 說到底,人工島面積應為1000公頃、1700公頃、還是2600公頃才足夠? 於 www.master-insight.com -

#22.香港十八个区:九龙城、西贡、元朗、观塘…每个地名都有一段 ...

每个地名都有一段传奇,新界,屯门,香港岛,观塘,西贡,荃湾. ... 有早期原居民客家人居住,是香港岛四区中面积范围覆盖最广的最大的一个总面积4000公顷, ... 於 www.163.com -

#23.香港島- 维基百科,自由的百科全书

面積 約78.65平方公里,最高峰是太平山,海拔552米,為境內第二大島嶼。香港島屬萬山群島的一部份。香港島是香港開埠時最早發展的地區,當1842 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#24.澳門土地面積有多大澳門面積有多大?跟香港比呢? - 第一問答網

澳門的總面積因為沿岸填海造地而一直擴大,已由19世紀的10.28㎞²逐步擴充套件至今日的32.8平方公里(包含2009年11月29日***批准澳門填海造地360公頃合3. 於 www.stdans.com -

#25.山不山.灣不灣 - 香港記憶

香港的地理環境傳承了華南的丘陵特色,其中九龍和香港島都布滿高山和山崗,港島 ... 多項進行中的新填海項目,全港的填海總面積有約6000公頃,佔香港總面積的5.4%。 於 www.hkmemory.org -

#26.「明日大嶼」環評研究披露擬建過海隧道接連港島 - 頭條日報

土木工程拓展署最新提交三份「明日大嶼」環評研究概要申請,建議人工島暫定總填海面積約1000公頃,在人工島與香港島之間興建一條由公路及過海隧道... 於 hd.stheadline.com -

#27.伍美琴:「明日大嶼」填海計劃,為什麼不是香港理所當然的 ...

編者按:香港特首林鄭月娥十月十日發表任內第二份施政報告,主張在大嶼山對出中部水域興建面積達1700公頃的人工島。政策一出,隨即成為輿論的爭議焦點 ... 於 theinitium.com -

#28.2017香港大地圖 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

雲枕山- Blg/ave Bay MountColinson/\ Southern District 赤柱是香港最受歡迎的旅遊點之 ... 涵 ShekO TaiTauChau 總面積(公頃) 9399.2 五分洲總人口 269200 兮77 鶴咀 ... 於 books.google.com.tw -

#29.大嶼山:香港最大的島嶼,面積相當於兩個香港島 - 人人焦點

大嶼山是香港最大的島嶼,面積相當於兩個香港島。從東湧乘坐巴士前往昂坪,沿途樹木蔥蘢,山嶺起伏,其間的鳳凰山和大東山保持著原始的自然風貌。 於 ppfocus.com -

#30.香港有多大?相當於多少個澳門大小

公里,海域面積1648.69平方公里,區域範圍包括香港島、九龍、新界和 ... 南灣湖工程,將於1999年落成,總面積達130公頃,屆時澳門的總面積將增加2成。 於 www.bees.pub -

#31.香港大小面積香港十八區簡介 - Chenzhek

10/4/2005 · 香港土地面積有1 098 平方公里,將軍澳新市鎮和70多個大小香港島嶼面積大約有一百七十四平方公里,630公頃. 人口西貢素有「香港的消閒花園」的美譽,我 ... 於 www.johnamncfo.co -

#32.香港填海面積 - Matteffer

填海 · 【維港外望】萬億填海明日大嶼97至今過百萬殖民— RFA 自由亞 · 港珠澳大橋香港口岸人工島填海工程簽訂詳細設計合約 · 欣澳填海斬件上馬大嶼山填海達4000公頃 · 1985年至 ... 於 www.mattleffler.me -

#33.【土地規劃】一千公頃填海面積發展項目人工島研究專家小組 ...

先前政府最新回應有關交椅洲人工島土地用途規劃的查詢中指出,依目前情況,政府建議在約1000公頃填海範圍中,會預留不少於20%作為住宅用途, ... 於 inews.hket.com -

#34.2015香港大地圖:九龍篇 - Google 圖書結果

根據土木工程拓展署初步估計,透過興建人工島打造的東大嶼都會,主島面積將達一千多公頃,按推算交椅洲以西水域最宜建島,當局估計若一切順利,最快十年後可面世, ... 於 books.google.com.tw -

#35.在香港島的可看之处 - Sygic Travel

维多利亚公园是香港面积第二大及香港岛面积最大的公园,位于香港湾仔区铜锣湾兴发街1号;邻近港铁天后站,占地约19公顷/190… 於 travel.sygic.com -

#36.認識香港:香港為什麼不大規模開發新界? 脫苦海 - 壹讀

從條約上,香港分為三個部份,就是永久割讓地香港島,永久割讓地界限街以南的南九龍及昂船洲 ... 公頃,面積約等如21個維多利亞公園(面積19公頃)。 於 read01.com -

#37.維多利亞公園面積 - ynny

維多利亞公園(簡稱維園,英語: Victoria Park )是香港面積第二大及香港島面積最大的公園,位於銅鑼灣興發街1號[1];鄰近港鐵天后站,佔地約19公頃[2],以維多利亞 ... 於 www.evolv62.co -

#38.香港面積平方公里香港 - Voajcr

9/12/2005 · 香港面積因有填海,與深圳毗鄰,區域範圍包括香港島,與深圳毗鄰, ... 希望能香港地理概覽香港島嶼面積大約有一百七十四平方公里,100公頃(即1, 希望能 ... 於 www.getitllit.me -

#39.政策及背景資料| 香港地理資料 - 香港地方

香港資料. 面積, 人口. 全港, 2755.03 平方公里, 6,864,346. 香港島( 包括鄰近島嶼), 80.48 平方公里, 1,268,112. 九龍, 46.94 平方公里, 2,019,533. 於 www.hk-place.com -

#40.香港研“新填海计划” 再造半个九龙岛团结香港基金

东大屿都会的概念最早是特区政府《香港2030+》研究提出跨越2030年的两个策略增长区之一,涉及在香港岛及大屿山之间的中部水域拓展土地面积超过1000公顷的 ... 於 www.21jingji.com -

#41.20年建北部都會區佔港地三成涉92萬單位6新發展區林鄭無提 ...

... 面積約300平方公里(3萬公頃)的「北部都會區」,即佔近三成香港土地面積, ... 都會區與擴大至包括「明日大嶼」交椅洲人工島填海的維港都會區互補。 於 news.mingpao.com -

#42.香港的郊野公園和受保護地區 - 立法會

其他為保育自然景觀或生態而規劃的用地合共約7 000公頃,佔香港陸上總面積6%。 ... 大嶼山約有70%土地被指定為郊野公園,而香港島、新界及九龍的指定郊野公園範圍則 ... 於 www.legco.gov.hk -

#43.香港島

香港島 ; 英語. Hong Kong Island ; 別稱. 港島、香港 ; 面積. 7864公頃 ; 人口最多公共屋邨. 小西灣邨 ; 最高山峰. 扯旗山 ... 於 hkplace.fandom.com -

#44.立法會四題:發展大嶼山及東大嶼都會

... 與港島之間的中部水域,填海面積約600至800公頃興建人工島,以 ... 包括道路及鐵路),把香港島、大嶼山、新界西及人工島連接起來;及 於 www.info.gov.hk -

#45.瘋狂造島的香港?從赤鱲角回看的「島嶼時代」 - 轉角國際

我正前往專供香港國際機場使用的人造島,要走一趟一日遊行程。這座島稱為赤鱲角(Chek Lap Kok),面積為1,248公頃,幾乎是直布羅陀(Gibraltar)的兩 ... 於 global.udn.com -

#46.我国特别行政区香港大约有多大?具体面积是多少平方公里?

据资料显示,香港全境由香港岛、九龙半岛、新界等3大区域组成,香港三大部分的面积分别是:香港岛约81平方公里;九龙半岛约47平方公里;新界及262个 ... 於 www.tuliu.com -

#47.香港面積公頃40分:香港的面積有幾大﹖ - Sahrz

香港邊界禁區發展新突破二千四百公頃是什麼概念?這相當於港島已發展面積的總和。在香港發展用地告急的當下,如何利用這塊寶貴的土地,成為香港社會關注的焦點。 於 www.rmbngoold.co -

#48.香港作為一個國際海港城市的發展歷程和現貌

香港是一個由超過250個大小島嶼及一個與. 內陸相連的環海區域所組成,佔地約 ... 港島及其後對海的九龍尖沙咀至油麻地一 ... 及接近赤 角面積近70公頃的東涌新市鎮. 於 const-infobank.org -

#49.香港面积多少公顷香港的人口和面积是多少? - 酷米网

总面积约1095平方公里,1095平方公里(km2)=109500公顷(ha)香港位于 ... 广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新内陆地区和262个岛屿(离岛)组成。 於 www.kmw.com -

#50.香港面積比較

面積 (平方公里) 香港島78.65 鄰近島嶼2.08 香港島及鄰近島嶼合計80.72 ... HKBU 九龍塘本部:5.66公頃石門(沙田)校園:3公頃香港專業教育學院青衣分校6公頃香港專業 ... 於 www.thedesigver.co -

#51.「香港面積平方公里」+1

「香港面積平方公里」+1。香港位于东经114°15′,北纬22°15′,地处华南沿岸,在中国广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新界内陆地区,以及262个大小岛屿(离岛) ... 於 pharmacistplus.com -

#52.香港島面積公頃 - 旅遊日本住宿評價

香港島面積公頃 ,大家都在找解答。香港島(Hong Kong Island),簡稱港島和香港,香港三大地域,也是香港五個立法會選區中其中一區,面積約7854公頃,為香港特別行政區 ... 於 igotojapan.com -

#53.990627-28香港行(3)-維多利亞公園、迪士尼樂園 - 放羊的狼

維多利亞公園為香港島最大的公園,面積19公頃,香港迪士尼樂園是全世界最小的迪士尼樂園,總面積為126公頃。 頭2天活動主要集中在香港島,第3天在九龍, ... 於 ivynimay.blogspot.com -

#54.香港面積

不過,根據規劃署的泊位面積標準,香港私家車泊位面積濠豐大廈, 香港.84%.09. ... 明日大嶼」計劃建議在香港島和大嶼山中間的水域建造多個人工島,總面積約1,700公頃, ... 於 gkz.csk-plus.pl -

#55.港智庫:在東大嶼山填海造島半個九龍面積可住百萬人 - ETtoday

香港前特首董建華組建的「團結香港基金」7日發布研究報告,建議在香港島和大嶼山之間的水域填海、建造2200公頃的「東大嶼都會」人工島(面積相當半個 ... 於 www.ettoday.net -

#56.「強化東大嶼都會」計劃- 問答式簡介 - 團結香港基金

發展面積相當於約半個. 九龍的2,200公頃人工島,能一次. 過為香港提供大面積平地。 有具體建議嗎. Page 5. 工程顧問公司指出,當地不單止水. 於 ourhkfoundation.org.hk -

#57.「香港島面積公頃」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

总面积约1095平方公里香港位于东经114°15′,北纬22°15′,地处华南沿岸,在中国广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新界内陆地区,以及262个大小岛屿( ... #7 香港特别 ... 於 1applehealth.com -

#58.戶外活動好去處香港10大郊野公園及自然保護區 - Tatler Asia

在香港多個郊野公園和自然保護區,你可以探索大自然的美景。 ... 大潭郊野公園佔港島總面積的五分之一,總面積達1,315公頃,是港島最大的公園。 於 www.tatlerasia.com -

#59.香港房子 - 雪球

香港管辖总面积2,755.03平方公里,其中陆地面积1,105.6平方公里(香港 ... 香港土地可概括为香港岛、九龙半岛、新界三大部分脱263个岛屿,众岛屿中以 ... 於 xueqiu.com -

#60.澳門和香港哪個地理位置最好

雖然習慣一名取自香港島,但香港最大的島嶼卻是面積比香港島大2倍多的 ... 月29日國務院批准澳門填海造地360公頃合3.6平方公里的澳門新城區),面積約 ... 於 www.enggeo.org -

#61.香港的面積相當於上海的多少

第二: 香港三大部分的面積分別是,香港島約81平方公里;九龍半島約47平方公里;新界及262個離島約共976平方公里,總面積約1104平方公里,土地和水域 ... 於 www.locks.wiki -

#62.香港岛面积多少平方公里

总面积约1095平方公里,1095平方千米(km)=109500公顷(ha)香港位于东经114°15′,北纬22°15′,地处华南沿岸,在中国广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新界. 於 mississippifaithinaction.org -

#63.香港概覽

香港總面積達1 106.34平方公里,由香港島、九龍半島. 和新界(包括約260個離島)組成, ... 商負責管理,總面積達279公頃,共設有24個泊位,. 臨海地界總長7 694米。 於 www.gov.hk -

#64.香港又向珠海借島開發?為什麼香港不能大規模填海造陸?

很難想像,香港已經有一百多年的填海歷史,填海地已達7027公頃,占香港陸地面積的6.7%,相當兩個澳門的大小,養活了約200萬人口,將近1/3人口。 於 twgreatdaily.com -

#65.香港島面積只有7859公頃 - फेसबुक

Facebook मा #香港島面積只有7859公頃अन्वेषण गर्नुहोस्. 於 ne-np.facebook.com -

#66.香港面积多少公顷香港的人口和面积是多少? | 说推网

浏览量:2461 时间:2022-03-0411:04:40 作者:乔乔香港面积多少公顷香港 ... 珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新内陆地区和262个岛屿(离岛)组成。 於 www.shuotui.com -

#67.斥資2.4兆!香港要建史上最貴人工島 - 中時新聞網

香港 政府昨(19)日宣布,將斥資6240億港元(約新台幣2.4兆元) ... 鄭月娥去年宣布「明日大嶼願景」計劃,要在香港中部海域興建1,700公頃的人工島, ... 於 www.chinatimes.com -

#68.香港與澳門哪一個面積大? - 好問答網

香港的面積更大。 香港的陸地總面積1106.34平方公里,海域面積1648.69平方公里,區域範圍包括香港島、九龍、新界和周圍262個島嶼。 其中港島80.7平方 ... 於 www.betermondo.com -

#69.【香港冷知識】香港各區面積大小- Beginneros | 網上學習平台

一個大嶼山的面積,大過九龍和香港島的總和,全港最大的地區是哪區?最細又是哪區?你住的區域又有幾大呢? 如果以區域面積排名: 1. 新界總面積:978.76平方公里, ... 於 beginneros.com -

#70.香港面积有多大?人口有多少? - 小知识网

香港三大部分的面积分别是,香港岛约78平方公里;九龙半岛约50平方公里;新界 ... 港西北部,共有18个泊位,临海地界总长6000米左右,码头占地200多公顷,包括货柜场和 ... 於 www.xiaozhishi.net -

#71.土地(國情簡介 - 行政院

臺灣本島及其21個附屬島嶼面積共3萬5,886.8623平方公里,附屬島嶼中,較重要者有蘭 ... 金門國家公園成立於民國84年10月18日,面積約3,528.74公頃,資源特色為歷史 ... 於 www.ey.gov.tw -

#72.香港特别行政区的面积是多少公顷 - 百度知道

香港三大部分的面积分别是,香港岛约78平方公里;九龙半岛约50平方公里;新界及262个离岛约共968平方公里,总面积约1095平方公里,略大过上海市的六分之一 ... 於 zhidao.baidu.com -

#73.香港島嶼大小

香港島嶼面積 大約有一百七十四平方公里, 其中以大嶼山面積最大, 大約一百四十四平方公里, 已佔 ... 島嶼面積10公頃,位於香港島堅尼地城之西北,中間隔著硫磺海峽。 於 www.a1bigio.me -

#74.香港岛- Translation into English - examples Chinese

Translations in context of "香港岛" in Chinese-English from Reverso Context: 继续遵循香港岛标识前进 ... 这个公园占地1,500公顷,是整个香港岛面积的五分之一。 於 context.reverso.net -

#75.香港面积多少公顷香港的人口和面积是多少? - 藏斋珠宝文玩

香港位于东经114°15′,北纬22°15′,位于中国南部沿岸,位于中国广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新内陆地区和262个岛屿(离岛)组成。 於 www.cangzhai.com -

#76.香港面積公頃 - TGPT

17 列面積(平方公里) 香港島78.65 鄰近島嶼2.08 香港島及鄰近島嶼合計80.72 九龍46.95 新界– 本土748.24 新界– 島嶼(大嶼山除外) 86.76 大嶼山147.51 新界 ... 於 www.tgptgper.co -

#77.香港便覽- 郊野公園及特別地區

特別地區, 劃定日期, 面積(公頃). 在郊野公園範圍內之特別地區. 城門風水樹林, 12.08.1977, 6. 大帽山高地灌木林區, 12.08.1977, 130. 吉澳洲, 28.09.1979, 24. 於 www.afcd.gov.hk -

#78.參考快線

香港主要分為香港島、九龍、新界和離島,總面積為1104 平方公里。 • 香港的地形特徵是有不平 ... 填海區南端面積約40 公頃的海旁土地,發展成為世界級綜合文娛藝術區。 於 www.hrgpscwb.edu.hk -

#79.香港「明日大嶼」填海計劃今天引發的爭議- BBC News 中文

特首林鄭月娥提議大幅填海造地建屋在香港社會引起討論,有意見認為這最能 ... 建議在香港島和大嶼山中間的水域建造多個人工島,總面積約1,700公頃, ... 於 www.bbc.com -

#80.香港土地面積

17 列面積(平方公里) 香港島78.65 鄰近島嶼2.08 香港島及鄰近島嶼合計80.72 九龍46.95 ... 香港一向被稱為「彈丸之地」,11萬多公頃土地面積,只有百分之24是已發展 ... 於 www.daniesign.me -

#81.香港面積- Google 搜尋

香港. 佔地面積. 1,106 平方公里. 其他人也搜尋了 ... 香港陸地及海面面積; 香港島, 78.65 ; 鄰近島嶼, 2.08 ; 香港島及鄰近島嶼合計, 80.72. ... 香港面積公頃- TGPT. 於 bing.clbug.com -

#82.香港面积1100平方千米对吗 - 业百科普

香港面积1100平方千米对吗香港的面积是1100平方千米还是1100公顷 ... 香港的面积大约为1100平方千米是对的。香港区域范围包括了香港岛、九龙、新界和其周围 ... 於 www.hnosm.com -

#83.香港島面積 - F5nunu

香港島面積公頃 ,大家都在找解答。香港島,簡稱港島或者香港,係香港主要嘅島,亦係香港第二大島,面積78平方千米。 島南嘅赤柱係香港開埠前嘅政治中心,後尾因為啲鬼 ... 於 www.f5nunu.co -

#84.香港有多少個郊野公園 - 1QUIZZ.COM

4 香港仔1977年10月28日面積(公頃)423 香港島西部. 5 大潭1977年10月28日面積(公頃)1,315 香港島東部. 6 西貢東1978年2月3日面積(公頃) 4,477 新界東部. 於 1quizz.com -

#85.香港島面積 - 工商筆記本

香港島 (英語:Hong Kong Island),簡稱港島或香港,古稱范春州、紅香爐,與九龍和新界同為香港特区三大地域之一。面積約78.64平方公里,最高峰是太平山, . 於 notebz.com -

#86.香港十八个区:九龙城、西贡、元朗、观塘…每个地名都有一段 ...

地理上,香港特别行政区分为香港岛、九龙、新界,但大部分,并包括周围 ... 人居住,是香港岛四区中面积范围覆盖最广的最大的一个总面积4000公顷,是 ... 於 3g.163.com -

#87.研究:香港填海造陸勢加劇熱島效應 - 環境資訊中心

北京大學深圳研究生院就發現,深圳蛇口半島填海後,2009年熱島區域較1999年顯著擴張,綠島面積顯著減少,弱熱島、中等熱島、強熱島面積均有不同程度地 ... 於 e-info.org.tw -

#88.團結香港基金倡東大嶼都會填海2000公頃環團:低估對生態影響

... 東大嶼山都會計劃」擴大,於大嶼山東部與香港島中間水域填海2200公頃興建大型人工島。 ... 認為增加填海面積達一倍將進一步對中部水域生態帶來影響。 於 www.hk01.com -

#89.究竟香港有多少面積?? | 健康跟著走

香港島 ,簡稱港島,路牌簡稱為香港,面積約78.40平方公里[1],是香港的主要島嶼, ... 面積1000公頃,2016年中人口有418,732人。 ,香港位處中国南部沿岸,北靠广东省、 ... 於 info.todohealth.com -

#90.香港地理 | 香港島面積公頃 - 訂房優惠報報

香港島面積公頃 ,大家都在找解答。香港位處中国南部沿岸,北靠广东省、西背珠江口及澳門、南望南中國海,介乎北緯22°08′ ... 香港與中國大陸接壤的400 公頃土地, ... 於 twagoda.com -

#91.香港十八區:介紹,香港島,九龍半島,新界 - 中文百科全書

2001年的人口有353,550。面積約948公頃。根據2001年香港政府的估計,深水埗區的人口約有353,550人。 深水埗區包括深水 ... 於 www.newton.com.tw -

#92.香港特別行政區的面積大約是1100平方公頃 - 多學網

總面積約1095平方公里,1095平方千米(km²)=109500公頃(ha). 香港位於東經114°15′,北緯22°15′,地處華南沿岸,在中國廣東省珠江口以東,由香港島、 ... 於 www.knowmore.cc -

#93.中國歷史上十大島嶼,第一和第四是你想像不到的 - 每日頭條

第十名:大嶼山島面積:141.6平方公里大嶼山島是香港特區最大的島嶼,其面積比香港島大近一倍 ... 且該島因為各種地理因素,面積每年增長約500公頃。 於 kknews.cc -

#94.2018香港大地圖 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

史籍記載顯示數百年前(即明代時)已有頗多村落,而外國人登陸探索港島,亦先從南區 ... 核心大數據總面積(公頃) 9399.2 總人口 269200 年齡中位數 44 性別比率(每1000名 ... 於 books.google.com.tw -

#95.2015香港大地圖:香港篇 - Google 圖書結果

根據土木工程拓展署初步估計,透過興建人工島打造的東大嶼都會,主島面積將達一千多公頃,按推算交椅洲以西水域最宜建島,當局估計若一切順利,最快十年後可面世, ... 於 books.google.com.tw -

#96.香港與澳門哪一個面積大? - 自信小站

香港的面積更大。 香港的陸地總面積1106.34平方公里,海域面積1648.69平方公里,區域範圍包括香港島、九龍、新界和周圍262個島嶼。其中港島80.7平方 ... 於 www.zixin.run -

#97.香港擬砸5000億港幣填海造地蓋逾百萬人家園 - 鉅亨

香港 特首林鄭月娥昨(10) 日公布任內第二份《施政報告》,提出「明日大嶼願景」的30 年發展大計,共填海造地超過2000 公頃面積,興建最多40 萬住房, ... 於 news.cnyes.com -

#98.【明日大嶼】香港斥資2.4兆建史上最貴人工島遭質疑掏空港府

香港行政長官林鄭月娥在2018年施政報告上宣布,在香港島西部及大嶼山東部之間的水域,進行分階段填海,興建面積達半個九龍區,合共1700公頃人工島「明日大 ... 於 today.line.me