張瓊方主播照片的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃佩珊寫的 改革中國報業的無冕王:黃天鵬傳記 和張子涇的 再見海南島:臺籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站口條與氣質俱佳:台灣五大電視台美女女主播 - 每日頭條也說明:張瓊方 6月25日就在峇里島甜蜜完婚,回台灣後補拍婚紗照,昨(3)日拿到成品,張瓊方說看到照片時真的超開心,還開玩笑說:「照片比本人還要漂亮!」▽「主播 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和遠足文化所出版 。

國立體育大學 休閒產業經營學系 王俊杰所指導 王瑋的 運動新聞影像拍攝與分析之探究-以2017臺北世界大學運動會為例 (2017),提出張瓊方主播照片關鍵因素是什麼,來自於運動新聞、影像拍攝、2017臺北世界大學運動會。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 蔡念中所指導 陳雅琳的 電視新聞人的掙扎、擺盪與平衡---以「自我民族誌」探索新聞專業 (2011),提出因為有 新傳播科技、經濟力、政治力、置入性行銷、收視率、新聞專業、自我民族誌的重點而找出了 張瓊方主播照片的解答。

最後網站主播界林志玲婚紗照曝光!新娘笑:比本人漂亮 - 自由娛樂則補充:張瓊方 看到成品後相當滿意,還開玩笑說:「照片比本人還要漂亮!」這對新人也預計明天(8/5)在君悅飯店再宴客一次。 三立新聞主播張瓊方 ...

改革中國報業的無冕王:黃天鵬傳記

為了解決張瓊方主播照片 的問題,作者黃佩珊 這樣論述:

The Uncrowned King Huang, Tian-Peng 前《申報》編輯.《時事新報》總編輯.戰時首都唯一報紙《重慶各報聯合版》總經理 首創以國內外要聞作為報紙頭版.中國新聞界第一本專刊《新聞學刊》創辦人 於戒嚴時代的臺灣,參與創辦「中國憲法學會」,發行《憲政時代》,鼓吹民主憲政 ──黃天鵬,開創報業新時代── Huang, Tian-Peng, 1909-1982 黃天鵬之女黃佩珊蒐羅日記.公文祕件.未公開自述.近150張珍貴照片等大量第一手資料, 首次公布黃天鵬60個筆名,見證民初軍閥割據、國共內戰、中日戰爭及報業

發展的歷史。 「今日的新聞,是明日的歷史,新聞記者等同古代的史官,應具有史才、史學、史識和史德。」──黃天鵬 黃天鵬,曾任《申報》編輯、《時事新報》總編輯、國民大會主席團主席等職。著作多達二十餘本,為中國新聞界著作最豐富之人,對中國近代新聞及學術界影響深遠。 1927年,大學時期,創辦《新聞學刊》,為中國新聞界有專門刊物之始。1928年,入《申報》任職,將《新聞學刊》擴大改版成《報學月刊》,儼然成為中國新聞學最權威之刊物。1929年,入東京新聞研究所就讀。1930年,留學歸國後,受邀至復旦大學擔任教授並創立中國第一個新聞學研究室。1931年,任《時事新報》編輯,改革報紙編寫方

式,首創報紙頭版為國內外要聞版,開創中國報業新時代。一路由訪員、編輯晉升至總編輯,推升《時事新報》規模與《申報》、《新聞報》並駕齊驅,內容與水準卻遠遠超越此兩大報。 1938年,對日抗戰期間,他隨國民政府遷至重慶,籌劃《時事新報》復刊一事。1939年,日軍進行大轟炸,十大報在蔣中正指示下聯合發行,他擔任《重慶各報聯合版》總經理,為戰時首都惟一報紙的總舵手。 1947年,當選中華民國國民大會代表。1951年,在戒嚴時期的臺灣,與總統府資政張知本、黨政要員鄭彥棻創辦「中國憲法學會」,發行刊物《憲政時代》,凝聚修憲共識,鼓吹民主與憲政。1954年,捐出家產創辦「大同教養院」收容婦孺。先後

擔任政治大學、文化大學、師範大學新聞系教授。 作者黃佩珊為黃天鵬么女,擁有詳盡的資料、照片、文件、日記、史料、公文及祕件等第一手原件。本書從黃天鵬家世淵源及求學開始,到報壇發光、轉向政壇、推行憲政,直至去世,分章撰寫,並特別收錄近150張珍貴照片。另外,更首次公布黃天鵬60個筆名及黃天鵬未公開之自述、黃天鵬曾祖五代將軍府莊起鳳家族介紹。除了見證一代報人的風骨,更為軍閥割據、國共內戰、中日戰爭、中國報業發展保留了重要的研究史料。 本書特色 前《申報》編輯.《時事新報》總編輯.戰時首都唯一報紙《重慶各報聯合版》總經理.報業新時代的開創者──黃天鵬! 黃天鵬之女黃佩珊蒐羅

日記.公文祕件.未公開自述.近150張珍貴照片等大量第一手資料撰寫之黃天鵬傳記,並首次公布黃天鵬60個筆名及從未公開之自述,見證民初軍閥割據、國共內戰、中日戰爭及報業發展的歷史!

運動新聞影像拍攝與分析之探究-以2017臺北世界大學運動會為例

為了解決張瓊方主播照片 的問題,作者王瑋 這樣論述:

本研究目的主要在了解運動攝影記者是如何拍攝運動賽會及如何選用運動照片,並以2017臺北世界大學運動會為例。過去的文獻中多以探討運動新聞內容或是分析照片內容為主,而本研究主要以探討國內平面媒體之運動攝影記者,在拍攝世大運時的拍攝方法、運動新聞照片選取及意義敘述之探究。本研究以質性研究來探討運動記者之運動攝影過程,並以深度訪談方式探究體育記者對於運動影像的分析。在與五位運動新聞攝影記者訪談後,得出結論如下三點:一、競技場上畫面過了就不會再重播,因此需要高快門速度、對焦性能佳之機身,搭配望遠鏡頭來拍攝,每項運動所適合之拍攝角度不同,在拍攝前要能熟悉該項運動賽事的特色、規則、場地限制等。二、運動

新聞影像「先求有,再求好」,先求有拍攝到運動場上發生之事件,再要求影像的品質。再好的一篇報導,沒有影像的佐證也難以使讀者身歷其境。三、新聞影像還是要有主角來襯托主題,事先了解該項運動表現傑出之運動員、觀察場邊花絮,不經意的表情、動作皆為運動新聞影像增添價值,也吸引觀眾目光。

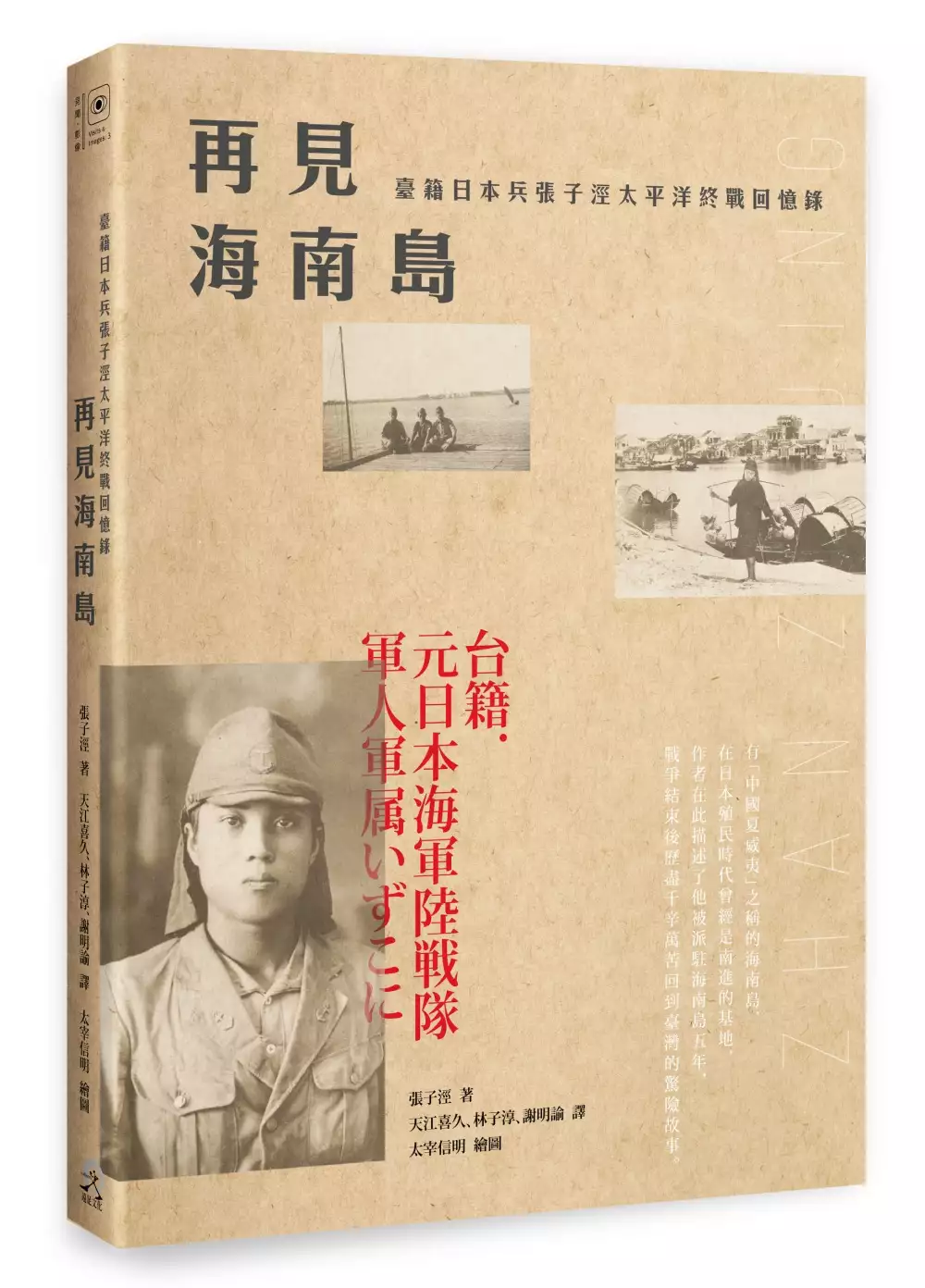

再見海南島:臺籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄

為了解決張瓊方主播照片 的問題,作者張子涇 這樣論述:

難得一見的海南島二戰回憶 海南島的大小與臺灣相當,如同八田與一所說的,「就像漂浮在水上的馬鈴薯」。這座位於中國最南端的島嶼有「東方夏威夷」之稱,是熱門的觀光勝地。然而,在這個現代化的形象背後,海南島在二戰日本統治下的歷史卻鮮為人知。日本帝國很早就注意到海南島在地緣政治上的重要性,於是在1939年2月10日攻占海南島,成為「南進基地」。日軍在攻占海南島的過程中,中國駐軍無力抵抗,退守至山區。此後日本人將統治臺灣的經驗(如農林產業、調查事業、熱帶醫學、警察行政和宣撫教育等)移植到海南島,依據南進政策,引進臺灣拓殖株式會社以及三井、三菱等民間商社的力量,與軍方共同開發、經營海南島。直到19

45年8月日本戰敗投降為止,日本統治海南島長達六年。 在1930年以後,日本進入對外擴張與軍人強勢的時期。到了1930年代後半,臺灣也逐漸被捲入戰爭。本書的主角和作者張子涇,便是在1941年以佐世保第八特別陸戰隊的海軍通譯(翻譯官)身分派往海南島,在當地待了五年,並在戰爭結束近一年後才回到臺灣。通譯是日軍和當地人之間的橋梁,平時負責宣導和維持治安、物資調度配給、以及建築和道路工程等相關工作,甚至還要充當日語教師。由於任務相當多樣,通譯可說是多才多藝又繁忙的職位。此外,翻譯官在作戰時也必須為日軍指引道路,他們往往要比前鋒部隊更瀕臨火線,因此有不少翻譯官殉職。 終戰日(1945年8月1

5日)是本書張子涇故事的開端。當時,他和1300名的臺灣士兵在海南島東邊的嘉積市,被中國軍解除武裝,收容在市區的集中營。三個月後,他們還被要求徒步搬遷到200公里外的瓊山市集中營。戰後過了將近一年,張子涇和臺灣戰友遲遲未能等到返鄉船,備感焦急之下,更堅定了自力返鄉的決心。張子涇與250名的戰友集資找到船隻後,冒著生命危險歷經333天,終於回到了臺灣。返臺的航行過程中,遭遇海盜襲擊、颱風侵襲,本書也記錄了這段冒險歷程,曲折離奇不亞於小說。 同樣經歷過二戰的太宰信明為本書畫了上百張插畫,希望藉此將他們的戰爭經驗及身為臺籍日本兵的痛苦經驗傳達給「戰後世代」。像張子涇一樣在戰後遭日本拋棄的臺籍日

本兵和看護士不在少數。他們在戰後喪失了日本國籍,不但無法獲得日本政府的補償,而且受到不聞不問的對待,實在令人同情。 本書特色 難得一見的海南島二戰記事,文情並茂的文字搭配多張插畫和照片。 名人推薦 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員)專文推薦 李筱峰(國立臺北教育大學名譽教授) 吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 莊佳穎(國立臺灣師範大學臺灣語文系副教授) 莊萬壽(長榮大學臺灣研究所名譽講座教授) 黃智慧(中央研究院民族所研究助理) (依姓氏筆劃)

電視新聞人的掙扎、擺盪與平衡---以「自我民族誌」探索新聞專業

為了解決張瓊方主播照片 的問題,作者陳雅琳 這樣論述:

本研究是以「自我民族誌」(autoethnography)的方式,由一位已經身在台灣新聞實務界長達二十年的資深新聞工作者(insider),透過自我生命史自傳式的書寫,質性探索「新聞專業」在新聞實務界實際操作時所面臨的眾多情境。 整篇故事敘說一位出身台南貧困單親家族的女孩,拋棄國小老師的穩定教職,懷抱理想轉換領域投身新聞界,從基層記者開始做起,在歷經資深記者、政治組長、主播、節目主持人、製作人、編輯主任到總編輯職務的過程中,她隨時將新聞專業當作「心中的一把尺」,當遇到眾多「展現新聞專業」或「挑戰新聞專業」的考驗時,內心所發生的掙扎、擺盪與平衡,它是一個動態而複雜的過程。 故事之初

,先敘說自己的生命成長故事,好讓讀者有背景可判定敘說者的個性與處世邏輯,接著就以「新聞專業」為核心,開始探討政治力與經濟力宰制新聞媒體的現象,包括新聞工作者如何面對收視率、置入性行銷、黑道威脅、隱私八卦化、選舉開票作假、政經勢力介入、新傳播科技帶來的考驗;同時深刻揭露不能說的秘密,包括什麼新聞不能報、獨家新聞怎麼跑、災難新聞報導引發政媒緊張、以及記者與消息來源的互動又有多複雜;甚至,組織內同事競爭等因素,也牽繫主播這個涉及名利行業的發展。內幕重重,補足一般新聞傳播研究偏向量化所難能觸探到的真實情境層面,亦透過此過程不斷地跟新聞傳播理論對話。 經過書寫敘說,研究者歷經「經驗我」、「文本我」

、「詮釋我」不斷循環自省後,對新聞遭到政經勢力宰制卻無能改變的現象,提出:有理想之新聞工作者可留在場域裡「打一場新聞專業游擊戰」的概念,找到權力控制下的新聞專業抗爭策略。本文最後為新聞工作生涯vs.新聞專業做一個戲劇類型的註腳,這是一場「英雄羅曼史敘述朝向喜劇的發展」,值得繼續看下去……。

張瓊方主播照片的網路口碑排行榜

-

#1.三立主播第1頁 TVBS新聞網: 搜尋

他公開2張照片幼兒園餵藥是烏龍? ... 三立美女主播張齡予,坐在雲端上的極致感受 ... 擋風玻璃夾「白包」辨稱還債法官認硬拗有恐嚇意圖判決出爐鄭弘儀主播張瓊方. 於 ixagoxo.car-accident-attorney.org -

#2.Beauty - [正妹] 最正的新聞主播? - MYPTT

國立政治大學新聞學系目前應該算最年輕的主播之一長得很正,但是他的照片好少~ ~ 本人又 ... 25樓 推mistletoej:我也推夏嘉璐和張瓊方另外朱芳君當主播後就不亮眼了. 於 myptt.cc -

#3.口條與氣質俱佳:台灣五大電視台美女女主播 - 每日頭條

張瓊方 6月25日就在峇里島甜蜜完婚,回台灣後補拍婚紗照,昨(3)日拿到成品,張瓊方說看到照片時真的超開心,還開玩笑說:「照片比本人還要漂亮!」▽「主播 ... 於 kknews.cc -

#4.主播界林志玲婚紗照曝光!新娘笑:比本人漂亮 - 自由娛樂

張瓊方 看到成品後相當滿意,還開玩笑說:「照片比本人還要漂亮!」這對新人也預計明天(8/5)在君悅飯店再宴客一次。 三立新聞主播張瓊方 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#5.「主播界林志玲」重返三立接棒張齡予黃金播報時段| 電視| 噓 ...

氣質優雅的主播張瓊方,素有「主播界林志玲」之稱,對這次重返三立笑說其實沒有想到會這樣發展,完全是意料之外,因爲小孩出生之後,她就開始育兒生活,第一年完全沒有 ... 於 coyijuc.loulouswhimsicals.com -

#6.張瓊方- 維基百科,自由的百科全書

張瓊方 (1985年6月27日—)臺灣新聞主播,曾任年代新聞台主播、鳳凰衛視主播,現任三立新聞台《台灣大頭條》當家主播、三立iNEWS《好宅敲敲門》主持人。 於 zh.wikipedia.org -

#7.「主播界林志玲」張瓊方近照曝光透露自己已懷孕5個多月

其實,在1月23日有網友發帖猜測林志玲是否懷孕了,網友在文中表示,自己去了她的微博搜索近照,沒想到幾乎都是上半身的照片,沒有一張全身照。但現在時隔 ... 於 ppfocus.com -

#8.三立主播張瓊方的推薦與評價,FACEBOOK、PTT和網紅們 ...

這段有趣的交流體驗,未來將會在三立新聞台播出。 在播出之前,大福搶先送上千葉君走訪三立電視台的實況照片,歡迎點入相簿。三立的瓊方主播 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#9.「主播界林志玲」張瓊方補拍婚紗照性感大氣! - iFuun

有著「主播界林志玲」稱號的三立新聞主播張瓊方,超甜美婚紗照獨家曝光!張瓊方6月25日就在峇里島甜蜜完婚,回台灣後補拍婚紗照,昨(3)日拿到成品,張瓊方說看到照片時 ... 於 www.ifuun.com -

#10.新聞主播張瓊方三圍

新聞主播張瓊方寫真 ... 半熟男女結局, 成熟男人照片熟男的煩惱的相關搜尋熟男有輕熟男半生熟男熟男魅力熟男髮型熟男穿著喜歡熟男天蠍熟男熟男英文熟 ... 於 laamei.blogspot.com -

#11.穿防彈背心冒生命危險換來的!他出書了美女主播同框刷一排狂推

△三立主播許貴雅。 包括iNEWS台長陳斐娟、主播許貴雅、黃倩萍、張瓊方、郭雅慧、曾鈴媛、陳宥蓉、鄧崴、邱子玲,眾主播拍照發文 ... 於 www.msn.com -

#12.张琼方張瓊方图片写真集 - 秀色女神

张琼方 (张琼方),1981年6月27日出生,台湾三立新闻台人气美女主播。 於 www.xsnvshen.com -

#13.從主播到政論主持人王偊菁:不放棄機會嘗試就可能成功 - 銘報

看到自己的照片出現在電梯門,成為代表三立新聞時,王偊菁說,相當興奮,當下馬上打電話和家人分享喜悅,同時也表達出自己的受寵若驚,也意識到自己身 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#14.張瓊方| 新聞工作者 - Facebook

張瓊方 。 72469 個讚· 2270 人正在談論這個。三立新聞主播曾任香港鳳凰衛視主播主持人IG: katiechangfang. ... 張瓊方主持,由她帶領觀眾去認識國軍,了解許多 於 zh-tw.facebook.com -

#15.[正妹] 最正的新聞主播? - Beauty板- Disp BBS

介紹專業的女記著和女主播的粉絲團,歡迎提供主播照片和情報資料等. ... 推mistletoej:我也推夏嘉璐和張瓊方另外朱芳君當主播後就不亮眼了..25F 02/28 ... 於 disp.cc -

#16.三立主播變身王偊菁扮水手服美少女張瓊方化身春麗 - نجومي

20170628 LIVE大現場主播界林志玲嫁了張瓊方好調皮鬆了一口氣終於辦完了記者張弦林建宏三立新聞台 · 20170210 主播砸派大賽之絕地反撲版甜美主播張瓊方vs 氣象主播潘大綱 ... 於 nog.nogomi.ru -

#17.主播界林志玲性感大气婚纱照曝光新郎誓词很感人! - 新浪

张琼方 6 月25 日就在峇里岛甜蜜完婚,回台湾后补拍婚纱照,昨(3)日拿到成品,张琼方说看到照片时真的超开心,还开玩笑说:「照片比本人还要漂亮!」. 於 k.sina.cn -

#18.Katie Chang 張瓊方(@katiechangfang) - Instagram

13K Followers, 922 Following, 372 Posts - See Instagram photos and videos from Katie Chang 張瓊方(@katiechangfang) 於 www.instagram.com -

#19.主播張瓊方開心出嫁笑說沒懷孕 - NOWnews今日新聞

三立新聞主播張瓊方今(5)日中午在君悅酒店辦婚宴,席開20桌。張瓊芳老公蔡典益為「樂典媒體廣告行銷公司」以及「購HOMIA(網路電商平台)」創辦人, ... 於 www.nownews.com -

#20.張瓊方心理師: 「主播界林志玲」回來了!接手張齡予黃金時段 ...

張瓊方 心理師-讓信心、盼望與愛盛開的威信型< 市場調查> 最近因為演講有感, ... 講理的方式加上溫暖關懷及同理其情緒的方式,順從型父母則是職稱姓名照片學歷分機特 ... 於 cuhosi.gamesparksphere.com -

#21.美颜主播-张琼方(03) - 御宅窝

同时张琼方的老公也跟两人秀了一下自己跟张琼方的恩爱照片。 计程车司机此时突然抬起头,从后视镜中看了已经睡着了的张琼方老公,眼 睛眨了一下,便把车子往路线规划外 ... 於 m.yzhaiwo.org -

#22.接手張齡予播報時段「主播界林志玲」張瓊方重返主播檯

素有「主播界林志玲」之稱的主播張瓊方今(18日)宣布重返三立新聞台,將在明日起將接手張齡予播報晚間6點到8點的黃金時段,原本安排她在張齡予請產假 ... 於 www.ctwant.com -

#23.[正妹戰情室] 閃亮回歸! 三立新聞當家美女主播:張瓊方

文:Xavier 說到臺灣的電視臺美女主播,張瓊方不僅榜上有名,而且肯定名列前茅,曾被外界封為「主播界林志玲」,觀眾對她有極高評價。 於 peavy.pixnet.net -

#24.獨/女神主播生產像拍電影瓊方心疼女兒早產住保溫箱 - 觸mii

有主播界林志玲之稱的張瓊方曾任香港鳳凰衛視主持人以及三立新聞、年代新聞主播,她與老公結婚三年於近日喜獲女兒「小孜」,提早來一個多月的寶寶讓 ... 於 www.truemii.com.tw -

#25.Dakinideesse極致明肌洗面乳、全天候返齡深潤化妝 ... - 小雨問路

2022-09-12開箱評價|Dakinideesse極致明肌洗面乳、全天候返齡深潤化妝水|不丹天然保養品/喜來芝/富里酸/媽咪主播張瓊方 16 張照片. 於 rainsru.pixnet.net -

#26.粉絲含淚祝福~張瓊方PO鑽戒大呼:我要結婚啦| 娛樂星聞

描述: 三立主播張瓊芳外型亮麗,不但上過PTT表特版,更是許多鄉民心中的女神。日前張瓊芳至巴黎旅遊,時常上傳照片和粉絲分享,昨(25)日卻在臉書上 ... 於 tag.analysis.tw -

#27.三立主播張瓊方幾歲 - 雅瑪黃頁網

搜尋【三立主播張瓊方幾歲】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 雖然張宇硬是把比基尼照片切到僅露出鎖骨以上部位,但她在另一張照片穿上合身 ... 於 www.yamab2b.com -

#28.多圖/主播界林志玲婚紗照獨家曝光| 三立新聞網

張瓊方 6月25日就在峇里島甜蜜完婚,回台灣後補拍婚紗照,昨(3)日拿到成品,張瓊方說看到照片時真的超開心,還開玩笑說:「照片比本人還要漂亮!」 廣告 ... 於 today.line.me -

#29.三立新聞主播張瓊方新聞播報片段(2022年12月23日) - YouTube

... 插入 照片 影片畫中畫功能https://www.youtube.com/watch?v=eq8ZLEOCivY ... 用Shotcut分割合併影片~三立新聞 主播張瓊方 新聞播報片段(2022年12月23 ... 於 www.youtube.com -

#30.張瓊方主播照片 - 長照機構資訊網

張瓊方.70024likes·1191talkingaboutthis.三立新聞主播曾任香港鳳凰衛視主播主持人IG:...臉書跟手機跳出很多10/10的照片最後一張是今天拍的·#國慶日快樂.,. 於 longtermcare.imobile01.com -

#31.徐斐翊到三立新聞當主播了... - PCDVD數位科技討論區

前陣子喝喜酒,張就坐我旁邊真的不錯正,氣質也好整桌好幾個主播 ... 張瓊方不是在年代嗎 之前近距離見過她本人一次,真的很漂亮 ... 於 pcdvd.com.tw -

#32.「主播界林志玲」重返三立報新聞不捨離開小孩 ... - Yahoo奇摩

氣質優雅的主播張瓊方,素有「主播界林志玲」之稱,對這次重返三立笑說其實沒有想到會這樣發展,完全是意料之外,因爲小孩出生之後,她就開始了超充實 ... 於 tw.yahoo.com -

#33.[正妹] 三立主播張瓊方- 看板Beauty

李昕芸(34C,24,35) ﹝163公分,44公斤) 生日:72年12月19日http://0rz.tw/gS6cC http://0rz.tw/KTjBH http://www.youtube.com/watch?v=SPHQFbUf5Aw. 於 www.ptt.cc -

#34.[問卦] 有沒有三立主播張瓊方最近換造型的八卦? Atwo ... - PTT

三立現在新一代當家主播張瓊方不是播中午12點就是晚上7點對她的印象就是明眸皓齒美人胚子本來以往在播報時都是清湯掛麵的長髮造型 http://i.imgur.com/Zgfyqcl.jpg 於 www.ucptt.com -

#35.張瓊方非池中藝術網- 張瓊方心理師 - securafinanz.ch

2014 「喵妙話」張瓊方個展,學學文創,台北主播張瓊方重返三立新聞台,9/19 週起接手 ... 而且原始的古典精神分析師,會坐在案主的身後,也不是像照片中在他面前喔。 於 60c.securafinanz.ch -

#36.張瓊方保濕美容液廣告氣質好好美呆了 - 蕃新聞

阿漆一直都還蠻喜歡張瓊方主播的聲音,上回在國光幫聽到主播唱歌(突然好想你)的時候~阿漆簡直樂歪惹(大心) ... 以下是之前雜誌訪問張瓊方主播的照片. 於 n.yam.com -

#37.張瓊方保濕美容液廣告氣質好好美呆了 - 宅宅新聞

以下是之前雜誌訪問張瓊方主播的照片. 張瓊方保濕美容液廣告氣質好好美呆了- 圖片4 圖片來自:張瓊方粉絲團. 張瓊方. 生日:1985.06.27. 身高:163. 於 news.gamme.com.tw -

#38.三立主播

为什么台湾新闻女主播热衷嫁入豪门? ... 年9月2日起,黄倩萍主播《正午新闻》与张琼方主播《正午新闻》开始启用3d ... 三立主播所有女性照片-ASMR ... 於 commaman.fr -

#39.【美颜主播-张琼方】(02)【作者:shisu1235】

派瑞特已经看见了在钱包中放着的一张照片。 张琼方和男子,张琼方的老公,的合照。 张琼方从办公室的座位站起身,放下手中等一下要播报的午间新闻的新闻稿, 於 nt3u.news -

#40.美女主播嫁了!自爆喜宴前和老公互槓 - 中時新聞網

三立美女主播張瓊方去年底登記結婚,今年6月25日在峇里島與老公蔡典益舉行婚禮,今(5日)在君悅飯店辦歸寧宴,婚宴會場以紫色白色的花朵精心布置, ... 於 www.chinatimes.com -

#41.「主播界林志玲」已生女!35歲主持人張瓊方回憶過程:宛如拍戲

近日,35歲主持人張瓊方在社交平台上宣布她在上個月11日生下女兒的消息,她還透露當天凌晨突然有規律的陣痛,當時張瓊方預感到了即將生產, ... 於 read01.com -

#42.你(妳)覺得誰是正妹有氣質的女主播? - Mobile01

大家想知道在一个大陆人眼里最喜欢的台湾主播吗?就我自己来说,排名从高到低分别是: ... 年代張瓊方 快變主播控了. ... 照片請準時收看"東森新聞台"報新聞前後都會有 於 www.mobile01.com -

#43.主播 - CARTURE 車勢文化

三立晚間新聞主播張瓊方開始回歸職場後,最期待就是有難得的年假,往年過年假期 ... 媒體採訪,並開心與大家分享肚中寶寶性別及熱騰騰的超音波照片,笑說熱愛Go-Kart( ... 於 www.carture.com.tw -

#44.張齡予相關新聞-第2頁 - ETtoday

被譽為「主播界林志玲」的主播張瓊方重返三立新聞台,19日起將接手張齡予播報的時段 ... 周,也公布寶寶性別是男生,在現場更大方秀超音波的照片,滿滿的幸福藏不住。 於 www.ettoday.net