對比舉例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊蘭・帕佩寫的 這才是以色列:揭露歷史謊言和神話底下的以色列 和速溶綜合研究所的 圖解49個讓人一聽就懂的簡單表達都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【題組】41.下列敘述,何者是本文論述的方法? (A)廣泛的說明 ...也說明:(A)廣泛的說明各行各業中獨佔鰲頭的人都令人敬佩(B)以成敗對比,舉例論述事業成敗的原因極為複雜(C)從正面立說,舉例說明意志堅強、無懼失敗是成功的.

這兩本書分別來自商周出版 和今周刊所出版 。

國立臺灣師範大學 翻譯研究所 李根芳所指導 陳致宏的 三種西方《道德經》學術詮釋中「道」的「厚實翻譯」──文本、副文本、脈絡 (2019),提出對比舉例關鍵因素是什麼,來自於《道德經》、道、詮釋、厚實翻譯、文本、副文本、脈絡、文字學、歷史學、哲學、跨文化、翻譯學。

而第二篇論文國立臺北教育大學 語文與創作學系華語文教學碩士班 盧欣宜所指導 陳慧宜的 從語義和句式搭配角度看日籍學習者種類量詞之偏誤分析 (2014),提出因為有 種類量詞、數量名結構、中日語言對比分析的重點而找出了 對比舉例的解答。

最後網站Chapter5色彩對比則補充:同時對比色彩變化實例。(a)中. 的橙色比(b)中的橙色感覺彩. 度較低、明度較高、色相偏微.

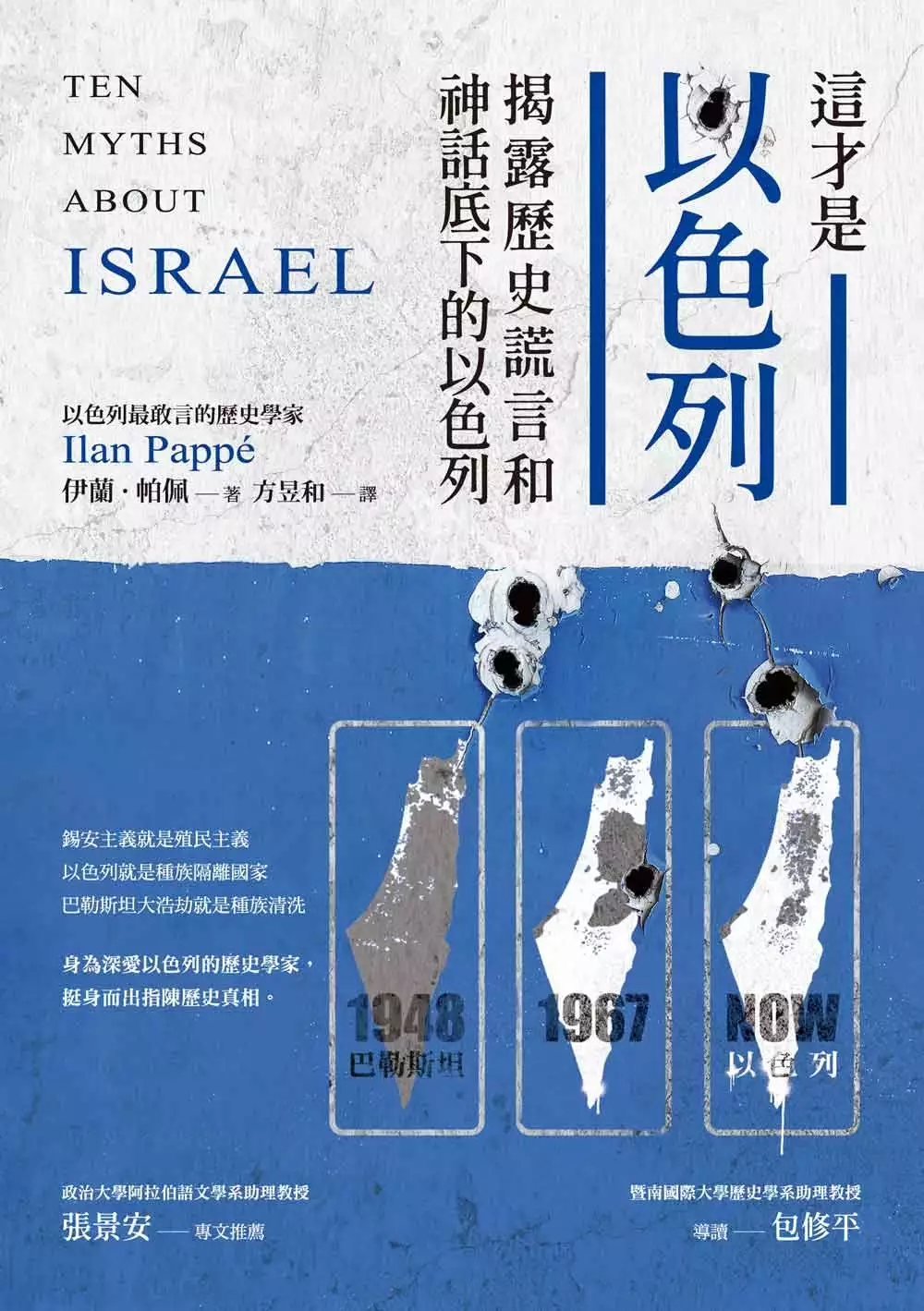

這才是以色列:揭露歷史謊言和神話底下的以色列

為了解決對比舉例 的問題,作者伊蘭・帕佩 這樣論述:

錫安主義就是殖民主義,以色列就是種族隔離國家,巴勒斯坦大浩劫就是種族清洗 身為深愛以色列的歷史學家,挺身而出指陳歷史真相 以色列的目標,是霸占最多巴勒斯坦土地,留下最少巴勒斯坦人民? 《聖經》可以拿來當作土地權狀,剝奪世代住在當地的巴勒斯坦人的土地? 猶太人受的苦難,可以變成驅逐巴勒斯坦人的理由? 甘地指出:「為了讓巴勒斯坦部分或全部回歸到猶太人手中,作為他們的民族家園,而去驅離有自尊的阿拉伯人,這無疑是違反人道的罪行。」 這本書可謂一位猶太學者的人生體悟,他深愛以色列,但對於身處同一塊土地的巴勒斯坦人所受到的迫害,他無法視若無睹。 在細查以色列解密檔案、外洩的「巴勒斯坦文

件」、相關人士書信與日記,以及各國歷史檔案後,歷史學者帕佩讓我們看清國際強權、官方謊言、媒體偏頗,是如何決定巴勒斯坦這塊土地的命運。 他指出,只有建立一個巴勒斯坦人與猶太人都是平等公民的單一國家,才是未來的唯一解方。

對比舉例進入發燒排行的影片

為什麼行業的不同會影響勞動工資?

1. 人們對於該職業的討喜與厭惡程度

2. 學得工作技巧的過程難易與付出程度

3. 工作穩定與否

4. 此職業的執業者是否需要被信賴

5. 職業生涯獲得成功的機率大小

舉例:

1. 公關廣告媒體時尚產業的起薪如此低,而許多人趨之若鶩;礦工海員軍人的起薪則高得多

2. 心理諮商師需要通過碩士學歷與實習規定;路邊算命師與塔羅師人人可當

3. 一般公務員的薪水穩定,而在景氣好的時候,私人企業雖沒有鐵飯碗的保障,可是起薪高得多

4. 醫生律師會計師有社會地位,其執業的薪水就不會低於平均

5. 當一名上班族,成功機率大,薪水低;當一名NBA球員,成功機率小,薪水高

「凡身為人,只要身體和心情還不錯,多少會有這種毛病:對成功的或然率,每一個人多少都會高估;對失敗的或然率,大多數人會低估。」

「人類這種忽視危險並且奢望成功的心理,在每個人的一生當中,以選擇職業的青年時期最為活躍。對於不幸的憂慮往往被滿懷幸運的憧憬淹沒。」

先想會怎麼死,再想你要不要這樣活。

在家就來參加讀書會吧!

每週一晚上9:30

#CLUBHOUSE 同步直播中,歡迎舉手參與讀書會

訂閱我的頻道: http://bit.ly/OrMARC

Facebook▶https://www.facebook.com/OrMarc

Instagram▶http://instagram.com/marc_orange

工作連絡請來信▶[email protected]

_更多說書影片_ https://goo.gl/7viXT4

_給妳/你的有用提醒_ http://bit.ly/2UpUrjx

#馬克讀書會 #國富論

三種西方《道德經》學術詮釋中「道」的「厚實翻譯」──文本、副文本、脈絡

為了解決對比舉例 的問題,作者陳致宏 這樣論述:

《道德經》(Tao Te Ching)是翻譯數量僅次於《聖經》的文本。然而,《道德經》的眾多重製(reproductions)、改編(adaptations)和「偽譯」('pseudo-translations')作品,也已納入西方流行的智慧文學(wisdom literature)或「新時代」('New Age')文學,其中不少由中文能力有限或全無的「偽譯者」製作。若干權威漢學家(如 Girardot、Goldin、Kirkland、Mair、Moeller)已提出此現象中的翻譯真實性問題,尤其考慮《道德經》複雜的形成歷史、作者身份、文本傳統、詮釋史與翻譯史,以及譯本類型。 相對於「

偽譯」,謹慎的學術型譯者們荷擔著盡其所能地透過詮釋,以復原《道德經》本義的責任:對某些看似簡單的概念提出最真實的詮釋,是極具挑戰性的,例如此經典中原始的(primal)、具文化特異性的(culture-specific)宗教哲學概念──「道」。本研究選擇了三種西方《道德經》譯本中「道」的學術詮釋,並在「厚實翻譯」('thick translation')的概念下,觀察其原始意義在各自特定學術領域中的復原。文化理論家阿派爾(Kwame Anthony Appiah)的「厚實翻譯」強調將文本(text)置於其豐富的文化和語言脈絡(context)當中,並稱之為一種附有註釋和注解的「學術翻譯」('a

cademic translation'),而這些註釋和注解可視為文學理論家簡奈特(Gérard Genette)所稱之為副文本(paratexts)的內容。翻譯理論家赫曼斯(Theo Hermans)的「厚實翻譯」進而強調對原始文本的意義和脈絡的跨文化深度探索,他認為這種深度無法單獨在譯文中傳達,需要額外的文本機制,如附註(notes)和其他評論性注釋(critical apparatuses),而這些在本研究中也視為副文本。此外,翻譯理論家張佩瑤(Martha P.-Y. Cheung)進而認為,「厚實翻譯」是一種文化再現形式(cultural representation),它是通過「意

義層次」('layers of meaning')展現具中國文化特異性概念的異己性(Otherness)。 有鑒於此,本研究將(1)文字學家梅維恆(Victor H. Mair,1990年)、(2)歷史詮釋學家邁可.拉法格(Michael LaFargue,1992年),以及(3)比較哲學家安樂哲(Roger T. Ames)和大衛.霍爾(David L. Hall,2003年)所譯之《道德經》第一章經文起始句,通過三個意義層次觀察,即「詮釋層次」(interpretive strata):(1)文本(text):包括譯者在原文不同版本中的首選原文文本、用於支持其詮釋的其他古代或現代文本,以

及這兩者如何幫助形成各自的譯文文本;(2)副文本(paratext):譯者使用於譯文之外的文本篇章,即以前言、序言、後記、附錄、詞彙表等形式傳達對「道」更加全面的詮釋性文本;(3)脈絡(context):以大量副文本形式傳達的、特定學術領域的詮釋脈絡(interpretive contexts)和手法,是由以上三種譯本的學者型譯者們,根據自身研究為基礎的翻譯中表現出來的,展現其來自不同學科在《道德經》研究中的卓越和高學術標準。結果發現,《道德經》的文本意義被各種因素所影響,例如原文版本的選擇和副文本中傳遞之各種不同的詮釋脈絡──即文本在詮釋過程中並非無改變,而是帶有譯者意圖,因而譯文結果亦受影

響。由此進而發現,三種譯本在三個詮釋層次中對「道」的理解均有異處:原文文本其不同意義之產生,決定於其起源於不同的語言、歷史、社會、文化或哲學脈絡,透過附加到其相應之不同譯文的、帶有譯者意圖的副文本進行傳達──換句話說,副文本即為一種文本和脈絡之間的交互作用物(interactant)。整體來說,本研究認為《道德經》中「道」的「厚實翻譯」,可理解為其詮釋性表徵,其呈現不同之脈絡化的意義,在不同詮釋層次之間,以及透過不同譯者之間對話的二維相互作用中產生,從而塑造其產生之各種相異的本體論(ontology),並顯示出「道」的翻譯之必然性(necessity)、層次性(layerity)、多重性(pl

urality)和共同創造性(co-creativity)。然而,雖然詮釋各有不同,在這三種譯本中也發現了一個意義的匯合點,即本研究中認為是「道」的非教條性(non-doctrinality)。從此發現所延伸出來的觀點是,由於「道」的意義是共同創造的,故無普世的制高點來談論「正確的」或「最好的」翻譯,並合理化了對「道」的多元共同創造的詮釋,以譯者和文化之間對不同世界觀的建設性對話為其形式。上述發現提供了以下啟示,來重新思考翻譯研究中的若干概念:(1)「道」的一對一、字對字的「對等」('equivalences');(2)有關「神話」與「真實」的「巴別塔」('Tower of Babel')問題

;(3)從《道德經》遠古的口傳文化(oral culture)演變成至今未曾間斷傳遞其脈絡化的注釋、解經和翻譯,來重思《道德經》的「文本」('text')性質;(4)翻譯研究應進一步向跨文化人文學科的多樣性和豐富性開放;以及(5)從《道德經》的透明並易於閱讀的「虛薄翻譯」('thin translations')中看到的語言和文化之間的不兼容性(incompatibilities)。正是《道德經》翻譯的「厚實」('thickness')促進了對自身文化和其他文化的反思理解,這在當今加速的文化全球化(cultural globalization)和文化同質化(cultural homogeniz

ation)中具有重要價值。

圖解49個讓人一聽就懂的簡單表達

為了解決對比舉例 的問題,作者速溶綜合研究所 這樣論述:

職場新鮮人必學溝通術, 掌握49個技巧,說對話就能讓工作暢行無阻。 本書適用有以下困擾的人 ●不知道該如何和陌生人開話題 ●擔心自己講話很枯燥無聊 ●被朋友嘲笑是句點王 ●話說到一半就偏題 表達能力差,往往會造成人際的理解斷層, 讓你落入說什麼別人都聽不懂的窘境。 本書將詳解各種說話技巧, 讓溝通更順暢。 輕鬆破冰,打造完美第一印象 ‧主動尋找共通話題,創造友善氣氛 ‧善用主觀感受+客觀事實,增添可信度 簡單傳達,緊抓聽眾注意力 ‧過濾無用訊息,讓開場白更簡潔 ‧用「最重要的是……」收尾,結論更有力 精準溝通,凸顯表達重

點 ‧利用三點式結構,表達邏輯更加清晰 ‧舉例搭配小結論,加深聽眾印象 說話不冷場,雙方互動更熱絡 ‧善用對比舉例,抽象說明也能具體化 ‧留給聽眾提問空間,雙向交流加深理解 名人推薦 廣播主持人/GAS口語魅力培訓®創辦人 王介安 知名企業簡報教練/《上台的技術》作者 王永福 超越巔峯商學院執行長 林裕峯 明淳說創辦人/講師 蔡明淳 知名講師/作家/主持人 謝文憲 作者簡介 速溶綜合研究所 致力於為讀者提供豐富多樣的輕鬆閱讀,從而增長知識的研究所。我們用圖解的形式,讓更多人獲得更廣泛的知識。由不同領域的專家組成,負責不同專業圖書的

圖解製作和研究的工作。讓複雜難懂但又很實用的知識,變成人人都能看懂的圖解,讓每一個讀者都能享受到自我啟發的樂趣,獲得更多的知識。 第一章 帶你認識表達力 你會表達嗎 表達力的三個功用 時時刻刻鍛鍊你的表達力 表達力的重點是讓聽眾理解 如何恰當地表達 第二章 善用表達力,打造耀眼職場成績 好的表達者將聽眾放在心上 別讓懶惰成為表達時的絆腳石 善用肢體語言和臉部表情 稱讚具體行為而非個人 避免使用過於專業的字彙 第一次開口邀約就上手 初次見面如何破冰 COLUMN如何自我介紹 第三章 精簡談話內容,讓表達更有價值 扣緊談話主題 不同的對象適用不同的說話內容 說話只需要傳達重點 開場白

重在精簡 如何在不同的場合表達 第四章 讓表達變得井然有序 說話前用「三點式結構」來思考 將想說的話細分成幾點 拆解話題後各自分配時間 提交資料也要列點 聚焦一個重點做結論 舉例要搭配結論才有效 如何整理表達內容 第五章 如何讓聽眾感覺被尊重 壞消息愈早說清楚愈好 放下身段可以讓聽眾放下顧慮 表達時留意聽眾的反應 預先設想可能的提問 留下提問的空間 不要故弄玄虛 透過觀察及時調整表達方式 如何聚焦在主題上 第六章 讓大家更想聽你說話 不要當人肉讀稿機 不當句點王的技巧 不要只是道歉 埋哏讓談話有魅力 使用對方能理解的詞彙 利用對比讓表達更清楚 舉例能讓表達能力更上一層樓 如何和四種聽眾進

行溝通 第七章 提高表達力的訣竅 在表達中適時加入情緒 善用俗諺讓對方理解 如何在無形之間說服對方 利用起承轉合完整表達 用日常指路訓練表達能力 掌握對話的節奏感 善用增加表達力的輔助道具 如何提出建議 自序 你會表達嗎? 看到「表達力」三個字,很多人腦海中的第一個想到的就是「會不會說話、口才好不好」。其實,表達力涵蓋了很多領域:語言表達力、文字表達力、圖形表達力、肢體表達力、色彩表達力等。 這些表達方式都能傳遞自己的想法,拉近人與人之間的距離,讓不同的想法激盪出火花。 所以,表達是把自己的想法、思路、情感、意圖等,通過語言、文字、動作、表情等方式傳達,讓他人

理解自己。 在日常生活中,表達力通常指的就是語言表達力和文字表達力。語言表達力簡而言之就是口才,無論做什麼職業、在什麼場合,一個「會說話」的人總能獲得更多的關注。而文字表達力,就是指駕馭文字的能力,運用語言文字闡明自己的觀點、意見或抒發思想、感情的能力。 但是,不論是出色的語言表達力還是優秀的文字表達力,都需要冷靜的大腦、敏捷的思維和一定的知識儲備作為支撐。所以,當我們談「表達力」時,並不僅僅是在講表達本身。 高超的表達力往往能起到四兩撥千斤的作用,能夠引導對方照自己希望的方向採取行動。 1.讓他人能夠掌握原本不會的知識 老師在這一點上是個很好的例子。當學生面對完全

陌生的知識領域,往往會表現得沒有耐心,而老師卻能通過循循善誘的表達方式,將全新的知識理念傳達給他們。用設置階段性勝利的方式,將學生需要掌握的東西分成各階段性的小目標,把原先他們不能做到的慢慢變成他們可以完成的事情。 2.引導對方做出正確行為 同樣地,老師們在讓學生改正錯誤時,也是表達能力的體現。一個低年級的孩子不懂得保持課堂安靜、秩序的重要性,隨意地說笑打鬧。為了糾正他這種不正確的行為,老師可以先用實際行動來表達──停止講課,眼神嚴肅地看著他。之後再採用語言表達──直接指出他的錯誤之處並說出正確的做法,來引導學生改邪歸正。當然,也可以使用文字表達方式──在批改這位同學的作業時。寫下他

的錯誤行為,並表達自己對他的期望。 最後一種方式最為柔和,學生也更容易接受。當然,這些方法同樣也可以靈活地運用在其他的工作與生活中。表達力實際上是多種能力的綜合體現,所以大家在訓練表達力的過程中,也要同時注意培養自己的其他方面的素養,並認真地琢磨和體會。 說話前用「三點式結構」來思考表達力的高低與邏輯思維能力十分相關,一個邏輯思維能力強的人,會做到條理分明,讓對方能清楚明白地接收到要點。什麼樣的人說話會讓人覺得枯燥無趣?那就是說話沒重點的人。想要清楚將資訊傳達給別人,關鍵就是邏輯。而將發言的結構分為三點,則是最為簡單易操作的一種方法。預告對方要點有三點,會讓對方感到安心,也會對

即將開始的表達有整體的把握。預告對方表達的重點有三點,可以分為兩種情況。1.平行結構三個要點之間是平行的關係。就如同小時候寫作文結構,圍繞一個重點進行個別解釋。在進行這樣的表達前,可以在腦海中快速地過一遍將要說的話,劃分出三個不同的小論點,然後分別說出來。2.遞進結構三個要點之間存在著一種由淺入深的遞進關係。在表達前,建立起你的主要觀點,然後由淺至深將三個要點按照一定的順序排列表達。「從三個方面來總結一下今年的工作。第一是業務面,第二是效益面,第三是團隊建設面。」這樣的分點,就是平行結構。「為什麼平時就要注意課堂筆記的整理?第一,可以有效加強你在課堂上的注意力。第二,可以幫助你掌握老師當時講述

的知識點。第三,在此基礎上可以課後加深複習印象。」這樣層層遞進,就是遞進結構。無論是平行結構還是遞進結構,「三」都是考慮問題的基本。預告即將要表達的要點,不僅讓你表達的邏輯更為明瞭,也讓對方能聽得更加清晰。在表達自己想法的時候,先用並列式或遞進式的方式列出三個論點,可以先敘事後評論,或者先評論後敘事。重點是在敘事的時候,不要夾帶太多的評論,使表達變得支離破碎。在表達前,心中要先對主題進行全盤的規畫。確定自己說話的目的,想要表達的結論,希望達到的效果,先確定整體的輪廓後,就能有效組織語言和三個要點,避免自己想到哪說到哪,讓表達變得更加清晰而有邏輯,也讓對方更加放心地投入到彼此的交流之中。

從語義和句式搭配角度看日籍學習者種類量詞之偏誤分析

為了解決對比舉例 的問題,作者陳慧宜 這樣論述:

本研究從共時角度比較中日語言當中「種、類、樣」的使用情形,再從歷時角度分析「種、類、樣」在中文當中的語法化過程。在了解語義演變的過程與各個義項間的關係後進行名詞搭配的傾向測驗。本研究透過量名搭配的語感測試發現,母語者與日本學習者都傾向「種>樣>類」;但不像母語者明顯傾向修飾具體名詞,日語學習者在兩種性質間的傾向較不明顯,單從量名搭配的測試結果仍然無法解釋學習者的偏誤原因。研究更發現過去研究中多針對單一句式進行分析,無法全面性的掌握學生表現情形,透過觀察分析發現學習者在不同的句式中會有不同的名詞搭配表現,故將數量名結構分為六種句式,調查母語者和日本學習者在句式中使用「種、類、樣」的表現。研究結

果發現:句式中的表現又可以分做兩種趨勢,一種是日本學習者與母語者表現相同、選擇集中在「種」的句式,包括(句首)數詞+量詞+名詞片語、指示代詞+數詞+量詞+名詞片語、動詞+數詞+量詞+名詞片語;第二種趨勢中「類」有突出表現,使用頻率為「種>類>樣」包括前綴+數詞+量詞+名詞片語、指示代詞+量詞+名詞片語,在名詞性質搭配上都是以「種」搭配抽象名詞、「類、樣」搭配具體名詞,但日本學習者在此類表現與母語者有較大差距,再加上指示代詞+量詞+名詞片語是種類量詞最常使用的句式,故推測日本學習者的偏誤表現主要出現在這兩個句式當中。最後,研究建議在分辨三者的使用情形時,應該先由搭配色彩、句型著手,列舉常用句型進

行對比、舉例,而不應僅解釋三詞原義或是以互相譯註、使用相同詞彙翻譯的方式進行教學。

對比舉例的網路口碑排行榜

-

#1.「對比」的手法的兩個應用情況: 描述相反、相對的兩種事物

舉例 一:. 人類與地球→龐然大物;. 宇宙與地球→一粒沙石。 舉例二:(昏君)親小人,遠賢臣對比(明君)親賢臣,遠小人. 於 www.sscps.edu.hk -

#2.用顏色襯托主體的方法-色相對比法(補色、互補色對比)

色相對比法即利用互補色或接近互補色的強烈對比來達到區別主賓關係的效果。 ... 色塊是效果最強的對比色,但廣義來說附近的色塊也都能與之形成高對比度的配色效果。 於 photoplanet.cc -

#3.【題組】41.下列敘述,何者是本文論述的方法? (A)廣泛的說明 ...

(A)廣泛的說明各行各業中獨佔鰲頭的人都令人敬佩(B)以成敗對比,舉例論述事業成敗的原因極為複雜(C)從正面立說,舉例說明意志堅強、無懼失敗是成功的. 於 www.tikutang.com -

#4.Chapter5色彩對比

同時對比色彩變化實例。(a)中. 的橙色比(b)中的橙色感覺彩. 度較低、明度較高、色相偏微. 於 www.kssh.tn.edu.tw -

#5.美學導論

舉例 來說廚藝類科的學生,會要求在美學導論中講色彩學及造形,以方便其幫助專業廚 ... 品即可,必需要有系統的將各時期重要美學家及觀點及理論以歷史的進程介紹對比。 於 web.nkuht.edu.tw -

#6.圖表處理

舉例 舉例. 注意:電腦影像處理不能改變數據的本質,只可以作為剪輯、明暗對比等處理。 顯微照片要注意放大倍數和量標尺(measuring bar),在圖上註明或在圖的說明欄 ... 於 microbiology.scu.edu.tw -

#7.對比式選舉民調的錯誤解讀- PanSci 泛科學

要衡量「兩個百分比差距」的誤差,必須要用不同的算法。舉例而言,假設民調中所有的受訪者均支持兩位候選人之一,也就是沒有人支持第三候選 ... 於 pansci.asia -

#8.「舉例」的簡體字查詢·繁簡轉換

繁簡對照, 繁體字/ 正體字, 簡體字. 字形, 舉例, 举例. 怎麼讀, ㄐㄩˇ ㄌ丨ˋ, jǔlì. 「舉例」繁簡字形對比. 繁簡字形對照, 繁體(正體)字形, 簡體字形. 於 convert.tw -

#9.用「對比」為畫面增添不同風味!20 個超實用設計案例分析

你可以直接用箭頭或各種形狀把重點圈起來,或者在文字框中加入底線或虛線,或像下面的例子,用圖示表達內容重點。 17. 複雜和簡單的對比. 可以在設計中 ... 於 www.inside.com.tw -

#10.主題:聯想的運用︵二︶

③對比聯想:所謂對比是相反的事物對照,所以對比聯想就是相反的聯想。看到現代. 社會奢侈浪費,想起過去生活的艱苦,勤儉的生活。 ④因果聯想:由因就可聯想到結果。 於 www.ytps.cyc.edu.tw -

#11.補充資料.docx - 修辭定義/例子對比兩件事物處於並列關係

舉例 說明舉出具有代表性的例子說明道理通過具體事例來說明事物的特點,把抽象、複雜的事物或事理說得具體形象,使表達的意思更明確,讀者更易理解明白。 數字說明用準確的 ... 於 www.coursehero.com -

#12.詮釋希伯來書 - Google 圖書結果

這種技巧藉著帶出兩者之別來加強對比。舉例說,文中描述律法是好的,但卻展示基督(律法的成全)為更好──如實體比之於影子一樣。作者藉不同方法帶出他的對比:對比的系 ... 於 books.google.com.tw -

#13.對比手法的句子- 好詞好句

對比 手法的句子 · 1、生意好的時候,這裡門庭若市;生意差的時候,這裡門可羅雀。 · 2、人面不知何處去,桃花依舊笑春風。 · 3、近日新聞報道了美國少年泰勒·威爾森的事迹,14 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#14.美感原則 - 臺灣藝術教育網

人們從自然界與人造物不斷衍生的美感經驗中,探尋並發現其美. 感原則,亦即形式原理,其中包括均衡(Balance)、和諧(Harmony)、. 對比(Contrast)、漸層(Gradation) ... 於 ed.arte.gov.tw -

#15.不定冠詞| EF | 台灣

在這些句子中,a 並不是不定冠詞,但在文法上是正確的。這種用法強調了數量,也表達數字間的對比。 舉例. I'd like an orange and two lemons please ... 於 www.ef.com.tw -

#16.修辞手法:对比的含义,作用、举例

打开App,享60帧极致丝滑体验. 修辞手法: 对比 的含义,作用、 举例. 四夕老师成长课. 相关推荐. 评论--. 对比 ,一个既是表现手法又是修辞手法的技巧! 於 www.bilibili.com -

#17.Maps SDK for Android 樣式參考資料 - Google Developers

Gamma 校正通常用於修改多個元素的對比。舉例來說,您可以修改Gamma,以增加或減少元素邊緣與內部之間的對比度。 注意:此選項會使用Gamma 曲線來調整與預設Google ... 於 developers.google.com -

#18.G9_CH4 常用論證方法辨析| Other - Quizizz

有恆心才能成功。漢朝的匡衡鑿壁偷光,有恆心地苦讀,終在學問上取得了成就。 answer choices. 舉例論證. 對比論證. 引用論證. 因果論證. 2. Multiple-choice. 於 quizizz.com -

#19.在iPhone、iPad 和iPod touch 上使用「顯示與文字大小」偏好 ...

... 你可以放大文字、以粗體顯示文字、增加色彩對比、套用顏色濾鏡、使用「智慧型 ... 按鈕形狀:加入形狀到按鈕,舉例來說:為「返回」按鈕加底線。 於 support.apple.com -

#20.美的形式原理 - 牙米兒童美術教學

對比 是將兩種相反事物並列,使其產生凸出的效果,如:長短、大小、粗細、高低、黑白、明暗等「形」或「色」之對比。 其含有比較的意味,而且差異性大,具有強烈的感覺 ... 於 yamiart.com.tw -

#21.【香港開電視】中文補習《修辭手法- 對比》中文老師Mandy Li

【香港開電視】細路開電視- 細路秘笈(01/07/2019)主題:「修辭手法- 對比 」嘉賓:進研教育中文科導師Mandy ... 於 www.youtube.com -

#22.ISFY8 為學-首示子姪清彭端淑(各種修辭手法) - Quizlet

對比 (写作手法):是把對立的意思或事物、或把事物的兩個方面放在一起作比較,讓讀者在比較中分清好壞、辨別是非。 ... 二僧的決心作對比) 舉例論證:曾參,蜀鄙二僧 ... 於 quizlet.com -

#23.色彩的對比@ world-knowledge 資源部落格 - 隨意窩

色彩的對比色相對比色相對比是最單純的對比,不混入白、黑等影響明暗的色彩,而是利用純色的搭配,使色彩產生偏色現象的對比同一色相的配色,可利用明度彩度的變化達到 ... 於 blog.xuite.net -

#24.優序對比法 - MBA智库百科

優序對比法通過各項因素兩兩比較,充分考慮各項因素之間的互相聯繫, ... 1 什麼是優序對比法[1]; 2 優序對比法舉例說明[1]; 3 優序對比法的評價[1]; 4 參考文獻 ... 於 wiki.mbalib.com -

#25.對比手法 - 中文百科知識

例子(2):親賢臣,遠小人,此先漢所以興隆也;親小人,遠賢臣,此後漢所以傾頹也。《出師表》諸葛亮。 例子(3):失敗乃成功之母。例子(4):有缺點的戰士終究是戰士, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#26.從屬連接詞(Subordinating Conjunctions) - 實用基礎文法

though, although, 與even though 都可以作為從屬子句的起頭,說明對比的兩件事。 我們常看到兩個對比的句子緊跟在一起,在第二個句子之後加上逗點『, 』,『 ... 於 www.taiwantestcentral.com -

#27.好照片的內容!5個例子,有形與無形的對比~提升觀賞度。

... 也不會有明確的定義,這篇文章將會分享關於照片內容的對比關係,對比的範疇也有許多可以舉例,本篇分享5個例子,善用有形與無形的對比,將會提升相片的觀賞度。 於 youfuntaiwan.com -

#28.【網路行銷案例】成功影音溝通行銷要素:轉捩點、對比、號召

【網路行銷案例】成功影音溝通行銷要素:轉捩點、對比、號召 ... 這支影片的腳本營造了最大的內容對比。穿著套裝、手提公事包、 ... 影片中的對比舉例 ... 於 appseoweb.com -

#29.穿透式X 光顯微鏡不同影像模式的應用實例

tomography) 之外,同時也具備光學顯微鏡的影像模式:吸收的對比、相襯對比,以及暗場. 模式。本文將簡要的介紹這些影像模式的原理以及實際應用上的例子。 於 www.tiri.narl.org.tw -

#30.版面編排的基本法則-對比 - 捷可印

用文字的大小營造對比,讓版面層次分明的例子。 (2)圖與文的對比. 替圖片與文章營造對比, ... 於 www.jcolor.com.tw -

#31.對比和襯托的分別 - 比喻

用類似的事物襯托所描繪的事物,如用「高的」襯托「更高的」,用「好的」襯托「更好的」。 例子:桃花潭水深千石,不及汪倫送我情。《贈汪倫》李白. (以 ... 於 www.tanghin.edu.hk -

#32.修辭手法

對偶的語句字數要相等,. 排比字數可以不相等。 正對:上下句意思相類。 例子:「牆上蘆葦,頭重腳輕根底淺;山間竹笋 ... 於 rdsys.edcity.hk -

#33.如何使用Chrome DevTools 的對比檢查 - DEVLOG of andyyou

舉例 來說我們部落格的備註區塊,對比度是足夠的! 您可以試著調整顏色,王兩條曲線上面移動會導致對比度不足。 2 ... 於 andyyou.github.io -

#34.標點三兄弟 原來,;。是這樣用的啊!! - 聯合電子報

所以,只要一個句子前後的平列分句,彼此具有轉折關係( 如「換句話說」、「然而」)、因果關係(如「因此」)、對比排列等等關係的複句,都可以使用分 ... 於 blog.udn.com -

#35.第一節對比分析

本章參考鄧守信(1997)提出的語法排序的標準,其透過對比分析、. 教材檢視、語義結構複雜度、習得發展過程等面向,重新將漢語動詞後置. 成分「好」與「到」的教學程序 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#36.實用的過渡詞| EF English Live 部落格

過渡詞有順序、强調、對比、總結等多種類型。在線上英文學習,我們將爲你介紹 ... 表達“舉例”(Example) 的過渡詞通過舉例,想要説明訊息的重要性,或是作爲一個例證:. 於 englishlive.ef.com -

#37.文言範文﹕〈師說〉寫作手法分析- 明報加西版(溫哥華)

作者多次運用對比,突顯人物、事物之間的落差,增強論證的說服力。舉例如下: ... 作者扼要說明各例子的特點,以鞏固文章論點,舉例如下:. 於 www.mingpaocanada.com -

#38.美的十大形式原理(規律)

若是要突顯主題,通常主題會小、客體會大,產生以大顯小、以多襯少的情形,這是由於人類視覺感官上的聚焦特性,所謂「萬綠從中一點紅」,就是一個視覺對比的例子。 於 web.twu.edu.tw -

#39.【福青學堂X高雄】生命與心靈的關係 - 福智文教基金會

法師舉了漢高祖、唐太宗追求物質的例子,由此觀察物質並無法得到真正快樂。對比舉例性華法師、寂天菩薩修行的例子,追求心靈,向內心探索解決之法,擺脫一般人生氣,無法 ... 於 bwfoce.org -

#40.圖解49個讓人一聽就懂的簡單表達| 誠品線上

... 舉例搭配小結論,加深聽眾印象說話不冷場,雙方互動更熱絡○善用對比舉例,抽象 ... 只是道歉埋哏讓談話有魅力使用對方能理解的詞彙利用對比讓表達更清楚舉例能讓 ... 於 www.eslite.com -

#41.色彩對比

圖一同時對比 6-4-1.gif (25754 個位元組). 將一色相與他色同時配置,會使來的色彩產生偏色現象,叫做色相對比。 將橙色貼在紅色和黃色的背景上,紅色背景上橙色會偏 ... 於 163.28.10.78 -

#42.议论文常用的4个论证方法,写作文和做阅读题都能用 - 知乎专栏

常用的论证方法主要有举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。接下来,就让我们逐一来学习这四种常用的论证方法吧~ Part 1 举例论证简称为例证法,即根据论点列举 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#43.論四端Flashcards | Chegg.com

舉例 論證 -以「今人乍見孺子將入於井」的例子論證人皆有仁義禮智四端 ... 對比論證)擴充四端➡️小則可侍奉父母,大則可保衞國家,不擴充四端➡️連侍奉父母的能力也 ... 於 www.chegg.com -

#44.修辭之對比 - 每日頭條

把同一事物的正反兩面放在一起說,能夠把事理說得更加的全面透徹。 例子:時間是勤奮者的財富,創造者的寶庫;時間是懶惰 ... 於 kknews.cc -

#45.色彩的對比 - 色彩colour

以上的例子是味覺的對比關係,然而在色彩的世界裡,我們也不是只單單看某一種 ... 茲將重要的對比形式如色相對比、明度對比、彩度對比、補色對比、寒暖對比及面積對比 ... 於 www.xn--fksv5py56a.hk -

#46.《修辭技巧》映襯 - 人間福報

又可稱為「對照」或「對比」。(二)功用:靈活運用映襯的修辭法,可幫助我們將所描摹的事物,顯得更加凸顯鮮明。另外,這種修辭還可增加文章的說服力。舉例:有運動家 ... 於 www.merit-times.com -

#47.專題教學:反復、對比常見題型操練

A.擬人B.設問C.誇張D.排比E.對比F.反復G.對偶 ... 專題教學:數字說明、舉例說明 ... 舉例說明:舉出具有代表性的例子來說明事物的本質、特徵。 於 fungwingonline.com -

#48.關聯式資料模型(Relational Data Model) - iT 邦幫忙

首先我們有一個菜單,讓我們用下面這個表格(Table)來舉例: ... 注意資料集合(Tuple) 是一筆資料特徵的集合,對比實例(Instance)表示的是某個關係表格中所有不重複的 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#49.「對偶」與「排比」的區別 - 康軒教師網

句中對/單句對/隔句對/長偶對, 結構的排比/句子的排比. 內容. 1.側重於對比 2.事物對立、對應關係的反應。 1.偏向和諧 2.同一範圍事物的列舉. 於 www.945enet.com.tw -

#50.對比與對比色的20個精彩案例 - BFA簡報

你不必用全黑白的配色來創造高對比的設計,嘗試比較亮或比較暗的顏色,是凸顯設計中某些部分的好方法之一。 底下舉個簡單的例子,深色的字配淺色背景, ... 於 www.bfa.com.tw -

#51.台灣人常見的十種日文問題(2)

日文中「は」除了提示主題之外,也有強調對比的意思。例如底下的例子都有對比的含意。 例:台北は暖かいんですが、東京は寒いです。 於 hiroshijapanese.com -

#52.6. 影像強化

這是一個極端強化對比(contrast enhancement). 例子,稱為灰階二值化(bi-level thresholding)。 6. 影像處理. 6. 影像強化. D.-C. Tseng, DLCV Lab. in NCU. 於 ip.csie.ncu.edu.tw -

#53.第三十六週| 明智「對比」的藝術 - 4THINK

第三十六週| 明智「對比」的藝術 ... 對比就是拿兩個或以上的東西相互比較、相互對照。 但我自己對「對比」的定義有點不同,我認為… 於 4think.net -

#54.練習17 句子化妝師(對偶、對比、反襯) - 課室網

錦囊1: 對比句的特徵就是句中會出現相對或相反的事物,但並不代表凡是有相對或相反的事物的句子都 ... 於 www.classroom.com.hk -

#55.如何以正確的方式來進行多重對比測試? - BSE Lab 首頁

一個典型的例子是Fisher最小顯著不同(LSD)檢定。其他例子是Bonferroni, Sidak, Scheffe, Tukey, Tukey-Kramer, Hochberg's GF2, Gabriel, and Dunnett測試。 於 amebse.nchu.edu.tw -

#56.UUIA - 運用數據、對比、舉例等手法表達文章內容,寫生完成 ...

運用數據、對比、舉例等手法表達文章內容,寫生完成後成功感十足 特別棒. #寫作 · #高年級寫作 · Mungkin imej teks. Halaman Berkaitan. HK Forest Adventures. 於 ms-my.facebook.com -

#57.林佳龍喊話大翻新就是和侯的對比 - 奇摩新聞

林佳龍前往鶯歌建國市場掃街拜票,喊話大翻新就是自己和侯友宜的對比。 ... 林佳龍也舉例過去在擔任市長推動柳川、綠川的改造,讓原縣區蓬勃發展, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#58.顏色在心裡所產生的效果 - 形狀設計

色彩對比和色彩同化 ... 一樣的紅色玫瑰,一個有綠葉相稱,而另一個單單只有一朵紅色玫瑰,以這個作為比較的例子。前者是否讓你被鮮豔美麗的玫瑰所感動呢?就像是綠葉陪襯的 ... 於 eastwestidea.net -

#59.說明手法種類– 說明手法例子 - Deal0z0

修辭手法比喻(明喻、暗喻、借喻) 比擬(擬人、擬物) 複疊(複辭、疊字) 反復(連續反復、間隔反復) 對比(兩體對比、一體兩面對比) 排比反問設問誇張對偶層遞 ... 於 www.ubkart.co -

#60.修辭技巧_映襯 - Loxa 教育網

又可稱為「對照」或「對比」。 (二)功用: 靈活運用映襯的修辭法,可幫助我們將所描摹的事物,顯得更加凸顯鮮明。另外,這種修辭還可增加文章的說服力。舉例:有運動 ... 於 www.loxa.edu.tw -

#61.對比手法:對比的作用:把兩種對應的事物對照比較 - 華人百科

運用這種手法,有利于充分顯示事物的矛盾,突出被表現事物的本質特征,加強文章的藝術效果和感染力。 舉例. 例子1:政之所興,在順民心;政之所廢,在逆民心。《管子.牧民篇》. 於 www.itsfun.com.tw -

#62.星笈秘技:拓展考舉例對比拿揑好字數比重- 20220215 - 教育

星笈秘技:拓展考舉例對比拿揑好字數比重. 2022/2/15. 共1幅. 上一頁 ... 【明報專訊】題目:千禧中學開放日即將舉行,試以千禧中學中文學會主席何天穎的身分,撰寫一 ... 於 news.mingpao.com -

#63.色彩對比

色彩對比. 色彩對比可分為 同時對比 及繼續對比 :. 一、 同時對比. 同時看兩種色彩時,所產生的色彩對比。同時對比又可分為明度對比. 、色相對比及彩度對比。 於 ananedu.com -

#64.对比修辞手法举例 - 语文迷

对比 修辞手法举例 · 1、当同学们还沉浸在睡梦中时,我已经在路灯下看书了。 · 2、我看见过波澜壮阔的大海,玩赏过水平如镜的西湖,却从没看见过漓江这样的水 ... 於 www.yuwenmi.com -

#65.半結構、非結構式資料是啥意思? | Kevin 的MongoDB 工作筆記

舉例 來說,每筆資料都有固定的欄位、固定的格式、固定的順序甚至是固定的佔用大小。是很有條理的資料類型。 ... 非結構式資料與結構式資料的對比. 舉例來說,A、B 同樣 ... 於 kevinwang.gitbooks.io -

#66.香港中文大學普通話教育研究及發展中心

而英語相對應常用動詞的帶賓能力較單一,詞組內部的格關係有限。在國際語言教育活動中,教師可以運用兩種語言中動詞詞義和詞組格關係的異同在教學中作有效的對比舉例,讓二 ... 於 www.fed.cuhk.edu.hk -

#67.看中國和美歐的物價對比- 法中交往 - RFI

... 中國的物價太高了,東西太貴了,高於美國,以至於中國官方的《人民日報》近日也刊發《北京物價真的比紐約高嗎》的文章,舉例指出北京奢侈品確實比 ... 於 www.rfi.fr -

#68.对比(音乐) - 维基百科,自由的百科全书

全新材料对比的例子可参见贝多芬《E大调第四钢琴奏鸣曲》第二乐章前8小节主题,在这一主题的前4小节与后4小节在旋律性格、节奏、演奏法等方面都形成鲜明对比,作曲家在 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.設計基礎:美的形式原理 - Medium

當兩種構成要素相近,對比刺激小,能產生共同秩序,達到調和的狀態; 以形狀而言,有構成安排的調和;以色彩而言,有調和色的安排. Design by Jhane Chou ... 於 medium.com -

#70.16 說理手法 - 天行教育出版(香港)有限公司

16, 說理手法. 多出現在論說文中,指作家在文章的議論中所採取的論說方式,包括正反對比、下筆立論、層層遞進、借古諷今、歸納推理、演繹推理、類比推理、舉例說理、 ... 於 www.skyedpress.com.hk -

#71.「謀同」與「求異」 對比語言學在本國語文教學中的應用

(轉引自黎錦熙, : )上述的例子揭示了「比較」的重要性,語言間的. 關係若乏詳細且深入地比較,興許就覺察不出一些較為特別、能發人省思之問題所在。故. 而「比較」對「 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#72.對比王惠美膨風作秀!黃秀芳大秀「溫柔式霸氣」說 - 民主進步黨

黃秀芳補充,她這次主打的「幸福芳程式」,是要全面提升彰化的工作機會、居住環境與教養環境。她舉例,自己曾為芬園鄉爭取改善自來水品質,因而成功吸引 ... 於 www.dpp.org.tw -

#73.1.掌握、分辨對比這種修辭手法一

一、 試分辨以下句子是否屬於對比句。把正確的○塗滿。 是非. 1、四葉草代表幸福,而康乃馨則代表健康。 ○ ○. 2、勤勞的蜜蜂正在辛勤地工作,但懶惰的蝴蝶卻正在悠閒 ... 於 www.plpb.edu.hk -

#74.英文論文片語中,比較和對比(Compare and Contrast)用法

請注意,comparison 一詞有時候會用來表達比較和對比的意思。 寫作時的比較/對比結構部分 ... 舉例來說,您是否嘗試說服讀者或解釋某事? 於 www.editing.tw -

#75.單元六議論論證手法

論證→舉例論證(事例). 1. 舉例. 論證:以例子證明論點的過程就是舉例論證. 以例子證明論點的過程就是舉例論證 ... 對比論證:舉出兩種互相對立的事物或道理. 於 www.tcss.edu.hk -

#76.議論文的對比論證法,課文結構示範分析以及寫作實操舉例 - 壹讀

對比 論證,是議論文中把兩種事物一種事物的兩種情形或加以對照、比較後,推導出其間的差異,使結論映襯而出的論證方法對比論證的方法。 於 read01.com -

#77.對比分析研究入門. 上 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

我們更認為,「句中語氣詞」的“列舉、對比、舉例”等意義,並非全靠「語氣詞」本身來表達,而是在與「句法結構」或「其他詞語」的搭配或襯托之下,才形成的。 於 books.google.com.tw -

#78.(九)映襯 - 國語文學科中心-高中國文學習網

舉例. 1.只因這是生命中,最沉重也是最甜蜜的負荷。(吳晟負荷) ... 「映襯」修辭,須注意對比的鮮明與緊扣主題,對比愈強烈,印象愈鮮明;旨意愈明確,愈能發人深省 ... 於 cerclearning.tp.edu.tw -

#79.【 DSE 中文】 中文補底:考試必備修辭手法大全 - Toby

對比 作用:充分表現出事物的分別和對立性,凸顯事物的本質,留下深刻印象,加強文章感染力。 例子: 以「有的人活著,他已經死了;有的人死了,他還活 ... 於 www.hellotoby.com -

#80.修辭的技巧 - 八年級- 痞客邦

修辭的技巧 1誇張法2倒反法3借代法4比喻法5對比法6設問法7對偶法8排比法9呼告法10頂真法. 於 aiyuipta08.pixnet.net -

#81.業界嘆虛擬資產市場缺人才倡推進持牌人員轉型計劃 - on.cc東網

舉例 指,杜拜從事VA可享免税,而且亦不限於交易買賣基金(ETF)。對比美國及新加坡,香港的起步較遲,故許多相關人才已在當地落戶,認為香港須思考如何 ... 於 hk.on.cc -

#82.讓你的文件或簡報更容易使用

舉例 來說,請避免在白色背景中使用淺灰色文字。 如要查看對比,請使用下列其中一種工具:. WebAIM 對比檢查工具:這是一個網站,只需輸入Pantone 和 ... 於 support.google.com -

#83.課程排程 - 抗老實務| Sampa

簡博士會以醫學專業和日常生活中,對比說明性高的例子做說明,容易認同。 Read More ... 簡博士會以保健成交技術,舉例說明『診斷與療程的規劃』。 Read More 於 zh.sampahealth.com -

#84.对比手法的句子80句 - 书通网

对比 手法的句子 · 1. 自称盗贼的无须防,得其反倒是好人;自称正人君子的必须防,得其反则是盗贼。 · 2. 爸爸很懒惰,不像妈妈那样勤劳。 · 3. 妹妹很乖巧,不像弟弟那么顽皮 ... 於 www.kj-cy.cn -

#85.兒童語言理解及表達能力發展里程簡表

換句話說,孩. 子說出句子的成熟程度不是以長度(字數) 去量度,而是以元素。 2. 上表中每一條底線代表一個元素,而雙底線則代表一個對比元素. 例子1 ... 於 www.asdguide.hk -

#86.經濟部紓困4.0 「商業服務業」介紹 - Simpany

「110/05-07 任一月」對比「108/05-07 同月」或「110/03-04 月」平均營業額 ... 商業服務業:以4/30 有投保在公司的全職員工計算乘以4 萬元定額舉例: ... 於 simpany.co -

#87.對比手法 - 中文百科全書

運用這種手法,有利於充分顯示事物的矛盾,突出被表現事物的本質特徵,加強文章的藝術效果和感染力。 舉例. 例子1:政之所興,在順民心;政之所廢,在逆民心。《管子·牧民 ... 於 www.newton.com.tw -

#88.中日同形詞在《廚房》譯本上之對比研究__臺灣博碩士論文知識 ...

中日同形詞在《廚房》譯本上之對比研究論文摘要由於歷史上的特殊原因,中日兩國的語言當中, ... 以及同形異義詞(字形相同,但詞義不同的同形詞),並一一舉例加以說明。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#89.中二級中國語文科議論文單元【為學一首示子姪】閱讀教學教案

教師指出議論文往往會舉出不同例子作論據(舉例 ... 舉例類型. 論證手法. 反復、反問. 歸納段意. 議論要素 ... 答:對比論證(拿學與不學的結果作對比)、舉例論. 於 resources.hkedcity.net -

#90.映襯修辭介紹 定義將兩種不同的,特別是相反的觀念或事實

舉例. 1.只因這是生命中,最沉重也是最甜蜜的負荷。(吳晟負荷). 2.舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。 ... 「映襯」修辭,須注意對比的鮮明與緊扣主題,對比. 於 163.20.145.5 -

#91.當初買得太衝動?你該知道的對比效應陷阱

在行為心理學中有個對比效應(contrast effect),是常讓人多花冤枉錢的原因,搞鬼的不是別人,正是自己的大腦。 好比你把手伸進冰水裡1分鐘,收回來 ... 於 blog.17rich.com -

#92.【Linking Words 大全】幫你分門別類整理好,寫作轉承一把罩!

Contrast 想表達「對比」時…… 1. by contrast 相比之下 ... Example 想「舉例」時…… 1. for example 例如 2. for instance 例如 於 tw.blog.voicetube.com -

#93.【DSE 中文】寫作手法大全【解釋、例子、好處全包】(2022 ...

修辭手法主要有比喻、排比、擬人、誇飾、借代、對比、設問、疊字、層遞等。 體裁寫作手法主要分爲記敘文、描寫文、抒情文、議論文和説明文的寫作手法. 於 learnsmart.edu.hk -

#94.作文園地

凡是拿兩種相反的事物放置在一起,形成外貌、性質、色澤、 厚薄、高低…等差異,而有「對比」的形容效果,以加強讀者印象。例如:好與壞、光明和黑暗、年輕和年老、富與窮、 ... 於 www.wagor.tc.edu.tw -

#95.電視螢幕,不是越遠越好!眼科醫師一張圖讓你秒懂「最佳觀賞 ...

王一中醫師提出除了亮度以外,應要調整螢幕的「對比」,對比大較不傷眼。舉例來說,一般看螢幕與看紙張,紙張因對比大相較之下比螢幕舒服,因此. 於 health.businessweekly.com.tw -

#96.【DSE中文修辭】考試必備18個修辭手法範文例子

對比 作用:充分表現出事物的分別和對立性,凸顯事物的本質,留下深刻印象,加強文章感染力。 範文例子:《出師表》-「親賢臣,遠小人,此先漢所以興隆 ... 於 hk.amazingtalker.com -

#97.在拍攝前或拍攝後校正影像亮度(校正對比度) - Canon

影像舉例: 拍攝前校正影像亮度拍攝後校正影像亮度相機可以檢測場景中過亮或過暗的區域,如臉部或背景,並在拍攝時自動調整以獲取最佳亮度。 於 tw.canon