好美里地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦亞莉.霍希爾德寫的 家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁 和顧燕翎,劉毓秀,王瑞香,林津如,范情的 女性主義理論與流變(完整修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站布袋好美里3D彩繪導覽深入漁鄉 - 銀髮資源網也說明:嘉義縣布袋鎮好美里3D海洋世界戶外彩繪,每逢假日,人山人海,成為新興景點,雲嘉南管理處即日起開放遊客線上預約導覽服務,可深入體驗獨特漁鄉風光。

這兩本書分別來自群學 和貓頭鷹所出版 。

國立清華大學 教育心理與諮商學系 吳怡珍所指導 鄭琬蓉的 蛻變與重生:一位準諮商心理師走過焦慮烈焰的故事 (2021),提出好美里地圖關鍵因素是什麼,來自於死亡焦慮、生存焦慮、成就焦慮、社會文化脈絡、存在主義治療、敘事治療。

而第二篇論文國立政治大學 政治學系 伍維婷所指導 何沁舫的 微光初探的同志從政之路-1980~2021年香港同志運動與參政研究 (2021),提出因為有 同志參政、同志運動、民主運動、政治機會結構的重點而找出了 好美里地圖的解答。

最後網站沿著八掌溪,嘉義巿到好美里!(附八掌溪河堤岸到好美里則補充:八掌溪河堤岸到好美里-自行車道地圖如下: 超完美詳盡地圖,請上巨報網→探險隊觀看www‧GBO‧com‧tw. 自行車小童!相當有潛力的12歲國小 ...

家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁

為了解決好美里地圖 的問題,作者亞莉.霍希爾德 這樣論述:

自由派來到川粉票倉,理解異溫層為何深信 他們的美國夢被插隊? 跨越政治分歧的暖心鉅作 同理卻不流於濫情,厚實敘事搭以深刻分析 ★本書榮登紐約時報暢銷書榜 2016年,川普以政治素人之姿當選美國總統,媒體界譽之為黑天鵝效應,而自由派則視之為平權運動的反挫。社會學家霍希爾德(Arlie R. Hochschild)造訪路易斯安那州,該地是茶黨(Tea Party)運動的重鎮,孕育出無數死忠的右派群眾,堪稱川普現象的推手。作者發現,她這些右派朋友的主觀感受,和他們的客觀處境往往相互矛盾:他們明明是環境污染的直接受害者,卻否認氣候變遷;他們明明是最需要福利救助的社會底層

,卻反對「大政府」又支持大企業。這種弔詭從何而來? 這些底層右派白人的生命故事,透露出他們感受的根源。右派原本自認能順利追逐美國夢,但在聯邦政府干涉下,讓他們覺得遭受移民、女人、黑人等弱勢群體的「插隊」。對稅收的偏惡、對信仰的忠誠,與對國族榮譽的驕傲,是右派政治理念的三大支柱。但如今,政治正確的風氣卻讓他們飽受圍剿與嘲諷,不敢說出內心感受,使他們的處境宛如家鄉裡的異鄉人,直到敢言的民粹領袖川普為他們出一口氣。 雖然作者Hochschild在諸多議題如同婚、環保和右派站在相反立場,但她並不放棄跨出同溫層的希望。透過貼近底層右派群眾的生活,作者期盼能為政治分裂日益嚴重的社會,搭起一

座相互理解的橋樑。在這個全球吹起右翼民粹主義旋風,進步派卻視為「大倒退」的時代,本書的出版可謂再及時也不過。 佳句摘錄 ▋茶黨的擁護者似乎是從三條路線走向討厭聯邦政府之路,一是宗教信仰(他們覺得政府排擠教會),二是痛恨課稅(他們認為稅率太高且累進太多),最後是讓他們失去光榮感的那些衝擊。 ▋路州的石油業或許能代表保守派追求的經濟成長策略,也就是「低成本競爭」策略。藉著禁止工會、給予較低工資、公司退稅和實施寬鬆的環境法規,吸引業者把他處的現存產業轉移到自己的州。至於「高成本競爭」策略,則是透過創造具吸引力的公共部門來刺激新工作產生,像加州的矽谷。 ▋工廠管理者最佳的

行動方針不是改變有抗拒心的居民想法,而是尋找不可能抵抗的居民。 ▋沙夫想要的是身處溫暖、互助合作的團體之中的感受,他認為政府剝奪了那份感受。 ▋人民想實現美國夢,但是出於各式各樣的理由,他們覺得自己被人拉住,這使得右派感到沮喪、憤怒且被政府出賣。種族是這個故事的核心。 ▋貧窮的白人變成多餘的勞力,他們被邊緣化,背著一些粗魯無禮的綽號,像是白色垃圾(white trash)、死白人(po buckra)。 ▋川普在演講中談到,「伊斯蘭教裡頭有仇恨基督徒的元素」,也說自己打算禁止所有穆斯林進入美國。川普幾乎每次造勢都會指著抗議者,有時會將他們妖魔化並要求把人趕走。

▋左派注意的是私部門、頂層階級的1%,還有剩下99%之中輪廓逐漸清楚的下層階級。這是自由派的引爆點。右派認為公部門是「接受者」(takers)的專屬服務櫃臺,這群接受他人施恩之人愈來愈多且不事生產。 【右派受訪者們怎麼說】 「我們投票給相信聖經的候選人。」阿瑞諾夫婦 「漏油事件讓我們難過,但暫停鑽油讓我們生氣。」路易斯安那州居民 「我不喜歡政府付錢給未婚媽媽生一大堆孩子,也不支持優惠性差別待遇。」韋斯特萊克(Westlake)市長哈迪 「那是政治正確(PC),我不喜歡這樣。如果我不同情那個小孩,我不想有人因此指責我是壞人。」福音歌手麥當娜

「如果你想當同性戀,那就去吧!但請做個一般人,去上班、除草、釣魚,你不必在山頂上大吼大叫。不要逼我改變,也不要因為我不改變就罵我頑固。」團隊至上者珍妮絲 「污染是我們為資本主義做出的犧牲。」膜拜者賈姬 「隨著管制過多,政府幾乎是在替我們過生活,你不再是你自己了,而是政府的樣子。」牛仔唐尼 「為什麼把環境議題丟給左派?這應該也是我們的議題。」叛教者沙夫 本書特色 ◎資料兼具深度與厚度,歷時5年、訪談60名報導人、累積4000多頁逐字稿。 ◎人物描寫充滿立體感,充分連結個人煩惱與公共議題,呈現社會學式的想像,適合用作人文社科的通俗讀本。 ◎對自詡進步左

派,卻苦於將理念傳達給不同背景的朋友,本書作者親身力行如何打破同溫層,搭起相互理解的橋樑。 ◎為什麼弱勢的群體反而常支持傾向挺大企業、加劇社會不平等的右派政黨?這是個全球性現象,亦可見於台灣,而本書進行了極深入的實地考察。 ◎強調情感在政治中的角色,而非只看見經濟利益。在民粹的年代,此種切入角度已成為顯學。 ◎欲瞭解BLM(黑人的命也是命)運動興起的時代背景,本書對茶黨、川普、美國南方白人的分析,提供了種族議題的絕佳參照。 ◎以路易斯安那的石化產業為例,打破「環保與經濟」非此即彼的虛假二分。 ◎對於必然伴隨全球資本主義而來的「犧牲體系」,本書展開了深切的反省,有助於我們思索

底層與右派的論述如何結合。 ◎戳破保守派的諸多迷思與意識形態: (X)政府補貼工業有助於增加就業機會 (O)並無明確證據支持這點;新的就業機會也多半外流給移工,而非居民 (X)提高福利,依賴福利的人就不會工作 (O)許多領社會福利的人仍有工作在身,事實上窮忙族靠福利補貼維持收入,反而應被視為政府施惠給企業的福利 各界讚譽 藍佩嘉(台灣大學社會學系特聘教授) 假如我們這個時代重要的政治問題可以概括到「川普」這個名字,答案就在亞莉.霍希爾德這本精彩的新書。作者是一名出色的社會學家,卻兼具小說家的敘事技巧,她精心刻畫了一個引人入勝的故事,裡頭的人物飽滿而複雜,

每一位都承載了精彩的個人經歷。所有的故事合在一起,為這個撲朔迷離的政治時刻,提供一幅迫切且清晰的畫面。這是一本論述有力、充滿想像力的必讀之作,出版的正是時候。──馬克.達納(Mark Danner),《螺旋:困在永世之戰》(Spiral: Trapped inthe Forever War)作者 霍希爾德進入一個跟她所處的加州柏克萊自由派領地截然不同的世界,進入美國政治上右派的心臟地帶,瞭解保守派白人藍領階級眼中的美國。作者帶著同情和同理心,挖掘出賦予這些人生命意義與面貌的敘事,解釋了他們的政治信念及其他諸多面向。任何想瞭解現代美國的人都該讀這本迷人的書。──羅伯特.萊許(Robert

B. Reich),加州大學柏克萊分校公共政策校長講座教授 霍希爾德向來以不濫情的同理心聞名,她深入癌巷探索政治行動主義者的核心悖論:這群人瞭解石化產業已經摧毀他們的環境,有時甚至摧毀他們的生活,但他們仍然是自由市場資本主義的熱情捍衛者。這大概是目前美國政治中最重要的主題,而她也是剖析此事的最佳人選。每個故事、每個人物、每一頁都令人著迷,從故事中浮現的分析則極具啟發性。──芭芭拉.艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich),《我在底層的生活》作者 作者試著翻越「移情之牆」並真正瞭解政治對手的感受,因而給我們畫了一條很重要的路線圖,讓我們可以跨越美國政治地貌深深的鴻溝,

也讓美國民主的承諾煥然一新。對於在政治上還不打算放棄的每個人,此為必讀之書。──瓊恩.布雷迪斯(Joan Blades),Livingroomconversation.org網站的共同創辦人。 霍希爾德的作品一直都來得正是時候且切中需求,從對於情緒勞動的再現,再到這本深入感受右派核心的作品。《家鄉裡的異鄉人》做了很少有人敢做的事:認真看待政治之中情感的角色。──莎拉.賈菲(Sarah Jaffe),《不可避免的麻煩:美國人的反抗》(Necessary Trouble: Americans in Revolt)作者

好美里地圖進入發燒排行的影片

#理由伯 #瘋釣魚 #前打

#【跟著GOOGLE地圖釣魚去】

哈瞜~各位大大好久不見瞜~還記得我嗎?偶是~理由伯~哈哈

一的多月沒上片了~終於~終於~龜神退散了~哇出運啊啦~

這次跟釣友一起打母光,一開始水門處毫無動靜,改到第二水門後才開始有魚訊,後來有轉戰布袋舊港結果依然無動於衷~冏

若要找小弟~以下可連絡到小弟~

IG: crazy_fishing_leo_bo

WeChat:crazy-fishing-leo-bo

Facebook:理由伯

廠商合作配合請連絡:

LINE:totoro003

E-MAIL:[email protected]

蛻變與重生:一位準諮商心理師走過焦慮烈焰的故事

為了解決好美里地圖 的問題,作者鄭琬蓉 這樣論述:

本研究緣於我多年未決的焦慮議題,在兼職實習帶領團體時,惡化成難以承受的恐懼,併發乾嘔的身心症狀敲響了存在的警鐘。我下定決心要改變自己,從職場脫身去全職實習。透過書寫實習與督導反思心得,我展開了一場凝視心魔與焦慮自我的對話歷程。因自我敘說研究法具有探究深層經驗的特殊性,且說故事是對生命歷程的回顧,重新排列過去的經驗,並對生活事件和經驗進行反思。在說故事的同時,說故事的人就進入意義範疇。為探究我生命早期焦慮生成之情境脈絡、對我的意義以及深度療癒之可能,我採用自我敘說研究法來描繪我生命早期的情緒經驗以及焦慮烈焰灼身的生命歷程。在這論文中,我回首年少的生命經驗,寫下了關於我的「死亡焦慮」、「生存焦慮

」以及「成就焦慮」以及「言說焦慮」的故事。那些年幼時印象深刻的情緒經驗原本看似與後來發展而出的「言說焦慮」毫無相關的,未料卻是死亡/存在焦慮的再現,成了我所有焦慮的根源。我年幼時,因無以應對「死亡」跟「人生而孤獨、無意義」的存在焦慮,將選擇的自由交託給了父母,以父母的意見與社會集體的價值觀作為對這個虛無世界的應對,卻在歷經家族負債的無底洞的宿命,感到父母辛勞,無以託付後,生成了「生存焦慮」。為了獨立存活下去,在華人文化重視「成就」、「面子」以及跟「好還要更好」的價值觀與德性觀的影響下,我將「生存焦慮」轉化成對自我無止盡追求的「成就焦慮」,未料卻影響了我職業生涯的選擇以及我的身心健康,最終造成了

我對自我價值與生命意義信念的崩塌。梳理過往,我認為我焦慮經驗之生成與轉變是由內外兩股力量以及時間歷程三度空間交織共構而成:內在力量是我內心對死亡跟孤獨的恐懼;外在力量是社會文化價值觀的作用力。於是,我以「存在主義治療理論與文獻」為「經」,以「本土心理研究理論與文獻」為「緯」,以及採用「敘事治療歷程的三重山」為「時間歷程」架構,與我焦慮的生命經驗進行對話與參照,建構而成一幅焦慮生成與轉變的生命圖像,讓我找到擁抱焦慮經驗與超越自身的鉅觀視野。在專業與生活實踐上,我學會了自我照顧,也有了自信,不再畏懼上台說話,因而開展新的專業生涯,重回職場,成為維護性別人權的性別平等事件調查委員,也展望未來的自己能

在取得心理師證照後,能為弱勢族群服務。

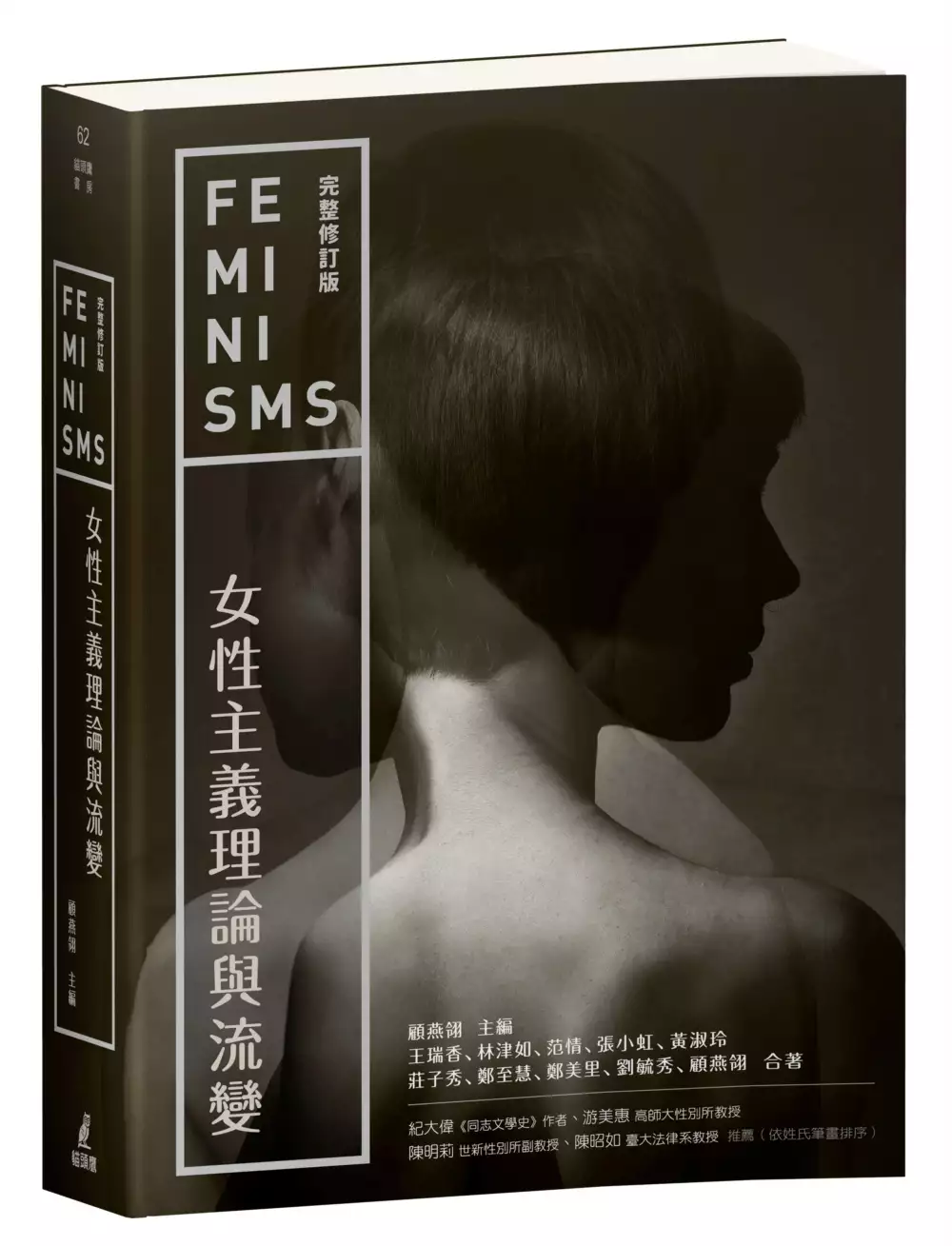

女性主義理論與流變(完整修訂版)

為了解決好美里地圖 的問題,作者顧燕翎,劉毓秀,王瑞香,林津如,范情 這樣論述:

「只要你相信平等,你就是女性主義者。」(21世紀,艾瑪華森,美國) 「女人不是天生命定的,而是後天塑造出來的。」(19世紀,西蒙波娃,法國) 「我不希望女人控制男人,我希望女人控制自己。」(18世紀,吳爾史東,英國) 「女人有權上斷頭台,就有權上演講台。」(18世紀,德古熱,法國) 二十年前,為了向國內讀者介紹歐美女性主義的演變和核心論點,女書店出版了《女性主義理論與流派》,成為重要的啟蒙書。現在,堪稱全球第三波婦女運動的# MeToo,在國際上呼聲四起,臺灣卻安靜無聲。這是否代表著臺灣的女性意識並未與世界接軌,還停留在舊觀念之下? 《第二性》被視為女性主義聖經,貓頭鷹曾傾七年之力

,以法文直譯此經典。延續此一努力,再於二〇一九年,與顧燕翎老師合作推出女性主義系列書籍。我們相信,真正的觀念翻轉,不只有賴體制與法律的變革, 而需要從「理論」、「經典」和「臺灣婦運」三個方向,紮下性別平等意識的根基。 《女性主義理論與流變》 始於十八世紀末期的自由主義女性主義,領先質疑與挑戰過去以男性為主的思考方式和社會習俗,經過無數世代女性的接力,從自由主義女性主義、社會主義女性主義為起點,掀起了一波又一波性別革命:女性從爭取和男性平等的投票權、子女監護權、財產權、教育權、工作權,到身體和性的自主權,公開站出來與曾經隱藏於暗處的性騷擾與性暴力對抗。 本書爬梳數世紀以來的女性主義理

論與婦運行動,歸納為十一種主要流派,剖析其理論內容與歷史歷程,以及不同流派間的相互啟發與激盪。全書以《女性主義理論與流派》為底,大幅度翻修,以反映二十年來各理論的變化、演進。同時增「國家女性主義」一章,聚焦於女性進入公領域後的政策變化。 二十年前,劉毓秀女士鼓勵女性進入公部門,主張女人要掌握國家權力,成為社會、國家、世界的照顧者。現在,我們有了首位女總統,性別主流化也成為國家重要政策,其策略和成效皆值得觀察。再者,性別議題已經發展成全民公投的抗爭場域,更是需要全民關注與深思。不論是在個人的生活層面,或是國家政策層面,女性主義理論都成了不可或缺的思考工具。 本書由十位長期在婦女運動和女性

主義耕耘的本土學者通力合作,不僅引介理論,也省思女性主義的論述和實踐。期待透過本書,我們能以深入且平衡的視角,透視女性 處境,並想像和規劃未來。 ◎版本說明 1. 文字、標點符號重新校對修正。 2. 第七章「臺灣女同志(運動)簡史」增修最新發展。 3. 注釋改為當頁注(位於文章中同一頁)。 ◎好評推薦 紀大偉《同志文學史》作者、政大台文所副教授 游美惠/國立高雄師範大學性別教育研究所教授 陳明莉/世新大學性別研究所副教授 陳昭如/國立臺灣大學法律學系教授 女性主義者多半歷經過這樣的時刻,感覺孤獨,感覺異樣,感覺自己關照的,其實不被社會認同。這樣一本女性主義入門書再版,有其時代意義,

之所以重要,是給予我們歷史的脈絡與索引,理解流派之間的異與同,亦是讓我們明白奮鬥很早開始,我們感受的疼痛不是獨有,更是共同經驗。在需要之時,這本書能給予你的,更是具有時代重量的陪伴。自十九世紀以來,女性主義歷經翻新與擴充,這漫漫長路,臺灣要走下去,世界也要走下去,謝謝這本書的再次問世。 ——吾思傳媒女人迷主編柯采岑Audrey

微光初探的同志從政之路-1980~2021年香港同志運動與參政研究

為了解決好美里地圖 的問題,作者何沁舫 這樣論述:

2019年香港區議會選舉,岑子杰、張錦雄和韋少力三位同志候選人當選為區議員。他們的背景具相似之處,皆於同志運動圈耕耘多年,亦為民主運動的倡議者。究竟香港政治機會結構產生什麼樣的變化,使同志得以藉由選舉進入體制內呢?本文假設政治機會結構對香港民主運動和同志運動的發展有重大影響,而兩者的發展會影響同志進入政治體制內的機會。透過文獻分析法及訪談法,爬梳1980~2021年香港政治結構、社會運動和同志參政的相關資料;訪談六位同志議員與同志友善議員,了解他們從政前的經歷、參選動機及對同志議題的見解。最後綜合整理文獻和訪談內容,並運用政治機會理論分析之。本研究發現,影響1980~2021年香港同志參政的

政治機會結構,有以下六項:第一,港英時期民主改革;第二,《基本法》;第三,人權條例制訂與推動;第四,國民教育科的推行;第五,《逃犯條例》及《刑事互助條例》;第六,《香港國安法》。上述政治機會結構,導致多場抗爭行動出現,同志亦參與其中,逐漸成為民主運動核心成員,同志運動與民主運動的發展產生密切連結。從同志參政者的經驗,可得知每項政治機會結構產生的威脅或機會不一定作用在全部的同志參政者身上。這些參與民主運動的同志,他們被動員的結構高度重疊,對現況會產生共同解釋。當他們對政治機會結構的變化有相同回應時,會使他們面臨到相似的政治機會或威脅。港英時期的民主改革、人權條例制訂與推動跟《香港國安法》這三項政

治機會結構,對這個時期的民主運動和同志運動發展很重要,影響了每位同志參政者,建構同志日後參政的條件。

好美里地圖的網路口碑排行榜

-

#1.<遊嘉義>台灣好行.鹽鄉濱海線~第三站:好美里彩繪村

之前就一直想到嘉義縣布袋鎮好美里看3D彩繪,無奈這地處海線交通比較不方便 ... 上面那張的地圖中間有個笑臉的位置,就是在大馬路交叉路口(太聖宮前 ... 於 anny3805201314.pixnet.net -

#2.嘉義.景點| 布袋好美里3D 立體彩繪村,張張IG 風格好好拍 - V歐妮

印象中,開始有聲浪的是位於V歐妮老家附近的「彩虹眷村」吧?! 這次前往雲嘉南旅行,造訪曾以海洋3 D 彩繪打造村落新氣象的嘉義布袋好美里,感受一下台韓 ... 於 voniblog.com -

#3.布袋好美里3D彩繪導覽深入漁鄉 - 銀髮資源網

嘉義縣布袋鎮好美里3D海洋世界戶外彩繪,每逢假日,人山人海,成為新興景點,雲嘉南管理處即日起開放遊客線上預約導覽服務,可深入體驗獨特漁鄉風光。 於 swd.wda.gov.tw -

#4.沿著八掌溪,嘉義巿到好美里!(附八掌溪河堤岸到好美里

八掌溪河堤岸到好美里-自行車道地圖如下: 超完美詳盡地圖,請上巨報網→探險隊觀看www‧GBO‧com‧tw. 自行車小童!相當有潛力的12歲國小 ... 於 gbonews.pixnet.net -

#5.好美里3D海洋世界戶外美術館 - 山富旅遊

沿著地圖往下走,還有神秘的木麻黃秘境與好美里自然生態保護區,海岸線綿延的防風林及潟湖生態保證殺光相機記憶體。近年來彩繪村如雨後春筍般竄起,好美里能夠突破 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#6.[嘉義。景點]全台最大的3D彩繪村。好美里3D海洋世界戶外 ...

檢視較大的地圖 ... 這個好美里彩繪村不算太大,但我個人覺得這裡的彩繪跟其它各地比起來真的漂亮許多加 ... Day3:和逸遊戲室、林泰和興蜜餞行、阿6海產、好美里彩繪村 ... 於 imnanako.pixnet.net -

#7.2016_3_28_嘉義好好玩_好美里3D彩繪村 - 阿嬤

帶小辣來到布袋了當然不能錯過現正夯的好美里3D彩繪村,嘉義這個近期興起的【布袋海洋3D彩繪村】, ... GPS 或Google地圖可以直接定位"好美國小"即可抵達。 於 ssupermamatw.pixnet.net -

#9.嘉義縣布袋鎮好美里 :: 路名資料庫

路名資料庫,布袋好美里海灘,布袋好美里3d彩繪村交通,好美里漁港,好美里地圖,好美里歷史,好美里潮汐,好美里釣點,嘉義好美里美食. 於 road.iwiki.tw -

#10.嘉義布袋~好美里立體彩繪村@ 娟小娟~我最愛玩

嘉義布袋~好美里立體彩繪村最近超爆紅的景點,位在嘉義布袋的好美里3D彩繪村啦我們當然也要來朝聖一下啦~~ ... 但如果你是順著地圖遊走,其實也是可以全數捕獲的唷^0^. 於 f24080400.pixnet.net -

#11.好美里立體彩繪村嘉義景點玩全台灣旅遊網

嘉義縣布袋鎮的好美里最近成為新興的熱門旅遊景點,一幅幅海底世界不僅是用色活潑大膽,更是採用3D透視的繪畫技巧,繪製出逼真又活靈活現的彩繪村景。 好美里彩繪村創作是 ... 於 okgo.tw -

#12.嘉義好美里– 嘉義住宿 - Souxx

嘉義景點》好美里3D彩繪村貴賓狗,白雪公主,海洋風彩繪超吸睛. 嘉義好美里. 嘉義縣布袋鎮好美里, 最近吹起 ... 【散步地圖】 布袋好美里小漁村變3D海底世界!|欣傳媒 ... 於 www.souxxw.co -

#13.好美里3D海洋世界户外美术馆在城市Budai Township

然而現地所立的指示牌名稱是:《好美里彩繪藝術村》, Google 地圖這裡則為:《3D 彩繪村》,布袋鎮公所官網的名稱則是:《好美里3D 彩繪村》!一個名稱,卻在中央、地方「 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#14.好美里3D海洋世界- 布袋鎮- 嘉義縣 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹好美里3D海洋世界,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊好美里3D海洋世界建議住宿的 ... 於 www.travelking.com.tw -

#15.漫遊台南北門、嘉義布袋好美里彩繪村旅遊服務趴趴走 - 自由時報

行動旅服提供文宣地圖摺頁、紙筆、旅遊諮詢、推薦遊程、Wi-Fi熱點分享、 ... 雲管處處長徐振能說,在台南北門婚紗美地及布袋好美里3D海洋世界彩繪村 ... 於 news.ltn.com.tw -

#16.【嘉義彩繪村】嘉義布袋好美里彩繪村~拍照趣!3D立體海洋 ...

嘉義又一繽紛亮點布袋好美里,彩繪上立體畫作重現漁村的活力邀旅人們,來拍照玩樂趣!最近,大家的臉書上是不是又 ... Google地圖輸入”嘉義好美國小”. 於 viatravel.tw -

#17.嘉義縣布袋鎮好美里辦公處地圖

嘉義嘉義縣布袋鎮好美里辦公處地圖上地址:嘉義縣布袋鎮好美里114號之2,緯度、經緯座標:「23.335384、120.140972」,分類:嘉義縣布袋鎮村里辦公室,電話:05-343-1444. 於 poi.zhupiter.com -

#18.3d 好美里彩繪村

嘉義縣內最近新增一處爆紅的彩繪村-布袋好美里海洋立體彩繪,位於嘉義縣布袋鎮的 ... 好美國小”) 地圖連結: 點我看Google Map 嘉義好美里彩繪村,布袋好美里彩繪村, ... 於 hellopsy.ch -

#19.大型3D彩繪原創畫作,體驗漁村風光

《嘉義好好玩》嘉義好美里3D彩繪村,大型3D彩繪原創畫作,體驗漁村 ... 曾先生表示已經著手在製作彩繪村地圖,在penny寫文的時候,剛好就已經完成了 ... 於 www.pennylee.info -

#20.【嘉義景點】布袋好美里彩繪村:全台最大3D地景彩繪 - Mimi韓

嘉義好美里,有好美國小、好美的彩繪,真是讓人會心一笑的地方~. 嘉義這個近期興起的布袋 ... GPS 或Google地圖可以直接定位”好美國小”即可抵達。 於 mimihan.tw -

#21.好美里3D海洋世界戶外美術館攻略及週邊必遊景點推薦 - 探 ...

沿著地圖往下走,還有神秘的木麻黃秘境與好美里自然生態保護區,海岸線綿延的防風林及潟湖生態保證殺光相機記憶體。近年來彩繪村如雨後春筍般竄起,好美里能夠突破 ... 於 go.liontravel.com -

#22.好美里3D海洋世界-布袋鎮景點-嘉義縣文化觀光局

Title201601290925591; 地圖背面-Final. 自行前往; 台17省道→轉163縣道直行即可到達。 大眾運輸; 〔路線1-高鐵〕於高鐵嘉義站搭乘台灣好行鹽鄉濱海線,至好美里站下車 ... 於 www.tbocc.gov.tw -

#23.嘉義布袋|好美里3D彩繪村 - DMapler Studio 乘楓旅攝

在好美里3D彩繪村目前共有3個大圖分散在整個社區中,可以依照地圖上的指標慢慢的尋味,一邊散步在漁村中一邊欣賞美麗的畫作,別有一番樂趣。 於 dmapler.tw -

#24.【布袋景點】好美里3D立體海洋彩繪世界,嚇!超大鯊魚游過來啦!

嘉義布袋彩繪村. 這次走海洋風. 3D立體彩繪超有真實感. 眼前超大鯊魚正追過來了呢! 這也太讓人心驚驚了吧~><. 好美里3D海洋彩繪世界,你.打卡了沒!? 於 pink.123blog.tw -

#25.嘉義‧布袋|好美里社區,全台最大3D地景彩繪 - Hallo!I'm ...

嘉義好美里,有一個好美的3D立體海洋彩繪村,穿梭在漁村的小巷裡,總能發現好棒的彩繪作品。 ... 地點:嘉義縣布袋鎮好美里106號(點我地圖). 於 ating.blog -

#26.【嘉義布袋】好美里3D彩繪村旅人攻略,彩繪作品導覽圖X拍 ...

因此快速拍完想要拍的彩繪作品,就成了烈日下必備的生存之道。3D彩繪地圖設置在好美國小與好美里太子宮之間,鯊到好美前住宅的轉角處(有點隱密,阿龍 ... 於 fdrm4583.pixnet.net -

#27.【嘉義景點】嘉義好美里3D彩繪村,跟彩繪一起拍照好好玩

嘉義好美里3D彩繪村,最近彩繪村有如雨後春筍般出現,但吉米個人認為要鼓勵創作者 ... 行程推薦-小樽運河周邊散步路線、小樽交通、堺町通、小樽運河夜景、小樽景點地圖 於 drugs.pixnet.net -

#28.台灣景點資訊- 好美里3D海洋世界戶外美術館 - 郵遞區號查詢

想要玩遍好美里,建議搭配由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處推出的「好美里3D海洋世界漫步地圖」,裡頭詳細的標記3D彩繪景點,每幅作品都設計了數種互動拍照 ... 於 zip5.5432.tw -

#29.嘉義好美里3d彩繪社區dsc09714_结果 - 跟著領隊sky玩。一日 ...

多媒體檔案(嘉義好美里3d彩繪社區dsc09714_结果) @跟著領隊sky玩。一日遊.美食.親子.景點. ... 2022【花蓮美食.景點親子一日遊】食尚玩家推薦地圖. 於 taiwantour.info -

#30.【嘉義旅遊】3D海洋世界戶外美術館《好美里彩繪村》布袋小 ...

全台彩繪村如雨後春筍般出現嘉義好美里的立體彩繪村堪稱全台最大3D地景彩繪 ... place 嘉義縣布袋鎮好美里106號好美國小 ... 好美里3D彩繪有導覽地圖. 於 www.walkerland.com.tw -

#31.社區通各社區網站-嘉義縣布袋鎮新岑社區

地圖 導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖 ... 寮)相鄰,北隔著廣大鹽田與光復里(布袋市區)相望,西臨好美里,南隔著龍宮溪與新塭新民里相對,主要聯外道路都仰東側台17線省道, ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#32.「好美里彩繪村地圖」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

嘉義好... 嘉義好美里3D立體彩繪村地圖導航沒有這個頁面的資訊。瞭解原因,沒有這個頁面的資訊。瞭解原因,6 天前- 【好美里立體海洋世界彩繪村】 地址:嘉義縣布袋鎮好 ... 於 1applehealth.com -

#33.嘉義》布袋》漫畫塗鴉》3D彩繪.海洋世界戶外美術館.好 ...

好美里 彩繪村好久沒有參觀地方彩繪了,這次趁著跑到嘉義布袋的機會, 順便參觀了聽說非常有特色的好美里3D彩繪村~ 目前彩繪村正在新建休息亭,下. 於 marsven.pixnet.net -

#34.好美里3D彩繪村打卡正夯海洋漫步地圖帶你找尋抹香鯨

位於嘉義的好美里結合藝術與在地漁村文化,打造出別具特色的海洋3D彩繪地畫,也成了觀光客拍照打卡的熱門景點。為了方便民眾徜徉在3D海洋世界中, ... 於 travel.ettoday.net -

#35.【嘉義、布袋】嘉義布袋新景點好美里3D立體彩繪村13處景點 ...

【嘉義、布袋】嘉義布袋新景點好美里3D立體彩繪村13處景點地圖按圖索驥與高跟鞋教堂與布袋觀光漁市 ... 好美里的美個彩繪前都會有最佳拍照位置指示 於 watermelon-green.blogspot.com -

#36.Travel 嘉義 布袋好美里彩繪村海底世界、白雪公主任你拍

嘉義布袋好美里彩繪村這是我們第二次來這個景點了~ 這次多了白雪公主的主題~還有許多新的彩繪! 地上還有指標,是一個有完整規畫的彩繪村路上的地圖 ... 於 yoyooo91.pixnet.net -

#37.嘉義‧好美里彩繪村@ 半金俱樂部

嘉義‧好美里彩繪村好美里彩繪村位於嘉義縣布袋鎮的好美里,彩繪村構想起源 ... 全都分佈在村裡的每一個角落,停車場旁並設有3D彩繪導覽地圖,沿途還有 ... 於 yhcchc.pixnet.net -

#38.[嘉義.布袋]漁村新景象--好美里立體彩繪村 - 當白雲飄進藍天

這是嘉義縣布袋鎮的好美里,原本以潟湖及紅樹林聞名,但真正會去看生態 ... 縣道,即進入好美里,由北門交流道至好美里約9K,Google地圖可搜尋"好美國 ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#39.【好美里3D彩繪村】標籤資訊整理 - 哇哇3C日誌

好美里 3D彩繪村,[嘉義景點]好美里3D彩繪村~小漁村變立體海洋世界!貴賓狗,2020年12月6日— 「好美里3D立體彩繪村」的創作是由雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請曾赴泰國 ... 於 ez3c.tw -

#40.好美里3d海洋世界戶外美術館 1111 玩出競爭力- 旅遊玩樂資訊

蒐集完彩繪圖合影後,別忘了到太聖宮一睹300年歷史的明朝媽祖神像,坐落一旁的好美里漁村公園,入口的「大船入港」都是不容錯過的景點。沿著地圖往下走,還有神秘的木麻黃 ... 於 travel.1111.com.tw -

#41.2017-1111 嘉義縣布袋鎮好美里3D海洋世界彩繪村& 高跟鞋教堂

已經走了一段時間,有點搞不清楚已經找到幾個地景彩繪圖? 剛好,古早味香腸攤的這張地圖可供參考~. 於 ballenf.pixnet.net -

#42.嘉義、布袋|好美里3D海洋世界戶外美術館・以3D彩繪牆打 ...

好美里 3D海洋世界戶外美術館彩繪作品以當地信仰中心「魍港太聖宮」周邊巷弄延伸出去,沿途都有設置指標與地圖,方便旅客尋找每一幅藏在村子中的彩繪作品。 於 journey.tw -

#43.好美里3D彩繪村打卡正夯海洋漫步地圖帶你找尋抹香鯨

△好美里3D海洋世界漫步地圖。 現場共有多達18幅的3D藝術作品,另有標榜全臺最大幅的立體地畫,整座好美里陷入了水 ... 於 www.bg3.co -

#44.[嘉義布袋] 好美里3D立體彩繪~ 生動又逼真的立體彩繪村!!

嘉義好美里,有著全台規模最大的3D立體彩繪村! ... 這面《海洋世界》彩繪牆,據說是彩繪大師曾進成在好美里的第一幅作品 ... 地圖連結:點我看Google Map 嘉義好美里 ... 於 blog.cutebox.org -

#45.嘉義縣布袋鎮(好美里辦公處),地方村里 - LIFEGO便民網

嘉義縣布袋鎮(好美里辦公處),電話:05-3431-444,地址:嘉義縣布袋鎮好美里114號之2, ... 嘉義縣布袋鎮(好美里辦公處)的服務項目,嘉義縣布袋鎮(好美里辦公處)的地圖, 於 ez.lifego.tw -

#46.【嘉義】布袋/好美里3D彩繪/全台最大的3D立體圖/好玩好拍 ...

位於嘉義縣布袋鎮裡的好美里是一個臨海小村落, 因為它臨近布袋漁港的地理因素,這裡的居民有多數以養殖蚵仔為生, 近期因為這3D彩繪的盛行, ... 於 nancyik2001.pixnet.net -

#47.【嘉義.旅遊.景點】好美里3D海洋世界戶外美術館簡介 - 遊台灣

沿著地圖往下走,還有神秘的木麻黃秘境與好美里自然生態保護區,海岸線綿延的防風林及潟湖生態保證殺光相機記憶體。近年來彩繪村如雨後春筍般竄起,好美里能夠突破重圍, ... 於 taiwan.play.tours -

#48.布袋鎮好美里3D立體彩繪村 - 嘉減碳環境教育推廣平台

好美里 彩繪村創作是由雲嘉南濱海國家風景區管理處執行,邀請曾赴泰國學藝的 ... 嘉義縣布袋鎮好美里106號(好美國小) GPS 或Google地圖可以直接定位"好 ... 於 cyepb-park.twdna.net -

#49.【嘉義-布袋】好美里3D立體彩繪村,擁有最真實立體的海洋世界

Facebook粉絲專頁→→小熊趴趴走玩樂去小熊今天環島環到嘉義布袋這發現了這海洋彩繪村原來擁有最真實立體的彩繪村,就是嘉義布袋好美里3D立體 ... 於 sasa133.pixnet.net -

#50.嘉義景點一日遊》必玩景點行程推薦 - 青青小熊

嘉義一日遊景點推薦19:好美里彩繪村 ... 好美里彩繪村~遊記連結:https://yoke918.com/4962/ ... Google地圖座標:23.542, 120.678 於 yoke918.com -

#51.好美里周邊地圖/ 交通資訊

可供確認前往好美里的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)與周邊地圖/飯店資訊。 於 transit.navitime.com -

#52.地理位置及面積 - 嘉義縣布袋鎮公所

除此之外鹽田(山)風光、觀光漁市、人工沙灘、海景公園、濱海森林、好美里自然生態保護區、廟宇、古厝、漁村風光及遊潟湖、觀野鳥…等活動更是遊客週休二日流連忘返的 ... 於 budai.cyhg.gov.tw -

#53.【散步地圖】 布袋好美里小漁村變3D海底世界! - 欣傳媒

2015年6月,嘉義布袋好美里聚落民宅牆面、地面搖身一變畫布,台南北門廟宇繪師曾進成以海洋生態為主角,創作10幅可互動、拍Kuso照的3D畫作,把小漁村 ... 於 www.xinmedia.com -

#54.【嘉義旅遊】好美里彩繪村.全台最大3D立體彩繪圖/海底世界

好美里 原本是嘉義縣布袋鎮偏遠的小漁村,最近因3D地景與壁畫彩繪而變得熱鬧起來,海底世界、 ... 好美里3D立體彩繪村DSC_8168 ... 檢視較大的地圖 ... 於 ipapago.tw -

#55.布袋鎮好美里3D立體海洋世界彩繪- 嘉義- abic愛貝客親子遊

好美國小及太聖宮皆有停車場。 line. 觀看留言; 地圖功能 ... 於 www.abic.com.tw -

#56.【嘉義布袋旅遊】好美里海洋世界3D立體彩繪村@與原創曾 ...

【好美里立體海洋世界彩繪村】. 地址:嘉義縣布袋鎮好美里106號(好美國小). Google地圖輸入”嘉義好美國小”. 8393. 嘉義布袋,是個純樸的小漁村, ... 於 ikiwi.tw -

#57.好美里3D立體海洋世界彩繪| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您好美里3D立體海洋世界彩繪的景點介紹,與好美里3D立體海洋世界彩繪周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#58.布袋鎮3D海洋世界漫步地圖帶你漫遊好美里 - LIFE生活網

雲嘉南管理處處長表示,好美里3D海洋世界漫步地圖將已完成的危機四伏、深藏不露、鯊到好美、人魚秘境、海底宮殿、海洋世界、地心歷險、食人魚、奇幻世界等 ... 於 life.tw -

#59.[嘉義景點]好美里3D彩繪村~小漁村變立體海洋世界!貴賓狗

※Google地圖輸入「嘉義好美國小」. 「好美里3D立體彩繪村」的創作是由雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請曾赴泰國學藝的藝術家「曾進成」老師繪製,融入 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#60.《嘉義台南熱門景點》嘉義布袋好美里3D立體彩繪村.台南 ...

嘉義布袋好美里3D立體彩繪村的地點就在好美國小附近,GPS設定嘉義布袋好美國小 ... 另外二幅3D彩繪在過去一點的太聖宮,電線桿上有簡單地圖可以參考。 於 bajenny.com -

#61.好美里3d彩繪村地圖的推薦與評價,FACEBOOK

嘉義、布袋|好美里3D海洋世界戶外美術館・以3D彩繪牆打趴其他彩繪村... 宮」周邊巷弄延伸出去,沿途都有設置指標與地圖,方便旅客尋找每一幅藏在村子中的彩繪作品。 於 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#62.3D彩繪村退燒好美里找回美好 - 奇摩新聞

嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村由知名彩繪大師曾進成操刀,曾掀起一股觀光熱潮,不過,近年其他地方也藉由壁畫彩繪吸引遊客,加上周邊缺乏新亮點, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#63.【嘉義布袋】好美里三D彩繪@ 台南有點通 - 隨意窩

驅車到好美里,. 附近路邊或空地都能夠停車,. 不怕警察來拖吊。 1導覽地圖(复制).JPG - 好美里三D彩繪. 彩繪圖分布在「魍港太聖宮」附近,. 於 blog.xuite.net -

#64.【嘉義布袋】好美里彩繪村3D海底世界推薦新景點 - Lion Fun

☞【嘉義布袋】好美里彩繪村3D海底世界推薦新景點 ... 其實這個都一大片一大片的. 要把整個效果都拍進來,不太好拍> < (技術不好) ... 檢視較大的地圖 ... 於 lionfun.tw -

#65.布袋鎮好美里透天- 嘉義

布袋鎮好美里透天. 系統案號. a1171177 ... 地圖看屋. 顯示地圖. 附屬建物坪數 ... 法拍不動產房屋土地代標估價、點交、諮詢、處理全程辦到好. 於 www.placeking.com -

#66.【嘉義布袋彩繪村】好美里3D彩繪村~海底世界搬到畫作裡

好美里 彩繪村地址: 嘉義縣布袋鎮好美里106號(好美國小). GPS座標: N23°20'13.2″ E120°08'17.1″ ... 嘉義美食地圖》新港奉天宮必吃小吃美食地圖懶人包. 於 bobowin.blog -

#67.好美里3D海洋世界戶外美術館 - 雲嘉南濱海國家風景區

位於嘉義縣布袋鎮的好美里,早期稱作魍港,在歷經蚊港、虎尾寮等幾番改名,最終定為「好美里」。更名後的好美里在交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區 ... 於 swcoast-nsa.travel -

#68.嘉義布袋好美里3D彩繪村 - 一個人旅行

嘉義布袋好美里彩繪村的範圍並不大,只要從地圖上找到『好美國小』,就 ... 嘉義縣布袋鎮好美里, 是位於台61線西濱快速道路的景點, 如果開車的話, ... 於 camo96321.blogspot.com -

#69.【嘉義】好美里3D立體彩繪村 - 波波黛莉

在嘉義好美國小這一帶有超多好拍的3D彩繪牆~ 數量相當多而且面積很大是一個可愛的小村落唷【布袋好美里3D立體彩繪村】 地址:嘉義縣布袋鎮虎尾寮132 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#70.『嘉義布袋熱門打卡景點』好美里3D彩繪村(含彩繪村導覽圖 ...

傳統漁村大改造變成立體海洋世界,立體彩繪以海洋為主軸可以拍照又能互動超好玩彩繪村在嘉義縣布袋鎮『好美里3D彩繪村』,將彩繪藝術融入立體畫法處處 ... 於 www.darren0322.com -

#71.嘉義布袋景點|好美里3D彩繪村|海洋世界戶外美術館 - 滿分的 ...

嘉義布袋景點|好美里3D彩繪村|海洋世界戶外美術館|情侶約會.親子景點|全台最大立體彩繪圖~與牡蠣公仔探索彩繪世界! 2020.05.26. 於 fullfenblog.tw -

#72.【遊】【嘉義】布袋好美里海洋世界立體彩繪村.13大主題與 ...

最近在嘉義的社團中,這個好美里的海洋世界彩繪村超爆紅! 完成後的地畫長達24公尺,是全國最長的魔幻3D立體地 ... 現在都有導覽地圖,真的方便許多。 於 badboniu.com -

#73.(嘉義, 台灣)好美里立體彩繪村- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

好美里 立體彩繪村:查看Tripadvisor 上在台灣嘉義的旅遊景點排名,瀏覽關於好美里立體彩繪村的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#74.嘉義布袋】好美里彩繪村3D立體美術館超萌超Q超 ... - 天生寶家族

嘉義布袋好美里彩繪村3D立體美術館超萌超Q超KUSO戶外立體彩繪互動趣/免 ... 好美里彩繪村之所以會如此爆紅主要是3D立體畫作, ... 檢視較大的地圖. 於 fbuon.com -

#75.布袋鎮- 维基百科,自由的百科全书

近年來,因高跟鞋教堂及好美里彩繪村等觀光景點相繼落成,逐漸帶動本地區產業轉型,嘉義縣政府亦有意推動布袋商港轉型成遊艇港。布袋商港亦提供台灣本島前往澎湖縣的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#76.嘉義-進入好美里的3D世界 - 小掛的旅遊日誌

好美里 的3D彩繪早在去年就被我納入必訪的口袋名單中了因為曾進成先生在這個小村莊 ... 也讓大家注意到這個沿海小村落公所還很貼心的立了一個導覽地圖,更. 於 skoil529.pixnet.net -

#77.第0017篇[嘉義布袋]好美里3D立體彩繪藝術村/好美漁村公園X ...

今天要來去嘉義布袋的好美里3D立體彩繪藝術村。村裡有地圖,指示彩繪在哪,但因為3D彩繪不斷新增,所以有些在導覽圖上找不到,沒關係,你照著我的 ... 於 yingtingshih.pixnet.net -

#78.好美里3D彩繪村- 嘉義 - 史努比遊樂園

【嘉義布袋景點】好美里3D彩繪村~嘉義布袋拍照打卡景點,栩栩如生海底世界、幽默有趣的童話世界,還能吃到鮮蚵小吃. 嘉義史努比 2021-05-28 0. 嘉義一日遊,嘉義免費 ... 於 snoopyblog.com -

#79.好美里好美麗 - 覓食陳的旅遊地圖

好跩的青蛙王子阿!! 好美里是我一直想來裝逼的一個地方這裡的圖真的又大又立體對於我這種愛搞怪的人來說真的是一個拍照的好地方停好. 於 pinkpiglv.pixnet.net -

#80.嘉義布袋/好美里3D立體海洋世界彩繪村好真實的彩繪技術 ...

實在是太有創意的3D彩繪世界整個帶動了好美里的商機啊以前在嘉義念了. ... 前面的地圖上繞著這幾個景點的中央有一間太子宮而圍繞在太子宮周圍的 竟然 ... 於 bluesky525.pixnet.net -

#81.好美里- 背包地图

【好美里立体海洋世界彩绘村】 地址:嘉义县布袋镇好美里106号(好美国小) 图文版: 嘉义布袋镇,在好美里一个很纯朴的小渔村因为立体海洋世界的彩绘 ... 於 www.bbkz.com -

#82.嘉义布袋:好美里3D彩绘村 - 皮皮旅行网

嘉义布袋好美里彩绘村的范围并不大,只要从地图上找到『好美国小』,就差不多算是找到了好美3D彩绘村了,停好车子之后,步行大约半小时就能逛完,然后 ... 於 www.npp.cc -

#83.好美里- 背包地圖

【好美里立體海洋世界彩繪村】 地址:嘉義縣布袋鎮好美里106號(好美國小) 圖文版: 嘉義布袋鎮,在好美里一個很純樸的小漁村因為立體海洋世界的彩繪 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#84.【嘉義布袋】好美里3D彩繪村旅人攻略 - 雪花台湾

因此快速拍完想要拍的彩繪作品,就成了烈日下必備的生存之道。3D彩繪地圖設置在好美國小與好美里太子宮之間,鯊到好美前住宅的轉角處(有點隱密,阿龍火速 ... 於 www.xuehua.tw -

#85.台灣好行旅遊服務網-好行景點-內容

位於嘉義縣布袋鎮的好美里,早期稱作魍港,在歷經蚊港、虎尾寮等幾番改名,最終定為「好美里」。更名後的好美里在交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、藝術家 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#86.布袋景點[好美里3D彩繪村]嘉義獨一無二隱藏版彩繪村!超 ...

每個彩繪區也很貼心會標註拍照點,讓妳的照片看起來更有立體感。 假如真的不會看地圖,好美里也很貼心,有放置指標讓想拍照的人可以照著指標走。 於 miemie.tw -

#87.好美里, 嘉義縣, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 好美里, 嘉義縣, 臺灣. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for ... 於 www.accuweather.com -

#88.嘉義縣布袋鎮虎尾寮6號

地址, 625004 嘉義縣布袋鎮好美里虎尾寮6號 地圖. 郵遞區號, 625. 3+3 郵遞區號, 625004. 3+2 郵遞區號, 62544. 縣市, 嘉義縣. 鄉鎮, 布袋鎮. 鄰, 1鄰. 村里, 好美里. 於 twzipcode.com -

#89.水利署防災影像- 布袋沿海好美里- 旅遊景點、天氣觀測

回首頁 地圖智能查找 自訂播放清單 合歡山武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭 ... 【水利署防災影像】布袋沿海好美里. 嘉義縣布袋鎮. 布袋沿海好美里 ... 於 icam.tw -

#90.好美國小(嘉義縣布袋鎮好美里106號)

台灣好美里3D立體海洋世界彩繪(嘉義縣布袋鎮好美里106號)飯店住宿訂房服務, 即周邊景點美食資訊. ... 地圖模式 列表模式 變更搜尋條件. sale 我的追蹤清單. 目的地距離. 於 www.hostel.com.tw -

#91.好美里3D彩繪村|嘉義熱門旅遊景點,準備好相機出發囉 ...

我是【灣島????生活1029】的欸比???這裡分享欸比&欸先生吃過的食物X去過的地方X生活的小事???想知道哪裡有好吃好玩的,別忘了追蹤欸比的IG喔~? 於 www.myccnj.org -

#92.【嘉義】好美里3D彩繪村 - 痞客邦

更名後的好美里在交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、藝術家曾進城及在地居民的攜手打造下 ... 彩繪的地點分佈在好美里的四處,有地圖及圖案的標示,其實不難找. 於 victoria1018.pixnet.net -

#93.【嘉義】布袋好美里3D彩繪村~不管你是要站著拍

好美里 真的就有如他名字是一個美到爆炸的地方超適合周末帶著全家大小一起出遊的好去處準備好要去殺光底片了嗎海底世界系列動物系列白雪公主系列. 於 jing19940923.pixnet.net -

#94.好美國小全球資訊網- 歡迎光臨

騎乘機車請戴安全帽、開車乘坐都需繫上安全帶!好美國小關心您 ... 地址:625004嘉義縣布袋鎮好美里106號電話: 053431524 傳真:053430310 電子郵件:[email protected]. 於 www.hmes.cyc.edu.tw -

#95.ᴛʀᴀᴠᴇʟ布袋 布袋好美里彩繪村再進化!從彩繪到有模有樣 ...

想當初仙子第一次去好美里彩繪村的時候是沒有這個地圖的,一切都是靠自己用雙腳找出彩繪的點. 連名字都取上了呢~! 於 han94157.pixnet.net -

#96.【嘉義-布袋】好美里3D立體彩繪村,擁有最真實立體的海洋世界

小熊今天環島環到嘉義布袋這發現了這海洋彩繪村原來擁有最真實立體的彩繪村,就是嘉義布袋好美里3D立體彩繪村。 小熊到了好美里後完全沒有照示意圖 ... 於 travel.yam.com -

#97.《嘉義‧旅遊》嘉義布袋好美里3D彩繪村

《嘉義‧旅遊》嘉義布袋好美里3D彩繪村 · 上一張 下一張. 彩繪村地圖. 彩繪村地圖. x0. 於 sharing0877.pixnet.net -

#98.查看好美里立體彩繪村附近的飯店住宿 - 智遊網

您可以通過Expedia.com.tw 預訂便宜好美里立體彩繪村飯店和住宿. ... 2月11日- 2月13日. 好美里立體彩繪村(CYI) 附近飯店| 熱門住宿限時優惠NT. 顯示地圖 ... 於 www.expedia.com.tw