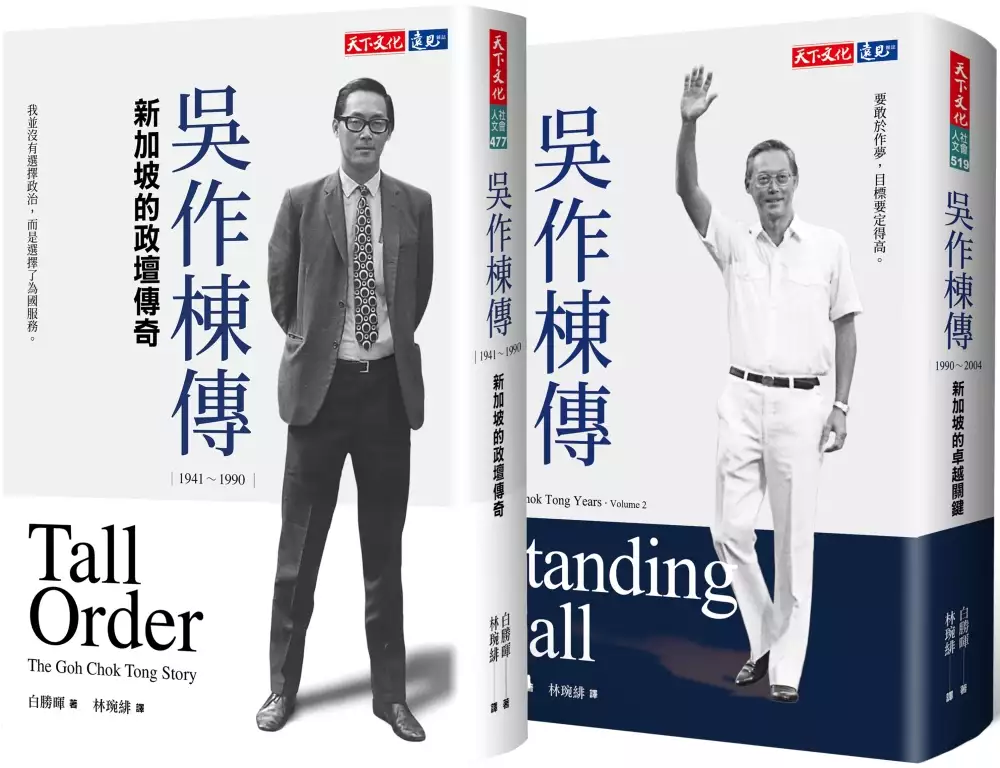

台灣歷任財政部長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦白勝暉寫的 吳作棟傳1+2(2冊) 和白勝暉的 吳作棟傳(1941-1990):新加坡的政壇傳奇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站林全內閣財政部長及主計長直指這二人… - 政治 - 自由時報也說明:籌組中的林全內閣,又有新的人事被點名,據報導,現任財政部常次許虞哲可望升任成為財政部長,而主計長一職可能由前中央健保局總經理朱澤民出任, ...

這兩本書分別來自天下文化 和天下文化所出版 。

中國文化大學 史學系 陳立文所指導 連俊杰的 嚴家淦與美援運用委員會(1948-1963) (2018),提出台灣歷任財政部長關鍵因素是什麼,來自於嚴家淦、美援運用委員會。

而第二篇論文國立政治大學 政治學系 蔡宗漢所指導 潘心儀的 論開放題與選擇題測量政治知識的適用性 (2015),提出因為有 政治知識、開放題、選擇題、前測後測、猜題的重點而找出了 台灣歷任財政部長的解答。

最後網站史料紀事-財政部南區國稅局全球資訊網則補充:年度, 記事內容. 81. 81年7月1日,奉行政院核定,將委託臺灣省代徵之國稅收回,並設臺灣省北、中、南三區國稅局,正式辦理臺灣省各地區國稅局稽徵業務,惟所屬之分局、 ...

吳作棟傳1+2(2冊)

為了解決台灣歷任財政部長 的問題,作者白勝暉 這樣論述:

新加坡如何走向一流國家? 誰說「好人難出頭」? 一個年幼喪父、出身貧寒的木訥少年, 如何在逆境中成長,昂首挺胸走出自己的路? 他為何能繼強人李光耀之後擔起國家重任, 帶領新加坡完成轉型的「高難任務」? 一部非比尋常、振奮人心的傳記。 對新加坡內閣作業與政府決策過程,有深入的見解和洞察, 想了解新加坡近代歷史、政治傳承、人才培育和政府決策過程的人都不容錯過。 ★吳作棟★ 吳作棟自小喪父,歷經貧寒的童年,靠著政府助學金念完大學。沒有任何背景、人脈、關係,也毫無攀上大位的心機,卻在無心插柳的情況下踏入政壇…… 1941年生於新加坡,祖籍福建

,中學就讀萊佛士書院。新加坡大學經濟學系文學士,美國威廉斯學院發展經濟學碩士。 1976年獲人民行動黨推薦參選馬林百列選區國會議員並當選,之後陸續接任人民行動黨中執委、祕書長等職,帶領行動黨贏得兩次大選勝利。曾任職於新加坡海皇輪船公司和政府機構,歷任新加坡財政部高級政務部長、貿工部長、衛生部長和第一副總理兼國防部長等重要職務。 1990年新加坡總理李光耀卸任後,全體閣員投票選出吳作棟接任第二任新加坡總理。2004年起,李顯龍接任總理,吳作棟擔任國務資政,與內閣資政李光耀共同輔助政府決策,直到2011年新加坡大選後,和李光耀同時宣布辭去資政職務。同年獲頒日本旭日大綬章。 在擔任

新加坡總理期間,與李光耀在政治上有如師徒般的信任關係,為新加坡的社會、經濟完成重大轉型,共同締造了新加坡在一九八○年代後的輝煌奇蹟。 後冷戰時代的新加坡,如何邁向一流國家? 吳作棟:「小國必須心懷大志。」 當吳作棟在1990年接棒出任新加坡第二任總理,許多人曾經懷疑:新加坡這個年輕的新興國家沒了李光耀,是否還能繼續生存? 然而,在吳作棟主政的十四年間,新加坡在他帶領下,一路挺過經濟風暴、抵禦恐怖襲擊、扛住大選重挫、全民一心對抗SARS等。本書捕捉了吳作棟這位政治領導人錘煉轉型的過程,讓人看到他如何從青澀稚嫩的新總理,蛻變為一位頑強務實的戰略專家。在後冷戰時代,世界秩序紊亂

,但他不止鞏固了新加坡在全球格局中的生存空間與聲望價值,還使之進一步拓展、晉升,獲得各國領袖的肯定與敬重。 這套由吳作棟授權的傳記,由記者出身的新加坡文學獎得主白勝暉執筆,透過作者與編採團隊對吳作棟的多次深入採訪,輔以人民行動黨的資料、吳作棟私藏筆記和個人觀點,讓讀者得以從罕見的深刻視角一窺新加坡的政治決策和運作。第一輯《吳作棟傳(一九四一~一九九○):新加坡的政壇傳奇》敘述吳作棟如何從一個貧寒子弟走上從政之路;第二輯《吳作棟傳(1990-2004):新加坡的卓越關鍵》紀錄吳作棟主政時代的重要事蹟,以及在他持續推動新加坡蛻變為全球大都市的進程中,有哪些鮮為人知的內情與真相、情緒與情感。

嚴家淦與美援運用委員會(1948-1963)

為了解決台灣歷任財政部長 的問題,作者連俊杰 這樣論述:

嚴家淦的一生,可以說是中華民國戰後政治經濟發展史的縮影。嚴家淦在政府遷台初期歷任經濟部長、財政部長、台灣省政府主席、行政院經濟安定委員會副主任委員、行政院美援運用委員會主任委員、國軍退除役官兵就業輔導委員會主任委員、行政院政務委員、行政院長等政經要職。其間主導或參與各項重要財經政策的制定和執行,不僅使戰後台灣經濟由紊亂轉安定,由貧窮變富裕,更奠定往後經濟快速成長和長期發展的基礎。在任職財政部長並兼任美援會職務期間,合理、合法地向美方爭取、使用美援,並在後來的十九點財經改革中主持諸多重要的措施,最重要的舉措之一就是主辦中央銀行複業的相關業務,為後來臺灣的金融體制確定了大致的架構,在發展的過程中

也逐步夯實基礎,為後來臺灣經濟起飛、躍升亞洲四小龍之列,做出了很多貢獻。本文以嚴家淦與美援會之間的關聯為主題,闡釋嚴家淦進入美援會的過程,同時根據史料,介紹嚴家淦本人對於美援運用的想法,最後通過檔案史料的整理分析嚴家淦在直接爭取美援以及運用美援的過程中發揮了怎樣的作用;另外,嚴家淦在財政部部長任內如何配合美援會推行財經改革,尤其是當時財政部主辦的鼓勵儲蓄、建立中央銀行制度、改進預算制度並推行績效預算及統一匯率等措施,對中華民國後來能夠取得經濟建設豐碩成果所產生的影響。

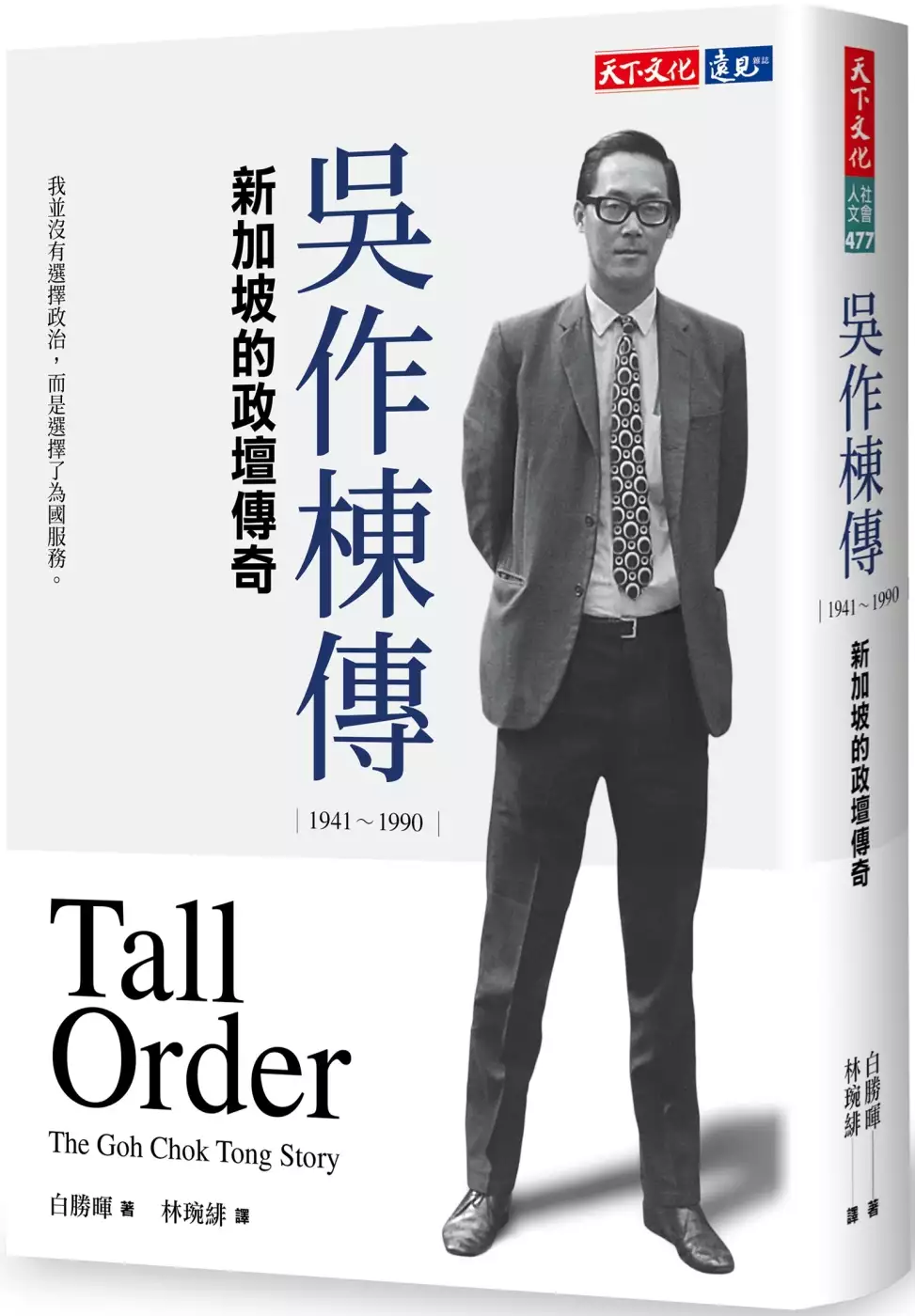

吳作棟傳(1941-1990):新加坡的政壇傳奇

為了解決台灣歷任財政部長 的問題,作者白勝暉 這樣論述:

新加坡如何走向一流國家? 誰說「好人難出頭」? 一個年幼喪父、出身貧寒的木訥少年, 如何在逆境中成長,昂首挺胸走出自己的路? 他為何能繼強人李光耀之後擔起國家重任, 帶領新加坡完成轉型的「高難任務」? 一部非比尋常、振奮人心的傳記。 對新加坡內閣作業與政府決策過程,有深入的見解和洞察, 想了解新加坡近代歷史、政治傳承、人才培育和政府決策過程的人都不容錯過。 ★吳作棟★ 吳作棟自小喪父,歷經貧寒的童年,靠著政府助學金念完大學。沒有任何背景、人脈、關係,也毫無攀上大位的心機,卻在無心插柳的情況下踏入政壇…… 1941年生於新加坡,祖籍福建

,中學就讀萊佛士書院。新加坡大學經濟學系文學士,美國威廉斯學院發展經濟學碩士。 1976年獲人民行動黨推薦參選馬林百列選區國會議員並當選,之後陸續接任人民行動黨中執委、祕書長等職,帶領行動黨贏得兩次大選勝利。曾任職於新加坡海皇輪船公司和政府機構,歷任新加坡財政部高級政務部長、貿工部長、衛生部長和第一副總理兼國防部長等重要職務。 1990年新加坡總理李光耀卸任後,全體閣員投票選出吳作棟接任第二任新加坡總理。2004年起,李顯龍接任總理,吳作棟擔任國務資政,與內閣資政李光耀共同輔助政府決策,直到2011年新加坡大選後,和李光耀同時宣布辭去資政職務。同年獲頒日本旭日大綬章。 在擔任

新加坡總理期間,與李光耀在政治上有如師徒般的信任關係,為新加坡的社會、經濟完成重大轉型,共同締造了新加坡在一九八○年代後的輝煌奇蹟。 全球推薦 (按推薦者中文姓氏筆劃排列) 近半世紀的新加坡政治與經濟發展模式,堪為全世界發展中國家的典範。讀李光耀親撰的《李光耀觀天下》,讓我們見識到新加坡的卓越領導。吳作棟總理的這本傳記,則增補了這個城市國家對人才的栽培與磨練機制。尤其難能可貴的,吳總理於本書坦陳與李光耀在政治上師徒關係的信任,共同創造新加坡在一九八○年代後的獨特性與發展性。在當今全球化、快速滾動的世界中,深具參考價值。──高希均,遠見 天下文化事業群創辦人 一位無心插柳而竄

起的政治人物,繼傳奇性的李光耀之後領導新加坡,譜寫出一部非比尋常又振奮人心的人生傳記。──莫迪(Narendra Modi),印度總理 吳作棟是一位我很珍惜的朋友。不過更為重要的是,新加坡能成為一個對內總是充滿信心面向未來、在外廣受世界尊重的國家,他發揮了舉足輕重的作用。作棟總是透過稜鏡看世界,著眼的不光是各種事件對新加坡的意義,也關注這些事件對整個世界的影響。簡而言之,他是當之無愧的政治家。──梅傑(Sir John Major),英國前首相 這部傳記,透過亞洲一位聲名顯赫的政治領導人前半生的治國歷程,展現了許多扣人心弦且啟迪思考的深刻見解。身處這個瞬息萬變的世界,榮譽國務資政吳

作棟為新加坡勾勒了一個更包容、更可持續的、全新的新加坡夢,讓這個新加坡夢的價值、願景、勇氣,變得更清晰明確,更啟迪人心。 ──潘基文(Ban Ki-moon),聯合國前祕書長 在他執政期間,新加坡的社會經濟完成了一次重大的轉型。今天人們所看到的新加坡的輝煌,和吳作棟的遠見和作為密不可分。本書鮮明地展現了吳作棟的從政經歷,不僅是他做為成功的政治人物的故事,更是新加坡的不斷更新和超越自身的成功故事。相信讀者和我一樣,讀後會有很多深刻的感受和思考。──鄭永年,新加坡國立大學東亞研究所所長 打從新加坡獨立建國以來所取得的偉大成就,吳作棟做為國防部長乃至後來的第二任總理,都扮演舉足輕重的角

色。他的洞察力總是深刻敏銳,他為推動國家繼續成功總是無條件地承諾與付出⋯⋯我會繼續珍惜與他的友情,以及他對當前課題的觀點。──霍華德(John Howard),澳洲前總理

論開放題與選擇題測量政治知識的適用性

為了解決台灣歷任財政部長 的問題,作者潘心儀 這樣論述:

政治知識之於民主社會有其重要性,在政治學界中與政治知識相關的研究產出相當豐富,研究者利用政治知識此一變數進行相關研究前,對於題目如何選定、選項如何提供、題型的差異都是研究者需要去關注的重點,而本文主要的研究目的即是聚焦於討論何種題型更適合用來測量民眾的政治知識。 目前國內測量政治知識的問卷題型較為常見的為開放題與選擇題題型,在這兩類題型的討論上,前者被認為會低估受訪者政治知識程度,後者的測量結果則被質疑提供猜題空間導致高估了受訪者的政治知識程度,然而目前國內外卻缺乏足夠的實證研究來證明這兩個題型的適用性。 本文採用具有實驗設計性質的二手資料,利用前後測的方式讓受測者填答相同題目不

同題型的問卷,藉此檢視各種知識程度的受測者在面對不同題型時是否會產生回應模式上的差異。本研究發現,開放題會使得較高政治知識程度的受訪者被低估,選擇題反而能準確測量出此類受訪者的知識程度。為了進一步證實受訪者在偏難的題目上所增加的猜題比例並非是來自於盲猜,本文採用多項機率單元模型來檢視受訪者於於選擇題選擇各個答項的機率。研究發現,儘管選擇題無法避免受訪者猜題,但受訪者並非是盲猜,反而會根據其具有的知識依據來答題,故政治知識程度高的受訪者能採用猜題方式答對題目,政治知識低的受訪者無法利用猜題方式猜中答案。整體而言,選擇題比起開放題更適合用來測量民眾的政治知識。

台灣歷任財政部長的網路口碑排行榜

-

#1.中国财政部历任部长 - 第一财经

建国后,历任华北局第1书记,军区政委,财政部部长,国务院第3办公室主任,国家建设委员会主任,国家经济委员会主任等职。1957年出任国务院副总理兼 ... 於 www.yicai.com -

#2.精選美軍公開視頻指解放軍軍艦不安全攔截中方:美挑釁在前

解放軍被指日前在台灣海峽,攔截美軍導彈驅逐艦「鍾雲號」。 ... 財政部相關負責人指,中國政府債務率不高,截至去年底,全國地方政府債務餘額約35.07 ... 於 www.881903.com -

#3.林全內閣財政部長及主計長直指這二人… - 政治 - 自由時報

籌組中的林全內閣,又有新的人事被點名,據報導,現任財政部常次許虞哲可望升任成為財政部長,而主計長一職可能由前中央健保局總經理朱澤民出任, ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.史料紀事-財政部南區國稅局全球資訊網

年度, 記事內容. 81. 81年7月1日,奉行政院核定,將委託臺灣省代徵之國稅收回,並設臺灣省北、中、南三區國稅局,正式辦理臺灣省各地區國稅局稽徵業務,惟所屬之分局、 ... 於 www.ntbsa.gov.tw -

#5.年度紀事| 台灣金聯資產管理股份有限公司

年度紀事|台灣金聯資產管理股份有限公司tamco.com.tw 秉持專業、積極、穩健、創新 ... 前財政部長林振國先生籌組,成立我國唯一也是第一家政策性成立的資產管理公司。 於 www.tamco.com.tw -

#6.學李國鼎做事:推動台灣工業發展的關鍵人與重要事

因為擔任八七水災救災總執行官表現優異,被老蔣總統賞識拔躍進入執政內閣開始,李國鼎擔任了 4 年半的經濟部長(1965- 1969 年)及 6 年半的財政部長(1969-1976 年), ... 於 books.google.com.tw -

#7.財政部喬遷劉憶如「超殺母女」神隱| 財經 - 三立新聞

財政部 喬遷,歷任財長來揭牌。 ... 2012年當時總統馬英九連任後,劉憶如接任財政部長,成為台灣史上第2位女性財政部長,2012年4月劉憶如提出證所 ... 於 www.setn.com -

#8.獻給王拓~台灣音樂文藝復興宣言 - 民報

卸下職務後,他開始創作《台灣民主運動三部曲》,並積極協助民進黨在基隆市 ... 他對他的文化與政治戰友:文化部長鄭麗君也充滿期待,看好她是蔡英文 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#9.林全怎樣為阿扁拚財金? - 遠見雜誌

財政部長 林全不久前那種輕快活潑、娃娃臉的開朗形象,在上任六個月來, ... 副主委、台灣金融研訓院長薛琦,用「臨危受命跳火坑」形容林全入主財政部 ... 於 www.gvm.com.tw -

#10.【內閣改組】符合女性閣員條件財政部長爆黑馬莊翠雲成首位 ...

莊翠雲是現任財政部次長,畢業於政治大學地政系,考上高考後於地政機關服務,1987年進入財政部國有財產局,公務經歷以國有財產局為主,歷任財政部國有財產 ... 於 today.line.me -

#11.財政部新大樓開張九位歷任部長都來了「最大功臣」卻沒來…

財政部 18日正式喬遷文山區景美財政園區,在剪綵揭牌記者會上,難得可見9位歷任部長出席,包括王建煊、邱正雄、顏慶章、李瑞倉、許虞哲、林振國、 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#12.歷任財政部長

部長失之交臂,出身蔣中正侍從機要秘書,歷任財政部次長與台灣省財政廳長與. 主計長,在此有討論之 。 财政部历任部长、 财政部历任部长、副部长名录历任 ... 於 hk.411137.net -

#13.財政部長– mos1

1.3 新內閣財政部長換莊翠雲任文化部長李永德調任政委| 天天要聞台灣英文新聞| 2023-01-27 … 1.4 蘇建榮– 維基百科,免費的百科全書; 1.5 Reiwa 5 June 7th經濟和金融諮詢 ... 於 mos1.jawal365.com -

#14.巴拿馬共和國經濟財政部長戴拉瓜帝亞夫婦應邀訪臺 - 外交部

戴拉瓜帝亞部長出身金融界,歷任匯豐銀行等多家國際知名金融機構巴拿馬分部高階主管,渠於2014年瓦雷拉總統(Juan Carlos Varela)就職後擔任經濟財政部長,就任以來 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#15.台人才外流郭台銘:歷任財長該負責 - ETtoday財經雲

鴻海董事長郭台銘26日表示,台灣許多能留住人才的方法都被撤銷,過去台灣員工以面額課稅分享股票紅利,現在卻用實質課稅,導致台灣人才被國外挖走, ... 於 finance.ettoday.net -

#16.張盛和、許虞哲擔任財政部長的四年任期內

台中高等行政法院林秋華等三位法官竟全然無視,仍引用不實之刑事起訴書等資料,枉法裁判,讓台灣司法倒退二十多年。 法官未迴避:早在97年台中高等行政法院曾發函表示, ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#17.2023 國貿局進出口廠商查詢 - deterjanazam.online

「愛無界台灣精品」公益活動提案得主揭曉. ... 櫃台服務時間:上午9:00 ~ 下午5:00 (中午不休息) 財政部因應嚴重特殊傳染性肺炎專區房地合一稅2.0專區 ... 於 deterjanazam.online -

#18.新財長的新挑戰| 社論| 專欄 - 經濟日報

財政部 的業務主要包括賦稅、國庫、關務、國有財產與促進民間參與公建等,歷任財長大都以前三項歷練為主要考量,從未有國產署背景出身者,莊翠雲部長是 ... 於 money.udn.com -

#19.嚴家淦先生- 歷任院長 - 行政院

... 民國35年- 36年臺灣行政長官公署財政處長兼台灣銀行董事長; 民國36年- 39年臺灣省政府財政廳廳長; 民國39年- 43年經濟部、財政部部長; 民國43年- 46年台灣省政府 ... 於 www.ey.gov.tw -

#20.財經學者出身林全歷任主計長.財政部長 - 公視新聞網

... 是財經學者出身,在扁政府時期擔任過行政院主計長和財政部長, ... 財經學者出身林全歷任主計長.財政 ... 專題|改造地獄路台灣行人路為何難行? 於 news.pts.org.tw -

#21.歷任首長任期 - 經濟部國際貿易局

順序 姓名 到職日期 卸職日期 1 汪彝定 58.01.01 66.09.17 2 邵學錕 66.09.17 71.01.20 3 蕭萬長 71.01.20 77.08.31 於 www.trade.gov.tw -

#22.《調查》第6輯: 李克強內閣 - Google 圖書結果

新財長值得期待對新財長樓繼偉在中國發展高層論壇上首次發言,媒體和業界專家都有不同的 ... 1984年至1988年歷任國務院辦公廳調研室財金組主任科員、副組長(副處 級), ... 於 books.google.com.tw -

#23.中華民國財政部- 維基百科

財政部 是中華民國全國公共財政的最高主管機關,除掌理中央政府的公共財政外,並 ... 財政部成立之初,分設秘書和總務、參事兩廳,賦稅司、錢幣司、公債司、會計司、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.抗戰時期的中央財政與地方財政 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

22 年 10 月,孔祥熙續任部長,鄒仍任政務次長,直迄 29 年 11 月,調掌廣東財政。 31 年 1 月,轉任貿易委員會主任委員,直迄抗戰結束。徐堪自民國 16 年冬,歷任金融管理局 ... 於 books.google.com.tw -

#25.中華民國文化部-正副首長

文化部部長史哲先生Shih, Che ... 台灣人權促進會秘書長. 常務次長李連權先生Lee Lien-Chuan ... 曾擔任證券公司、銀行、財政部金融局、東吳大學兼任講師等工作10多年. 於 www.moc.gov.tw -

#26.歷任財政部長

msci 台灣成分股 1912年1月3日,依《中華民國臨時政府組織大綱》成立中華民國臨時政府。 中华人民共和国财政部历任部长中华人民共和国财政部历任部长中华 ... 於 gh.urlspy.org -

#27.台灣人物故事

歷任 財經首長 回頁首 ... 使人有一種感覺財政部長對發行大鈔好像和他沒有關係。 ... 中央預算制度,並整理各項財政法規,廢除苛雜,芟蕪去莠,實施有效的台灣省內中央 ... 於 www.lib.ncu.edu.tw -

#28.陳誠先生從政史料選輯:行政院美援運用委員會會議紀錄〈一〉

歷任 經濟部工礦調整處副處長、戰時生產局材料處處長、蘇浙皖三省 o o 註 o 源委員會委員等職。來臺後於民國三十九年任 ... 三十九年任財政部政務次,長、交通銀行董事。 於 books.google.com.tw -

#29.張盛和接財長:證所稅先上路 - 人間福報

根據行政院人事資料,張盛和現年六十三歲,在財政部工作三十餘年,歷任過稅制會 ... 今年二月退休後任教於開南大學及台灣大學會計研究所,對租稅理論及實務均有研究。 於 www.merit-times.com -

#30.歷任部長 - 中華民國經濟部

部長 王美花. 民國106年9月8日. 民國109年6月19日. 部長沈榮津. 部長沈榮津. 民國106年8月17日. 民國106年9月8日. 政務次長代理部長沈榮津. 政務次長代理部長沈榮津. 於 www.moea.gov.tw -

#31.細數財經首長的背景— 台灣經濟起飛的關鍵人物 - 天下雜誌

嚴前總統第二次擔任財政部長時,與美援會副主委尹仲容、經濟部長楊繼曾是政府官員口中的「尹嚴楊」。他們三個人湊成了一個諸葛亮。「外匯改革」、「促進 ... 於 www.cw.com.tw -

#32.獨家:團中央易帥阿東擔任第一書記賀軍科調任科協黨組書記

2016年8月,他空降海南,歷任中共三沙市委副書記、三沙市長、三亞市長,2020年出任吉林省人民政府副省長,2021年12月任中共吉林省委常委、宣傳部部長 ... 於 www.singtao.ca -

#33.財政部長– turkery

1.6 【更新】台財長蘇建榮辭職25日生效行政院:副部長阮清華代部長| 台灣英文新聞| 2022-12-22… 1.7 歷任部長-財政部協議-財政部… 1.8 Rewa 6 月5 日第7 次經濟和金融諮詢 ... 於 turkery.labsworld.net -

#34.歷任財政部次長的推薦與評價,網紅們這樣回答

歷任財政部 次長的推薦與評價,的和不禮貌鄉民團這樣回答,找歷任財政部次長在的就來最新趨勢觀測站, ... 再加上ETC,幾乎全台灣都在遠東架構的天網之中。 於 news.mediatagtw.com -

#35.郭婉容劉憶如後第3位女財政部長!莊翠雲曾推這措施 - 今周刊

準閣揆陳建仁展開組閣行動,其中財政部長人選大爆黑馬,敲定由政務次長莊翠雲升任,是史上首位掌管國有財產出身的財長,也是財政部史上第三位女性財政 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#36.歷任經濟部長《4IQQ9I9》

建国后,历任华北局第1 书记,军区政委,财政部部长,国务院第3 办公室主任, 国家建设委员会主任,国家经济委员会主任等职。 台湾历任“经济部长”简介作者: ... 於 gn.getlink-doctorllc.net -

#37.歷任經濟部長

中国历任财政部长合集中国历任财政部长简介中国历任财政部长简介薄一波1949 年10 月19 日至1953 年9 月18 日中华人民共和国政务院财政经济委员会副主任兼任财政部。 台湾 ... 於 fr.rome-airport.org -

#38.財政部部長張盛和及金融監督管理委員會前主任委員曾銘宗「三 ...

曾歷任臺北市政府都市發展局局長、臺灣省政府建設廳副廳長、省政府副秘書長兼新聞處處長、臺北市政府工務局局長、前臺北縣政府副縣長、交通部常務次長、臺北市政府副市長、 ... 於 www.president.gov.tw -

#39.傅秉常傳︰從香港大學到莫斯科中國大使館 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

歷任 航空隊隊長、航空署署長和空軍總司令等職。 ... 1899-1975 廣東高要人廣東高等師範畢業。1927 年國民政府財政部參事。1928 年當孫科任鐵路部長時,梁寒操任鐵路部簡 ... 於 books.google.com.tw -

#40.財政部新大樓開張九位歷任部長都來了「最大 ... - Yahoo奇摩新聞

財政部 18日正式喬遷文山區景美財政園區,在剪綵揭牌記者會上,難得可見9位歷任部長出席,包括王建煊、邱正雄、顏慶章、李瑞倉、許虞哲、林振國、許嘉棟、 ... 於 tw.yahoo.com -

#41.財政部搬到景美9位歷任部長回娘家! - YouTube

財政部 今天舉辦喬遷典禮,正式進駐9千坪的新辦公大樓,現場邀請 歷任 9位 財政部長 回娘家,不過現場突發狀況不斷!金管會這邊,則是被媒體追問, ... 於 www.youtube.com -

#42.歷任財政部長 - 4392.uk

洊升經濟、財政部部長暨台灣省政府主席,奠經濟建設之丕基,成貨幣金融之偉業;懋績孔昭,群倫共仰。 4.中华人民共和国财政部第四任部长是张劲夫。 视频时长 01:152021年6 ... 於 im.4392.uk -

#43.平議財政部稅改的高度與格局 - 國家政策研究基金會

歷任 的財政部長對此皆感無力與無奈,但具有強烈學者理想性格的何部長,卻展現出突破挑戰的勇氣,亟思以改革的決心在其任內完成取消促產條例租稅減免這 ... 於 www.npf.org.tw -

#44.嚴家淦與美援運用委員會(1948-1963) - 博碩士論文網

嚴家淦的一生,可以說是中華民國戰後政治經濟發展史的縮影。嚴家淦在政府遷台初期歷任經濟部長、財政部長、台灣省政府主席、行政院經濟安定委員會副主任委員、行政院美 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#45.許虞哲推稅改有功可望轉換戰場再拚| 政治| 中央社CNA

由於專業與任事能力備受肯定,外界頻頻點名他接任台灣期貨交易所董事長,看來許虞哲轉換戰場、一展長才的可能性極高。 歷任財政部長中,民國41年次的 ... 於 www.cna.com.tw -

#46.中共衛星專家猝死青壯年官員警察接連病亡

譚靖凡1984年9月出生,曾經是巴中廣電系統一名記者,並擔任巴州區廣播電視站站長,隨後進入到區委宣傳部工作,歷任巴州區委宣傳部機關黨委書記、副部長、 ... 於 www.epochtimes.com -

#47.經濟部部長– ma5non

1.1 歷任部長——了解商務部——商務部…… ... 1.3 國家元首履歷-經濟部理解-經濟部… ... 1.5 盧國安部長:要加強對領導的日常監督| 內地政治經濟| 海峽兩岸|… ... 1.7 財長參加深港 ... 於 ma5non.mahmoud-hassouna.com -

#48.行政院人事行政總處全球資訊網-DGPA--人事長

財政部 財稅資料中心薦任設計師. 民國83年-87年: 財政部高雄市國稅局資訊科專員. 民國87年-89年 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#49.財政部搬新家「財政園區」新舊部長齊聚 - 新唐人亞太電視台

最後透過引進民間資金,在景美新建財政大樓,上午九位 歷任 的 財政部長 都到場,見證新大樓落成。 ... 新唐人亞太電視曾奕豪沈唯同 台灣 台北報導 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#50.【百年真相】宣揚馬列招厄運民國報人子孫泣血* 阿波羅新聞網

俞彪文為人坦誠,工作勤奮,成績突出,受到過時任中共財政部長李先念的好評。 ... 畢業後被分配到中南海工作,從事立法工作長達10年,歷任國務院經濟 ... 於 tw.aboluowang.com -

#51.快新聞/里程碑!台美21世紀貿易倡議今簽協議經貿辦

鄧振中說,台美貿易關係的突破,要特別歸功於總統及行政院歷任院長排除萬難,展現我國遵守國際規範的強烈決心,以及包括外交部、經濟部、財政部、國發 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#52.台灣與美國21世紀貿易倡議協定應有後續 - RFI

... 歷任行政院院長排除萬難,展現台灣遵守國際規範的強烈決心,以及包括外交部、經濟部、財政部、國發會、法務部、農委會、金管會、內政部、交通部、 ... 於 www.rfi.fr -

#53.歷任主任委員簡介 - 公務人員保障暨培訓委員會

歷任 主任委員簡介 ... 財政部會計師懲戒委員會委員. 行政院法規委員會專門委員、參議 ... 國立台灣師範大學社會教育研究所副教授及教授. 第三屆立法委員. 於 www.csptc.gov.tw -

#54.王副署長簡歷(112-02-06) - 財政部國有財產署

一百一十二年二月, 財政部國有財產署副署長. 一百零四年九月, 財政部國有財產署主任秘書. 一百零二年一月, 財政部國有財產署組長. 九十九年六月, 財政部國有財產局組長. 於 www.fnp.gov.tw -

#55.內政部全球資訊網-中文網-歷任部長

任別 姓名 任期 第1任部長 薛篤弼 17.4‑17.10 第2任部長 閻錫山 部長未到任,由次長代理部務 第3任部長 趙戴文 17.12‑18.10 於 www.moi.gov.tw -

#56.歷任經濟部長«P4CYK6V»

中国历任财政部长简介- 搜档网 · 台灣歷任財政部長 · 中華民國文化部-歷任首長 · 中華人民共和國第一輕工業部:中華人民共和-華人百科 ... 於 sr.cramlingtonpestcontrol.uk -

#57.找尋真實的蔣介石:蔣介石及其日記解讀(五卷本)

國民黨敗退台灣後,大部分黨員留在大陸,少部分跟隨到了台灣,還有少部分則流散到了 ... 對宋,決議稱:“歷任財政、外交部長及行政院長,執行政策不當,黨內外均多詬責。 於 books.google.com.tw -

#58.2021財訊金融獎1》「亞洲最佳財長」邱正雄運用「登月計畫 ...

... 最佳財政部長」、經手多次金融風暴的邱正雄卻沉穩分析:「當前台灣 ... 邱正雄歷任張漢裕、施建生、林霖、陳正澄等經濟學巨擘的助教,底子打得 ... 於 www.wealth.com.tw -

#59.邪惡的開端 - Google 圖書結果

以台灣的幅員,如此排場,還真大手筆哩! ... 同年稍後,蔣介石復行視事,任命陳誠組閣,嚴家淦從經濟部長調任財政部長,這正是他的強項,從此綻放亮麗的財經生涯。一九五四年, ... 於 books.google.com.tw -

#60.莊翠雲基層一路到財長頻創第一 - 工商時報

莊翠雲畢業於國立政治大學地政學系,歷任財政部國有財產局主任秘書、副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長、財政部政務次長,一路到出任財政部長 ... 於 ctee.com.tw -

#61.新政府人事》許虞哲任財政部長、丁克華任金管會主委都是林全 ...

接任金管會主委的丁克華,政治大學財政研究所碩士,歷任證管會主任委員、證券暨期貨市場發展基金會董事長、中華公司治理協會理事長等。 2016415-012-丁克 ... 於 www.storm.mg -

#62.首長簡歷- 財政部臺北國稅局局長吳蓮英照片

首長簡歷. 財政部臺北國稅局局長吳蓮英照片. 吳蓮英局長. 學歷:. 國立政治大學財稅學系學士 美國波士頓學院財務管理碩士. 經歷:. 民國109年7月– 民國112年3月財政部 ... 於 www.ntbt.gov.tw -

#63.歷任財政部長"UCJI423"

據美國有關規定,財政部長是美國總統首席經濟顧問,專門就處理經。 1.中华人民共和国财政部第一任部长是薄一波。 中国历任财政部长简介.doc对中华人民共和国 ... 於 as.at1hockey.org -

#64.台灣科技教父--李國鼎 - iThome

抗戰結束後,國民政府轉進台灣,李國鼎原先在經建會的前身--美援會工作,負責推動一連串重要工業計畫,1965年起,歷任經濟部、財政部首長,奠定經濟發展的重大 ... 於 www.ithome.com.tw -

#65.中央銀行-中文版-認識央行-歷任首長

出生年月日:: 民前9年1月; 簡歷:: 中央銀行秘書處處長、業務局局長、副總裁、中國銀行(中國國際商業銀行)董事長、台灣銀行董事長、台灣省財政廳長、財政部部長、 ... 於 www.cbc.gov.tw -

#66.局長 - 高雄市政府財政局

傳真電話:07-3361740. 經歷:. 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司監察人; 財團法人私立學校興學基金會董事; 原住民族委員會就業促進委員會委員; 財政部政府資料開放諮詢小組 ... 於 finance.kcg.gov.tw -

#67.關於後備-警總時期 - 後備指揮部- 國防部

此後歷任經濟、 財政部長。四十三年,任台灣省政府主席、兼省保安司令。嗣又兼國軍官兵退輔會第一任主委 ... 於 afrc.mnd.gov.tw -

#68.署長簡介 - 財政部賦稅署

個人簡歷 姓名:宋秀玲 女士 學歷: 一、國立政治大學財政學系學士 二、國立政治大學財政研究所碩士 經歷: 一、民國90年8月~民國95年11月 財政部賦稅署督導 二、 ... 於 www.dot.gov.tw -

#69.財政部長歷任2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點 ...

【台灣零食排行榜】PTT 必買推薦》10種國外買不到的正港台灣味! 財政部長歷任2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊. 於 year.gotokeyword.com -

#70.歷任財政部長8大好處(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

將軍於民國五十一年主政台灣省府,五十八年任國防部長,六十一年奉調總統府戰略顧問。 政府遷台,聯勤復制,再任總司令。 革新國軍後勤制度, ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#71.法務部全球資訊網

... 112/06/01 接軌國際,讓世界看見廉能的台灣,臺美21世紀貿易倡議「反貪腐」 ... 112/06/09 金融監督管理委員會令:廢止前財政部證券暨期貨管理委員會93年6月8日台 ... 於 www.moj.gov.tw -

#72.臺灣全志(卷13):人物志.政治與經濟篇

民國 18 年(1929),獲中國國民黨選派,赴美國芝加哥大學、伊利諾大學、北加州大學研究所專研財政金融暨經濟實際理論。1 民國 22 年(1933)返國,投身財經界。歷任交通部與 ... 於 books.google.com.tw -

#73.沿革 - 財政人員訓練所

歷任 所長副所長 ; 郭婉容( 部長兼), 77.07-79.06 ; 邱顯明, 79.06-89.11 ; 劉燈城, 89.11-91.04 ; 王耀興, 91.04-97.10 ; 郭豊鈐(代理), 97.10-98.01. 於 www.mofti.gov.tw -

#74.輔助資源-理財諮詢網站-交通部人事資訊網站

發布日期:105-01-25. 更新日期:105-01-25. 分類:輔助資源. 理財諮詢網站. 相關網路資源請參考下列網站連結。 相關連結:. 財政部臺北國稅局 · 台灣金融研訓院 ... 於 www.motc.gov.tw