9b稿費定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉揚銘寫的 離開公司,我過得還不錯: 成為自由工作者的理想生活提案 和蕭新煌,官有垣,王舒芸,劉侑學,杜承嶸,王增勇,周孟謙,沈秀華,林實芳,謝新誼,吳嘉苓,王兆慶,陳正芬,吳靜如,許淳淮,陳柏謙,的 臺灣社會福利運動與政策效應:2000-2018年都 可以從中找到所需的評價。

另外網站溢扣繳稅款及申報錯誤之處理•違章處罰之規定•新修訂條文及 ...也說明:扣繳作業重要名詞之定義. •各類所得扣繳實務 ... 規定標準者,其本身之所得及其附屬作業組織之所得;個人稿費、 ... (格式為9B者)每次不超過五千元(含)者得免. 予扣繳.

這兩本書分別來自時報 和巨流圖書公司所出版 。

中國文化大學 勞工關係學系 林燦螢所指導 彭淑渟的 文字工作者職能之研究 (2017),提出9b稿費定義關鍵因素是什麼,來自於文字工作者、職能、紮根理論。

最後網站綜合所得稅相關問題 - 會計師事務所則補充:Q3:加班免稅額定義 本公司責任制人員無加班費,但每日加班超過公司規定時數時會 ... 所得類別是選擇「9B-稿費及講演鐘點費等七項、98-非自行出版」或是其他的類別?

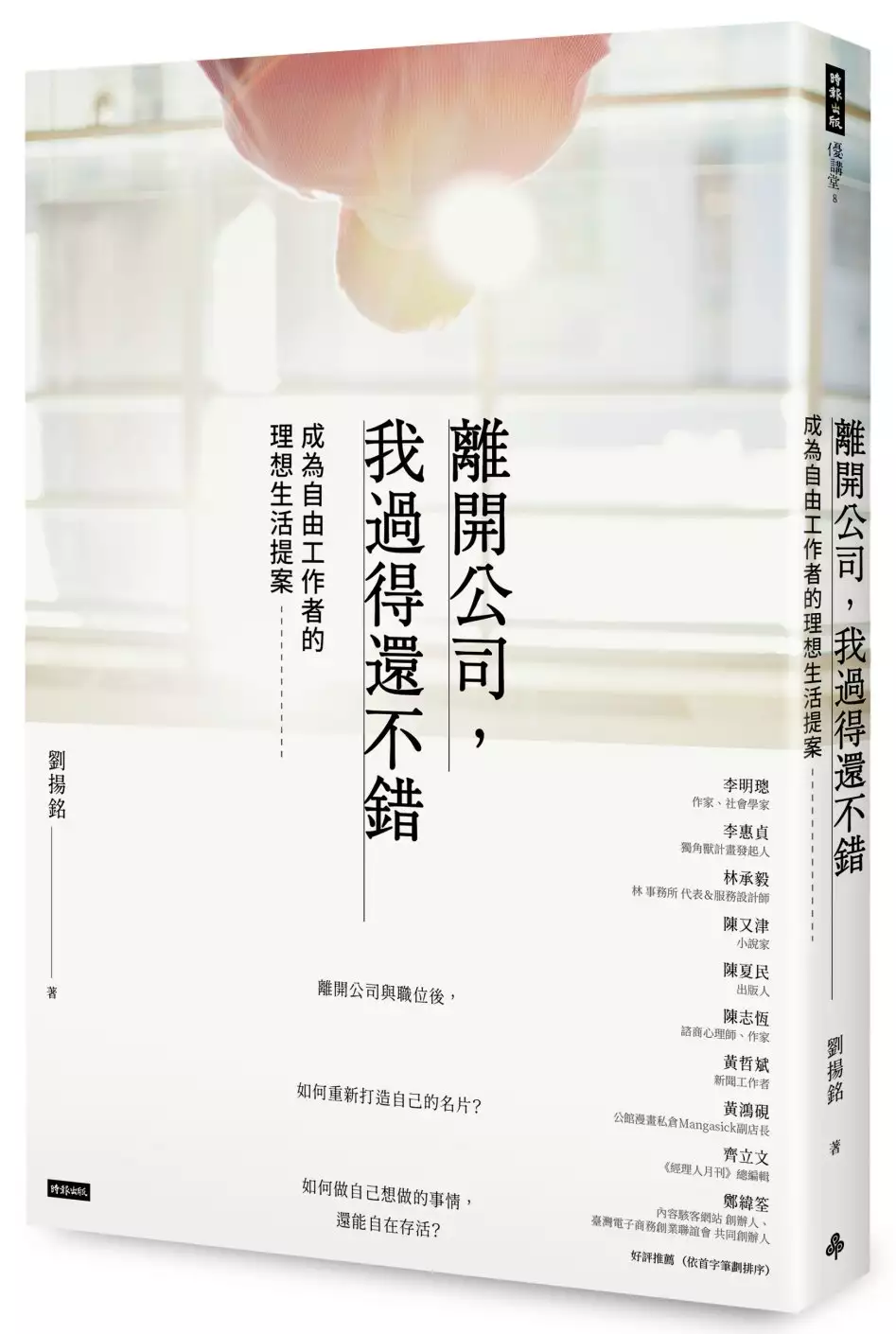

離開公司,我過得還不錯: 成為自由工作者的理想生活提案

為了解決9b稿費定義 的問題,作者劉揚銘 這樣論述:

搞不好每個人的生涯都應該「自由」一兩次, 花幾年時間為自己而活, 才是未來職涯的常態吧。 我該上班還是自由工作? 我也想自由接案,但我要做什麼?案子要從哪裡來? 離開公司與職位後,如何重新打造自己的名片? 如何做自己想做的事情,還能自在存活? 大多數人都曾經歷「工作失戀」的時刻,我們總會思考除了現在這份工作,自己還能做些什麼?也設想要如何挽回工作的心(或讓工作挽回自己的心)? 在公司體制內,我們要如何與工作相處?如何重新思考工作的意義,個人與組織、想追求什麼樣的幸福?離開公司和職位之後,如何從喜歡的事情中創造出自己的工作,還能維持生活品質自在存活? 這

些我們都有答案了嗎? ──不上班,也能選擇想要的生活── 把喜歡的事情做成工作,很多好事就開始發生了! 從工作開始改變的、自由生活的提案 只要能維持一定的工作紀律和品質,自由工作者就有選擇的機會,拒絕不想做的事情,讓想做的事情填滿時間,用自己喜歡的節奏,打造想要的工作和生活。透過工作,能帶自己去到什麼地方、遇到什麼樣的人?在開始之前沒人會知道,自由工作,就是這樣的自由。 關於自由工作,作者並非最厲害的,關於寫作,他也不是最有才華的人,但是,關於工作,他真的想了好多好多,甚至因此出了一本風評還不錯的職場反向思考書。 「為何自由工作而不上班?」「如何讓工作變得自由?

」「上班和自由工作到底差別在哪?」作者在十多年的工作生涯裡,在公司和獨立的時間各占一半,這本書將把他轉成為自由工作者後的生存技能、生活方式一次公開。 ──因為自由,而重新愛上工作── 與其追求不愁吃穿的財務自由, 更想邁向「每天醒來都能做想做的事」的自由。 能夠掌控自己的時間,安排自己的行程,就有把人生掌握在手中的感覺,一旦嚐過這種滋味,會上癮,再也回不去上班的牢籠。 「選擇不做什麼」很重要,因為什麼都做的濫好人在江湖裡只會累死。 凡開工不一定留下痕跡:在家工作,用「開工儀式」維持紀律 最重要的小事:報價、收款、合約、溝通與拒絕。 只是兼差很多,卻沒有自己

的熱情與專長,不能算斜槓;如果接一堆案子,卻沒有挑案子的自由、沒有安排時間的原則、說不出對工作和生活的想法,也稱不上是自由工作者。 即使最後不想成為自由工作者,光是從不同角度去思考工作和自己的關係,換個視野看看職場十字路口的風景,也都會有收穫。 本書特色 不上班不等於不工作,上班或不上班都有能走的路 •思考工作意義:給每到夜深,總覺得工作一成不變的你 •選擇生活方式:給過年想離職,又不確定能否改變的你 •公開生存技能:給已是自由工作者,但時常不安與焦慮的你 •分享產業狀況:給對文字工作有興趣,想進入這個產業的你 好評推薦 (依首字筆劃排序) 李明璁/作

家、社會學家 李惠貞/獨角獸計畫發起人 林承毅/林 事務所 代表&服務設計師 陳又津/小說家 陳夏民/出版人 陳志恆/諮商心理師、作家 黃哲斌/新聞工作者 黃鴻硯/公館漫畫私倉Mangasick副店長 齊立文/《經理人月刊》總編輯 鄭緯筌/內容駭客網站 創辦人、臺灣電子商務創業聯誼會 共同創辦人 作者簡介 劉揚銘 自由作家與編輯。 雜誌編輯出身,離職後一面接案一面創作,調整工作與生活配比, 努力用文字在這世界生存下來。 著作:《高校制服戀物論》《上班,辭職,還是撐下去?》 短短的前言 職場邊緣人的生活實

踐 Prologue序章 試著在工作中尋找自由 ‧用最少工時,換取最多自由時間 ‧做喜歡的事,逐步實現理想工作和生活 寫在出發前:離職,才發現自己為什麼工作 ‧上班生涯:沒學會與工作相處,燃燒殆盡 ‧離職放浪:旅途中,開始懷念「動手做事」的感覺 ‧重新啟動:自由工作當成一場人生實驗,出發! Chapter1:Practice for free成為自由工作者,活下來! 離開公司職位後,案子要哪裡來?工作效率、時間管理有技巧嗎?記帳是不是很重要? 自由工作者在哪裡工作?到底有哪裡自由、哪裡不自由?練習成為自由工作者的技能,不藏私公開。 01我想自由工作,但案子要從哪裡來? 從一件有趣的事情開

始,做出來的 先完成一項工作,其他任務會找上門來 02發現上班打混是賺到,接案偷懶只是浪費時間 上班混一整天也領一天薪水,習慣推拖拉 自由工作不做就沒錢,提升效率攸關生存 穩定與變動的選擇,接受與拒絕的取捨 03為了活下去,狠心計算賺錢的效率 工作收入÷花費天數=賺錢效率 接案收入記帳表,掌握工作節奏 賺錢的案子、不賺錢的案子 賺到夠生活的錢,就把時間用來實現願望 04為了過自由的生活,每天記錄工作 第一步:每天記錄做了什麼 第二步:每周歸納整理工作 第三步:每月回顧使用時間的狀況 第四步:每年檢討新目標 數位行事曆記錄當下,手寫筆記本回顧過去、規畫未來 05沒有辦公室,在哪工作比較好

? 在家工作:用「開工儀式」維持紀律 共同工作空間:練習磨合人際關係 咖啡館:適應環境和老闆個性 朋友分租工作室:調整生活型態 06自由工作,到底哪裡自由、哪裡不自由? 隨心所欲安排時間,不用和人擠的自由 敢隨時說「不」,擁有拒絕的自由 想要就可以改變,調整工作內容的自由 「偷懶就沒收入」的不自由 「維持工作品質」的不自由 07誰適合穩定上班,誰適合自由工作? 不知道想做什麼時,去上班是最安全的決定 上班的吸引力=自由工作的機會成本 一些建議,克服獨立自由的心理關卡 Chapter2:Mindset for free試著創造自己的工作 上班能做到的事,就留給上班族吧!已經成為自由工作者,

有機會挑戰不同的生活方式,才華不一定是最重要的條件,如何取捨哪些事情應該做、什麼可以努力拒絕,每個人的目標都可以不同。接案之外,能否創造屬於自己的工作呢,自由工作又需要做好哪些心理準備? 01建立取捨原則:哪些案子該做、哪些不該做? 案子很急、錢多但很累,該不該接? 區分「為了賺錢的工作/不為賺錢的工作」 相信直覺:有哪裡不對?快逃一定對 02最重要的小事:關於報價、收款、合約、溝通與拒絕 維持案源,要同理也要能說不 自己不能接,就幫忙推薦適合人選 如何報價?工時換算法、專案企畫法 合約問清楚:工作內容、付款時間、支付方式 矩陣式組織:尊重彼此時間,減低溝通成本 03自由工作者三要素:才

華、準時、好相處(擇二即可) 沒才華也能生存:學認輸、當「膠水」、增強實戰經驗 缺點可以當優點:但是浪費力氣撞牆沒有用 嘗試除了自己,沒人會去做的事 04嘗試減少工時與收入,自由調配該做什麼 終極目標:做喜歡的事,並且賺到錢 自由第一年:為了生存,學習自我管理 自由第二年:太忙擔心做不完、太閒害怕沒錢賺 05賺到「最低生活成本」就停止接案,開始創作 自由第三年:比起穩定薪水,更想擁有自由的時間 了解自己需要什麼,算出「最低生活成本」 06因創作而接觸有趣的人事物,產生全新工作 找一份工作,還是創造自己的工作? 自由第四年:盡情挑戰沒做過的事,讓意外碰撞出可能 自由第五年:創作、工作兩頭空

的慘痛教訓 自由第六年:要自己定目標,否則只會完成別人的事 Chapter3:Re-think for free掙脫束縛、邁向工作自由 與其追求不愁吃穿的財務自由,更想邁向「每天醒來都能做想做的事」的自由。 如果工作是為了完成自己喜歡的事物,人是否還需要退休?重新思考工作的意義,個人與組織、歸屬感與孤獨,人生為何而來、想追求的幸福是什麼? 從終點回推起點,決定現在想做的事,因為自由,而重新愛上工作。 01重新定義自由:理想的工作與生活 能否不依賴公司,以個人名義在職場生存? 不負債、有時間、能犯錯:拿回人生的選擇權 不規畫職涯,有能力相信隨機與意外 02重新定義退休:關於勞健保、報稅與年

金 申報「9A執行業務所得」還是「9B稿費」? 保勞保還是繳國民年金? 工作是為了賺錢等退休? 做熱愛的事,直到最後一刻 03重新定義職涯:專業與被取代的風險 突破外包接案的代工困境,累積專業 先求穩定工作,再兼職發展興趣? 職涯結構改變的三大前提 多元、多段、多變化的工作生涯 04重新定義成功:自由的十個心理準備 解決生存焦慮的終身學習,以及尋找人際歸屬感 上班旅行團,自由工作背包客 工作比例調配,組合人生 Appendix附錄:文字工,是這樣想的…… 出書能賺多少錢:論作家的配備 出版天真又迷人,但可能賺不了錢 才華洋溢寫作者,個個都在上班 殘酷文創工作者:為何努力做那些不賣的作品

文青產業最邊緣:寫作、劇場、電影大比拚 Epilogue寫在最後 用人生做實驗、去冒險 寫在出發前:離職,才發現自己為什麼工作 大部分翻開這本書的人不認識我,討論自由工作生存之道之前,可能需要介紹自己的背景。 25歲出社會的我,至今只做過一份正職工作,在商業管理類的雜誌當編輯。因為是自己喜歡的工作,所以從採訪編輯、後製編輯、主編,一待就是7年。這份工作讓我從一個沒有採訪寫作經驗的新鮮人,學到編輯的賴以為生的專業。和同事一起打拚,從沒有知名度的創刊期(打電話邀約採訪常被以為是詐騙集團),到後來漸漸被讀者認識的成就感,直到現在都是非常珍惜的回憶。 說來有點不好意思,但我非常喜歡工作。寫

出一篇好文章,做出一個漂亮的專題企畫,完成一本精采的刊物,都讓我覺得成就感十足,一天有做事,就覺得生活很充實。工作讓我可以期待自己,努力寫出好東西,如果別人覺得它有趣或是有用,那就更棒了。 在編輯部上班的時代,沒有想過有一天會辭職。 因為太熱愛工作,我以為自己什麼都行。辦公室一出現新任務,我會主動扛下來,一方面怕自己不做會害同事加班,一方面也想爭取表現機會,明明工作已經滿檔,遇到想寫的文章、想採訪的人,還是跳出來承諾會完成。上班時間做不完,那就加班吧!努力加班到半夜,還覺得這樣燃燒的自己很偉大。老闆不是不擔心,但員工承諾可以做到、也表現出很想做的樣子,這任務不交給你都說不過去。 成為編輯部優良

員工的那年,我連員工旅遊都沒去,一個人在辦公室加班寫稿。沒有被逼、沒有被拗,一切都是自己主動。等到發現不可能承擔無限增加的工作量,把加班當常態實在不應該的時候,為時已晚。 那時我做了一個非常有趣的特別企畫,在正統商業雜誌分析少女偶像團體的經營策略,我自認那是別人不可能寫出來的企畫,同事也稱讚我做了個新鮮的嘗試(感謝讓這種怪提案通過的總編,也感謝如此開放的工作環境),雖然由於太脫離商業雜誌的常軌,內容沒有賣得很好,但那是我上班族生涯中最有創意、也投注全力的一次出擊,照理來說,我應該充實感爆表、成就感頂天,但是我沒有。 企畫完成之後,我幾乎整個月沒有和同事講話。

文字工作者職能之研究

為了解決9b稿費定義 的問題,作者彭淑渟 這樣論述:

隨著科技的發達,網路媒體、社群粉絲專頁的崛起,也代表對於文字工作者的需求的增加。本研究主要在探討文字工作者的定義與範圍,並當企業在運用此方面的人才時,可透過哪些方向進行人才的選用與培養,以及欲成為此方面人才者,可從中得知增進自我的方法。 本研究依據文獻資料的整理與探討,加以歸納文字工作者之定義與範圍,並初步界定文字工作者之職能,再經過12位文字工作者在訪談過程中的分享,透過紮根理論進行訪談資料的分析,進而得出文字工作者之工作內容與職能。 經由研究過後,獲悉文字工作者具備30項工作內容與18項職能。盼透過本研究之研究結果,以利各企業在人力資源之應用,以及自身能力補強方面。

臺灣社會福利運動與政策效應:2000-2018年

為了解決9b稿費定義 的問題,作者蕭新煌,官有垣,王舒芸,劉侑學,杜承嶸,王增勇,周孟謙,沈秀華,林實芳,謝新誼,吳嘉苓,王兆慶,陳正芬,吳靜如,許淳淮,陳柏謙, 這樣論述:

2000年後臺灣歷經三次政黨輪替,已從民主轉型進入民主鞏固的階段。然而,民主政治的成熟,從不意味社會全面進步。面對人口老化、經濟停滯、減稅趨勢,長達十餘年的社會福利擴張也遭受嚴苛考驗。 福利國家的主戰場,始終是家庭、市場與國家的界線挪移。如何鬆綁照顧責任與婚家體制對性/別的壓迫、防守政商網絡過度擠壓社會權、及和整裝成軍的保守價值對抗,是未來的挑戰。 本書是繼蕭新煌與林國明兩位教授在2000年出版的《臺灣的社會福利運動》後,另一本接力探討千禧年後臺灣社會福利運動的發展動態,尤其關注社會福利「運動」與「政策」間的互動與關連性。 本書剖析千禧年至今,17個社

會福利運動如何藉創新的組織動員、行動策略、抗爭劇碼與倡議論述,對公共政策形成一股忽視不了的力量。當代社會福利亦出現定義拓邊,身分肯認、照顧尊嚴、草根參與,成為新一代的關懷視野。 社會福利運動最終在挑戰:國家能否建構一套整合醫療、勞動、照顧與服務的制度?將資源配置的標準,從補貼邊緣弱勢轉化到制度性的個人權益,肯認風險分擔的機制必須由社會共同承擔,而不只是個人責任或家庭倫理。 本書的集結出版,正是我們選擇的倡議方式之一,期待藉此提升國人對社會福利議題的關心與支持,也為臺灣社會福利運動留下寶貴紀實。 本書特色 (一)臺灣的社會福利發展日益多元,除了傳統的經濟安全與福利服務外,婚姻

平權、長期照顧、性別運動、青年公民、國際人權等新興課題,逐漸成為關切與討論的範疇,本書嘗試記錄臺灣公民權擴充和完整化歷程中的「運動」角色。 (二)臺灣社會福利運動的動員結構與策略,隨著組織的制度化與專業化、社群媒體的創新,也出現更多元嶄新的形式,開啟更廣泛的倡議空間。 (三)本書觀察時間橫跨臺灣自2000年以來的三次政黨輪替(2000、2008、2016),因而可以在較長的歷史時間軸裡考察運動演進的軌跡中,社福運動與不同黨派執政的互動,及其政策路線與運動策略的異同。 各界推薦 身為一個以社會工作方法進行社會改革運動的行動組織者來說,非常興奮看見此書的出現。這些年看見

各種議題的平權運動躍升發展,許多過去所謂的弱勢者、福利接受者,成為權益倡議者,同時,親密關係的民主化運動對臺灣的社會福利發展也有劇烈的影響。臺灣社會在這轉型的十字路口,幸而有努力將這些經驗統整轉化為具有實踐精神學術文章的夥伴們,我們才能將這些經驗累積,成為持續滋養我們與下一代行動者的能量,繼續努力將臺灣打造成適合每一個人的國家。──呂欣潔(婚姻平權大平台總召集人) 社會福利運動變得多元、但也更破碎,人們可能處在各種議題之中卻又游離其外。此書不僅是社會福利運動介紹,更是直指人們所處的位置與該面對的問題。──呂建德(臺中市政府社會局局長、國立中正大學社會福利學系教授) 你期待臺灣成為一

個福利國家嗎?面對全球新自由主義的衝擊,臺灣社會福利體系又將何去何從?如果你關心這兩個問題,本書將提供你最深入的思考。──范雲(社會民主黨召集人、國立臺灣大學社會學系副教授) 本書記錄並評論了臺灣的社會福利運動,協助我們看見與理解在不同領域中,那些為了強化整體社會福利體系的諸多奮鬥。──陳政亮(台灣高等教育產業工會祕書長、世新大學社會發展研究所副教授) 從社會福利的視野,重建土地跟人民福祉的關係,透過農地保護運動,找回農地的價值與農民的尊嚴。──徐世榮(國立政治大學地政學系教授) 勞工迄今擁有的一切權益都是流血流汗爭來的,還欠缺的一切也只能爭取而得。從事醫療勞動倡議以來,有一

個深刻的感受,那就是你如何看待階級,決定你是怎樣的人。這本書的出版,集結了目前社會運動的努力與突破,這是一本所有活得不太舒服的臺灣人必看的書。──黃致翰(臺北市醫師職業工會理事長、新光醫院醫師) 從事社會工作二十年,「人有多複雜」及「誰是你我他」一直是我行動中的兩個疑惑。很高興,在此書中見到許多社福夥伴用生命及智慧寫出值得我們思索的答案。──鄭智偉(台灣同志諮詢熱線協會社工主任、手天使發起人)

9b稿費定義的網路口碑排行榜

-

#1.執行業務所得是什麼?9A、9B差在哪裡?如何申報才能節稅?

9A雖然是看職業別的專業收入決定,但9B是看工作內容決定。 比方說你是律師的專業執行業務所得會歸在9A,但如果一位律師去受邀演講,或者寫作出書 ... 於 rich01.com -

#2.自由業報稅懶人包》自由業、個人接案必讀報稅資訊! - 袋鼠金融

所得類別:執行業務所得(9A)、稿費(9B)、兼職所得(50). 上面三種所得類別,9A、9B、50,每個類型的額度都有一個免稅額,當你賺得錢超過一定額度 ... 於 roo.cash -

#3.溢扣繳稅款及申報錯誤之處理•違章處罰之規定•新修訂條文及 ...

扣繳作業重要名詞之定義. •各類所得扣繳實務 ... 規定標準者,其本身之所得及其附屬作業組織之所得;個人稿費、 ... (格式為9B者)每次不超過五千元(含)者得免. 予扣繳. 於 social.chcg.gov.tw -

#4.綜合所得稅相關問題 - 會計師事務所

Q3:加班免稅額定義 本公司責任制人員無加班費,但每日加班超過公司規定時數時會 ... 所得類別是選擇「9B-稿費及講演鐘點費等七項、98-非自行出版」或是其他的類別? 於 www.taipei-accounting.com -

#5.各類所得扣繳及補充保費-執行業務篇 - 振群會計師事務所

所得格式代號為9A:律師、會計師、建築師、技師、醫師、藥師、著作人、代書、工匠和表演人及其他以技藝自力營生者的業務收入或演技收入。 所得格式代號為9B: (1)稿費、 ... 於 www.chengchuncpa.com.tw -

#6.中國文化大學常用各類所得扣繳率簡表

定義 :(所得稅法第7 條第2 項). 1.在中華民國境內有住所,並經常居住中華 ... 9B. 執行業務報酬所得. 1. 稿費、版稅、樂譜、作曲、漫. 畫、編劇及演講鐘點費收入. 於 accounting.pccu.edu.tw -

#8.總務處| 專題演講與講授鐘點費之區別 - 臺中高工

專題演講(講演鐘點費):➙屬執行業務所得(所得代號9B)公私機關、團體、事業及各級學校, ... (9B-稿費、演講稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫等等,於18萬以下免稅) ... 於 w3.tcivs.tc.edu.tw -

#9.所得定義及範圍參考用表

9B. 所得稅法第四條第一項第二十三款:. 個人稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點. 費之收入。 1、畢業論文之指導費及學校教師. 升等著作審查。 於 account.thu.edu.tw -

#10.06.常見問題 - 國立臺南大學

(2)9B如博碩士論文指導費、教師升等審查費、演講費(公開場合不限參加對象、無授課性質);稿費如撰稿、編稿及審查等項目,依據「中央政府各機關學校出席費及稿費支給 ... 於 www.nutn.edu.tw -

#11.網紅/創作者不一定能報9A執行業務所得 - Medium

... 網紅/創作者不一定能報9A執行業務所得,部落客也不一定能報9B稿費。 ... 貼文分享、影片直播等難以定義為執行業務者,故無法申報9A執行業務所得。 於 medium.com -

#12.9A執行業務者申報個人綜所稅費用標準[執行業務所得]

9B -稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演等七項所得 98-非自行出版稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之所得99-自行出版稿費、版稅、樂譜、 ... 於 www.bestcheng.com.tw -

#13.111 年度各類所得扣繳法令及實務- (含營利事業、執行業務者

稿費定義. 4. 所得稅法施行細則第8 條之5. 本法第4 條第1 項第23 款所稱稿費、樂譜、作曲、 ... 9B. 稿費、版稅等7 項所得. 10%. 20%. (每次給付≦5,000 元,免扣). 於 www.ntbk.gov.tw -

#14.Daily Archives: March 7, 2006 - ychunote - WordPress.com

所得稅法第一章第二節第11條關於執行業務者的定義:「本法稱執行業務者,係 ... 一般稿費收入的話,在「格式代號及所得類別」裡填的是「9B稿費及講演 ... 於 ychunote.wordpress.com -

#15.如何判斷講師費之歸屬– 薪資所得或執行業務所得?(財政部 ...

該局發現部分民眾於申報綜合所得稅時,自行申報受邀至公司對其員工演講,所領取之鐘點費為執行業務所得(9B)之稿費,事後經國稅局查獲轉正補稅等情事 ... 於 ericcpa.co -

#16.專題--扣繳 - 嘉順會計師事務所

納稅義務人定義:指應申報或繳納所得稅之人,分為個人及法人。 • 個人(自然人)又區分為: ... 給付非居住者稿費、版稅等9B所得每次不超過5,000元 於 jscpa.blogspot.com -

#17.常用各類所得扣繳率簡表

定義 :(所得稅法第7條第2項) ... [9B]. 1.畢業論文之指導費、審查費. 及學校教師升等著作審查費。 2.稿費、版稅、樂譜 ... 註:9B稿費要件:個人非基於僱傭. 於 www.minheng.com.tw -

#18.二代健保補充保費說明110.01.01 不需繳納

執行業務所得稿費、演講費等-所得類別代號為9B ... (2)撰稿費、編稿費、譯稿。 ... 定義說明. 所得稅代號. (前2 碼). 全年累計超過當. 月投保金額. 4 倍部分的獎金. 於 account.ctu.edu.tw -

#19.各類所得扣繳暨免扣繳憑單(非境內居住之個人

非居住者定義:外籍人士(含大陸人士)係指於同一課稅年度內(自1/1 至同. 年12/31 止)在中華民國境內居留 ... 9B□稿費及講演鐘點費等7 項. 98□非自行出版. 99□自行出版. 於 ga.nycu.edu.tw -

#20.Re: [問題] 9B稿費如何定義? - 看板tax - 批踢踢實業坊

標題Re: [問題] 9B稿費如何定義? 時間Tue May 8 23:22:45 2018. 我是這篇文提到的當事作者:P 先感謝業主收到我的反應後,願意出面協助跟國稅局溝通。 於 www.ptt.cc -

#21.薪資申報勞務成本或勞務費用 - 會計資訊系統-交流園地

勞務收入與成本定義:依照營利事業所得稅查核準則第85條及所得稅法第11條第一項規定 ... 太多的時候,會請外面的其他人幫忙翻譯,所以報薪資的時候,我是申報9B的「98. 於 ais.tw -

#22.各類綜合所得扣繳稅率表

9B. ‧演講費(一般專題演講). ‧稿費(撰、編). ‧論文指導費. ‧教師升等審查費 ... 個人稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費之收入。 於 finance.tmu.edu.tw -

#23.各類綜合所得扣繳稅率表

稿費 、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫、講演之鐘點費。 ... 執行業務所得稿費、演講費等-所得類別代號為9B(定額免稅18萬元) ... 扣繳作業重要名詞定義. 於 oga.nchu.edu.tw -

#24.「非中華民國境內居住之個人」稅務處理作業規範 - 財務處

非居住者定義: ... 演講稿費9B 1. 專題演講費、包括專題演講時之同步翻譯者之酬勞(在 ... 稿費.版稅.樂譜/曲(經出版或刊登報章雜誌、按字數計酬且. 非基於雇傭關係). 於 acc.usc.edu.tw -

#25.9b業務執行所得的推薦,網路上有這些評價

9B稿費 如何定義? · Q:一直以來公司偶爾會有案子找接案的作者寫稿,都是以9B稿費方式申報,但去年剛好有 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#26.所得類別說明及扣繳稅率表

所得. 9B 1.專題演講費(註1)2.沒有僱用關係取得. 之翻譯費、改稿費、審查費、審訂費(註. 2)3.稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫. 畫(以上係指出版或刊登於報章雜誌,包. 於 www.pthc.chc.edu.tw -

#27.薪資及各類所得扣繳稅率表

居住者定義:(所得稅法第7 條第2 項). 1. 在中華民國境內有住所,並經常居住中華民國境 ... 9B. 1.專題演講鐘點費. 2.(撰、編)稿費. 3.教師升等審查費. 4.論文指導費. 於 www.smartcpa.tw -

#28.扣繳率憑證別扣繳率憑證別薪資所得50 授課鐘點費註1 稿費註2 ...

執行業務報酬所得. 9B. 稿費. 註2. 教案編撰費、審查費. 碩博士論文指導費. 註5. 競技競賽機會中獎. 之獎金或給與. 91. 各項比賽獎金等. 各類摸彩活動,若為禮品則. 於 adm02.cmu.edu.tw -

#29.執行業務所得9a

稿費 (9B) 定義執行業務收入:指所得稅法第14條第1項第2類所稱之執行業務者之業務或演技收入所得格式代號:9a、9b 不具投保資格者、第2類及第5類被 ... 於 grainesdenature.fr -

#30.各類綜合所得扣繳稅率表

每次應扣繳稅額不超2,000元者,免予扣繳. 20% (≧$1 ). 演講 稿費, 9B. (定額免稅-18 萬元) ... 點費及講演鐘點費區分之定義:如業務講習會、訓練班. 於 oga.ntcu.edu.tw -

#31.各類所得扣繳暨免扣繳項目及扣繳率參考簡表

講、稿費、. 版稅等). 9B. 1. 演講費(非授課性質)、論文考試(計畫、 ... 「課稅年度」之定義:自1月1日起至同年12月31日止為一課稅年度。 於 cashiers.utaipei.edu.tw -

#32.聘請學者、專家作「專題演講」所給付鐘點費屬執行業務所得

... 費,與稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫等全年合計有十八萬元定額免稅。 ... 在申報扣免繳憑單時,前者應勾選薪資所得(50),後者為執行業務(9B),請注意 ... 於 www.lawtw.com -

#33.問題Q&A - 單位公版- 聖約翰科技大學

Q6:給付外國學者(含短期來台持有本國身分證者)演講鐘點費、稿費等執行業務所得(所得格式9B)如何辦理扣繳? Answer. A6: 一、給付金額超過$5,001元,就源扣繳20% ... 於 dept.sju.edu.tw -

#34.各類所得扣繳暨免扣繳項目參考

費等9B. 個人稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費之收入(演講係符合 ... 民眾有哪些所得或收入項目要扣取補充保險費? 計費項目. 定義說明. 所得稅代號. 於 ma.tcust.edu.tw -

#35.[轉貼]懇請連署調整稿費免稅額和認定標準|方格子vocus

... 相信領過所得類別代號9B(稿費、演講等)項目酬勞的人, 都知道有18萬的免免稅額, 部落客, 所得稅法, 消費者物價指數, 出版, 收入, 藝文, 所得, ... 於 vocus.cc -

#36.攝影師執行業務所得及必要費用 - 財政部北區國稅局

... 拍攝照片及影片素材,以及承包影片之剪輯(包含混音作曲)是否可屬於9B 2. ... 二、所得稅法第4條第1項第23款所稱稿費、樂譜、作曲、編劇、漫畫等 ... 於 www.ntbna.gov.tw -

#37.勞務費定義

劳务费即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取所得的它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是独立50薪資9A執行業務所得9B稿費的比較定義差別. 省 ... 於 corresponder.com -

#38.各類所得扣繳法令與實務

費,可免納所得稅,但如與稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、 ... 執行業務所得9B(講演鐘點費):於公眾集會場所之. :於公眾集會場所之專題演講。 ... 給付& 給付時定義. 於 www.lhu.edu.tw -

#39.什麼是各類所得扣繳申報呢? - 勤億磐石會計記帳士事務所

常見所得類別定義; 對於【居住者】與【非居住者】要有不同的扣繳率 ... 執行業務(9B): 給付有出版之稿費等、非僱傭關係之翻譯費、非上課性質之公開講演費等。 於 www.chinyi0007.com.tw -

#40.所得稅法 - 全國法規資料庫

二十三、個人稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費之收入。但全年合計數以不超過十八萬元為限。 二十四、政府機關或其委託之 ... 第二節名詞定義. 第7 條. 於 law.moj.gov.tw -

#41.各類所得扣繳暨免扣繳項目參考

執行業務所得稿費、演講費等-所得類別代號為9B(定額免稅-18萬元). 1.稿費、演講費、演講鐘點費。 2.教師升等著作審查費。 3.畢業論文之指導費、審查費。 於 www.general.ntust.edu.tw -

#42.演講費與鐘點費之區分暨外籍人士辦理扣繳之規定

第23 款規定之講演鐘點費,可免納所得稅(但仍應列入年度所得),但如與稿費、版稅、樂譜、. 作曲、編劇、漫畫等全年合計數,超過新臺幣180,000 元以上部分,不在此 ... 於 www.tsh.tp.edu.tw -

#43.所得扣繳類別50或9B之區別 - 巨詮稅務記帳士事務所

稿費 的定義: 將自己所創造的﹝文章、漫畫、圖畫、照片、參與文化比賽的作品、電腦程式設計﹞這些名稱在所得稅法裡都統稱為-稿費,將自己的作品讓售與 ... 於 www.juchuan.com.tw -

#44.所得扣繳類別50 或9B 之區別經費來源所得類別代號項目法令 ...

一、依所得稅法施行細則第8 條之5 所稱「稿費」…指本人著作或翻譯之文稿…等讓售. 與他人出版或自行出版或在報章雜誌刊登之收入。 二 ... 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#45.綜合所得稅資料電子申報作業要點 - 財政部主管法規

【9B】稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費等七項所得. (第64欄至65欄應輸入必要費用別 ... 重要欄項之定義如. 下:. 1、整筆資料完全相同。 於 law-out.mof.gov.tw -

#46.109年度各類所得扣繳法令及實務

所得稅法施行細則第8 條之5(所得格式:9B)定額免所得稅(超過18萬). Ⅰ所得稅法第4 條第1 項第23 款所稱稿費、樂譜、作曲、編劇、漫畫等收入,指以本人著作或翻. 於 www.ntbsa.gov.tw -

#47.9a-執行業務所得代號及費用標準2023-在Facebook/IG/Youtube ...

報稅中的50薪資所得,9B稿費和9A執行業務所得收入等項目,若是自行接案SOHO族,或像我們業餘時間. ... https://edu.mediatagtw.com/article/執行業務所得定義. 於 year.gotokeyword.com -

#48.各類所得扣繳暨免扣繳項目參考表

執行業務所得稿費、演講費等-所得類別代號為9B(定額免稅). 1. 稿費、演講費、演講鐘點費。 2. 翻譯書籍文件之翻譯費。 3. 因修改增刪、調整文稿之文字、按字數計給之 ... 於 web.twu.edu.tw -

#49.將扣(免)繳憑單填「發」所得人。 所得稅扣繳給付的定義1 實際 ...

執行業務所得(含9B稿費等7項,所得稅法第4條第1項第23款規定之稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費收入,均屬執行業務所得(所細8-5) 。 薪資所得; 利息所得 ... 於 po.web.shu.edu.tw -

#50.查詢所得類別與所得名稱資訊

所得名稱 所得類別 費用別 補充健保代碼 補充健保名稱 口譯費(非屬演講性質) 50 63 兼職所得 口譯費(屬演講性質) 9B 98 65 執行業務收入 大專教師中秋節慰問金(教育部) 00 於 payroll.nsysu.edu.tw -

#51.[問題] 9B稿費如何定義? - 看板tax - PTT職涯區

事情是這樣的, 一直以來公司偶爾會有案子會找接案的作者寫稿, 都是以9B稿費方式申報, 但去年剛好有一些作者的酬勞,跟其他外包的美術設計一起申報成9A執行業務 ... 於 pttcareers.com -

#52.我也要當 YouTuber(第二版):百萬粉絲網紅不能說的秘密 - 拍片、剪輯、直播與宣傳實戰大揭密(電子書)

一般公司依你所提供的服務可開立的項目分為:50 兼職所得(或薪資所得)、9A 執行業務所得收入、9B 稿費,建議先了解這三種繳稅服務項目定義,包括有些類別可以扣除成本, ... 於 books.google.com.tw -

#53.執行業務所得9a - leshuitresdesflots.fr

但如果行為人本身有在職業工會加保健保,就免扣二代健保費。 稿費(9B) 定義· 薪資所得簡單來說,只要是員工薪資以及勞工提供勞務所獲得的所得,都算是 ... 於 leshuitresdesflots.fr -

#54.修正「綜合所得稅資料電子申報作業要點」(2017-12-18)

... 業別代號,並於扣免繳憑單上格式代號說明欄列印【業別代號及中文說明】) 【9B】稿費、 ... 稿費所得本欄為【2】 。 ... 重要欄項之定義如下: 1. 於 www.lawbank.com.tw -

#55.補充說明事項1. 稿費的定義

三、財政部86.02.26台財稅第861880788號函釋:非基於僱用關係之翻譯改稿..等為屬稿費性質。 9B. (稿費、演講等). 非基於僱傭關係,自由投搞並經出版或自行出版或 ... 於 general2.ncue.edu.tw -

#56.勞務報酬單是什麼?要扣稅嗎?-2022最新勞務報酬單範本

但如果行為人本身有在職業工會加保健保,就免扣二代健保費。 稿費(9B). 定義. 雖然此一類型明面上稱「稿費」,但實際上包含 ... 於 lawplayer.tw -

#57.所得類別對應表

1 口譯費(非屬演講性質)-50. 50. 63 N. 2 口譯費(屬演講性質)-9B. 9B. 98. 65 N. 3 子女教育補助費 ... 非自行出版之稿費、版稅、樂譜、. 作曲、編劇、漫畫--9B. 9B. 於 ga.ndhu.edu.tw -

#58.不負責報稅講座 - 小魚廣告網- 善用創意社會創新

自由工作者應該爭取用“稿費”9B,或至少是以“執行業務所得”9A報繳: ... 而第14條規定,“薪資”的定義是,“凡公、教、軍、警、公私事業職工薪資及提供勞務者之所得”. 於 www.kleinerfisch.com -

#59.認列執行業務支出、兼職薪資的差異 - 亞太教育訓練網

(二)所得代號:執行業務所得9A (稿費9B) (三)扣繳稅款:境內居民在單次給付逾NTD20,000,扣繳稅率10% (四)補充保費:原則上,單次給付超過NTD20,000, ... 於 www.asia-learning.com -

#60.部落客報稅所得稅勞務報酬單該怎麼填寫?如何節稅與省健保費 ...

9B 稿費 的免稅額有18 萬元,超過18 萬的部份還可以扣除成本費用(至少30%), ... 實際上,合約有定義合約之取消必須雙方同意,且透過書面方式進行。 於 newguest88.pixnet.net -

#61.扣繳所得法規Q&A

給付稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫、講演的鐘點費等執行業務報酬時,按下列 ... 請於業務種類之右加註業務種類如代書、商標、專利等;如屬9B「稿費及講演鐘點 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#62.中華民國各類所得扣繳暨免扣繳憑單

9B □稿費及講演鐘點費等7 項. 98□非自行出版. 99□自行出版. 91□競技競賽及機會中獎獎金. Prize & Reward. 93□退職所得. Severance&Retirement. 於 www.ntbt.gov.tw -

#63.學生服務隊教材 - 台北市記帳士公會

9B -- 稿費及講演鐘點費等7項(98-非自行出版;99-自行出版). 91-- 競技競賽及機會中獎獎金 ... 二、自用住宅之定義:同時符合下列條件者始為自用住宅:. 於 www.taipeicpb.org.tw -

#64.綜合所得稅資料電子申報作業要點

【9B】稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演之鐘點費等七項所得. (欄位項次11應輸入必要費用別代號,並於 ... 重要欄項之定義如. 下:. 1、整筆資料完全相同。 於 www.fia.gov.tw -

#65.各類所得扣繳申報Q&A - 淡江大學財務處

但個人稿費、版稅、演講之鐘點費之收. 入(9B),每次 ... Q6:本校常見之所得類別定義為何? ... 9B. 所得稅法第四條第一項第. 二十三款:. 個人稿費、版稅、樂譜、作. 於 www.finance.tku.edu.tw -

#66.財務處出納組所得扣繳作業

主辦單位. 版權歸. 作者. 所得類別. 演講稿費. 9B. 競賽獎金. 91. 其他所得 ... 定義說明. 所得稅類別. 計費方式/起扣點. 高額獎金. 1、本校給付薪資所得中,未列入. 於 cashier-ufo.ncku.edu.tw -

#67.所得格式代號 - АО «Молоко»

三執行業務所得之講演鐘點費所得代號9B指聘請專家2. ... 屬外僑營利事業單位及法人房屋租賃所得扣繳憑單非稿費等7項所得格式代號9B執行業務者 ... 定義說明所得稅代號. 於 www.aomoloko.ru -

#68.代扣所得稅注意事項

但給付稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫、講演的鐘點費等執行業務報酬,每次給付不超過新臺幣5,000元者(請參照師大網站出納組之9B及50區別法令依據),免扣繳,惟 ... 於 www.matsu.gov.tw -

#69.常用各類所得扣繳率簡表

定義 :(所得稅法第7 條第2 項). 1.在中華民國境內有住所,並經常居 ... 84,501 元者,免. 予扣繳. 講演鐘點費、. 稿費、版稅之. 執行業務報酬. (9B). 於 ga.ntu.edu.tw -

#70.計算方式-稅務-MoneyDJ理財網

租賃所得及權利金(代號51、51L); 執行業務所得(代號9A); 財產交易所得(代號76); 個人取得之稿費、版稅、演講鐘點費等(代號9B); 競技、競賽及機會中獎之獎金或 ... 於 www.moneydj.com -

#71.什麼是勞務報酬單? 外包接案填寫資料的小幫手| 直誠管顧

1.執行業務所得(代號9A): 包含律師、會計師、建築師、技師、醫師、藥師、助產士、著作人、經紀人、代書、工匠、表演人及其他以技藝自力營生者之業務收入。 2.稿費(代號9B) ... 於 www.orange3.com.tw -

#72.給付所得 - 財政部中區國稅局

查費、未出版出刊稿費、調查. 費、員工禮券 ... 定義:(所得稅法第7條第2項) ... 稿費、版稅、樂譜. 公開演講費. [9B]. 租賃. 所得租用動產、不動產之租金收入. 於 www.ntbca.gov.tw -

#73.1125 「講演鐘點費」及「授課鐘點費」有何不同?

1.公私機關、團體、事業和各級學校,聘請學者、專家專題演講而發給的鐘點費,屬於「講演鐘點費」,如果這項收入和稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫等各項收入,全年合計 ... 於 www.etax.nat.gov.tw -

#74.討論串(共4篇) - [問題] 9B稿費如何定義? - 看板tax - PTT網頁版

都是以9B稿費方式申報,. 但去年剛好有一些作者的酬勞,跟其他外包的美術設計一起申報成9A執行業務所得,. 現在要報稅了,有作者來問我們怎麼報錯類別,. 於 www.pttweb.cc -

#75.讀懂勞務報酬單,讓你省荷包!| 黃書瑜

其實稿費只是個簡稱,它主要指的是所得稅法第4 條第1 項第23 款的稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演的鐘點費收入。 這些收入在不超過18 萬元的情況下是免稅的, ... 於 plainlaw.me -

#76.各類所得免稅/ 應稅暨扣繳一覽表 - 南華大學

PS: ○1 參賽作品退還參賽人員:競賽之獎金(91). ○2 參賽作品不發還得獎人(版權為舉辦機關. 所有者):稿費收入(9B). 所得稅法第14 條第8. 類/ 財政部74.09.06. 於 nhuwebfile.nhu.edu.tw -

#77.二代健保(七)~執行業務收入 - 信達聯合會計師事務所

1.9B係稿費,版稅,樂譜,作曲,編劇,漫畫及演講等7項所得. 2.一年可扣除18萬元. 3.9A/9B只要單筆超過5,000元須扣2%補充保費. 公司本身不須2%(理由:9A/9B是執行業務所得, ... 於 www.htcpa.com.tw -

#78.政府應訂定所得稅法中「稿費、講演費」之明確判斷標準

另一方面,近來迭受爭議之台大校長管中閔向媒體提供稿件,其「稿費」如何認定,在稅務上必須被分類為「50薪資所得」或者是「9B稿費所得」亦可能有所 ... 於 join.gov.tw -

#79.Soho 族必看!報稅還在煩惱申報哪種所得?節稅小秘方!

申報9B 稿費時要注意,是否單張金額小於2 萬元,即免扣繳10%、也免二代 ... 承攬的定義(在民法第490 條)是:當事人約定,一方為他方完成一定之 ... 於 blog.simpany.co -

#80.※請參照下表繳交居留未滿183天外籍學者稅款

定義 :(所得稅法第7條第2項) ... 執行業務報酬(9B-執行業務費). 講演鐘點費、稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及出版或刊登於報章雜誌之圖片、照片等. 於 general.ntsu.edu.tw -

#81.創業後的稅務簡介-各類所得扣繳申報

薪資所得(50):分為每月固定經常性給付之工資(經常性工資之定義)。 ... 執行業務(9B): 給付有出版之稿費等、非僱傭關係之翻譯費、非上課性質之公開 ... 於 yi-fq.com.tw -

#82.報稅9B稿費與50薪資所得差很大| 勞務報酬單部落客網紅必看省 ...

a. 依所得稅法施行細則第8條之5所稱「稿費」…指本人著作或翻譯之文稿…等讓售與他人出版或自行出版或在報章雜誌刊登之收入。 b. 參照財政 ... 於 stock2012.pixnet.net -

#83.Re: [問題] 9B稿費如何定義? - tax - PTT職涯區

Re: [問題] 9B稿費如何定義? 看板 Tax. 作者 shter. 時間 2019-05-10 14:27:45. 留言 0則留言,0人參與討論. 推噓 0 ( 0推 0噓 0→ ). 討論串 4. 於 pttcareer.com -

#84.印領清冊 - 東吳大學

23, 七、所得格式代號:50薪資、51租賃、53權利金、9A執行業務、9B稿費及講演鐘點費等7項、91競技競賽及機會中獎獎金、92其他所得、免稅所得,所得格式代號之定義、 ... 於 www.scu.edu.tw -

#85.法律白話文小學堂》讀懂勞務報酬單,讓你省荷包! - 自由評論網

而所得稅法第7 條也就「中華民國境內居住之個人」有定義性規定,也就是 ... 業務所得(9A)及稿費(9B)的情形,依照該標準第2 條的規定須要扣繳10%, ... 於 talk.ltn.com.tw