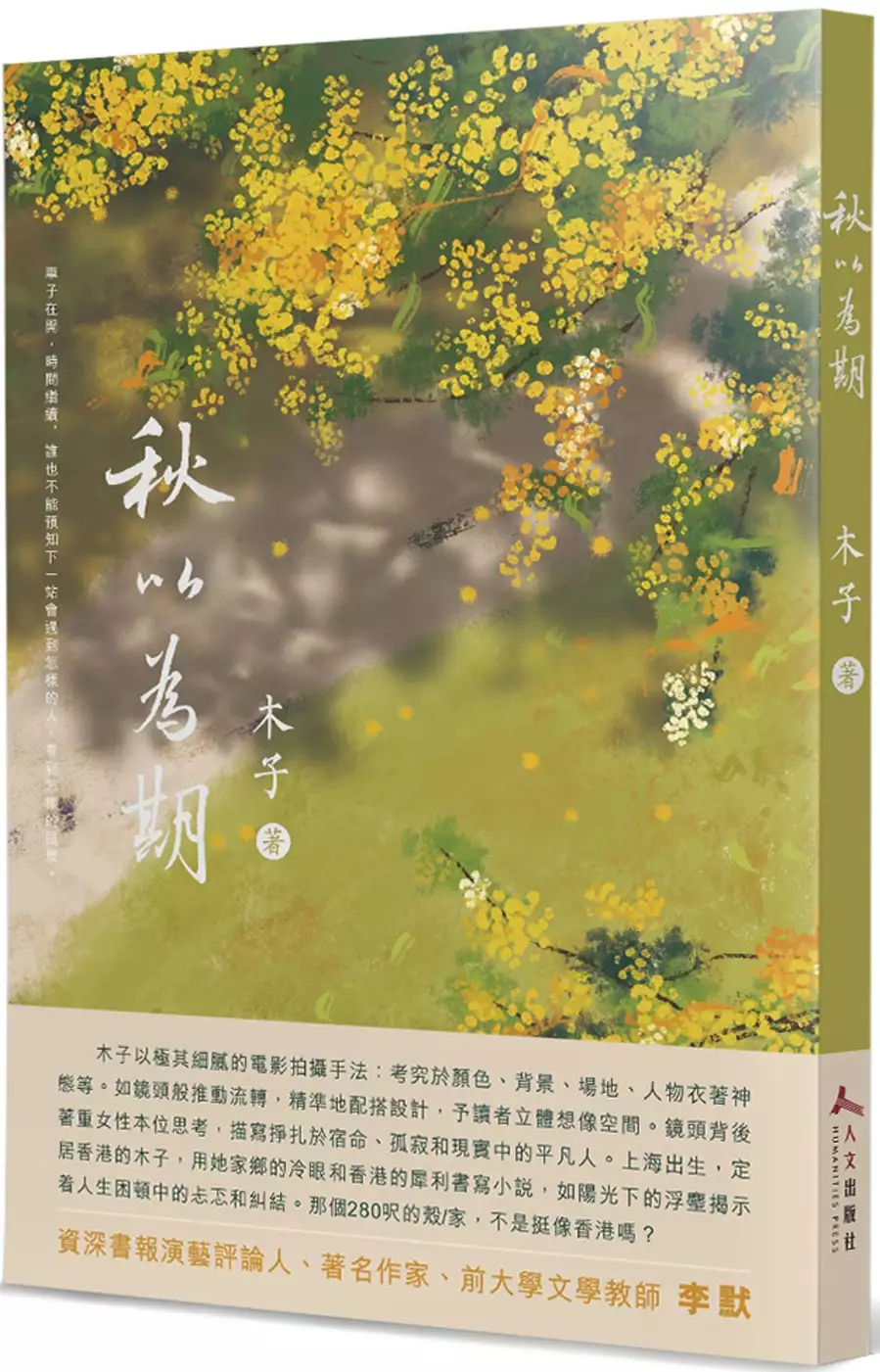

黃昏歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦木子寫的 秋以為期 和王友輝的 安平追想曲:王友輝劇作選輯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台語歌真正正字歌詞網| 7134/《失落的黃昏》Sit-lo̍h ê Hông ...也說明:咱學習任何語文,借聽歌、看歌詞、練唱,毋但會當抒情,閣會當予人學著美麗的歌詩佮語詞,一个主題,用幾句仔話,就會當表現出足媠氣的感情、情緒,或者是代誌、感想, ...

這兩本書分別來自人文出版社 和新銳文創所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 李勤岸所指導 曾有欽的 再寫排灣族口傳詩歌 (2019),提出黃昏歌詞關鍵因素是什麼,來自於口傳詩歌、族語書寫、文學轉化、文本典藏。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 蔡淵洯所指導 許仁瑋的 傳唱與想像—戰後臺灣流行歌曲中的臺灣形象(1945-2016) (2018),提出因為有 戰後臺灣、臺灣形象、流行歌曲、抗戰歌曲、寶島、美麗島的重點而找出了 黃昏歌詞的解答。

最後網站shuo huang lyrics則補充:Lyrics : Huang Hun (黃昏) Steve Chou _Selyne Guo wan zhen ge xia tian You shang bing mei you hao yi xie Kai che xing shi zai gong lu wu ji wu bian You li kai ...

秋以為期

為了解決黃昏歌詞 的問題,作者木子 這樣論述:

甄珍無法和兒媳婦方芳相處,為了兒子,決定把自己嫁出去。她在一次校慶活動中,認識了風度翩翩的鋼琴表演家柏林,兩人開始發展至談婚論嫁。無意中,甄蓁發現未婚夫和三十年的好朋友維多利亞是初戀情人。與此同時,花店老闆肥仔也一直傾情甄蓁。三十年後的重逢讓愛情、友情、親情、私情錯綜交雜。 世間上大善大惡的人畢竟少數,大多數人都面目混沌,過着平凡不過的日子。老年人的愛情世界少了一份轟轟烈烈,多了一份柴米油鹽。他們各有着自己的小精明、小算盤。他們是一些經過風雨,看過世界的人。和年輕人相比,他們很快從愛情的漩渦裡走出來,恢復理智。在愛人和被愛中,甄蓁做出了她的選擇。 得獎紀錄 小說集《

開到荼蘼》進入香港「十大好讀」候選書目 散文集《遠去的風景眼前的你》榮獲香港藝術發展局資助 歌詞「香江樂」榮獲香港回歸祖國20週年金紫荊獎 香港文化處進協會、香港中華文化總會頒發的香港中華文化實力詩人獎 首屆世界詩人金桂冠大獎賽傳世佳作獎

黃昏歌詞進入發燒排行的影片

再寫排灣族口傳詩歌

為了解決黃昏歌詞 的問題,作者曾有欽 這樣論述:

本論文標題「再寫」,再寫有兩個解釋:第一是「族語書寫策略」,第二是「文本形式化」。本文試圖依循「田野調查,族語書寫,文學轉化,文本典藏」等四段過程做研究歷程,賦予台灣原住民文學研究新典範,也欲為台灣文學注入新活水。排灣族在文字化以前,就已經由「符號、圖騰、儀式、口傳」等生活表述,發展族群的文學形式。2005年12月15日經台灣官方制定,並正式頒布了「台灣原住民族語灣族書寫系統」。今日台灣原住民族已進入文字書寫時代,本文以口傳詩歌文字化為核心價值;如何以族語書寫作為策略與目的,是本研究的重要精神內涵。本文採集多達60首以上的排灣族口傳詩歌,針對排灣文化性格及本研究動機,筆者將田野第一手資料,分

類為男女情歌、勇士詩歌、貴族詩歌、常民歌謠等四大類。且經統整做文學賞析,發現排灣族口傳詩歌,內涵有譬喻之美、修辭之美、古典之美、聲韻之美、文趣之美等文學美感。另有襯詞、虛辭配合詩詞穿填,以收韻律與留白之詩歌美感。而「情歌的」、「歌詩的」、「貴族的」、「集體性」、「儀式性」」等,乃排灣族口傳詩歌之文學本質。口傳詩歌文本典型化,並作跨界典藏,是本文一大創建。更值得一提是,本文發現排灣族口傳詩詞,以「二句14音節」為詩詞典型;主要詩詞有二句,每一句是7個音節,二句共14個音節;這是本研究重大發現,祖先的文學素養真是叫人驚艷!

安平追想曲:王友輝劇作選輯

為了解決黃昏歌詞 的問題,作者王友輝 這樣論述:

劇本創作之於資深劇場人、劇作家王友輝,是此生不會改變的「甜蜜糾纏」。2001年,他將四十歲以前的舞臺劇本創作結集,出版《獨角馬與蝙蝠的對話》四冊套書。二十餘年後,他回顧筆下創作與自身的生命軸線,選取五大類型、六部劇本,選編成本書《安平追想曲──王友輝劇作選輯》。 本書包含多元形式舞臺劇本之創作理論與歷程論述及創作文本,包括〈新編歌仔戲的文學書寫〉、〈舞臺歷史劇的當代書寫〉、〈多語音樂劇的詩情書寫〉、〈青少年劇場的奇幻書寫〉、〈繪本劇場與閱讀的教學創作──《沒毛雞》與《KIAA之謎》〉等五篇創作論述,以及相應的新編歌仔戲《安平追想曲》、舞臺歷史劇《鳳凰變》、音樂劇《

我是油彩的化身》、青少年戲劇《白霧黑森林》與《KIAA之謎》,還有無言童劇《沒毛雞》等六個劇本,是王友輝近二十年來的劇本創作代表作品選輯,也是二十年間他在劇場編導創作及教學實踐的集大成之作。 本書特色 劇場裡的表演藝術稍縱即逝, 這樣一個朝生暮死的藝術形式, 唯一能夠真正留下來的似乎只有劇本; 隨著年齡增長,演員可能必須退出舞臺, 導演可能交出權力,但劇本的創作卻可能更加精準且深刻……

傳唱與想像—戰後臺灣流行歌曲中的臺灣形象(1945-2016)

為了解決黃昏歌詞 的問題,作者許仁瑋 這樣論述:

本論文以戰後臺灣本地國、臺語流行歌曲中的臺灣形象作為研究主題,流行歌曲是大眾流行文化流露常民心聲的直接代言者,透過流行歌曲的創作與傳播作為反映與建構臺灣形象之媒介,流行歌曲藉由音樂旋律賦予情感的傳達,其渲染力、影響力更勝於其他報章媒體、文學作品的書寫。戰後歷經戒嚴、退出聯合國、與美國斷交、解嚴、政黨輪替,各個階段的臺灣流行歌曲創作者分別以反映國家社會現實及建構理想化的國家,來形塑不同階段的臺灣形象。國、臺語流行歌曲從戰後初期到戒嚴,劃分出外省、本省,二種不同省籍的語言代表著流行歌曲市場的取向,國民政府推動中華文化復興運動以國語為尊,打壓臺語、客語、原住民語等「方言」,國語流行歌曲取代臺語流行

歌曲來主導臺灣流行歌曲市場,臺語流行歌曲在「弱勢」的狀態下,建構出以臺灣本島為主體的形象歌曲,力抗臺灣成為「一個中國」附屬下的復興基地。本論文透過歌曲資料的蒐集、文獻回顧,分析歌名、歌詞中以「臺灣」為主題的作品,整理、分析出關於流行歌曲所建構出的臺灣形象,並探討臺灣形象被建構、形塑之背景、目的,盼能透過歌曲所傳達的精神,建構部分以「臺灣意識」作為主體性的目標。

黃昏歌詞的網路口碑排行榜

-

#1.黃昏周傳雄超高无损音質動態歌詞lyrics - اعرف

周传雄陆虎黄昏超越年代超越年龄的一首歌周传雄老师自述这首歌是在近乎绝望中创造出的多年以后他们再合唱这首歌把歌曲中的心碎和无奈演绎得淋漓尽致. 於 a3.a3erf.com -

#2.Formafantasma 在Prada Frames 2023 提出的創新意念

年度遊戲大作《戰神:諸神黃昏》全新模式「New Game Plus ... 合作款式融入 1992 年歌曲《Take It Personal》、《Daily Operation》歌詞。 於 hypebeast.com -

#3.台語歌真正正字歌詞網| 7134/《失落的黃昏》Sit-lo̍h ê Hông ...

咱學習任何語文,借聽歌、看歌詞、練唱,毋但會當抒情,閣會當予人學著美麗的歌詩佮語詞,一个主題,用幾句仔話,就會當表現出足媠氣的感情、情緒,或者是代誌、感想, ... 於 m.facebook.com -

#4.shuo huang lyrics

Lyrics : Huang Hun (黃昏) Steve Chou _Selyne Guo wan zhen ge xia tian You shang bing mei you hao yi xie Kai che xing shi zai gong lu wu ji wu bian You li kai ... 於 d-bland.cfd -

#5.黃昏歌詞周傳雄※ Mojim.com

黃昏 作詞:陳信榮作曲:周傳雄過完整個夏天憂傷並沒有好一些開車行駛在公路無際無邊有離開自己的感覺唱不完一首歌疲倦還剩下黑眼圈感情的世界傷害在所難免黃昏再美終要 ... 於 mojim.com -

#6.我們終於有了《戰神》和《諸神黃昏》主題曲的官方英文歌詞

在2018 年的戰神發布近五年後,作曲家Bear McCreary 終於發布了遊戲主題曲的英文翻譯以及用於戰神諸神黃昏的更新版本,他們和你想像的一樣悲傷。 於 0xzx.com -

#7.我們不一樣mp3下載Mp3 Download

你爱我坏-小鬼阿秋『如果当时我们没有被分开,现在会不会有小孩』动态歌词lyrics 高音质. 03:14 4.44 MB 844,260. 【我們愛(讓世界不一樣) We Will Love (We Can Make ... 於 franco2.addsitetest.madisonsolutions.co.uk -

#8.黃昏_百度百科

《黃昏》是由陳信榮作詞,周傳雄作曲並演唱的一首歌曲,收錄在周傳雄在2000年12月25日發行的專輯《Transfer》 ... 歌曲歌詞; 歌曲鑑賞; 獲獎記錄; 重要演出; 翻唱版本 ... 於 baike.baidu.hk -

#9.ChatGPT引爆熱潮投資亮點與風險齊來把握百家爭鳴AI先機 - 鉅亨

... 下全盤皆墨的雙輸,那就必須在享受AI 夕陽無限好,只是近黃昏時,確保 ... 終章,那我也希望如歌手Ed Sheeran-Thinking Out Loud 的歌詞:「And, ... 於 m.cnyes.com -

#10.あいみょん「愛の花」中文歌詞翻譯(NHK晨間劇らんまん主題曲)

檢舉內容. あいみょん「愛の花」中文歌詞翻譯(NHK晨間劇らんまん主題曲) ... ヨルシカ「アルジャーノン」中文歌詞翻譯(日劇黃昏下牽起手主題曲). 於 vocus.cc -

#11.瑪利歐電影丨Mario電影《超級瑪利歐兄弟電影版》粵語配音名單

... 拍電影《殺出個黃昏》獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。 ... 鈴芽之旅片尾曲《カナタハルカ》中文歌詞+日文+羅馬拼音! 於 www.playeahk.com -

#12.《IDOLY PRIDE:偶像榮耀》宣布將於全球上市從故事到歌詞 ...

《IDOLY PRIDE:偶像榮耀》宣布將於全球上市從故事到歌詞的所有內容皆支援繁體中文 ... Switch | even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說. 於 gnn.gamer.com.tw -

#13.連任百日喊「台灣共好」 侯友宜:為台灣打拚無懸念

... 見了歐洲經貿辦事處高哲夫,標記「國際厚友宜」,接著前往蘆洲黃昏市場,向中央提出解決畜禽產品物價飆漲的3個呼籲,似乎都是關心國政的起手式。 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.黄昏- 歌词翻译

周传雄(Steve Chou) - 黄昏翻译:Dusk (黃昏) ... 黄昏歌词翻译. 周传雄(Steve Chou). 翻译:Dusk (黃昏). 歌曲:黄昏. 歌词翻译(英文) ... 於 www.lyricsbabel.com -

#15.黃昏- 周傳雄- 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】 - Pinterest

Jul 5, 2020 - 黃昏歌手:周傳雄所屬專輯:忘記transfer作曲:周傳雄作詞:陳信榮過完整個夏天憂傷並沒有好一些開車行駛在公路無際無邊有離開自己的感覺唱不完一首歌 ... 於 www.pinterest.com -

#16.黃昏入夜Dusk Story - Traveller旅人 - StreetVoice 街聲

歌詞. 講一條永遠的黃昏的故事做一暝永遠袂醒來的眠夢是希望會當予咱行一條較順遂的路予咱大漢的是恁用血淚結的果. 日頭的光咧落山大樓的門欲開啦毋知 ... 於 streetvoice.com -

#17.黃昏的初戀: 我遇見賽斯心法 - 第 37 頁 - Google 圖書結果

津子打開影片,看到一個年輕的漂亮美眉,唱著節奏很輕快的曲子。歌詞是這樣寫的:(一)無論我走到哪裡都會想你,思寫想你念是城裡月光的雨,飄飄灑灑朦朧在回憶的夜色裡。 於 books.google.com.tw -

#18.踏上尋找自己與人生的路:重看《魔女宅急便》(三) - 獨立評論

接近黃昏時刻 櫛比鱗次的街景與車流從眼前 ... 在歌詞裡面也出現了電車、出現了城市的街燈,少女的確是出發要前往某個地方。但是這不是什麼愛與勇氣的 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#19.黃昏-歌詞-周傳雄(Steve Chou) - KKBOX

作詞:陳信榮 作曲:周傳雄. 過完整個夏天憂傷並沒有好一些開車行駛在公路無際無邊有離開自己的感覺 唱不完一首歌疲倦還剩下黑眼圈感情的世界傷害在所難免黃昏再美終要 ... 於 www.kkbox.com -

#20.黃昏的歌詞– 周傳雄 - MyMusic

找黃昏的歌詞– 周傳雄– 過完整個夏天憂傷並沒有好一些開車行駛在公路無際無邊有離開自己的感覺唱不完一…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#21.現代散文概論 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

如《清涼菩提》(九歌出版社,1989年)中的一篇〈黃昏月娘要出來的時候〉, ... 引發他對黃昏的一些美好記憶,然後心中不覺浮起一首歌中憂傷的歌詞:「每日黃昏月娘要出來的 ... 於 books.google.com.tw -

#22.黃昏的故鄉 - 歌詞正字

叫著我. 叫著我. kiò tio̍h guá · 叫著我. 叫著我 · 黃昏的故鄉不時地叫我. 黃昏的故鄉不時咧叫我 · 叫我這個苦命的身軀. 叫我這个苦命的身軀 · 流浪的人無厝的渡鳥. 流浪的人 ... 於 kuasu.tgb.org.tw -

#23.黃昏色的詠使 (10): 黎明色的詠使 - Google 圖書結果

... 說有個能重疊他所有心意的少女光是要重疊彼此的意志令一切調和便是件難事不可能由於這麼認定因此從未有人想過在名詠式中進行合唱描繪的每個音每句歌詞都不得有絲毫 ... 於 books.google.com.tw -

#24.星象儀[同名歌曲] - 中文百科知識

歌曲《星象儀》歌詞 ... yu u zu ku yo ka o da su ki e te ku ko do mo no ko e, 黃昏之月探出了臉逐漸消失的孩子的聲音, 夕陽的背後月兒探出頭捨不得踏上歸途的孩童. 於 www.jendow.com.tw -

#25.[吉他譜] 黃昏- 周傳雄| 91譜- 即時轉調的吉他譜

傳說中的彈唱神器!還在煩惱樂譜調性不適合自己嗎? 你從沒看過的即時轉調樂譜,為數眾多的樂譜配上極簡顯的排版,喜歡彈唱的你怎能不知道? 於 www.91pu.com.tw -

#26.【周博雄-黃昏歌詞&音樂盒】 @ 蓮音心靈(談笑一生) - 隨意窩

【周博雄-黃昏歌詞&音樂盒】 周博雄-黃昏<embed style="WIDTH: 123px; HEIGHT: 59px" height=59 type=application/x-shockwave-flash width=123 ... 於 blog.xuite.net -

#27.美麗的錯誤- 2023

Listen to 美麗的錯誤, track by 伍思凱for free Clip, Lyrics and ... 在一個普通的黃昏,我剛鎖上宿舍的大門,姐姐急沖沖地跑來,遞給我一盒生日 ... 於 deserve.sbs -

#28.踏上這無盡旅途歌詞- 2023 - connectrural.uk

... 就因為有她來作伴一步一步走在歸路上黃昏的天邊… 有聽過鬼太朗嗎?有聽過柯南嗎? 感覺這首歌的歌詞是描寫的Ayu自己. voyage. 我們為了得到幸福. 於 connectrural.uk -

#29.黃昏原唱

PTT推薦; 黄昏(邓丽君演唱歌曲) - 百度百科; 周传雄原唱歌曲-《黄昏》 - 哔哩哔哩; _周传雄__高音质在线试听_黄昏歌词|歌曲下载_酷狗音乐黄昏 ... 於 ly.htplatinum.net -

#30.周傳雄黃昏歌詞及相關創作背景 - 三度漢語網

《黃昏》是周傳雄演唱的一首歌曲,歌詞無動於衷卻表達了百轉千回的善感,是一首婉轉、舒緩的慢板抒情歌曲。周傳雄黃昏歌詞怎樣的?下面小編給大家帶來周傳雄《黃昏》 ... 於 www.3du.tw -

#31.周传雄- 黄昏- 酷歌词

lrc/lyrics 文档; txt 文档. [00:00.08]周传雄- 黄昏 [00:02.30]词:陈信荣 [00:03.32]曲:周传雄 [00:29.15]过完整个夏天 [00:35.19]忧伤并没有好一些 於 www.kugeci.com -

#32.黃昏歌詞- 周傳雄 - 歌詞大全網

黃昏歌詞. 時長:05分44秒歌手:周傳雄. 詞:陳信榮曲:周傳雄編輯:小刀過完整個夏天憂傷並沒有好一些開車行駛在公路無際無邊有離開自己的感覺唱不完一首歌疲倦還剩下黑 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#33.黄昏歌词

黄昏歌词 : Goi tham ten anh lan cuoi 最后一次在黑暗中呼唤你的名字Con tim buot nhoi trong dem sau 望着忧郁的夜空我的心被刺痛Con lai gi khi tinh qua mau? 於 zh.followlyrics.com -

#34.忘不掉的傷歌詞- 2023

今天的你是幸福還是孤單有沒有人替我說那句晚安一萬個秘密正在心底腐爛不如繼續糾纏再把故事講完唱著你的黃昏怪自己的凌晨回不回得去的我們還沒回答的 ... 於 therecipehub.uk -

#35.【影音】黃昏 > 周傳雄-黃昏【歌詞】 - 綠色工廠

記事本工具我很愛!或許這就是工程師的特性吧~寫個簡單文件要我用Word 我才不要,記事本能搞定就好啦!這次限時免費的是Text Edit Plus,這款工具. 於 blog.easylife.tw -

#36.亞視一姐處女MV逐格睇阿儀狂loop「係你嘅小baby」勁洗腦 ...

唔睇字幕都好清楚聽到歌詞」、「BB好正啊!實在太好聽好毒好洗腦啊! ... 謝賢(四哥)去年7月憑《殺出個黃昏》勇奪金像影帝。 謝賢開心高舉獎座。 於 www.singtao.ca -

#37.十八姑娘 - 维基百科

《十八姑娘》是一系列歌曲的概稱,該歌曲的最初已知版本為鄧雨賢與周添旺所創作的《黃昏愁》,其較 ... 1936年(昭和十一年)3月,周添旺寫成臺灣話歌詞《黃昏愁》,並委託鄧雨賢作曲; ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.黃昏色的詠使 (8): 莉莉絲向百億顆星星祈禱 - Google 圖書結果

腦中浮現出歌詞「接下來—就在這張桌子上堆起像山一樣高的錢吧!」 歌唱皇后展現她清澈的. 涅在理解接住她的對象是誰的瞬間「香線燈大眼睛。「笨、笨蛋—你想做什麼—」他 ... 於 books.google.com.tw -

#39.文夏星星知我心- 2023 - steal.sbs

据台媒报,文夏是在4月6日晚上赵传星星知我心滚动歌词星星知我心作词: ... 一生唱过不少台语歌,如《妈妈请妳也保重》、《黄昏的故乡》、《星星知我 ... 於 steal.sbs -

#40.王中平失落的黃昏歌词 - Jet Lyrics

LYRICS TO SONG "失落的黃昏" PERFORMED BY 王中平. ... 日落的黃昏天邊全烏雲冷風一陣一陣引起阮心頭酸一段難忘的感情怎樣啊煞來斷心內的傷痕有誰人來問雨是這呢近你 ... 於 lyrics.jetmute.com -

#41.文夏星星知我心- 2023

据台媒报,文夏是在4月6日晚上赵传星星知我心滚动歌词星星知我心作词: ... 一生唱过不少台语歌,如《妈妈请妳也保重》、《黄昏的故乡》、《星星知我 ... 於 kutuphaneci.com -

#42.Steve Chou (周傳雄) – 黃昏(Huang Hun) Lyrics - Genius

黃昏 (Huang Hun) Lyrics: Guò wán zhěng gè xià tiān / Yōu shāng bìng méi yǒu hǎo yī xiē / Kāi chē xíng shǐ zài gōng lù wú jì wú biān / Yǒu lí kāi zì jǐ de gǎn ... 於 genius.com -

#43.文夏星星知我心- 2023 - Jctwood

据台媒报,文夏是在4月6日晚上赵传星星知我心滚动歌词星星知我心作词: ... 一生唱过不少台语歌,如《妈妈请妳也保重》、《黄昏的故乡》、《星星知我 ... 於 jctwood.uk