面對死亡的態度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱若龍寫的 漫畫.巴萊:台灣第一部霧社事件歷史漫畫(賽德克.巴萊2) 和李秀娥的 圖解台灣喪禮小百科(新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站死亡有甚麼意義? 死亡的意義如何連繫到生命上?也說明:這種建設性力量,是由死亡的哲學去學習生存的哲學,從面對死亡的態度去學習生存的精神。首先是認識死亡,破除一向對死亡的迷思,肯定死亡是生命的一部分,甚至生存是向 ...

這兩本書分別來自遠流 和晨星所出版 。

國立臺灣藝術大學 電影學系 吳秀菁所指導 徐靖倫的 紀錄片《誰先說再見》創作理念與製作說明 (2021),提出面對死亡的態度關鍵因素是什麼,來自於罕見疾病、談死、親人分離、天家、向死而生。

而第二篇論文國防大學 心理碩士班 余景文所指導 林柏輝的 死亡突顯性對內隱軍事服從態度之影響 (2020),提出因為有 恐懼管理理論、死亡突顯姓、內隱聯結測驗(IAT)、軍事服從態度、文化世界觀的重點而找出了 面對死亡的態度的解答。

最後網站每個人最終都要面對死亡,到時候你是會坦然面對 - 劇多則補充:是一樣生,百樣死,真正到了自己要死之時,你是無能為力啦,還有什麼驚慌失措呀??? 14 # 運城藝苑. 面對生死,每個人態度都不僅相同, ...

漫畫.巴萊:台灣第一部霧社事件歷史漫畫(賽德克.巴萊2)

為了解決面對死亡的態度 的問題,作者邱若龍 這樣論述:

台灣第一部霧社事件歷史漫畫。 1930年,霧社地區的賽德克族人聯合起來,為「尊嚴」而戰。1930年的十月,日治時期的霧社地區,莫那‧魯道開始聯合賽德克族各部落一同抗日,最後聯合了六個部落,四百多位壯丁,在十月二十七日的聯合運動會上發動最大規模的起事。參與起義的族人開始兵分多路消滅各地日警駐在所,以及霧社地區的日本人,是有計畫性的大規模抗日行動。 對於這次事件,世人通常只知是「野蠻人的暴動和日本政府的殘酷鎮壓」,鮮少有人從賽德克族根深蒂固的信仰,或身為一個「人」的價值去思考事件的發生原因。或許,本書正是幫你了解這段歷史最好的開始。 本書特色 ★台灣第一部霧社事件漫畫

坊間關於霧社事件的書籍種類繁多,唯一以漫畫形式呈現事件始末的只有這本!儘管以漫畫做為傳達的形式,邱若龍卻不以趣味滑稽的風格譁眾取寵,而是以耗時五年的田野調查記錄為本,用治史般的考究精神,忠實勾勒出八十年前的歷史故事,並傳神描述賽德克人的民族特性,詳細考究各部族間的服裝、紋面圖案,各部落社名、各社互動關係、部落頭目等重要歷史史料。 ★以漫畫詮釋霧社事件第一人──邱若龍 二十年前,為了繪製這本霧社事件的漫畫,作者邱若龍一頭栽進賽德克族的文化中。他慢慢梳理出屬於賽德克人的「霧社事件觀」,之後更有感於原住民根本的文化總是快速消逝,開始拍攝紀錄片《Gaya》,期望以影像來留

存住賽德克族的特色、故事、記憶與民族性。多年來,邱若龍總不自覺肩負起平地與原住民族間文化傳遞與溝通的工作。 ★首度以賽德克族的角度詮釋80年前的悲壯戰役 以賽德克族的角度出發,完整詮釋整個族群為維護祖先流傳下來的Gaya(祖訓)所拚死一戰的勇氣!故事雖然是講日治時代與日軍對抗的故事,但是其實真正要體現的是賽德克族對祖先留下來的社會規範、價值觀,以及基本的信仰,其中對於人性可貴的詮釋,更是共通且應該被正確傳達的部份。 ★漫畫家專訪與彩圖大公開 書末附上精采漫畫家訪談內容,完整了解這個風格獨具的藝術創作者。此外,作者為電影《賽德克‧巴萊》繪製多幅場景與服裝參考圖

,也特別收錄書中。 作者簡介 邱若龍 1965年生,復興美工科畢業,以研究歷史的精神,費時多年才繪製出台灣第一本原住民歷史漫畫。繪成之後仍研究不輟,因此作品經過再三修改與調整。儘管是以漫畫方式呈現1930年代的霧社事件,但其中所有對話、服飾與景物,在下筆前皆經過仔細的考究。因長年進出原住民部落,對霧社事件始末與賽德克族的生活形態的認識日益加深,並且也對台灣其他原住民的文化多有涉獵。 除了漫畫之外,邱若龍於1998年拍攝《Gaya──1930年的霧社事件與賽德克族》,入圍金馬獎「最佳紀錄片」。他也曾將台灣原住民神話傳說改編為動畫片,並擔任《風中緋櫻》電視劇美術指

導,以及《賽德克‧巴萊》電影美術顧問。 序 成為驕傲的「賽德克‧巴萊」 險峻的山林中,一群日軍突然遭受到身穿紅白色傳統賽德克服裝的勇士不顧生死的衝殺!硝煙四起,爆炸聲、槍聲、慘叫聲響徹山谷中,這正是一九三○年所發生的霧社事件,而我竟身處其中。 難道是時光倒流嗎?咦?指揮作戰的人竟然不是莫那‧魯道,而是一個帶著多焦鏡片的削瘦青年。「卡!」哎呀!原來是小魏正在拍攝的鉅資電影《賽德克‧巴萊》的場景。實在太逼真了,使我一時晃神,差點跳入參加戰鬥呢! 十多年了,當初小魏看了我的漫畫,又得知我正在拍攝賽德克族紀錄片《Gaya》時,主動要求來當義工。當時他就發下

豪語,將來一定要把「霧社事件」搬上大銀幕。今天,他的電影《賽德克‧巴萊》即將上映,這中間的過程可以說是從不可能到夢想實現,靠的是小魏不屈不撓的拚鬥精神。這大概是他所崇敬的莫那‧魯道所給他的加持吧!而莫那‧魯道與賽德克族人的事蹟,小魏可說是用盡「辦法」以這部電影來向他們致敬!而我也有幸參與了電影的美術顧問工作,感受到導演與整個劇組的努力。 這一次,這本「歷史」漫畫全新出版,希望能夠為《賽德克‧巴萊》熱身。因為看了這本漫畫的讀者,一定非看電影不可!而看了電影的觀眾,也應該看看來這本漫畫! 最後,祝全台灣的人,有一天都能像「真正的人」──賽德克‧巴萊,一樣驕傲地活在世界上。

推薦一 曾經的英勇史詩 《賽德克‧巴萊》導演 魏德聖 歷史,總有許多令人無法理解的『為什麼?』 人物,總是黑白靜止得讓歷史活不起來。 我喜歡沉浸在歷史故事的氛圍裡,多半是因為十幾年前接觸到邱若龍的這本漫畫,頭腦裡的許多黑白圖像全活起來了。他不僅清楚交代了整個霧社事件的來龍去脈,還啟發了我們對歷史圖像的想像氛圍。 和小龍初識在他十幾年前的霧社事件紀錄片拍攝上。印象最深的一次:當要受訪的老人和孫子剛從教會回家,老人要我們先等他煮個泡麵給孫子吃,孫子一直纏著我們問:「為什麼你們要拍我阿公?」 「因為你阿公是英雄呀!

」小龍這麼回答,那小孫子走去老人身邊傳達小龍的話,老人似乎有點重聽地又問了一次。小孩以夾雜漢語的族語又回答了一次。 老人笑開了懷。 老人笑開了懷……有多久了,我們忘記了自己曾經的歷史和驕傲。這本漫畫,扮演著一個提話的角色。『別忘了曾經的英勇!』 終於等到二○一一年了。今年確實是個不一樣的年分,不全然他叫做民國一百年,而是因為今年不僅有小龍的漫畫全新出版,還有我們曾一起經歷風霜的《賽德克‧巴萊》電影製作,將聯合台灣原住民族的精神,一起告知全世界這ㄧ個……曾經的英勇史詩。 推薦二 獵鷹般的眼神 編劇‧導演‧演員‧賽德克族人 馬志翔(Umin

Boya) 會認識邱大哥,是在幾年前以「賽德克族-霧社事件」為主題的公視連續劇的合作上。記得那時候身為賽德克族「後裔」的我,卻在使用著漢名「馬志翔」。 大大的黑框眼鏡、長長的山羊鬍子是我對邱大哥的第一印象。當他談起霧社事件時,那充滿自信般的「獵鷹」眼神到現在我還記憶猶新。一開始我只是出於好奇,一個操著台灣國語的「平地」漢人,怎麼可能對「山上」原住民歷史會有這麼深刻的了解。但當我細讀每篇漫畫的章節時,心中卻是感慨、羞愧不已。一方面我痛心先祖們在那個時代不可阻擋的遭遇,而族人面對死亡的態度也讓受現代教育的我感到震撼;另一方面,邱大哥帶領我回到1930年的霧社,在他畫筆下的生

動人物、從賽德克族角度所觀看的歷史事件,尤其是賽德克族人對於生命的態度與Gaya(祖訓與規範),像活生生地出現在我眼前。書中先祖們在公學校揮下那第一刀,猶如穿越時空般在八十年後給了我一記當頭棒喝,讓「後裔」的我深深慚愧自己的後覺與對自我文化的無知。 多年後,因為拍攝電影《賽德克.巴萊》,再一次見到了邱大哥。我正在用自己的方式努力回歸自我(至少我是這麼期盼著),在重新認識自己之後,身分證上的姓名欄已經驕傲地換上祖先給的賽德克族名「Umin Boya」。而許久不見的邱大哥多了份族人般的親切感。他臉上的鬍子變長了,原本的黑框眼鏡也因為框架斷過而多了膠帶纏繞,但唯一不變的是眼鏡後「獵鷹」般

的眼神,在他談起霧社事件時仍然光亮不減。電影拍攝完成之後,聽到自己有幸能幫漫畫寫序時,像聽到槍聲就興奮的獵狗一樣,心裡萬分期待。但了解寫序其實是件學問事,不免擔心自己不像獵狗,而像逃跑的山豬,無法為此事盡些心力。截稿的前一晚,趁著那槍聲還沒響,又把漫畫從頭再拜讀了一遍,當看到族人們成功地踏上了Hakau-utux (彩虹橋),終於到達彼岸與祖靈相聚時,不覺地,我不只是隻興奮的獵狗,我似乎也「獵鷹」了起來…… 推薦三 成為歷史風景的一部分 原住民委員會主任委員 孫大川(paelabang danapan) 去年(2010年)是霧社事件紀念八十周年,有一些官方的儀式、也有一

場國際研討會;魏德聖籌拍的《賽德克‧巴萊》雖吸引了文化圈的關注,但也招致若干來自族人的爭議。事隔八十年,不同世代的人對這場歷史悲劇,顯然各有不同的解讀,故事還沒有說完…… 日本方面,事件發生後,官方當然有它的標準說詞,但看當時的總督石塚英藏為此事件引咎辭職,便可推知對帝國來說,這大概不算什麼太光彩的事。儘管如此,日本文化界對於這個事件卻始終抱持一定的興趣,不但有史實、史料的論辯,也有散文、小說的創作,日本學者河原功就清點出四十九種相關霧社事件的作品,包括佐藤春夫〈霧社〉、山部歌津子《蕃人來沙》、大鹿卓〈野蠻人〉、中村地平〈霧之蕃社〉、西川滿〈蕃歌〉、?口零子(造字:零字左請加衣字部

首)〈蕃地〉、守山雅美〈馬赫坡的洞窟〉等等。多年前已故旅日知名學者戴國煇,向我展示了他長期以來蒐集的有關霧社事件史料,並感慨地說,以他的時間和身份,恐怕無法消化、處理這些資料,他期盼後來者,尤其原住民能接續研究和詮釋的工作。 戰後,國府遷台,霧社事件很快地被定位成「抗日事件」,並在國府有效的文宣編排下,變成新國族論述的事證,原住民的主體性悄悄地被置換了。情況的轉變應該是九○年代以後的事了。這當中除了原住民運動之興起外,鄧相揚的報導文學、舞鶴的《餘生》,甚至一部又一部以霧社事件為背景的影像呈現,逐步讓我們有機會更深的從內部去理解霧社事件所隱藏的歷史能量。不過,在這漫長的八十年中,以「漫畫

」的書寫形式深刻地描繪霧社事件,以Gaya、莫那‧魯道的觀點訴說這個歷史故事的個中翹楚,則非邱若龍莫屬。相較於學者的研究專論、文學敘述,若龍的漫畫更具普及性,讓一般民眾以及年輕世代,甚至小朋友們有機會透過他生動的畫筆認識霧社的悲劇,了解原住民歷史。 更可貴的是,若龍的漫畫書寫,憑藉的除了他繪畫的才氣之外,史實的考據、服飾的講究、建築形式的掌握、風土民情的考察,甚至族群系譜的關連等大大小小的細節,用的全都是真功夫。當初,我認識邱若龍的時候,他就已經是個「霧社」迷了,為了霧社事件的漫畫,他進駐泰雅各部落,栽進賽德克族文化中,與族人為友,一起生活、工作,認真記錄、訪問,他的生命與「霧社」

緊密相連。二十年來,除了出版歷史漫畫書外,還拍攝紀錄片,探究賽德克族人的精神信仰,並協助電視劇《風中緋櫻》的美術指導;最近更擔綱魏德聖電影《賽德克‧巴萊》的美術顧問,舉凡與霧社事件相關的周邊事務,電視電影部落場景、族人服裝和道具等等資料的製作,所仰賴的藍圖,就是邱若龍用生命繪出的一幅又一幅「霧社」彩圖。這些生命彩圖不僅成就了霧社故事許多不同的敘述方式,也讓若龍與春陽部落的賽德克女子伊萬結為連理,走入自己繪製的風景中,心甘情願、順理成章地成為「霧社」永遠的一份子。 伴隨魏德聖導演拍攝的電影《賽德克‧巴萊》,今年若龍的漫畫《霧社事件》以《漫畫‧巴萊》的名稱同時出版,電影、漫畫相輔相成,

應該可以為建國一百年提供一個更具原住民視角的歷史反省。 推薦四 如臨其境的閱讀感動 南投縣長 李朝卿 台灣的創造力與生命力,來自於多元文化的激盪,而其中原住民充滿魅力的獨特風格,更是我們重要的資產。 南投縣境內包括賽德克族在內的原住居民,是我長期關注的課題,在積極推廣社區營造與文化傳播的過程中,特別能體會他們團結合作的精神與活躍的創造力,而每一個民族獨有的智慧與信念,都是值得我們再三探究的。 二○○八年四月,賽德克族正式成為我國第十四個原住民族,即使在現在,我都可以這樣說:「我們對賽德克族的了解才正要開始呢!」對此我要感謝邱若龍先生與魏德聖導演,

正因為他們投注了相當的時間與心力,才能讓大家有機會完整而深入認識賽德克族人的生活、文化、民俗、宗教、信仰、價值觀,進而從了解學會包容與尊重。 《漫畫‧巴萊》作者邱若龍先生投入了二十年以上的時間與精力,以歷史學家的專業精神與嚴謹態度,完成了這部堪稱是台灣第一部歷史調查「漫畫」,而書中賽德克民族的真實面貌與霧社事件的歷史重現,讀來真有如臨現場之感。漫畫是讀者最易進入的閱讀形式,從孩子到成人可以說完全沒有閱讀障礙;它也是台灣歷史與原住民課程很好的輔助教材。我以為,這也是邱若龍先生要用漫畫表現的深刻用心。 魏德聖導演傾全力拍攝的史詩大片《賽德克‧巴萊》,是二○一一年台灣的大事,

極可能成為全民運動,若是能以閱讀《漫畫‧巴萊》做為觀賞電影前的前導學習,是最適合不過了,輕鬆擁有了基礎認識,在觀賞魏導電影時,一定會有更深刻的體會。 推薦五 用生命描繪賽德克族 政治大學民族學系講師 伊萬‧納威 八○年代,作者邱若龍自高職美工科畢業後,告別多數追求升學的同學們,穿著夾腳脫「實踐自我」去了。 自一九八五年開始「新生命」的旅程,毫無牽絆地一頭鑽進賽德克族的文化與歷史。歷經五年完成了霧社事件漫畫。剛出版的時間正與原住民族運動當下追求「民族尊嚴」的紛圍自然交融在一起,其所描繪霧社事件主角莫那‧魯道的原住民形象標誌及其作為,也提供了一些助力。

霧社事件的漫畫出版至今已有二十年的光陰,作者並未因時空的轉變而對霧社事件感到索然無味,反而更擴展事件本身及其相關的事物。除了原住民族研究,長期涉獵台灣歷史、軍事、民俗等領域;與歷史事件相關的任何一個器物的蒐藏研究,都成為他每日接觸的事物。工作室愈來愈狹小,猶如小型博物館不言而喻。 莫那‧魯道可以說已深植其生命,成為作者生活哲學與生命價值的一部分。與他相處的這些年來,生活充滿對霧社事件出現的人、事、物深刻的領悟,具有「以昔照今」的本事,並能充分體悟現代原住民族面臨的困境。近年,他悠遊於不同形式的參與及創作,像是動畫、影視等美術顧問工作。他不僅僅是漫畫家或藝術家,也是台灣少數擁有藝術創

作天分與描繪歷史的史學家。 歷史在不同時空,產生不同的啟發。「歷久彌新」是我對本著作的詮釋,今為電影《賽德克‧巴萊》上映前夕,本書此次出版,名為《漫畫‧巴萊》,期待讀者先用輕鬆、平易近人的方式,略讀賽德克族霧社事件的過程。做為家人與族人,我們都深感與有榮焉!

面對死亡的態度進入發燒排行的影片

POWER錕開課囉》你快樂但不安,就是墮落!

生命最大的劫就是死亡

面對死亡的態度決定了我們對生命的態度

面對貧窮的態度決定我們對財富的態度

面對衰老的態度決定我們對健康的態度

有人愛情事業兩得意

但是總覺得有一點不安的感覺

我們不應該隨便罵人墮落

因為我們可能自己身陷其中

#李錫錕 #POWER錕 #墮落

紀錄片《誰先說再見》創作理念與製作說明

為了解決面對死亡的態度 的問題,作者徐靖倫 這樣論述:

從小對生命就有一種疑惑,若出生必然死亡,為何需要辛苦活著,活著的意義又是為何?直到父親歷經一場大手術,真切的感受到死亡似乎就在眼前,如此真實卻又陌生,再次觸動了心底那個疑惑,或許答案得從死亡去探詢,因此開啟了《誰先說再見》這部片的創作契機,這是一部關於一個罕見疾病的家庭,如何練習向死而生的故事。本片在後製期,經過抽絲剝繭與自我反思後,以這個家庭中的弟弟以諾的角度出發,去呈現他們對死亡的態度,和生命經歷臨界點之後的轉變,我記錄著這個家庭如何活著,也像是紀錄著自己找尋答案的過程。此篇論文總共分為五個章節:第一章– 緒論提及我自身的創作背景、源起和動機。第二章– 文獻探討則分為六個部分,首先是

對罕見疾病尼曼匹克症的基本認識,罕病家庭的困境與面對死亡的態度,論述基督教信仰的死亡觀,並且談及拍攝這部片所遇到的紀錄片倫理問題,整個文獻探討的結論與參考影片。第三章– 這個章節著重在創作過程中,我的創作觀點,以及如何構思影片的思維,和紀錄片的美學表現。第四章– 整個影片的製作規劃,及說明拍攝內容與訪談的設計,後製時期我如何思考剪接與影片結構。第五章– 影片完成後的公開放映與映後座談節錄,從回饋意見中檢討如何讓影片更好,並探索其他更多可能性。以及經歷整個創作過程後,對自我的期許與收穫。

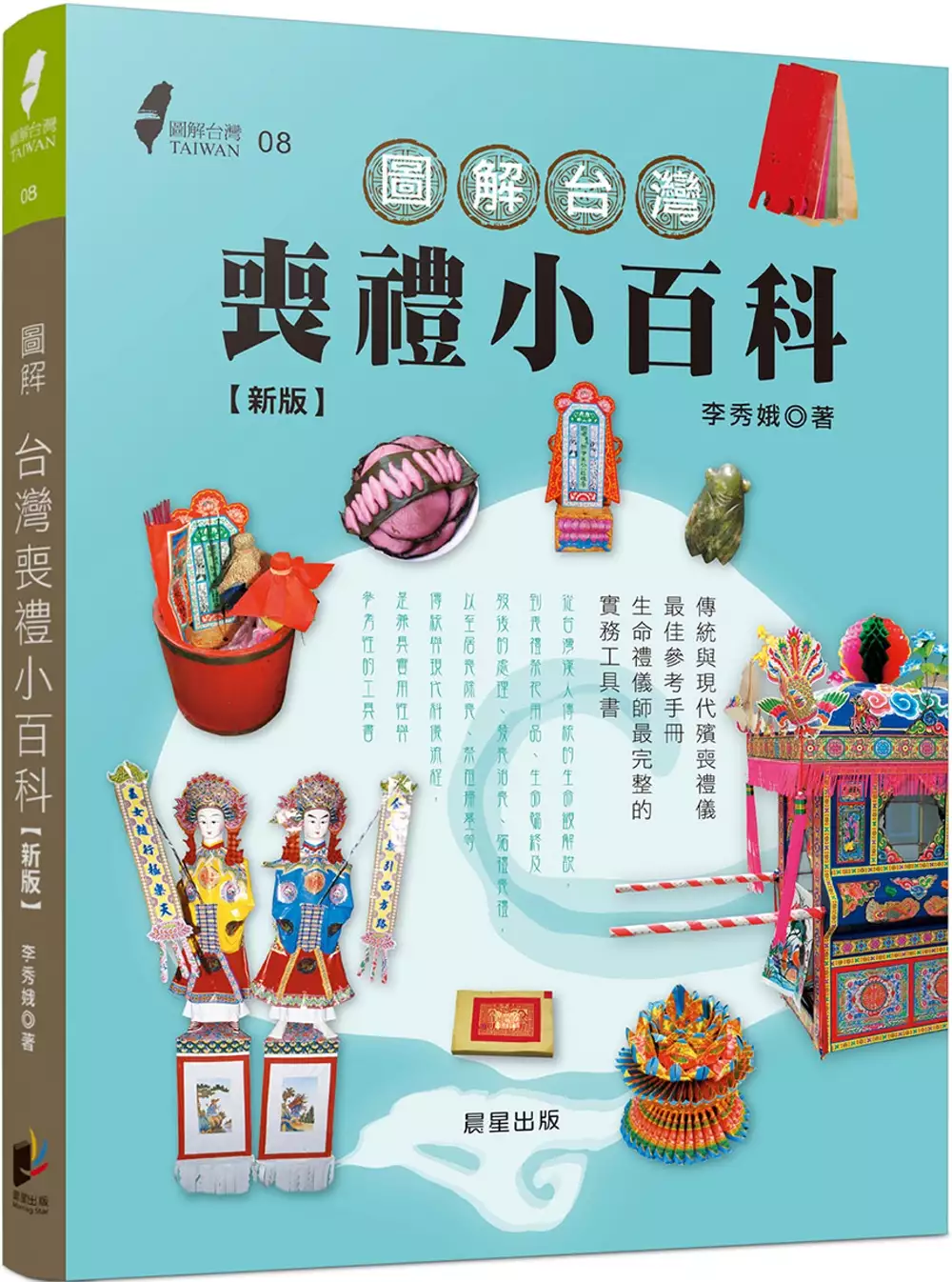

圖解台灣喪禮小百科(新版)

為了解決面對死亡的態度 的問題,作者李秀娥 這樣論述:

傳統與現代殯喪禮儀最佳參考手冊 生命禮儀師最完整的實務工具書 從台灣漢人傳統的生命觀解說,到喪禮祭祀用品、生命臨終及歿後的處理、發喪治喪、殯禮喪禮,以至居喪除喪、祭祖掃墓等傳統與現代科儀流程,是兼具實用性與參考性的工具書 喪禮是生命終點時所採取一種因應之道的禮儀與傳統習俗,凡是血肉凡軀,皆有面臨生命終點的一刻。面對生命的終極關懷,本書提供「送行者」禮儀師兼具實用性與參考性的喪禮工具書,從傳統喪禮的祭祀用品;喪禮相關項目:臨終及歿後的處理、發喪、治喪、殯禮、葬禮、居喪、除喪、撿金、祭祖、墓園;現代的喪禮,包括佛化喪禮、改良式喪禮、其他新式喪禮等,以至喪禮後對亡者的歲時祭祀

。完整提供台灣殯葬禮儀業者及從業人員有關生命禮儀實務參考與操作知識。 本書特色 1.提供台灣殯葬禮儀業者(企業)以及從業人員參考與操作知識。 2.提供生命禮儀師儀式與用品參考與操作知識。 3.提供喜愛台灣民俗文化的工作者及讀者有關生命禮儀中殯葬文化、儀式與用品相關知識。

死亡突顯性對內隱軍事服從態度之影響

為了解決面對死亡的態度 的問題,作者林柏輝 這樣論述:

本研究從恐懼管理理論(Terror Management Theory ,TMT)出發,操弄實驗參與者的死亡突顯性(mortality salience, MS),再以內隱聯結測驗(implicit association test, IAT)測量國軍人員的軍事服從態度,以驗證文化世界觀防衛的構念。研究架構參考TMT的實驗典範,共招收70名中華民國現役軍人及軍校生,隨機分派各35名受試者至兩組別進行實驗操弄,給予實驗組閱讀癌症病患文章,控制組則閱讀牙痛病患文章。將無效樣本刪除後,剩餘51筆(實驗組24筆、控制組27筆)有效樣本進行分析,發現閱讀文章成功地激發了實驗組在意識當中的死亡威脅。經分

心作業後,採用方格詞彙圈選作業進行死亡突顯性的操弄檢核,發現實驗組與控制組在死亡圈選詞彙數量的差異僅達統計上的邊緣顯著,但在總詞彙圈選量上卻有達到顯著差異。最後,將軍事服從態度IAT分數進行比較,發現實驗組與控制組之效果值無顯著差異。文末針對研究結果進行討論,並提供建議。

面對死亡的態度的網路口碑排行榜

-

#1.【安寧愛不止息】國人最新生命態度與安寧認知調查出爐

安寧照顧基金會成立這30年來,台灣社會面對生命的態度以及對於安寧療護的認知,出現徹底翻轉。安寧照顧基金會長期追蹤調查發現,越來越多民眾願意開啟關於死亡的話題, ... 於 www.hospice.org.tw -

#2.學習「體會」自己面對死亡的情緒,是療癒過程的根本 - 愛長照

在我們的生命中,總有某個時刻會讓我們經歷最難以承受的失去之一,沒有人有例外,那就是--我們所愛之人的離世。 於 www.ilong-termcare.com -

#3.死亡有甚麼意義? 死亡的意義如何連繫到生命上?

這種建設性力量,是由死亡的哲學去學習生存的哲學,從面對死亡的態度去學習生存的精神。首先是認識死亡,破除一向對死亡的迷思,肯定死亡是生命的一部分,甚至生存是向 ... 於 www.ln.edu.hk -

#4.每個人最終都要面對死亡,到時候你是會坦然面對 - 劇多

是一樣生,百樣死,真正到了自己要死之時,你是無能為力啦,還有什麼驚慌失措呀??? 14 # 運城藝苑. 面對生死,每個人態度都不僅相同, ... 於 www.juduo.cc -

#5.佛教生死觀

對於生命,我們一般人皆投以無限的期待,但另一端的死亡,多數人卻避而不談,或不 ... 這是不明生命大體的人生態度。 ... 佛教面對死亡,是要超越它,並不是“征服“它。 於 www.tccf.org.tw -

#6.由《美善生命計劃》開始:社會大眾對死亡態度及預備程度正面化

「去者善終,留者善別,能者善生」,藉著在社區上推動生死教育和有關的專業培訓,我們期望社會人士更有能力面對死亡。死亡變得不再令人害怕,反而成為生命完滿的句號, ... 於 www.ke.hku.hk -

#7.1死亡面對篇

一個經常會意識到「死亡」這件事的人,因為知道生命. 有限,自然會「珍惜生命」、「把握當下」,正如有過瀕死. 體驗及接受過前世回溯療法的人,面對死亡的態度會比一般. 於 www.pressstore.com.tw -

#8.生死心理學1 自我評量1-4章著作楊勳

否認的過程,提供了時間,好讓病人和家屬有面對死亡的緩衝時間,也是一種 ... (1)在理論方面:大多數的研究對死亡態度的定義太牽強,而且過度誇張 ... 於 aqualinglong.pixnet.net -

#9.Death Education - 死亡教育 - 雙語詞彙

除去語言中的禁忌觀念,使學生接納死亡為個人生命的一部分,減低其面對死亡時的焦慮和恐懼,而能 ... 協助學生了解影響死亡態度的因素及不同文化、宗教對死亡的解釋。 於 terms.naer.edu.tw -

#10.動物沒有「死亡」的概念?(中) - 環境資訊中心

動物對於死亡有兩種態度,一種是因現實狀況而警覺死亡的存在;另一種是藉 ... 想想看,如果死亡對我們而言不再是困擾與威脅,在面對死亡的時候,就不 ... 於 e-info.org.tw -

#11.「死亡沒有你想像的可怕」面對人生終站,怎麼跟死亡坦誠對話?

現年85歲的BBC知名主持人貝克維爾(Joan Bakewell)參與製作和主持了6集有關死亡的系列節目,探討英國人對死亡的態度,試圖揭開死亡的神秘面紗。 那麼, ... 於 www.storm.mg -

#12.面對死亡,你的態度如何? - 水深之處

我們都害怕面對死亡,世界上沒有一個人能夠勝過死亡,這也是千古以來一個禁忌的話題,在死亡面前,人類顯得那麼脆弱渺小。因著死亡的未知,我們只能束手無策的被動等待 ... 於 www.luke54.org -

#13.哲學研究所- 應用倫理研究中心- 應倫通訊 - 國立中央大學

身為一個神職人員,如何站在基督教與天主教的立場關懷臨終患者,幫助使其透過宗教信仰的力量,得著內心的安寧,勇敢且安詳地面對死亡,能坦然平安有尊嚴的走完人生最後 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#14.如何面對死亡及死得更好

從這個角度來看,某些痛苦可以變成生命中很好的課程。 那麼這種態度是不是只是一種欺騙自己的方式?就我個人而言,我已經失去了自己的國家,更糟 ... 於 voicefriend.blisswisdom.org -

#15.追求好死,我該做的3件大事 - 康健雜誌

你對死亡的態度是害怕恐懼還是坦然面對? ... 甚至簽好預立醫囑DNR,讓家人知道你對生命的價值與醫療態度,解決日後被迫替你做醫療抉擇的壓力。 於 www.commonhealth.com.tw -

#16.探索《論語》對死亡的態度

亦是一值得探究之問題,得全盤由孔子的思想疏解而下,方能釐清的。 乙、面對生命危險. 一個人面對死亡危機時的態度,即可知其死亡觀,《論語》記錄孔子兩 ... 於 www2.lssh.tp.edu.tw -

#17.對死亡的觀點

法國文化歷史學家─菲力浦‧耶里斯提出五個對死亡看法的基本模式:溫順的死亡、死亡本身、瀕臨死亡、他人的死亡、否認死亡。他更進一步地把這五種看法分成兩個部分:對死亡 ... 於 w3.csmu.edu.tw -

#18.我仍要往前走!青少年領域社會工作者面對個案死亡的心路歷程

故本研究欲了解青少年社工在遇到個案死亡時的態度和其因應方式,其中包含青少年社工面對個案死亡的歷程。 本研究採用質性研究,透過半結構的深度訪談,共訪談4位曾任/ ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#19.我想知道是以一種什麼樣的心態面對死亡? - GetIt01

小孩子多半自帶陽光光環,對死的態度更接近一種樂觀的態度,他們更在意的是當下,死對他們來說,更像一扇窗口。 中 ... 於 www.getit01.com -

#20.用心的活安心的走坦然面對死亡

面對死亡 議題態度矛盾. 臺北護理學院生死教育與輔導研究所助理教授吳庶深表示,生死觀點其實是一種生命教育,透過思考後事與醫療處置,提醒自身要用心的活,並不只是 ... 於 www.youth.com.tw -

#21.200万人直面死亡,有多少人是攥着拳头走向生命终点?

如果死亡近在眼前,并且已是既定的事实,我们该如何面对? 是不遗余力的抢救、靠着化疗仪、呼吸机甚至更复杂 ... 这是中国人面对绝症亲人的态度,也是面对死亡的态度。 於 baike.baidu.com -

#22.爺爺面對死亡的態度令我敬佩 - 今天頭條

爺爺面對死亡的態度令我敬佩. 但是到他死之前的那兩三年,我感覺他特別的釋懷,一點都不害怕死亡。或者說並不是害怕死亡,他是捨不得死,他其實不怕死 ... 於 twgreatdaily.com -

#23.面對死亡,青年人比中老年人更透徹? - *CUP

圖片來源:路透社. 年紀愈大,是否就愈能看透生死?近日有研究發現,武肺疫情令不少人改變對死亡的看法,而對比起中老年人,青年人對死亡的態度似乎更 ... 於 www.cup.com.hk -

#24.死亡意義之探討 - My數位學習

因此,人類面對死亡的態度也理應會對其生命的態度產生影響,並影響個人的生活。又如莊子於「內篇」所言:『夫大塊載我以形,勞我以生,佚我以老,息我以死。 於 my.stust.edu.tw -

#25.從死亡的失落感看見愛的存在害怕的是死亡

在現代的華人社會文化. 裡,死亡仍是難以談論的禁忌,促使人們總是用隱晦的字眼或是迴避的態度,來. 替代對死亡的認識。死亡在無形中被形塑成生命的黑暗面,讓我們難以靠近 ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#26.死亡咖啡館-溫馨談生死|Accupass 活動通

生、老、病、死是大自然的規律,將帶領大家面對死亡各階段議題引導,討論面對死亡的態度與心理,並與身邊的人有效且溫馨面對生死。 於 www.accupass.com -

#27.兒童的生命學

根據心理學家的研究統計顯示,孩子對死亡的概念,大部份來自父母及其家人,譬如 ... 可以和孩子一塊討論他們中所蟄伏的疑惑,這樣將更容易使他們以正確的態度面對死亡 於 team.twles.ntpc.edu.tw -

#28.幸福死: 面對死亡的31個練習, 用你想要的方式告別| 誠品線上

你永遠不知道明天會不會是最後一天, 50歲後,請開始思考人生的謝幕方式。 你對死亡的態度,是留給子孫最後也最好的生命教育。 作者介紹. 作者介紹□作者 ... 於 www.eslite.com -

#29.談談「死」這檔事 社會學觀點看死亡的現代性

這一波新的死亡論述,牽涉的面向十分廣泛,不只在醫療面向上,同時也更新了我們面對死亡、自我、虛弱性等的感知與態度。以下我將簡單指出幾點觀察及其爭論 ... 於 twstreetcorner.org -

#30.基督徒如何面對死亡 - 信望愛聖經

作者顧美芬 2006.10.15. 你害怕做身體檢查嗎﹖你討厭去醫院嗎﹖我們不時聽到某人罹患癌症,我們自己或親友可能正面對死亡,其實不是「可能」而已,真的,我們每個人都 ... 於 bible.fhl.net -

#31.換日線Crossing - 【面對死亡的態度】 #墨西哥亡靈節...

【面對死亡的態度】 #墨西哥亡靈節迪士尼最新的動畫電影《可可夜總會》以墨西哥亡靈節作為背景,劇情感動非常多人。 而真實的「亡靈節」又是什麼樣子呢? 於 www.facebook.com -

#32.《凝視死亡》帶給我的啟示

經驗,暢談「如何面對死亡」,自然極具說服力。 ... 意識地帶著「貪生怕死」的態度或想法。 ... 豁達的胸襟與態度,才是我們能夠真正逍遙於天地之間,在精神上獲. 於 www.vghtc.gov.tw -

#33.面对死亡的态度,是需要习得的- 最好的告别 - 豆瓣

面对死亡的态度 ,是需要习得的 ... 这是参加新世相图书馆计划收到的第一本书。一开始拿到《最后的告别》,我的心情是拒绝的。因为话题过于沉重,因为觉得 ... 於 m.douban.com -

#34.「你如何談論死亡?」 高齡同理心設計研究報告

引導年長者建立對死亡議題的模型,顛覆以往年長者排斥、避而不談的態度,打造開放積極的想像空間。" 以往面對死亡歷程是突然且短暫的,也因為這樣的未知及不安,. 於 5percent-design-action.com -

#35.老人的死亡態度之初探-1

看待死亡的態度影響了人對生命意義的看法。能勇敢地面對人總有一天會死的事. 實,才能把握時間,珍惜生命,重視生命的價值。 近年來,我國老年人口有增加的趨勢。 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#36.博客來-面對死亡的人(上冊)

書名:面對死亡的人(上冊),語言:簡體中文,ISBN:9787100167918,頁數:414,出版社:商務印書館,作者:(法)菲利普·阿里耶斯,出版日期:2019/03/01, ... 於 www.books.com.tw -

#37.在生命終將結束的情況下,我們該如何生活? 專家教你以書寫 ...

她們當中有許多人都表示:她們在面對死亡時,生命出現了正向的轉變。 ... 如果我們能把自己對死亡的恐懼寫下來,就能以一種超然、冷靜的態度探索這些 ... 於 health.udn.com -

#38.當面對死亡,「無添加死」更高貴? | 余尚儒 - 健康遠見

吃要安全無毒、洗要手工無香料、睡要安神舒適。現代人追求養生,崇尚自然,避免過度的加工和添加物。 但是,面對「死亡」的態度呢? googletag.c. 於 health.gvm.com.tw -

#39.如何與孩子談死亡?從《與惡》一起面對被忽略的哀傷

並不是每個孩子在面對危機或是失落的時候,都有滿滿的情緒, ... 大人的態度,會影響孩子對於死亡的看法及處理模式,當大人對於悲傷、難過,是試圖 ... 於 inbound.tw -

#40.面對死亡,你的態度是? - 愛閱讀

我曾經聽人這麼說過:「河流從誕生的那一刻起,就已經開始在邁向死亡。」 可是,不只是河流,人生也是如此的吧有生就有死,這是大自然也是生命的循環 ... 於 shymau.pixnet.net -

#41.生命教育第14堂課:面對死亡,我的態度 - YouTube

這堂課讓學生從自己的角度去感受 死亡 的意義最後以心願清單作為積極的人生方向死,既是必然那就別白白走這 ... 生命教育第14堂課: 面對死亡 ,我的 態度. 於 www.youtube.com -

#42.死亡咖啡館談生死話題81國逾1.4萬場討論扭轉恐懼

但澳洲卻有一家死亡咖啡館,鼓勵民眾暢談生老病死等禁忌話題,希望透過這種對談,以正向態度學習,坦然面對死亡議題。 於 news.pts.org.tw -

#43.基督徒看死是「與主同在」 - 世界華福中心

因此,人要在生命中持認真的態度,在今世為永恆作準備,以便歡然見主。 死亡提醒基督徒應該以客旅的心態面對人生。這種心態能幫助我們不要過分計較今生的得失。懷 ... 於 www.cccowe.org -

#44.為死亡做準備@ 許禮安的安寧療護與家醫專欄 - 隨意窩

不同的生死觀會影響病人及家屬面對死亡的態度,也因此我們需要去探究其生死觀,才可協助其達成「善終」。民間泛神信仰(民俗宗教)相信:有陰間、有鬼神、靈魂不滅, ... 於 blog.xuite.net -

#45.從生死問題思考如何活出生命的意義 作者:王學安

由此筆者想到太老師韋政通教授(1927-2018)晚年面對死亡的態度,雲門文偃禪師說:「日日是好日。」韋政通教授在楊慧傑教授(韋教授太太)過世後,卻把「日日是死日」 ... 於 www.theintellectual.net -

#46.119. 面對死亡的態度 - 劉心陽醫師心靈園地

僅有少數人願意積極面對死亡的議題。他們會透過知識、宗教信仰或靈異經驗去探討死亡。但遺憾的是,多數人雖然拼命找尋死亡真相,卻找不到答案;有些人自稱 ... 於 www.drliuspiritual.com -

#47.兒童的發展階段:對死亡的概念和對哀傷的反應

每個孩童對死亡的了解和對哀傷的反應都不一樣。這種了解因兒童的發展 ... 其他人仍然可能對於死亡有著開玩笑或冷漠的態度,或者他們可能不與人交流隱藏自己的感受。 於 zh.vitas.com -

#48.死亡教育融入視覺藝術課程之行動研究

亡教育融入視覺藝術之課程,進而幫助學生在面對死亡相關議題時,可以產生積. 極正向的情緒態度. 綜合以上所述,死亡教育的實施對於國小階段的學生具有正向的影響力,不. 於 210.240.188.238 -

#49.接觸死亡經驗對大學生死亡態度及生命意義的影響- 月旦知識庫

林昱秀,陳錫琦,大學生,生命意義,死亡態度,接觸死亡經驗,college students,death ... 參與者對死亡的認知包括體悟死亡-察覺生命有限,面對生命的不可預期-看開世事不 ... 於 lawdata.com.tw -

#50.面對死亡相關作文20篇 - 三度漢語網

一個事實,兩種態度,我們應該坦然面對生死,珍惜眼前,心無所累,快樂的過每一天。 有一個因為重病將要死亡的人,臨終前她說,她感謝生命賜予她的一切,她也感謝生命 ... 於 www.3du.tw -

#51.話 生死觀

兩位都是虔誠的基督徒,但在面對“死亡”的心情與態度上南轅北轍,可見得不同的人在面對及接受死亡的態度上有不同的看法,而不同的生死觀對死亡就有不同的詮釋與因應方式 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#52.現代大學生生死觀之初探 以南台灣某科技大學為例

認同;普遍來說,大學生對於生命的看法,大多持有珍惜生命且正向的態度;大多數的大學生對於面對. 死亡時心靈層面的看法為,選擇在家中有人陪伴關懷從容自然地面臨 ... 於 ir.cnu.edu.tw -

#53.退休教師生命意義感與死亡態度之相關研究 - 南華大學

面對 離開舞台後所帶來的種種衝擊時,如果能有良好的心理建設與周全的準備,將能坦然的面對自己的一生。對於步入老年生涯的退休教師來說,當面對生死的無常時,如何建立一個 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#54.哲學教我們面對死亡的四種方式,你選擇哪一種? - 獨立評論

我們都知道死亡是生命的必然,但應該以什麼樣的態度面對這個必然的結局?特別是在疫情時代,許多人對生死有著不同於平日的體會,迫使我們必須直視這個 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#55.人生短短幾個秋,兒童如何理解「死亡」這個人生課題? - 泛科學

但小孩無可避免會面對死亡的衝擊,我們再怎麼逃避,還是有機會遇到小孩熟識的人離開 ... 對於他們所提出各種天馬行空的看法,以尊重、同理他們的態度,面對各式各樣不 ... 於 pansci.asia -

#56.面臨死亡的心理轉折- 施義賢明功堂

(4) 可坦白告訴他沒人能知道,他可以活多久,也不應該給病人一個確實的數字。 (5) 告知之前應先了解自己個人的態度,面對絕症與死亡的能力。 病人需要否認事實,是和 ... 於 www.drshih.com.tw -

#57.談論死亡,更知道如何活著-《哈囉掰掰我是鬼媽媽》4個尋找 ...

此外,其實孩子也是看著大人,學習如何處理或面對生離死別的,因此大人為孩子示範一個「勇敢而正向」面對生死態度也相當重要。 藉由「生命故事」媒材,為 ... 於 chickensoupfamily.com -

#58.『聽‧說』 擁有溝通與協調能力 - 臺北地政

當死亡已成必然,學習如何用正向的態度去面對,善用同理心、傾聽及 ... 但第一次面對病人將在眼前死亡,這對年輕時的我來說,沮喪感及挫敗感交加。 於 epaper.land.gov.taipei -

#59.【疫情生死觀(上)】疫情改變了人類對死亡的態度?知名歷史 ...

武漢肺炎疫情衝擊全球200個國家,截至這個星期(6/8)確診人數累計超過700萬人,已奪走40多萬人的生命。 於 www.mirrormedia.mg -

#60.你害怕面對死亡嗎?給「陪伴臨終者」的13點提醒與建議

面對死亡 ,的確很難,無論生理或心理都非常難熬,很容易讓人痛苦到無法自拔, ... 永續不只是生活態度,更是資產配置中不可或缺的策略之一! 於 www.thenewslens.com -

#61.面對死亡的生命態度跟準備!許禮安醫師談安寧療護!

好死善終可能嗎?安寧療護的目標?沒準備(簽預立意願書),將來就等著末期被插管!千萬別對末期病人說「加油」! 於 tw.news.yahoo.com -

#62.《凝視太陽:面對死亡恐懼》(已絕版) - 心靈工坊

本書所呈現的觀點,是我從病患身上觀察而得。由於觀察者不免會影響所觀察的內容,因此我在第六章對觀察者進行檢視,回憶我個人面對死亡的體會,以及我對待死亡的態度。我也 ... 於 www.psygarden.com.tw -

#63.死亡可以教我們什麼:圓滿生命的五個邀請 - MoMo購物

十五歲時,我再次面對死亡,慢性病在夜晚突然發作,我失去意識,被緊急送到 ... 一開始對此持保留態度,他知道這樣做會違背安寧療護工作的私密性。 於 m.momoshop.com.tw -

#64.【一路玩到掛】- 面對死亡的態度決定價值 - 五感與方寸之間

這是我推薦給老爸看得片子,老爸喜歡也讓我很高興。 它讓我們重新思考人生的選擇,時間對生命的磨損, 還有即將死亡對身邊親人的影響力,將死者的意願 ... 於 wolfeagle.pixnet.net -

#65.死亡焦慮(心理學) - 維基百科,自由的百科全書

面對 生存威脅的死亡焦慮(Predatory death anxiety)源於對受到傷害的恐懼心理。 ... 他在《死亡態度簡介》中定義了三種對死亡的接受類型:中性死亡接受、趨近性死亡 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.我們可以選擇的,是面對死亡的態度。 - 每日頭條

我常搖著輪椅在街頭閒逛,看人群如蟻,車流如潮,看一張張興奮與焦灼的面孔,或一群群「鳥兒」快樂或慌張地飛去飛來……總是不由地想,這急匆匆的腳步都 ... 於 kknews.cc -

#67.死亡真相:「死亡可能沒有你想象的那樣可怕」 - BBC News 中文

英國也鼓勵醫生在面對時日不多的病人時,與他們展開關於死亡的坦誠對話。 ... 《我們應該談論死亡》,探討英國人對死亡的態度,試圖揭開死亡的面紗。 於 www.bbc.com -

#68.死亡無需恐懼,令人恐懼的是面對死亡的態度

死亡無需恐懼,令人恐懼的是面對死亡的態度 ... 而當我這麼思考著死亡方式,也更清楚知道人生方向與意義感,畢竟人一生如何卻決定你生命的意義,就在 ... 於 www.chloewuu.com -

#69.護專學生死亡恐懼、死亡態度及照顧瀕死患者時個人需求與因應 ...

建議:重視護生面對「死亡與瀕死」的恐懼與壓力。加強死亡學、死亡諮商及壓力調適、自我肯定......等相關課程。以協助護生面對瀕死患者時能領會,處理自己對死亡的 ... 於 www.airitilibrary.com -

#70.我和一萬多人談過死亡》郭慧娟:其實「面對死亡」 - 幸福熟齡

也許這就是面對死亡——所有人真正的結局,最實在的態度吧。 面對死亡,就是對人性最大的試煉. 郭慧娟告訴我,最近發生在「死亡咖啡館」裡的幾個故事:. 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#71.孔子對死亡的態度

他最悲傷的一次可說是面對他的弟子顏回之逝世所流露的。 「顏淵死,子哭之慟,從者曰:『子慟矣 ... 於 www.wangngai.org.hk -

#72.爺爺怎麼不見了?~消除幼兒對死亡的困惑 - 信誼好好育兒

要怎麼讓孩子了解死亡的意思,又怎麼去面對呢? ... 著死亡研究書籍的陸續出版,以及大學裡死亡課程的開講,似顯示有越來越多人願意以更理性的態度,來正視死亡的問題。 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#73.以愛與意義面對死亡 - 諮商中心

【無盡的愛】 在電影《P.S.我愛妳》一片中,傳達出人在面對死亡的豁達以及對摯愛無盡的呵護。男主角杰瑞因為罹患腦癌而撒手人寰,但他不忍心結髮的妻子荷莉承受不住 ... 於 counsel.site.nthu.edu.tw -

#74.社區老人生活安適感、希望感、 與死亡態度及其相關之探討

因此,當老年期面對死. 亡的威脅,往往是影響老人心理安. 適最嚴重的失落問題(王玉玫,. 2002)。因此,若能接受死亡則對. 生活採較樂觀的看法,了解生命的. 意義,活在 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#75.對死亡的態度作文1000字 - 白雲飄飄網

應該說一篇“死亡作文”為我們敲響了生命教育的警鐘。 一直以來,孩子們所接受的生命教育較為薄弱,面對孩子對“生”與“死”的主動探究, ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#76.面對親人過世,如何回應孩子的擔心和恐懼? - 再見練習題

孩子在喪親的這段時間,會出現許多情緒跟想法,當大人願意用開放的態度面對孩子的害怕、擔心,和恐懼,就能夠接住孩子面對死亡的失落。 就讀國小五年級的阿誠,在爸爸 ... 於 griefandresilience.children.org.tw -

#77.死亡無需恐懼,令人恐懼的是面對死亡的態度 - 愛心理

所以,「死亡」這件事並不值得恐懼,令人恐懼的反而是我們面對死亡的態度,更多人害怕死亡,卻也沒有好好去生活,不論生與死,都一直處在焦慮之中。 於 www.iiispace.com -

#78.理想的告別9》閱讀死亡:實用的告別著作【生命教育】【文學 ...

《理想的告別》作者檢視世人的死亡觀念,觀察瀕死者的親人如何面對生活、 ... 自己的告別式、臨終關懷應具備的認知與態度、諮商技巧,到與往生者對話… 於 www.openbook.org.tw -

#79.死亡學的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

死亡 學是一門研究死亡的學問. 它調查死亡的外在環境與狀況,以及相關生還人士的心理狀況,以及廣大社會對死亡的態度. 基本上這門學問跨越許多領域,經常在醫療、護理、 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#80.我的生死觀- MY Cosmic

我們總有一天都會死,而且我們不知自己是何時或如何死。每個人面對死亡的態度都不同,. 有的人害怕、有的人逃避、有的人無視,但要是繼續延遲對死亡的正視,就像童年玩 ... 於 sites.google.com -

#81.第二章文獻探討

本章內容主要在探討生命意義感、死亡態度、自我傷害行為之定. 義和三者之間的關係,並介紹相關的量表。 ... 態度的價值(attitudinal value):藉由面對不可改變的命. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#82.陶淵明的生死觀—一個中國人面對死亡的態度 - 高等教育知識庫

李鳳儒,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術期刊,文獻專論,教育法規,教育案例等,科技部TSSCI學術核心期刊,EBSCO收錄期刊. 於 ericdata.com -

#83.英男子面對死亡態度不同讓愛妻病逝家中陪伴遺體六天

臺灣殯葬資訊網-英國一名男子面對死亡的態度與一般人大不同。他的妻子罹癌十年,他用自然的方式治療和照護,珍惜最後生命時光,臨終階段回家與親人相聚,過世後決定將 ... 於 www.funeralinformation.com.tw -

#84.如何面對最愛的人過世?苦苓:莊子沒有哭,卻欣然唱歌的人生 ...

並不是一種悲觀消極的人生態度,反而是開闊通達的生命認知。 當然我們不可以小看死亡,有些人輕率地就說出「我不怕死」這樣的話,其實是不曾面臨死亡真正 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#85.長者面對變老的階段與心理調適- 林娟芬- 教會人物誌

自我統整的人,會用智慧去明事理和超然地面對生命和死亡,少悔恨且能過著有 ... 其實,人生到了晚年階段,若能用一種積極樂觀的態度,去觀看這整個持續變動的生命 ... 於 www.pct.org.tw -

#86.每個人都要面對死亡 - 人人焦點

不過從她的話里,我們看到面對死亡的兩個態度:首先,接受死亡的事實,認爲這是再自然不過的事;同時,也承認害怕死亡,並不因此感到羞愧。 老太太更存有 ... 於 ppfocus.com -

#87.加護病房護理人員面對死亡恐懼之相關因素探討 - 通識教育中心

甚至護理人員本身對. 於死亡的恐懼或態度不僅影響面對瀕死病患的需求,也會影響個人照護病人的因應態度與專. 業行為(楊淑溫等,2008;Beckstrand & Kirchhoff, 2005)。文獻 ... 於 gec.hwai.edu.tw -

#88.面對死亡,生命的意義為何? - 影音專區- 心快活心理健康學習 ...

她說:「當我們一起去面對它,我們就有權決定最好結局的模樣。」在這當中,誠實變成他們最需要的態度。保羅病發早期,夫妻都同意要保持溝通順暢。 於 wellbeing.mohw.gov.tw -

#89.師院生面對死亡之態度及其相關因素之研究

主要研究發現如下: 一、師院生的死亡態度分布是以「中立的死亡接受」得分最高,「害怕死亡、瀕死」次之,最低則是「逃離導向的死亡接受」。 二、師院生因宗教信仰虔誠度、 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#90.生前告別式,面對死亡的新態度:站在它之前,看的不是「死」

死亡無需恐懼,令人恐懼的是面對死亡的態度– 吳姵瑩Chloe Wu … ... 然而在她身上我看見的,是她扎實的過好人生的每一刻,去奉獻自己,讓自己有限的生命活出最大值後,興奮又 ... 於 www.zcnbook.co -

#91.接受死亡教育提升生命品質 - 人間福報

死亡 教育,主要是幫助個人了解死亡,不僅藉著教學歷程來增進學生對死亡的認知與 ... 只是及於死亡問題,更藉由對死亡問題的省思,激發個人以更積極的態度與行動來面對 ... 於 www.merit-times.com -

#92.中國人觀生死 - 台灣光華雜誌

王溢嘉認為,十九世紀的禁忌是「性」,廿世紀的禁忌則是「死」,這在人們面對死亡的態度上可得印證。 據說民間圖案中的「五福臨門」,五隻飛翔的蝙蝠象徵福、祿、壽、 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#93.你忌諱談討死亡嗎?敞開心學習面對死亡的態度在離開前活出意義

既然改變唔到死亡依個結局,不如嘗試調整面對死亡的態度,學習如何在終將離去之前,好好把握生命,活得更精采。 人生無常,我們無法估計死亡幾時突然到來 ... 於 treasuredo.com -

#94.面對死亡生命的意義為何 - Oxbridge

研究結果發現如下:一、生死教育團體方案對學生「生命意義感」與「死亡態度」的立即影響,並不顯著。在生命意義感方面,「生命價值」層面有立即的影響效果 ... 於 oxbridge.si -

#95.中西文化生死觀比较- 隆成興貿易有限公司

試著從中西方對待生死的態度入手,分析中西方生死觀上的異同;具體表現在對生與死 ... 自誕生之日起,人類就不得不面對死亡的來臨,如何對待生與死,或許是人類自誕生 ... 於 www.urn.com.tw -

#96.那不可避免的事實| 一個關於面對死亡與認識死後生命的故事

他的平安既不是出於他個人對人生與生俱來就有的一派悠哉,也不是源自一種漫不經心的態度。這平安是來自羅伯初步診斷前幾個月所作的一個決定。因著那個決定,他在上帝那裡 ... 於 everystudent.com.tw -

#97.陶淵明的生死觀—一個中國人面對死亡的態度 - 臺灣教育評論學會

陶淵明的生死觀—一個中國人面對死亡的態度. 李鳳儒. 國立臺北教育大學生命教育碩士學位班研究生. 一、前言. 西方實存哲學大師海德格在其著. 名的著作《存在與時間》1 ... 於 www.ater.org.tw -

#98.「為什麼我們無法接受死亡?」2020 逝去生命給我們的啟示

無法想像死亡,是因為我們對死亡的態度是分裂的:一個是習俗、生活中說在嘴 ... 就像美國著名心理治療師Yalom 便不認同以宗教來面對死亡,如此死亡的 ... 於 womany.net