附近木材行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇珊‧希瑪爾寫的 尋找母樹:樹聯網的祕密 和凱特.葛倫薇爾的 我的祕密河流(經典新裝版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園力泰建材行- 木心板(木芯板)、夾板(三合板)、花板、浮雕板也說明:直購價: 999999 - 999999, 庫存: 99, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.桃園市, 價格更新時間:2020-05-15, 上架時間: 2012-04-03, 分類: 生活居家> 其他, ...

這兩本書分別來自大塊文化 和木馬文化所出版 。

國立臺灣海洋大學 海洋生物研究所 程一駿所指導 周品均的 北台灣沿海海龜吞食海洋人造廢棄物之探討 (2020),提出附近木材行關鍵因素是什麼,來自於海龜、海洋人造廢棄物、吞食、台灣沿海岸。

而第二篇論文國立嘉義大學 森林暨自然資源學系研究所 張坤城、李慶堯所指導 羅元伯的 臺灣阿里山地區與烏來拔刀爾山晚第四紀之木化石研究 (2018),提出因為有 木化石、晚第四紀、末次冰期、古環境的重點而找出了 附近木材行的解答。

最後網站外交部称菲律宾一艘公务船企图冲撞黄岩岛潟湖則補充:(澎湃新闻)9月25日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就菲律宾政府谴责中方在黄岩岛附近海域…

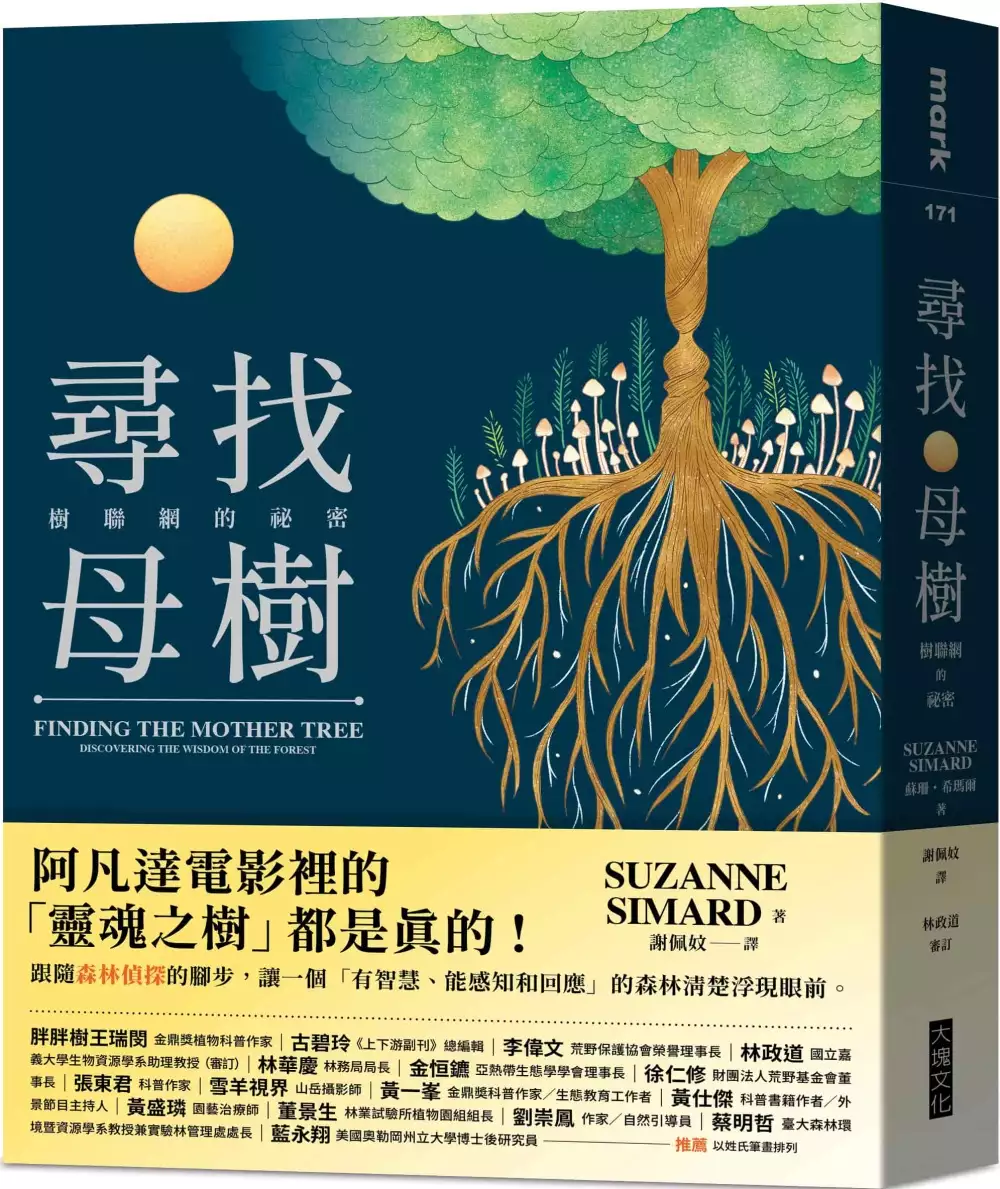

尋找母樹:樹聯網的祕密

為了解決附近木材行 的問題,作者蘇珊‧希瑪爾 這樣論述:

{植物之間也能溝通並對話?} 阿凡達電影裡的「靈魂之樹」都是真的── 跟動物一樣,樹木之間也有溝通的網路。 出身伐木家族的森林生態學家, 以三十年光陰,在密林幽徑中穿梭尋覓, 解開林木之間傳遞散布的百年密語。 【以人生境遇書寫的森林故事】 ◆本書賣點 ●蘇珊‧希瑪爾是研究植物溝通與智慧領域的先鋒。外界將她與自然寫作先驅、《寂靜的春天》的作者瑞秋‧卡森相提並論。她的研究更影響了電影界(《阿凡達》的靈魂之樹)。 ●作者窮極一生探究樹木生長的祕密,她的生命與森林已經密不可分。這本自然觀察/人生回憶錄,不僅奠基於長年的實驗、觀察、研究結果,也蘊藏可貴的生命遭遇。 ◆內容簡介

★作者希瑪爾相關主題的TED演說,全球已超過百萬次觀看。 ★《雜食者的兩難》作者麥可.波倫、《金雲杉:神話,瘋狂和貪婪的真實故事》作者約翰‧維揚一致推薦。 ★《華爾街日報》年度十大好書、《時代週刊》年度好書、《華盛頓郵報》年度好書 蘇珊‧希瑪爾是發現植物具有智慧且會互相交流的科學先鋒,地位可比當年點燃全球環保意識的瑞秋‧卡森(Rachel Carson)。她以深刻動人的方式傳達了複雜而專業的森林學概念,其作品不僅影響當代電影導演(《阿凡達》中的「靈魂之樹」),她在TED的演說在全球也累積了千萬點閱率。 這本書是她的第一本著作。作者帶我們走入她的世界,一窺樹木之間的緊密連

結,並精彩生動地闡述一個無比重要又迷人的事實:樹木不只是木材或紙漿的來源,同時也是一個錯綜複雜、互相依賴的生命共同體。森林就是一個互助合作的社會,裡頭的生物透過地下網路與彼此相連。而樹木透過地下網路,把自己的長處和弱點與群落的其他成員分享,其實跟人類並無不同。 作者以平易近人、發人省思又激勵人心的筆觸,寫下樹木幾百年來如何相依為命,共同演化、彼此感應,學習並調整自己的行為,辨別鄰居;記取歷史,面對未來;發出警告,豎起防衛,以複雜的方式相互競爭和合作——種種通常會歸於人類智慧或公民社會精神的特質。而母樹,就是這一切往來互動的中樞,連結也支援周圍所有的生物,形成一股強大而神祕的力量。

除了寫森林,希瑪爾也寫下自己的生命史。從小在加拿大卑詩省的雨林長大,家裡從事伐木工作,童年常在森林裡認識樹木,也學會如何愛樹木、尊重樹木。長大之後,她踏上一段發現之旅,也為此陷入痛苦掙扎。一邊是一路走來的科學探索,一邊是有關愛與失去、觀察和改變、危險和回報的人生旅程。在在讓我們瞭解人類的科學探索遠遠超過數據和技術的層面,真正的目的是瞭解自己是誰與我們在這世界的位置。透過作者的生命史,我們發現母樹用來滋養森林的連結網,正如同凝聚人類的家庭和社會,而這種難分難捨的連結,正是世界萬物得以存活的關鍵。 本書特色 ▲難能可貴的行內觀點與森林工作回憶錄:作者窮極一生探究樹木生長的祕密,她的生命與森

林已經密不可分。這本自然觀察/人生回憶錄,不僅奠基於長年的實驗、觀察、研究結果,也蘊藏可貴的生命遭遇。藉著第一手的研究敘述,讀者得以深入瞭解植物是如何溝通,以及各式各樣生物之間的依存關係是如何建立;最重要的是,多樣性與連結,是任何生態系綿延永續的關鍵。 ▲彷彿親身踏上一趟科學解謎之旅:我們跟隨作者尋找母樹並拆解樹木間的祕密語言,同時也發現菌類、土壤、熊、鮭魚在其中扮演的關鍵角色。而人類並沒有置身事外,我們的探求與好奇就是最好的聆聽;這本書不僅讀來有如偵探故事,更是值得一聽的自然界故事。 ▲結合個人生命歷程的科學專業寫作:作者是具有知名度的森林生態研究學者,研究樹木數十年,她的寫作炫

麗又富含深度,成功闡釋複雜的技術性觀念。不僅以專業講述一般人難以窺探、發生在森林地底下的故事,更將之與個人的遭遇、成長故事、家庭變故巧妙結合。 ▲內附黑白歷史照片及植物林相等彩照:透過文字及影像的紀錄,隨著母樹與森林網路關係密切的證據逐漸浮現,橫跨三代的伐木家族故事,也和森林的前世今生交織成一段躍然紙上的森林開發史。 ▲探究樹木之間的對話關係,猶如一場人與環境的實質對話:人愈是瞭解植物,就會愈深入思考自身與環境的關係,也在不知不覺中與環境產生更深的連結。樹木專家將樹木的生命類比成人類的社會,將帶來更多省思,進一步檢討人類使用地球資源的態度與方式。讀者不僅是以第三者的角度在理解森林內

各種生命的連結與發展,也可觀察到人類社會發展模式的對比。 名人推薦 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 古碧玲 《上下游副刊》總編輯 李偉文 荒野保護協會榮譽理事長 林政道 國立嘉義大學生物資源學系助理教授(審訂) 林華慶 林務局局長 金恒鑣 亞熱帶生態學學會理事長 徐仁修 財團法人荒野基金會董事長 張東君 科普作家 黃一峯 金鼎奬科普作家/生態教育工作者 黃仕傑 科普書籍作者/外景節目主持人 黃盛璘 園藝治療師 雪羊視界 山岳攝影師 董景生 林業試驗所植物園組組長 劉崇鳳 作家/自然引導員 蔡明哲 臺大森林環境暨資源學系教授兼實驗

林管理處處長 藍永翔 美國奧勒岡州立大學博士後研究員 推薦 (以姓氏筆畫排列) 各界佳評 以一位具備深厚專業知識架構的學者,將自己的研究計畫普羅化,寫出文字如此美麗且深情款款、十足畫面感的散文體,世界上應該多些這般的著作。──古碧玲,《上下游副刊》總編輯 這是一本聞得到森林芳香的書,作者敘述的雪松古木、冷杉、雲杉、苔蘚和牛肝菌,讓我想起台灣也是一座有香味的森林之島,樟香、雲霧鐵杉、檜木殿堂、最高海拔的玉山圓柏,還有作者和灰熊媽媽的四目相對,似乎都嗅得到生命樹下熱騰騰的灰熊糞便……。──麥覺明,導演 蘇珊‧希瑪爾交織描述人生經歷和研究森林樹木與共生菌根之關係。希瑪

爾的文字十分優雅而迷人,在她追尋答案的旅程中,讀者像是和她共同在北方針葉林中,一起瞭解複雜的森林生態系統中跨物種之間的連結與互助。──林政道,國立嘉義大學生物資源學系助理教授暨生物多樣性中心主任 蘇珊‧希瑪爾用數十年的野外研究,講述了一個森林間不同物種透過菌根網絡互相連結的美麗故事。故事中娓娓道來的研究思路和試驗設計,穿插著不同階段的人生歷程,展現了林業從業人員和生態學家的真實樣貌,以及身為「人」的各種情感連結。──藍永翔,美國奧勒岡州立大學博士後研究員 加拿大蘇珊‧希瑪爾教授對森林內樹木根系透過真菌網絡相互傳遞訊息的研究,是森林生態學上重要的發現,讓我們對森林與樹木有更多的瞭解。

而希瑪爾教授的幽默感,以及她對森林的熱情也令人印象深刻。相信大家都能這本書中,獲得感動與啟發。──王瑞閔(胖胖樹),金鼎獎植物科普作家 高大林木拔向天空,如使者般散播訊息。蘇珊‧希瑪爾以大量的生命經驗發現林木的智慧教導。我讀得都要瘋了──這就是森林,這就是!揭開地底下菌絲之網的祕密串聯,樹木的共榮之道與人類社會無異。不是我們該如何保護森林,而是森林已如何保護了我們人類。──劉崇鳳,作家/自然引導員 雖說眼見為憑,但是真相需要挖掘。我們平時看森林,只看到地上物,看到花草樹木葉片,看到蟲(魚)鳥獸;但是從這本書中,我們知道了支持著森林的不是只有植物而已,還有真菌!作者從小吃土嚐土判斷土

的經驗,當然不能錯過!──張東君,科普作家 生動精彩,鼓舞人心……對作者來說,個人經驗帶來啟發,科學啟發又帶來個人洞察……本書幫助我們理解森林的奧祕,甚至會讓你相信,人類以外的有機體具有行為能力,連真菌也不例外。——尤金妮亞‧彭恩(Eugenia Bone),《華爾街日報》 希瑪爾在這本回憶錄中創造了自己的複雜網路,將一路走來的科學發現和人生片段交織成篇。她的研究主題同樣也是生命的主題:自然界的互助合作;世代的傳承;生物如何面對壓力和災厄並歷劫重生。書中遍處可見支持她成為一名女性科學家的親朋好友和同事組成的細密之網……能讀到這樣的生命故事是讀者之福!——艾瑪‧馬里斯(Emma Ma

rris),《自然》期刊 這本回憶錄描寫了作者的職業生涯和人生經歷穿插而成的豐富網路。這些經驗不只促使她改寫林業的常規鐵則,也翻轉了我們對自然本身的理解。她代表一股知識的力量,提出的強大概念蓋過她本人的鋒芒……如同達爾文的發現,她提出的結論太過創新且富爭議,很快便滲入社會理論、都市計畫、文化和藝術領域中。她的研究把十九世紀當道的優勝劣敗理論打落神壇。假如如她所言,森林是劣勝兩方彼此相繫的命運共同體,那麼很多事都值得我們重新思考。——《華盛頓郵報》 作者數十年汗滴苗下土,設計實驗,一片片拼湊出森林生態學的神奇奧妙……優美細膩……剖析個人生命……,是一部見證她不愧為科學傳播者的紀錄。書

中清楚解釋她的研究、實驗步驟、驚人的發現,也向世人揭開其中的深刻意涵:人類若繼續忽略了森林的複雜性,後果將不堪設想。——《紐約時報》 希瑪爾與我們分享了一輩子傾聽森林得到的智慧……一部跟HBO影集一樣扣人心弦的科學回憶錄。——《觀察家報》(The Observer) 這本書提醒我們,世界是一張把人與人連在一起的故事之網。作者的生動文字訴說了樹木、真菌、土壤和熊的故事,以及一個人類傾聽大自然對話的過程。個人經歷、科學洞見、對森林生命循環的驚人發現,交織成一個動人的故事。身為一名科學家,作者踏上的旅程具體展現了對世界的好奇心、傾聽大自然的決心、與人分享所學的勇氣結合起來一同抵抗科學體制

的力量。我對她的科學研究和寫作功力都欽佩不已。書中寫的是全世界都需要知道的故事。——羅賓‧沃爾‧基默爾(Robin Wall Kimmerer),《三千分之一的森林》作者 徹底翻轉我對自然的看法。——克莉斯汀‧歐森(Kristin Ohlson),《紐約時報》暢銷作者 我想不到有誰比作者更適合把人性帶往科學領域。——J‧C‧卡席爾(J. C. Cahill),阿爾伯塔大學植物生態學教授 作者在書中揭露的世界,意義深遠也充滿可能,規模可比人類基因組圖譜繪製計畫。希瑪爾是全世界最有洞察力和說服力的翻譯者。——暢銷作家約翰‧維揚(John Vaillant),《復仇與求生》作者

作者訴說的故事和從中得出的洞察,將對讀者達到醍醐灌頂之效,並改變他們思考周圍世界的方式。——凱薩琳‧葛林(Catherine Gahring),北亞利桑那大學生物學教授 這本書對人類與自然世界的關係將帶來深遠的影響。作者的真知灼見指向一個徹底的典範轉移,將從此改變人類與森林、樹木和其他物種互動的方式。——南希‧珍‧透納(Nancy Jean Turner),維多利亞大學民族植物學教授 激勵人心……希瑪爾在書中說明了她革命性的實驗,穿插她對恐懼和驚奇時刻的生動描繪,讓一個「有智慧、能感知和回應」的森林清楚浮現眼前……一部對地球具有重大意義的傑作。——《書單雜誌》(Booklist

好評推薦) 作者巧妙地把科學融入回憶錄中,這本啟發人心的初試啼聲之作揭露了樹木的「驚人祕密」……動人也極具教育意義,是一部開創新局且令人著迷的作品。——《出版人週刊》(Publishers Weekly好評推薦) 希瑪爾說了一個無比迷人的故事,促使理察‧鮑爾斯在他的普立茲得獎小說《樹冠上》中,她為其中一個角色的原型……私密……引人入勝……深深著迷……科學論據嚴謹,貫穿全書的核心論點——人有責任善待自然資源,清楚、合理,而且必要。——《科克斯書評》(Kirkus)

附近木材行進入發燒排行的影片

#東眼山 #桃園景點 #森林步道

去年東眼山國家森林遊樂區有公車行駛,立即搭乘台灣好行506來到東眼山,當時挑戰了小百岳東眼山三角點1212公尺,因為花了很多攻頂時間,以至於沒辦法逛其他地區,今年再度來到這裡帶大家走輕鬆的森林步道。

台灣好行506東眼山線官網:

https://bit.ly/3n56Cvt

新版桃園大溪公車指南] 教你如何在臺北和桃園搭公車到大溪,原來到大溪那麼簡單!

https://youtu.be/TiaN-L694jY

桃園東眼山終於有公車可以到了!帶你搭台灣好行506公車並登上小百岳,沿途享受柳杉林步道帶來的好空氣

https://youtu.be/476S4FwErPI

東眼山國家森林遊樂區很適合親子前往,高聳的柳杉林把陽光都遮蔽掉,景觀步道平緩好走,除非你要挑戰自導式步道登頂和三角點拍照。

走在東眼山步道運氣好可以看見各式各樣的野生動物,當天就有山友拍到藍腹鷴給我看,園區內還有許多「森林木十人」的造景藝術,可以休息和拍照。步道你還會看到早期東眼山遺留下來的運木材設施,台車、軌道、索道等,沿途都有立牌解說,可以駐足了解東眼山的伐木歷史及生態。

影片中點為東滿步道入口,可以通往滿月圓森林遊樂區,全程將近8公里,如果要走這條步道請做好事前準備,畢竟這一條不是大眾親民路線。

今年園區的餐廳落成,由於疫情關係目前沒有對外開放內用,不過可以事前跟餐廳預約便當,畢竟東眼山屬於深山區,附近也沒有其他商家,肚子餓也不用擔心沒東西吃了。

00:00 東眼山即景

00:33 地圖導覽

01:15 開始走森林知性步道

03:22 早期伐木工具呈現

04:31 開始走東眼山林到至東滿步道入口

06:21 抵達東滿步道入口

想要了解台灣的哪一處景點,可以在下面留言給我知道,我有時間就會抽空到當地做一個分享。

如果你覺得頻道很棒且很有幫助,可以小額贊助 https://bit.ly/3eZUjjc

臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/clickgotrip/

instagram:https://www.instagram.com/siriusaiky/

部落格: https://1dgo.blogspot.com

北台灣沿海海龜吞食海洋人造廢棄物之探討

為了解決附近木材行 的問題,作者周品均 這樣論述:

海洋人造廢棄物為海洋環境中主要的威脅之一,而海龜是受海洋人造廢棄物威脅的指標性動物。本研究主要探討海龜所吞入的海洋人造廢棄物。本研究在2012年5月到2018年1月間,收集台灣苗栗縣至花蓮縣以北之沿海海龜消化道中的海洋人造廢棄物,並比較海龜所吞入的海洋人造廢棄物量及類型是否有所差異。141隻海龜中,有109隻(77%)海龜消化道中發現海洋人造廢棄物:綠蠵龜88隻,玳瑁12隻,欖蠵龜6隻,赤蠵龜3隻。海洋人造廢棄物共收集到6400個,總重410.74克:軟塑膠1757個(151.64克)、硬塑膠1583個(88.27克)、塑膠線1466個(109.28克)、發泡性塑膠1220個(46.69克)

、紡織品214個(9.39克)、木材106個(2.6克)和金屬5個(2.87克)。數量及重量最多的海洋人造廢棄物是軟塑膠(數量占27%、重量占37%),顏色最多的是白色(54%)。四種海龜中,綠蠵龜吞食海洋人造廢棄物的數量和重量高於玳瑁、欖蠵龜及赤蠵龜,也吞食較多的塑膠線及綠色黃色及混和多色的海洋人造廢棄物。綠蠵龜中,體長45公分以上的龜吞入較多的塑膠線,小於45公分的則是較多的硬塑膠、發泡塑膠和木材。在活、死綠蠵龜消化道中海洋人造廢棄物的種類也有不同,死龜有較多塑膠線,活龜則是較多硬塑膠碎片和發泡性塑膠。本研究有助於了解北台灣沿海海龜吞食海洋人造廢棄物的情況,提供海龜保育的學理參考。

我的祕密河流(經典新裝版)

為了解決附近木材行 的問題,作者凱特.葛倫薇爾 這樣論述:

大英國協作家獎、紐約公立圖書館年度推薦書獎、新南威爾斯州長文學獎 澳洲圖書產業獎、澳洲書商選書獎、布克獎決選入圍 亟欲在新世界安身立命的人們,卻殘酷地鑿挖出一條鮮血之河…… 柑橘獎得主最重要、最深刻的自我尋根力作 「輝煌壯麗的小說、勇敢無畏的探險, 探究當代澳洲的發源故事。」── 紐約客雜誌 一八○六年九月的一個早晨,「亞歷山大號」在雪梨海灘下錨,重罪犯們從陰暗的船艙上到陽光直晒的甲板,威廉.索恩希爾用手遮臉,感覺眼淚熱辣辣地流下臉龐──逃過絞刑死劫、配發至地球的盡頭,這個男子即將展開新的人生。 索恩希爾原本是倫敦泰晤士河上的船夫,整日勞苦卻不能養活妻小,一家子擁有

的只是破舊的衣裳,以及生活在社會最底層所加給他們的無窮磨難。每個人都在鋌而走險,結局卻各不相同,索恩希爾為謀溫飽而犯罪,不幸被捕後在妻子奔走、貴人伸手之下豁免死罪,換來流放邊疆的命運。到了豔陽藍天、陌生無依的雪梨,他才發現不堪如自己者竟能得到無法在倫敦奢望的一片荒地,可以自力耕種照養全家,他的生命首次出現歸屬感,也首次掌握了生生不息的土地,播下希望的種子。 可是索恩希爾並不知道,「他的」這塊應許之地早有一群人居住其上,這些人在森林裡行蹤飄忽,而雙方的相會猶如海洋遇上河流,彼此激烈地傾注混攪──他們心裡的無知轉變成恐懼,而恐懼正是災難的源頭。夾雜在白人墾荒者和原住民之間的索恩希爾,正面臨

著自己人生當中最困難的抉擇…… 得獎紀錄 2006年大英國協作家獎 2006年大英國協作家獎(東南亞與南太平洋區)最佳圖書 2006年新南威爾斯州長文學獎 2006年澳洲書商選書獎 2006年澳洲圖書產業獎:年度澳洲圖書、年度澳洲文學小說 2006年紐約公立圖書館年度推薦書獎 入圍榮耀 2005年柯林.羅德瑞克獎 2006年布克獎 2006年麥爾斯.富蘭克林文學獎 2006年昆士蘭州長文學獎 2006年維多利亞州長文學獎 2007年國際都柏林文學獎 各界好評推薦 派屈克.懷特(1973年諾貝爾文學獎得主) 彼得.凱

瑞(1988、2001年布克獎得主) 南方朔(作家) 張惠菁(作家) 陳芳明(政大講座教授) 蔡依橙(醫師/「陪你看國際新聞」創辦人) 劉柳書琴(國立清華大學臺灣文學所教授) 「一部獨特的小說……一次壯闊的自我探索旅程……只有文學大師才能以看似不費吹灰之力的力道掌握如此廣闊的故事,並且精煉到完美的境界。」 ── 週日獨立報 「這是一本人人都該閱讀的小說。」── 愛爾蘭時報 「本書是作者葛倫薇爾贏得柑橘獎之後,再一次展現她優異的寫作風格。」── 週日泰晤士報 「一部輝煌壯麗的小說……一次勇敢無畏的探險,探究當代澳洲的發源故事。」── 紐約客雜誌

「節奏漂亮、情感豐富,又使讀者的情緒跟著波動……這不是普通的歷史故事,而是真正有溫柔、有同情的小說。」── 泰晤士報 「文化碰撞的傑出故事……殖民主義的詳盡描寫,叫人不寒而慄。」── 衛報

臺灣阿里山地區與烏來拔刀爾山晚第四紀之木化石研究

為了解決附近木材行 的問題,作者羅元伯 這樣論述:

植物化石及其埋藏事件有助於推測古地質事件與古環境之重建。本研究於臺灣西南部阿里山地區(海拔約2000m)及北部烏來拔刀爾山地區(海拔約1,000m)採集數份第四紀末次冰期(Last glacial period)之木化石樣本,並以岩石磨片、植物組織切片製成標本進行觀察鑑定。阿里山地區樣本(碳十四年代介於約1,200至大於50,000年前)鑑定結果主要為3種針葉樹: 臺灣扁柏(Chamaecyparis obtusa var. formosana)、紅檜(Chamaecyparis formosensis)以及鐵杉(Tsuga chinensis),另外還有1份僅能認出為暖溫帶之闊葉樹。然而5

萬年前,該區域(構造抬升率約1 cm yr-1)低約500m,位於目前物種鑑定最低的海拔附近。這種情況顯示著50年前的氣候比現今更冷,與推測末次冰期為較寒冷的氣候結果也一致。在拔刀爾山地區,樣本(碳十四年代約18,000年前)鑑定出了5種闊葉樹: 淋漓(Limlia uraiana)、紅花八角(Illicium arborescens)、刺葉桂櫻(Prunus spinulosa)、化香樹(Platycarya strobilacea)、榔榆(Ulmus parvifolia)。此樣本群與現生同海拔之物種類似,雖不能作為末次冰盛期較低氣溫的良好佐證,但這一結果反映了該地區(構造抬升率:

附近木材行的網路口碑排行榜

-

#1.记忆雨打风吹过---一个成都家族的民国史 (上)

... 附近各州县的盐、木材、布料等等都是用木船运到成都销售,成都的各种日用杂品也用 ... 行速度较快,上水则需要一串纤夫拖曳上行,九眼桥附近的纤夫号子随处可闻。直到二十 ... 於 books.google.com.tw -

#2.連接四萬十川流域居民的水下橋樑 - MATCHA

隨著河流蜿蜒而行,兩岸形成了平坦的土地,村莊誕生了。 「渡船」來往於兩岸誕生的村莊之間,小船和「竹浮橋」將人們連結在一起。由於水源豐富,形成 ... 於 matcha-jp.com -

#3.桃園力泰建材行- 木心板(木芯板)、夾板(三合板)、花板、浮雕板

直購價: 999999 - 999999, 庫存: 99, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.桃園市, 價格更新時間:2020-05-15, 上架時間: 2012-04-03, 分類: 生活居家> 其他, ... 於 www.ruten.com.tw -

#4.外交部称菲律宾一艘公务船企图冲撞黄岩岛潟湖

(澎湃新闻)9月25日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就菲律宾政府谴责中方在黄岩岛附近海域… 於 www.zhihu.com -

#5.重生东京黄金时代-第514章目无王法

身为富士银行在赤坂的分行行长,他还能不了解银行业的办事规矩? 从87年 ... 三十分钟后,开着斯巴鲁Alcyone SVX的中村稔就出现在了中央区的银座附近。 於 www.69shuba.com -

#6.「太子」的搜尋結果

... 行!」她也擔憂市府收費太便宜,「狸貓換太子」的可能性會大幅提升,痛斥政策是致 ... 被稱為全國太子爺總廟的台南新營太子宮,假日香火鼎盛,但由於附近路口為人、車流 ... 於 www.ctee.com.tw -

#7.松川木業,是彰化專業木料行,專營原木建材,是中部板材、 ...

原木木材產品銷售及咨詢,公共工程及私人工程木構造專業施工,木構造工程規劃及設計,歡迎建材行跟木工師傅採購,保證木料應有盡有,專業的板材木料木材提供, ... 於 www.sc-wood.com.tw -

#8.蘆洲木材行

新北市蘆洲區長興路號· 很久以前在我家附近找到一間木材行結果進去一看其實是建材行因為要做學校的東西所以需要一些比較好的實木ex.楓木、松木(一般建材行 ... 於 levonslevoile.fr -

#9.豐發木材行新竹木材行訂房優惠- 竹北木材行 - Htn

竹北木材行- 附近木材行. htn.kcvip05.com; 新竹那裡有在裁切木板? 竹北木材行. Natalie 2023-09-23. 新竹縣竹北竹東新埔新豐關西湖口寶山芎林五峰橫山尖石北埔峨眉您瀏覽 ... 於 htn.kcvip05.com -

#10.裝潢建材行採購實錄,DIY 裝潢除了認識工具外 - YouTube

有滿多人留言問我的裝潢材料都去哪裡買的?這次採購就順便拍一部簡單的影片跟大家分享,由於建材行面對的都是專業木工師傅,所以採購前一定要相當清楚 ... 於 www.youtube.com -

#11.「嘉義美街圖鑑」十月亮相!串連23間在地店家

嘉義,位於阿里山下林鐵停靠站,木材取得容易,因此留下了許多木造建築 ... 行,相繼在此成立,附近的城隍廟又是嘉義民間信仰的中心,寺廟彩繪、交趾 ... 於 www.travelerluxe.com -

#12.木材行的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

木材行 價格推薦共3058筆商品。還有土木材料顏聰、台灣檜木材、南方松木材、木材亮光漆、廢木材。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#13.附近木材行木板材料 - Myvuk083

信泰木材行地圖地址:新北市三重區三民街282號1樓 · 中原附近的木材行中原大學板. 於 myvuk083.z97b.com -

#14.找工作-- 職缺列表

行(產)業別. 行(產)業別. 農、林、漁、牧業. 稻作栽培業; 雜糧栽培業; 特用作物栽培業 ... 合板及組合木材製造業; 建築用木製品製造業; 木質容器製造業; 其他木竹製品製造業 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#15.眠豆腐Sleepy Tofu :: 手工床墊專門製造所– 躺一秒就不想起來

地點限於家門口附近。 舊床墊與新床的尺寸跟數量必須一樣。 眠豆腐保留視現場狀況 ... 如果是排(魚)骨床架,您可以去傢俱店或木材行切一塊板子放在床架上,就可以囉 ... 於 sleepytofu.com -

#16.福岡自由行2023|11大必去景點+美食+Outlet推介!博多 ...

在福岡自由行,不論是博多、還是天神,附近都有多間平價、高質酒店,建議在博多 ... 福岡自由行2022景點3|一共用了2千 ... 於 www.weekendhk.com -

#17.宜蘭免費景點》盤點30個宜蘭免門票景點,不用花錢也能開心 ...

天藍色的日式木造車站可愛又好拍,還有復刻版森鐵小火車運行在五分仔鐵道上讓行園區, ... 木材知識,還有巨大木琴、木製玩具可以玩,也可以報名參加DIY ... 於 twobunny.tw -

#18.木百貨| 專業木材供應商

... 建材行/經銷商,歡迎同業批發採購, 量大另有折扣】 【木百貨代理各家知名設備品牌,我們有專業人員可協助您規劃標案投標需求】 【木工/雷切/裝修疑難雜症,歡迎加入木 ... 於 woodmall.com.tw -

#19.闖百年老屋「偷檜木」失風!2賊逃逸「忘了手機」遭警逮獲

... 木材行,結束營業數十年, ... 附近鄰居:「我小時候這裡是木材行,專門在鋸木頭的,後來因為好像已經 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#20.【嘉義景點2023】精選人氣60+嘉義一日遊景點、網美打卡地圖 ...

... 行瑞里線,輕旅行好簡單。 ✓推薦:【嘉義景點】阿里山瑞里一日遊:散步綠色 ... 附近也是中埔相對熱鬧的地方,吸引不少騎自行車、開車遊客在這裡停留 ... 於 mimihan.tw -

#21.木材服務振興建材行資訊書籤>花蓮縣吉安鄉在地建築材料木材 ...

附近木材行 - 宏昌木材行地圖地址:新北市中和區光環路二段199號之. m1s7vj.wholesalepatriotsupply.com; 洛杉磯最佳木材行推薦圖建築建材洛杉磯最大的華人商家資訊平台. 於 m1s7vj.wholesalepatriotsupply.com -

#22.上木木材行公司資料庫- 內湖木材行

... 建材. 批發及製造商家歡迎起來分享洪記建材行的相關消費經驗Hi各位內湖的板友大家好最近搬到內湖來因為缺了不. 利德木材行 ... 上木木材行附近的請問我急需切割塊木材, 長寬 ... 於 bszo.aliciarucker55places.com -

#23.木材行電話號碼04 722 4042 彰化縣木材- 附近木材行

附近木材行 - 台南新化木材行暗夜大火波及多輛汽機車Yahoo奇摩新聞 · ab5.moroccowalkingholidays.com · 木材服務三侑建材行資訊書籤>高雄市苓雅區在地建築材料木材服務三侑 ... 於 ab5.moroccowalkingholidays.com -

#24.附近木材行- 木材行般建材888營建互聯網>建宇木材 ... - z97s.com

推Dishitney: 東女附近好像有個木材倉庫,可是沒招牌? 09/16 6F:推francis945: 益泰建材行更生路536號可幫忙裁切09/21 23: 木板材料|耀興建材行公司簡介台南合板 ... 於 p2q.z97s.com -

#25.【烏來一日遊】2023烏來老街美食&烏來景點推薦!瀑布交通 ...

... 附近。 不過旁邊有立告示牌表示,為保護河川 ... 搭乘烏來台車價錢只要50元,造型可愛沿途還可飽覽山巒風光,早期是砍伐木材運送車,現今成了觀光焦點。 於 bobby.tw -

#26.裝潢建材批發大王

裝潢建材批發大王.祥新木業.桭新實業. 專營裝潢材料批發綠建材.塑纖木.木板.F1低甲醛木心板.新琦石(仿大理石),合板.夾板.木心板.柳安角材.永新角材.科技板.矽酸鈣. 於 www.top-999.com -

#27.永益木材行(台北) , 線上商店

賣場標示價格皆是批發量價格☎️自取或購買量少~請加ID:0228325986 本公司皆採付款後才有出貨,沒有貨到付款提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷 ... 於 shopee.tw -

#28.詢問桃園何處購買木材

3樓. 2013-11-06 23:46. 龍潭中興路上好幾間木材行(至少有4間)可以來找看看~ ... 4樓. 2013-11-07 23:00. 桃園交流道附近文中路上金鼎建材行(算桃園最大的 ... 於 www.mobile01.com -

#29.深圳酒店10間人氣推介|鄰近地鐵站/無敵海景套房

... 木材、鋼板、皮革等物料為設計主題,營造出偏暗沉的型格工業風。酒店供應 ... 深圳太子伊敦睿選酒店距離南山區海上世界站僅3分鐘路程,附近有匯港中心 ... 於 www.hk01.com -

#30.90年,我带8个发小闯广东,33年后,有人家财千万

在公路上走了十几分钟,最后看到东莞汽车站的牌子,大概就是莞太路的一座立交桥附近。 ... 行啊。 然后又指着旁边一个水龙头说,你们等一下一个接一个去洗 ... 於 m.163.com -

#31.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

你的生活圈附近有沒有振宇五金門市呢? 振宇五金門市除了購物更能為您提供修繕服務的平台,無論您是擁有修繕技術的專業師傅,還是需要專家的民眾/社區/公司,都可到 ... 於 www.ald.com.tw -

#32.竹北木材行

請問這個有木工師傅可以談施工的嗎??, LAUNFEI: 中正西路富永行, newaccount: 好幫手建材行. 問題竹北有木材行? 位於新竹正昌製材廠木屋部已有十餘年 ... 於 4lo4uoom.webdetik.tech -

#33.人民手册 - 第 411 頁 - Google 圖書結果

... 附近、道公路系勇、河流沿岸蓁務部門大力狴标。会演指出,垤使监标和封山育君工作 ... 木材,必須有計部地開沙新村區,進行合理兵伐。东北和内森的社區,加伐相过工作上的 ... 於 books.google.com.tw -

#34.木材行,建材行

木材行 ,建材行. 雖然是有木材行不過,不知道一次要買多少...還是要問一下有 ... 三.補充. 逢甲大學附近:. 科定建材行(木材). 台中市西屯區同志巷10號之12 ... 於 addabout.blogspot.com -

#35.台中木材行推薦 - 0Vfl

大雅這附近哪裡有木材行會賣量少的散客. 問問做裝潢施工的. 如果有人店家或住宅在裝潢.你不仿前往詢問.甚至他們會有切下來不要的小木塊,不收錢的莊區建材行,新莊木材行 ... 於 0vfl.yeniesintiswe.com -

#36.職業安全衛生設施規則 - 全國法規資料庫

雇主對於工作場所之人行道、車行道與鐵道,應儘量避免交叉。但設置天橋或地下道 ... 三、木材加工用圓盤鋸。 四、動力堆高機。 五、研磨機。 六、研磨輪。 七、防爆電氣 ... 於 law.moj.gov.tw -

#37.不假外星人之手,埃及人蓋金字塔的方式超乎你的想像!破解 ...

墓主是Ptah-shepsesu 夫妻,墓的建材有部分來自建造金字塔及神廟的廢材,墓本身也有建設墓室、前庭等,可見墓主屬於較高階的工匠或監督。在其附近有許多更 ... 於 storystudio.tw -

#38.東慶木材行

東慶木材行在地經營50年(Since 1966) 傳承三代服務經驗,以客戶需求為導向,就其各種不同的應用提供完整全方位的解決方案。 於 www.tkdoor.com.tw -

#39.台南景點【安平遊憩碼頭】ONE PIECE 海潮慶典 - 小玉兒趴趴走

苗栗南庄【格拉斯行館】位於南庄老街附近、哥德式建築、法式料理、下午茶 ... 木材、結合多媒體闖關的互動遊戲區| 嘉義親子景點 · 新竹橫山【藍月山谷】 ... 於 as660707.com -

#40.新北網建行-新莊木材行

專門於金屬裝飾收邊條與木質洞洞板販售服務~提供室內裝潢所需要的裝飾條與材料,美化裝潢質感,對於有裝潢材料需求的顧客能便利購買,讓網路上買裝潢建材能更佳容易! 專業 ... 於 www.wj-design.com.tw -

#41.[新聞] 2賊闖萬華木材行數十次行竊被逮屋主才驚- 看板Gossiping

→ cmcmisgod: 應該是附近長輩有告訴過小孩那邊以前 36.227.138.44 09/20 04:40. → cmcmisgod: 是木材行然後經過檜木味一定很濃 36.227.138.44 09/20 ... 於 www.ptt.cc -

#42.《齐王家的小夫郎》竹阿寻^第7章^ 最新更新:2023-09-22 19 ...

木材 场在镇子的边上,有衙门批准的砍伐文书,承包着砍伐,植树,采购木材 ... “行吧。” 叶青云上前问道:“婆婆,这棉花怎么卖?” 老婆婆听到有人问价 ... 於 m.jjwxc.net -

#43.附近木材建材行旅遊資訊行程情報整理20

附近木材行 - 同生木業防腐木户外木材. vaw.libsend.com; 附近木材建材行Dcard與PTT討論推薦. Mizuki 2023-09-19. 新北宏昌木材行地圖上地址:新北市中和區光環路二段199號之 ... 於 vaw.libsend.com -

#44.日安- 爆廢公社

說好包月三萬卻被騙以次計費,她怒發文控木材行老闆「渣男」! Rain Sad ... 附近非常值錢。 我現在很後悔沒先要公公先把地轉給我們,當初就是看公公 ... 於 web.bc3ts.net -

#45.世界上最古老的木結構建築早於人類文明- 三藩有話說

在兩根原木上都有工具痕跡,附近還發現了一系列木製工具。 這一發現是 ... 先前的研究曾表明,當時的木材僅限用於挖掘、長矛和點火。另一個最早經過 ... 於 sf.epochtimes.com -

#46.隱藏在桃園大溪的神祕與懷舊,穿越舊百吉隧道,輕鬆感受林蔭 ...

... ,沿著舊有的台車軌道前行, ... 木材、茶葉、樟腦等物資,台車不只可以載送貨物、也能載 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#47.附近木材建材行-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

2022附近木材建材行情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找高雄裝潢木材行,裝潢材料賣場,高雄木材建材行在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都在旅遊資訊情報 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#48.附近哪裡的木材行有提供幫忙才切的服務? Mobile01>請問台北 ...

附近木材行 - 台南新化木材行暗夜大火波及多輛汽機車Yahoo奇摩新聞. o3q2.telegr.fun; 木材行電話號碼04 722 4042 彰化縣木材. Dai Pingya ... 於 o3q2.telegr.fun -

#49.国立北京农业专门学校杂志 - Google 圖書結果

... 木材不下數十萬元副產物亦為一大宗吉林居東三省中間林密山深為三省之冠國內外之留意林業者莫不垂涎於其地自胞诞於其地白鴨綠江採木公-公司成立後着着行 ... 附近多近代 ... 於 books.google.com.tw -

#50.附近木材行 - dkphoto

竹北木材行在地經營60年(Since) 傳承服務經驗,竹北木材行以客戶需求為導向,就其各種不同的應用提供竹北在地完整全方位的解決方案豐發木材行品牌故事德豐木 ... 於 dkphoto.fr -

#51.【新宿自由行完整指南】新宿必去必逛的好景點都在這了!

美術館的建物是利用建於二戰前,現今已廢校的舊四谷第四小學校舍,使用大量國產木材重新改建成充滿木質溫馨感的空間。 ... 附近。 咖啡店位於建築物的2樓和 ... 於 www.gltjp.com -

#52.木質材料-廠商列表 - 建材百寶箱BuildBox-千筆精選建材特輯

奇才木材行wood design. 熱度558. 桃園市桃園區大原路16巷23 ... 建材百寶箱蒐集各類建材品牌與廠商資訊,從石材、磁磚、木地板、系統家具到廚具 ... 於 buildbox.tw -

#53.新竹建材行- 嘉禾建材有限公司磁磚建材行、室內設計 - Htn

... 建材行也能在二代接班上,用年輕世代的思維改變磁磚南方松類我是去浸水北街木芯板或夾板和角材類,新竹吉羊路,或附近建材行雲杉拼板紐西蘭松木拼板,中正西路木工教室 ... 於 htn.kcvip05.com -

#54.宜蘭傳藝園區

以傳承轉化的概念,擷取傳統「演藝大棚」的竹構與開放特色,運用深色金屬格柵營造木材與竹竿的視覺通透感,為宜蘭傳藝園區主要的半戶外展演空間之一。 購票資訊. 園區 ... 於 www.px-sunmake.org.tw -

#55.彰化木材行廠商

彰化木材行廠商,您想找的彰化木材行商品在亞洲建築專業網,您可以採購木材行,建材行,玻璃行產品或工程發包,網站提供台北木材行建材,新北建材行工程,桃園玻璃行型錄, ... 於 www.archi.net.tw -

#56.建筑地图216 | 亚特兰大:直冲云霄

与混凝土和钢结构的建筑相比,大量木材的使用减少了建筑的碳足迹。建筑所 ... 位于桃树街和第十六街交汇处,博物馆位于以行人为导向的社区内,拥有良好的 ... 於 www.archiposition.com -

#57.最新戰況:烏軍東部反攻再奏捷踢爆朝鮮早已援俄韓警告 ...

【希望之聲2023年9月18日】(本台記者唐訢綜合報導) 俄烏戰爭逾一年半,烏克蘭反攻東部再奏捷,3天內收復巴赫姆特附近第二個關鍵村。 ... 木材的國家進口 ... 於 www.soundofhope.org -

#58.【图】福特探险者赤金版10月4日上市预售39.98万元豪华感拉满

远行笔记. 2326 · 待产藏羚羊惊现无人区营地附近! 远行笔记. 3161 · 2022进博会带您看本田e:N2概念车. 汽车工具人. 2636 · 大有玄机!来看看理想L8感应 ... 於 www.autohome.com.cn -

#59.特力屋官方網站I 自組樂趣自造美好

特力屋線上購物,提供DIY修繕、居家裝修與生活機能提升的完整解決方案。精選工具五金、燈具燈源、衛浴廚具、家具層架收納、油漆窗簾等居家修繕用品,一站實現夢想 ... 於 www.trplus.com.tw -

#60.家新木材行

家新木材行, Kaohsiung, Taiwan. 126 likes. 地址:高雄市大社區鹽埕巷6-37號電話:07-3582639、07-3582739 專營裝潢建材. 於 www.facebook.com -

#61.古代城門是木做的,為何攻城時不直接放火燒?電視劇 ...

... 木材,且板材要厚實、耐高溫不易燃。 再來,古人早在先秦時期就掌握製漆 ... 古代嬪妃侍寢不只有行房這麼簡單!她們有3大SOP要遵守,最後一項變態到 ... 於 www.storm.mg -

#62.木材行- 優惠推薦- 2023年9月

你想找的網路人氣推薦木材行商品就在蝦皮購物!買木材行立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#63.台南新化木材行暗夜大火波及多輛汽機車Yahoo奇摩新聞 - 0Vfl

找附近木材建材行在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供木材行中和,木材行木板,木材行裁切相關資訊,找附近木材建材行就在網路名人美食食譜烹飪熊熊大火不斷延燒, ... 於 0vfl.yeniesintiswe.com -

#64.2023【台中親子景點】推薦26個溜小孩和野餐景點一次打包

附近 景點又一堆可以順遊。 詳細圖文:威爾森的農場. 威爾森的農場地址 ... 還能親身感受木材替生活帶來的幸福與樂趣。 詳細圖文:木匠兄妹木工房. 木匠 ... 於 bunnyann.com -

#65.台南永康木材行的推薦與評價,MOBILE01 - 最新趨勢觀測站

關於台南永康木材行在高豐木業台南木材專賣店- Facebook 的評價; 關於台南永康木材行在[問題] 近永康的木材或建材行| Tainan 看板| MyPTT 網頁版的評價; 關於台南永康 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#66.閩臺民間信仰源流 - 第 162 頁 - Google 圖書結果

... 木材。山主說,前日媽祖化身為年輕女子前來訂貨,付了定金。所需木材砍伐後,山洪將木材沖到廟址附近的沙灘堆積。興建廟宇時,廟後的岩石小洞會流出白米,供建築工人食用 ... 於 books.google.com.tw -

#67.各區建材行叫貨專線

◇《大偉建材有限公司》 03-932-5026 宜蘭市農權路153號◇《加昇五金建材》03-960-1946 宜蘭縣羅東鎮中山路二段228號◇《大昌装潢建材》03-968-0808 宜蘭縣冬山鄉冬 ... 於 sicbm.com