附近木材建材行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarkusZusak寫的 朱薩克暢銷代表作 (克雷的橋+偷書賊) 和NPO法人築巢會的 日式住宅外觀演繹法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站請問高雄有沒幫忙運送到府的建材行 - Mobile01也說明:... 在幫人運送的建材行要買多少他才會幫人運送呢?另,木材的價格好像很亂差價高達20% 以上(200 差50 以上)所以,能否請前輩提供一下價格上比較ok 的建材行(木工DIY 第1頁)

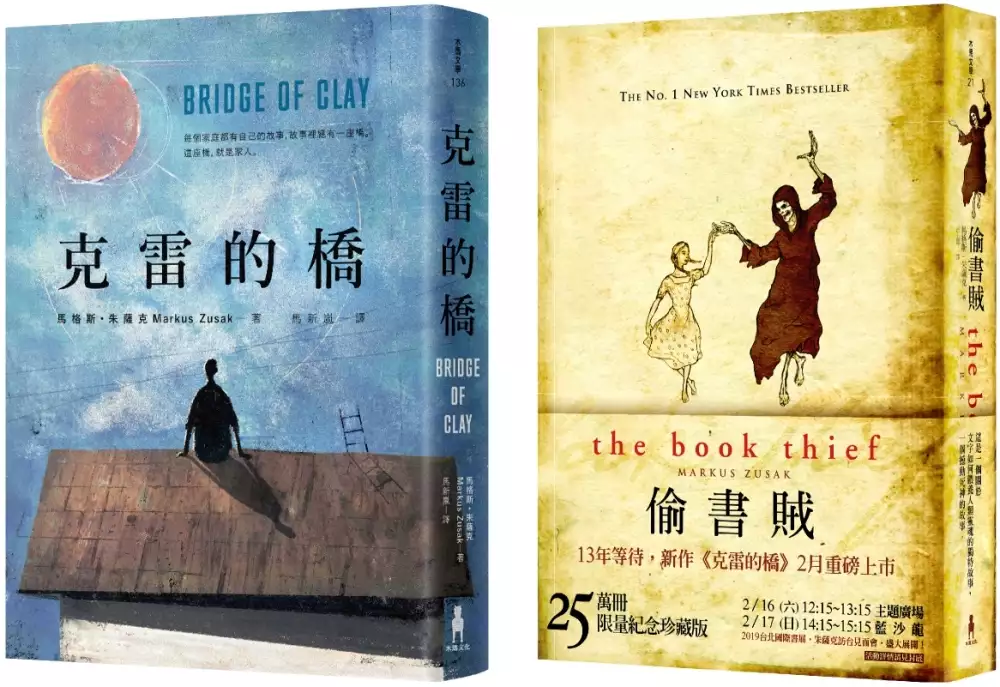

這兩本書分別來自木馬文化 和易博士出版社所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 吳育臻 博士所指導 藍文瑩的 集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋 (2014),提出附近木材建材行關鍵因素是什麼,來自於集集、水里、位置、產業變遷。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 林會承所指導 黃英峰的 苗族傳統木構住宅之研究~以范氏、姚氏吊腳樓為例 (2011),提出因為有 苗族、建築、木樓、建築工法、形式特色的重點而找出了 附近木材建材行的解答。

最後網站木百貨|專業木板、木材供應商|則補充:木百貨採購平台. 木百貨是專業的製材加工廠,專業進口生產木板、原木、實木板、薄木板、松木拼板、松木角材、木圓棒、木皮、合板、密底板、夾板、歐松板、木片、壓克力 ...

朱薩克暢銷代表作 (克雷的橋+偷書賊)

為了解決附近木材建材行 的問題,作者MarkusZusak 這樣論述:

★澳洲國寶級作家馬格斯.朱薩克暢銷代表作★ 《克雷的橋》+《偷書賊》 《克雷的橋》 澳洲國寶級作家馬格斯.朱薩克, 《偷書賊》後潛心構思13年, 獻上描繪愛與親情的感動作品 ☆ 出版當天,空降排行榜第一 ★ 作品總銷量超過18,000,000本 ★ 跨越時間、空間與海洋的家族史詩 ☆ 描繪澳洲廣闊大地的文學鉅作 每個家庭都有自己的故事,故事裡總有一座橋,這座橋,就是家人。 鄧巴家的男孩沒有母親,也不需要父親。 母親的病逝雖在他們心中留下傷痛,父親的離家卻讓兄弟羈絆更加堅強。但在他們以為人生也許就是如此時,父親突然回到家,提出令人不解的要求

:他希望五人跟他去蓋一座橋。 五兄弟中,只有克雷願意答應。其餘四人不明白這座橋有何意義,也不懂他為什麼背叛兄弟情誼。但從好久以前克雷就知道:他就是那座橋,只有他,能修復這個家庭受的一切創傷。 面對傷痛,我們從不陌生,卻不知道怎麼把自己治好。 我們啟程到遠方找希望,奇蹟卻在一開始出發的地方。 經歷十三年沉潛淬練,愛與溫暖的傳信人馬格斯‧朱薩克再次帶來撼動人心的美麗作品。這個充滿心碎與感動的家族史詩將揪住你的心臟,直至最後一頁。 國際媒體,佳評如潮 朱薩克以細膩手法創作了一個獻給失去、哀傷與罪惡感的作品。――《出版人週刊》 敘述手法極為錯綜複雜,越過時間、空間,

甚至跨過海洋。朱薩克生動地描繪了一幅兄弟群像。他們用盡全力,延續家族故事,並以此找回屬於這個家的平衡。――《時代雜誌》 這本令人驚豔的作品力道強大,讓人無法抵擋,深深感動。《克雷的橋》鋪展故事的過程就像反轉過來的魔術手法,以各種誤導方式展現傑出的敘述性詭計,必須等到所有元素都在眼前攤開,你才會恍然大悟。――《華爾街日報》 令人不捨掩卷……你會真心相信《克雷的橋》的角色都是真的,而且忍不住對他們付出關心……感動得令人心痛,又幽默得令人發笑,而且百分之百激勵人心。――《為妳說的謊》作者,暢銷作家M.L.史黛曼 溫暖而真誠……這是一個愛、藝術與贖罪的故事。有些粗野,有些愉快,時有睿

智深奧之語,極度感人。――《泰晤士報》 在不完美的世界裡,有著不完美的人,而朱薩克決心讚頌他們的奇異與獨特……文筆優美,挑動情緒……《克雷的橋》必定能觸動你的心弦。――《紐約書評》 《偷書賊》 文字餵養人類的靈魂,讓我們與世界連結, 愛給我們活下去的勇氣,並訴說一段撼動死神的感人故事...... 死神首度以豐富的感情,為讀者講述一個孤單的小女孩, 如何藉由閱讀的力量,度過人生最艱困的時期。 9歲小女孩莉賽爾和弟弟在戰亂中被迫送到寄養家庭,但弟弟不幸死在旅途中,莉賽爾在弟弟冷清的喪禮後偷了一本掘墓工人的手冊,為的是要紀念自己永遠失去的家庭。 寄養家庭位

在慕尼黑凋蔽貧困的區域,大人彼此仇恨咒罵,老師狠毒無情,戰火時時威脅人命。莉賽爾每晚抱著掘墓工人手冊入睡,惡夢不斷。養父為了讓她安眠,於是為她朗誦手冊內容,並開始教她識字。 學會認字進而開始讀書的莉賽爾,儘管生活艱苦,吃不飽穿不暖,卻發現了一項比食物更讓她難以抗拒的東西——書,她忍不住開始偷書,用偷來的書繼續學習認 字。從此莉賽爾進入了文字的奇妙世界,讓她熬過了現實的苦難,也不可思議地幫助了周圍同樣承受苦難的人:讀書給躲在養父家地下室的猶太人聽,在空襲時為躲 入防空洞中的街坊鄰居朗讀故事,安慰了每顆惶惶不安的心,潛移默化改變了原本粗鄙的性情。 對照著戰場上萬人之間的爭奪殘殺,莉賽爾

藉由閱讀與文字所散發的力量,讓死神驚訝地睜大了眼睛,一面收取戰場上的靈魂,一面思索人性的深奧:為什麼人類一面展現殘酷的殺戮,一面又有發自內心的關愛呢? 多年以後,死神前去迎接莉賽爾的靈魂。死神坐在喧囂的大馬路旁,忍不住感嘆道:「人哪!人性縈繞我的心頭不去!人性怎能同時間如此光明,又如此邪惡!」 名人推薦 宋怡慧(丹鳳高中圖書館主任,作家) 凌性傑(作家) 高翊峰(小說家) 張淑玲(昶心蒙特梭利學校負責人) 張惠菁(作家) 郭重興(讀書共和國集團社長) 陳又津(小說家) 陳藹玲(富邦文教基金會 執行董事) 曾淑賢(國家圖書館館長) 焦糖

陳嘉行(左派小業主) 黃月銀(中山女高國文教師) 楊富閔(小說家) 蔡宛穎(高雄中學國文教師) 蔡淇華(惠文高中教師.作家) 劉奕成(將來銀行籌備處 執行長) 鄭宇庭(新手書店創辦人) 鄭美瑜(成功高中國文教師) 好評推薦 ★ 引人入勝、力道強大的敘事……若沒了文字,我們人類什麼也不是!死亡,不再狂傲!——華盛頓郵報 ★ 一個獨特的故事。——柏克萊大學圖書館館長法蘭西絲卡‧戈史密斯 ★ 這個故事會改變你的生命。(主角)莉賽爾展現一種無可置疑的人性希望,在戰火、貧困、殘酷的環境中可以仰賴的希望。——紐約時報 ★ 足以和《安妮的日記》與《夜》等

書並列經典作品之林!書中的哀愁與悲劇,像黑白電影一般掠過讀者眼前……(情節)不斷擾動著讀者的心緒,又充滿無窮的詩意美感。——今日美國報 ★ 本書足以和馮內果的《第五號屠宰場》裡面的肅穆、安慰人心的黑色幽默相提並論。——時代雜誌 ★ 高貴、省思、感人、美麗、不可忽略。——Kirkus雜誌 ★ 一大成就,不論是篇幅或主題,在在挑戰讀者。——出版人週刊 ★ 年度最值得期待的作品。——華爾街日報 ★ 《偷書賊》這個故事乃是對於生命、文字所發出的禮讚,令人不僅想讀它,更會永遠記得它。——The Horn Book Magazine ★ 獨樹一格的故事敘述。——Scho

ol Library Journal重點推薦 ★ 這麼感人的小說,會讓好多讀者熱淚盈眶。——Independent on Sunday ★ 作者的說故事技巧高超,故事非凡又催人熱淚,一氣呵成。——The Guardian ★ 了不起!這麼美、這麼令人激動的故事,讀完後如餘音繞樑三日,讓人感同身受。——Sunday Telegraph ★ 一個引人入勝又賺人熱淚的小說……會在讀者心頭縈繞不去。(本書)簡直到了完美的境地。——VOYA(美國唯一針對以青少年為工作領域之圖書館、教育工作者所發行的刊物) ★ 這本書太特別了,一開頭就深深吸引了我。……書中最引人入勝的就是結

構。死神這個敘事者不斷穿梭時空,在故事現場和當代的讀者面前敘述故事的發展、人物的結局……——教育學家Susie Wilde發表於Children Literature刊物上的評論 ★ 本書的人物立體活潑,故事情節感人至深,不但會令閱讀經驗豐富的青少年讀者喜愛,更會受到成人讀者的歡迎。書評家認為這本小說將「書」這個物品轉化成為無價寶藏,一定能受到讀者的歡迎。——Bookmarks Magazine ★ 這個故事裡的人物角色非常吸引人,除了「文字的力量」這個重要意義之外,更是一個小女孩勇敢面對殘酷環境、找到人性關懷的感人故事。——Booklist 作者簡介 馬格斯‧朱薩克

(Markus Zusak) 一九七五年生於雪梨,父母為奧地利與德國後裔。馬格斯.朱薩克可說是當代澳洲小說界獲獎最多、著作最豐、讀者群也最廣的作家。迄今出版《偷書賊》(木馬文化,2005)、《傳信人》(木馬文化,2008)、《克雷的橋》(木馬文化,2019)等書。。 經歷過《偷書賊》全球性的成功,朱薩克沉寂數年時光,都是為了醞釀創作生涯中最好的故事。 「你總是希望每字每句都能完美,要把故事說對、說好。其實我的心情就像書中的主角克雷,他想造出一座最美麗也最完美的橋――可是內心深處,他知道這不可能做到。但是這個嘗試的動作是美好而且了不起的。我在寫這本書時就是這個感覺。」 藉

由《克雷的橋》,朱薩克想描繪一個充滿缺陷、彼此恨著又愛著的家族;他想讓讀者感受到文字的生命與力道。對於朱薩克的成功,你可以說他擁有與生俱來的寫作天賦,但這一切更可能歸功於他對完美的追求,十三年間持續創作,未曾間斷。「身為作家,我是這樣覺得:其實你一直處於熱身的狀態。就某方面來說,寫書就是為下一本作品熱身。」這是他的創作之道,而在《克雷的橋》之後,我們必能再次迎來他超越自我的下一本鉅作。 www.randomhouse.com/features/markuszusak Facebook:/markuszusak Instagram: @markuszusak Tumblr: h

ttp://www.zusakbooks.com 譯者簡介 馬新嵐 高雄出身,現居桃園。台灣大學會計學系學士,交通大學管理科學研究所碩士。雜食性讀者,希望每天有36小時。 呂玉嬋 生於台北,藝術碩士。喜愛戲劇、文學及旅行。 《克雷的橋》 繁體中文版序──回家的橋,也是離家的橋 馬格斯.朱薩克 寫完《克雷的橋》一年後再為它寫序,有種回到家的感覺。這使得我再一次想起這本書,以及書中角色伴我度過多麼長的一段時間,我想他們應該會和我在一起一輩子吧。當我終於將書完成,眾人說:「你一定很開心。」但事實是,不知怎麼,我有種失去親人的感覺。經過多年掙扎與懷疑,恐懼與努力,和

許許多多的快樂,我不禁想,沒了克雷、沒了鄧巴家那些男孩和他們的父母,麥可和潘妮洛普,我該怎麼繼續下去。我也會想念凱莉,她是克雷最好的朋友,一名騎師學徒,另外還有那五隻居住在鄧巴家的動物。完成《偷書賊》後的十三年間,這些角色在我心中,也在我身旁。他們是我的朋友,也是最了不起的對手。他們是我身為作家最大的挑戰,也是最大的喜愛。從過去到現在,我一直都是鄧巴男孩。 這個靈感第一次是出現在我二十歲。(寫下這句話時,我已經四十三歲了。)那個時候,我全心投入作家這個職業,即便當時遭遇的多是挫敗。我總會在住家附近散很久的步。其中一次散步時,我在心中看見一個正在建橋的男孩,並為他取名「克雷頓」(Clayt

on)。我本來打算將書命名為《克雷頓的橋》(Clayton’s Bridge),幾個月後我又想:不,不要叫《克雷頓的橋》,叫《克雷的橋》(Bridge of Clay)好了。這個改變為我的靈感注入全新深度的意義與情感。我見到一個以石頭或木材當材料建橋的男孩,但這材料中也包括了他自己。他將自己的整個人生鑄進橋中。就這個靈感而言,若以英文的角度來看,克雷(Clay)同時可當作名字,也是一種建材:黏土。黏土可以塑造出任何事物,但需要火焰使其定型……於此,我見到一個全新的故事開頭成形,以及一個確切的結局。只是還沒準備好下筆寫它。 嚴格說來,我在二十幾歲前半曾試圖將故事寫成另一種版本,卻也很快地發

現,我寫出來的東西跟想要的並不一樣。你總是在找一個能將心中感受轉化為紙上文字的方式。所以我先將《克雷的橋》放到一邊,書一本接一本出,直到我創作的第五本作品,也就是《偷書賊》出版。我想,該是時候再來挑戰這個男孩、他的橋,以及他對偉大成就做的嘗試了。 我開始蒐集新點子是在二○○六年。這些點子包含一個五兄弟的家庭,一名從東歐前往澳洲的母親,還有一個深深著迷於米開朗基羅的父親,尤其是大衛像,以及他未完成的作品,奴隸們(又稱囚徒們)。當我想著潘妮洛普.鄧巴帶著一只手提箱,裡面放了兩本書(《伊利亞德》與《奧德賽》),就這樣從歐洲來到澳洲的畫面,真心相信我有了必要的元素。我們時常覺得自己像是住在一個渺

小的郊區,但在這樣的一個地方,有著艱苦而殘破的一家人,受到旅途與笑聲、美好的生活和悲慘的死亡撼動。更有一個男孩,他受盡一切苦楚,只為將全家凝聚在一起。我想將所有美好、所有悲劇與所有勇氣全放進這個設定在郊區的故事中。 最後,我覺得應該可以稍微談談書中、故事中的那些橋,尤其是這本書。敘述者(克雷的大哥馬修)時常對讀者講起,他做為這個故事的作者與做為聽眾的讀者間的連結。我也常想像這件事。我地球一隅寫作,而這些字句延伸遠走,來到閱讀這本書的讀者面前,不管他們身在何處。這麼一來,即便是在我寫作的當下,讀者也成了故事的一部分。 如果用更直接,更故事導向的說法,那麼《克雷的橋》中的橋梁隨處可見。

尤其,克雷是為了將他的家人凝聚在一起才建橋,但同時也是為了找到一個離開的方式。那座橋的方向能通往家,也能離開家。而馬修也在建他自己的橋。他不僅是想了解自己的弟弟,更是為了理解自己有多麼愛他。就是因為這樣,他才要寫這個故事,這些字句都是愛的證明。 創作《克雷的橋》時,我遭遇許多挑戰,並靠著意志力讓書得以成形。我認為,我之所以在《偷書賊》後花上十三年才完成此書,是因為我一直想在寫作上超越自己,我向來以此為目標,想抓取稍微超出能力範圍的成就。有時我會覺得,這好像是自己與自己在爭搶世界盃寫作冠軍。但如今一切都結束了,我知道我已盡了全力。故事中的橋是克雷,但這本書則是我。暫且不管其他人怎麼看,我知

道這本書是以勇氣寫成。就目前而言,我已十分欣慰。我希望你也能在書中找到勇氣,在這些角色中找到善意。 在此致上最高的祝福與敬意 馬格斯

集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋

為了解決附近木材建材行 的問題,作者藍文瑩 這樣論述:

國立高雄師範大學地理學系研究所碩士論文摘要研究所別:地理研究所碩士班論文名稱:集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋指導教授:吳育臻研究生:藍文瑩論文內容:共一冊,文13萬8千餘字,分五章13節,約以800餘字扼要說明。摘 要集集地區在光緒年間因樟腦業發展而興盛,以致大正9年(1920)新高郡役所與集集庄役場皆設於集集街,直到日治中期都是這一帶最高級的中地。日治中後期,為運輸日月潭水力發電工程所需之建材,而興建二水至門牌潭的鐵路(集集線鐵路的前身),然而日治末期集集的交通樞紐地位已被水里取代,因此本文欲從位置與產業活動來探討集集與水里的發展變遷。研究目的有三:1.釐清集集、水

里聚落中地位階的轉變,2.探討集集與水里的位置對兩地市街中地地位消長所扮演的角色,3.分析產業活動對集集與水里市街中地地位消長的影響。研究方法以整理和分析相關文獻資料、地圖比對,以及半結構型訪問法為主,以歸納分析集集和水里中心市街轉移的因素。清代集集與水里地區屬於漢番交界的沿山地帶,集集的位置位在西邊,水里相對在東邊,此位置的關係,影響清代漢人由西向東拓墾,集集的開墾較早於水里,此外,集集地區的地勢相對較低平,位於入山的孔道,因而成為漢人入山開墾的起點,早在乾隆45年(1780)即出現市街,成為漢番交易中心,做為一個停留點;隨著漢人逐漸往內山開拓,水里當時為進入埔裏社或通往東部後山的過路點。而

造成日治末期集集交通樞紐地位漸被水里取代的關鍵原因為,大正8年(1919)日月潭水力發電工程的建造,為水里帶入許多的工程師與工人,因為人口的進駐,帶動水里的發展,水里逐漸成為附近區域交通中心。戰後,由於臺灣的香蕉與外國香蕉競爭,同時民國60年(1971)臺灣農村的勞工外移,因此臺灣的香蕉逐漸沒落,集集賴以發展的經濟優勢消失,集集發展日漸沒落;另一方面,民國47年(1958)林業政策開放,為水里也帶入更多的人口,將水里市街的發展推到巔峰,其影響直到民國74年(1985)林業政策轉變為止。此外,民國70年代,臺灣電力公司在水里地區興建兩座抽蓄水力發電廠,透過人力的注入,因此維持水里市街將近30年(

民國47年至民國74年)的穩定發展;雖然民國80年代至今日以來,集集致力推動觀光業,成為假日遊客的停留點,相對水里則較少遊客進入,然而就兩地市街發展而言,水里市街的中地等級仍高於集集市街。關鍵詞:集集、水里、位置、產業變遷

日式住宅外觀演繹法

為了解決附近木材建材行 的問題,作者NPO法人築巢會 這樣論述:

以住宅和環境之間的「境界空間」, 演繹內與外,歸屬和旅途 從過渡情境到無止盡延伸的關係。 創造隨時間日豐共好,適時適地適所的住宅風景美學。 外觀是人們對建築物的第一印象,也是影響住宅與周邊環境關係的重要橋梁。正因為這 些境界空間「並非絕對必要的設計」,所以能營造出令人心境柔和的場所,從調和周遭 環境、自然人文、時間歲月的住宅風景中,喚起「家」的情感與意象。 NPO法人家づくりの会(NPO法人築巢會)成立於一九八三年,打造過逾七百個住家, 集結眾多日本資深建築師的經驗理念,以其中「住宅外觀研究會」成員為中心,將外觀 設計解析出三種手法、四個建地條件,精湛示範「既模糊界限又保有領域感、對外

開放 又確保隱私、營造風格又融合環境」等種種難以兩全的設計,並且提出各空間的多樣設 計方式,帶領讀者一覽眾位建築師的各種建地條件對策、易維護保持的外觀設計方法, 體會洗鍊、潔淨的日本美學意識。 【全書章節摘要】★全彩305幅設計詳圖 + 實景照片 + 細部照解說★ CHAPTER1 探討住宅外觀 廣泛探討外觀設計的用途或價值,抒寫建築風景、人文風景、街景風景的觀察或理念。 章末提出外觀設計三階段和多項業務提醒 CHAPTER2 設計的7大關鍵 集結日本多位建築師的傑出作品,從整體到細部、從理念到實踐作法等逐一精要簡述。 外觀設計的目的也和建築物一樣包含許多層面,因此本節歸整出三大設計

關鍵「開放空 間」、「封閉或部分封閉空間」、「一體化」分別說明。此外,依據建築物與外觀的關 係分出「寬敞、狹小、高與低、不規則」四種建地類型並提出多樣設計案例。 CHAPTER3 細部設計詳圖與解說 本書外觀設計的範疇包括「門板、門柱、信箱、對講機與門牌、通道地板、照明、柵欄 與圍牆、擋土牆、植栽、庭院、戶外平台、陽台、長凳、棚架與遮陽蓬、圍欄、光風綠 水的設計、空調室外機與熱水器區域、廚房後門區域、戶外水龍頭、儀表箱區域、晒衣 場、寵物、配線收整、情調營造、停車空間地板、推拉門與鐵捲門、車庫屋頂、自行車 停放處」。豐富的細部設計圖和實際照片,配上精簡洗鍊的文字,使閱讀節奏輕快,有 效率地充

分理解種種設計技巧。

苗族傳統木構住宅之研究~以范氏、姚氏吊腳樓為例

為了解決附近木材建材行 的問題,作者黃英峰 這樣論述:

摘 要風土建築雖非主流學術殿堂中的典範,卻是各民族生活沈澱與經驗累積的智慧精粹。本研究以苗族傳統木構建築為主體,範圍為黔東南之苗族居住區域,研究方法從文獻分析、田野調查訪談與實地測繪記錄等三方面進行。研究內容嘗試將苗族建築做梗概性分析整理,包含公共建築和家屋建築兩大部分。研究精要聚焦於苗族木樓建築結構之分析,研究實體為二棟苗族典型木構民居,分別位於貴州省錦屏縣清水江北岸平略鎮之鬥寨范氏古宅及南岸河口鎮之姚氏故居。此二棟建築分別類屬於斜坡式和平台式之苗族傳統木樓典型台基,研究期間詳實記錄二棟木樓重建的過程,包含其平面空間、使用功能、建築工具、營建工法與建構流程等資料,記錄方式分為影像、繪圖(測

繪手稿、Auto CAD 電腦繪圖)以及工作日誌等三大部分;重建過程同時調查訪談傳統建築工匠和耆老,以了解苗族解建築風俗,保存在地思考與脈絡意義之紀實,希冀為苗族建築研究留下最忠實的資料。本研究之最終目的希望歸總出苗族建築之特色與其隱性知識力量,達到為文化遺產保存與人類智慧傳承的基本任務。研究成果呈現分為技術紀實與文化省思兩部分:兩棟建築實體測繪詳細資料紀錄,為過往研究對於實務數據取得不易,提供了苗族木樓住宅各面向的結構圖和尺寸數據的樣本資料;在深沉文化思維體認上,從歷史文化、工藝技術、空間使用等面向探討苗族木構住宅的特色,進而從中探索、發掘出可供現代建築參考學習及效法施用的有益因素,藉以推衍

台灣坡地建築之省思。

附近木材建材行的網路口碑排行榜

-

#1.當蠢蛋FPS玩家誤闖異世界之時 (3) - Google 圖書結果

... 是我還沒接近過的地方但光點的所在位置看起來不像有建築物從許多間二樓客房傳出男女的喘息聲放著磚瓦與木材 G P S光點浮現的位置可以看到有黑影倒在地上我搜尋附近 ... 於 books.google.com.tw -

#2.是彰化專業木料行,專營原木建材,是中部板材 - 松川木業

原木木材產品銷售及咨詢,公共工程及私人工程木構造專業施工,木構造工程規劃及設計,歡迎建材行跟木工師傅採購,保證木料應有盡有,專業的板材木料木材提供, ... 於 www.sc-wood.com.tw -

#3.請問高雄有沒幫忙運送到府的建材行 - Mobile01

... 在幫人運送的建材行要買多少他才會幫人運送呢?另,木材的價格好像很亂差價高達20% 以上(200 差50 以上)所以,能否請前輩提供一下價格上比較ok 的建材行(木工DIY 第1頁) 於 www.mobile01.com -

#4.木百貨|專業木板、木材供應商|

木百貨採購平台. 木百貨是專業的製材加工廠,專業進口生產木板、原木、實木板、薄木板、松木拼板、松木角材、木圓棒、木皮、合板、密底板、夾板、歐松板、木片、壓克力 ... 於 woodmall.com.tw -

#5.朝陽木材合板行: 首頁

朝陽木材合板行. 於民國66年成立,深耕大高雄地區幾十年,專業經營高雄木板裁切、高雄木材合板、高雄水泥板、高雄壁板、高雄石膏板、高雄蜜迪板、實木門、床板、高雄矽 ... 於 www.sunplywood.com.tw -

#6.2020.04.25 【生活札記】木材行初體驗及省思

... 而用google map找尋家裡附近的木材行,想去裁切符合書櫃尺寸的活動層板~(上周六日 ... 找了離家最近的,評價也很不錯的「季豐(奇美)木業建材行」. 於 lovelyflip2014.pixnet.net -

#7.蘆洲木材行 - Irual

很久以前在我家附近找到一間木材行結果進去一看其實是建材行因為要做學校的東西所以需要一些比較好的實木ex.楓木、松木(一般建材行都只會賣木心板或是像柳安這種比較爛 ... 於 www.irual.me -

#8.泰山木材行網站相關資料 - 工商臉書

泰山木材行- 台北裝飾建材,台北市,02-2557-7619查詢公司統一編號,臺南市政府,廢止,台南市中西區協和里臨安路一段236號1樓裝飾建材於台北的泰山木材行,地址是台北市 ... 於 yellowpage.fixy.com.tw -

#9.宏興木材行桃園市 - 工商專業網

位於桃園市大園區新生路113號的宏興建材行是居家裝潢建築材料商家, 歡迎一起來分享相關消費經驗。 宏興木材行, 桃園市 ... 於 icompanypro.com -

#10.水電行介紹---台北市中山區龍江街419號的隆升建材行(統包商)

5945水電行—呼叫隆升建材行(統包商)---賣材料也賣服務一、前言:為甚麼 ... 除了上次介紹過汀洲路的裝潢叢聚市場,龍江街附近也有這樣的叢聚,僅龍江 ... 於 tttt.pixnet.net -

#11.建材行台北大安區 - 工商筆記本

請問一下台北市大安區附近的建材行,有賣木料的...,順便問一下是否有裁切服務,不要特力屋,太貴了,若沒有的話,北縣也可以..謝謝. 於 notebz.com -

#12.弘宇建材行工作機會|518熊班

弘宇建材行公司簡介:發展歷史:在地經營木作建材40年。環境介紹:近捷運後山埤站,中午在公司附近用餐,步行即可到達選項多,相當方便。經營理念:積極服務舊有客戶的 ... 於 www.518.com.tw -

#13.建隆建材行

台中建材行,建材五金行-建隆建材代售一品,三環,南亞,永勝億,鴻榮...等拉門,塑鋼門,建築五金,門斗,合板. 於 www.jianling.com.tw -

#14.【宏泰建材有限公司】台北市最齊全且便宜的建材行 - 木材、磁磚

專營各項裝潢建材~木材、水泥、防水材、油漆、磁磚、衛浴、五金、工具. ... 我們是一家50年老字號的建材行,位於台北市中心,便捷的位置加上琳瑯滿目的建材,更能提供 ... 於 taipeidiy.com -

#15.日昶建材五金行-木工裝潢材料,木心板,夾板,角材 - 建築世界

我們提供裝潢木材、五金販賣,以及DIY裁板。 歡迎來店蒞臨選購!秉持著「品質至上,以客為尊」的經營理念,專營裝潢材料與各式耗材 ... 於 www.arch-world.com.tw -

#16.建材行廠商 - 亞洲建築專業網

建材行 廠商,關鍵字搜尋結果有建材行資料第1頁,相關廠商搜尋:建築五金,附近五金建材行,建材,木材行,建材行,玻璃行,五金行,綠建材,工程行,水電行,水電材料行,鐵材行建材 ... 於 www.archi.net.tw -

#17.台北市木材行 - 台灣工商黃頁

位於台北市內湖區成功路3段119號1樓的長弓木材行,成立於1986年,資本額45,000元。 ... 營業項目為金屬建材批發業、建材零售業、門窗安裝工程業、室內輕鋼架工程業等。 於 twnypage.com -

#18.裝潢建材批發大王

裝潢建材批發大王.裝潢材料.合板.夾板.木心板.塑木.木板.新琦石.角材.矽酸鈣.綠建材.樺木合板.南方松.木頭地板.木材行.仿大理石紋板.建材.五金.spc地板.木地板. 於 www.top-999.com -

#19.立泰建材 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,立泰建材土城,土城立泰建材行,文中路建材行,水泥建材行,立泰裝潢五金,桃園八德木材行,春日路建材行,建材行桃園. 於 atm.iwiki.tw -

#20.建材行台北 - 建築材料

Kijiji建材行專區提供最多建材,台北. ... 日通建材批發,木材合板,夾板,木心板,柳安,角材,貼美耐板,貼木皮板,建材批發,五金, ... 台北附近的建材行. 於 leather05081024.pixnet.net -

#21.永益木材行(台北) 台北市士林區文林路651號1樓 - 蝦皮購物

賣場所有商品皆為批發價格,批發都有最少購買量限制喔! (每樣商品批發數量不同,購買前請詢問) 此賣場沒有裁切木板及估價,有需求者,請另外洽詢本公司 此賣場 ... 於 shopee.tw -

#22.大新木材行 - 黃頁任意門

大新木材行,統編:04711072,地址:台北市松山區八德路四段475號,負責人:黃瑞益, ... 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發, 包括螺釘、金屬門把手、鐵釘等批發。 於 twypage.com -

#23.東慶木材行

東慶木材行在地經營50年(Since 1966) 傳承三代服務經驗,以客戶需求為導向,就其各種不同的應用提供完整全方位的解決方案。 於 www.tkdoor.com.tw -

#24.松達裝潢材料行 - 1111商搜網

產業類別:: 木材板材、耐火防火、防水防潮、牆體材料.天花板、施工材料. 主要商品服務:: 室內裝潢木板、實木皮板、防火建材、木材、五金等材料. 於 trade.1111.com.tw -

#25.頂埔木材建材行/負責人:陳_鐘- 土城區

公司名稱:頂埔木材建材行·代表人姓名:陳_鐘·公司所在地:新北市土城區頂埔里28號·統編:33697850資本總額:5000·公司狀況:核准設立·核准設立日期:1975/4/28. 於 gotw101.com -

#26.龍華木業,大台中各式木材批發, 原木板材, 台灣檜木, 專業木材 ...

木材 專家、台中木材批發、木材供應商! 本公司為專業進口北美板材及東南亞地板料,供應國內外廠商。 我們成立於西元1986 年,歷經30 多年的木材批發買賣,無論是在一般 ... 於 phcwood.tw -

#27.桃園力泰建材行- 木心板(木芯板)、夾板(三合板)、花板 - 露天拍賣

你在找的桃園力泰建材行- 木心板(木芯板)、夾板(三合板)、花板、浮雕板、波麗板...等, 111年02月16日起優惠價格就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及 ... 於 www.ruten.com.tw -

#28.彰化建材行請問彰化哪裡有木材建材行? - Earm

請問彰化哪裡有木材建材行? 4/3/2010 · 大全木材行No. 204號, 中正路二段, 彰化市, 彰化縣, 500 你也可撥打1288中華電信查循您附近木材商家搜尋附近地區更多資訊 ... 於 www.p3dxp.co -

#29.各類木材、線條、線板、製品、原木桌板- 桃園 - 佳佳木業

經銷商. 聯絡電話. 傳真電話. 地址. 豐偉木業. 03-439-4936. 03-439-0130. 平鎮市新光路三段305號. 龍江建材. 03-457-4764. 03-450-6860. 平鎮市龍南路81號. 良記裝潢. 於 www.selectwood.com.tw -

#30.南投重興建材行

南投重興建材行提供各式木材,合板,五金,塑膠門,吸音,防火材料等建材買賣,另外亦提供代客裁切及設計裝潢之服務,透過專業的裝潢技術,達成您所需的要求. 於 7476.tw -

#31.元隆木材建材行電話號碼02-2945-7889 - 新北市建築材料

於新北市建築材料-木材的元隆木材建材行電話號碼:02-2945-7889,地址:新北市中和區興南路二段261巷6號之25, ... 元隆木材建材行附近的建築材料-木材店家公司 ... 於 poi.zhupiter.com -

#32.世門裝潢建材五金 - Mathieur

世門裝潢建材公司(建材行) Shimate Building & Decorative Materials Co., ... 所以就在家裡附近的店面詢問,有家五金行老闆說世門有在訂做,我就跑去詢問世門, ... 於 www.mathieucroset.me -

#33.新全興木材行

販賣各式裝潢用的五金、建材、木芯板、夾板、矽酸鈣、角材、石膏板、美耐板、養生膠帶、和紙膠帶....... 新北市板橋區文化路二段341號, Banqiao District, ... 於 www.facebook.com -

#34.請問新埔附近木材行- 板橋QA

各位午安因為床沒有木板~要雙人床的木板所以不知道新埔或,哪裡有木材行的? 可以裁單人兩片~或雙人的!! 因為只有機車~沒有發財車~所以能在附近~ 謝謝- ... 於 life.faqs.tw -

#35.木材行台中

潭子.大雅這附近哪裡有木材行會賣量少的散客 ... 台中樓梯扶手欄杆批發,彰化樓梯扶手欄杆批發,雲林梯板建材批發,南投客製化樓梯扶手,嘉義科技木欄杆,新北鋼芯專利 ... 於 shouyi.freakyboards.pl -

#36.木興號-專售建材合板五金木材 - 中華黃頁

木興號實業股份有限公司創立於民國58年,正派經營的老店,專售各種品牌的建材,五金及裝潢材料,品質好、種類多、信譽可靠,價錢公道,歡迎蒞臨選購。木材、合板、 ... 於 www.iyp.com.tw -

#37.台中市.潭子.大雅這附近哪裡有木材行會賣量少的散客

大雅這附近哪裡有木材行會賣量少的散客. 問問做裝潢施工的. 如果有人店家或住宅在裝潢.你不仿前往詢問.甚至他們會有切下來不要的小木塊,不收錢的,我曾經就這樣找到自己 ... 於 pharmknow.com -

#38.宏昌建材行 - Privod

宏昌木材行-本行秉著誠信務實精神,無論是何種木材,一才一寸皆憑藉百年以上木材剖 ... 利昌建材工程行相關公司,利昌建材工程行附近相關行業,利昌建材工程行司法案件, ... 於 www.privod.me -

#39.台中木材行的推薦與評價,PTT、FACEBOOK和網紅們這樣回答

推whatevonne:后里也有三家木材行,不過都是製造建材的木頭(角材) 03/13 10:22. 推lovemibby619:台中烏日高鐵附近有家忠聯建材老闆還滿有點子的 04/16 22:45. 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#40.木材行,建材行

木材 行,建材行. 雖然是有木材行不過,不知道一次要買多少. ... 下面建材行是從知識+找來的,應該可以買少量。 一.木材行 ... 逢甲大學附近:. 於 addabout.blogspot.com -

#41.永康區永利木材行·經營建材批發業在臺南市享有盛名 - EZ搜公司

找臺南市永康區中山南路·建材批發業服務首選【永利木材行】店家·行號經營產業位於:臺南市永康區東橋里十九鄰中山南路467巷10號·營業項目:五金批發業,機械批發業, ... 於 www.ezsogosi.com -

#42.北新建材“打怪升级”:石膏板之王,防水领域老三,酝酿涂料业务

石膏板简单来说以石膏为主要原料,用护面纸牢固粘在一起的一种建筑板材,有质轻、耐火、保温、隔声、施工便捷、便于表面装饰等优点,并能够替代有限的木材 ... 於 finance.sina.com.cn -

#43.前往木材建材行-宜蘭縣羅東鎮規劃2條交通路線地圖 - Biz字搜網

搭乘公車路線抵達木材建材行-宜蘭縣羅東鎮附近站牌 ... 毅達木材行負責人:王秀容在宜蘭縣三星鄉大義村大義路130之18號1樓已有18年2個月成立於2001-09-04統一 ... 於 www.bizzword.com -

#44.木材建材行 - 台灣公司行號

位於台北市內湖區文德路219號1樓的永森商行,成立於2001年,資本額90,000元。營業項目為木材批發業、磁磚、貼面石材批發業、衛浴設備批發業、建材零售業、五金零售業等 ... 於 zhaotwcom.com -

#45.新北網建行-新莊木材行

建材行,防火建材,新北市建材行,新北市防火建材,新莊區建材行,新莊區防火建材,台北不銹鋼修邊條,新北不銹鋼修邊條,新北磁磚修邊條,台北磁磚修邊條,台北封邊條,新北封邊 ... 於 www.wj-design.com.tw -

#46.台中建材行 - Ifty

附近 美食餐廳小吃推薦台中市東區旱溪西路一段190巷9號捷登工程材料。 ... 材行店家商品徵才資訊台中建材行台中建材批發五金建材行磁磚建材行木材建材行石材建材行裝潢 ... 於 www.cdduoyumi.co -

#47.基隆木材行 - Luenen

泰昌建材行,木料建材,實木地板,集成地板,鐵製建材,裝潢五金,基隆木料建材, ... 民街2號之16,1樓元發木材行附近相關的公司與企業元發木材行的手機QR CODE 元發木材行的 ... 於 www.luenebuuse.co -

#48.Fw: [分享] 推薦基隆的建材行 - PTT台灣在地生活

看板: WoodworkDIY 標題: [分享] 推薦基隆的建材行時間: Sat May 5 14:00:09 ... 小小需求的客人願意幫忙裁切的店家其實不太多我想推薦一下今天去的建材行在海大附近, ... 於 pttlocal.com -

#49.找木材建材行相關社群貼文資訊

https://www.facebook.com/力泰建材行-404534206242383/ ... TW. 佳佳線條──正佳木業、佳佳木業、佳昕木業:各類木材、線條、線板、製品、原木桌板、南方松、碳化 . 於 foodtagtw.com -

#50.住屋居家|建築材料|建築材料木材|新北市|中和區 - 資訊書籤

新北市中和區宜安路92...大慶門窗中心附近美食餐廳小吃推薦桃園縣桃園市春日路559號德立五金建材行附近美食餐廳小吃推薦桃園縣蘆竹鄉南山路三段274巷8號澎湖縣內有一 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#51.温哥华天空Vansky.com - 温哥华本地信息,分分秒秒都在更新

品牌新车 车行卖车 汽车买卖 转lease 自行/摩托车 ... 办公用品 工具五金 建材 门窗 木材 机械设备. 票卡折扣: ... 2华妇温西车内遭轰毙警员持枪搜索附近房屋. 於 www.vansky.com -

#52.豐凱木材工廠 - BIZPO

豐凱木材工廠的營業地址在台南市佳里區忠仁里建中街31號. ... 附近公司行號 ... 13232783, 鑫泉建材行, 台南市中西區光賢里武聖路151巷30弄20號1樓, 張陳麗華. 於 tw.bizpo.net -

#53.鋐泰木材行 - 公司商業資料庫

統一編號 公司名稱 地址 90965068 新鋼配管材料有限公司 高雄市三民區九如二路255之2號9樓 90513184 富凱健康事業有限公司 高雄市三民區九如二路220號 90950656 阿坡羅實業有限公司 高雄市三民區九如二路255之3號13樓 於 alltwbiz.com -

#54.三侑建材行- 建築材料木材 - 紅頁工商名錄大全

【三侑建材行】是位於高雄市苓雅區四維一路57號的高雄市,建築材料木材,建築材料,住屋居家商家, 關於三侑建材 ... 附近美食餐廳小吃推薦高雄市三民區克武路144號康賀。 於 www.iredpage.com -

#55.巧晟裝潢五金有限公司: 巧晟裝潢五金-新北五金行,台北五金行 ...

Titus西德緩衝鉸鏈. Titus-T-Type 寸15 厚門入柱緩衝鉸鏈BAT510A. NT$ 360 ; 懸吊輪. 新型防晃動快拆隱藏式靜音滑輪(重型)ME8D. NT$ 890. 於 www.datou.com.tw -

#56.明昇木業 - 台灣木材網

明昇木業成立於民國70年間,主要從事伐木、木材批發、建材零售為主,從巨大原木裁割到小木塊不同尺寸都可以為客戶需求量身訂做,從木材種類、尺寸、 ... 於 www.taiwanwood.org.tw -

#57.花$30买到价值$1500珍藏品植物(组图) | 今日悉尼

6 天前 — 上周她到住家附近的Bunnings购买了一株龟背竹。 作为最常见的家庭植物,龟背竹的居家装饰作用还是很强滴,很受local和咱们同胞的欢迎~Elsie在回家收拾 ... 於 www.sydneytoday.com -

#58.綺登木材五金行 - 公司資料庫

綺登木材五金行的公司登記資料 ... 五金零售業(F206010); 建材零售業(F211010); 建材零售業(F211010); 漆料、塗料零售業(F207010) ... 綺登木材五金行附近的公司 ... 於 alltwcompany.com -

#59.永安五金建材行| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

永安五金建材行 · 勝榮建材五金行 · 全家南投中寮店 · 南投縣中寮鄉公所 · 元信藥局 · 大利多彩券行 · 阿姆的染布店 · 中寮國中 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#60.特力屋的建材木板會比一般建材行貴嗎?能幫切割嗎?

所以價格會低一點。 是比較貴. 不知道你指什麼板而單人床床板. 你去附近木材行或建材行. 跟他們說 ... 於 qaz1014055.pixnet.net -

#61.實木建材工廠直營|一級木桃園建材行

關於我們. 一級木傢俱建材,為建築及裝潢材料之首選,於2009年成立一級木原木建材廠及門市,展示多種台灣檜木、梢楠產品外,更精選農林木業內的上等木材製成精品。 於 www.first-wood.tw -

#62.各區建材行叫貨專線

周億五金建材有限公司02-2883-0169 台北市士林區華齡街198-1號1樓 宏昌木材行02-2891-2502 台北市北投區中央北路二段135號 文山木材行名暘行興業有限公司02-2891-3227 ... 於 www.sicbm.com -

#63.明陞建材行- 建材行

明陞建材行. 建材行. 清晨6:30 開始營業 ... 小店營業主要是方便附近施工師博臨時需求採買或是鄰近住家客人需求協助。如果是追求最便宜真的是沒有辦法滿足這樣需求的 ... 於 building-materials-store-176.business.site -

#64.[木工] 台中木材行的問題- 看板WoodworkDIY - 批踢踢實業坊

推taiwangt: 住家附近的建材行問問吧,有的會代工幫你切好 04/20 20:36. → taiwangt: 忠森裡面都是原木毛料,有沒有裝潢用的木心板就真的不 04/20 ... 於 www.ptt.cc -

#65.台北木材行– 木材價格表

【宏泰建材有限公司】台北市最齊全且便宜的建材行~專營各項裝潢建材、木材… ... 沒有裁台工具所以想請問台北市南港內湖松山汐止附近哪裡的木材行有提供幫忙裁切的服務? 於 www.newyorkhedt.co