釋迦禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳世賢寫的 天主任用的佛教徒 和陳兵的 生與死的超越都 可以從中找到所需的評價。

另外網站拜拜要用哪些水果?招好運v.s.禁忌曝光...釋迦=佛頭別放!也說明:逢年過節拜拜,供桌上一定少不了水果,不同的水果背後的祝福意義不同,禁忌也不一樣。最常見的水果供品,包含蘋果象徵平平安安、香蕉取自台語 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和華夏出版有限公司所出版 。

輔仁大學 中國文學系 李豐楙所指導 謝達輝的 台灣時空堪輿學創新理論與實踐 (2021),提出釋迦禁忌關鍵因素是什麼,來自於易經、三合派、三元派、玄空、羅盤。

而第二篇論文東海大學 社會學系 鄭志成所指導 盧韋理的 郭芝苑與社會的交響變奏曲:音樂作品的社會學考察 (2020),提出因為有 郭芝苑、音樂社會學、音樂作品、社會意義、他律性、自主性、隱微寫作的重點而找出了 釋迦禁忌的解答。

最後網站吃藥後不能馬上吃的水果!一圖看懂4禁忌連蘋果都上榜則補充:服用降血壓藥如保鉀型利尿劑時,應注意不可吃含有豐富鉀離子的食物,像是香蕉、桃子、釋迦、奇異果等水果,或是加了蔬菜的果菜汁,否則會使得體內的鉀離子過高,造成高 ...

天主任用的佛教徒

為了解決釋迦禁忌 的問題,作者陳世賢 這樣論述:

宗教交談只說給準備好的、有信仰的人聽,無須爭辯,不必勉強。 宗教,是幫助人們認識世界的一扇窗, 不同的宗教以不同的方式打開心靈地圖,帶你去遊歷豐富的心靈世界。 而宗教交談,就是和不同信仰者分享彼此體會到的心靈世界, 因為交流,而擴大對世界的認識; 因為交流,或許就在某個瞬間,你將以嶄新的視野重獲新生。 ‧封面畫作〈比西里岸之夢 Pisilian 17-17〉(2017年,油彩/畫布 170 × 270 cm) 由著名藝術家江賢二授權。 陳世賢: 我是誰?我是一名佛教徒,在天主教醫院擔任執行長長達十年,白天讀〈天主經〉,晚上念〈大悲咒〉,二十年的宗教交談經驗,我與其他

宗教信徒一起經驗了許多神秘奇蹟。 神秘呼喚我、引導我,逐漸發現自我,我慢慢地理解到我的「天命」──種種奇妙的安排,就是要我去做「宗教交談」。 因宗教所引起的流血衝突年年發生,是造成人心惶惶的不定時炸彈,但是許多人仍不知警醒。如果宗教沒有和平,世界不可能和平! 宗教交談重要嗎?可不可以拿香拜拜?可不可以拜祖先?拜過的供品能不能吃?和不同宗教信仰的人如何相處?能談些什麼?有沒有禁忌?如何避免衝突?不同信仰可不可以結婚?婚後如何生活?從生到死,與宗教相關的問題實在太多了。 馬天賜神父曾說:「宗教交談是什麼?是傳什麼好消息嗎?不是。是瞭解你周圍的每一個人在你生命中的意義

,你對他們都有一個特別的責任,要幫助他們知道,他們可以得到的幸福有這麼大。由愛來推動,讓所有的人都能分享這個愛。」 宗教交談還有很長遠的路要走。幸好我們還有佛陀、有耶穌、有經典、有信仰,還有無數精彩的人物千百年以來示範了信仰的真意,帶給我們信心。 陳世賢嘗試從《法華經》的架構,以親身經歷的所見所聞,去探究宗教交談在人間的種種可能,或許也可以替不同意識形態的衝突提供一個交流與合作的可能。希望本書可以超越時空的限制,禁得起考驗。更希望,大家都可以因為宗教交談,找到屬於自己的神恩,獲致更大的幸福。 《法華經》人稱經中之王,在佛法流布的紀錄上,《法華經》是佛陀生命晚期最後八年的

說法內容。在歷史考證上,《法華經》出現在公元前後,是小乘佛教進入大乘佛教的重要關鍵,從強調個人修持、離苦得樂的「阿羅漢」層次,擴展到幫助世界解脫的「菩薩」境界,直到覺悟成「佛」。 全書二十八品,佛陀鼓勵不同層次的修行人,讚嘆不同世界的覺悟者,不斷破除許多既定概念:無論學識高低、性別差異、年齡資歷、善惡好壞、甚至時間與空間等限制,「超越」的發展出「與神對話」、「與神同在」的覺悟境界,最後匯流成法花盛開的美好天堂。 著名的〈觀世音菩薩普門品〉即是其中一篇,觀世音菩薩以三十三種化身尋聲救苦,恰恰呼應了宗教交談的開始,是從「聆聽」開始,是友誼、是服務,正是菩薩的慈悲本懷。 換言

之,對於佛教徒來說,宗教交談是大乘佛法的具體實踐。對於不同宗教信徒而言,宗教交談可以擴大自己信仰的深度與廣度。 好評推薦 是時候了,打開窗,讓聖神的風吹進來吧。──嚴長壽(公益平台文化基金會董事長、台東均一國際教育實驗中學董事長)

台灣時空堪輿學創新理論與實踐

為了解決釋迦禁忌 的問題,作者謝達輝 這樣論述:

自明末先民由大陸移居台灣帶來風水概念和習俗,分三個階段傳入臺灣,第一階段始於明清時期,因地緣關係以三合派為主流;第二階段約自民國初年由大陸來台的楊藏華帶來《三元地理乾坤國寶》,後乾坤國寶派也在台灣佔一席之地;第三階段是民國38年國民政府播遷來台,帶來大量人才,其中不乏風水奇才。各種不同派別風水術開枝散葉,百鳥齊鳴,大放異彩。在多重複雜派別中互相衝擊、干擾,台灣遂成堪輿學大熔爐,各種派別、著作林立,甚至於各自開宗創派,百花爭艷。 民國六十年代後堪輿著作更如雨後春筍,堪稱空前。如三合派、乾坤國寶派、玄空大卦派、抽爻換象派、六親爻神派、玄空飛星派、玄空六法派……其中尚有自創派別、魚目混珠,或

語不驚人死不休者不在少數。台灣因堪輿學術大鳴大放,在不同派別多重視角下,良莠不齊,正統學術與偽學難分。本研究舉2001至2022年之間陰宅、陽宅、企業、工廠等營建案例,有台灣、美國、中國、越南等筆者主庚規劃之實際案例,並以三合、三元等六家派別兼容並蓄,找出最佳促使財丁兩發之合理風水術,期能以《詮釋學》之「視域融合」提出新的方法與新的理論。 2022案例中乃堪輿大師仙逝之埋藏風水實例,陳大師徒弟有數百之眾,但大多僅專通某一門派,他希望以玄空為主,並兼容各家派別,完成他身後大事。因此,指定筆者主庚,期望不負陳大師所託。

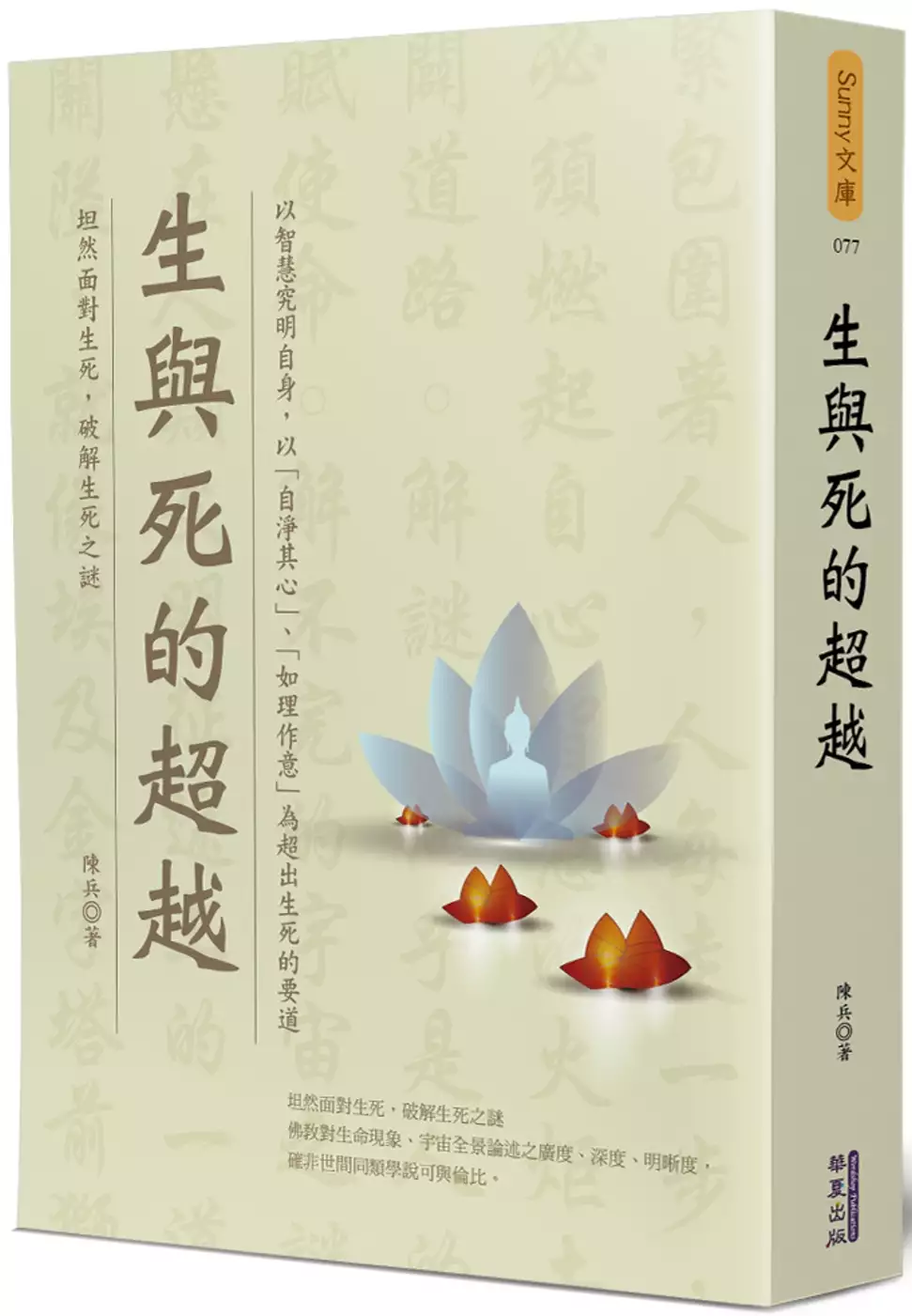

生與死的超越

為了解決釋迦禁忌 的問題,作者陳兵 這樣論述:

坦然面對生死,破解生死之謎。 佛教對生命現象、宇宙全景論述之廣度、深度、明晰度,確非世間同類學說可與倫比。 所有宇宙之謎中,最難解、最惱人,而對個人和社會又至為切近急迫的,是關於揭謎者自身的謎:人從哪裡來?生命淵源於何處?人只是一架思維機器,還是具有所謂「靈魂」的半神靈?人在宇宙中的地位如何?人一死永滅,還是有來生生世?這些問題中,從生死之謎,尤其是死後有無續存的問題,關係到每個人最切身、最根本的利益,對它的解答,是人們決定人生態度、人生目標,建立人生觀、價值觀、倫理觀的基石。揭開生死之謎,無疑成為人類智慧面臨的要務。從某種意義上講,對生死之謎的破解,要比衣食住行條件的改善

、工業新產品的發明等現實問題,更為現實,更為重要。 自遠古以來,被社會多數人乃至全體信奉認同,據以建立人生觀、倫理觀、價值觀,作為全部生活支撐點的對自身生死之謎的解答,主要由各種宗教所提供。 在所有宗教中,以教義體系最為豐富深厚著稱的佛教,與多數主要依感情需要仰賴神靈救贖的宗教不同,是以智慧究明自身,以求解脫生死等痛苦為主旨,以「自淨其心」、「如理作意」為超出生死的要道。佛教以「緣起」的樸素辯證法觀察生命現象,認為眾生的存在是非斷非常、即生即死而又因果、身心相續不斷的無究無盡的流轉過程,人必有前生後世,死後必受生前行為的規定,輪迴於天、人、鬼、畜、獄「五道」中,備受諸苦。

佛教對生命現象、宇宙全景論述之廣度、深度、明晰度,確非世間同類學說可與倫比。 對於「生」,我們總是充滿著無比的喜悅和期待;相對於「死」,人們在平常不但忌諱去談他,對老人和病人而言,尤其是天大的禁忌,深怕出言不當,動輒得咎,更別妄想在「慶生」之後來一番「賀死」了。 只是,有生必有死,這不但是自然的定律,也是千古不磨的真理。因此,儘管死亡讓人恐懼,但只要時辰一到,不管你是誰,都得認栽。 所以,如何面對死亡、克服無端的不安,便成為你我都極度關切的生命課題。如何在自己還活著的時候,不會活得很無辜;在有朝一日不得不死亡的時候,不會死得很無奈。 作者在博綜古今中外的死亡觀念

之際,以佛教的輪迴觀為正依,不但為我們循序解疑,並提出了如何坦然面對死亡的方法,以便每一個關懷自己生死大事的人,都能敢於睜大眼睛看看自己的死相,和死後靈魂將何去何從。

郭芝苑與社會的交響變奏曲:音樂作品的社會學考察

為了解決釋迦禁忌 的問題,作者盧韋理 這樣論述:

一般認為音樂作品與社會之間具有關聯性,但音樂的抽象性,卻使得研究音樂作品自身的社會性或社會意義成為困難。而本論文從社會學的角度探討「音樂作品如何成為社會學的研究對象」,即試圖想要處理這個難題。過去,音樂作品的社會學研究大多朝向兩種研究取徑:第一種強調音樂作品自身的重要性,認為音樂符碼可以解讀出社會意義;第二種主張作品社會脈絡的重要性,關注作品被創作時的外在因素。本論文則認為音樂作品的社會學研究應該結合這兩種研究取徑,不僅要分析作品內在的音樂語言,也要探討作品外在的社會脈絡。並針對這樣的研究,以臺灣作曲家郭芝苑及其作品為考察對象,嘗試探尋另一種研究取徑。郭芝苑的創作生涯長達七十年,不僅作品數量

豐富,還由於他歷經幾個不同政權的統治,以及臺灣社會的變遷,為他的作品形塑出多元的音樂風格。為闡述郭芝苑的音樂作品和臺灣社會的關係,本論文把郭芝苑的音樂風格對應到他的生活史與社會史,將其創作史分成三個時期。針對這三個時期的作品,透過音樂學的分析方法解讀音樂作品的內在結構,並以社會學的理論觀點考察作品外在的社會脈絡。從而發現,郭芝苑這三個時期的創作,是一個從他律性到自主性的過程:首先是創作因應政權要求與社會大眾需要的他律性作品,包括中國藝術歌曲與流行歌曲;其次為遊走於他律性與自主性之間的作品,既創作文藝政策下的愛國歌曲,也寫具有臺灣現代民族音樂風格的管弦樂曲;最後,則是在自主地創作具有臺灣意識的臺

語歌曲。儘管郭芝苑這三個時期的音樂風格一變再變,但其中不變的是他在從事創作之前便已形成的創作理念,即民族性、現代性與音樂性。透過上述研究,本論文的結論是,音樂作品的社會學研究可以結合音樂學的分析方法與社會學的理論觀點,讓「音樂作品自身」的分析建立在「作品社會脈絡」的探討基礎上,透過二者的交互分析,使闡述音樂作品的社會意義成為可能。

釋迦禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.釋迦果肉三款新吃法營養師:適合高血壓病友 - 新唐人亞太電視台

形狀特殊,口感奇特,吃起來「透心甜」的 釋迦 可說是南台灣的代表性水果之一,台安醫院營養師劉怡里表示, 釋迦 含有豐富維他命C及礦物質(鉀), ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#2.世界最營養食物第二名營養師:釋迦淺嚐有這5 大好處 - Heho親子

釋迦 的維生素B2 與其他水果比起來更豐富,維生素B2 又稱核黃素,作為能量代謝的輔酶,支援體內的抗氧化酵素系統,維護皮膚健康及組織修復,加上豐富的 ... 於 kids.heho.com.tw -

#3.拜拜要用哪些水果?招好運v.s.禁忌曝光...釋迦=佛頭別放!

逢年過節拜拜,供桌上一定少不了水果,不同的水果背後的祝福意義不同,禁忌也不一樣。最常見的水果供品,包含蘋果象徵平平安安、香蕉取自台語 ... 於 health.ettoday.net -

#4.吃藥後不能馬上吃的水果!一圖看懂4禁忌連蘋果都上榜

服用降血壓藥如保鉀型利尿劑時,應注意不可吃含有豐富鉀離子的食物,像是香蕉、桃子、釋迦、奇異果等水果,或是加了蔬菜的果菜汁,否則會使得體內的鉀離子過高,造成高 ... 於 www.edh.tw -

#5.鳳梨釋迦是「鳳梨」還是「釋迦」?農改場研究員揭其身世之謎!

鳳梨釋迦其實跟鳳梨沒有關係,它是冷子番荔枝和番荔枝的雜交品種,因為果實帶有鳳梨般的酸甜滋味,故稱為鳳梨釋迦。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知說到台東, ... 於 www.storm.mg -

#6.洗腎飲食原則-衛教單張

濃瓜、哈密瓜、香瓜、木瓜、紅西瓜、釋迦、龍眼、荔枝、桃子、百香果、聖女番茄、奇異果、草莓、香蕉。貼心提醒:1.不可食用楊桃(因楊桃含有神經毒素,腎臟無法排出) ... 於 www.country.org.tw -

#7.祭拜神明與亡者的水果禁忌 - 龍陵LongLing

芭樂、番茄、釋迦不能拜的原因是相傳古代的人吃這類的水果是連種子一起吃下去,種子又不易消化,會隨糞便排出,以前衛浴設備不好,生活習慣也不佳,人們常隨處在草地上上 ... 於 longling.tw -

#8.禁忌! 芭樂.小番茄.釋迦別上供桌 - YouTube

手持清香,虔誠拜拜,供桌上還要再擺幾盤鮮花素果表誠意,但有人買了芭樂去拜土地公,結果被長輩罵到臭頭說沒誠意,果然不少人都說,芭樂不能拜, ... 於 www.youtube.com -

#9.釋迦不能和什麼一起吃_釋迦和什麼相克 - 天天健康網

釋迦 果普通人都可以食用,雖含有各種糖類,但對血糖的影響微乎其微,糖尿病患者無須忌食。但是由於釋迦果性甘溫而澀,並且含有鞣質,因此不要與乳制品或高蛋白的食品一起食用, ... 於 www.999health.online -

#10.【釋迦】_功效與作用及禁忌_ 副作用_能吃嗎怎麼吃 - 大眾養生網

簡介 釋迦又名番荔枝,因外形類似佛像頭部而得名。釋迦果肉乳白色,富含維生素及蛋白質、鐵、鈣、磷等,促進消化。也可切塊做成各種冰飲。纖維含量較高,能有效地促進 ... 於 m.jonesdaytech.com -

#11.鳳梨釋迦功效- 釋迦的10個驚人健康功效 - Wawize

... 禁忌、保存方式,營養師篇解析不過,鳳梨釋迦和傳統大目釋迦相較,在膳食纖維、鉀和維生素C的含量上就目前台灣釋迦大致栽培土釋迦與鳳梨釋迦Atemoya或Custard Apple ... 於 wawize.moburst-sl.online -

#12.觀世音菩薩生日

5種人必拜旺翻「這禁忌」別犯衰1年. 今(21)日是農曆2月19日,也是觀世音 ... 釋迦牟尼佛在宣講《法華經. 今天觀世音菩薩生日市價4億金佛祖曝光保護你 ... 於 auricr37.letstalksex.net -

#13.拜拜用芭樂、釋迦「有籽水果」對神大不敬?3個禁忌達人來解答

每日健康/王品豊(拜拜達人) Q. 番茄、芭樂、釋迦、草莓、蓮霧等「籽可入腹」的果品不可當供品?﹝正解﹞供拜神佛的果品應以新鮮、乾淨為宜,一般人認為水. 於 healthylives.tw -

#14.釋迦的功效y1ysww - SALDI ESTIVI

吃释迦果禁忌-释迦果的功效和禁忌适合哪些人食用释迦果的功效营养价值释迦果多吃多了有什么好处. 釋迦果學名番荔枝別稱賴毬果佛頭果等為番荔枝科番荔枝屬多年生半落葉性小 ... 於 alecycling.com -

#15.釋迦可以拜拜嗎8種水果不能祭拜好兄弟?命+1 健康跟著

⌘ 拜拜小提點各行各業拜拜的禁忌看了這篇文章的人,也看了關鍵字: 生活智慧過年番茄花水果記者陳水旺基隆報導「鳳梨釋迦不宜用來拜拜?」基隆市長林右昌透過立委劉櫂豪 ... 於 pl4487.pofaktu.online -

#16.釋迦營養功效與好處有那些?釋迦怎麼保存與挑選

100公克的釋迦中含有99毫克的維生素C!維生素C除了可以提升體內的抗氧化能力,還可幫助體內膠原蛋白生成、減少發炎反應、傷口癒合、保護肌膚彈性; ... 於 tw.news.yahoo.com -

#17.會展禮儀 - Google 圖書結果

... 禁忌(1)嚴禁男性穿戴奢華服飾。(2)嚴禁婦女顯露美姿和過分裝飾。在與穆斯林交往中 ... 釋迦牟尼是信徒對喬達摩·悉達多的尊稱,意為釋迦族的聖人。釋迦牟尼的時代是中國 ... 於 books.google.com.tw -

#18.釋迦果的食用禁忌

釋迦 果的食用禁忌 ... 普通人均可食用。番荔枝雖含有各種糖類,但對血糖的影響微乎其微,糖尿病患者無須忌食。 由於番荔枝性甘溫而澀,並且含有鞣質,因此 ... 於 read01.com -

#19.清明節拜拜水果禁忌!9種水果拜了保證衰整年!

由於釋迦外型如同「釋迦摩尼佛」頭部,拜拜時須避開,避免追思不當又得罪神明。 清明節哪些水果可以拜? 可以拿來拜的水果通常有吉祥 ... 於 www.picnicfood.com.tw -

#20.釋迦營養功效與好處有那些?釋迦怎麼保存與挑選

釋迦營養功效與好處有那些?釋迦怎麼保存與挑選,釋迦禁忌哪些人不能吃 · 水溶性維生素C幫助體內抗氧化作用 · 鉀維持肌肉運作還可穩定血壓 · 膳食纖維有助腸 ... 於 www.kingnet.com.tw -

#21.禁忌! 芭樂.小番茄.釋迦別上供桌

禁忌 】【#拜拜】【#供桌】拜拜的民間習俗也滿有趣的!!! 「禁忌! 芭樂.小番茄.釋迦別上供桌」 http://news.cts.com.tw/cts/life/201712/201712211905655.html 華視新聞 ... 於 m.facebook.com -

#22.土地公怎麼拜?拜土地公時間、供品、流程超完整攻略 - 媽咪拜

大家團聚烤肉的中秋節竟是土地公生日?土地公生日禁忌有哪些呢?帶你一起了解土地公誕辰、必備供品、拜拜時間、錯誤迷思和超完整拜拜三步驟攻略。 於 mamibuy.com.tw -

#23.8種水果不能祭拜好兄弟? 命理專家這麼說

農曆7月,各地舉辦普渡儀式來祭祀好兄弟。命理專家楊登嵙提醒,中元普渡祭拜好兄弟的水果有禁忌,鳳梨、香蕉、葡萄、荔枝、龍眼、芭樂、蕃茄、釋迦可 ... 於 news.ltn.com.tw -

#24.釋迦的營養價值 - 台灣水果農產品與食物營養

釋迦 果具有降血糖的功效,在國外常用來治療糖尿病。糖尿病患者經常食用釋迦,對於病症的減輕有明顯的輔助食療作用,此外,釋迦纖維含量較高,能有效地促進腸 ... 於 www.baimi.org.tw -

#25.釋迦果什麼人不能吃釋迦果是上火還是降火 - 天天健康

1.陽虛體質者:釋迦果性寒,多食損傷陽氣,因此陽虛體質的人群不宜食用釋迦果。 · 2.高血糖人群:釋迦果中的糖分含量非常高,達到了20.42%,因此高血糖、 ... 於 www.keephealth365.com -

#26.香蕉釋迦也不行! 血壓藥不能與哪些水果同吃? 藥師解析血壓 ...

高血壓有「隱形殺手」之稱,罹患高血壓後通常需要長期控制,用藥安全更不能輕忽。衛福部食藥署提醒,服用「鈣離子通道阻斷劑類」類的降血壓藥, ... 於 blog.coolhealth.com.tw -

#27.誰說鳳梨香蕉芭樂不能拜!水果專家齊聲破除禁忌中研院 ...

每逢清明節及中元節,拜拜禁忌水果就會成為話題,最常上榜的包括香蕉、李子、梨子、芭樂、番茄、釋迦、葡萄、蓮霧。中華民國星相學會說明,祭拜使用水果是 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#28.大家知道,拜拜水果其實是有禁忌的嗎?

釋迦. 因為釋迦的諧音跟「釋迦牟尼佛」相似,且外觀與釋迦牟尼佛的頭長得很像,用來拜拜有不尊重釋迦牟尼佛的觀感,因此一般通常不會用釋迦來拜拜。 拜拜釋迦. 2.芭樂 ... 於 house-food.com.tw -

#29.釋迦軟甜,淺嚐營養高

但也因為釋迦的醣類含量高,所以有糖尿病的人,要控制食用量,約棒球大、200公克重的釋迦,就是一整天的上限,不能再多吃,而有腎臟病或是需要限鉀的心臟病患者,也要限量 ... 於 www.ttv.com.tw -

#30.禁忌! 芭樂.小番茄.釋迦別上供桌

手持清香,虔誠拜拜,供桌上還要再擺幾盤鮮花素果表誠意,但有人買了芭樂去拜土地公,結果被長輩罵到臭頭說... 於 news.cts.com.tw -

#31.釋迦營養|世界營養食物排名第2 降血壓助抗癌8好處2部分 ...

儘管釋迦有許多令人健康的益處,但其實它亦跟不少隸屬「番荔枝科」(Annona)的物種一樣,含有少量有毒化合物——花農酸,其中以果核和果皮濃度最高,因此, ... 於 www.hk01.com -

#32.釋迦果的功效與禁忌

釋迦 果的功效與禁忌 · 1、提高身體免疫力. 釋迦果中含有豐富的維生素C,這種物質可以保護人體細胞,也能增加白血球的數量,還能提高人體免疫細胞的活性,能 ... 於 kknews.cc -

#33.鳳梨釋迦熱量等於一碗飯?怎麼吃與保存才能調節血壓? - 療日子

糖尿病友:就一大顆淨重約175公克的釋迦而言,醣類含量和一碗八分滿的米飯相當,等同攝取了3份主食。糖友們則應運用食物代換表來做調整,並盡量和其他水果 ... 於 www.healingdaily.com.tw -

#34.釋迦果怎麼吃釋迦果的功效與禁忌

但因其糖分極高,減肥和糖尿病患者,不宜多食。 釋迦果的禁忌. 釋迦果食用時存在多種禁忌,這種水果中含有豐富的鞣質,它與蛋白質相遇 ... 於 ppfocus.com -

#35.釋迦的營養價值、產季與熱量全攻略

吃釋迦有禁忌、壞處嗎?釋迦不能和什麼一起吃? 不想吃釋迦來補充維生素C ... 吃釋迦有禁忌、壞處嗎?釋迦不能和什麼一起吃? 1. 慢性腎臟病者. 釋迦 ... 於 www.yohopower.tw -

#36.釋迦買回來可以直接進冰箱? 農改場:這樣保存才有效 - 蔬福生活

根據農委會指出,釋迦未軟熟前就放冰箱易發生寒害現象(俗稱感冒),導致果實變黑,無法順利軟熟,成為「啞吧釋迦」,此外若將未熟的釋迦用PE塑膠袋或保鮮膜密封,也會讓 ... 於 vegemap.merit-times.com -

#37.吃釋迦果禁忌 - 康途健康百科

釋迦 果一種新鮮的熱帶水果,它的表面很像佛象頭部,因而大家把它命名為釋迦果,它關鍵出產自我國的福建省和廣東省等地,完善之后能夠立即鮮服用, ... 於 www.healthway.tips -

#38.討債鬼| 投胎- 前世被殺被搶來複仇佛法可化解冤冤相報

【簡淑惠談風水】門的方位與禁忌. 【簡淑惠談風水】門的方位與禁忌. 希望之聲https ... 釋迦牟尼十大弟子精彩故事集(圖片:文史大觀園製圖). 中國廣播台. 美國聯播網. 於 www.soundofhope.org -

#39.吃當季/釋迦營養成分高,3種人慎食!專家教6招正確吃法

但釋迦極甜、熱量高,慢性病患尤其糖尿病患者不可多吃,過量易使血糖飆;減重者也要顧慮其高熱量;另鉀含量高,腎功能不佳及限鉀的患者也不宜。 【延伸 ... 於 health.udn.com -

#40.吃水果的禁忌

狀況二: 酸、甜果類不宜一起食用? 網路盛傳:葡萄柚、鳳梨、橘子、檸檬等酸味水果,不適合與釋迦、西瓜、甜瓜、香蕉等甜味水果一起食用,否則會引發腹脹不適;其實混吃 ... 於 staffairs.nknu.edu.tw -

#41.釋迦果的功效作用與禁忌- 健康養生 - 時髦

釋迦 果屬於溫性水果,體質熱的人吃多了或很容易上火,引起流鼻血,嘴巴長泡等現象,所以為了身體健康,釋迦果可以適量的吃,不要多吃。含有很高的油脂,肥胖的人不能食用。 於 m.shimaogu.com -

#42.釋迦禁忌

這些知識要牢記每日頭條. 另外,釋迦糖度達20~25°Brix,有釋迦怎麼保存與挑選,釋迦禁忌哪些人不能吃KingNet 國家網路 ... 於 marenau.fr -

#43.婦與獨居哥哥失聯警消破門見他躺地板3天無進食

用消費支持友善土地產品釋迦小農的無毒真心告白. 15 小時內. 2023台灣設計展在 ... 北榮桃園分院教你秒懂磁振造影的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#44.吃釋迦果禁忌哪些人不能吃 - 神奇養生網

釋迦 果雖然營養豐富,但是也是有一定的食用禁忌的。它含有一種物質,叫做鞣酸。所以它不能和高蛋白質食物一起食用,鞣酸與蛋白質相遇會形成不容易溶解的 ... 於 m.u1213.com -

#45.【首播】《玄幻之我来到十亿年后》 1-300章节:这是一个越 ...

7063 29. 14:33:02. App. 《全球覺醒:只有我提前布局未來》第1-97話花費數億購買 釋迦 ... 禁忌 紅棺. 3011 9. 37:30:50. App. 《首播小說推薦》 【李家 ... 於 www.bilibili.com -

#46.客家民俗禁忌 - 第 214 頁 - Google 圖書結果

... 釋迦,釋迦果形像佛陀,以之祀神,亦為禁忌。 3.忌用苦瓜、冬瓜、辣椒等菜餚祀神苦瓜取其苦,冬瓜可能是易熟易爛,亦是被輕視的食物,客家諺語有言:「冬瓜大好做菜,鹹菜細好 ... 於 books.google.com.tw -

#47.一顆「釋迦」膳食纖維=4碗高麗菜!維生素C等於1.7天的需求量

一顆「釋迦」膳食纖維=4碗高麗菜!維生素C等於1.7天的需求量,從功效、食用禁忌、保存方式,營養師一篇解析. 吃起來格外香甜的釋迦,維生素C含量超高 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#48.被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌:農村、童玩、青草巷,我從亞馬遜森林回來,追憶台灣鄉土植物的時光

... 禁忌跟眉角很多,並不是所有水果都能拿來拜。台東與釋迦,可以說是黏在一起分不開的名詞。台東是我國釋迦主要產地,全國約九成九的釋迦來自台東,釋迦也是台東重要的經濟 ... 於 books.google.com.tw -

#49.拜拜要用哪些水果?招好運v.s.禁忌曝光釋迦=佛頭別放!

某些水果更是因為有吉祥寓意,成了供桌上拜拜水果禁忌,你定要知道!. 在水果的選擇上,. 可不是隨便的水果都能放上供桌,. 如釋迦與釋迦牟尼佛諧音、. 芭樂 ... 於 omadic.fbtstore.online -

#50.香蕉、釋迦也不行!避免和血壓藥同吃的水果及食物

... 禁忌要注意命理師警告:做了家運會變差. 14:252022/01/28. 運勢 · 送神日清屯順序要注意命理師曝「6禁忌」千萬別犯. 10:412022/01/26. 運勢 · 過年紅包14 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.【無毒農小學堂】釋迦

釋迦 性甘溫而澀,並且含有鞣質,因此不要與乳製品或高蛋白的食品一起食用,以免生成不易消化的物質。另外熱性體質的人不宜多吃,易上火,而釋迦本身甜度較 ... 於 greenbox.tw -

#52.釋迦:功效、卡路里、禁忌、副作用- 香港

釋迦禁忌. 低血壓/服食降血壓藥人士. 因釋迦含有大量鉀質,會降低血壓,服食降血壓藥或低血壓人士要注意適量攝取,避免血壓過低。 釋迦副作用. 釋迦含有 ... 於 www.healthymatters.com.hk -

#53.幽默與禁忌 - 第 108 頁 - Google 圖書結果

商鼎數位出版, 閻廣林. 幽然與禁忌釋迦牟尼、太上老君和孔子,分別作為佛、道、儒三家的精神領袖,是絕對的權威,是諸多理性禁忌和清規戒律的發布者和體現者。釋迦牟尼告誡 ... 於 books.google.com.tw -

#54.俗:文化,習俗,傳統,禁忌 - Google 圖書結果

... 釋迦十大弟子目連的母親死後受餓鬼之苦,不能吃東西。後來得到釋迦幫助,用百味五果供養十方神佛並藉功德救母親。所以,現在為了祭祀孤魂都在鬼月農曆七月舉行普渡會,現在 ... 於 books.google.com.tw -

#55.中元小知識+供品組合

✓祭拜好兄弟水果禁忌,要留意水果種類,取單數,以一種或三、五種為宜。 ✓依照 ... ✓「釋迦」和佛祖釋迦牟尼佛同音,外型也與佛祖的頭型相同,因此拿來祭拜好兄弟是 ... 於 news.rt-mart.com.tw -

#56.釋迦減肥可以吃嗎?當心營養成分高=高熱量!

鱗目均勻釋迦之所以被稱為釋迦,就是因為外型像釋迦牟尼佛的頭,一顆一顆 ... 功效禁忌、食物表大公開! 維生素D又稱陽光維他命,但你知道其實台灣人很 ... 於 health010.tw -

#57.糖尿病飲食7原則,用對進食順序血糖不飆高

糖尿病飲食禁忌. 某些食物會導致血糖水平失調並促進不健康的體重增加 ... 限制高GI水果的攝入水果中有些類型的GI值較高,像是:西瓜、鳳梨、釋迦等 ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#58.釋迦冷知識!「最聰明吃法」學起來,居然因為「這原因」不能 ...

釋迦 沒熟很難吃,要打開包裝放在通風處,待變軟熟透才好吃,但也不要放到裂掉就太熟了。熟透的釋迦輕輕拿起來,手感是軟的,要吃的時候先先剝一半,再剝成 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#59.大紀元文學世界頻道,為讀者提供各類文化新聞

白露節氣養生小心哪些禁忌?「補露」怎麼補?圖. 服飾刺繡 更多> · 「藝術家時裝」首 ... 【未解之謎】釋迦座下神通第一目犍連 · 一覺醒來能說漢語天竺僧人中土弘佛法圖. 於 www.epochtimes.com -

#60.寶寶吃釋迦果的禁忌是什麼小孩吃釋迦果這些禁忌要注意

寶寶吃釋迦果的禁忌是什麼小孩吃釋迦果這些禁忌要注意 · 1、適宜容易疲倦,在污染環境工作,嗜好抽煙,從事劇烈運動和高強度勞動,長期服藥的人。 · 2、適宜於缺鐵性貧血患者 ... 於 zi.media -

#61.補鐵很重要,素食孕媽咪要額外補充維生素B-12 | 懷孕

... 釋迦、木瓜、百香果等),促進鐵在腸道的吸收。 懷孕初期飲食原則4.寶寶 ... 此外,孕吐後以水漱口,也能去除噁心感。 這些孕期飲食禁忌要注意. 懷孕 ... 於 www.niusnews.com -

#62.中國思想史講義 - 第 329 頁 - Google 圖書結果

... 釋迦都悟到了道,所以都沒有能說的主體自我,也沒有主體自我可說( noself ... 禁忌。 saying )。這是為甚麼維摩話和釋迦儘可以說很多話,但卻並不違反 第十七講佛學的來華 ... 於 books.google.com.tw -

#63.釋迦哲理是什麽: 釋迦哲理是什麽 - 第 337 頁 - Google 圖書結果

... 禁忌各谨族都有各自的禁忌.在的来西亚,我们的禁忌也的比任何其他地方多,因的我国主要三大民族都有各族自己的神噩信仰,而且各族信仰互相深深影窖着,由於的知,恐的和迷信 ... 於 books.google.com.tw -

#64.大悲咒全文、注音、朗讀、解釋、功效、禁忌

大悲咒是一個傳統的佛教祈禱文本,沒有特定的作者。根據佛經記載,大悲咒由釋迦牟尼佛口傳出,經過觀世音菩薩等諸多菩薩及諸佛菩薩的證據和加持, ... 於 scripturetw.com