過度捕撈定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉廣偉寫的 食學:全球第一本!以食事提問,從食物源頭到餐桌的新興知識體系 和賈德.戴蒙的 大崩壞:人類社會的明天?(15週年暢銷紀念版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站過度捕撈的原因的推薦與評價,FACEBOOK - 台灣好玩景點推薦也說明:這樣回答,找過度捕撈的原因在在FACEBOOK、YOUTUBE就來台灣好玩景點推薦,有大便妹,學環保。 網紅們這樣回答. ... 過度捕撈問題 · 過度捕撈定義 ...

這兩本書分別來自木果文創有限公司 和時報所出版 。

國立高雄科技大學 水產食品科學系 郭家宏所指導 陳春美的 添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響 (2021),提出過度捕撈定義關鍵因素是什麼,來自於魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條。

而第二篇論文國立高雄科技大學 海事資訊科技系 陳震武所指導 李紀華的 海洋犯罪數據分析之研究 (2021),提出因為有 海洋犯罪、犯罪集團、犯罪、治安的重點而找出了 過度捕撈定義的解答。

最後網站fishery crisis part 1則補充:例如:中國和東南亞國家幾千年來的淡水水產養殖就比捕撈海水魚提供了更重要又顯著的資源效益。然而,許多養殖業者為了試著增加漁產量卻反其道而行,過度使用飼料、肥料、 ...

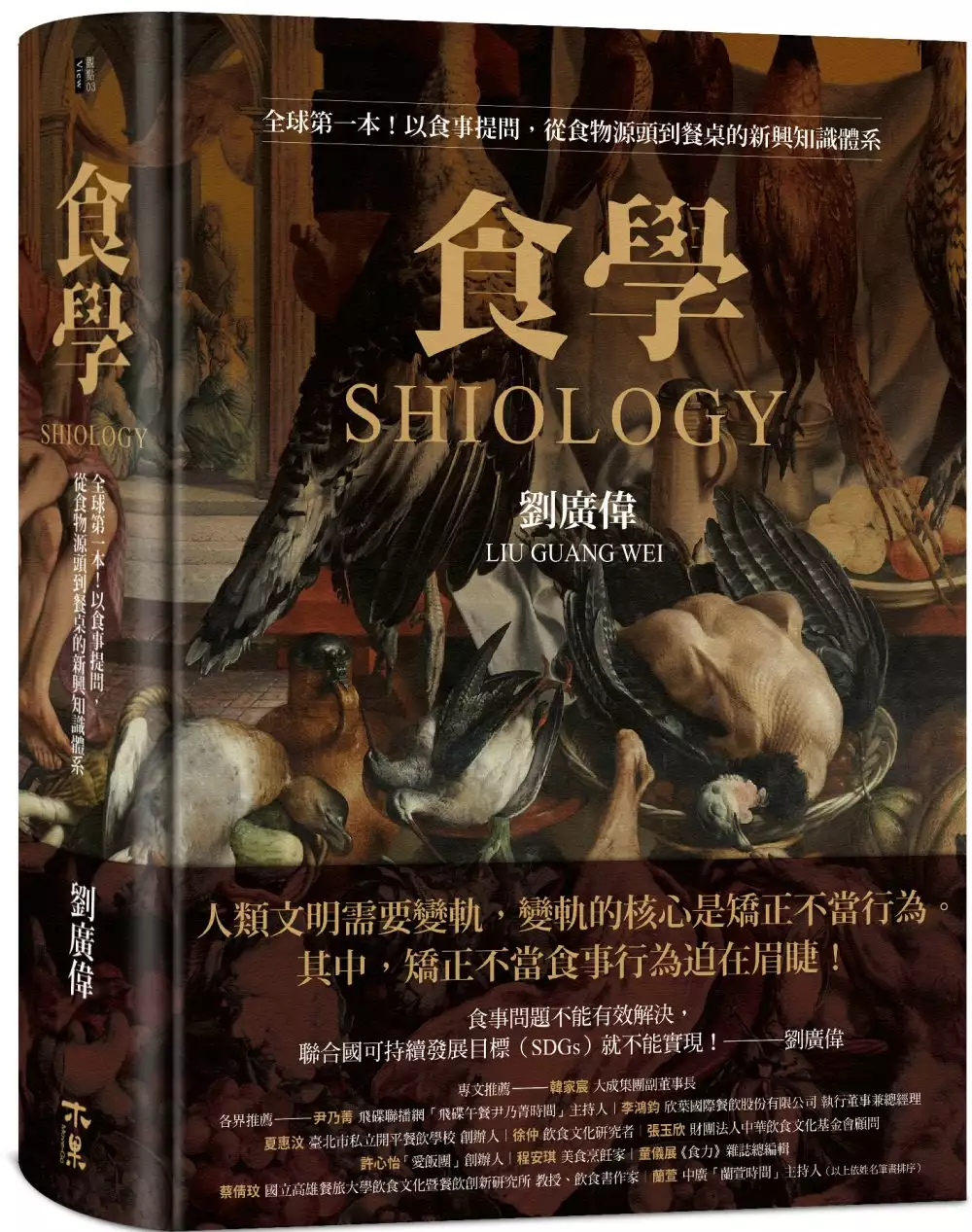

食學:全球第一本!以食事提問,從食物源頭到餐桌的新興知識體系

為了解決過度捕撈定義 的問題,作者劉廣偉 這樣論述:

全球有77億人每日要面對大大小小的食事問題, 預計2050年將達100億人口,臨近「食物母體」能夠承受的極限! 食學,是解決食事問題的一把金鑰匙。 本書作者於2019年G20高峰會期間舉辦第三屆食學論壇 宣讀以食事為中心的《淡路島宣言》大獲肯定, 正式將食學體系及其理念推上國際舞台。 ● 食學,即是食問,本書透過深入提問及多元探討,建構完整的「食學認知體系」,打破過去海量而碎片化的食事認知,為人類生存與生命延續提出有意義的方向。 ● 食事,是人類生存第一要事,首創「食學1-3-13-36-191五級體系」,從食物生產、食物利用、食為秩序,歸納出「食學三角」與「食界三

角」,揭櫫「人人需食、天天需食、食皆同源、食皆求壽、食皆求嗣」五大共識。 ● 食事共識,是建立在具體可行的「食學」理論基礎上,形成公共價值觀,以凝聚足夠「共力」,共同去矯正不當的食因和食事行為。 ● 食學是生存之學。食物決定生命,食事決定文明,當全世界仍有十分之一的人口(約8.2億)處在飢餓中、十分之二人口因過食患病,唯有全面徹底解決食事問題才是人類邁向整體文明的開端。 你看過世界飢餓地圖嗎?食學是食品學還是食文化學?食學和農學、醫學有什麼關係?為什麼解決人類所有食事和食因問題必須從「食學」下手? 本書作者北京東方美食研究院院長劉廣偉經常被問到這些問題,他說,人類有70

00年文明與食獲歷史,更在科技發展方面開創一個接一個燦爛成果,但是對於吃,我們所知仍然狹隘如「瞎子摸象」,常掉入飲食誤區或認知盲點,身為萬物之靈卻還不能預防及解決因食引起的疾病和飢餓問題。 有感於此,他自2013年開始食學研究,將所有與食事相關的問題和知識,從林林總總散見於不同領域的學科提出來,彙整成一個全新的知識體系,2017年成立食學論壇,邀請全世界頂尖食事專家參與討論,直到食學之普世價值終於達成全球共識,2019年第三屆食學論壇舉辦時,在G20世界領袖面前疾呼:「食事問題不能有效解決,聯合國可持續發展目標(SDGs)就不能實現。」一舉獲得各國食事專家熱烈回響,共同連署通過了著名的《

淡路島宣言》。 這就是《食學》的出版緣起,這套集人類所有食事認知總合的食學理論,首先確立了食學是由食物源頭到餐桌的食母體系,在生產、利用和管理方面與人類的共生共成,彼此形成緊密的命運共同體,食事問題是一切問題的根源,而身為食物鏈中的一環,我們也必須多傾聽食物的聲音,才不致「頭痛醫頭,腳痛醫腳」,創造更優質的生命品質。 本書跳出了現代學科體系的局限,完整介紹食母系統由上而下分成:(1)食物生產學,包含食物來源、野獲、馴化、合成、加工、流轉到食為用具;(2)食物利用學,介紹食物成分、食者體質與食物攝入3種方式;(3)食為秩序學,有食為控制、教化、紀錄3個面向。總共36門學科,涵蓋了農學

、醫學、食品營養和食品科學,再細分為191門學科,發展成外擴的食為、食化二大系統,與前者食母系統共同譜成「食界三角」,清楚標示出食學研究領域的範疇與疆界。這是人類有史以來第一次以食事為中心建立的新興科學! 所謂「食在醫前」,食事問題不僅關係到個人健康,也影響社會的和諧進步,就像所有新興科學剛開始時會遭受質疑,這樣做有用嗎?本書都有具體而詳盡解說,從學科名稱、定義、任務、體系及面對的問題,不厭其煩闡述再三。尤其「吃學」體系的確立,食腦為君、穀賤傷民、吃事三階段法則、錶盤吃法指南、五覺吃審美理論、吃病學等,都有貼近生活的實用指引。 作者相信,唯有對食學相關領域一次全面認知,充分了解到食

學就是生存之學,則推動建立食界三角之間的合作互利,不只是為了我們自己,也為了子孫後代,就能徹底解決人類所有的食事問題了! 本書特色 1. 從全球角度提出的新興體系,並談及「數位控制」、區塊鏈等大趨勢,前瞻理想,觀點具有開創性。以38萬字及300個圖表梳理食事面向,如同編織一張巨大的「網」,除附有「專業名詞索引」「圖表索引」,另特別以加長版拉頁,全表式層次分明地呈現「五級學科體系」,一目瞭然。 2. 採輕量紙張、特色印刷強化圖表視覺,容易直觀吸收斬新思維;在創意版型之外,更以高規格硬殼精裝等多層次裝幀,凸顯本書為領域唯一重量級出版;跳脫出科普工具書的刻板印象,使人耳目一新、容易捧讀

。 3. 是一本具有領域開創性的食學科普書及微型百科,其實用架構可作為農業、糧食、水產、食品、餐飲、營養等相關院校的專業參考書;以前瞻人類食事文明所開展的體系架構,值得各領域人士參考,從而關注、促進研究及改進,特別推薦給:SDGs(全球12項永續發展指標)擁護者、農產漁牧等領域主政之各級政府官員、上中下游企業、餐飲業經營者、注重五感審美的美食家、關注糧食安全及食品安全的消費者等。 【專文推薦】 韓家宸/大成集團副董事長 各界推薦 尹乃菁/飛碟聯播網「飛碟午餐尹乃菁時間」主持人 李鴻鈞/欣葉國際餐飲股份有限公司 執行董事兼總經理 夏惠汶/臺北市私立開平餐

飲學校 創辦人 徐仲/飲食文化研究者 張玉欣/財團法人中華飲食文化基金會顧問 許心怡/「愛飯團」創辦人 程安琪/美食烹飪家 童儀展/《食力》雜誌總編輯 蔡倩玟/國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所 教授、飲食書作家 蘭萱/中廣「蘭萱時間」主持人 (以上依姓名筆畫排序) 【國際及專業人士推薦】 食學與聯合國17項可持續發展目標中的12項目標高度相關。食學是解決當今人類食問題的公共產品。 ──吳紅波/聯合國前副祕書長 食問題是威脅人類可持續發展的首要問題,要探索整體治理。食學就是開啟整體

解決人類食問題之門的一把金鑰匙。 ──若澤.格拉齊亞諾.達席爾瓦/聯合國糧食及農業組織第八任總幹事 當今世界忽視了對大眾的食教育,食學提出食者與食業者的雙元教育結構,構建了人類食教育的整體體系。 ──松浦晃一郎/聯合國教科文組織第八任總幹事 食學是全球範圍內首次對人類與食物之間存在的各種關係的系統研究,為反思和改變人類不當的食行為提供了理論武器。 ──派翠克.沃爾/歐洲食品安全局管理委員會第二主席 食學(Shiology)是認知食物系統(Food System)的知識體系,是全面解決人類食事問題的交叉科學。 ──韓家宸/大成集團副

董事長 飲食是人生最應該重視的事物之一,涉及的層面寬廣複雜,這本著作面面俱到,條理化闡述相關知識領域,讓讀者能從各種角度認識飲食,相當值得細讀。 ——蔡倩玟/國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所 教授、飲食書作家

添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響

為了解決過度捕撈定義 的問題,作者陳春美 這樣論述:

本研究將魚膠原蛋白與豬膠原蛋白依不同的比例添加量,分別為5%、10%、15%及20%,加入高筋麵粉中,製成麵條,並檢驗添加魚膠原蛋白與豬膠原蛋白製成的麵條其蛋白質、脂肪、灰分等含量,與對照組相比較,蛋白質含量及灰分都顯著增加粗脂肪降低,檢測加工水煮後的麵條的蒸煮特性與質地分析。使用物性測定儀分析麵條的質地特性,實驗發現添加膠原蛋白到麵條中會導致硬度跟張力下降及烹煮損失提高可能是因為添加膠原蛋白其不高吸水率及麵條中之澱粉與蛋白質因熱而糊化與破壞,導致結構完整性及拉伸能力不佳,所以硬度跟張力降低而烹煮損失增加,麵條質地如:硬度、膠黏性、附著力及咀嚼性均顯著下降。 食品在消費型感官品評

結果顯示添加10%及添加15%的魚膠原蛋白麵條與添加10%及添加15%的豬膠原蛋白麵條在整體性的品評最受品評者喜好,也就是在配方上膠原蛋白的添加比例最適當。 麵條L *、 a *、b *測試,實驗結果麵條因添加膠原蛋白致L *亮度降低(64.88%-62.63%),若以此亮度值製作麵條顏色值指標,添加膠原蛋白的麵條亮度較低,但添加魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條都具較高的b *黃色值(5.29%-5.24),麵條具有光澤的淺黃色也可被消費者接受。麵條煮熟測試,觀察經高溫烹調後顏色值會不會有變化,實驗結果魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條,因高溫烹調影響多酚氧化酵素活性而稍有降低麵條的亮度(62.

67%-60.50%)及黃色值(4.51%-4.76%)但與生鮮麵條差異不大。故添加膠原蛋白製成麵條其淺黃色澤也可被消費者接受。關鍵字: 魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條

大崩壞:人類社會的明天?(15週年暢銷紀念版)

為了解決過度捕撈定義 的問題,作者賈德.戴蒙 這樣論述:

人類史上第一次, 我們的選擇足以決定全世界的命運。 繼《槍炮、病菌與鋼鐵》之後, 賈德.戴蒙獻給21世紀人類的求生之書。 ★ 普立茲獎得主作品 ★《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《出版人週刊》暢銷書 ★ 15週年暢銷紀念版 何以一些曾經繁榮鼎盛的文明殞落、滅亡,走上毀滅之路,而一些文明得以存續?我們能從歷史中學到什麼? 從復活節島的波里尼西亞文化、美洲的阿納薩茲印第安部落與馬雅文明,到格陵蘭到的維京人族群……戴蒙試圖找出這些文明最後滅絕的危機與模式。 除了生態環境的破壞、氣候變化、強鄰威脅、友邦的支持等因素,他認為最重要的關鍵在於一個社會面對環境問題的應變能力。

戴蒙透過本書反思現代之處境,也提出一個急迫、亟待解決的問題──人類社會要如何避免這種生態性的毀滅。 /21世紀不應是文明的盡頭。 全球每年二億五千萬人遭受天災肆虐,許多天災其實是人禍迫使環境反撲!我們的環境問題與資源短缺猶如定時炸彈,不到五十年勢必引爆! 未來二十五年內,維繫地球生態的熱帶雨林可能被砍伐一空。 未來幾十年內,海洋魚類將被捕撈一空,甚至滅絕,石油和天然氣儲量也將用盡,光合作用的能力也將到達極限。 未來五十年內,全球暖化情況將使洪水、颶風等天災發生機率大增;許多野生動植物物種將瀕臨絕種,甚至永遠滅絕。 /如果我們立即行動,人類社會可以不走上崩壞之路!

為何一個個輝煌璀璨的文明竟淪為陰森詭異的廢墟? 這種文明的魅影不但教人噓唏不已,更令人百思不解,如吳哥窟、叢林中的馬雅城或矗立在復活節島的石雕巨人。每一個眼見這些文明遺跡的人,驚異之餘都不免思忖:今日的摩天大樓,會不會有一天湮沒於荒煙蔓草間? 在全球化的世界,牽一髮而動全身,任何一個社會毀滅,都會使其他社會受到衝擊。當一個社會的人口、資源消耗和廢物累積都到達頂峰,對環境造成的衝擊超過環境所能承載的極限,社會就會盛極而衰,迅速走上衰亡的末路。 /文明大崩壞絕不是意外災難,但我們能掌控自己的命運。 戴蒙在其榮獲普立茲獎的巨著《槍炮、病菌與鋼鐵》中,討論何以西方文明能發展出掌

握世界的科技和能力;現在,他將從另一個角度來討論:過去偉大文明崩壞的原由,這樣的歷史能讓我們得到什麼啟發? 延續《槍炮、病菌與鋼鐵》放眼全球的觀點,戴蒙於本書進行精采的歷史/文化論述,從史前時代玻里尼西亞人在復活節島發展出的文化、美洲阿納薩茲印第安部落所締造一度輝煌的文明、馬雅文明的殞落,乃至中古時期維京人在格陵蘭的繁華與凋零等,探索其崩壞之因,也對現代社會進行精闢的分析。 戴蒙找尋遠古社會災禍的根源與型態,也讓我們預覽未來人類社會大崩壞的情景。他明言,如果我們短視近利、自私自利,繼續揮霍這個地球的資源、忽視生態環境警訊、輕忽人口遽增問題、過度砍伐森林,末日很快就會到來。他提綱挈領

地為我們歸納社會敗亡的五大因素,即生態環境的破壞、氣候變化、人口成長速度過快、與貿易夥伴關係生變,以及來自敵人的壓力。然而,他也說明,並非每個社會一旦遭逢這些打擊都在劫難逃,也有成功蛻變、重新站在世界頂峰的實例。 為什麼一個社會的環境比起其他的來得脆弱?為什麼有的社會拚命往死路走,有的社會就懂得懸崖勒馬、改弦易張?今天,人類社會也面臨類似的問題,因而家園殘破、生靈塗炭,例如盧安達和海地發生的悲劇,而中國和澳洲就知道痛定思痛,力圖變革。又如美國──這世界數一數二的強國,儘管目前看來富足繁榮,似乎有享用不盡的資源,生態警鐘已經響起。即使那景色如畫、宛如人間天堂的美國蒙大拿州,也已經危機四伏。

我們應該在經濟、社會和政治方面做出什麼抉擇,才能確保我們的社會不會燈枯油盡? 《大崩壞》一書格局宏大,說理清晰,鞭辟入裡,多有戴蒙的肺腑之言,可說是二十一世紀全體人類的求生之書。 震撼推薦 蕭新煌|中央研究院社會學研究所特聘研究員 李家同|前暨南大學校長、現清華大學榮譽講座教授 劉紹臣|中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員 朱雲鵬|前行政院政務委員、現台北醫學大學、東吳大學教授 名人推薦 戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵》加上《大崩壞》,是我們這個時代單一作者所完成最了不起的巨著,博大精深,足足顯現作者的博學和創見。 ──《紐約時報》書評 戴蒙喜歡寫很大的主題…

…《大崩壞》一書格局宏偉,只有戴蒙才寫得出這麼一本書。 ──《經濟學人》書評 戴蒙在書中提到的社會生存和物種個體生存之別非常重要。我們經常把這兩者混為一談,認為文化價值是個體生存的先決條件。但是經歷兩次世界大戰的浩劫和核子時代的恐懼後,我們已經覺醒:只有學習好好相處、以和平的方式解決爭端,人類這個物種才能存活下去。然而,我們可別忘了這樣的事實:即使我們守法、愛好和平、能容忍別人、有發明創造的能力、熱愛自由、擁抱核心文化價值,我們的作為還是可能危及我們賴以為生的環境,無異於慢性生態自殺,個體最後也就無法生存。 ──麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)/《紐約客》書評 |暢銷

書《決斷2秒間》、《引爆趨勢》作者 人類在孤絕的復活節島上拚命雕刻石頭巨人,忽略了大自然,最後只是為自己帶來滅亡。同樣的傻事在人類文明史上一再重演。戴蒙這本寫得極其嚴謹、精采的書,探討人類社會崩壞的原因,並告訴我們如何才能轉危為安。如果我們好好讀這本書,保住這個地球,我們的子孫一定會感謝我們。 ──羅伯特.華特曼(Robert Waterman Jr.)|企管暢銷書《追求卓越》作者 戴蒙以一個又一個令人驚心動魄的故事,告訴我們:如果我們像過去人類社會那樣踐踏生態環境,會有什麼下場? ──比爾.路易斯(Bill Lewis)|麥肯錫全球研究所名譽主任 、《生產力》作者 戴蒙的《

槍炮、病菌與鋼鐵》一書帶領我們在人類文明之路上探索,檢視一萬五千年來的人類發展史。接下來,這本《大崩壞》繼續這段旅程。戴蒙以生動的筆法帶我們觀看過去人類文明的起落,並佐以詳盡的史料分析。那些文明的故事不只是過眼雲煙,而可以和今日的盧安達、澳洲、中國和蒙大拿連結,做為殷鑑,讓我們為「進步」重新定義。 ──詹姆斯.卡爾(James Karr)|華盛頓大學教授 戴蒙不只讓我們對古文明的殞落心生悵然,他的考古學與史學論述更讓我們學到寶貴的一課,讓我們知道人類社會曾犯過什麼樣的錯。這是關心人類目前處境者必讀之書。 ──彼得.白伍德(Peter Bellwood)|澳洲國立大學教授 戴蒙結合科

學與歷史,寫出令人入迷的文章。他在新著《大崩壞》中演示人類趨吉避凶之道。 ──路易斯.普特曼(Louis Putterman)|布朗大學教授 過去最繁華、最強大、最有自信的人類社會都不免崩壞,更何況是我們?作者透過古今社會的對照與比較,告訴我們哪些是當今人類社會最大的威脅,教我們記取教訓,心生希望。這是一本可能改變人類歷史的書。 ──查爾斯.瑞德曼(Charles Redman)|亞歷桑納州立大學教授教授 人類有史以來第一次面臨全球生態崩壞的危機。在這個關鍵時間點,戴蒙帶領我們進行一趟文明巡禮,讓我們看看面臨類似威脅的古老人類社會如何在環境的挑戰下覆亡。本書是戴蒙繼經典之作《第三種

猩猩》和《槍炮、病菌與鋼鐵》之後的力作,讓我們洞視過去人類社會的不幸,避免同樣的噩運降臨在我們身上。 ──保羅.艾利克(Paul R. Ehrlich)|史丹佛大學教授、《步上尼尼微的後塵》作者 作者簡介 賈德.戴蒙(Jared Diamond) 美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)地理學教授、美國國家科學院院士。 獲獎無數,包括美國國家科學獎、泰勒環境貢獻獎、日本國際環境和諧獎、麥克阿瑟基金會研究獎助,以及洛克斐勒大學頒贈的路易士.湯瑪斯獎等。 戴蒙是全球唯一兩度榮獲英國科普書獎殊榮的作家,被譽為「我們這個時代的達爾文」。 《槍炮、病菌與鋼鐵》是其

成名之作,探討人類社會不平等的起源與地理成因,與《大崩壞》、《昨日世界》合稱「人類大歷史三部曲」。 譯者簡介 廖月娟 美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾榮獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎,主要譯作為《槍炮、病菌與鋼鐵》、《昨日世界》、《旁觀者:管理大師杜拉克回憶錄》、《賈伯斯傳》、《狼廳》、《雅各的千秋之年》等。 各界讚譽 推薦序 人類明天的大哉問/蕭新煌 推薦序 沒有回饋,就是崩潰/李家同 推薦序 覆亡社會的啟示/劉紹臣 推薦序 文明延續在於選擇/朱雲鵬 導讀 傾聽卡珊德拉/廖月娟 序曲

兩個牧場的故事 第一部 現代蒙大拿 第一章 在蒙大拿的長空下 第二部 古代社會 第二章 暮色中的復活節島 第三章 死絕之島:皮特肯島和亨德森島 第四章 史前時代的大廈:阿納薩齊印第安遺址 第五章 馬雅文明的殞落 第六章 維京:序曲與賦格 第七章 繁華如煙:維京人在格陵蘭 第八章 輓歌 第九章 另闢蹊徑:新幾內亞高地、蒂蔻皮亞島和日本等成功的故事 第三部 現代社會 第十章 非洲的人口悲劇:盧安達的種族屠殺 第十一章 一屋二家:多明尼加與海地 第十二章 中國:搖搖擺擺的巨人 第十三章 淘空澳洲? 第四部 殷鑑 第十四章 千古恨事:群體決策的失誤 第十五章 大企業與生

態環境 第十六章 相倚為命 延伸閱讀 序曲 兩個牧場的故事 兩個牧場 幾年前的一個夏天,我參觀了兩個牧場,一個叫哈爾斯牧場(Huls Farm),另一個叫嘉德牧場(Gardar Farm)。儘管這兩個牧場有千里之遙,兩者的優勢和弱點卻出奇相似。就其所在地區而言,這兩個牧場不但規模最大,而且欣欣向榮,技術先進。特別的是,牧場中央都有一座用來飼養乳牛與榨乳的牛舍,裡頭有兩排長長的、相對的牛欄,看來整整齊齊、井然有序。這兩個牧場的牛舍壯觀、新穎,堪稱當地之最,其他牛舍一比,都矮了半截。夏季時,兩個牧場都會讓牛群在璀璨碧綠的草地上吃草;夏末則收割青草曬乾成飼草,以供冬日之需。人們也灌溉

牧場,以便讓青草長得更加豐美,增進乾草產量。兩個牧場的面積相當(約有幾平方公里),牛舍大小也差不多,哈爾斯牧場的乳牛數目比嘉德牧場稍多(前者有兩百頭,後者則有一百六十五頭)。牧場主人都是當地有名望的人,也都是虔誠的教徒。兩個牧場都在景色秀麗之地,也依山傍水,吸引不少外地觀光客前來踏青。牧場附近高山頂峰白雪皚皚,雪水融化涓涓成溪,溪澗中魚兒群游,溪水往低處流,最後匯入河流或峽灣。像哈爾斯牧場便南面臨河,而嘉德牧場南依峽灣。 以上是那兩個牧場的相同優勢,然而兩者也有同樣的弱點,也就是都在酪農業發展的邊緣地帶。由於這兩個牧場都在北半球的高緯度地區,夏季短暫,牧草的生長時節不長,能生產的乾草有限。即使

是風調雨順的好年冬,和緯度較低的牧場相比,氣候只是差強人意;氣候若起劇變,兩個牧場都深受其害,因此他們特別擔心乾旱和酷寒。此外,這兩個牧場都很偏遠,離人口稠密的地區很遠,產品的銷售、運輸是個問題。由於運輸成本較高,不若離城鎮較近的牧場,競爭力受到影響。這兩個牧場的經濟也受制於他們無法控制的力量,像是顧客和鄰近一帶經濟狀況的變化與口味的轉變。大抵而言,這兩個牧場所在國家的經濟榮衰,也和遠方敵對社會的威脅消長有關。

海洋犯罪數據分析之研究

為了解決過度捕撈定義 的問題,作者李紀華 這樣論述:

海洋面積約362,000,000平方公里,大約是地球表面積的70%。海洋將全世界串聯在一起,海洋離不開人類,人類也離不開海洋,人類的生活就此而生。臺灣是個非常美麗的海島國家,四面環海,海岸線龍長,全長大約一千五百多公里,每平方公里面積,海岸線長就約有三十二公尺,在全世界沿海國家中,可謂是屬單位海岸線分布非常高單位之地區,從遠古時代先民的土法煉鋼,鑽木取火,經過數千年的演變到現代科技、資訊爆炸的年代,改變了你我,改變了生活,改變了步調,改變了世界。然而隨著時代快速變遷,科技改變了人類的生活,過度捕撈、違(法)規捕撈、汙染、酸化、優養化等原因,造成海洋資源急速枯歇,對漁業資源造成相當重大衝擊,進

而衍生出各類海洋犯罪。各類型犯罪集團為避免犯行被攤在陽光下受到法律制裁,快速進化且具有專業性、科技性、組織性、國際性,亦衍生賄絡政府官員、暴力、殺人等高強度犯罪行為,造成許許多多國際與社會治安問題,輕則社會治安敗壞,重則動搖國本,降低國家整體競爭力,打擊此類犯罪不能只是夢想,應藉由各執法機關能量,共同打擊營造海洋永續發展新藍圖。關鍵字:海洋犯罪、犯罪集團、犯罪、治安。

過度捕撈定義的網路口碑排行榜

-

#1.如何挑選「永續海鮮」,5大原則教你友善海洋

中秋節將至,又是家人團圓聚餐的時節。台灣人愛吃海鮮,每人每年平均吃掉近30公斤水產。但全球也因捕撈過度,面臨漁業資源枯竭的困境。 於 www.parenting.com.tw -

#2.生活方式- 紐約時報中文網國際縱覽

但由於過度捕撈、土地開發及氣候變化,台灣鰻魚的數量正在下降,出口規模也大幅縮小。 ... 該機構希望更新的定義將幫助消費者做出更好的飲食決定。 於 cn.nytimes.com -

#3.過度捕撈的原因的推薦與評價,FACEBOOK - 台灣好玩景點推薦

這樣回答,找過度捕撈的原因在在FACEBOOK、YOUTUBE就來台灣好玩景點推薦,有大便妹,學環保。 網紅們這樣回答. ... 過度捕撈問題 · 過度捕撈定義 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#4.fishery crisis part 1

例如:中國和東南亞國家幾千年來的淡水水產養殖就比捕撈海水魚提供了更重要又顯著的資源效益。然而,許多養殖業者為了試著增加漁產量卻反其道而行,過度使用飼料、肥料、 ... 於 faculty.pccu.edu.tw -

#5.海洋教育教案設計: 海海人生~海洋生活面面觀之過度漁撈

藉由瞭解海洋環境變遷,以及過度使用對生態環境所造成之影響, ... 118):根據聯合國的定義,永續發展是指 ... 由於過度捕撈,這種體型巨大的. 於 tmec.ntou.edu.tw -

#6.新加坡實驗室培育「人造蝦肉」 最快今年上市

人類過度捕撈造成海洋資源嚴重枯竭,科學家必須研發人工繁殖,延續魚蝦 ... 未來將推人造蟹肉、龍蝦肉重新定義「海鮮」「人造肉」在市面上越來越普及 ... 於 news.ttv.com.tw -

#7.可持續漁業Sustainable Fishery: 最新的百科全書

過度捕撈 傳統上被定義為捕撈過多的魚,而產量低於捕撈較少的情況。例如,太平洋鮭魚通常通過確定每一代需要多少產卵鮭魚(稱為“擒縱叉”)來進行管理,以 ... 於 academic-accelerator.com -

#8.有效漁船總數、每年減少的船數及每年新建造的船數

內容簡述. 過度捕撈應是使漁業資源減少的主要原因之一,如何降低漁獲壓力則應訂定管理及鼓勵措施,來減少漁船船數及噸數。 於 taibon.tw -

#9.過度捕撈嚴重影響海洋生物多樣性

這主要是因為過度捕撈的結果,以使得海洋的生態系及生物多樣性造成嚴重傷害。除了可直接消滅許多物種及其承載基因的多樣性,更透過生態系食物鏈的潟流 ... 於 e-info.org.tw -

#10.過度捕撈:簡介,原因,危害

“過度捕撈”是指人類的捕魚活動導致海洋中生存的某種魚類種群不足以繁殖並補充種群數量。現代漁業捕獲的海洋生物已經超過生態系統能夠平衡彌補的數量,結果使整個海洋系統 ... 於 www.newton.com.tw -

#11.國立臺灣師範大學環境教育研究所碩士學位論文

的錯誤觀念,導致海洋面臨許多問題,包括全球漁業資源過度捕撈(overfishing)、 ... 組成和數量,故本章節將根據中華民國台閩地區漁業統計年報對於漁業的定義(行. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#12.长江白鲟没等到20黑白擎天柱简笔画20 人类最后一次见到它是 ...

那时白鲟不是保护动物,捕捞后大多食用。1983年,白鲟被国务院通令列为 ... 白鲟灭绝的另一重要原因是过度捕捞——不是对它的捕捞,而是对它食物源的 ... 於 nsm.uy.cnja.org.cn -

#13.魚都不見了~世界會變得怎麼樣?——《下一個物種》

然而,過度捕撈、海洋酸化和暖化,已經改變這片著名海域的生態。 ... 這篇碩士論文沒有定義新物種,如果依照新分類,可以算是台灣文蛤的虎斑亞種(Meretrix taiwanica ... 於 pansci.asia -

#14.帛琉的護漁和對抗氣候變遷──不一樣的海洋國家想像

你知道全球90%的野生魚種已被過度捕撈,而持續崩壞的海洋生態,會讓地球 ... OECMs)」的定義,換言之,非以海洋保護區為目的劃設,但也有禁漁和限漁 ... 於 www.twreporter.org -

#15.永續海鮮是什麼?永續海鮮指南一次介紹,吃對魚才能守護 ...

台灣四面環海,在傳統市場、超市都能看到各類海鮮,若是到漁港,更能品嘗到當天現撈的新鮮魚貨,不過在餐餐都有魚吃的背後,也代表了過度捕撈,無形中也正在傷害海洋。 於 www.lifeaholic.tw -

#16.魚類遷移——定義、類型、意義、例子

通過採取措施可持續管理劍魚種群並減輕過度捕撈和棲息地退化等潛在威脅,我們可以確保這些大型遷徙物種的長期生存並維持海洋生態系統的平衡。 於 microbiologynote.com -

#17.海洋保護區對於珊瑚礁經濟性漁業永續利用的 ...

使得該魚種對於過度捕撈的恢復特別緩慢。在. 珊瑚礁生態系中,掠食性魚類的過度捕撈也是 ... 臺灣保護區相關研究定義為1. 研究地區在臺灣;2. 無研究地點(如paper. 於 np.cpami.gov.tw -

#18.新北市立江翠國民中學104 學年度第2 學期自然與生活科技 ...

下列何者較符合「族群」的定義?(習5-1) ... (C) 葉片表面特化出角質層,能防止水分過度散失 ... (D) 位於食物鏈底層的海鮮可大量捕撈,不用擔心. 漁獲資源匱乏。 於 web.ctjh.ntpc.edu.tw -

#19.过度捕捞- 搜狗科学百科

在这一框架下,当渔获量超过资源租金最大值的最大经济产量时,渔业被视为过度捕捞。鱼被如此地从渔场移走,以至于渔场处于次优的局面。经济型过度捕捞的一个更动态的定义也 ... 於 wuli.wiki -

#20.永續海鮮,台灣落後了!

關於永續的定義,是「生態、生產、生活(消費)、管理」。 ... 農委會漁業署署長黃鴻燕解釋「這是過度捕撈的原因」。國立海洋大學環魚系教授廖正信在 ... 於 nommagazine.com -

#21.过度捕捞成海洋之痛生态系统面临崩溃压力(图) - 新闻- 搜狐

专门探讨这个问题的网站“过度捕捞网”(overfishing.org)给出的简单定义是:捕捞超过系统能够承担的数量的鱼,使整个系统退化。捕鱼活动捕捞了太多的某种 ... 於 news.sohu.com -

#22.狗卻對漁業濫捕視而不見──從海洋浩劫中,看見人類的偽善

環太平洋垃圾帶只是眾多海洋問題之一,漁業資源過度捕撈也是重大危機。 台灣公共電視《全球壽司熱》講述全世界(特別是日本)濫捕,使用「底拖網」捕 ... 於 buzzorange.com -

#23.目标14:水下生命

定义 解析. 该指标衡量的是过度捕捞,充分开发和未充分开发的全球鱼类种群的比例。鱼类种群的可持续水平是那些未充分开发或完全开发的鱼类。过度开发的鱼类种群是不可 ... 於 sdg.js.org -

#24.過度開發

過度開發,又稱為過度捕撈,意指可收穫的再生資源到達收益遞減點,持續過度開發會導致 ... 該術語也同樣用在漁業、水文學、和自然資源管理上,然而在定義上稍有不同。 於 factpedia.org -

#25.吐瓦魯海洋資源法

「授權官員」係指漁業官員、發照官員、警務人員或海關法中定義. 之官員、任何政府船舶之船長,以及 ... (j) 預防或消除過度捕撈和漁撈能力過剩,並確保漁撈努力量水. 於 www.ofdc.org.tw -

#26.可持续渔业| HiSoUR 文化艺术历史人文

提供重建只需要一代人,过度捕捞可能在经济上是愚蠢的,但这不是不可持续的。 该定义被广泛接受。 维持生物,社会和经济系统考虑到人类生态系统以及海洋生态系统的健康 ... 於 www.hisour.com -

#27.我們並未意識到海裡的魚變少了,是因為出現了「基線漂移 ...

每個世代的人都是以自己的經歷定義正常的情況。 ... 但魚類的繁殖能力有限,造成我們現在在許多沿海地區過度捕撈。 將開放水域的魚類種群一次捕撈是很 ... 於 www.thenewslens.com -

#28.第11 屆部長會議漁業補貼規範之談判結果

Unreported, and Unregulated fishing, IUU)之補貼;已遭捕撈過度魚類之補貼 ... 於SCM 協定下,會員原本就對於符合SCM 協定定義,且具有特定性的補. 於 www.tradelaw.nccu.edu.tw -

#29.漁業工作艱難感嘆心有「漁」而力不足 - 小世界周報

魚類過度捕撈一直以來都是問題,漁業所規範的政策,實際上還是難以避免 ... 在「台灣海洋廢棄物治理行動方案」中提到,海洋廢棄物被聯合國定義為「遭 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#30.珊瑚礁漁業狀況

文獻 過度捕撈被定義為捕獲比系統可支持的魚更多的魚。 過度捕撈會產生嚴重後果,特別是珊瑚礁,如某些魚類(例如, 食草動物)對於維持珊瑚礁生態系統過程至關重要。 於 reefresilience.org -

#31.SDGs 目標14|保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性 ...

14.3 減緩並改善海洋酸化的影響,包括透過在各層級加強科學合作。 14.4 2020年前,有效規範捕撈活動,終結過度漁撈和非法、未通報、未受管制(IUU)和破壞 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#32.充滿態度的海鮮飲食指南

根據環保署定義,「永續」代表著: ... 因應當前野生魚類過度捕撈的現狀,因此這邊提出養殖魚優於捕撈魚的建議,但養殖漁業同樣存在「產業壓迫淡水 ... 於 wuo-wuo.com -

#33.環境不確定下之海洋保護區長期均衡的模擬評估

全球海洋正在面臨著與日俱增的嚴重威脅,包含海洋資源的過度捕撈、棲息地的退 ... MPAs 被定義為在某海洋地區擁有絕對的保護,除非必要的監控或資源使用. 於 tjaecon.nchu.edu.tw -

#34.HIPPO 定義: 棲息地破壞、 外來入侵物種,人口、 污染

HIPPO: 棲息地破壞、 外來入侵物種,人口、 污染、 過度捕撈 · HIPPO的含義 · HIPPO的其他含義 · 在英語中的定義:Habitat Destruction, Invasive Species, Population, ... 於 www.abbreviationfinder.org -

#35.影響臺灣地區漁家經濟收入因素之研究

對於海洋環境生態的破壞以及過度的捕撈導致海洋生態失衡,使得現在海洋資源產生枯 ... 節之要分為兩小節第一小節為實證方程式之建構;第二小節為變數定義與資料來源說. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#36.过度捕捞问题:二十世纪早期渔业科学中的自然和社会范畴

尽管对过度捕捞的诊断、影响和原因存在分歧,但荷兰渔业科学家和欧洲渔业研究高级人物P.P.C给出的定义似乎达成了大致共识。Hoek(1851–1914)在1905 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#37.人與生物圈雜誌刊登邵廣昭老師文章《用保護區挽救海洋生物 ...

海洋在人類填海造陸、超限利用、過度捕撈、毒化酸化、氣候變遷、塑料危害… ... 世界自然保護聯盟(IUCN)關於海洋保護區的定義是:「海洋保護區是指 ... 於 blog.xuite.net -

#38.SEEA 2003 - ▲ 特定資源帳

理漁獲及限制捕魚量的話,就會導致過度捕撈、漁獲量減少及經濟效應. 降低。情況嚴重的話,還會造成某 ... 1993 年SNA之生產界限定義:「乃包括在居住組織單位之責任、. 於 www.dgbas.gov.tw -

#39.海鮮指引「紅黃綠」! 保護「無煙囪」海洋生態

台灣四面環海,是名副其實的海鮮王國,但有專家說,如果過度捕撈的情況再不改善,加上氣候變遷、棲地的破壞,恐怕2048年,海底就沒有魚可以吃了, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#40.Jul 22, 2019

不要過度捕撈! ... 考量資源保育和漁民生計,有關漁船捕撈魩鱙採取以下 ... 是另外一回事,畢竟圖片給予的知識是魩仔魚的定義大多是那三物種,混獲率變大感覺得另外講 於 www.facebook.com -

#41.日本

雖然在補貼、過度捕撈及漁業資源過度開發之間具關聯性的看法已有所共識,惟在漁業. 補貼之定義與分類方面,尚存有許多歧見。經濟合作暨發展組織(OECD)的Flaaten 與 ... 於 www.squid.org.tw -

#42.WTO於4月將針對漁業談判展開一連串代表團會議

另外,定義被過度捕撈的魚群,以及發生爭端時該採用何種魚群存量的標準,也是此次會議中待解決的議題。 除了議題本身之外,針對漁業談判進度,威爾斯 ... 於 web.wtocenter.org.tw -

#43.台灣海洋生物多樣性的現况和挑戰 - 農業科技決策資訊平台

過度捕撈 問題需靠限漁解決,但限漁或經濟性水產物種保育是漁業署的權責, ... 定義為:「一個保護區以外的地理區,該區的治理與管理實現了生物多樣性 ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#44.催动海洋捕捞渔业从捕捞能力过度转型专家措施会报告

21.例如,MSFCMA 使用了10 个国家标准来定义专属经济区的渔业管理。其中3. 个标准是有关:. • 最大可持续产量作为一个管理目标;. • 保护依赖捕鱼的社区 ... 於 www.fao.org -

#45.南海漁業資源面臨的壓力與解決

特別是使用非法漁法(例如電魚、毒魚或炸魚等)、捕撈尺寸過小的魚、或是以應當受到保護的魚種為目標等,造成了南海漁業資源過度捕撈甚至枯竭。 於 tw.stock.yahoo.com -

#46.民革中央长江生态环境保护民主监督调研纪行--人民资讯

就是在这些渔具的过度捕捞下,2020年前,武汉城区及上下游江段水质下降,鱼类资源缩减。三次长江江豚科考,均未在此发现江豚踪迹,一度将这里定义为 ... 於 www.minge.gov.cn -

#47.參加世界貿易組織(WTO) 貿易規則談判漁業補貼會議出國報告

議之授權,係應只限於禁止某些造成過度捕撈與過漁之漁業補貼項目。(4) ... 合SCM 協定所規範之補貼定義,因而應非屬SCM 協定之規範範圍。蓋因. 於 report.nat.gov.tw -

#48.過漁 - 農業知識入口網

又稱過度捕漁,指捕魚產業將魚類資源降低到可接受的程度以下。 ... 魚類捕獲量的成長掩飾了資源枯竭和物種的消失,事實上,有70%的漁產是遭到過度捕撈的。 於 kmweb.coa.gov.tw -

#49.南海漁業資源的角力與解決| 焦點新聞| 20230630

... 不受規範捕魚之國際行動方案》,對於非法捕魚活動加以定義和提出打擊的 ... 應當受到保護的魚種為目標等,造成了南海漁業資源過度捕撈甚至枯竭。 於 m.match.net.tw -

#50.世界海洋日,喚起海洋保育的關注

加上人類對海洋的過度開發、捕撈、污染和破壞,讓海洋承受的強度不斷增加,因此海洋和沿海生物多樣性的保護和永續利用,成為《生物多樣性公約》 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#51.過度捕撈成海洋之痛生態系統面臨崩潰壓力(圖)

專門探討這個問題的網站「過度捕撈網」(overfishing.org)給出的簡單定義是:捕撈超過系統能夠承擔的數量的魚,使整個系統退化。捕魚活動捕撈了太多的某 ... 於 ppfocus.com -

#52.不願面對的海洋真相–「魚線的盡頭」影片導賞

但如果蝦子、貝類也過度捕撈後,則整個生態體系將會過度簡化成只有泥土和蟲類。海中水母不斷大批出沒也使海灘變成禁地。想像一下,我們過去的海洋曾經充滿許多大魚,但現在 ... 於 fishdb.sinica.edu.tw -

#53.【里海】人與海的結合

... 漁具漁法也多屬於自給自足式的家計型漁業,因此沒有過度捕撈的問題。 ... 及生物多樣性均能提高的沿岸海域」;較常用的定義則是「人類能與自然 ... 於 www.swan.org.tw -

#54.陳荔彤教授六秩晉五華誕祝壽論文集(上)(20170800)-海洋永 ...

... 近年來因科技的進步、經濟的開發與海洋活動的頻繁,過度漁業捕撈、污染與沿岸 ... 目次:, 壹、概述貳、海洋保護區定義與分類參、海洋保育的趨勢肆、海洋保護區的 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#55.印尼推動藍色經濟,面臨漁船有過度捕撈現象等主要挑戰

6.與私部門合作進行研究,設計具商業價值的融資方式以推廣藍色經濟。 依據世界銀行定義,藍色經濟(Blue Economy)係指對海洋永續使用,促進經濟增長,改善 ... 於 www.moneydj.com -

#56.過度濫捕,準備迎接無魚之海!連海哭的聲音都別想聽到?

過度濫捕,準備迎接無魚之海! ... 漁業過度捕撈的起源 ... 註一:IUCN 則將海洋保護區(marine protected areas, MPAs)定義為:「任何在潮間帶或亞潮帶 ... 於 plainlaw.me -

#57.馴化是保護野生生物的解方嗎? 魚苗放流可能復育資源嗎?(上)

想清楚的定義什麼是馴化,指陳馴化可能的結. 果以及討論馴化是否真的可以 ... 要是由於過度開發、污染、外來物種的引入 ... 由於全球過度捕撈而減產的,其他人類影響都. 於 www.rocnfa.org.tw -

#58.國際經貿服務網

世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)針對禁止會導致過度捕撈的補貼談判已持續多年,對此,美國於今(2021)年5月26日向WTO提交了一份 ... 於 wto.cnfi.org.tw -

#59.NVKMDJ新聞內文-{9A728598-540B-4C0F-871E- ...

印尼推動藍色經濟,面臨漁船有過度捕撈現象等主要挑戰 ... 依據世界銀行定義,藍色經濟(blue economy)係指對海洋永續使用,促進經濟增長,改善生計, ... 於 fund.cathaylife.com.tw -

#60.遠洋漁業條例 - 全國法規資料庫

本條例用詞,定義如下:. 一、漁撈作業:指探尋、誘集、捕撈海洋漁業資源,載運、卸下、儲存、加工、包裝漁獲物或漁產品,或提供補給之行為。 於 law.moj.gov.tw -

#61.过度捕捞

自定义搜索 ... Members of the Taxawu Kayar Collective outside the High Court of Thiès. The court 内容 · 过度捕捞 ... 确保太平洋金枪鱼可持续捕捞的最后机会. 於 chinadialogueocean.net -

#62.探討遠洋漁業條例政策之影響(正式報告)

表1-8 變數定義與預期結果 ... 表2-4 問卷調查分析基本資料變數定義 ... 上述文獻指出許多魚類皆有過度捕撈的狀況,若各國政府和區域漁業管理組. 於 www.oac.gov.tw -

#63.什麼是過度捕撈?

簡單地說,過度捕撈是指當捕捉到如此多的魚時,人口無法繁殖到足以取代它們。 過度捕撈可能導致魚類群體枯竭或滅絕。 像金槍魚這樣的頂級食肉動物的消耗使較小的海洋物種 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#64.捕捞策略术语表

一致的定义将为讨论捕捞策略和所涉及的 ... 定能防止补充量(即补充型过度捕捞)减少和后续过度消耗。 ... 例如成功重建、避免过度捕捞)的概率的表格。 於 www.pewtrusts.org -

#65.全球海洋漁業(marine fisheries)發展趨勢 - 科學Online

關於聯合國糧農組織區域至少50 年來捕撈的魚類種群數量的資料顯示,過去幾年來,過度捕撈或產量大跌的魚種數有所增加(圖1)。根據新的定義,全球所 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#66.海洋大惊奇【食物链|永续发展目标|SDGs|海洋废弃物

海洋大惊奇【食物链|永续发展目标|SDGs|海洋废弃物|过度捕捞】 ... 食物鏈定義、能量在食物鏈是單向流動、能量流動的十分之一理論、各級生物總能量堆積可繪成一個 ... 於 mywisdomstore.com -

#67.魚類應用生態學

因此,應用生態學中的一個問題可以被定義為確定人類活動對感興趣人群的增長率、 ... 過度捕撈發生在捕撈強度如此之高,以至於所有大型魚類都從種群中消失,漁業利用越 ... 於 www.epa.url.tw -

#68.过度捕捞,海洋之痛

专门探讨这个问题的网站“过度捕捞网”(overfishing.org)给出的简单定义是:捕捞超过系统能够承担的数量的鱼,使整个系统退化。捕鱼活动捕捞了太多的某种 ... 於 news.sina.cn -

#69.科學揭祕動物世界3: 魚類| 誠品線上

現代分類學家給「魚」下的定義是:終生生活在水裡,用鰓呼吸,用鰭游泳並憑藉 ... 儘管魚類的種類和數量繁多,但由於環境變化和過度捕撈,其種類和數量都呈銳減趨勢。 於 www.eslite.com -

#70.「打漁」還是「打探」 中共非法捕魚船侵80國- 新唐人亞太電視台

多國指出,中共的 過度捕撈 活動破坏生態系統和當地經濟。 中共被一些全球調查機構列為「非法、無報告、無管制捕魚」(簡稱IUU)的頭號罪犯。 於 www.ntdtv.com.tw -

#71.14 永續海洋與保育

在西元2020年以前,依照國家與國際法規,以及可取得的最佳科學資訊,保護至少10%的海岸與海洋區。 Target 14.6. 終止導致過度捕撈的補貼. 在西元2020年以前,禁止 ... 於 globalgoals.tw -

#72.每年漁業補撈3兆條魚為陸地飼養動物的50倍!「補貼」為什麼 ...

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)在2022年4月5日的聲明中指出,漁業的過度捕撈、廢棄漁具,侵蝕了海洋生態系統,使海洋的健康正在急速惡化之外, ... 於 www.foodnext.net -

#73.目标14:水下生命 - SDG China

定义 解析. 该指标衡量的是过度捕捞,充分开发和未充分开发的全球鱼类种群的比例。鱼类种群的可持续水平是那些未充分开发或完全开发的鱼类。过度开发的鱼类种群是不可 ... 於 sdgcn.org -

#74.研究顯示氣候變遷將迫使鮪魚遷徙,重創島嶼國家

依照聯合國海洋法公約的定義,全世界沿岸國對於其海岸線外200里內專屬經濟 ... 許多小島嶼開發中國家目前的收入來源是在其專屬經濟水域從事捕撈鮪魚及 ... 於 www.tuna.org.tw -

#75.兩岸經濟合作架構協定簡介

對「過度捕撈」、「貿易扭曲」、「破壞漁業資源」的漁業補貼議題進行削減談判。 ... 四、未來議題討論重點:補貼之分類、可控訴補貼之定義等。 於 www.ey.gov.tw -

#76.失控的海洋生態 - 科學人雜誌

過度捕撈 擾亂食物鏈,使許多海洋生物列入瀕臨滅絕名單,更造成史德拉 ... 根據紅皮書名錄對「滅絕」的正式定義:「有充足理由確定最後一個個體已經 ... 於 sa.ylib.com -

#77.「三選三減三不」,學會這九招讓你成為聰明海鮮買家

《重點摘要》許多魚種因為人類的過度捕撈,可能將在不遠的未來完全消失 ... 選擇捕撈對環境較友善的漁法,或資源符合永續管理的海鮮近年來隨海洋保育 ... 於 csrone.com -

#78.過度捕撈”是指人類的捕魚活動導致海洋中生存的某種魚類 ...

“過度捕撈”是指人類的捕魚活動導致海洋中生存的某種魚類種群不足以繁殖並補充種群數量。現代漁業捕獲的海洋生物已經超過生態系統能夠平衡彌補的數量,結果使整個海洋系統 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#79.【SDGs】海這麼大,我們卻不保護:30%「海洋保護區」是否能 ...

球員兼裁判的漁場管理,使過度捕撈猖獗 ... IUCN)的定義,海洋保護區(Marine Protected Area, MPA)指的是「在潮間帶或亞潮帶地區,連同其上的 ... 於 storystudio.tw -

#80.年年有「漁」: 探討臺灣永續漁業發展現況及改善對策

其定義為「能滿足當代人的需求,又不損害子孫後代滿足其能力發展的需求」。此外, ... 廣義而言,過度捕撈係指人類向海洋索取的資源超過海洋生態自然繁衍恢復的. 於 pride.stpi.narl.org.tw -

#81.塑膠柔珠- 伊日生活YIRI LIVING

不幸的是,除了氣候變化與過度捕撈之外,塑膠污染也對全球海洋形成重大威脅。 ... 微塑膠的定義是尺寸小於5毫米的塑膠粒子。一級微塑膠,例如柔珠,乃是為了達成特定 ... 於 yiri.com.tw -

#82.overfishing 的中文翻釋

C2 高級. 定義 影片字幕. v. 過度捕撈. Footer. Download on the App Store Get it on Google Play. 關於. 學習服務介紹 · 認識VoiceTube · 加入我們 · 常見問題 於 tw.voicetube.com -

#83.未來無魚可吃? 聯合國:全球九成漁藏瀕臨過度捕撈

台灣近海漁業過度捕撈,去(2015)年10月甚至遭歐盟舉「黃牌」警告。 ... 目前全世界前30大魚類消費國,有22個是聯合國定義的低收入、糧食缺乏國家。 於 www.nmmba.gov.tw -

#84.藍色經濟- 海洋基金會

新)藍色經濟指的是既基於海洋又積極造福於海洋的經濟活動,儘管定義各不相同。 ... 在討論過度捕撈、氣候變化和塑料污染等威脅時,作者認為對海洋有害的東西對人類也 ... 於 oceanfdn.org -

#85.IUU非法漁業是什麼?觸犯IUU會怎麼樣?跟臺灣有關係? ...

在全球漁業界,針對非法的漁撈行為給予了「IUU」定義。 ... 載走,以騰出空間繼續捕魚,此舉使漁獲量難以追查和證實,過度捕撈也造成海洋資源耗竭。 於 www.greenpeace.org -

#86.野外捕撈海鮮品種的評估 - Panda

只棲居在特定地方的海鮮品種易受捕魚活動威脅,過度捕撈能直接. 威脅其生存。 ... FAO的定義,可持續漁業是指,我們這一 ... 即表示該魚群被過度捕撈,而有關的捕. 於 awsassets.wwfhk.panda.org -

#87.什麼是永續漁業?台灣與海洋永續最遠的距離

1.捕撈的魚種符合永續生態:禁止捕撈保育魚種或過度濫捕。 2.盡量減少對環境的影響:捕魚作業過程須避免對棲息地的破壞或環境汙染。 3.漁業營運 ... 於 taise.org.tw -

#88.5. 生物參考點| 臺大- 張以杰老師

簡單來說,當漁獲死亡率超過FMSY時,則漁業正在過度捕撈中,系群資源量消耗太快,但系群資源量可能仍然很大。相反,當系群的生物量低於BMSY或產卵親魚生物量低於SSBMSY,則 ... 於 fisherylab.wixsite.com -

#89.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中 ...

水產品(捕撈漁業和水產養殖)攸關全球糧食安全及 ... 顯示全球海洋漁業過度捕撈之趨勢,且發展中國家過漁 ... 和「生態系統管理方法」的概念後,定義更加明確。上. 於 ws.tfrin.gov.tw -

#90.過度捕撈

過度捕撈 ,又稱過度捕漁,指捕魚產業將魚類資源降低到可接受的程度以下。其可以發生在大小在魚塘到大洋之間的任何水域。過度捕魚最終可能導致資源耗損,從而造成漁業 ... 於 wiki.mbalib.com -

#91.談海洋資源的永續發展策略

而達成的共識,就是將永續發展定義為「能滿足當代人的需求,又不損害子孫 ... unregulated)行為、過度捕撈、外來種引入及全球氣候變遷,是使許多瀕臨 ... 於 www.npf.org.tw -

#92.一個環境觀點的誕生-海洋生態系崩毀,見「魚」知著

按照我們環境基本法的定義,環境的範圍包羅萬象,包括自然環境、人為環境、人 ... 數據顯示(2013年),有31.4%的水產種群遭到過度捕撈,接近三分之一。 於 www.teed.org.tw -

#93.介紹目標14 - 水下的生命

減少海洋污染; 透過法律控制非法捕魚、過度捕撈和其他破壞性捕撈行為。 盡量減少和應對海洋酸化的影響 ... 現在根據上述定義,介紹全球目標14:水下的生命。 於 microbit.org -

#94.overfishing中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

過度捕撈. low fish stocks caused by overfishing 過度捕撈造成的魚類資源不足. (overfishing在劍橋英語-中文(繁體)詞典的翻譯© Cambridge ... 於 dictionary.cambridge.org -

#95.數十億雪蟹神祕消失阿拉斯加首次取消捕撈

但同時,認為白令海的螃蟹已被「過度捕撈」——一個觸發相應保護措施的技術定義——並沒有說明雪蟹數量驟降的原因。 美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)漁業局 ... 於 www.epochtimes.com -

#96.新冠疫情對策「呈現緊急性」,世貿組織因新變種病毒延期舉行 ...

有關WTO漁業補貼談判重點抑或全面禁止漁業補貼或為過度捕撈,相關國家仍 ... 來未能取得共識,本次部長級會議或有可能達成妥協,但過度捕撈之定義恐 ... 於 www.trade.gov.tw