西園醫院疼痛科的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AyakoSato寫的 贏得病患信任的問診術:善用言語、姿勢、表情,促進醫病雙贏的醫生表演學 和陳永綺的 癌症病房的102天: 陳永綺醫師陪醫師爸爸抗癌手記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站醫生疼痛科醫生 - 工商筆記本也說明:疼痛科 | 西園醫院. 坐骨神經痛、下背痛、退化性膝關節疼痛治療及玻尿酸注射、肩頸酸痛、肌筋膜疼痛、帶狀疱疹疼痛、 ... 近幾年來,疼痛科醫師開始應用超音波影像導引 ...

這兩本書分別來自原水 和新自然主義所出版 。

義守大學 電機工程學系 林偉誠所指導 陳柏宇的 膝關節術後復健輔具之研製 (2015),提出西園醫院疼痛科關鍵因素是什麼,來自於復健、輔具、膝關節。

最後網站看診進度請選擇科別 - 網路掛號-依院區掛號則補充:和平院區. 就醫時請攜帶健保IC卡,未貼照片者請攜帶身分證、駕照、戶口名簿、外籍居留證、敬老卡或身心障礙手冊等證明文件以核對。 門診看診時間: 上午9:00~12:00

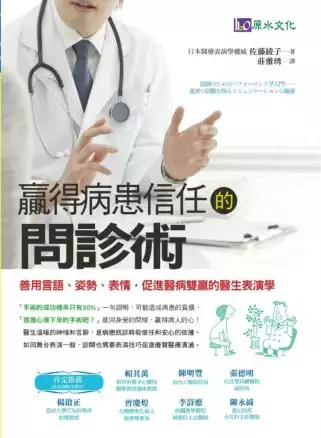

贏得病患信任的問診術:善用言語、姿勢、表情,促進醫病雙贏的醫生表演學

為了解決西園醫院疼痛科 的問題,作者AyakoSato 這樣論述:

透過醫生表演學,2秒就能讀懂病患的心思, 同時讓病患對醫師留下值得信賴的第一印象! 「手術的成功機率只有30%」→→ 一句說明卻可能造成病患的負擔, 「很擔心接下來的手術吧?」→→ 感同身受的問候才能贏得病人的心。 醫生溫暖的神情和言辭,是病患就診時能信任和安心的依據。 什麼是「醫生表演學」? 將日常生活的表現,利用科學研究資料加以分析,並在實證後將之活用在醫療領域即為「醫生表演學」。 愈來愈多醫師因為醫務繁忙,說話時也忘了正視病患的臉。儘管擁有卓越的醫學知識與技術,但是在診間與病患互動不良,甚至醫病關係緊張,都會造成病患與醫師雙方的壓力,而且,這種情

形並不少見。 但是,醫生應該要有「診間即為醫療表演的舞台」這樣的認知,就像在舞台上的音樂演奏和戲劇表演一樣,診間的醫療人員也需要表演技巧。醫師如果能在診間迅速確實地掌握病患流露出的訊息,自己也能正確表達訊息的話,即可達到有效的醫病溝通,創造良好的人際關係。這是讓彼此互相信賴的第一步,同時為醫病關係奠定基礎,讓醫師實現本來的目的,提供高品質的診療。而這也會深深影響病患對診療的滿意程度。 醫療表演的效果: 1. 提高病患的滿意度。 2. 確立病患與醫師之間的信賴關係。 3. 增加病患接受治療的意願以及提升生活品質。 4. 正確掌握病患的症狀、情緒、性格、欲望與願望。

5. 提高診療時間的應用效率。 6. 大幅減輕醫師因溝通不良造成的壓力。 7. 減少病患的負面觀感。 8. 讓醫師透過表演加強自信。 本書由醫學表演學總論與案例研究所組成。幫助資深醫師、實習醫師到醫學系學生,提升溝通能力,與病患建立信賴關係,讓人明確意識到診療室即為醫學表演的舞台,並以具有科學根據的技巧來克服人們唯美意識下的曖昧表現習慣及害羞特性,讓病患與醫師在醫療場合中的互動,能更趨近於彼此心中的理想狀態。 取得病患信賴的表演法理論之解說作者以親身研究結果現身說法,詳細解說於診療室中取得患者信賴的舉動、表情以及說話、聽話、回應方法等「醫學表演」的具體技巧。

【案例1】 ◎醫方: 眼神未與病人交流,打斷病人說話轉移話題, 帶著微笑說:「嗯,請放心,沒什麼大礙。」 ◎病方: 醫生的微笑是裝的,他應該不怎麼關心我的病情。 →→醫生不經意的細微表情,其實逃不過病患的雙眼! 【案例2】 ◎醫方: 面對久候的初診病人,醫生滿懷歉意的說:「不好意思,讓您久等了!」 ◎病方: 病患笑咪咪的回應:「沒關係!」其實病患正以笑容隱飾內心的不滿! →→留意病患的客套笑容,可能掩飾著病人內心的不滿! 【案例3】 ◎醫方: 醫生叮嚀氣喘病人:「不戒菸的話不行喔!不要再抽菸了喔!」 ◎病方: 病患沉默了一

會之後,客氣地對醫生回應:「好,我會努力!」 →→看穿病患所說的假陳述,才能給予適切有效的治療! 肯定推薦 (依來稿順序排序) 賴其萬 和信治癌中心醫院醫學教育講座教授 陳明豐 前台大醫院院長 張德明 台北榮民總醫院副院長 曾慶煌 台灣標準化病人協會理事長 楊啟正 長庚大學行為科學所 助理教授 陳永綺 書田診所小兒科主任醫師 李詩應 西園教學醫院神經科主治醫師

膝關節術後復健輔具之研製

為了解決西園醫院疼痛科 的問題,作者陳柏宇 這樣論述:

人體下肢為輔助站立、行走、跑步、跳躍等活動,下肢結構由股骨(大腿骨)、膝關節、脛骨(小腿骨)、踝關節以及足骨等組成。膝關節位於股骨與脛骨的交接處是最頻繁使用的關節之一,在膝蓋關節除了股骨、脛骨還有髕骨、韌帶、肌腱、半月板等組織構成,膝關節不僅要負荷人體重量和正常活動,跳躍或落地時瞬間膝關節是承受人體重量的數倍壓力,同時也要應付突如其來的反射動作,在長期重複磨損下,會因關節過度使用而提早老化,在無任何預防保護下會有高機率使得膝蓋受到傷害,嚴重時可能需要手術來治療創傷,術後復健是大眾所關注的焦點,復健恢復程度好壞取決於患者對於復健的積極性,但是患者回診前的復健運動細節無法得知,醫師只能根據當時狀

況做診斷,而患者最需要的是根據恢復情形給予最適當的醫療計畫,盡早讓身體失能者恢復到正常生活。因此本研究為監測復健運動資訊以了解復健有無成效,而構想一復健輔具能幫助患者復健評估,硬體架構由嵌入式裝置National Instruments (NI) myRIO結合三軸陀螺儀和三軸加速計感測器及個人電腦,利用感測器蒐集膝蓋關節運動資訊(活動角度及加速度),再利用Universal Serial Bus (USB)序列通訊將量測資訊傳輸到個人電腦中,由電腦將數據波形顯示及記錄。從以公開資訊中整理八種常見膝關節復健運動作為實驗測量項目,分別為「足踝運動」、「膝關節壓床運動」、「下肢屈曲滑行」、「坐姿舉

腿」、「坐姿協助彎曲」、「抬腿運動」、「側身抬腿」和「站立後抬腿」,實驗項目分兩類情況,一類只用三軸陀螺儀感測器判斷膝關節活動角度;另一類是三軸陀螺儀感測器加三軸加速計感測器,偵測人體下肢運動角度及加速度,參考數據等級分為「待加強」、「尚可」和「良好」,其中足踝運動與膝關節壓床運動屬於無明確膝關節運動以不適用,剩六項以三軸陀螺儀數據呈現,分別為下肢屈曲滑行:待加強(15度至25度)、尚可(25度至45度),良好(45度至55度);坐姿舉腿:待加強(30度至60度)、尚可(60度至75度),良好(75度至90度);坐姿協助彎曲:待加強(40度至60度)、尚可(60度至90度),良好(90度至11

0度);抬腿運動:良好(40度至50度);側身抬腿:良好(40度至50度);站立後抬腿:良好(40度至65度),後三項運動無膝關節活動而目的為增強下肢力量是以「良好」作為基準。實驗模擬結果中安裝感測器位置誤差及感測器晶片產生雜訊,是直接影響數據的因素,安裝位置則須維持在固定方向,而感測器晶片導致的累積誤差須仰賴程式上濾波雜訊處理,減少累積數值獲得更佳的數據。

癌症病房的102天: 陳永綺醫師陪醫師爸爸抗癌手記

為了解決西園醫院疼痛科 的問題,作者陳永綺 這樣論述:

這是陳永綺醫師陪醫師爸爸抗癌的故事,也是所有癌末患者及其家屬的故事…… 在台灣,每八分鐘就有一個人罹患癌症。對癌症病友及其家屬而言,從被告知到接受治療,是一段相當漫長、煎熬的歷程。如果不幸是癌末患者,更必須面對生死交關的難題。此時,家屬及醫護人員的支持、陪伴與照護,便成了這場抗癌聖戰最重要的後盾。 作者坦率披露陪伴爸爸抗癌的過程,因為癌症病友從被告知到治療、照護、醫病關係、人性尊嚴等等的疑惑與困境,大多有相似之處。儘管書中主角的病人和家屬都是醫師,也難以避免會發生一些令人無奈、無助的插曲——「每月輪替的新手住院醫師,讓爸爸每次抽腹水時,吃盡苦頭;當爸爸呼吸不順、胸部悶痛,遲遲不見有

人趕來處理;甚至有幾次,醫護人員堅持書本所學和檢查數據為治療依據,卻讓爸爸病情變得危急……」 現代醫療環境確實有許多地方值得反省。身為病人的家屬以及醫療體系的一份子,作者除了激勵身陷病痛的癌友和家屬,應珍視與親人共處的每一天,提供減輕患者疼痛的照護心得和方法之外,並提出個人對現代醫療體制、醫病關係缺失的觀察與反省,希望喚起社會對這個問題的關注。畢竟,這樣的故事,你我都可能發生! 本書特色: 1.市場上與癌症相關等新書,多為癌症保健、抗癌成功經驗談等圖書,要不然就是出版關於安寧療護或安樂死等書籍,但在這兩者中間的分享癌末病友及其家屬面對生死交關困境的內容,卻非常貧乏。 2.癌症為台灣十大死亡

疾病榜首,在大醫院中每四位死去的一人中,就有一位是因為癌症過逝,書中呈現末期癌症患者的真實抗癌故事,分享癌末病友也可以活出生命尊嚴。 3.作者筆下的癌末病人是他的父親,同時也是醫師,而作者不但是抗癌患者家屬,更是醫療體制的一員,將醫師、病人與家屬的三角尷尬關係,以「過來人」的經驗與實務,做了深入的分享和提醒。 4.本書激勵陪伴罹患癌症的家屬,珍視與親人共處的每一天,一同走過不論是生者或死者均無悔的人生。另外,書中提供減輕患者疼痛的照護心得和方法。 5.據統計,每四個人中有一人在一生中至少會發現一種惡性腫瘤,藉此呼籲所有家屬和健康的朋友,請關心自己的健康! 作者簡介 陳永綺 中國醫藥學院中醫

系畢業,擁有中西醫執照;住院醫師期間多次前往榮總、台大醫院受訓。並遠赴美國哈佛醫學院附屬丹納法博癌症中心擔任研究員,研究血液腫瘤醫學。之後,在台北和平醫院、中興醫院的小兒科及臨床病理科,經歷總醫師、主治醫師等過程的洗禮。現為書田診所小兒科主任醫師;以及台大進修部法律系學生,希望以法學新視角,審視醫師這一行。

西園醫院疼痛科的網路口碑排行榜

-

#1.一般外科主治醫師12/28更新 - 104人力銀行

一般外科主治醫師 12/28更新. 教學醫院_西園醫療社團法人西園醫院 本公司其他工作 ... 上班地點. 台北市萬華區西園路二段270號、189號(永越健康管理中心) ... 於 www.104.com.tw -

#2.神經內科 - 西園醫院

例如:常見的手指尖麻痛,很多都是因為正中神經受到手掌的韌帶壓迫引起的『腕隧道症候群』;而坐骨神經痛也多半是因為腰薦椎的神經受到壓迫而引起的疼痛,這些都是神經科中 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#3.醫生疼痛科醫生 - 工商筆記本

疼痛科 | 西園醫院. 坐骨神經痛、下背痛、退化性膝關節疼痛治療及玻尿酸注射、肩頸酸痛、肌筋膜疼痛、帶狀疱疹疼痛、 ... 近幾年來,疼痛科醫師開始應用超音波影像導引 ... 於 notebz.com -

#4.看診進度請選擇科別 - 網路掛號-依院區掛號

和平院區. 就醫時請攜帶健保IC卡,未貼照片者請攜帶身分證、駕照、戶口名簿、外籍居留證、敬老卡或身心障礙手冊等證明文件以核對。 門診看診時間: 上午9:00~12:00 於 webreg.tpech.gov.tw -

#5.喜樂雷射Hiro3.0 - 蓋亞基因GAIA

2016年蓋亞榮獲歐洲雷射生產領導品牌-ASA LASER的授權,成為骨復健科疼痛治療領域中,高能量雷射 ... 西園醫院(復健科), 台北市萬華區西園路二段270號, (02)2307 6968. 於 www.gaiabiotech.com.tw -

#7.賴尚志醫師 - 門諾醫院-Mennonite Christian Hospital

您目前位於: 首頁 > 各科介紹> 醫療專科> 外科系> 一般外科 ... 醫院住院醫師台北馬偕醫院住院醫師台北馬偕醫院主治醫師台北中園醫院主治醫師西園醫院外科主治醫師. 於 www.mch.org.tw -

#8.負責醫師- 陳智宏疼痛科診所 - LinkedIn

陳智宏疼痛科診所圖片. 負責醫師. 陳智宏疼痛科診所. 2021 年10 月 - 目前5 個月. 台灣New Taipei City 板橋區. 自行創業 · 西園醫院圖片. ICU 主任. 西園醫院. 2006 年2 月 ... 於 tw.linkedin.com -

#9.西園醫院院長- 台視樂活

台大醫院有著最頂尖菁英醫療團隊的背景文/吳佩芬健康管理中心國內健.. 孔繁錦散播正面能量療癒受傷心靈. 署立玉里醫院精神科主任 ... 於 www.ttv.com.tw -

#10.骨科| 西園醫療社團法人西園醫院

對於脊椎壓迫性骨折,除新式骨質疏鬆藥物治療,也引進新式鈦合金椎體支架配合低溫骨水泥,提供小傷口、安全、減緩疼痛、迅速恢復的治療方式。同時,並引進血小板生長因子 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#11.超音波輔助之急性疼痛處置工作坊 - 台灣急救加護醫學會

講師群. 1.陳國智醫師西園醫院急重症醫學科. 主任. 2.孫仁堂醫師亞東醫院急診醫學部. 主治醫師. 3.林至芃醫師台大醫院麻醉部疼痛醫學科. 於 www.seccm.org.tw -

#12.西園醫院門診表_10912

疼痛科 4. 陳智宏. 陳智宏. 12/9、12/16、. 13:30起. 12/23. 外科4 張謙若潘堯盛潘堯盛」張謙若潘堯盛張謙若潘堯盛張謙若. 註3.家醫科門診時. [肝膽腸胃外科|鄧展懂. 於 www.westgarden.com.tw -

#13.網路掛號-依科別 - 新竹馬偕紀念醫院

2020, MacKay Memorial Hospital 本網站內容為馬偕紀念醫院所有,未經許可請勿轉載。 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院著作權所有,並保留一切權利。 於 www.hc.mmh.org.tw -

#14.門診時刻表-麻醉部 - 三軍總醫院

本院整合疼痛治療中心採整合中、西醫治療方式,整合多科之非侵入性治療及介入性治療方法。 1.微侵入性治療: 超音波導引注射法、神經阻斷術、增生注射療法、高頻 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#15.科室名稱-網站地圖 - 臺北榮民總醫院新竹分院

泌尿科. Urological Department. 神經外科. Neurosurgery Division. 脊椎外科. Vertebra Department. 疼痛科. Pain Department. 於 www.vhct.gov.tw -

#16.醫療團隊--各科醫師介紹 - 恆春基督教醫院

復健科. 婦產科. 小兒科. 眼科. 泌尿科. 骨科. 大腸直腸科. 心臟科. 肝膽胃腸科. 腎臟科 ... 台北馬偕、榮總腎臟科訓練; 台北馬偕醫院內科醫師; 台北西園醫院內科主任. 於 medical.hcch.org.tw -

#17.【請問好心肝】 泌尿科4問周淇業醫師專業解答

臺灣大學醫學系畢業,現任臺大醫院泌尿部兼任主治醫師、西園醫院泌尿科主治醫師。 專長:. 泌尿道問題、膀胱超音波、腎臟超音波、攝護腺超音波。 於 www.liver.org.tw -

#18.臺北市立聯合醫院和平婦幼院區-部科介紹

麻醉科隸屬於外科醫療部,本科設有科主任1名、專任主治醫師1名,麻醉護理人員10 ... 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 麻醉科主治醫師 ... 前台北西園醫院麻醉科主任醫師 於 tpech.gov.taipei -

#19.王大翊西園醫院關節中心主任 - 自由健康網

專精關節重建及骨腫瘤治療,於國內外醫學會及期刊發表多篇治療研究。 經歷. 長庚大學醫學系. 亞洲大學附屬醫院腫瘤與關節重建科主任. 中國醫藥大學附設醫院骨科部關節中心 ... 於 health.ltn.com.tw -

#20.西園醫院骨科微創中心開幕| 醫藥新聞 - 元氣網

聯合晚報╱記者彭宣雅╱台北報導】 台北萬華西園醫院骨科微創中心今天成立,鑽研單側、雙側人工寬關節置換手術、膝關節手術,困難度較高的頸椎、腰椎 ... 於 health.udn.com -

#21.西園醫院皮膚科評價- 門診表下載 - 旅遊日本住宿評價

西園醫院 皮膚科評價,大家都在找解答。婦幼科系. 兒科· 婦產科. 其他專科系. 牙科· 皮膚科· 耳鼻喉科· 身心科· 眼科· 復健科· 麻醉科· 疼痛科· 急診醫學科· 影像醫學科 ... 於 igotojapan.com -

#22.神經外科 施培國醫師專訪 - 西園醫院

1987年,施培國醫師加入西園醫療團隊,新的科系從零開始,他親切仔細、將病患當朋友和家人的問診風格,讓門診量逐漸提升,每月求診者多達1200人次,其中病 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#23.網路掛號| 西園醫療社團法人西園醫院

外科系 ; 一般外科 · 神經外科 · 泌尿科 ; 大腸直腸外科 ; 內科系 ; 胸腔內科 · 心臟內科 · 家醫科 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#24.西園醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢|電話現場掛號

提供西園醫院門診時間、看診進度、網路掛號、電話掛號、現場掛號、看診流程、交通資訊地圖、汽車停車場、醫院設施樓層平面圖與看診經驗分享. 於 twedr.com -

#25.原來我該看神經科:李詩應醫師紙上門診室 - 博客來

神經科李詩應醫師輕鬆的紙上門診,要告訴你:疼痛是身體的警報器,治痛其實更要找 ... 曾任美國麻州波士頓市哈佛醫學院附屬布列根及婦女醫院之神經疾病中心研究醫師兩 ... 於 www.books.com.tw -

#26.陳奕澍醫師 - 大林慈濟醫院

腰部疼痛、骨剌、風濕五肩 各種關節酸痛、痛風、中風後遺症 退化性關節炎、手腳麻、 ... 經歷: 林新醫院復健科主任 西園醫院復健科主治醫師 佛教普門醫院復健科主任. 於 dalin.tzuchi.com.tw -

#27.抽血服務時間- 病理檢驗科- 醫事專科 - 新光醫院

麻醉科. 科別簡介 · 醫療團隊; 常見問題. 手術相關麻醉問題 · Anesthesia · Pain Control · 癌症疼痛別忍耐 · 介入性疼痛治療 · 兒童的麻醉問題 · 術後疼痛控制問題 ... 於 www.skh.org.tw -

#28.醫療團隊| 西園醫療社團法人西園醫院

醫療團隊 · 一般外科 · 乳房外科 · 大腸直腸外科 · 泌尿科 · 甲狀腺外科 · 神經外科 · 腸胃肝膽外科 · 骨科 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#29.西園院區門診時間表

疼痛科. 泌尿科. 泌尿科. 皮膚科. 婦產科. 骨科. 眼科. 牙科. 一般科. 營養諮詢. 門診. 骨科. 小兒科. 一般外科. 9. 腎臟內科. 耳鼻喉科. 甲狀腺外科. 家庭醫學科. 於 www.westgarden.com.tw -

#30.預防癌變2關鍵!專科醫師:從源頭抵擋發炎必做1件事 - 早安健康

施淳文醫師/台灣耳鼻喉科專科醫師 國立成功大學醫學系畢業,八仙塵爆救治有功表揚醫師。 現任: 榮清耳鼻喉科診所院長 西園醫院耳鼻喉科兼任主治醫師 於 www.edh.tw -

#31.查詢/取消掛號| 西園醫療社團法人西園醫院

神經外科 · 泌尿科 · 骨科 · 一般外科 · 甲狀腺外科 · 腸胃肝膽外科 · 乳房外科 · 大腸直腸外科. 內科系. 神經內科 · 心臟內科 · 胸腔內科 · 腎臟內科 · 腸胃肝膽內科 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#32.【西園醫院耳鼻喉科】耳鼻喉科 - 健康跟著走

兒科· 婦產科. 其他專科系. 牙科· 皮膚科· 耳鼻喉科· 身心科· 眼科· 復健科· 麻醉科· 疼痛科· 急診醫學科· 影像醫學科. 門診掛號. 網路掛號· 門診表下載 ... , 經歷嘉義縣 ... 於 tag.todohealth.com -

#33.育兒生活 10月號/2013 第281期: 全台30家特色中英文繪本館、兒童書店、親子書坊、遊戲書屋、繪本咖啡廳

慣用噴水馬桶座女性易感染綜合報導/陳萱蘋有些女性重視清潔,習慣使用「噴水清洗功能的馬桶座」,然而西園醫院院長,泌尿科醫師陳淳提醒,避免用「女性清潔」模式, ... 於 books.google.com.tw -

#34.西園門診表10911_小

西園 院區門診時間表2020年11月. 接層. 診間. 科 ... 疼痛科4. 陳智宏. 陳智宏. 11/11、11/18. 外科張謙若 ... 「樓」泌尿科5 孫建偉」周淇業張宇鳴」周淇業周淇業. 於 www.westgarden.com.tw -

#35.西園醫院疼痛科 :: 健保診所維基百科

西園醫院疼痛科 | 健保診所維基百科 ... 地址:高雄市鳳山區建國路三段157號1樓電話:(07)7107010診療科別:內科服務項目:門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢. 於 clinic.iwiki.tw -

#36.西園醫院 - Facebook

| 西園醫療社團法人西園醫院. 咳嗽,可說是胸腔科門診最常見的主訴。病人常因久咳不癒來求治,但造成 ... 於 www.facebook.com -

#37.學會推薦疼痛門診及學會認證中心

(學會認證:介入性疼痛治療訓練中心), 孫維仁、林峯盛、簡志誠、林嘉祥、周韋翰、 ... 臺北市, 地區醫院, 西園醫院, 陳智宏, 02-23076968, 臺北市萬華區西園路二 ... 於 pain.org.tw -

#38.歷屆訓練醫師行政職狀況 - 臺北榮民總醫院麻醉部

黃仲衡(嘉義長庚), 林永發(嘉基), 范文林(華濟), 洪鴻龍(前西園醫院). 鄒美勇(北榮), 余黃平(長庚), 李明謙(高榮), 賈元一(高榮). 科主任(醫學中心) ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#39.【公告】本院加開「疼痛治療門診」 - 西園醫院

本院即日起,週四、週五/ 14:00~17:0,加開疼痛治療門診,由骨關節中心主任 ... 坐骨神經痛、下背痛、退化性關節炎○ 髖關節疼痛、肩頸酸痛、肌筋膜 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#40.醫療團隊 - 嘉義長庚紀念醫院

肌筋膜疼痛症治療、各類軟組織疼痛治療、運動傷害復健、骨鬆症、脊椎退化及下背痛復健、足 ... 西園醫院復健科主治醫師; 華揚醫院復健科主任; 嘉義長庚醫院復健科主任 ... 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#41.復健醫療團隊 - 西園醫院

為提升醫療品質,醫療團隊經常召開學術討論與案例研究,同時與院內外科、骨科、神經內外科等相關科別,相互交流醫療資訊,共同為民眾健康把關。 引進最新復健設備 除原超 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#42.復健科| 西園醫療社團法人西園醫院

4. 肌肉疾病:如肌無力症、肌肉萎縮症、肌僵(強)直症、多發性肌炎等。 5. 急性或慢性疼痛症:如神經痛、肌膜炎、感覺失常等。 6. 其他與 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#43.新仁醫療社團法人新仁醫院111 年3 月份門診時間表

進入醫院需全程配戴口罩、配合量體溫、接受TOCC 調查、攜帶證件,造成您的 ... 一般疼痛、腰痛、五十肩等、外傷、骨折、關節 ... 西園醫院外科主治醫師、急診主任. 於 www.srh.com.tw -

#44.找西園醫院陳智宏相關健康資訊 - 生病了怎麼辦

西園醫院 陳廣天西園醫院一般外科西園醫院骨科周文彬西園醫院副院長西園醫院陳智宏 · 延伸文章資訊. 門診時間就醫資訊| 西園醫院張謙若. 1月16日起,更變下列科別門診 ... 於 healthwikitw.com -

#45.醫院-西門町下一站附近醫院位置圖---西園醫院資料 - 博客

醫院-西門町下一站附近醫院位置圖---西園醫院資料_MrtStay畅游台湾_新浪博客,MrtStay畅游台湾, ... 身心科 眼科 復健科 麻醉科 疼痛科(重症醫學科) ... 於 blog.sina.com.cn -

#46.門診時刻表1110215_門診時間表 - 中心診所

點擊科別查看門診時刻表 醫師 專長、就醫須知 0001; 家庭醫學科 00054 范文陽 戒菸門診 0003; 一般外科 00150 王政宗 附乳房外科門診 0003; 一般外科 00150 王政宗 附乳房外科門診 於 clinic.org.tw -

#47.門診表下載| 西園醫療社團法人西園醫院

神經外科 · 泌尿科 · 骨科 · 一般外科 · 甲狀腺外科 · 腸胃肝膽外科 · 乳房外科 · 大腸直腸外科. 內科系. 神經內科 · 心臟內科 · 胸腔內科 · 腎臟內科 · 腸胃肝膽內科 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#48.西園醫療社團法人西園醫院| WEST GARDEN HOSPITAL

免費體檢預約 · 西園新訊 · 【新聘醫師】大腸直腸外科姜正愷主任 · 【新聘醫師】胸腔內科主任黃詩仰醫師 · 【新聘醫師】急診醫學科顏逸凡主任 · 媒體報導 · 照胃鏡發現胃息肉,會 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#49.頭痛的煩惱| 神經內科| 賴思佳醫師 - 西園醫院

接種禁忌、副作用、特殊族群注意事項、怎麼吃增強保護力,一篇看懂 413788 2021-06-21; 發燒、喉嚨痛不一定是感冒「單側」疼痛別大意! 於 www.westgarden.com.tw -

#50.西園醫療社團法人西園醫院- 看診時間、線上掛號

腎臟科; 泌尿科; 婦產科; 新陳代謝科; 耳鼻喉科; 胸腔內科; 過敏風濕免疫科; 復健科; 骨科; 神經內科; 皮膚科; 心臟血管內科; 眼科; 神經外科; 胃腸肝膽科; 戒菸門診 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#51.外科 - 萬華醫院

三軍總醫院兼任一般外科主治醫師; 國防醫學院外科臨床講師、副教授及教授 · 台北陽明大學醫學院外科臨床講師、副教授及教授 ; 書田泌尿科眼科診所特約直腸外科主任醫師; 西園 ... 於 wanhua.rghealth.com.tw -

#52.「西園醫院婦產科評價」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

社區醫學社會服務· 母嬰親善心理健康,婦幼科系. 兒科· 婦產科. 其他專科系. 牙科· 皮膚科· 耳鼻喉科· 身心科· 眼科· 復健科· 麻醉科· 疼痛科· 急診醫學科· 影像醫學科. 於 1applehealth.com -

#53.永越健康管理中心 Eonway Health Management Center

西園醫院. 執行社區醫療的模範醫院. 開創社區預防醫學的標竿. 地址台北市萬華區西園路二段270號 · (02) 2307-6968. 永越健康管理中心. 西園醫院醫療體系. 於 www.eonway.com -

#54.蜆仔on Instagram: “之前急性膝蓋痛風⋯當時急症室醫師馬上幫 ...

... 室醫師馬上幫我治療非常感謝⋯治療時幫我膝蓋抽水⋯減輕疼痛⋯現在變成我的膝蓋常常會痛⋯今天帶劉爸爸去看西園醫院疼痛科陳智宏醫師門診⋯告訴他 ... 於 www.instagram.com -

#55.醫師資訊 - 郵政醫院

成年人急、慢性下背痛、坐骨神經痛、骨質疏鬆、脊椎關節疼痛控制、人工關節 ... 台灣大學醫學系畢業馬偕醫院麻醉科與疼痛科主治醫師麻醉科專科醫師疼痛醫學專科醫師. 於 www.postal.com.tw -

#56.雙和醫院疼痛科的原因和症狀,YOUTUBE和台灣e院的回答

雙和醫院饒紀倫醫師同時擁有復健科暨疼痛科專科醫師執照,並通過榮總傳統醫學研究中心針灸執照及美國Washington D.C. 疼痛復健中心肌肉筋膜疼痛症候群注射法認證。 於 hospital.mediatagtw.com -

#57.看診病症參考 - 西園醫院

骨科骨折、骨骼疼痛、脫臼、骨髓炎、關節退化、腰酸背痛、關節炎、骨畸形、骨瘤、脊椎病變、小兒骨關節異常、肌肉、肌腱、筋膜的疾病、脊椎骨外傷、坐骨神痛、背部 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#58.疼痛科| 運動資訊第一站-2022年2月

主治項目:坐骨神經痛、下背痛、退化性膝關節疼痛治療及玻尿酸注射、肩頸酸痛、肌筋膜疼痛、帶狀疱疹. ... 您即將離開本站,並前往疼痛科| 西園醫療社團法人西園醫院. 於 sportwikitw.com -

#59.分科介紹 - 聖保祿醫院

感染科. 一般內科疾病、發燒(含不明熱)、身體各部位感染、傳染性疾病。 醫師介紹 ... 疼痛科. 肌筋膜疼痛(肩頸、下背、腰)、帶狀皰疹疼痛、慢性神經病變疼痛、癌症疼痛. 於 www.sph.org.tw