老人共餐補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林德政寫的 口述歷史採訪的理論與實踐:新舊臺灣人的滄桑史(2版) 和劉木賢的 學校夢田:劉木賢建築作品集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站作伙呷百二」補助社區辦理老人食堂實施計畫 - 嘉義市政府也說明:110 年度「花甲食堂--作伙呷百二」補助社區辦理老人食堂實施計畫 ... 長者送餐到府。 未提供定點供長者用餐之單位,或以便當形式供餐領回食用,無共餐之事 ...

這兩本書分別來自五南 和藝術家所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 吳美宜所指導 劉芷希的 探討疫情下銀髮族群參與社區關懷照顧據點對餐飲服務品質屬性之需求 -以高雄市為例 (2021),提出老人共餐補助關鍵因素是什麼,來自於社區老人共餐、老人餐食服務、Kano模型、重要性-表現分析法。

而第二篇論文醒吾科技大學 行銷與流通管理系所 李泰琳所指導 芭奈.比吼的 銀髮族健康促進與生活品質關係之研究―以台北市T教會社區照顧關懷據點為例 (2021),提出因為有 健康促進、生活品質、社區照顧關懷據點、重要性-表現程度分析的重點而找出了 老人共餐補助的解答。

最後網站方案補助 - 臺北市政府社會局則補充:5, 臺北市政府社會局補助里辦公處共餐據點試辦專案(本專案補助至111年止), 111-01-17 ... 9, 老人活動據點方案實施計畫廢止(併入社區照顧關懷據點), 111-01-17.

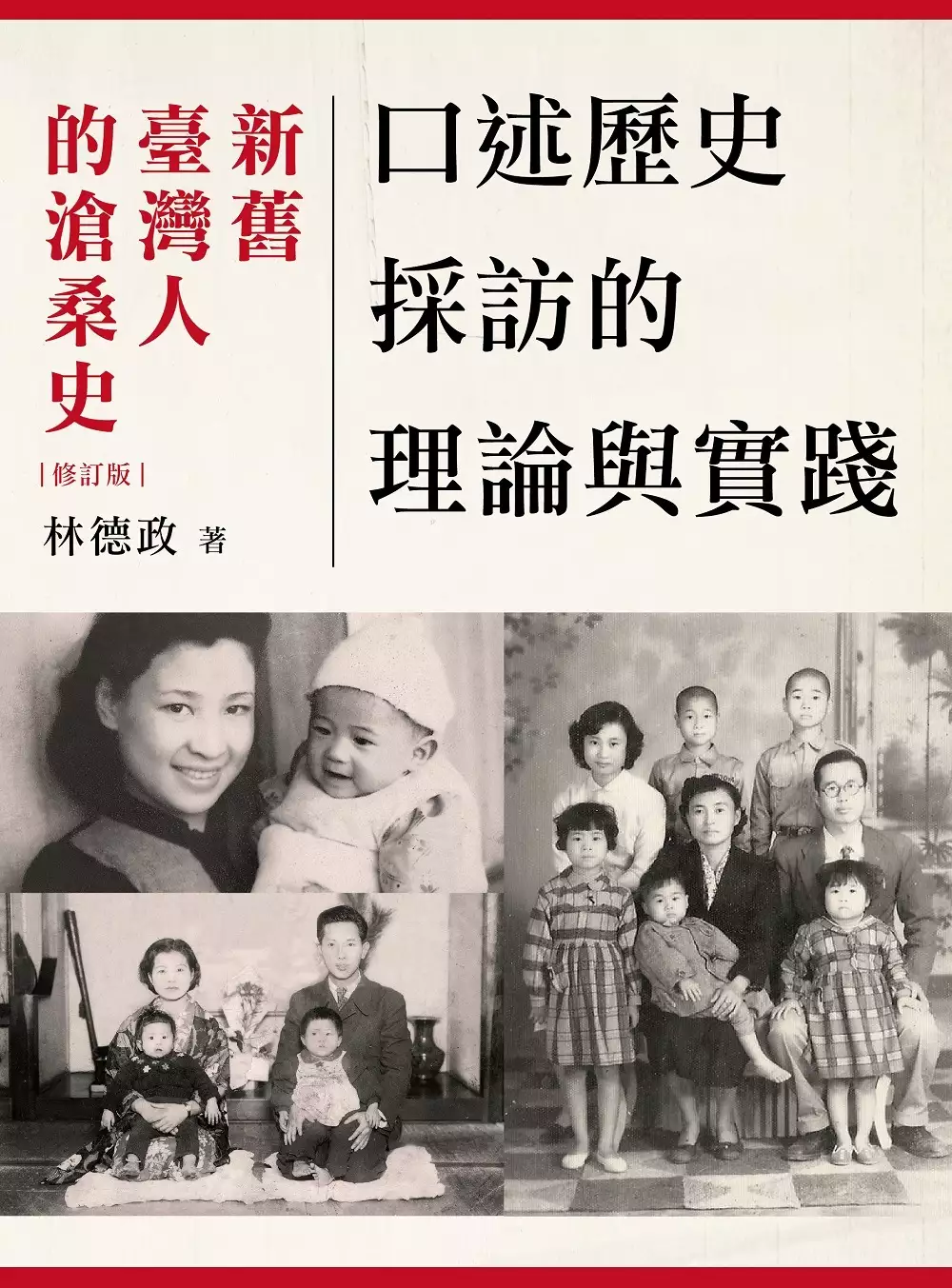

口述歷史採訪的理論與實踐:新舊臺灣人的滄桑史(2版)

為了解決老人共餐補助 的問題,作者林德政 這樣論述:

每一個人都有自己的歷史,歷史不僅僅是國家、群體、社會所擁有,即使是普普通通的一般人,也都有屬於他自己的歷史。個人的歷史除了是個人的重要經歷,更是國家、群體歷史的重要時代見證。有時候因為主觀、客觀的因素,學院裡的歷史學家,在書寫國家、群體與社會的歷史時,難免會有疏陋或不足,這時候個人的歷史記錄,就是很重要的參考資料,可以交叉比對、辯駁正偽。但是他們的歷史從何而來呢?主要就是依靠採訪,才能保留下精彩的閱歷與見聞。 作者從事歷史教學與研究三十多年,不自限於學院的象牙塔裡,除了一般的教學與研究外,也潛心研究口述歷史的理論與方法,更直接到田野之間從事採訪。本書既有理論篇也有實務篇,不僅可做為教

學教材也可供大眾讀者做採訪寫作的參考。 作者簡介 林德政 1955年生,臺灣嘉義人。政治大學歷史系博士。 現任成功大學歷史系教授,專長領域為:「中國現代史」、「民國史」、「國共戰爭與人物」、「兩岸關係史」、「台灣史」、「口述歷史採訪」、「方志研究」等。 著作:《保定軍官學校之研究》、《抗戰期間國民政府之整軍與備戰》、《光復前臺籍抗日志士在閩粵的活動》、《新港奉天宮志》、《安南區志》、《嘉義縣志‧住民志》、《國際明星王玨先生演藝生涯訪談錄》、《開拓、信仰與抗日—在歷史巨變中見證臺灣歷史》、《在中國革命的道路上:歷史巨變下的臺灣人 》、《半山與二二八:先見,冤屈、善後》

等書。 二版序 自序 壹、【理論與方法篇】 01■ 口述歷史的定義 02■ 口述歷史的起源與發展 03■ 口述歷史採訪的方法與步驟 04■ 口述歷史的價值 貳、【教學篇】 05■ 大家一起來做「口述歷史」:如何開始做口述歷史採訪 06■ 口述採訪之成果:如何開始做家譜 07■ 採訪對話稿示範:老鳥經驗談/林德政教授口述歷史採訪經驗回顧 08■ 成功大學﹁口述歷史採訪﹂教學的緣起與成果 09■ 彌補與加強:口述歷史採訪所見的民國史與臺灣史 參、【實例篇】 一、文學走廊 10■ 走過一甲子的文學路:臺灣文學家葉笛先生口述史 11■ 出身工程的文學家

:夏烈︵夏祖焯︶先生口述史 二、民族鬥士蔣渭水之子 12■ 民族鬥士蔣渭水之子:百歲耆老蔣松輝先生口述史 13■ 附錄:一百零一歲的蔣松輝沒有辱沒父親蔣渭水 三、臺籍日本兵與戰時南京 14■ 同期的櫻花:臺籍日本兵鄭春河先生口述史 15■ 二戰時期在緬甸的臺籍戰地庶務員:徐振昆先生口述史︵上︶ 16■ 戰時南京的臺灣人:楊翠蘭女士口述史 四、在滿洲國:見證二戰 17■ 在滿洲國牡丹江工作及戰後目睹蘇聯兵暴行:省議員張丁誥先生口述史 18■ 二戰期間在天津與滿洲國的日子:楊從善女士口述史 19■ 懷念在滿洲國的十二年:楊從貞女士口述史 五、軍旅戰陣 20■ 讀軍校讓我愛國

家、愛民族、身體好:毛禮文先生口述史 21■ 在魯蘇豫皖邊區見證湯恩伯的言行:何智叢先生口述史 22■ 光榮參加九戰區受降典禮:黃世忠將軍口述史 23■ 千里跋涉到金華為軍校招新血:劉止戈先生口述史 24■ 歷經西北軍與青年軍:徐觀超先生口述史 25■ 蔣中正到西安閱兵與學生共餐講故事:孟興華先生口述史 26■ 經歷遼瀋與平津戰役的砲兵少尉:李啟明將軍口述史 27■ 戴笠與軍統局東南幹部訓練班:陳舍華先生口述史 六、白色恐怖時期 28■ 走過抗戰與白色恐怖的歲月:蕭道應夫人黃素貞女士口述史 29■ 白色恐怖時期逃到中國的眼科醫生:李辰︵邱林淵︶先生口述史 附錄 30■

臺籍黃埔學生的歷史意義與貢獻 二版序 《口述歷史採訪的理論與實踐:新舊臺灣人的滄桑史》一書,初版一年,已經售罄,這給作者一個很大的鼓勵,值再版之際,再述數言。 這次再版,首先是把初版一些錯別字予以訂正,其次是在封面及封底上的設計上放入新相片,除了示範家譜的本人嬰兒時期與父母及手足的全家福相片外,其他分別是楊從貞女士與先生及子女的全家褔、著名作家林海音女士懷抱稚齡夏烈的親子圖,這三張老照片都有幼兒。另外是黃世忠將軍戎裝照,以及本人與被訪者蔣渭水之子蔣松輝先生合影,他是蔣渭水之子,享年一百零一歲的高壽。 當然最重要的是加上全新的一篇口述史:〈懷念在滿洲國的十二年:楊從貞女士口

述史〉,有關滿洲國的口述史,合原來的兩篇,共計三篇。 自踏入歷史學領域以來,由於本人苦心孤詣加上殊勝的因緣,接觸到不少有特殊歷史經驗的耆老,雖然有此因緣,但畢竟本人有學校授課及輔導學生的工作,也沒有經費補助,在主客觀條件的制約下,窮我個人一己之力,很難將所有我遇到的耆老都做了採訪、留下記錄,或是說雖有訪談與記錄,卻祇是一麟半爪,廣度與深度均感不足,對此我亦深感遺憾! 例如也有滿洲國經驗的臺南土城人陳登連醫生(日本興亞醫專畢,自日赴滿),如雲林北港人許先生,畢業自臺南二中、日本藥學專門學校畢,與同樣是藥劑師的妻子相偕自日赴滿。也有滿洲國經驗的雲林土庫人郭賀(東京農業大學畢,自日赴滿)

,有二戰海南島經驗的臺南海尾人吳金釣(臺南農業專修學校畢,自臺赴瓊)、海南島經驗的尚有江信和(嘉義農林學校畢,自臺赴瓊)。另有戰時上海經驗的是屏東萬巒五溝水人的 林憲(高雄中學、日本中央大學畢,丘念台的秘書)。此外,具有白色恐怖經驗的蘇友鵬醫師以及林麗峰先生。我都在他們七、八十歲的時候,有幸和他們認識、向他們請益,但卻還祇是初步採訪或即將完成之際,他們就離開了人世間,對於那些與我擦身而過的耆老,每一思及,內心就十分痛惜與難過。 多年來,我一直鼓勵成功大學學生,一定要把握機會好好採訪家中的阿公、阿嬤(阿婆),祖父、祖母等長輩,切莫坐失良機。足堪安慰的是這些年來,每一學期都有非常優秀的

理、工、醫、管、社科各系學生,做出非常精彩,令人激賞的採訪成果! 口述歷史採訪,是記錄歷史、研究歷史的好方法,是稍縱即逝的因緣,當下不為耆老留下歷史見證,以後也許就沒機會,只能抱憾了!希望大家能透過此書中所傳授的口述歷史方法與範例,為耆老留下歷史足跡,更為多彩多姿的臺灣史,增添豐富的內涵! 林德政 二○一八年四月二十三日 於舊名﹁打狗﹂的高雄鼓山 哈瑪星內溝仔渡船頭畔 採訪 對話稿示範:老鳥經驗談/林德政教授口述歷史採訪經驗回顧採訪及記錄:盧淑美訪問時間:二○一五年十二月十九至三十日訪問地點:國立成功大學歷史系一、初學者要如何入手?問:林教授請教您,您認為甚麼樣的

人,具有被採訪的價值,可以被稱為耆老?答: 具有被採訪的價值,可以被稱為耆老者,首先要年紀夠大,至少要七、八十歲,還有就是有參與重大的歷史事件或公共事務者。當然,特殊情況下,年紀稍輕者也還是有被採訪的價值。問:您認為做「口述歷史採訪」者,需要甚麼樣的特質?答: 「口述歷史採訪」者必須具有一定的歷史背景知識修養,比方你在臺灣做訪談,你必須具有臺灣史、中國現代史的背景知識,才能問得深入。舉凡清朝的歷史、日治時期民主運動,民間寺廟的崇拜等知識都必須具備,否則就問不出所以然。比方我採訪在大陸就讀黃埔軍校的黃埔老人,我除了需具備中國現代史的知識外,也必須對「黃埔軍校」有研究,這樣訪談才會深入,也才會精彩

。問:我們一般人在做口述採訪之初,有甚麼注意事項?可能會面臨到何種狀況?答: 做口述採訪,取得「被訪者」的信任是重要的關鍵,所以一定要對「被訪者」十分尊敬。如果可以的話,拜訪時帶個小禮物,或是請對方吃個飯,如果「被訪者」跟你投緣,水乳交融,對你信任、看重、肯定,他才會滔滔不絕。我們在問受訪者時,要秉持溫柔敦厚的態度,不要咄咄逼人,摒除一針見血的問法,不要挖掘太深入,使他內心感到不安全,也不要讓對方太累,要讓他心裏高興悠游,才能侃侃而談。並非所有答應要接受訪談的人全都很配合、很友善,有時﹁被訪者﹂基於自尊心,也想炫耀自己的才學,會想測試「訪問者」,會故意出難題刁難一下或奚落一下「訪問者」,這也許

會令有些「採訪者」覺得被挑戰,感到壓力。

老人共餐補助進入發燒排行的影片

為民喉舌爭福利、努力總有收穫!

侯友宜市長在我和質詢小組同仁(鍾宏仁、彭佳芸、鄭宇恩、張志豪、李坤城、廖宜琨、周雅玲)全力爭取下,終於承諾針對老人共餐政策提出利多、挹注資源!

侯友宜承諾,先挑選每週提供三天以上共餐的地點,全市大約100處,給予每年5,000元獎勵金。

此外,針對上述地點,市府每月至少一次,提供農特產品加菜,最慢今年10月份起開始實施。

麻吉好朋友快來訂閱喔!➔ https://goo.gl/Pk9Gww

按讚!分享!何博文粉絲團➔https://goo.gl/aBy1Dv+

歡迎加入博文的Line喔➔https://line.me/R/ti/p/%40h22524300

探討疫情下銀髮族群參與社區關懷照顧據點對餐飲服務品質屬性之需求 -以高雄市為例

為了解決老人共餐補助 的問題,作者劉芷希 這樣論述:

世界上老人人口的比例一直上升,隨著人口老化的變遷,各國政府推行不同福利以配合因人口老化而衍生的社會問題。台灣政府積極推動相關長照政策以因應國內人口老化的之情況,餐食服務亦為其中一個照顧年長者福利之項目。政府設置或補助社區關懷服務據點以提供年長者餐食及共餐之服務。惟自2019年起受到新冠病毒(Covid-19)的肆虐,社區老人共餐方式受到影響。本研究先透過相關文獻以及政府提供之開放取用資料平台,查詢並探討台灣社區共餐服務現況、服務模式,以了解在疫情下老人共餐服務的現況與困擾。同時以台灣高雄地區社區關懷據點為研究對象,結合狩野(Kano)模型及重要性-表現分析(Importance-perfor

mance Analysis, IPA)對疫情時代銀髮族長輩對社區老人共餐服務之餐飲服務品質進行探討。研究透過相關文獻探討,高度涉入者訪談,德菲法問卷分析以及因素分析等方式來發展社區老人共餐的餐飲服務品質量表。得出「保證性」、「關懷性」及「安全性」三個構面合共23條題項並藉以設計Kano-IPA問卷,發放對象為高雄市區數個社區關懷據點之參與用餐者,共收回434份有效問卷。Kano分析結果顯示落在「有效改善區」內有11題項,其中包含「安全性」構面7項、「保證性」構面3項及「關懷性」構面1項。以結合Kano-IPA模型得出屬於「優先改善區」有一項為「食物的份量可調整」,該項同時屬於Kano模型之魅

力品質。「繼續保持區」包含7項與「安全性」相關的項目且均屬於Kano模型之一維品質;同樣落在繼續保持區的還有「有事情發生時,志工會有同理心和使人安心」(一維品質)與「志工發自內心地為參與用餐者爭取的最大利益」(魅力品質)。另外值得注意的是「節慶活動的菜色(春捲/粽子)或儀式」雖然落在次要改善區間,卻是屬於「必要品質」。研究發現,同時屬於Kano模型之「有效改善區」以及Kano-IPA模型之「優先改善區」或「繼續保持區」的項目包括所有7項「安全性」構面的項目,以及屬於「關懷性」構面之「有事情發生時,志工會有同理心和使人安心」。因為疫情關係,大部分社區據點暫停或有條件開放,根據本研究之結果可知,在

此期間「安全性」是參與者最為關心的要項,而各社區關懷據點亦因應得宜。此外,具同理心的關懷也是長輩重視的項目。而因應疫情,供餐時提供固定份量的餐盒以避免不必要的接觸,可能帶來「食物的份量可調整」之需求。本研究結果可以提供社區關懷據點在疫情期間提升餐飲服務品質之參考,希望能對於在後疫情時代的台灣老人社區服務的後續發展有所幫助。

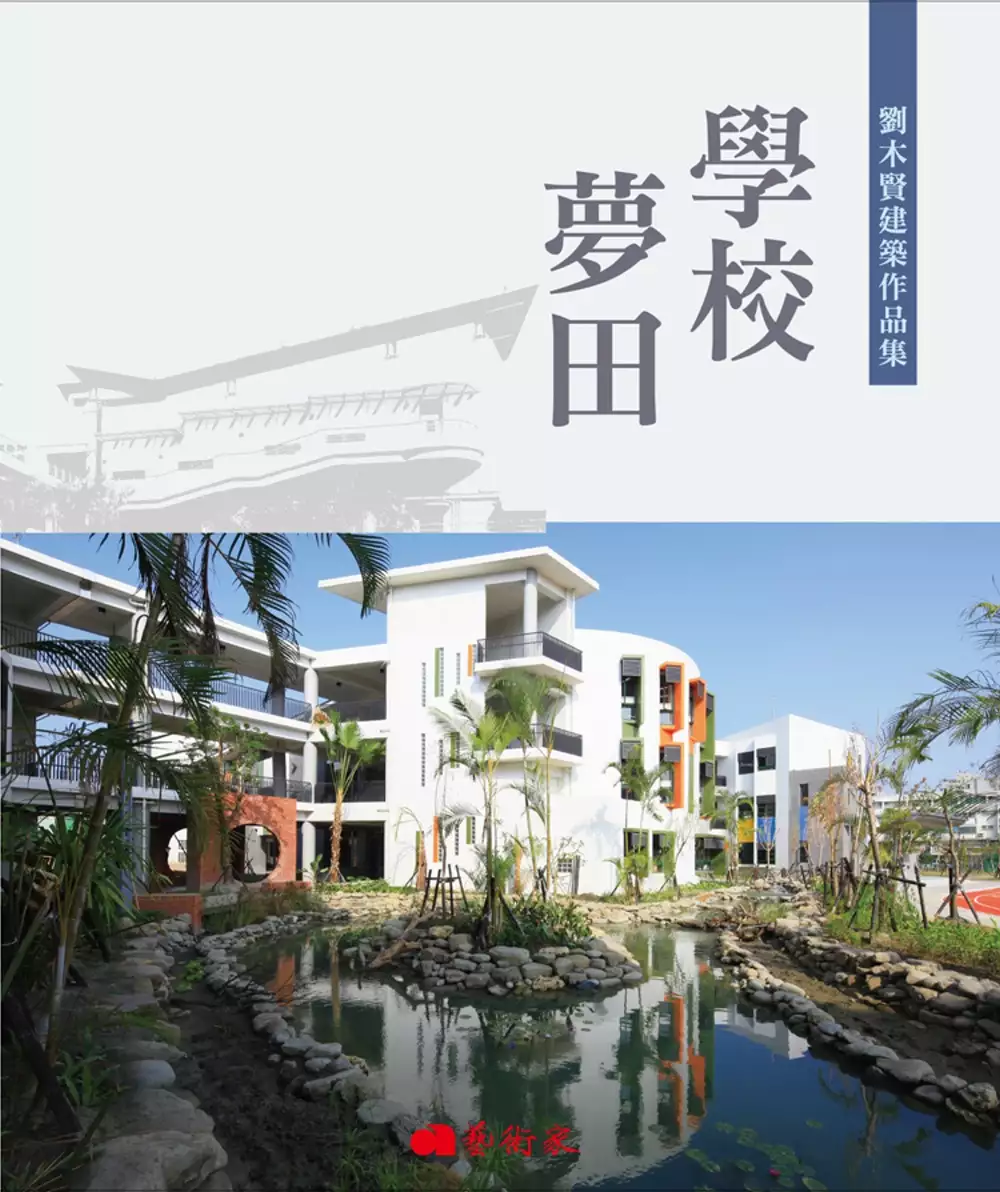

學校夢田:劉木賢建築作品集

為了解決老人共餐補助 的問題,作者劉木賢 這樣論述:

校園的每個孩子心中都住著一個小王子, 讓他們自在地去探索、相遇和發覺, 讓學校成為孩子編織夢想與創造想像力的基地。 ★【臺南市長】賴清德:關懷幸福教育的建築家! ★【國立成功大學建築系教授】林憲德:綠建築政策最佳代言人! ★【高雄市政府教育局局長】范巽綠:以工學詩人優雅的筆觸在天地晨昏間,導覽著一畦畦散落在臺灣魅力城鄉之間的「夢田」。 ★【前國立臺灣文學館館長】鄭邦鎮:《學校夢田》對全體校長、教育界、家長會、社區、建築界,提供了極具價值的參考。 ★【國立政治大學教育學院教授】湯志民:《學校夢田》的各項校園建築,紀錄了他對學校建築美學、綠建築、創意與永續經營的體現與

貢獻。 ★【國立交通大學建築研究所教授】張基義:《學校夢田》是教育建築的資料集成,南方經驗的忠實紀錄,更是建築師社會責任的關鍵報告。 ★【國立成功大學歷史系美術史教授】蕭瓊瑞:劉木賢的學校建築設計,已形塑一套教育哲學的架構,更進入藝術創作的品質。 ★【建築改革社副社長】徐岩奇:《學校夢田》是下一波新校園運動的討論基礎。 學校是孕育一個人思想養成的最重要歷程,校園因此可說是地方最重要的公共場所。不論都市、城鄉、山巔或海邊,有社區、有聚落的地方就有學校。而每一所學校的興建,都承載許多人的需求與夢想,包含學校所有師生、家長與學校周圍的社區民眾,有形的意見與說不出來的期望概念。

本書為建築師劉木賢的校園建築作品集,收錄他所規劃的16件校園設計案例。從一開始的紙上建築構思,興建校舍的日曬汗水,到實體建築物的出現、學校師生搬進新家後的啟用感想,全書以圖文並呈的方式,講述每座校園建築的空間意涵與故事脈絡,精彩完整地描繪建築背後的設計歷程與劉木賢追求永續經營與尊重自然生命的設計哲理,為讀者開啟一場教育哲學與建築工學的詩意對話。 作者簡介 劉木賢 1960年出生,海埔國小、永福國小、建興國中、臺南一中、淡江大學建築系、成功大學建築研究所。 │主要經歷│ 開業建築師 成大建築系兼任講師 臺南大學教育系兼任講師 「南方建築論壇」策劃人

「建築改革社」共同發起人 臺南東北扶輪社社長 緣起文教協會理事長 │獲獎榮譽│ 公共工程金質獎 公共工程金安獎 七座優良綠建築設計獎 五座國家卓越建設獎 六座建築園冶獎 中華建築金石獎 「學校建築之光」首屆建築師獎、建築獎 淡大菁英獎、首屆建築系傑出系友獎 推薦文| 關懷幸福教育的建築家/賴清德...........4 綠建築政策最佳代言人/林憲德...........5 打造未來世代的學習空間——在教育「夢田」裡種桃種李種春風/范巽綠...........6 蜜蜂建築師.人間校園赤子心/鄭邦鎮...........8 為

孩子開創美麗新校園/湯志民...........11 柔軟的心.溫暖的建築——劉木賢的學校建築藝術/蕭瓊瑞...........12 學校夢田.教育建築.南方經驗/張基義...........13 書寫劉木賢的建築旅程/徐岩奇...........14 作者序|校園是許多人的夢田...........16 小學篇| 知識探索的樂園——臺南市億載國小...........23 孩子的快樂天堂——高雄市路竹區蔡文國小...........39 昔日的祕密花園——高雄市紅毛港國小...........55 新舊校園的銜接——臺南市大光國小...........69 百年老校的更新——高雄市茄萣國

小...........81 校園是最大的教具——臺南市新南國小...........90 國中篇| 地震綻開的花朵——南投縣竹山鎮延和國中...........111 樹與牆的故事——臺南市忠孝國中...........123 尋找在地的價值——高雄市岡山區前峰國中...........135 海角社區的樂園——高雄市鳳林國中...........147 可傳唱的校園——臺南市金城國中...........161 高中篇| 鑽石級的綠色校園——南科實驗中學...........175 潔淨律動的巨石——德光中學運動中心...........191 大學篇| 知識與自然的對話——臺東大學

師範暨理工學院...........201 田園交響詩——臺東大學知本學苑...........217 神與人的對話——臺灣天主教總修道院...........225 關懷篇|走入校園幽微的角落...........235 迴響篇| 緬懷至親.真心傳愛——母校海埔的榮光/陳麗玉...........250 綠建築示範基地/吳文賢...........251 結合人文與藝術的幸福小學/張宏仁...........252 探索.體驗——學習新驚艷/陳惠娟...........254 以人為本的探索樂園/陳春蓮...........256 公共美學教育場/康晉源...........257 會呼吸

的建築/林坤燦...........258 學.思.行——在這山海間的居心地/章勝傑...........259 人文建築vs.幸福工程/王宏寶...........260 後記|回首成長的軌跡...........262 作品年表...........270 作者序 校園是許多人的夢田 劉木賢 《人子》是鹿橋寫給0歲到99歲的孩子們看的故事,我最喜歡的書之一。《學校夢田》談的也是0歲到99歲的孩子們使用校園的故事,耗了我五年歲月寫寫改改,再不出版就成了《人子》一書中幽谷的小草,還沒綻放就已枯萎的小蓓蕾。 1999年臺灣發生921大地震,這一場天搖地動改變了我的

職業生涯,開始全心投入新校園運動,往後十幾年來事務所一直以學校設計為主。一路走來,從規畫設計者的角度出發,再回到使用者、甚至觀察、評論者的角度,檢視這些設計,有哪些值得再檢討、再改進? 這十幾年間與教育界有太多深刻的對話,讓我體驗到校園扮演著比我們想像還要多的角色。在忠孝國中發現了校園夜的祕密和天微亮時的磁場,在紅毛港國小生態池邊體驗「老人與海」的故事,在億載國小的教學農場園,看到了老人對大地的知識可以傳承,生命在此得到再一次的榮耀。 校園原型 建築家路康對於校園的起源,有一段精彩的描述,路康說:「學校從一棵大樹下兩個人的交談開始」。講者不覺得自已為師,聽者不認為

自已是弟子或學生,其中一人覺得講者的見解很好,回家帶他的小孩來聽,他的小孩聽得有趣,又找他的玩伴來學,於是大家就在樹下分享彼此的心得,這就是一個學校的原型。 教育學家杜威說:「教育即生活,教育即成長,教育即經驗的改造」。 學校的教育深深影響一個人的價值觀,人的一生經歷家庭、學校與社會,而學校生活正是孕育一個人思想養成的最重要歷程。學校一天的生活應包含:上學、放學、上課、下課、集會、討論、運動、休息、遊戲、飲食、聊天、沈思、閒晃、發呆……等,以往的教育太集中在教室內的上課,而忽略了其他生活空間的需求。因而,《學校夢田》的16個作品,均可看到各種室內、外空間的串連與虛實變化

,以滿足各種活動的情境空間。 每一所學校的興建,都承載許多人的需求與夢想!包含了學校所有師生、家長與村莊、社區的一般民眾,講得出來的看法與說不出來的想法,都值得我們去推敲與回應,新南國小和紅毛港國小就在遷校過程中,因師生、社區的互動,而激盪出超過我想像得到的空間意涵與故事脈絡。 校園布局若下棋 建築師在校園規畫與興建過程中,如何扮演像樂團指揮家的角色是個關鍵。要先與校方、家長、社區意見的溝通,將他們的想法轉化成具體的空間設計,同時協調結構、機電、空調、景觀及建築等團隊,並整合營建過程中各種材料、細部與施工環節,至於能否演奏出一場生動精彩的空間表演?還得有賴能溝通

的公部門機關和良好的施工團隊,才不會成走調的變奏曲。 學校布局的過程又像小說家編劇本,規畫藍圖設想好每個空間與使用者角色,想像著各場景與角落可能發展的故事情節。但,往往劇情也常失控,因為我們已失去赤子之心,忘了小王子的世界與想像。我曾嘗試在前峰國中藏著蜜蜂、山羊的祕密,這次為了出書再度走訪拍照,隨口詢問學生柱子上的圖騰是什麼?同學竟然驚詫地瞪著雙眼。我在忠孝國中留下古早非洲電話筒,可能也沒有幾人知道那是為什麼?我在許多學校設計戶外空間,希望學生留下校園生活的記憶,地方民眾也能在這裡留下他們自己的故事。 校園規畫過程有如下圍棋,應盡量擴大氣場贏得生機,像鳳林國中、臺東大學

連結周遭的環境形成生態網絡,校內的空間配置也營造多孔隙的環境,如果實體校舍配置是棋子,那麼開放空間就像所圍塑的地盤,氣氣相連充滿生機。每一個開放空間都是生態的場所,學校具備了優良的綠化、透水和生物棲息條件,億載國小、忠孝國中均透過規畫,將校園與周遭環境的公園綠地連成一氣,在學校四周人行道以複層化植栽,使學校的通學步道成為生物遷徙的路徑,讓蝴蝶、蜜蜂等昆蟲飛進校園也進入社區,使學校成為社區的生態基因庫。 校園是地方的生活核心 城市裡的小學可以說是一所社區小學,提供社區小孩上學及居民運動、散步等功能。然而鄉村和偏遠的學校可能是什麼?在蔡文、茄萣國小與鳳林國中都看到他們的無限可能。

放眼臺灣,每個鄉鎮大概都有這樣的學校,這些學校往往成為地方的生活核心,但以前常常糟蹋了這一塊寶地,粗暴地疊起水泥方塊、水泥道路和種幾棵像電線桿的大王椰子、龍柏、黑板樹。學校規畫時應納入生態環境,也要考量到學齡的兒童、打球的青年、社區的居民,還有退休的老人,因為校園空間涉及了地方每個人的生活層面,大家都期待學校可以滿足他們的活動與願望,像茄萣國小的樂齡學習中心就是一個很好的案例。 我母親晚年時什麼地方都不想去,她只要我帶她去老家附近的海埔國小,推著輪椅逛逛校園,可勾起她許多回憶和話題。大光國小從鐵路旁的一所眷村小學,隨著都市發展變成繁忙都市的一個角落,老校與老校的空間記憶對附近老榮民

有相當的療癒作用。 規畫設計一所學校,我習慣搜集當地文史資料,了解一個地方的起源與發展過程,並想辦法將歷史寫進校園轉化成場景。所以在億載國小的穿堂可以看到臺江內海的演變軌跡,蔡文國小以玻璃牆紀錄了地方英雄余清芳的事蹟。我們喜歡設計一些互動空間如戶外階梯劇場、菜園、交流木平臺,增加人與人之間和校園場景的的關係。所以校園應該是一個累積人文氣息與歷史感動的場所,承載著地方許多人的過去、現在與未來,孩子在這裡受教育成長,村民在這兒活動老去,校園就成為當地一部活的歷史教材。 校園是最大的教具 國際建築師協會UIA對於兒童建築教育提出:「人類未來生存環境的品質,取決於我們今日

的孩童。他們是否具有做出周全、適切決策的能力?完全取決於他們在受教育的過程中,所學習得到的知識與能力。」 芬蘭於2006年將建築教育列入國家基礎課程視覺藝術課綱中,如同音樂、美術教育一般,從一年級到九年級,甚至延續到高中階段,認定「建築教育的過程」是所有美學與設計教育的基礎,也是公民教育的基礎。國內的華德福與人本教育也都努力在推動這一領域,在新南國小的遷校過程中,學校與我們也嘗試推動兒童建築教育舉辦「小小建築師體驗營」。 校園是學習的場所,一草一木、磚的疊砌、枕木的排列和水的流動,都是教學的素材。學校建築不只是提供安全的學習環境,更希望透過校園空間引發學生思考與多元學習

。「迴響篇」中可看到蔡文國小校長扮演大嬸婆,善用校園空間引導學生的學習興趣與動機。新南國小陳惠娟老師說得好,潛在課程是孩子自己玩出來的,這裡有好多城市孩子的第一次體驗,也是許多家長的第一次驚豔,有老師和學生的參與,學校的建築有了溫度。新南國小的公共藝術也相當精彩,蕭瓊瑞委員慧眼指認都市軸線的端景為設置地點,造就二位年輕藝術家的傑出作品,還將兒童遷校心得編成美麗的故事繪本。 走進幽微校園的角落 這些年來因學校設計工作關係,認識到許多教育界的朋友,不論工作、旅行或路過,每到一個地方我都習慣會看看當地的學校,從建築外觀設計到校園空間與設備,還有學生與地方的使用情形。復因擔任校舍重建

、綠建築補助評選等工作,到過山區、海邊和澎湖、綠島、小琉球等離島,前後走過了幾百所學校。與更多教育先進對談,了解到除了硬體空間的規畫改善以外,也感受到偏鄉與弱勢學生的困境。經常反思我除了幫學校設計美麗的校舍外,對於那些沒有經費建設的偏遠學校,我可以為他們做些什麼? 除了建築師工作以外,我也參加一些民間社團,接觸更多的社會各行各業,因而先後擔任過扶輪社社長與緣起文教協會會長。在臺南東北扶輪社發起設立「鱒魚獎學金」,十多年來鼓勵許多困境中的國中生勇敢再站起,每個受獎學生的背後,都是一個故事和一段辛酸史。 這幾年陪同緣起協會走過屏東瑪家、霧臺原鄉的部落,了解梁明輝鄉長棄教從政

的希望工程,共同設立「原住民優秀人才獎助學金」,幫助原鄉孩子的才藝逐夢計畫。還有在永仁高中見證了時超傑教練夫妻,放棄了加拿大優渥生活,來陪學生圓了籃球夢。愛文山的臺大畢業生賴永坤夫妻更是一則傳奇,為山區的外配新住民孩子成立了「赫普學堂」,幫故鄉的農村提供「社區共炊共餐」吃割稻仔飯。從教育局科長轉任的吳建邦校長,結合了後壁區的校長們成立「紅杉木聯盟」,推動偏鄉學生的空中英語教室。 這些故事比建築還動人,加強了我寫書報導的動機,這些足跡讓我更深入校園幽微的角落,也豐富了我建築師的工作生涯。有幸,因工作成為校園與善心團體的交流平臺,將更多的社會資源投入需要關懷的學子,讓他們擁有公平的學習

機會,這是一條值得耕耘的道路。 校園是每人心中的夢田 每個人心裡都有一畝田、一個夢,也許嚮往陶淵明的桃花源、曹雪芹的大觀園,奮鬥一輩子就想能有一棵大樹、一塊菜田、一個水塘的家園。 然而,談何容易?都市寸土寸金,鄉間又有誰有這麼大的手筆? 唯有學校可以實踐這個夢想,校園設個教學農園、生態池、戶外劇場和種下許多大樹,就可成為每個人心中的夢田! 無論山巔或海濱,每個鄉鎮每個社區都有學校,家裡無法實踐的夢想空間都可以在學校實踐,多少人的童年要在這裡度過,多少人的願望在這裡達成。兒童在這裡遊戲,青年在這兒打球,媽媽在教室學才藝,中年在這裡跑步,老年在

校園漫步。少子化的時代來臨,學校就成立幼兒園減輕年輕人的教育負擔;老齡化社會的來到,這裡又成為銀髮族長照的基地;強震豪雨水災來臨時,學校又隨時可以扮演緊急救難的場所。 學校是地方最重要的公共場所,承載那麼多的可能與希望,值得我們用最大心力種桃、種李、種春風。校園的每個孩子心中都住著一個小王子,讓他們自在地去探索、相遇和發覺,讓學校成為孩子編織夢想與創造想像力的基地。

銀髮族健康促進與生活品質關係之研究―以台北市T教會社區照顧關懷據點為例

為了解決老人共餐補助 的問題,作者芭奈.比吼 這樣論述:

本研究主要在於探討銀髮族健康促進與生活品質關係之研究,以台北市T教會社區照顧關懷據點為例,以參與據點活動年滿60歲以上之銀髮族為研究對象,採紙本方式發放問卷,回收後以統計檢定與重要性-表現程度分析(IPA)二項方法進行分析。 研究結果顯示,1.健康促進活動課程方面以「運動休閒」滿意度最高,「營養情形」方面,主要經濟來源以領有「政府老人年金」的銀髮族,滿意程度顯著高於「現有工作收入」的銀髮族;2.「健康責任」層面中自覺健康狀況「普通」的銀髮族,對據點提供之活動與課程的滿意程度顯著高於狀況「良好」的銀髮族;3.生活品質滿意度感受方面以「心理健康」層面最佳,「生理健康」層面中「獨居」

的銀髮族滿意程度顯著高於「與親友同住」的銀髮族;4.銀髮族健康促進滿意度與生活品質呈正相關,顯示銀髮族對據點提供之健康促進活動的滿意程度越高,其生活品質感受程度越佳;5.透過重要性-表現程度分析與改善係數分析,據點最需要優先加強改善的項目有「據點提供共餐的餐點包括五大類食物」、「據點活動提供我和親近的人保持聯絡的機會」、「據點活動可以讓我和親近的人討論問題及關心的事」等三項,優先提供給社區照顧關懷據點,在健康促進活動、課程規劃管理及服務品質改善方向作為參考,期能更強化發揮社區照顧關懷據點之功能。

想知道老人共餐補助更多一定要看下面主題

老人共餐補助的網路口碑排行榜

-

#1.麥寮鄉「食在幸福,社區共餐」計畫

案提出申請,分案核定補助。 (二) 本鄉老人會。 六、 補助對象:. (一) 設籍且實際居住在本鄉年滿55 歲之年長者。 (二) 擔任各執行單位且登記在冊之共餐志工(不限年齡) ... 於 www.mlvillage.gov.tw -

#2.市議員為長輩共餐請命增加10元社會局 - 護理之家

18:03 2020/11/26 中時陳世宗. 台中市社區關懷據點老人共餐政府補助每人每餐30元。市議員李麗華26日為長輩請命說,現在菜價很貴30元能吃到什麼?根本是「饑餓30」? 於 www.shunya.com.tw -

#3.作伙呷百二」補助社區辦理老人食堂實施計畫 - 嘉義市政府

110 年度「花甲食堂--作伙呷百二」補助社區辦理老人食堂實施計畫 ... 長者送餐到府。 未提供定點供長者用餐之單位,或以便當形式供餐領回食用,無共餐之事 ... 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#4.方案補助 - 臺北市政府社會局

5, 臺北市政府社會局補助里辦公處共餐據點試辦專案(本專案補助至111年止), 111-01-17 ... 9, 老人活動據點方案實施計畫廢止(併入社區照顧關懷據點), 111-01-17. 於 dosw.gov.taipei -

#5.疫後暫停北市老人共餐長者盼有便當也遭拒 - 蘋果日報

台北市政府自6日起啟動第一階段防疫應變機制,隨後通知各地里辦公室指因疫情影響,8月13日起取消共餐長者的用餐補助,引發地方里長及長者不滿, ... 於 tw.appledaily.com -

#6.新北老人共餐10月確定加菜、補助侯友宜:一周需辦3次

新北市議員何博文針對老人共餐補助質詢侯友宜,侯也當場承諾,最慢今年10月起,在新北市927處老人共餐據點中「一個禮拜舉行3次」之處,每個月提供一次加菜 ... 於 www.nownews.com -

#7.Skechers 老爹

SKECHERS DLites價格第11 頁推薦共901筆商品。還有skechers sr、skechers 老 ... 已售471件. 14評價. 回力棉鞋女冬季加絨加厚老年保暖鞋老北京媽媽鞋子東北老人雪地靴. 於 2402202223.fauteuil-access.fr -

#8.矽谷輕鬆談Just Kidding Tech - Anchor

開頭先來聊一下打booster shot 成為被疫苗認證的老人,接著柯柯像脫韁野馬一樣暢聊資料科學 ... 和Lyft 對司機提出了各種補助方式和教育訓練,司機們仍然不願意回鍋。 於 anchor.fm -

#9.銀髮共餐,食在幸福,北市共餐據點籠底加 - 窩新生活照護

老人共餐 的意義? 共餐的最重要精神在於陪伴,每個人都會老,老人家害怕孤單寂寞,老來除了顧好老身、老伴和老本外,還要有老友,藉由共餐能夠讓老人家聚在一起,相互 ... 於 www.warmthings.com.tw -

#10.中市老人共餐補助少市府爭取經費規畫加碼 - 中央社

台中市目前共有413點社區關懷據點,其中共餐有397點,每人補助新台幣30元,台中市政府表示,未來規畫提高補助,讓長者吃得更好、更健康,目前爭取經費 ... 於 www.cna.com.tw -

#11.從小康計畫到共好社會(附光碟) - 第 58 頁 - Google 圖書結果

現階段,社區照顧的主要措施包括老人保護、餐飲服務、日間照顧、短期照顧等, ... 中低收入之獨居老人,提供所謂的「緊急救援連線」服務,每人每月最高補助一千五百元租金, ... 於 books.google.com.tw -

#12.雲林縣110 年度長青食堂服務計畫

六、補助對象:設籍且實際居住在本縣各鄉(鎮、市)年滿65 歲之老人。 ... 辦理長青食堂及日間托老餐食之單位,可申請補助「共餐設備」及「廚. 於 ws.yunlin.gov.tw -

#13.老人共餐點將擇優補助5000元 - 好房網News

老人共餐 點將擇優補助5000元 ... 新北市府鼓勵民間單位辦理銀髮長者共餐,邀請長者走出戶外與人互動,新北市長侯友宜30日在市政總質詢時表示,未來將挑選100 ... 於 news.housefun.com.tw -

#14.議案內容 - 新北市議會

有鑑於本市老人共餐皆由長者本身、社區發展協會、里活動經費結餘及募款等而來,缺乏長期穩定資源來舉辦,故建請市府評估比照臺北市,固定補助支持舉辦老人共餐。 於 bms.ntp.gov.tw -

#15.彰化縣北斗鎮老人共餐服務計畫

一、 目的:北斗鎮公所(以下簡稱本所)為落實安老政策並妥善照顧年. 長者,補助社區(團)辦理老人共餐服務,讓本鎮長者達到健康老. 化、活耀生命的樂活目標。 於 town.chcg.gov.tw -

#16.「送餐補助計畫」的困境 - 記疫

本來共餐、社區共同集會都中止了,那些來共餐的長輩變成要送便當, ... 因為老人食堂不可以對外盈利,一天只能供應一定的份數,然後補助少的可憐,就 ... 於 covid19.nctu.edu.tw -

#17.大洲社區照顧關懷據點營運計畫 - 富邦公益大使

... 針對轄區內獨居長者、身心障礙者等對象,依民眾需求,提供送餐或共餐服務。 ... (四)透過在地化之社區照顧,使老人留在熟悉的環境中生活,同時亦提供家庭照顧者 ... 於 ambassador.fuboncharity.org.tw -

#18.澳洲子女憤怒投訴養老院伙食:狗都不吃!領著4.6億巨額補貼

一年前,聯邦政府通過了一項每天10澳元的基本補助計劃,這也是政府對老年護理 ... 澳元來養活囚犯,而每天只花6澳元來對待我們的老人——這是一種恥辱。 於 www.huaglad.com -

#19.107 年度臺中市老人宗教團體共餐計畫

目前本市提供之老人共餐服務,包括社區照顧關懷據點(230 處)、大人食堂 ... (三) 交通費:配合辦理社區照顧關懷據點餐飲服務,補助本市老人營養餐飲. 於 www1.society.taichung.gov.tw -

#20.不必再擔心長輩獨自在家!「送餐服務」符合資格就可申請

65歲以上獨居老人,工具性日常生活量表評估失能者。 ... 補助基本原則如下,但因為長照服務是縣市政府給付的,所以每個縣市的補助會有所差異, ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#21.為老人共餐請命!建議調漲關懷據點補助採購國產豬 - 新華報導

揮別2021年、慶祝福虎年到來,台中市政府特別設計以福虎為意象的新年賀卡,過去一年大家攜手同心克服各種挑戰,新的一年,秉持堅定信念和勇氣,相信一定能 ... 於 ccss3172.blogspot.com -

#22.中市研議提高老人共餐補助費用 - Yahoo奇摩新聞

台中市補助關懷據點老人每餐三十元,市議員李麗華利用總質詢時揶揄這三十... 於 tw.stock.yahoo.com -

#23.柯文哲宣布敬老卡全面升級,免費共餐、修屋補8萬 - 早安健康

因此,除了老人共餐外,我們也改良了過去「只能搭公車」的敬老卡,10月29 ... 的補助點數都用不完,現在,老人家可以白天去社區共餐,下午拿著敬老卡 ... 於 www.edh.tw -

#24.衛福部推動之社區照顧關懷據點政策 - 調查報告

在餐飲服務方面,分成「共餐」、「送餐」兩部分,共餐於定點辦理,由志工烹煮、訂餐或外燴提供,甚至與鄰近商家合作提供服務,部分據點亦辦理獨居老人之送餐服務。 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#25.花蓮縣全球資訊服務網- 公告園地- 新聞稿

社會處除了照顧失能老人送餐服務外,為鼓勵獨老者及亞健康長者走出家門, ... 政府補助民間單位送餐及共餐服務外,也感謝民間社福單位結合企業及公益 ... 於 www.hl.gov.tw -

#26.南市社區據點共餐服務長者食在幸福 - 臺南市政府社會局

除了中央補助據點經費外,據點如需食材、炊煮鍋具、餐具等進行共餐活動,市政府 ... 據點老人共餐模式,讓鄰里居民可以互動,增加長輩走出戶外的意願;同時辦理共餐之 ... 於 sab.tainan.gov.tw -

#27.台北市共餐計畫 :: 非營利組織網

發稿單位:老人福利科發稿日期:109年8月12日聯絡人:林佩瑩專員聯絡 ...,相關計畫已公告於社會局網站(http://www.dosw.tcg.gov.tw銀髮族服務>方案補助>老人活動據點方案 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#28.花蓮縣衛生局

新冠狀肺炎專區 · 健康即時新聞 · 公告區 · 最新活動 · 徵才專區 ... 於 www.hlshb.gov.tw -

#29.【專題】缺蛋啟示錄 蛋雞產業的困境與改革之道 - 上下游

01 蛋雞產業守舊停滯,多靠老人工苦撐雞寮 ... 我們從不申請政府補助,也不接受廣告業配,才能以硬骨超然的專業,為公眾提供客觀新聞。因此,我們需要大眾的支持,以 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#30.社區通各社區網站-新北市淡水區屯山社區

(四)辦理共餐地點限制:需有廚房設備及廚工或志工,有足夠空間提供老人休憩、聊天。餐食如以訂購方式辦理,不予補助。 (五)經費補助方式: 1、申請補助團體應自籌財源 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#31.每餐僅30元議員促共餐補助多10元 - 天天要聞

市議員李麗華在市政總質詢時,戴上「飢餓30」的帽子;強調30元能吃到什麼?根本是「飢餓30」。(陳世宗攝). 臺中市社區關懷據點老人共餐,政府補助每人每餐30元。 於 www.bg3.co -

#32.老人共餐 - 當我們老在一起

2020年10月5日 — 老人共餐. 服務簡介 鼓勵民間單位以各種形式辦理共餐運動,共餐場地不拘於家中或餐廳,鼓勵長輩走出家中,前往社區人群聚集處,如市民活動中心、宗教 ... 於 lkk.ntpc.gov.tw -

#33.臺中市政府補助社區老人日間照顧服務

倘該村里已有設置據點,且村里老人人口比率較高(依衛生福利部公告為主),有第二處據點 ... (四)餐飲服務:搭配健康促進活動,以定點共餐服務方式辦理,解決其中午用餐 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#34.老人共餐據點 老人活動據點2.0 歡迎您加入

其他立案之團體如社區宗教組織(宮廟)、文史團體、農漁會等非營利組織。 三、補助條件. 1. 共餐人數:60 歲以上長者至少10 人。 2. 課程人數:60 歲以上長者至少15 人。 於 acts.pct.org.tw -

#35.臺北市法規查詢系統

附件1-衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助計畫申請表.pdf ... 附件3-一般性補助經費概算表.ods · 附件4-辦理社區照顧關懷據點共餐補助申請表.pdf ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#36.長照面面觀老人共餐不共『參』? - Newsweek

台北市長柯文哲表示,推行老人共餐的目的在於「形成老人團體,讓老人照顧 ... 古莊里里長劉泓麟表示,許多里內的長輩們希望政府能夠補助計程車費。 於 shuj.shu.edu.tw -

#38.老人共餐缺經費地方勤募款

去年花費約26萬元,其中6萬是政府補助。另外,衛生福利部雖有12萬的補助,但不得直接使用於共餐食材,因此以其他項目核銷,剩餘再用來支出共餐花費。即便 ... 於 www.peopo.org -

#39.北市力推老人共餐反讓里長怨賠錢 - 自由時報

目前老人共餐「里辦專案」採每年齊頭式補貼24萬元,不同里的共餐人數雖然不同,領的補助卻都一樣。每位老人每餐有40元食材費補助,老人一餐需自費40 ... 於 news.ltn.com.tw -

#40.老人共餐經費哪來? 主辦籌錢苦@ 減重好簡單 - 隨意窩

里長趙素萍說,30元當然不夠本,還好有社區發展協會申請補助,否則統統自己出錢「哪有辦法?」 曾任民政局長的蘆洲區長黃麗足說,老人共餐鼓勵老人家出門交友吃飯, ... 於 blog.xuite.net -

#41.什麼是新北市「老人共餐」?懶人包告訴你!

新北市老人共餐地點- 新北市樂活友善共餐點.序號,區名,辦理單位,共餐地點,聯絡電話,詳細資料.1,01板橋區,埤墘社區發展協會,莊敬路179號,825366833/0920-840793, ... 於 1applehealth.com -

#42.表單下載- 享居老人長期照顧中心(養護型)

新北市私立享居老人長期照顧中心(養護型)專業從事銀髮族, 長期洗腎者, 短期托護者, 長期休養, 長期照護者, ... 附件5:辦理社區照顧關懷據點共餐補助申請計畫書. 於 agency.twinner.com.tw -

#43.在地飲食或共餐| 行動項目| 成果展現

2021年12月23日 — 為有效執行節能減碳,里長於102年開始辦理里民共餐活動,於每周二進行辦理,除新北市政府補助40元/人(次)外,針對低收入戶更由資源回收變賣盈餘提供 ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#44.【疫情下的長輩送餐】 嚴重缺工,還要期望我們照顧整個社區 ...

本來共餐、社區共同集會都中止了,那些來共餐的長輩變成要送便當,卻缺乏 ... 因為老人食堂不可以對外盈利,一天只能供應一定的份數,然後補助少的 ... 於 harvest365.org -

#45.政令

一、衛生福利部107 年度長照服務發展基金政策性補助經費申請作業規定暨獎助 ... C 單位:提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務(需於當年度與本府衛. 於 gaz.ncl.edu.tw -

#46.社區照顧關懷據點- 老人福利 - 新竹縣政府-社會處

長照C點除上述服務外,每週需固定用餐及每年至少辦1次預防及延緩失能課程(至多3場)。 補助經費: 一般據點:每月業務費補助1萬元,志工費用每年3萬元,業務費需自籌20% ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#47.長輩營養很重要,用餐照顧不能少!!-文章總覽 - i-fare 福利好 ...

關於老人餐飲,您可以有兩種選擇,據點的共餐服務or送餐服務. 首先,為您簡單介紹何謂共餐、送餐。 共餐服務:. 為鼓勵長輩外出活動,結交認識新 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#48.里長辦老人共餐重複請補助遭法辦市府遭疑陷里長不義 - 聯合報

北市老人共餐因疫情暫停,不過有里長先前向社會局、民政局申請補助,被認為是重複申請,遭地檢署偵辦;示意圖,與本文無關。圖/聯合報系資料照 ... 於 udn.com -

#49.毛治國院長拜訪社區照顧關懷據點與長輩共餐話家常 - 衛生福利部

行政院長毛治國今(28)日前往新竹縣關西鎮北山社區,拜訪當地的北山社區照顧關懷據點,與現場的長輩聊天互動,參加據點太鼓練習課程,並與據點老人共用午餐,毛院長也讚許 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#50.柯文哲所推行的「老人四大政策」 | CitiOrange 公民報橘

另外,台北市還推出「老人共餐」,為了讓老人們可以多點機會『聚在一起』, ... 再者,為了長輩在台北的居家環境,北市府也在房屋修繕補助長輩每人( ... 於 buzzorange.com -

#51.新聞稿-臺北市老人共餐每餐補助為40元

臺北市政府社會局說明,依該局補助辦理老人活動據點方案實施計畫及社區照顧關懷據點實施計畫規定,該局補助據點辦理老人共餐,應為每位60歲以上長者每餐補助40元,若具中低 ... 於 www.zsdn.tp.edu.tw -

#52.新北老人共餐10月確定加菜、補助侯友宜:一周需辦3次 - LINE ...

新北市議員何博文針對老人共餐補助質詢侯友宜,侯也當場承諾,最慢今年10月起,在新北市927處老人共餐據點中「一個禮拜舉行3次」之處,每個月提供一次 ... 於 today.line.me -

#53.臺北市政府社會局補助辦理老人活動據點方案實施計畫

有相關檢定資格或學經歷證明文件者。 二、 活動據點2.0-3.0:. (一)辦理內容:辦理長者健康促進、文康休閒活動,並每週提供老人共餐服務一次以上。 (二)補助條件:. 於 rd.tmu.edu.tw -

#54.營養餐飲服務送餐服務 - 財團法人台灣省私立健順養護中心

共餐 服務. 服務對象:60歲以上之長者。 服務地點:松山老人服務中心一樓共餐區。 ... 名額及費用:一般戶20名費用30元;低收、中低收入戶、領有身障補助者共10名全額 ... 於 jianshun.org.tw -

#55.活得健康又快樂-臺北「銀向幸福」老人共餐12區將設置325處

... 也已經籌備很久,未來會陸陸續續推出,其中一環就是老人共餐,目前臺北市12行政區已經有325個共餐據點,只要長者來共餐,市府就予以補助。 於 www.ilong-termcare.com -

#56.朱立倫- 我們要做的是「老人共餐」 - Facebook

老人共餐 卡贏一人獨食越來越多社區響應老人共餐,我覺得很開心。不只是替老人家們開心,也為老人家的子女們開心。 ... 有人要市府補助經費,有人要市府協助提供場地。 於 pt-br.facebook.com -

#57.假性獨居老人誰來照顧?用社區共食計畫補社福破網|沃草社會視

根據臺中市政府主計處統計,2017年服務「列冊需關懷獨居老人」近54萬人次。市府提供的社會福利機制包括:針對失能者的居家照顧、個人助理、家庭照顧、送餐 ... 於 medium.com -

#58.社區發展 - 新竹市政府社會處

111年培力補助計畫|. *. 111年度長青樂活健康食堂核銷格式 ... 110年新竹市共餐食堂名冊.pdf · 110年新竹市共餐食堂名冊.ods ... 社區照顧關懷據點補助核銷文件. 於 society.hccg.gov.tw -

#60.與「儲備店經理-(桃園市-龍潭區)」相似的工作 - 104人力銀行

管家服務與收送餐4. ... 夜班2000-0800(月薪40-42K) ❤️供餐: 一餐補助38元(自助餐精緻餐點湯麵還有麵包) ❤️休假制度:排 ... 護理助理員(龍潭區老人長期照顧中心). 於 www.104.com.tw -

#61.社區照顧關懷據點暨巷弄長照站 - 桃園市政府-社會局

2、 以長期照顧、社區營造之基本精神,設置社區照顧關懷據點,提供老人社區化之預防 ... (3)共餐服務 ... 《申請計畫用-市補助》註:僅適用於純據點、據點+巷弄站 於 sab.tycg.gov.tw -

#62.俠女議員王欣儀籲北市府應提供老人「營養共餐」 提升長者餐 ...

政治中心/綜合報導. 108年社會局補助477處社區照顧關懷據點預算為3.17億,其中有447處據點辦理老人共餐,而自今年1月至8月參與共餐之長者已達81萬 ... 於 www.ettoday.net -

#63.嘉南藥理大學| CNU

嘉南藥理大學(Chia Nan University of Pharmacy & Science),簡稱嘉藥,於民國53年由創辦人結合醫藥界與教育界所籌創。嘉藥的校訓為「真實」二字,為培育從事醫藥、 ... 於 www.cnu.edu.tw -

#64.屏東市公所105 年長輩共餐實施計畫

依據屏東市戶政事務所之「屏東縣屏東市人口年齡結構重要指標」資料顯. 示,自民國90 年起,本市65 歲以上老人佔全市人口結構比例之9.06%,在民國. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#65.景頤老人長期照顧中心

景頤老人長照中心是由一群具有愛心之專業人員以「愛」做為原動力,結合「醫療/護理/ ... 新北市銀髮俱樂部名冊 · 新北市立案老人福利機構名冊 · 新北市樂活友善共餐點 ... 於 www.jingyi.tw -

#66.108 年度宜蘭縣長青食堂補助作業計畫

三、開辦單位應辦理定點共餐20 人(含)以上,始得辦理送餐服務。 四、本計畫供餐時間為午餐,菜色以5 菜1 湯為原則。 伍、補助項目及標準:. 一、補助項目:餐費、 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#67.設置社區照顧關懷據點 - 嘉義縣社會局

3. 共餐服務。 4. 結合預防及延緩失能照護計畫。 (3)符合補助對象之民間單位、村(里)辦公處申請時,請依衛生福利部社會及家庭署據點服務入口網站申請獎助計畫書格式 ... 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#68.青銀共餐 - 大專校院創業實戰模擬學習平臺

一種記憶的儲存一種友好的共食因為一盤菜餚 一個味道 一盞燈 用餐成為了最期待的事味道 ... 的價值真正關懷老人的健康透過共食讓時光走慢一點透過陪伴讓生命延續更長一點. 於 ecsos.moe.edu.tw -

#69.直擊兩會|嬰幼兒照護、失獨老人養老……台盟今年提案全涉及了

同時,建議成立失獨家庭專項幫扶基金,主要用於補助失獨家庭養老及醫療方面的 ... 的失獨老人,所在社區可以提供上門服務,包括按時提供一日三餐、家庭衛生清理等。 於 chinahot.org -

#70.身障送便當溫暖萬華失能老人 - GOMAJI

支持身障夥伴送便當,讓萬華區重症、重殘的獨居老人吃得溫飽,愛心滿人間! ... 備註: 本專案補助便當費部分,其餘由協會自籌,一餐補助$55,共10人,一人一天兩餐( ... 於 www.gomaji.com -

#71.少同老人長期照顧中心-最新消息

目前老人共餐「里辦專案」採每年齊頭式補貼24萬元,不同里的共餐人數雖不同,但補助額度都一樣,每位長者每餐補助40元,再額外自費40元。 於 www.stltc.com.tw -

#72.議員爭取老人共餐加碼補助 - 臺灣導報

議員爭取老人共餐加碼補助. 2020-11-24 臺灣導報. 圖說:(左起)臺中市議員楊典忠、林祈烽、施志昌與鄭功進,24日在市議會總質詢,對於現行老人共餐發展遇到的三個 ... 於 taiwan-reports.com -

#73.中市拼年底300處「老人共餐」據點追加千萬預算改善設備

台中市政府社會局已成立200多處社區照顧關懷據點,積極推動老人共餐服務。 ... 除改善關懷據點共餐設備外,社會局考量衛生福利部社會及家庭署補助據點 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#74.南投縣社區照顧關懷據點辦理「快樂廚房集中用餐」補助計畫

式微,老人照顧問題迫在眉睫。 ... 一、 正式開辦達1 年以上,且已辦理共餐服務之社區照顧關懷據點。 ... (一) 每週最多補助40 人,每人50 元,每年最多52 週。 於 welfare.nantou.gov.tw -

#75.關懷據點老人餐費補助「飢餓30」 李麗華爭取加碼10元

社會局表示,台中積極推動社區預防照顧,鼓勵各社區關懷據點推出老人共餐服務,採購健康食材供長輩享用,全市現有413個社區照顧關懷據點,數量全國第 ... 於 www.agesnews.com -

#76.服務項目‧社會福利科‧老人福利 - 臺東縣政府社會處

臺東縣低收入及中低收入老人重病住院看護費用補助實施... 2022/1/19. 臺東縣政府辦理老人健康檢查補助實施計畫 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#77.嘉義縣後寮老人食堂正式揭牌食材補助人數提高為100人-綜合新聞

嘉義縣第83個老人食堂-後寮老人食堂,在縣府經費補助、公所及社區幹部 ... 繼碧潭老人食堂,為鄉內第2個食堂據點,縣長翁章梁今出席揭牌典禮,幫共餐 ... 於 news.sina.com.tw -

#78.市議員為老人共餐請命建議調漲補助社會局:將增加據點補助

市議員黃馨慧說,明年元月開放萊豬進口,市府各局處應該提早研擬對策;社會局社區關懷據點提供老人共餐據點有411處;建議調漲餐飲補助採購國產豬及 ... 於 www.chinatimes.com -

#79.社區發展季刊176期 - Google 圖書結果

事實上,北市社會局補助的社區照顧關懷據點服務項目有四項,包括:共餐、健康促進、電話問安 ... 檢視復華中心的據點社工日常業務量,平時需關心每月到據點共餐的30名老人, ... 於 books.google.com.tw -

#80.民政部門質詢第16組 - 議員

老人共餐 的對象,只要是60 歲以上的長者,每餐補助一個人頭40 元,中低收. 入戶或低收入戶的長者,每人補助80 元,共餐對象就只有這樣的限制,其他都沒有. 於 tcckm.tcc.gov.tw -

#81.新北認定老人共餐非社會福利一毛不補讓民間自發籌資 - 風傳媒

北市補貼「老人共餐」每餐每人40元,衍生經費核銷冗長困難,共餐據點乾脆 ... 共336個據點,在社會局長期目標希望據點數量持續往上衝的情況下,補助 ... 於 www.storm.mg -

#82.樂活共餐牽手做伙來呷飯!

而共餐方式非常多元,我們實地走訪新北市五股區更新社區關懷據點、高雄 ... 推廣的是「共食」,而不是「供餐」,因此在實施時以補助中低收入的老人為 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#83.老人共餐與醫療補助及志工關懷長者活動 - 社區照顧關懷據點

老人共餐 與醫療補助及志工關懷長者活動. facebook. LINE. 志工扶助身障長者入用餐區. 志工扶助身障長者入用餐區 志工與長者閒話家常 12月13日長者一起共餐. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#84.老人福利 - 高雄市政府社會局

為鼓勵社區照顧在地長輩,市府已訂101年1月起推出「三在一身-作伙呷百二!」活動,有意推動長輩共餐的團體或據點,可以與社會局老人福利科3373376~8聯繫。 附檔下載 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#85.嘉義市第10屆市長、市議會第10屆議員及第10屆里長選舉選務總報告

以誠懇、熱心、認真、負責的六、定期關懷老人、弱勢、殘障,除了政府補助外,並配合民間社福團高里民生活品質,共謀地方福利。共餐、鼓勵長輩多出門走動。 於 books.google.com.tw -

#86.住宅修繕申請說明 - 中華民國老人福利推動聯盟

為唯一居住房屋之事實,因失修恐危及老人而有修繕之必要,但因房屋屬違建,或位於國有土地、山地保留地…,無法接受補助者。 (三)曾申請住宅改善且通過補助的老人,有 ... 於 www.oldpeople.org.tw -

#87.中市老人共餐補助少市府爭取經費規畫加碼

(中央社記者趙麗妍台中26日電)台中市目前共有413點社區關懷據點,其中共餐有397點,每人補助新台幣30元,台中市政府表示,未來規畫提高補助, ... 於 newtalk.tw -

#88.厝邊作伴,吃飯實在金趣味- 長輩共餐歡歡喜喜

看到社區那麼多獨居老人需要照顧,基隆市暖暖區過港社區發展協會便在2008年底、2009年初申請補助,推出共餐服務。剛開始一星期只有一天有共餐服務,且不用錢。 於 www.mohwpaper.tw -

#89.作伙吃,有厝味!鹿草後寮老人食堂揭牌 - HiNet生活誌

嘉義縣第83個老人食堂-後寮老人食堂,在縣府經費補助、公所及社區幹部 ... 繼碧潭老人食堂,為鄉內第2個食堂據點,縣長翁章梁今出席揭牌典禮,幫共餐 ... 於 times.hinet.net -

#90.金門縣政府補助辦理社區照顧關懷據點老人共餐服務實施計畫

金門縣政府補助辦理社區照顧關懷據點老人共餐服務實施計畫 · 機關介紹 · 歷史沿革 · 處長介紹 · 主題福利服務 · 兒少福利 · 婦女福利 · 公益彩券盈餘專區 · 公益彩券相關法規 ... 於 social.kinmen.gov.tw -

#91.[新聞] 柯文哲與社會局推「老人共餐」每餐補助40 - Gossiping板

1.媒體來源: 風傳媒2.完整新聞標題: 柯文哲與社會局推「老人共餐」 每餐補助40元低收與中低收免費3.完整新聞內文: 台北市政府往後每週二將會進行市政 ... 於 disp.cc -

#92.假性獨居老人誰來照顧?用社區共食計畫補社福破網

而有些獨居老人,更因不符合政府所定義的「獨居」條件,無法獲得他們需要的補助和服務,卻又得面臨實質獨居的生活。這種「假性獨居老人」,成了在社會 ... 於 uc.watchout.tw -

#93.東基公益-一粒麥子基金會- 幫助弱勢長輩吃好飯飯-捐款用途

據點共餐:於基金會所屬的社區關懷據點、辦理午餐共食活動,預計服務10.5 萬人次。 ... 行動共餐:「行動廚房」前往台東、花蓮偏遠部落,邀請弱勢老人及祖孫家庭學齡 ... 於 www.wheat.org.tw -

#94.臺北市政府社會局補助辦理社區照顧關懷據點實施計畫

二、餐飲服務:辦理共餐得採自行烹煮、訂餐或外燴等方式,餐食來源可結合各式資源。 三、問安服務:定期以電話或電子通訊軟體了解長者生活情形,必要時提供福利訊息。 於 www.rootlaw.com.tw -

#95.宜蘭縣「長青食堂」社區老人共餐經驗之初探林明莉 ... - 政治大學

探討社區老人共餐的使用經驗,並比較分析兩種不同食堂在用餐環境及服務 ... 動的時程來看,內政部從1999 年起開始補助民間團體辦理「失能長者送餐. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw