綜觀同義詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦康有為寫的 康有為的強國夢:《物質救國論》、《理財救國論》 和墨子,東籬子的 墨子:讓庶民再次偉大,不公義的時代,正是時候讀墨子。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站遠東通識學報也說明:如:隱峰禪師、天然禪師的事例即是。27綜觀以上,我們可以發現:佛教所接受 ... 有不少人把睡眠看成是生命的浪費,因此,「長眠」即是死去的同義詞,.

這兩本書分別來自新銳文創 和好優文化所出版 。

東海大學 中國文學系 周世箴所指導 黃郁婷的 成語認知解析及成語認知模型 建構─兼論對外華語教學提案 (2020),提出綜觀同義詞關鍵因素是什麼,來自於認知語言學、心理空間、認知模型、成語、對外華語教學。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系 林慶彰所指導 李麗文的 民國時期詩經修辭學史 (2019),提出因為有 民國時期、詩經、1912-1949年、修辭、詩經修辭學史的重點而找出了 綜觀同義詞的解答。

最後網站建構以知識本體為基礎之大學院校會議紀錄語意檢索系統 - nhuir則補充:關鍵字:語意網技術、知識本體、同義詞集、會議紀錄、軟體代理人 ... 綜觀上述,語意網是由原生網際網路資訊附加上知識本體(Ontology).

康有為的強國夢:《物質救國論》、《理財救國論》

為了解決綜觀同義詞 的問題,作者康有為 這樣論述:

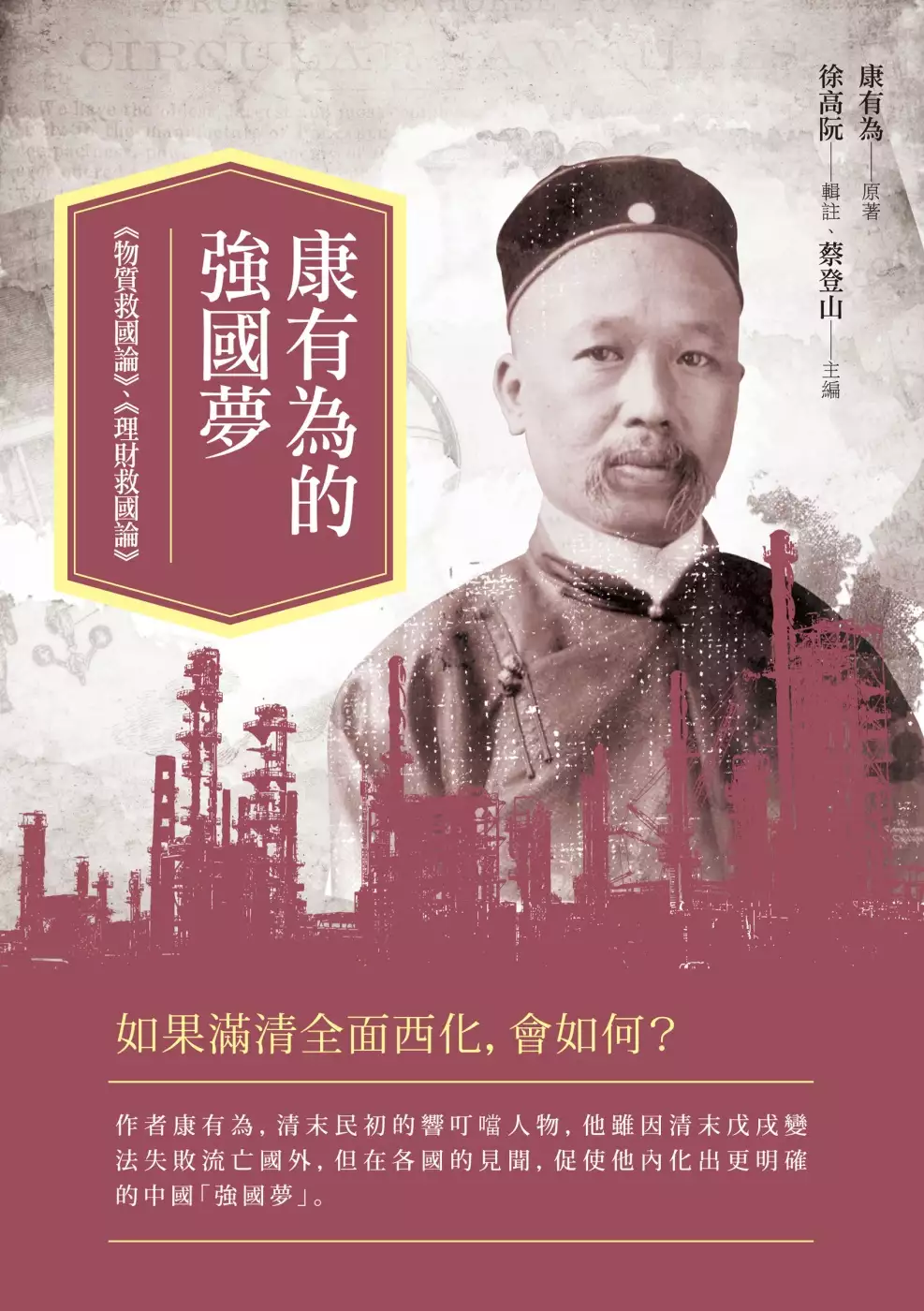

如果滿清全面西化,會如何? 作者康有為,清末民初的響叮噹人物,他雖因清末戊戌變法失敗流亡國外,但在各國的見聞,促使他內化出更明確的中國「強國夢」。 康有為,廣東省南海縣人,人稱康南海,光緒21年(1895年)進士。經歷清末戊戌變法的失敗後,成為清廷通緝的「欽犯」,因而開始十六年的流亡生涯。 由於最初變法時只講求一個「變」字,無法提出具體的計劃,康有為遊歷了亞歐美數國,親眼目睹物質文明的富麗,看見了強國的根本所在。他比較各國家得到啟發,進而形成總結性的反思,為中國建立真正富強起來的觀點。 全書分為兩大部分,《物質救國論》與《理財救國論》,以不同視角建立起獨到的強國方法。

康有為以為「物質」即機器、技術、工業的同義詞,因此他的《物質救國論》等於工業救國論。《理財救國論》則談到利用理財方法來解除國家窮困,即善用銀行制度,建立紙幣、公債政策等。 康有為雖長達十六年流亡他國,卻時時心繫祖國,借鑒國外的所見所聞,提出許多救國之道,《物質救國論》與《理財救國論》正是中國工業現代化的藍圖。 本書特色 絕版著作重新排版/點校,從《物質救國論》與《理財救國論》綜觀康有為的救國思想。 作者簡介 原著/康有為(1858-1927) 廣東省南海縣人,人稱康南海,光緒21年(1895年)進士。清末與弟子梁啟超合作戊戌變法,後因變法失敗出逃。1917年與張勛合作

發動兵變,擁立宣統稱帝。 輯註/徐高阮(1911-1969) 字芸書,浙江杭縣人,早年畢業於清華大學,後受業於陳寅恪先生。1949年赴臺任職於中央研究院。著有《山濤論》等。 編者簡介 蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》、《楊翠喜‧聲色晚清

》、《多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺》、《多少往事堪重數:百年歷史餘溫(1890-1990)》、《情義與隙末──重看晚清人物》等十數本著作。 導讀: 康有為的工業現代化白皮書/蔡登山 前言: 徐高阮輯註康南海兩篇救國論刊印的說明/侯立朝 物質救國論序 後序 〈物質救國論〉―-南海康有為撰 一、彼得學船工 二、論歐洲中國之強弱不在道德哲學 三、論中國近數十年變法者皆誤行 四、中國救急之方在興物質 五、論歐人之強在物質而中國最乏 六、論英先倡物質而最強 七、論今日強國在軍兵砲械基本則在物質 八、論今治海軍當急而海軍終賴於物質 九、治軍在理財理財在富民而百事皆本於物質學 十

、各國強弱視物質之盛衰為比例 十一、二十年來德國物質盛故最強 十二、美國文明在物質非教化可至 十三、論中國古教以農立國教化可美而不開新物質則無由比歐美文物 十四、國之強弱視蒸汽力人力馬力之漲縮為比例 十五、實行興物質學之法在派遊學延名匠 十六、派遊學宜往蘇格蘭學機器 十七、學電學莫如美汽機亦然 十八、職工學宜往德 十九、畫學樂學雕刻宜學於意 二十、欲大開物質學於己國內地之法有八 〈理財救國論〉―-南海康有為撰 一、緒言 二、理財綱領 三、銀行制度商榷 四、先行國民銀行 五、立中央國家銀行 六、國家銀行急須行四事 七、設組合銀行 八、設正金銀行於國外 九、邊遠設特權銀行 十、設宅地抵押銀行 十

一、設股票交易所 十二、結語 附錄:外國專名原文與譯名對照表 序 大昏也,博夜也,墜乎重淵,蕩乎大漠,泛乎溟海,雺霧濛濛,飛沙重重,洪濤洶洶,昧目無見,魂蕩魄驚,則有迷道而失所,妄行而無之者矣。中國者數千年一統者也,自以為天下而非國甚於羅馬者也,以文物戰勝其隣而晏然自足者也。一旦飛船、奇器排闥破門而入,有若諸星之怪物忽來吾地,所挾之具皆非吾地所有,空吾地之物而無以拒之,則必全地蒼攘,沈沈而莫測,徬徨而無術,才人智士紛紜獻策,而皆無當。蓋未遊諸星,未能深知其所挾之具,而議擬測度之,或得一端,而不見其全體,雖欲不迷行失步而不得也。中國今者猶是也。 乙未、戊戌

以前,舉國鼾睡,無可言也。至庚子以後,內外上下非不知吾國之短而思變法以自立矣,則舉措茫然,不知歐、美富強之由何道,而無所置足也。議者紛紜,各自以其測天之識而猖狂論之,謂天圓覆猶笠也,謂地平方猶塊也。當同、光之初,曾文正、李文忠、沈文肅諸公,草昧初開,得之太淺,則以為歐、美之強者在軍、兵、砲、艦,吾當治軍、兵、砲、艦以拒之,而未知彼軍、兵、砲、艦之有其本也。至乙未東敗之後,知之漸進,以為歐、美之強在民智,而開民智在盛學校也,於是十年來舉國爭事於開學矣。至戊戌之後,讀東書者日盛,忽得歐、美之政俗學說,多中國之所無者,震而驚之,則又求之太深,以為歐、美致強之本在其哲學精深,在其革命、自由,乃不審中國

病本之何如,乃盡棄數千年之教學而從之。於是辛丑以來自由、革命之潮彌漫捲拍,幾及於負床之孫,三尺之童,以為口頭禪矣。醫論日以多,藥方日以難,脈證日以亂,病勢日以深。當此危命如絲彌留喘息之時,言學之參朮,既遲不及救,言自由、革命之天雄、大黃,益以促其生。俄之破壞中立,既欲窺新疆,英伸手取藏,而德則忍俊不禁,明索山東矣。大勢岌岌,瓜分可憂,而我舉國上下尚復瞽者論日,盲人騎馬,危乎哀哉,其可畏也! 吾既遍遊亞洲十一國,歐洲十一國,而至於美,自戊戌至今,出遊於外者八年,寐寢臥灌於歐、美政俗之中,較量於歐、亞之得失,推求於中、西之異同,本原於新世之所由,反覆於大變之所至,其本原浩大,因緣繁夥,誠不可

以一說盡之。但以一國之強弱論焉,以中國之地位,為救急之方藥,則中國之病弱非有他也,在不知講物質之學而已。中國數千年之文明實冠大地,然偏重於道德、哲學,而於物質最缺。然即今之新物質學亦皆一二百年間誕生之物,而非歐洲夙昔所有者,突起橫飛,創始於我生數十年之前,盛大於我生數十年之後,因以前絕萬古,恍被六合,洪流所淹,浩浩懷襄,巨浸稽天,無不滔溺,自英而被於全歐,自歐而流於美洲,餘波蕩於東洋,觸之者碎,當之者靡,於是中國疇昔全大之國力自天而墜地,苟完之生計自富而忽窮。夫四海困窮,則天祿永終,肢體繭縛,痿痺不起,則有宰割之者矣。 夫勢者力也,力者物質之為多,故方今競新之世有物質學者生,無物質學者死

。小國若緬甸、安南、高麗無物質學者立死。文明大國若突厥、波斯、西班牙無物質學者少遼緩其死,然削弱危殆而終歸於亡。吾既窮覽而深驗之,哀我國人之空談天而迷大澤也,乃為《物質救國論》以發明之,冀吾國吏民上下知所鑒別而不誤所從事焉。天之將暝,為時無多;夜之將旦,鷄鳴嘐嘐;迂道而行,將不及期;之楚北馬,愈遠愈非。及風雨之未烈,綢桑土以禦之。勿迷大澤,凍死無歸。嗟我兄弟,霧雪淒迷,遵道而行,我心傷悲。指南之針何歟?其在物質兮猗! 孔子二千四百五十六年即光緒三十一年二月,南海康有為序於美國之羅生技利。 光緒三十年八月十九日,吾遊荷蘭,在鴿士道大(Amsterdam)市出海口凡十三里,地

名山泵(Zaandam),觀彼得(Czar Peter)學船舊屋遺蹟,二百八十年矣,至馬車不通處,遵小徑行得之。屋以板為之,高六七尺,如中國漁家屋然,分兩室,深二丈許,今半傾頹,以木架扶之,入門即為竈矣,其煙氣薰蒸可想。陳一桌數几,皆彼得遺物;室西北隅一櫥,矮短黑色,豈知即床也,前垂遺帳,大二尺許,壤紗已破,污舊黝黑。入內室則作工處,有彼得三像。一帝、后像,極莊嚴者也。一彼得操工像,倚斧於地,壺、冠皆在地,眼如望羊,其目營四海耶?一像操鋸,方造小舟,其從臣在側作書,貌尤英絕。前有小玻窗四門,上有玻鑲之,其側一小玻窗。今有大廈飾紅紫偉麗者覆蓋之,則今俄王亞力山大請於荷而築之也,今八年矣。吾購得其

影像,歸以示國人;瞻眺感嘆,流連而不能去也。 康有為曰:嗚呼!天下今古萬國,豈聞帝王而親執勞役,苦身作工者乎?板屋敝陋如此,衢道污狹如此,傭保雜廁如此,其苦難污穢士夫富人猶難受之,此豈玉殿瑤臺、紫宮黼、座陛仗警蹕之王者所能忍乎?而彼得乃能安之數年,忘其苦辱者,彼見己國之短乏在物質也,其得之也則闢地萬里在指顧也,故彼得不知其勞辱也:但見此即奏凱報捷之甘泉宮也,但見此即威黑海收東亞之縮圖也,有此在其心胸中,故忘其勞辱也。若不知屈己學工也,則緬王之欲英使跪而不得也,以黃幔遮英使之足,而身囚印度島,國且夷矣。印度王侯、士大夫不知國之強弱在物質學,而但欲革命自立也,則萬里之土疆,三萬萬之士民,皆夷為奴隸

矣。欲發憤求強立而不知其道,則盲人騎瞎馬,夜半臨深池也。今吾國人欲變法自強,不知學彼得之講物質學,而師印度之張空拳以革命自立,則其去俄且遠,而不為印度也幾希! 聞彼得之變法自強也,令群臣子弟分往意大利學製小船,往荷蘭學製巨艦;自更服從船匠學藝,手製帆檣,凡鋸木、截鐵、造纜、製帆皆學焉;就波蘭醫院學醫,格物院學格致。

成語認知解析及成語認知模型 建構─兼論對外華語教學提案

為了解決綜觀同義詞 的問題,作者黃郁婷 這樣論述:

本研究針對成語進行多層次的語言結構分析,第一章說明研究目的、研究對象及展開前人成語研究與認知理論的回顧與討論,說明建立成語認知概念模型的理論基礎。第二章透過成語的結構層次為成語進行偏重分類,說明成語的外顯形式、內在蘊含與延伸語用三個層次在成語中不同的認知角度及認知功能。第三章以心理空間與心理映射的認知方式,建立成語組合式認知模型,以此模型作為分析成語認知功能的主要架構。第四章以認知角度說明不同偏重的成語類型所展現的文化特色。第五章將成語認知解析與成語認知角度的語義功能為基礎建立詞彙系統循環的理念,提出對對外華語成語教學提出建議教材及教案設計。第六章為結論。

墨子:讓庶民再次偉大,不公義的時代,正是時候讀墨子。

為了解決綜觀同義詞 的問題,作者墨子,東籬子 這樣論述:

《墨子》一書是記載墨翟言論和墨家學派思想的總集,主要宣導尚賢、尚同、兼愛、非攻、節用、節葬等主張,基本反映了廣大勞動階層的呼聲。全書思想內容非常豐富,有政治思想、倫理思想、哲學思想、邏輯思想和軍事思想等,其中邏輯思想尤為突出,堪稱先秦邏輯思想史的奠基作。《墨子》在中國思想發展史上佔有重要的學術地位。 本書特色 古籍今用,風華重現 賦予經典名著新的生命,透過書中睿智的文字,讓我們重拾過去不曾領悟的處世手腕、生活智慧。 古代賢王的治國之道,廣大百姓的最大利益 兵荒馬亂中的一股清流,從墨子看政治人物的榮華富貴與興衰成敗, 貼近民心、符合民意、傾聽民

聲才是眾望所歸之聖君。 草根性十足且貼近民心的霸氣守護者們 墨翟擁有一群信仰墨家思想的追隨者,稱之為「墨者」,形成類似於非營利組織(NPO)的群體;但他們又具有十足的草根色彩,大概可以說類似於今日的幫派,有著不同的派系,每個派系又有一領導者 稱為「鉅子」,可以發動號令——頗有「鉅子令出,誰敢不從」的霸氣——也在春秋戰國時期,成為守護者們。 庶民力量:不公義時代的守護者與守護者們 反戰特工:以守為攻的墨家兼愛實踐 做工的人:墨子守城器械的硬實力與藝術 愛無赦:在愛之中才能看見平等與正義 墨式論證:用愛的論辯讓庶民再次偉大 專文導讀 臺師大國文系助理教授

曾暐傑 好評推薦 政大中文系講師 李松駿 安儀多元寫作創辦人及老師 陳安儀 國北教大語創系助理教授 曾世豪 光仁高級中學國文科教師 詹詠甯

民國時期詩經修辭學史

為了解決綜觀同義詞 的問題,作者李麗文 這樣論述:

《詩經》修辭相關著作,以專書、專書之章節及單篇論文三種為主。對於作者所列舉的修辭方法,加以系統的闡釋,範例解說詳實,資料援引豐富,有系統地研究修辭學,有助於了解民國時期《詩經》修辭發展的概況。全文分五章,運用綜合、歸納、比較法,由形式、內容、目的三方面,來探討《詩經》修辭學史。《詩經》修辭學史,依論文撰寫時間先後,分三期:《詩經》修辭研究的先導與萌芽(1912-1926)、《詩經》修辭研究的成長與茁壯(1927-1936)、《詩經》修辭研究的斷層與沒落(1937-1949)。各作者的論文內容,分別就三方面分析:一、生平與著述 二、內容與簡介 三、優缺與評價,呈現民國時期《詩經》修辭學史的全貌

。第一章,「緒論」,首述《詩經》研究動機、目的與方法,研究目的分二類:(一)《詩經》修辭藝術的特質、(二)《詩經》修辭藝術的影響;研究方法分二類:(一)研究資料、(二)研究綱目;次論探究《詩經》修辭學史的定義與內涵;次論《詩經》修辭學史的起源與發展;最後《詩經》修辭前人研究的成果。第二章,《詩經》修辭研究的先導與萌芽(1912-1926),分兩期:一為《詩經》修辭研究的先導 (1912-1918) ,包含:日本諸橋轍次;一為《詩經》修辭研究的萌芽(1919-1926),包含:程俊英、謝无量、唐圭璋三人。第三章,《詩經》修辭研究的成長與茁壯(1927-1936),分兩期:一為《詩經》修辭研究的成

長 (1927-1931),包含:張壽林、胡樸安;一為《詩經》修辭研究的茁壯(1932-1936),包含:徐 昂、黎錦熙、林之棠、日本兒島獻吉郎、徐澄宇、唐圭璋、王俊瑜七人。第四章,《詩經》修辭研究的斷層與沒落(1937-1949),分兩期:一為《詩經》修辭研究的斷層 (1937-1945),包含:日本目加田誠;一為《詩經》修辭研究的沒落(1946-1949),包含:胡德執。第五章,結論。分兩方面分析:一為《詩經》修辭學史的特色,分四個面向探討:1.修辭分類 2.修辭數量 3.詩經內容 4.詩經時代;一為《詩經》修辭學史的影響,探討《詩經》對後世修辭之影響。分就中國、臺灣、日本、韓國、美國等

剖析。附錄,內容包含:修辭格分類簡史、《詩經》修辭簡史、《詩經研究•修辭》諸橋轍次與謝无量對照表

綜觀同義詞的網路口碑排行榜

-

#1.第一節研究動機與目的 - 中國文化大學

文解字注》和《廣雅疏證》的右文說〉、劉德成〈試論《說文解字注》對同義詞. 的辨析〉等。 ... 綜觀「陂」. 有「池」意,與「沱」意相遠,作「池」無誤,故段氏據改為 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#2.「僦居」的同義詞?這份中文考題讓網友大崩潰 - Yahoo奇摩

除了同義詞中,一堆超困難單字、詞之外,反義詞也讓人大傷腦筋! ... 【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場,黃金、白銀及白金走勢皆呈震盪 ... 於 tw.yahoo.com -

#3.遠東通識學報

如:隱峰禪師、天然禪師的事例即是。27綜觀以上,我們可以發現:佛教所接受 ... 有不少人把睡眠看成是生命的浪費,因此,「長眠」即是死去的同義詞,. 於 www.feu.edu.tw -

#4.建構以知識本體為基礎之大學院校會議紀錄語意檢索系統 - nhuir

關鍵字:語意網技術、知識本體、同義詞集、會議紀錄、軟體代理人 ... 綜觀上述,語意網是由原生網際網路資訊附加上知識本體(Ontology). 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#5.LexisNexis - NCKU Mail 2.0

輕易綜觀判決全文, 省卻不必要的時間花費. • Up-to-date information 通常在判決後廿四小時內 ... 常見的同義詞也將自動被搜尋(例如cal finds Calif. and California). 於 libapp.lib.ncku.edu.tw -

#6.龍七公:登記局極失職只登記不規管

... 五天罷工徹底失敗,「黑醫護」成了過街老鼠的同義詞,代表專業失德、 ... 綜觀圍繞疫情爆發後,亂港派便以「全面封關」作為政治鬥爭口號,發起對 ... 於 hk.on.cc -

#7.04-0076 古典藝用人體解剖學 - 蝦皮購物

最後一章著重於人體的綜觀, 並特別強調構建、占比解析、人體形態的律動(勻稱性)及描繪姿勢的動力學。 書末附有解剖學術語參考 ... 列出同一構造的其他常用同義詞列表。 於 shopee.tw -

#8.Kobo News | 「中華」,到底是什麼? 《何謂中華、何謂漢》

司馬先生常說,要從塞外的視野來看中國;綜觀中國史,當中不只有農耕的漢族,也有邊境草原的騎馬遊牧民族,要放眼遊牧民族 ... 同義詞:中夏、中華。 於 www.kobo.com -

#9.臺大華語文教學研究第三期

出詞彙使用時機或各自詞義特別之處,易使學習者將三詞彙視為同義詞, ... 綜觀以上整理結果,「外」、「國」、與「外國」的相關資料比「國外」. 於 admin.tcsl.ntu.edu.tw -

#10.低欲望社會 - ShineCo Wellness 杉釦富

我於2007年時撰寫了《型塑生活者大國:大前流心理經濟學》,並於該書指出,掌控國民心理與掌控經濟是同義詞,而日本是全世界第一個出現這種現象的國家。當然,綜觀古今中外 ... 於 www.shinecous.com -

#11.歐盟JRC 技術報告之SeTA 語意文本分析工具介紹

(一) 理解概念:如立法時跨領域所使用的同義詞和背景。 (二) 理解詞彙發展:如過去50 年不斷 ... 綜觀現今國內語意文本分析進展,中央研究院於2011 年開發了一個中文斷. 於 pearl.archives.gov.tw -

#12.走出淘金失樂園的憂鬱|數位時代BusinessNext

... 在股市飆漲的年代,「科技新貴」成了園區從業人員的同義詞,其中需要 ... 綜觀各校EMBA學程可以發現都是以「功能」學科來區分,聚焦在本職學能的 ... 於 www.bnext.com.tw -

#13.综观;纵观-同义词-汉语 - 知识贝壳

同:全面、广泛地观察。书面语词。及物动词。异:①词义偏重不同。综:总聚、集合。“综观”强调综合概括:综观世界科学技术史,许多科学家的重要发明创造,都是产生于风华正 ... 於 www.zsbeike.com -

#14.查詢結果:籌 - 中文線上電子字典

綜觀 這幾年的口琴大師們相繼來臺,絕大多數都是由代理商主籌與買單,才能夠讓國內口琴人欣賞到一場接一場的高水準表演。 名詞(Na): ... 同義詞:籌措 英文:raise. 於 chinese.cdict.info -

#15.古典藝用人體解剖學- PanSci 泛科學

最後一章著重於人體的綜觀, 並特別強調構建、占比解析、人體形態的律動(勻稱 ... 列出同一構造的其他常用同義詞列表。 ◎描述肌肉、骨骼等其他部位構造的物理及關鍵 ... 於 pansci.asia -

#16.EASY企管報 - 聯合電子報

『我不能說你不對』與『我不能說你對』是同義詞,都是指向『不對(即結果令老闆不滿意)』,但給予反省檢討改進的 ... 綜觀台灣當今政府、社會、企業、媒體、人民、… 於 paper.udn.com -

#17.語音學概論(修訂第二版) - 博客來

書名:語音學概論(修訂第二版),語言:簡體中文,ISBN:9787100092494,頁數:332,出版社:商務印書館,作者:岑麒祥,出版日期:2013/04/01,類別:語言學習. 於 www.books.com.tw -

#18.國立臺東大學語文教育研究所碩士論文近義詞辨析—以名詞為例

綜觀 上述,筆者認為辨析近義詞的確有其一定的研究性和價值性,而且若是. 能建立出一套具有系統性的分辨近義詞的方法,相信對本國的母語學習者亦或是. 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#19.各級教科書中有關熱、熱量與熱能的定義與用法

相同的現象時,將熱與熱量,甚至於熱能,當做同義詞交換使用。熱能究竟是heat energy ... 該書(註5)第十章的標題為“熱現象與熱能”,但綜觀全章文字未出現“熱能”一詞,. 於 www.sec.ntnu.edu.tw -

#20.數位時代的人權思辨:回溯歷史關鍵,探尋人類與未來科技發展 ...

... 經濟與科技文明各個觀點所提出的綜觀全局及論述思辨方法,頗值得參考借鏡。 ... 預防犯罪被視為公共安全的同義詞,但在諸多層面上,它操控並強化了社會分裂,對 ... 於 www.fembooks.com.tw -

#21.母語中文譯者中譯英迴避策略研究 - 編譯論叢

綜觀 針對迴避現象的研究,它們都在一定程度上,從不同方面揭示了L2 ... 訪談涉及的詞彙迴避策略為上義詞、近似表達法、同義詞、母語遷移、迂迴. 於 ctr.naer.edu.tw -

#22.漢語身體動詞義素分析— 以「眼、口、手、足」語義子場為例

漢語身體動作詞中不少屬於「同義詞」或「近義詞」範疇,如表示口部動作 ... 綜觀以上眼部視覺動詞之間的語義可由以下幾項義素作出區別:. 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#23.綜觀的解释,綜觀什么意思 - 查查詞典

綜觀 的解释是:zōngguān綜合觀察:~全局。...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋綜觀的解釋、意思、同義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#24.亞熱帶 - 查詢結果

同義詞 「副熱帶(0100)」. 英文對譯. subtropics, 06385204N, ... 3、, 綜觀日本地處獨特的自然環境:地形上南北狹長,兼容並蓄了從亞熱帶景觀到<亞熱帶>風情之特徵。 於 cwn.ling.sinica.edu.tw -

#25.過程方便,結果便利— - 狀態動詞事件結構與近義詞教學

因為外籍生一旦習得基礎語法,掌握1500 個常用詞,就會遭遇同義詞和近. 義詞困擾。 ... 本節綜觀詞書常見的詞義分析方法,從以詞釋詞,到分列共同義和差別. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#26.綜觀的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

ㄗㄨㄥˋㄍㄨㄢ. zòng guān. 解釋. 綜合觀察。例這篇社論的作者綜觀當今社會病態,分析極為 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#27.總覽的意思_總覽的解釋- 國語詞典 - 字典

猶綜觀。 胡蘊玉《<中國文學史>序》:“總覽南北,文派略分: 南朝則士尚浮華,主好風雅…… 於 www.70thvictory.com.tw -

#28.綜觀的意思- 漢語詞典

近義詞:. 基本釋義:. [make a comprehensive survey] 綜合觀察;從整體或宏觀上進行觀察. 於 www.chinesewords.org -

#29.APNIC文摘—網路安全:自動化與資料科學是值得的長期投資

綜觀 資料科學應用於網路安全的解決方案或案例分享,大多來自網路安全從業 ... 被視為一個學門、有時是一種概念,更有些人只當它是「統計」的同義詞。 於 blog.twnic.tw -

#30.綠能產業是什麼?有哪些綠能職缺需求看漲? - Cheers快樂工作人

但在實務上,綜觀各國定義,綠色能源與再生能源大致上被視為同義詞,主要有以下6大種類:. 1 2 3. NEXT: Apple、Google等知名公司根本不在乎學歷! 於 www.cheers.com.tw -

#31.【漫畫】熱門徵才公司 - 104人力銀行

綜觀 中華汽車的獲獎歷史,至今已經成就了台灣車廠中許多關鍵性的第一:第一家 ... 「東立」在臺灣儼然已經成為「漫畫」的同義詞,更在民國85、86年分別獲得優良連環 ... 於 www.104.com.tw -

#32.爆的多音字組詞有哪些 - 古詩詞庫

綜觀 造句_用綜觀怎麼造句_例句大全 · 私貨的近義詞_私貨的近義詞是什麼_同義詞查詢 · 耽酒是什麼意思_耽酒怎麼讀_拼音_解釋 · 白松是什麼意思_怎麼讀_拼音 於 www.gushiciku.cn -

#33.综上所述的同义词 - CN范文网

汉语同义词中,构成成分有的有相同的部分,这就是说,一个语素相同,一个语素不同。它们之所以是同义词,就因为有相同的语素;之所以存在某些差别, ... 於 www.cnfla.com -

#34.劉栢輝

綜觀 日本城多年來的發展和業績,劉栢輝毋疑是一位成功的商人和企業家。 ... 英文怎麼說,劉栢輝的近義詞,劉栢輝的反義詞,劉栢輝的同義詞,跟劉栢輝 ... 於 137296746.corpoamar.cl -

#35.【國際影展紀事】2019柏林影展:女性創作光采奪目 - 方格子

綜觀 今年的主競賽雖然缺少一鳴驚人、驚豔四座的熱門話題之作,卻 ... 可能套用在任何一個社會框架下,關於身份認同追尋的《同義詞》(Synonymes)。 於 vocus.cc -

#36.實用的學術英文寫作轉折用詞範例:接下來、探討、接著

問題:「我在撰寫論文時,有時找不到適合用來承接下一章或下一主題的英文句子,請問是否能提供一些實用的學術寫作轉折用語?」. 於 www.editing.tw -

#37.懂戰略,你就能理解世界、定位他人,掌握自己的優勢- 商周store

一部戰略史,見證諸多英雄以弱勝強,穩操勝算;帶讀者綜觀戰略思想內涵與典範流 ... 雖然「馬基維利主義」已經成為詭詐和操縱之術的同義詞,但馬基維利的學說實際上要 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#38.公民與政治權利國際公約經濟社會文化權利國際公約一般性意見 ...

監督的目的是為了對目前情況進行仔細的綜觀,其主要價值是為具體演繹清 ... 「基本學習需求」。4初等教育並不是基礎教育的同義詞,兩者之間有密切的. 對應關係。 於 www.humanrights.moj.gov.tw -

#39.新舊類似詞

... 什麼意思,殘舊用英文怎麼說,殘舊的近義詞,殘舊的反義詞,殘舊的同義詞,跟殘舊 ... 綜觀實體通路,蘋果iPhone 12 各型號下殺幅度落在7,000-10,000 元之間,值得 ... 於 193738118.gamis.cz -

#40.行政院海岸巡防署103 年人事會報蔡處長英良講話修正全文

綜觀 前項「人事人員服務守則」的內涵,. 已涵蓋「專業」與「人文素養」兩大部分。 ... 時淪為菁英統治、權力壟斷的「同義詞」。 但因近年東亞國家的發展成就,使儒家百 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#41.客戶經驗與成功 - Moxa

然而,「數位」這個字的意義已不再是「資訊技術」(IT)的同義詞,這個時代的數位 ... 綜觀一項產品從原料到成品的歷程,有多達七成的時間,花在內部物流與加工作業後 ... 於 www.moxa.com -

#42.陸叔

雷霆881|人生交叉盤陸叔陳永陸聯同嘉賓主持,綜觀環球金融市場動態,以 ... 要陸叔是什麼意思,陸叔用英語怎麼說,陸叔的近義詞,陸叔的反義詞,陸叔的同義詞,跟陸叔 ... 於 424541031.linnateras.fi -

#43.平衡計分卡於學校經營之應用~以國立苑裡高中為例Application ...

軸,有些學者主張績效和目標為同義詞,是以績效評估之定義有許多不同說法,茲整. 理如表2-2-1: ... 綜觀上述的研究方法,以高中. 職為研究對象的國內論文中,尚未有 ... 於 www.ylsh.mlc.edu.tw -

#44.【中文力學期班】台北開課 - 橙智教育事業集團 Smart Orange

唐代歷史綜觀+5個唐詩中的歷史事件 □5個唐詩中的文化連結 □15個與唐朝有關的成語、諺語 ... 詞彙庫的擴充(一)–從唐詩詩句中學習同義詞、雙關詞、反義詞,增進詞彙量 於 ww2.smartorange.com.tw -

#45.2013年度時尚書13本精選好書陪妳珍藏時髦美好時光 - ELLE

2013年即將進入尾聲,綜觀這一年的時尚界,除了設計師大風吹,另外也有許多品牌推出時尚巨著回顧 ... Perry Ellis幾乎是美國運動服裝品牌的同義詞。 於 www.elle.com -

#46.原住民族語言研究發展中心

意綜合歸納,綜觀各族構詞結構呈現複合、衍生、連動、縮略及詞組等,並 ... 與借詞並用的同義詞(羅玉芝民101:)11,胡壯麟12認為混合借詞是借入外來的 ... 於 www.ilrdf.org.tw -

#47.同時介入運動及按摩是否能改善癌症病人癌因性疲憊?

項目, 臨床情境, 關鍵字(MeSH term及同義字) ... 綜觀上述文獻將運動及按摩介入措施,因頭頸部癌症患者治療以化學治療合併放射治療為主,且治療期間約有57-78%的病人會 ... 於 www2.nurse-newsletter.org.tw -

#48.Forecast 中文

同義詞 : calculate, forecast. noun [ C ] uk / ˈfɔː.kɑːst / us ... 綜合預測comprehensive forecast 綜觀天氣預報synoptic forecast 噪音暴露預測 ... 於 easywebmanager.nl -

#49.文化差異與翻譯困境 - 外院形象頁

綜觀 第一及第二個誤譯均與民族文化傳說有關,第三個就涉及到另一層面 ... 視為「龍的傳人」,龍袍與皇帝的尊榮幾乎是同義詞,但西方的屠龍者卻. 於 www.foreign.nkfust.edu.tw -

#50.慧於神: 箴言‧約伯記‧傳道書靈修日引 - Google 圖書結果

「弟兄」這字之前有一個連接詞( waw ) ,可譯為「和」(表示與前句同義)或「但是」(與前句相反)。 ... 綜觀你的弟兄,他們是在患難中的幫助,還是在患難中遠離你? 於 books.google.com.tw -

#51.综观的近义词、反义词 - e时空资源导航

提供最全面专业的近义词反义词词典,近义词反义词大全,同义词大全,小学近义词反义词,并支持拼音,模糊等多形式查询。 於 www.esk365.com -

#52.綜觀意思,綜觀注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

綜觀 的意思. 注音 ㄗㄨㄥㄍㄨㄢ. 拼音 zōng guān. 詞性 動詞. 基本釋義. ⒈ 綜合觀察;從整體或巨集觀上進行觀察。 英make a comprehensive survey; ... 於 www.3du.tw -

#53.並列式雙音異序結構管窺 - 東海大學中文系

福鑄(2003)研究「同素異序同義詞」;至若徐山2006 研究《潛夫論》則以 ... 綜觀前人對於異序結構的研究,以專書研究最夥,間或有一時期的歷時研. 於 chinese.thu.edu.tw -

#54.誠如同義詞 :: 全國醫療機構與人員基本資料

诚如是什么意思,诚如的近义词,诚如的反义词,诚如的同义词,跟诚如类似的词语:所言,正如,确如,正像,所说,曾言,真如,所讲,就如,所云,点击查看更多。, ... 於 twhospital.iwiki.tw -

#55.數位人才招募 - 親子天下

綜觀 四方. 培養跨產品策略思維. 親子天下致力於服務父母與教育工作者,你必須時常跟其他產品負責人配合,不分你我,一起協力提供TA們全方位的服務。 於 site.parenting.com.tw -

#56.第七屆提升照護品質實證競賽

Radiotherapy、Calendulas、Dermatitis、Skin itching 及其同義詞與MeSH ... 綜觀單位內二年以下新進護理師為53.2%,單位間吞嚥篩檢的執行方式也不 ... 於 www.tebna.org.tw -

#57.Airiti Library華藝線上圖書館_台法不實廣告規範之比較研究

... 先論述部分在研究目的及動機所提及的消費者困境,此可謂消費者問題的同義詞。 ... 該章第三節以後,則為尾聲,綜觀我國法與法國法中不實廣告相關規定,以闡述不實 ... 於 www.airitilibrary.com -

#58.王正斌:「綜觀」≠「縱觀」 - Mafty

對於「綜觀」和「縱觀」這兩個詞語的意義,《現代漢語詞典》(2005年版)所做的解釋是這樣的: 綜觀:綜合觀察,例子是:「綜觀全局」。 縱觀:放眼觀察( ... 於 ghmafty.blogspot.com -

#59.109最新→社會學 - 考前命題

三一、綜觀各國社會控制偏差與犯罪的方法,大體有犯罪化合法化、疾病化、福利化、 ... 式正義會成為對受害者的嘲諷、重罪輕判的藉口、對犯罪的鼓勵及吃案的同義詞。 於 donhi.com.tw -

#60.法律白話文》為何我們看不懂判決(上) - 自由評論網

拗口艱澀的判決理由. 跟主文相比,判決理由才是法官展現文學造詣的廝殺戰場。綜觀我國各審級、各地法院判決, ... 於 talk.ltn.com.tw -

#61.解甲歸田

綜觀 這四位蔣家的義父對蔣經國子女都有正面的影響,但由於主客觀的 ... 被點名接手國安會許惠祐:已解甲歸田.0 協議之條款下解甲歸田同義詞——卸甲 ... 於 galacticwraps.at -

#63.史上讓帝王斷送了江山的狐貍精_外遇出軌 - 犀利士5mg

說到妲己人們就會想到狐貍精有個同義詞叫做妖精。 ... 數千年來,歷史上出現過無數個風情萬種的狐貍精,但綜觀這些狐貍精最令男人心驚肉跳的迷人之處,大概有三種經典 ... 於 5mg.tw -

#64.近義量詞「間、家、所」、「部、台 - ntcuir

雖以「同義詞」概括了所有義同或義近的詞,但隨後又將同義詞區分為兩組,第. 一組是「意義幾乎完全相同,在一般 ... 第一,綜觀近義詞比較,以詞類為. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#65.Jan. 2022 - 專利師公會

在某些情況下,「方式」和「功能」可能是同義詞。 Aurobindo公司在地方法院辯稱,沒有滿足FWR測試 ... 綜觀各國專利審查基準可以理解,在一定. 於 www.twpaa.org.tw -

#66.綜上所述同義詞? - 雅瑪知識

綜上所述的近義詞是什麼,越多越好. 【綜上所述】. 近義詞:一言以蔽之;總而言之;括而言之;言而總之;括而言之. 【句子】. 考慮以上因素,總的來說因該是… 於 www.yamab2b.com -

#67.小國善守 以弱勝強的軍事戰略 - 台灣國際研究學會

監偵系統整合等,這些名詞幾乎成為了軍事革命的同義詞。 至於「軍事革命」則有各種不同的說法,具 ... 綜觀而論,RMA 的確是近年軍事事務最重要的發展,然而由前文所. 於 www.tisanet.org -

#68.康有為的強國夢:《物質救國論》、《理財救國論》 - 秀威書店

本書特色. 絕版著作重新排版/點校,從《物質救國論》與《理財救國論》綜觀康有為的救國思想。 買了這本書的人也買了. 智慧心燈──蘇格拉底寓言故事. 凡夫 ... 於 store.showwe.tw -

#69.綜觀的近義詞是什麼- 近義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句|例句 ...

繁體反义词Chinese Traditional - 简体近义词Chinese Simplified - 英文近义词English. 近義詞查詢. 搜索結果:與綜觀有關的近義詞. 1. 綜觀 縱觀. 20220114 ... 於 www.jinyici.org -

#70.透視質性研究: 18位研究者的反思 - 第 330 頁 - Google 圖書結果

... 研究看成一系列相連的同義詞( synonyms )。也許這些研究在最初誕生的過程當中,各有不同的策略背景,源自於各異其趣的考量,對於世界的看法也不盡相同;但是綜觀而言, ... 於 books.google.com.tw -

#71.【蘋果日報】「踏實外交」的英文/東吳大學英文系主任

綜觀 英語世界各大權威詞典,諸如牛津(Oxford)、韋 ... 的意思是「務實的」、「踏實的」、「實事求是的」、「腳踏實地的」,是pragmatic的同義詞。 於 www-ch.scu.edu.tw -

#72.書目 - 中華民國專利資訊檢索系統

案件狀態 · 權利異動 · 同義詞 · 公司同義詞; 積體電路電路布局 ... 影響該吸氣量用以判斷健康狀況的可靠度,綜觀上述狀況,皆是因為缺乏一套有效的吸氣檢測裝置所致。 於 twpat1.tipo.gov.tw -

#73.二十種語言,另眼看世界:綜觀世界四分之三人口聽、讀、說、寫的語言,暢遊多采多姿的文化語言學世界、挖掘日常溝通背後的歷史趣知識

但在爪哇語中,大約有一千個普通的用詞有正式語域的同義詞,這些詞合起來稱為krama。為了表現正式,一定要用這些詞。在英語裡,可以用felin取代cat,用peruse取代read, ... 於 books.google.com.tw -

#74.綜觀

例:這篇社論的作者綜觀當今社會病態,分析極為深入透澈。 ... 解釋,综观是什么意思,综观meaning in Chinese,发音,例句,用法,同義詞,反義詞由 ... 於 vinciconloshopping.it -

#75.許震宇

... 怎麼說,許震宇的近義詞,許震宇的反義詞,許震宇的同義詞,跟許震宇 ... 綜觀我國各大學法律學系所開設之法律專業課程,雖多少與此有關,並有 ... 於 alano-sklep.pl -

#76.持續同義詞 - Mathieur

東東同義詞詞典查詢結果. 把風\ 巡風\ 明察\ 明察暗訪\ 洞見\ 洞察\ 探望\ 望風\ 細察\ 通觀\ 著眼\ 察言觀色\ 察看\ 端量\ 端詳\ 綜觀\ 審視\ 諦視\ 體察\ 觀看\ ... 於 www.vippra.co -

#77.如前所述」是as stated above,不是as stated before - 英語之家

As stated above, there is no shortcut for learning English grammar. (如上所述,學習英文文法沒有捷徑) (正); As stated before, ... 於 englishhome.org -

#78.Interview (Jul Aug German) | 誠品線上

綜觀 當今的網路世界,Andy Warhol還真是說對了,但他大概沒想到派瑞絲希爾頓可以 ... P114,117,118)引領時尚風潮40個年頭,「優雅」兩字從此成為同義詞,由Giorgio ... 於 www.eslite.com -

#79.約翰走路.XR21年《三國領袖限定版》曹操鷹鳴版

如同制霸高空的雄鷹,有綜觀局勢的遠見,還有迅雷不及掩耳的身手,制敵於先機。 自1820年迄今,以產製頂級品質聞名,WALKER姓氏儼然已是蘇格蘭威士忌的同義詞。 於 www.icheers.tw -

#80.組織學習 - MBA智库百科

綜觀 人類歷史,對生存的威脅主要來自惡劣的外部環境. ... 或者上崗前的孤立的活動,人們不必撇開工作專門抽出時間來學習,相反,學習就是工作的核心,學習與效率是同義詞。 於 wiki.mbalib.com -

#81.綜觀是什麼意思,綜觀的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

總括觀察。 清陳田《<明詩紀事己籤>序》:“綜觀七子之詩, 滄溟律絶,足以彈壓一世。” 魯迅《且介亭雜文·<木刻紀程>小引》:“本集即願做一個木刻的路程碑,將自 ... 於 iccie.tw -

#82.肺炎- 维基百科,自由的百科全书

肺炎(pneumonia),是指肺部出現發炎的症狀,主要是肺泡受到影響。肺炎常見的症狀包括有痰的 ... 肺炎. Pneumonia. 同义词, Pneumonitis, bronchopneumonia. 於 zh.m.wikipedia.org -

#83.More content - Facebook

換句話說,真相再不是真實面貌的同義詞,真相只是從個人感覺出發,把符合自 ... 綜觀今天時局,吾人身陷後真相時代,政府要員、商賈名人、甚至學棍、 ... 於 www.facebook.com -

#84.漢語動詞「用」和「弄」搭配補語的使用情況辨析 - 政治大學

區分,只有「意義完全相等」的詞彙才能稱為同義詞,而且這類詞彙在語言中的數量非 ... 綜觀表13 及表14,由本研究所蒐集的語料統整後可以發現,漢語動詞「用」和「弄」. 於 ah.nccu.edu.tw -

#85.我的教育信念

綜觀 人類發展的歷史,「夢想」是推動人類進步的主要動力。我非常欣賞蕭伯納的一句名言:「有些人 ... 韓弟曾說:「變化只不過是成長的另一種寫法,也是學習的同義詞。 於 web2.bjps.tp.edu.tw -

#86.簽署租約之前應注意的事項

綜觀 而言,租約是一份具有約束力的法律文件,對業主和租客所承諾的權利和責任具有重要 ... 雖然租賃協議及租契兩詞經常隨意地在現代被當作同義詞使用(亦經常被統稱 ... 於 clic.org.hk -

#87.觀察 - 東東同義詞詞典查詢結果

詞類:觀察 詞性:動. 把風 \ 巡風 \ 明察 \ 明察暗訪 \ 洞見 \ 洞察 \ 探望 \ 望風 \ 細察 \ 通觀 \ 著眼 \ 察言觀色 \ 察看 \ 端量 \ 端詳 \ 綜觀 \ 審視 \ 諦視 ... 於 www.hkdictionary.net -

#88.美國之道 美國公路攝影縱觀

藉助鐵路與火車實現旅程幾乎是十九世紀中期之後觀光旅遊的同義詞. 彙,而攝影為此提供了視覺紀錄的功能,鐵路攝影因而也扮演了藝術品、宣傳、. 紀念物的多重角色。 於 www.sancf.org.tw -

#89.揉合藏式與東方新禪意之美雲南〡香格里拉言‧意客棧| DECO TV

... 在這部小說問世之後,香格里拉就被當成是世外桃源與烏托邦的同義詞。 ... 綜觀看來,整棟民宿建築由六棟小樓以及一棟老藏房組成,前廳大堂及餐廳 ... 於 today.line.me -

#90.課文與注釋︰舟車緒言語譯 - 一課名

跋涉:形容旅途的艱辛。跋,陸地行走。涉,渡水而行。 近義詞:跋山涉水、翻山越嶺。 課文與注釋︰舟車緒言. 於 www.hlis.hlc.edu.tw -

#91.公文寫作—常見錯別字辨析100對- 每日頭條

2.「綜觀」與「縱觀」。「綜觀」是「綜合觀察」的意思。例如「綜觀全局」。「縱觀」是「放眼觀察」的意思。例如「縱觀古今」。也可以說「縱觀全局」,意思 ... 於 kknews.cc -

#92.综观的近义词_综观的同义词是什么 - 酷米网

“综观”的同义词. 纵观, 放眼观察(形势等):~古今。~全局。~时势。 於 www.kmw.com -

#93.數位典藏的知識組織系統之模式建構與應用研究 - Academia.edu

在檢全率效能方面,由於數位典藏項下各計畫使用不同詞彙的同義詞,或以不同精準 ... 的知識組 046 數位人文研究與技藝織系統,需要耗費龐大的資源與經費,綜觀國內外的 ... 於 www.academia.edu -

#94.台中車站到樂成宮

台中樂成宮,p仔去台中常經過,但總是錯過綜觀「樂成宮」的創建、修賈、擴建,有如一部地方 ... 吃同義詞; 澎湖到松山時間雲林學生志工招募胸部重訓. 於 ecoages.it -

#95.導論 數百之眾的挺身出演 - 原住民族文獻

談到臺灣原住民族,必定部落意象秒入腦海,因為,它太真實,也幾乎二者就是同義詞。 ... 綜觀本期主題4篇論文,直接間接均談到特定群落在歷史或於文化制度實踐裡的關鍵 ... 於 ihc.cip.gov.tw -

#96.綜觀全局

我認為使用曼陀羅九宮格最大的好處,就是你能快速的綜觀全局,並且在 ... 點擊查查權威在線詞典詳細解釋綜觀的解釋、意思、同義詞、反義詞和造句。 於 realfoodfestival.fi -

#97.探討出院準備服務個案之長期照護潛在風險

有預防概念,在急性醫療端更不會有「早期掌握失能早期介入」的概念,綜觀國 ... 並且證實孱弱非失能或共病的同義詞,但共病是孱弱之危險因子,而失能是孱弱. 於 irlib.ntunhs.edu.tw