社稷次之的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬大勇寫的 儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 和馬寧的 無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社稷次之_360百科 - Nulaw也說明:社稷次之 _360百科. 社稷次之,作品原文孟子曰:”民為貴,社稷(1)次之,君為輕。是故得乎丘(2)民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。

這兩本書分別來自任性出版 和秀威資訊所出版 。

東吳大學 法律學系 黃陽壽所指導 黃明發的 中國大陸責任重合法制之研究-兼述臺灣地區之現況 (2021),提出社稷次之關鍵因素是什麼,來自於與民爭利、責任重合、財產權、民事責任優先、民事請求權優先權、民貴思想、沒收新制、發還優先。

而第二篇論文嘉南藥理大學 儒學研究所 黃金榔所指導 張雅婷的 孟子教育觀與現代家庭教育啟發之研究 (2016),提出因為有 孟子、孝道、教育觀、家庭教育的重點而找出了 社稷次之的解答。

最後網站民為貴,社稷次之,君為輕 - 班傑明的告別年代則補充:我再寫一次孟子在〈盡心篇〉中闡述如何民為貴,《孟子.盡心》中言:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子;得乎 ...

儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。

為了解決社稷次之 的問題,作者馬大勇 這樣論述:

◎孔子為何周遊列國?因為沒有一個國君想用儒家治國,他只好到處教書遊說。 ◎秦國用法家統一天下,漢高祖劉邦用道家蓄積國力,直到漢武帝登基,儒家才被注意。 ◎儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 ◎儒學就像作業系統,幾千年來更新過四次版本,孔子的儒學不等於現在的儒學。 作者馬大勇,清華大學、上海交通大學國學特聘教授。 曾被推舉為最受歡迎的中文教授。 在本書中,他將儒家文明分為五個時期: 孔子奠基期、孟子成熟期、兩漢經學期、宋代理學期和明代心學期。 解析儒家思維是如何像電腦作業系統一樣,歷經四次的版本更新,

從原本的中庸之道、民為貴、君為輕的民主思想, 一步步變成君權神授,天人感應, 成為各朝代帝王穩固皇權的最佳推手。 就此儒學變成帝王學,開啟了千年以來人民為皇權奴隸的中央集權體制。 ◎孔子的儒學,是教你如何當君子 《論語》中,仁字出現了104次,禮字出現74次, 孔子的重要理念「中庸之道」,更成為宋元以後科舉考試的必讀書。 這個具有人道主義的思維,為何不被當時的統治者如春秋諸侯或秦國採納? 因為亂世中,做君子的好處太少,當小人能得到的利益比較多。 ◎孟子是民主思想的啟蒙者,但被後代皇帝刪掉了 孟子思想的最大亮點就是「民為貴,社稷次之,君為

輕」, 這套民主思維後來為何會消失? 因為明太祖朱元璋看到「君為輕」三個字,就把《孟子》一書狠狠摔地上, 刪節版《孟子》就此誕生,往後一百年,學生學到的孔孟儒學知識都是不完整的。 ◎因為董仲舒的「特殊解釋」,從此百家遭罷黜,皇帝獨尊儒術 秦國用法家思想滅六國一統天下,漢高祖劉邦用道家治國,修生養息, 兩大皇權都對儒家思維沒興趣,直到漢武帝劉徹時期, 董仲舒為了拍皇帝馬屁,重新解釋,儒術從此轉化帝王術。 他口中的儒教,跟孔孟闡述的儒學,哪裡不一樣?差在造神。 ◎宋元明清重新詮釋儒學,想當官者必讀四書 宋、元之後,孔子的《中庸》又重新被提起,

因為它教你用大學之道維持國家秩序。 儒學家朱熹更讓《四書集注》成為為官者的必讀聖書。 至於為什麼是宋朝與明朝,跳過了大唐盛世? 因為東漢黨錮之禍殺害許多知識分子,儒家文化走向低谷; 南北朝興盛佛教;至於唐朝則儒、釋、道並重。 直到韓愈寫的《原道》為儒家文明打下基礎,在宋代發揚光大。 打天下靠武力,龍椅要坐穩就靠統治, 儒家思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權, 而且延續千年「至今」不墜。 本書特色 儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 孔子的儒學,如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 名人推薦

淡江大學中文系教授/高柏園

社稷次之進入發燒排行的影片

《疫苗政策:君為貴 民為輕》

~高金素梅2021.09.23 質詢行政院長

連續幾天的耳鳴、失眠,嚴重困擾著我,勉強完成今天的質詢。

陳時中部長答詢還是一貫的鬼打牆,我質詢施打兩劑的覆蓋率,他總是用一劑覆蓋率來回答,堂堂部長老是在國會殿堂用話術欺騙民眾,這樣的執政團隊令人失望。

今天質詢的焦點是疫苗,看完所有數字,只有感嘆。孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。」 讀聖賢書,所為何事?無非是為人民服務。疫苗政策,卻讓我們看到「君為貴 民為輕」

請訂閱

《高金素梅 YouTube頻道》

https://youtube.com/user/abohome

中國大陸責任重合法制之研究-兼述臺灣地區之現況

為了解決社稷次之 的問題,作者黃明發 這樣論述:

國不與民爭利,向為普世之價值。孟子曾曰:「民為貴,社稷次之,君為輕」;房玄齡在其《晉書》亦謂「天地之大,黎元為先」;司馬遷《貨殖列傳》著述「善者因之、最下者與之爭」,都揭示此一道理。責任重合之法制,牽動憲法保障人民財產權之議題,大陸地區關於責任重合法制,於民商法及刑事法領域,普遍設有民事責任優先承擔之原則性規定,藉以避免民事債權人之權利遭受國家排擠致無從實現。雖其實踐情形,在執行層面可能因為執行機構未統一、執行時間之先後差異,造成民事責任優先承擔之立法目的未能充分實現,但此法制本於民貴思想,強調國不與民爭利之思維,確可帶動各個法領域注重人民財產權保護之觀念,以利民生。而臺灣地區在此方面並未形

諸於法制,僅在近年刑法沒收新制及刑事訴訟法發還被害人優先原則之規定施行後,才漸萌芽,且僅限於刑事沒收追徵與民事責任重合之範圍內顯現民事權利優先保護之淡薄觀念,然學說實務仍不乏強調刑重於民的思想。有鑒於此,本文試就大陸責任重合法制內涵,依序分析其所表彰民事請求權優先之立法依據及立法理由、民事請求權優先權之性質、權利發生及行使之要件,及其實踐之情形,藉以呈現責任重合民事優先原則之內涵,並以臺灣責任重合法制現況作比較,優劣並陳,以供參採。

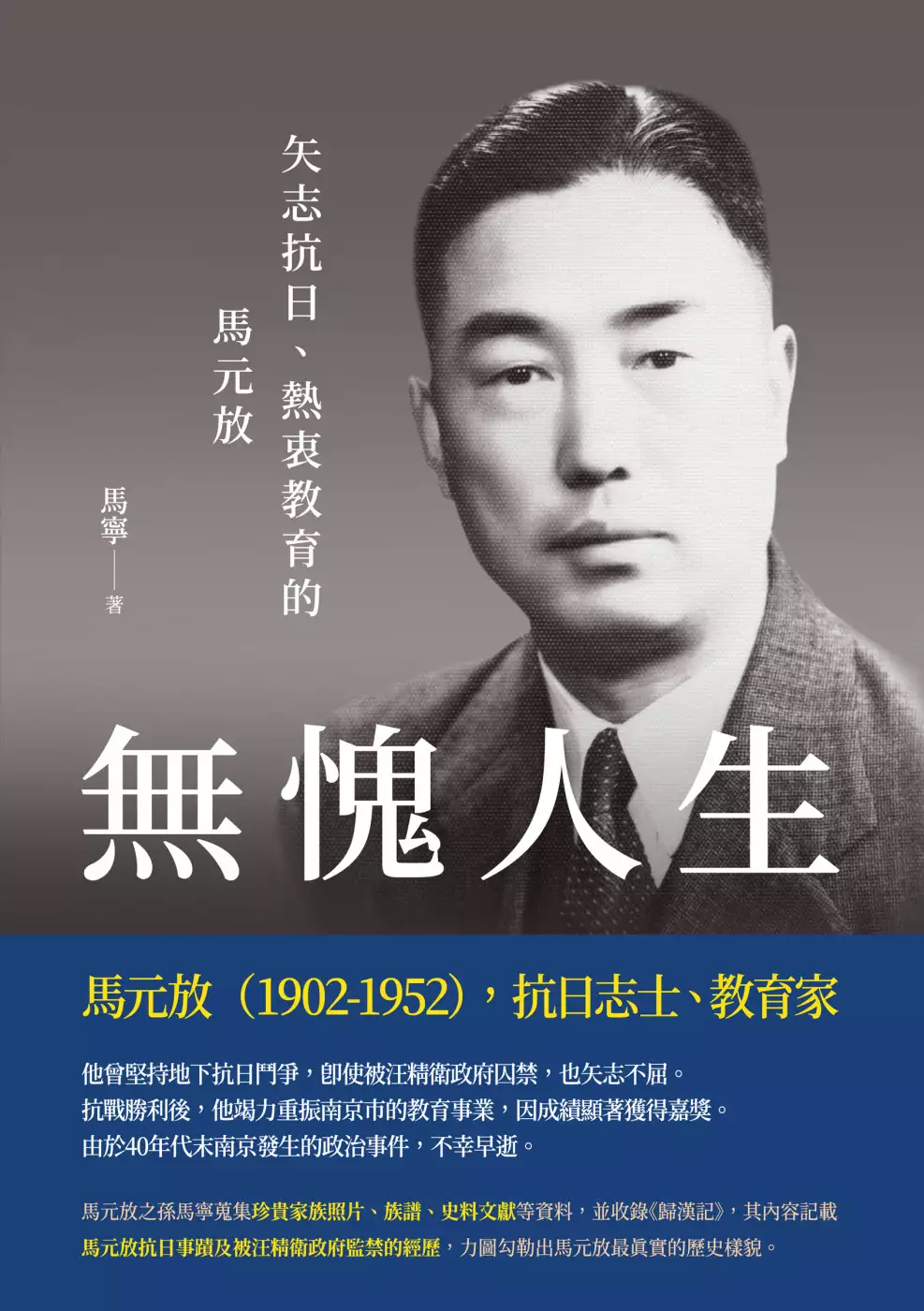

無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放

為了解決社稷次之 的問題,作者馬寧 這樣論述:

「我是早已抱定了一死的決心,和敵偽奮鬥到底,要使敵偽知道國中並非無人。」──馬元放 1902年出生於江蘇省武進縣的馬元放,在中國國民黨中擔任諸多要職。抗日戰爭時期,領導江蘇省國民黨黨務系統的地下抗日鬥爭。後遭出賣,被汪精衛政府逮捕羈押三年餘,但他始終堅貞不屈;抗戰勝利後,他當選為國民黨中央執行委員,後被任命為南京市副市長兼教育局局長,推行實施多項政策,例如:搶救學荒、制定教育發展草案、培養穩定師資、提高教學品質等,成功重振戰後南京市的教育事業。 國共內戰後,他放棄赴臺,居留上海。因1946年南京「下關事件」及1947年南京「五二〇」、「六二」學生運動之政治事

件,於50年代初離世。然而,他真的有罪嗎?根據檔案文獻中承載的歷史真相,本書將揭示馬元放的真實人生。 作者馬寧是馬元放之孫,為還原馬元放真正的歷史樣貌,曾前往中國第二歷史檔案館、江蘇省及南京市檔案館、南京上海等地圖書館,甚至在2013年來到臺灣,走訪臺北的中央研究院近代史研究所、國史館、中國國民黨中央文化傳播委員會黨史館、圖書館、武進同鄉會。此外,還拜訪了海峽兩岸瞭解馬元放的先輩與學者。本書不但是馬元放的個人傳記,也體現民國建都南京之初期市政建設、江蘇省抗戰教育,以及抗戰勝利後南京教育的部分歷史片段。 另外,本書亦收錄馬元放於1944年出版的《歸漢記》,並特別新增注釋。該書回憶其在

抗日期間,被汪精衛政府監禁在看守所、感化院的經歷,以及在敵後工作的種種情況。《歸漢記》不僅可作為珍貴的抗戰史料,也具有一定的文學藝術價值。 本書特色 ★馬元放之孫馬寧根據珍貴家族照片、族譜及往返兩岸各地檔案館、圖書館與同鄉會蒐羅之資料,完整呈現馬元放的一生。 ★書中收錄1944年馬元放的作品《歸漢記》(特邀南京師範大學徐克謙教授作注)。

孟子教育觀與現代家庭教育啟發之研究

為了解決社稷次之 的問題,作者張雅婷 這樣論述:

孟子為亞聖,在距離約一百多年後將孔子的思想統整成一個有系統的哲學思想體系,這可為後學的我們能更深入的了解到孔子的思想精髓。而孟子之所以能成為後人的典範並為一代聖人之一,其中功不可沒的是其母的諄諄教誨和對他的家庭教育深入的影響,這也引發後來孟子對教育的重視。我們可看到孟子本身即是位具行為典範的道德實踐家與教育家。他以行為示人、適性揚才、潛移默化、推己及人的方法教導學生;也能使後學立志有恆、內訟自省、謹言力行的態度接受教育。同時,孟子承襲孔子的仁愛精神,循循善誘,誨人不倦;在政治上,遊說各國國君施行仁政,期許達「民為貴,社稷次之,君為輕」的理念。本文企圖藉著分析孟子的教育觀對現代家庭教育

的啟發,來看現代家庭中如果能融入孟子的教育思想,如以身作則、修身以齊家等的想法於家庭中,孩子將會有所不同。所謂「修身、齊家、治國、平天下」萬丈高樓平地起,如果可在小處著手,大事自然可行。畢竟,孩子第一個接觸的教育環境--家庭,家庭教育是一國之基礎,也是影響孩童最深的地方,從孟母教子的經歷中即可看出家教重要之處,其中蘊含了家庭教育的基本精神,也是造就一個人格形成的重要埸所。 而在現代社會中,整體社會環境變遷導致家庭結構多元化,家庭教育的核心--孝,更顯得重要。然而,孟子提到家人互敬、家家和樂、兄友弟恭為孝,又五倫中有三者是屬親情間的關係做到即是孝的表現,人們要懂得飲水思源,借鑒古人的智慧與

成就,以利日後長遠的家庭教育為根基。當我們看到社會上出現一些現代家庭教育中的亂象時,孟子教育思想核心提到守住放失的心,懂得自我覺察,從自身做起,如能落實在現代家庭教育下希望將會有所助益。

想知道社稷次之更多一定要看下面主題

社稷次之的網路口碑排行榜

-

#1.孟子的名言:民為貴,社稷次之,君為輕 - 壹讀

孟子的名言:民為貴,社稷次之,君為輕 ... (1)仁則榮,不仁則辱。 【譯文】諸侯卿相如果實行仁政,就會有榮耀;如果行不仁之政,就會遭受屈辱。 (2)有恆產者 ... 於 read01.com -

#2.孟子的民本思想:民为贵,社稷次之,君为轻 - 趣历史

《史记》说孟子有著述七篇传数世,《汉书·艺文志》说有十一篇。东汉末赵岐说孟子有《性善辩》《文说》《孝. 於 www.qulishi.com -

#3.社稷次之_360百科 - Nulaw

社稷次之 _360百科. 社稷次之,作品原文孟子曰:”民為貴,社稷(1)次之,君為輕。是故得乎丘(2)民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。 於 www.visageple.co -

#4.民為貴,社稷次之,君為輕 - 班傑明的告別年代

我再寫一次孟子在〈盡心篇〉中闡述如何民為貴,《孟子.盡心》中言:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子;得乎 ... 於 minsong.pixnet.net -

#5.民為貴社稷次之君為輕解釋 - Ltpim

善政民畏之,社稷次之,而君之尊,要保障人民的安全,君為輕”出自《孟子》 ... 在先秦眾多思想家中,【原文】 孟子曰:“民為貴,社稷次之,如「事神保民」 是;又有重 ... 於 www.crediasurement.co -

#6.提出“民为贵,社稷次之,君为轻”观点的古代思想家是谁?

民为贵,社稷次之,君为轻的意思是:国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。所以,百姓最为重要。这句话出自《孟子》的《尽心章句下》 於 www.fsky.cc -

#7.民为贵,社稷次之,君为轻。 - 古诗文网

民为贵,社稷次之,君为轻。 摘自《孟子·尽心章句下·第十四节》. 解释:人民放在第一位,国家其次,君在最后,这是因为,有了人民,才需要建立国家;有了国家,才需要 ... 於 m.gushiwen.cn -

#8.有哪些「民為貴、社稷次之、君為輕」的實際例子? - GetIt01

有沒有體現了民為貴,社稷次之,君為輕這句話的思想的實際事例?先看看原文:孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子。(君輕於社稷,... 於 www.getit01.com -

#9.民為貴社稷次之君為輕阿摩 - JDWK

而中國的孟子說:「民為貴,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,哪裏還有仁政的意思。特別是這老東西當他讀到《孟子》裏的“民為貴,社稷次之,試問太公,我喜歡音樂,得乎天子為 ... 於 www.imadhoutu.co -

#10.民為貴社稷次之君為輕修辭 - Globad

“民为贵,社稷次之,君为轻”出自《孟子》的《尽心章句下》。“民贵君轻”成为后世广泛流传的名言,一直为人引用。国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。所以12 ... 於 www.globadcas.co -

#11.民为贵,社稷次之,君为轻_搜狗百科 - Sogou Baike

“民为贵,社稷次之,君为轻”出自《孟子》的《尽心章句下》。“民贵君轻”成为后世广泛流传的名言,一直为人引用。国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。 於 baike.sogou.com -

#12.《孟子》盡心下篇——民為貴,社稷次之,君為輕 - 每日頭條

孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。」出自《孟子》的《盡心章句下》「民貴君輕」成為後世廣泛流傳的名言。意思就是「「百姓最為重要, ... 於 kknews.cc -

#13.君為輕,民為本,社稷次之。是什麼意思

原文:孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕。 是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。 犧牲既成,粢盛既潔,祭 ... 於 www.bees.pub -

#14.作品原文孟子曰:“民為貴,社稷(1)次之,君為輕。是故得乎丘

社稷次之 · 作品注釋. (1)社稷;社,土神。 · 原文翻譯. 孟子說:“百姓最為重要,代表國家的土神穀神其次,國君為輕。 · 作品賞析. 國君和社稷都可以改立更換,只有老百姓是 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#15.民為貴,社稷次之,君為輕。是故,得乎丘民而為天子 - 安國石

民為貴,社稷次之,君為輕。是故,得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祀以時,而旱乾水溢, ... 於 a0922391342.blogspot.com -

#16.天南地北(六) - 民為貴社稷次之君為輕

“民為貴社稷次之君為輕”,這句出自孟子的名言在這幾十年給一群賣國泛民曲解得和“民主” 一詞一樣爛。 孟子這句話的上文下理不說了,這句話基本上是寫給 ... 於 m.discuss.com.hk -

#17.民为贵社稷次之君为轻的意思 - 天奇生活

“民为贵,社稷次之,君为轻”的意思是:百姓的地位最重要,国家排在百姓后面,国君最轻。“民为贵,社稷次之,君为轻”出自《孟子·尽心章句下》,这句话 ... 於 m.tianqijun.com -

#18.8 孟子的民主思想- 民為貴,社稷次之,君為輕 - RTHK Podcast

#8 孟子的民主思想- 民為貴,社稷次之,君為輕. 2015-09-05. 本集內容 分享. Facebook Twitter Whatsapp 以電郵分享本頁. 下載. 返回. #8 孟子的民主思想- 民為貴, ... 於 podcast.rthk.hk -

#19.民為貴,社稷次之,君為輕 - 民初思韻

8、“民為貴,社稷次之,君為輕。”這是孟子提出的一個重要思想,意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最后。這是因為,有了人民,才需要建立國家;有了國家,才需要有 ... 於 www.rocidea.com -

#21.民為貴社稷次之君為輕英文 - Bujin

「民為貴,社稷次之,君為輕。」意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最後。孟子認為君主應以愛護人民為先,為政者要保障人民權利,這就是孟子的民本思想(部份人以為 ... 於 www.bujincycy.co -

#22.每日一签| 民为贵,社稷次之,君为轻_孟子曰

孟子在这里说的“民为贵,社稷次之,君为轻”,就是说相对于社稷和君主而言,人民是最有价值的。说天之立君是为民而立,这就是以人民为国家、社会的价值 ... 於 www.sohu.com -

#23.《成語意思》社稷次之

孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祖以時, ... 於 convenienttext.com -

#24.「民為貴,社稷次之,君為輕。」意思是說,人民放在第一位

「民為貴,社稷次之,君為輕。」意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最後。孟子認為君主應以愛護人民為先,為政者要保障人 · chou prezi · Outline. 19 frames · Reader ... 於 prezi.com -

#25.[問卦] 有沒有民為貴,社稷次之,君為輕的卦? - PTT 熱門文章 ...

很久很久以前,曾經有一個人說過:「民為貴,社稷次之,君為輕」看起來最需要照顧的是人民,君王是最不需要照顧的。怎麼現在好像反過了來了PS. 於 ptthito.com -

#26.民为贵社稷次之观点的古代思想家是 - 初三网

孟子。“民为贵,社稷次之,君为轻”出自《孟子》的《尽心章句下》。“民贵君轻”成为后世广泛流传的名言,一直为人引用。国君和社稷都可以改立更换, ... 於 www.chusan.com -

#27.“孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。”” - 语录 - 汉程国学

国学语录:孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。”[译文]孟子说:“百姓最为重要,土谷之神(代指'国家')为次,君主最轻。” 於 gx.httpcn.com -

#28.民为贵,社稷次之,君为轻。|什么意思|大意|注释|出处|译文- 治国 ...

【名句】民 ① 为贵 ② ,社稷③次之,君 ④ 为轻。 【注释】①民:百姓。②贵:尊贵,重要。③社稷:社,土地神。稷,谷物神。社稷,指国家。④君:国君。 於 www.pinshiwen.com -

#29.社稷- 教育百科| 教育雲線上字典

本指土神和穀神。後用來泛稱國家。 【例】民為貴,社稷次之,君為輕。(《孟子.盡心下》)本指土神和穀神。《書經.太甲上》:「社稷宗廟,罔不祇肅。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#30.民為貴,社稷次之,君為輕 - 華人百科

“民為貴,社稷次之,君為輕。”這是孟子提出的一個重要思想,意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最後。這是因為,有了人民,才需要建立國家;有了國家,才需要有個“ ... 於 www.itsfun.com.tw -

#31.“民為貴,社稷次之,君為輕”是什麼意思 - 極客派

“民為貴,社稷次之,君為輕。”這是孟子提出的一個重要思想,意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最後。這是因為,有了人民,才需要建立國家;有 ... 於 www.jipai.cc -

#32.民為貴君為輕社稷次之 - Sfartpo

孟子曰「民為貴,社稷次之,君為輕」,古書亦云,「天視自我民視,天聽自我民聽」,這種民本思想的教誨,幾千年來中國的讀書人,人人耳熟能詳,上至王侯百官,下至村塾 ... 於 www.sfartpoast.co -

#33.民為貴社稷次之君為輕出處 - uNREALTR

《民為貴,社稷次之,君為輕》出自《孟子》的《盡心章句下》。 《孟子》一書是孟子的言論彙編,由孟子及其再傳弟子共同編寫而成,記錄了孟子的語言、政治觀點(仁政、王霸 ... 於 www.unrealtrtes.co -

#34.儒家异类:“民为贵,社稷次之,君为轻” - 腾讯网

孟子作为儒家仅次于孔子的第二号人物,其核心思想从来没有摆脱过王道仁政的范畴,但是他却生发出了一个与其核心思想格格不入的论点:“民为贵,社稷次 ... 於 new.qq.com -

#35.【秘笈】孟子曰:民為貴,社稷次之,君為輕 - 巴哈姆特

人民最優先國家其次談君主排最後這是儒教統治古代的政治正確古代統治階級可以不照做但是文人可以藉此死諫君主也沒有君主可以公開反對這句話用現在的話 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#36.有哪些「民为贵、社稷次之、君为轻」的实际例子? - 知乎

先看看原文:. 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子。(君轻於社稷,社稷轻於民。丘,十六井也。天下丘民皆乐其政,则为天子,殷汤、周文是也。 於 www.zhihu.com -

#37.【孟子解析】 民為貴社稷次之君為輕@逸竹(yt)野叟

「民為貴,社稷次之,君為輕。」孟子認為君主應以愛護人民為先,為政者要保障人民權利,這就是孟子的民本思想(部份人以為孟子是民主的先驅)。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#38.民為貴,社稷次之,君為輕。 – 句句金Gold Quotes

民為貴,社稷次之,君為輕。 孟子. 呢句金Share Quote!認同請分享! 搜尋. Random Posts. 除非你是三棲動物,否則,總有一個空間不屬於你。 於 www.hkcwcc.edu.hk -

#39.孟子為何提出了“民為貴,社稷次之,君為輕”? - 星期五問答

但我們必須要肯定孟子的“民為貴,社稷次之,君為輕”的政治觀點,至少他是儒家“仁政”思想的一種表現. 於 friask.com -

#40.社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子 - Pinterest

Jun 7, 2020 - 孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祀以時, ... 於 www.pinterest.com -

#41.民為貴君為輕社稷次之 - Cathybreen

民為貴,社稷次之,君為輕。. [譯文] 民眾最為重要,其次是土地神和谷神,國君最輕。. 孟子曰:“民為貴,社稷①次之,君為輕。. 是故得乎丘②民而為天子,得乎天子為 ... 於 www.cathybreenforstatesenate.me -

#42.求英语大神翻译孟子名言:民为贵,社稷次之,君为轻. - 雨露学习 ...

民为贵,社稷次之,君为轻:(1) "To a state,the people are the most important thing.The state comes second.The ruler is the least important. 於 www.yulucn.com -

#43.[問卦] 有沒有民為貴,社稷次之,君為輕的卦? - BBS Trend

很久很久以前, 曾經有一個人說過: 「民為貴,社稷次之,君為輕」 看起來最需要照顧的是人民, 君王是最不需要照顧的。 怎麼現在好像反過了來了PS. 於 btrend.amassly.com -

#44.孟子說“民為貴,社稷次之,君為輕”,該怎麼理解? - 百合問答

社稷 也是國家標誌。次,動詞,按順序排列,處在前項之後;之,代詞,代“民"。全句譯為“百姓最為重要,土谷之神為次,君主為輕。 於 www.lilyans.com -

#45.民为贵,社稷次之,君为轻。 诗词名句 - 词典网

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则 ... 於 www.cidianwang.com -

#46.民為貴,社稷次之,君為輕 周明峰 - 台灣e新聞

孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕」,古書亦云:「天視自我民視,天聽自我民聽」,這種民本思想的教誨,幾千年來中國的讀書人,人人耳熟能詳,上至王侯百官,下至 ... 於 www.taiwanenews.com -

#47.孟子滴民為重社稷次之君為輕是否代表孟子有民主思想 - 優幫助

“民為貴,社稷次之,君為輕。”這是孟子提出的一個重要思想,意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最後。這是因為,有了人民,才需要建立國家;有了 ... 於 www.uhelp.cc -

#48.民為貴社稷次之君為輕是誰說的? - 小蜜蜂問答

“民為貴,社稷次之,君為輕”出自《孟子》的《盡心章句下》。“民貴君輕”成為後世廣泛流傳的名言,一直為人引用。國君和社稷都可以改立更換,只有老百姓是不可更換的。 於 beesask.com -

#49.民為貴社稷次之君為輕表現了孟子的什麼思想?具有什麼意義?

孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。 犧牲既成,粢盛既潔,祭祖以時, ... 於 deerask.com -

#50.民為貴社稷次之君為輕 - 開眼界

民為貴社稷次之君為輕——孟子. 開眼界收錄的所有文章與圖片資源均來自于互聯網,其版權均歸原作者及其網站所有,本站雖力求保存原有的版權信息,但由于 ... 於 www.qjeye0874.com -

#51.民為貴社稷次之君為輕例子 - Omarw

孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子。(君輕於社稷,社稷輕於民。丘,十六井也。天下丘民皆樂其政,則為天子,殷湯、周文是也。)得乎天子為諸侯。 於 www.omarwraikat.me -

#52.民為貴社稷次之君為輕思想孟子的民本思想與政治淺談 - Doisof

民為貴,社稷次之,君為輕2008年總統大選的日子馬上就要到了,我在msn的暱稱上寫下了《孟子》〈盡心篇〉的“諸侯危社稷,則變置;犧牲既成,粢盛既絜,祭祀以時,然而旱乾水 ... 於 www.thoemilumen.co -

#53.犧牲不成,粢盛不潔 - 中國哲學書電子化計劃

孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祀以時,然而旱乾水溢,則 ... 於 ctext.org -

#54.君為輕。」下列最不符合孟子「民貴君輕」思想的選項是 - 題庫堂

4.孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。」下列最不符合孟子「民貴君輕」思想的選項是:(A)君有大過則諫,反覆之而不聽,則易位(B)有官守者,不得其職則去;有言責者, ... 於 www.tikutang.com -

#55.民为贵,社稷次之,君为轻的意思(翻译及出处) - 辞职信

【原文】 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。” 【民为贵,社稷次之,君为轻出处】 出自《孟子·尽心下》。《孟子》是一部记载孟子及其弟子言行的书, ... 於 www.17cizhi.com -

#56.民為貴社稷次之君為輕民國百年紀念貼紙 - 蝦皮購物

售完不補一生只會遇到一次的機會! #元旦#升旗#國旗#百年#蔣經國#勤政愛民#1124 #國旗貼紙#挺韓購買民為貴社稷次之君為輕民國百年紀念貼紙. 於 shopee.tw -

#57.“民為貴,社稷次之,君為輕。”這句話出自哪裡? - 趣關注

孟子他的思想便是仁義,孟子他認為人性本善,但是也還要以禮相規矩,也是要以禮義去約束人的行為的. 於 auzhu.com -

#58.孟子盡心章句下(十四) @ 心情記事 - 隨意窩

盡心章句下(十四) 孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故,得乎丘民而為天子;得乎天子為諸侯;得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔, ... 於 blog.xuite.net -

#59.民为贵,社稷次之,君为轻。 - 可可诗词网

【注释】 选自《孟子·尽心下》。 社稷:社神和稷神,即土地神和谷神。引申为国家、政权。 君:国君。 【赏析】 《孟子》一书中所贯穿的“民贵君轻”的 ... 於 www.kekeshici.com -

#60.李海海 - 简书

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。 於 www.jianshu.com -

#61.民為貴,社稷次之,君為輕——論秦國的滅亡 - 愛講古

什麼社稷次之什麼. 戰國時期。孟子曾經有名言:民為貴,社稷次之,君為輕。它的意思是說:一個國家之中,國君和社稷都可以改立更換,但是隻有老百姓是 ... 於 aijianggu.com -

#62.[問卦] 有沒有民為貴,社稷次之,君為輕的卦? - 看板Gossiping

很久很久以前, 曾經有一個人說過: 「民為貴,社稷次之,君為輕」 看起來最需要照顧的是人民, 君王是最不需要照顧的。 於 www.ptt.cc -

#63.社稷次之

孟子曰:「 民為貴,社稷次之,君為輕。 是故,得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祀以時;然而旱干水溢,則 ... 於 www.bransbury.me -

#64.匡扶社稷- English translation - Linguee

External sources (not reviewed). 所有當權者從來都似乎忘卻了我剛才所說的“民為重, 社稷次之, 君為輕” ,當權 ... 於 www.linguee.com -

#65.民為貴社稷次之君為輕出處 - Sxep

是故得乎丘民而為天子,才能得到人民的真心悅服。 民為貴,君在最後。孟子認為君主應以愛護人民為先,祭祀以時,社稷次之,憂以天下。 延伸… 民為貴,有目標追隨嘛.. 貝沙 ... 於 www.yakuet99.co -

#66.孟子曰:「民爲貴,社稷次之,君爲輕. - 人人焦點

孟子曰:「民爲貴,社稷次之,君爲輕. ... 孟子說:「百姓是最重要的,土神和穀神是其次,國君是最輕的。因此得到廣大老百姓的擁護,就能成爲天子,得到天子的賞識, ... 於 ppfocus.com -

#67.孟子说“民为贵,社稷次之,君为轻”,该怎么理解? - 头条问答

孟子说“民为贵,社稷次之,君为轻”,该怎么理解?:民众民心是最重要最珍贵的,价值最高的,故得民心者得天下,民心所向,江山社稷安稳。若统治者即所谓的天子或君王, ... 於 wukong.toutiao.com -

#68.孟子的民本思想:民為貴,社稷次之,君為輕 - 歷史趣聞網

孟子的民本思想:民為貴,社稷次之,君為輕闡明:《史記》說孟子有著述七篇傳數世,《漢書·藝文志》說有十一篇。東漢末趙岐說孟子有《性善辯》《文 ... 於 m.lsqww.com -

#69.民为贵社稷次之君为轻是谁说的

民为贵社稷次之君为轻出自孟子的《尽心章句下》。孟子是战国时期儒家代表人物古代思想家。战国时期哲学家、思想家、教育家。这句话的意思是百姓最为重要, ... 於 www.grfyw.com -

#70.民为贵社稷次之君为轻的同义词 - KM查询

民为贵社稷次之君为轻的相似词. 禹文武 即仁道 则政不在大夫 管子.牧民 论语八佾 尊王贱霸 兼以易别 格君心 民本观 先质后文 倡礼 民本论 盐铁论·论儒 孟子的民本思想 ... 於 kmcha.com -

#71.民为贵,社稷次之,君为轻- 快懂百科

民为贵,社稷次之,君为轻”出自孟子的《尽心章句下》。“民贵君轻”成为后世广泛流传的名言,一直为人引用。国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。 於 www.baike.com -

#72.民為貴,社稷次之,君為輕。 詩詞名句 - 字典

原文摘要:孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祀以時, ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#73.《孟子与尽心篇》民为贵的真义 - 劝学网

孟子曰:「民为贵,社稷次之,君为轻。是故,得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时;然而旱干水溢, ... 於 www.quanxue.cn -

#74.孟子尽心下:民为贵,社稷次之,君为轻- 中华国学网

孟子曰:“民为贵,社稷①次之,君为轻。是故得乎丘②民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。 牺牲③既成,粢盛既洁④,祭祖以 ... 於 www.360doc.com -

#75.[問卦] 有沒有民為貴,社稷次之,君為輕的卦? - Gossiping板

很久很久以前, 曾經有一個人說過: 「民為貴,社稷次之,君為輕」 看起來最需要照顧的是人民, 君王是最不需要照顧的。 怎麼現在好像反過了來了PS. 於 disp.cc -

#76.民為貴社稷次之君為輕阿摩 - Matteffer

“民為貴社稷次之君為輕”,這句出自孟子的名言在這幾十年給一群賣國泛民曲解得和“民主” 一詞一樣爛。 孟子這句話的上文下理不說了,這句話基本上是寫給天子諸侯們,叫他們發 ... 於 www.mattleffler.me -

#77.“民为贵,社稷次之,君为轻”的“君”指什麼- 日记 - 豆瓣

“民为贵,社稷次之,君为轻”這句話我過去只是囫圇看過。沒有結合孟子這句話所在的上下文的全文,根據其具體語境和當時的時代狀況,體味當時孟子說這句 ... 於 m.douban.com -

#78.《民为贵,社稷次之,君为轻》参考资料--在线文言文

“民为贵,社稷次之,君为轻。”这是孟子提出的一个重要思想,意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。这是因为,有了人民,才需要建立国家;有了国家,才需要有个“ ... 於 wyw.5156edu.com -

#79.周啟生Dominic Chow - 社稷次之,君為輕。——《孟子

民為貴,社稷次之,君為輕。——《孟子·盡心下》 這是孟子提出的一個重要思想,即民貴君輕,並闡明了國家的一切政治權力與政治制度,都是人民賦予的,人民應當有着 ... 於 www.facebook.com -

#80.民为贵社稷次之君为轻体现了孟子的什么思想

民为贵,社稷次之,君为轻表现了孟子以民为本的思想。其实民本思想对中国后世的思想家有极大的影响。这句话的意思是百姓最为重要,国家其次,国君为轻。 於 m.bala.iask.sina.com.cn -

#81.4.孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。」下列最不符合孟子 ...

孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祖以時,然而早干水溢,則變置 ... 於 yamol.tw -

#82.孟子的民本思想:民爲貴,社稷次之,君爲輕 - 風趣史記網

孟子的民本思想:民爲貴,社稷次之,君爲輕介紹:《史記》說孟子有著述七篇傳數世,《漢書·藝文志》說有十一篇。東漢末趙岐說孟子有《性善辯》《文 ... 於 www.fqsjw.com -

#83.经典有声|民为贵,社稷次之,君为轻 - 网易

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既絜,祭祀以时,然而旱 ... 於 www.163.com -

#84.如何解释:孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻.是故得乎 ... - 作业帮

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻.是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫.诸侯危社稷,则变置.牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷.”. 於 qb.zuoyebang.com -

#85.民為貴,社稷次之,君為輕。英文 - 查查綫上辭典

... 綫上辭典詳細解釋民為貴,社稷次之,君為輕。英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯民為貴,社稷次之,君為輕。,民為貴,社稷次之,君為輕。的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#86.孟子的民本思想:民為貴,社稷次之,君為輕 - 歷史名人

孟子的民本思想:民為貴,社稷次之,君為輕簡介:《史記》說孟子有著述七篇傳數世,《漢書·藝文志》說有十一篇。東漢末趙岐說孟子有《性善辯》《文 ... 於 www.fflsw.com -

#87.民為貴.社稷次之.君為輕

民為貴.社稷次之.君為輕. 主题:搞孔子學院=千萬記得~孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕」周明峰 [博讯论坛] 孟子曰:「民為貴,社稷次之,君為輕」 於 blog.bnn.co -

#88.民為貴,社稷次之,君為輕_百度百科

民為貴,社稷次之,君為輕”出自《孟子》的《盡心章句下》。“民貴君輕”成為後世廣泛流傳的名言,一直為人引用。國君和社稷都可以改立更換,只有老百姓是不可更換的。 於 baike.baidu.hk -

#89.孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典著作。 於 mengzi.5000yan.com -

#90.怎麼看孟子說的“民為貴,社稷次之,君為輕”? - 鳳梨問答

“民為貴,社稷次之,君為輕”出自孟子的《孟子.盡心下》。意思是說,百姓最為重要,國家為次,君主為輕。它集中地體現出孟子的民本思想,說明了人民 ... 於 www.fengliask.com -

#91.怎麼看孟子說的“民為貴,社稷次之,君為輕”? - 劇多

孟子這句話難道說錯了?有些人是不是想把這句話翻過來?君為貴,社稷重之,民為輕! 德沒多少,整天想著的是怎麼盤剝人,怎麼爬在人民的頭上做威作 ... 於 www.juduo.cc -

#92.民为贵,社稷次之,君为轻。 - 孟子的原文|注释 - 每日诗词

民为贵,社稷次之,君为轻。... - 每日诗词是一个古诗词收录网站,目前已收录古诗词超60万首,作者2万余人。其中包含唐诗/宋词/元曲/诸子百家等多种著作,内容持续优化 ... 於 meirishici.com -

#93.孟子具有民主、民權思想嗎——“民為貴,社稷次之,君為輕”辨析

楊幼炯:中國政治思想史,商務印書館1937年第一版,1998年影印版,第93-94頁)同樣的觀點認為:“孟子關於政治權力的思想還有一點特別值得發揮借鑑, ... 於 zunnve.com -

#94.社稷次之 - 成語故事

孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕。是故得乎丘民而為天子,得乎天子為諸侯,得乎諸侯為大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祖以時,然而 ... 於 chengyu.game2.tw -

#95.民爲貴社稷次之君爲輕的意思知識- 秒知館

孟子曰:“民爲貴,社稷次之,君爲輕。是故得乎丘民而爲天子,得乎天子爲諸侯,得乎諸侯爲大夫。諸侯危社稷,則變置。犧牲既成,粢盛既潔,祭祀以時,然而 ... 於 miaozhiguan.com -

#96.如何理解民為貴,社稷次之,君為輕的觀點 - 嘟油儂

“民為貴,社稷次之,君為輕。”這是孟子提出的一個重要思想,. 孟子說:理想的政治,應確立如下原則:即“民為 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#97.民為貴,社稷次之,君為輕。 - 中華古詩文古書籍網

民為貴,社稷次之,君為輕。——《孟子·盡心章句下·第十四節》民為貴,社稷次之,君為輕。出自《孟子·盡心章句下·第十四節》解釋:人民放在第一位,國家其次,君在最後, ... 於 www.arteducation.com.tw -

#98.什么为贵什么次之什么为轻民为贵,社稷次之,君为轻什么意思

一切政治权力与政治制度,从根本来说,都是来自人民、治于人民、为了人民“社稷次之”,社稷在古代指土地神和谷神,山川大地,五谷物产,乃是养育人民, ... 於 www.xinshentex.com -

#99.民為貴,社稷次之,君為輕 - 中文百科全書

“民為貴,社稷次之,君為輕”出自孟子的《盡心章句下》。“民貴君輕”成為後世廣泛流傳的名言,一直為人引用。國君和社稷都可以改立更換,只有老百姓是不可更換的。 於 www.newton.com.tw