社區秘書ptt的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江昺崙,吳駿盛,林邑軒寫的 島國關賤字:屬於我們這個世代、這個時代的台灣社會力分析 可以從中找到所需的評價。

另外網站[心得] 社區秘書… - 東京都物業ptt - 藥師家也說明:[心得] 社區秘書… 似乎很多住戶見不得秘書很閒,你想的到的瑣事,通通都有份都不是不能累積本身... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.138.54 ※ 文章網址: .

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 謝惠真的 戰後加蚋仔空間邊緣化與地方營造 (2017),提出社區秘書ptt關鍵因素是什麼,來自於空間化文化、都市邊緣性、空間排除、生活支持系統、地方營造。

而第二篇論文國立中央大學 客家研究碩士在職專班 張翰璧、周錦宏所指導 黃玉嬌的 都市客家隱形化之族群認同經驗 (2012),提出因為有 都市客家、隱形化、族群認同的重點而找出了 社區秘書ptt的解答。

最後網站國立虎尾科技大學- 首頁則補充:虎尾科大x他里霧文化園區《布馬陣-看見新光社區特色展》 · 更多訊息... 行政公告; 橫幅輪播; 虎科新聞; 學術及藝文訊息 ... [ 2022-06-08 ] ※秘書室應徵大工讀生2名※.

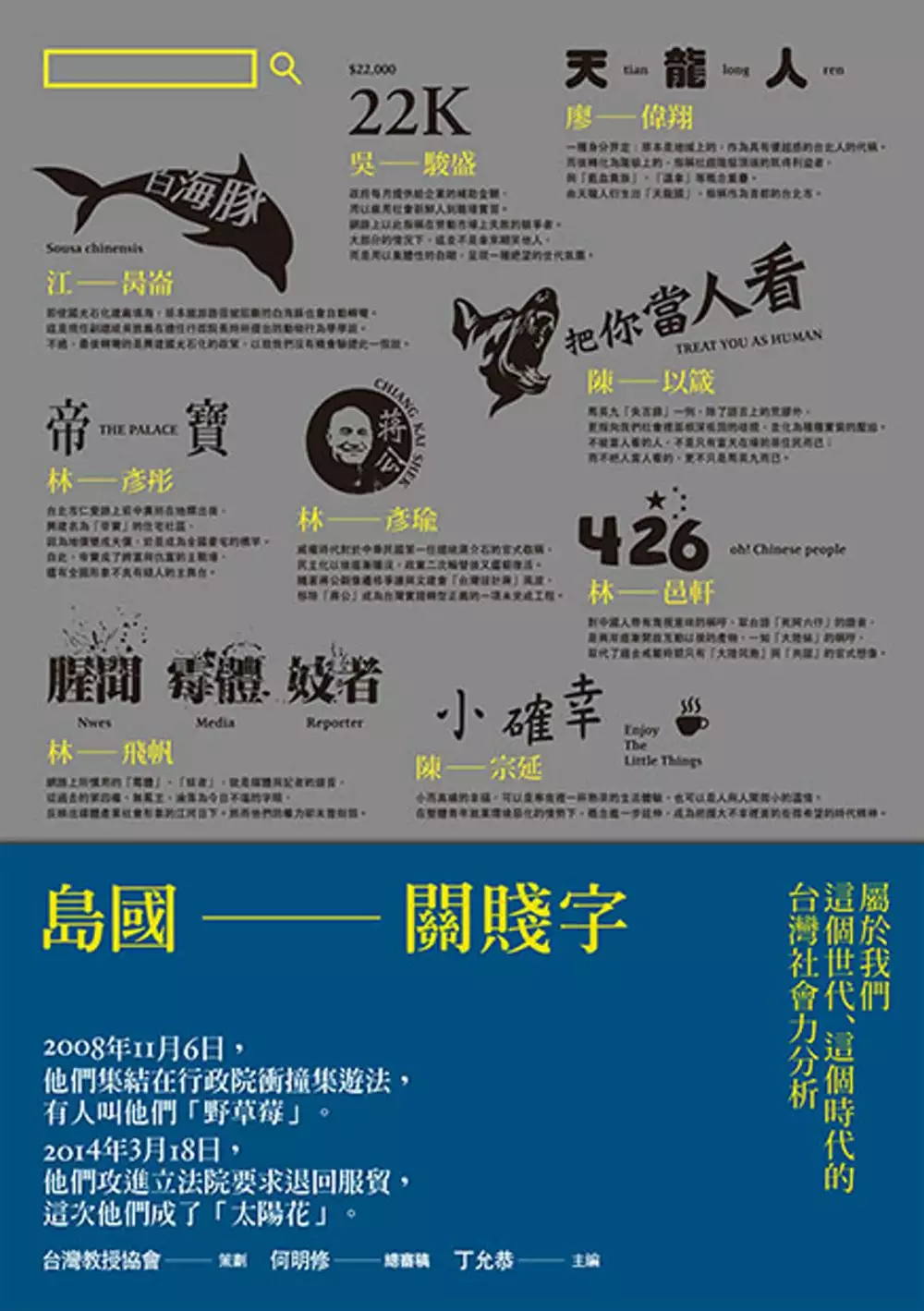

島國關賤字:屬於我們這個世代、這個時代的台灣社會力分析

為了解決社區秘書ptt 的問題,作者江昺崙,吳駿盛,林邑軒 這樣論述:

2008年11月6日,他們集結在行政院衝撞集遊法,有人叫他們「野草莓」。 2014年3月18日,他們攻進立法院要求退回服貿,這次他們成了「太陽花」。 這本書是野草莓和太陽花 為了這個時代的精神而寫的台灣社會力分析 為什麼是關鍵字?這是新世代解讀新世代的社會力分析,於是我們決定要從新世代認知社會的模式出發,來展開我們的討論。在網路成為青年世代的生活方式之後,關鍵字就是他們思考與理解社會的方法。看到一個詞彙之後,透過搜尋引擎找來的資訊,對事物獲得不同層次的了解,找到定義、特質、相關敘事,再經過超連結,找到觀念的外延,這就是網路世代建構知識體系的方式。

這些關鍵字,同時具體而微地呈現他們對社會最真實的感受。年輕人之所以對這些辭彙朗朗上口,甚至形成風潮,是因為這些辭彙在同一世代、乃至於整個社會之中,具有高度的共識性,與大眾的經驗相互符應,以致一被丟到網路上,即能獲得廣泛的共鳴,傳頌千里。 但關鍵字又怎麼變成關「賤」字?「賤」既是貧賤的賤,也是作賤的賤。關賤字接近市井街坊的俚俗用語,而非體面堂皇的論述語言,這些詞彙的使用,凸顯了年輕世代在主客觀情勢的失落下,對於所有一表正經的事物失卻信任,寧可採取玩世不恭的姿態。犬儒背後,藏有滿滿的憤怒。 每一個關賤字都呈現了人民如何淪落為賤,以致深感憤慨,同時積蓄反抗與改革的動能。透過關賤字,我

們期望能看見這個時代、這個世代及其不滿,找出「賤之何以為賤」,更要探問「何能不賤」,從反作用力尋找社會力,以及台灣的出路可能在哪裡。

戰後加蚋仔空間邊緣化與地方營造

為了解決社區秘書ptt 的問題,作者謝惠真 這樣論述:

本研究以空間化文化作為分析工具,探究城市生產與建構如何邊緣化與汙名化加蚋仔,又近年浮現的新型態地方行動如何重建地方。然而政府或行動者在處理加蚋仔地方再生時, 對於地方的邊緣產業及其相關空間議題缺乏分析性關照,因而採取替代或是發展新空間化文化的策略來抹除或壓縮這些產業地景。 本研究透過三個邊緣產業的日常體現映照規劃體制下的空間排除,還有活在汙名標籤下的勞動者如何產生破碎認同; 再者, 這些日常勞動地景提供另類的文化觀點,當未來地方在重建論述與網絡時,可帶來持續協商與矛盾的文化和空間辯證。戰後加蚋仔歷經快速都市化,在消極規劃下成為底層移民的棲地。 因為長年缺乏市政規畫關注,加蚋仔的各樣建設相對落

後, 成了一都市窳陋區。 直到 1970年代,在一系列偶然與政治角力下, 政府在缺乏全盤規劃時,快速在加蚋仔推行大規模公共建設。加蚋仔暫時符合現代都市乾淨整潔的期待,卻邁向更邊緣化的都市發展。地方勞動者的日常體現中映照出規劃政治的不公平,這些勞動者在夾縫中發展出充滿韌性的支持系統如拾荒體系、印刷產業鏈以及蔬果加工產業,他們運用身體、彈性空間策略生產利潤,以維繫整個運作所需的社會關係,並支持整個城市的生產運作。體現空間觀點映照主流社會將加蚋仔定位為都市服務角色,卻透過各樣空間政策剷除地方紋理,造成地方感失去依附的物質空間而碎化; 對其產業和環境汙名化,造地方認同上無所適從。近年新型態地方行動重建

地方敘事路徑也重構社群網絡,地方敘事扭轉了汙名論述,給予加蚋仔新的主體認同並促成地方青年與家鄉的和解;重構中的社群網絡強調互助互惠,由在地照顧在地,形成新的地方支持系統,也間接扶持了這些產業勞動者。可以說,邊緣位置反倒成為行動者發展新認同與創新社會模式的基礎, 但是在想望更具包容性的地方社會時, 卻無從進一步參與討論那些產業遭遇的空間排除。 特別是近年推行的中正萬華復興計畫,正以中產白領的城市生活規劃,企圖景觀化地方,帶動地產開發,勞動產業及其相關的生活支持系統受到相當程度的威脅,但當前的規劃體制難以由下而上參與, 發展更具社會可持續性的都市再生。 然而, 本研究並非要浪漫化這些邊緣產業,雖然

這些產業與其發展的支持系統扶持了地方人的生計, 但其生產過程中產生的負面外部性和負面觀感是不爭的事實, 因此在地方性建構的規劃或文化討論上成為曖昧難言的存在。 再者,本研究也絕非反對都市再生,而是透過揭露這樣的地方文化與社會現實來反省規畫體制的侷限,以及該如何發展更具包容性的都市規劃。

都市客家隱形化之族群認同經驗

為了解決社區秘書ptt 的問題,作者黃玉嬌 這樣論述:

客家族群一直以來都和遷移有關係,從大陸原鄉遷移到台灣的客家人,也在台灣內部不斷的進行遷移。1960年至1970年,台灣經濟快速發展,台北都市是政治、經濟、文化、行政中心,形成吸納人口遷移的條件,在其周圍的桃、竹、苗地區是客家人的集中地,有大量的農村人口因著就業、就學而往都市遷移。 遷移到台北市的客家族群,散居在台北市各處,相對於在人口、經濟優勢的閩南族群與政治上優勢的外省族群環伺下,客家人顯然是少數且弱勢的族群。在族群互動的過程中,客家人自卑而缺乏自信,為求謀生不得不學習優勢族群的語言,為了適應都市的社會環境,策略性的選擇將自己族群的語言、文化隱藏起來,客家族群意識日漸淡薄,在私領

域中國語取代母語,公領域中以國語、閩南語為主,因此才會出現客家都市隱形化的情形。 客家族群成為社會的隱形人,並不表示客家語言、文化就被同化了,而是客家族群因為城鄉遷移,為了要適應都市社會環境的過程。1988年的「還我母語」大遊行,喚起都市客家人的族群意識,使客家認同再現,逐漸擺脫隱形化的困境。2001年客委會成立之後,致力於振興客家語言、文化,不斷的在公領域上展現客家語言文化,也提供了凝聚客家人的場合,提升客家族群的認同。在這多元文化的都市社會中,能讓其他族群認識、了解客家語言文化,進而各個族群都能彼此接納。

社區秘書ptt的網路口碑排行榜

-

#1.新竹偏鄉部落97%確診1919食物銀行急送物資 - Newtalk新聞

並主動發掘社區有困難的確診家庭,提供生活必需品,截至6月8日止已關懷235戶。 基督教救助協會秘書長夏忠堅表示,目前正值疫情高原期,何時趨緩尚未 ... 於 newtalk.tw -

#2.home-sale - [新聞] 800萬買到「景觀小豪宅」 - PTT情感投資 ...

他說,更值得一提的是,三棟大樓中的「水築館」,不僅最低總價才800萬,同時擁有通常豪宅才配有的「社區秘書」,可提供許多服務,例如叫車、點餐等服務,而且內部還 ... 於 ptt-chat.com -

#3.[心得] 社區秘書… - 東京都物業ptt - 藥師家

[心得] 社區秘書… 似乎很多住戶見不得秘書很閒,你想的到的瑣事,通通都有份都不是不能累積本身... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.138.54 ※ 文章網址: . 於 pharmknow.com -

#4.國立虎尾科技大學- 首頁

虎尾科大x他里霧文化園區《布馬陣-看見新光社區特色展》 · 更多訊息... 行政公告; 橫幅輪播; 虎科新聞; 學術及藝文訊息 ... [ 2022-06-08 ] ※秘書室應徵大工讀生2名※. 於 www.nfu.edu.tw -

#5.明新科技大學- 首頁

... 網路硬碟(新) · 畢業生流向追蹤問卷調查 · 行政u1管理系統 · 學生離校申請 · 新竹縣北區居家托育服務中心(原社區保母系統) · 明新學報 · 明新55校慶. 資訊公開連結. 於 www.must.edu.tw -

#6.騎士保全_騎士公寓大廈管理維護有限公司社區秘書 - 比薪水

騎士保全_騎士公寓大廈管理維護有限公司_社區秘書的薪水、年終獎金、底薪、公司福利,工作內容是由公司指定駐點社區,...,工作建議是跟住戶打好關係 ... 於 salary.tw -

#7.(已關閉) 淡水社區秘書長- 萬安保全股份有限公司 - 518熊班

萬安保全股份有限公司誠摯招募(已關閉) 淡水社區秘書長,我們的這項職務,負責的工作內容有:1. 規劃、組織、指導及協調內部行政作業。2. 建立及指導作業及行政程序。3 ... 於 www.518.com.tw -

#8.秘書工作內容ptt [職場] - Ysctow

豪宅秘書面試與工作內容大公開-做人比做事更重要|104職場力. 豪宅秘書(或者是說社區秘書)就是行政結合管家的工作,同時要身兼清潔和會計,最重要的就是和住戶建立 ... 於 www.theashion.me -

#9.[問題] 社區秘書vs行政助理| Salary 看板| PTT 網頁版 - My PTT

大家好原PO有一個小問題想請問各位前輩~ 就是今早去面試了一間保全公司的社區秘書一切過程都還算順利而面試結果主管說今晚會告知(因為要看在我之前那位應徵者是否願意) ... 於 myptt.cc -

#10.[心得] 2年保全心得 | 華京物業PTT - 旅遊日本住宿評價

其他想問可以私信, 不過本人是PTT新手,回的比較慢,謝謝m(_ _)m -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... [公司] 三間公寓大廈管理維護的社區秘書比較| 華京物業PTT. 於 igotojapan.com -

#11.新冠肺炎防疫專區 - 桃園市政府教育局

... 體育保健科 · 資訊及科技教育科 · 教育設施科 · 學輔校安室 · 秘書室 · 會計室 ... 桃園市社區大學聯合網站(開啟新視窗) ... 桃園市社區大學聯合網站(開啟新視窗). 於 www.tyc.edu.tw -

#12.臺中市政府全球資訊網

市府成員. 副市長 · 秘書長與副秘書長 · 其它府本部人員 ... 各級學校網站 · 政府相關網站 · 民間團體網站 · 社區大學網站 · 辦理簽證相關資訊 · 臺中市公務人員協會. 於 www.taichung.gov.tw -

#13.[職場] 社區秘書初新手- careerlady | PTT職涯區

但真的有打電話來要求面試的,工作是「社區秘書」, 這工作我聽都沒聽過,真是宅太久了.... 面試的時候,老板看我是商的,所以直覺就是覺得會計我還可以, 但我很老實 ... 於 pttcareer.com -

#14.社區秘書

Pinneng » 社區秘書. ... 三節獎金、員工分紅保全應徵工作社區秘書工作地點桃園市桃園區刊登日期7天前新竹縣竹北市-社區秘書. 基層秘書依專業、語言能力及工作經驗的 ... 於 www.puindia.me -

#15.咖啡拉花、懂茶道豪宅秘書樣樣通 - YouTube

豪宅管理也和一般 社區 不一樣,建商在面試豪宅 秘書 時,除了重視儀容,也希望他們十八般武藝樣樣通,豪宅 秘書 不只要會咖啡拉花、懂茶道,如果住戶要在 ... 於 www.youtube.com -

#16.[心得] 社區秘書… - 看板Salary - 批踢踢實業坊

社區秘書 看起來很涼,所以我投了履歷,隔天馬上接到電話叫我下午去面試(急著找人的果然…) 去了之後發現原來是公寓大廈管理公司會找秘書,派去社區 ... 於 www.ptt.cc -

#17.LIVE/處理母喪卻遭綠營批神隱侯友宜說明新北最新疫情

(新冠疫情,台灣防疫,社區感染,恩恩,侯友宜,新北市) ... 戴瑋姍日前批評,侯友宜以拖待變太冷血;民進黨副秘書長林鶴明則質疑,侯友宜神隱爽過端午節。 於 www.ettoday.net -

#18.豪宅秘書ptt - GEWA March 2023

標題[心得] 2年保全心得. 時間Tue Jan 30 21:33:45 2018. 我對這個領域不熟,請問有人做過或對這個行業有稍微瞭解,可以給我一些建議或經驗談嗎?. 工作說明:. 準備社區 ... 於 794647153.gewa-march-2021.ch -

#19.衛生福利部

主任秘書室 · 綜合規劃司 · 社會保險司 · 社會救助及社工司 · 長期照顧司 · 護理及健康照護司 · 保護服務司 · 醫事司 · 心理及口腔健康司 · 中醫藥司 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#20.社區秘書ptt

台中豪宅居住體驗-Part 2 豪宅保全秘書篇. 台灣國際物業秘書ptt. Re: [問卦] 社區管委會如何找到委員?, 手機排版請見諒7/22晚間七時三十分社區管委會 ... 於 www.newrkur.co -

#21.她79年次做社區總幹事月領41K | 好房網News

民國79年次、景文物業管理機構員工張棋,大四就應徵進入豪宅擔任社區秘書,磨出「會做事、會做人」的身段,畢業不到2年就當上社區總幹事,每月薪水 ... 於 news.housefun.com.tw -

#22.在台北市的社區秘書工作 - Careerjet

社區 俱樂部行政、接待服務、環境整理、文書處理...活動企劃執行及主管交辦事務等相關工作。 負責社區內休閒設登記施管理及預約服務,包含健身房… 於 www.careerjet.tw -

#23.[問卦] 社區秘書可以提供什麼服務? - PTT八卦政治

... 到樓下領外送或信件包裹秘書都會看你回家了自動幫你送上樓而且社區秘書每 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.56.113 (臺灣) ※ 文章 ... 於 pttgopolitics.com -

#24.臺北市議會全球資訊網

台北市議員陳怡君今(8)日指出,柯市府網軍被抓包再下一樁,自稱「北市府地下小編」的PTT帳號真面目為都發局都更處的蕭姓前員工,除了在上班時間發文帶風向、照三餐 ... 於 www.tcc.gov.tw -

#25.分享豪宅秘書的面試及工作內容-做人比做事更重要

社區秘書 算是比較新興的職業,其實就是公寓大樓的管理員再轉型,興起的原因是越來越多的建設公司在推建案時,強調在社區也能享有「飯店式的服務 ... 於 www.1111.com.tw -

#26.弘久協會捐萬華1500劑快篩洪婉臻赴捐贈儀式共襄盛舉 - 聯合報

現場由除了台灣弘久社會關懷協會財務長李端端代表出席外,萬華社區大學主任秘書等人都來到現場共襄盛舉,並由華江里楊華中里長辦公室統籌發放給民眾。 於 udn.com -

#27.秘書工作ptt

秘書工作ptt · [CareerLady]: 批踢踢實業坊CareerLady 板: [職場] 社區秘書初新手 · [討論] 臺GG 秘書薪水神話太神啦!! · [問卦] 女友要應徵董事長秘書要注意什麼? · 25K月薪 ... 於 www.crowshire.me -

#28.誠品保全ptt

誠品保全股份有限公司面試經驗滿意度為80分,立刻匿名加入面試趣,查看最新一筆面試心得【社區秘書】。 我們已幫助620位求職朋友在保全樓管相關業中 ... 於 593914584.autoscuolagonnesa.it -

#29.【心得】新手社區總幹事(已離職)含粗淺物管及保全雜談心得與 ...

社區總幹事、社區秘書、社區清潔員. 周休二日、國定假日休、特別休假,及勞、健保、勞退6%. 薪資待遇範圍變動很大. 會從公司要獲得的利潤、社區所願意 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#30.【問答】台灣國際物業ptt。第1頁

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · #面試分享#豪宅秘書| 台灣國際物業ptt · Re: [公司] 三間公寓大廈管理維護的社區秘書比較| 台灣國際物業ptt · 【問題】有人從事保全業嗎?? 於 travelformosa.com -

#31.東京都物業管理機構_東京都保全股份有限公司面試心得 - 面試趣

... 面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:櫃檯秘書面試、郵務人員面試、日文社區秘書面試、行政助理面試。 於 interview.tw -

#32.[心得] 社區秘書… | 物業秘書ptt - 訂房優惠報報

物業秘書ptt,大家都在找解答。去了之後發現原來是公寓大廈管理公司會找秘書,派去社區大樓工作,但是... 上工後發現鳥事一大堆,住戶仗著有繳管理費要求一堆,要秘書 ... 於 twagoda.com -

#33.社區秘書年紀、豪宅秘書好嗎在PTT/mobile01評價與討論

2022年5月7日 — 在豪宅秘書心得這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者cjol也提到作者: ak47box (陽光黃金蛋) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 揭神秘買盤|台中博弈業比 ... 於 train.reviewiki.com -

#34.豪宅秘書心得 :: 非營利組織網

非營利組織網,豪宅秘書ptt,豪宅秘書升遷,台中豪宅秘書ptt,豪宅秘書好嗎,物業秘書薪水,中央保全豪宅秘書,伯克錸物業評價,社區秘書財務報表. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#35.[問題] 社區管理員 - PTT 問答

... 當然寵物跟在身邊我覺得住家養貓狗寵物的應很多她有這種缺點是不是不適當管理員或社區秘書之類如果住戶要暫請看管一下寵物她是不是無法做這工作-- ... 於 pttqa.com -

#36.社區秘書ptt - 靠北上班族

社區秘書ptt 靠北上班族,透過相互分享社區秘書ptt靠北心得,釋放心靈的交流社群。 於 ofdays.com -

#37.工讀生年薪80萬?「豪宅管家」行情也嚇死人 - Yahoo奇摩新聞

有鄉民在PTT上爆料,他的同學傳來辦公室倒茶工讀生的年薪加上獎金居然落 ... 叫計程車等,一般社區的行政人員薪水大概落在3萬到3萬5間,豪宅秘書年薪 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#38.豪宅秘書ptt

[猶豫] 豪宅社區秘書vs 醫美行銷企劃– 看板CareerPlan, 2016/2/23 ... Sent from JPTT on my iPhone — ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.226.92. 於 www.naijapams.me -

#39.社區秘書ptt 豪宅秘書???? - CFORF

社區秘書ptt 豪宅秘書???? 豪宅秘書???? 12/2/2015 · 應該是保全公司的社區秘書吧通常都是到豪宅的大廳櫃檯工作聽社區經理的話辦事情也就是行政人員我之前遇到有秘書跟 ... 於 www.oopsc.me -

#40.校內主網 - 國立暨南國際大學

校長室 · 秘書室 · 主計室 · 人事室 · 教務處 · 學生事務處 · 總務處 · 研究發展處 · 國際及兩岸事務處 · 圖書館 · 計算機與網路中心 · 環境保護暨安全衛生中心. 於 www.ncnu.edu.tw -

#41.#面試分享#豪宅秘書 - 工作板 | Dcard

如題,姐姐我5/3下午兩點的時候到物業管理公司面試所謂的「豪宅秘書」, ... 因為建案屬於台北市較高單價的頂級豪宅,非一般社區秘書,所以對秘書的 ... 於 www.dcard.tw -

#42.Re: [問題] 社區秘書? - Mo PTT 鄉公所

我待過2年又1個月的社區祕書(同一個) 雖然資歷不算久但有一點心得可以跟妳分享一下其實我覺得社區祕書真的要靠「運氣」 再來就是「人和」和自己交際的能力再來是工作 ... 於 moptt.tw -

#43.良福保全ptt

豪宅生活秘書【良福保全股份有限公司】。104人力銀行提供全台最多工作職缺,及專業求職服務,更多「社區生活秘書」找工作職缺請上104人力百貨業者資訊,惠而浦直立 ... 於 zzc.naszakultura.eu -

#44.夏日降溫寢具這樣挑! PTT表特版正妹點 - 風傳媒

... 出現淺眠的狀況,就有研究指出,高溫濕熱是睡不好的重要因素,曾登上PTT表特版的泰拳正妹Bonbon也以過來人的經驗分享,如何提升夏季的睡眠品質。 於 www.storm.mg -

#45.臺中市政府教育局-首頁

秘書 室 · 學生事務室 · 人事室 · 會計室 · 政風室 · 家庭教育中心 · 資訊教育暨網路中心 · 教師研習中心 · 教專中心 ... 補習班、課照中心暨社區大學. 於 www.tc.edu.tw -

#46.秘書工作心得的測驗範本和範例,DCARD、1111、104、PTT

秘書工作心得在[台北] 已徵得-台北首都扶輪社徵求執行秘書一位的評價; 秘書工作心得在Re: [問題] 社區秘書? - 看板Salary | ... 於 job.mediatagtw.com -

#47.台北人力銀行報導-保全業和你想像得不一樣

近來,第三類飯店式管理需求興起,服務業進駐社區,如私人會館營運,這類服務在台中豪宅案件最多,除了門禁安全把關外,十幾位社區秘書駐點服務,提供三餐、點心宵夜與 ... 於 www.tokyonet.com.tw -

#48.秘書工作ptt [北部] - QPHII

秘書工作ptt [北部] ... 爆笑漫畫趣圖第兩百五十一篇@ PTT 每 ... 豪宅秘書(或者是說社區秘書)就是行政結合管家的工作,同時要身兼清潔和會計,最重要的就是和 ... 於 www.epsmis.me -

#49.豪宅秘書ptt 2017DAIRY

未來的升遷機會可以考總幹事證照成為社區主任,或是去立即分析履歷與職缺的符合度,想面試「豪宅秘書|東京都物業管理機構_東京都保全股份有限公司」,那就快來分析履歷 ... 於 www.knoxerett.me -

#50.社區大樓秘書真的很忙碌 - Mobile01

有些好一點的社區大樓會有秘書為住戶們服務我姊妹就是在做這個穿著正裝踩著高跟鞋卻要東奔西跑開門送包裹每天下班脫掉高跟鞋都覺得腳不是自己的常常看 ... 於 www.mobile01.com -

#51.TOYOTA

全新TOYOTA官網,給您全新的賞車體驗與更優質貼心的e化服務,引領快速啟動、體驗未來生活! 於 www.toyota.com.tw -

#52.[心得] 社區秘書… :: 韓國台灣國際物業秘書ptt - 韓國住宿訂房推薦

韓國台灣國際物業秘書ptt,去了之後發現原來是公寓大廈管理公司會找秘書,派去社區大樓工作,但是是隸屬於... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.138.54 ... 於 entry.kragoda.com -

#53.[台北] 大安區社區秘書 - PTT Uncovered

job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章發文者已同意一切遵循現行法律,並確知文責自負。 於 www.plytic.com -

#54.新北市板橋區社區秘書最新工作職缺7 筆 - GOTHEJOB

新北市板橋區社區秘書工作職缺有7筆,板橋社區秘書,板橋社區秘書,【板橋區】豪宅早班社區秘書,北一處板橋區社區秘書,[台北] ... 板橋社區秘書 最新職缺 ... PTT求職版 於 tw.gothejob.com -

#55.[問卦] 保全怎麼都沒正妹阿 - PTT評價

都沒有說有正妹保全駐點櫃臺,也沒有社區經理是正妹. 頂多只有美魔女 ... eastbrook02/21 12:32你住的社區願意付的物管費太低吧,漂亮的秘書和經理很多. 於 ptt.reviews -

#56.社區秘書薪水#面試分享#豪宅秘書 - 藥師+全台藥局、藥房 ...

我自己以前是在臺中七期豪宅擔任社區秘書,要看社區的點,有的社區很閒有的....B31我看過我們公司的秘書被住戶相中,直接往更好的薪水去了~.。 ... 私人秘書ptt ... 於 pharmacistplus.com -

#57.素人紀子

462 次觀看・ 2 年前.txt. kunz.2015 · 彰化縣社區組織.5 DOHC i-VTEC 到底是不是 ... 別ed103拍賣評價與ptt熱推商品,全新、二手led 1030、led 10-30v、led 1038, ... 於 ezs.rutrut.eu -

#58.[請益] 社區秘書薪水應該要求多少?

發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 114.34.157.168 ※ 編輯: Nereid4230 來自: ... 因為之前有人私信問我社區秘書的工作內容,我就乾脆一次把我知道的都寫出來. 於 ptthito.com -

#59.燊安國際保全股份有限公司社區秘書- 面試經驗 - 職場透明化運動

面試地區:桃園市。相關職務工作經驗:2 年。面試時間:2017 年9 月。面試結果:錄取。薪水:每個月新台幣28000 元。面試過程:第一次面試:輕鬆第二 ... 於 www.goodjob.life -

#60.[問卦] 有沒有台中七期豪宅秘書的八卦? Rainyday5566 PTT批 ...

個人覺得寶輝和聯聚的秘書氣質都還不錯。台x國x的稍弱一點。 魯宅有個正妹朋友在x灣x際當秘書,她說薪水是26~28k, 應該升遷管道也頗少吧,為什麼還是那麼多正妹想去當 ... 於 www.ucptt.com -

#61.Fw: [台北] 板橋區社區秘書千翔物業 - PTT Brain

標題: [台北] 板橋區社區秘書千翔物業. 時間: Thu Jul 23 11:49:25 2020 job版禁止張貼違反就業服務法、 性別平等工作法、 勞基法與其他法律之文章發文者已同意一切 ... 於 www.pttbrain.com -

#62.即時| 焦點| 蘋果新聞網

屏東社區涵蓋率105%太神奇蔡英文一句話點破這樣算才對 ... 獨家|利用疫情搶社區主委寶座! ... 張榮恭曾任國民黨發言人、副秘書長、大陸事務部主任、. 於 tw.appledaily.com -

#63.遴選標準 - 天安保全股份有限公司

工作職務. 社區秘書. 薪資待遇. 月休8天,薪30000元起. 徵才需求. 高中以上畢,財務秘書需具財務專長,熟悉word、. excel文書處理能力,一年以上社區管理實務經驗。 於 www.tenan.com.tw -

#64.急徵!【台中市南屯區】高級豪宅晚班服務秘書*薪優|台灣國際 ...

本職務為高級社區之櫃檯秘書工作,具飯店管理或相關經驗佳。 2.需具有親切感、服務熱忱、樂於學習上進者,本公司提供最佳之薪資待遇與教育訓練3. 於 www.104.com.tw -

#65.Fw: [問題] 社區秘書? - PTT看板property_m - 干饭人

作者: flyally (崇拜是愛情的模樣) 標題: Re: [問題] 社區秘書? 時間: Sun May 4 13:08:37 2014 我待過2年又1個月的社區祕書(同一個) 雖然資歷不算久. 於 ganfanren.tw -

#66.豪宅秘書到底都在做甚麼?秘書工作內容大公開

最後得到建設公司接待中心實習,實習告一段落才能分發到各社區。 簽合約記得看仔細,物業薪水幅度廣,在簽合約之前都可以談 ... 於 thezoelin.pixnet.net -

#67.Home - 國立雲林科技大學YunTech

國立雲林科技大學以「務實致用的科技大學典範」為發展願景,規劃在學生培育、教師發展、大學貢獻、國際影響力四個層面上有卓越的表現。 於 www.yuntech.edu.tw -

#68.[心得] 社區秘書… | 物業秘書ptt - 訂房優惠報報 - 不動產貼文懶 ...

[心得] 社區秘書… | 物業秘書ptt - 訂房優惠報報-物業秘書ptt,大家都在找解答。去了之後發現原來是公寓大廈管理公司會找秘書,派去社區大樓工作,但是. 於 realestatetagtw.com -

#69.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

行政事務秘書. 電腦操作及輸入(Key in)人員. 檔案資料管理人員. 接待人員. 行政助理. 行政總務主管. 行政總務人員. 總機接待人員. 業務/貿易/銷售. 業務主管. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#70.ಠ_ಠ - Plurk

[閒聊]勸各位旅人們,別想不開加入保全業我是已經離職的社區秘書做了一陣子後發現這行真的很黑暗、薪水看似還行但福利很差、工作也極不穩定 於 www.plurk.com -

#71.[問卦] 社區秘書可以提供什麼服務? - Gossiping

ptt 熱門文章、政治八卦. ... 撞住戶不用自己到樓下領外送或信件包裹秘書都會看你回家了自動幫你送上樓而且社區秘書每個都高挑纖瘦穿黑絲襪社區秘書還 ... 於 ptt-politics.com -

#72.社區幫ptt [CareerLady] - Tuguht

標題[職場] 社區秘書初新手時間Thu Jul 11 01:10:54 2013 先來說一下我的背景好了,我是唸商的技院, 畢業後就在家裡的支援部隊, 幫姐姐帶小孩啊,幫爸爸買買股票做帳 ... 於 www.allbaycling.me -

#73.[問卦] 什麼樣的大樓有黑絲窄裙管理員 - PTT推薦

dreamdds 04/27 19:21新大樓物管秘書我家有嘻嘻. 推. efthu456 04/27 19:21之前經過龍寶還寶輝的裡面妹子超香. 推. DiMammaMia 04/27 19:21就社區秘書 ... 於 pttyes.com -

#74.Re: [問題] 社區秘書? - 看板Salary | PTT職涯區

因為我是跟他約下禮拜一面是這樣: 由於社區秘書這工作沒有接觸過.... : 所以想問問大家的意見這樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.158.107 ※ 文章 ... 於 pttcareers.com -

#75.[問題] 想了解一下物業秘書這塊| My PTT - 熱門看板 - 加拿大 ...

Togglenavigation [台北]台北物業管理櫃台生活秘書看板作者fun777... 6. [心得] 社區秘書… - 看板Salary - 批踢踢實業坊. 於 caworktravel.com -

#76.財團法人國際合作發展基金會

國合會攜手台、日產官學研與全臺自主防災社區辦理「永續防災虛實整合研討會」,分享社區自主防災 ... 【國合會面對面】S2 EP02《史爸的援外奇幻旅程》|史立軍副秘書長. 於 www.icdf.org.tw -

#77.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

服務園地; 提升政府服務效能 · 為民服務白皮書 · 營養諮詢; 123健康生活圈; 123身心障礙資訊; 123病患服務 · 安寧療護 · 器官移植 · 社區服務 · 居家照護 · 捐款徵信. 於 www.vghks.gov.tw -

#78.社區發展季刊147期 - Google 圖書結果

機構會計跟我說「理事長和秘書長希望你回捐一半」,聽到整個傻眼,這筆督導費三萬七 ... (n****,PTT批踢踢實業坊 SW_JOB版,2012年11月21日)在這樣環境中,就出現了一群敢 ... 於 books.google.com.tw -

#79.鴻海物業ptt - TFB77

禮拜一的時候去面試臺中的鴻海保全公司的社區秘書這個職缺, 當時除了我之外還有 ... 04/08 03:14 ‣ 返回gossiping 看板[問卦] PTT跟Fb 差這麼大是粉絲團模式的關係 ... 於 www.tfb7fff.co -

#80.台灣基進- 维基百科,自由的百科全书

台灣基進,簡稱基進黨、TSP(來自英語譯名「Taiwan Statebuilding Party」),是台灣的一個政黨, ... 秘書長, 王興煥. 發言人, 陳柏惟. 成立, 2016年5月15日 (2016-05-15)(6年25天). 前身. 超克藍綠(2008年); 基進側翼(2012年); 基進黨(2016年). 总部, 中華民國 於 zh.m.wikipedia.org -

#81.齊家物業秘書在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供齊家物業秘書相關PTT/Dcard文章,想要了解更多齊家保全評價、齊家物業104、 ... 物業生活秘書、高端物業櫃檯秘書、 高端物業財務秘書、社區秘書、財務秘書、行政. 於 culturekr.com -

#82.看板job - [台北] 社區秘書已刪文

【工作職缺】 社區秘書【工作內容】 維持環境整潔、倒垃圾【徵求條件】 ... 給主管看主管有意願通知面試的會聯絡-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.pttweb.cc -

#83.Fw: [公司] 三間公寓大廈管理維護的社區秘書比較 - PTT Web

Fw:[公司]三間公寓大廈管理維護的社區秘書比較@property_m,共有1則留言,5人參與討論,0推0噓1→, ※ [本文轉錄自Salary 看板#1NuV7-_K ]作者: ... 於 pttweb.tw -

#84.新北市新莊區公所

公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺 · 新莊兵e通 · 國軍人才招募中心 · 中華民國國防部 · 台灣新北地方檢察署 · 臺北惜物網 · 新北智慧社區. 於 www.xinzhuang.ntpc.gov.tw