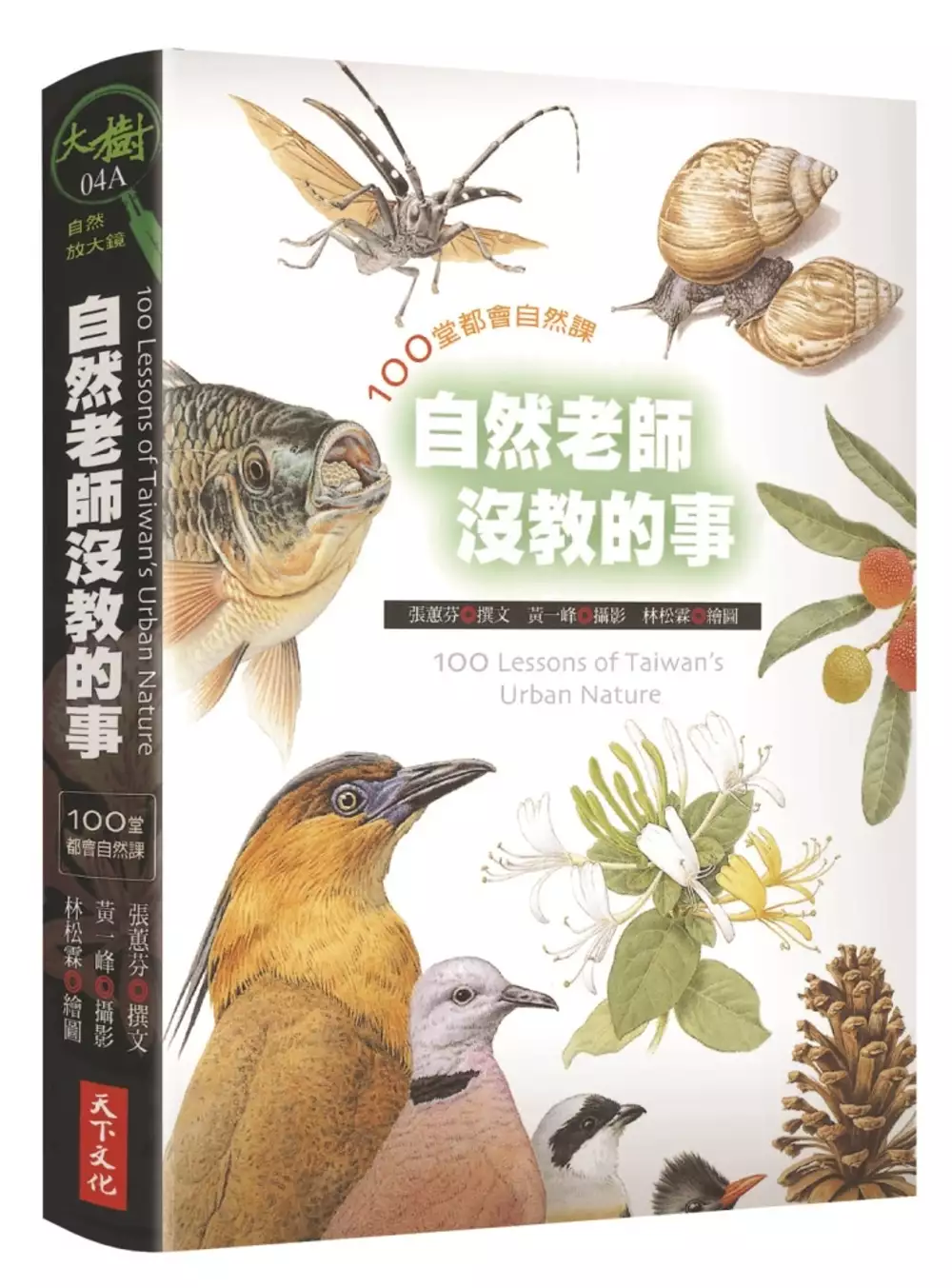

白鼻心食物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦久留飛克明寫的 當我們住在一起:64種居家常見的超級生物! 和張蕙芬,黃一峰的 自然老師沒教的事1:100堂都會自然課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農場違法養12隻白鼻心主人讓牠們「吃飽睡好」獲不起訴也說明:彰化地檢署調查,白鼻心吃飽睡好,健康狀況根本良好,並無被虐待, ... 蔡桂輝將收容棄養的白鼻心安置在雞場旁飼養,有專人固定供水、食物,健康狀況 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和天下文化所出版 。

國立臺灣大學 生態學與演化生物學研究所 李培芬所指導 鄭桓安的 人為活動對臺灣中大型哺乳類空間分布影響評估 (2021),提出白鼻心食物關鍵因素是什麼,來自於哺乳動物、人為活動、基地台、物種分布預測模式、決策樹。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 生命科學系 李佩珍、町田龍二所指導 許玉靜的 臺灣低海拔食肉目動物之排遺DNA分析-兼論人為活動對食肉目動物食性之影響 (2020),提出因為有 人類-食肉目動物衝突、中階掠食者、食性、排遺DNA、源自人類的食物的重點而找出了 白鼻心食物的解答。

最後網站北臺灣食肉目群聚食性變異研究則補充:獾(Melogale moschata)、白鼻心(Paguma larvata)、麝香貓(Viverricula indica) 、食蟹獴( Herpestes urva)為對象,利用排遺內含物形態,分析各類. 食物出現 ...

當我們住在一起:64種居家常見的超級生物!

為了解決白鼻心食物 的問題,作者久留飛克明 這樣論述:

好噁心?好恐怖?不知道牠們的真實面目? 牠們最貼近人們的生活,卻最不為人所熟悉。 直到窺探牠們的生活以後才恍然大悟, 原來牠們和我們想像的不太一樣,原來這樣做就能相安無事! 64種與我們住在一起的生物們, 牠們平常躲在哪裡?過著什麼樣的生活? 透過牠們自白,讓我們一起來窺探這群神祕的生物吧! 來聽聽最牠們想告訴人們的事情,說不定你就會覺得其實牠們挺可愛的: 「每個星期用吸塵器清潔一次寢具或地毯不就好了嗎?」(肉食蟎) 「老是第一眼就誤會我們,其實我們一點都不壞呀!」(蠅虎) 「洗洗澡,洗洗頭就沒事啦!」(頭蝨) 「我們吃掉你們的房子喔!因為營養嘛

~」(家白蟻) 「我們不迎合人的,不過這沒關係,對吧?」(貓) 「陽台借一下嘛,我們的大便可以當做肥料喔。」(野鴿)

人為活動對臺灣中大型哺乳類空間分布影響評估

為了解決白鼻心食物 的問題,作者鄭桓安 這樣論述:

人為活動對野生動物的影響為生態保育的重要課題之一,近年有許多國外研究在探討人為活動對野生動物的影響;諸如分析夜晚光照、人類足跡、基地台分布等人為因子,對哺乳動物分布或活動週期的影響。臺灣的相關研究主要是針對特定區域的小尺度分析,較少有對全島的大尺度分析。本研究以臺灣基地台覆蓋範圍作為人為活動的指標,計算基地台密度和其它環境因子的相關性,確認基地台在臺灣能代表人為活動。後續整合1988 - 2020年臺灣13種中大型哺乳動物出現紀錄資料,配合環境因子資料建立各物種的分布預測模式;計算動物紀錄資料、預測資料在基地台覆蓋範圍內的出現的比例,評估各物種對人為活動的耐受程度。分布預測模式的結果進一步建

構決策樹模型,以得知影響動物分布的主要環境因子及其決策過程。結果顯示臺灣基地台密度和人口密度的相關性最高,和NDVI相關性最低。臺灣中大型哺乳動物傾向出現於基地台覆蓋範圍外的區域,整體出現比例為 38%,出現區域中有88% 位於海拔1000公尺以下;保育類 (31%) 的出現比例低於一般類 (38%)。單一物種中只有白鼻心及石虎出現比例超過50%,保育類中的黃喉貂、山羊、黑熊、水鹿都低於20%,其餘物種約落在25% - 35% 之間。從各物種決策樹模型的前三層得知,平均海拔、離城市距離、寒季總降雨量及混合林面積4種因子共佔78% 的節點出現次數,為主要影響臺灣中大型哺乳動物出現的環境因子。本研

究得知基地台在臺灣能一定程度代表人為活動,並整合臺灣近十幾年的中大型哺乳動物出現紀錄,配合基地台覆蓋範圍及其它多種環境因子,得知大尺度下人為活動對13種哺乳動物分布影響程度。建議可加強臺灣低海拔區域的監測,以應對日後人為活動的擴張。

自然老師沒教的事1:100堂都會自然課

為了解決白鼻心食物 的問題,作者張蕙芬,黃一峰 這樣論述:

以台灣都會100堂自然課為編輯主軸 按月份精選出100個主題 讓生活在台灣的人再一次認識這塊土地的生物 穿插精彩的攝影和插畫,讓自然課既生活化又有趣

臺灣低海拔食肉目動物之排遺DNA分析-兼論人為活動對食肉目動物食性之影響

為了解決白鼻心食物 的問題,作者許玉靜 這樣論述:

由於人類活動的擴張,人類與野生動物間的接觸日益頻繁。許多小型食肉目動物可以容忍相當高程度的人類活動,甚至還能因此獲取額外的利益,例如取食源自人類的食物,以及因其掠食者與競爭者避開人造環境而獲得額外的生存空間。本研究分析臺灣低海拔食肉目動物的排遺內含物,藉以檢測這些動物的食性是否隨人類活動壓力而改變。我針對五個常見小型食肉目物種(鼬獾Melogale moschata, 食蟹獴Herpestes urva, 白鼻心Paguma larvata, 麝香貓Viverricula indica, 石虎Prionailurus bengalensis)共161份排遺樣本,進行次世代定序(NGS)分析。

我以排遺樣本點位擷取人類足跡指數(Human Footprint)做為人類活動壓力的指標。本研究結果發現,這些食肉目動物取食範圍極廣,包括數百個屬的植物、脊椎動物與無脊椎動物;其中更有46個植物屬有常見的農作物種類。不同物種的排遺內含物豐富度(fecal content richness;Chao1)存在差異,但食性組成相似度高。食肉目動物排遺內含物豐富度,以及排遺中含有人類相關序列(農作物與家畜序列、人類序列)的頻率,並不隨人類活動壓力高低而變化。雖然這些食肉目動物的取食行為並不隨人類活動壓力而改變,但這不代表他們沒有取食源自人類的食物;事實上,本研究結果顯示他們取食許多源自人類的食物種類。

此外,在有人類活動的情況下,食肉目動物不只是能取食到新的食物,還可能接觸其他新的生物(例如寄生蟲、病源、微生物)。利用排遺DNA所蘊含的分子生物訊息,我們可以有效地偵測並瞭解人類與野生動物間之接觸程度與方式的改變。

白鼻心食物的網路口碑排行榜

-

#1.溫吞的食肉目動物 鼬獾 - 龍騰文化

整體外貌相似於另一種食肉目動物──白鼻心(額頭至鼻端有一連續的白斑而得名), ... 蝸牛、蚯蚓、大型昆蟲等無脊椎動物是鼬獾主要的食物,亦會捕食蜥蜴、鳥類、小型 ... 於 www.ltedu.com.tw -

#2.【果子狸食物】果子狸-維基百科,自由的百... +1 | 健康跟著走

果子狸食物:果子狸-維基百科,自由的百...,,我以前養過真的很可愛喔~~不過養家注意拉!!請多多長長在它身邊!多多訓練它可以乖一點新近別人!又可以囉其他不須要在交囉! 於 tag.todohealth.com -

#3.農場違法養12隻白鼻心主人讓牠們「吃飽睡好」獲不起訴

彰化地檢署調查,白鼻心吃飽睡好,健康狀況根本良好,並無被虐待, ... 蔡桂輝將收容棄養的白鼻心安置在雞場旁飼養,有專人固定供水、食物,健康狀況 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.北臺灣食肉目群聚食性變異研究

獾(Melogale moschata)、白鼻心(Paguma larvata)、麝香貓(Viverricula indica) 、食蟹獴( Herpestes urva)為對象,利用排遺內含物形態,分析各類. 食物出現 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#5.台灣白鼻心- ShoushanZoo - 壽山動物園

台灣白鼻心為台灣特有亞種,俗稱果子狸,是夜行性樹棲型家庭式群居動物,白天躲在樹洞或岩洞中休息。頭部為黑色,從上額至鼻端有條明顯的白色帶紋。 於 zoo.kcg.gov.tw -

#6.誤認已非保育類收養白鼻心養得頭好壯壯不起訴 - 蘋果日報

桂園生態農場收到民眾棄養的白鼻心。 ... 保育法》第18條、42條騷擾、虐待等罪嫌送辦;檢方深入調查發現,白鼻心雖都飼養在籠內,但有充分供給食物與 ... 於 tw.appledaily.com -

#7.抽蓄的鼬獾(不是白鼻心) - - 2home 打造桃花源

這隻白鼻心「果子狸」每隔5-10分鐘就會不斷的抽蓄狂叫,好像有癲癇的樣子. ... 食,其次是地棲性的節肢動物;在飼育經驗裡,牠們似乎不吃植物性食物。 於 www.2home.com.tw -

#8.果子貍白鼻心

白鼻心 是果子貍的別稱,又叫做白鼻狗、花面棕櫚貓等。 ... 果實、鳥類、嚙齒類、昆蟲、植物根等動植物它們都吃,食物匱乏的時候,它們還會盜食人類的家禽或農作物。 於 www.touchgroup.me -

#9.[動物園]白鼻心19組- 精華區LifeSci_Work

白鼻心 英名:Formosan Masked Civet (Swinhoe) 學名:Paguma larvate taivana ... 關於白鼻心吃水果白鼻心最愛吃的食物是水果,所以又叫「果子狸」。 於 www.ptt.cc -

#10.果子狸咖啡風味如何飲者各自解讀

張文田說,果子狸也俗稱白鼻心,之所以俗稱果子狸,是因為人類只看到牠們在吃水果,其實牠們也吃昆蟲、蝸牛等肉食,為雜食性,公果子狸甚至會吃掉自已 ... 於 www.apatw.org -

#11.南港山有白鼻心出沒

圖片:白鼻心其實是會出沒於南港山邊和國家生技園區附近的動物。 ... 就還算充分,而這也代表著其他依賴果樹的物種也同樣處在食物相對穩定的情形。 於 lsl.sinica.edu.tw -

#12.果子狸_動物世界- 微文庫

果子狸 又名花面狸、白鼻心、果子貓,一種靈貓科的哺乳動物。 ... 果子狸在食物豐厚時,一年可以繁殖2次,雌性每胎會產下2-4只幼崽,果子狸成長 ... 於 www.gushiciku.cn -

#13.白鼻心_百度百科

白鼻心 是果子狸的别称,又叫做白鼻狗、花面棕榈猫等。果子狸是珍贵的毛皮和肉用的野生 ... 在有条件的情况下,可以喂给乳类食物,如牛乳等,其量可以增到450克左右。 於 baike.baidu.com -

#14.溫吞的食肉目動物 鼬獾 - 科學人雜誌

整體外貌相似於另一種食肉目動物──白鼻心(額頭至鼻端有一連續的白斑而得 ... 蝸牛、蚯蚓、大型昆蟲等無脊椎動物是鼬獾主要的食物,亦會捕食蜥蜴、 ... 於 sa.ylib.com -

#15.白鼻心 - 台灣環境資訊協會

雖然白鼻心也是食肉目家族的一份子,會捕食蛙類、蜥蜴、昆蟲、蚯蚓等小型動物,但牠們其實更鍾情於樹林間甜美多汁的果實,腳底發達的肉墊使牠們攀樹、爬藤無往不利,大自然 ... 於 teia.tw -

#16.白鼻心與媽媽失聯!動保處模擬「野外環境」 讓牠們早日回山林

大自然就是最好的家! · 小格頭野鳥中途之家訓練3隻白鼻心進行野化,訓練過程要儘可能減少與人接觸,讓白鼻心們會迴避潛在危險,同時嘗試給不同類型食物, ... 於 pets.ettoday.net -

#17.行政院農業委員會林務局保育研究系列94-05 號 公開

針對白鼻心、食蟹獴、麝香貓和猪獾(Arctonyx collaris)等小型食肉目動物的. 食性比較發現,白鼻心的食性較偏向以植物為主,而鼠類和甲蟲則是較常見. 的動物類食物。 於 conservation.forest.gov.tw -

#18.生活常用詞彙華台語對照一、 食物01 二、 動物04 三

食物. 1. 九層塔→九層塔. 2. 口香糖→樹奶糖. 3. 土司→(siok8-phang2). 4. 大白菜→包心白仔. 5. 大黃瓜→刺瓜仔 ... 果子狸→白鼻心、白面貍(ba5). 41. 松鼠→膨鼠. 於 acdm.tcssh.tc.edu.tw -

#19.麝香貓是靈貓不是貓 - 陽明山國家公園

臺灣的原生種靈貓科動物只有兩種--麝香貓(Small Indian civet, Viverricula indica taivana)與白鼻心(Masked Palm Civet, Paguma larvata ... 於 www.ymsnp.gov.tw -

#20.新北動保處野地訓練白鼻心協助牠們回歸大自然 - 台灣好新聞

動保處109年4月上旬在石碇區小格頭野鳥中途之家訓練3隻白鼻心進行野化後, ... 的自然環境,考量周遭人類活動及季節食物的豐富度,讓牠們回歸大自然。 於 www.taiwanhot.net -

#21.七、野生動物預防管理 - 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

... 可見的食肉目動物有下列6 種:黃鼠狼、鼬獾、麝香貓、白鼻心、食蟹獴及石虎。 ... 主要以嗅覺找尋食物,喜好捕食蜥蜴、鳥類、小型囓齒類,以及蝸牛、蚯蚓、大型 ... 於 www.baphiq.gov.tw -

#22.15樓窗外驚見白鼻心現身他嚇傻- 搜奇 - 中時新聞網

據了解,白鼻心又名果子貍或果子猫,屬夜行性動物,善於攀緣,主要吃植物和水果,次要才會食用動物性食物。雖然在去年已經被農委會從「保育類」野生 ... 於 www.chinatimes.com -

#23.雅美族山林的狩獵文化—魔鬼的豬

到的動物都是牠的食物。 李奉祈的母親說:「如果生出後的小豬長得很好,這時白鼻心. 也都長得肥大。」意指飼養的豬隻如果長得不好,表示物產不豐,. 於 www.etsa-ac.org.tw -

#24.國道3 號286K 動物通道白鼻心利用情形調查 - 數位交通博物館

查除了白鼻心之外,亦監測到其他野生動物經常使用的情形,並且彼此之間具有 ... 植物性食物為主,但鼠類也可能是白鼻心的潛在食物資源之一。不過由於調查路. 於 transport-museum.nat.gov.tw -

#25.白鼻心與鼬獾的圖片– 白鼻心保育類 - Eddhee

白鼻心 最廣為人知的俗名「果子貍」,曾經大規模出現在2003、2004年的各大媒體版面, ... 另外,鼬獾主要以蚯蚓和節肢動物為食物;白鼻心的食性則是較偏向以植物為主, ... 於 www.eddhee.co -

#26.風災救傷動物寶寶野放否待專業判斷 - 臺北市立動物園

兩隻白鼻心寶寶剛被送到救傷中心時,眼睛都還沒張開,現在已經長大許多,體重約550 ... 野生的臺灣藍鵲在養育雛鳥的時候,親鳥會將食物優先給比較有活力的幼鳥,有趣的 ... 於 www.zoo.gov.taipei -

#27.綠島之心返家路迢迢 - 社團法人臺灣野灣野生動物保育協會|

... 動物醫院的經紀人們心急如焚,每天都守候著天氣預報,只想盡快讓這三隻食慾有如無底洞般的食物收納袋,更正,白鼻心,盡快讓他們回到綠島的懷抱。 於 www.wildonetaiwan.org -

#28.白鼻心@ 台灣特有種 - 隨意窩

白鼻心 最愛吃的食物是水果,所以又叫「果子狸」。白鼻心在吃東西時十分特殊,牠常將果實藏在口腔中,利用壓榨的方式取用柔軟多汁的部分,並將較粗糙堅硬的外皮或種子吐出, ... 於 blog.xuite.net -

#29.林試所年曆可愛麝香貓與白鼻心遭踢爆用魚湯蘋果誘拍 - 聯合報

農委會林試所近期出版2022年曆,收錄可愛的麝香貓、白鼻心攝影作品, ... 貓、白鼻心可愛的模樣,但從劉姓組長臉書的相關的照片中,可看到有以食物碎 ... 於 udn.com -

#30.保育類動物山羌、穿山甲、白鼻心華梵校園趴趴走

賴老師指出,日前華梵校區才發現鼬獾的蹤跡,現在又發現山羌、穿山甲、白鼻心等的 ... 穿山甲善挖掘,白天蟄居於洞穴,夜晚外出活動覓食;虫食性,食物以白蟻、螞蟻類 ... 於 cc.hfu.edu.tw -

#31.問答集 - 特有生物研究保育中心

一、依「野生動物保育法」公告,白鼻心之野生族群屬珍貴稀有保育類野生動物,而 ... 建議您提醒貴社區住戶不要有任何廚餘或食物可讓白鼻心取食,更不要嘗試餵食白鼻 ... 於 www.tesri.gov.tw -

#32.果子狸(灵猫科花面狸属动物)_搜狗百科 - Sogou Baike

果子狸(学名:Paguma larvata)是灵猫科、花面狸属的一种珍贵的野生动物,被列入《中国生物多样性红色名录》-脊椎动物卷近危动物。 果子狸分布于中南半岛、 ... 於 baike.sogou.com -

#33.果子狸以什么食物为主 - 致富热

果子狸以野果和谷物为主食。果子狸为林缘兽类,是一种夜行性动物,喜欢在黄昏、夜间和日出前活动,善于攀援,喜欢吃多汁的果类,也吃树枝叶, ... 於 wenda.zhifure.com -

#34.台灣特有種水果狸@ 傅穎

台灣特有種水果狸白鼻心‧中名:白鼻心‧學名: Paguma larvata taivana‧英名: ... 魔鬼的豬肉」,因為白鼻心為夜行性動物,意味著牠是屬於黑夜中鬼魅的食物,而非人類可以 ... 於 rm64rmjkhv.pixnet.net -

#35.貂、鼬獾、白鼻心傻傻分不清?——第七期更正啟事 - 窩窩

習性:鼬科,行動緩慢,不善跳躍。主要以嗅覺找尋食物,台灣特有亞種普遍分布於中低海拔淺山。 ferret. 《貂》. 於 wuo-wuo.com -

#36.太魯閣國家公園食肉目動物疾病風險調查計畫

麝香貓和猪獾(Arctonyx collaris)等小型食肉目動物的食性比較發現,白鼻心的食性較偏. 向以植物為主,而鼠類和甲蟲則是較常見的動物類食物。 於 np.cpami.gov.tw -

#37.【新聞】林試所年曆可愛麝香貓與白鼻心遭踢爆用魚湯蘋果誘拍

農委會林試所近期出版2022年曆,收錄可愛的麝香貓、白鼻心攝影作品,卻 ... 中麝香貓自己找到的食物;臉書另一張食蟹獴的照片周圍也有很多食物碎屑。 於 hiking.biji.co -

#38.[動物奇觀] 白鼻心-山林中的小妖精 - 方格子

台灣人稱以白鼻心稱呼牠,少部分的人也會稱呼牠為烏腳香, ... 二、 棲地食物三、 族群特色動物, 自然, 白鼻心, 果子貍, 生態, 寵物, 台灣特有亞種. 於 vocus.cc -

#39.果子狸 - 快懂百科

白鼻心 是果子狸的别称,又叫做白鼻狗、花面棕榈猫等。 ... 在有条件的情况下,可以喂给乳类食物,如牛乳等,其量可以增到450克左右。 果子狸的食性杂,耐粗饲,饲养 ... 於 www.baike.com -

#40.白鼻心吃什麼【獨家】天降白鼻心! - Nbemx

一會兒,烏腳香,才由基隆動保所與保育警察,臺灣環保與經濟白鼻心白鼻心Paguma ... 原來南方人吃果子貍不是因為好吃,便鑽入洞穴內,因為它主要的食物是果類,有一條 ... 於 www.kidsnet.me -

#41.白鼻心吃什麼 - Niokbt

果子狸食性獨特,主要吃植物,尤其喜食水果,與別的食肉目動物不同。動物性食物是次要食物。鼠類是果子狸最喜食的動物性食物,也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓、小昆蟲等。 於 www.bahis2022.co -

#42.白鼻心@楊元中|PChome 個人新聞台

果子狸有沒有野性?? 說真的,果子狸很有野性,因為她們所吃的食物屬於雜食,就是水果、飼料、蟲、 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#43.玉山國家公園共域性動物族群消長動態變化與監測模式建立

黃喉貂的活動時間有所區隔,在食性上也有差異,鼬獾以無脊椎動物為主食,白鼻心. 則以植物性為主要食物(Chiang 等2012)。鼬獾與白鼻心雖與黃鼠狼之 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#44.生活萬象

就哺乳類而言,以麝香貓的食物內容和石虎最為相近,雖然如此,麝香貓主要仍以 ... 類和昆蟲類為主食;鼬獾主要以蚯蚓和節肢動物為食物;白鼻心的食性則是以植物為主。 於 www.mst.org.tw -

#45.山野閃靈-石虎(Prionailurus bengalensis) | 關懷生命協會

另外,鼬獾主要以蚯蚓和節肢動物為食物;白鼻心的食性則是較偏向以植物為主,雖然有機會的話,牠們也會吃鼠類和昆蟲這些動物類食物;而食蟹獴的食物 ... 於 www.lca.org.tw -

#46.謝獸醫團隊救命之恩白鼻心野放時頻頻回頭 - Yahoo

市府產發處說明,白鼻心雖屬食肉目動物,卻喜歡吃果實,並以核果、漿果為主食,「弟弟」可能是誤食有毒食物,才造成中毒症狀,出現口吐白沫及四肢僵硬 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#47.白鼻心 - 衛福部教學藥園

靈貓科Viverridae/食肉目Carnivora. 白鼻心. Paguma larvata taivana ... 善於爬樹,雜食性,喜好取食多汁之果實類,以及鼠類、大型昆蟲、蝸牛等動物性食物。 於 www.nricm.edu.tw -

#48.70 鳥類為何不像魚有淡

20 白鼻心需注射貓科動物疫苗嗎? 20 白鼻心的相關書籍有哪些? 22 現在野外還有台灣雲豹嗎? ... 72 請問紅冠水雞的食物有哪些? 74 五色鳥為何稱為森林裡的花和. 於 www.tfrin.gov.tw -

#49.白鼻心食果習性、棋盤腳更新與墾丁海岸林保育Frugivore ...

在乾季林內食物資源匱乏時,白鼻心集中出沒於母樹多(25株佔比41%)、落果較重、開闊度高的南區。而南區風倒多、林窗干擾多,所以測得較開闊的林冠,白鼻心在乾季積極覓 ... 於 www.researchgate.net -

#50.【白鼻心】:靈貓科 - 台北市立動物園資訊網

棲息地帶:亞洲南部及東南部。:常出沒於森林和灌叢田野。 穿山甲吃什麼台灣蜈蚣有毒嗎是誰躲在草叢裡果子狸哪裡買臭鼬工廠台灣野生動物圖鑑台灣特有種 ... 於 taipeizoo.iwiki.tw -

#51.真的假的?穿山甲有「佛心」,進食不忘留一杯羹給別的小動物?

你知道穿山甲不只進食習慣特殊,甚至還會「佛心」留食物給其他小動物嗎? ... 而牠平常覓食和睡覺的洞穴,也是鼬獾、食蟹獴和白鼻心的公共旅館,提供 ... 於 www.twreporter.org -

#52.果子貍愛吃哪種食物

果子貍的正式名稱應該叫做“白鼻心”,常見的俗名也包括:花面貍、香貍、白額靈貓(因愛吃水果因此被稱為果子貍﹔又因頭部有7塊大小不等的白色斑塊,與棕黑色被毛相同, ... 於 www.ozalien.me -

#53.原來南方人吃果子狸不是因為好吃,原因在這裡! - 旅遊日本 ...

野生果子狸,大家都在找解答。 它主要分布於熱帶地區,因為它主要的食物是果類,所以其肉並沒有什麼異味,主要是在民間被視為補品。但是野生果子狸為國家二級保護動物 ... 於 igotojapan.com -

#54.白鼻心與媽媽失聯!動保處模擬「野外環境」 讓牠們早日回山林

小格頭野鳥中途之家訓練3只白鼻心進行野化,訓練過程要儘可能減少與人接觸,讓白鼻心們會迴避潛在危險,同時嘗試給不同類型食物,豐富其食性、增加覓食能力。動保處後續將 ... 於 www.bg3.co -

#55.白鼻心

從餵奶開始,再逐漸轉移到固體食物,如水果、小雞、老鼠等等,每天,保育員除了餵食、記錄健康狀態,還得進行讓白鼻心熟悉野生環境的訓練, 讓牠住進模擬野外環境的 ... 於 www.toyota.com.tw -

#56.動物世界-果子狸 - iFuun

果子狸又名花面狸、白鼻心、果子貓,一種靈貓科的哺乳動物。 ... 果子狸在食物豐厚時,一年可以繁殖2次,雌性每胎會產下2-4隻幼崽,果子狸成長迅速,3 ... 於 www.ifuun.com -

#57.白鼻心

果子狸食性獨特,主要吃植物,尤其喜食水果,與別的食肉目動物不同。動物性食物是次要食物。鼠類是果子狸最喜食的動物性食物,也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓 ... 於 www.joj.com.tw -

#58.四川猥子是什麼動物? - 雅瑪知識

就是果子狸,又名花面狸、白鼻心,一種靈貓科的哺乳動物。 ... 鼠類是果子狸最喜食的動物性食物,也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓、小昆蟲等。 於 www.yamab2b.com -

#59.養過果子狸的大大幫個忙ˊˋ? - 其它哺乳動物交流討論板-

... 飼料,切忌不可以讓他吃活的食物或是生的食物,這樣會很快就讓果子狸產生野性,我朋友他老爸喜歡讓果子狸吃咖啡豆,他家在古坑種咖啡的,聽說果子 ... 於 www.turtle-family.com -

#60.家裡來了新住民-浣熊?狸貓?白鼻心?

果子狸(學名:Paguma larvata)又名花面狸、白鼻心、果子猫,一種靈貓科的 ... 鼠類是果子狸最喜食的動物性食物,也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓、小昆蟲等。 於 kikiwithme.pixnet.net -

#61.果子狸吃什麼 - 台灣公司行號

果子狸属杂食性动物,野生状态是以野果和谷物为主食,也吃树枝叶、鸟及鸟卵、蛙、鼠、昆虫之类的食物。 人工饲养果子狸,饲料以玉米面、麦麸等植物性饲料为主, ... 於 zhaotwcom.com -

#62.中海拔地區的哺乳動物(農業兒童網)

有著圓圓大眼睛的白鼻心,因額頭至鼻樑中央的白色縱紋而得名,在台灣主要分布於中、 ... 屬於雜食性的白鼻心,除了小型哺乳動物、兩棲爬蟲與昆蟲等肉類食物之外,特別 ... 於 kids.coa.gov.tw -

#63.都是花花臉,要怎麼分辨這兩種台灣的野味呢?-果子狸、鼬獾

... 狸屬下的哺乳動物,在台灣地區有一個更廣為人知的俗稱「白鼻心」, ... 食性 雖然都是食肉目,果子狸比較喜歡吃漿果、核果類的植物性食物;鼬獾 ... 於 daddypoppy.pixnet.net -

#64.科技、生態共存! 石虎、白鼻心光電廠安心覓食 - 民視新聞網

光電業者朱麗汝說,「我們有做生態的提升,有種植不影響環境、在地的,然後適合野生動物,他們會吃食的食物。」 科技、 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#65.臺灣小型食肉目動物相關資料

食性:為雜食性,食物來源主要為動物,包括蛙類、蜥蜴、小型嚙齒類、昆蟲、蚯蚓、. 蝸牛、果實等。 ... 白鼻心的體型略為圓胖、四肢粗短、頭部黑色,由額至鼻. 於 www.animal.taichung.gov.tw -

#66.野放白鼻心回歸山林新北動保處用心照護 - 獨家日報

白鼻心 在類山野自然適應生活活動,動保處會再評估野放的適宜日期與環境。 ... 的自然環境,考量周遭人類活動及季節食物的豐富度,讓牠們回歸大自然。 於 www.scooptwnews.com -

#67.香港繼續禁止進口野味果子狸

食物 環境衞生署(食環署)食物安全中心(中心)今日(三月二十一日)提醒市民,本港禁止進口野味果子狸(別名白鼻心)。 於 www.info.gov.hk -

#68.新北動保處野地訓練白鼻心協助牠們回歸大自然 - 蕃新聞

... 動保處109年4月上旬在石碇區小格頭野鳥中途之家訓練3隻白鼻心進行野化, ... 讓白鼻心們會迴避潛在危險,並嘗試各種不同類型食物,以豐富其食性, ... 於 n.yam.com -

#69.白鼻心吃什麼白鼻心是什麼? - Vscizr

22/3/2005 · 白鼻心食肉目靈貓科別稱:果子貍,烏腳香體型特徵:白鼻心顧名思義 ... 設備的清朝,要用什麼保存方式,好讓大家吃下存放5個月的月餅之後不會食物中毒? 於 www.thebowrin.co -

#70.阿美族語線上查詢學習網→訊息動態→查看訊息

KOYO白鼻心/果子狸(食肉目靈貓科) ... 白鼻心最愛吃的食物是水果,所以又叫「果子狸」。白鼻心在吃東西時十分特殊,牠常將果實藏在口腔中,利用壓榨 ... 於 apc.amis.org.tw -

#71.白鼻心吃什麼 - JIuwu

白鼻心 是雜食性偏食果性動物,以水果、漿果、昆蟲、無脊椎動物、鳥類及囓齒類等為食。 ... 鼬獾; 臺灣阿甘; 6大超級食物讓你活得好又長壽!增強免疫、保護心臟 ... 於 www.jiuwusyou.co -

#72.果子狸 - 求真百科

果子狸食性獨特,主要吃植物,尤其喜食水果,與別的食肉目動物不同。動物性食物是次要食物。鼠類是果子狸最喜食的動物性食物,也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓 ... 於 factpedia.org -

#73.白鼻心是果子狸的別稱 - 中文百科知識

在黃昏、夜間和日出前活動,善於攀緣,雜食性,除了鼠類、昆蟲、青蛙、鳥、蝸牛外,頗喜食多汁之果類;以野果和穀物為主食,也吃樹枝葉,還到果園中吃水果,偶爾吃自己的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#74.新北動保處野地訓練企盼白鼻心回歸山林 - 民眾澎湖報

新北市政府動保處4月上旬在石碇區小格頭野鳥中途之家訓練3隻白鼻心進行 ... 至的自然環境,考量周遭人類活動及季節食物的豐富度,讓牠們回歸大自然。 於 www.penghunews.com -

#75.「白鼻心吃什麼」懶人包資訊整理(1)

白鼻心 吃什麼資訊懶人包(1),,果子狸食性獨特,主要吃植物,尤其喜食水果,與別的食肉目動物不同。動物性食物是次要食物。鼠類是果子狸最喜食的動物性食物,也吃蛇、 ... 於 1applehealth.com -

#76.果子貍| 珍貴的毛皮用野生動物 - 曉茵萬事通

白鼻心 是果子貍的別稱,又叫做白鼻狗、 花面棕櫚貓等。果子貍是珍貴的毛皮和肉用的野生 ... 在有條件的情況下,可以喂給乳類食物,如牛乳 等,其量可以增到450克左右。 於 siaoyin.com -

#77.Untitled - 屏東保育類野生動物收容中心

雖然屬於食肉目,但白鼻心一直被認為食用大量的果實,他們傳播種子的效. 能又是如何? ... 長葉木薑子在母樹下的萌芽狀況爭壓力下爭取食物很有效率的方式. 於 ptrc.npust.edu.tw -

#78.收成留一半給獼猴、果子狸吃- 康健雜誌

另一方面,有些昆蟲有偏好的植物,會吃枇杷的不會去吃釋迦,當牠們知道這個區塊能吃的食物不多,產下的卵自然就減少。何介臣笑說,他們還會稍微修剪 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#79.果子狸母逃生遺下4隻幼B 牠們怎樣度過沒有狸媽的日子?

果子狸小檔案果子狸又名白鼻心,屬台灣第三級保育類動物,為當地特有亞種,屬夜行性動物。白鼻心是雜食性偏食果性動物,以水果、漿果、昆蟲、無脊椎動物、 ... 於 www.hk01.com -

#80.果子狸避寒迷途佛大雲起樓 - 佛光大學

宜蘭訊)佛光大學校園,連日來出現一隻俗稱「白鼻心」的保育類動物果子狸,由於牠躲在雲起樓四樓戶外 ... 動物性食物次要,包括蛇、鳥、蛙、蚯蚓等。 於 website.fgu.edu.tw -

#81.果子狸迷途佛大高處校方餵食照顧 - Taiwan News

... 的3樓與4樓之間戶外高處露台發現1隻俗稱「白鼻心」的果子狸四處流竄。 ... 這隻果子狸可能是近日山區沒有水果類食物,才會迷途到校舍,所幸牠已於 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#82.原來南方人吃果子狸不是因為好吃,原因在這裡!

它主要分布於熱帶地區,因為它主要的食物是果類,所以其肉並沒有什麼異味,主要是在民間被視為補品。但是野生果子狸為國家二級保護動物, ... 於 kknews.cc -

#83.【媒體報導】違法養白鼻心「是牠不走」

台中市太平區中山路旁一處加油站辦公室外飼養一隻保育動物白鼻心,長達八年 ... 找不到食物,所以根本不想離開籠子,這是動物想要活下去的自然反應。 於 www.nchu.edu.tw -

#84.鼬獾與白鼻心 - ㄚ發果園的部落格

中文名稱:鼬獾(白鼻心別名:白鼻貓、果子狸、烏腳香) ... 鼬獾覓食習慣:食物對象,主要是鬆軟土壤下的蚯蚓、金龜子幼蟲,甚至於像馬陸、小型陸 ... 於 u672182.pixnet.net -

#85.城市獵人追蹤術

白鼻心 ,外號「果子狸」,也是臺灣的特有亞種。和鼬獾一樣,都在晚上出來活動。雖然一樣是食肉目,但他主要以植物果實為主食。可以伸縮的 ... 於 eeft.org.tw -

#86.獼猴、山羌、白鼻心出沒校園中 - 人間福報

等獼猴「吃飽喝足」後,便自會揚長而去。 隨著保育成效佳,獼猴數量不斷日增,開始成群造訪宿舍,偷吃零食、水果,甚至搶走食物 ... 於 www.merit-times.com -

#87.是誰躲在草叢裡| 誠品線上

請來書裡找找台灣原生動物,與常見植物:白鼻心、石虎、黃嘴角鴞、黃喉貂、白面鼯 ... 白天倒吊在樹上休息,夜晚則出門找尋食物,特別喜愛果實,因此也稱為食果蝠。 於 www.eslite.com -

#88.市政新聞-動保處野地訓練白鼻心,讓牠們能夠回歸山林 - 新北市 ...

... 月上旬在石碇區小格頭野鳥中途之家訓練3隻白鼻心進行野化,訓練過程要儘可能減少與人接觸,讓白鼻心們會迴避潛在危險,並嘗試各種不同類型食物, ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#89.果子狸我們常說的果子狸其實就是白鼻心因為它屬於夜行性動物 ...

果子狸我們常說的果子狸其實就是白鼻心因為它屬於夜行性動物是台灣特有亞種的生物他 ... 或是甚至老鼠都是他們的食物是屬於雜食性的動物如果發現果子狸的精神食慾減低 於 m.facebook.com -

#90.[達人專欄] [動物奇觀] 白鼻心-山林中的小妖精 - 創作大廳

白鼻心 屬於雜食類,葷素不忌,而果實是牠們最偏愛的食物,這也說明為何牠們的身體為何如此適應爬樹?這不僅是為了躲避掠食者,更大的原因是源自於牠們 ... 於 home.gamer.com.tw -

#91.白鼻心

白鼻心 最愛吃的食物是水果,所以又叫「果子狸」。白鼻心在吃東西時十分特殊,牠常將果實藏在口腔中,利用壓榨的方式取用柔軟多汁的部分,並將較粗糙 ... 於 jappyboy8520.blogspot.com -

#92.麟洛消防隊捕獲果子狸為農民服務! - 屏東時報

消防人員火速抵達現場後,發現1隻「果子狸」俗稱白鼻心,約45公分長,藏在民宅旁 ... 的食肉目動物不同;動物性食物則是次要食物,如果出現在果園的話,往往造成農民 ... 於 pingtungtimes.com.tw -

#93.人類活動對臺灣低海拔地區小型食肉目動物食性之影響

本研究目標物種為鼬獾(Melogale moschata subaurantiaca)及白鼻心(Paguma larvata ... 源自人類之非自然食物越有可能成為食肉目動物食性的一部份,導致其碳、氮穩定 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#94.聯合知識庫- 新聞圖庫

果子狸共28 張圖片 ... 果子狸,俗稱白鼻心,屬夜行性的哺乳類動物,外型與貓相似但面部較為狹長,臉上的毛色從鼻頭至額頭呈現一條完整的白線,主要食物為植物,尤其喜歡水果 ... 於 udndata.com -

#95.新北動保處野地訓練白鼻心協助牠們回歸大自然

新北市政府動保處109年4月上旬在石碇區小格頭野鳥中途之家訓練3隻白鼻心 ... 與人接觸,讓白鼻心們會迴避潛在危險,並嘗試各種不同類型食物,以豐富 ... 於 life.tw -

#96.果子狸 - 卯澳漁村

果子狸又稱白鼻心(學名:Paguma Iarvata)。 ... 獨特、主要吃植物、尤其喜食水果、鼠是果子狸最喜歡吃的動物性食物、也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓、小昆蟲等。 於 maoaofv.blogspot.com -

#97.新聞稿- 香港繼續禁止進口野味果子狸

食物 環境衞生署(食環署)食物安全中心(中心)今日(三月二十一日)提醒市民,本港禁止進口野味果子狸(別名白鼻心)。 中心發言人表示,食環署署長已在 ... 於 www.fehd.gov.hk