無形文化遺產的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LiveABC編輯群寫的 吃飽前千萬不要看!圖解美食日語【書+朗讀MP3(可掃描QR CODE聆聽或線上下載)】 和程慕斌,邵之惠,章灶來的 鄉愁‧績溪記憶:績水淌過舊光陰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產|二手書交易資訊 - 讀冊也說明:【二手徵求好處多】|國家地理終極旅遊:聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產. UNESCO Intangible Cultural Heritage: Cultural Practices and Expressions of our ...

這兩本書分別來自希伯崙 和國家所出版 。

銘傳大學 商品設計學系創新設計與管理碩士班 洪珮芬所指導 陳渝茵的 馬祖傳統糕餅包裝意象之研究—以頂好食品「依金那」為例 (2021),提出無形文化遺產關鍵因素是什麼,來自於馬祖飲食文化、視覺意象、包裝設計。

而第二篇論文醒吾科技大學 資訊科技應用系 卓世明所指導 達少.瓦旦的 泰雅族口述傳統Lmuhuw歷史音檔資料之影音建立與相關遷徙路徑探討 (2021),提出因為有 口述傳統、lmuhuw、林明福、泰雅族、資訊科技的重點而找出了 無形文化遺產的解答。

最後網站地方掃描-懸掛普度燈登錄無形文化遺產 - 中時新聞網則補充:... 懸掛「普度燈」替好兄弟照明引路,這項饒富人情味的傳統民俗,已經縣文化局依據文資法登錄為無形文化遺產。1名小男孩也虔誠膜拜祈福,模樣十分可愛。

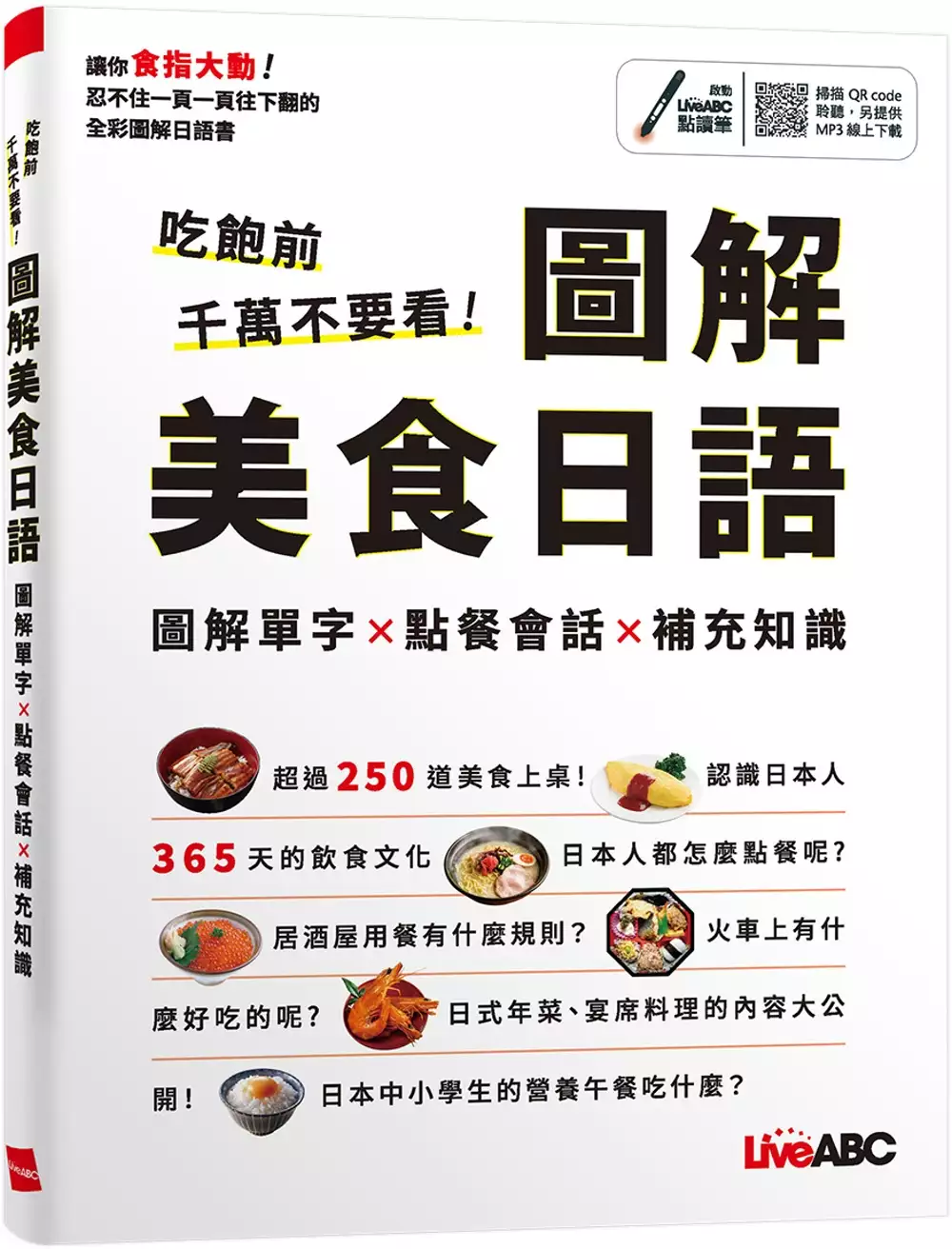

吃飽前千萬不要看!圖解美食日語【書+朗讀MP3(可掃描QR CODE聆聽或線上下載)】

為了解決無形文化遺產 的問題,作者LiveABC編輯群 這樣論述:

學日語就從聊美食開始 不要錯過網友激推的美食日語全攻略 一邊旅遊嚐美食 一邊輕鬆學日語 你也是對日本美食如數家珍 對日本文化、生活充滿嚮往的人嗎? 壽司、拉麵、丼飯、和菓子…全都是你的最愛 這些也是和日本朋友聊天拉近距離的最佳話題 本書帶您跟著日本朋友吃美食學日語 從喜歡的地方開始 才能維持學習語言的熱情 這本書絕對能夠滿足你! ✿ 超過250道美食上桌 ✿ 認識日本人365天的飲食文化 ✿ 學會最道地的基礎日語 ★ 怎麼用日語點餐呢? ★ 居酒屋用餐有什麼規則嗎? ★ 日本小學生的營養午餐吃什

麼? ★ 日式年菜料理內容大公開! 各位對於日本料理應該都不陌生,但是對於日本的「飲食文化」瞭解多少呢?日本平安時期以來發展出其獨特的飲食文化。舉凡宴席料理、壽司、日式點心等等,皆為獨具日本魅力的飲食文化。此外,「和食文化」更被列入世界無形文化遺產,更凸顯其特殊的重要性。為此互動日本語編輯部特別聚焦於充滿魅力的日本飲食文化編撰了本書。 這是一本讓你食指大動! 忍不住一頁一頁往下看的全彩圖解日語書 本書分成兩大部分,一是介紹日本人的日常飲食:舉凡早餐、學校營養午餐,以及如日式蓋飯、烏龍麵、日式洋食等一般日常用餐選擇。二是特殊場合或時節才能享用的飲食,例如:日式年菜、鐵路

便當、祭典時的攤販美食、遊樂園招牌美食等等。從日本的早餐中,可以理解米食文化在日本飲食生活中的重要性,認識日式洋食便能一窺日本在吸收了西洋文化之後,將之在地化成日本人能接受的口味,並形成其獨特的樣貌。而原來日式年菜裝在一層一層的漆器盒中有著特殊的文化意涵、鐵路便當比一般便當貴有其道理等等,以上這些都可以在本書中找到答案喔! 圖解單字×點餐會話×補充知識 三大單元讓你完整學習 美食圖解: 以精美圖片搭配中文解說,除了學習日語單字,更能認識其文化背景,不僅要告訴你日本人吃什麼、還知道為何享用、如何享用! 食在有意思: 以淺顯的日語短文編寫,介紹日本飲食文化,並標註關鍵

單字及學習焦點,透過重點解析,讓你有效提升日語閱讀能力。 食事求是: 補充相關點餐會話、居酒屋用餐禮儀等實用會話。希望透過以上內容帶你認識日本人的生活樣貌、加深對日本文化的理解,進而提高學習動機。 最後,本書備有台日友好番外篇,介紹各種台灣美食的說法,讓你可以帶著日本朋友吃遍台灣美食,逛夜市說日語不辭窮! 朗讀MP3+LiveABC點讀筆 隨點隨唸、雙效學習成果再加倍 全書附上大量全彩圖片豐富視覺感官,搭配專業老師錄製的 MP3 輔助聽力訓練,只要掃瞄封面QR CODE即可以隨時隨地線上聆聽,也可以至LiveABC官網下載全書音檔,搭配LiveABC智慧點讀筆使

用,隨點隨唸,學習更方便!透過主題單元的學習,熟悉更多日語單字及實用會話,更能確切掌握實際使用方式,跟著LiveABC一起輕鬆學日語! 總是覺得學日語很枯燥嗎?快快翻開本書,保證讓你食指大動,忍不住一頁一頁往下翻。不過在此要溫馨提醒,吃飽前千萬不要看本書!希望本書能讓你學日語學得津津有味、趣味橫生!

無形文化遺產進入發燒排行的影片

您還以為「海牛」是美人魚嗎?

彰化縣芳苑鄉的「海牛」採蚵文化,保留先民利用本土黃牛拉車採蚵的作業方式,已經正式認列彰化縣的無形文化遺產,是全世界碩果僅存的漁業文化,是人類漁業發展的「活化石」。行政院成立海洋委員會後,宗熠盼政府保存「海牛」採蚵文化,今天特別在立法院向海洋委員會主委李仲威爭取經費補助,更邀請李主委一同來參加週六在彰化縣芳苑鄉舉辦的國際海牛節,一同來推廣海洋保育、守護海牛文化遺產。

馬祖傳統糕餅包裝意象之研究—以頂好食品「依金那」為例

為了解決無形文化遺產 的問題,作者陳渝茵 這樣論述:

自2010年起,聯合國將食物遺產納入世界無形文化遺產範圍,帶動飲食文化保存議題之興起。馬祖列島承襲原鄉閩東地區飲食文化,具有其獨特性。其中又以傳統糕餅文化發展相較為完善。然而在文化保存方面,由於多透過口耳相傳,文獻記載殘缺,許多糕餅文化皆已失傳。加上近年面臨強勢飲食文化衝擊,現今消費者對於馬祖傳統糕餅的意象認知更是薄弱且缺乏共感,難以引起共鳴。使逐漸沒落的馬祖傳統糕餅產業不得不加以轉型。本研究旨在探討馬祖傳統糕餅包裝意象,首先透過文獻探討,收集馬祖傳統糕餅、包裝設計、意象及轉化設計等相關文獻,並擬定訪談大綱。其次實地至馬祖地區進行田野調查及訪談,彙整出26間馬祖傳統糕餅店發展脈絡及28件糕餅

樣本。爾後篩選出11件糕餅代表性樣本,並以語意差異法統計歸納出馬祖傳統糕餅視覺意象。最後應用轉化設計理論,制定出馬祖傳統糕餅包裝形而上學之設計規範,進行包裝設計。研究結果可知,馬祖地區糕餅文化與節慶禮俗、生活記憶息息相關,充分體現了馬祖傳統生活樣貌。因此在擷取設計元素時,帶入傳統的、親切的、樸實的、美味的、歷史的、懷舊的及文化的意象感受,同時加入如:生命禮俗、剪花文化、記憶意象、紅色飲食文化及永續理念。本研究期望能以包裝設計,融合傳統文化元素於其中,作為文化保存與傳承之媒介,體現傳統文化內涵。並串聯馬祖傳統糕餅文化與產業,推廣深度觀光文旅之記憶點,以加深大眾對馬祖之認識。並進一步做為後續研究者

與業者,進行文創設計或包裝生產時之參考。

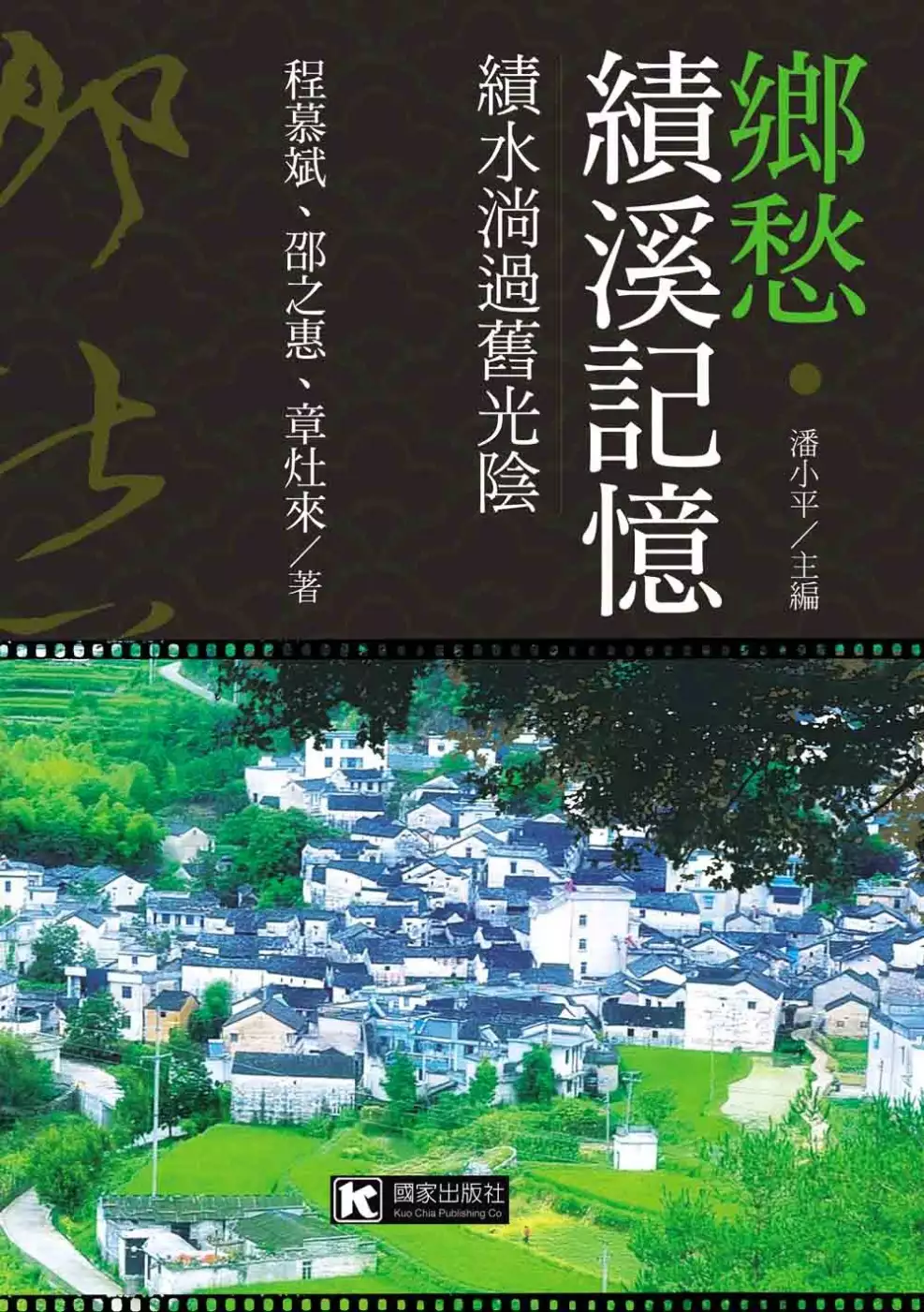

鄉愁‧績溪記憶:績水淌過舊光陰

為了解決無形文化遺產 的問題,作者程慕斌,邵之惠,章灶來 這樣論述:

績溪,是徽劇、徽墨、徽菜的發源地之一,更有「無徽不成鎮,無績不成街」之說。本書集結程慕斌、邵之惠、章灶來三位作者之力,藉抒發鄉愁幽思,展現績溪一地迷人的風土民情。座落在黃山與天目山的交界、長江與錢塘江的分水嶺的績溪,孕育出了胡適、胡雪巖等成就非凡的名人文士,也孕育出了績溪人堅忍不拔的意志和豐富的民俗文化。從辛勤的農村生活,動員全村人力的節慶活動,極需耐心、巧奪天工的木雕、石雕、墨模雕刻等工藝,餘音繞梁的績溪民歌,林立的書院、學校,到「十碗八」、「一品鍋」等色香味俱全、令人食指大動的地方特色料理,透過生動的散文妙筆,刻劃出績溪人的樸實和浪漫,以及他們心向家園的動人情感。

泰雅族口述傳統Lmuhuw歷史音檔資料之影音建立與相關遷徙路徑探討

為了解決無形文化遺產 的問題,作者達少.瓦旦 這樣論述:

關於泰雅族「Lmuhuw口述傳統」的採集紀錄最早出現於1918年佐山融吉《蕃族調查報告書》中。本研究報告的目的;將「Lmuhuw口述傳統」史詩吟唱所涉及的意涵與內容,再做深入的探討與分析。雖然在過去百年間,有諸多學者採集紀錄了Lmuhuw音檔,但多以「民族音樂」範疇作為研究觀點的切入,鮮少深入解讀分析Lmuhuw(吟唱)其中「口述歷史」內容的語意,以及言語中所象徵的意義。本研究素材列舉:一.1943年黑澤龍朝採集的Lmuhuw音檔,二.1967年呂炳川博士出版的泰雅族Lmuhuw高砂族の音樂。三. 80年代桃園復興區大嵙崁流域奎輝部落 Umay Ayut(李詩忠)耆老的Lmuhuw音檔。四.

2012年文化部當時以「說唱藝術」項目頒布 林明福耆老為無形文化遺產Lmuhuw(泰雅史詩吟唱) 指定保存者,所謂的「人間國寶」。這些不同年代的Lmuhuw吟唱音檔資料,過去研究學者多著墨在「民族音樂」的領域上,或許基於Lmuhuw(泰雅史詩吟唱)使用的語法極其深奧,在當時的族人無法用他族語言(中 日文)作詮釋,故過去的研究鮮少在Lmuhuw(泰雅史詩吟唱)內容多作贅述。為了要能凸顯出Lmuhuw(泰雅史詩吟唱)的主要意義,前項所列舉的Lmuhuw的音檔資料,本研究將逐一聽寫成「泰雅族語書寫系統」同時加以詮釋、翻譯並剪輯成影片,按音檔內容力求呈現所提及的地理位置,揭開封塵已久的歷史內容,探討泰

雅族遷徙的路徑,尋求泰雅族若干歷史意義。後疫情時代,未來資訊科技工具應用將取代許多以實體運作的學習模式。過去幾年我們還責備孩子們不要沉溺於手機載具的資訊應用。2021年之後,我們因為COVID-19疫情的嚴重,學校不得不改為線上教學上課,小朋友便順理成章的人手一機,而長輩們也不得已鼓勵他們上線學習。數位科技的演進改變了我們學習的舊思維模式,無論過去我們曾經以為的學習觀念,如今有所改變。民族教育對原住民學童正在起步階段,如何將重要的文化資產透過數位應用科技建置串流平台,讓閱讀、視聽者容易點閱參考學習並予以傳承,亦是未來教育方式的一項重要趨勢。

無形文化遺產的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣「人類非物質文化遺產代表作」十大潛力點簡介一、泰雅族 ...

臺灣「人類非物質文化遺產代表作」十大潛力點簡介. 一、泰雅族神話傳說. 泰雅族大多居住在臺灣北部及中部山區,是臺灣各原住民部落當. 中分布範圍最廣的族群,各部落間 ... 於 gims.tnua.edu.tw -

#2.日韓無形的文化財保護制度- 黃貞燕編著 - 國家網路書店

簡介. 聯合國教科文組織於2003年公布「保護非物質文化遺產公約」,與臺灣相鄰的日本與韓國也積極進行文化遺產的保護工作。國立傳統藝術中心有鑒於其重要性,在2006年 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#3.聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產|二手書交易資訊 - 讀冊

【二手徵求好處多】|國家地理終極旅遊:聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產. UNESCO Intangible Cultural Heritage: Cultural Practices and Expressions of our ... 於 www.taaze.tw -

#4.地方掃描-懸掛普度燈登錄無形文化遺產 - 中時新聞網

... 懸掛「普度燈」替好兄弟照明引路,這項饒富人情味的傳統民俗,已經縣文化局依據文資法登錄為無形文化遺產。1名小男孩也虔誠膜拜祈福,模樣十分可愛。 於 www.chinatimes.com -

#5.為什麼中國是擁有“非遺”項目最多的國家?

根據《中華人民共和國非物質文化遺產法》,非物質文化遺產,是指各族人民世代相傳並視為其文化遺產組成部分的各種傳統文化表現形式,以及與傳統文化 ... 於 politics.people.com.cn -

#6.拋披薩皮榮登聯合國「無形文化遺產」,正宗的義式披薩你知道 ...

而用來製作麵包、披薩、甜點等各種產品的麵粉,則是使用「軟質小麥」(grano tenero)。 拋披薩皮榮登聯合國「無形文化遺產」! 拿坡里「拋披薩皮」手藝於 ... 於 www.foodnext.net -

#7.「非遺」到底是啥 - 壹讀

2003年10月17日,聯合國教科文組織在巴黎通過了《保護非物質文化遺產公約》,「非物質文化遺產」第一次正式出現在國際法律文件中。而在此之前的數十年中, ... 於 read01.com -

#8.「和食」,入選世界非物質文化遺產 - nippon.com

聯合國教育科學文化組織(UNESCO)2013年12月4日在亞塞拜然(Azerbaijan)首都巴庫(Baku)舉行的第8屆政府間委員會上,正式將「和食」納入世界非物質 ... 於 www.nippon.com -

#9.無形文化遺產_百度百科

無形文化遺產 ,即指無形的文化遺產,諸如語言、戲劇、音樂、舞蹈、宗教、神話、禮儀、習慣、風俗、節慶、手工藝等不能夠固化的人類財富。“無形文化遺產”這一概念最早由 ... 於 baike.baidu.hk -

#10.無形文化資產之保存維護(行政院全球資訊網-院會議案)

2016年「文化資產保存法」(下稱文資法)修正,將文化資產分為有形文化資產與無形文化資產兩大類,無形文化資產包括五個類別:傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、口述傳統及 ... 於 www.ey.gov.tw -

#11.UNESCO 認証「合作社分享共同利益的理念與實踐」為無形 ...

聯合國教科文組織(UNESCO)於2016. 年11 月30 日,在衣索比亞首府亞帝斯亞. 貝巴開會-無形文化遺產保護公約. (Convention for the safeguarding of the. 於 clc-coop.tw -

#12.和紙的藝術:日本無形文化遺產 - 博客來

書名:和紙的藝術:日本無形文化遺產,語言:簡體中文,ISBN:9787500485193,頁數:188,出版社:中國社會科學出版社,作者:馮彤,出版日期:2010/02/01, ... 於 www.books.com.tw -

#13.【導讀】An Historical Overview of the Preparation of ... - Medium

2003 年,聯合國教科文組織(以下簡稱UNESCO)公告〈保護無形文化遺產公約(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)〉, ... 於 medium.com -

#14.兩岸首度合作最大規模「非物質文化遺產特展」 12日盛大開幕

2009年歲末推出一場跨年又跨越海峽兩岸的年度文化盛事--「2009兩岸非物質文化遺產特展」12月12日在台中創意文化園區盛大開幕,大陸和台灣展出共約800 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#15.無形文化遺產日"和食"申登有望! - 華視新聞網

日本料理注重擺盤陳設,食材也跟著四季變換,最能夠呈現大自然之美,最近日本文化廳向聯合國教科文組織提出申請,要讓日本料理成為世界無形文化遺產, ... 於 news.cts.com.tw -

#16.略說「無形」文化遺產 - 陳柏達的網誌

略說「無形」文化遺產作者:孟慧英文章來源:中國社會科學院院報瀏覽:268 次略說「無形」文化遺產孟慧英2006年初春. 於 chenboda.pixnet.net -

#17.澎湖‧博物館與非物質文化遺產保存

廣義的文化資. 產可分為可移動及不可移動的,有形文化資產指的是物質性、有一定形體的,也. 就是「世界遺產」最主要核心的部分;而非物質則指無形文化遺產,是由相關生. 活 ... 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#18.無形文化資產

首頁>文化資產>無形文化資產. 無形文化資產. 關鍵字. 公告日期. 至. 資產分類. 保存技術及保存者; 傳統表演藝術; 傳統工藝; 口述傳統; 民俗; 傳統知識與實踐. 所在鄉鎮. 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#19.2017 亞太無形文化資產論壇-前瞻教育與當代實踐開放報名

日本國立東京大學東洋文化. 研究所教授. 1130-1150. 發表(2). 無形文化遺產保存維護中的教育課. 題. 黃貞燕. 國立臺北藝術大學博物館. 研究所助理教授. 於 www.vnu.edu.tw -

#20.走上聯合國教科文組織無形文化遺產登記之路

2003年10月,聯合國教科文組織(聯合國教育科學文化機關)總會通過了“有關無形文化遺產的保護條約(無形文化遺產保護條約)”,2006年4月開始生效。 於 www.ukai-gifucity.jp -

#21.世界非物質文化遺產」、「世界記憶計畫」與「世界遺產」有何 ...

非物質文化遺產的範圍頗為廣泛,公約條文是「指被各社區、群體,有時是個人,視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.國家地理終極旅遊: 聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產

聯合國教科文組織大會於2003年通過《保護無形文化遺產公約》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),藉此挽救地球上的傳統文化與民俗 ... 於 www.eslite.com -

#23.首爾無形文化遺產教育展示場| 首爾市官方旅遊資訊網站

首爾無形文化遺產教育展示場(北村) ... 首爾無形文化財產教育展示館是首爾市指定的無形文化財產傳統工藝的傳承空間。教育館由常設展示室、演示室、教育討論 ... 於 tchinese.visitseoul.net -

#24.列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄的妙見祭

其中,被日本指定為國家重要非物質民俗文化遺產的全國33個祭典,於2016年被列入「聯合國教科文組織非物質文化遺產」名錄。 在九州地區,八代妙見祭、福岡縣的「博多祗園山 ... 於 www.kinasse-yatsushiro.jp -

#25.非物質文化遺產 - 通識·現代中國

人類口述與非物質文化遺產,又稱「非物質文化遺產」。根據聯合國教科文組織於2003年通過的〈保護非物質文化遺產公約〉,「非物質文化遺產」包括口頭傳統和表現形式, ... 於 ls.chiculture.org.hk -

#26.那不勒斯拋披薩手藝列UNESCO無形文化遺產- 新聞 - Rti 中央 ...

義大利那不勒斯拋披薩皮的手藝,今天(7日)被列入聯合國教科文組織(UNESCO)的「無形文化遺產」名單中,這項令人垂涎的技藝,與包括沙烏地阿拉伯的手繪 ... 於 www.rti.org.tw -

#27.無形文化遺産- 维基词典,自由的多语言词典

本詞中的漢字 · 無 · 形 · 文 · 化 · 遺 · 産. む 四年級, けい 二年級, ぶん 一年級, か 三年級, い 六年級, さん 四年級 · 音讀. 其他拼寫. 無形文化遺產 (舊字體) ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#28.無形文化遺產:保護歷程,內容界定,框架形成,走向國際,參考文獻

無形文化遺產 ,即指無形的文化遺產,諸如語言、戲劇、音樂、舞蹈、宗教、神話、 ... “無形文化遺產”這一概念最早由日本提出,即“無形文化財”(むけいぶんかざい),而 ... 於 www.newton.com.tw -

#29.非物質文化遺產- 維基百科,自由的百科全書

非物質文化遺產指的是聯合國教科文組織認定對某地區文化傳承有重要意義的行為或表現,如民俗、文化、信仰、傳統、知識和語言等各種非物質形式的智慧財產。 於 zh.wikipedia.org -

#30.義大利提Espresso納入世界無形遺產「不只是飲料那麼簡單」

義大利咖啡文化擬納入世界無形文化遺產。示意圖。(pixabay). 聯合國教科文組織(UNESCO)2017年將義大利的拿坡里披薩(Pizza napoletana)列 ... 於 www.upmedia.mg -

#31.義大利拿坡里披薩申請UNESCO無形文化遺產 - 動腦雜誌

(2016-06-04)日前,聯合國教科文組織通過義大利的拿坡里披薩(Pizza napoletana)為人類無形文化資產候選項目之一,意味著未來人們大啖鮮美的拿坡里 ... 於 www.brain.com.tw -

#32.無形文化遺產與傳統表演藝術:導言

無形文化遺產 與傳統表演藝術:導言. 櫻芬王. National Taiwan Normal University. Research output: Contribution to journal › Article › peer-review. 於 scholar.lib.ntnu.edu.tw -

#33.无形文化资产保护与创新 以台湾为例

一、非物质文化遗产与无形文化资产. 文化是一种生活方式,存在于民众的生活各层面;探讨文化议题时,为讨论. 或研究需要,往往将文化分为「物质/非物质」两个层面,然 ... 於 ttecda.com -

#34.日本傳統建築工匠技術登錄世界無形文化遺產 - 自由時報

日本的「傳統建築工匠之技為繼承木造建築物的傳統技術」,17日獲聯合國教科文組織(UNESCO)列為「世界無形文化遺產」。內容包括宮大工(神社木匠)和 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.泰國和不丹引以為豪的非物質文化遺產將在韓國見面

介紹被列入聯合國教科文組織(UNESCO)人類非物質文化遺產名錄的泰國假面劇表演等亞洲 ... 國立無形遺產院(院長金延壽)通過“2019人類非物質遺產邀請演出… 於 www.donga.com -

#36.日韓無形的文化財保護制度-國立傳統藝術中心

本書共分為「保護非物質文化遺產公約的成立與影響」、「日本無形的文化財保護制度」、「韓國無形文化財保護制度」及「附錄」四部分,從聯合國教科文組織的非物質文化 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#37.非物質文化遺產縱橫談 葉濤 - 人社東華

葉 濤(北京中國社會科學院世界宗教研究所研究員) 進入二十一世紀以來,「非物質文化遺產」在兩個[…] 於 journal.ndhu.edu.tw -

#38.文化遺產- PChome線上購物

國家地理終極旅遊:聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產體驗世代流傳的文化習俗與表現形式 · 作者: 馬西莫‧森蒂尼(massimo centini) · 出版社: 大石 · 出版日期: 2020/ ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#39.聯合國教科文組織非物質文化遺產 - 维基导游

非物質文化遺產包括語言、文學、音樂、舞蹈、遊戲、神話、禮儀、習慣、手工藝、建築藝術及其它藝術。除此之外,還包括傳統形式的聯絡和信息。這些非物質文化遺產就是聯合國 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#40.簡介 - 韓國觀光公社

世界無形遺產(人類非物質文化遺產)是依據2003年聯合國教科文組織通過的《保護非物質文化遺產公約》,為維持文化的多元性與創意性,保護有失傳危機的珍貴 ... 於 big5chinese.visitkorea.or.kr -

#41.無標題文件 - 藝術中心

指導單位:文化部文化資產局 ... 演出團隊:南投縣信義鄉布農文化協會 ... 無形文化資產:聯合國《保護非物質文化遺產公約》所稱「非物質文化遺產」,係指各社區、 ... 於 ac.yuntech.edu.tw -

#42.102 年公務人員高等考試三級考試試題 - 公職王

2003 年聯合國通過「保護非物質文化遺產公約(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)」,這是執行全球無形文化遺產保存的最高指. 導 ... 於 www.public.tw -

#43.intangible heritage - 無形文化資產 - 國家教育研究院雙語詞彙

無形 文化資產,又稱為「非物質文化遺產」(intangible cultural heritage),從20世紀70年代以來,非物質文化遺產的保護逐漸成為一個國際性議題;聯合國從1989年第25屆 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#44.那不勒斯拋披薩手藝榮登無形文化遺產 - Tvbs新聞

那不勒斯拋披薩皮手藝今天榮登聯合國教科文組織(UNESCO)「無形文化遺產」之列。由女性製作的沙烏地阿拉伯傳統藝術等其他文化瑰寶也榜上有名。 於 news.tvbs.com.tw -

#45.聯合國教科文組織無形文化遺產雷鬼樂入列 - 中央社

聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)今天宣布,雷鬼音樂已獲列入全球文化遺產。 於 www.cna.com.tw -

#46.聯合國教科文組織的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

國家地理終極旅遊(聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產體驗世代流傳的文化習俗與表現形式) (9折). 9折. $522. 價格持平. 松果購物 · 1111瘋搶節全站8折up. spotlight. 於 biggo.com.tw -

#47.聯合國教科文組織無形文化遺產「山・鉾・屋台活動」 八戶三 ...

國家重要無形民俗文化財「八戶三社大祭」擁有約300年歷史與傳統。2016年12月1日被列入了聯合國教科文組織無形文化遺產「山・鉾・屋台活動」。 於 visithachinohe.com -

#48.無形文化遺產

各項「無形文化遺產」(Intangible Cultural Heritage,ICH,又稱為非物質文化遺產),由簽署2003年公約的締約國提名,經UNESCO轄下之委員會審查、列名。2009年,在 ... 於 twh.boch.gov.tw -

#49.546期2019-12-23 第一個!踢出世遺名單 - 聯合學苑

UNESCO審查委員會主席瑪麗亞索贊諾解釋,「這個歷史性的決議給未來的慣例立下標竿,本會史無前例地把一項活動從UNESCO無形文化遺產名單剔除。 於 udncollege.udn.com -

#50.盤點日本的非物質文化遺產上篇 - VITO雜誌

非物質文化遺產是聯合國教科文組織認定的,對某個地區的文化傳承有著重要意義的行為或者表現。日本共有21項非物質文化遺產, 於 vitomag.com -

#51.1070327-游子安-關帝、黃大仙信俗與無形文化資產

專長:節誕民俗與非物質文化遺產、明清文化史、中國社會風俗史、華南地域社會史、田野考察與香港寺廟、香港民間宗教、道教與中國文化. 於 ctld.video.nccu.edu.tw -

#52.法制化體系的保障或切割?以都蘭阿美人的歌舞實踐為例談無形 ...

都蘭阿美族 ; 文化遺產 ; 歌舞實踐 ; 全貌式觀點 ; 創造力 ; 'Atolan Amis ... 本文試圖從臺灣現行《文資法》與UNESCO《護衛無形文化遺產公約》無形文化資產項目 ... 於 www.airitilibrary.com -

#53.日本傳統神轎祭典,進昇UNESCO無形文化遺產

2016.12.1. 山・鉾・屋台行事、成功登錄無形文化遺産! 不算大的日本,卻坐擁眾多的世界遺產、國際級景點,如今日本的傳統祭典受到國際關注,進昇為 ... 於 www.japan-walker.net -

#54.無形文化遺產-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪兒購買無形文化遺產?當然來淘寶海外,淘寶當前有79件無形文化遺產相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#55.文化遺產與人類學研究:與四位大師的對話與思考

我認為文明的概念可以包容我想說的東西,所有的文明皆涵蓋宇宙觀和本體論的性質,基本的命題在思考與探究事物消逝的本質,並幫助我們在無形的世界(invisible world)裡認識 ... 於 www.taiwananthro.org.tw -

#56.無形文化資產與臺灣原住民族的口述傳統

為保存不斷流失的文化遺產,聯合國教科文組織(UNESCO)於2003年通過《保護無形文化遺產公約》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#57.文化資產保存法 - 全國法規資料庫

二、無形文化資產:. (一)傳統表演藝術:指流傳於各族群與地方之傳統 ... 私有古蹟、歷史建築、紀念建築、考古遺址及其所定著之土地,因繼承而移轉者,免徵遺產稅。 於 law.moj.gov.tw -

#58.非物質文化遺產 - MBA智库百科

非物質文化遺產(Intangible Cultural Heritage)非物質文化遺產指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的 ... 於 wiki.mbalib.com -

#59.「唐津宮日節」申請登錄「UNESCO無形文化遺產」中!

「唐津宮日節」申請登錄「UNESCO無形文化遺產」中! 每年11月2~4日連續三天是唐津神社秋季的例行大祭典,當地人大聲喊著「安呀!安呀! 於 www.asobo-saga.tw -

#60.韓國無形文化遺產 - 维基百科

韓國重要無形文化遺產是韓國政府1964年以來由官方指定保護的无形文化遗产。 為了讓無形文化財能夠穩定而且有系統的發展,韓國的無形文化財制度,已經建立了由擁有者- ... 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#61.成美文化園區

維護無形文化的觀念與時俱進,聯合國教科文組織(UNESCO)於2003年通過《保護無形文化遺產公約》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural ... 於 sdemo.precise-marketing.com -

#62.那不勒斯拋披薩手藝申請UNESCO無形文化遺產 - RFI

法新社和土耳其「每日晨報」(Daily Sabah)報導,聯合國的文化機構世界遺產委員會(World Heritage Committee)下周在南韓濟州島開會時,還將考慮是否對 ... 於 www.rfi.fr -

#63.東秩父村和紙的故鄉 - ANA

東秩父村傳承的手抄和紙「細川紙」的技術,於1988 年登錄為聯合國教科文組織無形文化遺產。ANA 會以照片及文章介紹埼玉縣的推薦觀光景點。 於 www.ana.co.jp -

#64.楊方專文:非物質文化遺產淺說 - 風傳媒

「文化遺產」的概念在聯合國教科文組織(UNESCO)的推動下,透過不同的工具和載體,發展出多樣面貌。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知文化遺產不僅僅是 ... 於 www.storm.mg -

#65.中元普度」二項非物質潛力點 - 文化部

繼99年經本委員會依照聯合國教科文組織(UNESCO)《保護非物質文化遺產公約》標準選出,包含泰雅口述傳統與口唱史詩、布農族歌謠、北管音樂戲曲、布袋戲、 ... 於 www.moc.gov.tw -

#66.無形文化資產專案輔導中心 - Facebook

「 #非物質文化遺產(intangible cultural heritage)」相當於臺灣習稱的「… More #無形文化資產」,是指「被各社區、群體,有時是個人視為其文化遺產的各種社會實踐、觀念 ... 於 m.facebook.com -

#67.什麼是無形文化資產

「文資」為「文化資產」的簡稱,文化資產又可分為有形文化資產及無形文化資產,而無形文化資產亦可稱為「非物質文化遺產」(Intangible Cultural Heritage)。 於 intainan2015.wordpress.com -

#68.巴黎咖啡廳爭取申請列入世界無形文化遺產 - ETtoday旅遊雲

... 客和巴黎人生活中重要的一環。巴黎市長也支持此計畫,這個案件將會在2018年九月送到.. (歐洲旅遊, 法國旅遊, 巴黎, 咖啡專題, 世界文化遺產, ) 於 travel.ettoday.net -

#69.無形文化遺產與地方社會:以傳統手工藝為核心的探討

heritage)一詞,轉變為近期的「無形文化遺產」(intangible cultural heritage)一詞(黃貞燕,2013:. 10)。 18. 這些概念分別為:(1)考慮過程和操作多於成品; ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#70.世界無形文化遺產早池峰古典樂舞 - VISIT IWATE

返回頁首> 傳統藝能與祭典> 世界無形文化遺產早池峰古典樂舞(花卷市) 傳統藝能與祭典世界無形文化遺產早池峰古典樂舞(花卷市) (國家指定重要無形民俗文化財產) 在花卷 ... 於 visitiwate.com -

#71.文化遺產制度與當代社會— 以日本文化財制度與社寺博物館為例

有關信仰的文化遺產價值,臺灣最先關注的. 是廟宇建築,其次,在無形文化遺產的觀念與保. 護制度推動下,喚起了對信仰相關民俗活動的關. 注,臺灣目前已登錄、指定的民俗類 ... 於 www.gep.ntpc.gov.tw -

#72.非物質文化遺產?

非物質文化遺產? ... 聯合國教育、科學及文化組織於2003年10月17日的大會上通過《保護非物質文化遺產公約》(《公約》)。這《公約》的宗旨是: ... 根據《公約》,非物質文化 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#73.試論無形文化遺產概念下的「文化空間」- 月旦知識庫

蔡明志,文化空間,無形文化遺產,人類口傳及無形遺產傑作公告,保護無形文化遺產公約,cultural space,intangible cultural heritage,Proclamation ,月旦知識庫, ... 於 lawdata.com.tw -

#74.聯合國自然與文化遺產保存: - 台灣新世紀文教基金會

推動「保護瀕危語言」(Endangered Languages)。 2003. 公布《保全無形文化遺產公約》(The Convention for the Safeguarding of the. Intangible Cultural Heritage)。 於 www.taiwanncf.org.tw -

#75.Radio 1|世界無形文化遺產系列 《一覽無遺》 - rthk.hk

2001年,由聯合國教科文組織的秘書長松浦晃一郎先生將韓國人率先提出的「人類口述與無形遺產」觀念納入世界遺產的保存對象。2003年10月,教科文組織通過了保護非物質文化 ... 於 www.rthk.hk -

#76.日本社會文化第12堂無形文化遺產 - 9lib TW

世界). 無形文化遺產. •. むけいぶんかいさん、非物質文化遺產、 Intangible Cultural Heritage. •. 2003 年第32 回文教組織総会所採択的「無形文化遺産の保護 ... 於 9lib.co -

#77.前往觀看聯合國教科文組織無形文化遺產「男鹿生鬼」 - Travel ...

秋田縣男鹿市的傳統祭典「男鹿生鬼」(英文)於2018年12月登錄為聯合國教科文組織無形文化遺產。這是男鹿半島全域流傳下來的傳統民俗祭典,在除夕晚上,戴上鬼面具, ... 於 www.japan.travel -

#78.日和紙手漉技術登錄世界無形文化遺產 - 公視新聞網

聯合國教科文組織,在巴黎審核世界''無形文化遺產''的申請,今天清晨,日本''手造和紙''技術,順利成為、無形文化遺產。 大清早等到了巴黎傳回申遺 ... 於 news.pts.org.tw -

#79.無形文化遺產 - 中文百科知識

無形文化遺產 · 根據日本政府1950年頒布的《文化財保護法》,其中最為突出的是將文化財分為“有形文化財”、 · 2. · 3.“民俗文化財”——與衣食住行、傳統職業、信仰、節慶活動等 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#80.佛朗明哥、疊人塔、地中海飲食...還有山谷中「吹口哨」 - 太報

西班牙有49 項世界遺產,以及20 項非物質文化遺產(無形文化遺產),除了有大家耳熟能詳的佛朗明哥、地中海飲食、法亞節(火節)之外,還有許多很特別 ... 於 www.taisounds.com -

#81.馬拉松&無形文化資產民俗類 - 跑者廣場

何謂無形文化資產文化資產廣義來說包含共時與歷時的「文化財產」與「文化遺產」,而「有形」與「無形」僅是對應的指稱,所謂的有形文化資產就是物質性 ... 於 www.taipeimarathon.org.tw -

#82.文化遺產最吸晴台學者:推觀光不能缺

台灣雖不是聯合國會員國,分別於2002年、2010年開始推動世界遺產、非物質文化遺產潛力點,為登錄做準備。截至目前為止已公布18處世界遺產潛力點,包括玉山 ... 於 www.epochtimes.com -

#83.我國25個非物質文化遺產項目成功入選聯合國教科文組織非物質 ...

加上此前已入選的昆曲、古琴藝術、新疆維吾爾木卡姆藝術以及與蒙古國聯合申報的蒙古族長調民歌等4項,我國目前共有29個項目列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”和“急需保護 ... 於 www.mct.gov.cn -

#84.世界非物質文化遺產專題研究 - 國立臺北大學

然而文化資產並非僅有實體的古蹟、建築物或構造物或物件,還包括了「無形」的文化資產─社區、群體或 ... 聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》於2003年通過,. 於 new.ntpu.edu.tw -

#85.世界無形文化遺產相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的世界無形文化遺產相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#86.藝術生活(表演藝術篇)資源版Ch05-3 無形且無價的文化遺產

就文化資產而言,在概念上可分為「有形文化遺產」與「無形文化遺產」兩種。「有形文化遺產」,根據《保護世界文化和自然遺產公約》(簡稱《世界遺產 ... 於 jibaoviewer.com -

#87.《無形文化遺產的護衛與博物館-日本經驗》。文化部文化資產局

無形文化遺產 的護衛與博物館-日本經驗》。文化部文化資產局。 全新,書況如圖。 購買《無形文化遺產的護衛與博物館-日本經驗》。文化部文化資產局. 於 shopee.tw -

#88.日韓無形文化遺產國家制度的成立

時代氛圍對民俗學論述也不無. 影響,重構歷史真實性的信念,成為韓國的民俗學者深度參與的基礎。 關鍵詞:無形文化遺產、無形文化財、民俗文化財、日本、韓國. *. 收 ... 於 libwri.nhu.edu.tw -

#89.白沙屯拱天宮-無形文化資產

所謂「無形文化資產(遺產)」(Intangible Cutural Heritage),依據聯合國教科文組織所定義:「指被各群體、團體或個人視為其文化遺產的各種實踐、表演形式、知識、 ... 於 www.baishatun.org.tw -

#90.有形和無形文化遺產的保護與城市更新 - 每日頭條

文化遺產保護分為有形文化遺產保護和無形文化遺產保護,對於有形文化遺產的保護通過多年的研究積累了豐富的經驗,但對無形文化遺產的保護卻缺少系統的 ... 於 kknews.cc -

#91.國藝會無形文化資產補助政策分析一、緒論

等,皆包括在無形文化遺產(資產)範疇。 廣義的文化資產包括「文化財產」與「文化遺產」,台灣自2005 年實施. 新版《文化資產保存法》,將文化資產概分為「有形文化 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#92.亞洲工業遺產臺北宣言(Taipei Declaration for Asian Industrial ...

與工業遺產及當地人民關係密切的無形文化遺產,也必須被視為整體保護的一部份。 VIII. 體認到為確保亞洲地區工業遺產 ... 於 anih.culture.tw -

#93.無形文化遺產

無形文化遺產 最新文章相關標籤: Pizza Margherita, 瑪格麗特披薩, 那不勒斯披薩, 無形文化遺產, 拿坡里披薩協會, STG. 於 everylittled.com -

#94.無形文化遺產與地方社會(I) - Ritual, Theatre and Folklore

無形文化遺產 與地方社會(I). 無形文化遺產與地方社會專輯(I). Special Issue on "Intangible Cultural Heritage and Local Societies" — Part Ⅰ. 王嵩山。 於 ritualtheatreandfolkloreat.blogspot.com -

#95.聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產體驗世代 ... - Momo 購物

前言聯合國教科文組織在《人類口述與無形遺產代表作》名錄中記載了豐富的人類經驗與傳統,申明「文化遺產的珍貴性更甚於有形的地點、古蹟與物品」,藉 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#96.【埼玉縣】UNESCO無形文化遺產之秩父夜祭 - MATCHA

秩父夜祭是一個位於埼玉縣秩父市的「秩父神社例年祭典」,擁有300年以上的歷史,氣氛莊嚴,為UNESCO無形文化遺產及國家重要無形民俗文化財。 於 matcha-jp.com -

#97.相關資訊- 何謂非遺

2.) 「非物質文化遺產」又名「無形文化遺産」(Intangible Cultural Heritage)。 根據《保護非物質文化遺產公約》,非物質文化遺產(簡稱:非遺)是指「被各社區、群體 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#98.書法申登無形文化遺產日人發起運動 - Taiwan News

書法申登無形文化遺產日人發起運動. 特派員看世界專欄(中央社記者楊明珠東京19日專電)日本1項統計顯示,2014年的書法人口有480萬人,本月初幾個與 ... 於 www.taiwannews.com.tw