無形文化遺產台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王唯工寫的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版) 和IkeIjeh的 50位史上最偉大的建築師:他們的傑作建構了世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站以2014 佛羅倫斯宣言倡導的文化遺產保存步趨探討台灣平埔原 ...也說明:遺產的保護延伸到更多的無形文化遺產範疇,2014年12月10日於加拿大溫哥華草擬的「監護原住民祖. 先墓地作為聖域與文化景觀宣言(Declaration on the Safeguarding of ...

這兩本書分別來自大塊文化 和本事出版社所出版 。

國立聯合大學 客家語言與傳播研究所 范瑞玲所指導 施于婕的 苗栗客家纏花之文化傳衍 (2021),提出無形文化遺產台灣關鍵因素是什麼,來自於客家纏花、春仔花、女紅、客家女性、文化再生產。

而第二篇論文國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 洪祺森所指導 沈蓉兒的 臺灣無形文化資產教育發展與現況之研究 (2021),提出因為有 無形文化資產、文資教育、工藝傳承、文化創意產業、傳習計畫的重點而找出了 無形文化遺產台灣的解答。

最後網站20140924 王嵩山老師談「無形文化遺產的基本形式」 - YouTube則補充:本場講座是 台灣 大學原住民族研究中心於2014年秋季規劃之「傳統知識與 文化 資產」系列講座(二)的第一場。邀請到逢甲大學歷史與文物研究所教授暨亞太 ...

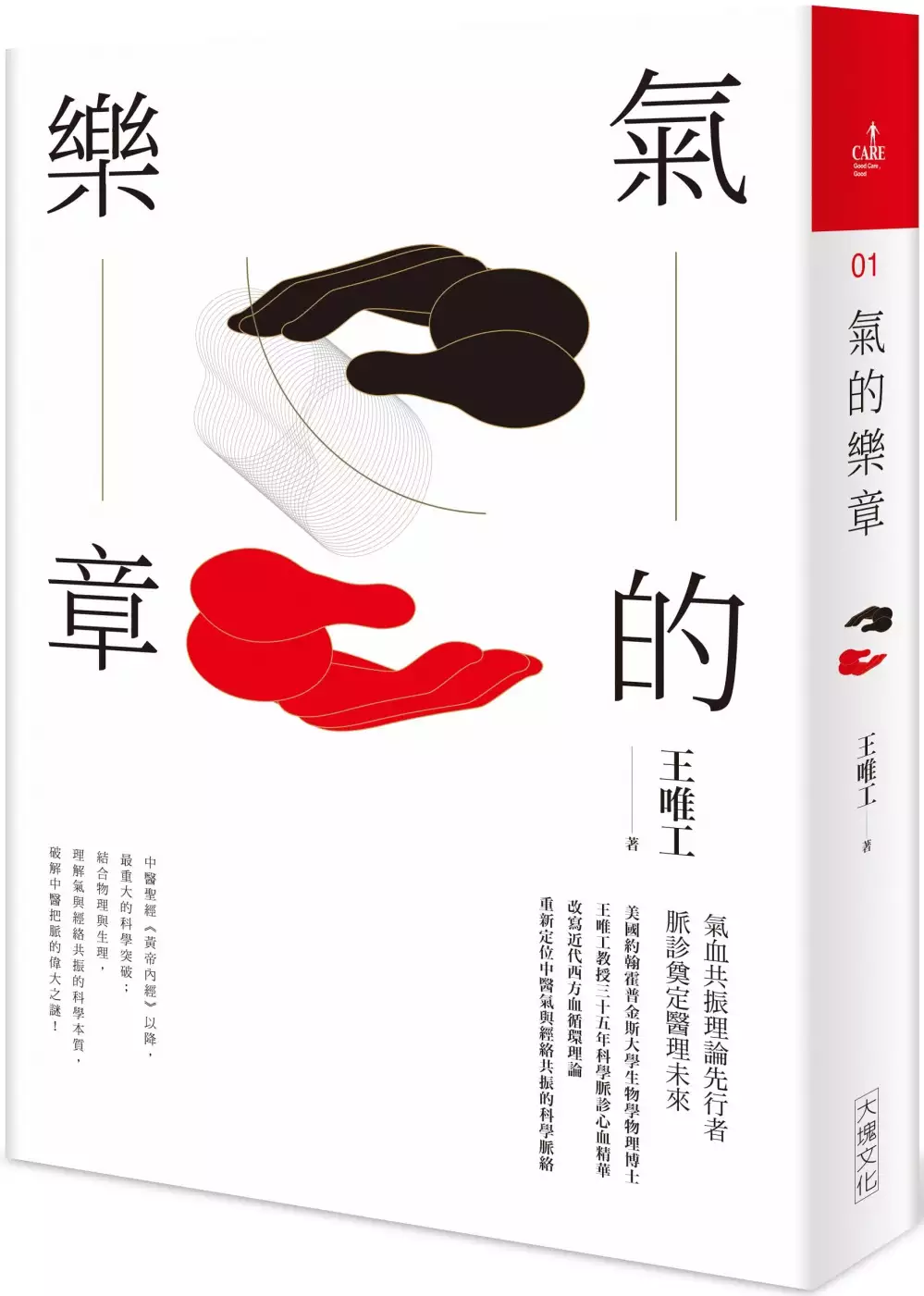

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決無形文化遺產台灣 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

無形文化遺產台灣進入發燒排行的影片

本集主題:「圖解台灣傳統宗教文化」介紹

訪問作者: 謝宗榮

內容簡介:

由傳統的宗教信仰所衍生出的各個文化面向,一向是人類社會中的重要文化資產。或謂一個人的旅遊地圖中,一生所必要親眼目睹的人類文明史景觀,諸如中國的雲岡造像、敦煌莫高窟、希臘的神殿、義大利與西班牙的教堂等,無一不是宗教文化的產物。而在世界上著名的古代藝術作品中,不論是中國先秦的銅器與玉器、漢代的帛畫、三星堆的青銅面具,以及歐洲文藝復興時期米開朗基羅的石雕像、達文西與拉菲爾的聖壇畫、聖母像等,皆是宗教文化的展現。

台灣傳統宗教文化中的神像、寺廟建築等,雖然無法和這些世界頂尖的宗教作品相提並論,然而由於台灣傳統宗教文化的內容豐富,除了起源自遠古時代的自然崇拜與巫術信仰之外,更有儒教與道教、佛教的巨大影響,面貌十分多元化。這些宗教文化的內涵,也隨著各族群、地域的不同而各自呈現出其特殊的文化形貌,再加上台灣民間的廟會活動興盛,無形的信仰文化資產更讓這些以寺廟建築為主的有形文化顯得活潑而生動,而不再只是脫離當代生活經驗的「遺產」。

台灣的社廟宛如一座挖掘不完的寶庫,不論其規模大小,只要我們用心加以深入觀察,都可以編織、描繪一幅十分生動而精彩的「圖畫」,而且更是年復一年不斷上演的「動畫」。《圖解台灣傳統宗教文化》中所呈現的文字與圖片,是筆者二十多年來在全台踏查之下所累積的成果。以筆者一己之力,雖然無法將全台每一座社廟及其廟會活動都考察一遍,但是從數萬張的圖片中逐一檢視而挑選出較具有代表性者,對於年近花甲的本人來說,也是視力與記憶力上的一大考驗。因此,若是以「圖文書」的標準來說,這本《圖解台灣傳統宗教文化》無疑是全新的呈現。

作者簡介:謝宗榮

謝宗榮(1960~)

◆出生於南投,國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士。

◆曾任中央研究院中國文哲所研究助理、私立大葉大學兼任講師、國立臺灣藝術大學傳統工藝系兼任講師。

◆現職宗教與民俗研究者,輔仁大學進修部宗教系兼任講師。

◆著有《神像與信仰》(台北縣立鶯歌陶瓷博物館)、《台灣傳統宗教文化》(晨星出版)、《台灣傳統宗教藝術》(晨星出版)、《臺灣的信仰文化與裝飾藝術》(博揚文化)、《台灣的王爺廟》(遠足文化)、《臺灣的廟會文化與信仰變遷》(博揚文化)、《臺灣的道教文化與祭典儀式》(博揚文化)、《臺灣的民俗信仰與文化資產》(博揚文化)等書。

作者粉絲頁: 耕研居宗教民俗研究室

出版社粉絲頁: 晨星出版、 晨星圖解台灣

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

苗栗客家纏花之文化傳衍

為了解決無形文化遺產台灣 的問題,作者施于婕 這樣論述:

民間的女紅「客家纏花」,曾經存在於臺灣北部的中壢、新竹、苗栗三個客家地區,乃大戶人家「秀異」的嫁妝,為客家「四頭四尾」裡屬於「針頭線尾」所含括的品項之一。2011因一位遊客一句話:我婆婆以前因為這個,歷經四年才嫁入婆家大門!引發研究者的好奇,這項運用樸實材料,透過客家女孩巧手慧心,所製作的纖維工藝,客家先民將它的美,融入日常生活裝飾與敬神祭祀中,展現該族群對於婚姻及子嗣延續的重視。 本研究以尚存有客家纏花古物之家族為研究場域,並在藏家、文史工作者及目前執業的纏花工藝師,共10位受訪者協助之下,採取深度訪談法,多面向的探討客家纏花流傳之源由及文化傳衍。透過Bourdieu的文化再生產觀點

,基於婚俗嫁妝的起源,從受訪者的記憶回溯,實體紀錄及相關資料搜集,建構這些家族的生存場域、風俗慣習及經濟、文化、人口資本運作的關聯。封閉的客家社會場域中,傳統禮俗包裝下強制性的慣習、無從抗拒的命運和使命,客家女子只是一種勞動資產,一個文化再生產理論中受暴力支配的行動者。 本研究發現:客家纏花是一種文化的實踐,因滿足生活所需而產生的行為或物品。物質上它是婚禮嫁妝、精神上則代表了這些家族傳衍再製的文化資本。家族女子從小接受教育、女紅的養成,學習獨立自處的能力,從客家纏花豐富的樣貌及奔放的色彩推論,客家女孩內心不受禁錮的堅韌心性,成為客家社會的堅固基石。然而,曾經存在於客家社會,因戰亂與工業化造成

場域的變遷,客家女性取得獨立工作權,不再為家族所制約,客家纏花也因此失傳了。時下春仔花稼接的仿真花或稱擬真花,以它豐富的色彩及優雅的姿態再生,研究者期待還原客家纏花製作的源由及脈絡,讓執業者或喜愛者都能清楚了解「客家纏花」,賦予了文化再製的生命,持續綻放它的精神與美麗。

50位史上最偉大的建築師:他們的傑作建構了世界

為了解決無形文化遺產台灣 的問題,作者IkeIjeh 這樣論述:

建築,作為一種藝術形式的確是獨一無二; 它也是唯一讓我們不得不親自參與的藝術形式。 那些被我們推崇的偉大建築師,比起在其他領域的專業人士, 更有可能影響我們的日常生活。 在所有的藝術形式中,建築就是人類的故事, 透過這些故事,我們可以了解是哪些人讓這些故事變得偉大, 而這件事最有價值的一面,就是我們對自己又多了解了一些。 本書所介紹的古今世界著名建築── 從赫米烏努大師的埃及金字塔,到貝聿銘設計的羅浮宮玻璃金字塔,古今對照; 由約恩·烏松設計的雪梨歌劇院,已被列為世界遺產,為澳洲帶來龐大的觀光效益; 倡導永續性城市建築的建築大

師揚·蓋爾,將墨爾本打造成為世界最宜居的城市之一; 中國明朝建築師蒯祥率領香山工匠興建的紫禁城,是古代宮殿藝術的集大成之作, 也是全世界最宏偉的宮殿建築群之一; 建築師菲利波·布魯內萊斯基運用雙層圓頂技法, 打造出全世界最大的磚造圓頂教堂──聖母百花大教堂; 當然,也別錯過了由建築師華特.葛羅培斯於1919年春季創建的包浩斯學院, 正是二十世紀現代藝術運動最具影響力的建築…… 50位建築大師中,你認識幾位?實地看過的建築有多少? 本書介紹許多表現精采、成就卓越的建築大師, 帶領你神遊世界,觀賞許多偉大的建築。 本書作者是一位建築師,也是建築評論家,

這是他以世界建築歷史年表的排列, 精選了50位全世界最了不起的建築大師, 介紹每位大師的生平、創作風格及其對於後世的影響。 如作者所言,「認識每位建築大師的環境、文化、侷限與原則,以及建築如何幫助我們形塑造我們所居住的世界。在每個建築大師的一系列的成功與挫敗中,我們可以找到克服逆境的工具。」

臺灣無形文化資產教育發展與現況之研究

為了解決無形文化遺產台灣 的問題,作者沈蓉兒 這樣論述:

文化資產是人類生活所留下來的歷史軌跡與精神象徵,身為文化創意設計師,對於專屬於自己國家的歷史記憶、文化資產,應不斷的專研與梳理,藉以深化設計的文化厚度。然而無論是有形或無形文化資產的保存消逝速度很快,政府、學術研究單位、團體乃至於所有民眾,都應對於文化資產議題的正視,為文化資產的傳承與活化而努力。文化資產不僅應從保存的角度來思考,更應為文化資產的傳承、活化、再利用規劃積極作為。為探討我國目前對於無形文化資產教育的實際發展與相關政策狀況,本研究針對臺灣對於無形文化資產的推廣與保存方式,以個案研究法進行,並以深度訪談以及紮根理論進行解析為主要研究方法,探討我國無形文化資產學習與傳承教育的政策與實

施現況。為此,本研究之研究目的為:1.以深度訪談法,探討目前臺灣無形文化資產保存之策略與現況。2.基於布魯姆(Bloom)教學目標理論,探討臺灣文資保存者之教育傳承方式。3.依據研究結論提供臺灣推動文化資產傳承教育政策推動之建議。本研究將選擇以(一)文化創意產業發展;(二)文化資產保存;(三)文化資產傳承與教育;(四)教育理論,這四大觀點來做文獻探討並從中選擇布魯姆(Bloom)教學目標理論規劃出訪綱內容,邀請深度訪談文化部登錄之兩位傳統表演藝術、八位傳統工藝、兩位重要保存技術及保存者,共以十二位國寶藝師為研究個案,試圖釐清國寶藝師在進行無形文化資產的教育時,所採用之教育策略、程序、目標,及面

臨問題。研究結果可知:1.藝師及藝生雙方計畫上都需調整補助費用。2.傳統技藝學習的時間讓藝師與藝生雙方可以達到平衡的時間情況下進行。3.建立更完善的教學體制方式。4.傳習計畫結束後讓藝生可以有未來出路的鋪陳。5.建議未來研究可以持續選擇其他位國寶藝師為研究對象,持續將針對無形文化資產以研究方式記錄。本研究看到國寶藝師對於傳習的期望,普遍認為無形文化資產的快速消逝是值得憂慮的現況,期待能呼籲文化保存的重要性,提倡多元面向的推廣,使無形文化資產的價值得以普遍被認同,引起學習共鳴,希望藉此也提高民眾對無形文化資產的印象有所活化及改變對於產業文化資產的認知。

想知道無形文化遺產台灣更多一定要看下面主題

無形文化遺產台灣的網路口碑排行榜

-

#1.台灣參與聯合國文化保存的困難與機會

Heritage, 2001)及《保全無形文化遺產公約》(The Convention for the Safeguarding of the. Intangible Cultural Heritage, 2003)等,以及將《軍事衝突中文化資產 ... 於 www.taiwanncf.org.tw -

#2.無形文化遺產的永續發展:臺灣客家八音的生態變遷與樂人

無形文化遺產 ; 永續發展 ; 臺灣客家八音 ; 生態取徑 ; 遺產化適應 ; intangible cultural heritage ; sustainability ; Taiwan Hakka bayin ; ecological ... 於 www.airitilibrary.com -

#3.以2014 佛羅倫斯宣言倡導的文化遺產保存步趨探討台灣平埔原 ...

遺產的保護延伸到更多的無形文化遺產範疇,2014年12月10日於加拿大溫哥華草擬的「監護原住民祖. 先墓地作為聖域與文化景觀宣言(Declaration on the Safeguarding of ... 於 repository.ncku.edu.tw -

#4.20140924 王嵩山老師談「無形文化遺產的基本形式」 - YouTube

本場講座是 台灣 大學原住民族研究中心於2014年秋季規劃之「傳統知識與 文化 資產」系列講座(二)的第一場。邀請到逢甲大學歷史與文物研究所教授暨亞太 ... 於 www.youtube.com -

#5.兩岸文化的對話非物質文化遺產特展在台中 - PeoPo 公民新聞

台灣 目前登錄為無形文化資產的文物已有103件,面臨全球化下的同質文化問題,行政院文建會對於台灣無形文化資產的生產、保護、延續和再創造正在進行蒐集和 ... 於 www.peopo.org -

#6.台灣文化資產史綱-大綱整理 - 熠的小天地

一、世界遺產. 聯合國教科文組織於1972年訂定世界文化與自然遺產保護公約(以下簡稱世遺公約) · 二、無形文化遺產. 即聯合國教科文所稱之非物質文化遺產 · 三 ... 於 u950267.pixnet.net -

#7.登錄文化遺產林會承:提高能見度 - 台灣醒報

林會承坦言,由於我國不具有「世界遺產」及「無形文化遺產」提報資格,「世界記憶」(Memory of the World)有明顯的政治干預,而跨國提報又牽涉到 ... 於 www.anntw.com -

#8.政府研究資訊系統GRB

關鍵字:數位典藏;非物質文化遺產;阿美族;豐年祭;資通訊科技. 本計畫「台灣原住民族文化資產的數位典藏與傳播發展」,針對當代部落如何傳承、發展並再造傳統祭典 ... 於 www.grb.gov.tw -

#9.2015 世界遺產講堂成果報告書

改、擴充,同時也把2003 年聯合國教科文組織所提出的無形文化遺產. 的概念帶入法規中。 ... 印象中台灣建築較久遠都列為幾級古蹟,其背後的事績應該是有特殊或意. 於 192.192.83.167 -

#10.走入大絲路南亞段:印度聯合國非物質文化遺產 - 台灣金融研訓院

吳德朗,天下雜誌出版社,眾多的節日、儀式及多元的表演藝術,為世人帶來色彩和歡樂,也喚醒人們對印度文化遺產的信仰和認同。 《走入大絲路南亞段:印度聯合國非物質 ... 於 service.tabf.org.tw -

#11.文化財- 教育百科

狹義的文化財指有形文化資源,如古籍、文物、名勝、史蹟等;廣義的文化財則指所有對現代生活具有歷史意義或實際影響的文化遺產,除了有形文化資源外,尚包括無形文化 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#12.高雄文化資產網

高雄文化資產網商標. ::: 網站導覽 回首頁 高雄市政府 高雄市文化局. 展開搜尋. 全站搜尋. 熱門關鍵字:. 藝文 · 文資 · 文化資產. 關閉搜尋. 於 heritage.khcc.gov.tw -

#13.UNESCO 認証「合作社分享共同利益的理念與實踐」為無形 ...

UNESCO 認証「合作社分享共同利益的理念. 與實踐」為無形文化遺產的經緯與意義 ... 念與實踐」是人類無形文化的遺產,值得 ... 國,受到合作社思想的薰陶,尤其是台灣. 於 clc-coop.tw -

#14.2009兩岸非物質文化遺產特展 - 人間福報

二○○九兩岸非物質文化遺產特展」,十二日在文建會所屬文化資產總管理處籌備處所在地的台中創意文化園區盛大開幕,大陸和台灣展出共約八百多件最具代表性的特色文物 ... 於 www.merit-times.com -

#15.文建會世界遺產網站上線,歡迎各界多加利用!

行政院文化建設委員會所屬文化資產總管理處籌備處,已完成「世界遺產中文網頁」 ... 「世界遺產中文網頁」不但包括有形與無形的世界遺產,亦涵蓋台灣世界遺產潛力點的 ... 於 newsletter.ascdc.sinica.edu.tw -

#16.台灣民俗學的建構: 行為傳承、信仰傳承、文化資產| 誠品線上

台灣 民俗學的建構: 行為傳承、信仰傳承、文化資產:【本書特色】1.第一本為民俗研究立論的專書。2.從民俗到世界無形文化遺產,作者以文化財保護大國日本為例, ... 於 www.eslite.com -

#17.無形文化遺產相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的無形文化遺產相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#18.書法申登無形文化遺產日人發起運動 - Taiwan News

書法申登無形文化遺產日人發起運動. 特派員看世界專欄(中央社記者楊明珠東京19日專電)日本1項統計顯示,2014年的書法人口有480萬人,本月初幾個與 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#19.南韓:「穿韓服」將成為國家非物質文化遺產 - 聯合報

據南韓《東亞日報》報導,南韓文化遺產廳3月24日表示將把「穿韓服」指定為國家非物質文化遺產,並指「穿韓服是我們民族的重要資產,因此有必要將其 ... 於 udn.com -

#20.文化資產保存法 - 全國法規資料庫

二、無形文化資產:. (一)傳統表演藝術:指流傳於各族群與地方之傳統表演藝能。 (二)傳統工藝: ... 於 law.moj.gov.tw -

#21.台啤與花生有機會嗎?邊喝Espresso 邊討論政治與牢騷的義大 ...

... 遺產」之後,義大利政府再提申請,望義式濃縮咖啡(Espresso)同樣被納入世界無形文化遺產之中。 ... 民調:與烏克蘭相比美國人更願意協防台灣. 於 buzzorange.com -

#22.讓孩子帶著知識去旅行!細數18個台灣世界遺產潛力點

整體價值涵蓋面非常廣,除有形的建築遺構、出土文物、標本外,無形的文化遺產,皆有極高的總體價值與重要性,符合世界遺產登錄標準第六項。 15. 澎湖 ... 於 www.everydayweplay365.com -

#23.第二章文化資產保存觀念制度 - 政治大學

Intangible Cultural Heritage)來保護無形的文化遺產。 ... 25林會承主編,《2003 年台灣文化資產保存年鑑:古物、古蹟、歷史建築》,台南:國立文化資產. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#24.中國第五大發明-二十四節氣列入聯合國非物質文化遺產

中國大陸申報人類非物質文化遺產代表名錄的項目「二十四節氣」,在該屆會議上接受 ... 帶來文化意義已深植中國民間,甚至台灣某些節慶(像是冬至),怪不得能被列入文化 ... 於 www.xinmedia.com -

#25.《青少年文化觀》台灣世界遺產潛力點? 太魯閣 - 金車文教基金會

台灣 世界遺產潛力點? 太魯閣、玉山成青少年首選 文化,是先民至今的發展軌跡,訴說著城市的興衰起落,任何有形或無形文化資產皆具有承先啟後的歷史 ... 於 kingcar.org.tw -

#26.臺灣博物館;你的博物館: 【文化遺產】跨越固有思維享受珍貴 ...

跨越有形無形遺產的思維享受彌足珍貴的文化盛宴 ... 雖然台灣並非UNESCO的締約國,無法申請登錄世界遺產,但在這個美麗小島上,仍有許多獨具特色的 ... 於 ntmedu.blogspot.com -

#27.立委:申請「台灣眷村文化」入聯合國無形文化遺產! - 客新聞

湯蕙禎表示,「台灣眷村」這個專屬於台灣的聚落,居民來自中國各省,因國共內戰遷徙至台灣,讓台灣有了更多元的文化,同樣地也把多元文化與生活美食帶進了 ... 於 hakkanews.tw -

#28.102 年公務人員高等考試三級考試試題 - 公職王

震災除了造成台灣中南部人命重大傷亡之外,也重創台灣的許多古蹟,例如霧峰林 ... 此次會議主題是「場所精神:在無形文化遺產與有形文化遺產之間(The. 於 www.public.tw -

#29.《文化桃園夏季號》 淺談無形文化資產 - 鏡週刊

2001年「世界文化多樣性宣言」、2003年「保護非物質文化遺產公約」、2005年「保護和促進文化表現形式多樣性公約」,國際趨勢將文化保存範圍擴大到集體記憶 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#30.學期別: 1062 課程名稱: 085187-0 文化資產概論一、課程目標 ...

課程除將討論台灣與日本、英國、美國等各國的文化資產法規與文化資產保存概況,也將從遺址保存、 ... 日韓無形文化遺產國家制度的成立:體系與機制之知識與社會因素。 於 www.ncnu.edu.tw -

#31.白沙屯拱天宮-無形文化資產

所謂「無形文化資產(遺產)」(Intangible Cutural Heritage),依據聯合國教科 ... 已被指定為國家級無形文化資產的「白沙屯媽祖徒步進香」,亦入選為台灣宗教百景之 ... 於 www.baishatun.org.tw -

#32.日33種傳統慶典活動申遺成功安倍晉三:願人民引以為傲

就此,日本境內的世界無形文化遺產共有21件。 ... 政府間委員會,日本時間今天凌晨2時許(台灣時間1時許)決定將日本所申請的33種傳統慶典活動「山. 於 www.setn.com -

#33.香港观察:点石成金的非物质文化遗产 - BBC

龔如心遺產案雖然告一段落,「遺產」二字仍然成為近日香港的焦點。新春期間,民政事務局局長曾德成表示,政府將展開全港非物質文化遺產首期普查,希望 ... 於 www.bbc.com -

#34.2013無形文化資產保存制度與活用地域資源研討會議程 ...

日本、台灣專家分享相關經驗與討論,以期作為國內保存非物質文化遺. 產與推展民俗文化財之參考。要言之,以日本案例與經驗,提供台灣建. 立以非物質文化遺產為核心價值 ... 於 web.tourism.mcu.edu.tw -

#35.什麼是無形文化資產 - in臺南無影藏

而依據臺灣的《文化資產保存法》之定義,屬古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、古物等可歸為有形文化資產,而傳統藝術、民俗及有關文物、文化資產保存技術及保存者則 ... 於 intainan2015.wordpress.com -

#36.无形文化资产保护与创新 以台湾为例

一、非物质文化遗产与无形文化资产. 文化是一种生活方式,存在于民众的生活各层面;探讨文化议题时,为讨论. 或研究需要,往往将文化分为「物质/非物质」两个层面,然 ... 於 ttecda.com -

#37.中華民國無形文化資產民俗類 - 维基百科

中華民國無形文化資產民俗類. 用於屬性文化遺產保護狀況(P1435)表達文化資產的法律地位,本項專用於中華民國境內文化資產,同等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.世界僅有特色文化湯蕙禎:台灣眷村文化應積極推動保留

... 教科文組織無形文化遺產」為目標,透過產、官、學合作全力蒐集整理有形、無形獨特而珍貴的台灣眷村文化,讓全世界看見。 (湯蕙禎,保留眷村文化) 於 www.ettoday.net -

#39.國家地理終極旅遊:聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產

書名:國家地理終極旅遊:聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產:體驗世代流傳的文化習俗與表現形式,原文名稱:UNESCO Intangible Cultural Heritage: Cultural ... 於 www.books.com.tw -

#40.國藝會無形文化資產補助政策分析一、緒論

等,皆包括在無形文化遺產(資產)範疇。 廣義的文化資產包括「文化財產」與「文化遺產」,台灣自2005 年實施. 新版《文化資產保存法》,將文化資產概分為「有形文化 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#41.台灣無形文化資產傳統藝術登錄現況- 月旦知識庫

林茂賢,「無形遺產(資產)」據聯合國教育、科學及文化組織(簡稱教科文組織)於西元2003年公布的《無形文化遺產保護公約》(Th,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索 ... 於 lawdata.com.tw -

#42.楊方專文:非物質文化遺產淺說 - 風傳媒

「文化遺產」的概念在聯合國教科文組織(UNESCO)的推動下, ... 「非物質文化遺產名錄」(Lists of Intangible Cultural Heritage)其實包含兩種名錄 ... 於 www.storm.mg -

#43.台灣世界遺產潛力點

台灣 世界遺產潛力點是指由文化資產局,根據聯合國教科文組織所規範的世界 ... 有形或無形文化資產皆具有承先啟後的歷史意義,都值得被保存與傳承。 於 angeloemiliovilla.it -

#44.飲食申遺面面觀- 文化遺產 - RFI

提起文化遺產,浮現在我們腦海中的首先是那些歷史、藝術和具有科學價值的文物以及聳立在各國不同場所的古代建築。應該說,人們對“非物質文化遺產”的 ... 於 www.rfi.fr -

#45.兩岸首度合作最大規模「非物質文化遺產特展」 12日盛大開幕

兩岸各推出具代表性的傳藝表演,大陸由泉州提線木偶戲掛帥演出「青春夢」及「馴猴」,台灣以風靡全台的霹靂布袋戲相迎,採用的是生旦淨末丑角色搭配同人誌 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#46.intangible heritage - 無形文化資產 - 國家教育研究院雙語詞彙

無形 文化資產,又稱為「非物質文化遺產」(intangible cultural heritage),從20世紀70年代以來,非物質文化遺產的保護逐漸成為一個國際性議題;聯合國從1989年第25屆 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#47.日韓無形的文化財保護制度 - 國立傳統藝術中心

本書共分為「保護非物質文化遺產公約的成立與影響」、「日本無形的文化財保護 ... 文化遺產保護之國際經驗談起,進而深度介紹台灣鄰國--日本與韓國在無形的文化財保護 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#48.台灣與世界遺產 - 國家政策研究基金會

根據聯合國教科文組織的「保護非物質文化遺產公約」的定義,非物質文化遺產或無形文化遺產(Intangible Cultural Heritage)是指「被各群體、團體、有時 ... 於 www.npf.org.tw -

#49.馬拉松&無形文化資產民俗類 - 跑者廣場

「無形文化遺產(資產)」(Intangible Henitage),依據聯合國教育、科學及文化 ... 搶孤並非頭城專有的民俗,清乾隆年間台灣文獻史料如《重修台灣 ... 於 www.taipeimarathon.org.tw -

#50.新竹純米粉申請世界無形文化遺產 - 料理‧台灣

日前媒體報導,繼義大利那不勒斯(或譯拿坡里)的手拋披薩入選聯合國教科文組織的「無形文化遺產」(Intangible Culture Heritage)後,法國的麵包師傅也動員發聲, ... 於 ryoritaiwan.fcdc.org.tw -

#51.無形文化資產之保存維護(行政院全球資訊網-院會議案)

無形 文化資產之保存維護工作,是台灣保存歷史記憶與先民傳統智慧的重要工程,也 ... 傳統及傳統知識與實踐,與聯合國《保護非物質文化遺產公約》之分類方式相對應。 於 www.ey.gov.tw -

#52.台灣的世界文化遺產 - Castagne

台灣 的世界文化遺產 高雄科技大學水產養殖系. ... 必訪的「清水寺」是世界遺產之一超A評論》「和食」與「世界無形文化遺產」的政治經濟學. 於 castagne.ch -

#53.別只關心古蹟,它們也是文化資產的一份子!(上)

台灣 的文化資產共有14大類,其中9類是「有形文化資產」,有5類是「無形文化資產」。 ... 作「非物質文化遺產」,是一個相較之下比較新的、也比較抽象的文化保存概念, ... 於 bankofculture.com -

#54.《無形文化遺產的護衛與博物館-日本經驗》。文化部文化資產局

購買《無形文化遺產的護衛與博物館-日本經驗》。文化部文化資產局. ... 台灣熱賣洗鼻器鼻炎鼻腔沖洗成人生理性鹽水家用醫用壺鼻竇炎神器噴霧UZMh. $73. 已售出2,285. 於 shopee.tw -

#55.海納百川》彌補台灣尚無世界遺產的缺憾(吳銘)

不僅保護了總面積達7.05萬平方公里的重要自然生態系統和自然遺跡,還保存了200多個文物保護單位、非物質文化遺產和眾多的歷史文化名城名鎮名村和傳統村落 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.世界文化遺產台灣 - 職涯貼文懶人包

提供世界文化遺產台灣相關文章,想要了解更多台灣複合遺產有哪些、台灣戰地遺跡、無形文化遺產台灣相關職涯資訊或書籍,就來職涯貼文懶人包. 於 jobtagtw.com -

#57.無形文化資產

無形 文化資產之保存維護工作,是台灣保存歷史記憶與先民傳統智慧的重要 ... 教科文組織(UNESCO)《保護無形文化遺產公約》,「無形文化遺產」之定義 ... 於 clementmagliocco.ch -

#58.參加「第五屆中國成都國際非物質文化遺產節」活動暨考察報告

詩等4 類12 項臺灣非物質文化遺產潛力名錄,其實質內容含括傳統藝. 術、民俗、文化資產保存技術等,更是涵蓋原住民族等多元族群。 因此,本次考察係為彰顯台灣推動非 ... 於 report.nat.gov.tw -

#59.拿坡里披薩正式列入UNESCO 世界遺產 - NOM Magazine

根據聯合國教科文組織表示,無形文化遺產設立的用意是,在消失以前,保護 ... 商標,好讓世界各地的拿坡里披薩都能維持相同標準,台灣也有部分餐廳與 ... 於 nommagazine.com -

#60.立法院議案關係文書(中華民國41年9月起編號)

族矮靈祭、王爺信仰、媽祖信仰、上元節、中元普度等12 項非物質文化遺產潛力點(詳如附. 件二)。針對上述潛力點,本部責成所屬文化資產局挹注經費並積極推動基礎 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#61.文化遺產最吸晴台學者:推觀光不能缺

台灣 雖不是聯合國會員國,分別於2002年、2010年開始推動世界遺產、非物質文化遺產潛力點,為登錄做準備。截至目前為止已公布18處世界遺產潛力點,包括玉山 ... 於 www.epochtimes.com -

#62.台灣瑰寶‧世界唯一龍鳳獅文化保存者 吳登興

泰國華僑為保存舞獅技藝,親自來台向他取經,最後乾脆每年都把他請回泰國教學。 「這群人是台灣的瑰寶,擁有傲視技藝的非物質文化遺產。」台灣知名3D ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#63.日本傳統建築工匠技術登錄世界無形文化遺產 - 自由時報

〔駐日特派員林翠儀/東京18日報導〕日本的「傳統建築工匠之技為繼承木造建築物的傳統技術」,17日獲聯合國教科文組織(UNESCO)列為「世界無形文化遺產」 ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.申請世界文化遺產,越南能,台灣能嗎?-社會| 數位台南地方新聞

根據公約第二條,無形文化遺產包含以下幾項:(1) 口頭傳說與表述,包括作為無形文化遺產媒介的語言,(2) 表演藝術,(3) 社會風俗、禮儀、節慶,(4) ... 於 tn.news.tnn.tw -

#65.保存文化資產再怎麼努力都不夠 - 金門日報

... 文化資產保存現況與展望」座談會,與會的文化部文化資產局局長施國隆舉法國把整個料理的文化價值登錄為非物質文化遺產為例,強調金門高粱酒的無形 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#66.聯合國教科文組織非物質文化遺產- 来自维基导游的旅行指南

非物質文化遺產包括語言、文學、音樂、舞蹈、遊戲、神話、禮儀、習慣、手工藝、建築藝術及其它藝術。除此之外,還包括傳統形式的聯絡和信息。這些非物質文化遺產就是聯合國 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#67.2008 無形文化資產保存動力論壇 - 世界遺產研究中心

2008年無形文化資產保存動力論壇以「無形文化資產的口傳藝術」為主題,呈現無形文化「以語言為媒介的口傳或口述傳統」特質。以研究發表、影像紀錄片及 ... 於 worldheritage.pixnet.net -

#68.「無形文化資產」保存策略研究—聚焦於傳統表演藝術的探討

世紀之交,聯合國教科文組織通過《人類口頭和無形文化遺產代表作》條例, ... 本文即是在這樣的背景下,彙整並研究相關資料,嘗試提出適合台灣無形文化資產的保存策略 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#69.展望河原- 淡水地區的無形文化資產- 關渡講座 - Google Sites

日本之寶~富士山;台灣之寶~?. 台灣的世遺潛力點. 無形文化遺產為何? 文化資產為何? 傳統藝術與民俗相關文物. 文資法" ... 於 sites.google.com -

#70.非物質文化遺產台灣 - Catpassion

台灣 非物質文化遺產協會以「美哉三晉-山西非遺台灣行」為主題的「守望 ... 各項「無形文化遺產」(Intangible Cultural Heritage,ICH,又稱為非物質 ... 於 catpassion.ch -

#71.國內外文化資產保存範疇及管理機構之比較研究A ...

及特有的無形文化資產,然而維護工作才剛起步,管理制度上或許有不完備. 之處,保存文化 ... 大利、英國、法國、美國、日本及我國台灣分別探討,尋求更為完備的文化. 於 www.feu.edu.tw -

#72.臺灣「人類非物質文化遺產代表作」十大潛力點簡介一、泰雅族 ...

布袋戲又稱掌中戲,是17世紀源於中國福建地區以戲偶來表演的. 一種地方戲劇。 布袋戲於清代傳入台灣,音樂可概分為南管、潮調、白字戲三種. 流派,此外 ... 於 gims.tnua.edu.tw -

#73.台灣無形文化資產@ 舊公寓文化領地 - 隨意窩

201112070920台灣無形文化資產 ; 台南縣. 13. 鹽水蜂炮、學甲上白礁暨刈香、西港刈香、大內頭社太祖夜祭、東山吉貝耍夜祭、永康廣興宮境內擔餅節、佳里金唐殿蕭?香、關廟山 ... 於 blog.xuite.net -

#74.【财务资产管理】文化资产保存的世界潮流从有形到无形

在全球化與文化多樣性議題正熱烈被討論的時代,台灣也有許多珍貴的「無形文化資產」 ... 貳、無形文化資產概念的發展文化遺產的保護在二次大戰後逐漸成為國際性的議題, ... 於 doc.mbalib.com -

#75.2017 亞太無形文化資產論壇-前瞻教育與當代實踐開放報名

教育,不僅是無形文化資產保存維護工作的一環,更是使傳統與民間文化在當代社 ... 無形文化遺產保存維護中的教育課 ... 台灣歷史資源經理學會秘書長. 於 www.vnu.edu.tw -

#76.台灣非物質文化 - 非營利組織網

2006年4月,《保護非物質文化遺產公約》正式生效。在這之前,由聯合國教科文組織總幹事直接指揮的「人類口述和無形文化遺產代表作公告計畫」(註二) ...,. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#77.12/12台灣史上首度舉辦之無形文化資產特展盛大開幕式!

「2009兩岸非物質文化遺產特展」今(12)日下午3點假台中創意文化園區舉行開幕式,在台灣展區外特搭設一座戲台,園區內有飛鴻館戰鼓、醒獅團、大神尪仔、電音三太子、布袋戲 ... 於 tadataiwan.pixnet.net -

#78.文化遺產

【 文化驛站】旅行台灣郵票-阿里山森林鐵路吹響世界遺產音樂列車紀念 ... 國家地理終極旅遊:聯合國教科文組織全球57大無形文化遺產體驗世代流傳的文化習俗與表現形式. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#79.《方圓之間》:「世界非物質文化遺產」、「世界記憶計畫」與 ...

之所以有《保護非物質文化遺產公約》,完全是世界遺產大獲成功之後,為教科文組織所帶來的一大啟發。因為已經保護了具有舉世價值的文化處所和自然處所, ... 於 www.thenewslens.com -

#80.两岸首度合办的非物质文化遗产特展在台中揭幕 - 中国政府网

为推动台湾地区非遗的保存与传承,台湾当局文化主管部门首次集合各地非遗精华,推出“守护·传承——台湾无形文化资产特展”,展期自12日至明年2月28日。 於 www.gov.cn -

#82.烏山頭水庫申請世界文化遺產分析許光輝

如何在追求進步的同時,又維繫傳承無可取代的有形與無形文化資產,. 使得文化產業在近年來成為 ... 座落於台灣台南縣官田鄉,烏山頭水庫蓄水面積達1300公頃,集水區. 於 seed.agron.ntu.edu.tw -

#83.人社院USR計畫- 109/10/31「士林文化資產保存研習與論壇」

下午場由台北藝術大學建築與文化資產研究所林會承教授,講述「台灣無形文化資產保存 ... 技藝傳習,以及第三版無形文化遺產、台灣非物質文化遺產潛力點進行詳細說明。 於 web-ch.scu.edu.tw -

#84.由文化資產的複合性意義邁向創新體驗的觀點

致文化遺產的狀態,無論是狹義的文物,或其廣義的文化環境場域,受到. 威脅與損壞。例如一些非實體的無形文化遺產(例如地方的傳統儀典或禮. 於 www.architw.org.tw -

#85.新加坡「小販文化」列文化遺產!同是銅板美食集散地

新加坡「小販文化」16日被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產。 ... 不過,台灣人想必會納悶:小販文化被列入世界遺產,那台灣的夜市呢? 於 www.businessweekly.com.tw -

#86.臺灣世界遺產潛力點特展 - 藝文活動平台

臺灣世界遺產潛力點展示主題,除文建會依據「世界文化遺產暨自然遺產保護公約」 ... 有形世界遺產潛力點外,在所謂的無形文化遺產方面,如:布袋戲、原住民文化、傳統 ... 於 event.culture.tw -

#87.【博物之島專文】他山之石可攻錯 從荷蘭《文化遺產法》反思 ...

因此,倘若我們以歐美所習用的「heritage」來翻譯或思考《文資法》時,反而讓我們不易看到「文化資產」定義的特殊性,殊為可惜。 資/遺產分類與「無形 ... 於 www.cam.org.tw -

#88.我國25個非物質文化遺產項目成功入選聯合國教科文組織非物質 ...

加上此前已入選的昆曲、古琴藝術、新疆維吾爾木卡姆藝術以及與蒙古國聯合申報的蒙古族長調民歌等4項,我國目前共有29個項目列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”和“急需保護 ... 於 www.mct.gov.cn -

#89.拋披薩皮榮登聯合國「無形文化遺產」,正宗的義式披薩你知道 ...

拿坡里官方認定的2種披薩,一是台灣人頗為熟悉的瑪格麗特披薩,由番茄、莫札瑞拉乳酪,加上羅勒葉組成,創作出與義大利國旗同色調「紅、白、綠」的披薩, ... 於 www.foodnext.net -

#90.全球國民信託組織在烏干達簽宣言籲共同保護文化資產

此外,與會者亦到Nsangwa村拜訪由聯合國教科文組織(UNESCO)認證的世界非物質文化遺產──樹皮布製作,從採收樹皮、採收後療傷等製作過程,觀察並深入 ... 於 e-info.org.tw -

#91.無形文化資產民俗類登錄現況研究(一)

〔本文發表於「兩岸非物質文化遺產論壇(台中場)」,文建會文化資產總管理處籌備處主辦〕. 摘要. 台灣因為地理環境及特殊歷史的發展,形成多元文化交融的特色,也讓 ... 於 www.folktw.com.tw -

#92.推薦序 【導讀】 導讀序 非物質文化遺產淺說 楊方 「文化遺產 ...

UNESCO對於保存非物質文化遺產的具體化始於1999年公布的「人類口述及無形遺產代表作的宣吿」(The Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage ... 於 m.momoshop.com.tw -

#93.夜間閒聊不能亡西班牙村莊欲讓「聊天」成非物質文化遺產

這項「al fresco」其實你我都很熟悉,與台灣的「夜間串門子」十分相似。 在阿爾加爾村,每當太陽下山、天氣稍稍轉涼之後,左鄰右舍就會開始搬出椅子,在 ... 於 dq.yam.com -

#94.非物質文化遺產台灣 - 小文青生活

關於「非物質文化遺產台灣」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 無形文化遺產- 文化部文化資產局各項「無形文化遺產」(Intangible Cultural Heritage,ICH,又稱為非 ... 於 culturekr.com -

#95.一個無形文化資產哲學芻議

無形 文化資產依照聯合國教科文組織的解釋為「被各群體、團體、有時為個人. 視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識和技能及其有關的工具、實物、. 於 libap.nhu.edu.tw -

#96.申請「台灣眷村文化」入聯合國無形文化遺產! - 客家資訊與公告

立委:申請「台灣眷村文化」入聯合國無形文化遺產! 【蘇佑昇/綜合報導】桃園市是多元的人口組成的直轄市,市內擁有許多眷村及客庄,而長期深耕桃園 ... 於 www.hakkaradio.org.tw -

#97.世界文化遺產相關知識

World Heritage,中文翻譯成世界「遺產」或「襲產」,其意指人類所居住 ... 複和遺產、非物質文化遺產」等4大類,其中又以文化遺產的登錄數量為最多。 於 www.newtaipeiheritage.tw