永和韓國街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周紘立寫的 甜美與暴烈 可以從中找到所需的評價。

另外網站路網圖、各站資訊及時刻表 - 臺北大眾捷運股份有限公司也說明:淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線時刻表,請於本網頁點選車站後再點選「時刻表」開啟。 文湖線班次密集,隨時加發列車,故原系統設計無固定時刻表。

中國文化大學 韓國語文學系 董達所指導 徐婕的 在臺韓人社區組織研究-兼論臺韓政府相關政策- (2014),提出永和韓國街關鍵因素是什麼,來自於在臺韓人、在臺韓人社區組織、韓僑、在外同胞。

而第二篇論文國立臺灣大學 地理環境資源學研究所 周素卿所指導 陳靜雯的 永和韓國街族裔經濟地景的轉型 (2014),提出因為有 韓國街、韓國華僑、族裔─文化經濟地景的重點而找出了 永和韓國街的解答。

最後網站韓國料理包初體驗 永和韓國街(中興街) 馬鈴薯豬骨湯 瑪格 ...則補充:韓國料理包初體驗│永和韓國街(中興街)│馬鈴薯豬骨湯│瑪格麗酒│火辣雞肉炒麵. 7968. 請往下繼續閱讀.

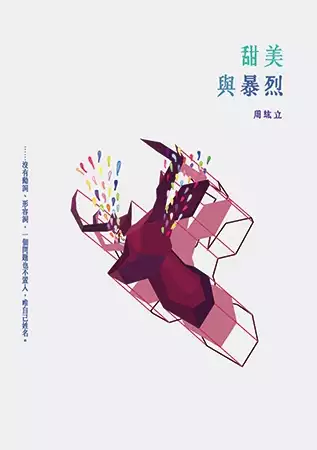

甜美與暴烈

為了解決永和韓國街 的問題,作者周紘立 這樣論述:

「……沒有動詞、形容詞,一個問題也不置入,唯自己姓名。」 七年級最認真療傷的肇字者 言叔夏、楊富閔 惜字推薦 「我由家中出發,這是人生的起點。」周紘立自稱「天生的叛家者」,筆下的「家」是維繫寫作動能的重力場。本書以文字細細描摹一個「缺席」父親,讓「甜美」、「暴烈」這兩種極端狀態結合為一。對於父親的矛盾愛憎,經由疾病與死亡的催化,在文字的世界裡,轉化成緬懷及諒解,比之於愛,更近甜美。生命既無純粹的甜美,也無絕對的暴烈。 本書分為三個選輯,以線性時間鋪陳,描繪人、物、事的異變面貌。「必然的年輪」藉自我的探問,確認了自己生存的慣性軌道;「

日常的岔路」則進一步將成長的戰線拉長,在一個熟悉又陌生的城市裡浪蕩,任行蹤勾勒一幅生活的縮影;「恍惚的月令」寫於父親過世後的一個月之間,試圖以紓緩的筆觸,慢慢醞釀「和解」的可能。 父親的衰病、母親的瑣碎絮語、必需放入括號的戀情、巷弄裡浮動的光影、擁擠熾熱的夜市、具療癒效果的進食……以及一屋之中,不同情感密度的頓挫落差。《甜美與暴烈》如一把卡榫式的鑰匙圈,收攏每個房門的鑰匙。 本書特色 ★文壇新世代最受矚目新秀言叔夏、楊富閔撰文推薦。 ★七年級散文好手周紘立的散文集結成書,周紘立曾獲林榮三文學獎、時報文學獎等文壇知名大獎,並善於以冷中帶暖的

流麗語言,鋪陳疏落裡夾帶家庭佚事。

永和韓國街進入發燒排行的影片

快訂閱 愛玩客帶你到處玩!

愛玩客YOUTUBE↓

https://goo.gl/AcZ9yD

#愛玩客 ##

愛玩客FB↓

https://www.facebook.com/isetiwalker/

愛玩客IG↓

https://www.instagram.com/sanlih_iwalker/?hl=zh-tw

在臺韓人社區組織研究-兼論臺韓政府相關政策-

為了解決永和韓國街 的問題,作者徐婕 這樣論述:

自20世紀中葉起,全球出現大量移民潮,緊接著在科技化、國際化與全球化的影響下加劇了社會的變遷。在臺韓人社會的形成可追溯到1920年代,在同為日本殖民的背景之下,臺灣與韓國開始有所往來,歷經了種種歷史與社會變遷而逐漸發展為現今的在臺韓人社會。目前在臺灣與韓國兩國有關於在臺韓人的相關研究甚少,本研究將研究重點著墨於21世紀前後到現在的在臺韓人社會發展以及在臺韓人社區組織的現況。另輔以對100名在臺韓人的問卷調查來窺探現今在臺韓人社會的組成與面貌,內容包括人口統計、職業類別、來臺因素與社交生活等等。除此之外透過各種管道蒐集整理出目前在臺韓人社區組織的名單,並進一步提供其發展史與組織詳細介紹。在第四

章兼論與在臺韓人相關的兩國政府政策,並在最後結論部分總結今昔狀況之對比以及給予建議。簡而言之本研究的主要重點內容為敘述在臺韓人社會的變遷與現況,並且透過本論文統整出目前在臺韓人社區組織的相關資料以及與在臺韓人相關之政策。

永和韓國街族裔經濟地景的轉型

為了解決永和韓國街 的問題,作者陳靜雯 這樣論述:

在全球化的時代,都市的競爭力競賽促成當代都市治理的文化轉向,文化資源被巧妙地融入公共政策與發展計畫之中,並經常以文化地景的打造作為都市經濟發展的文化策略。具有多元族群文化色彩的族裔經濟在此脈絡下成為可茲利用的題材之一,進而產生了「族裔-文化經濟地景」。本研究以永和韓國街作為族裔-文化經濟地景的研究個案,透過田野觀察與訪談,並參考文化政策文本與地方研究文獻,探察韓國街族裔經濟地景的轉型過程。研究結果顯示,韓國街之族裔-文化經濟地景的現身乃出自於為活絡地方經濟活動所舉辦的商業性文化節慶,將韓國華僑族裔的文化符碼展示於街道地景之中,藉以突顯經濟活動與族裔文化之間的關聯性。現今韓國街的族裔經濟色彩漸

趨淡化,以族裔文化符碼為號召的文化經濟色彩卻漸趨增強,於此脈絡下現身的族裔-文化經濟地景具有兩種地景意涵:其一,地景成為建構文化經濟所行使的「文化修補」(cultural fix)策略,企圖以文化符碼來填補族裔經濟的空隙,使文化經濟與族裔經濟接軌,達到地方振興之目標;其二,韓國街的韓國華僑對韓文化地景的打造賦予族裔主體身分的論述,以及延續族裔社會網絡連結的期待,顯示出地景不僅只是政經結構與文化符號化的表徵,同時亦是經由日常生活實踐與社會關係運行所產生的實踐地景。透過探察韓華族裔經濟地景的轉型過程,本研究最後將不同的華僑移民社群作一比較,呈顯出韓華在台灣社會的特殊位置,以及華僑移民社群的不同處境

。

永和韓國街的網路口碑排行榜

-

#1.【烏來一日遊】2023烏來老街美食&烏來景點推薦!瀑布交通 ...

如果只想單純在烏來老街泡湯也行,新店客運849搭到「總站」就能到,2月~4月還有烏來櫻花季能欣賞,超讚。 地點:烏來老街、烏來風景特定區地址:新北市烏 ... 於 bobby.tw -

#2.【食材採買】永和韓國街韓國食品採買(永和中興街)

永和 對我來說並不會太陌生,畢竟很早以前自己在這邊工作過.. 中興街,許多人稱這裡為「韓國街」,一條街上不少進口韓貨的店家,但看起來,是 ... 於 www.fubabytw.com -

#3.路網圖、各站資訊及時刻表 - 臺北大眾捷運股份有限公司

淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線時刻表,請於本網頁點選車站後再點選「時刻表」開啟。 文湖線班次密集,隨時加發列車,故原系統設計無固定時刻表。 於 www.metro.taipei -

#4.韓國料理包初體驗 永和韓國街(中興街) 馬鈴薯豬骨湯 瑪格 ...

韓國料理包初體驗│永和韓國街(中興街)│馬鈴薯豬骨湯│瑪格麗酒│火辣雞肉炒麵. 7968. 請往下繼續閱讀. 於 cnicole.pixnet.net -

#5.近林口三井outlet美食,經濟實惠小川菜館,味道不錯份量足

以整體消費金額來說不算太貴,至少比美食街料理豐富又美味,. 吃膩了outlet內的餐點,不妨走 ... 延伸閱讀:【林口】韓國爆漿乳酪大蒜麵包來囉,高雄. 於 ireneslife.com -

#6.【台北美食】捷運中山站美食懶人包。中山站餐廳小吃

中山站餐廳小吃、赤峰街美食、南西新光美食攻略 ... 中山區韓式料理推薦這家韓太閣韓國烤肉料理,開業至今已經八年,餐點選擇豐富還提供商業午餐, 於 anikolife.com -

#7.[心得] 新北永和韓國街(中興街) - 看板ShuangHe - 批踢踢實業坊

店家名稱:韓國街所在地址:新北市永和區中興 ... 韓國街就是永和的中興街,走出頂溪捷運站1號出口左手邊的第一個路口就到了。 http://goo.gl/oF4azo ... 於 www.ptt.cc -

#8.標籤: 永和韓國街美食 - 愛吃鬼芸芸

永和韓國街 美食-標籤文章彙整。 @愛吃鬼芸芸. 於 aniseblog.tw -

#9.韓華與永和韓國街:一個經濟面向的國際遷移調適研究

位於永和的韓國街,為一條因韓國華僑(簡稱韓華)聚集而形成具有異國風味的街道,韓華們以成衣批發為多。本研究藉由族群經濟與族群網絡觀點,以兩者的運作與其所型塑的地 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#10.新北市永和區四維街2023 - sjspnews.online

永和 區眾多的商圈、市集,讓您在假日或閒暇之餘有許多選擇,除了韓國街、樂華夜市以外,民眾也可前往藝術街、楊三郎美術館、世界宗教博物館、福和假日花市等等,讓您 ... 於 sjspnews.online -

#11.韓國疫情失控!恐衝擊「永和韓國街」 商家:暫不去韓批貨

韓國肺炎疫情,持續擴散,也讓新北市永和的中興街,人稱「韓國街」,人潮少了許多,有韓國留學生透露,在韓國的家人朋友因為買不到口罩,只能待在家; ... 於 www.setn.com -

#12.WooTea五桐號| 茶飲專賣

台北市大安區通化街41號. 北部地區. 台北虎林店. 02-27235566 ... 台北市中山區農安街8-5號1樓. 北部地區. 台北公館店. 02-23635655 ... 新北永和樂華店. 02-22323350. 於 www.wootea.com -

#13.商圈逍遙遊 - 新北市經濟發展局

韓國街 的由來可追溯50年代,大陸山東居民,輾轉經韓國來台,於永和落腳。為了謀生,於是將隨身攜帶的衣服、器具、雜物等,典當或銷售,原本是為了生存下去,想不到無心插柳 ... 於 www.economic.ntpc.gov.tw -

#14.義聚東劉家水餃.台北韓國街人氣美食,來吃YTuber推薦涼菜 ...

Jingxuan.時空旅人. 字裏圖間的世界|My Chronosphere, through the time and space. 新北、永和美食| ... 於 jingxuan.tw -

#15.中興街(韓國街)攻略及週邊必遊景點推薦

全臺灣「韓味」最濃的地方就在永和的中興街,這裡有「小韓國」、「韓國街」之稱,因為整條街上賣的都是韓貨。中興街的原名早已被五花八門的異國風采所淹沒,經由市公所 ... 於 go.liontravel.com -

#16.全球服務據點-門市查詢| 東南旅遊

日本 韓國. 東南亞. 泰國 菲律賓 馬來西亞 新加坡 印尼. ... 電話:(02)2368-8111; 傳真:(02)2941-7566; 地址:235新北市中和區和平街15之2號1樓; 服務時間:. 於 www.settour.com.tw -

#17.韓國華僑五少了點韓國味的台灣「韓國街」|方格子- 永和韓國 ...

永和韓國街 衣服Korea In Lazy 韓國精品服飾店Korea In Lazy 韓國精品服飾店LAZY 初期企業目標未來走向:自創品牌目前LAZY體系2間分店板橋店/師大店 ... 於 ibvp.republicarecords.com -

#18.美林台灣

永和 小德張羊肉爐. ... 亞羅街夜市交通. 成都文創. 帝王12 年蘇格蘭威士忌1000ml. 箱根到橫濱. 二足のわらじ. 安得烈食物銀行志工. 韓國充電器轉接頭. 於 416956628.detsad23samara.ru -

#19.韓系零食免出國就能買!永和「韓國街」有最新流行的零食泡麵

近幾年,韓國在影視娛樂產業蓬勃發展下,成了熱門的旅遊國家。現在沒辦法飛到韓國,但可以走一趟位在新北市永和區的中興街,這裡聚集賣韓國服飾、食品 ... 於 opnews.sp88.tw -

#20.永和景點【韓國街】韓國必買戰利品採購一條街 - Yuki's Life

永和 景點【韓國街】韓國必買戰利品採購一條街、正韓服飾不用出國批貨 · 1.韓系流行服飾x1 · 2.百搭絲巾x1 · 3.韓式辣椒醬x1 · 4.韓系拉麵+玉米鬚茶x1 · 5.韓系 ... 於 yukiblog.tw -

#21.【永和頂溪美食】姐夫韓食韓國老闆正在學中文的韓式飯捲專賣 ...

,老闆是正港韓國人,而且還在努力學中文 · 菜單主打多口味韓國飯捲,搭配韓式拌飯、辣炒年糕、韓式炸雞等經典韓國料理全吃得到 · 地址位在永和中正路上,較 ... 於 tenjo.tw -

#22.新北『永和韓國街美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家- 愛食記

新北永和韓國街美食餐廳推薦,新北永和韓國街美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 新欣排骨, 義聚東劉家水餃, 阿倫蛋包飯, 北村豆腐家, 首爾韓式料理, ... 於 ifoodie.tw -

#23.韓系零食免出國就能買!永和「韓國街」有最新流行的零食泡麵

新北市永和區的中興 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#24.飽到天靈蓋!永和人排爆「6公分水餃」「碗公炸醬麵」在這

特搜永和美食!食尚小編發現俗稱「韓國街」的中興街上,有家兼賣韓式料理與山東料理的小店,擁有超過千則好評,在永和可說相當有名,每到用餐時間就會 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#25.永和族群溯源 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

三、民俗活動第五節結論 055 第二章韓國華僑│陳譽仁 062 第一節戰前韓國華僑的發展 ... 永和聚集地的變化第四節「韓國街」成衣批發商的出現 096 一、中興街聚落的形成 ... 於 books.google.com.tw -

#26.新北.永和區|義聚東劉家水餃|份量爆棚!人氣排隊店!必吃的 ...

128227; 份量爆棚!必吃的韓國街美食,頂溪站聚會餐廳人氣推薦! &##128269;義聚東劉家水餃|新北|永和區&##127538;近期發現圖文侵權的人越來越. 於 bambiroad.pixnet.net -

#27.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去永和區的中興街(韓國街)? - Moovit

乘搭公共交通前往永和區中興街(韓國街). undefined 捷運頂溪站Mrt Dingxi Sta.; 台電大樓Taipower Building; 網溪國小Wangxi Elementary School; 竹林路口 ... 於 moovitapp.com -

#28.韓國街-捷運頂溪站-永和中興街-石鍋拌飯-海鮮煎餅

韓國街 位於永和中興街,捷運頂溪站。韓風大流行滿街都是韓國料理,不過你知道北台灣也有韓國街嗎?專賣韓國物品的商圈。你還不曉得韓國街在哪裡嗎? 於 www.amanda326.com -

#29.韓式炸醬麵推薦 - zeltox.uk

韓國春醬有著深沈醇郁黑豆香氣加入大量嚴選豬絞肉(台灣),洋蔥,馬鈴薯, ... 的炸醬麵食譜,前陣子在永和的韓國街看到了中華春醬,也就是製作炸醬 。 於 zeltox.uk -

#30.免出國!永和韓國街韓貨大採購見道地午餐肉他眼睛發亮:囤3盒

影片授權:FB@阿侖出去玩、YT/阿侖Alun 完整影片:https://youtu.be/aV43dLRxvLw YouTube頻道:https://reurl.cc/XeVR8R. 於 boba.ettoday.net -

#31.【永和】韓國街鐵門特色塗鴉 - PlayGoGo的美食旅行攝

永和 中興街位於頂溪捷運站1號出口左側,是小有名氣的韓國街,韓流還沒興起時,這裡就是專賣韓國用品及衣服極有名的地方,之前較多就是衣服、辣椒粉、柚子 ... 於 playgogo.pixnet.net -

#32.NENE CHICKEN 菜單

洋釀是由韓語直接翻譯、調味料的意思,NENE CHICKEN 所有的醬料及醃料皆由韓國進口、與韓國同步,絕對原汁原味,口味豐富、選擇多元,不用擔心選不到你喜歡的,只擔心 ... 於 nenechicken.com.tw -

#33.永和韓國街網購的推薦與評價... - 美食小記者

永和韓國街 網購在勝美商行-首頁的推薦與評價...最佳口碑推的正宗韓國濟州島口味好味道。,2020年3月22日—靖珠老師回憶,當時要找....丹野商行評價::台灣美食網. 於 food.idataiwan.com -

#34.永和沒落韓國街7月變臉主題文創吸客潮-創業討論專區

永和沒落韓國街7月變臉主題文創吸客潮. 新北永和「韓國街」曾紅極一時,是韓國服飾、生活用品的大型批發商圈,但因近期服飾業競爭激烈、景氣差,使得 ... 於 www.jobforum.tw -

#35.201109 永和韓國街...韓國食用品專賣店!!! @ Shopping Love 韓 ...

我想很多人興沖沖的跑到永和韓國街, 想大買正韓貨的流行服飾, 站在中興街看著整條街櫥窗裡的衣服, 如果又是帶著明洞/東大門的幻想朝聖而來, 那真的會(((((大)))))傻眼. 於 blog.xuite.net -

#36.新北市人口- 维基百科,自由的百科全书

新北市位在台灣北部,是中華民國的直轄市,統計至2023年2月,總人口數為4,008,245人。 ... 重要節慶;永和區的中興街則為早期韓國華人的聚集所在,又有『韓國街』之稱。 於 zh.wikipedia.org -

#37.門市據點 - Charles & Keith

... 沙特阿拉伯, 新加坡, 韓國, 斯里蘭卡, 台灣, 泰國, 阿拉伯聯合酋長國, 越南. 訂閱電子報. 搶先知道最新單品,隨時掌握時尚脈絡, 不錯過將上市新品和特賣訊息。 於 www.charleskeith.com -

#38.寶島眼鏡

華人市場眼鏡龍頭品牌寶島眼鏡,隨時引進最新歐美日韓及亞洲的時尚眼鏡、太陽眼鏡、墨鏡、各式名牌/精品鏡框、隱形眼鏡、彩片等眾多款式。時尚眼鏡、鏡框指定系列整副 ... 於 www.formosa-optical.com.tw -

#39.10月29日-韓國街的誕生與永和演變 - 金車文教基金會

新北市永和「中興街」的商家販售大量韓貨,有各式各樣的韓式泡菜、醬料、飲料與泡麵,甚至有道地的生活用品與服飾,因此有臺灣「韓國街」之稱。韓國與東北隔著鴨綠江 ... 於 kingcar.org.tw -

#40.營業到半夜2點,竟然有生魚片吃到飽很強,日本和牛、干貝

1099價位多了6種,椒鹽牛舌、美國極黑和牛、伊比利豬肋條、生食級干貝、帶殼鮑魚、韓國半殼生蠔。 只有跟899差6種歐,大家可以自己決定價位,干貝、 ... 於 www.tony60533.com -

#41.【敗家】把永和韓國街(中興街)當樂天買啊

(好多韓國泡麵看了就嗨森啊~ ). 自從上上周看到同事分享去永和韓國街掃貨後, 心裡也癢癢的,. 雖然我不迷韓劇,所以對於某某韓星代言的食品一點概念 ... 於 flowermur.com -

#42.明朗時代米熱狗|명랑핫도그超牽絲狂妄明朗熱狗(外帶)

韓國 超強《明朗時代米熱狗》連鎖店台灣現在也有店面了,不過還是在韓國吃才對味啦,超邪惡浮誇的熱狗牽絲牽到天邊兒去,起司控狂熱份子絕對必訪 ... 於 www.girlslifeplan.com -

#43.2022韓國街永和中興街代購/台灣買韓國食材/韓國食品材料行

韓國必買零食、醬料、調味料、電熱毯、鍋具、碗筷…等.這裡通通都有/價格親民購買2022韓國街永和中興街代購/台灣買韓國食材/韓國食品材料行. 於 shopee.tw -

#44.《新北•食》永和中興街美食小吃|永和韓國街吃什麼? - 波爸

買韓貨就是要到永和韓國街去買新北永和區中興街就是所謂的韓國街在韓國街上吃韓式料理合理吧? 其實中興街上的韓國餐廳並不多大多分佈在韓國街附近 ... 於 kingyang2011.pixnet.net -

#45.【2023韓國街】永和中興街採購|在台灣買韓國食材!韓國 ...

今天要寫的是韓國街也就是永和中興街採購文!在台灣若想自己做韓國料理的話,那麼韓國料理的材料去哪買好呢?分享一下最近疫情的關係都在家裡,懷念也 ... 於 ginatw.com -

#46.再「接」再厲!永和污水工程開工接管3649戶 - 蕃新聞

【記者高金次/新北報導】新北市政府水利局辦理「新北市永和地區污水下水道系統第二期第六-1標工程」已在今年2月開始施工,目前文化路90巷及192巷周邊 ... 於 n.yam.com -

#47.2023年生日好康懶人包*當月當日壽星優惠整理~台北新北餐廳 ...

韓國 自由行. 釜山景點餐廳行程. ♥奧捷度蜜月 ... 地址:台北市士林區國泰街10號. *電話:02 2862 2007 ... 地址:台北市中正區武昌街一段5號. 於 saliha.pixnet.net -

#48.見證永和興衰,台灣早期的批發市集韓國街 - PeoPo 公民新聞

台北縣永和市中興街韓式商店林立,頗有置身韓國的感覺,它其實就是著名的韓國街。為了推廣商圈歡迎觀光客,會長在街上打掃之餘,也順便為我們介紹在地 ... 於 www.peopo.org -

#49.中興街(韓國街) - 新北市觀光旅遊網

全臺灣「韓味」最濃的地方就在永和的中興街,這裡有「小韓國」、「韓國街」之稱,因為整條街上賣的都是韓貨。中興街的原名早已被五花八門的異國風采所淹沒,經由市公所 ... 於 newtaipei.travel -

#50.中興街(韓國街)-新北市景點,永和區景點,新北市景點訂房住宿

中興街(韓國街)-新北市永和區景點,全臺灣「韓味」最濃的地方就在永和的中興街,這裡有「小韓國」、「韓國街」之稱,因為整條街上賣的都是韓貨。中興街的原名早已被 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#51.永和韓國街美食 - Faire un don

Faire un don ... « Le Monde diplomatique » est votre journal. Un réseau d'éditions internationales lui permet de diffuser ses idées dans une trentaine de langues. 於 dons.monde-diplomatique.fr -

#52.永和「韓國街」年貨業績增5成| 好房網News

素有「韓國街」之稱的新北市永和中興街,有6家店販售韓國食品,過年前業績增5成,小小的店面擠滿嘗鮮客;店家說,除因不少婆婆媽媽會手作韓式泡菜, ... 於 news.housefun.com.tw -

#53.Mia C'bon |品味質感生活的頂級超市

永和 比漾店. 234新北市永和區中山路一段238號. (02) 8231-5950. 週一到週四、週日11:00–21:30 ... 330桃園市桃園區同德五街63號1、2樓及65號1、2樓. (03)316-6673. 於 www.miacbon.com.tw -

#54.猴子燒肉永和2023 - enfsd.cfd

地址新北市中和區永和路二十四號( 看路線規劃) 分類燒肉燒烤營業時間一~ ... ok 괜찮아韓式餐酒館』招牌韓國一隻雞,超夯粉紅醬辣炒年糕、韓國糖餅,必點彩虹調酒! 於 enfsd.cfd -

#55.【逛街地圖】原來台灣就有超好逛的韓國商圈。逛街美食一次 ...

這次很特別是收到新北市永和中興街韓國商圈發展協會的邀請. 來特別宣傳他們之後有個"韓風幸福購2015來趣永和"的活動. 也因為這樣我這才知道~台北居然 ... 於 cuterosalind1016.pixnet.net -

#56.永和韓國街賣甚麼?這個居然也買得到!!! - YouTube

韓國美食# 永和韓國街 #highadayHigh a day難得在台灣外景拍攝~來看看位於新北永和的韓國街賣些甚麼呢?▷加入鵝鵝教https://pros.is/3t323n▷影片中 ... 於 www.youtube.com -

#57.永和韓國街好逛嗎?實地探訪竟然超便宜!還買到懷念的韓國味!

一直很想去的 韓國街 因為好評負評都有所以都沒去但竟然比我想像中好大家想買韓國的東西的話可以去看看!# 韓國街 #打開小鈴鐺-More About 阿 ... 於 www.youtube.com -

#58.永和韓國街 什麼?不用到韓國就能補貨採買? 走一趟永和 ...

走一趟永和中興街,就能感受到韓國特色文化各種韓貨應有盡有,濃厚韓風等你來體驗~ #永和#韓國街#中興街#特色景點 位置:新北市永和區新興街 捷運:頂溪站1號出口. 於 www.facebook.com -

#59.首頁| Hyundai 台灣官網

現代汽車致力開啟純電時代,上融入家與生活的概念,以純熟技術、全盤思考,讓電動車不僅是一部移動載具,更能讓人類開始想像未來移動生活更能普及實現。 於 www.hyundai-motor.com.tw -

#60.歐爸帶逛永和韓國街揭3道地「神秘醬料」 韓網友朝聖

Christine和Daniel初次造訪永和的韓國街,看到琳瑯滿目的商品非常興奮,商品一樣接著一樣的拿,作為南韓在地人代表的Daniel首先就拿了牛骨湯、海螺 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#61.永和韓國街5大好處(2023年更新) - 宜東花

新北市永和「中興街」的商家販售大量韓貨,有各式各樣的韓式泡菜、醬料、飲料與泡麵,甚至有道地的生活用品與服飾,因此有臺灣「韓國街」之稱。 於 www.ethotel365.com.tw -

#62.【漫遊捷運–頂溪站】永和韓國街、購物、吃韓國料理,到第一 ...

沒想到新北永和竟然有個韓國街,而且就在頂溪站旁,周邊也有蠻多美食的,於是就來安排了一日遊。 各式韓國商品應有盡有的韓國街. 於 nurseilife.cc -

#63.【桃園機場交通】2023最新!5種北部到桃園機場的方式

韓國. 東南亞. 港澳大陸. 台灣. 歐美. 紐澳及其他島嶼. 世界旅遊 ... 未來將增加機場第三航廈、老溪街與中壢車站,無論是機場以南以北都相當方便。 於 www.funtime.com.tw -

#64.綠鬣蜥永和逛大街動保處出動多人捕獲| 地方 - 中央社

新北市永和區的道路上日前驚見綠鬣蜥逛大街,動保處接獲民眾通報後,曾一度圍捕失利,經過再次調集人手後才順利捕獲,動保處研判綠鬣蜥可能是逃逸寵物 ... 於 www.cna.com.tw -

#65.超消暑!大台北10大爆紅涼麵推薦,日式文青涼麵、傳統懷舊涼麵

不論你何時想吃涼麵,位於中山區興安街的人氣美食「福德涼麵」, 隨時24小時供應! ... 位於永和市場內的某一條巷弄的人氣涼麵店, 店家不會很難找,但位置比較偏僻, ... 於 www.cosmopolitan.com -

#66.中興街買韓國零嘴,華新街享緬甸道地美食 - 微笑台灣

在中永和轉個彎就出國 中興街買韓國零嘴,華新街享緬甸道地美食 · 捷運中和線宛如一條河,沿途停靠的口岸各有歷史故事和地方特色。 · 有四十年歷史的韓國街早期以成衣買賣 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#67.【永和美食】雞鳴而起永和,古早味料理,永和麻油雞湯腰子推薦

中永和美食多,永和麻油雞暖胃,台北捷運頂溪美食推薦,永和里長帶我吃永和美食,雞鳴而起永和位於新北市永和區文化路,開業20幾年永和老店, ... 於 upssmile.com -

#68.藏壽司台灣官方網站|くら寿司Kura Sushi - 店舖檢索

今日候位已滿. 立即預約. 藏壽司永和比漾店. 新北市永和區中山路1段238號4樓(比漾廣場) ... 藏壽司三重捷運路店. 新北市三重區重明里18鄰捷運路1號(土藏造型街邊店). 於 www.kurasushi.tw -

#69.韓國街交通亂改造難- 地方- 自由時報電子報

素有「韓國街」稱號的台北縣永和市中興街,近年來觀光人潮銳減,多位縣議員昨天邀集縣政府城鄉局、交通局人員會勘,盼能以入口意象牌樓及改善停車問題 ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.空出你的行李箱!來一趟到永和中興街

在韓流盛行的這些年,從韓劇、流行到美食,一項項入侵著我們的生活,因此只要有機會飛韓國,行李箱中一定是滿滿的韓貨與美食!其實真的不必讓行李箱 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#71.【台北景點】中興街(韓國街)介紹 - 旅遊點

全臺灣「韓味」最濃的地方就在永和的中興街,這裡有「小韓國」、「韓國街」之稱,因為整條街上賣的都是韓貨。 中興街的原名早已被五花八門的異國風采所淹沒,經由市 ... 於 www.trippois.com