新興高中新生報到的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 謝謝你們,我的離島病友:浪人醫師飛向醫療現場的生命故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺南市立新興國民中學- Tainan Municipal Sinsing Junior High ...也說明:新興 國中111年新生「新興資優盃」競試開始報名 (root / 190 / 一般訊息公告) ... 2021-11-05 桃園清華高中特色群科「國軍專業人才培訓班」、「軌道車輛科」招生宣導 ...

國立清華大學 中國文學系 祝平次所指導 李威寰的 道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s) (2020),提出新興高中新生報到關鍵因素是什麼,來自於臺灣儒教、黃贊鈞、中國文化基本教材、孔孟學會、人海回瀾、正言。

而第二篇論文南華大學 生死學系哲學與生命教育碩士班 紀潔芳所指導 劉才德的 中正預校畢業學長生命經驗之探討 (2016),提出因為有 中正預校、生命經驗、生命故事的重點而找出了 新興高中新生報到的解答。

最後網站新興高中成績查詢系統 - Nikus則補充:國教署校務行政系統(臺北科技大學) 新興高中學生學習歷程系統學生版操作手冊課程計 ... 申請日期新生報到日起~8/30 ※ 報到單列印方式本校學校網頁ð右方學生成績系統ð 1 ...

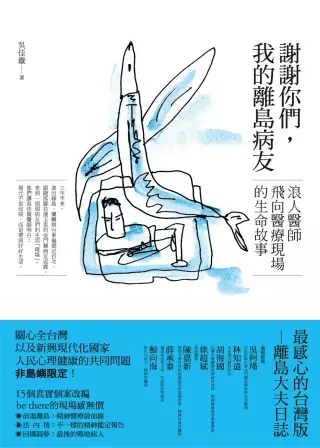

謝謝你們,我的離島病友:浪人醫師飛向醫療現場的生命故事

為了解決新興高中新生報到 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

醫師立場也好,人性立場也罷,醫者與患者誰是給予者?誰是接受者?沒有絕對的答案。15篇真實個案改編的故事,娓娓描寫只想安心度日的底層人物他們的苦痛與企盼。平凡且深刻。 一個懷抱文學夢的精神科醫師吳佳璇,以其助人專業完成2本為當代台灣癌症醫療留下記錄的心理腫瘤學相關著作後,再以一個意外的人生選擇,寫下最靠近你我、最暖心的台灣版離島大夫日誌--浪人醫師三年多來進出綠島、蘭嶼與台東偏鄉近百次,訪視精神病友上千人次,就在山巔、水湄、榮家、與監獄等現場,與一個個受苦靈魂交會;並跟隨落腳花蓮玉里榮民醫院三十年的金門籍病友返鄉行。 ◎意外參與蘭綠計畫 2008年,吳佳璇醫師答應到台東協助友人的精神醫療

事務,預計幫忙三到六個月,從沒料到會參與長達三年多的時間,甚至代表榮民醫院『攻』下兩個離島──蘭嶼、綠島。 吳醫師表示,「要不是對離島醫療存有浪漫想像,應該不會接下蘭嶼、綠島兩島的精神醫療IDS業務。我也不否認,因為自己不夠熱血無法長久支援下去,才會將島上部分所見寫下來。有些故事『島嶼限定』,但多數是全台灣、甚至是新興現代化國家人民心理健康的共同問題。雖然多半提不出好答案,但因我是從中學習最多的人,有義務紀錄下來。」 (IDS是Integrated Delivery System的縮寫,中文全名是「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」,是中央健保局企圖改善47萬名居住在48個山地或離島

鄉鎮的居民,同樣繳保費,卻未得到對等醫療照護的問題,協調相對就近之中大型醫院支援,以補當地衛生所醫療資源的不足。) ◎令人震動的文化衝擊 吳醫師因全縣趴趴走的任務,來到一個又一個病人與家屬生活的「現場」,經歷行醫13年不曾有過的震動。蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)以為,有能力舒緩痛苦的人--像是拍照所在地的戰地醫院外科醫師,或是可以從中學習的人,才有資格目睹他人之痛苦。吳醫師自問:「我因助人專業目睹他人之痛苦,倘若遵循一定規範,可否以文字『再現』其人之苦,使更多讀者得以從中學習?」為了回答這個問題,她花了將近一年的時間,一邊整理金門故事,一邊搜索記憶,重組蘭嶼、綠島與台東部分病友

的故事,與長住玉里的金門病友們一起組成《謝謝你們,我的離島病友》眾生相。 ◎感人的離島精神病友故事與冷靜分析 本書分為<前進離島:精神醫療最前線>、<法內情:不一樣的精神鑑定報告>、<回鄉圓夢:最後的戰地病人>三部分。「前進離島」篇為吳醫師走訪蘭嶼、綠島探視病患的行醫記;「法內情」篇為參與罪犯精神狀況鑑定的事件記述。每一篇除了文情並茂的故事本文外,吳醫師也從專業精神科醫師的角度撰寫冷靜旁觀的側記,提示故事予人的啟示及思考方向。「回鄉圓夢」則是記錄因金門醫療資源不足,而被家屬送至花蓮玉里醫院療養的精神病患,二、三十年後在相關單位協助下首次返鄉探親的感人故事。 ◎搭配珍貴圖片與速寫插畫 書

中除了搭配吳醫師提供的珍貴圖片,也特別邀請同為精神科醫師的曾念生醫師繪製速寫插畫,更能精確掌握現場情境,讓讀者更能深入其境地體會與感受。 作者簡介 吳佳璇醫師 1969年生於台灣雲林,1995年畢業於台灣大學醫學系,於母校精神科完成住院醫師訓練。2004年澳洲墨爾本大學進修,獲「國際心理衛生」碩士。 因於台大醫院10年服務期間,深感癌症病人及家屬心理調適問題之重要,曾投入癌症專科醫院專職服務,以尋求發展本土心理腫瘤學照護模式。2008年3月起成為後山的「浪人醫師」,支援台東監獄、榮家、校園與社區精神醫療三年半,足跡遍布縣內山地與離島部落;4月開始,因母親罹患胰臟癌,以「癌症病人家屬」身

分,進修緣分未了的心理腫瘤學。 喜愛文學,致力精神健康推廣與國際合作,對心理腫瘤學充滿服務熱忱及同理心。2010年以《罹癌母親給的七堂課:當精神科醫師變成病人家屬》一書,獲得第34屆金鼎獎圖書類非文學獎。暫停島內游牧,意味其醫學與文學、理性與感性追尋之旅邁入另一階段;然而她始終相信:透過文學創作,再現醫療場域令人動容的故事與值得省思的兩難,讀者將因共感(empathy)體認當代社會與醫學之多元樣貌與核心價值。 ◎ 現任:遠東聯合診所身心科主治醫師、國立台灣大學附設醫院腫瘤醫學部兼任主治醫師 ◎ 相關著作:《醫療崩壞!沒有醫生救命的時代》(2012年出版,合著) 、《戰鬥終了已黃昏》

(2011年出版)、《浪人醫師日記》(2010年出版)、《罹癌母親給的七堂課:當精神科醫師變成病人家屬》(2009年出版,2010年金鼎獎圖書類非文學獎)、《從北京到台北─精神藥理學家張文和的追尋》(2007年出版)、《台灣精神醫療的開拓者:葉英堃傳記》(2005年出版,2006年金鼎獎最佳著作人入圍)、《憂鬱年代:精神科的診間絮語》(2001年出版)、《921之後:一位年輕精神科醫師的921經驗》(2000年出版)。合譯作品有《金賽的秘密花園》、《發現無意識》等,與專業中英文著作若干。 繪者簡介 曾念生醫師 年近四十才重拾畫筆的精神科醫師,在三軍總醫院服務。平時喜歡講故事給孩子聽、塗鴉、

京戲,以及研究精神遺傳學和分子生物學。臨床上的專長是老年精神醫學,司法精神醫學和心理腫瘤學。

道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s)

為了解決新興高中新生報到 的問題,作者李威寰 這樣論述:

本文將臺灣有關儒教的論述立場分成兩大類型。第一種類型,是「官方」認可的儒教,由掌握國家統治權力與文教政策的官員、學者為代表;第二種類型,是流行於「民間」的儒教,由沒有統治權力的基層士紳、文人,與一般民眾共同信守、發展而成。從內涵層面觀察,這兩種儒教最大的差異,在於對儒教的「宗教」性質的態度;官方的立場傾向排斥,民間立場則盡力擁護。本文認為,臺灣儒教發展史的其中一種重要面相,就是官方與民間儒教兩種群體各自發展,卻也不斷互相影響的過程。這種發展的歷史結構,可以上溯到清領時期官方的科舉、廟學制度,與民間的文昌、鸞教信仰的互動;並持續形塑於日治時期,日人的「同化」政策,與鸞堂發展勃興、孔廟民間化的關

係中。戰後,日人離開臺灣,取而代之的民國政府,為臺灣的民間儒者帶來了以國族主義為基底的現代轉型壓力;本文以高中「中國文化基本教材」、國文、公民、歷史等課程,與孔孟學會發表的論述,代表此時期官方儒教的立場;又以跨越日治與戰後時期的北臺民間儒者──黃贊鈞、施教堂等人的出版事業,代表此時期民間儒教的活動與論述。本文主要的研究議題,就是臺灣的民間儒者如何在一九三○到六○年代,與跨越政權變化的不同官方儒教互相折衝或整合。本文最重要的論點是:無論是日人或民國政府,都利用其體制性權力,透過學校教育促使民眾認可官方的儒教觀,並排斥民間的儒教觀;另一方面,臺灣的民間儒者雖然面臨官方壓力,卻始終不放棄自身的「宗教

」信念。為了這個堅持,民間儒者或者擴大社會網絡連結,或者對官方的意識型態虛與委蛇,但也都持續保持一個合作協力的態度,以減輕官方的壓迫。最後,從文教政策對整體儒教活動的影響來看,1967年「中華文化復興運動」的發起,可以被視為臺灣儒教發展史的另一個轉型階段的開始。本文的論點與發現,辨明儒教活動在臺灣文化史上的價值──即使脫離了科舉制度,邁進現代化社會,以「儒」為標籤的道德論述仍持續與政治意識型態、倫理觀、宗教信仰等環節緊密連動。其次,無論從儒教文化圈的視角,或是從儒教思想史的視角來看,本文都能貢獻一個具體實例,來說明「儒」的多元性:一方面,「儒教」在不同地域、不同情境中,確實可能發展出互有異同的

制度與生活;另一方面,「儒教」在不同身分、不同社會地位的儒者身上中,其內涵可能會有相當大的差異,這是我們談論「儒」的時候,不能忽略的事實。

中正預校畢業學長生命經驗之探討

為了解決新興高中新生報到 的問題,作者劉才德 這樣論述:

本研究目的在探討中正預校學生在學科學習、生活適應、人際關係現況及需要的協助。並探討中正預校畢業學長生命經驗,以此做為學弟之參考。根據前兩項結果,研究協助學生適應預校生活及為軍人生涯預作心理準備。 本研究以質性研究深度訪談為主,訪問七位學長的生命故事,歸納他們的生命經驗,以供學弟參考。並以問卷調查法為輔,調查預校內三百多位學生,他們的入學決定權、入學動機,以及在學科學習、生活適應、人際關係與同儕相處、需要協助的項目、對未來生涯規劃及對未來信心度等。 得到主要的研究發現及建議如下:(一)研究發現1.在訪問七位畢業學長的生命經驗中,他們共同一致的感受,是感謝中正預校為他們打下深厚的基礎,對

於日後進入官校念書、官校畢業後任職軍中工作,及退伍後轉業發展,均有極大的助益。因為官校學生有來自普通高中及中正預校,相形之下,來自中正預校的學生,適應力又快又強。以往認為「不合理」的磨練,現在終於明白是為了什麼。軍人武德之一,絕對服從,不問理由,更不問合理與否,前因後果有一定的道理。學長要轉達給學弟的忠告是「你們的選擇是對的,不要只看一時,要看長遠,不只看小我,要看大我」。2.中正預校學生有高達九成是主動入學,就讀意願極高,高一生有56.6%已經適應,有九成學生與同儕相處上沒有問題,學長對學弟熱忱照顧及領導管教。3.無論是高一、高二、高三學生,他們最需要的幫助,首先是課業,其次是感情問題,再者

人際關係,與家人相處列為第四。4.畢業學長有許多寶貴經驗提供學弟參考。為因應課業壓力,做到課前預習、課中專心聽講、課後複習。做好課前準備工作,內心踏實,就能減少壓力。有了好的生活習慣,學會解決生活問題的能力,自然能按部就班的規畫課業學習。若有課業困難,學校也安排輔導課加強,可向老師、同學請教或可自費請家教。多從事戶外及體能活動,有助於抒解課業壓力。想家時可寫信、打電話回家,或找同學、師長聊聊,或去圖書館、藝術中心、美術館、電影院。5.畢業學長分享適合交女朋友的時機,是在官校三、四年級思想比較成熟時,練習與異性相處。財務和假期的規劃管理,則是每月存三、四千元,放假留校看書報雜誌、打球運動或與同學

去校外走走。6.官校有學長制,生活管制、體能訓練、課業要求也較預校更嚴格。因為有關心的師長、長官及一群志同道合的同學,在多年以後才了解所謂「親愛精誠」,一直到現在都還有這樣的理念。7.官校畢業後下部隊任職,更要繼續進修、存錢、練身體。在工作崗位當部隊裡優秀的軍官,具有專業、解決問題的能力,不怕麻煩的耐心與態度,以身作則,用「心 」帶兵,關愛袍澤,處事公正,和善堅持,發揚「黃埔精神」。作為一位好的領導者,要回饋所學,讓自己成為別人的貴人。要利用公餘時間充實軍中以外的知識,培養第二專長,為退伍後融入民間做準備。8.畢業學長在工作、家庭與進修取得平衡的方式,是與單位和家人做好溝通,視情況做出取捨。休

假時盡量配合家人時間,帶家人去旅遊、吃美食,和親友聚餐聊天。非休假時間,則以寫信、打電話為主。9.自軍中退伍後,善用以往在軍事教育所受的培訓,軍中工作所受的磨練,規律的生活作息,克服困難、隨機應變的能力,吃苦耐勞的好德行及人格特質,皆有助於退伍後順利轉業發展。10.畢業學長認為優秀軍人所需具備的條件是:(1)責任心與榮譽感(2)智、信、仁、勇、嚴(3)親愛精誠(4)發揚黃埔精神。11.畢業學長對學弟的建議,德、智、體、群、美要均衡發展,遵循校訓愛國、敦品、勵學、強身。要利用公餘時間多元學習,習得更多專業技能及培養人際關係。(二)建議1.對預校的建議(1)寄發錄取通知單時,附上書單,要求入學報到

前閱讀,尤以“讀書的方法”為要。(2)新生調適教育時,實施國、英、數、理化測驗,各科分三至五級,各科皆實施跑班上課。(3)舉辦專題演講的主題,可增加時間管理、兩性相處、親子愉快溝通等。(4)心輔室教師應安排進教室授課,並常駐各學生大隊教師辦公室。(5)每年為全體教師開設心輔研習課程。2.對國防部的建議(1)國軍各單位應增配營養師,公發優質不鏽鋼碗(不要電鍍的)。(2)應盡速偕同教育部全面推動國中生之性向測驗,以幫助學生及家長決定選讀軍校,視從軍為一生的職志。(3)暑假辦理短期夏令營,讓國中生有機會體驗軍中生活。(4)國軍各單位(自預校、官校、部隊…等)全面開設正念減壓課程。(5)設立眷屬服務專

責單位(例如設立各縣市眷屬聯誼中心,提供軍眷心理諮商、親子溝通課程、急難救助、暫時托嬰、托兒、托老中心)。3.對政府的建議應更尊重軍人,保障軍人服役時及退伍後的福利、健康及生活所需,提升退伍後轉業的訓練機制,以吸引更多有志青年能無後顧之憂的投身軍旅。

新興高中新生報到的網路口碑排行榜

-

#1.高雄市立新興高級中學- 新興高中 - Facebook

《重要訊息》高一新生報到注意事項(新興歡迎您!!!) ☆完成報到後請到本校新生專區,查閱新生入學相關資訊https://reurl.cc/2rNEyr 110學年度高雄區高級中等學校免試 ... 於 ms-my.facebook.com -

#2.遷戶口期限在新生報到前 - 高雄市立新興高級中學

1、報到時間:111 年3 月26 日(六). 8:30~9:00-新生到校(請家長及新生配戴口罩) · 2、新式戶口名簿正本及影本(正本驗畢後發還),入學通知單及暑期輔導課同意書。 · 3、當日 ... 於 www.hhhs.kh.edu.tw -

#3.臺南市立新興國民中學- Tainan Municipal Sinsing Junior High ...

新興 國中111年新生「新興資優盃」競試開始報名 (root / 190 / 一般訊息公告) ... 2021-11-05 桃園清華高中特色群科「國軍專業人才培訓班」、「軌道車輛科」招生宣導 ... 於 www.hhjh.tn.edu.tw -

#4.新興高中成績查詢系統 - Nikus

國教署校務行政系統(臺北科技大學) 新興高中學生學習歷程系統學生版操作手冊課程計 ... 申請日期新生報到日起~8/30 ※ 報到單列印方式本校學校網頁ð右方學生成績系統ð 1 ... 於 www.nikus.me -

#5.新興高中新生編班 - Soonerick

新興高中 防疫專區新興國際中小學新興教學平臺網站新興高中英語學習中心教育儲蓄 ... 今年新生採取線上報到,報到時間為110/6/15 (二)上午08:00-6/17 (三)下午17:00。 於 www.soonersikc.co -

#6.日記/ 新興高中別鬧了@ 好無敵

今天,新生訓練,我總算能清楚看到我親愛的同學們了。只不過,同學們你們都怎麼了?可怕的OL裝扮我就不追究了但個性也仍然跳脫不了他們可愛的乖乖 ... 於 silover913.pixnet.net -

#7.文大與新興高中在策略聯盟合作基礎上擴大交流美學

中國文化大學繼與新興高中簽訂策略聯盟合作協議後,首度兩校進行實質性訪談 ... 徐興慶校長說,目前新興高中在文大的在校生188位,新學期有47位新生, ... 於 university.1111.com.tw -

#8.花蓮高中

2021-12-10, 國立花蓮高中110學年度「鼓勵優秀國中學生就近入學本校獎學金」 ... 花蓮高中新興運動複式(美式)躲避球, 本校體育館, 花蓮縣國、高中師生, 高中均質計畫. 於 www.hlhs.hlc.edu.tw -

#9.新北市淡水區新興國小

最新消息 · 研習進修 · 競賽活動 · 新生入學及轉出入專區 · 營養午餐 ... 於 www.shes.ntpc.edu.tw -

#10.新興高中報到 - Locsty

新興高中 110學年度新生線上報到系統身分證字號: (大寫) 報到期限依各招生管道相關規定辦理請準備好要上傳的圖檔(填寫好後請自行拍照) 各相關確認書下載網頁服務專線: ... 於 www.locstylfc.co -

#11.桃園縣新興高中綜合高中課程手冊

富國路購地籌設新興高中桃園市分部,96 年8 月奉准成立國中部、國小部。 ... (四)新生訓練期間或高一上學期舉辦課程說明會,介紹各學期所開課程之內容與生涯發展. 於 hischool.pntcv.ntct.edu.tw -

#12.新興高中報到 - MQJNNI

新興高中 討論區高中報到標題作者回覆查看最後回覆找桃園私立新興高中夜校日 ... 所以放棄了振聲改考了新興,陽明高中不少新生由家長陪同,校本部位於桃園市八德區, ... 於 www.baeiloue.co -

#13.拚特招桃園縣內國立高中報到率不到9成----中壢英文補習班

教育局指出,公私立高中職新生報到率低於80%,因部分私立高職報到率低,有的單一職科不到30%,甚至低於20%,和新興高中95%高報到率差很大,因此導致總 ... 於 ge2805266.pixnet.net -

#14.新興高中

桃園市新興高級中等學校| 桃園市新興高級中等學校. 於 learn.hshs.tyc.edu.tw -

#15.桃園市新興高級中等學校- 维基百科,自由的百科全书

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校(英語:Shin Shing High School),簡稱新興高中、新興。成立於1971年,校本部位於桃園市八德區,占地面積約三公頃,前身為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.長庚大學- 長庚大學資訊網

為成為具國際特色的一流大學,本校持續以醫藥生技專長領域為核心,整合工學、管理學之高端專業,並借重長庚醫療體系及台塑企業豐沛之產業實務能量與研究人力, ... 於 www.cgu.edu.tw -

#17.新興高中 - Active transformation

遷戶口期限在新生報到前(3/27) 4.寄發新興高中國中部入學通知單(3月中) 5.3月27日(六中山高至新興分館: 於高雄中正交流道下右轉中正路(中正競擊館) ... 於 active-transformation.fr -

#18.高雄市立新興高級中學- 新興高中, 五福二路218號(2021)

Google 表單- 免費建立和分析問卷調查。 《重要訊息》高一新生報到注意事項(新興歡迎您!!!) ☆完成報到後請到本校新生 ... 於 www.schoolandcollegelistings.com -

#19.請問有新興國中的新生家長嗎? - BabyHome親子討論區

剛剛完成報到,就收到一張直升新興高中的問卷,現在就要決定3年後的事,實在很難抉擇,不曉得有沒有跟我一樣困惑的家長?... 於 forum.babyhome.com.tw -

#20.新興高中新生報到 :: 全國各校統一編號資料庫

新興高中 係屬一般學校──入學本校需.1.國小端在調查小六畢業生欲就讀國中時,請填就讀新興高中國中部.2.戶籍要在本校學區.3.遷戶口期限在新生報到前(3/27).,109清華 ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#21.臺北市新興國中– 學校願景-新興有愛、校園家庭、有效學習 ...

新興 國中全體老師與學長姐們,將陪伴你體驗全新的學習課程,豐富你的生活視野,同你分享國中三年最幸福的勳章。 熱血青春,與你同行! 新生專區. 於 www.hhjh.tp.edu.tw -

#22.新興高中新生編班新北市淡水區新興國小 - Qztay |

學生證製發,8月23日(二)新生始業輔導1,臺中市立清水高中臺日交流報導清中Channel E 18,283 桃園 高中 職制服- 新興高中 4.jpg @ tnbo 於 www.3723nbc.co -

#23.羅東高中

升學資訊~~ 公告本校111學年度大學多元入學行事曆。 top. 實驗研究組. 149. 2021-12-24. 於 www.ltsh.ilc.edu.tw -

#24.新興高中成績查詢系統高中校務Web成績管理系統 - Dycvi

新興高中 109學年度各類獎助學金核發總人次: 2695名核發總金額:貳仟貳佰餘萬元(不 ... 七新生報到專區寒暑假作業專區高中學習歷程檔案學務處專區防疫專區防災教育專區 ... 於 www.replidelujo.co -

#25.青年高中新生入學資訊網-青中新生

新生 須知 · 新生報到 · 新生註冊 · 新生訓練 · 新鮮人須知 · 新生行事曆 · 服裝樣式 · 學雜費資訊 · 就學貸款 · 校車資訊 · 住宿資訊 · 青年高中新生入學資訊網-青中 ... 於 newstu.gm.youth.tc.edu.tw -

#26.育達高中

新生 入學管道 · 高職部特招甄選入學 · 免試入學 · 菁英班、資優班 · 實用技能學程輔導分發 · 技優甄審入學 · 運動績優生甄選入學 · 進修部免試單獨招生. 於 yd-main.web.app -

#27.臺北醫學大學

「英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, THE)於10月19日公布「2022年新興經濟體大學排名」,臺北醫學大學位居16名,表現亮眼。」 ... 於 www.tmu.edu.tw -

#28.高雄市新興高中 - 台灣國中畢業紀念冊

尋找高雄市新興高中畢業生、同學或朋友。新興高中校友通訊錄現正開放,尋找高中校友會畢業紀念冊。立即登記成為會員,跟新興高中的同學 ... 新興高中討論區. 高中報到 ... 於 tw.yoshioris.com -

#29.嘉義縣永慶高中- Just Use it!

公告 賀!本校同學積極參加嘉義縣音樂比賽個人組項目,表現優異~! 社團活動組. 下8 則. 表格式新聞 ... 於 www.ycsh.cyc.edu.tw -

#30.苗栗縣立苑裡高級中學

2021-12-08, 學務處體育組. 賀本校參加110學年度高中職英文作文暨國中英語閱讀與寫作測驗競賽榮獲國中甲組第三名、高職組第三名, 2021-11-29, 教務處試務組 ... 於 www.yljh.mlc.edu.tw -

#31.高額獎學金奏效報到率可衝9成20140623聯合晚報

12年國教免試入學今天新生報到,桃連招生區初估報到率約92%,部分公私立學校甚至達95%以上。桃園縣私立新興高中免試入學1770個名額,上午報到率已95%, ... 於 www.chinafoundation.org.tw -

#32.桃園新興高中評價 - 軟體兄弟

桃園新興高中評價,2019年5月5日— 高一轉學考想考新興. ... 桃園的如果是菁英或資優就先做好認真讀書讀到死的打算成績我覺得蠻保障但如果是校本部普通科或一般高職我真 ... 於 softwarebrother.com -

#33.彰化縣成功高級中學

成功高中110學年度免試入學錄取榜單因應疫情關係,依據彰化縣免試入學工作小組決議,110學年度新生報到改採線上報到,若您填完線上報到表單,即代表你已報到. 於 www.cksh.chc.edu.tw -

#34.新興高中招生資訊網站 - Google Sites

高中 升學成績亮麗 年年錄取台灣大學、醫學院 109年大學學測本校第七位75滿級分 四科60滿級分5人,70級分以上逹20人五科60滿級分以上共100人 ... 於 sites.google.com -

#35.新興高中 - 桃園市政府教育局

桃園市新興高級中等學校全球資訊網. 於 www.hshs.tyc.edu.tw -

#36.六和高中

本校111學年度國中部新生報名暨新生說明會時程! 1060. 2021/11/30, 生輔組, 國防部「111學年度軍事學校正期班甄選入學招生 ... 於 www.lioho.tw -

#37.明新科技大學- 首頁

地址:30401新竹縣新豐鄉新興路1號 MustMap. Follow us 明新社群. 明新FB圖示 · 明新IG圖示 · 明新line圖示 · 明新youtube圖示 · 通過AA無障礙網頁檢測. 於 www.must.edu.tw -

#38.新興高中因應新型冠狀病毒-防疫工作日誌一覽表 - Google Docs

5月7日, 新興高中防疫期間冷氣開放原則(由防疫小組決議通過), GO. 4. 4月21日, 因應<軍艦群聚事件>進行全校性教職員工生問卷調查, GO. 5. 4月11日, 國中部新生報到,對 ... 於 docs.google.com -

#39.Asia University, Taiwan 歡迎光臨亞洲大學全球資訊網

亞洲大學由蔡長海教授與林增連先生共同創辦,於2005年8月1日由「臺中健康暨管理學院」升格改名。本校校園建築典雅,綠草如茵,四季花開,舒懷暢意,有具羅馬競技場外表 ... 於 www.asia.edu.tw -

#40.拚特招國立高中報到率不到9成

教育局指出,公私立高中職新生報到率低於80%,因部分私立高職報到率低,有的單一職科不到30%,甚至低於20%,和新興高中95%高報到率差很大,因此導致總平均 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#41.國立新竹高級工業職業學校

時間 類別 單位 發佈 點閱 2021/12/24 【公告】 生輔組 生輔組 14 2021/12/23 【公告】 生輔組 生輔組 27 2021/12/23 【公告】 註冊組 註冊組 45 於 www.hcvs.hc.edu.tw -

#42.嘉南藥理大學| CNU

校系影音簡介 · 招生公告 · 新生報到系統 · 陸生/ 國際生專區 · 111學年度備審資料準備指引 · 高教深耕計畫 · 大學社會責任推動中心 ... 嘉藥休閒系瞄準新興健身產業 ... 於 www.cnu.edu.tw -

#43.國立竹東高級中學: 首頁

2021-08-06, 國立竹東高中進修部110學年度免試入學獨立招生錄取榜單, 行政消息、新生專區, 進修部. 於 www.ctsh.hcc.edu.tw