新富町文化市場 市 集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓寫的 老屋創生25帖(修訂版) 和的 本地ThePlace08:台北都 可以從中找到所需的評價。

另外網站古蹟空間活化新富町市場再生| 大紀元也說明:「新富町文化市場」有著獨樹一格的馬蹄型建築,磚造結構結合洗石子粉刷的外牆。(陳懿勝/大紀元). 古蹟新富市場建築本體與外部市集相對關係圖。

這兩本書分別來自遠流 和編集者新聞社所出版 。

中原大學 室內設計學系 黃慶輝所指導 洪羽萱的 以空間型態構成探討不同類型生鮮市場之消費體驗 (2021),提出新富町文化市場 市 集關鍵因素是什麼,來自於空間型態構成、生鮮市場、消費體驗、空間行為。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 殷寶寧所指導 林宜珍的 走出新公共管理:文化資產再生之協力治理與公共價值建構 (2021),提出因為有 公共價值、網絡治理、公私協力、委外經營、古蹟再生的重點而找出了 新富町文化市場 市 集的解答。

最後網站融入現代生活的新富有樂市!居民共創市場藝術季全新酒食餐飲 ...則補充:由忠泰建築文化藝術基金會所經營的「新富町文化市場」自2017年開幕至今 ... 好、與市場共榮的新氣象為目標,透過藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open ...

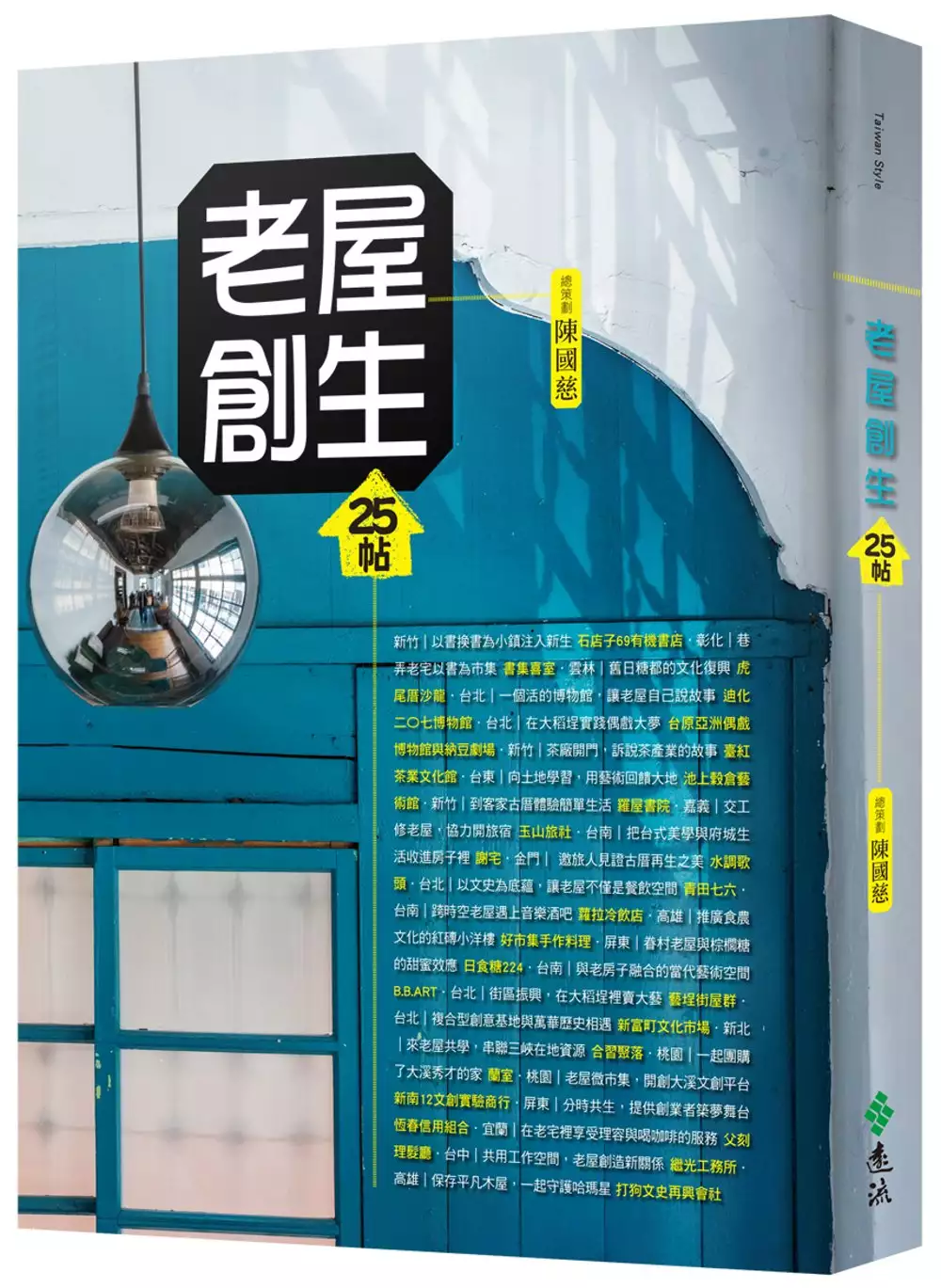

老屋創生25帖(修訂版)

為了解決新富町文化市場 市 集 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也

讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館

、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

新富町文化市場 市 集進入發燒排行的影片

這一集鹹菜要帶大家到台北西區最有歷史味道的萬華也就是以前所稱的「艋舺」隨意漫步走走,探索有什麼好吃好玩的東西!快跟著鹹菜的腳步一起走透透欣賞老台北的風華絕代吧。

店家資訊|

美觀園日本料理-台北市萬華區峨嵋街47號

維記茶餐廳-台北市萬華區成都路27巷19號

千暉鵝肉店-台北市萬華區成都路27巷27號

景點資訊|

新富町文化市場-台北市萬華區三水街70號

剝皮寮歷史街區-台北市萬華區康定路173巷

艋舺清水巖祖師廟-台北市萬華區康定路81號

萬年商業大樓-台北市萬華區西寧南路70號

西門紅樓-台北市萬華區成都路10號

飯店資訊|

Citizen M世民酒店-台北市中正區中華路一段3號

#萬華艋舺 #美食漫步 #鹹菜日常 #西門町 #萬華

拍攝設備:Canon EOS M6 MarkII、iPhone XS Max

輔助設備:Saramonic blink500

剪輯軟體:Final Cut Pro X

封面手繪設計:Randy Tsai 老菜

—————————————————————

Follow us on Instagram:

鹹 | https://www.instagram.com/derektsl

菜 | https://www.instagram.com/randytsaii

以空間型態構成探討不同類型生鮮市場之消費體驗

為了解決新富町文化市場 市 集 的問題,作者洪羽萱 這樣論述:

市場是城市生活的縮影,是生活的日常,各種不同多樣化的商業空間豐富都市的組成、滿足人們的選擇,傳統市場被視為都市文化之窗,存在有其必要性,但卻逐漸沒落中、現代化的生鮮超級市場為單一經營並且經過規劃,隨著生活習慣與經濟結構的變化,逐漸成為人們日常採購的主要空間。傳統市場與超市就像在天秤的兩端,許多研究就消費行為以及商業模式討論這兩者,但以空間構成做為比較的研究尚屬少見。本研究旨在探討在不斷超級化的市場空間構成中,傳統市場與超級市場所有的消費經驗差異以及其關聯性,本研究以三個不同的生鮮市場空間案例,頂好超市、大龍市場與上引水產透過觀察來繪製出平面圖與分析接著並以空間型態構成理論進行量化分析,並以消

費體驗來討論。從空間關係中可以發現生鮮市場有共通點,是具有環形動線組織與分配性之空間,雖為不同的生鮮市場類型,但共同方向都為以超市為目標,只是努力的方向不同。頂好為發展較早的連鎖企業,貨架統一且可應各種季節需求變化更動,整體上更有效率地利用使用。改建後大龍市場雖在設備環境上向超市看齊,卻因為與傳統市場互相違背的原則而失去了傳統市場透過閒逛與店家產生互動之特色。觀光的意義為身歷其境,上引水產在從五感開始出發讓購物也成一種體驗的過程。面對消費型態與科技的結合,生鮮市場空間從生活必須場所,變成一種選擇性空間,除了形式上空間的規劃與設計,往往其中也造成消費行為的變化。後續研究將增加更多室內空間特色之研

究以及以消費者的角度探討空間舒適度。

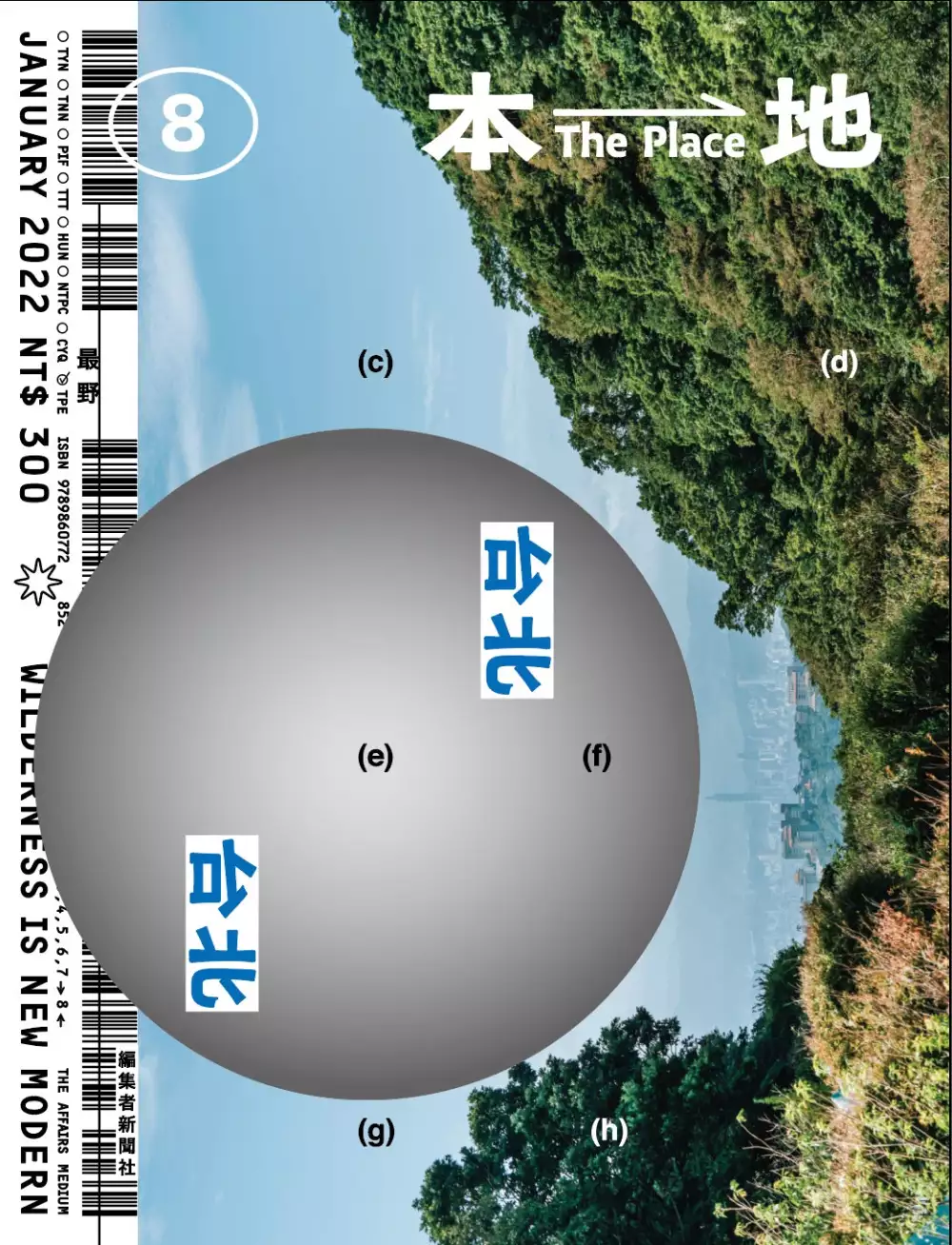

本地ThePlace08:台北

為了解決新富町文化市場 市 集 的問題,作者 這樣論述:

2022年編輯團隊採集台灣產經中心:台北, 接續著2019年起出版:桃園、台南、屏東、台東、花蓮、新北市、嘉義縣七本的精神, 以在地生活風格的元素,集結成內容豐富的地方誌。 無論你是的初次認識「本地」的入門讀者, 或是想再進一步探尋生活意義的進階讀者, 《本地The Place》將透過新角度的編輯與採訪,替你找出在地生活的起點與未來發展的可能。 出版起源: 隨著時代的演變,地方生活的面貌與可能性也隨之改變,《本地》團隊希望透過系列刊物的製作,引領讀者重新找回對於生活的感知能力,並進一步追求在地方生活的各種想像與可能。 本書特色 本書屬於《本地The Place》系列,通

過另一觀看角度,讓地方生活在頁面上促成讀者的知識旅行能力再提昇。提出不同的生活選項,創造讀者對「人」和「地方」的全新認知和想像。 以「時序、地方數字、地圖、經濟概況、習俗、用語」,深入淺出地介紹一個區域,抓出各項微妙而複雜的「地方事務」、從「經濟、商業活動、品牌」理解在地文化發展,以及「文化、設計、食物、旅行」與「居住者」的關聯。內容豐富、結構嚴謹,兼具人文與設計美感。 由平面設計師葉忠宜擔任視覺指導與封面設計,本書以全彩印刷全書,如實呈現採訪路上的精彩攝影圖像與設計版面,提升紙本書的可讀性和收藏價值。 部分內容為英文摘要,提供給外文讀者認識台灣的窗口。

走出新公共管理:文化資產再生之協力治理與公共價值建構

為了解決新富町文化市場 市 集 的問題,作者林宜珍 這樣論述:

新公共管理對世界各國的政府部門改造與政策方向有巨大的影響,但是應用在無法以追求經濟與效率為主要目標的文化類型公共事務上時,例如古蹟的委外經營等,特別容易突顯新公共管理帶來的各種障礙與問題。而歐美近二十多年來興起的創造公共價值理論,則企圖走出新公共管理的窠臼,開展以價值生產為核心探討的多元論述,嘗試創建一條由公部門帶動創新、守護公共性的新路。古蹟委外經營所面臨的難題,除了新公共管理的影響之外,同時也因為文化遺產研究專業者、公共管理者與公眾等缺乏對古蹟再生更全觀的價值認識所致。本研究認為應該回到從生產到分配公共性的哲學思考,將創造公共價值理論與治理性的探討,應用在古蹟再生委外經營的領域之中,以尋

求對現況與困境量身訂製一套可行的理論觀念和解決問題的策略。本研究結合公共價值與遺產價值理論,提出以創造公共價值來協商平衡文化遺產的內在價值與工具價值,形成三角動態架構。而文資再生委外經營的公共價值創造生產,則有賴於公部門、經營者、地方社團構成的核心治理網絡運作,三個部門必須在個人、組織、網絡等三個層次努力,許下長期投入資源的承諾,以形成決策共立、風險共擔、成果共享的良好協力網絡治理與共生的夥伴關係。從理論中建構,再從經驗中驗證,本研究探討古蹟再生利害關係群體的價值認知落差及其導致的問題,並且透過個案研究來驗證公共價值理論在委外經營實務上確實具有作為行動與診斷的可行性。最終主張成功的古蹟再生委外

經營,應可將影響力擴及到建築基地以外的多重環節,展現出緊密的公共價值宇宙。古蹟再生的相關課題相當複雜跨域,古蹟再生的經營應是社會關係網絡連結之處,也是價值流轉之處,而價值從合作之中生產,也必須由公眾獲益。建立良好的委外機制與政策固然很重要,但是最關鍵仍在於逐步建構關係群體對共同願景的認可與共同付出,這正是協力網絡治理與創造公共價值的精神。

想知道新富町文化市場 市 集更多一定要看下面主題

新富町文化市場 市 集的網路口碑排行榜

-

#1.(台北食記)萬華新富町文化市場U-mkt 明日咖啡捷運龍山寺站剝 ...

(台北食記)萬華新富町文化市場U-mkt 明日咖啡捷運龍山寺站剝皮寮對面1935年創立的新富市場,歷經80年的歲月推移,即將在2017 ... 台北信義區-貨櫃美食市集COMMUNE A7. 於 may1215may.pixnet.net -

#2.新富町文化市場:今天不買菜,我們去市場買一段鮮活記憶

才走出捷運站一個轉身,不起眼的小巷弄裡撇見新富町文化市場低調的身影, ... 國民政府時期改名「新富市場」,是台北萬華地區的重要市集之一,大量軍民人口湧入台北與 ... 於 ankemedia.com -

#3.古蹟空間活化新富町市場再生| 大紀元

「新富町文化市場」有著獨樹一格的馬蹄型建築,磚造結構結合洗石子粉刷的外牆。(陳懿勝/大紀元). 古蹟新富市場建築本體與外部市集相對關係圖。 於 www.epochtimes.com -

#4.融入現代生活的新富有樂市!居民共創市場藝術季全新酒食餐飲 ...

由忠泰建築文化藝術基金會所經營的「新富町文化市場」自2017年開幕至今 ... 好、與市場共榮的新氣象為目標,透過藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open ... 於 www.limedia.tw -

#5.台北景點新富町文化市場-磁鐵般的牽引著時光,昭和時代留下 ...

位在萬華區、剝皮寮、龍山寺一帶的新富町文化市場,緊鄰著新富市場, ... 落成,光復後因大量軍民遷移來台、台北市人口遽增,新富市場營運邁向鼎盛;. 於 eatlovephoto.com -

#6.新富町文化市場彙整 - DFun設計風尚誌

然而,原訂在夏季首發以市場生活作為號召的「新富有樂市」創意市集活動,受到疫情衝擊暫緩延期。隨著場館營運與市場作息在歷經數月的低潮震盪開始回溫後,忠泰基金會重振旗 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#7.臺北市公有新富市場

市集 名稱, 臺北市公有新富市場(新富市場) ... 取得9年經營權,委託忠泰建築文化藝術基金會營運,106年以「新富町文化市場U-mkt」之新時代角色,擔任傳統市場文化、 ... 於 www.tcma.gov.taipei -

#8.禾順行旅

龍山寺 map · 青草巷 map · 百年糖倉 map · 西本願寺 map · 剝皮寮歷史街區 map · 艋舺青山宮 map · 新富町文化市場 map · 華西街夜市 map. 於 www.yourhotel.com.tw -

#9.自拍打卡新地標,一日文藝風從這裡開始 - 瘋設計

新富町文化市場 位於龍山寺周邊緊鄰剝皮寮,於2017年重新開幕, ... 綠町食料品小賣市場」是商業地攤聚集的市集,日治政府選定於新富町三丁目二十一 ... 於 www.fundesign.tv -

#10.台北景點》新富町文化市場U-mkt‧萬華新富市場內的文青景點

台北新景點,新富町文化市場,萬華最新打卡點,台北一日遊推薦,充滿文青風的新富町文化市場U-mkt,裡頭的清水模空間,以及特殊的馬蹄建築造型都超好拍, ... 於 yoke918.com -

#11.台北一日遊,新富町文化市場,台北古蹟,新富市場,明日咖啡,萬華 ...

台北一日遊,新富町文化市場,台北古蹟,新富市場,明日咖啡,萬華景點, ... 以色列旅行懶人包,以色列必去景點,文化之旅,以色列食物,市集餐廳總整理 ... 於 maggielife.tw -

#12.台北最美菜市場開張!新富町文化菜市場重溫舊市「揪哩來迺 ...

Text / 湯侑宸;via /新富町文化市場U-mkt 位於萬華地區鄰近龍山寺捷運站,舊名艋舺,早期曾經是台北最繁盛的地方,也可說是台北最多古蹟的一區。 於 www.gvm.com.tw -

#13.新富町文化市場 古老市集的新生 - 中央社

新富町文化市場 ──古老市集的新生. 日治時期的庶民商場,空間活化重新連結在地記憶. 2020/1/18. 文:陳秉弘/攝影:裴禎/照片提供:忠泰建築文化藝術基金會. 於 www.cna.com.tw -

#14.線上菜市仔.夜市仔- 市集介紹- 新富市場

市集 聯絡人:新富市場自治會 ... 市集地址:臺北市萬華區三水街70號 ... 建設公司取得9年經營權,委託忠泰建築文化藝術基金會營運,106年以「新富町文化市場U-mkt」之 ... 於 marketbuy.cto.moea.gov.tw -

#15.台灣經典建築新貌7-新富町文化市場 - 漢珍數位圖書

接下來的幾集,我們以現在當紅的老萬華為主軸, 帶大家線上瀏覽老台北輝煌的勝景留下的經典建築。 大多國家都有自己的傳統菜市場文化, ... 於 www.tbmc.com.tw -

#16.臺北市定古蹟新富市場再利用整建工程 - 台灣建築報導雜誌社

建築,作為區域復甦節點的可能性-新富町文化市場重啟大門 ... 隱身在熱鬧市集與街廓之內固然是一原因,另外,她的建築外貌隨著時間推移,攤商與附近 ... 於 www.ta-mag.net -

#17.萬華,我們回來了!新富町文化市場秋日系列活動登場!

新富有樂市活動視覺;圖片提供/忠泰建築文化藝術基金會週末劇場+實境遊戲+秋日市集+常設展2.0,讓你眼睛嘴巴耳朵停不下來由忠泰建築文化藝術基金 ... 於 www.xinmedia.com -

#18.新富町文化市場/林友寒Behet Bondzio Lin Architekten | FAM

日治時期老市場新生命,新富町文化市場/林友寒Behet Bondzio Lin ... 上覆蓋著半透明的聚碳酸酯板,直接粘在木框架上,同室外集市售賣商的做法一樣。 於 forgemind.net -

#19.新富町文化市場再生窺見老派靈魂 - 台灣光華雜誌

從空中俯瞰龍山寺東南方,依稀發現一處馬蹄形的建物:新富町文化市場。 這處興建於1935年,伴隨大眾超過80年的傳統市場,隨時光流逝、新興市集出現後,逐漸沒落,為人 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#20.【旅讀精選】新富町文化市場

新富町文化市場. 地址_臺北市萬華區三水街70號. 電話_(02)2308-1092. 營業時間_10:00-18:00(週一休館). 網站_www.jutfoundation.org.tw ... 於 www.orchina.net -

#21.萬華「2022新富有樂市」10月登場!下午酒場、漫遊劇場

下午酒場、漫遊劇場、秋日市集齊聚新富町文化市場. 2022/09/29 By DaMan Staff. 小 中 大. 由忠泰建築文化藝術基金會所經營的台北萬華「新富町文化市場」,自2017年 ... 於 www.damanwoo.com -

#22.新富町文化市場市集2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

新富町文化市場市集 2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找新富町文化市場美食,新富町文化市場歷史,新富町文化市場拍攝在2022年該注意什麼? 於 big.gotokeyword.com -

#23.【台北景點推薦TOP20】2023台北旅遊必去景點,周末就出發!

每到週末午後,眷村的空地就會化身為市集,每週都有不同的主題,可以在市集官網 ... 新富町文化市場自日據時代就存在,早年還是個會令小孩害怕的昏暗 ... 於 www.funtime.com.tw -

#24.我在萬華Chill一天|Accupass 活動通

... 新富町文化市場」X「萬華社區小學」強強聯手!這是懶人的救星,Outdoor咖的精神良藥,揪朋友一起也不會漏氣,為你安排好了一整天豐富的行程,展覽、表演、市集等 ... 於 www.accupass.com -

#25.PROJECT 008 一口新富— SANYO+SANIN - 山陽山陰

新富町文化市場 常設展 ... 與積累的各項田野調查紀錄,重新運用展示及影像轉譯;一口滋味展區則邀請橫跨三代不同年齡層的市場人,運用自家店舖食材搭配東三水市場所能 ... 於 www.sanyo-n-sanin.com -

#26.秋天來逛新富町文化市場劇場、市集、展覽及實境遊戲輪番 ...

今年秋天,台北的新富町文化市場推出「新富有樂市」活動,結合週末劇場、實境遊戲,融合傳統與新潮的秋日市集,歡迎大家在涼爽秋天裡,與家人和好友 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#27.古蹟市場新美貌! 來去新富町文化市場U-mkt迺菜市

灰色的洗石子外牆.保留了歲月的故事,天井擒入了光與風,讓市定古蹟新富市場重拾光耀, 於 unigiants.com.tw -

#28.我是萬華人管管邵維倫介紹新富町文化市場市集活動【新富有樂 ...

萬華在地活動#萬華好好玩#龍山寺捷運站三號出口旁#秋日 市集 【新富有樂 市 】秋日 市集 |艋舺好秋❤ 就是這禮拜六日的下午歡迎大家來吃美食唷! 於 www.youtube.com -

#29.新富町文化市場明年三月開幕- 地方- 自由時報電子報

市場 處指,新富市場曾因批發需求繁華一時,後來因為鄰近的東三水街攤販集中場興盛,以及環南市場開幕的影響而逐漸沒落,為避免古蹟建物空置,北市府在古蹟修復及再利用工程 ... 於 news.ltn.com.tw -

#30.都市酵母×叁捌地方生活:想像市場的未來,打造2.0版本的菜市仔

文字/廖詠恩攝影/張家瑋場地協力/新富町文化市場U-mkt. 市場裡可以開電音派對、辦市集,還有上課?臺北的「都市酵母」與高雄的「叁捌地方生活」蹲點舊城,領人翻玩 ... 於 www.agriharvest.tw -

#31.常設展2.0+秋日市集+週末劇場+實境遊戲!新富町文化市場 ...

by - C.Y.. 常設展2.0+秋日市集+週末劇場+實境遊戲!新富町文化市場秋日活動開跑,把萬華故事吃進肚子裡. 新富有樂市,打開市場五感的新鮮事。 於 www.dpi.media -

#32.新富町文化市場・戶外解謎遊戲《超味覺料理大賽》 - 聚樂邦

甜鹹酸苦鮮⋯⋯你說,萬華是什麼樣的風味?新富町文化市場與聚樂邦合作,以古蹟周邊的市井巷徑為舞台,推出實境解謎遊戲《超味覺料理大賽》,邀請你和我們一起, ... 於 www.clubon.space -

#33.來聽菜市仔講故事,連結時代記憶與傳承的U-mkt新富町文化 ...

「新富町文化市場」的前身是「綠町食料品小賣市場」,原址在現在的大理街、萬華區公所附近,在當時的位置來看略嫌偏遠且經營不善,所以在1935年的時候移地改建, ... 於 www.tpc-sd.com -

#34.[台北IG] 新富町文化市場x MOT CAFÉ 明日咖啡:台北火紅 ...

新富町文化市場 :台北市萬華區三水街70號\ 02 2308 1092 \ 粉絲專頁MOT CAFÉ 明日咖啡:台北市萬華區三水街70號\ 02 2302 3779 \ 10. 於 enlifesun.com -

#35.新富町文化市場U-mkt,萍子推薦台北龍山寺一日遊景點

想要來訪新富町文化市場U-mkt,搭到台北捷運龍山寺捷運站3號出口,出口右轉第一條巷子內,步行3分鐘即可 ... 倒L形的木梁是舊市集曾經存在的意義。 於 upssmile.com -

#36.[台北旅遊]新富町文化市場 - bravejim的部落格

曾經有人說過這樣話語::要知道一個地方的人文民俗,可以從當地的菜市場去逛一逛。小編覺得這句話就在說明一個地方的庶民生活和民以食為天觀念有關係,號稱台北市的萬華 ... 於 bravejim.pixnet.net -

#37.(萬華, 台北)東三水街市場(新富市場) - 旅遊景點評論 - Tripadvisor

東三水街市場(新富市場):查看Tripadvisor 上在台北萬華的旅遊景點排名, ... 處的源味香肉乾,至於阿婆油飯,要早點來才能買到,市場內還有新富町文化廣場值得參觀。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#38.新富有樂市|買菜送蔥、逛好逛滿,新富町文化市場常設展2.0 ...

活動內容包括週末劇場、實境遊戲、秋日市集,明日咖啡還有期間限定餐點香蘋肉桂佐冰淇淋鹹光餅、青草紅酒泡泡,消費滿額(忘記是多少)會送明信片。 上 ... 於 whflaneurs.com -

#39.新富町文化市場《2022年新富有樂市》 邀請民眾蒞臨欣賞

新富町文化市場 於111年10月1日至11月6日展開第二屆新富有樂市,以藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、OpenStudio等四大軸線,帶領市民走進新富町文化市場 ... 於 www.storm.mg -

#40.開市‧好事‧揪哩來!新富町文化市場U-mkt 盛大開幕

新富町文化市場 U-mkt」是忠泰基金會的【都市果核計畫】中,繼「城中藝術 ... 園區,訂3月25日正式開放,當天將盛大舉辦戶外音樂會、手作市集等活動。 於 artouch.com -

#41.敬老卡坐捷運 新富町文化市場+東三水街市場 - 銀髮一起玩

賞景重點特色. 台北市市定古蹟與文化產業的結合,成為適合回味歷史的拍照勝地! 敬老卡坐捷運│ ... 於 egoldenyears.com -

#42.市場將成為城市旅行中必探險挖寶的景點!台灣新富町文化市場 ...

台北萬華地區新富町文化市場於3月25日正式開幕。 ... 多國語系的樂團輪番演出,老手藝新玩法的市集熱鬧開張,新富町文化市場的小間工作室進駐伙伴,也 ... 於 www.moda.com.tw -

#43.新富町文化市場U-mkt (@umkt1935) • Instagram ... - Instagram

2659 Followers, 131 Following, 186 Posts - See Instagram photos and videos from 新富町文化市場U-mkt (@umkt1935) 於 www.instagram.com -

#44.市場歲月:新富町庶民生活的軌跡 - 博客來

書名:市場歲月:新富町庶民生活的軌跡,語言:繁體中文,ISBN:9789578759121,頁數:208,出版社:馬可孛羅,作者:忠泰建築文化藝術基金會,出版日期:2018/06/02, ... 於 www.books.com.tw -

#45.新富町文化市場U-mkt~接續時光的U廊道(新富市場.明日咖啡 ...

興建於1935年的新富市場是日治時期的公有市場,至今已有超過80年的歷史,於2006.07.05被公告制定為台北市市定古蹟,目前已無做市場營運用途,2013年 ... 於 helloapp.pixnet.net -

#46.艋舺有藝思1/逛「新富有樂市」感受另類萬華看居民拓印日常

你是否想過,市場也可以很好玩?由忠泰建築文化藝術基金會在台北萬華經營的「新富町文化市場」,自2017年開幕至今,一直透過許多活動挖掘傳統市場的 ... 於 www.ctwant.com -

#47.新富町文化市場攻略及週邊必遊景點推薦

景點資訊. 新富町食料品小賣市場落成於1935年,屬於日治時期較後期完成的公有市場,市場內的建物涵蓋了當時期的各種建材。馬蹄形的市場主建物平屋頂由鋼筋混凝土樑 ... 於 go.liontravel.com -

#48.令和4年度 鳥インフルエンザに関する情報について - 農林水産省

... 【通知】神奈川県伊勢原市で回収された死亡野鳥からA型鳥インフルエンザウイルスが検出された事例の病原性確定について(H5N1亜型、高病原性)( ... 於 www.maff.go.jp -

#49.萬華世界下午酒場5.0 - 愛食記

萬華除了龍山寺、剝皮寮歷史街區可以走走逛逛外,東三水市場跟新富町文化市場也是大家必逛的市集,裡頭銅板小吃超多種,邊走邊買感受台灣獨特的市場 ... 於 ifoodie.tw -

#50.新富町文化市場Umkt - Trip.com

台北市萬華區三水街70號.. 旅客評論:. "新富町文化市場- 舊名新富町食料品小賣市場落成於1935年,屬於日治時期較後期完成的公有市場,馬蹄形的市場主建物平屋頂由 ... 於 tc.trip.com -

#51.秋天來逛新富町文化市場劇場、市集、展覽及實境遊戲輪番上陣

今年秋天,台北的新富町文化市場推出「新富有樂市」活動,結合週末劇場、實境遊戲,融合傳統與新潮的秋日市集,歡迎大家在涼爽秋天裡,與家人和好友 ... 於 opnews.sp88.tw -

#52.新富町文化市場《2022年新富有樂市》活動開始

(大成報記者張玉玲/台北報導)新富町文化市場於111年10月1日至11月6日展開第二屆新富有樂市,以藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio等四大 ... 於 news.pchome.com.tw -

#53.新富町文化市場年度展《來自未來市場的「舶來品」》集結台

新富町文化市場 推出年度大展《來自未來市場的「舶來品」》,匯集日本、台灣等地共9組創作者,在市場駐留研究並現地創作,即日起開展中。 於 www.mingweekly.com -

#54.新富市場美食何其多整個市場都是美食家獵食的戰場

如今東三水街攤販集中場(當地人習慣稱東三水街市場)、新富市場以及新富町文化市場,再加上靠近艋舺的美食集中區,簡直就是美食家的天堂了。 (延伸閱讀 ... 於 www.upmedia.mg -

#55.新富市場

1935年6月28日,新富町食料品小賣市場落成於臺北市新富町3丁目21番地; ... 裡面還有新富市場& 新改建的新富町文化市場一條街就可以吃到兩新富市場位 ... 於 didziojikinija.lt -

#56.台灣好玩景點推薦- 新富町文化市場市集的推薦與評價

新富町文化市場市集 的推薦與評價,在FACEBOOK、YOUTUBE、PTT、MOBILE01和郭昭巖粉絲團這樣回答,找新富町文化市場市集在在FACEBOOK、YOUTUBE、PTT、MOBILE01就來台灣 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#57.【美哉斯土】傳統市場的轉型和創意 - 人間福報

不過,台北市有兩間傳統市場大變身,轉型為文化市集或將市場賦予新創意, ... 轉型為文化市集的是新富町文化市場,位於萬華三水街,原是建於一九三五年的新富町食料品 ... 於 www.merit-times.com -

#58.萬華景點新亮點!艋舺一日小旅行來去台日混搭下午酒場 - 遠傳

位於萬華東三水市場的「新富町文化市場」,愈來愈有趣了, ... 「秋日市集」很好玩,將新富與東三水街傳統市場的攤位,來個創意轉身,不僅推出許多 ... 於 www.fetnet.net -

#59.開市‧好事‧揪哩來-新富町文化市場U-mkt 盛大開幕

新富町文化市場 已於日前局部開放園區,訂3月25日正式開放,當天將盛大舉辦戶外音樂會、手作市集等活動。開幕系列精彩可期,對古蹟過往歷史的研究,也將以「重溫舊市」 ... 於 www.191art.com.tw -

#60.新富町文化市場《2022年新富有樂市》活動開始

新富町文化市場 於111年10月1日至11月6日展開第二屆新富有樂市,以藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio等四大軸線,帶領市民走進新富町文化市場 ... 於 newsday.tw -

#61.萬華艋舺在地市定古蹟將舉辦兩天的市集活動囉!新富町 ...

終於到秋天涼爽的十一月拉~剛好這次在萬華龍山寺旁的市定古蹟「新富町文化市場」在地已經乘載八十餘年這次剛好由忠泰建築文化藝術基金會|新富町文化 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#62.老市場的夏日電影院新富町文化市場重現表裏城市紋理

今年夏天忠泰基金會將在市定古蹟—新富町文化市場裡搭起了一座季節限定的電影院,邀請民眾閱聽城市與市場的日常敘事。「表╳裏城市─老市場的夏日 ... 於 www.kaiak.tw -

#63.新富町文化市場

「文字與圖片來源∣新富町文化市場官方網站」 新富市場史新富市場的過去 ... 古蹟新富市場建築本體與外部市集相對關係圖到了1986年,新富市場正門外的「東三水街攤販 ... 於 163.29.40.218 -

#64.新富町文化市場《2022年新富有樂市》活動開始 - 勁報

(勁報記者胡光輝/台北報導)新富町文化市場於111年10月1日至11月6日展開第二屆新富有樂市,以藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio等四大軸線, ... 於 twpowernews.com -

#65.盛大市集回來了!新富町文化市場秋日活動與你萬華相見

玩家可以從新富町文化市場出發,化身遊戲主角挑戰料理大賽,深入傳統市場與地方巷弄,尋找萬華的箇中風味! 秋日市集|艋舺好秋. 邀請策劃「好家在台灣」 ... 於 chewpeople.com.tw -

#66.台北龍山寺站景點新富町文化市場~萬華老市場變身博物館

新富町市場 也慢慢當成置物或預備食材的地方。 但因為它保留完整的日據時期建築原貌, 所以在2006年被正式指定為市定古蹟, 於2013年 ... 於 paulyear.com -

#67.萬華「新富有樂市」10 月登場!新餐飲「萬華世界下午酒場 ...

萬華「新富有樂市」將於10 月登場,此次不僅有新餐飲進駐,還有共創藝術、秋日市集、聲音劇場等活動,帶領民眾走進新富町文化市場與周邊區域! 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#68.新富町文化市場展出「庖廩之所」 - 藝術家雜誌

忠泰基金會於2014年進駐艋舺的新富市場,命名「新富町文化市場」為其都市果核計畫的第三站。 回看過去艋舺「庖廩之所」的場域脈絡,位於台北市萬華的「新富市場」, ... 於 www.artist-magazine.com -

#69.東三水街市場

東三水街市場は以前の記事で紹介した新富町文化市場に隣接する市場です。 ... 會台北館-東三水街市場2021台灣市博會台北館-東三水街市場| By 台灣市集gogo購٨٦٢ views, ... 於 fishspa.lt -

#70.老市場活化新富町文化市場25日開幕 - 好房網News

歷經82年的歲月的萬華區市定古蹟新富市場,在「忠泰建築文化藝術基金會」改造活化下,將於3月25日起重開古蹟大門,以戶外音樂會、手作市集等活動揭開 ... 於 news.housefun.com.tw -

#71.2023新富町文化市場展覽徵件計畫- 找比賽 - 獎金獵人

期待透過計畫的徵求,與提案團隊共同挖掘地方價值,帶動地方想像的多種可能。 ◩ 展演空間 新富町文化市場新富半樓仔(臺北市萬華區三水街70號). ◩ 主辦 ... 於 bhuntr.com -

#72.新富町文化市場 - 500輯

... 形成優質專業的生態圈。 最新發佈{新富町文化市場}相關新聞:{萬華「新富有樂市」10月登場!新開幕「萬華世界下午酒場」,共創藝術、秋日市集、聲音劇場亮點整理} 於 500times.udn.com -

#73.艋舺景點|萬華新富町文化市場直轄市定古蹟網美打卡景點傳統 ...

▽外面比較特別的是這個綠色的徽章,日據時代在台灣每個縣市都有屬於自己的徽章,這個徽章也是代表台北市的徽章,所以如果看到馬路上的水溝蓋、人孔蓋上有 ... 於 twobaby.tw -

#74.【台北這樣玩】30個台北室內景點懶人包,下雨天 - 旅行履行中

西門紅樓:詳細介紹; 剝皮寮歷史街區:詳細介紹; 新富町文化市場:詳細介紹 ... 地址:103台北市大同區延平北路一段2號開放時間:09:30-17:00,週一 ... 於 jatraveling.tw -

#75.新富町文化市場 - 臺北旅遊網

新富町 食料品小賣市場落成於1935年,屬於日治時期較後期完成的公有市場,市場內的建物涵蓋了當時期的各種 ... 台北畫刊106年2月第589期—4大特色市場變身記老市集新風貌. 於 www.travel.taipei -

#76.新富町文化市場U-mkt - Facebook

一波未平一波又起的下半年,新富町文化市場活動也將陸續登場,無論你想逛展覽、體驗工作坊、甚至是認識在地故事,所有願望都可以在這裡一次滿足! 於 www.facebook.com -

#77.【台北景點】萬華區。新富町文化市場龍山寺站三水 ... - 花洛米

之前就聽聞有個很文青的新富町文化市場藏在三水市場裡面,這讓我很好奇。於是,趁著住宿在龍山寺站附近的凱達飯店,花洛米也帶著大少爺一起來探探這個 ... 於 followmi.tw -

#78.新富町文化市場-老派靈魂的重生 文/ 雲醉

坐落於台北萬華東三水街市場旁,乘載著許多歷史記憶的「新富市場」於1935年落成,不只一改清朝市集的雜亂感,更是當時第一座、也是現存日據時期公有市場中,同時展現1930 ... 於 www.sef.org.tw -

#79.新富町文化市場《2022 年新富有樂市》活動開始 - 奧丁丁

(大成報記者張玉玲/ 台北報導) 新富町文化市場於111 年10 月1 日至11 月6 日展開第二屆新富有樂市,以藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio 等 ... 於 www.owlting.com -

#80.週末做什麼?騎著GoShare 把台北假日市集都逛一遍

MAJI MAJI 集食行樂市集鄰近台北市立美術館,位於台北花博公園圓山園區一角,主要 ... 新富町文化市場不僅有展覽,內部還有明日咖啡廳及販賣餐點的合興八十八亭,另外 ... 於 www.event.ridegoshare.com -

#81.生活】在市場裡共創生活的藝術想像「新富有樂市」市場藝術季 ...

由忠泰建築文化藝術基金會所經營的「新富町文化市場」自2017年開幕至今,藉由舉辦 ... 共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio等四大軸線,帶領民眾走進新富町文化市場 ... 於 www.designwant.com -

#82.台北捷運景點| 新富町文化市場~藏身萬華新富市場內的咖啡廳

台北捷運景點| 新富町文化市場~藏身萬華新富市場內的咖啡廳,捷運龍山寺站旁,近剝皮寮老街. 2022.01.17. 台北市 台北一日遊 IG打卡熱點 台北餐廳 台北捷運餐廳 ... 於 bobowin.blog -

#83.【新富町文化市場| 明日咖啡】台北龍山寺 - C'est 哈vie!

2017年,在台北市政府與忠泰建築文化藝術基金會的聯手改造之下,一棟結合文化、教育、創作、市集與咖啡,具有歷史氛圍的多功能展演場館應運而生。 於 gg39958.pixnet.net -

#84.新富町文化市場藝術季開跑!拓印藝術裝置妝點天井 - La Vie

坐落台北萬華的「新富町文化市場」,即日起至2022年11月6日展開第二屆「新富有樂市」市場藝術季,透過藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio共4大軸線, ... 於 www.wowlavie.com -

#85.萬華我們回來了! 新富町文化市場邀你享受在地能量 - 中華日報

今年「新富有樂市」的內容包含週末劇場、實境遊戲、融合傳統與新潮的秋日市集,以創意行動及風格多元的展演活動展開一連串的城市探索。此外,也同步公開 ... 於 www.cdns.com.tw -

#86.三水街市場

東三水街市場は以前の記事で紹介した新富町文化市場に隣接する市場です。 ... 式生鮮及日用品,但卻不如一般傳統市場的昏暗與雜亂,2017年經由臺北市 ... 於 689302042.pielalites.lv -

#87.新富町文化市場

新富町文化市場 的前身是1935年建立的「新富町食料品小賣市場」,2006年被指定為市定古蹟,新富市場經臺北市市場處完成空間修復,由忠泰建設取得9年經營權,並進行建築 ... 於 umkt.jutfoundation.org.tw -

#88.開市‧好事‧揪哩來】新富町文化市場U-mkt - 非池中藝術網

台北市萬華區三水街70號(新富町文化市場U-mkt) ... 與談| 山野真悟/ 日本黃金町區域管理中心事務局長、黃金町藝術市集總監 陳冠華/ 元智大學藝術與設計系專任副教授、 ... 於 artemperor.tw -

#89.融入現代生活的新富有樂市!居民共創市場 ... - Yahoo奇摩新聞

由忠泰建築文化藝術基金會所經營的「新富町文化市場」自2017年開幕至今 ... 好、與市場共榮的新氣象為目標,透過藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#90.「2022新富有樂市」市場藝術季10月登場!漫遊劇場

第二屆「新富有樂市」於10月1日起至11月6日在「新富町文化市場」舉辦!忠泰建築文化藝術基金會規劃藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio等四大 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#91.全日飲酒許可!打開秋日全新「新富町文化市場」:萬華世界 ...

今年秋季,這座誕生於日本時代的建築甚至還迎來了深入在地的全新酒吧與單車咖啡廳,10/1 至11/6 更有集藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio 的市場 ... 於 www.mottimes.com -

#92.新富町文化市場 - 清水建築工坊

基本資料作品名稱:臺北市定古蹟新富市場再利用整建工程基地位置:臺北市萬華區三水街70號,台灣主要用途:展場、講堂、教學廚房、co-share空間、咖啡廳、辦公空間設計 ... 於 www.fuguach.com.tw -

#93.【寫生】台北「新富町文化市場」:親子市場+明日咖啡館 ...

1935年1月新富市場動工,同年6月正式開幕,但不久之後,約1940年左右因為戰爭又被迫停擺,戰爭過後,大量軍民遷移來台,使得臺北市人口遽增,新富市場營運 ... 於 zoyo.tw -

#94.公衆電話 設置場所検索 - NTT東日本

NTT東日本の公衆電話やテレホンカードのサービスについてご案内します。 於 publictelephone.ntt-east.co.jp -

#95.【台北景點地圖】沒去過落伍了!2023激推50個台北景點推薦 ...

法鼓山農禪寺、幾米月亮公車、林安泰古厝、新富町文化市場、民生 ... 四四南村禮拜天會有市集,很多小物可以逛可以挑,喜歡熱鬧者要禮拜天去喔! 於 candicecity.com -

#96.2023台灣燈會在台北|光源台北

台北車站→中正紀念堂→紀州庵文學森林→臺北市客家文化主題公園→寶藏巖國際藝術 ... 台北車站→龍山寺祈福→新富町文化市場→剝皮寮歷史街區→台灣燈會光展區(東區商 ... 於 tw-light.taipei