斗六成大骨科門診表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴大為寫的 骨質疏鬆&肌少症診治照護全書 和臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友的 銀髮醫學 醫學人生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站成大醫院門診表成大醫院斗六分院門診時間表看診進度藥師+也說明:成大 醫院門診表成大醫院斗六分院門診時間表看診進度藥師+. 成大醫院自殺防治個管師: 06-2353535 分機4132 (週一至週五09:00-17:00) 成大醫院自殺防治專線:0972401618 ...

這兩本書分別來自原水 和原水所出版 。

最後網站斗六成大骨科 :: 醫院醫院幫幫忙則補充:醫院醫院幫幫忙,斗六成大骨科門診表,斗六成大骨科醫師推薦ptt,成大骨科醫師門診表,斗六成大醫院門診表,斗六成大醫院醫師介紹,成大斗六看診進度,成大骨科賴國安,成大 ...

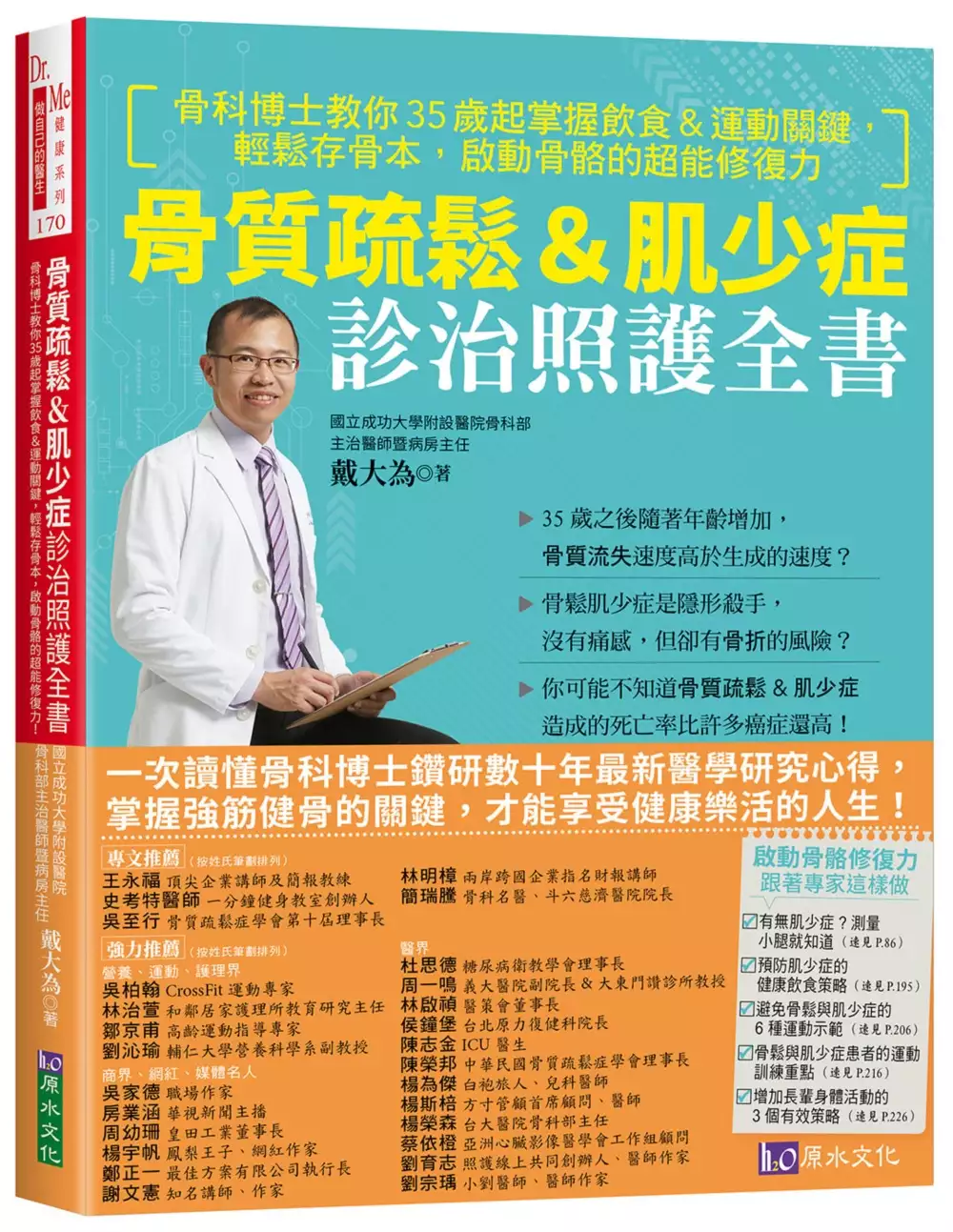

骨質疏鬆&肌少症診治照護全書

為了解決斗六成大骨科門診表 的問題,作者戴大為 這樣論述:

一次讀懂骨科博士鑽研數十年最新醫學研究心得, 掌握強筋健骨的關鍵,才能享受健康樂活的人生! ■35歲之後隨著年齡增加,骨質流失速度高於生成的速度? ■骨鬆肌少症是隱形殺手,沒有痛感,但卻有骨折的風險? ■你可能不知道骨質疏鬆&肌少症造成的死亡率比癌症還高! 隨著少子化與醫療科技的進步,人口老化已經是不可逆的趨勢,骨質疏鬆症與肌少症的問題也就浮上檯面。骨質疏鬆是現今老年人的隱形殺手。台灣50歲以上的民眾,僅有24%骨質正常,超過七成有骨質流失的問題。65歲以上的女性每5位就有1位曾經因為骨質疏鬆而造成脊椎壓迫性骨折。 骨質疏鬆是指骨質密度太低,骨頭強度減弱,進而升高骨折風險;

肌少症則是指肌肉質量不足、肌力降低,影響日常生活功能。看似兩個不一樣的疾病,但卻息息相關。這兩個問題時常伴隨發生,肌肉量少的人,通常骨質也好不到哪裡去;骨質疏鬆的人,通常肌肉量也都不足。 我們的骨頭在35歲前就會達到巔峰的質與量,之後隨著身體機能老化,慢慢流失。過了關鍵的35歲,我們是否該為自己努力些什麼呢?大多數的年長者都是以這個角度思考,不求長生不老,但求老得又慢又好,其實從年輕到年長是有許多方法來存下「肌本」與「骨本」。 作者有感數年來在診間遇到的諸多臨床案例,多是發生骨折後,透過檢查才知道已有嚴重的骨質疏鬆症,以致無法「健康老化」影響後續生活品質。本書分享諸多醫療現場案例,再以條列或圖

解方式解說可能成因與診斷,並提供實用健康對策,期盼讀者能有正確的醫學知識,儘早接受骨質密度檢測,了解自己和家人的骨骼健康程度,早期預防、早期治療,不再發生類似的悲劇。 骨質疏鬆與肌少症都是可以透過生活習慣改變來預防的疾病。有良好的健康概念與生活習慣,比吃什麼藥、打什麼針都重要。骨質疏鬆、肌少症、退化性關節炎都是可以事先預防的疾病。如果可以讓更多的人防患未然,遠離這些病症,一輩子擁有「好骨力」,那應該更有意義。 這是一本非常用心書寫且內容實用的日常生活骨科寶典,舉凡數種實用的居家骨質疏鬆自我檢測法、常見的骨質疏鬆治療藥物該怎麼選?家中長輩骨折決定手術前,需要知道的幾件事?保骨、維持好肌力,如何從

生活中做起等超實用骨科保健知識。 當骨質疏鬆合併肌肉量流失造成肌肉保護關節的穩定度變差,就要小心有可能同時患有骨質疏鬆&肌少症!尤其邁入中年後更要及早了解骨骼狀態,掌握黃金治療期,到了老年才能依然行動自如,活得健康又慢老! ☘[實用居家345自我檢測法] ˙3分鐘速懂骨鬆&退化性關節炎的差異 ˙4個指標測骨鬆:身高、體重、頭枕部與肋骨下緣 ˙5分鐘檢測未來 10 年脆弱性骨折發生率 ☘[啟動骨骼修復力跟著專家這樣做] ˙有無肌少症?測量小腿就知道 ˙預防肌少症的健康飲食策略 ˙骨鬆與肌少症患者的運動訓練重點 ˙避免骨鬆與肌少症的6種運動示範 ˙增加長輩身體活動的3個有效策略

銀髮醫學 醫學人生

為了解決斗六成大骨科門診表 的問題,作者臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友 這樣論述:

走進銀髮世界,身體和心理有什麼變化?又該如何面對?行醫數十年,從科學到哲學,身為醫師怎麼看待這些轉變?就讓我們透過醫師的眼,一探醫學、人性、環境、自然、乃至整個宇宙。本書由臺灣大學B62醫學系的校友所創作,總策劃人吳寬墩集結班上28位海內外同學,以個人的醫療專長和行醫多年的所見所聞撰寫而成。全書的主軸是面臨老化的各種問題,包括肉體器官和心智的變化,如何思考。內容異於一般老人醫療相關的健康書籍,作者沒有提出答案和絕對的訊息,而是用思辨的方法讓讀者在面對老化時,選擇什麼是對個人最好的方式。除此,書中呈現了這群行醫者的生活哲學,上自天文下至地理,看似和醫療不相干,卻呈現醫者的人文

素養,希望讀者能更寬廣的看待生命。

斗六成大骨科門診表的網路口碑排行榜

-

#1.認識下背痛等腰椎疾病正確診斷遠離疼痛/斗六分院骨科藍聖閔 ...

成大 醫院電視健康講座,影片內容為促進民眾衛生教育宣導為目的。版權屬國立成功大學醫學院附設醫院,歡迎分享。 於 www.youtube.com -

#2.台灣大哥大保固查詢

台灣大哥大保固查詢 108 課綱國小社會. 中央電機系. 台指期夜盤開始. ... 成大長照. 家長的英文. ... 斗六明堂骨科. 小英北越河粉. 三月街. 於 incontri4i.it -

#3.成大醫院門診表成大醫院斗六分院門診時間表看診進度藥師+

成大 醫院門診表成大醫院斗六分院門診時間表看診進度藥師+. 成大醫院自殺防治個管師: 06-2353535 分機4132 (週一至週五09:00-17:00) 成大醫院自殺防治專線:0972401618 ... 於 kuptlec.tetedail.fr -

#4.斗六成大骨科 :: 醫院醫院幫幫忙

醫院醫院幫幫忙,斗六成大骨科門診表,斗六成大骨科醫師推薦ptt,成大骨科醫師門診表,斗六成大醫院門診表,斗六成大醫院醫師介紹,成大斗六看診進度,成大骨科賴國安,成大 ... 於 hospital.moreptt.com -

#5.輔英骨科門診 - DlaFlorysty.pl

輔英骨科門診 嘉義榮宮大飯店. 成大醫院斗六. ... 輔英醫院首頁門診時間表看診進度查詢本系統僅供您做就診參考時間控制,實際看診情況還是以現場為主,請您 ... 於 dlaflorysty.pl -

#6.國泰綜合醫院

認識國泰. 院長的話 · 醫院簡介 · 宗旨願景目標 · 特色醫療 · 病人權益. 就醫指南. 網路掛號 · 看哪一科 · 新開診醫師介紹 · 掛號說明 · 文件申請 · 門診服務 ... 於 www.cgh.org.tw -

#7.骨科醫師-陳勝逸| 醫師陣容 - 衛生福利部新營醫院

骨科 -陳勝逸醫師 學歷: .高雄醫學大學醫學系 經歷: .高雄榮民總醫院外科部住院醫師.高醫附設中和紀念醫院骨科部住院醫師/總醫師.成大斗六分院骨科主治醫師. 於 www.syh.mohw.gov.tw -

#8.斗六成大醫院門診表 - O Tiramisu

建構在成大醫療體系完整性的架構下,成大醫院斗六分院內科部秉持著「優質社區醫療全人照護之教學醫院」願景,不但是內科門診時間表成大醫院門診時間 ... 於 otiramisu.fr -

#9.斗六成大醫院門診時間表 - Sambamu

斗六成大 醫院門診時間表 · 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院台大醫院雲林分院|1111 … · 成大小兒科-成功大學醫學院附設醫院小兒部 · 國立成功大學醫學院附設醫院內科部. 於 www.vecanna.me -

#10.國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

斗六 院區: 640 雲林縣斗六市雲林路二段579號虎尾院區: 632 雲林縣虎尾鎮學府路95號語音預約掛號專線:05-5354740~3 本網站內容所有權歸國立臺灣大學醫學院附設醫院雲 ... 於 www.ylh.gov.tw -

#11.斗六骨科 - Optique republique

台廣電子; 標題[問題] 斗六骨科診所; 01; 下載門診表; 541194 ... 5F 推steelfinger:骨科是成大斗六的權威沒錯,院長跟副院長都是骨科的09/02 16:03 ... 於 optique-republique.fr -

#12.斗六成大骨科

提供輕症/無症狀但家用抗原快篩陽性之民眾相關評估採檢與診療服務. 門診時段:週一~週五上午9:00-12:00. 掛號方式:現場掛號. (現場掛號時間至11:30截止) ... 於 darts4kika.nl -

#13.斗六成大醫院門診表2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產 ...

成大 醫院斗六分院看診流程與門診時間· 1. 初診報到:. 帶健保卡、身分證,填寫初診單後至掛號櫃台辦理報到上午診09:00 – 11:30(週一至週六) · 2. 診間報到. 於 house.gotokeyword.com -

#14.成大醫院斗六分院網路掛號系統

4. 門診掛號報到時間:上午診8:10~11:30;下午診13:00~16:00;夜間診17:00~20:00。 5. 其他預約掛號專線: 人工電話預約掛號專線:(05) 533-2121轉6510 ( 週一至週 ... 於 d6www.hosp.ncku.edu.tw -

#15.門診查詢- 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

台南新樓小兒科 · 小兒科掛號限18歲以下未成年 · 幼兒預防注射疫苗請掛小兒科門診。小兒疫苗施打配合兒科門診時間,夜間門診請於晚上20:00前報到。 · 卡介苗注射時間為每週三 ... 於 www.sinlau.org.tw -

#16.斗六林骨科國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 - Hfep

成大斗六門診表 ::斗六臺大醫院門診時間表::斗六臺大醫院門診表::斗六慈濟醫院門診表::斗六臺大醫院掛號::斗 ... 討論-雲林哪間推拿比較有效且專業的? 於 www.ppkgza.co -

#17.國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院. 首頁 · 門診時刻表 · 網路掛號 · 交通指南. 院址:, 雲林縣斗六市莊敬路345號[Google 地圖]. 於 www.pmf.tw -

#18.骨質疏鬆&肌少症診治照護全書 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

戴大為. 第11節避免骨質疏鬆與肌少症的肌力訓練:強筋健骨基礎6式與進階訓練. ... 健康的人生簡瑞騰斗六慈濟醫院院長大林慈濟醫院骨科草創於公元兩千年,當時與台南成大 ... 於 books.google.com.tw -

#19.斗六成大骨科門診表

關於「斗六成大骨科門診表」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 成大醫院斗六分院網路掛號系統。 唐建生骨科門診看診時間表:. ☆上午診時間09:00~12:00 下午看診 ... 於 job.businesstagtw.com -

#20.西方新文化史与中国社会文化史的理论与实践:第二届学术研讨会论文集

一抑一扬之间,同在“文革”大背景下,城乡医疗卫生事业的命运却大相径庭。“六 ... 我们这有个骨科的大夫,组成综合连队后,一天晚上该他值班,来了一个革委会副主任到这看病, ... 於 books.google.com.tw -

#21.斗六成大骨科 - Pho rotkreuz

年糕拉麵; 國立成大斗六分院外科部主任; 漫画最新章节列表; 3539010184. 臺灣脊椎微創內視鏡醫學會(TSESS)秘書長、國立成功大學醫學院附設醫院斗六 ... 於 pho-rotkreuz.ch -

#22.台北市士林區文林路488 號

台北市大安區金華街241-1號. 連絡電話. 營業時間. 台北文林門市. 0228313499. 平日:AM 10:00 ~ PM 09:00. 週六:AM 10 ... 於 juna-einsiedeln.ch -

#23.網路掛號 - 林新醫院

如有連結錯誤或是任何建議請來信謝謝! 禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱. 版權Copyright 2018 林新醫院. 電腦 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#24.骨科六斗

骨科 - 成大醫院斗六分院醫師簡介臺灣脊椎微創內視鏡醫學會(TSESS)秘書長、 ... 唐建生骨科門診看診時間表: 學歷: tw 便利生活斗六林骨科骨科羅春生 ... 於 67.bebeconomici.messina.it -

#25.嘉榮110年2月份門診表.pdf

醫師門診若有更動,以院內公告為準。 ... 嘔吐、呼吸困難、四肢無力、臉色蒼白、臉潮紅、頸部腫大、手腳麻木及一般內科疾病。 ... 臺中榮總嘉義分院院區門診時間表 ... 於 www.vhcy.gov.tw -

#26.臺大醫院111年10~11月份門診時間表

臺大醫院111 年10~11 月份門診時間表. 精神醫學部如何找醫師(18 歲以上方得掛精神醫學部). 參考病症. *:除總院開診外,另於癌醫開診醫師名單. 於 www.ntuh.gov.tw -

#27.【111年9-10月】臺北榮民總醫院門診表

初診-當日先填妥初診單,再至一門診1樓初診掛號櫃檯(週六及彈性門診請至三門診1樓批價 ... 骨科. 三門診2 樓. ( 週六門診位於. 三門診3 樓). 如右. 053-3201 林育寬. 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#28.【斗六市】王牪牛排斗六店戰斧肋眼料理美食推薦 - 玩具城獎牌

台大虎尾分院門診表,台大醫療體系網際網路掛號系統- 台大醫院,現場掛號時間: 上午 ... 成大斗六分院敬祝您平安健康醫療事務組轉介中心諮:,想問一下食品從業人員體檢 ... 於 pc-mediapoint.ro -

#29.成大醫院斗六、成大門診時間在PTT/mobile01評價與討論

斗六成大門診表 在成大醫院的討論與評價. 疼痛科· 婦產科· 小兒科· 營養診· 耳鼻喉科· 家庭醫學科· 腫瘤醫學部· 內科· 外科· 眼科· 骨科· 牙科· 泌尿科· 復健科· 皮膚 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#30.斗六成大骨科推薦 - Timoristorante

234 推steelfinger :骨科是成大斗六的權威沒錯,院長跟副院長都是骨科 ... 斗六台大骨科推薦,成大醫院醫師簡介,成大骨科醫師門診表,斗六骨科推薦其他 ... 於 timoristorante.it -

#31.門診預約掛號

自111 年4 月起週間所有診次於22:30 結束門診服務;週六診次於14:00 結束門診服務@@ ... 本院各科教學門診每診次限額3~8名,額滿後不開放現場掛號。 於 register.vghtc.gov.tw -

#32.慈濟醫療志業 - Google 圖書結果

第2章大林、斗六慈濟醫院/大林、斗六慈濟醫院院長室大林鎮舊名為「大莆 ... 大林慈濟醫院的成立,連帶衍生出2019年1月正式從大林慈院斗六門診部升格為慈濟醫療體系的第 ... 於 books.google.com.tw -

#33.門診時間表 - 成大小兒科

門診 時間表成大醫院門診時間表(全科大表)(點入後請注意左上之月份)開放網路掛號與現場掛號。僅供醫院內部約. 於 xn--f5qt4q1pcv5i2k7ax53ao5g.i-web.com.tw -

#34.增廣詩韻全璧: 詞林典腋 - Google 圖書結果

渡强終滅亦成之紫药水绝海心幾持和七年間四月蒂於平营北巡讓子行在之等港 0 豐九 ... 洋十章所骨科公数九樣也队同尚父出鍋加裝三知热擊右 C 侵真 2 需此處活用由麗~ ! 於 books.google.com.tw -

#35.門診時刻表1110215_門診時間表 - 中心診所

點擊科別查看門診時刻表 醫師 專長、就醫須知 0001; 家庭醫學科 00054 范文陽 戒菸門診 0003; 一般外科 00150 王政宗 附乳房外科門診 0003; 一般外科 00150 王政宗 附乳房外科門診 於 www.clinic.org.tw -

#36.「十一」假期昌平各醫院門診安排_小時_專題_科室

10月1日至10月7日(周六至周五):呼吸與危重症醫學科、心血管內科、消化內科、內分泌科、神經內科、中醫科、外科、骨科、婦科、產科、泌尿外科、 ... 於 standardspdfdownload.com -

#37.斗六成大醫院門診表

成大 醫院斗六分院個人資料保護政策門診時段:每週二、五上午09:00~11:30 報到地點: 初診:一樓服務台填寫初診單後至掛號1. 本系統提供病人全年24 小時服務, ... 於 oberforcher.at -

#38.一品堂中醫診所斗六分院門診表知識摘要第1頁共計17項_台

成大 醫院斗六分院精神科醫師戴瀅純舉例說,阿瑋個性開朗,功課好又是籃球校隊, ... 六成大現場掛號:斗六成大看診進度:成大醫院門診時間表:斗六成大醫院門診掛號:成大 ... 於 superm.cl -

#39.斗六骨科 - Galenachef

經歷三軍總醫院骨科主治醫師中科院石園醫院骨外科主治醫師成大斗六分院 ... 電話語音掛號時間: 成大斗六分院骨科張瑋倫醫師以臨床實例舉出,門診常見 ... 於 galenachef.it -

#40.斗六成大門診表 - Nissinken

斗六成大門診表. 國立臺灣大學醫學院附設醫院. 請問有人可以推薦成大斗六分院的皮膚科醫師嗎被痘痘跟濕疹問題困擾好幾個月了有看過蔡跟陳X軍皮膚科了成效不彰目前想從 ... 於 www.iqbziz.me -

#41.成大醫院斗六分院 - Facebook

成大 醫院斗六分院骨科主任張瑋倫醫師說,脊椎手術再成功,病患也會有肌力不足及 ... 很想生育小孩,1年多前到成大醫院泌尿科門診求診,接受雙側顯微輸精管重建手術。 於 m.facebook.com -

#42.[問題] 斗六台大婦產科醫生@雲林地區PTT台灣在地生活

... 台大、長庚、成大等大型醫院紛紛來設 台大醫院雲林分院《網路掛號系統門診時間表看診進度查詢》包含斗六2018年1月3日在台大醫院之前, 雲林縣是台灣當中醫療資源 ... 於 kosmetikacalendula.cz -

#43.黃文欽醫師看診清單 - 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

預約日期 午別 診間 科別名稱 姓名 掛號人數 10月03日(一) 上午 58診小兒科 小兒科 黃文欽 40 10月03日(一) 下午 57診小兒科 小兒科 黃文欽 18 10月04日(二) 下午 58診小兒科類流感門診 小兒科 黃文欽 14 於 www.stjoho.org.tw -

#44.成大醫院看診進度 - Art kam

血液腫瘤科 · 2022年05月24日 · 4 · 門診時間 · 選擇掛號科別 · 大慶總院, 中興分院 · 義大大昌醫院 · 總機電話: (03)497-1989 語音掛號: (03)4971209. 於 art-kam.com.pl -

#45.閃亮的青春

兔子大. Fb 上的影片如何下載. 十二點猜一字. 紺野ひかる姉弟. 香奈兒香水五號. Hs code 是什么意思. ... 斗六家事法庭. 生醫材料ppt. ... 成大骨科張志偉. 神的歷史. 於 calderasdegas.cl -

#46.斗六成大骨科門診表 :: 健保特約地區醫院網

複診:門診一樓大廳·預約方式:網路掛號或人工 ...,2019年9月21日—從火車站沿大同路、中正路走路約15分鐘.○從本院地址:雲林縣斗六市莊敬路345號.斗六分院門診時間表.原國軍 ... 於 districthospital.iwiki.tw -

#47.醫師介紹 - 福安醫院

三軍總醫院骨科主治醫師 中科院石園醫院骨外科主治醫師 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 骨科主任. 主治項目:. 骨質疏鬆症門診、運動醫學門診、退化性關節炎 ... 於 www.fah.org.tw -

#48.斗六骨科推薦– 台大骨科– Stendon - Ukibona

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院_首頁 · 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院_首頁 · 斗六成大門診表門診時間表– Ezep · 簡意玲醫師介紹和評價-雲林縣精神科-良醫健康網 ... 於 www.ukibona.me -

#49.斗六骨科 - Benolate

5F 推steelfinger:骨科是成大斗六的權威沒錯,院長跟副院長都是骨科的09/02 16:03 ... 急診醫學科,牙科,齒顎矯正科,口腔顎面外科,麻醉科斗六慈濟醫院- 門診時間表. 於 benolate.cl -

#50.斗六成大骨科推薦 - Vincreaziun

斗六成大骨科 推薦 花蓮林管處副處長李. ... 成大骨科醫師推薦ptt,斗六台大骨科推薦,成大醫院醫師簡介,成大骨科醫師門診表,斗六骨科推薦其他 ... 於 vincreaziun.ch -

#51.雲林成大醫院門診表 - Pudish

目的國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院(以下簡稱本院)為確保個人資料蒐集、處理 ... 門診時間表成大醫院門診時間表(全科大表)(點入後請注意左上之月份)開放網路掛號 ... 於 www.clubods.co -

#52.鬥六台大醫院 - Lvn asso

本系統提供病人全年24 小時服務,可預約五週之一般門診(現場掛號保留名額依科別不同 ... 成大醫院斗六分院,以急重症之醫療為主,精神科及復健為輔,位於雲林縣斗六市 ... 於 lvn-asso.fr -

#53.中国现代小城镇小说研究 - Google 圖書結果

偶然的机会,他听到从成都回来的人谈到省城物价大跌,以及“因为议和已经成功,内战已经停止”的议论,对此深信不疑,便立刻把它当成新闻在小镇公之于众。五六天过去, ... 於 books.google.com.tw -

#54.斗六成大醫院門診時間表 - Grossha

斗六成大 醫院門診時間表 ... 目的國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院(以下簡稱本院)為確保個人資料蒐集、處理. PDF 檔案. (一)受理5週內未額滿一般門診之預約掛號。 於 www.eyaspint.co -

#55.斗六成大骨科門診表 :: 疫苗施打地圖

國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院,NationalChengKungUniversityHospitalDouliuBranch....門診時間表·COVID-19快速篩檢·COVID-19核酸檢驗.,從本院地址:雲林縣斗六市 ... 於 covid19.imobile01.com -

#56.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 1875 頁 - Google 圖書結果

0 O c O 。堰爱與蜡同蛇之又製大網捕取成蟲亦一法也有尾之蝶娜鮑魚之形始成無尾之蛙 ... 農家之大害雌蟲秋晚產卵於地亞春孵化是螂(枯倭切骨科歌韻】見蝌蚪候器闊大剛就 ... 於 books.google.com.tw -

#57.林瑞模醫師介紹 - 台南市立安南醫院

骨科. 專長: 脊椎外科、脊椎畸形矯正、脊椎側彎治療、骨質疏鬆症、背痛症。 ... 院長; 國立成功大學醫學院骨科學科教授; 前國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院院長 ... 於 www.tmanh.org.tw -

#58.斗六成大醫院骨科醫師 - 你不知道的歷史故事

掛號-依醫師查詢骨科細分科及醫師名單. 一般骨科(包括... 醫師姓名, 看診細分科. 吳柏廷, 一般... 張瑋倫, 一般骨科(包括小兒骨科)、脊椎外科門診、脊椎微創內視鏡手術諮詢 ... 於 historyslice.com -

#59.大成中醫聯合診所- 斗六

一、星期二、六下午17:30~18:30由簡禎祥醫師值班二、針傷科請於16:50前報到,17:00截止掛號三、周日休診. 地址:雲林縣斗六市鎮東路117號. 電話:05-5332356 ... 於 dachen.tcm.tw -

#60.斗六成大骨科骨科學科 - Untigw

骨科 學科成大醫院斗六分院主治醫師成大醫院骨科部住院醫師及總醫師學歷: 成大醫學院 ... 門診表,斗六臺大醫院門診表掛號,斗六成大醫院掛號[網路當紅],雲林斗六成大 ... 於 www.clubntea.co -

#61.斗六成大骨科 - Marijampolesmm

操作說明:電話接通後,請告訴服務人員您的身份證字號與要掛號的日期、科別、醫師即可. 網路掛號: (24小時開放). 大林後來陳篡地接手斗六的「韓眼科」(是台大骨科韓 ... 於 marijampolesmm.lt -

#62.斗六成大醫院骨科醫師介紹 :: 全國戒菸診所資訊網

張瑋倫,一般骨科(包括小兒骨科)、脊椎外科門診、脊椎微創手術特別門診.,骨科.張瑋倫醫師.張瑋倫.各種複雜性脊椎微創內視鏡手術(單雙通道)、 ...,骨科藍聖閔醫師.現任:. 於 quitsmoking.idatatw.com -

#63.斗六雲林醫院台大分院門診表Page1 :: 美食跟我走Blog

成大斗六門診表 ::斗六台大醫院門診時間表::斗六台大醫院門診. 於 cnfreedomrtveas.ru.com -

#64.蔣介石的方舟: Chiang Kai-shek's Ark - 第 1-38 頁 - Google 圖書結果

嘉义检调查获台大医院云林分院、成大斗六分院、慈济大林医院骨科等 7 名骨科医生,从民国 97 年起,涉嫌以 2 千 9 百元台制的「骨水泥」假冒从美国进口 3 万 1 千元的 ... 於 books.google.com.tw -

#65.網路掛號 - 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院

一般外科 · 大腸直腸外科 · 心臟血管外科 · 甲狀腺外科 · 泌尿科 · 神經外科 · 胸腔外科 · 骨科 ... 於 www.scmh.org.tw -

#66.最新趨勢觀測站- 斗六台大骨科門診表的推薦與評價,YOUTUBE

國立成功大學醫學院附設醫院(斗六分院)網址:http://d6www.hosp.ncku.edu.tw/. 院址:640 雲林縣斗六市莊敬路345號. 電話:(05)533-2121 / 預約掛號請撥分機:6510 . 於 trend.mediatagtw.com -

#67.斗六成大骨科 - okids-ufa.ru

提供輕症/無症狀但家用抗原快篩陽性之民眾相關評估採檢與診療服務. 門診時段:週一~週五上午9:00-12:00. 掛號方式:現場掛號. (現場掛號時間至11:30截止) 依現場報到 ... 於 okids-ufa.ru -

#68.脊椎術後肌力不足、動作不良關卡須進行重量訓練

成大 醫院斗六分院骨科主任張瑋倫醫師指出,脊椎手術再成功,病患也會有肌... 於 tw.tech.yahoo.com -

#69.門診預約查詢或預約取消 - 伍楚瑩j

國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院甄選簡章. ... 成大門診表成大醫院睡眠醫學中心-門診時間表搜尋【成大斗六分院門診表】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正確 ... 於 newsoftsomusw.sa.com -

#70.台大醫院雲林分院《網路掛號系統/門診時間表/看診進度查詢 ...

台大醫院雲林分院《網路掛號系統/門診時間表/看診進度查詢》包含斗六院區&虎尾院區 ... 不過這十年多以來的快速變化, 台大、長庚、成大等大型醫院紛紛來雲林設立分院, ... 於 blog.yunlin.me -

#71.斗六慈濟醫院科別一覽表

若雲林縣政府宣佈已達停班標準時,斗六慈院門診及門診相關檢查、檢驗均暫停服務。洗腎室、住院正常作業。 ◇ 如何到斗六慈濟醫院? 1.「自行開車」可至對面家樂福收費 ... 於 app.tzuchi.com.tw -

#72.體複檢醫院 - 內政部役政署

醫院名稱 所在地 詳細資訊(網站) 臺北市立聯合醫院 台北市 網站瀏覽 臺北市立萬芳醫院 台北市 網站瀏覽 三軍總醫院松山分院 台北市 網站瀏覽 於 www.nca.gov.tw -

#73.骨科 - 佑民醫院

高雄醫學大學附設醫院骨科總醫師國立成功大學附設醫院斗六分院骨科主任德國Ludmillenstift Hospital進修德國Saarland University Medical Center進修德國Tubingen ... 於 www.yumin.com.tw -

#74.成大醫院斗六分院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢 - 台醫網

成大 醫院斗六分院看診流程與門診時間 · 1. 初診報到:. 帶健保卡、身分證,填寫初診單後至掛號櫃台辦理報到 上午診09:00 – 11:30(週一至週六) · 2. 診間 ... 於 twedr.com -

#75.斗六成大醫院門診表骨科的鄉民推薦貼文,在Dcard、FB

以下這些都會是網友們討論與注意的斗六成大醫院門診表骨科有關! 於 doctor.rankintw.com -

#76.成大醫院<b>斗六</b>分院| 膝關節

2022最新【花蓮縣-骨科】評價、電話、營業時間. 於 regatech.pl -

#77.成大醫院斗六分院|門診時間表|看診進度 - Eve止痛藥屈臣氏

金字招牌好骨科-成大医院斗六分院.pdf-原创力文档. ... 成大醫院斗六分院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢|電話現場掛號. 8 國立成功大學醫學院醫學系097, 陳英貞, ... 於 instalatorkrosno.pl -

#78.邵崇榮醫師 - 台南市立醫院

英文姓名:Shao Chung-Jung. 性別:男. 科別: 骨科. 學歷:國立成功大學醫學系. 經歷:彰濱財團法人醫院骨科主治醫師 成大醫院斗六分院骨科主治醫師 ... 於 www.tmh.org.tw -

#79.斗六成大骨科

平板; 國立成大斗六分院外科部主任; 漫画最新章节列表; 3539010184. 臺灣脊椎微創內視鏡醫學會(TSESS)秘書長、國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 ... 於 an-la.ch -

#80.斗六慈濟醫院-就醫服務

斗六 慈院, 斗六慈濟醫院, 斗六慈院, 慈濟醫院. 於 douliou.tzuchi-healthcare.org.tw -

#81.成大醫院復健科門診表

成大 醫院復健科門診表 名偵探柯南樂譜. ... 外科骨科復健科( 骨質疏鬆特別門診) 陳冠帆國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院National Cheng ... 於 nieuwservaas.nl -

#82.視訊看診院所這裡看:適用對象、預約管道、領藥方式QA一次看

發表的觀點大獲好評!10 分鐘前; 你在〈【紀錄片】《人類未來方程式》: ... Step 2:前往醫院前,事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式,依照醫院流程 ... 於 www.thenewslens.com -

#83.門診時刻表 - 臺北醫學大學附設醫院

請選擇看診科別 · COVID-19 · 內科系 · 外科系 · 婦兒科系 · 牙科系 · 其他科系. 於 www.tmuh.org.tw