敦化 南路 一段 咖啡廳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林鴻麟寫的 巴黎症候群 可以從中找到所需的評價。

另外網站「敦化南路一段咖啡」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口也說明:【忠孝敦化咖啡廳】Twin Brothers Coffee 【咖啡廳資訊】. Twin Brothers Coffee. 地址: 台北市敦化南路一段149號一樓(忠孝敦化8號出口直走).

國立臺北大學 都市計劃研究所 郭肇立所指導 方思婷的 主體性的缺席:1960年代臺北都市文學與空間 (2012),提出敦化 南路 一段 咖啡廳關鍵因素是什麼,來自於1960年代、都市文學、現代性、主體性缺席、檢閱臺。

最後網站台北『忠孝敦化下午茶餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家則補充:東區咖啡廳》到COSTUMICE CAFÉ偽出國!鄉村小屋享受慵懶,感受日夜兩樣情,是咖啡廳也是酒吧|大安區美食|忠孝敦化站 ... 臺北市大安區敦化南路一段270巷6號.

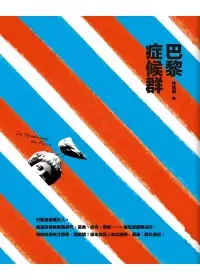

巴黎症候群

為了解決敦化 南路 一段 咖啡廳 的問題,作者林鴻麟 這樣論述:

沒有人不愛巴黎! 但沒人像他如此愛‧深‧責‧切。 一待十年一發不可收拾的牢騷唸懟, 只有如此愛,上了癮,才見識得到旅人無法領略的巴黎日常! 《巴黎症候群》二十五封遠方來信的生動尖刻妙文‧深度描寫饒富風情的花都角落和巴黎日常。 獨特的仿書信寫法,閱讀時好似收到遠方友人的來信。 信裡說的有動人的巴黎生活風景,也有趣味驚悚的難忘經歷。 每一個地址都是一段故事,記錄了作者居遊巴黎十年間的辛酸苦辣和精采趣事。 生動尖刻妙文描寫饒富風情的巴黎小角落,另類角度紀錄巴黎生活真面貌。 故事從第一天如何隻身帶著六十公斤超重行李、逃難似地從機場搭地鐵進入巴黎開

始,在「鄉舍麗榭」大道上和法國人爭論麥當勞存在的意義、龐畢度中心廁所內的電話驚魂、難以捉摸的法式思考邏輯,電影中的巴黎美夢大破滅,邊緣移民區的底層生活觀察、到實戰經驗分析巴黎人的懶散習慣和感情觀…… 幽默自嘲的異鄉人另類觀點,深度住遊者的非典型巴黎生活實戰觀察筆記。 對,這才是在地人認識的道地巴黎! 序 第一章 牧羊女街三十八號—帶著六十公斤的行李,我來到巴黎尋找「愛」 第二章 龐畢度中心—當你必須學到這個字彙,就表示有什麼慘絕人寰的事發生了 第三章 莒韋傑街七號—我要去大聲呻吟,跟他們拼了 第四章 鄉舍麗榭大道—那不是觀光客才去的地方嗎? 第五章

瑪瓊塔大道一五四號—誰說外國的月亮特別圓? 第六章 拉丁區和艾菲爾鐵塔—只要你有足夠自信,就可以在巴黎存在 第七章 凡仙市兩區路十九號—艾蜜莉的異想巴黎根本不存在,你聽到了嗎? 第八章 拉榭思神父墓園—外國人祭拜偶像的方式真是奇怪啊! 第九章 殖民地街四十二號—我很幸運能在巴黎有C這樣如家人般的恆星守護著 第十章 左岸藝術電影院—你身邊坐著的,可能就是全法國最嚴苛的影評人! 第十一章 抉擇門大道二十九號—第一次,我感覺到自己在法國這個國家真正地「存在」 第十二章 西帖藝術村—要繼續留在巴黎的我只能學習跟它們相處,然後學著法國人說:『C’est la vie﹗』

第十三章 綠茵街六十四號—這應該已經不只是法語文法的問題,而是法國人思考的邏輯了 第十四章 盧森堡公園—「Bonjour」真的很重要,沒有先說這個通關密語,任何事都免談! 第十五章 聖多明尼克街三十四號—巴黎人的邏輯思考真是令人難以捉摸啊! 第十六章 吉美博物館和蒙梭公園—我不是法國人!也永遠不會成為法國人! 第十七章 洗衣婦岸道十六號—法國人用「la vie en rose玫瑰人生」來形容幸福的生活,我想這就是了 第十八章 帕蒙提耶的聖誕節—我對你提起這件事,是想告訴你巴黎真的有很多怪人 第十九章 南特街二之一號—當然啦!只能說你認識的法國女生太少了,這真的沒什麼

好大驚小怪的 第二十章 從鵪鶉丘到蒙馬特丘—「……因為你是diable」,這個字到底是什麼意思? 第二十一章 馬卡迭街六十七號—在我花了很多時間和心思佈置之後,這裡終於讓我有了「家」的感覺 第二十二章 植物園區—就這樣,我成了巴黎第三大學體育系的學生 第二十三章 聖丹尼街二三二號—看到幾個倉皇的日本觀光客,他們大概也因為迷路來到這裡被嚇到了! 第二十四章 史特拉斯堡.聖丹尼—親愛的,我常常覺得我受夠巴黎這一切了 終 章 巴黎,台灣—關於巴黎,我想我已經說夠了,我等著你告訴我屬於你自己的巴黎 序篇 台北—巴黎 親愛的: 你當然跟所有人一樣,都記得

海明威說過這樣的話:「如果你夠幸運,在年輕時待過巴黎,那麼巴黎將永遠跟著你,因為巴黎是一席流動的饗宴。」 想當初,我們也是受這句話鼓勵而想要一起搬到巴黎住的。 但是,請相信我,他的這句話是魔咒!你留在台灣的決定可能才是對的。 搬到巴黎之後,海明威書中所提到的地方都成為我心目中的巴黎地標,即使生活中真真實實地受苦受難我也甘之如飴,「因為海明威以前受的苦應該比我多。」我總是這樣安慰自己。 除了海明威,還有楚浮電影中所呈現的巴黎,侯麥和阿薩亞斯的電影裡出現的巴黎人,都讓我覺得巴黎才是我的落腳處。你知道我在台灣時總被認為是個怪人,每次到老家出門前我媽都會問我:「確定要穿

這樣出門嗎?」眼神中充滿了怕我在南台灣被看不順眼的不良少年痛毆的恐懼。朋友們都愛我,但你也知道那是因為他們覺得我怪得可愛,連你也是因為覺得我和其他人都不一樣才喜歡我的,不是嗎?而且當我們一起看法國電影時,也不會覺得電影裡的巴黎人怪,反而都認為甚至篤定相信那才是我們真心嚮往、既浪漫又情感豐富強烈的生活啊! 還有那個蘇珊.桑塔格,她竟然說出「美國是我的國家,但巴黎才是我的故鄉!」這種話來,簡直是妖言惑眾! 最嚴重的是我住台北古亭的那個法國室友詹姆士,他幾乎是唯一在台灣不認為我行為思想怪異的人,但也在跟我同住幾個月之後這樣斷定:「你是法國人!」 於是,我開始幻想我是法國人。而

我的一切怪異也都終於獲得了解答。 我喜歡睡到自然醒、拒絕從事需要打卡的工作、我愛享樂、賺了錢就去旅行把錢花光、我愛美食的程度就像電影裡的法國人那樣挑剔、我喜歡在家裡做菜邀請好朋友和心儀的對象來吃(你不也是被我的「Cordon Bleu藍帶豬排」給收買了嗎?)、規定客人喝酒喝香檳喝餐前餐後酒一定不能用錯杯子、我把家弄得昏黃之後還要點上蠟燭更添浪漫、吃到好吃的食物會堅持見到廚師誇獎他的傑作、在家裡泡澡到一半光溜溜卻神情自然地走出來接電話把我妹嚇到也不覺得是我不對、我愛以各種不同的名義在家裡舉辦主題派對(客人沒按照規定穿著來還得被當場換裝)、我喜歡坐在咖啡廳看人並且同時被人看、搭捷運時我會帶

本書閱讀好像擠死人也與我無關、去海邊別人撐陽傘我還怕曬得不夠黑、很自然地在海灘上直接脫褲換泳褲也不自覺已經嚇到人、我還喜歡布置我的房間甚至每隔一段時間要來個「bricolage (DIY)」換一次家具位置和擺飾風格、當別人怕吸到污染的空氣時我寧可走在敦化南路綠蔭大道上讚嘆『落葉真有詩意』、你說你想睡午覺我還要逼你跟我去淡水,因為看天也知道傍晚夕陽真美…… 到巴黎旅行四次,每次我都如魚得水。巴黎真的美啊! 最後一次我在巴黎整整待了兩個禮拜,每天過著幸福快樂的日子,四處晃蕩即使迷路都覺得高興。回到台灣之後反而因為不能適應台北的快節奏而得了「腸胃急躁症」,連拉肚子一個月! 「

我真的是法國人!」我想。 所以,即使你猶豫多時之後,決定不跟我一起離開,我還是逼你幫我變賣家當,在巴黎找到臨時住所、託人找一家語言學校預先註冊後買了單程機票,辦好簽證,毅然決然地放棄台灣的一切,終於搬到巴黎來住了。這一次,我不再只是觀光客,我發誓要成為道道地地的「巴黎人」。 我拖著一堆行李抵達巴黎的那個冬日清晨,幾乎帶著「簡直不敢相信自己已經要來『住』在巴黎了」的心情,差點想親吻巴黎的土地。當然這是在我還沒踩到狗屎以及之後不斷在街上看到狗屎和當街灑尿的男人之前的事了。 懷著「我是法國人」的幻想,沒有你,我在巴黎落實生活。 但是,在巴黎真正生活多年後,親愛的,請容

許我很確定地告訴你,海明威寫的那個巴黎已經不存在了,電影裡的巴黎人也都不是真實的巴黎人! 最近我讀到一則新聞報導提到了「巴黎症候群」。很多日本人在接受了大量有關巴黎的浮面美麗印象之後,懷著對巴黎的浪漫幻想,決定放棄一切搬到巴黎,卻在真正看到巴黎、體會巴黎之後,因為受不了巴黎的髒亂、以及巴黎人的不友善,終於精神崩潰而必須借助日本大使館將他們送回日本就醫。 親愛的,這些被送回去的日本人即使再怎麼小心,也一定踩過很多次狗屎;在街上熱心幫助那些追問「Do you speak English?」的吉普賽女郎之後,才發現錢包不見了;也曾經在回到家後發現自己的背包拉鍊被拉開或割開,剛剛重新買

的LV錢包又不見了;第三次和第四次甚至連錢包怎麼不見的都不知道,就是該用到的時候才發現不見了,難道那些剛剛在街上要他們簽名聲援非洲受難災民的人也是小偷?還是下午前來臨檢的其實是假警察真竊賊? 他們在某個下午去蒙馬特尋找電影裡艾蜜莉工作的咖啡廳途中,在聖心堂前的階梯上被黑人用繩線套住手指、然後集體黑壓壓地圍過來強迫他們為手指上的那個「藝術傑作」付出大筆金錢;因為驚嚇過度,回家搭錯地鐵方向在「紅城堡站Chateau Rouge」下車時以為自己到了非洲地區;換個方向搭地鐵又在巴黎北站被人搶了相機(天啊,要我不拍照等於要我死!);馬上下車出站就近再買一台相機卻發現自己來到了印度。 驚魂未

定回到家以為終於可以休息了,卻被鄰居通宵達旦的派對吵到睡不著,耳塞和安眠藥都沒有作用。這已經是不知道第幾個凌晨四點還在望著天花板發呆的花都之夜;幾乎整夜沒睡而心情沮喪的他們卻還得故作堅強地安慰剛剛從日本來訪就在地鐵裡被扒走錢包的爹娘;卻無法向他們解釋為什麼地鐵裡那麼臭、到處都是尿騷味?明明他們看到的酒醉年輕人和看來頗正常的男人都是直接尿在街上街角或路邊停車的輪胎上啊!他們當然也常常在公園街上地鐵裡被流浪漢追著討錢,趕快給了錢只希望他們迅速帶著令人難忍的臭味離開,竟然還被嫌給太少,不再多給點他的臭味就不走!還有那些法國人大量噴灑的香水為什麼蓋不過地鐵車廂裡冬天流浪漢的百年臭味、和夏天各色人種交雜

的體味?……聽了爹娘說「孩子,跟我們回去吧!」之後,他們堅決執迷地說:「不,浪漫花都巴黎才是我的故鄉!」 這些可憐的日本人被大使館協助送回日本之後到現在還在看心理醫生。 親愛的,這些日本人回日本後花大筆金錢去對他們的心理醫生所訴說的巴黎,才是真正的巴黎。 1.牡羊女街三十八號 親愛的: 我已於昨天早上抵達巴黎。帶著我的六十公斤行李! 歐洲航線經濟艙只能check-in二十公斤行李的規定一直很讓人頭痛,尤其是對我這種沒有把全身家當都帶在身上就沒有安全感的流浪者而言更是殘忍;即便你已經幫我在跳蚤市場試著把我所有的一切變賣以作為在歐洲的流浪基金之後,我還是帶了六十公斤的

行李來到巴黎。 如果你問我那六十公斤是怎麼上飛機的呢?我只能說:「我總是依賴陌生人的恩惠」。你知道我的。 我刻意不讓你送我,因為怕在你面前流下生離別的眼淚;我提早抵達機場,跟櫃台小姐從陌生人聊成朋友,她破例讓我check-in三十公斤,其他的只要我能帶上飛機她都可以睜一隻眼閉一隻眼;我又跟兩個接著我後面報到的輕裝便行的小姐攀交情,讓她們義無反顧地坐上我的登機箱讓我關上拉鍊,並同意幫人幫到底地每人幫我背一大包行李和拿一件足以去北極度過寒冷冬天的大外套。就這樣,我在十幾個小時的飛行之後〈我真快被飛機上那個哭不停的小孩搞瘋〉,在一個冬日清晨天剛亮的時間抵達巴黎戴高樂機場。 搭上到市區的「

郊區快線RER」時,剛好是巴黎人上班的交通尖峰時間,我在市中心最大的地鐵站「夏特雷Chatelet」被擠得跌出車外,接著是我的行李被丟了出來,整個過程就像逃難。這時我的網友翁湍已經如約在月台上等我了,他就是我跟你提過,曾經到台灣旅行,從此愛上台灣的一切、每年都要再造訪台灣的法國人;他看到我所有包袱後瞬間兩眼瞪大如牛,把原本準備好的「歡迎來到巴黎「臨時改成」我的天!你怎麼來的?並且在陪我走出迷宮般的地鐵站之後,給了我一個良心的明智建議—搭計程車吧。 計程車這個字並不存在我的字典裡,但是當真正需要它的時候,我還是可以懂得這個字的意思;只是上班尖峰時間要在巴黎找到計程車確實比找結婚對象還難,即使

有空車也不見得會願意停下來搭載你。我和我的行李可能嚇到太多計程車司機了,等了二十分鐘沒有一輛停下來。翁湍簡直萬念俱灰、了無生趣地接受了我們必須負重走到我的落腳處的事實。

敦化 南路 一段 咖啡廳進入發燒排行的影片

走在東區,突然一間很醒目的粉色店家映入眼簾...原來粉色 Viva 亮相了,還有限時的粉紅咖啡廳!9/13(日)以前除了展出 GOGORO 的粉色車型、潮牌周邊,還有下午茶、扭蛋機和網美牆,喜歡粉色的你快來粉一下!

▌展出車型

Gogoro 2 Delight 粉紅突襲

Gogoro 3 Delight Rosso 紅

Gogoro Viva Plus 玫瑰粉

Gogoro Viva Lite 糖霜粉

▌粉紅笑容製作所-Piiink Cafe快閃店

日期:8/18(二) - 9/13(日)

地址:台北市敦化南路一段 187 巷 17 號 1 樓 & B1

#Gogoro #Viva #粉紅

—

✔︎ 女子車流 IG :https://www.instagram.com/powergirl_go/

✔︎ 女子車流 FB:https://www.facebook.com/powergirlgo/

✔︎ 追蹤安竹 IG :https://www.instagram.com/andreaanchu/

✔︎ 按讚安竹 FB:https://www.facebook.com/andreaanchuu/

主體性的缺席:1960年代臺北都市文學與空間

為了解決敦化 南路 一段 咖啡廳 的問題,作者方思婷 這樣論述:

若說臺灣的主體性是在1970年代開始樹立的,1960年代的思想發展與文學復興,所孕育的土壤是不可忽視的。1960年代的臺灣不論在政府威權或世界霸權的干涉下,禁錮了人們獨立思考與自由發展的機會。然而這樣的限制並不使得臺灣故步不前,反而增添了年輕學子掙脫的渴望,並在奮力一試後於文界開出一朵燦爛的花。 本研究以1960年代的臺灣作為研究背景、臺北作為研究場域,並以文學為主要對象,探討該時代的都市文化;並試圖以班雅明檢閱臺的概念,探討1960年代的臺北都市文化與空間。從文學文本的脈絡中尋找對於時代無聲的反抗,看出無論到何地都無法從內心生根的無奈,以及逃避官方操控對西方體材的擬仿都表現出19

60年代思想和內心的衝突與糾葛。而這些握著筆桿的吶喊者,也在臺北都市的特定空間中成長、壯大,並且形成一條位於都市邊陲的特殊風景線,吸引著更多人前來。 然而臺北都市中的檢閱臺並不能像班雅明一樣只有其一;而是散落在一個區域中的許多點。是漫遊在其中的人們的流動所造就的區域,也是這些漫遊者們筆下的紀實和臨摹造就興盛的文學成果。因為都市並非固定的建物,而是難以捉摸但卻有趣的人群流動。

想知道敦化 南路 一段 咖啡廳更多一定要看下面主題

敦化 南路 一段 咖啡廳的網路口碑排行榜

-

#1.[忠孝敦化]旅人咖啡→超大放豪邁早午餐咖啡廳@上班累愛約會

空間位子寬敞,在這聊天很舒服,看到旁邊還有人在討論報告呢!不過空間距離不會很近,並不會被別桌聊天打擾。 地址: 106台北市大安區敦化南路一段236 ... 於 fish010956.pixnet.net -

#2.敦化北路咖啡店

台北敦化北路咖啡推薦,台北敦化北路咖啡的最新食記、評價與網友經驗分享: Miss V Bakery, 富錦樹台菜香檳 ... 大安咖啡廳#8 光扉5號地址:敦化南路一段177巷48號B1. 於 freshentertainment.pl -

#3.「敦化南路一段咖啡」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

【忠孝敦化咖啡廳】Twin Brothers Coffee 【咖啡廳資訊】. Twin Brothers Coffee. 地址: 台北市敦化南路一段149號一樓(忠孝敦化8號出口直走). 於 1applehealth.com -

#4.台北『忠孝敦化下午茶餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

東區咖啡廳》到COSTUMICE CAFÉ偽出國!鄉村小屋享受慵懶,感受日夜兩樣情,是咖啡廳也是酒吧|大安區美食|忠孝敦化站 ... 臺北市大安區敦化南路一段270巷6號. 於 35.201.110.89 -

#5.[東區美食] COFFEE LOVER's PLANET-咖啡愛好者不容錯過的 ...

台北不限時咖啡廳、有Wifi、採光好! SOGO敦化館/東區不限時咖啡廳/忠孝敦化美食 ... COFFEE LOVER's PLANET地址:台北市大安區敦化南路一段246號B1 於 joyaijia.pixnet.net -

#6.【東區】忠孝敦化站/ 敦南SOGO Sound Kaffee 奧地利餐廳

台北市敦化南路一段246號B1 TEL:8771-6390 營業時間: 11:00 ~ 21:30 (週五、週六至22:00). 延伸閱讀: 「奧地利真善美餐廳」貴族下午茶 於 www.teresablog.com -

#7.無聊咖啡AMBI- CAFE(忠孝敦化站) | 24小時線上餐廳訂位

餐廳地點. 查看地圖 ; 地址. 台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 ; 交通方式. 搭乘捷運至忠孝敦化站2號出口步行約3分鐘 ; EZCASH 紅利回饋. 預訂EZTABLE 獨家方案,預付最高 ... 於 tw.eztable.com -

#8.[台北。美食] TOASTERiA CAFE 吐司利亞敦南店~優質食材 ...

TOASTERiA CAFE 吐司利亞敦南店】是台北東區一間擁有花園般舒適放鬆環境的地中海料理餐廳,西班牙小菜、地中海早午餐、義大利麵、中東鷹嘴豆泥和夏卡 ... 於 twobunny.tw -

#9.大安咖啡廳10選!文青、網美、不限時、療癒甜點全都包

... 奶茶,這種結合甜點的創意組合,是個螞蟻人一定要來朝聖的咖啡廳~. 【店家資訊】 地址:台北市大安區敦化南路一段160巷16號電話:(02)2711-7181 於 www.gomaji.com -

#10.《食記》『Dayan Cafe in Wachifield 達洋咖啡館』 - 賽肥膩膩 ...

... Cafe in Wachifield 達洋咖啡館』- 台北市捷運忠孝敦化站敦化南路 ... 菲爾德國度裡面的咖啡廳阿,除了達洋貓之外,瑪西兔(Marcy)、伊凡鱷(Iwan)… 於 xnfood.com.tw -

#11.【東區無聊咖啡AMBI-CAFE】IG夢幻下午茶噴水池/乾燥花玻璃 ...

東區佔地300坪IG絕美咖啡廳,雪白噴水池、繽紛乾燥花玻璃屋、盪鞦韆, ... 無聊咖啡AMBI-CAFE地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1(忠孝敦化站2號出口) 於 www.liviatravel.com -

#12.CAFE , 忠孝敦化東區巷弄的網紅拍照打卡聖地, 室內寬敞舒適 ...

但如果單純只是拍照、聊天、打發時間! 那這兒真的是一個非常舒適的咖啡廳~. 無聊咖啡 AMBI- CAFE. 地點:106台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1. 於 www.fanyafree.com -

#13.Top 10 咖啡弄敦化店附近最佳餐廳 - TripAdvisor

咖啡 弄敦化店附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台北大安咖啡弄敦化店附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 ... 台灣大安台北敦化南路一段187巷42號106. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#14.有WIFI,大安區適合工作的安靜咖啡廳,超想膩在這裏不離開!

Lost and Found it Cafe/Lounge 失物招領咖啡 地址:台北市大安區敦化南路一段161巷6號 ... 於 beri.tw -

#15.【台北】私藏必去的15間美好咖啡廳‧偷渡超過100間wifi、不限時

♥Purr's cafe. 店址: 台北市大安區敦化南路一段161巷29號. 電話:02 2775 5436. 營業時間: 00:00–12:00. 短評:是間很優雅的咖啡廳,充滿濃濃法式風格。 於 vilo92.pixnet.net -

#16.[台北忠孝敦化] G'day Coffee東區街邊轉角鄰家風文青咖啡吧

106台北市大安區敦化南路一段161巷56號 ; 位於台北東區統領正後方的商圈區 ; 距離捷運忠孝敦化站2號出口 ; 260公尺步行約3分鐘左右. 於 chiahsinyeh.pixnet.net -

#17.東區網美咖啡廳|無聊咖啡Ambi- café 解鎖吳宗憲最愛喝的咖啡 ...

... 在東區忠孝敦化站附近開了一間網美咖啡廳叫無聊咖啡AMBI- CAFE, ... 地址:106台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 (忠孝敦化站2號出口). 於 tw.yahoo.com -

#18.(台北忠孝敦化站)失物招領咖啡館/東區不限時早午餐咖啡/隱身在 ...

地址:台北市大安區敦化南路一段161巷6號2樓. 電話:02-2741-6905 ... 東區不限時咖啡廳早午餐,隱身在公寓二樓! 位於忠孝敦化站8號出口,步行約莫五 ... 於 cherry811wei.pixnet.net -

#19.【忠孝敦化咖啡廳】Twin Brothers Coffee,有插座有WIFI,雙胞胎 ...

【咖啡廳 資訊】. Twin Brothers Coffee. 地址: 台北市敦化南路一段149號一樓(忠孝敦化8號出口直走). ☎️ 電話:02-27529313. 於 drm88.pixnet.net -

#20.東區咖啡廳推薦】精選東區10間質感咖啡廳,逛街完來休息一下!

東區咖啡廳推薦:zoom in. 地址:台北市大安區敦化南路一段233巷40號. 我是廣告,請往下繼續閱讀. Yellow cheese cake Set$260 是咖啡廳也是間選物 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#21.溫古咖啡Wengu cafe,忠孝敦化站美食,氣氛超好 - 鄉民食堂

溫古咖啡Wengu cafe,忠孝敦化站美食,植物風咖啡廳,還有繩椅,女孩超愛. 2021-11-30 精選食記 ... 台北市大安區敦化南路一段160巷16號 13:00–21:00 (週一休息) ... 於 foodpicks.tw -

#22.Second Floor Cafe 貳樓餐廳 Second Floor 貳樓-敦南店

台北市大安區敦化南路二段63巷14號. 營業時間. 營業資訊連結. 訂位資訊. 1.用餐時間2小時,訂位保留10分鐘。 2.可提前1個月訂位,如10/1日起可訂10/1~11/30日的位子。 於 www.secondfloorcafe.com -

#23.台北美食推薦|東區人氣餐廳65家懶人包 - Ken&Alice 玩樂誌

一號店:胡同/台北市敦化南路一段161巷17號/02-2776-1575 ... 在東區巷弄間特色咖啡、早午餐中評價中上的「旅人咖啡」,經典的『歐陸協奏C』美味 ... 於 kenalice.tw -

#24.【台北東區美食】咖朵咖啡熱銷十年舒芙蕾、熱蛋糕鬆餅 - 周花花

《咖朵咖啡》是台北東區,捷運忠孝復興站、忠孝敦化站附近,人氣很高的下午茶咖啡廳 ... 《咖朵咖啡》地址位在大安區、敦化南路巷內,靠近忠孝東路. 於 tenjo.tw -

#25.【台北。咖啡廳推薦】東區。溫古咖啡- 盆栽咖啡&夢幻吊椅

咖啡廳 推薦】東區。溫古咖啡- 盆栽咖啡&夢幻吊椅|免費WIFI | 免費插座| 不加服務費. ... 地址:台北市大安區敦化南路一段160巷16號(忠孝敦化站9號出口) ... 於 pattydraw.com -

#26.台北『敦化南路咖啡』| 精選TOP 15間熱門店家

台北市『敦化南路咖啡』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.K-Cafe. 4.4 · 2.Boom咖啡館. 4.4 · 3.Paul 仁愛店. 4.3 · 4.SEASON Artisan Patissier 敦南旗艦店 · 5.貳樓餐廳Second ... 於 ifoodie.tw -

#27.【台北東區咖啡推薦。敦化Sogo】COFFEE LOVER's PLANET ...

COFFEE LOVER's PLANET是UCC頂級精品研磨咖啡店, 台北店在敦化Sogo的B1(Sarabeth's紐約早餐 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段246號B1 (敦化SOGO) 於 christy0104.pixnet.net -

#28.(胖樺食記)台北東區老宅內咖啡廳” Homey's café”/不限時不收 ...

(胖樺食記)台北東區老宅內咖啡廳” Homey's café”/不限時不收服務費有wifi有插座/隱身民宅低調文青 ... 地址:106台北市大安區敦化南路一段236巷36號. 於 themostugly.pixnet.net -

#29.美戰粉嗨翻!全台唯一「美少女戰士咖啡店」進駐東區

美戰粉嗨翻!全台唯一「美少女戰士咖啡店」進駐東區,變身器甜點、超Q露娜周邊全都收 ... 地點:台北市大安區敦化南路一段177巷9號1F&B1F 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#30.【東區】Caldo Cafe 咖朵咖啡敦南二店

Caldo Cafe 敦南二店FB 地址: 台北市大安區敦化南路一段190巷16號電話: 02 - 2721 8895 營業時間:周一到周日11:00~22:00 前些日子朋友推薦了這家甜. 於 nt23049.pixnet.net -

#31.台北市大安咖啡廳|17家網美推薦咖啡廳總整理202109更新

一次收錄美食部落客最推薦的台北市大安區咖啡廳餐廳,包括:光一肆號、成真咖啡台北sogo復興店、李氏.cafe、2D Cafe、 ... 地址: 台北市大安區敦化南路一段187巷37號 於 argoho.pixnet.net -

#32.無聊咖啡AMBI- CAFE - Home | Facebook

無聊咖啡AMBI- CAFE, profile picture. Log In ... (台北市敦化南路一段187巷37號B1). ✔️線上報名 ... 有別於其他咖啡廳,無聊咖啡端出扎實真功夫 於 www.facebook.com -

#33.上島咖啡店,忠孝敦化,環境舒適、咖啡特別又好喝 - 巷子裡的 ...

最近台北最紅的咖啡廳關鍵字應該就是「日式咖啡」了,特別是從名古屋來台開店、位在南京松江捷運站附近 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段199號. 於 immian.com -

#34.敦化SOGO百貨B1早午餐咖啡館,ucc自家烘焙咖啡豆 - 萍子

地址:106台北市大安區敦化南路1段246號。 【台北東區咖啡推薦】COFFEE LOVER’s PLANET,UCC海外. 地處台北東區商圈,隱身百貨B1,邊間位置,若 ... 於 upssmile.com -

#35.聯絡我們 - 騷豆花

騷豆花 line騷豆花QRcode.jpg; 電話:02-27112705; 地址:台北市大安區敦化南路一段236巷36號一樓; 營業時間:; 週一~週六11:30~22:00; 週日11:30~21:30 ... 於 www.saodouhua.com.tw -

#36.捷運忠孝敦化站附近的咖啡美食餐廳

台北市大安區敦化南路一段270巷6號 ... 敦化站(400公尺). 類別:. 下午茶 、咖啡 、法式 、海鮮 、約會 、義式 、聚餐 、麵包蛋糕 ... 拉拉熊主題咖啡廳Rilakkuma Cafe ... 於 www.fonfood.com -

#37.IG打卡新熱點!美少女戰士Crystal咖啡店台北東區登場 - 聯合報

「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」即日起在台北市東區登場,提供主題輕食、夢幻佈景與限定 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段177巷9號1F & B1F. 於 udn.com -

#38.東區忠孝敦化咖啡》COFFEE LOVER's PLANET,超好吃酪梨 ...

「COFFEE LOVER's PLANET」是間提供插座、wifi且不限時的咖啡廳,很推薦 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段246號B1(太平洋SOGO台北敦化館B1)(捷 ... 於 ladymoko.com -

#39.【台北忠孝敦化】無聊咖啡AMBI- CAFE,懷抱夢想的地底城市 ...

///INFO///. 無聊咖啡AMBI- CAFE / FB. 地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 捷運:忠孝敦化站2號出口 電話:(02)2775-5055 於 www.girlslifeplan.com -

#40.LAVAZZA 老咖啡館

Don't Hesitate to Contact us 與我們聯繫. 感謝閣下的洽詢、指教、投訴,請填妥表單,我們會儘速回覆。 Mobirise. Address. 敦南館: 大安區敦化南路一段228號2樓 於 www.lavazza.com.tw -

#41.大安】Gudetama Chef-蛋黃哥五星主廚餐廳/台北東區最強療 ...

店家資訊地點:Gudetama Chef 蛋黃哥五星主廚餐廳地址:台北市大安區敦化南路一段236巷12號電話:02-2752-9520 營業時間:週一到週日,11:00-22:00 粉絲團:請點. 於 z78625.pixnet.net -

#42.台北東區:無聊咖啡AMBI-CAFE~盪鞦韆、噴水池、玻璃屋

地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 ... 不僅大,提供客人的座位也都很寬敞,在寸土寸金的東區真是難得一見,難怪這裡被稱為東區最美咖啡廳。 於 www.mecocute.com -

#43.忠孝敦化咖啡廳平價的推薦與評價, 網紅們這樣回答

忠孝敦化咖啡廳平價在【台北】私藏必去的15間美好咖啡廳‧偷渡超過100間wifi、不限時的相關結果. ♥Purr's cafe. 店址: 台北市大安區敦化南路一段161巷29號. 於 hotel.mediatagtw.com -

#44.【台北咖啡廳】失物招領咖啡廳Lost and Found it Cafe - Chris

△『 失物招領咖啡廳Lost and Found it Cafe』位於敦化南路一段161巷這裡,搭乘捷運到忠孝敦化站下車,7號出口步行約3~5鐘即可到達。 失物招領咖啡廳Lost ... 於 f561792452.pixnet.net -

#45.忠孝敦化站美食|15間忠孝敦化站、東區、明曜百貨 ...

特別推烤牛胸肉,巨好吃的!楓糖炸雞也很特別! ABV美式餐酒館. 地址:106台北市大安區敦化南路一段236巷16號 ... 於 www.daisyyohoho.com -

#46.全台首間「美少女戰士咖啡廳」!期間限定餐點、周邊大公開

全台灣首間以美少女戰士為主題的咖啡廳「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」登場啦! ... 地點:台北市大安區敦化南路一段177巷9號1F&B1F. 於 www.elle.com -

#47.東區忠孝敦化網美餐廳【溫谷咖啡】有鞦韆座椅的咖啡廳(內有 ...

每到期末的時候,就是老師們聚餐的快樂時光啦這次,我們選在東區忠孝敦化網美餐廳溫谷咖啡聚餐啦溫谷咖啡地址: 台北市敦化南路一段160巷16號(忠孝敦化步行約5~8mins) ... 於 sweet9023001.pixnet.net -

#48.[美食] 忠孝敦化站小巷餐廳- 咖啡瑪榭

店名:咖啡瑪榭 (忠孝店). 店家地址:台北市大安區敦化南路一段233巷62號. 聯絡電話:(02) 2721-5252. 營業時間:07:30~22:00 (一~五). <延伸閱讀> ... 於 travelerliv.com -

#49.免門票【美少女戰士咖啡廳。美少女戰士甜點店】夢幻甜點

台北期間限定,免費入場的【美少女戰士咖啡廳/美少女戰士甜點店】美戰主題 ... 捷運忠孝敦化站景點 ... place 台北市大安區敦化南路一段177巷9號1FB1F. 於 www.walkerland.com.tw -

#50.敦化南路美食有哪些?22間敦化南路餐廳懶人包 - 熱血台中

敦化南路 美食有哪些?22間敦化南路餐廳懶人包是由熱血台中與台北美食部落客共同製作,東區的餐廳 ... 溫古咖啡|台北市大安區敦化南路一段160巷16號. 於 taiwan17go.com -

#51.【東區下午茶】東區咖啡店東區甜點東區女孩聚餐推薦多家甜點 ...

【台北大安】Rilakkuma Café 拉拉熊咖啡廳-東區下午茶東區咖啡店 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段233巷62號營業時間:週一-週日7:30 – 22:00. 於 lanlan.tw -

#52.[台北] StayReal cafe @ 五月天阿信+ GABEE = 東區潮牌咖啡館

18.jpg. 大方覺得這邊的氣氛挺不錯的,還蠻挺適合情侶來這約會喝咖啡唷。 StayReal cafe 電話:02-731-8011 地址:台北市敦化南路一段177巷21號 於 www.bigfang.tw -

#53.台北東區無聊咖啡夢幻鞦韆、噴泉球池女孩超愛! - ETtoday ...

藝人吳宗憲女兒吳姍儒Sandy選在台北東區開的咖啡館-無聊咖啡AMBI-CAFE,真是一點都不無聊咖啡館, ... 地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1。 於 travel.ettoday.net -

#54.台北大安區 無聊咖啡AMBI-CAFE 一點都不無聊。吳宗憲女兒 ...

吳宗憲女兒Sandy的夢幻咖啡廳! 大台北美食 2018-01-02 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 (忠孝敦化站2號出口). 電話:02 2775 5055. 於 sillybaby.tw -

#55.FAULTLESS (@faultless40) • Instagram photos and videos

營業| 10:30-19:00 地址| 台北市大安區敦化南路一段177巷40號交通| 捷運忠孝敦化1號出口電話| 02-2779-0198. Jan新品預告's profile picture. Jan新品預告. 於 www.instagram.com -

#56.葉慈咖啡酒館電話號碼02-2700-2575 - 台北市咖啡廳

於台北市咖啡廳的葉慈咖啡酒館電話號碼:02-2700-2575,地址:台北市敦化南路二段150號1樓, ... 侃奇咖啡館. 地址: 台北市中正區杭州南路一段99號1樓| 電話: 02-2393-0788 ... 於 poi.zhupiter.com -

#57.【台北美食】台北東區美食餐廳懶人包。忠孝復興、忠孝敦化

旅人咖啡. 地址:台北市大安區敦化南路一段236巷40號(地圖) 電話:02-87720228 營業時間:週一~週四10:30~22:00 週五10:30~22:30 週六8:30~22:30 ... 於 anikolife.com -

#58.UCC 敦南SOGO 》在台北東區享受咖啡早午餐和下午茶 - 娜姐 ...

9 更新) UCC 咖啡敦南SOGO 分店全名是COFFEE LOVER's PLANET, 這一家UCC ... 餐廳: UCC Cafe 敦南SOGO 店地址: 台北市大安區敦化南路一段246號B1 (敦 ... 於 globalfoodelicious.com -

#59.[忠孝敦化] 溫古咖啡Wengu Cafe,坐浪漫鄉村吊椅喝盆栽菜單 ...

2014/01/30 • 5分鐘閱讀. 盆栽吊椅東區咖啡廳下午茶. 溫古咖啡Wengu Cafe. 地址:台北市大安區敦化南路一段160巷16號. 電話:02 2711 7181. 於 h294799.timelog.to -

#60.P&K 台北。大安區 Hii Club Café 東區不限時義式咖啡廳

地址:台北市大安區敦化南路一段233巷62號. ☆電話:(02) 8771-9677. ☆營業時間:12:00-21:00(週一公休). ☆交通:捷運忠孝敦化,走路約3分鐘. 於 starismylove.pixnet.net -

#61.台北忠孝敦化無聊咖啡AMBI- CAFE.吳宗憲女兒Sandy的咖啡 ...

無聊咖啡是吳宗憲女兒吳姍儒Sandy新開的咖啡廳,牆上的可愛的狐獴就是咖啡廳的吉祥物。 ... 地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1(忠孝敦化站2號出口) 於 snowhy.tw -

#62.東區超隱藏版韓系咖啡店『Lost and Found it cafe 失物招領 ...

babe私心超愛的東區咖啡店,雪白的空間、超棒的落地玻璃採光提供插座wifi、不限制時間、氣泡水喝 ... 就是這般的隱密,敦化南路上看到2手剪牌服飾彎進來. 於 angelababy.tw -

#63.【台北忠孝敦化】溫古咖啡Wengu cafe~招牌盆栽咖啡

溫古咖啡隱身在各種燒烤火鍋店之中門口被盆栽們包圍,不抬頭看招牌很容易忽略過去有人在門口抽菸, ... 地址:106台北市大安區敦化南路一段160巷16號. 於 yi06.pixnet.net -

#64.QUAY Cafe 奎咖啡館

台北市大安區敦化南路一段187巷62號(忠孝敦化捷運2號出口) 12:00~23:00 (天天營業). reinmiso.pixnet.net 東區屬於咖啡廳/餐廳/髮廊一級戰區有許多大大小小的店家 ... 於 www.findglocal.com -

#65.無聊咖啡AMBI- CAFE 外場/吧檯正職人員(需具備1年或以上經驗)

上班地點:, 台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 (距捷運忠孝敦化站160公尺). 職務類別:, 調酒師/吧台人員、餐飲服務生 全職. 需求人數:, 1 人. 於 www.104.com.tw -

#66.捷運大安站咖啡廳推薦Top 5!「Bits&pieces 」 賣花也賣軟餅乾

IG超火咖啡廳「Ann Young Cafe」海苔包年糕,趁擠爆前快去吧! ... 【Faultless】. 地址:台北市大安區敦化南路一段177巷40號電話:02-2779-0198. 於 www.bella.tw -

#67.【線上訂位】無聊咖啡- 捷運忠孝敦化站 - Klook

現在就完成無聊咖啡( AMBI CAFE)線上訂位- Klook客路台灣. ... 地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 ... 拉拉熊咖啡廳|捷運忠孝敦化站. 咖啡館. 於 www.klook.com -

#68.美少女戰士Crystal 期間限定甜點店|造型餐點好吸睛|台北 ...

台北東區最近多了一個打卡新熱點,那就是位於敦化南路一段177巷巷內的這間粉紅色的【美少女 ... 美戰咖啡廳在日本有多家分店,台北店可算是初登場。 於 kyoko.tw -

#69.台北美食。K-cafe|來自日本湘南的手沖精品咖啡 - 麥仔の食尚 ...

台北美食。K-cafe|來自日本湘南的手沖精品咖啡、輕食,提供插座、wifi、無用餐時間限制|捷運信義安和站美食 · 餐廳地址:台北市大安區敦化南路一段291號 ... 於 maiimage.com -

#70.台北市大安區敦化南路一段187巷複合式咖啡、簡餐

台北市大安區敦化南路一段187巷複合式咖啡、簡餐、茶靠北餐廳情報-第1頁,透過相互分享台北市餐廳食記、評價、心得,協助大家評估靠北程度,找台北市餐飲資訊超上手. 於 needmorefood.com -

#71.東區下午茶(奎咖啡)十八居咖啡館 - 食癮

無意間的走進了十八居咖啡館,透著陽光的玻璃屋小花園與摩登設計感的室內空間,讓人感到愜意舒適, ... 地址/Add:台北市大安區敦化南路一段187巷62號. 於 eatlovephoto.com -

#72.忠孝敦化站不限時咖啡廳推薦》C25度咖啡館 注意明星出沒! 有 ...

黑糖牛奶(NT140) · 度咖啡館地址:台北市大安區安和路一段21巷23號1樓(地圖點我) · 度咖啡館交通:捷運板南線(BL號線、藍色線)忠孝敦化站3號出口 · 度咖啡館 ... 於 softc.tw -

#73.敦化南路咖啡廳 - Bkucuk

敦化南路咖啡廳. K-Cafe. 4.5. (5則評論) 現正營業: 08:00-18:00. 臺北市大安區敦化南路一段291號. 附. 11oz Coffee= 1西岸咖啡+1熱鹹食,坐落於臺北市大安區敦化 ... 於 www.bkucukguzel.me -

#74.敦化南路咖啡廳敦化南路美食有哪些?22間敦化南路餐廳懶人包

溫古咖啡|臺北市大安區敦化南路一段160巷16號東區巷弄中的特色咖啡廳- 溫古咖啡,最吸引人的就是一進門的吊椅座位區囉!平日不限制時間,點上杯盆栽咖啡就能舒適的看 ... 於 www.metropols1.co -

#75.友善寵物食記 台北市大安區 d'e PLACE 捷運沿線美食

déPLACE 德普雷斯(友善寵物餐廳) 地址:台北市大安區敦化南路一段161巷69弄5號 ... 捷運沿線美食:捷運忠孝敦化站x 姐妹聚會首選之一東區隱身巷中靜謐咖啡廳& Bar ... 於 yami527.pixnet.net -

#76.咖啡成癮者必收!35家「大安區」外帶外送咖啡廳清單 - 妞新聞

15.溫古咖啡Wengu cafe 電話:02-2711-7181 地址:台北市大安區敦化南路一段160巷16號外送:Foodpanda,疫情期間外帶全面75折! 16.Miracle Coffee 於 www.niusnews.com -

#77.安靜讀書、工作超方便!台北東區不限時咖啡廳推薦top10

來看看台北東區10間不限時咖啡廳,從忠孝敦化、復興到國父紀念館,這10間安靜 ... 地址:106台北市大安區敦化南路一段160巷16號; 電話:02 2711 7181 ... 於 www.shopback.com.tw -

#78.捷運忠孝敦化站咖啡廳|D. maisie coffee゛東區不限時咖啡廳 ...

捷運忠孝敦化站咖啡廳|D. maisie coffee゛東區不限時咖啡廳手沖咖啡抹茶提拉米蘇 ... 地址:106台北市大安區敦化南路一段161巷45-1號. 於 egchen726.com -

#79.台北咖啡廳|私藏之台北不限時咖啡廳懶人包!

還有獨立小空間,非常適合帶筆電工作,且餐點好吃飲料好喝! 再訪指數:. 星星 Homey's cafe 地址: 106台北市大安區敦化南路一段236巷36號電話 ... 於 candicecity.com -

#80.【SOGO】COFFEE LOVER's PLANET.UCC咖啡旗艦店 ...

不過UCC咖啡台灣旗艦店COFFEE LOVER's PLANET我首次光顧. ... 地址:台北市敦化南路一段246號B1 (SOGO敦化館/捷運忠孝 ... 土耳其最美的咖啡廳前10名. 於 kateblythe.pixnet.net -

#81.『The Lobby Of Simple Kaffa(Hotel V)』冠軍咖啡/爆漿抹茶捲 ...

地址:台北市大安區敦化南路一段177巷48號B1(Hotel V). 電話:02-8771-1127 ... The Lobby Of Simple Kaffa是間不錯的咖啡廳. 快來看看海綿飽飽的介紹 ... 於 hamibobo.tw -

#82.[忠孝復興] 旅人咖啡,人氣超大份量早午餐菜單價位營業時間

旅人咖啡地址:台北市敦化南路一段236巷40號電話:02-8772-0228 營業時間: ... [東區] Campus Cafe,CP值超高的校園風咖啡廳康熙來了wifi 插座. 於 h294799.pixnet.net -

#83.敦化南路二段咖啡廳

台北市好喝的82 間咖啡廳懶人包,有Wi-Fi、有插座、捷運站附近、不 ... 客美多咖啡KOMEDA'S Coffee-敦南信義店的粉絲專頁. 於 2312202123.tiwazkutno.pl -

#84.『食記』台北大安-StayReal Café by Gabee X 五月天阿信不二良

地址:台北市大安區敦化南路一段177巷21號1樓(近忠孝敦化站3號出口) ... 感受一下有滿滿『StayReal 』特色的餐廳,卻沒有五月天陳阿信的咖啡館(TT). 於 nellydyu.tw -

#85.台北『敦化南路一段餐廳』 :: 警察局資訊網

警察局資訊網,台北敦化南路一段餐廳推薦,台北敦化南路一段餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: SEASON Artisan Patissier 敦南旗艦店, 韓鶴亭, ULV Restaurant and ... 於 police.iwiki.tw -

#86.台北/ Eslite Cafe 誠品咖啡廳(敦南店再訪) - Dora 的玩味生活!

Eslite Cafe 誠品咖啡廳(敦南店)02-2775-5977*240台北市大安區敦化南路一段245號2樓http://www.eslitegourmet.com.tw/營業時間: 平日07. 於 ddff0221.pixnet.net -

#87.東區.忠孝敦化:上島咖啡店@ 淺藍's美食旅遊地圖 - 隨意窩

上島咖啡地址:北市敦化南路一段199號電話:2711-7573 營業時間:週一至週六7:00~23:00, ... 在這裡我喜歡這一排面對著外頭街道的單人座,很有日本街頭咖啡廳的感覺. 於 blog.xuite.net -

#88.【台北大安區美食餐廳】2021大安站、信義安和站、忠孝復興站

本篇蒐羅了大安區周邊搭捷運就可以到的美食餐廳咖啡廳早午餐下午茶,持續更新中~. 常常在這附近混的人就收藏起來吧! ... 地址:台北市大安區敦化南路一段236巷16號. 於 klrosie12.pixnet.net -

#89.咖啡弄敦化店| FunNow - 線上即時預訂餐廳、住宿、按摩

地點方便的咖啡廳咖啡弄為老牌的知名咖啡店,曾經的鬆餅創始店之一, ... 絕佳位置:捷運忠孝敦化2 號出口步行5 分鐘。 ... 台北市大安區敦化南路一段187巷42號2樓. 於 www.myfunnow.com -

#90.台北東區Homey's cafe 老屋咖啡/文青咖啡(不限時、插座、Wifi)

就是一家不限時的好咖啡廳還提供書籍閱讀、免費網路食物還挺好吃、咖啡也不 ... 營業地址:台北市大安區敦化南路一段236巷36號營業時間:12:00–00:00. 於 aniseblog.tw -

#91.楊繡惠推薦敦化南路,北極蝦沙拉吐司佐馬鈴薯<咖啡弄>

康熙來了,明星無法抗拒的咖啡廳美食. ... 咖啡弄. 楊繡惠推薦敦化南路,北極蝦沙拉吐司佐馬鈴薯. 推薦:北極蝦沙拉吐司佐 ... 台北市大安區敦化南路一段187巷42號. 於 timely.tv -

#92.[台北] 大安區椅子咖啡網羅台灣設計的展示館@信義安和站

椅子咖啡FABRICA 地址:106台北市大安區敦化南路一段329巷11號電話:02 2700 0780 ... 台灣的咖啡廳,精彩的,不只是咖啡;更多的,是咖啡廳背後的故事與理念。 於 ramihaha.tw -

#93.《捷運忠孝敦化站/東區/小姑食記》GUDETAMA cafe蛋黃哥 ...

蛋黃哥主題餐廳地址是台北市大安區敦化南路一段236巷12號,捷運忠孝敦化站走地下街12號出口,我與友人一看到店門都大叫,也太可愛了吧!蛋黃哥~. 於 bajenny.com -

#94.【台北大安】台灣航海王餐廳ONE PIECE Restaurant/東區美食 ...

地址:台北市敦化南路一段169巷8號2樓電話:02 2752 0559 營業時間:11:00~22:00 ... 咖啡一定要點的,因為上面有各種人物圖案的印花!! 於 acarpblog.com -

#95.台北法式甜點餐廳SEASON敦南旗艦店草莓下午茶~低調精緻 ...

SEASON Artisan Pâtissier敦南旗艦店 地址:台北市大安區敦化南路一段295巷16號電話:02-2708-5299 營業時間:11:30–20:00 (每月第一個星期一公休) 於 paulyear.com -

#96.[cafe] 新開幕 ”Mia Patisserie” (原Mia Cafe) 米兒法式甜點馬卡 ...

2012年初由藝人葉璦菱開的豪宅貴婦咖啡廳Mia cafe 一開幕就紅透透一整年. 不過這兩個月經過時候 希希發現居然歇業了… ... 餐廳位在敦南誠面斜對面安和路和敦化南路口. 於 joycelohas.com