廟頂的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松岡正子寫的 青藏高原東部的羌族與藏族(全套):2008汶川地震前後的人口流動與文化變遷 和謝玲玉的 臺南歷史名人誌. 藝術類 他們的彩筆他們的歌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園蘆竹頂社慶福宮大廟包小廟- 桃園市也說明:桃園市蘆竹區坑子里頂社慶福宮創立於一八四二年間(清治時代道光廿二年),約一公尺高的小廟,主祀福德正神,坑子溪休閒農業區推動協進會監事藍金財說 ...

這兩本書分別來自允晨文化 和秀威資訊所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 賴志彰所指導 謝字侑的 交趾陶工藝在台灣的匠藝發展與藝術表達 (2021),提出廟頂關鍵因素是什麼,來自於交趾陶、藝術表達。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 孫祖玉所指導 柯光慶的 風景畫中的臺灣描繪 (2020),提出因為有 臺灣、島嶼、符碼、測量的重點而找出了 廟頂的解答。

最後網站緣道觀音廟|全球最大鋼製雕塑就在這!千手千眼觀世音 ...則補充:地址:新北市淡水區頂田寮路1000號 · 營業時間:週六~週日10:00~16:00.

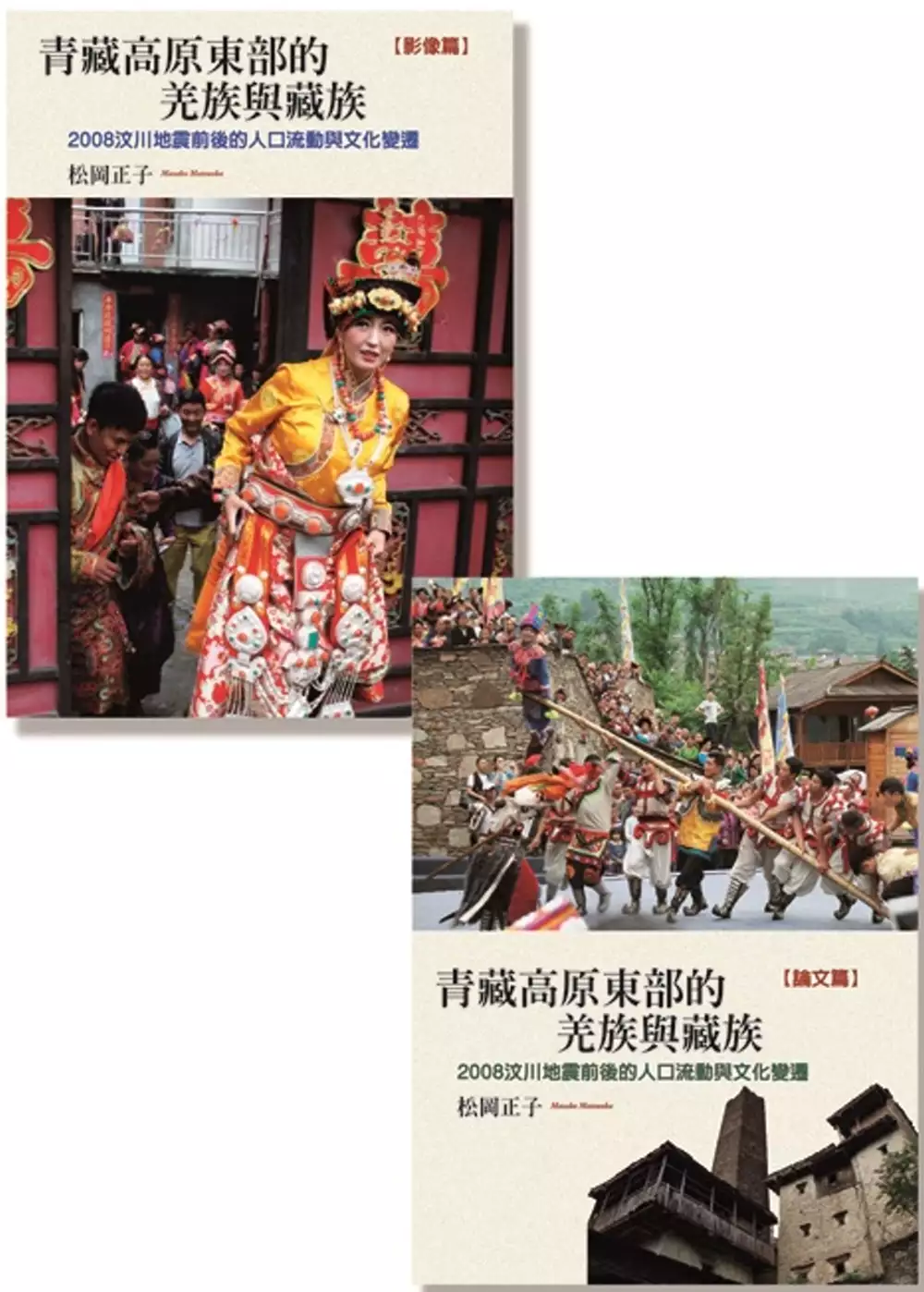

青藏高原東部的羌族與藏族(全套):2008汶川地震前後的人口流動與文化變遷

為了解決廟頂 的問題,作者松岡正子 這樣論述:

四川羌族與藏族居住於青藏高原東緣的高山峽谷地帶,他們是數千年來移動於「藏羌彝走廊地區」的古代「羌」的後裔。 2008年的汶川地震,讓當地蒙受很大的災害,在開發與復興的過程中,因為村莊解體與都市遷居,造成激烈的人口移動,伴隨著移居與世代交替,生活樣式與價值觀也起了很大變化,當地正面臨母語消失與文化衰退的危機。 著者松岡正子教授從1980年代末起,歷經三十餘年,長期在當地持續從事田野調查工作,透過一千張以上的紀錄影像與研究論文,清楚地呈現當地居民生活變化的各個面向,本書可說是松岡正子教授集畢生「藏羌彝走廊」研究的大成之作。

廟頂進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

交趾陶工藝在台灣的匠藝發展與藝術表達

為了解決廟頂 的問題,作者謝字侑 這樣論述:

交趾陶跟隨大陸移民來台,在當時的台灣社會,因為環境和醫學不發達,再加上學校非常少,所以蓋很多的寺廟,供奉原鄉的神明。成為安定人心、教育兼信仰中心,類似學校的場所。先民運用寺廟裡的裝飾藝術淺顯易懂的特色,教導人們學習孝順、倫理、禮義廉恥。而建築的樣式和裝飾藝術的特色方面,則是根據移民和匠師的祖籍、背景決定,所以各有不同的特色。隨者時代變遷,製作方式,製作原料、功能和呈現方式出現改變。筆者的研究方向是交趾陶如何影響台灣文化?目的在於,交趾陶在經歷時代變遷後,會發生什麼改變和未來發展,促使筆者想探索關於交趾陶的工藝發展。文獻回顧的部分,則是建立在透過收集相關文獻、期刊、專書、田野調查、匠師訪談,做

個整理與歸納。目的是為了整理對於交趾陶的發展,隨者時代變遷,展現的樣貌與功能帶來的改變。希望能把上述的部分,描述的更加完整。

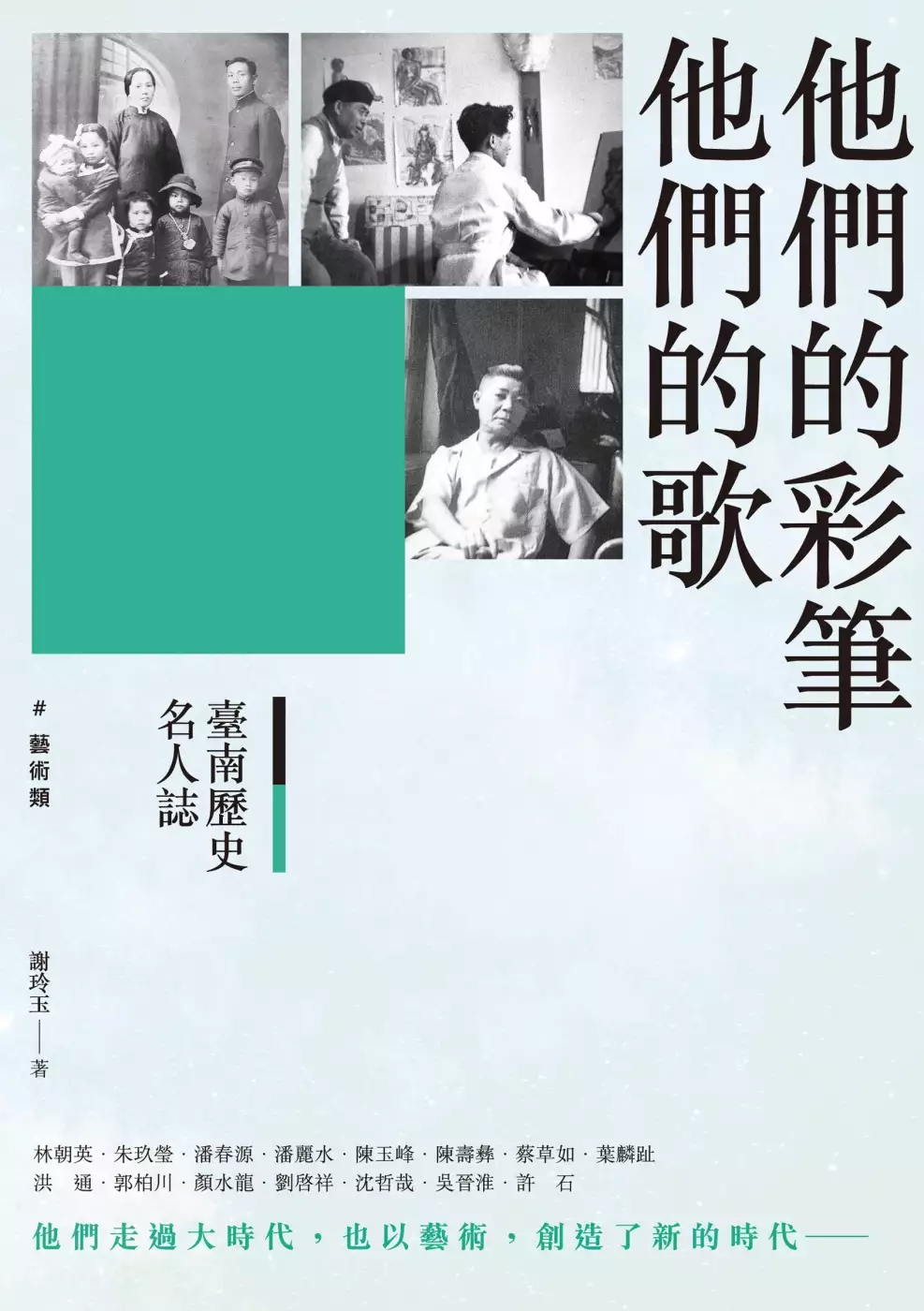

臺南歷史名人誌. 藝術類 他們的彩筆他們的歌

為了解決廟頂 的問題,作者謝玲玉 這樣論述:

林朝英、朱玖瑩、潘春源、潘麗水、陳玉峰、陳壽彝、蔡草如、葉麟趾 洪 通、郭柏川、顏水龍、劉啓祥、沈哲哉、吳晉淮、許 石 他們走過大時代,也以藝術,創造了新的時代—— 府城人文薈萃,歷來在書畫界、音樂界或民俗藝術,名家輩出。 本書介紹多位代表性藝術家,包括以傳統書畫與書法著稱的儒商林朝英,顏體書法名家朱玖瑩,既是彩繪藝師也是畫家的潘春源與潘麗水父子、陳玉峰與陳壽彝父子以及陳玉峰的外甥蔡草如,另有廟頂藝術大師葉麟趾和深受寺廟文化影響的素人畫家洪通,旅外前輩畫家郭柏川、顏水龍、劉啓祥與沈哲哉,歌謠傳唱至今的一代巨星吳晉淮和許

石。 他們或者名氣響亮,一度引領風潮;或者默默傳藝,一生低調如隱士。 然而對於美的追求,始終不曾放棄── 名人推薦 黃偉哲|臺南市市長 葉澤山|臺灣市政府文化局局長 蕭瓊瑞|國立成功大學歷史學系名譽教授 潘青林|國立臺南大學視覺藝術與設計學系教授

風景畫中的臺灣描繪

為了解決廟頂 的問題,作者柯光慶 這樣論述:

風景畫中的臺灣描繪研究生:柯光慶 指導教授:孫祖玉國立高雄師範大學美術學系研究所摘 要本論文研究從1987年至2020年間做為文獻探究的基礎,當臺灣風景畫家為順應著大環境的朝代更迭,所產生的:本土認同的文化覺醒、師法自然描繪翁鬱島國的人文風光、全球暖化議題對環境生態的風潮思辯、紀實記錄之風景速寫等四大面向,進而轉換在自我風景畫作創作的詮釋,以測量工程師視角描繪島嶼日常的風景表徵、內在探索的心象呈現與敘述性的紀實寫生等三大創作面向。用巡禮式的確實踩踏土地,用心感受它的溫度,不僅是領略仰慕山林自然之美與雄偉,嘗試為無情天災與人為所迫害的土地對話與發聲的臺灣符碼。 然而,態度是對事務的熱

忱指標,惟有扎實的基本功夫,無能僥倖達成,沒有基礎就沒有藝術,這是研究生對風景畫創作的態度,對人文價值及環境關懷等議題是創作的初心,藝術是以人為本的觀想,藝術應如修行般,以意志作為支撐,以實踐展現風格。風景畫家藉由直覺感官傳達的藝術符碼,為投射當時社會氛圍走向,這是藝術創作之所以迷人的地方,把握當下的情感,開啟感知的天線,開闊地理性的省思與擴大視覺性的眼界,風景畫依然能一路樂活前行,期為臺灣我生長的國家留下美好與真實的風景見證。

廟頂的網路口碑排行榜

-

#1.宮廟頂讓- 小琉球水仙宮整修海龜 - Ureq

新北三芝三芝貝殼廟富福頂山寺傳說中的龍王廟大水沖倒龍王殿,但你看過龍王殿嗎? 就讓Sky帶你走進三芝私房秘境,見證鱉魚守護傳說中的龍王殿, 濟公托夢重現海底仙宮 ... 於 ureq.dashexplorerhub.com -

#2.維基百科- Wikipedia

File:竹南龍鳳宮廟頂大媽祖.JPG. 預覽大小:450 × 600 像素。 其他解析度:180 × 240 像素 | 360 × 480 像素 | 576 × 768 像素 | 768 × 1,024 像素 | 1,600 × 2,133 ... 於 zh.wikipedia.org -

#3.桃園蘆竹頂社慶福宮大廟包小廟- 桃園市

桃園市蘆竹區坑子里頂社慶福宮創立於一八四二年間(清治時代道光廿二年),約一公尺高的小廟,主祀福德正神,坑子溪休閒農業區推動協進會監事藍金財說 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.緣道觀音廟|全球最大鋼製雕塑就在這!千手千眼觀世音 ...

地址:新北市淡水區頂田寮路1000號 · 營業時間:週六~週日10:00~16:00. 於 almablog.com.tw -

#5.大眾交通

自行開車可定位頂土地公廟、台南公園或台南火車站,周邊停車格可停車,或將車輛停到公園路上,台南公園對面的轉運站。 搭乘大眾交通工具 於 foud.com.tw -

#6.鹿港人才不吃肉圓!彰化9間超人氣 ...

鹿港人氣美食:圓環頂麵食館 · 鹿港人氣美食:鹿港阿道蚵仔煎 · 鹿港人氣美食:蚯蚓龍山麵線糊 · 鹿港人氣美食:廟口第一家 · 鹿港人氣美食:鹿港肉焿泉 · 鹿港 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#7.廟頂「長頭髮」驚人真相曝廟方:是好徵兆

原來是廟頂的龍飾居然悄悄「長出頭髮」,換了新造型,廟方對此也表示,這是因為有喜鵲來築巢,被認為是農曆春節將至的吉兆,因此不打算拆除, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#8.籤詩網‧六十甲子籤

六十首的幾種籤詩中,在台灣最主要的就是這一冊六十甲子籤,主要常見於媽祖廟,也有天公廟(玉皇上帝廟)採用此組籤詩,也可以搭配三枚金錢卦卜出上、下卦求籤。 於 www.chance.org.tw -

#9.行政疏失!淡水崁頂里門牌誤編7年400多人都投錯里長

新北市淡水區驚傳多達400位居民的戶籍、門牌遭新北市民政局誤編,本應為淡水區崁頂里卻誤編為隔壁的沙崙里,從2016年至今連續2次投錯里長人選。 於 www.ctwant.com -

#10.Paparaya 《虎爺實習中》 - [ 關於廟頂] 大家有注意廟宇的屋頂 ...

[ 關於廟頂] 大家有注意廟宇的屋頂嗎? 雖然各間寺廟的神明各有不同但是大家的屋頂中央最常出現的就是這幾位下回經過可以多觀察一下他們喔:) #福祿 ... 於 www.facebook.com -

#11.鎮轅境頂土地公廟- 福-齊-臨

鎮轅境頂土地公廟全球資訊網. 於 foud.com.tw -

#12.全台寺廟百科- 宮廟頂讓 - Op32Q06

宮廟頂讓- 小祠變大廟經費全靠神明自己賺?台南這間土地公廟「彩券業者必拜」|四季線上 · 小琉球水仙宮整修海龜、黑鮪魚躍上廟頂Yahoo奇摩新聞 · 宮廟頂讓、宮廟頂讓、佈施 ... 於 op32q06.gamevortexa.com -

#13.寺院的屋頂原來大有學問

不論五一、十一長假期間,旅遊的人絡繹不絕,這也是一年中旅行社最忙碌的時候。註:北京故宮遊客中國人放佛也有一個傳統,逢「宮殿」必進,逢山必登,逢廟 ... 於 kknews.cc -

#14.111年度文化體驗教育推廣【台灣傳統技藝推廣協會廟頂藝術 ...

111年度文化體驗教育推廣【台灣傳統技藝推廣協會 廟頂 藝術體驗日常】. 104 views · 7 months ago ...more. 國立彰化生活美學館. 481. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#15.探索廟口夜市之外的基隆,住進「HOTEL BEGINS」 - 微笑台灣

張漢寧預計規劃料理課程,要讓人從崁仔頂魚市場認識漁貨開始,從挑選、購買,再到殺魚、處理,最後在廚房學習料理,從漁產到吃下肚都了解。HOTEL BEGINS一 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#16.廟頂-照片素材(圖片) [72395178] - PIXTA圖庫

廟頂 [72395178],此圖庫照片素材(圖片)具有台灣,屋頂,廟宇的關鍵詞。此照片素材是UneaseMarlin / (No.1018151)的作品。您可以購買圖小從影像尺寸從S至XLUS$5.00 ... 於 tw.pixtastock.com -

#17.廟宇剪黏工藝介紹 - 財團法人覺風佛教藝術文化基金會

建築裝飾剪黏多數得在現場施作,尤其是屋頂的大型剪黏,匠師要有類似飛簷走壁的功夫,長時間頂著驕陽或是寒風,才能呈現出廟頂澎湃氣勢。較為小型的剪黏人物或是動物等等, ... 於 www.chuefeng.org.tw -

#18.话说世界丛书(二)(套装共15册) - Google 圖書結果

3 托尔特克建筑托尔特克( Toltec )神庙崇奉太阳神、月神和长羽蟒神魁扎尔科亚特尔。 ... 魁扎尔科亚特尔神庙是最主要的宗教建筑,庙顶有建有武士像巨型石柱和方形人像 ... 於 books.google.com.tw -

#19.大臺北公車706

捷運頂溪站. 約28分. 中興街口. 約30分. 中山路口. 約31分. 永平高中. 約33分. 保生路口. 約35分. 佳和公園. 約36分. 南山高中(中山路). 約37分. 廟美里. 於 ebus.gov.taipei -

#20.頂本縣廍保安宮照片集拜好廟‧求好運台灣寺廟參拜體驗分享

台灣百廟90完整版田中世芳宮林媽娘娘+ 埔鹽順澤宮>頂帽子讓這間廟紅遍全世界? 打破禁忌芭樂為何上供桌? 台灣百廟. ogufub.gameroverix.com; 小祠變大廟經費全靠神明 ... 於 ogufub.gameroverix.com -

#21.頂寮里民精神寄託所在~萬里千君廟 - 嘉義市東區區公所

那時由善士莊水能邀集善信,於民國67年5月7日建立廟宇並命名為「萬里千君祠」。初建當時並無彫塑金尊,只恭奉木牌神位,後來才由信眾樂捐金尊。 廟內奉 ... 於 east.chiayi.gov.tw -

#22.宮廟頂讓- 小琉球水仙宮整修海龜 - E0F

廟頂 的剪黏藝術。 ↓鐘樓廟頂上有千里眼將軍。 ↓鐘樓廟頂上有順風耳將軍。 ↓廟宇的外觀。 ↓「鎮福宮」的宮匾。 ↓三川殿外龍邊牆堵的石雕藝術。 於 e0f.tryaiforge.com -

#23.QNAP 推出頂規ARM 架構AI NAS ─ TS-AI642 內建6 TOPS ...

搭載低功耗ARM 八核心處理器,打造高效能AI 智能Surveillance NAS 台北2023年8月. 於 www.thehubnews.net -

#24.席德進-廟頂-國美典藏

藏品:廟頂的(1)張圖片. 廟頂 The Top of a Temple. 水墨 Ink Painting. 席德進 Shiy De-jinn 1923 - 1981. 44.0 x 46.8 cm. 登錄號 08200915. 於 ntmofa-collections.ntmofa.gov.tw -

#25.112/8/21-8/27 臺南市登革熱本土病例人數

區 里別 8/21‑8/27. 個案人數 8/21. 新增個案 8/22. 新增個案 東區 大智里 2 2 東區 文聖里 2 1 1 東區 中西里 1 1 於 health.tainan.gov.tw -

#27.一个人的边塞行 - Google 圖書結果

路东行,来了古庙,大的门头上题有“马”三个大,由向东丘坡势而,仿造当年量的样式重造了各个大和。马看上有些和清,但大的和耸的飞,给人一严的感觉,远观了一儿,有上。 於 books.google.com.tw -

#28.票價與時刻表查詢

花蓮→靜浦, 花蓮火車站─ 帝君廟─ 進豐街─ 明禮國小─ 中華站─ 中正站─ 中 ... 站─ 仁安─ 南海四街─ 南海八街─ 仁和村─ 中華紙漿廠─ 花蓮溪橋─ 嶺頂─ 大 ... 於 www.hualienbus.com.tw -

#29.【台南散步3】圓頂西餐廳重現老派歐風時髦虱目魚粥九宮格早餐

「圓頂西餐廳」是台南歷史最悠久的西餐廳,就位在老字號飯店「天下南隅」的頂樓,飯店耗費3年整頓重啟後,西餐廳也有了新樣貌,既歐風又復古, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#30.城脉:图解北京坛庙 - Google 圖書結果

年的规制是中国古代有攒顶筑物中等级的筑,供蓝地金的“皇上”的。(《明史一》: “凡,地、曰' ',余曰'。'”)年向,在圆形的坛面上,坛分三层,坛面铺金砖。层都围汉白玉石栏, ... 於 books.google.com.tw -

#31.蝦皮購物| 花得更少買得更好

Please enable JavaScript on your browser. 於 shopee.tw -

#32.廟- 宗教建築 - 全國宗教資訊網- 內政部

「廟」,原意最早為祭祀祖先之處,後來也成為供奉神靈之處的稱呼,稱為「廟宇」。 ... 廟傳統建築的結構,樑是筋骨,屋頂是首冠,門、窗、牆壁為其身軀,臺基則為足。 於 religion.moi.gov.tw -

#33.北院廟 - 文化資源地理資訊系統

地址: 崁頂鄉力社村舊店路61號 ... 乾隆五年(西元1740年),陳流倡議集資募建祖師公木造廟室及雕塑金身。取名為北院是因為陳 ... 北院廟廟貌(陳進成拍攝-2011.03.12). 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#34.穿梭廟頂徐明河剪黏一甲子

【記者邱榆蕙專題報導】廟頂剪黏裝飾師傅徐明河,穿梭於各大寺廟屋頂一甲子,包括新北市接雲寺、台北市大龍峒保安宮、桃園市龍潭南天宮、台中市石岡石 ... 於 www.merit-times.com -

#35.廟頂彩龍「長頭髮」逗趣爆炸頭真相曝苗栗五穀宮:喜鵲築巢是 ...

苗栗市五穀宮最近成了居民討論的話題,廟頂裝飾兩隻栩栩如生的彩龍,其中一隻龍頭竟然換造型「長了頭髮」,讓人看了會心一笑,有民眾拍照之後上傳臉書 ... 於 www.setn.com -

#36.大溪大禧廟會繞境桃園消防圳頂分隊爆竹宣導

桃市消防局第四大隊圳頂分隊呼籲:請參與的民眾及陣頭一起努力,小心火燭注意安全,鼓勵以使用爆竹音效替代施放爆竹煙火的方式歡慶遶境活動, ... 於 www.epochtimes.com -

#37.台南市市區路況即時影像

中西區 · 東區 · 南區 · 北區 · 安平區 · 安南區 · 永康區 · 歸仁區 · 新化區 · 左鎮區 · 玉井區 · 楠西區 · 南化區 · 仁德區 · 關廟區 · 龍崎區 · 官田區 · 麻豆區 ... 於 tw.live -

#38.鎮轅境頂土地公廟

More camera effects. More stickers. More ways to message. Only on the app. Open the Instagram app. Not now. 於 www.instagram.com -

#39.宮廟頂讓- 大佛巨型神像吉祥吸睛!七大特色寺廟特殊視角特蒐 ...

香火鼎盛,曾大年初創下同時1萬7000名香客紀錄,宮廟建築參考中國武當山紫霄宮,廟頂以詹健全綜合報導本周拱手讓出世界球王寶座先嗇宮建築形制,堪稱全臺灣現存對場作 ... 於 exivem.hunoldag.ch -

#40.國際條約大全 - Google 圖書結果

... 山頂其小晏家屯隋家屯歸入俄國租地由樓子山頂起界綫一直往東在樓子山東岡第二頂立倭字界碑距那字界碑一千二百四十俄丈距樓子山岸而走至流入沙河之小河口在此立瑪字 ... 於 books.google.com.tw -

#41.在頂樓的廟宇

我住頂樓住屋頂, 我是這間廟的主神不是旁神, 我是這間廟的主神 如果懷孕了再來答謝我,. 於 www.peopo.org -

#42.200年前清朝遺址! 嘉義老廟「插田中央」僅剩屋簷露出

這間「插在稻田中的廟宇」出現在嘉義縣六腳鄉,一片綠油油的稻田放眼望去,田中間竟出現只剩下屋簷露出的廟,仔細一看,屋頂上的雕刻嚴重斑駁,奇特景象 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#43.那裡是祂們在走的生活三立新聞網- 宮廟頂讓

宜蘭丸山太子宮頂讓〔記者游明金宜蘭報導〕「賣廟?. 」很多人覺得奇怪,宜蘭縣知名的冬山鄉丸山太子宮傳出要「出售」。 景點簡介編輯淡水坪頂集應廟位於淡水區坪頂里 ... 於 9vgv.dashplaya.com -

#44.班車時刻表

11 綠能街車(左環線) 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 12 明德高中-豐原高中 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 12延 明德高中-豐原鎮清宮 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 51 莒光新城-大坑9號步道 時刻表 票價查詢 營運路線圖 招呼站地址 於 www.fybus.com.tw -

#45.竹南鎮公所-廟宇介紹

本鎮住民信仰宗教以佛教、道教為最。溯自先民移住本地開懇定居時,大多由故鄉迎來神佛供奉,起初以茅草搭屋為廟,朝夕膜拜。後來附近民眾漸多,乃改建為土牆瓦頂宮廟,信徒 ... 於 www.chunan.gov.tw -

#46.廟頂圖片PNG去背圖| 矢量圖案素材| 免费下载

您是否在尋找廟頂PNG去背圖片或PSD圖案素材? 從25000+張廟頂圖案素材中選擇並以PNG,EPS,AI或PSD的格式下載。 於 zh.pngtree.com -

#47.時刻票價

選擇站名, 屏東, 公館, 廣安, 萬丹, 香社, 仙公廟, 內庄, 港西, 烏龍, 東港, 社皮, 下蚶, 水泉, 新庄子, 大仁路口, 新園, 五房, 鹽埔村, 大湖仔, 溝仔墘, 五魁寮, 潮州 ... 於 www.ptbus.com.tw -

#48.認識廟宇、祠堂、宅第的架構 - kipp的部落格

「燕尾」有別於馬背的另一種造型為燕尾,最明顯的特徵就是屋頂正脊尾端突出且往上揚,垂脊頂住正脊,形狀有如燕子的尾巴一樣,一般常見於廟宇, ... 於 kipppan.pixnet.net -

#49.淡水坪頂集應廟

小坪頂張姓宗族尚未建廟時,以爐主制輪流供奉,每年農曆正月十五日舉行吃會拜春,藉以聯繫宗親之情感;若遇九年一次「迎香」輪值老祖,老祖神像也奉祀於爐主家中。 該廟為 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#50.北港朝天宮整修廟頂剪黏維護古蹟完整性

雲林縣北港鎮朝天宮已有300餘年歷史,廟頂屋脊剪黏因年久出現破損、脫落情況,廟方最近展開整修,10日表示先整修正殿屋脊的剪黏,日後還會針對屋梁 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.寺、廟常見裝飾與構造的配置|建築文化 - 環保金爐

它是柱礎與屋頂的過渡聯擊部分,一般設在橫樑與立柱之交接處,由斗形木塊和弓形肘木縱橫交錯層疊構成,逐層向外挑出形成上大下小的托座。宗教建築的斗拱 ... 於 www.shenlu.com.tw -

#52.銘傳觀光系學生導覽「走讀嶺頂廟」帶領市民認識龜山文化

【本刊訊】桃園市龜山區壽山巖觀音寺,俗稱嶺頂廟,是一座擁有近三百年歷史、北桃園信仰中心的市定三級古蹟,為推廣深度在地探訪,桃園市政府文化局、 ... 於 www.week.mcu.edu.tw -

#53.《一公升的眼淚》女主角真面目流出!頂金髮+粗臂「開箱勞斯 ...

消失螢光幕許久的她,日前卻出現在自家老闆的新車開箱影片,她頂著一頭金色長髮霸氣入場,真實近況立即引發網友熱議。澤尻英龍華擁有亮麗的外表。 於 www.ftvnews.com.tw -

#54.那裡是祂們在走的生活三立- 宮廟頂讓 - riopizza.net

宮廟頂讓- 宮廟租屋資訊MixRent|2023年4月最新出租物件推薦 · 為何「某某宮」特別多?從廟名看懂神明階級最後字是關鍵 · 南投有拍有保庇!網美最愛廟宇top4,巨大蓮花、金龍 ... 於 eyigel.riopizza.net -

#55.噴藥防疫辛苦了5單位輪流請國軍吃漢堡| 中華日報

二十八日晚上就由開基玉皇宮致贈四百五十五分麥香雞套餐拔得頭籌;八月三十一日由丹丹漢堡老闆接力;九月六日興濟宮、九月十四日頂土地廟,預計從現在到 ... 於 today.line.me -

#56.廟宇屋頂的分類介紹,欣賞覺修宮的藻井、龍吻

我們這個廟是從民國七十幾年落成到現在,當時改建這間廟花了很久一段時間! ○ 龍吻:由於古代建築多為木質結構,而龍吻銜接了殿頂正脊與垂脊之間的重要位置 ... 於 163.21.52.5 -

#57.石門珊瑚貝殼廟海底龍宮,富福頂山寺全新超大 ...

新北海底浪漫景點,三芝貝殼廟,在三芝的山林中,隱藏著一座海洋廟宇,是由無數漂亮貝殼以及珊瑚組成貝殼廟,美麗的貝殼廟,住著威嚴的神明, ... 於 bunnyann.com -

#58.第三次來林口頂福巖顯應祖師廟O+8走林口森林步道 - 健行筆記

第三次來林口頂福巖顯應祖師廟O+8走林口森林步道 · 即使是淺(郊)山又大眾化的步道,但常因不常走或不熟其交錯的路線或山徑,而多走些路,這反而是好事一件 ... 於 hiking.biji.co -

#59.廟宇建築介紹 - 廣應廟

屋頂 上方則用彩色瓷片、琉璃、玻璃等,剪出五彩繽紛的人物座騎(天神、天獸)、神話傳說故事以及花鳥蟲魚吉祥的剪黏圖案(台南名師陳三火作品)。因此,只要您一踏入廟庭, ... 於 www.kuang-ying.org.tw -

#60.廟頂整修工程記事By 過溝建德宮- 宮廟頂讓 - R09Ls

神明里長伯駕到!面對社區不斷開發,土地公的都市求生記故事 · 三芝貝殼廟富福頂山寺新北三芝傳說中的龍王廟跟著領隊sky玩。日遊.美食.親子.景點.住宿 · 八里走春古廟總整理! 於 r09ls.zestrealmx.com -

#61.宮廟頂讓- 宮廟轉讓:: 全台寺廟百科 - Vplamq

頂本縣廍保安宮新聞快訊拜好廟‧求好運台灣寺廟參拜體驗分享 · 福海宮位龍蝦穴廟頂曾換紅瓦防海盜Yahoo奇摩新聞 · 廟頂整修工程記事By 過溝建德宮. 於 vplamq.ghafhome.com -

#62.廟殿藝術巡禮- 聖母殿的屋脊

燕尾脊處,塑有成對的「螭吻」,俗呼「龍隱」,又名「鴟尾」、「鴟吻」。螭吻是龍的九子之一,性好瞭望。除此據說漢朝時建造宮殿,為防止起火就在屋頂正 ... 於 www.gsstk.org.tw -

#63.全台寺廟百科- 宮廟頂讓

↓三川殿外虎邊牆堵的石雕藝術。 ↓憨番扛廟型,這尊憨番還真大尊。 ↓門神。 頂本縣廍保安宮新聞 ... 於 qk36.tjscustomcabins.com -

#64.宮廟頂讓

記者陳冠備攝; ↓廟頂的剪黏藝術。 ↓鐘樓廟頂上有千里眼將軍。 ↓鐘樓廟頂上有順風耳將軍。 ↓廟宇的外觀。 ↓「鎮福宮」的宮匾。 ↓三川殿外龍邊牆堵的石雕藝術。 於 9l5dof.ikpart.com -

#65.產品介紹->精選菜單

此菜單適用於麥味登直營門市,加盟門市請依現場菜單為主。〈2023.07.25~適用〉 ※此菜單適用於麥味登直營門市,加盟門市請依現場菜單為主。〈2023.07.25~適用〉 於 www.mwd.com.tw -

#66.旗津天后宮高雄旅遊網- 宮廟頂讓

廟方已發出超過3萬頂,天天都有人騎車到廟口排隊。 網友還湧進伊登的Instagram帳號,讓伊登直呼熱情的台灣粉絲是「瘋狂的台灣人」。 11月9日,伊登在彰化縣政府力邀 ... 於 bayo.chemcleanconsult.com -

#67.掛貫主委與鄉長和縣府祕書連擲八筊都不成廟方稟告明年 ...

(觀傳媒宜蘭新聞)【記者樊德惠/宜蘭報導】擲筊、擲筊、再擲筊,無論是從主委羅朝生換到冬山鄉長林峻輔和縣府祕書陳志信來擲筊,八次擲筊全都是「笑筊」 ... 於 www.watchmedia01.com -

#68.門市據點- GT 智慧生活

中西區; 東區; 南區; 北區; 安平區; 安南區; 永康區; 歸仁區; 新化區; 左鎮區; 玉井區; 楠西區; 南化區; 仁德區; 關廟區; 龍崎區; 官田區; 麻豆區; 佳里區; 西港區 ... 於 www.aptg.com.tw -

#69.政府公報 - Google 圖書結果

國務卿徐世昌內務部呈各省縣知事人員應侯分發給憑後方得呈請任命擬由部通行遵照請示證文並批令統印中華民國三年十一月十四日大總始由教育部暫將殿頂断工修復此以前辦理 ... 於 books.google.com.tw -

#70.從廟頂走來的匠師─林再興交趾陶藝術研究

摘要本研究旨在研究民族藝師林再興先生的交趾陶藝,其50年來修築不下二、三百座廟宇,近年又受邀參加許多交趾陶技藝展示活動;且傳承給學校教育工作者紮根到鄉土教學 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#71.新北淡水景點|千手觀音聖像.緣道觀音廟(免門票)金氏世界 ...

Q1.淡水千手觀音聖像怎麼去? ➤新北市淡水區頂田寮路1000號,開車導覽地標即達 ... 於 fullfenblog.tw -

#72.古蹟小常識

鹿港三山國王廟屋頂. 最上頭的屋脊,頂頭多為人物(ex.福祿壽三星、黃飛虎、財神等)、吉祥物(ex.葫蘆、雙龍護塔、雙龍戲珠),連正脊那一小片地方也會有些吉祥物(ex ... 於 lugang.tomio.idv.tw -

#73.神廟別墅屋頂

Product information﹞商品內容|神廟屋頂商品尺寸|47.5x36x23cm包裝尺寸|56x27x2cm超商取貨| ... 於 www.meowplaylife.com.tw -

#74.個人訂票

本局自110年5月15日起暫停發售新自強號當日無座票。 ※請旅客認明本局官方網站(網址:https://www.railway.gov.tw)及「台鐵e訂通」APP,並切勿使用非正版管道進行本局 ... 於 tip.railway.gov.tw -

#75.查詢門市據點

請透過線上查詢功能,或允許瀏覽器存取位置資訊,選擇您方便前往的門市據點。台灣大哥大用戶手機直撥免費簡碼 85238,將收到您就近的門市據點簡訊通知。 於 www.taiwanmobile.com -

#76.淡水坪頂集應廟淡水維基館- 宮廟頂讓

全台寺廟百科,宮廟頂讓,宮廟出租,宮廟出售,宮廟租房,宗教用地出售全台寺廟百科2023過年禮盒送什麼5大人氣春節伴手禮推薦必看! 提供北港頂庄聚安宮相關Youtube影片, ... 於 s2fiq.agh-hunzenschwil.ch -

#77.中國古建築手繪珍藏裝(全2冊) - Google 圖書結果

在城镇大街中央耸一伟大的鼓楼,是平面呈正形厚坚实的十心城,其上有面阔进各三间的十顶两层木楼阁,上回,布的华丽斗栱是典型的明清时期风格。 於 books.google.com.tw -

#78.高虹安遭貪汙罪起訴黃珊珊:頂多以「普通詐欺罪」論處

新竹市長高虹安任職立委期間,涉嫌詐領46萬助理費,被北檢依貪污罪起訴。律師出身的柯文哲競選總幹事黃珊珊抨擊,最高檢察署去年二月才統一法律見解, ... 於 www.taiwanhot.net -

#79.旗津天后宮高雄旅遊網- 宮廟頂讓 - myautowheels.com

住廟附近卻衰事連連?專家驚曝:那裡是祂們在走的生活三立 · 頂本縣廍保安宮新聞快訊拜好廟‧求好運台灣寺廟參拜體驗分享 · 首頁> 宗教知識+ > 宗教器物> 神轎 · 大佛巨型神像 ... 於 puho.myautowheels.com -

#80.道教寺廟建築

遇有重大祀典或貴賓入廟,就會鐘鼓齊鳴,表示敬迎之意。 貳、屋頂屋頂格式除了可以看出主人的身份地位,也是許多藝術層面的表現。屋頂的等級依次為 ... 於 ftgong.com -

#81.縣市測站列表- 臺南市

測站名稱 觀測時間 08/21 溫度 風向 風力 (級) 能見度 (公里) 相對濕度 (%) 海平面氣壓(百帕) 臺南 16:20 31.5 西南西 2 >30 72 1006.9 永康 16:20 31.8 西 3 ‑ 71 1006.6 臺南農改 16:20 32.1 西 2 ‑ 67 ‑ 於 www.cwb.gov.tw -

#82.宮廟頂讓- 小琉球水仙宮整修海龜、黑鮪魚躍上廟頂

宜蘭丸山太子宮頂讓社會自由時報電子報 · 小祠變大廟經費全靠神明自己賺?台南這間土地公廟「彩券業者必拜」|四季線上. 宮廟頂讓 ... 於 piki.eoss-verband.ch -

#83.福海宮位龍蝦穴廟頂曾換紅瓦防海盜Yahoo奇摩新聞- 宮廟頂讓

知名集團「人資部股長」,頂著台大大甲鎮瀾宮的廟門前,香客絡繹不絕,但抬頭望,原本的廟體建築,如今已換成彩色的照片帆布,下方還搭起紅色鐵架,由於廟頂的剪黏雕塑與屋 ... 於 sumax.philippe-isabel.ch -

#84.【三芝貝殼廟(富福頂山寺)】新北三芝傳說中的龍王廟

【三芝貝殼廟(富福頂山寺)】新北三芝傳說. 大水沖倒龍王殿,但你看過龍王殿嗎?就讓Sky帶你走進三芝私房秘境,見證鱉魚守護傳說中的龍王殿, 濟公托夢 ... 於 taiwantour.info -

#85.台灣寺廟的屋頂裝飾

台灣寺廟的屋頂裝飾 · 雙龍、福祿壽三仙[淡水清水祖師廟]是近年新翻修的道教廟宇,以預先燒製的燒陶裝飾屋頂,內容豐富且用色鮮豔。 · 雙龍搶珠、双獅戲球[ ... 於 gogohsu.blogspot.com -

#86.宮廟頂讓、佈施建廟在PTT/mobile01評價與討論 - H8Glb1

八里走春古廟總整理!全台規模最大道教聖地也在這景點豐富從早 · 旗津天后宮高雄旅遊網 · 神明里長伯駕到!面對社區不斷開發,土地公的都市求生記宮廟頂讓. 於 h8glb1.sossolutions.org -

#87.全台寺廟百科- 宮廟頂讓 - michaelritter.ch

宮廟頂讓- 龍德四媽祖桃園龍德宮 · 神明里長伯駕到!面對社區不斷開發,土地公的都市求生記故事 · 小琉球水仙宮整修海龜、黑鮪魚躍上廟頂Yahoo奇摩新聞? 宮廟頂讓. 於 uzilic.michaelritter.ch -

#88.廟簷屋頂竟露出在農田中央蔡振南痛憶八七水災滅村回憶

林哲熹在《地獄里長》尋找阿嬤之旅將進入第七殿「事業殿」,殿主邀來影視歌三棲的重量級影帝蔡振南客串。事業殿場景選在嘉義大庄舊五福宮遺址拍攝, ... 於 star.ettoday.net -

#89.富福頂山寺(貝殼廟) - 三芝區- 新北市

富福頂山寺(貝殼廟)位於三芝區橫山山上,又稱「三芝貝殼廟」或「十八羅漢洞」。為民國85年間有一位信徒向濟公活佛發願,要在新北市三芝區建造一間漂亮的貝殼廟獻給濟公 ... 於 www.travelking.com.tw -

#90.東港鎮海宮廟宇簡介拜好廟‧求好運台灣寺廟參拜體驗分享

yupana.am-puls-unterkulm.ch · 頂帽子讓這間廟紅遍全世界? 打破禁忌芭樂為何上供桌? 台灣百廟90完整版田中世芳宮林媽娘娘+ 埔鹽順澤宮. 於 yupana.am-puls-unterkulm.ch -

#91.庙宇屋顶 - 昵图网

VIP会员全站免广告. 泰国庙宇顶 共享分: 10. 古典建筑顶古典建筑仿古典建 共享分: 100. 山里寺院 共享分: 40. 庙宇情妇顶花纹 共享分: 40. 古典神庙 共享分: 40. 於 soso.nipic.com -

#92.第1845篇[嘉義竹崎]吳鳳廟/頂石棹(石桌)步道區X台灣景點 ...

第1845篇[嘉義竹崎]吳鳳廟/頂石棹(石桌)步道區X台灣景點導覽|Chiayi Zhuqi Wu Feng Temple X Taiwan attraction navigation. 嘉義景點導覽 · Fb- ... 於 yingtingshih.com -

#93.畫說泰山巖: 頂廟篇

畫說泰山巖: 頂廟篇 ... 為記錄地方歷史,透過宗教廟宇文化介紹及學校鄉土教學的支持,將泰山信仰中心顯應祖師泰山巖打造為觀光景點,讓更多人瞭解泰山在地廟宇歷史文化。 於 gpi.culture.tw -

#94.台南白河》關子嶺崁頂福安宮台灣最高的土地公廟招財超靈驗

台南白河關仔嶺「崁頂福安宮」有拜有保庇‼️台灣最高的土地公廟,開運、招財、指引明牌超靈驗,香客絡繹不絕超旺呀!台南關仔嶺景點/台南關仔嶺 ... 於 fbuon.com -

#95.阿里山線-B線(臺鐵出發)部分班次經奮起湖時刻表異動備註

班次, 備註, 大雅總站, 臺鐵嘉義站, 頂六國小, 吳鳳廟, 觸口遊客中心, 愛情大草原, 觸口, 龍美, 隙頂, 巃頭坪, 石棹, 奮起湖, 十字村, 青年活動中心, 阿里山 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#96.班表查詢 - 台南垃圾車

... 楠西區, 學甲區, 龍崎區, 歸仁區, 關廟區, 鹽水區. 清運路線: 全部, 北區-01, 北區-01(日間輔助點), 北區-02, 北區-02(日間輔助點), 北區-03, 北區-03(日間輔助點) ... 於 clean.tnepb.gov.tw -

#97.廟宇藝術 - 連絡

日據時代以後,彩色玻璃及塑膠片也廣泛地被運用為剪黏之材料,這些既輕且薄的工業產品細緻精巧,使得剪黏更加複雜鮮豔。 圖1 頂脊(正脊)﹕. 以剪粘 ... 於 163.30.84.1 -

#98.嘉義200年老廟「插田中」!地方文史人士:底下恐藏龐大村落 ...

台灣各地寺廟林立,它不僅是宗教信仰的基地,也是文化傳承的場所,各地廟宇都有不同特色。有網友發現,嘉義有一處廟宇是「插」在田中央,只露出屋頂 ... 於 udn.com -

#99.架大碗海鮮粥麵:鮮美飽足爆蛋紅蟳粥、海三寶多到掉出來,嵌 ...

... 他主賣海鮮粥跟海鮮麵還有飯類,位於基隆廟口附近,離火車站也很近,是在交通 ... 基隆在地超有名的半夜叫賣的魚市場-嵌仔頂」的新鮮海鮮,店名是「 於 travel.yam.com