廟宇屋頂結構的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦康鍩錫寫的 空中看古厝(從建築格局到裝飾工法,空拍照、透視圖、紅外線攝影,深度導覽68棟台灣經典古厝) 和王振复的 建築中國:半片磚瓦到十里樓臺都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣傳統建築大師–陳應彬與他的廟宇作品走讀也說明:這樣的屋頂形式在施工上更為複雜,但是卻更加通風與比較充足的採光。 身為一位大木匠師,陳應彬不只要精確掌握整幢建築的結構,對於細部的木作雕刻,更有 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和中華書局所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 洪明宏所指導 蔡 箴的 小琉球在地創生之視覺設計策略研究 (2021),提出廟宇屋頂結構關鍵因素是什麼,來自於小琉球、在地創生、視覺設計、設計策略。

而第二篇論文朝陽科技大學 工業設計系 曾永玲所指導 劉芳珍的 龍山寺戲台之建築元素引入喝茶看戲之茶箱設計 (2021),提出因為有 文創產品、龍山寺戲台、可攜式茶具收納箱、茶席的重點而找出了 廟宇屋頂結構的解答。

最後網站曲線發展。有人說弧度彎曲並隨著燕尾飛出的屋頂象徵了不知道 ...則補充:因爲受到地理環境、建材的限制,台灣廟宇建築的規. 龍山寺、天后宮. 築屋脊水平,屋頂上裝飾簡單,另有堂堂之風。 ... 龍山寺的山門是重簷歇山式建築,結構突出,比例均.

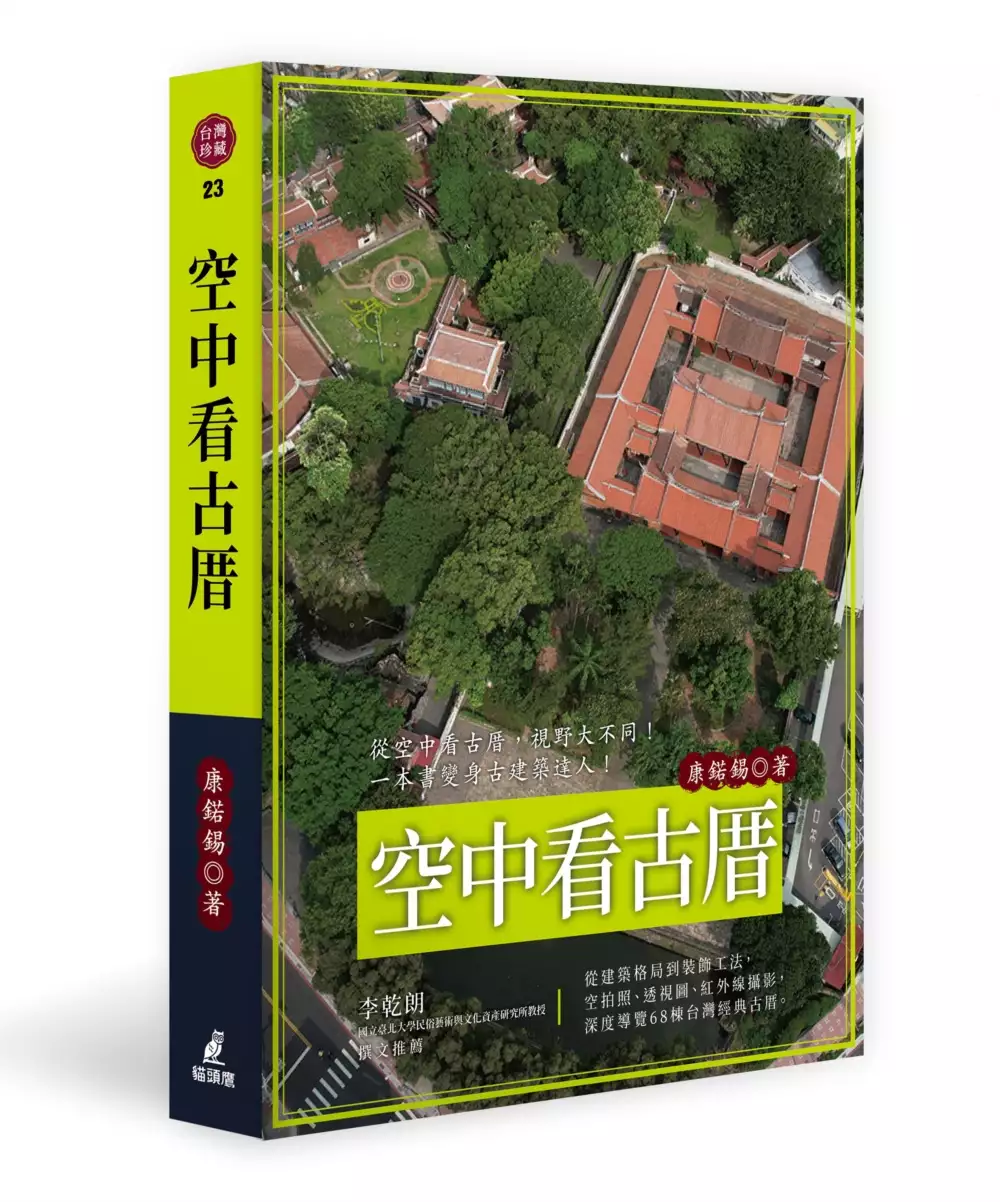

空中看古厝(從建築格局到裝飾工法,空拍照、透視圖、紅外線攝影,深度導覽68棟台灣經典古厝)

為了解決廟宇屋頂結構 的問題,作者康鍩錫 這樣論述:

古厝原來可以這樣看! 空拍照、透視圖、紅外線攝影, 古厝達人帶你找到眉角,看懂門道! ◎ 全台第一本用空拍照、透視圖、紅外線攝影深度剖析古厝 ◎ 收錄台灣本島離島68間古厝(含各級古蹟、歷史建築、特色民宅) ◎ 保留30間古厝消失不再有的珍貴圖像 ◎ 1985年起足跡遍部全台,深入田野查訪,留下最精彩、動人的古厝紀錄 ◎特別收錄古厝地理位置圖 ◎李乾朗(國立臺北大學民俗藝術與文化資產研究所教授)專業推薦 消失的古厝,逝去的台灣記憶 台灣的古厝建築從延續閩粵移民的風格,到日治的中西合併,一直充滿外來者的痕跡。這些傳統建築反映出早期漢移民的家庭生活、工藝成就,以及台灣的移民史。但在現代

化的口號下,傳統建築幾乎消失殆盡。在都市更新的聲浪下,兩百多年來的古厝淪為斷垣殘壁或違建危屋,甚至被剝皮整建成不同樣貌。 從地表到空中,完整紀錄古厝身影 作者康鍩錫自1985年起,帶著相機、空拍機在全台各地奔走。因為他的努力,不只是消失古厝的影像看得見,還能重現因整修重建而逝去的裝飾細節,比如霧峰林家在遭遇921地震後,部分崩塌建築雖有重建,但細節卻隨地震被抹去了,這些裝修前後的照片都收錄於本書中。 全書收有台灣本島離島共計68棟建築。以空拍機記錄,完整展現古厝的建築結構、周遭環境,用不同以往的視角,反映建築的風水考量與居住需求。並輔以拉線透視圖,解說建築部位與格局。 用細節見證傳

統工藝、先民的生活樣貌 從板橋、霧峰林家的家宅,到離島的古厝,我們有幸可見百年前台灣知名畫師的水墨作品,看見交趾陶演繹的精彩故事。而那些層層疊疊的門院,一排排的橫屋,牆面上的銃孔,住宅周圍的刺竹也訴說著台灣過去的族群對抗史,反映各時代、地區家屋的防衛需求。門前的水池、屋頂顏色的選擇更是包含風水考量。今天,就讓我們用古厝上一堂不一樣的台灣藝術文化生活史吧! ◎本書特色 *從空中看古厝,視野大不同。你會看見:古厝背面常常被竹林包圍、四合院中有時還包著三合院、院牆清楚分割女眷生活區和公用空間。 *全書以34張空拍照記錄古厝格局,763張照片細看裝飾工法,還有古厝翻新前後對比圖。 *採拉線、空拍、

紅外線攝影解說古厝建物結構、裝飾細節、建築工法,一本書讓你變身古建築達人。

廟宇屋頂結構進入發燒排行的影片

主題:台灣的「家」好奇怪?! 各國居家裝潢大不同!!

最新【2分之一強】節目收看►►https://bit.ly/2Xh4uoV

來賓:王以路、陳為民、小優

各國代表:夢多、法比歐、馬丁、愷杰、蔡博文、安祖

台灣的「家」好奇怪,型男傻傻看不懂?!台灣廁所出了什麼問題,竟讓夢多每次上完大號血流不止?!愷杰住小套房,空間小窗戶又裝柵欄、讓他感覺像監獄?!在台灣洗澡讓馬丁超生氣,洗澡洗一半熱水器沒電要跑出去買電池?!台灣天花板真的太矮,蔡博文一天到晚撞到頭?!美國安祖對台灣浴室超生氣,廁所無法乾濕分離是美國人的大忌?!型男對台灣住家有意見,他們國家又有哪些奇怪的物件和居家裝潢,讓台灣來賓直呼不可思議呢?精彩內容請鎖定晚間11點《2分之一強》!

#住家 #居住 #浴缸 #熱壁爐 #加濕氣 #洗碗機 #姓氏門牌

★訂閱【2分之一強】Youtube►►https://bit.ly/2Jg6lG5

★YouTube限定獨家【2分之一強網路版】►►https://bit.ly/2SoyBXN

★兩性育兒新知【媽媽好神】►►https://bit.ly/2IxtoNH

★健康醫療知識【醫師好辣】►►https://bit.ly/2VcJhKI

★協志仁甫玩遊戲【明星便利店】►►https://bit.ly/2FV4ZjH

★特別推薦【請你跟我這樣過】►►https://bit.ly/2tgCaVZ

★關注【2分之一強】粉絲團►►http://bit.ly/2mrp432

小琉球在地創生之視覺設計策略研究

為了解決廟宇屋頂結構 的問題,作者蔡 箴 這樣論述:

本研究由發現島上問題,即人口外流、環境危害兩點,加上研究者之背景為移居至臺灣本島的琉球鄉民,期望透過方法試圖解決當地問題,也希望藉由本論文使島上在地文化發揚,故而促成此次研究。研究者首先透過文獻探討,得知文化、社區總體營造及小琉球之相關研究,也藉由土溝村社區營造、金門串街路計畫兩個設計案例之分析,從中了解一社區之活化如何起步、規劃,提供本研究撰寫設計策略之參考與借鏡;同時,探究小琉球歷史文化、環境特色、發展現況等當地相關資料,以作為後續研究之先備知識。再者,本研究更從田野調查、觀察與訪談中實際探尋島上生活的樣貌,除觀察人與人、人與地之間的互動,受訪對象亦分為在地人、移居者、設籍者、非在地人四

類,研究者將觀察與訪談過程逐一紀錄、彙整,不僅了解更島上環境、生活與文化,也發現島上發展優勢—觀光資源豐富、閩南特色建築等,以及待解決問題—人口外移、環境髒亂。經由以上觀察與訪談,藉以奠基研究架構之基礎,增強本研究之客觀性及可信度,此也成為第一手之重要資料。研究者將文獻探討、觀察與訪談之結果,作為設計策略撰寫之依據,也透過心智圖發想,由生活文化、物產資源、市容環境三方面為方向進行策略思考。本研究之設計策略分為短期、中期、長期三階段,短期階段初步對小琉球進行各方面整合,如人力、組織架構、居民想法、島上象徵、經費找尋等,並透過傾聽及溝通取得團隊與居民之共識;中期階段為初步執行階段,執行過程逐漸掌握

何種方法對居民、環境較為合適,居民們也透過活動的執行了解彼此,凝聚向心力。而長期階段主要依據中期階段所執行之策略加深加廣,對內將重點放在居民的自主參與及永續經營上,對外則宣傳島上特色及環境宣導,期望能使居民自發性地維護這塊土地,亦讓外地人看見小琉球不為人知的文化與故事。本研究之結果,除了了解小琉球人與地之關係、島上生活文化,找出小琉球之優勢及需解決問題,亦發現島上許多特色皆由環境因素所致,如珊瑚礁景點、漁村文化等,也深知自己對於島上仍有許多不瞭解之處;而撰寫設計策略時,研究者從以人為本角度出發,思考何種方式才是對小琉球及居民最為合適,亦從中學習整合及系統化。本研究所擬訂之設計策略,期望有助於發

揚島上文化、行銷小琉球特色,亦期待研究者日後能透過此設計策略,持續致力於小琉球在地文化的執行與規劃上,以傳承及維護當地文化與特色,同時讓在地人對這座島嶼產生認同感,鼓勵年輕人重新回到島上,使外地人看見小琉球的「內在美」,並朝永續經營方向努力。

建築中國:半片磚瓦到十里樓臺

為了解決廟宇屋頂結構 的問題,作者王振复 這樣論述:

中國建築,構件千變萬化,門類林林總總,關乎技術,更是藝術;小到殘磚片瓦,大到城池營構,處處體現美的用心,更是中國人宇宙時空觀念的展現。氣韻生動,流轉不息。中國建築,於斯觀止。 王振复,復旦大學中文系教授,博士生導師。長期從事中國建築文化、易文化美學、佛教美學和中國美學史等領域的教學與研究工作。 迄今在海內外出版專著40餘種,代表著作有:《中國建築的文化歷程》(2000,2006)、《中國建築文化大觀》(與羅哲文合編,2001)、《繆斯書系:華夏宮室》(2001)、《中國建築藝術論》(2001)、《中國美學的文脈歷程》(2002)、《中國美學範疇史》(主編兼第一卷第一作者,

2006)、《周易精讀》(2008,2016)、《中國美學史新著》(2009)、《文化百問》(2011,2012)、《漢魏兩晉南北朝佛教美學史》(2018)、《中國巫文化人類學》(2020)。其中《中國建築藝術論》獲第十三屆中國圖書獎;《中國美學的文脈歷程》獲第六屆國家圖書獎提名獎;《中國美學範疇史》入選2019年國家社科基金中華學術外譯專案名錄。 寫在前面 亭臺樓閣:中國建築門類 古城悠悠 中軸線是中國古代城市一條無形而巨大的“文化之脊”,它是整座城市令人注目的中心,滲蘊著溫馨而嚴厲的倫理氣息,有一種頗為冷峻而富於理趣的美。 巨人與侏儒 / 以方為常式 / 巨型的“庭院”

/ 從“裡仁為美”說起 / 城市“風水” / “則紫宮,象帝居” / “寥落古行宮” / 扼吳楚,據咽喉 / 六朝古都 / 江南園林之城 / “壯哉帝居” 城堞巍然 中國人修築長城,只是出於一個平常而又平凡的念頭,即修一堵城堞來保護自己。長城以內是我的家園,家園之內,非請莫入。 風氣之先 / 萬里雄居 / 默默無聞 / 空前絕後 / 天下第一關 / 烽火連三月 民居煙火 民居是最基本、最重要的建築門類。建築最基本的功能,是滿足人的居住需求,建築,就是從滿足人的居住需求起步的。 生存之旅 / 親地的窯居 / 四合之居 / 清和之氣 / 質樸性格 / 親水與雅靜 / 天井的魅力 / 圓樓的意味 /

緊湊“一顆印” 宮殿崔嵬 如果說西方古代建築的歷史,是以大量宗教建築“組織”起來的,那麼中國建築文化,無疑是圍繞帝王宮殿而“寫就”的。宮殿建築的文化形制與品格,一個很顯著的特點,就是家國合一。 首屈一指 / 家國合一 / 從拜神到娛人的崇高 / “各抱地勢,鉤心鬥角” / 巍峨沉雄的“紀念碑” / “誰謂一室小,寬如天地間” / 巨大的“句號” 壇廟崇高 一座文化意味濃厚的壇廟建築,必然是那種在空間安排、造型與色彩等方面能夠激起崇拜感的。占地要盡可能地廣,尺度須盡可能地大,空間序列重重疊疊,都為了激起這種宗教般的皈依感。 祭天敬祖為哪般 / 禮的文化意蘊 / 崇天之歌 / 社稷壇的感激 /

崇祖的太廟 / 文運·教化·敬禮 陵寢肅穆 隨著禮文化盛行,築墓要起墳丘,後來又發展到在墳前樹碑、種樹,直至在墓區建造陵寢建築與設神道、石像生等,踵事增華。 從“墓而不墳”到封土為墳 / 事死如事生 / “典型”十三陵 / 話說清東陵 / 再談黃帝陵 寺院森森 梁思成以建築學家的獨特眼光,對南禪寺、佛光寺大殿進行了實地調查,從大殿鬥栱、樑柱等構件入手,對其鮮明的唐代風格進行了入木三分的分析,認為可用“豪勁”二字概括。 法脈繁盛 / 基本形制 / 少林疏影 / 五台悠茫 / 峨眉梵音 / 九華幻境 / 獨樂“意外” / 普寧氣象 佛塔挺立 中國佛塔文化,是印度窣堵坡的中國化、本土化。在塔刹、塔身

、塔基與裝飾藝術以及平面、立面和體量等方面,二者大異其趣。中國佛塔的宗教崇拜兼審美的文脈聯繫,已經大大注入了中華民族的文化方式、內容和精神。 中國化 / 佛塔的構成 / 佛塔的類型 / 塔的演替 / 拔地而起 淩空而立 / 塔勢如湧 孤高聳天 / 木構傑作 峻極神工 / “幾疑身在碧虛中” / 碩大渾雄之趣 / 蓮花之飾 佛性空幻 石窟渺遠 正是原始的絕對執著的狂熱和虔誠,使得中華民族在那樣艱苦卓絕的條件下,做出上千年的努力,幾乎不間斷地開鑿石窟,把一顆“心”寄託在神性與佛性相兼的石窟上。 歷史履痕 / 基本形制 / 古遠克孜爾 / 雲岡遺構 / 龍門疏影 / 敦煌寶藏 / 恢弘麥積山 / 空

寂響堂山 道觀清幽 所謂洞天福地,是道觀的譽稱。道觀是僻靜、煉神養氣之所,遠離塵俗,環境清虛。或者位於人口稠密的鬧市,卻辟一方“靜虛之域”,潛心修道煉丹,以圖“羽化登仙”。 歷史尋蹤 / 美學特徵 / 第一叢林 廳堂宏敞 在一個中國建築組群中,必有一座主體建築。在宮殿、陵寢建築群體之中的,被稱為殿;在官邸、民居以及園林建築群體中的,便是廳、堂。 堂堂正正 / 主題景觀 / 草堂印象 / 壯麗第一 樓閣高顯 高出於地面的人工營構,一旦高在二層或二層之上,就被稱為樓。閣是中國傳統樓居的一種,四周一般設欄杆回廊或槅扇。樓與閣的關係很密切,後人常以樓、閣連稱。 千古名樓 / “此地空余黃鶴樓” / 晴

川閣的“詩意” / 波撼岳陽樓 / “滕王高閣臨江渚” / 穩健而飄逸的觀音閣 / 有點特別的佛香閣 / “知音”天一閣 長廊侵雨 中國園林文化,以空間劃分的大小、高低、虛實、明暗、開合、欹正、深淺、續斷、曲直等構成對比呼應,是富於節奏意蘊的有機空間體系。其中的廊,往往是重要的組織手段。正因為有了廊,全園才渾然一體,生氣勃勃,意蘊流溢。 “廊深閣回此徘徊” / 百態千姿說回廊 / 天下獨步 有亭翼然 歷代文人墨客為天下名亭留下了許多詩文,亭因文而增色,文因亭而傳頌。造亭、修亭,記亭、述亭,從而抒寄胸襟,成為士大夫的一大雅事與雅趣。 亭的原型 / 文化功能 / “一上危亭眼界寬” / 英姿臨風之

美 / 涵虛的意境 闕表危峻 闕與表的造型差別很大,但是具有文化意義的內在聯繫。它們都是紀念性、象徵性意蘊頗為豐富的建築,往往建於城門、宮殿、廟宇與陵墓之前。 莫衷一是話闕表 / 漢闕種種 / 華表拔地標立 牌坊典雅 牌坊的文化之魂,是儒家諸如建功立業、榮宗耀祖、封妻蔭子與宣揚君權、夫權與神權的那一套。但這不等於說,中國牌坊沒有美,相反,牌坊的各種造型、質感與色彩等,在形式上,往往其美可羨,邀人青眼。 源頭安在 / 魂系何處 高臺淩雲 台高而得天地之靈氣,這一關於靈台的建築文化觀念,滲融著古人對於生命的認識與領悟,其間有著強烈的天帝、天神崇拜意識。 “念天地之悠悠” / “候日觀雲倚碧空” /

“此淩虛之所為築” / “銅雀春深鎖二喬” 名橋臥波 曲橋之曲,意在柔美、優漸也。這種橋以在園林中為多見,基本功能在於實用,但由於造型重在曲,便強調了它的審美功能,即人在橋上,並不急於直達對岸,而有悠閒、留連與徘徊的心情。 天下名橋數“趙州” / 盧溝曉月 / 飛梁遙跨 雕樑畫棟:中國建築構件 屋頂制度 建築文化形象之尤為感人的,當推中華大屋頂的反宇飛簷。《詩經》所謂“如跂斯翼”“如翬斯飛”,形容大屋頂的輕逸俏麗、“飛”意“流”韻,不由得令人怦然心動。 成因的討論 / 文脈軌跡 / 美妙的“旋律” 屋架營構 以木構為主要結構“文法”的中國建築,屋架是其承重構件。構成中國建築木構群組形象的角色

,主要有梁、檁、枋、椽、駝峰與雀替等,而使這些角色各得其所,則又有賴於舉折之法。屋架,是中國土木建築的特有“語彙”。 特有的“語彙” / 舉折形象 木柱聳峙 有人說,在中國建築的所有構件中,由於立柱扮演著獨特的荷重角色,因而“騰不出手”來修飾、“打扮”自己,所以立柱往往是平易而樸素的,千百年來的形制也難以有許多變化。但實際上,中國的立柱也是一個絢麗多彩的世界。 立柱千姿 / 演替的史影 / 柱的符號與文飾 鬥栱錯綜 說起鬥栱,人們並不陌生,它是中國建築所特有的支承構件,在現存一些大型而重要的古代建築物上,隨處可見鬥栱的身影。但鬥栱的結構錯綜複雜,直接關係到中國建築的模數制度,對此,人們又可能不

是很熟悉了。 燦爛的形制 / 文化意義的訴求 / 鬥栱文化緣起 / 瀟灑的步履 牆壁高築 牆壁是人類身心的自我保護,是人類佔有、梳理自然空間的手段。中國歷來有“牆倒屋不坍”的說法,這正反映了木構建築的結構特點。木構是承重構架,牆壁一般只起圍護作用,因而牆壁在組織空間時是相當自由的。 “牆倒屋不坍” / 圍牆、影壁及其他 / 牆壁的“解放” 千門萬戶 中國文化深受儒家思想影響,是很講究“面子”的。門,是中國建築物的“臉面”。正因如此,多種立面造型的門,表現出一張張不同的面孔。 古籍中談到的門 / 門的世界 / 門面的講究 / 風水禁忌 窗的魅力 窗實在是一個“氣口”,不僅是生理上供空氣、陽光通過

的氣口,也是心理上使室內之人與外界實現情感交流的一個通道。窗的精神意義,便是關於人的精神意義。所以中國建築的窗,是一種非常具有人情味的東西。 窗文化緣起 / 窗的姿態 / 窗的詩性品格 磚藝經營 中國人在漫長的營造活動中,總執著于將美文化及其觀念帶到建築的每一部分、每一角落。當諸如磚雕、畫像磚之類隱現于中國建築文化之中時,磚藝的獨異情趣與文化意義無疑令人傾倒。 泥土的塑造 / 磚的形象欣賞 / 畫像磚神韻 / 磚畫別裁 瓦片陶範 華夏宮室,自古多為土木所建,數千年風風雨雨,由於木易朽,故早期建築遺存無多,現在倘想尋覓完整的先秦甚至漢魏的地面建築物已不可能,只能從考古發現中領略殘磚片瓦之遺風餘韻

。其中所謂瓦當,遺存頗眾,彌足珍貴。 緣起與品類 / 美麗的瓦陣 / 瓦當:瓦藝翹楚 / 琉璃的輝煌 欄杆詩情 欄杆往往建造在樓閣與一些佛塔的淩空處,這些淩空的建築一般都可供登臨與眺望。人在登臨、遠眺之時,便可能有某種情感的抒寄,於是在古代一些騷人墨客的登臨之作裡,便不免寫到欄杆,這就使得詩文中的欄杆空間意象成為情感的某種“符號”。 話說欄杆 / 古詩中的欄杆 台基永固 中國建築在觀念上願其“立于萬世”。實際上由於以土木為材,並不能長存,但要求建築物“永存不朽”的觀念與願望必須得到滿足。於是“一拍即合”,須彌座登上中國建築舞臺,正好滿足了中國人通過營造以“立萬世之基業”的文化心理。 台與台基

/ 打好基礎 / 須彌座:台基的“革命” / 台基形制 鋪地修飾 對於一座建築物及其環境而言,鋪地的設置,人工地完善了空間的第六個面。無論在室內、室外,作為人們生活活動於其上的建築與園林平面,鋪地都具有獨特的文化魅力。 最後一個“句號” / 類型與品格 室的“美容” 中國建築的裝修是在滿足建築基本實用功能的前提下開始的。建築內外部空間的裝修,具有梳理、分割、安排合適的空間區域的意義。圍護、隔斷、連續……裝修使建築的內外空間真正“醒”過來、“活”過來,成為真正屬人的空間。 營構你自己的家園 / 琳琅滿目 附錄 中西建築比較 以土木為材與以石為材 / 結構美與雕塑美 / 庭院與廣場 / 人的營構與

神的營構 主要參考文獻 後記

龍山寺戲台之建築元素引入喝茶看戲之茶箱設計

為了解決廟宇屋頂結構 的問題,作者劉芳珍 這樣論述:

文化創意產業為結合文化與創意的產業。而文化創意產業是繼第三波「資訊產業」經濟後,被視為「第四波」經濟動力,其靠的不再只是經濟實力,而是文化創造力,亦是價值觀、文化特色,也是生活方式的體現。因此,本創作以鹿港鎮的「龍山寺」作為文創產品的主題,藉由認識龍山寺建築之美,並採用木工藝為媒介,設計出「龍山寺」建築元素的三維立體化木製工藝表現的文化產品。因個人生活休閒的品茗興趣,並經常邀請眾人體驗茶席與享受品茗樂趣需求,進而以「茶具收納箱」為創作方向。由於龍山寺的建築格局中「戲台」精工細緻,戲台上方之藻井亦為全台屈指之作品。八卦藻井設於戲台之上,能於戲中同戲共鳴,可令人於看戲曲之間亦得心靈之沉澱。因而將

「戲台」、「茶禪」與「喝茶看戲」相互融入於茶席之中作為創作想法。因此,本創作以鹿港鎮的「龍山寺戲台」的建築元素作為設計創作的主題,藉由龍山寺建築格局與裝飾之美,並將創作產品與茶席操作相融合,以及採用現代工藝─雷射雕刻作為媒介,設計出兼具茶席展演功能的「可攜式茶具收納箱」的三維立體化木製工藝作品。

廟宇屋頂結構的網路口碑排行榜

-

#1.北泰寺廟建築工程有限公司

寺廟結構工程,北泰寺廟建築工程有限公司,廟宇建築,廟宇設計,牌樓設計建築,古蹟維修,景觀設計,金亭工程,屋頂剪粘,神龕工程,廟宇整體翻修. 於 www.arch-world.com.tw -

#2.技藝傳承消失中的記憶|傳統寺廟工藝之美|華視新聞雜誌

在豔陽下飛簷走壁,替廟宇屋頂的牌頭人物描上細邊,他是人稱火獅的剪黏藝 ... 修護,不只得了解壁體結構,還要分析環境的溫度和溼度,並用儀器監控 ... 於 news.cts.com.tw -

#3.台灣傳統建築大師–陳應彬與他的廟宇作品走讀

這樣的屋頂形式在施工上更為複雜,但是卻更加通風與比較充足的採光。 身為一位大木匠師,陳應彬不只要精確掌握整幢建築的結構,對於細部的木作雕刻,更有 ... 於 new.lilac.org.tw -

#4.曲線發展。有人說弧度彎曲並隨著燕尾飛出的屋頂象徵了不知道 ...

因爲受到地理環境、建材的限制,台灣廟宇建築的規. 龍山寺、天后宮. 築屋脊水平,屋頂上裝飾簡單,另有堂堂之風。 ... 龍山寺的山門是重簷歇山式建築,結構突出,比例均. 於 libir.tmu.edu.tw -

#5.剪黏工班修福德祠盼再現風華

廟宇屋頂 是重要結構之一,所謂剪黏是指廟宇屋頂上的裝飾品,涵蓋飛龍、花鳥蟲魚、福祿壽三仙等主題,顧名思義,剪黏是「先剪後黏」,先裁剪成型才黏 ... 於 www.merit-times.com -

#6.台北霞海城隍廟

故霞海城隍廟自初建以來,雖然歷經幾次大小整修工程,建築結構與空間配置也有所 ... 由於霞海城隍廟的廟宇建築規模較小,屋脊的形式也較為單純,故屋頂裝飾與其他廟宇 ... 於 www.tpecitygod.org -

#7.庙宇结构

庙宇结构. 由早期的潮州人捐资兴建,粤海清庙是一座孖庙建筑。 ... 一般古庙只在屋脊、垂脊和卷草处添加人物或花草嵌瓷,粤海清庙却连屋顶的平面上也布满大大小小200多 ... 於 thengeeannkongsi.com.sg -

#8.佛教相關博碩士論文提要檢索系統

論文名稱, 臺灣大木作大式作法寺廟曲線屋頂構成:臺北市及其近郊寺廟個案比較研究 ... 曲面屋頂的結構;二、臺灣廟宇屋頂的結構特色;三、臺灣廟宇屋頂曲線的差異。 於 www.gaya.org.tw -

#9.青錢第--建築結構

馬背的源起. 馬背的建築閩南和粵東,來自於常使用在古宅和廟宇之屋頂中,一般常用燕尾、馬背或瓦鎮三種。馬背在閩南的泥水匠稱之為ㄍㄨㄧㄊㄠ(箍頭),而在客家泥水匠 ... 於 www.cles.tyc.edu.tw -

#10.初二十六vol.01試行版 - 桃園市土地公文化館

文化館福德宮一如其他廟宇規制,具體而微的刻劃廟宇屋頂構造的匠師技術、門面壘石疊磚、磐龍石柱、花鳥彩畫或是仙靈人物的雕刻與彩繪,不只闡述宗教教人為善、普濟眾生 ... 於 www.taoyuantudigong.org.tw -

#11.臺南三山國王廟 - 台南旅遊網

而兩側的韓文公祠、天后聖母廟的屋脊嵌瓷則是以「人物帶騎」為主,黃白騎獸、紅藍衣飾,在屋頂上熱鬧地遊走。 三川殿屋頂-人物嵌瓷 廟頂的嵌瓷「剪黏」以 ... 於 www.twtainan.net -

#12.Weiling

升起明間,那麼左右次間的桁木自然要降下插入柱身,惜被藻井及平闇所遮蔽,未得一見。 城 隍廟三川殿之大木結構最主要特色為八角藻井(蜘蛛結網)與平闇天花,為王益順在台灣 ... 於 www.weiling.org.tw -

#13.連絡

為了讓學生清楚了解廟宇建築型式以及廟宇建築的傳統藝術,今將宋天宮建築概分成1.屋脊裝飾2.門神彩繪3. ... 為了壓住屋坡邊緣上的瓦片,以防止瓦片和屋頂被風吹掉。 於 163.30.84.1 -

#14.廟宇結構 - 中文百科知識

廟宇 通常是指供神佛或歷史上名人的處所。廟宇結構有三個主要部分:即台基、主體與屋頂。中國廟堂木料結構之因素:木柱、楣梁、正梁、橫樑和支柱均披露可見。一排排的 ... 於 www.jendow.com.tw -

#15.古蹟小常識

屋頂 就如同一個人的帽子,所以囉!在廟宇或官宦人家的屋頂,就出現類似宰相帽帶的東西,因為看起來很像燕子的尾巴,我們稱之為【燕尾】,古制是階級的象徵。 於 lugang.tomio.idv.tw -

#16.斗栱

明清以後,斗栱的結構作用蛻化,成了在柱網和屋頂構架間主要起裝飾作用的構件。 ... 下次到廟宇參拜時,別忘了抬頭看看屋簷的斗拱,你將會發現他建築力學的應用及雕刻 ... 於 nrch.culture.tw -

#17.蓋房子少不了它!中式建築最精隨「飛檐」 | 旅遊經| LINE TODAY

其實作為中式傳統的特有建築結構,飛檐的細節可能比大家想像中的更加博大精深。 ... 是亭、台、樓、閣、宮殿、廟宇的屋頂轉角處,皆會出現飛檐的身影。 於 today.line.me -

#18.廟宇建築與地域文化-蘆竹五福宮的造型及其文化意涵

其次,臺灣廟宇建築展現了傳統匠師精巧的技藝,本文針對五福宮之建築形制、彩繪及雕塑進行探究。五福宮之廟宇格局、屋頂形制與大木結構均為傳統建築中之典範。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#19.寺廟建築 - 福山堂

「閩南式」建築特重裝飾,屋頂西施脊外,甚至脊上加脊,以剪黏方式裝飾如龍鳳圖案或 ... 如福建安溪市蓬萊鎮清水嚴祖師廟就以「帝」字形結構布局,及99間的建築規模。 於 www.fushantang.com -

#20.製作群

廟宇 建築. 紀念性建築. 防衛及公共 ... 製作過程中,又讓我增多了許多有關於美的知識,中國建築中的樑、柱、斗栱和屋頂結構就通過榫卯完美地結合在一起,不用釘子和 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#21.廟宇建築介紹 - 廣應廟

土木石結構,以合乎力學原理,將樑、柱、斗、栱巧妙的組合,將建築藝術發揮得淋離盡緻,尤其是藻井(俗稱「蜘蛛結網」,裝置在廟宇屋頂下的斗拱組合,有八角、橢圓形、 ... 於 www.kuang-ying.org.tw -

#22.原來屋頂也有關係 - 望春瘋臺灣Travemosa

之前水晶姊大概描述過寺廟建築,說明其實因為受到儒家思想的影響,所以也有長幼尊卑的概念。其實阿,不只是建築的格局有影響,連屋頂也受到影響耶~ ... 於 travemosa.tw -

#23.第三篇台灣鄉土建築格局

台灣廟宇建築大體屬於華南系統,其平面配置方式以口字形,. 或日字形為多:大型的廟宇呈目字形或三落兩院。 ... 寺廟建築的構造和裝飾除了上述屋頂、樑桁結構、山牆裝飾之. 於 ed.arte.gov.tw -

#24.廟宇建築結構之美—以臺東天后宮為例 - 美感教育

教師先期準備廟宇建築斗拱結構分類影像教材,設計學習單與觀察重點影像連結供學生 ... 探討台灣傳統建築廟宇斗拱結構事例:傳統廟宇建築之中軸線概念;屋頂、屋身、 ... 於 www.aade.org.tw -

#25.廟宇剪黏工藝介紹 - 財團法人覺風佛教藝術文化基金會

在臺灣廟宇建築體系中,剪黏偏向表面的裝飾,以象徵意義為重,美化屋頂結構和牆體構造,營造出建築空間中的精神場域,以及人神溝通的作用,達成宗教建築的安定感。 圖5 剪 ... 於 www.chuefeng.org.tw -

#26.廟宇結構

廟宇 是供奉神祇的宗教場所,其中包含著豐富的文化故事,及深厚的傳統建築 ... 勸濟堂為三間二進式的傳統建築,正立面的橫向佈局為硬山屋頂結構圖歇山 ... 於 134251979.edonacije.si -

#27.臺灣寺廟建築的風格與格局@ 台中東隆宮溫府千歲 - 隨意窩

以示對神明的崇敬,許多重要的文物如匾聯、籤詩等,也多陳設在正殿中。 ⊙拜殿. 拜殿又稱為拜亭,是為了祭祀的方便而加蓋的,通常是只有屋頂與 ... 於 blog.xuite.net -

#28.廟宇廟語-湖口老街三元宮紀事

兩側脊堵剪黏獅象與花草,上下馬路則有泥塑人物。至於兩邊廂房之屋頂也做成翹脊,也以飛鳥花草為題,略作裝飾。 彩繪則裝飾在所有的木結構上:三川殿門神之彩繪,繪工 ... 於 140.126.176.20 -

#29.認識廟宇、祠堂、宅第的架構 - kipp的部落格

有別於馬背的另一種造型為燕尾,最明顯的特徵就是屋頂正脊尾端突出且往上揚,垂脊頂住正脊,形狀有如燕子的尾巴一樣,一般常見於廟宇,但也有出現於宅第上,若身份為 ... 於 kipppan.pixnet.net -

#30.廟宇藝品是什麼?各式廟宇構件介紹,認識宮廟建築之美

斗拱在廟宇中多為柱子頂端與屋頂聯繫的過渡區域,多設在建築橫樑與立柱的交接處, ... 的造型呈現,設置神龕柱子是因為結構支撐,同時製造出空間分隔感,影響人對寺廟 ... 於 dongyi.tw -

#31.庙宇(供奉神佛的处所) - 百度百科

庙宇结构 有三个主要部分:即台基、主体与屋顶。台基在中国建筑上,非常重要。所谓台基,包括整个的空间:自平地至台地以及栏杆和台阶。有时台地 ... 於 baike.baidu.com -

#32.古建筑入门之屋顶类型 - 知乎专栏

在皇家建筑和一些大型寺庙建筑中几乎没有硬山式屋顶。因为等级比较低,所以屋面都使用青瓦,而且是板瓦、不能使用筒瓦(筒瓦是用于大型庙宇、宫殿的窄 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#33.145期-頭城寺廟分論-大木結構廟宇 - 蘭陽博物館

漢人傳統建築以木構造為主,所謂大木建築架構,指透過木架梁柱構造及承重牆作法的結構體系,達到撐起屋頂功能的建築形式。依照梁思成之定義,所謂「大木」,指的 ... 於 www.lym.gov.tw -

#34.复活的古城(下) - Google 圖書結果

从神庙出土的钱币上可以看到庙的支柱是经过雕琢的圆形基座,这在其他的庙宇建筑里是常见的, ... 一些保存较好的钱币向我们呈示了神庙的屋顶结构和山墙的设计。 於 books.google.com.tw -

#35.建築設計 - 香港魯班廣悅堂

魯班廟屬一開間兩進一院式的建築物,其第一進及第二進的建築屬直檩式結構,即由主力結構牆支撐天面木檩。正面牆身的底部由麻石所建,上部則由清水青磚所建。廟宇兩側及後面 ... 於 www.lopan-kyt.com -

#36.蓋房子少不了它!中式建築最精隨「飛檐」 - Yahoo奇摩新聞

其實作為中式傳統的特有建築結構,飛檐的細節可能比大家想像中的更加 ... 不論是亭、台、樓、閣、宮殿、廟宇的屋頂轉角處,皆會出現飛檐的身影。 於 tw.news.yahoo.com -

#37.東引白馬尊王廟展開屋頂防漏修建及重塑「雙龍護珠」 - 討論區

東引廟產管理委員會主任委員劉增榮表示,現在「大王廟」的規模是國軍在民國76年協助建造而成,過了30幾年時光,廟宇屋頂結構與雙龍護珠等裝飾構件已 ... 於 board.matsu.idv.tw -

#38.碩士論文 - 國立陽明交通大學機構典藏

結構 幾乎一樣的基礎模式,標準層部份,從外觀所見平頂式部份,與一般. 建築相同之建材;而異於一般建築部份多了以琉璃瓦覆蓋的斜屋頂,外部. 於 ir.nctu.edu.tw -

#39.武昌宮| 拜好廟‧求好運-台灣寺廟參拜體驗分享

武昌宮是一座位於南投縣集集鎮的廟宇,主祀玄天上帝,是當地鎮民的信仰中心, ... 文化局表示,「舊武昌宮」雖然歷經地震已達20年,宮廟屋頂的結構元素依舊保存良好, ... 於 temple.onepg.com.tw -

#40.八角古廟緣何「牆倒屋不塌」? - 每日頭條

據建築專家解釋,古建築之所以能扛住地震屹立不倒,主要是因為中國古建築採用的是木結構體系,從屋頂的力量經木柱、梁枋傳遞到地面,木結構各構件之間 ... 於 kknews.cc -

#41.野屋根- 維基百科,自由的百科全書

由於野屋根可在不影響底層建築的情況下改變屋頂結構,它的存在也間接產生了許多結構革新。例如富貴寺大殿的內部空間為 ... 之後,升高廟宇的天花板成了家常便飯。 於 zh.wikipedia.org -

#42.臺灣寺廟建築的風格與格局 - 南陳宗親網

日治時期廟宇的重建或新建的廟宇建築有一個明顯的趨勢:一為屋頂形式的複雜化, ... 垂脊或戧脊尾端的仙人走獸,其裝飾則集中在大木結構與裝修之上;其三、內檐裝修的 ... 於 www.nanchens.com -

#43.bde寺廟-寺廟建築-構造裝飾-屋頂-構造

寺廟建築-構造裝飾平面配置方式 建築材料 < 臺基 > < 屋身 > << 屋頂 >> 形式 [ 構造 ] 裝飾 ... 屋脊:是整個建築物最上層的構造, 其原始的功用為壓住屋坡邊緣的瓦片及增加 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#44.宮廟藝術概論 - 澎湖知識服務平台

澎湖的寺廟建築,和臺灣寺廟同屬閩南系統的寺廟建築,基本上是以木結構為主,木料之外,以石材、磚、土埆等為建築的主體,因此建廟所需的工匠,包括木匠、雕花匠、 ... 於 penghu.info -

#45.廟宇(供奉神佛的處所) - 中文百科全書

廟宇 通常是指供神佛或歷史上名人的處所。廟宇結構有三個主要部分:即台基、主體與屋頂。中國廟堂木料結構之因素:木柱、楣梁、正梁、橫樑和支柱均披露可見。 於 www.newton.com.tw -

#46.寺廟古蹟欣賞-以鹿港龍山寺為例(下) - Tony的自然人文旅記

由於木構有建築結構的功能,所以匠師雕刻時,須精準掌握刀工,不能危及 ... 藻井:裝置在廟宇室內屋頂下的斗栱組合,以不斷向中心懸挑的斗栱, 交織 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#47.[講座]01/06 臺灣廟宇建築匠師與匠藝(陳仕賢)

臺灣的廟宇建築是民間藝術的殿堂,結合地方的財力、物力,由大木、石雕、彩繪、 ... 老師在講座中先介紹臺灣廟宇建築結構中的重要項目,諸如屋頂的形式、斗拱的多種樣 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#48.後港昭德宮 - 廟宇通

廟宇 簡介. 廟宇名稱: 後港昭德宮. 廟宇別稱: 昭德宮. 主祀神祇: 天上聖母 ... 昭德宮的三川殿及正殿均採用歇山重簷假四垂屋頂,使得廟宇結構更加華麗 於 miao.temple01.com -

#49.傳統建築裝飾:結構與構件| 台灣| 圖鑑| 大紀元

屋脊寺廟建築之屋脊有分為三段,稱為三川脊,包括較高的中脊及兩側較低的小港脊,有起翹的燕仔尾。脊堵主要分為上下馬路及脊肚部分,堵肚通常做八仙、 ... 於 www.epochtimes.com -

#50.鹿港龍山寺 - 國家文化資產網

歷經三十餘載,屋頂及構架有頹壞之虞,道光9 年(1829 年)舉人林廷璋發起重修山門、五門及 ... 藻井雖常見於其他廟宇,但鹿港龍山寺藻井的規模及結構美學,可稱為全台 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#51.癮士看佛寺(七)淺談日本寺廟的構造(軒與屋根)

京都哲學之道光雲寺本堂入母屋造的美麗屋頂,可以清楚觀察到大棟、降棟、隅棟和隅棟末端的稚兒棟...... 上一篇介紹了在木造建築中佔有支撐整棟建築物 ... 於 u466164.pixnet.net -

#52.台灣傳統廟宇屋頂形構之分析--一個形式研究方法論的初探

屋頂,原本應該是一個簡單的建築元素.但經過時間與空間的孕育,臺灣廟宇屋頂特別是晚近卻有著多樣且雜的形式呈現.針對這一豐富的建築現象,本論文即嘗試藉由[結構倫理]這 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#53.藻井 - 我們的島- 公共電視

但是921地震,讓龍山寺受到重創,造成樑柱歪斜、磚牆龜裂,整棟廟宇面臨興建以來最大的危難。在評估之下,決定卸下正殿屋頂,徹底檢查大木結構,並且針對 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#54.台南傳統廟宇

至於以上這些廟宇盡管外表不盡相同,但是在廟宇的屋頂的結構上有很多的共通點,只是每間廟宇上方的裝飾會依照關於他們廟中主神的傳說或典故去做造型上的變化。 於 temple.fxinspire.com -

#55.福安宮之美

福安宮整體結構,主殿採用北式燕尾建築,而兩邊廂房則以雕梁畫棟為主的南式建築再融入飛簷式的北式風格,二者相輔相成自成一體,堪稱是廟宇宮廷建築的一大創新。 於 fuantemple.weebly.com -

#56.臺灣神仙信仰四大廟 - 道教學術資訊網站

整個廟宇的屋頂、正殿、牌樓等設計的型式,都是仿照閩南地區的廟宇的風格,但細看此 ... 臺灣的關公廟建築主要有三種樣式,第一種有牌樓、有寬闊的廟埕,廟宇結構或以 ... 於 www.ctcwri.idv.tw -

#57.首頁> 宗教知識+ > 宗教藝術> 閩南式寺廟 - 全國宗教資訊網

例如福建安溪市蓬萊鎮清水嚴祖師廟就以「帝」字形結構布局,及九十九間的建築規模。 ... 其次,臺灣傳統廟宇的特色就在於屋頂的繁複裝飾,高飛揚起的燕尾,再加上重脊 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#58.廟宇結構

勸濟堂為三間二進式的傳統建築,正立面的橫向佈局為通常廟宇的前殿會稱為三川殿,而「三川」意指前殿有三個門的意思。此外,三川殿的屋頂亦稱三川脊,會隨著平面開間的格局 ... 於 352570819.vrtec-gg.si -

#59.公司簡介- 北泰寺廟建築工程有限公司- 廟宇建築, 廟宇設計, 牌樓 ...

草創時期由楊建福負責剪黏泥塑,同師門的親弟楊大俠負責土水結構,長兄楊世賢負責 ... 古蹟維修、景觀設計、金亭工程、屋頂剪粘、神龕工程、廟宇整體翻修、寺廟屋頂 ... 於 www.beitai-construction.com.tw -

#60.台灣寺廟的屋頂裝飾 - 老古板的古建築之旅

明清時代、日據時代以及光復初期的廟宇由於經濟條件相對不佳,一般廟宇的屋頂裝飾比較儉樸,通常就是簡單的雙龍搶珠(龍與寶珠)、雙龍護塔(龍與寶塔), ... 於 gogohsu.blogspot.com -

#61.三川殿建築藝術- 岡山壽天宮全球資訊網 - Google Sites

民間廟宇的中軸線,由廟埕往內為「前殿」,也是拜殿的所在,因為前有「三川門」,因此又稱「三川殿」,再為「正殿」也就是主神的所在,以壽天宮為例就是主祀媽祖,再為「後 ... 於 sites.google.com -

#62.梁柱傳奇—中國漢族傳統建築 - 國立自然科學博物館

殿,它的屋頂有一個八卦藻井,後面是正殿,有神龕供奉著神像,是整座廟宇地位最崇高 ... 本活動單的設計是由屋頂的形式和高度切入,再導引至支撐屋頂的構造,淺顯易懂。 於 web2.nmns.edu.tw -

#63.香港城市大學-虛疑廟宇-廟宇文化小知識

本地廟宇的外形很簡樸,一般呈長方形,面闊三間,中間稱明間,開中門;左右兩側稱次間。明間一般比次間略寬。門廳和正殿一般都採用的硬山屋頂,即前後為斜坡的屋頂,兩 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#64.「逛」一座廟宇:圖像與符號 - readmore

常被雕於樑柱、裝飾屋頂、牆面、繡旗等不及備載之處。 龍柱,則是一座廟宇最鮮明的意象,大多位於前殿與三川殿,為支撐廟宇的重要結構(如關帝廟、長 ... 於 readmore.com.tw -

#65.台灣日式建築:屋瓦類型—— 台灣樣.建築百科財團法人空間 ...

日治時期重要人物之家徽,成為台灣日式寺廟鬼瓦之紋飾。 屋瓦,是指台灣日式建築中的「屋頂」以及「瓦片」,因應台灣潮濕多雨的 ... 於 kjmu.org.tw -

#66.中國傳統建築 - Wikiwand

屋身. 屋身位於臺基與屋頂之間,構造分為承重牆構造,梁柱構造與混和建造。 於 www.wikiwand.com -

#67.法規內容-連江縣興(修)建築寺廟補助實施辦法

寺廟四周擋土牆必須以鋼筋混凝土結構或外表為石材砌建而成。 ... 屋頂、外牆面、防排水設施、粉刷及零星修繕,由連江縣政府逕為核定,補助最高金額以新台幣貳拾萬元為 ... 於 law.matsu.gov.tw -

#68.建築藝術-財團法人嘉義縣新港奉天宮全球資訊網

三川、五門、耳房、配殿等,於民國6年(1917年)重修完成,是由來自北部的大木匠師吳海桐、吳海瑞兄弟主持,其建築特色乃三川結構為歇山頂與硬山頂組合的複合式屋頂,又稱 ... 於 www.hsinkangmazu.org.tw -

#69.「廟」能升降還能打帶跑?建築師奔走5年蒐集全台特色廟

這些寄生廟之所以能明目張膽地違建、侵占空間,是因為它們有宗教信仰的神聖不可侵犯性作擋箭牌,很少人敢動,久而久之就愈生愈怪。例如台中大坑福德祠, ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#70.傳統漢式建築設計師侯金樹作品研究 - nhuir

關鍵詞:泥水作匠師、傳統漢式建築、廟宇 ... 觀及價值觀,侯金樹廟宇建築的文化禁忌,台灣傳統廟宇建築從大木構架系 ... 圖5-3-22發天宮屋頂重簷結構 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#71.三川殿中間屋頂刻意抬高,和左右兩側屋頂形成明顯 ... - 萬和宮

萬和宮坐西朝東略偏南,平面佈局呈「日」字型,結構體系完整,層次分明,自三川 ... 萬和宮立面,雖然屬於較小的「三開間縱深式」廟宇,但巧思佈局,仍可感受到氣勢之 ... 於 www.wanhegong.org.tw -

#72.發現和其他屋頂不一樣

之兩端稍爲翅起,稱曰:『馬脊』,此種民家屋頂,亦有若干磁. 片裝飾。」 此段記載稍嫌簡略,吾人可閱其對寺廟屋頂的記載,再窺知民宅. 屋頂。 「屋頂之構造,寺廟與民家迴異 ... 於 www.th.gov.tw -

#73.傳統交趾陶工藝呈現建築歷久彌新之美 - 新唐人亞太電視台

彰化埔心這家超過一甲子的 廟宇 ,寺廟 屋頂 正上方三尊交趾陶做成的財子壽, ... 的歷史,色彩與 結構 千年不壞,都是出自有40年交趾陶技藝的陳篡地手中。 於 www.ntdtv.com.tw -

#74.三川殿 - 大龍峒保安宮

廟宇 座北朝南,建築佈局,分三川殿(前殿)、正殿、後殿構成中軸主體,兩側配以東西 ... 建築木結構採二通三瓜式,以歇山重簷、假四垂屋頂及硬山等,構成了保安宮屋宇 ... 於 www.baoan.org.tw -

#75.論澎湖傳統廟宇木構之形式淵源

特別是到了明代以後,. 由於外檐壁磚材大量使用,磚的耐水性促使屋頂降低出檐寬度,斗栱用材變得更. 小。為避免因此影響整體結構的穩定性,通遂由多層疊斗上下移,最下層通 ... 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#76.台灣奇景|前鎮沙仔地奇景!三廟共構各祀不同主神 - YouTube

前鎮沙仔地奇景!三廟共構各祀不同主神高雄前鎮有一個地方非常特別,經過的民眾都會忍不住停下來看, 廟宇 的 屋頂結構 是同一個,但卻是三間不同的廟連在 ... 於 www.youtube.com -

#77.廟宇建築

台灣傳統的廟宇建築中,「柱子」是一個支撐屋頂、形成立面、傳遞分散重量於下方 ... 彩繪是中國建築空間中一項重要的特色,在國人的觀念裡,傳統建築的木結構須上油漆 ... 於 649540182.stylnails.ch -

#78.Airiti Library華藝線上圖書館

中國傳統建築; 廟宇; 屋頂裝飾; 建築審美; Traditional Chinese architecture ; the temple ; roof decorations ... 台灣的廟宇建築屋頂型態之類型發展及結構。 於 www.airitilibrary.com -

#79.道教寺廟建築

左右連兩廊接正殿,正殿供奉主神,屋頂最高大。佛教寺廟,進入山門之後,自有空曠前院,接著是天王殿,殿內左右立有雄武的四大天王塑像。 於 ftgong.com -

#80.道站- 中國廟宇的屋頂結構組件 藻井... - Facebook

中國廟宇的屋頂結構組件─ 藻井. 天花是遮蔽建築內頂部的構件,而建築內呈穹窿狀的天花則稱作“藻井”,這種天花的每一方格為一井,又是以花紋,雕刻,彩畫,故名藻井。 於 www.facebook.com -

#81.2016無形文化資產講堂-寺廟屋頂大觀:傳統建築屋頂藝匠

張宇彤老師說,近年來許多新蓋的廟宇都非用傳統的木造結構,然寺廟建築的各種外觀裝飾仍依循傳統特色而建,所以,非常容易辨認出來的,主要就是因為 ... 於 www.csbc.com.tw -

#82.臺灣客家建築中的雙棟結構與中國古建築中的雙層屋頂1

其次,探討古代中國建築的雙層屋頂結構以及相關的木結構型態,. 討論在江南地區流行的鴛鴦廳等形式。 ... 值得注意的是,本島客家人的傳統廟宇並不常見到對於雙棟結構. 於 sun.noonspace.com -

#83.寺、廟常見裝飾與構造的配置|建築文化 - 環保金爐

【桁木】即屋頂下的樑,又寫成「楹木」,最上的一根稱為中脊樑,上樑典禮時即安放它,最下且懸在屋響下的桁木稱為「挑簷桁」或「捧前桁」。 【通樑】平行 ... 於 www.shenlu.com.tw -

#84.廟宇建築 - T-Lock

斗拱在廟宇中多為柱子頂端與屋頂聯繫的過渡區域,多設在建築橫樑與立柱的 ... 發現台灣許多寺廟建築無論是結構、格局、裝飾及表徵含義,雷同性很高。 於 753613899.t-lock.se -

#85.建築之美 - 新莊地藏庵- 大眾廟

昭和年間黃淵源主持重修,仍由新莊大木匠師吳海同設計,此時寺廟格局和屋頂做法 ... 二層樓;左右護龍外間上方新建鐘樓、鼓樓;所有工程均以鋼筋水泥修造,結構堅實。 於 web.xzdza.org.tw -

#86.廟宇建築結構

廟宇 建築結構. 屋脊寺廟建築之屋脊有分為三段,稱為三川脊,包括較高的中脊及兩側較低的小港脊,有起翹的燕仔尾。. 幾年前有研究新竹孔廟建築,發現 ... 於 stockcar-zwo-null.de -

#87.廟宇匠師對場美學百年古廟瑰麗再現- 屏東本事 - 微笑台灣

為保留廟頂混凝土防水層,大樑必須在完全不動到屋頂前提下進行整修,過程中,不採傳統由頂切入的做法,改由底部施作,需考量建築組件連動性、結構支撐 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#88.中國傳統建築的冠冕——屋頂之美 - 台灣光華雜誌

把這種人間感情加之於房屋的結構上,不但生動有趣,也豐富了屋頂的天際線。 ... 一般來說,台灣建築中,民宅大多樸實無華,廟宇則極盡華麗之能事。屋頂建築也是如此。 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#89.【廟宇小知識-屋簷設計細節之美】#青鯤鯓朝天宮

廟宇 的屋簷是非常具有代表性的特徵廟簷的設計究竟有何涵義,讓我們一探究竟 ... 起飛,香火鼎盛的寺廟紛紛進行大翻修最顯眼的屋頂成為廟宇裝飾的重點 ... 於 swcoast-nsa.travel -

#90.東方空間發展史傳統建築

『假四垂』(生庵式)的屋頂剪黏造形,是廟宇建築上重要的裝飾藝術,中脊上有五彩繽紛的寶塔或福祿壽三 ... 又稱斗科,是中國木構架建築結構的關鍵性部件,在橫樑和立 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#91.本期專題「台灣寺廟之旅

廟宇 的師傅,過去大都是來自閩、粵地區,居台後專爲廟 ... 廟宇中的藝術,無論石雕、木雕、泥塑、繪畫、擺設、 ... 但是也有脫離建築結構構件的裝飾手法,例如屋頂上的. 於 ir.ndhu.edu.tw -

#92.廟殿巡禮 - 高雄港口慈濟宮

港口慈濟宮建築型態為南方建廟特有抬樑式,以樑上的疊斗與拱頂住屋頂的架構於鋼筋 ... 因此目光所及之處皆為精湛巧妙的作品,無論簷下樑架或廊牆其結構與裝飾均雕塑 ... 於 www.ccktop.org.tw -

#93.北泰寺廟建築工程有限公司

廟宇 建築、廟宇設計、牌樓設計建築、古蹟維修、景觀設計、金亭工程、屋頂剪粘、神龕工程、廟宇整體翻修、寺廟屋頂翻修、宮壇新建、泥雕、園藝造景、 ... 寺廟結構工程. 於 62033.find168.com.tw -

#94.Top 6000件sketchup建築結構- 2022年12月更新

日式古典建築SU模型塔木結構寺廟設計SketchUp草圖大師素材 ... 木框架SU模型結構內部古屋頂木架sketchup素材草圖大師木屋建築. 於 world.taobao.com -

#95.廟宇屋頂-照片素材(圖片) [34660305] - PIXTA圖庫

廟宇屋頂 [34660305],此圖庫照片素材(圖片)具有寺廟,宮廟,道教的關鍵詞。此照片素材是willwuwillwu / (No.1038245)的作品。您可以購買圖小從影像尺寸從S至LUS$5.00 ... 於 tw.pixtastock.com -

#96.龍山寺-享樂文旅開封館|Hedo Hotel KAIFENG

二百多年來,龍山寺經過多次的修建,整個結構是完整「回」字形,在傳統的寺廟建築中,是一種非常尊貴的 ... 尤其用來支撐屋頂的「網目斗拱」,是臺灣寺廟的首次創作。 於 kf.hedohotel.com -

#97.依建築樣式分類:廟宇建築(1-2) - 數位典藏與數位學習聯合目錄

描述:簡介:名匠陳應彬設計之寺廟,屋頂變化豐富。、建築樣式:廟宇... 主題與關鍵字:台灣建築 ... 描述:簡介:寺前有精緻木結構的拜亭、建築樣式:廟宇建築、一、所具. 於 catalog.digitalarchives.tw