屏東客家文物館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦白偉權寫的 赤道線的南洋密碼:台灣@馬來半島的跨域文化田野踏查誌 和繆正西的 尋覓臺灣老眷村都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【屏東景點】屏東縣客家文化中心:客家圓樓、屏安福、油紙傘也說明:屏東 縣客家文化中心經過2年多整建,進行複合式空間改造及優化、友善設施建置及充實策展內容等軟硬體提升改善屏東縣客家文物館升級為屏東縣客家文化 ...

這兩本書分別來自麥田 和釀出版所出版 。

國立清華大學 藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 蕭銘芚所指導 邱雯琪的 多元文化議題融入國小高年級視覺藝術教學之研究-以苗栗縣蟠桃國小為例 (2017),提出屏東客家文物館關鍵因素是什麼,來自於多元文化、視覺藝術教學、藝術教學。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 丘昌泰所指導 曾能穎的 地方客家文化館之委外問題與策略研究 (2015),提出因為有 客家文化館、委外經營、OT、新瓦屋客家文化保存區、東勢客家文化園區、屏東客家文物館的重點而找出了 屏東客家文物館的解答。

最後網站【屏東旅遊景點】屏東縣客家文物館 - Y Hua 就愛旅遊攝影則補充:... 屏東縣竹田鄉龍門路97號門票:免費參觀屏東縣客家文物館開館於2001年說到屏東的客家展覽館,多數人都會想到六堆客家文化園區.

赤道線的南洋密碼:台灣@馬來半島的跨域文化田野踏查誌

為了解決屏東客家文物館 的問題,作者白偉權 這樣論述:

「從台灣望向南洋,在南洋尋找台灣」 [台灣@南洋]書系,與您訴說屬於台灣的南洋故事。 透過歷史田野、文化踏查、文學故事的接引, 重新捕捉失落的歷史細節,呈現台灣跟南方的文化交織。 [台灣@南洋]書系,由台灣大學中文系副教授高嘉謙主編,主要出版跟台灣有連結對話的南洋文化人文書。 =書系精神= [台灣@南洋]書系,透過台灣的知識平台建立一個望向南海,探索島嶼、半島、海峽等海洋視野的人文視窗,連結南洋的歷史文化與政經線索,締造一個帶有田野現場,結合廣大歷史視角的跨域視野。台灣從遠古南島民族的跨洋遷徙,大航海時代荷蘭、西班牙的占據,明鄭政權的南海貿易,締造了十七世紀以降台灣在海洋世界跟南洋的

連結。爾後金門人落番南洋,日治台灣曾作為日本帝國的南進基地,在南洋作戰、受俘的台籍日本兵和戰犯台灣人,冷戰時代台灣作為第一島鏈往南延伸的反共陣線,這林林總總跟大時代脈動相連的遷徙和移動,使得跨境南方,既是地緣政治議題,也是歷史敘述、地域文化的線索。換言之,台灣其實早已擁有自己的南洋故事。那個帶有家國歷史想像,但也不乏人類學、地理學意義的族群遷徙和文化傳播,帶我們回到了一個又一個的歷史現場。 跨足田野,回到歷史線索裡的小故事,我們呈現台灣跟南方的文化交織,擴建一個知識生產的園地。書系的精神標舉「從台灣望向南洋,在南洋尋找台灣」,在兩個地域傳遞聲音,透過文學故事、歷史田野、文化踏查的接引,重新捕捉

失落的歷史細節,時代變遷裡形塑的文化元素,人文地理的地方風土。[台灣@南洋]書系,藉此為讀者指引路徑,展開南方旅程,在大歷史與小故事裡建立我們的軌跡,識別自我與他者,讓讀者獲得橫向跨界的知識洞見和靈光。 ——主編高嘉謙 =關於本書= 第一本以「跨域」的角度, 結合地理學田野誌的踏察方式, 扣連文化地景,多元的輻射視角, 回望過去、專注現在、眺望未來, 深刻書寫馬來半島、台灣及世界華人關係的大歷史 ▲ 「誰是馬來西亞的先住民?誰是外來者?」 台灣和馬來半島之間,又有什麼密不可分的連結? 作者藉由田野踏查,輔以專業知識,敘寫歷史人物事蹟掌故,勾連經貿、政治、物產、文教、風土的交織平台,

梳理箇中清晰的歷史、地理脈絡,既有宏觀視野,又不乏微觀細究。作者的知識引導像是說書人娓娓道來,為讀者建立大歷史視野下的小故事,兼顧趣味之餘,也不忘建立讀者的知識門檻。作者嘗試提醒我們,文章內的人物與事件,背後彰顯的局部視點都有其不可略過的勾連脈絡。這是由點及面的一種寫作嘗試,引入台灣接軌南洋的知識線索,試圖告訴讀者,從台灣認識東南亞,或從東南亞想像台灣的必要。 《赤道線的南洋密碼》強調的是地理意義的「發現」,因此帶有一個值得思考的視角:人物與地方的關聯,如何置於大歷史的體系裡觀照?這些跨域的地方菁英,在地方的影響力與效應,其背後的交遊、交際網絡,觸及了一個跳脫單一地方脈絡的歷史語境。換言之,歷

史的瑣細、片段的細節與線索,往往重構了地理意義上的一個歷史視角。 ——高嘉謙(本書主編‧台大中文系副教授) 宋鎮照|成大政治系特聘教授、東南亞研究中心主任 阿潑|轉角國際 專欄作者 房慧真|作家 張正|燦爛時光東南亞主題書店負責人 陳國川|國立台灣師範大學地理學系名譽教授 康培德|國立台灣師範大學台灣史研究所所長 張貴興|作家 張錦忠|中山大學外文系教授 黃錦樹|暨南大學中文系教授、小說家 廖雲章|天下雜誌獨立評論頻道總監 ——各界好讀推薦(依姓名筆畫排序) ▲跨域視角,綜觀多面: 結合東南亞國家,展望全世界,討論廣義與狹義的族群、文化、經濟、地理等領域,並以台灣的角度書寫,讀者更易進入

馬來西亞的田野調查現場。 ▲圖文相襯,文獻扎實: 以具備故事性並且文獻資料充沛的內容,搭配且考究的圖照,引領讀者走入馬來半島的大歷史洪流中,挖掘出你我不曾瞭解的南洋地誌。 ▲地緣政治,過去未來: 那麼近又那麼遠的馬來半島,台灣人真的都瞭解嗎?從源頭梳理馬來西亞和台灣的雙向連結,從中延伸觸角至全世界。 馬來半島的過去從來就是一部講述季風、貿易與移民的歷史。來自東亞、南亞、歐洲等不同文明圈的移民、航海者、貿易商,因為季風的關係,經常會來到這塊熱帶土地進行停留、交易……這裡是物產豐富的,前來這裡的人都能找到各種農、礦及山林資源。——白偉權 ▲▲▲▲▲▲ 位於海上要塞的馬來西亞,夾在南中國海

和馬六甲海峽之間,擁有絕佳的戰略位置;族群、文化和語言繁雜,幾種元素相互交融之下,構成精采豐富的歷史內涵。 本書議題包含殖民政治、移民與政經局勢、產業變遷與歷史事件等面向,分成三大部分,從歷史、人物、家族和地景入手—— 「歷史的基因圖譜」以全覽式視角觀看馬來半島和新加坡。由族群經濟活動談起,從「農業南馬,礦業北馬」的甘蜜、胡椒、橡膠及錫礦經濟為框架,解讀半島多元族群的社會紋理。 「跨域的社會菁英」選擇十九世紀以降締造近代馬新印歷史的重要人物為主角,包括畢麒麟、康有為、板橋林家、棉蘭客家張氏兄弟、鄭景貴、陸佑等人,探討當時社會菁英的跨域、跨國經驗,且看這些人如何從台灣、中國或西方,千里迢迢來

到馬來半島,對當地政經環境產生何種影響。 「橫向跨界的歷史」講述台灣人熟悉或似曾相識的事件,但它們發生的地點卻是在馬來半島,例如台灣有天地會,大馬也有;台灣有三五公司開發農場,在馬來亞則投資橡膠種植;台灣有國父孫中山,新馬也有國父以及他的革命夥伴蹤跡。此部分聚焦在人與人的互動,探討他們所造成的歷史現狀,或特殊的歷史結果。 全書以翔實的田野地景調查,探討跨「族群、國家、地域」的人文網絡和現象,這是關於馬來半島議題的書寫,最獨特的觀看視角。 =精選段落= 馬來西亞史上最嚴重的華人社會衝突之一——為了爭奪礦區的拿律戰爭 拿律是十九世紀馬來半島最重要的錫礦產區,這裡自1840年代開始便因錫礦資源

的發現而吸引大量華人湧入,逐漸形成以礦業為基礎的華人社會。 1860年代開始,當地兩個具有會黨性質的採礦集團:義興和海山兩黨,前者由惠州客家人和新寧、新會、肇慶的廣府人所組成,後者則是以增城客家人為首,加上番禺、南海、順德、東莞的移民所組成。兩大集團開始因為錫礦資源的爭奪,而各自擁立不同的馬來領袖,爆發了長達十年的「拿律戰爭」。該衝突在英國的介入下結束,拿律華人社會也在英國的治理中朝向穩定發展,華人幫群間逐漸呈現相對整合的狀態。 拿律戰爭是馬來西亞史上最嚴重的華人社會衝突之一,這場衝突導致英殖民勢力全面介入馬來半島,在馬來西亞近代史上具有重要意義的戰爭。 馬來版的土地公——華夷交融的拿督公信

仰 走在馬來西亞的街道或是華人住宅區,經常能夠在街頭巷尾、住宅前、大樹下,抑或是大樓後方的角落見到類似台灣鄉間的小土地公廟。這些小土地公廟設計簡單,與其說它是小廟,倒不如說它是簡單的小神龕。它的屋頂沒有過於華麗的龍雕,較多的是像馬來西亞普通平房的那種倒「V」字型的屋頂。沒錯,它確實是為了供奉土地神而設的神龕。然而走近一看,裡面所供奉的神祇雖然看起來與我們一般所見的土地公相似,但在穿著打扮,甚至長相上,卻與我們熟知的土地公有些許出入。這尊神明便是馬來版的土地神—「拿督公」。 拿督公源於馬來語的Datuk或Dato, 為爺爺之意,馬來人會用以稱呼祖父以及尊稱男性長者。此外,Datuk也是馬來貴族及

領導階層中的一種尊稱…… 在現今,Datuk(拿督)也成為一種勳銜,擁有拿督頭銜的人,多半擁有一定的社會地位。在每年馬來西亞各州蘇丹華誕時,也會冊封勳銜予州內的有功人士,而拿督便是其中一個冊封的項目。當然,在拿督之上,還有拿督斯里(Datuk Sri)、丹斯里(Tan Sri)、敦(Tun)等等。拿督之下,也還有許多不同的名目。 郭雪湖《南街殷賑》裡的南洋猛虎——永安堂 畫家郭雪湖所繪製的《南街殷賑》,描繪日治昭和時期台北大稻埕繁華景象的寫實作品,裡面人頭攢動,招牌林立,街屋樓上晾曬的衣服也還隨風飄動,十分生動。然而,若是有仔細閱讀裡面的招牌和商號,便會發現左邊建築上有個熟悉的招牌,那就是今

天廣為人知的虎標萬金油了。換句話說,來自南洋的虎標萬金油,竟然也出現在昭和時期的台灣。 看到萬金油之所以會讓筆者感到驚奇,主要原因在於台灣在清代時,雖然與南洋一樣是個移民社會,但卻仍處於清廷治下。而進入日治之後,台灣雖然轉化為「海外」,但卻與華人所在的「南洋」屬於不一樣的政治氛圍。總體而言,在筆者腦海中,台灣和南洋始終是不同的個體,因此南洋萬金油的猛虎招牌成為了台北街頭上的特殊風景。本章就來梳理虎標萬金油如何在永安堂主人胡文虎的經營下,成為南洋第一藥品,以及日治時期它在台灣的發展。 畢麒麟:從台灣實習生到南洋大佬 畢麒麟在台灣雖然僅僅7年,但這裡卻是他人生經驗的試煉場,畢麒麟在台灣不僅習得閩

南語,還在擔任稅務司、買辦以及處理羅妹號事件通譯時期,培養出能夠利用本身的語言天分,而穿梭於華、洋、原住民之間,運籌帷幄的本事。另一方面,沃德總督所治理的海峽殖民地(Straits Settlements: 新加坡、檳城、馬六甲),算是本區域經濟最為發達的地區,當地在人口上又以閩粵地區的華人移民為大宗。特別是,福建人(閩南人),他們又是其中的優勢族群。當時的海峽殖民地社會浮動,華人會黨林立,其紛亂程度與清代台灣相比,有過之而無不及。如何與華人共處,如何治理華人社會,一直是英殖民政府所關心的重大議題。因此畢麒麟的才華備受賞識,很快便被當成知華派,而被延攬到海峽殖民地去。

屏東客家文物館進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

多元文化議題融入國小高年級視覺藝術教學之研究-以苗栗縣蟠桃國小為例

為了解決屏東客家文物館 的問題,作者邱雯琪 這樣論述:

摘要多元文化議題融入國小高年級視覺藝術教學之研究—以苗栗縣蟠桃國小為例本研究旨在探討多元文化議題融入高年級視覺藝術教學之研究。本研究以藝術統整課程為基礎,採用文獻分析法,擬出本研究之理論架構與課程設計,以九年一貫藝術與人文領域的「探索與表現」、「審美與理解」、「實踐與應用」為課程目標,發展出六大單元教學活動,以行動研究方式進行教學,並以研究者任教的苗栗縣蟠桃國小高年級18位學生為實施對象,具體的研究目的如下:一、探討多元文化與藝術教育的關係。二、設計以多元文化為議題融入國小高年級視覺藝術教學之課程。三、探討以多元文化為議題融入國小高年級視覺藝術教學之適切性。依據研究目的所得結論如下:一、多元

文化藝術教育即是將多元文化融入藝術教育,透過藝術教育跨越語言藩籬,幫助學生了解藝術在不同文化脈絡中的功能,提供學生更好的跨文化理解,並培養學生以多元角度與不同文化視野來了解與欣賞多元文化,進而促進文化尊重與人類關係的和諧,培養學生適應多元的世界。課程內容應以學生所屬文化群體生活經驗為中心,教學活動應涵蓋藝術創作、藝術史、美學態度、藝術批評四個面向,鼓勵學生合作學習,互相分享與欣賞,並能以多元的方式來評量學生。二、研究者蒐集可用之多元文化資源,設計了多元文化議題融入高年級視覺藝術教學之課程,以「蟠桃藝想世界」為主題,發展出「家鄉的文化」、「蟠桃異文館」、「偶在蟠桃」、「布可思藝」、「不紙如此」、

「小桃子看台灣」六大單元教學活動。三、本研究之課程內容豐富多元,善用教學媒體,拓展教學場域,提升學習效果,學生學習興趣濃厚。透過藝術創作,珍視傳統文化技藝,體會文化保存之重要;透過分組合作,增進人際關係,提升學生學習成就感;透過多元作品欣賞,增進鑑賞及思辨能力,反思人與環境之間的關係,有助於培養學生多元文化素養。最後研究者依據上述的研究結果提出建議,以作為教育應用及未來研究的參考。關鍵字:多元文化、視覺藝術教學、藝術教育

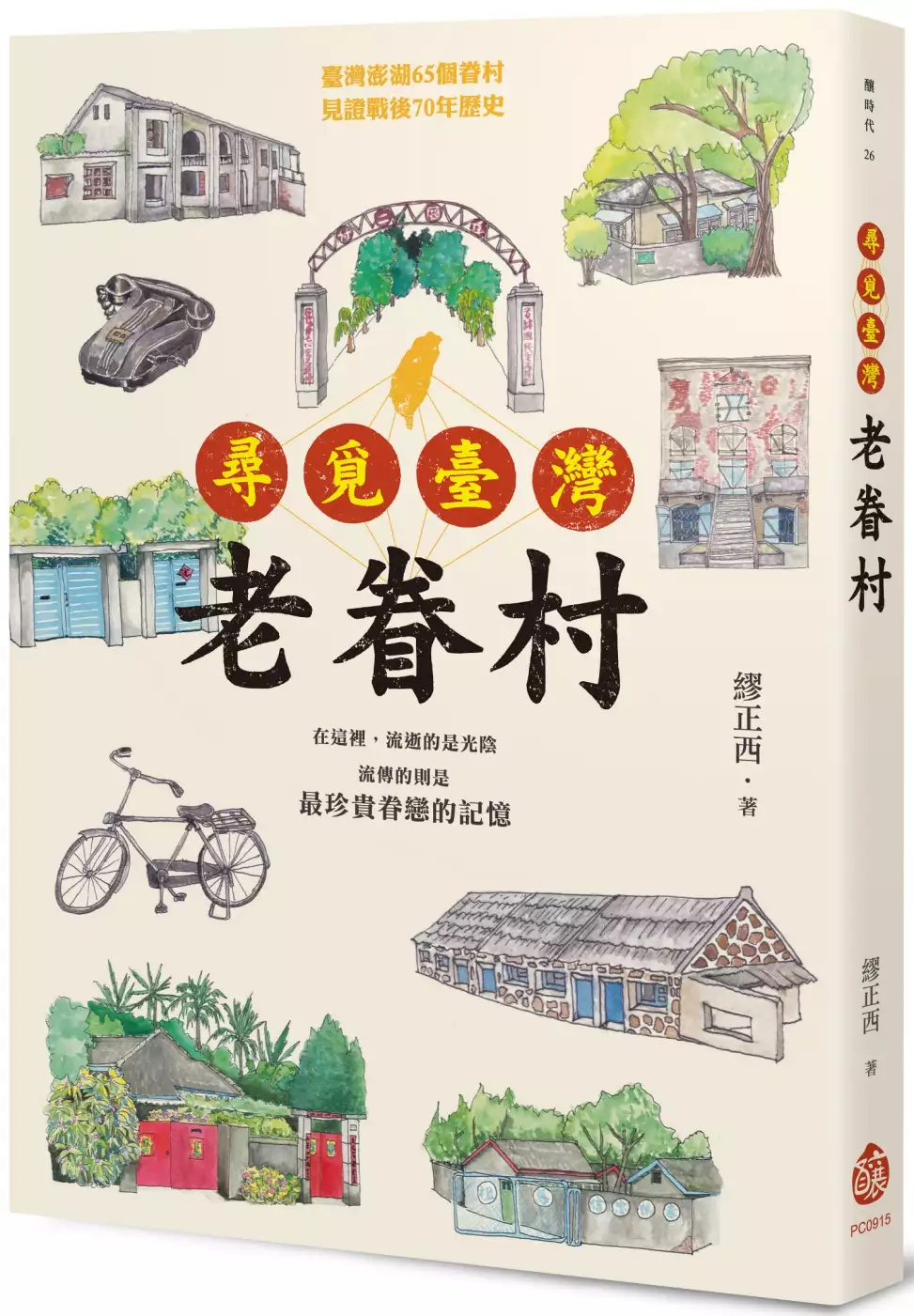

尋覓臺灣老眷村

為了解決屏東客家文物館 的問題,作者繆正西 這樣論述:

臺灣澎湖65個眷村 見證戰後70年歷史 在這裡,流逝的是光陰 流傳的卻是 最珍貴眷戀的記憶…… 繆正西研究眷村歷史文化已有多年,本書尋覓臺灣、澎湖各地共65個國軍老舊眷村的遺址,從國軍在臺第一個眷村黃埔新村、空軍黑貓中隊的建國一村,到文創活化成功的馬祖新村、成為觀光勝地的彩虹眷村等,介紹起源、發展、興衰、人文與周邊環境,從北到南一一細數記載,進行歷史與故事的爬梳與介紹,並旁及部分的將官眷舍。見證國民政府軍民來臺近七十年歷史,引領讀者深入理解其時代背景及動人故事。 本書特色 ★走訪臺、澎各地國軍老眷村遺址,發掘當地的人文故事。 ★尋覓當年國軍及眷屬的生活點滴,保留

記憶供後人探詢。 齊聲推薦 朱明輝(前東南科大機電系主任) 吳統雄(前臺大、世新副教授) 李奇嶽(臺北城市科技大學觀光系助理教授) 徐貴新(前東南科大觀光系主任) 張紹鐸(明新科大校務顧問) 張德永(前臺師大社教系系主任) 陳泓達(自由時報國際版主任) 單維彰(前中央大學師培中心主任) 陽鴻榮(明道中學退休教師) 馮聲福(前空軍航院外語組主任) 劉文得(前東南科大觀光系系主任) 鄭志雄(前臺中榮民總醫院腎臟科醫師兼病房主任) 霍鵬程(前中國科大助理教授) 謝建新(前東南科大能源系系主任) 鍾耀寧(教師宜蘭眷協顧問) 譚遠漢

(桃園空小校友會理事長) (按姓氏筆畫排列)

地方客家文化館之委外問題與策略研究

為了解決屏東客家文物館 的問題,作者曾能穎 這樣論述:

本研究係基於客家文化在政治政策支持下逐漸抬頭並在台灣舞台佔有一席之地後,也形 成各地均可看見客家文化館(園區)的情景,但因為同時期其他各類型的文化(物)館亦膨 勃發展,而政府又面臨財政困難及新公共管理的風潮,故在一陣蚊子館的批評聲浪中,引發 了地方客家文化館經營之困境與問題的關注。在委託民間經營的政策下,如何運用政府採購 法或促進民間參與公共建設法之 OT 方式來建立合作經營團隊,以發揮地方客家文化館保存 傳承客家文化的設立任務功能,此乃成為動機與目的。透過前述背景,再就客家文化的發展、地方文館的演進、委外管理的經驗理論及採購法 與促參法的特性比較分析為基準,特選定北、中、南不同區位各一座且

屬於不同經營模式的 地方客家文化館為研究個案標的。另外地方客家文化館的對觀眾的呈現是一種價值傳達,故 在整個的經營運作的選擇中將展生關鍵的決策影響,擬藉由深度訪談法、田野調查法及文獻 分析等,來驗證發現其困境與契機,進而提供經營上的政策建議。本研究發現 1.客家文化館之委外經營決策思維不同於其他公共建設:即要回歸到客家族 群文化的主軸,避免受制於一般公共建設的框架及治理體制。2. 客家文化館的績效落差大, 問題多元待突破:要認清客家文化館有形及無形的先天條件,包含整體客觀不利環境及公益 屬性強度等。3. 影響委外經營績效之在於要瞭解館舍特點及強化資源爭取:整合相關資源以 發揮一加一大於二的槓桿

效果,即目前欠缺中央級到各地方文化館的合縱連橫策略。4. 客家 文化館舍政策手段與營運目標所產生的疑義不搭:在委外評估時忽略企業本質不同,也未能 反映真正目標而客製化設計需求計畫。5. 「採購法」與「促參法」在委外作業程序中的困境: 陷入為委外而委外的,把手段當目標的迷思,故喪失了主導性及合理契約目標,而找不到營 運夥伴。 另外在總結分析後給予下列策略建議:1. 關於委託之對價方式可多元選擇。2. 堅守政 府保護族群文化的角色。3. 建立公、私及第三部門分工合作樣態。4. 應體認到委外經營兩 面刃的風險。5. 上級機關的支持與協助是不或缺的一環。6. 採購法較有利於落實地方客家 文化館的營運任

務。7. 對地方客家文化館經營方向的雛議為:社會企業模式的引用、非營利 組織(NPO)與公部門的結合及 學校(研究型 NPO)與公部門的合作,都是未來的趨勢。

屏東客家文物館的網路口碑排行榜

-

#1.屏東客家文物館 - 惠惠的部落格

參觀屏東內埔的「六堆客家文化區」之後,接著到屏東縣竹田鄉西勢村的「客家文物館」參觀已近中午時刻,小女表示那是網路流傳的「山寨版土樓」,因為我們 ... 於 mimuth190.pixnet.net -

#2.屏東縣議會第19屆第4次定期會

13 屏東縣客家文物館改善公廁暨提升優質公廁推動計畫. 91萬元. 屏東縣. 客家 ... 屏東縣客家文物館地下室展演空間轉化再造-共享時光. 及其他改善工程. 590萬 ... 於 www.ptcc.gov.tw -

#3.【屏東景點】屏東縣客家文化中心:客家圓樓、屏安福、油紙傘

屏東 縣客家文化中心經過2年多整建,進行複合式空間改造及優化、友善設施建置及充實策展內容等軟硬體提升改善屏東縣客家文物館升級為屏東縣客家文化 ... 於 travel.yam.com -

#4.【屏東旅遊景點】屏東縣客家文物館 - Y Hua 就愛旅遊攝影

... 屏東縣竹田鄉龍門路97號門票:免費參觀屏東縣客家文物館開館於2001年說到屏東的客家展覽館,多數人都會想到六堆客家文化園區. 於 whuy123.pixnet.net -

#5.來作「客」!一探屏東客家文化 - 台灣旅行趣

來到六堆,建議先到「六堆客家文化園區」了解客家文化,再順遊客家文物館、五溝水客家聚落,最後繞道鍾理和故居,感受文人氣息。 六堆這樣玩: 六堆客家 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#6.屏東縣客家文物館公告:109年7月1日起至 ...

屏東 縣政府為辦理「屏東縣客家文物館內部修繕工程」,為確保民眾入館安全,將從109年7月1日起至109年12月31日止開始全區暫停開放。 上版日期:109-06-29 ... 於 www.hl.gov.tw -

#7.屏東縣客家文物館附近住宿飯店推薦

使用Trip.com 查看屏東縣客家文物館附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分,搜尋屏東縣客家文物館附近便宜飯店。在Trip.com 訂房屏東住宿飯店, ... 於 tw.trip.com -

#8.屏東客家文物館 - kipp的部落格

屏東客家文物館. 8. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者kipp 的頭像 社群金點賞徽章 · kipp. kipp的部落格 · mail button icon · facebook button ... 於 kipppan.pixnet.net -

#9.客家文物館 - 景點美食資料庫

客家文物館 位於屏東縣竹田鄉西勢村,採客家最有特色的「圍籠屋」建築格局,是深具客家原鄉風貌的建築形式;室內分為客家移民墾拓展示區、客家農村生活展示區、客家生活 ... 於 data.bluezz.tw -

#10.發揮最大效益屏縣客文物館升級文化中心

屏東 縣政府在年初,於屏菸1936文化基地打造沉浸式客家博物館後,為了更加提升客家文化的定位,將原屏東縣客家文物館,升級為屏東縣客家文化中心,除了 ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#11.屏東縣客家文物館台灣第一個客家圓樓,藍衫體驗/西勢文筆亭

離西勢車站只有450公尺的屏東縣客家文物館,搭火車也方便到,不趕時間慢慢走,也是個很不錯的景點屏東縣竹田鄉西勢村六堆忠義祠旁的屏東縣客家文物館 ... 於 su327396.pixnet.net -

#12.【屏東】竹田鄉。屏東縣客家文物館 - 高高的花攝日記

... 屏東縣客家文物館。是的,這個屏東縣客家文物館離火車站不會很遠,所以外地遊客不妨坐火車再走路過來其實會比較方便些。尋到了客家文物館的正確位置後 ... 於 kaokao12.nidbox.com -

#13.屏東客家文物館,屏東縣竹田鄉西勢村 - TikTok

來自鄭智仁Eric(全網互關) (@ericchengericcheng) 的TikTok 影片:「 屏東客家文物館 ,屏東縣竹田鄉西勢村」。原聲- 鄭智仁Eric(全網互關)。 於 www.tiktok.com -

#14.客家文物館屏安老時光系列活動 - NEWS586

屏東 縣副縣長吳麗雪表示,客家工藝大闖關以客家文物館附近的特色店家、文物館的懷舊文物及場景為主軸設計了客家時光記憶舖-龍門路特色店家闖關、老時光 ... 於 news.586.com.tw -

#15.客家文物館DIY及忠義祠/屏東一日遊

像是客家文物館以及一旁的忠義祠,這些都是對於在地文化有著很深切的聯繫. 想要好好的了解屏東六堆的歷史與文物,到六堆客家文物館預約,會有人導覽 ... 於 pingu.blog -

#16.【屏東-竹田鄉】屏東縣客家文物館

記得好幾年前來過一次竹田的客家文物館,這和內埔的六堆客家文化園區是不同的地方喔雖然兩次來都沒啥遊客參觀,但館內設施維護的不錯加上環境清幽、 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#17.屏東客家文物館- 商品實績

商品實績:屏東客家文物館, 大昌展業有限公司創立於1993年,一直致力於推廣中空水泥板及ALC板的新產品,品質通過CNS認證,JIS認證及ISO-9002認證,從規劃、設計、施工及 ... 於 www.dcpanel888.com.tw -

#18.建構獨特的屏東縣客家文物館 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

來源期刊:六堆雜誌卷期:革新89 民91.02 頁次:頁3-6 (5327053) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#19.屏東縣客家文物館場地使用收費標準

屏東 縣客家文物館場地使用收費標準 · 資料與資源 · 額外的資訊 · 110年臺東縣長濱鄉土地公告現值 · 需申請審核. H11-M06_考慮到例外分佈的病理影像標註品質 ... 於 scidm.nchc.org.tw -

#20.博物館與文化

... 屏東縣客家文物館為例. 下載閱讀. 研究紀要. 黃宣衛. 消滅蚊子館:活化卑南溪流域客家館舍芻議. 下載閱讀. 鍾俊昆、劉英. 臺灣客家博物館建設與客家文化傳承. 下載閱讀. 於 www.cam.org.tw -

#21.屏東縣客家文化中心-原屏東縣客家文物館| Pingtung

客家 圓樓是客家文化代表性的建築!中心為透天的天井,從空中俯瞰建築成環形 今天帶大家一起認識認識~這美麗的客家建築‼️ 圓樓在過去用來防禦,抵擋山林野獸、 ... 於 www.facebook.com -

#22.竹田客家文物館

館內規畫有客家移民墾拓展示區、客家農村生活展示區、客家文化與傳承展示區等主題空間,讓參觀的民眾能體會客家族群勤儉耐勞、敦風勵俗的文化。 資料來源:屏東縣政府. 於 www.agrimart.com.tw -

#23.屏東景點》六堆客家文化園區,免門票還可以玩沙玩水

「六堆客家文化園區」是小腹婆口袋名單到屏東必玩的景點之一,園區位於內埔、長治及麟洛三鄉交界處,佔地約30公頃,遊玩時間至少要半天,甚至可以安排 ... 於 fupo.tw -

#24.【屏東內埔】六堆客家文化園區:客家人文風情結合傳統聚落景觀

六堆客家文化園區基於保存與展現高屏兩區的12個客庄行政區之客家生活風貌所成立的國家級客家文化園區。園區佔地30公頃,規畫配置傘架客家聚落景觀區、 ... 於 www.bookmarktrip.com -

#25.屏東聲動拾客親子輕旅行探索客家文化之美 ...

... 客家文史與建築導覽解說,引領親子體驗客庄生活,品味在地文化,了解客家之美。 中午在麟洛鄉品嘗傳統客家餐點,午後前往中堆-竹田鄉,在客家文物館由專業講師介紹客家 ... 於 eysc.ey.gov.tw -

#26.屏東縣客家文物館 - 電器

屏東縣客家文物館, 屏東客家文物館位於六堆地區中心位置,乃是傳承客家移民精神,並處於閩客交界之傳統館舍。 館舍仿客家的圓樓造型,是臺灣第一個仿圓樓造型的館舍 ... 於 mall.macaucentral.com -

#27.屏東客家文物館辦大型藝術創作讓民眾體會客家文化多元面向

屏東 縣客家文物館懷抱著對於土地的尊敬,以傳承、創新、學習的方式辦理「六堆文創中心經營計畫」,計畫內容特色還有哈客親子動-長青樂活祖孫情、藝文交工- ... 於 www.taiwanhot.net -

#28.臺灣六堆客家生活藝術文物數位典藏計畫

本計畫執行團隊由屏科大客家文化產業研究所賴顯松教授領軍,邀請資管系龔旭陽主任擔任共同主持人,並請屏東縣政府客家事務局、財團法人高雄市客家文化事務基金會及高雄縣 ... 於 content.teldap.tw -

#29.屏東~六堆客家文物館@ 卡諾俱樂部

暑假已接近尾聲趕快再帶小人們來玩最後一波~ ↓↓↓ 哇~已經開始了! 早上是10:00~12:00 ↓&da. 於 casper125.pixnet.net -

#30.公告訊息

進行屏東地區客家景點「六堆忠義祠」素描教學活動,讓學生體驗客家建築之美,並 ... 5.持續致力於結合社區資源,鄰近的忠義祠、客家文物館、敬字亭、竹田驛站成為校內師 ... 於 www.jtjh.ptc.edu.tw -

#31.屏東縣客家文物館經營管理之研究~政策行銷之觀點

本研究探討屏東縣客家文物舘對於客家文化的發揚、客家文物的收藏、保存與展示等業務,在政策行銷策略模式中的實際成效及現狀。 本研究採用質性研究法,藉由文獻分析及 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#32.屏東客家文物館- 竹田鄉

客家文物館 於2001年開館,主要目的為推廣六堆客家文化、發揮忠義精神、展示保存客家文物為宗旨,建築外觀採客家傳統「土樓圍籠屋」的半圓形格局,分為地上兩層、地下一層的 ... 於 www.travelking.com.tw -

#33.客家文物館

客家文物館 位於屏東縣竹田鄉西勢村,採客家最有特色的「圍籠屋」建築格局,是深具客家原鄉風貌的建築形式;室內分為客家移民墾拓展示區、客家農村生活展示區、客家生活 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#34.屏縣客家文化中心開幕傳承客家文化與屏東族群特色

屏東 縣政府年初於屏菸1936文化基地打造台灣首座沉浸式客家博物館後,為了更加提升客家文化永續傳承與屏東族群特色之發展,將客家文物館升級為屏東縣 ... 於 www.storm.mg -

#35.屏東縣客家文物館Museum of PingDon Hakka Culture

六堆客家族群在南台灣開發定居已有三百餘年的歷史,主要聚落在本縣境內為主,客家文化特質夙有其獨特優良的地方,多年來客籍有識之士倡議興建客家文物館,蒙六堆忠義祠 ... 於 www.banana.url.tw -

#36.屏東地檢署檢察官親訪社勞機構- 客家事務處客家文物館

屏東 地檢署檢察官親訪社勞機構-. 客家事務處客家文物館. 「家」尤其應該是最堅固的堡壘,必須能夠抵禦外族的侵擾,因此六堆建築往. 往帶有強烈的防禦色彩,而夥房則是客家 ... 於 www.ptc.moj.gov.tw -

#37.屏東內埔景點|六堆客家文化園區(免門票)|親子景點.客家藍衫 ...

屏東 免門票好去處➤六堆客家文化館六堆客家文化館主要展示台灣的客家文化風情壯觀的建築,以群聚的大傘架作為文化館的設計而每一個傘架建裡, ... 於 fullfenblog.tw -

#38.屏東客家文物館收藏逾7百件文物

(中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電)屏東縣位於竹田鄉的客家文物館,為台灣第1座仿客家原鄉圓樓建造,也是全台灣典藏客家文物數量最多的客家館舍, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#39.屏東客家文物館忠義亭

緣由:報導「屏東客家文物館忠義亭」. 時間:106年9月13日(三). 地點:屏東竹田. 音樂:街頭藝人桃園大溪橋頭黃老師. 古典吉他獨奏版0987-182214. 於 www.peopo.org -

#40.屏東縣客家文物館

【LINE熱點】屏東縣客家文物館, 博物館, 地址: 屏東縣竹田鄉龍門路97號,電話: 08 769 4722。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、 ... 於 spot.line.me -

#41.屏東景點推薦- 竹田鄉六堆【客家文物館.忠義祠】

這【客家文物館】從外觀看起來就像遊客服務中心,. 你絕對無法想像裡面的豐富內涵,. DSC02618. 就因為屏東六堆的客家文化實在太豐富了,. 所以入口還是 ... 於 taiwantour.info -

#42.竹田鄉西勢村「客家文物館」10/4-20屏安老時光系列活動

生活情報*竹田e報-記者吳富正、湯玉婷/2019.09.30.屏東.竹田報導】 座落於竹田鄉西勢村的屏東縣客家文物館於10/4至10/20辦理客家文物館經營計 ... 於 blog.news-007.com -

#43.六堆客家文化園區92年底動工

本人曾在九十年一月「六堆風雲」月刊第八十七期發表「六堆客家文化園區設施配置之建議」概見,與行政院客家委員會羅主委文嘉在今年六月十二日與六堆客家代表士紳在屏東召開 ... 於 liouduai.tacocity.com.tw -

#44.六堆客家文化園區-中文網

Copyright©2020 客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區版權所有. 聯絡地址:(91246) 屏東縣內埔鄉建興村信義路588號. 聯絡電話(總機):(08) 723-0100 傳真:(08) ... 於 thcdc.hakka.gov.tw -

#45.融合傳統與現代屏東客家文物館開幕 - 公視新聞網

在高雄、屏東一帶,最有名的客家聚落,應該就是六堆。不過六堆因何得名?很少人知道。屏東縣竹田鄉,新成立的客家文物館,詳盡的介紹了六堆的歷史。 於 news.pts.org.tw -

#46.客家文物館攻略及週邊必遊景點推薦

景點資訊. 客家文物館位於屏東縣竹田鄉西勢村,採客家最有特色的「圍籠屋」建築格局,是深具客家原鄉風貌的建築形式;室內分為客家移民墾拓展示區、客家農村生活展示 ... 於 go.liontravel.com -

#47.屏東縣客家文物館| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您屏東縣客家文物館的景點介紹,與屏東縣客家文物館周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#48.參與客家文物聯營之地方館舍

屏東 縣客家文物館, 屏東縣政府客家事務局, http://www.pthg.gov.tw/planhab/CP.aspx?s=1894&cp=1&n=12495, 911屏東縣竹田鄉西勢村龍門路97號, 08-7694722 ... 於 sheethub.com -

#49.【屏東-遊】保存客家傳統文化--客家文物館 - 喵喵

有特色的「圍籠屋」建築格局六堆客家文物館是誤打誤撞進來參觀的原本是規劃要去六堆客家文化園區結果狂拔在設定導航時搜尋成"六堆客家文物館"嗯! 於 nicole0726.pixnet.net -

#50.屏東縣客家文物館與六堆生活學院 - 國立陽明交通大學機構典藏

本文的說明共分成四個部分來談:一、屏東縣客家文物館的籌建;二、進入體制的瓶頸;三、找回社區能動性;四、打造客家生活.學習.體驗中心。 Pingtung Hakka Museum, the ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#51.「文物會說話」六堆文物典藏活化培訓工作坊

「屏東縣客家文物館」為台灣早期設立之客家主題館舍,與行政院客家委員會成立同年開始提供服務,乃是台灣第一個仿原鄉圓樓建築之客家主題館舍。其位於六堆客家的中心點 ... 於 cc3.tajen.edu.tw -

#52.屏東客家文物館改為典藏庫擬委外- 烏托邦王國

〔記者郭靜慧/竹田報導〕因應十月份六堆客家文化園區試營運,性質雷同的屏東縣客家文物館計畫重新調整定位,改為典藏庫,由於文物館目前僅有一名約聘僱人員,文化局正 ... 於 city.udn.com -

#53.屏東客家文物館詳盡懶人包(2023年更新) - 宜東花

客務處表示,目前文物館內典藏了屏東六堆地區700多件文物,文物豐富而多樣,為全台灣典藏客家文物數量最多的客家館舍。 周春米談到,未來我們不僅是開展客家文化旅遊,我們 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#54.屏東縣政府(客家事務局客家文物館),地方村里 - LIFEGO便民網

屏東 縣政府(客家事務局客家文物館),電話:08-7785-118,地址:屏東縣竹田鄉龍門路97號,屏東縣政府(客家事務局客家文物館)的簡介,屏東縣政府(客家事務局客家文物館)的聯絡 ... 於 ez.lifego.tw -

#55.【屏東】單車遊客庄。竹田驛站*單車國道*客家文物館

台灣鐵路旅遊,單車國道,客家擂茶,客家文物館,客家 ,不過這只是純粹幻想啦 ... 屏東六堆客家文物館. 電話:08-7694722. 地址:屏東縣竹田鄉龍門路97號. 於 www.lillianblog.com -

#56.客家生活、學習、體驗中心:屏東縣客家文物館與六堆生活學院

屏東 縣客家文物館位於六堆忠義祠旁,於2001年開館服務,屬於臺灣早期興設的客家館舍,典藏了屏東六堆地區從清季至民國,眾多木質、織品、竹編等家具、農具、書籍典契等相關 ... 於 lawdata.com.tw -

#57.六堆客家文化園區- 屏東內埔免費玩水景點,噴泉 - 來飽寶家ba

【屏東玩水】六堆客家文化園區|屏東內埔免費玩水景點,噴泉、親水河道、沙坑、溜滑梯及六堆小星球互動遊戲區 ... 好後悔,真的好後悔!後悔這麼晚才認識【 ... 於 baofamily.tw -

#58.屏東、竹田|參見六堆忠烈祠.客家文物館手作復古國民扇

屏東客家文物館 |西勢車站|西勢村|竹田鄉|屏東縣|台灣竹田鄉|屏東縣客家文物館官方網址:http://pthkm.org.tw/ 場館地址:屏東縣竹田鄉西勢村 ... 於 journey.tw -

#59.助爭取屏東客家文物館周春米:會持續強化「客家語言巢」 - 政治

因為其中的屏東客家館記錄著300年歷史的精彩六堆客家文化。她介紹,「添丁燈」在傳統六堆婚禮儀式中的要角,進到客庄若要知道一個家族是否人丁 ... 於 www.chinatimes.com -

#60.【屏東.旅遊.景點】客家文物館簡介

客家文物館.景點簡介: 客家文物館位於屏東縣竹田鄉西勢村,採客家最有特色的「圍籠屋」建築格局,是深具客家原鄉風貌的建築形式;室內分為客家移民墾拓展示區、客家 ... 於 www.play.tours -

#61.屏東客家文物館 - 河畔小築

六堆客家文物館的規劃籌建,在於闡揚客家族群褒忠節義、榮祖尊賢、刻苦勤儉、良俗教化的固有文化內涵,藉由對於六堆客家精神文化的實質文化的研究、 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#62.台灣景點查詢- 客家文物館

名稱, 客家文物館. 地址, 屏東縣911竹田鄉西勢村龍門路97號( 屏東縣 竹田鄉 龍門路). 介紹, 客家文物館位於屏東縣竹田鄉西勢村,採客家最有特色的「圍籠屋」建築格局, ... 於 zip5.5432.tw -

#63.客家文物館- 目的地-南部-屏東縣-竹田鄉 - 農業易遊網

竹田客家文物館主要的目的在於推展六堆客家文化、發揮忠義精神及展示客家文物,其建築以深具客家原鄉風貌的「圍籠屋」建築而成,表達對於親族的重視。館內規畫有客家 ... 於 ezgo.ardswc.gov.tw -

#64.屏東縣客家文化中心(屏東縣客家文物館)

屏東 縣客家文化中心(原屏東縣客家文物館)位於屏東縣竹田鄉西勢村,六堆忠義祠旁。位於六堆地區中心位置,乃是傳承客家移民精神,並處於閩客交界之傳統館舍。館舍仿客家 ... 於 www.cultural.pthg.gov.tw -

#65.屏東景點:屏東六堆客家文化園區一日遊 - 1111南台灣

過年期間跟家人來到屏東六堆客家文化園區走走~天氣好到爆~都可以穿短袖了~這種天氣最適合戶外走春了~ 於 www.1111job.com.tw -

#66.屏東【六堆客家文化園區】附近景點與票價整理給你!

屏東 門票不用錢的【六堆客家文化園區】,整理2023六堆客家文化園區附近景點與美食,園區好玩又刺激的噴泉廣場可以嗨完戲水清涼,還有有趣的森林親子 ... 於 bunnyann.com -

#67.客家文物館- 維基百科,自由的百科全書

高雄市客家文物館,位於高雄市三民區敦親公園內。 六堆客家文物館,位於屏東縣竹田鄉六堆忠義祠後方。 鳳林客家文物館,位於花蓮縣鳳林鎮。 這是一個消歧義頁,羅列了 ... 於 zh.wikipedia.org -

#68.屏東境內的客家文物館及原住民文化園區分別位於? (A)內埔

屏東 境內的客家文物館及原住民文化園區分別位於? (A)內埔、三地門 (B)萬丹、霧台 (C)竹田、瑪家 (D)潮州、萬巒. 教甄◇屏東縣文史- 自編試題─屏東地理#12546. 答案:C 於 yamol.tw -

#69.屏東縣客家文化中心開幕

屏東 縣政府年初於屏菸1936文化基地打造台灣首座沉浸式客家博物館後,為了更加提升客家文化永續傳承與屏東族群特色之發展,將客家文物館升級為屏東縣 ... 於 www.cna.com.tw -

#70.20130405屏東:客家文物館+竹田驛園+萬金聖母殿-2

第一篇:20130405屏東:客家文物館+竹田釋園+屏東戲曲故事館+萬金聖母聖殿-1-------------------------------------接下來~我們要前往”潮. 於 whhot.pixnet.net -

#71.屏東縣客家文物館下雨囉

屏東 縣客家文物館下雨囉,排水設計有些問題所幸屏東縣政府與客委會終於重視這個問題,近日將修繕排水設施等,一起為客家文物館努力! 於 scda98.pixnet.net -

#72.六堆客家文物館|

首頁景點介紹六堆客家文物館. 六堆客家文物館. 所屬區域:屏東縣. 為發揚六堆客家文化精神,由六堆客家熱心士紳發起向行政院文建會申請興建補助,並得撥款一億多鉅款,在 ... 於 www.taiwantourbus.com.tw -

#73.屏縣客家文化中心揭幕| 中華日報

記者鄭伯勝∕屏東報導屏東縣政府繼年初將屏菸1936文化基地打造成台灣首座沉浸式客家博物館,再度將位於竹田鄉西勢村的客家文物館升級為屏東縣客家 ... 於 www.cdns.com.tw -

#74.初訪屏東客家文物館

初訪屏東客家文物館. 館區一覽。象徵客家藍衫的大衣服高掛其上. Done. Upgrade to Flickr Pro to hide these ads · MARKO LIVER faved this. Loading comments. 於 www.flickr.com -

#75.屏東客家文物館圓樓音樂會精彩表演圓滿成功

【記者廖金明/竹田報導】 屏東縣竹田鄉西勢忠義祠,香火鼎dinˋ盛。客家文物館肚裡也有各式各樣的nge客家文物提供遊客參觀客家文物。屏東客家事務處主辦一系ne列的le ... 於 pingtungtimes.com.tw -

#76.屏東縣客家文化中心/ 屏東客家文物館(屏東縣竹田鄉西勢村 ...

屏東縣客家文化中心/ 屏東客家文物館 (屏東縣竹田鄉西勢村)客家文化/ 文物研究典藏保存展示推廣Hakka culture in Pintung. 於 m.youtube.com -

#77.屏東竹田兩天一夜旅行提案|前進處處是文化的客庄,感受古厝

偶爾嗅到飄來的豬屎味,雖然使心情不太美麗,但若視為鄉下情調之一,倒也不必在意。 文筆亭(上圖)和屏東縣客家文物館(下圖)。 首站,來 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#78.承品創藝案例》屏東客家文物館廁所牆彩繪 - 台灣社商聚絡

承品創藝案例》屏東客家文物館廁所牆彩繪- 台灣文創聚絡- 台灣社商聚絡.跨界跨業.社群商務. 於 culture.web30.pro -

#79.六堆忠義祠、客家文化園區

後屏東縣政府為了要發揚六堆的客家文化,在忠義祠後方興建文物館,分為客家原鄉情六堆移墾史、客家生活面面觀、客家農具展示等三類展區。 交通資訊. 忠義祠位在竹田西勢 ... 於 okgo.tw -

#80.屏東縣客家文物館 - 交通部觀光局

座落於竹田鄉西勢村的屏東縣客家文物館在民國90年(西元2001年)11月開幕啟用,其建築物以客家圓樓為造型,中心為透天的天井,屬於台灣早期興設的客家館舍,典藏了屏東 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#81.遊記°屏東-《屏東縣六堆客家文物館》

六堆客家文物館的規劃籌建,. 在於闡揚客家族群褒忠節義、榮祖尊賢、刻苦勤儉、良俗教化的固有文化內涵,. 於 janice.life -

#82.【屏東景點】六堆客家文化園區

位於內埔的「六堆客家文化園區」,近20公頃的園區空間,展演、藝文、市集樣樣有,就要你深度體驗客家文化;加上一望無際的湖泊草原,非常適合一家大小前來走逛踏青。 於 www.taiwanviptravel.com -

#83.屏東縣客家文物館

館內設有接待大廳、展覽室、典藏室、視聽室、圖書室、教室等空間,提供客家文化與文物的研究、典藏、保存和展示、推廣等功能。籌設之初,以闡揚客家族群褒忠節義、榮祖尊賢 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#84.屏東縣客家文物館| 94i - 就是愛

屏東 縣客家人口約二十萬,由於時空因素,過去政府忽視母語文化,造成客家文化面臨流失,六堆鄉親積極爭取興建客家文物館提振客家文化,一九九七年六堆忠義祠管理委員會 ... 於 www.94i.club -

#85.又一個造孽的蚊子館- 屏東客家文化園區

與其冠勉堂皇的冠以客家文化園區的名稱,倒不如直接就說是客家公園就好。跟新開幕的台灣博物館鐵道部、羅東林業文化園區.......等等一樣,政府花大把的 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#86.風華再現-屏東西勢客家文物館邀您來作客

目前館內典藏了屏東六堆地區從清季至民國後700多件文物,文物豐富而多樣,為全台灣典藏客家文物數量最多之客家館舍。 除此之外,為讓參觀民眾看見六堆風貌 ... 於 www.cpfcnews.tw -

#87.屏東竹田‧客家文物館 - 蘋果愛玩耍

說到屏東"客家文物館",應該很多人都會以為是"六堆客家文物園區"吧?! 喔,NO,NO,NO...今天來到滴位於屏東竹田的「客家文物館」,也是319+竹田鄉 ... 於 aaling.pixnet.net -

#88.美濃客家文物館介紹、交通地圖、周遭景點、住宿

#傳統文化、特色街區. 美濃舊稱「瀰濃」,清朝年間,原居屏東里港的客家人渡過荖濃溪,來到美濃月光山建立了「瀰濃庄」。開庄時十六姓先民在此建造了24座夥房,並以永安 ... 於 www.settour.com.tw -

#89.屏東客家文化中心開幕將成多元共融環境 - 新唐人亞太電視台

屏東客家文物館 ,2日在竹田鄉揭揭幕,未來將升?為屏東縣客家文化中心,不只典藏客家文物,也是一個多元共融的環境,希望讓客家文化中心發揮最大效益。 於 www.ntdtv.com.tw -

#90.屏東客家文物館8大著數! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

副縣長吳麗雪說,六堆客家三百年的發展是台灣客家歷史關鍵,縣府籌辦文物典藏計畫,屏東客家館是指標性博物館,成為民眾探索六堆內涵的據點。 屏東竹田還有一個美崙老街, ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#91.屏東縣客家文物館 - 屏東人文地圖

屏東 縣客家文物館位於屏東縣竹田鄉西勢村,六堆忠義祠旁,由六堆忠義祠管理委員會與當地民眾捐贈忠義祠後方土地給予屏東縣政府,縣府籌資興建完成。 於 pt.map.chonlang.com.tw -

#92.客家文物館

有關於屏東-客家文物館的景點介紹和網友評價與部落格的相關遊記都在這裡!肯定讓你找到一堆好吃好玩的訊息. 於 pingtung.fun-taiwan.com -

#93.屏東客家文物館|認識六堆客家文化由這開始(忠義祠/ 六 ...

屏東 縣客家文物館 ... 客家文物館內最大的特色就是仿圓樓造型,十分具有特色。館內設有接待大廳、展覽室、典藏室、視聽室、圖書室、教室等空間,提供客家 ... 於 gandan.me -

#94.屏東縣客家文物館場地使用收費基準

法規名稱:, 屏東縣客家文物館場地使用收費基準. 時間:, 中華民國093年01月16日. 立法沿革:, 中華民國93年1月16日屏東縣政府九十三屏府客文字第0930005803號令訂定 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#95.屏東縣客家文物館

屏東 縣客家文物館in 竹田鄉, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 竹田鄉and ... 於 m.yelp.com -

#96.屏東縣客家文物館公告:109年7月1日起至 ...

屏東 縣客家文物館公告:109年7月1日起至109年12月31日止開始全區暫停開放. 公告屏東縣政府為辦理「屏東縣客家文物館內部修繕工程」,為確保民眾入館安全,將從109年7月1 ... 於 www.hl.gov.tw -

#97.客家文物典藏目錄- 林絹娟

目次. 4.台中石岡鄉土牛客家文物館 5.彰化縣客家傳統文化生活學園 6.高雄縣美濃客家文物館 7.高雄市客家文物館 8.屏東縣客家文物館 9.花蓮縣鳳林鎮客家文物館 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#98.屏東縣客家文物館- 客家委員會客庄輕旅行遊程索引(已停辦 ...

景點或業者名稱屏東縣客家文物館的電話是08-7788116(學院辦公室)08-7694722(文物館服務臺), 地址是屏東縣竹田鄉西勢村龍門路97 號, 緯度是22.618295, 經度是120.523217 ... 於 data.zhupiter.com -

#99.相關單位 - 客家研究中心- 屏東大學

國立屏東科技大學客家產業研究中心 · 美和科技大學客家社區研究中心. 民間團體. 六堆客家文化園區 · 苗栗客家文化園區 · 美濃客家文物館 · 屏東縣客家文物館 · 新北市客家 ... 於 hakka.nptu.edu.tw