竹田 客家文化中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立屏東科技大學 客家文化產業研究所 陳寬裕、鄭春發所指導 薛鈺錚的 竹田地區遊憩資源調查與遊程設計之研究 (2020),提出竹田 客家文化中心關鍵因素是什麼,來自於竹田地區、國際慢城、遊憩資源規劃、遊程設計。

而第二篇論文國立高雄大學 創意設計與建築學系碩士班 陳啟仁所指導 張峻峯的 由構造形制探討六堆客家傳統民居之風土概念-以前堆地域穿鑿屋與土磚屋為例 (2017),提出因為有 六堆、前堆、傳統民居、建築構造、風土建築、穿鑿屋、土磚屋的重點而找出了 竹田 客家文化中心的解答。

Anti-Trust

為了解決竹田 客家文化中心 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

竹田地區遊憩資源調查與遊程設計之研究

為了解決竹田 客家文化中心 的問題,作者薛鈺錚 這樣論述:

本研究之主要目的為對竹田地區進行觀光資源調查,進而對觀光資源進行SWOT分析,最後再依據SWOT分析所產生之課題與構想,提出對策並設計有關竹田地區之相關遊程。研究將先透過探索文獻資料,而彙整出竹田地區的自然與人文資源概況,並以深度訪談的方式加以驗證,此外,亦將利用SWOT分析解析竹田地區觀光資源現況的優勢、劣勢、機會、威脅並延伸出策略研擬,再做出遊程設計。結果發現人文資源較自然資源豐富且多元,未來能運用以人文為主、自然為輔去設計遊程,因應慢城之推廣,採取慢慢遊地方式遊玩,所以不讓遊程安排的景點太過緊湊,不管在距離還是時間上都掌握在遊客能接受的範圍內,滿足遊客在食宿遊購行的各種心理滿足。最後,

綜合上述總總給予各面向之結論與建議,期望本研究能為竹田地區貢獻一己之力,往後能給竹田地區發展觀光做為一個參考依據。

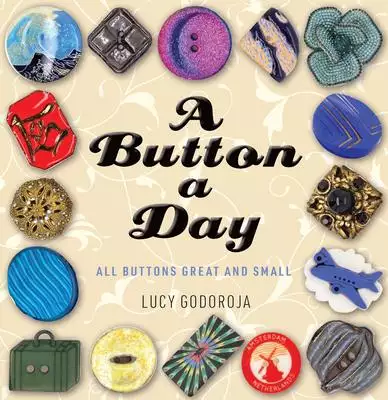

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決竹田 客家文化中心 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

由構造形制探討六堆客家傳統民居之風土概念-以前堆地域穿鑿屋與土磚屋為例

為了解決竹田 客家文化中心 的問題,作者張峻峯 這樣論述:

綜觀現今對於客家傳統民居構造的相關研究,研究範圍大多甚廣,使得許多建築的構造做法與型態,無法著實的被予論述。事實上,在不同的地域,甚至是聚落中,建築的構造型態與材料選擇,皆能發現其表現上的差異,使得小區域的地域或是聚落,其建築相關研究的必要性更顯重要。位於屏東平原隘寮溪沖積扇扇端湧泉帶的前堆地域,其地域內除了含有豐富的族群互動現象,亦具備適於農業發展的自然環境,同時也在社會與聚落發展的條件下,供給了地域中不同時期的傳統民居,在建築構造上可使用的材料與資源。 爰此,研究者將研究範圍聚焦於前堆地域,以文獻研究法、訪談法、田野調查法等研究方法,將文獻資料與在地居民之訪談進行整理,先就客家移民

族群沿革、地域空間發展、地域自然環境等三大主軸,由大至小範圍進行論述,再予分析六堆地域內的建築型態演變,探討前堆地域客家傳統民居類型中的穿鑿屋及土磚屋,其建築構造的材料、做法與工序。透過進入田野的實地研究,匯集居住者與匠師之訪談資料,進行詳細的紀錄與比對分析,並探討其使用材料、構造形式與在地環境的互動關係,進而了解其在地的風土特徵,將可以做為回饋予現代設計引用的風土材料、構件、構造進行匯整,提出前堆地域穿鑿屋與土磚屋的風土概念論述。本研究以上述的綜合性分析,達到了解過去六堆客家族群的常民生活,以及其蘊含於建築與空間的原鄉文化特質,並希望研究之結果,能提供未來相關類型的建築修復時,進行比對參考的

依據,也透過研究了解此兩種研究對象之時代意義與建築重要元素,提供當代建築在設計上能有更多的詮釋與發揮。 本研究在構造形制的分析中,將前堆地域內的九棟穿鑿屋與十棟土磚屋做為田野的研究對象,將田野調查中取得的資料與相關文獻,以及匠師、居民口述訪談進行整理,進行建築構法工序的論述,確認前堆地域中穿鑿屋與土磚屋,在建築構造上產生的形制關係。由田野資料的分析也發現,地域中傳統民居可能因為地域環境的氣溫、濕度等條件,影響其空間構成,六堆地域中客家傳統民居即是在此條件下,形成了有別於其他地區獨特的構造或是空間表現。另外,地域中作為研究對象的建築,雖然整體在構造做法與建築型態的差異性較低,但地域中各聚落的建

築型態,並非是均質的,會因為地域中的土壤、環境等條件下的影響,使聚落或村庄等小區域,配合在地材料的使用,形成其普遍建築型態的風土聚落特徵。 六堆客家族群的原鄉文化特質表現,在建築型態的演變,以及空間的規畫中可明顯的看出。由「藔」轉化為「屋」的型態變化、祭祀精神空間的加入,以及橫屋配置的擴增,呈現原鄉建築「圍」的配置形式。另外,雙棟梁構造、半月池、化胎等風水設施,也藉由簡化、縮減、取代等做法,呈現出六堆客家族群對於原鄉文化情懷的表達。其中,作為研究對象的穿鑿屋及土磚屋,為原鄉客家移民早期的普遍建築型態,其見證了當時在六堆組織形成與瓦解後,社會型態的演變,使地域中的居民因應家族規模與經濟能力,在

建築的類型選擇與表現做法上產生落差,具有時代的重要意義。 本研究在風土概念對於在地資源與物理環境的分析中,發現許多具有環境調節功能與富有永續概念的建築材料、構件及構造,當代社會需要的是擺脫對傳統建築材料落後、難以使用的刻板印象,相信大部分的材料、構件及構造,在經過改良,並搭配妥善的設計規畫之下,在建築設計上做為使用,不僅能符合當代永續建築的概念,亦可減少對環境的衝擊,提升建築本身的微氣候調節效益,改善居住的品質。