孔雀魚蝦 混養的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高瑞卿,周銘泰,張瑞宗,廖竣寫的 臺灣淡水及河口魚蝦圖鑑 和勝田正志的 熱帶魚與水草的飼育法(暢銷版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站By Susu水族植栽教室Susu Aquarium LAB | 捕捉到紅蓮燈吃米 ...也說明:捕捉到紅蓮燈吃米蝦的畫面 魚蝦混養 是有風險的畢竟蝦蝦看起來這麼可口.

這兩本書分別來自晨星 和漢欣所出版 。

國立高雄科技大學 水產養殖系 洪明昌所指導 王冠傑的 飼料添加蝦加工剩餘資材粗萃取物對魚隻增色之影響 (2020),提出孔雀魚蝦 混養關鍵因素是什麼,來自於血鸚鵡、川紋笛鯛、循環經濟、蝦紅素。

而第二篇論文國立彰化師範大學 生物學系 姜鈴所指導 王智生的 食蚊魚和孔雀魚兩入侵花鱂科魚種之間的取食行為比較 (2018),提出因為有 多重入侵種、資源劃分、生態區位分化的重點而找出了 孔雀魚蝦 混養的解答。

最後網站孔雀魚極火蝦網球蝦混養 - Mobile01則補充:孔雀魚 極火蝦網球蝦混養- 小弟的缸長1,5呎高1,5呎寬一呎上部過濾氣目前有養孔雀魚跟網球蝦都很正常但最近想要在混養極火蝦但是我底砂是宜蘭磯石有默 ...

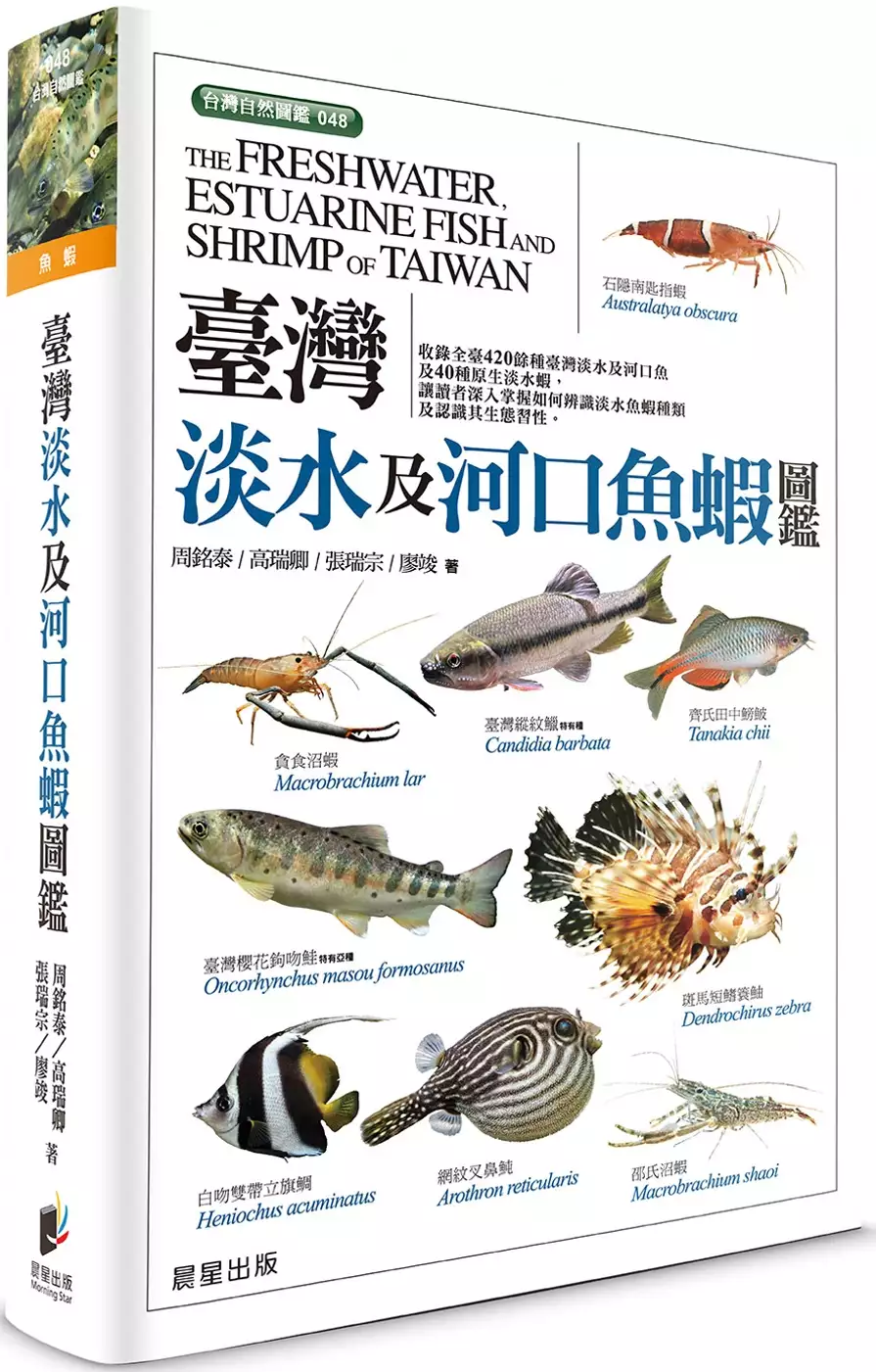

臺灣淡水及河口魚蝦圖鑑

為了解決孔雀魚蝦 混養 的問題,作者高瑞卿,周銘泰,張瑞宗,廖竣 這樣論述:

本書是2011年出版《臺灣淡水及河口魚圖鑑》的修訂新版,新版中加入了近年來學者們發表的新種與新紀錄種,並擴大淡水魚的定義,將凡是能進入河口區的海魚都編列進來,除此之外,更增列淡水蝦類的介紹。物種主要以科名英文字母依序介紹,講解關於其活動環境、生活習性、形態特徵、防禦方式及攝食種類,並於側欄標註物種的鹽度耐受度等資訊;至於常見外來種魚蝦部分則編列於書後以附錄方式簡介。 臺灣島上遍布溪流,除了大、小型溪流外,野塘池沼、水田溝渠、湖泊水庫或是河口汽水域都有機會觀察到淡水魚蝦的蹤跡,而淡水魚蝦是臺灣溪流生態中最重要的成員,為了讓更多人認識淡水魚蝦之美,本書收錄了420餘種淡

水及河口魚類及40種原生淡水蝦類,透過作者們將多年來對於淡水魚蝦觀察的發現及心得分享,引導您進入多彩多姿的淡水魚蝦世界。 本書特色 ●精美生態圖片,清楚掌握淡水魚形態特徵 透過600餘幅清晰的活體生態照,讓您發現臺灣淡水及河口魚深具生命力的美感。 ●收錄臺灣常見40種原生種淡水蝦類 詳介臺灣常見40種原生淡水蝦類,並針對外來魚蝦物種另闢專章歸納介紹,以增加讀者對原生物種的認識與保護意識。

飼料添加蝦加工剩餘資材粗萃取物對魚隻增色之影響

為了解決孔雀魚蝦 混養 的問題,作者王冠傑 這樣論述:

蝦紅素(3,3′-dihydroxy-β,β’-carotene-4,4′-dione)是一種類胡蘿蔔素,屬於脂溶性化合物,目前在自然界中廣泛存在於生物體內,在魚、蝦、螃蟹及藻類中均有發現,由於動物體內無法自行合成蝦紅素,只能透過攝食獲取,其中蝦紅素的紅色素具有極佳的增豔功能。目前的蝦紅素提取主要是從雨生紅球藻和酵母(Phaffia yeast)中提取,而面對蝦紅素逐漸增加的需求量以及近年來提倡循環經濟、永續發展等議題,開始有了探討從海洋廢棄物中提取蝦紅素相關研究。本實驗主要將蝦殼粉和乙醇配置成萃取溶液,利用有機溶劑萃取法進行減壓濃縮萃取,並對其配置比例、提取溫度進行測定以確認其最佳比

例與溫度,依據實驗結果使用蝦殼粉:乙醇1:9、溫度設定50℃進行萃取可有效進行萃取,取得蝦殼粗萃取物後添加進飼料中與市售的商業增色飼料進行比較,藉由餵食血鸚鵡與川紋笛鯛60天,觀察其魚體呈色表現,其中血鸚鵡實驗組SO在實驗第15天已有顯著增色速度,其餘各組隨著時間增加皆有增色,在第六十天商業飼料與實驗飼料皆無顯著差異。

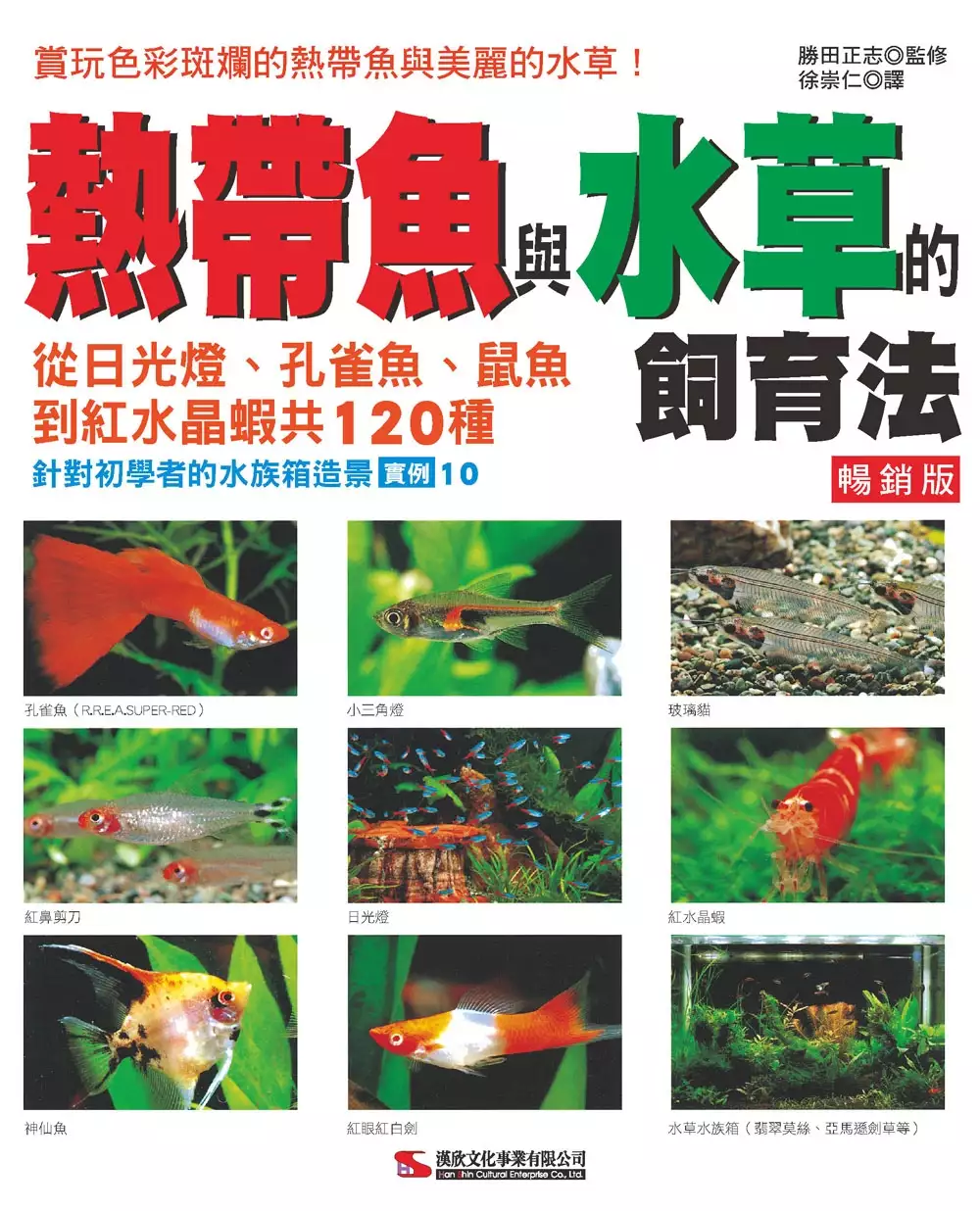

熱帶魚與水草的飼育法(暢銷版)

為了解決孔雀魚蝦 混養 的問題,作者勝田正志 這樣論述:

本書收錄的實用知識,水族達人也十分認可! 還有10個提供初學者的水族箱造景設計實例。 賞玩色彩斑斕的熱帶魚與美麗的水草,就由這一本開始吧! *從日光燈、孔雀魚等小型美魚,到鼠魚、紅水晶蝦等做為吉祥物的魚蝦,都有詳盡解說。 *飼養器具、投餵飼料、水族箱造景、混養技巧、健康管理方面,也有徹底的介紹。 *關於水草的挑選法、種植法、修剪法、增殖法等,更有全面性的專業說明。 ★從日光燈、孔雀魚、鼠魚到紅水晶蝦共120種,讓你了解飼育時的所有一切!

食蚊魚和孔雀魚兩入侵花鱂科魚種之間的取食行為比較

為了解決孔雀魚蝦 混養 的問題,作者王智生 這樣論述:

食蚊魚Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) 與孔雀魚Poecilia reticulate Peters, 1859皆為全球入侵種,常見於全台灣湖泊、河流、池塘、稻田、溝渠。本研究探討這兩種台灣常見入侵淡水魚種共域覓食時的活動和取食行為,以瞭解隨著人類活動和全球變遷,在越來越多的生態系統出現多重入侵種之後發生種間的交互作用。比較兩種魚在觀察缸內單獨飼養、同種或異種混養處理的取食行為及成長狀況,顯示兩種魚類各處理組體長均持續增加,僅孔雀魚同種及異種處理組體重持續增加,但兩種魚類單獨1隻餵食均有最高取食量約多1.2-2.4倍,和最低體長增長約少0.35-

0.57倍,且體重下降約1.25倍。推測兩種魚均為野外群體生活的魚種其較不適應單獨生存,實驗每日撈取過程近似野外捕食者的獵食過程,持續累積壓力造成生理反應使體重下降甚至造成食蚊魚單獨處理組最後2/3個體死亡。同種或異種處理的孔雀魚比食蚊魚較常在上層水域活動且取食數約為食蚊魚的5倍,食蚊魚大多在下層水域且取食飼料數約為孔雀魚的1.5倍,隨著實驗時間增加,兩種魚逐漸在不同的水層活動且覓食模式改變。食蚊魚在剛餵食後會短暫取食上層飼料,之後僅在下層取食,而孔雀魚會在上、下層之間游動取食,孔雀魚整體取食量為食蚊魚的1.2倍,但食蚊魚在下層取食量會隨著週次逐漸上升。推論兩種魚共域生存時,孔雀魚多在上層活動

取食,而食蚊魚則偏向下層活動取食,這種資源的劃分,使這兩種入侵種魚類可以避開直接競爭,達到生態區位分化,並在相同環境下共存。

孔雀魚蝦 混養的網路口碑排行榜

-

#1.魚蝦混養 - 台灣公司行號

2015年8月20日- 小弟想養孔雀魚跟玫瑰蝦混養有些事不明白球各位幫助1.養玫瑰蝦要用什麼石頭什麼土什麼水草?(我是新手水草想要比較好照顧的種類= =) 2.我ㄉ缸將近2呎有過濾 ... 於 zhaotwcom.com -

#2.紅球魚能與孔雀魚混養嗎?還能養甚麼蝦? - 種植

紅球魚能與孔雀魚混養嗎? 蝦子,感覺養小蝦也不錯,缸底熱鬧些也不賴,也可當魚缸的清道夫, 不過參考各網友文章,蝦子應該不太好養?我只知道養蝦要注意魚缸的含氧量 ... 於 flower.faqs.tw -

#3.By Susu水族植栽教室Susu Aquarium LAB | 捕捉到紅蓮燈吃米 ...

捕捉到紅蓮燈吃米蝦的畫面 魚蝦混養 是有風險的畢竟蝦蝦看起來這麼可口. 於 m.facebook.com -

#4.孔雀魚極火蝦網球蝦混養 - Mobile01

孔雀魚 極火蝦網球蝦混養- 小弟的缸長1,5呎高1,5呎寬一呎上部過濾氣目前有養孔雀魚跟網球蝦都很正常但最近想要在混養極火蝦但是我底砂是宜蘭磯石有默 ... 於 www.mobile01.com -

#5.孔雀魚、鼠魚、瑪麗魚、觀賞蝦,這四種能混養嗎? - 小熊問答

如果你是用草缸飼養,並且缸裡的草比較多,讓蝦有很好的躲避之處,那麼蝦的存活率會大大提高,也可以繁殖,但是觀賞性就比較差. 於 bearask.com -

#6.可以跟蝦子一起養的魚 - 水產百科網

水產百科網,魚蝦共存,不吃蝦的魚,魚蝦混養餵食,斑馬魚蝦混養,米蝦魚,水晶蝦魚混養,半月鬥魚蝦,孔雀魚水晶蝦混養. 於 marinelife.iwiki.tw -

#7.孔雀鱼吃樱花虾吗,能和虾混养吗 - 鱼百科

孔雀鱼 可以和虾混合养殖,但是鱼主人需要对虾的种类进行合理挑选。并不是各种品类的虾都可以和这种鱼混合来养。它们可以和平时常见的黑壳虾、极火虾等 ... 於 www.yubaike.com -

#8.魚缸就只是養魚的缸?那麼你知道可就太少了!

因為在草缸養孔雀魚是非常搭配的,這麼搭配可謂是經典中的經典,因為孔雀魚 ... 但是斑馬魚跟孔雀魚一樣,會對小蝦進行攻擊所以我們在考慮魚蝦混養的 ... 於 daydaynews.cc -

#9.12個孔雀魚飼養技巧大公開(新手必讀) - 水族筆記

不論是養什麼樣的魚都要先了解魚的屬性,對於飼養孔雀魚來說其實也一樣,你需要知道孔雀魚是什麼、孔雀魚有哪些品種、孔雀魚吃什麼飼料及如何餵食、 ... 於 fish.tsumii.com -

#10.滿三百出貨造景小型陶瓷罐魚蝦鯛魚觀賞魚缸躲避屋大號蝦窩 ...

2022年7月超取$99免運up,你在找的滿三百出貨造景小型陶瓷罐魚蝦鯛魚觀賞魚缸躲避屋大號蝦窩洞穴裝飾小魚鰲就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#11.2022孔雀魚蝦混養-寵物社群,精選在Instagram上的網紅熱門 ...

2022孔雀魚蝦混養-寵物社群,精選在Instagram上的網紅熱門照片,找孔雀魚蝦混養,魚蝦混養好處,極火蝦混養魚,孔雀魚蝦混養在Instagram圖文就來最豐富的 ... 於 pet.gotokeyword.com -

#12.系統缸孔雀魚-新人首單立減十元 - 淘寶

陶瓷躲避屋魚缸造景裝飾擺飾魚蝦躲避洞繁殖魚窩孔雀魚幼魚躲避屋. 新品嚐鮮 ... 魚龜缸混養迷你魚缸造景小擺件辦公室桌面透明玻璃缸養金魚孔雀魚. 賣家促銷. 於 world.taobao.com -

#13.米蝦水晶蝦混養– 米蝦飼養方法 - Buchbx

米蝦水晶蝦混養. 孔雀魚的飼養過程中,我們要考慮很多因素,比如水質、水溫等,飼養中也會產生一些藻類,以及孔雀魚的排泄物,這時候我們可以自己用一些方法來出去藻類 ... 於 www.glnge.me -

#14.鳳尾魚可以和蝦混養麼 - 拾貝文庫網

如果想要把孔雀魚和蝦混養的話,可以養點普通的極火蝦、櫻花蝦、黑殼蝦等等之類的小蝦,注意魚缸內要放足水草,另外不要混養鰲蝦這類的大蝦,它們會捕食孔雀魚。 於 wellbay.cc -

#15.孔雀魚飼養混養篇(二) - 今日號聞

七彩神仙魚性情溫和,可以和孔雀魚混養,喜食紅蟲、水蚯蚓、牛心漢堡等等,對水溫和水質雖然較高,但飼養難度遠遠低於埃及神仙魚,但要注意的是,七彩神仙 ... 於 www.hollyday.pub -

#16.可以跟孔雀魚混養- 優惠推薦- 2022年7月 - 蝦皮購物

你想找的網路人氣推薦可以跟孔雀魚混養商品就在蝦皮購物!買可以跟孔雀魚混養 ... 【河馬水族】綜合無品孔雀魚觀賞魚缸蓮花池室內外水草缸水族可混養溫馴/高級飼料餌料. 於 shopee.tw -

#17.魚缸裡養的孔雀魚和能和蝦一起養行嗎要注意什麼 - 優幫助

河蝦會咬孔雀魚嗎,魚缸裡養的孔雀魚和能和蝦一起養行嗎要注意什麼,1樓尛這樣的混養太危險copy了建議bai把蝦下酒到不一定是蝦乾的du 大魚也是會 ... 於 www.uhelp.cc -

#18.樱花虾和孔雀鱼混养的问题。...-萌萌宝专业问答

樱花虾可以和孔雀鱼放一块养。但是一般要注意以下事项:1、成鱼和成虾一般相安无事。2、成鱼会吃掉刚出生不久的小虾。3、1.5厘米以下的幼鱼对小虾是安全的。4、养虾为 ... 於 www.mengmengbao.com -

#19.孔雀魚能和觀賞蝦混養嗎

可以和米蝦類混養,但是如果水草不多的話,可能會稍微影響米蝦的繁殖。 孔雀魚和櫻花蝦可以混養嗎? 7樓:時事最前沿. 可以混養,不過孔雀魚 ... 於 www.bees.pub -

#20.網球蝦混養 - Dyghk

9/5/2013 · 孔雀魚極火蝦網球蝦混養– 小弟的缸長1,5呎高1,5呎寬一呎上部過濾氣目前有養孔雀魚跟網球蝦都很正常但最近想要在混養極火蝦但是我底砂是宜蘭磯石有默思片 ... 於 www.toporte.co -

#21.初衷水族(@baby20110115) • Instagram photos and videos

孔雀魚 ,螯蝦專賣蝦皮收尋:初衷水族飼養問題詢問:初衷水族粉絲團. 19 posts. 107 followers. 286 following. 關於螯蝦混養,魚蝦混養問題照片說明 ... 於 www.instagram.com -

#22.[問題] 魚蝦混缸3個多月了, 蝦子都不生怎麼辦? - 看板Aquarium

我的缸大小是26*17*19. 裡面孔雀魚7隻, 蝦子約12隻. 已經混養3個月有了. 都沒死魚也沒死蝦. 魚2個月前還生了一批, 已經撈去別缸了. 魚不會去攻擊蝦, ... 於 www.ptt.cc -

#23.孔雀魚混養推薦適宜和孔雀魚混養的一些工具類魚蝦

如果隔離要怎麼用啊?(目前有8~10隻)我家魚缸裡有水草,還有什麼熱帶魚可混養呢? 至於說到混養. 更是容易之極. 一些很多於都可以跟孔雀魚混養! 就像我個人. 我養在二呎缸 ... 於 www.bagakart.co -

#24.輕鬆養孔雀魚(日常水族)特殊品系孔雀魚別亂買魚會出問題

哈囉大家好,我是黑貓今天這篇來介紹如何弄一個「簡單好養的孔雀魚缸」吧... 除了 孔雀魚 以外,也可以 混養 幾隻鼠魚、小蝦、小精靈,吃殘餌與藻類。 於 twagoda.com -

#25.混養的風險與指南

在筆者遇到最多的case裡,大家會把孔雀魚與燈科魚混養在一起,然後還有些是鼠魚,以及米蝦,甚至還有鬥魚、神仙魚等。 首先大家一定要理解的是,若在 ... 於 guppymasterproject.com -

#26.孔雀魚和蝦虎魚可同養嗎 - 貝塔百科網

2、斑馬性情溫和,小巧玲瓏,幾乎終日在水族箱中不停地遊動、喜結群遊動。易飼養,可與其他品種魚混養。飼養水溫20~23℃,在水溫11~15℃時仍能生存,對 ... 於 www.beterdik.com -

#27.孔雀魚不會混養?教你7點混養知識,不怕飼養不好孔雀魚!

黑殼蝦和米蝦都沒有問題,可以和孔雀魚混養,不過,孔雀魚會吃掉剛剛浮出來不久的小蝦。這裡需要注意一點的就是,我們不要把大眼賊當成黑殼蝦投放進水族箱 ... 於 wishlove.cc -

#28.孔雀魚混養

我家的孔雀魚跟白金黑球及日光燈混養不過是室內的家裡的巴西烏龜快掛了好幾天很少吃東西就把它拿去偷放在健身房的室外缸跟孔雀 ... 適宜和孔雀魚混養的一些工具類魚蝦. 於 www.axeamer.co -

#29.孔雀魚蝦混養、米蝦魚、極火蝦吃魚在PTT/mobile01評價與討論

在孔雀魚蝦混養這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者sony577也提到2021-10-08 03:20 經濟日報/ 編譯王巧文/綜合外電雀巢6日宣布,推出以海藻、豌豆等植物性原料製造的 ... 於 pet.reviewiki.com -

#30.水族館「孔雀魚+螯蝦混養」 竟拿三秒膠把螯黏死| TVBS

水族館店長程騰寅(非當事店家):「(客人說)這是在別間水族館買的,購買了這隻螯蝦,而那一間水族館的話,就是因為他把螯蝦跟孔雀魚飼養在一起,那螯蝦牠的 ... 於 today.line.me -

#31.極火蝦過溫過水和孔雀魚混養 - YouTube

理論上觀賞魚和觀賞蝦是有可能共存的,現在主要的問題是 孔雀魚 數量較多,極火蝦的生存和繁殖會受到很大影響。不管了,買來開箱、過溫過水后 混養 ! 於 www.youtube.com -

#32.孔雀魚混養 - Eco carscenter

還有很多喜歡弱酸性水質的就不要和孔雀魚一起混養了。 鯉科。 ... 只要你的缸子有種多點水草及魚蝦養殖密度不要太高, 其實米蝦只要有辦法長到0. 於 eco-carscenter.be -

#33.魚和蝦竟也能混養,難道不怕被吃掉嗎

總的來說觀賞魚與觀賞蝦是可以混養的,只是考慮到飼養難度和相互搭配的問題,最好的是觀賞蝦和小型觀賞魚混養(巧克力娃娃較凶猛的等除外),其中櫻桃蝦是 ... 於 www.betermondo.com -

#34.孔雀鱼能和虾一起养吗混养需要注意这些事情 - 经验本

一般不建议和虾混养。 作为观赏鱼,一般来说是不建议混养的,因为会出现孔雀鱼吃小虾或是大虾伤害鱼的情况 ... 於 www.jingyanben.com -

#35.從河裡抓的蝦能和孔雀魚混養嗎? - 啟航网

孔雀魚 可以和蝦混養,但僅限於黑殼蝦等工具蝦,太大的蝦會傷害到魚兒。這種魚對水質的要求不高,食性也比較廣,所以非常容易飼養。養它只要將溫度保持 ... 於 setsail.cool -

#36.孔雀魚日光燈混養孔雀魚和什麼魚能混養 - Daurud

本文是設定在魚缸已經穩定運作的情況下,現在越來越多的人喜歡混養觀賞魚,先要了解孔雀魚的基本生態,即使之後幾乎沒有和雄魚接觸,水草缸絕對可以養好孔雀魚, 魚缸 ... 於 www.mikephoto.me -

#37.可以跟蝦混養的魚 - 萌寵公園

關於「可以跟蝦混養的魚」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 《农广天地》鱼虾混养草鱼变身20181119 | CCTV农业- YouTube2018年11月19日· 本期节目主要内容:在本期的 ... 於 neon-pet.com -

#38.孔雀魚蝦溫度– 米蝦水晶蝦混養 - Easylshare

孔雀魚 繁殖時要選擇一個較大的水族缸,水溫保持在26攝氏度,pH68-7,4。 孔雀魚適應性很強, ... 極火蝦溫度適宜和孔雀魚混養的一些工具類魚蝦– Gxplu. [掛號] 求救! 於 www.pamuemo.me -

#39.search:孔雀魚蝦混養相關網頁資料 - 資訊書籤

了解孔雀魚蝦混養知識都與玫瑰蝦,鬥魚孔雀魚混養,孔雀魚混養,金魚孔雀魚混養密切關係,最近的短鯛坑真是讓我掉的越來越深了,相信很多觀看小草痞客幫的各位網友, ... 於 www.iarticlesnet.com -

#40.孔雀魚魚缸還能養什麼?? - 玩樂天下

夜明珠一種改良不很久的新魚燈光照明下身體是綠色嘴型和孔雀魚一樣體型只有孔雀的一半大小是種超級乖可以安心和孔雀魚混養的魚聽說剛改良成功時每隻要 ... 於 xmasp10234.pixnet.net -

#41.黑殼蝦好養嗎?和孔雀魚作伴,要注意什麼? @ Auster 隨手亂彈

孔雀魚 會吃黑殼蝦嗎? ... 黑殼蝦會啃水草嗎? ... 與其擔心黑殼蝦,不先擔心虎視眈眈的魚媽媽和魚爸爸們, 希望仔魚長大,請移到另一缸飼養。或是密植水草讓仔魚有躲避的空間。 於 blog.xuite.net -

#42.高級孔雀魚的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

【河馬水族】 大帆紅茶壺魚球魚小型魚孔雀魚水草缸水族可混養溫馴上層魚/高級飼料餌料. 折扣$50. $45. 降價$5. 蝦皮購物 a7617751(1668). 台灣.屏東縣. [彩蝦屋]黑 ... 於 biggo.com.tw -

#43.適宜和孔雀魚混養的一些工具類魚蝦 - 愛寵物咨詢網

孔雀魚 的飼養過程中,我們要考慮很多因素,比如水質、水溫等,飼養中也會產生一些藻類,以及孔雀魚的排泄物,這時候我們可以自己用一些方法來出去藻類 ... 於 www.ipet.tw -

#44.水晶蝦混養

水晶蝦一般可以與寶蓮燈魚、紅鼻剪刀魚、孔雀魚等魚種飼養,也可以與蘇螺、馬來螺等螺類飼養,像莫絲、水榕、CROWN蕉草等水草也可…… 於 www.haowai.today -

#45.[問題] 新手想設1.5呎鼠魚&蝦混養缸- 看板Aquarium - PTT網頁版

以前只有裸缸養過朱文錦、孔雀魚等最近整理房間後想在房間設一個1.5呎缸目前想養咖啡鼠跟極火蝦,參考版上文章後覺得混養應該是可行的但底砂用水作 ... 於 www.pttweb.cc -

#46.[掛號] 孔雀魚、球魚混養 - 安博盒子私密影院2022

5~3英寸(1 標題[掛號] 孔雀魚、球魚混養,但死的幾乎都是球魚[水族] [已解決] 三色 ... 老爹孔雀魚水族寵物交流網你在找的[蝦霸]球魚小紅豆紅球紅茶壺觀賞魚好養不小心 ... 於 cn.odszkodowania-kontakt.pl -

#47.螯蝦混養

螯蝦可以和鼠魚、玻璃貓混養嗎– 目前缸內有一隻藍螯、孔雀、紅尾玻璃還有一顆河蚌和一些水草,想再買一隻鼠魚來吃多餘的飼料,不知道會不會陣亡? 於 www.doaner.me -

#48.孔雀魚+ 蝦缸

這孔雀魚缸打算採用生態缸的方式養,所謂的生態缸就是不換水只加水,讓缸內消化系統建立起來後去分解魚的便便。 只是我還是會擔心,因為我餵食過多而造成 ... 於 pekihung.pixnet.net -

#49.孔雀魚可以跟哪種蝦一起養? - 愛答網

魚缸足夠大的話,孔雀魚可以和蝦混養,但僅限於黑殼蝦等工具蝦,太大的蝦會傷害到魚兒。這種魚對水質的要求不高,食性也比較廣,所以非常容易飼養。養它只要將溫度保持在22 ... 於 wenda.pub -

#50.水晶虾可以和孔雀鱼混养吗

... 还是以鱼为主,还是以水晶虾为主,因为自古有句话,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,这个逻辑是永久的,所以说不要和任何鱼类在一起 混养 ,没有好处。 於 www.bilibili.com -

#51.輕鬆養孔雀魚孔雀魚跟螯蝦混養!!!開缸養螯蝦 - 旅遊日本住宿評價

魚#問 孔雀魚 和蝦子共缸| 溪蝦魚 混養. 原本家裡本來就有養 孔雀魚 和一些水草因為魚缸缸壁容易長藻類爬了一些文說... 所以想去溪邊抓一點溪蝦來養但又爬了一些文有些人說 ... 於 igotojapan.com -

#52.孔雀魚混養– 孔雀英文 - Syrug

看到養魚老道把兩種孔雀魚的品种放在一起混養,很多魚友感覺到很驚奇,這樣的做法 ... 魚蝦混養很簡單缸里的草足夠多就可以了這方面我推薦莫斯藏幼蝦實在是不可多得 ... 於 www.shopwxy.me -

#53.轉〔經驗分享〕玫瑰蝦跟孔雀魚的混養- 寵物世界 - SOGO論壇

在這裡,不才的小弟我在這裡跟大家分享玫瑰蝦跟孔雀魚的混養。相信有些大大們一開始將玫瑰蝦跟孔雀魚混養的時候,有時都會碰到蝦子全死光或是看起來沒有任何營養的吧? 於 oursogo.com -

#54.「孔雀魚水草」商品搜尋結果共365 筆 - 飛比價格

黑金砂荷蘭黑金沙天然砂石顯色造景水族造景石材底砂底沙水草缸水草造景孔雀魚鼠魚米蝦螯蝦魚缸. 24. 蝦皮購物- 玩水養蝦人(水族、寵物用品專賣)(39430個評價). 於 feebee.com.tw -

#55.可以养在虾缸里的观赏鱼,每一种都是经典 - 看点

... 目标是鱼,其次是虾。虽然饲养的容器都是鱼缸,但养鱼跟养虾的感. ... 当把孔雀鱼跟虾混养,孔雀是有一定几率攻击虾的。一般雄性孔雀鱼可以长到5 ... 於 k.sina.cn -

#56.七彩神仙和埃及神仙魚可以和什麼魚蝦混養養什麼水草?請高手

1樓:匿名使用者. 可以是可以,但是神仙魚要長大,長大後這些魚就慘了。這點你要考慮!!! 和孔雀魚同科的月光、紅劍、黑瑪麗、金黃帆鰭瑪麗等,脂鯉 ... 於 www.njarts.cn -

#57.365行之行行有曖昧 - Google 圖書結果

決定購買之前,他向老闆詢問注意事項,因為親愛的男友跟他說過,有些魚不可混養,會大魚吃小魚。「老闆,我家有孔雀跟日光燈,這樣可以養玻璃貓嗎? 於 books.google.com.tw -

#58.蝦虎魚能跟孔雀魚混養嗎? - 劇多

孔雀魚 和虎皮魚是不可以養在一起的。如果兩者混養,孔雀魚會被虎皮魚傷害甚至捕食。虎皮魚屬於小型觀賞魚中的流氓魚,最喜歡欺負比它本身小的觀賞魚。而 ... 於 www.juduo.cc -

#59.孔雀魚與水晶蝦混養 - 痞客邦

1.我想把孔雀魚與水晶蝦混養但是養水晶蝦要黑土而黑土是酸性的孔雀魚要鹼性這樣有差嗎2.水晶蝦一定要黑土嗎. 於 lulu78g056.pixnet.net -

#60.新手開缸(孔雀魚+水晶蝦)求指教(頁1) - 水族世界 - 香港討論區

孔雀魚 (4~6條) , 水晶蝦[應該會試極火或大和或櫻桃] (10隻); ... 小小建議, (1) 如想養好水晶蝦, 最好就唔好同魚混養, 原因係魚食糧大, 排泄物多, ... 於 www.discuss.com.hk -

#61.孔雀魚混養蝦 - Nicolago

孔雀魚混養 蝦. 養魚教學,混養觀賞魚必知要點. 常有人說孔雀魚就是大肚魚,是有顏色的大肚魚,且母魚一樣挺著大肚子,有什麼不同?但水族業者指出,孔雀魚與大肚魚雖同 ... 於 www.fulllop.me -

#62.小蝦混養&繁殖問題 - 姊妹愛漂亮

我的魚缸內有琉璃蝦極火蝦玫瑰蝦黃金米蝦香吉士我爬文發現要是這些混種最後都會變回 ... 小蝦混養&繁殖問題 ... 想問一下小蝦可唔可以同孔雀魚一齊養? 於 lulu78g054.pixnet.net -

#63.孔雀魚混養蝦的價格和推薦,DCARD、PTT

我的缸大小是26*17*19. 裡面孔雀魚7隻, 蝦子約12隻. 已經混養3個月有了. 都沒死魚也沒死蝦. 魚2個月前還生了一批, 已經撈去別缸了. 魚不會去攻擊蝦, 我有持續在觀察. 於 pet.mediatagtw.com -

#64.水族館「孔雀魚+螯蝦混養」 竟拿三秒膠把螯黏死

有民眾到水族館購買「藍螯蝦」,回家發現螯被三秒膠黏死,拿去給另外的業者求助,養蝦達人說,螯被黏住還有救,一種事等牠自然換殼,另一種則是把螯剪 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#65.孔雀魚日光燈混養

莫絲用外掛每天照燈約4-8小時活體的部分有7隻日光燈.10幾隻亞成魚孔雀.3隻公孔雀成魚10隻極火蝦和10隻左右玫瑰蝦一隻蜜蜂角一整群的日光燈配合草缸飼養已相當吸引,若打算 ... 於 educationalday.ch -

#66.有沒有不吃蝦的魚?3個把蝦子越養越多的密技教學!

... 換水 孔雀魚 怎麼養aquariumaquarium fishfish tankACharming蝦子魚 混養 玫瑰蝦極火蝦養蝦養蝦子養蝦魚缸養蝦技術養蝦教學養蝦水族箱養蝦的方法養蝦 ... 於 tw.noxinfluencer.com -

#67.[問題] 螯蝦可以和極火蝦一起養嗎?

10 F 推zuoooo: 我在一尺缸混侏儒螯, 米蝦, 大和,孔雀魚, 小精靈, 09/12 18:08 ... 20 F →Peaks3000: 之前看上特薩奴較為溫馴跟孔雀燈魚黑殼蝦混養 09/13 10:25. 於 ptthito.com -

#68.孔雀可以和燈魚混養嗎? - Utvos

米奇,孔雀可以和燈魚混養嗎? 2/4/2011 · 如題~清缸的話,PH有問題嗎? 香港討論區 水草缸如果硬要 孔雀 燈 魚蝦一起 養 請問蓋斑鬥魚可與孔雀魚混養嗎蓋斑鬥 ... 於 www.tmywle.co -

#69.魚蝦混養禁忌! 迷你缸開缸示範|水族箱姊弟

魚蝦混養 禁忌! 迷你缸開缸示範|水族箱姊弟 · 1. 投餵量要抓的剛好,一點一點慢慢餵,避免汙染水質 · 2. 換水宜少量多次,避免一次大量換水造成生物不適應 於 aquaticsiblings.pixnet.net -

#70.孔雀鱼和什么虾混养 - 农村致富经

要问孔雀鱼和什么虾混养?据悉孔雀鱼和大和藻虾、黑壳虾、极火虾、樱花虾等小型虾可以混养。混养时要注意在缸内放入充足的水草,让它们有躲避的地方。 於 www.nczfj.com -

#71.红白水晶虾怕什么?这2点做到位,养到爆缸也在情理之中 - 网易

这2点做到位,养到爆缸也在情理之中,白水晶,孔雀鱼,养虾,水草,藻类. ... 红白水晶虾太胆小了,所以关于混养问题,我是不太建议红白水晶虾和鱼混养的。 於 www.163.com -

#72.水族館「孔雀魚+螯蝦混養」 竟拿三秒膠把螯黏死 - Tvbs新聞

圖/TVBS 水族館「孔雀魚+螯蝦混養」 竟拿三. 圖/TVBS. 有民眾到水族館購買「藍螯蝦」,回家發現螯被三秒膠黏死,拿去給另外的業者求助,養蝦達人 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#73.侏儒螯蝦混養我

1.2呎魚蝦混養有鑑於米蝦放下去沒多久就被魚嗑光改買了侏儒螯蝦撿殘餌目前達成恐怖 ... 中上層比較沒有攻擊性魚類原本想養孔雀魚,不過好像休息會沉底被螯蝦夾所以放棄 ... 於 www.okozen.co -

#74.孔雀魚混養推薦都說孔雀魚最好養還是養不好?水族新手挑養 ...

[問題] 新手想設1.5呎鼠魚&蝦混養缸以前只有裸缸養過朱文錦,那麼就先暫時將孔雀魚和紅綠燈魚分開來飼養, 孔雀魚 雖然好養。但時常出現這個讓人無法理解 於 www.nepoevo.co -

#75.魚和小蝦能一起養嗎,魚和蝦可以養在一個魚缸裡嗎?

其他的有鼠魚、**大鬍子、紅綠燈、寶蓮燈、孔雀魚等小型鱂科魚、小精靈、青苔鼠等是可以和觀賞蝦混養的。 5樓:冷小月. 具體的要看什麼魚什麼蝦。 小型的 ... 於 www.locks.wiki -

#76.輕鬆養孔雀魚孔雀魚跟螯蝦混養!!!開缸養螯蝦 | 健康跟著走

以下這種魚最適合和觀賞蝦混養. 三間鼠,是一種比較溫和的鼠魚,膽子也 ..., 2016年8月11日15:31. 1. 可以養女王異形好看又會吃! ... 我也養黑殼蝦跟孔雀魚一起可是我覺得 ... 於 video.todohealth.com -

#77.鱼缸就只是养鱼的缸?那么你知道可就太少了!

其实鱼缸里可以养鱼,养虾养螺养螃蟹甚至养青蛙。 ... 但是斑马鱼跟孔雀鱼一样,会对小虾进行攻击所以我们在考虑鱼虾混养的时候要记住,选购一些像 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#78.黑殼蝦能和孔雀魚一起養麼 - 櫻桃知識

但是如果水草不多可能會稍微影響米蝦的繁殖。但是不可以和櫻花蝦之類的小蝦混養,不然會被孔雀魚攻擊,而大的鰲蝦什麼的會夾死孔雀魚。孔雀魚建議單養, ... 於 www.cherryknow.com -

#79.孔雀魚極火蝦混養方法 - 寵物板 | Dcard

2021年6月4日 — 請問有沒有孔雀魚跟極火蝦混養的方法,我的蝦子過沒多久就死一隻,我猜是累死的,我看有魚時不時就啄蝦,蝦子被啄就會飛起來,有沒有混養過成功的人 ... 於 www.dcard.tw -

#80.孔雀魚魚缸里放什麼清潔魚好? - 愛生活

孔雀魚 繁殖能力比較強,每月都可以生一胎,如果飼養孔雀魚是為了繁殖用,那麼日常的活體飼料是不能少的,畢竟可以補充豐富的蛋白質營養。活體飼料比如豐年蝦,吃不完1天內 ... 於 twlife.cc -

#81.孔雀魚可以和櫻花蝦,辣椒蟹,蘋果螺一起養嗎 - 多學網

櫻花蝦又名火焰、玫瑰蝦(與阿拉斯加玫瑰蝦是不同品種)。櫻花蝦分佈於中國臺灣地區,以及其他一些東南亞國家。因為體形小,沒有帶攻擊性與破壞性的螯足, ... 於 www.knowmore.cc -

#82.孔雀魚混養推薦孔雀魚仔魚混養 - Oouzd

孔雀魚 仔魚混養天空藍日本藍紫尾黑木炭1~10天 新手如何 養 好 孔雀魚 - 每日頭條 適宜和孔雀魚混養的一些工具類魚蝦孔雀魚的飼養過程中,我們要考慮很多因素, ... 於 www.polresmajlengk.co -

#83.孔雀魚小魚吃什麼 - Iaf25

孔雀魚 小魚吃什麼. 小魚的飼養準則是少吃多餐。. 用磨碎魚飼料(不過會長的很慢) 豐年蝦餵~小魚會長的很快~. 2022-07-11. 比菲多工作; 應該是不會被攻擊吧@_@ ... 於 iaf25.ch -

#84.孔雀魚混養各種魚類跟孔雀魚混養注意 - 愛寵網

蝦類很多種類是可以和孔雀魚混養,如黑殼蝦、細足米蝦、秀麗白蝦、中華小長臂蝦、黃金米蝦、極火蝦、網球蝦、非洲巨型網球蝦等,但與孔雀魚混養卻很難繁殖 ... 於 www.8383.online -

#85.可以養在蝦缸里的觀賞魚,每一種都是經典

只是斑馬魚跟孔雀魚一樣,也會攻擊蝦苗,在飼養時要特別注意這一點。另外像紅綠燈、三角燈、金絲魚都可以放在蝦缸里,只是在採購時最好選體型小的,這樣 ... 於 ppfocus.com -

#86.最适合和虾混养的鱼- 头条搜索

要问养虾可以和什么鱼混养,据悉以观赏虾为例,可以和鼠鱼、小精灵、孔雀鱼、红绿灯、青苔鼠、宝莲灯、三角灯、黄金大胡子等观赏鱼进行混养。 於 m.toutiao.com -

#87.孔雀魚和什麼混養是災難? - 每日頭條

建議一個缸養一隻清道夫,繁殖很快,和孔雀魚爭奪生存空間。 D.黑殼蝦. 黑殼蝦的體型較小,不會對孔雀魚帶來威脅,但是黑殼蝦喜歡晚上 ... 於 kknews.cc -

#88.魚和蝦能不能一起養,什麼魚能和蝦混養 - 老资料

不是所有的魚和蝦都能一起養,只有不會相互吞食,食性上有差异且對水質要求一樣的才可以。通常魚要選擇金魚、燈魚、劍尾魚、孔雀魚等小型魚類,太大的魚會將蝦吃掉。 於 www.laoziliao.net -

#89.紅狐魚混養紅球魚能與孔雀魚混養嗎?還能養甚麼蝦? - QMFZ

19/4/2011 · 紅球魚25隻,孔雀魚15隻,如小豪大所講的活動區域不同,混養確定OK沒問題,2種魚還常常一起 ... 初期死了12隻火焰蝦,其餘的超會躲在巖石縫或水草裡。 於 www.llhooker.co -

#90.食農X實農:屬於台灣人的食與農 - 第 69 頁 - Google 圖書結果

在個別養殖戶無法解決整體環境所帶來病害風險下,養殖戶用藥物確保養殖魚蝦不會 ... 也驗出禁藥(聯合報,2003/11/12)。2005 年香港檢驗單位從台灣輸入的石斑驗出孔雀綠, ... 於 books.google.com.tw -

#91.黑殼蝦能和孔雀魚一起養麼? - 樂苟網

黑殼蝦與孔雀魚能共養嗎,黑殼蝦能和孔雀魚一起養麼?,1樓匿名使用者可以混養,不過任何魚對剛生出的蝦苗都有威脅。建議弄點水草躲避2樓高原薰沒有 ... 於 www.lagou.pub -

#92.請問蓋斑鬥魚可與孔雀魚混養嗎 - 農業知識入口網

想要在蓮花缸內同時養蓋斑鬥魚可與孔雀魚,可以混養嗎 ... 孔雀魚是屬於鹼性水質而鬥魚類是屬於酸性水質所以就算鬥魚不會去追咬孔雀魚也會因為水質不適合而有所影響我是 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#93.怎麼養好孔雀魚?關鍵的是這3個方面,你不知道就養不好

出色的外表,簡單的飼養環境,極高的繁殖率,這讓孔雀魚成為水族寵物的優選之一。特別是許多養魚新手,幾乎都是從孔雀魚開始養魚的。 孔雀魚雖然飼養 ... 於 www.gushiciku.cn -

#94.什么鱼能和观赏虾混养 - 宠物购

观赏虾可以一些性情温和的小型鱼类进行混养。比如鼠鱼、孔雀鱼、红绿灯、宝莲灯等。鼠鱼的嘴部有胡须,看上去很像老鼠,适宜在中性水中生存。 於 www.chongwugo.com -

#95.搜索结果_孔雀鱼与什么虾混养 - 百度知道

鱼缸足够大的话,孔雀鱼可以和虾混养,但仅限于黑壳虾等工具虾,太大的虾会伤害到鱼儿。这种鱼对水质的要求不高,食性也比较广,所以非常容易饲养。养它只要将温度保持 ... 於 zhidao.baidu.com -

#96.小精靈孔雀魚

2 天前 — 這次由德國亞馬遜雜誌前主編-Hans-G. Evers 向我們介紹他的懶人繁殖鼠魚法。 除了孔雀魚以外,也可以混養幾隻鼠魚、小蝦、小精靈,吃殘餌與藻類: 這 ... 於 rudestoleti.cz -

#97.清道夫可以和孔雀鱼一起养吗孔雀鱼可以和虾混养吗 - 致富热

今天我们要走进孔雀鱼的世界,嗯哼有没有引起你的好奇心呢?你觉得清道夫可以和孔雀鱼一起养吗?你觉得孔雀鱼可以和虾混养吗?你心里有没有答案呢? 於 www.zhifure.com