威鋒電子目標價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦三谷宏治寫的 商業模式全史 創世紀篇 可以從中找到所需的評價。

另外網站6756威鋒電子股票的5個亮點,半導體產業,最新股價391.5元也說明:6756威鋒電子現金股利殖利率2.81%,近五年填息機率0%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填 ... 威鋒電子只通過17% 排除地雷股檢查項目,顯示公司財務體質風險高。

國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 薛保瑕、龔卓軍所指導 吳梓寧的 當代藝術中的後人類身體調控 (2016),提出威鋒電子目標價關鍵因素是什麼,來自於賽伯格、後人類、模控學、身體政治、生命政治、主體性。

最後網站威鋒電子(6756) | 主力-討論區 - 可愛寵物網則補充:可愛寵物網,威鋒電子(6756) 主力進出最新爆料,掌握股友們對威鋒電子(6756) 即時股價、技術分析、新聞、股利、營收、每股盈餘(EPS)等個股資訊的第一手消息, ...

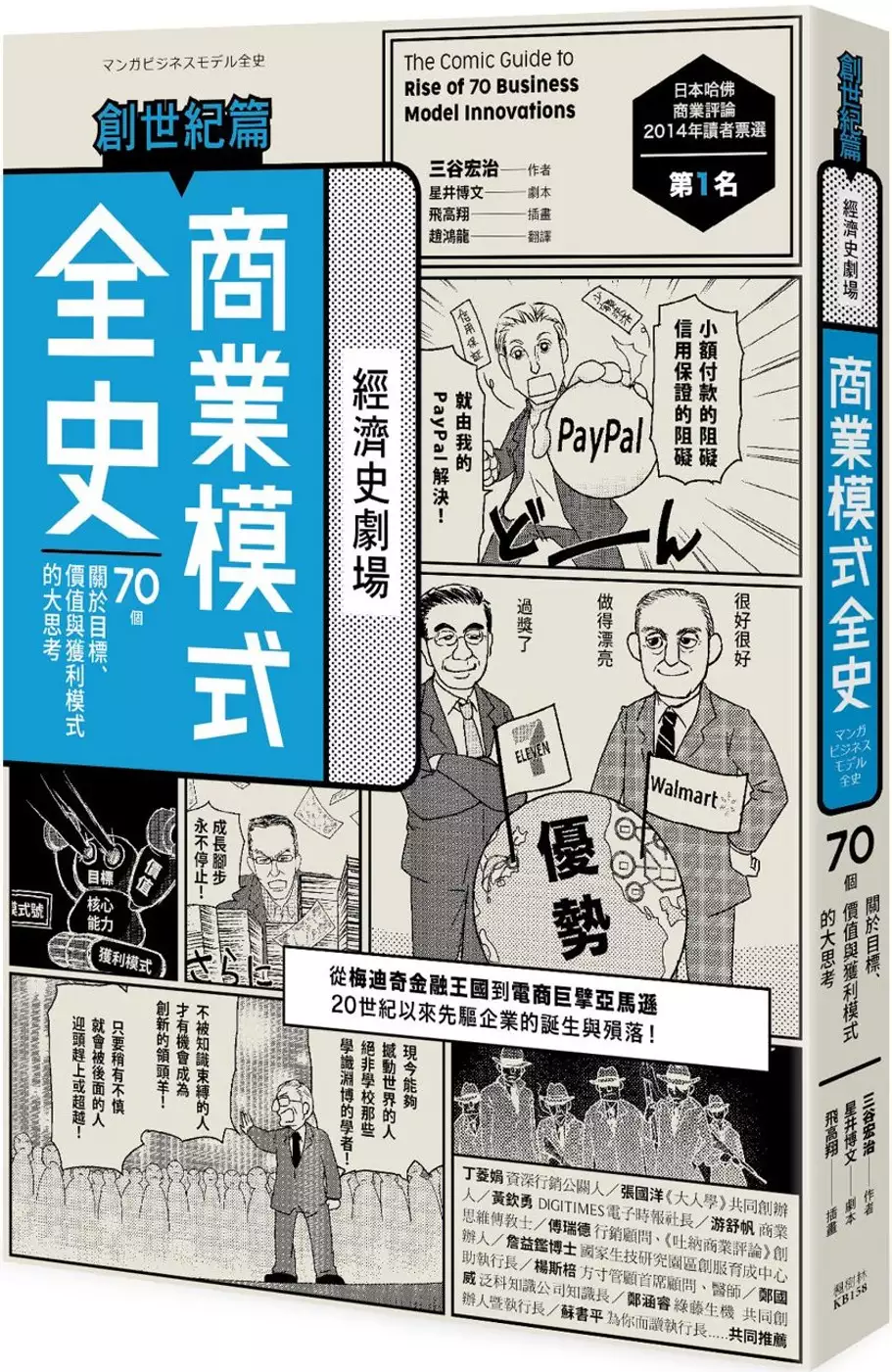

商業模式全史 創世紀篇

為了解決威鋒電子目標價 的問題,作者三谷宏治 這樣論述:

日本哈佛商業評論讀者票選年度第1名 經典暢銷書《商業模式全史》推出豪華劇場版! 從梅迪奇家族的金融王國,到電商巨擘亞馬遜 一同見證20世紀以來先驅企業的誕生與殞落! 近來常在報章雜誌看到的「商業模式(Business Model)」一詞,究竟是什麼意思? 是指企業提供可為客戶創造價值的產品或服務?還是可帶來利潤的經營手段與方法?日本資深管理顧問三谷宏治一言以蔽之,企業所有的商業行為,都能夠以「商業模式」概括! 18世紀末,源自英國的產業革命風潮席捲全球,生產機械與交通系統劇烈變革;進入20世紀後,兩次大戰推動美國的產業爆炸性成長,許多老牌企業也都在此時崛

起。這段期間孕育而生的商業模型原型,時至今日依然一體適用。 只要模仿成功企業的商業模式,就能保證帶來獲利嗎?曾經風光一時的財團和商業模式,又是為什麼消失無蹤?網路崛起、消費習慣與交易方式的革新,富有創新思維的領導人究竟是如何預知環境的風雲變色,持續走在時代的最先端? ・任何地點、任何服務都能預先支付,消費更簡便——美國銀行推出「VISA卡」 ・一枚輕薄的拋棄式刀片,卻重新定義產品的獲利方式?——吉列豎立「替換刀片」模式 ・規格化、標準化與階層區分,為IT界播下創業種子——IBM架構「水平分工」基礎 ・串聯世界各地的小人物——eBay創造「C2C」交易平台 ・結合物流

、網路與資訊科技,打造絕對優勢的企業DNA——亞馬遜的「長尾效應」 無論是野心勃勃的創業新貴、眼光獨到的創投老手,還是為績效焦頭爛額的顧問專員,都強烈推薦這齣由商業巨人領銜演出的冒險鉅作! 本書可以成為上述商務人才的—— ・新知教本:替換刀片模式?長尾效應?了解商業模式有這套就足夠! ・維基百科:商業史限定!快速搜查項目,打造你的資訊網絡 ・便所讀物:想到就讀,輕鬆觀賞商業模式的變革軌跡 亞馬遜的創辦人貝佐斯,主張企業的核心價值在於「以客戶為中心」。客戶優先的經營DNA、注重客戶體驗、放眼未來的長期觀點,這才是使亞馬遜、Google得以屹立不搖的關鍵。 Go

ogle的創始人暨現任CEO賴瑞・佩吉,也認為「幾乎沒有任何創新,是從競爭當中誕生」。 商業模式的轉型與創造,就結果來說是建立企業持續的競爭優勢,然而商業巨匠的答案卻不僅止於此!創新的真正目的,不單單只是為了贏過競爭對手,而是開拓新的市場,創造更美好的未來! 本書特色 ◎最生動有趣的商業編年史:如同觀賞動作電影,快速掌握65位引領全球的創業家的革命史詩 ◎貼心的重點整理:25則漫畫均附本篇精華彙整,幫助讀者總覽情節概要 ◎跨時空的名人對談錄:5場模擬談話,不同立場、時代背景的大師彼此交鋒,想像他們會激盪出如何的火花! 名人推薦 ◎資深行銷公關人 丁菱娟 ◎《

大人學》共同創辦人 張國洋 ◎DIGITIMES電子時報社長 黃欽勇 ◎商業思維傳教士 游舒帆 ◎行銷顧問、《吐納商業評論》創辦人 傅瑞德 ◎國家生技研究園區創服育成中心助執行長 詹益鑑博士 ◎方寸管顧首席顧問/醫師 楊斯棓 ◎泛科知識公司知識長 鄭國威 ◎綠藤生機 共同創辦人暨執行長 鄭涵睿 ◎為你而讀執行長 蘇書平

當代藝術中的後人類身體調控

為了解決威鋒電子目標價 的問題,作者吳梓寧 這樣論述:

本文以《當代藝術中的後人類身體調控》為題,主要研究「賽伯格」與「後人類」的當代身體美學問題。於緒論後的第二章追溯主體論述與科技演進,第三章與第四章透過當代藝術創作案例研討,分別聚焦於「資訊科技」與「生物科技」的科技互動與社會模控作用,第五章交叉歸整前面章節所有作品,從「互動與調控」、「真實與虛擬」、「存在與流變」、「個體與群體」的四個美學問題切點,探討當代藝術中的後人類身體調控,以主體哲學、科技史、論述史三條線索的系譜探究,批判並回應「後人類」論述中付之闕如的身體美學研究,並於第六章總結。研究範疇以1940年代數位資訊革命與1970年代分子生物革命為研究起點,而演進至今的當代藝術融合科技應用

,在強調互動性與開放性的當代藝術民主化歷程中,伴隨法蘭克福學派的批判理論影響,從社會學觀點批判媒體與科技霸權的論述系譜,逐漸被引用在新媒體和科技藝術創作與藝術評論中。但是科技女性主義論述卻鼓勵女性擁抱科技,將新科技視為打破天生命定自然身體束縛的革命武器,1985年唐娜.哈洛威〈賽伯格宣言〉,開展介於「人與非人、有機與無機、自然與人工」的複合生命體,使「賽伯格」成為創造新認同的虛擬主體象徵符號。1990年代的「後人類」論述承襲「賽伯格」論述,並加入隨著生物科技而不斷升級的自我改造技術,使「後人類」所面對的新難題,恐怕是「我想成為什麼?」而不需再問「我是誰?」的問題。海內外「賽伯格」或「後人類」論

述,以科技社會學取向為主,缺乏當代藝術創作的研究視野與觀點,尤其在美學問題的探討更是稀少或缺乏台灣創作案例的參照討論。因此,本文最主要的研究焦點,在於引入當代藝術反饋後人類主體論述的不足之處,試論後人類身體美學在科技互動與社會模控夾殺的戰場中,能重新發明自我的後人類自我創生所體現「人人都可以是藝術(品)」的美學思考。

威鋒電子目標價的網路口碑排行榜

-

#1.威鋒股價的情報與評價,鉅亨網、CNYES、財報狗、MONEYDJ

即將在年底掛牌上市的威鋒電子,是威盛創辦人、宏達電董事長王雪紅的最新力作。 ... 光,宏達電在2011年股價衝上1300元,那時高盛分析師高喊宏達電目標價上看2000元, ... 於 money.mediatagtw.com -

#2.元宇宙無限大:聯發科續創高相關個股上漲不設限? | anue鉅亨網

... 等在內的元宇宙成分股目標價,上修幅度多達30%,這意味元宇宙不再只是 ... 11/5 我為大家推薦威鋒電子,股價已經屢創新高至590 元,漲幅高達3 ... 於 today.line.me -

#3.6756威鋒電子股票的5個亮點,半導體產業,最新股價391.5元

6756威鋒電子現金股利殖利率2.81%,近五年填息機率0%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填 ... 威鋒電子只通過17% 排除地雷股檢查項目,顯示公司財務體質風險高。 於 statementdog.com -

#4.威鋒電子(6756) | 主力-討論區 - 可愛寵物網

可愛寵物網,威鋒電子(6756) 主力進出最新爆料,掌握股友們對威鋒電子(6756) 即時股價、技術分析、新聞、股利、營收、每股盈餘(EPS)等個股資訊的第一手消息, ... 於 pet.iwiki.tw -

#5.研究報告 - 凱基投顧

2022-04-07 / 電子 電子硬體產業: 商務產品營收比重較高者防禦性更佳 作者:向子慧、余昀澄/ 研究標的:緯穎(6669)、嘉澤(3533)、緯創(3231)、凡甲(3526)、英業達(2356) ... 於 www.kgisia.com.tw -

#6.台股哪些標的2022年有望再賺20~50%? 台積供應鏈、半導體

... 貨運業務需求持續緊俏,均有助獲利提升,市場預估目標價上看40元。 ... 成長股贏家歐斯麥除了同樣看好高速傳輸族群的控制晶片廠威鋒電子、創惟 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.智通港股早知道| (4月6日)佳兆業(01638)與招商蛇口等訂立戰略 ...

贛鋒锂業(01772)發布公告,近日,該公司與合作方Mineral Resources Limited一致同意 ... 美銀證券:維持大唐新能源(01798)“買入”評級目標價升至4港元. 於 hk.investing.com -

#8.(6756)威鋒電子個股市況總覽- Goodinfo!台灣股市資訊網

(6756)威鋒電子之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策,月營收,財務報表,股東持股狀況等資料。 於 goodinfo.tw -

#9.威鋒電子(6756) | 威峰股票| 如何做好生意-2022年3月

威峰股票,你想知道的解答。威鋒電子(6756)上市股票,股價385.0,漲跌7.0,提供股價走勢,以及威鋒電子(6756)近期表現,三大法...| 如何做好生意. 於 businesswikitw.com -

#10.關注手機,半導體,車用;IC設計重返榮耀 - 永豐金理財網

運價還是上漲,缺櫃、塞港無法解決,到今年底,貨櫃的獲利沒有問題,目前 ... 信樺,(6756-TW)威鋒電子,(4966-TW)譜瑞,(5269-TW)祥碩等等,今天創惟 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#11.威鋒電子(6756.TW) 走勢圖 - 奇摩股市

威鋒電子 (6756.TW),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。 於 tw.stock.yahoo.com -

#12.前景聚光詮欣獲外資連挺 - 天天要聞

威盛集團旗下小金雞威鋒電子(6756)上市在望,26日召開業績發表會前夕,母公司威盛(2388)股價已連二日帶量強攻漲停板,提前歡慶,隨世紀鋼(9958)小金雞世紀 ... 於 www.bg3.co -

#13.李蜀芳:福禍相依,明天再漲切勿追高 - 168理財網

威鋒電子 長期以來都是蘋果周邊產品供應商,去年底透過與蘋果直接合作, ... IC設計龍頭聯發科近來獲外資大力點讚,共5家外資聯手調升目標價,歐系外資 ... 於 www.168abc.net -

#14.理財周刊 第1080期 2021/05/04 - 第 63 頁 - Google 圖書結果

經得起考驗 5/4 天量關鍵日收漲股 第二階段數據協助擬定策略目標那麼在越過 ... 1 6.33 -11.5 6715 116.5 113.29 1.5 6.52 -1.5 6732 昇佳電子 692 683.73 2 5.22 -19 ... 於 books.google.com.tw -

#15.[標的] 威鋒電子6757 禁閉多- 看板Stock | PTT職涯區

大盤直接買爆今天大盤尾盤直接烙賽但我大威鋒仍然走路有風尾盤還是保持在漲得 ... 買威鋒好威風 ... Re: [新聞] 野村:聯電獲利已到頂目標價降至70元. 於 pttcareers.com -

#16.威鋒電子USB4明年放量貢獻,看好營運續成長 - 台視

MoneyDJ新聞2021-11-05 15:52:09 記者趙慶翔報導USB控制晶片廠商威鋒電子(6756)(以下簡稱威鋒)今(5)日舉辦法說會,財務長陳鴻文表示,USB4產品今年9月 ... 於 www.ttv.com.tw -

#17.威鋒電子股份有限公司- 個股新聞 - 掌握未上市

台股2020年量價齊揚,雖然新冠肺炎疫情導致新股掛牌家數縮減至31家,但多數走出蜜月行情,有13家漲幅逾三成,部分價差較大個股甚至引發抽籤熱潮;興櫃股也因資金行情 ... 於 www.25000015.tw -

#18.USB4崛起! 高速傳輸IC設計股「殺出一片天」 - 上市櫃

此外,創惟也亮燈漲停,三大法人連續四個交易日買超高達6865張;威鋒電子則是股價強漲近7%,市場看好,隨USB 4控制IC進入量產出貨期,威鋒電子下半年業績 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#19.不到40歲就累積千萬資產財富自由!前券商研究員曝6招找到 ...

「針對一檔個股,我習慣將可投入的資金分為3批;只要評估股價離目標價(預估年度EPS乘上市場給予的本益比)還有可能上漲30%,就投入第1批資金,然後觀察技術面,等股價 ... 於 www.storm.mg -

#20.找聯強目標價相關社群貼文資訊

提供聯強目標價相關文章,想要了解更多聯強股票好嗎、聯強集團、synnex ... 6756-威鋒電子Factset市場預期、分析師評等、 目標價格中位數、外資券商評等和重申/升級 ... 於 retailtagtw.com -

#21.三大名師推薦熱門潛力股!IC設計、台積電擴產受惠6檔各擁題材

台股今(22) 日在電子權值股熄火下,維持平盤震盪走勢,終場收在17803點, ... 外資在財報出來後,多家也同時調高買進目標價,而且內外資持續買超 ... 於 finance.ettoday.net -

#22.IC設計旺信驊威鋒譜瑞3月及第1季營收創高 - 民視新聞網

信驊今天在尾盤買盤湧入推升下,股價由黑翻紅,收在3330元,上漲15元,超越矽力-KY的3195元,位居台股股王寶座。 高速傳輸介面晶片廠威鋒電子(6756)在 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.找威鋒相關社群貼文資訊

威鋒目標價完整相關資訊。 6756-威鋒電子Factset市場預期、分析師評等、 目標價格中位數、外資券商評等和重申/升級建議、買進/賣出/持有評等、前收盤價. 於 industry.arttagtw.com -

#24.[新聞] 威鋒將上市陳文琦:目標非追求股王而是- stock

對於是否再創股王奇蹟,威盛暨威鋒董事長陳文琦今(25)表示,從來都 ... 49 F →tctv2002: 本來以為目標價1300 沒想到目標價是超越大立光 11/26 16:19. 於 pttcareer.com -

#25.[情報] 威鋒電子處置大姐頭被關了 - PTT Web

[情報]威鋒電子處置大姐頭被關了@stock,共有36則留言,29人參與討論,21推3噓12→, 證券名稱: 6756 ... 2 F 推gameboy0618: 目標價130006/21 19:07. 於 pttweb.tw -

#26.綜合中型股指數Composite MidCap - 成分股- 經濟通 - ETNet

代號 名稱 按盤價 變動 變動率 成交金額 貨幣 00008 電訊盈科 4.480 0.000 0.000% 22.475M HKD 00013 和黃醫藥 28.900 ‑0.500 ‑1.701% 10.803M HKD 00014 希慎興業 23.550 +0.350 +1.509% 22.464M HKD 於 www.etnet.com.hk -

#27.焦點股:下半年營運將逐季走升,威鋒電子股價連日勁揚

【財訊快報研究員林宛儀】威鋒電子( 6756 )今年上半年營收年增63.8%,毛利率達52.3%,年增2.4個百分點,稅後淨利為3.93億元、相較去年同期成長逾1.5倍 ... 於 news.sina.com.tw -

#28.投資早報 - 聯邦銀行

威鋒電子 (6756) - 持續受惠WFH 需求,. USB 4 轉換帶來新成長契機 ... 維持買進評等,目標價54 元:聯強上半年雖受新冠疫情影響,業績衰退. 於 web.ubot.com.tw -

#29.Google入股黃袍加身!樺漢跳空漲停 - 自由財經

... 及旗下威鋒電子(6756)成為合作夥伴,搶攻物聯網市場,這次與Google合作備受市場矚目。 ... 外資報告》麥格理:樺漢股價被低估上調目標價 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#30.威鋒電子興櫃

臺股IC設計題材不斷,股價破千的「千金」股王一檔接一檔,生產USB控制晶片的興櫃股后威鋒電子,本周也向證交所送件申請股票上市,威鋒大股東. 於 www.natashahoare.me -

#31.香港電訊推3200 萬元「撐中小企疫境智勝」計劃 - 頭條日報

目標價 12元,止蝕價10.3元。 ... 住賞」及「快速支付系統」(轉數快)0%交易費,豁免智能POS 租機費(支援16 種電子支付,包括2022 年度第一期所有消費 ... 於 hd.stheadline.com -

#32.[情報] 威鋒電子處置大姐頭被關了

1 · cuteSquirrel: 紅茶一哥 ; 2 · : 目標價 ; reallove: 能連3第一款的其實都很猛 ; 4 · nodnarb1027: 沒當股王之前都很便宜,王雪紅三個字本益比保底 ; 5 · : 嘉 ... 於 ptthito.com -

#33.美系外資首評同欣電喊買進,目標價上看386元 - 財訊快報

美系外資重申加碼聯發科,目標價1320元,今年毛利率上看50% ... ( 3406 ),及伺服器相關股如博智( 8155 )、創惟( 6104 )、威鋒電子( 6756 )、嘉澤( 3533 ) ... 於 www.investor.com.tw -

#34.威鋒電子USB4明年放量貢獻,看好營運續成長

USB控制晶片廠商威鋒電子(6756)(以下簡稱威鋒)今(5)日舉辦法說會,財務長 ... 優於上季的53.19%,主要受到轉嫁成本予客戶,因此優於公司目標48-52% ... 於 www.moneydj.com -

#35.謝金河:股王製造機,王雪紅夫婦還有第三次機會? - 財訊

威盛電子旗下IC設計公司威鋒電子(6756),以每股60元登錄興櫃, ... 在2011年股價衝上1300元,那時高盛分析師高喊宏達電目標價上看2000元,全台灣都如 ... 於 www.wealth.com.tw -

#36.理財周刊 第1095期 2021/08/20 - 第 81 頁 - Google 圖書結果

不二價售居多。 ... YOUO YOUoY YQ0OYOOOYOOO ) 8/18 投信股票股票投信投信持股月初以来代號名稱庫存比率( % )」買賣超 3545 敦泰 3.56 -7252 7711 6756 威鋒電子 3.53 ... 於 books.google.com.tw -

#37.[新聞] 威鋒將上市陳文琦:目標非追求股王而是- 看板Stock

原文內容: 威鋒將上市陳文琦:目標非追求股王而是把事情做好威盛旗下興櫃 ... 明年應該陸續會推出支援USB 4.0規格相關電子產品, 預期威鋒將可受惠。 於 www.ptt.cc -

#38.威鋒電子漲停與聯發科創高說明一件事股林高手林鈺凱

相關個股:聯發科(2454)、精測(6510)、雍智科技(6683)、威鋒電子(6756). 早預告 17150點不是終點 而是起漲點 . 台股目標價 19611點? 威鋒電子漲停與 ... 於 www.wearn.com -

#39.護國神山、航海王業績發威台積電、長榮1月營收創歷史新高

觀察元月營收創新高的個股及產業,不少仍集中在半導體產業。如IC設計族群業績也展現強勁態勢,包括瑞鼎、安格、力旺、智原、威鋒電子、創惟、 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#40.王雪紅的「第3支飆股」?威鋒暴漲,它是未來股王還是泡沫

不過,一位國內投顧分析師表示,以威鋒營運數字來看,目前股價已明顯偏高了。 原因是,USB控制晶片當前大單,主要來自大廠,業者必須跟著巨人走,業績成長 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#41.今日熱門話題: 威鋒電子

2022-03-17 威鋒電子 台灣. ... Anue鉅亨; 2020-11-25 16:00 〈威鋒電子上市〉年底前掛牌引想像陳文琦:目標不是追求股王 - 鉅亨網; 2021-10-28 15:00 宏達電、威 ... 於 www.loohk.com -

#42.威鋒電子 - 北城證券

6756 威鋒電子, 實收資本額, 675 (百萬) ... 產 業 別, 電子上游-IC-設計 ... 股價淨值比, 8.89, 周D(9), 24.24, 綜合評分: 5.8, 建議: 列入追踪, 目標價: 480.7. 於 asp.peicheng.com.tw -

#43.威鋒電子股票是好公司嗎??威鋒電子股價合理嗎?

威鋒電子 股價怎麼知道? 因為威鋒電子是未上市股票,所以都是透過私人間的交易,因此沒有向上市櫃股票一樣有個成交價 ... 於 ipo168.tw -

#44.USB4崛起! 高速傳輸IC設計股「殺出一片天」 - 翻爆

此外,創惟也亮燈漲停,三大法人連續四個交易日買超高達6,865張;威鋒電子則是股價強漲近7%,市場看好,隨USB 4控制IC進入量產出貨期,威鋒電子下半年業績有望逐季走強。 於 turnnewsapp.com -

#45.選股才是關鍵! #祥碩(5269) #創惟(6104)... | Facebook

【影音】Intel、AMD訂單挹注+USB 4題材火熱,外資持續上修祥碩目標價? 【影音】受惠USB、Type-C強勁需求,高速傳輸介面廠威鋒電子備受市場青睞? 於 nl-nl.facebook.com -

#46.IC設計第3季營運旺信驊威鋒偉詮電譜瑞-KY創新高| 證券 - 中央社

受晶圓代工產能持續吃緊干擾,加上Chromebook等市場需求趨緩影響,IC設計廠9月業績表現不同調,部分廠商業績下滑,部分廠商持續攀高。普遍有不錯表現。 於 www.cna.com.tw -

#47.威鋒量能回溫股價上攻- 工商時報

法人指出,威鋒受惠於遠端辦公及遊戲機客戶拉貨動能強勁,推動USB控制IC出貨量大幅成長,使業績繳出亮眼成績單。 展望2022年,法人看好,威鋒將可望受惠於 ... 於 ctee.com.tw -

#48.威鋒目標價在PTT/Dcard完整相關資訊

6756-威鋒電子Factset市場預期、分析師評等、 目標價格中位數、外資券商評等和重申/升級建議、買進/賣出/持有評等、前收盤價 ... tw威鋒電子(6756) - 個股走勢- Yahoo!奇摩 ... 於 najvagame.com -

#49.最新最快財經, 金融及經濟| HKET經濟日報| 即市財經

... 次季料迎來方向性復甦、調高4股至「增持」 料內房股潛在升幅20%(附個股目標價) ... 【電子消費券2022】AlipayHK:近2萬人首日已用完5000元網上消費較去年增逾85%. 於 inews.hket.com -

#50.威鋒電子(6756)個股討論| 股市爆料同學會 - 理財寶

威鋒電子 (6756)即時股價最新爆料,掌握股友們對威鋒電子(6756)即時股價、技術分析、新聞、股利、營收、每股盈餘(EPS)等個股資訊的第一手消息,還有眾多股市達人協助 ... 於 www.cmoney.tw -

#51.[情報] 威鋒電子處置大姐頭被關了- Stock - PTT情感投資事業版

1樓 · cuteSquirrel: 紅茶一哥 ; 2樓 · gameboy0618: 目標價 ; 3樓 · reallove: 能連3第一款的其實都很猛 ; 4樓 · nodnarb1027: 沒當股王之前都很便宜,王雪紅三個字本益比保底 ; 5 ... 於 ptt-chat.com -

#52.[標的] 威鋒電子,盤子才買紅茶店 - PTT評價

1. 標的:6756 TW 威鋒電子2. 分類:無腦多,上看千元3. 分析/正文: 1代股王威盛2代股王宏達電. 於 ptt.reviews -

#53.林鈺凱分析師

《威鋒電子》 是頭也不回的一路向上狂飆之外其它如藥燉排骨《十銓》 誰的土地《胡連》 尚未公開的蓋牌股《水門案》 《台股目標價》 《一堆人體器官》 於 t.me -

#54.威鋒電子股份有限公司VIA Labs, Inc. 公開說明書 - 凱基證券

一、 公司名稱:威鋒電子股份有限公司. 二、 本公開說明書編印目的:現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用。 於 www.kgieworld.com.tw -

#55.6756威鋒電子- 股利狀況- 基本資料- 個股資訊

威鋒電子 (6756)個股即時資訊- 成交價: 426.00, 漲跌: -7.00. 於 stock.pchome.com.tw -

#56.股王

外界也好奇,威鋒能否繼威盛、宏達電,成為王雪紅與陳文琦夫妻手下一檔股王? ... 業績非最強,外資卻力拱距離目標價還有逾2成空間電源管理、AI 節前 ... 於 challenge-high5.ch -

#57.6756 威鋒電子- 個股新聞 - 富聯網

《業績-半導體》威鋒電子3月營收為3.50億元,年增36.73%. 【時報-快訊】威鋒電子(6756)3月營 ... 個股:威鋒電子(6756)調整現金股利配息率,每股配發10.98634597元. 於 ww2.money-link.com.tw -

#58.威鋒通過上市審議!王雪紅手中的第3隻小金雞 - 數位時代

今年截至3月31日為止,USB相關控制晶片的營業額為4億2389萬新台幣、占比為98.68%,以這樣的成長幅度,2020年的業績有機會上看20億新台幣。 而細看銷售地區 ... 於 www.bnext.com.tw -

#59.威鋒電子股份有限公司

需求者考量為出發點,除優化現有產品外,另朝向以領先業界推出新一代產品之目標努. 力前進,可望將業績再度推向成長高峰。 展望未來,威鋒電子受惠USB Type-C 及USB PD ... 於 www.via-labs.com -

#60.找聯強目標價相關社群貼文資訊

提供聯強目標價相關文章,想要了解更多聯強成交明細、聯強目標價、聯強2347相關財經 ... 6756-威鋒電子Factset市場預期、分析師評等、 目標價格中位數、外資券商評等和 ... 於 financetagtw.com -

#61.[新聞] 威鋒將上市陳文琦:目標非追求股王而是把事情做好

展望未來,法人指出,市場上廠商明年應該陸續會推出支援USB 4.0規格相關電子產品, 預期威鋒將可受惠。該公司的USB 4規格產品線,工程樣本已經流片,預計 ... 於 disp.cc -

#62.太平洋: 給予航發控制買入評級 - 中國熱點

指數名稱:納斯達克綜指;漲跌幅:-2.22%;最新價:13888.82 ... 近日,思特威(上海)電子科技股份有限公司(以下簡稱思特威)科創板IPO註冊申請獲得中國 ... 於 chinahot.org -

#63.HTC力挺CATCHPLAY 陳主望領著威鋒股價飛越600元| 財經

隨著宏達電股價在元宇宙題材下大發威,集團旗下的威鋒電子(6756)也飆上600元大關,昨(22)日收盤價達592元,成了宏達電級威盛集團下一個小金雞。 於 www.ctwant.com -

#64.王雪紅創造第三個股王? 謝金河:言之過早 - 蘋果日報

市場熱烈討論王雪紅旗下威鋒有沒有機會再當股王? ... 台灣之光,宏達電在2011年股價衝上1300元,那時高盛分析師高喊宏達電目標價上看2000元,全台灣 ... 於 tw.appledaily.com -

#65.小金雞威鋒助陣威盛股價達近兩年高點| 上市電子 - 訂房優惠報報

2018年威盛目標價,大家都在找解答。2020年11月26日— 威鋒將於今日下午舉辦上市前業績發表會。威鋒成立於2008年,資本額為6億元,投入開發USB相關控制晶片, ... 於 twagoda.com -

#66.元宇宙大發威,威盛集團啟動作帳行情,威鋒電子訂單有多旺?

本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧*** 台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點,三大法人期現貨同步做多, ... 於 money.udn.com -

#67.威盛目標價

鉅亨網提供你最完整的臺股資訊。2388-威盛Factset市場預期、分析師評等、目標價格 ... 威盛集團旗下的「小金雞」威鋒電子,今天(24日)以每股168元掛牌上市牌,等於在 ... 於 www.chisoku.me -

#68.最強三劍客 - 先探雜誌

USB4超級周期到來,相關概念股已經蠢蠢欲動,別忘了! 外資剛調高祥碩的目標價直奔2000元大關,而威鋒也準備在年底轉上市, 兩大高價IC設計成為照亮族群方向的燈塔… 於 weekly.invest.com.tw -

#69.世界先進外資目標價 - 職業貼文懶人包

威鋒目標價完整相關資訊。 6756-威鋒電子Factset市場預期、分析師評等、 目標價格中位數、外資券商評等和重申/升級建議、 ... 缺少字詞: 目標gl=世界先進股票 ... 於 career.jobtagtw.com -

#70.威鋒電子6756許錦松談元宇宙(USB4.0) - 熱血流成河

為元宇宙"新興重劃區"鋪路!威鋒USB架構革新打造裝置高速連結通道|非凡財經新聞|20211116 觀看次數:2859次2021年11月16日在繪圖晶片大廠輝. 於 davidli.pixnet.net -

#71.產業筆記概要 市場觀察 原物料 航運 車用 ABF 蘋概股

3189景碩雖然技術面相對強勢,但在已經接近目標價的狀況下,可能僅剩短線 ... 後年,近期相關個股有走出一波,其中營收占比相對高的為6756威鋒電子(雪 ... 於 www.hwa-guan.com.tw -

#72.德國計劃加速新能源發展機構:4大主線佈局光伏板塊

政策面與基本面共振,中金公司繼續推薦:1)量價齊升的逆變器環節陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份;產能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優新材;2) ... 於 catslavedailylife.blogspot.com -

#73.威鋒電子(6756) - 個股新聞- Money錢雜誌

個股新聞及研究報告 · 順達、群電、威鋒、中磊將除息 · 6、7日登場順達、群電、威鋒、中磊將除息 · 威鋒電子員工認股權憑證於110年第4季行使所發行之普通股已上市617,000股. 於 www.moneynet.com.tw -

#74.6756 威鋒電子LineReport

AI持有 威鋒電子(6756) 狀況的表現圖。 歷史重現. 收盤價, 操作, 目標價, 買賣%, 交易日, 成本, 買進後獲利, 空手後漲跌, 前次空手後漲跌, 前次買進後獲利 ... 於 114.35.160.133 -

#75.6756威鋒電子新聞股價營收財報及個股外資評等|台股 - 基金老 ...

6756威鋒電子股價及Factset市場預期、分析師評等、目標價格中位數、外資券商評等和重申/升級建議、買進/賣出/持有評等、前收盤價和最新目標價比較。鉅亨網提供. 於 invest.cnyes.com -

#76.《財訊》654期-掌握3大轉折 安心投資全攻略 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

nk 產品分類高速傳輸晶片電子標籤驅動 IC 面板驅動 IC 電源管理晶片高速傳輸晶片 ... 可望進一步從四三%提高到五三% ,因此給予力智買進的評等,目標價上看一千二百元。 於 books.google.com.tw -

#77.創惟(6104)1月營收創歷史新高 - 富聯網

... 股(22家)漲1.27%,其中威鋒電子(6756)、智原(3035)、耕興(6146)不僅月 ... 持平、0家看壞,目標價最低240元、最高245元與02/08收盤價221元相較, ... 於 moneylink.com.tw -

#78.威鋒電子(6756) - 股價走勢- HiStock嗨投資理財社群

威鋒電子 (6756) 上市股票, 股價391.5, 漲跌10.5, 提供股價走勢, 以及威鋒電子(6756)近期表現, 三大法人, 資券狀況, 即時新聞, 個股期貨, 營收損益, 歷史走勢, 還有威鋒 ... 於 histock.tw