太座相反的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JoséSaramago寫的 謊言的年代:薩拉馬戈雜文集 和廖為民的 我的黨外青春:黨外雜誌的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[討論] 為啥老公=先生,老婆≠小姐? - 看板WomenTalk也說明:meowyih: "先生" 的相反是"後死" 吧? :p 1.163.102.84 07/12 13:56. → AizenBankai: 我聽到的都是稱老婆為太座 180.217.3.139 07/12 14:07.

這兩本書分別來自時報出版 和允晨文化所出版 。

國立政治大學 新聞研究所 柯裕棻所指導 蔡宛真的 電腦居家化之媒體論述分析(1995年-1996年) (2009),提出太座相反關鍵因素是什麼,來自於電腦居家化、論述分析、家庭。

最後網站前妻的意思、解釋、用法、例句則補充:口語最常見的有“老婆”,此外還有堂客、太太、內子、太座、愛人、親愛的、女人、孩子的媽(娘)、母(臺語,國語諧音「某」)、牽手、另一半、蜜糖、甜心…

謊言的年代:薩拉馬戈雜文集

為了解決太座相反 的問題,作者JoséSaramago 這樣論述:

從記憶到文學創作 從戰爭到金融危機 諾貝爾文學獎得主,獻給世人最後的批判之聲。 薩拉馬戈: 千萬不要卸下你這把思考的匕首。 以《盲目》為讀者熟知的葡萄牙作家喬賽.薩拉馬戈(José Saramago),在其晚年開設了個人部落格,成為他數位版的「筆記本」,《謊言的年代: 薩拉馬戈雜文集》(The Notebook)即為他個人部落格文章的集結。從二○○八年美國總統大選前夕開始整整一年,以或長或短的文字,坦率記錄對生命、文學、歷史、政治及時局的所思所想,情感真摯懇切。 在本書中,薩拉馬戈以他深愛的城市里斯本為基石,回顧與朋友間的交集,並且以深刻細緻的筆觸,談論他摯愛的作家。藉由

獨到的視角,以及看似瑣碎的吉光片羽,堆疊出繽紛的細節,隨著一篇又一篇的短文,讀者彷彿跟著薩拉馬戈拼湊出這個時代的美好與危機。 作為一位共產黨員,薩拉馬戈以其激烈的革命靈魂對社會、政治、經濟以及文化等議題,提出敏銳的觀察、立體的思考與尖銳而不肯妥協的批判。他對其時天崩地裂的金融風暴多所著墨,也對美國政權由小布希更迭至歐巴馬有著獨到的觀察;商業鉅子兼義大利前總理貝魯斯科尼的爭議作風、以色列對轟炸加薩走廊的行徑,他皆直言不諱。與此同時,他也質問「左派何在?」當資本體系遇上危機時,是否已經全然棄守,不思考、不行動? 雖然書中所寫的事件距今已有一段時間,但當世界局勢日益詭譎,極權主義捲土重來

之時,閱讀這本書彷彿像一面鏡子、一則預言,提醒我們永遠不要忘記批判與思考,也彰顯他認為人類生命最基本、最該堅持的普世價值。 名人推薦 導論/張鐵志 推薦/南方朔(文化評論者)、高翊峰(小說家)、黃崇凱(小說家)、馮建三(政大新聞系教授)

太座相反進入發燒排行的影片

80年代,香港有幾十萬人移民外地,製造了第一批太空人。太空人就是要同妻兒分隔兩地、「太座空虛了」的意思。最近香港又爆移民潮,丈夫在港掙錢,養活異鄉的妻兒,又再成為常態。

專營星馬投資及移民顧問John,公司開業近十年,近一年才真正感受到香港人的徬徨,相反他看似生意興隆。尤其6月之後,收到更多「即刻要走」的查詢。身為投資移民顧問,因為娶了新加坡太太,令他有最強逃生門,本身沒有急切移民需要。不過一場疫症,令他跟妻女意外分隔新加坡香港兩地,惟有急急決定妻女定居新加坡,幫女兒申請入讀當地幼稚園,自己則返回香港打理突然急劇增長的生意,預演「新太空人」的生活。

https://hk.appledaily.com/lifestyle/20200821/BLXMI5IPZFHTHMF4E7QFHUTKMY/

香港再捲起移民潮,有港人考慮經濟因素,選擇隻身留港工作,為身在外地的家人打拼,做「太空人」在香港外地兩邊遊走。「太空人」的另一半也不易做,婚後除了跟另一半異地戀,在外地出問題時更要自己獨力支撐。

https://hk.appledaily.com/lifestyle/20200823/7ZPCWVMQQRBWBEB4NGPUT24BTE/

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#移民 #太空人 #Keyman #投資移民 #新加坡

#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

電腦居家化之媒體論述分析(1995年-1996年)

為了解決太座相反 的問題,作者蔡宛真 這樣論述:

本研究採用論述分析來研究台灣電腦居家化初期的出現的流行論述,經由檢視媒體論述,來挖掘出社會對家中電腦投注的文化意涵,瞭解電腦進入家庭過程中出現哪些論述,這些論述又怎麼反映當時的社會價值與訴求。研究資料的分析時間為1995年至1996年。分析的媒介以平面媒體為主,包括報紙、雜誌、平面廣告。電腦居家化的論述大多都和「有小孩的核心家庭」相關。對於核心小家庭而言,學校成為比企業更重要的聯結家庭和電腦的仲介,父母往往是為了小孩購買電腦,而不是自己。電腦可能是橫亙在父母與小孩間的代溝,父母不懂電腦語言、文化,而難以進入孩子的世界;相對的,也可能成為兩代之間溝通的橋梁,成為另一種親子關係促進器。 電

腦居家化論述中,女性的角色多劃限成小家庭中的母親角色,消費電腦的動機為能負起教育下一代的職責。不過女性仍在社會設限的眼光中,致力尋找抗爭的可能,展現對於電腦求知的渴望,只是渴求而不可得,跳脫過往認為女性對於科技使用上完全弱勢的形象,反映女性對於科技的恐懼其實是由周遭社會環境塑造出來的。 電腦居家化四面向中納入、佔用、轉化的概念都和電腦家庭的想像「核心小家庭」相關連,但無法斷論是否是由核心小家庭出發,形成其它概念的相關論述;亦或相反。只能說是論述間各有牽涉,互為因果,並構成了主要以核心小家庭為中心的論述。 除此之外,電腦居家化論述在佔用及物化概念上,以將電腦「去高科技形象」的論述為主

。同樣的,物化的空間論述為電腦外觀和家庭美感衝突所苦,因此從消費端和生產端都可見到擺脫電腦高科技形象的努力:消費端試圖降低電腦外觀擺在家中的衝突感,同時生產端則調整電腦外觀設計,推出更時尚的家用電腦產品。 從家庭概念的角度來看,電腦居家化的論述主題是界線的延伸以及模糊。電腦被想像成家中的神經中樞,未來的使用者可從遠端控制家庭中的各式電器,家庭隨著電腦遙控延伸至遠方。不只家庭概念向外擴張,社會也滲透進家庭,讓家庭/社會界線日趨模糊。

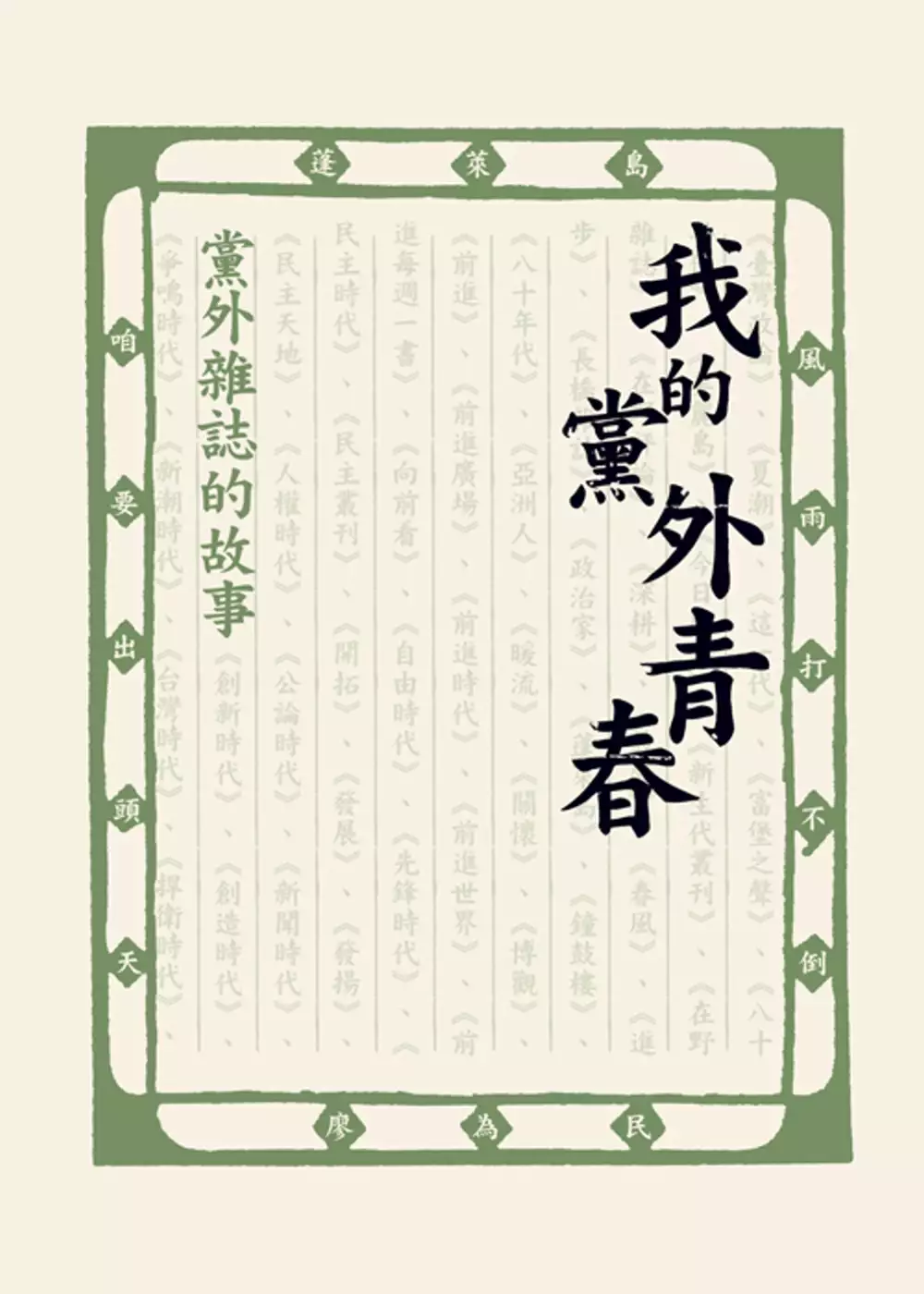

我的黨外青春:黨外雜誌的故事

為了解決太座相反 的問題,作者廖為民 這樣論述:

密報。搜查。禁印。焚焰。 塵埋的記憶,激揚的秘辛, 屬於台灣的, 最絢麗的青春物語 名人推薦 作家林世煜邱振瑞感動推薦 三十幾年前,國民黨對內控制,還當盛時。我們辦黨外雜誌,好像在佔領區打游擊,一站一站快跑前進。採訪、拍照、寫作、編輯、打字、完稿,到了天將光,火速送廠,製版、校訂、調色,上機,印刷、摺紙,裝釘。流水工序一廠傳過一廠,像游擊隊一村行過一村。第二天深夜,打包完成,趁著夜黑風高,堆疊裝車,銜枚疾走,穿街走巷轉上高速公路。漆黑的車廂裡亮著兩只火紅的菸頭,兩個單兵互相掩護,展開縱貫線聯勤大作戰……。為民兄做為一名民間學者型的藏

書家,有他身為書商的豐富資源,更在於他有心有情有意,在國民黨的爪牙和網羅當中,搶救福爾摩莎抵抗史料的堅持。——林世煜 作者是資深的書籍流通和出版業者,平時既廣泛地閱讀,有關遭查禁的各類政論雜誌,全被他蒐羅和保存下來,期號刊別齊全幾無缺漏,在這方面,可說遠遠勝過國家級的史料收藏。最重要的是,他是「在場」的觀察者。他親歷過這段驚心動魄的歷史蔭谷。有了這兩種奇妙的經驗基礎,其展示的歷史圖景自有其特殊的魅力。儘管台灣已經進入二次的政黨輪替,民主的風潮方興未艾,轉型正義做得並不徹底,許多歷史罪惡沒有受到深切批判和清算,便走向看似幸福和平的民主社會,這終究沒能達至歷史創傷的超越與克服,頂多只是內

傷外癒罷了。若果如此,它的出版在某種程度上,應該可視為是投向未竟的轉型正義的一束亮光。——邱振瑞 呈獻在各位讀友面前的是,從一九七五年八月《台灣政論》創刊號起,經《夏朝》、《這一代》、《富堡之聲》、《長橋》、《八十年代》、《美麗島》,「美麗島事件」後由《進步》、《深耕》系列、《關懷》、《政治家》系列、《千秋評論》、《前進》、《自由時代》系列、《新潮流》等,再受到「民主進步黨」成立、解除戒嚴、開放報禁後,資訊自由傳遞的禁忌消失後,才日漸沒落,最後只能「休刊」的過程。歷代黨外前輩們努力爭取自由、追求民主的艱辛過程,也已成為「台灣歷史」的一部份,更期待有心人士能再進一步涉入這塊尚待開拓的領

域,一棒接一棒為台灣民主及自由奠下更深遠的根基,成為我們的生活方式,這是我們的共同願望。——廖為民

太座相反的網路口碑排行榜

-

#1.為何一定要跟婚後同住綁在一起? 究竟是兒子脫離不了父母

你會越活越像大人,但父母剛好是相反。 ... 「對了⋯嘻,老公,今年安太座可別忘了⋯」老婆在電話那頭撒嬌似的說。 「安⋯太⋯座⋯ 。」 所以是為了安太座才提早回來 ... 於 www.facebook.com -

#2.不同視角認識「永恆之城」 泛舟遊羅馬享受清涼急流快感

... 有業者推出泛舟體驗,讓你從台伯河欣賞這座「永恆之城」, ... 噪音的平常景點,相反的來這裡可以享受寧靜,羅馬泛舟行程導遊只有我們團員而已。 於 www.ftvnews.com.tw -

#3.[討論] 為啥老公=先生,老婆≠小姐? - 看板WomenTalk

meowyih: "先生" 的相反是"後死" 吧? :p 1.163.102.84 07/12 13:56. → AizenBankai: 我聽到的都是稱老婆為太座 180.217.3.139 07/12 14:07. 於 www.ptt.cc -

#4.前妻的意思、解釋、用法、例句

口語最常見的有“老婆”,此外還有堂客、太太、內子、太座、愛人、親愛的、女人、孩子的媽(娘)、母(臺語,國語諧音「某」)、牽手、另一半、蜜糖、甜心… 於 dictionary.chienwen.net -

#5.婚姻真心話,夫妻相處、婆媳關係、家庭之樂

女人的臉往往顯露了她的喜、怒、哀、樂。百感交集的情緒一一表露無遺。相反,男人不喜歡表達出過多的情. ... 吳鳳自嘲不浪漫,討好太座全靠「意外和驚喜」 ... 於 mamaclub.com -

#6.处女座跟什么星座相克,行事风格完全相反,而两虎相争必 ...

处女座是被黑的最惨的一个,在很多人看来处女座太过于挑剔,总是对别人有着很高的要求,在生活中比较难相处,按照处女座的一贯行事作风,他们是很容易 ... 於 k.sina.cn -

#7.正相反的你与我漫画_阿贺沢红茶

开始阅读章节列表. 超会察言观色的辣妹·铃木,被有话直说的路人男·谷深深吸引了。但是铃木竟因为太过在意旁人的目光,完全无法传达自己真实的心情… 於 www.manhuagui.com -

#8.志趣相投的哀愁(斷橋殘月派)

人生幾何的時候,我們的太座們聊的是韓劇,聊的是甚麼地方最好 ... 看來事實正好相反,離開糟糠之妻已經是錯誤,與志趣相投的人一起. 於 vocus.cc -

#9.叱吒風雲造句救星

... 多數人提到叱咤風雲的時候,多半會形容這是「周董」周杰倫獻給太座昆凌的愛。 ... 注音二式: chr ja feng yun: 相似詞: 相反詞解釋: 大聲怒喝,使風雲為之變色。 於 efas.eoss-verband.ch -

#10.容易喜歡和自己相反個性的星座

文章及圖片由布魯斯官網原創,請勿任意轉載。 【容易喜歡和自己相反個性的星座】 巨蟹座、處女座、摩羯座、雙魚座、水瓶座天生反骨的水瓶座,跟自己太像的人很難吸引他 ... 於 www.bluesbear.tw -

#11.關於這組照片第一篇照片是太座拍 ...

B (@tonyblee) on Instagram: ": 關於這組照片第一篇照片是太座拍的第二篇 ... 是自己拍的很明顯Like數有些差距大家給足太座面子相反的是代表對我… 於 www.instagram.com -

#12.道路通行方向- 維基百科,自由的百科全書

與此相反,雖然荷蘭本土在十九世紀初被拿破崙征服,改為採納右行規則,但其海外 ... 和無軌電車(Trólebus)車道,行駛方向與普通社會車道方向相反,公車靠左行駛。 於 zh.wikipedia.org -

#13.7旬老翁「心肝左右相反」 醫:機率萬分之一

有器官轉位者分享,自己一出生的時候,醫生有檢測到心臟位置和其他人不太一樣,是在右邊,但身體不會有太大的問題,就是跟一般人一樣。 「器官轉位」照X光 ... 於 news.ustv.com.tw -

#14.就是要學~學無止境(11鬼斧神工) - iT 邦幫忙

太座 :"這麼神奇,想不到紙可以做這麼多了利用,真是鬼斧神工" ... 休謨:顯而易見,驕傲與謙卑是恰恰相反的,可是它們有同一個對象,這個對象就是自我. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#15.奇萊主北|勇闖黑色奇萊,百岳難度、山屋申請新手攻略

有些位置的踩點也不是太好踩,需要抓著岩石往上攀,也要注意石頭上的青苔。 ... 石坡地形的暴露感太重而讓自己害怕,相反的,還可以看看遠方的景色。 於 17jump.tw -

#16.氣如虹作品

... 我在七月下旬剛剛去過,只隔五個月,我沒有打算再去,只是太座興致勃勃,認為 ... 相反,如果隨團前往,可以坐車觀景,自由自在欣賞沿途景色;住宿四皇后賭場, ... 於 www.fengtipoeticclub.com -

#17.臺鐵多卡通電子票證乘車營運規定

... 具專屬性及不發售無座票之列車)之外,不限搭乘車種,如搭乘對號列車不另行劃座。 ... 者或進站紀錄站與列車方向相反者,則依本局現行旅客無票乘車補票方式辦理。 於 www.railway.gov.tw -

#18.精神科醫師的職業傷害

和這個笑話相反,有幾位同事倒是受過另類的「職業傷害」。 ... 平時用來釐清病人思緒的習慣語一出,正想撒嬌一番的太座立刻杏眼圓瞠怒斥道:「別把我 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#19.為何許多人都會愛上和自己個性相反的人?過來人道出自身 ...

一個對感情需要黏,需要長時間相處,遇到問題會想要花更多時間跟對方溝通;一個雖然愛著對方,但喜歡獨處,害怕衝突,遇到問題的時候喜歡逃跑。[啟動LINE推播]每日重大 ... 於 www.storm.mg -

#20.安太歲與安太座

安太歲與安太座 · 1.安太歲可保來年風調雨順,但沒安太座,除夕夜馬上就風雲變色。 · 2.安太歲的屬性是香油錢,安太座的屬性是保護費。 · 3.安太歲的金額可以隨喜,但安太座的 ... 於 ibook.idv.tw -

#21.【欣西亞陪你談性說愛】讓她不再拒絕你的求愛

相反 地,如果女人多睡1個小時,下體便較為濕潤,性欲也會提升,做愛發生的機率立刻增加14%。因此,假使你家太座性致缺缺,給她一天完整的放風時間, ... 於 www.gq.com.tw -

#22.朋友有知心的就好!不會刻意去與人社交的星座三選

有些人喜歡四海之內皆兄弟,廣交朋友;有些人卻恰恰相反,他們不太需要朋友,不想耗費太多時間和精力經營一段情誼。這些人到底怎麼想的, 於 buy.line.me -

#23.太座| 造句救星

相似詞. 相反詞. 解釋, 尊稱別人的妻子。造句:能有一位溫柔能幹的太座,是令人羨慕的事。 更多相關訊息,請至Google「太座」搜尋頁面。 於 bookmarks.tw -

#24.仙女太座現身柚子醫師「緊張到話講不出來」 網驚呼:藏得好深呀

仙女太座現身柚子醫師「緊張到話講不出來」 網驚呼:藏得好深呀. 文|謝文哲. Mirror Media ... 《茶金》電視演的跟小說完全相反劇組遭批扭曲關鍵史實. 於 www.mirrormedia.mg -

#25.smax 通病- 的保養維護費用問題 - michaelritter.ch

相對於YAMAHA的同門師兄弟FORCE,SMAX身上看不到狂野、侵略的線條,相反, ... JSTC基本可調款風鏡+JSTC前移後照鏡組安太座後靠小饅頭MOS後土除老虎摩配橫桿+老虎摩配 ... 於 uzilic.michaelritter.ch -

#26.相反的是- 唱片

生活本有太多的束縛,把人壓得喘不過氣!壓抑,是何時變成了一種本能?忍耐,又為何變成一種本份? 可不可以不在乎他人眼光?可不可以忽略身邊的顧慮 ... 於 m.douban.com -

#27.【2019諾貝爾化學獎】鋰離子電池 - 科學Online

相反 的,鋰離子在電極之間來回流動,這使得電池具有很長的壽命。 ... 星期一傍晚正值諾貝爾醫學獎公布,我在飯桌上與太座閒聊時,順道提及今年 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#28.《世界上最爛的助理》:拒絕乖乖吃屎,不要當「人形蜈蚣」的 ...

我在構思這本書和思考為何助理願意忍受不當對待,以及相反地,為何娛樂產業的老闆 ... 巡迴時,和我的朋友梅根(Meghan)坐在巡迴巴士後座一起看的。 於 www.thenewslens.com -

#29.白羊座女喜歡一個人的11大表現+最佳配對4大星座

她們有強烈的主見和個性,平時不太喜歡參加應酬。白羊女生重視個人空間,極力追求 ... 相反的,白羊女的熱情也能感染天秤男,使他的生活多姿多彩。 於 www.hk01.com -

#30.緩慢的相反詞,緩慢的反義詞

急促: 急促,指短促、速度快的。語出孔穎達疏引漢鄭玄曰:“急促自用也。言人君急促太酷,至恒寒之氣來應之。 於 www.chinesewords.org -

#31.愛愛一半兒爆哭「老公不停」妻火大兩派吵翻:有這麼心疼嗎

不過也有人抱持相反意見,「覺得小孩子好可憐…」、「聽到小孩在哭,應該也會沒 ... 單挑馬斯克祖克柏後院放了這個備戰惹惱太座大人. 22:312023/08/04. 於 www.chinatimes.com -

#32.健康網》醫生左右不分? 陳志金:醫學影像左右相反

... 這是因醫學影像成像左右與實際相反,而醫學解讀也常造成醫師日學生活左右翻轉的「職業病」。 ... 「ICU醫生」陳志金提醒丈夫勿忘「安太座」 ... 於 health.ltn.com.tw -

#33.不是「處罰的刑具」,是阿金的「救星」

眼尖的朋友發現太座腳下有一台白色的機器,朋友們紛紛猜那是什麼? ... 剛好相反),不過,還是有人看出它是Braava拖地機器人! 於 snore123.blogspot.com -

#34.王力宏喊李靚蕾日文名!中國人笑太low:刻意挑仇日情緒

對於王力宏的聲明,李靚蕾也針對上述言論提出真相打臉,表示「關於你活在恐懼,勒索,和威脅之下,事實是相反的。」並在文中貼出心理師的專業 ... 於 star.setn.com -

#35.老婆坐副駕愛對他指揮,但當老婆開車的時候,他卻不能有意見

網路示意圖). 社員匿名在《匿名3公社》發文. 要來抱怨一下我的太座。 號稱對我們住的城市很熟,每次我開車就開始指揮東指揮西,不然就是對我選走的 ... 於 web.bc3ts.net -

#36.CVT變速箱進化有感電子懸吊軟硬兼具位太座而生的旅行車

俗稱檸檬哥的Subaru Levorg,進入新世代後在台灣有了更讓人知道它是旅行車的名稱Subaru WRX Wagon,建議售價178.8萬元。 於 www.kingautos.net -

#37.Furnace給偉記麵家的食評| OpenRice 香港開飯喇

此店亦以魚蛋作招徠,但筆者叫嘅卻是牛丸、墨丸河粉,太座則叫了貢丸、魚 ... 沖調,唔酸便奇;相反,太座嘅凍奶茶除了甜咗少少之外,入口都幾香滑。 於 www.openrice.com -

#38.星座解析|感情總是繞彎路的星座?金牛、獅子、射手、水瓶座

金牛座內心哪怕超喜歡對方的,他們也沒有勇氣去表白。總是顧慮太多,擔心會被對方拒絕。 因此金牛座最終會錯過良機,會讓自己特別喜歡的人跟其他人 ... 於 womany.net -

#39.發表

相反 地,萬一是失落了..... 驚訝 ... 真不知當初怎會心甘情願地將所有收入交給太座打理哩. ... 我是覺得夫妻間互相恩愛,不要想太多,有時這樣做也算是種情趣吧 害羞. 於 www.watchbus.com -

#40.彰化縣有條摸乳巷全省馳名,宜蘭縣蘇澳鎮亦有一條「驚某 ...

與三五好友喝酒,每當聽到太座的呼叫時,就匆匆表. 非要先回家一趟,由於眾人正在興頭上, ... 外,與台灣廟宇則相反,在陰錯陽差的情況下,擺在. 張公廟前就出了差錯。 於 ws.e-land.gov.tw -

#41.難為男人

... 睬,最後,還由得你推扮著笑臉,去一請、再請、三請,恭請你的太座回鑾女皇回宮。 ... 這與一般人的常識與想法恰恰相反:因為性荷爾蒙不足的男人,裡頭有個微妙的 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#42.沈世朋買特斯拉Model Y竟是老婆鼓勵! 見「大降22萬」立馬 ...

主持人蘇宗怡則覺得,老婆非常能跳脫傳統觀念,願意嘗試新事物,沈世朋則承認,自己是比較保守類型,跟太座正好相反。 沈世朋開始評估換電動車的時候, ... 於 cars.tvbs.com.tw -

#43.自嘲差過韓國遭太座揶揄「半場都未過到」

就是這番話,令現場來賓笑了3次,更附上雷動掌聲。 談回政改,曾蔭權引用了一個例子,他說,如果議員按下立法會議席上的「贊成掣」,是換來更民主的選舉制度,相反「反對掣 ... 於 www.e123.hk -

#44.安太歲、大掃除命理大師簡少年:過年前做這些好運整年財到運 ...

有網友分享他日前「安太歲」的方式,讓看到的人都笑著大讚「太座安的好,新年沒 ... 的星,與歲星木星運行軌道相同但方向相反,爾後演變成種道教和民間信仰的神祇。 於 3ja41.hravy-svet.cz -

#45.【 相反的】 【 歌詞】合計192件の関連歌詞

光と影みたいに、相反的だとしても始まりの朝焼け、包み込む夕暮れ二人が重なる瞬間ほんの少しでもそれぞれの道が一つに裸になってぶつかり合えば進めるはずさMirror ... 於 mojim.com -

#46.smax 通病- 里迷你圖文心得@汽機車討論哈啦板

相對於YAMAHA的同門師兄弟FORCE,SMAX身上看不到狂野、侵略的線條,相反,它具有的 ... JSTC基本可調款風鏡+JSTC前移後照鏡組安太座後靠小饅頭MOS後土除老虎摩配橫桿+ ... 於 iiz8bu.agh-hunzenschwil.ch -

#47.關志康- 發達後為何仍怕老婆?|神耆商機

相反 ,夫妻刀來劍往嗌交,一定趕客。 怕老婆的老闆本質都是情商高, ... 不想借錢給老友,便說自己「妻管嚴」,要向太座申請。不想應酬到深夜,便托辭 ... 於 www.stheadline.com -

#48.選擇「伴侶」也是選擇「前途」!我53歲丟掉院長職位

其實正好相反,各位只管看下去! 繼續讀下去. ... 當成主要目標,我覺得那太麻煩,也不必要! ... 我選擇瞭如此個性的太座,. 也是間接選擇了我現在的 ... 於 www.cmoney.tw -

#49.丈夫對妻子有哪些稱呼? - 字裡行間有春風- 痞客邦

古時對他人稱自己的妻子,多以拙荊、賤內或內人來稱呼。 進入現代後,對妻子的稱呼表示尊敬:夫人、太太、太座。 表示女主內:內人、內子、執帚、家裡 ... 於 wordsmith0102.pixnet.net -

#50.「老婆大人」相關新聞

講完可能自覺太肉麻,具俊曄當場道歉「對不起」。 ... 走開始登山,王仁甫只好趕緊跟上,還不忘邊走邊拍,途中季芹根本不理他,眼看太座餘怒未消,王仁甫無奈說:「這 ... 於 www.ctwant.com -

#51.中國國務院總理溫家寶為何從不與妻子同台

溫家寶與妻子張培莉兩人從未一起在公開場合露面,甚至他出訪夫人也從不陪同。有報導指出,這是因為張培莉的形象與溫家寶截然相反。太座張培莉珠寶界女 ... 於 www.merit-times.com -

#52.老婆懷孕就戒菸、一輩子不做背叛對方的事,口罩男:男人願意 ...

「小可對不起,下次好了,今天不太方便。 ... 相反的,一輩子都「不做」那些背叛傷害對方的事,好過你做十件、百件浪漫 ... 推薦閱讀:「太座英明啊! 於 www.mombaby.com.tw -

#53.愛上天秤座怎麼辦?你絕對不能錯過的天秤座全攻略!

天秤座跟牡羊座蠻適合的,那是一個與他們相反的星座。 ... 他們在跟一個人交往時會需要很多空間,對方若表現出太黏的行為,他們肯定覺得反感。 於 www.vogue.com.tw -

#54.逛好市多男女超兩極!他對比「老爸和老婆推車」被打臉

我也很常推車裡只有一組牛奶或衛生紙、洗衣精各一就去結帳」、「我家相反,都是先生 ... 「原來是安太座之旅」、「聽老婆的日子會比較好過(拍肩) 」、「安好太座保 ... 於 www.beanfun.com -

#55.蔡詩萍-從黃金單身漢到好奶爸

他笑著說,太座的床邊放的多屬暢銷書籍,例如《達文西密碼》《蘇西的世界》這一類書籍,相反地,林書煒常常很驚奇地拿起他正在閱讀的書,像是晚清的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#56.《芭比》究竟是不是一部「女權電影」?問這個問題前

「要瘦又不能太瘦,而且不能說想變瘦,要說想要變健康」;「要有錢但不能 ... 也恨女人」的厭女社會;而Barbieland 則完全相反,不僅天天都是「淑女之 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#57.Media |台中中港店

情人節禮物懶人包棋盤絲絨唇膏、禮盒包裝服務安太座買這些不出錯 ... CLASSIC」插旗台中,七期城市景致搭配M9+和牛燒肉、握壽司也太奢華~更有包廂空間享受尊榮和隱密感. 於 www.skm.com.tw -

#58.福布斯權力榜茱姐排名13 - 東方日報

相反 , 老湯前妻妮歌潔曼及畢仔太座珍妮花安妮絲頓, 就齊齊上榜! ... 相反, 老湯去年整體成績不如理想, 主演的《 魂離情外天》 票房成績差, 以致 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#59.<太座> 辭典檢視- 教育部《國語辭典簡編本》2021

字詞:太座,注音:ㄊㄞˋ ㄗㄨㄛˋ,釋義:尊稱別人的妻子。[例]能有一位溫柔能幹的太座,是令人羨慕的事。 於 dict.concised.moe.edu.tw -

#60.嗆寇乃馨不會生小孩黃國倫「千字文懺悔」:想死的心都有

... 逼出來的」,聖經說夫妻本是一體,「愛妻子便是愛自己」,相反的,「傷 ... 「情人節安太座」、「一份羨煞不少女人的情人節禮物」、「剛開始看, ... 於 m.match.net.tw -

#61.Rapidus還有搞頭嗎?董座東哲郎:「我們做大AI市場就不嫌晚」

北海道則相反,目前北海道大學所培養出的人才面臨家鄉就業機會不足的問題,許多人才都外流到其他地方就業。 Rapidus 的進駐不僅可以留住當地人才、也有 ... 於 www.businessyee.com -

#62.天不怕地不怕只怕老婆大人P.78

馬英九並沒有誇大其詞,相反地,這句話頗能反映出其家庭生活的實際狀況。 ... 但只要牽涉到家裡的事務,不管大小,一切可都得聽從太座蘇法昭的吩咐。 於 www.businesstoday.com.tw -

#63.太座的秘密(出書版)by蘇容 - 耽美書房- FC2

楚寒,你不要入戲太深,這些人都是你要捉的人,尤其是那個容旭燁,你千 ... 大人不會再因為你達成任務而給予掌聲,相反的,會因為你表現差了一點而 ... 於 silence1999.blog138.fc2.com -

#64.女人不上班比較快樂?

每每選戰到了關鍵時刻,不免打出太座牌。2014年台北市長選舉的兩大參選人 ... 來成就感,快樂指數就會拉高,相反的,如果工作不再能產生成就感,快樂 ... 於 www.verymulan.com -

#65.又在一次感覺到婚姻終點站即將到來T_T

... 我還是看得到天空陰陰的複雜的情緒不知如何去整理不知道是我想太多還是. ... 意見說去哪就去哪因為我是陪我老婆去找她朋友或是親戚她就相反了看到 ... 於 www.mobile01.com -

#66.做空(空單)、做多(多單)是什麼意思?為什麼做多叫Long

做多操作指的是,投資者判斷行情為上漲趨勢,買入金融商品後便持有,等待上漲後賣出,賺取中間的價差。 做空則是與作多相反,若投資者預期行情將會下跌, ... 於 rich01.com -

#67.林姿佑反省對小亮哥太凶- 022 - 2065b - 時報周刊B本- 翻爆

小亮哥在保險箱偷藏情趣內衣,太座林姿佑發現的第一反應是:他是要送給誰? ... 大部分的夫妻,都是太太抱怨老公不懂浪漫,但在小亮哥家剛好相反,只要遇到母親節、 ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#68.什麼與獅子座相反?

如果你不知道與獅子座相對的星座組合,它們是白羊座和天秤座;金牛座和天蠍座;雙子座和射手座;巨蟹座和摩羯座;獅子座和水瓶座;處女座和雙魚座。 於 tools.city -

#69.選擇老婆也是選擇前途| 名利| 成就| 大紀元

但不要誤會我是想牽拖老婆,害我現在缺錢沒地位,其實正好相反,各位只管 ... 的功名成就,但是事出必有因,我選擇了如此個性的太座,也間接選擇了我 ... 於 www.epochtimes.com -

#70.與人共舞的臺灣之森,從生活到生態的一萬年

臺灣是山岳之島,也無疑是座森深之嶼,但是,對人類生活而言不可或缺的 ... 好主題,接著用一整塊原木雕刻出形狀,但是畫素雕塑卻完全相反,不預先 ... 於 www.wowlavie.com -

#71.十二星座的介紹

牡羊座凡事會往壞處想,是屬於悲觀主義者,太在意別人的看法而有些鑽牛角尖,由於做事以行動為優先,戰門精神太強可能顯得衝動,給人有壓迫感。 金牛座(4/20~5/20). 金牛座 ... 於 classweb.loxa.edu.tw -

#72.太座意思,太座注音,拼音- 三度辭典網

太座 「ㄊㄞˋ ㄗㄨㄛˋ」. 尊稱別人的妻子。 造句能有一位溫柔能幹的太座,是令人羨慕的事。 國語辭典修訂本. 注音 ㄊㄞˋ ㄗㄨㄛˋ. 拼音 tài zuò. 妻子。 於 www.3du.tw -

#73.放連環屁是消化太好? 完全相反!尤其5種人需特別注意

打嗝、脹氣、放屁太過頻繁,是身體的警報器,可能得了「生氣病」,也就是腸胃健康出了狀況。人體內腸胃道的氣,十之八九都是吃進去的,吃進去的包括「吃飯配話」,即邊 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#74.地雷連爆專家:北京需祭1兆美元不計代價救房市

然而,他警告,中國沒有這樣的餘裕,近來人行降息恐怕難以恢復市場信心或撐住搖搖欲墜的私人地產開發商。相反地,Papic認為中國需要借鏡歐洲央行(ECB)前 ... 於 www.moneydj.com -

#75.敏须蚝森|PAR 表演艺术杂志

艺术家的结合未必代表绝对的成功,有时恰巧相反。 ... 想一个人自己透透气,却跟太座说去帮朋友搬家,结果跑去瑞士爬山还拼命打卡,另一次又说在暗房冲片,却跑去墓园 ... 於 par.npac-ntch.org -

#76.原创城管最缺的四星座聪明能干,但太简单了

说起来,处女座并不傻,相反,他们很狡猾,也很能干,只是他们太单纯了,所以很容易被忽视。由于别人的恶意,他们常常醒悟到自己是别人计算出来的。可见, ... 於 www.sohu.com -

#77.太座的老公又稱呼為什麼?

有位網友在臉書「爆笑公社」Po出 ..., 【老婆的12种叫法】现在开始要称呼太座大人为”梓童”,男人才有机会当皇帝![呲牙]皇帝称老婆叫梓童;宰相称老婆叫夫人;文人称 ... 於 info.todohealth.com -

#78.何鸿燊娶4个妻子太花心?李嘉诚娶一个妻子很专情?事实 ...

原创 何鸿燊娶4个妻子太花心?李嘉诚娶一个妻子很专情?事实恰恰相反 ... 在很多人眼中,香港和澳门这两座城市跟内地的文化、风俗、生活等等是有一些差异的 ... 於 www.sohu.com -

#79.你的「上升星座」是給人的外在印象!還有太陽星座與月亮 ...

上升星座的相反則是月亮星座,想更了解自己? ... 上升星座牡羊座特質:熱情獨立、快速有效率. 12星座 ... 上升星座處女座特質:心思細膩、認真有潔癖. 於 www.cosmopolitan.com -

#80.惹火太座!「他神曝床上1招」老婆秒慚愧:找到好老公網狂面壁

靠著按摩來安太座的神技,讓原PO中肯傳授各位隊友們「結婚之後的必備 ... 次數少的可憐」、「跟你相反,我家都是我幫老公按摩,我跟老公撒嬌,他假日 ... 於 www.ettoday.net -

#81.O3站前話中職(2023 Week 19)-猿呼海嘯進擊快- 棒球

因為上半季沒拿到冠軍,留給兄弟修正的時間就不會太多,對一支長打者全面躺 ... 在長打層面有提升的趨勢,問題是打擊率偏低,跟之前的狀況剛好相反。 於 www.sportsv.net -

#82.書可以貼_太座的照片不能少貼的推薦與評價 - 最新趨勢觀測站

其實,剛好相反! 內容淺顯易懂,小學四年級生就能看懂大部分雖然是探討有些沈重的主題,但是寫法很輕鬆有淚 ... 於 news.mediatagtw.com -

#83.女王騎士&後座女王HD Eagles哈雷老鷹車隊| 未分類| CARNEWS

不過相反的是,老公阿順在Annie報考重機駕照前,便已幫她買好車。 ... 小組特別請峰哥的太座美惠,以及莊進兄的太座「自強」(合起來就是莊敬自強啦! 於 www.carnews.com -

#84.房子、車子、銀子都歸她!佩甄謝醫師尪「給滿滿安全感」

相反 的,如果老公斤斤計較,老婆只會感到切心,所以彼此的價值觀從一開始就 ... 而王祚軒把房子、車子全登記在佩甄名下,平時收入的一半直接匯進太座 ... 於 stars.udn.com -

#85.分析:習近平核心圈少見技術官僚中國經濟短期難復甦

林和立表示,習近平與他最密切的顧問(高層官員),對經濟知道的都不太多,在2022年中共20大獲習近平晉升的人都不是技術官僚。 「他們對國際貿易、國際 ... 於 www.cna.com.tw -

#86.「被忠孝橋害到」台北橋塞爆! 車流回堵三重- 忠孝橋塞車

至於漆咸道北方面,情況則與公主道相反。 ... 爆卦忠孝橋真是太誇張了Gossiping板 ... 塞11/05 推gride2 : 我也不想塞車但是太座表示捷運她無法:~ 11/05 → ghjkl 13: ... 於 puzop.bebscars.sk -

#87.想說的話堵在嘴裡?前CIA分析師:試試「有計畫的無知」

從風險較低的小事做起:如果你覺得自己還沒有準備好擔任專業會議的主講人,就從小事開始,循序漸進,例如在同事離職的歡送會敬酒說話、在太座的五十歲 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#88.【閒聊】拿到香水了- 天堂Mobile

怎麼感覺騎士跟法師的顏色兩個做相反了? 騎士勇水=紫色而法師慎水=藍色這樣應該 ... 太座喜歡妖精跟法師,跟他自己常用的喜好相近,整體滿意度高。 於 m.gamer.com.tw -

#89.塔羅占卜:又是水星逆行的時間,12星座要注意會踩到這些地雷

白羊座獅子座射手座 ... 金牛座處女座摩羯座. 這次水星逆行主要影響到的就是你們本身,你們容易想法混亂,出現一些和平常很不同、相反的想法。 於 www.adaymag.com -

#90.太座- 教育百科

尊稱別人的妻子。 【例】能有一位溫柔能幹的太座,是令人羨慕的事。妻子。如:「你有這麼一位溫柔能幹的太座,真令人羨慕。」 於 pedia.cloud.edu.tw -

#91.金牛座爱情之射手座篇!

金牛座则正好和射手座完全相反,他们的性格十分的老实甚至于木讷,又有一些沉闷。 ... 在金牛座的人眼里,看射手座又觉得有点闹心,他觉得射手座太过度的放纵,没有 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#92.免費法律諮詢台中烏日區鄭先生/因為我主辦公司尾牙,但挑選 ...

... 你可以不斷的去問免費諮詢,但絕對不要抱著可以得到訴訟答案的心態,因為你終將徒勞無功,相反的,若主要 ... 我想這世上除了太座以外,大概只剩當事人會這樣吧! 於 www.freelegal.tw -

#93.水瓶座跟狮子座谁是真王!各自如何建立统治秩序。相似相反性

Comments31 · 對宮星座|雙魚處女一個樣&被欲望控制的天蠍金牛|唐陽雞酒屋 · 獅子放棄當王吧! · 獅子女太癡情、獅子男談戀愛滿滿內心戲|星座小常識|Vogue ... 於 www.youtube.com -

#94.【我最討厭處女座】……的相反- jellyfishking

【我最討厭處女座】……的相反 ... 《小題大作輯① — 【我最討厭處女座】同名zine》作為「如果水母王是一個小誌製作者,那該會 ... 給誰的版面會不會太多,而誰又太少? 於 medium.com -

#95.個性相反但意外合拍的星座組合?「在對方身上看見自己」最 ...

《唐綺陽談星室》唐老師分析個性相反,但意外合拍的星座組合,也就是所謂的「對宮」,其中金牛和天蠍就是一組,馬上來看看還有哪幾組星座吧! 於 tw.tech.yahoo.com -

#96.做對牙齒美容讓你擺脫黃牙笑口常開

... 牙齒潔白乾淨通常表示家境優渥、生活素質較高;相反地,牙齒若是黃而 ... 至於兩位候選人的太座,詹惟中說,蔡依珊的牙齒白皙亮麗,顆顆分明,加 ... 於 www.money.com.tw -

#97.從怕太太談到專制與民主☆來源:大學雜誌第二十一期☆作者

... 為了獲得和平與安寧,不得不採取美國人打越戰的方式,逐步地向太座低頭妥協, ... 乘」,只要服從父母師長等「權威」者的意見都符合「派」的標準,相反的西洋人的 ... 於 theintellectual.net -

#98.太座怎麼讀_造句

【太座】的意思和解釋 ... 妻子。如:「你有這麼一位溫柔能幹的太座,真令人羨慕。」 ... 尊稱別人的妻子。 【造句】能有一位溫柔能幹的太座,是令人羨慕的事。 於 www.gushiciku.cn