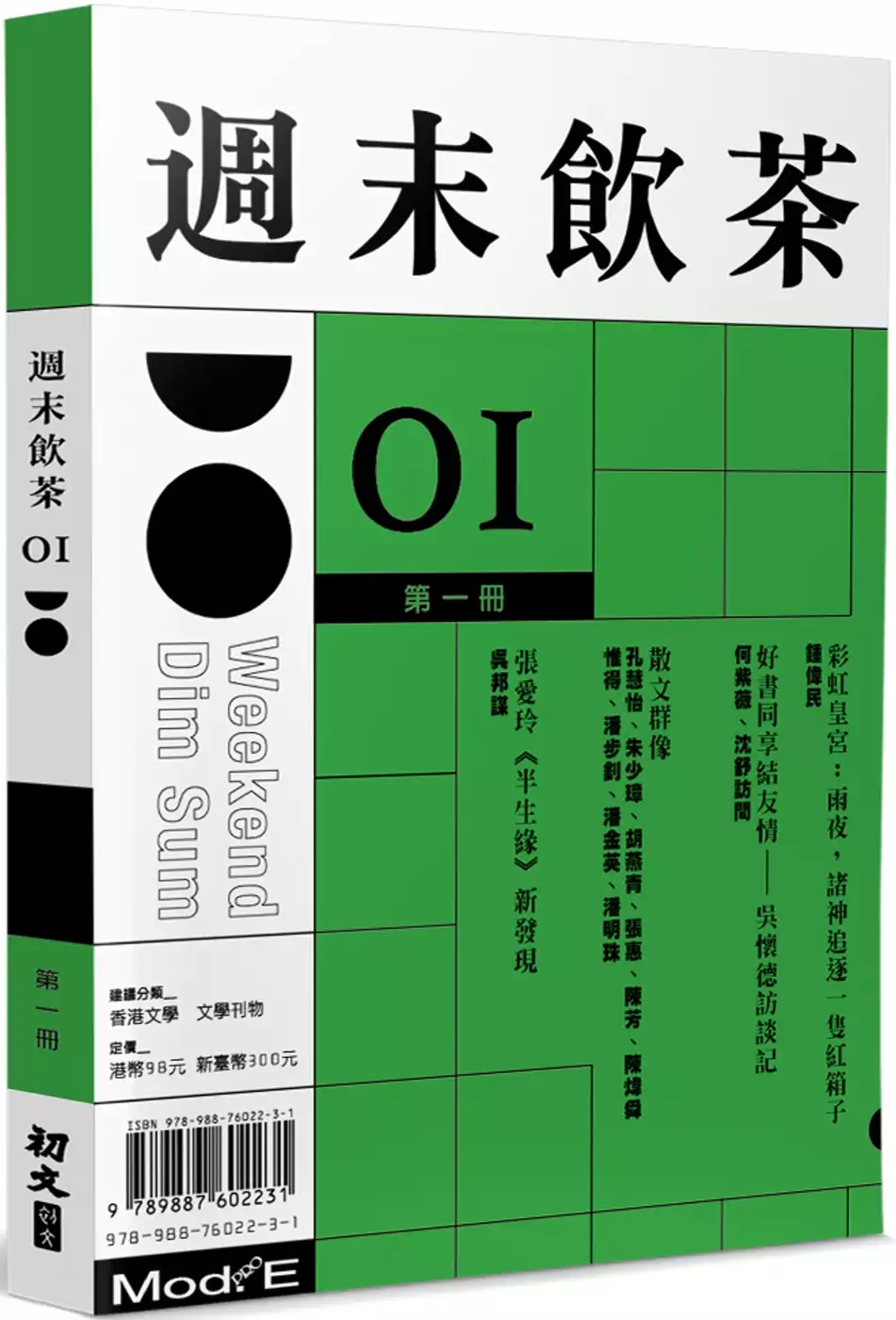

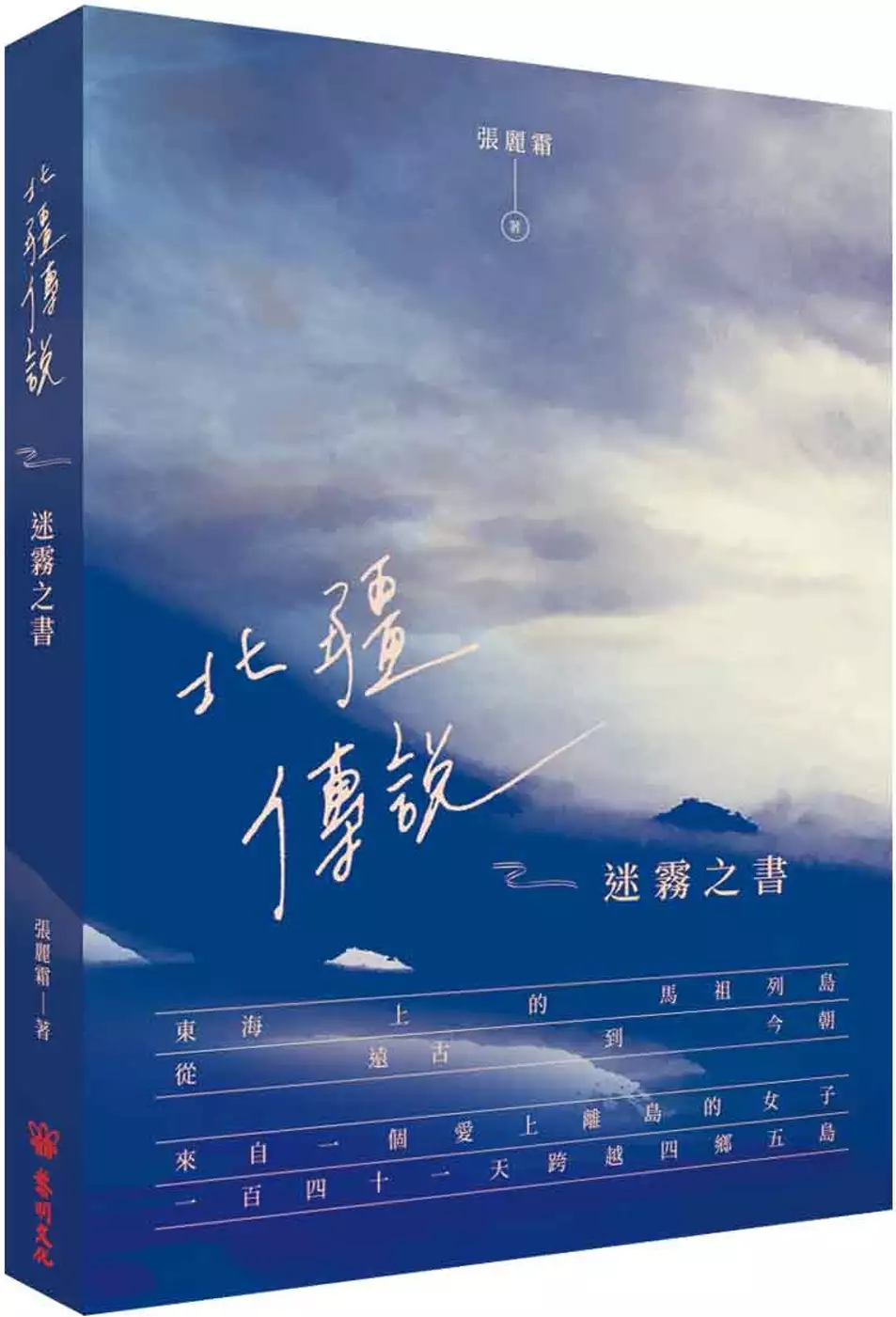

大埔在哪的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦初文出版社寫的 週末飲茶(1) 和張麗霜的 北疆傳說:迷霧之書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大埔鄉:基本信息,行政區劃,交通,教育,旅遊,曾文水庫,螢火蟲生態 ...也說明:大埔 鄉位於台灣嘉義縣的東南隅,東接阿里山鄉及高雄市那瑪夏區,西與台南市白河區、東山區接壤,南與台南市南化區、楠西區相連,北則與中埔鄉、番路鄉為鄰,為嘉義縣 ...

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和黎明文化所出版 。

國立成功大學 都市計劃學系 曾憲嫻所指導 陳家敏的 鄉村推動關係人口及支持系統建構之研究-以臺南市東山區為例 (2021),提出大埔在哪關鍵因素是什麼,來自於地方創生、關係人口、鄉村地區、支持系統。

而第二篇論文國立東華大學 公共行政學系 朱鎮明所指導 楊子萱的 我國地方創生政策之方案評估 (2021),提出因為有 地方創生、政策評估、方案評估的重點而找出了 大埔在哪的解答。

最後網站嘉義大埔鄉原來嘉義還有群山圍繞的世外桃源 - Yahoo奇摩則補充:旅咖從台中出發,所以從台南玉井進入,在由嘉義中埔鄉回台中,從最遠的開始往回跑,今天行程包含了曾文水庫景觀台、曾文水庫環湖、歐都納山野渡假村、大埔 ...

週末飲茶(1)

為了解決大埔在哪 的問題,作者初文出版社 這樣論述:

古往今來,茶是一種文化。唐代陸羽寫出了第一部茶學專著《茶經》,宋時蘇軾《望江南》:「且將新火試新茶。詩酒趁年華。」,直至現今茶變成普羅大眾的消遣文化。茶與文字的搭配,既是一種樂趣,也滋養著文人雅士的創作靈感。 茶煙繚繞,借茶抒發情致。淡淡茶香放鬆心情、釋放壓力,因此這本也是大家逃離現實荒謬的一個小天地。這個週末,無論你在哪裡,《週末飲茶(1)》都會陪著你過週末! 精選內容 〈彩虹皇宮:雨夜,諸神追逐一隻紅箱子〉/鍾偉民 〈好書同享結友情——吳懷德訪談記〉/何紫薇、沈舒訪問 〈張愛玲《半生緣》新發現〉/吳邦謀 散文群像:孔慧怡、朱少璋、胡燕青、

陳芳、陳煒舜、張惠、惟得、潘步釗、潘金英、潘明珠

大埔在哪進入發燒排行的影片

#康公夜市 #澳門首個流動型夜市 #泰Hea檸檬茶 #阿志麵家 #夜市 #澳門節目

——————————————————

知不知道澳門首個流動型夜市在哪?

它位於十月初五街康公廟到新馬路的一段小路

是一個只會在星期六日晚6點到10點

曇花一現的一條100米不到的小夜市

想知更多

去片啦!

——————————————————

探店mark

人均:$80/人

地址:康公廟前地

時間:18:00–22:00(逢星期六日)

——————————————————

#澳門 #澳門美食 #食在澳門 #街頭美食 #macau #macao #macaufood #macaufoodie #macaofoodie #macaofood #foodporn #foodphotography #foodie #macaulifestyle #macautravel #playamacao #foodstagram #澳門美食推介 #美食 #美食日記 #叄點叄食堂

鄉村推動關係人口及支持系統建構之研究-以臺南市東山區為例

為了解決大埔在哪 的問題,作者陳家敏 這樣論述:

地方創生為本國面臨總人口減少、人口過度集中及城鄉發展失衡等議題,被定位為國家安全戰略層級的政策,由國發會負責整合部會資源,推動創生工作。鑒於我國推行地方創生多位於鄉村地區,思考地方創生策略時,也應從鄉村發展脈絡及聚落背景探討。鄉村除了建立人口意識外,如何善用其資源,吸引人來到鄉村,能夠在區內生養後代,是值得關注的議題;而移住到一地,背後思考的因素牽涉廣泛,本研究以日本近年來提倡的「關係人口」概念,關注人口頻繁交流至最終移住的過程,並透過此觀點來探討地方創生欲達成的人口回流,應如何對接需求,建立所需的支持系統。本研究以個案研究法,挑選被列為優先執行地方創生的臺南市東山區為研究對象,以參與觀察及

訪談方式搜集資料,進入場域參與生產活動與日常生活,期待藉由個案的討論,理解在地脈絡,剖析地方議題後,對地方關係人口特質進行歸納整理,檢視個案在推動地方創生時如何運用此概念來面對危機與創造轉機。研究發現東山區因自然遊憩資源與龍眼、咖啡產業所營造的生活氛圍,是吸引人造訪且持續前來的因素,然而,龍眼產業面臨著季節性缺工問題與產業技藝傳承的困境。區內關係人口經調查後,在頻繁來往間,對於生活在此地已有想像,但因資訊不夠透明、從業管道相關支援的限制以及地區所展現的價值觀呈現不一,多數關係人口無法持續深化關係,只能停留在頻繁造訪的階段。因此本研究提出協助關係人口邁入移住階段前與定居後的具體支持系統,以地方創

生2.0政策中,全力提升地區培力所孕育的「青年培力工作站」,以工作站角色,提供地方移住諮詢窗口,在就業部分,結合目前生產經驗所建構的農業生產支援與營收模組化,並提供非從農事業在空間或是人脈需求的打通,最後則創造場合與活動機會,讓關係人口彼此間或與地方的社會網絡連結能夠更縝密,藉此也為影響地方的認同感,作為持續吸引人來往地方的關鍵。鄉村地區因條件、資源,面臨的狀況與議題皆不同,本研究希望以自身的實踐過程,在參與式觀察與訪談方式交互運用下,透過深入踏查、議題定位到提出實踐方向此過程,能夠提供給更多研究者、相關行政單位做支持系統建構的先期研究指引。

北疆傳說:迷霧之書

為了解決大埔在哪 的問題,作者張麗霜 這樣論述:

金門、馬祖兩地駐島作家 張麗霜 2021年度最新力作 東海上的馬祖列島 從遠古到今朝 來自一個愛上離島的女子 一百四十一天跨越四鄉五島 沒有浪跡天涯過的靈魂唱不出遊子的心聲,未經苦難的筆鋒寫不出生命的厚沉。 作者堅持著旅遊寫作時「無論寒暑上山下海親自走過」的信念,在馬祖四鄉諸島間靠著不斷的移動與認真的聽與看、走與問,繼十二萬字的前書《北疆傳說——那年以來馬祖的美麗與哀愁》之後,再次寫下將近十萬字的百見千聞,以文學的筆觸,留下屬於這個時代更多的島嶼美景、民俗風情、真實人物以及動人的故事,並以百張親自拍攝的照片呈現列島的今貌。 列島終年迷霧,即使霧沒來。

二至五月的列島經常輕霧繚繞,有時乾脆鎮日沉浸在霧海裡。當大霧來時,海空停航,島一關,人與島一起穿越到桃花源記那年代或者更早的作息,與世隔絕。 從前那年代,距今幾百、幾千年。在列島未開始考古發掘前,憑東莒大埔石刻推斷自明朝已有人居,依據南竿大王宮的石碑把歷史追溯至元朝。東莒熾坪隴考古遺址將人類居住史前推至六千年前的史前時代,而當亮島人遺址出土更上推到史前八千多年。 即使霧季遠離,列島依然籠罩在無形的迷霧裡,未曾因為夏日的濃豔或者東北季風的狂嘯而消散。 若將列島當作一本書閱讀,空間將其散頁在東海之上,以致難以一次窺探全貌,而時間則偷走一些文字,使其擁有某種神祕的未知與待解

。 由於各島各具風情,要尋找某種特定的美,只能親自上特定的島嶼去相遇;在不同的島嶼上所聽來天南地北、截然不同的故事,則會誤以為它們彼此相隔遙遠。 因此唯有像拼圖般將各島完整歸位後,才能較完整的定義列島之名「馬祖」二字。 東引島上當年種著罌粟花的土地上,如今綻放著全台唯一的紅藍石蒜。 南竿島清水村早年的自然砂灘因防波堤的興建、海砂的挖取導致泥灘、砂岸、水泥岸混一體,如今國家級的清水濕地在此生息。 被構工挖沙挖到岸石愈來愈高的莒光坤坵沙灘,全世界數一數二的方塊海在此現蹤。 從繁華一時到杳無人煙,成了無人島的大坵後來變身為梅花鹿之島,二○二○年十月舉行

兩場史無前例的「大坵暗空之夜」,並著手推動「暗空島嶼」的國際認證。 歷史虛虛實實、禍福相倚。每個時代的人在求生與享受生命之間,讀著過往,也寫著未來。 每一個當下,均會成為長久未來的一部分過去。而且千古不變的,許多的篇章將散落在歷史長河上悠悠飄蕩,直至有一天有人跨越時空與其相逢,開始拼組這些碎片憑以認識從前。 未來裡,當有人翻開書本來讀我們時,或許在傳說與歷史之間,在回頭與往前的重疊與交錯之間,這個島嶼仍然像一本迷霧之書。終究,我們的故事太豐厚,無法一次被看盡、被看懂。 本書特色 圖文並茂,並精選百餘張精緻美圖,增添視覺感受,以饗讀者。

我國地方創生政策之方案評估

為了解決大埔在哪 的問題,作者楊子萱 這樣論述:

隨全球化及資本主義發展,人口逐漸往都市集中,引發城鄉差距、就業機會不均及鄉鎮凋零等問題,台灣長期以來建設走向重北輕南、人口過度集中都市,以及少子化、高齡化等人口結構變化,鄉村人口外移,導致地方經濟面臨發展的困境。行政院國發會在2018年底推出地方創生國家戰略計畫,期望「2022年地方移入人口等於移出人口,2030年地方人口能夠回流」為目標,並以未來維持總人口數不低於2000萬人為願景。政府訂定地方創生KPI包括地方移住人口、地方就業情形、地方居民收入或地方學生數等面向,並探討政府在推動地方創生政策方面有哪一些重要的方案與實際做法,這些方案的結果與做法為何?在地方創生政策推動之後,是否有達到原

先設想的政策結果?本研究說明地方創生之政策過程;再以方案審核評等工具PART,初探臺灣地方創生政策之績效評估;最後利用OpView Trend大數據分析系統,並進行政策聲量的剖析。

大埔在哪的網路口碑排行榜

-

#1.歐都納山野渡假村(度假村)(臺灣大埔鄉)優惠 - Booking.com

歐都納山野渡假村交通便利,距離著名的西拉雅國家風景區步行不到17 分鐘,附設戶外游泳池和健身中心,並提供免費停車場、舒適客房及免費WiFi。 飯店距離白馬亭步道和冬 ... 於 www.booking.com -

#2.大埔強拆周年》歷史不能忘記大埔事件公庫全紀錄

苗栗縣政府為擴大竹科竹南基地(補充:國科會於2013年發表聲明指稱無此計畫),強制徵收大埔居民土地。「怪手開進私有地、挖毀即將收割的稻田」,暴力舉措 ... 於 www.civilmedia.tw -

#3.大埔鄉:基本信息,行政區劃,交通,教育,旅遊,曾文水庫,螢火蟲生態 ...

大埔 鄉位於台灣嘉義縣的東南隅,東接阿里山鄉及高雄市那瑪夏區,西與台南市白河區、東山區接壤,南與台南市南化區、楠西區相連,北則與中埔鄉、番路鄉為鄰,為嘉義縣 ... 於 www.newton.com.tw -

#4.嘉義大埔鄉原來嘉義還有群山圍繞的世外桃源 - Yahoo奇摩

旅咖從台中出發,所以從台南玉井進入,在由嘉義中埔鄉回台中,從最遠的開始往回跑,今天行程包含了曾文水庫景觀台、曾文水庫環湖、歐都納山野渡假村、大埔 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#5.三峽大埔郵局 - 中華郵政全球資訊網

局號 031133-9; 局名 三峽大埔郵局(板橋33支); 郵務局號 220033; 成立日期 民國49年9月25日; 電話 郵務: (02)2671-1198 儲匯:(02)2671-1198; 傳真 郵務: (02)2673-2554 ... 於 www.post.gov.tw -

#6.大埔老街嘉義景點玩全台灣旅遊網

「大埔老街」全長約有100多公尺,老街上目前還保存著幾戶老式屋舍,位於大埔老街尾端有棟建築外觀呈現古色古香的廟宇-北極殿,裡頭主祀玄天上帝,是村內重要信仰 ... 於 okgo.tw -

#7.嘉義大埔水庫

2021-09-28 13:30 聯合報/ 記者魯永明/嘉義即時報導大埔水庫翁章梁. 關閉. ... 曾文水庫是南臺灣重要水庫之一,於1967年開始建造,1973年完工,水庫滿水位 ... 於 castagne.ch -

#8.奇特造型漂流木小提琴成嘉義大埔觀光亮點| 地方| 中央社CNA

嘉義縣大埔鄉和平村民以曾文水庫漂流木打造小提琴,約20把背板描繪大埔生態、風景,造型奇特的提琴,在西拉雅國家風景區管理處大埔旅遊資訊站展出, ... 於 www.cna.com.tw -

#9.大埔街77號- 苗栗市 - 591實價登錄

苗栗縣苗栗市大埔街77號實價登錄資料來自內政部,提供分格局查詢,價格更準!大埔街77號,共0戶,歷史實價登錄共1筆,成交均價17.3萬/坪。找大埔街77號成交記錄、房價 ... 於 market.591.com.tw -

#10.7旬醫生林英龍守護大埔,24小時待命「即刻救援」 - 遠見雜誌

五年前,林英龍接下大埔醫療站醫師一職,擔起全鄉4000人的健康安危,每天24小時待命,要在死神手上搶回人命。常年與家人分隔兩地,他如何堅定行醫 ... 於 www.gvm.com.tw -

#11.歐都納山野渡假村 - 四方通行

在一次偶然的機會裡來到於曾文水庫旁的「大埔鄉」, 當地民風純樸,自然與寧靜的氛圍讓人沉澱心靈與放慢腳步, 從此適逢假日就會與三五好友相約造訪, 於 www.easytravel.com.tw -

#12.嘉義縣遊程推薦|大埔鄉觀光旅遊自由行八大景點吃喝玩樂懶人包

這次所安排的一日遊行程內容包括曾文水庫環湖、大埔湖濱公園、玄山咖啡、色咪咪漂流木工作室、歐都納山野渡假村、迦寶火龍果冰淇淋、青雲瀑布以及跳跳生態 ... 於 itaiwanlife.com -

#13.省道座標

Stake RoadName latitude longitude X_coor Y_coor Maintenanc 40790812 319K+000 台3線 23.374926 120.61214 210350 2585854 五工處 40790813 319K+500 台3線 23.370885 120.610332 210164 2585407 五工處 40790814 320K+000 台3線 23.368132 120.611064 210238 2585102 五工處 於 sheethub.com -

#14.「大埔美」找工作職缺-2022年5月|104人力銀行

2022年5月23日-719 個工作機會|生產管理人員(大埔美廠)【詠益自動化設備有限公司】、品檢員(嘉義廠/嘉義大埔美)【和大工業股份有限公司】、研發助理(工作地點:大 ... 於 www.104.com.tw -

#15.大埔農場紗帽山-2022最新陽明山賞櫻景點,700顆富士櫻滿開 ...

陽明山新賞櫻秘境就在湖底路上的大埔農場,這條湖底路真的路非常的小條,開車的話建議停在上坡路下. 因為靠近門口的道路非常的狹小,非常的難以會車, ... 於 dwplay.com.tw -

#16.尋找大埔墟原址| 梁啟智 - 獨立媒體

離港一個月,有點想家,今次我們寫一下大埔。題目叫「尋找大埔墟原址」,對於大埔區以外的朋友來說可能有點奇怪,東鐵綫上不是已經有大埔墟站了嗎? 於 www.inmediahk.net -

#17.嘉縣爭取曾文水庫正名大埔水庫南區水資局:維持名稱 - 聯合報

曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內,水庫建立40多年來,鄉民生活、工作受影響,大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔 ... 於 udn.com -

#18.不是只有「幹譙阿嬤」 嘉縣政府推大埔多處放空祕境 - Newtalk ...

位於嘉義縣與台南縣楠西區交界的大埔鄉,除了有一位會用髒話罵飆車族的「幹譙阿嬤」之外,其實有很多讓人心靈放空的祕密景點,湖光山色宛如世外桃源 ... 於 newtalk.tw -

#19.《大埔總覽》百年墟市,打卡鐵路博物館,獨有許願樹,踩單車加超 ...

一般人認識大埔也許是知道林村許願樹很有名,還有很多文青去拍照打卡的鐵路博物館,但最多人是忽略了大埔的舊墟市文化,這邊有蠻多低調老店和新市鎮的 ... 於 www.hongkongd.com -

#20.怎樣搭巴士或地鐵去大埔Tai Po的大光里? - Moovit

在大埔Tai Po, 怎樣搭公共交通去大光里 ... 28K, 大埔墟站Tai Po Market Station - 沙田(新城市廣場)(循環線) Sha Tin (New Town Plaza) (Circular) ... 於 moovitapp.com -

#21.嘉義大埔景點|大埔一日遊推薦景點。前往長江小三峽秘境 ...

嘉義大埔景點|大埔一日遊推薦景點。前往長江小三峽秘境旅遊,湖光山色好美!大埔拱橋|湖濱公園|情人公園|青雲瀑布|曾文水庫|飛鷹峽谷 ... 於 lionfun.tw -

#22.嘉義|開箱大埔鄉5大秘境!原來曾文水庫這麼好玩! - 輕旅行

大埔 鄉位於嘉義縣東南方,東側海拔500公尺以上地區屬阿里山山脈,全鄉綠地範圍廣,擁有全台面積最大的曾文水庫。得天獨厚的地理環境和水庫資源,成了大埔 ... 於 travel.yam.com -

#23.和平社區發展協會&大埔愛樂- Posts | Facebook

和平社區發展協會&大埔愛樂. 1119 likes · 185 talking about this · 34 were here. 嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會位於曾文水庫湖畔,用水庫漂流木教居民製作提琴, ... 於 www.facebook.com -

#24.2022 十大人氣大埔飯店推薦: 大埔住宿訂房限時優惠@Expedia ...

查看大埔飯店的供應情況 · YHA 白普理賽馬會大美督青年旅舍 · YHA 白沙澳青年旅舍 · 西貢赤徑-白普理堂 · 價格還可以更便宜! · 香港海洋公園萬豪酒店 · 帝京酒店 · Page 148. 於 www.expedia.com.tw -

#25.大埔鄉

大埔 昔稱『後大埔』,因為在台南縣東山鄉境內,有較早形成之大埔庄,因此本地之大埔改稱為後大埔,台南縣者稱為前大埔,以資區別。『大埔』原是潮州府下的縣名,因為 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#26.大埔坪林竹炭窯--竹炭片盒裝(200g)淨化水質 - 蝦皮購物

特色: 大埔特別設計土窯,使用4年生以上的孟宗竹經炭窯以800度以上高溫炭化後,燒製成竹炭成品。竹炭製作流程主要為伐採、切斷、備料、煙燻、氣乾、炭化、精煉。 於 shopee.tw -

#27.彰化大埔在哪?為何中友百貨、寶佳都搶進 - 好房網News

彰化近年受到房市外溢效應影響,房價也漲起來,加上有台中捷運綠線延伸線題材,且土地成本相對低,吸引不少開發商購地。近期受到關注的,就是彰化大埔 ... 於 news.housefun.com.tw -

#28.強拆大埔公益與必要性何在? 農團要重啟土徵條例修法 - 苦勞網

在苗栗縣政府強拆大埔4戶後,民間訴求檢討《土徵條例》,行政院長江宜樺曾表示,去年(2012)的「修正內容已含括當時大埔農民抗爭團體所訴求的絕大 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#29.《嘉義•食》嘉義曾文水庫必吃美食|大埔超大臉盆砂鍋魚頭 - 波爸

Nov 15. 2020 15:19. 《嘉義•食》嘉義曾文水庫必吃美食|大埔超大臉盆砂鍋魚頭|大埔水庫就是要吃砂鍋魚頭~大立餐飲部. 43908. 創作者介紹. 於 kingyang2011.pixnet.net -

#30.台北市大埔縣同鄉會

黃東祥理事長對本會會務的推展,初步構想有以下八項作為今後開展會務工作的目標: 一: 加強與廣東及各縣同鄉會的合作交流,讓大埔同鄉會帶領鄉親走出去團結鄉誼、造福 ... 於 dpcat.ezsino.org -

#31.[無言] 大埔在哪裡- 看板StupidClown - 批踢踢實業坊

真假?!! 推castleoac : 苗栗大埔事件 07/12 18:58. 推rayfish : 台中是外 ... 於 www.ptt.cc -

#32.大埔|白馬亭展望曾文水庫

白馬亭位於曾文水庫東側的山上,由南邊走台三線上來的話,在進大埔市區前可在路邊看到往往觀音亭的標誌,而路邊也有偌大的白馬亭指標。 於 rdwrertaiwan.blogspot.com -

#33.大埔區 - 香港地方大典

大埔 區(Tai Po District),香港十八區之一,位於新界東部。 大埔區總面積148.18平方公里,是香港第二大行政區域,僅次於離島區。2016年人口為303926人。 大埔區人口 ... 於 hkplace.fandom.com -

#34.【嘉義景點】曾文水庫山豬島

野生山豬當家的山豬島、老鷹雙雙盤旋的飛鷹峽谷……,搭船暢遊曾文水庫,置身煙波美景之中,從不一樣的角度欣賞中埔風光。造訪位於大埔的曾文水庫,除了陸上行程,不妨安排一 ... 於 www.taiwanviptravel.com -

#35.情侶必訪!嘉義大埔有360度夢幻湖景隱藏版故事車超可愛

很多人以為曾文水庫位於台南,然而水庫集水區全部都位於嘉義縣大埔鄉,水庫最壯麗的湖光山色就在曾文水庫觀景台,山巒層疊彷彿仙境美不勝收, ... 於 travel.ettoday.net -

#36.大埔鄉- 维基百科,自由的百科全书

大埔 鄉(臺灣話:Tuā-poo-hiong;客家话: Thai-phû-hiông;卡那卡那富語:Kanakanabu)位於台灣嘉義縣的東南隅,是嘉義縣人口最少的鄉鎮,面積則僅次於阿里山鄉,位列 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#37.嘉義大埔。佳香餐飲部深耕在地超過20年大臉盆沙鍋魚頭

不僅有沙鍋魚頭招牌菜料理,還有來自曾文水庫的鹽酥溪哥溪蝦、大埔在地農特產品麻竹筍做的筍絲大腸、筍干焢肉等等,豐盛又美味,最讚的沙鍋魚頭也有提供 ... 於 ihappyday.tw -

#38.大林大埔美郵局, 郵務電話(05)2952852 - 諸彼特開放資料閱讀網

大林大埔美郵局於中華郵政全國營業據點資料集。局名:大林大埔美郵局,郵務電話:(05)2952852,儲匯電話:(05)2952852,電腦局名:嘉義56支,地址:大埔美園區三路99號. 於 data.zhupiter.com -

#39.大埔之美-大埔旅遊資訊站 - 嘉義縣大埔鄉公所

「大埔旅遊資訊站」,結合觀光、人文、產業、生態及休閒為一衛星狀,期能為大埔觀光旅遊添增多元面向,帶動地方生氣,也能讓遊客從印象大埔、認識大埔到看見大埔。 於 dapu.cyhg.gov.tw -

#40.竹炭窯-竹醋液-大埔坪林窯官網

嘉義大埔坪林窯廠生產竹炭片炭粉炭粒,竹醋液,能除臭淨化鹼性水質,吸附裝潢甲醛物質。 於 www.casmall.com.tw -

#41.嘉義大埔景點|曾文水庫觀景台|情侶約會.下午茶.搭遊艇|玻璃 ...

玩樂➤嘉義大埔,絕不能錯過曾文水庫之美➤曾文水庫觀景台就是個欣賞曾文水庫好地方漫步在玻璃天空步道,視野遼闊美景宜人可以飽覽曾文水庫如仙境般的 ... 於 fullfenblog.tw -

#42.嘉義縣大林鎮大埔美園區一路 - 郵遞區號查詢

23379005, 高鋒鋁業股份有限公司, 鍾清靜, 嘉義縣大林鎮大美里大埔美園區1路42號 · 53146898, 仕豐建材科技股份有限公司, 高世杰, 嘉義縣大林鎮大美里大埔美園區1路42 ... 於 zip5.5432.tw -

#43.桃園優質國小-桃園大埔國小全球資訊網

大埔 國小位於振興路上,在全長5.5公里的路程範圍內,擁有中央造幣廠、東方高爾夫球場、長庚醫院桃園分院、長庚養生文化村、長庚球場、華亞科技園區、國立體育大學、 ... 於 www.dpps.tyc.edu.tw -

#44.暢遊大埔水陸空!|1000步的繽紛台灣(216)預告 - 新唐人亞太 ...

曾文水庫水上行,島上山豬、空中老鷹跟水庫魚都來見客!背上飛行傘從天而降,享受絕美湖光山色~還有不能錯過的 大埔 美食! 於 www.ntdtv.com.tw -

#45.大埔苗栗縣竹南鎮房屋第2頁。買屋、購屋、買房子

苗栗縣竹南鎮大埔房屋,全部130件,新進物件34件,最新降價3件。 ... 苗栗縣竹南鎮大埔六街 很夯的大埔重劃區近台積電純室內主建物36坪超大坪數四房平面車位小型社區戶 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#46.(大埔腔) - 客家委員會

你今晡著都恁派頭,愛去食酒係無? hnˇ gim bi zhog do an pai teuˇ, oi ki shid ziu he moˇ? 你今天穿得好漂亮,要去喝喜酒是嗎? 老妹揹書包去學校。 於 elearning.hakka.gov.tw -

#47.嘉義新亮點!大埔旅遊資訊站/情人公園/玫瑰花束 - 可人之家

位在嘉義大埔鄉的情人公園,最近成了打卡約會聖地,公園裡有玫瑰花束、玫瑰香水、敲響幸福的鐘、裝置藝術、曾文水庫湖光山色,友達以上戀人未滿或是愛 ... 於 cmeyy.com -

#48.歐都納山野渡假村| Hotel.com.tw旅遊王訂房-包含飯店簡介 ...

歐都納山野渡假村位於嘉義大埔佔地二公傾,園區內有各式原木木屋套房,是嘉義鄉野的優質住宿,當您安排到嘉義旅遊,住宿歐都納將能感受自在、悠閒的渡假新體驗. 於 atunas.hotel.com.tw -

#49.大埔县人民政府门户网站 走进大埔

【行政区划】2020年,大埔县辖14个镇(湖寮、百侯、枫朗、大东、高陂、光德、桃源、大麻、三河、银江、洲瑞、茶阳、西河、青溪)和丰溪林场,镇、场下设256个村委会( ... 於 www.dabu.gov.cn -

#50.北極殿 - 文化資源地理資訊系統

乾隆25年(1760),有漳洲移民至大埔庄定居,由於隨身攜帶之玄天上帝香火曾多次顯赫,當時的庄長黃阿斜即著手籌建廟宇,並彫刻金身奉拜,迄今(民國97年)已248年。 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#51.曾文水庫怎麼玩| 兩天一夜吃玩大埔~觀光遊艇餵山豬.走訪浪漫 ...

大家聽過嘉義大埔嗎?或許很多人聽過,知道那裡的砂鍋魚頭很出名(哈哈哈),但你們知道全台第一大的曾文水庫的大壩在哪嗎?而曾文水庫好像在台南又 ... 於 www.paine0602.com -

#52.打虎英雄餐砂鍋魚頭-大埔情人公園玫瑰戀愛島- ...

漫遊大埔度假趣兩天一日遊景點住宿美食大埔,好山好水好風景位於嘉義縣的最南隅、曾文水庫湖畔,是個依山傍水的小山鄉曾文溪上游自阿里山西麓而下, ... 於 su327396.pixnet.net -

#53.大埔強拆土地徵收淪為野蠻圈地遊戲 - 今周刊

大埔 強拆土地徵收淪為野蠻圈地遊戲 · 公共利益遭濫用住商用地大有炒作之嫌? · 程序有瑕疵有爭議時中央無法介入裁判 · 補償不成比例 · 政府以超低價取得私有 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#54.曾文水庫附近飯店- 2018 Top 10 大埔自由行住宿推薦和優惠

多數飯店可免費取消. 曾文水庫附近飯店- 大埔自由行24 家住宿推薦!我們提供839真實飯店評價,部份飯店可【先入住,後付款】! 下載Hotels.com 2018最新大埔【飯店優惠 ... 於 tw.hotels.com -

#55.大埔旬味飄香千里佳香砂鍋魚頭在地好味道 - 野旅行

這次來到大埔,我覺得這裡的砂鍋魚頭更讚更美味。目前大埔有4家餐廳販售這道料理,這次安排的是佳香砂鍋魚頭料理。佳香經營餐飲已經二 ... 於 www.yatravel.tw -

#56.大埔湖濱公園門票的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE

大埔 鄉的湖濱公園,依偎在曾文水庫湖邊,常見許多釣客,悠閒的坐在湖邊,享受釣魚之樂;假日亦見到許多民眾,攜家帶眷、三五好友來到此地休憩,徜徉在 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#57.大埔墟站- 头条搜索

大埔 墟(是香港历史悠久的墟市之一,位于新界大埔)-百科 · 1672年(清朝康熙十一年),邓氏族人向新安知县申请在林村河以北一带的地方建墟,取名大步墟,即今大埔旧墟。 於 m.toutiao.com -

#59.村落介紹(大埔村)

大埔 村 ; 總人口數. 1266人(男:698人, 女:568人) ; 土地面積. 平方公里 ; 戶數. 487戶 ; 鄰數. 16鄰 ; 轄區範圍. 自自強橋往西迄至湖濱公園界限,南與茄苳村、北與和平村為界 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#60.嘉義、大埔|下一個彎就是阿婆灣 - 旅行圖中

沿著台三線前進,一路藍天白雲伴相隨,今天要前往嘉義大埔鄉旅行。 嘉義縣的大埔鄉地處阿里山山脈之上,全鄉有90%以上的土地屬國有或保安林地,比較著名的景點則 ... 於 journey.tw -

#61.嘉義大埔鄉,原來嘉義還有群山圍繞的世外桃源

嘉義大埔鄉,嘉義有什麼好玩的?通常大家第一個想到都是嘉義阿里山,偏偏旅咖又很不喜歡有很多陸客地方,而今天來到大家所遺忘的地方嘉義大埔鄉, ... 於 nyscoffee.com -

#62.進駐半年彰化大埔派出所今啟用- 社會 - 中時新聞網

彰化分局新建大埔派出所去年竣工,所內員警已進駐辦公近半年,4日上午正式落成啟用,彰化縣長王惠美與地方各界參與剪綵;期許彰化市南區居民能獲得更 ... 於 www.chinatimes.com -

#63.樸實幽靜的小鎮,嘉義大埔360度遊遍曾文水庫從這裡開始

坐落在阿里山腳下,台灣最大的水庫與湖泊曾文水庫就在境內,大埔湖光山色不輸日月潭,卻少了遊客蹤跡,說是幽靜,也是蕭條。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#64.大埔情人公園

公園入口處有一個心形的拱門,象徵了「情人」公園名稱的由來,曾文水庫生態豐富,植物茂密,四季各展容顏,枯水期熱情的紅葉在風中搖曳。大埔一路漫步到到湖畔,就能看到 ... 於 www.siraya-nsa.gov.tw -

#65.兩度起落嘉義大埔人眼中的曾文水庫 - 環境資訊中心

沿著台三線公路自南市玉井區、楠西區一路北上,驅車入山、蜿蜒而行,越過了縣市交界進入嘉義縣後,第一個遇見的鄉鎮,便是大埔。 於 e-info.org.tw -

#66.台積電進駐學區機能齊備大埔重劃區交易動起來 - 蘋果日報

竹南新興學區宅聚焦大埔重劃區少子化日益嚴重,很多家長想幫小孩贏在起跑點,買房、設籍、搶學區已成為購屋族最大目標。在高生育率的竹科園區, ... 於 tw.appledaily.com -

#67.大埔鄉景點-嘉義縣文化觀光局

白馬亭_標題圖片 · 大埔鄉白馬亭白馬亭位在嘉義縣大埔鄉曾文水庫東側大坑山山頂,海拔約七五○公尺是嘉義縣前往台南縣的路線,從台三縣307公里處往上爬全程步行約1小時。清 ... 於 www.tbocc.gov.tw -

#68.香港(大埔) 10 大最佳旅遊景點 - TripAdvisor

香港(大埔)旅遊景點:請参考Tripadvisor 上中國香港(大埔)景點的真實旅客評論和照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#69.大埔美精密機械園區一期 - 工業區介紹-經濟部工業局台灣工業 ...

縣府近年來積極尋求突破,已順利爭取大埔美第一期開發區為香草藥草農業生技園區,並順利招商開發。自95年起,更進一步將大埔美智慧型工業園區後期I區以大 ... 於 idbpark.moeaidb.gov.tw -

#70.搭乘遊艇尋找遺世獨立的桃花源美景~曾文水庫、飛鷹峽谷 ...

【嘉義旅遊】2天1夜嘉義大埔秘境,搭乘遊艇尋找遺世獨立的桃花源美景~曾文水庫、飛鷹峽谷、小鷹瀑布、青雲瀑布(親子旅遊/朋友出遊/情侶度假) ... 於 kokoha.tw -

#71.嘉义大埔-维基百科

嘉义大埔-维基百科- Dapu, Chiayi · 内容 · 历史 · 地理 · 行政区划 · 经济 · 旅游景点 · 运输 · 参考. 於 ewikizh.top -

#72.彰化縣彰化市大埔段實價登錄房價查詢 - 樂屋網

彰化縣彰化市大埔段內政部實價登錄查詢,提供各建物類型實價走勢,幫助你掌握最新交易行情,資料一站取得就上樂屋網! 於 www.rakuya.com.tw -

#73.大埔| 香港旅遊發展局

優越的自然環境使這裡逐漸演變成了一個重要的集鎮。1898年新界被割讓給英國時,新界的首個行政總部便設在了大埔。 如今,大埔依然是香港 ... 於 www.discoverhongkong.com -

#74.大埔終極指南!17大必到景點 - Time Out Hong Kong — 景點

【大埔美食x 打卡點】山長水遠來到大埔,除了到林村許願之外,當然不能錯過其他景點。大埔老字號食店雲集於一棟政府大樓,一口氣飽嚐傳統雲吞麵、 ... 於 www.timeout.com.hk -

#75.201602161733【交通指南】大埔山莊在哪裡? - 嘉義 - 隨意窩

山莊地址:嘉義縣大埔鄉大埔村200號之1 公車:一、由嘉義市火車站→坐往大埔之公車,在 『歐都那』站下車走三分鐘即可到達。二、坐公車到玉井→再坐往大埔之公車, ... 於 blog.xuite.net -

#76.大埔区_百度百科

大埔 区是中国香港十八区的其中一区,位于新界的东部,南起大埔滘,北至八仙岭,西濒大刀屻,东跨吐露港,范围包括大埔、大埔滘、汀角、船湾、以及部分的西贡半岛北部 ... 於 baike.baidu.com -

#77.曾文水庫大埔風景區附近住宿飯店推薦便宜優惠休息 - Trip.com

使用Trip.com 查看曾文水庫大埔風景區附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分,搜尋曾文水庫大埔風景區附近便宜飯店。在Trip.com 訂房嘉義縣住宿飯店,獲取精選折扣 ... 於 tc.trip.com -

#78.順道再訪牛舌埔山 - 登山補給站

大埔 山是一座獨立性強的山頭,位於嘉義大埔的曾文水庫西方對岸,和南邊的蕃薯園山一樣,都是靠曾文水庫邊的大棟山系的分支稜山頭,以前兩山都有產道到山頭 ... 於 www.keepon.com.tw -

#79.大埔農場(產地故事) - SuperBuy市集

大埔 有機農場初期以種植牛番茄、玉女小番茄、洋香瓜、美濃瓜、四季芒果為主,因為自己愛喝菊花茶,從去年開始嘗試種「有機杭菊」,結果大獲好評、供不應求,今年預計增加5 ... 於 www.superbuy.com.tw -

#80.大埔景點、大埔乡、大埔老街在PTT/mobile01評價與討論

在大埔景點這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ht91008也提到中壢泰豐泰豐公園溜冰場南崁廢棄軍事歷史建築桃園車站後火車站天靈洞青埔棒球場vip獨立包廂中壢新連進 ... 於 attractions.reviewiki.com -

#81.如果有朋友來大埔,帶TA去哪裡玩?

大埔 縣( dà bù xiàn)是廣東省梅州市轄縣。地處廣東省東北部,韓江上游。全縣有人口50多萬,海外僑胞50多萬,縣內居民均為客家人,有"華僑之鄉、文化之鄉、 ... 於 kknews.cc -

#82.跟著宸宸一起吃喝玩樂唷~ :D - 痞客邦

【嘉義大埔旅遊】兩天一夜大埔小旅行,除了曾文水庫還能這樣玩?嘉義一日遊行程推薦//大埔水庫節.坪林休閒農業區. 2052. 於 clare81.pixnet.net -

#83.新界大埔區的飯店- 香港

哪一間鄰近大埔區的黃金海岸飯店值得推薦? 要住在黃金海岸附近,HotelsCombined用戶大力推薦香港黃金海岸酒店,根據1,845則評價,它的分數 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#84.嘉義大埔一日遊 - 阿盛

步道初段(瞭望臺)可以俯瞰大埔的射免潭、攔砂壩(大瀑布),此季節的攔砂壩水流量氣勢不遜於青雲瀑布,震耳的轟隆水聲,吸引了遊客再多看她一眼。循著景觀 ... 於 sheng1378.pixnet.net -

#85.彰化大埔商圈美食小吃宴 - Kiwi 樂活食旅

彰化大埔商圈美食小吃宴昨夜開鑼囉!百桌千人一起來美食饗宴. 猶如過吃尾牙般的大陣仗,Kiwi帶著歡喜的心情來到了大埔美食小吃宴. 大埔商圈的相關文章. 於 ikiwi.tw -

#86.嘉義大埔。佳香餐飲部深耕在地超過20年大臉盆沙鍋魚頭、曾文 ...

不僅有沙鍋魚頭招牌菜料理,還有來自曾文水庫的鹽酥溪哥溪蝦、大埔在地農特產品麻竹筍做的筍絲大腸、筍干焢肉等等,豐盛又美味,最讚的沙鍋魚頭也有提供 ... 於 ifoodie.tw -

#87.嘉義大埔鄉必去旅遊景點|桃花源仙境的地方一生一定要來一次 ...

你們知道大埔鄉嗎? 他是嘉義第二大城鎮,但人口卻非常少是個景色優美,猶如桃花源的地方而曾文水庫最美的風景也在這完整影片介紹嘉義大埔的8個神秘 ... 於 cy4103134.pixnet.net -

#88.【有名你叫】吐露港又名大埔海?原來港灣底下有珍珠 - 香港01

明朝《粵大記》中的〈廣東沿海圖〉,有一個地方叫「大步頭」,位於現時大埔頭、營盤下一帶;大步頭上方則是一片海。 塞車幾乎是吐露港公路上,每天早上 ... 於 www.hk01.com -

#89.陽明山櫻花秘境再+1!大埔農場紗帽山「唯美日式燈籠步道」一 ...

大埔 農場紗帽山賞櫻秘境,如今除了最美櫻花巷之外,2022年陽明山又新增加了一個全新賞花秘境「大埔農場紗帽山」,參觀無需預約、搭公車就能抵達! 於 egoldenyears.com -

#90.馬祖、東莒| 在褪去繁華榮景的「大埔聚落(大埔村古聚落)」尋找 ...

四大聚落分別是北竿鄉芹壁、津沙,莒光鄉福正、大埔聚落. 位在莒光鄉東莒的大埔聚落,原來的居民已剩不多,在藝術家的進駐之下又發展出新風貌. 於 immay.tw -

#91.嘉義縣大埔橋 - 老徐自說自話2

104.03.25,大埔一日遊,早上9點多由新營出發,走84號快速道路到台南玉井,經台3線往楠西,不進入楠西市區,台3線繼續走,途中有一條岔路通往曾文水庫 ... 於 oldhsu3741.pixnet.net -

#92.大埔湖濱公園 - 68maps.com

大埔 湖濱公園(English: Dapu Lakeside Park ) 位在嘉義縣大埔鄉。大埔這裡的湖濱公園附近很棒,這裡是在我台灣野外露營的清單上排第一名。在湖的周圍有幾十個地方可以 ... 於 68maps.com -

#93.生態環境、對社會經濟發展之影響

對曾文溪當地的影響> 在曾文水庫興建之前,大埔全鄉約有良田3000 多甲,其中又以種植稻米、甘蔗為主。但在曾文水庫建好之後,大埔鄉的農業卻一落千丈,最主要原因是 ... 於 cv.nctu.edu.tw -

#94.仍未圓滿解決的「大埔四戶」 - 上下游

「大埔事件」起因於苗栗縣政府為了擴充新竹科學園區的竹南廠區33公頃土地,卻去設計了一個154公頃的「周邊特定計畫區」,總共徵收137公頃的民地,其中大部 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#95.嘉義大埔 集合啦!大埔森友會 Day1 - 波波黛莉

有人認識嘉義嗎?一定有~那有人認識大埔嗎?那就不一定了~嘉義市至大埔鄉要將近快2小時的車程,上山前會遇上7-11超商,可趁此休息,買個小東西帶著 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#96.大埔老街- 嘉義縣 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹大埔老街,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊大埔老街建議住宿的精選飯店及線上 ... 於 www.travelking.com.tw