四方金可以拜祖先嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦苑洪琪,顧玉亮寫的 故宮宴 和はやしとしお的 草原王權的誕生: 斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明都 可以從中找到所需的評價。

另外網站主角是【祖灵】的小说是什么?_潇湘书院www.11sc.com.cn也說明:一个神邸,仙人,鬼魂,妖魔并存的世界。一个少年以鬼魂的形式来到这个世界,从一个最弱小的一家祖先开始,成祖灵,谋土地,争山神,当城隍。征战小千世界,中千大千, ...

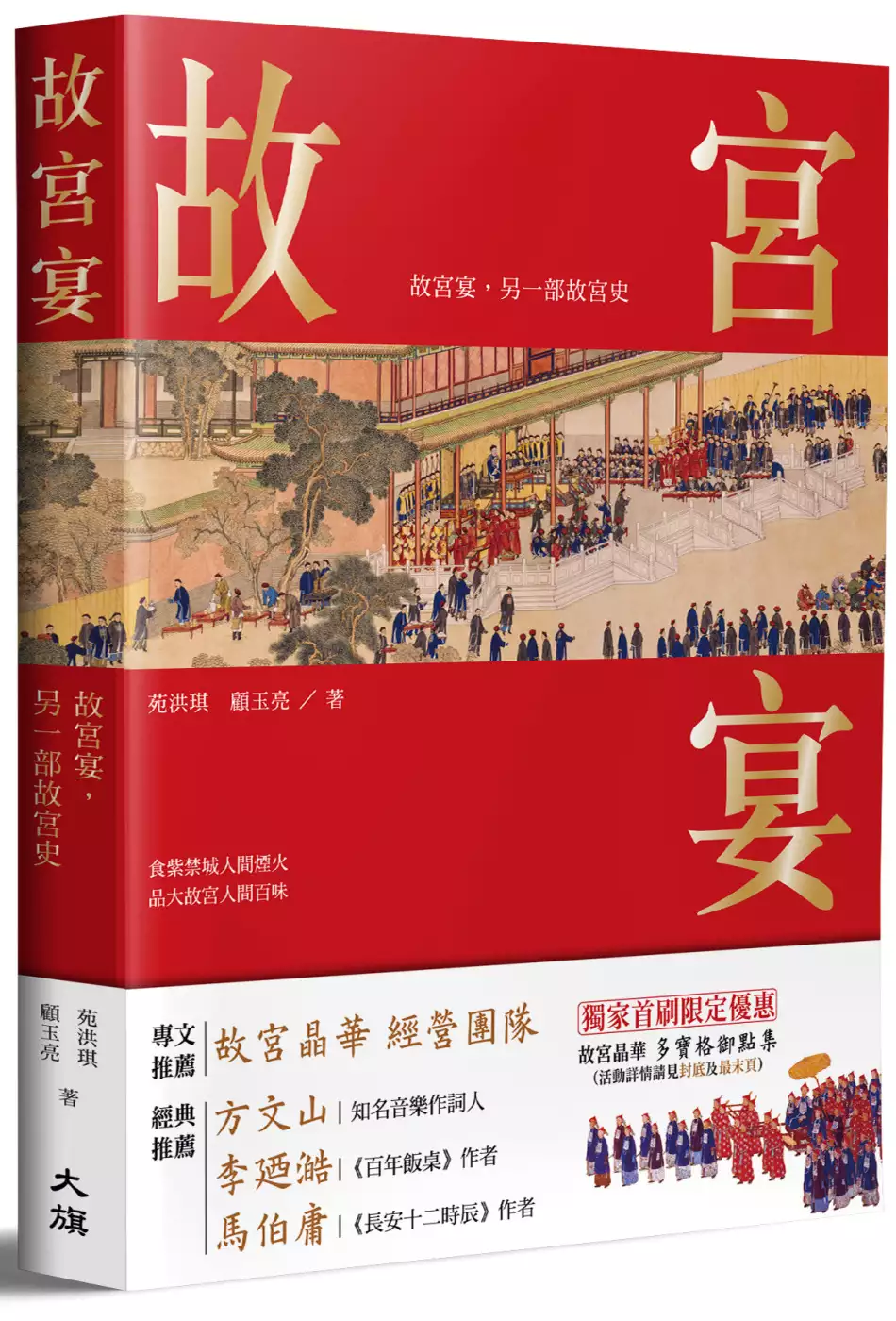

這兩本書分別來自大旗出版社 和八旗文化所出版 。

國立金門大學 閩南文化研究所 江柏煒所指導 曾淑鈴的 金門前世信仰:一個田野的觀察與分析 (2011),提出四方金可以拜祖先嗎關鍵因素是什麼,來自於民間信仰、民俗、鬼魂、祖先崇拜、漢人文化。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 邢義田所指導 游逸飛的 四方、天下、郡國──周秦漢天下觀的變革與發展 (2008),提出因為有 天下觀、天下政體、天下秩序、普天之下、《小雅.北山》、封建、諸侯王國的重點而找出了 四方金可以拜祖先嗎的解答。

最後網站拜祖先金紙種類|YD46KBX|. 四方金可以拜祖先嗎則補充:四方金可以拜祖先嗎. 祭拜時不可缺少的就是金紙. 銀紙一般用於祭拜祖先、地基主或者好兄弟,最常見的銀紙類型有: 燒金紙是逢年過節祭祀中的一環, ...

故宮宴

為了解決四方金可以拜祖先嗎 的問題,作者苑洪琪,顧玉亮 這樣論述:

故宮宴──細說宮廷餐桌上的軼事 什麼是薦新呢?從周朝開始,歷代皇帝會根據當時的時令蔬菜和飲食文化來決定自己的薦新食材,舉行儀式敬獻神明、祭拜祖先。 匯集了故宮皇家的美食回憶,反應出當時人們的生活,對祖先、大自然的感恩。例如:因柿子「柿」與「事」有諧音,有「萬事如意」、「諸事順心」等意涵,因此成為九月的薦新食材。 皇家美食的文化記憶依照月份,講述皇室餐桌上的變化,康熙帝使用「一穗傳」的種植御稻米,打破中國北方氣候寒冷不能種稻的困境,使中國的農業極很大的進步;二月的薦新食材——鱖魚,因為肉質鮮嫩,但是捕撈不易,只在春季冰封的松花江開疆食材有,所以被喻為「天上的飛龍」,比喻鱖魚

是稀少名貴的淡水魚。現在就出發,來一趟故宮美食之旅吧! 一年四季,皇帝餐桌佳餚來自四方 正月:新年火鍋加餃子,點心餑餑配奶茶。 二月:半顆西瓜也覺得浪費的道光皇帝。 三月:喜愛海味的爺孫二人組——康熙帝、乾隆帝。 四月:四月初八,皇帝、皇太后、皇后要在宮中施豆結緣。 五月:玫瑰花在清朝被用在很多料理上,其中玫瑰花餅深受帝后們的喜愛。 六月:冰果、冰飲解暑氣。 七月:「蓮子、鴨子」連生貴子。 八月:栗子養胃健脾、補腎強筋,治癒了蘇東坡腰腿疼痛,還改善了慈禧的腹瀉。 九月:九九重陽節品嘗重陽花糕。 十月:佐餐小菜,康熙、乾隆喜好口味不一樣。 十一月

:羊肉深受紫禁城的貴人們喜愛,在冬季時是重要進補食品。 十二月:被西餐征服的末代皇帝溥儀。 紫禁城600年飲食文化記憶,用12個月一一告訴你, 讓我們隨著月份,吃一場穿越時空的故宮饗宴。 獨家首刷限定優惠 故宮晶華──多寶格御點集 優惠兌換券,隨書贈送 活動說明:於故宮晶華消費滿2,000元,贈「多寶格御點集」(總價值680元) 本書特色 御廚十八般武藝,「酸、甜、苦、辣」樣樣精, 用六十七道料理,品嘗一整年的皇家美饌 宮廷美饌製程細學問深 「櫻桃肉」其實是五花肉「焐」了一晚受熱緊縮,經廚師切開形狀像櫻桃而命名。 白蘿蔔切絲均勻精細,配

以山珍海味並製程羹湯後,讓女皇武則天賜名「假燕窩」。 北京名菜「四大抓」,抓炒裡脊、抓炒魚片、抓炒腰花、抓炒蝦,出自御廚王玉山之手。 各式御膳征服皇室味蕾 美食饕客乾隆帝一日三餐不可無鴨,曾經一日吃掉十幾隻。 康熙帝出巡,意外品嘗到德州第一扒雞,民間料理因此成為皇室御膳。 菊花火鍋是秋日養顏美容聖品,是宮中妃嬪所愛,更是慈禧太后的最愛。 紫禁城佳節料理端上桌 立春吃春餅,有「迎春之意」,在清代是全民參與的重要民俗活動。 大清入關,滿漢飲食融合,端午祭祀椴葉餑餑和漢族粽子一同端上桌。 七夕食巧果,在紅色漆食盒內裝七種不同寓意的巧果,分贈嬪妃,有吉祥美好的寓

意。 專文推薦 故宮晶華 經營團隊 「《故宮宴》不只是料理,更是皇權與時代的社會縮影,讓我們經由美食,看見歲月的美好痕跡。」 經典皇家膳單,各界推薦 (依姓氏筆畫排序) 方文山|華語流行音樂作詞人 「《故宮宴》為我們開啟了一扇門,讓我們看見,飲食除了是一種文化與歷史的累積,更是民族生活美學的實踐。」 李廼澔|《百年飯桌》作者 「蘇造肉、蜜煎、羊西爾占,讀書對於書中養份斤斤計較的我來說,《故宮宴》有著滿滿十二個月源源不絕的養份。」 馬伯庸|《長安十二時辰》作者 「趣味與知識性兼備,口水與食指齊動。」

金門前世信仰:一個田野的觀察與分析

為了解決四方金可以拜祖先嗎 的問題,作者曾淑鈴 這樣論述:

前世信仰在金門地區相當普遍,但對崇拜者個人而言,卻又是不願意對外談論的私密性信仰。崇拜者透過特殊信仰儀式(問佛)來解決身心困擾,此選擇在金門地區是十分普遍的方式。而前世就是透過依佛的乩身在儀式過程中產生的新魂類/神衹,當事人或其家人未將之驅離,反而請回家奉祀。這些前世親屬是虛無縹緲無法查證的,包括前世父母、前世之妻、前世之夫以及前世兄弟。前世崇拜對像因人而異,不會重疊,是個人專屬的。 前世在儀式中產生、和崇拜者發生連結,正式「活」在世上的同時;也開啟了通往死亡之路的鑰匙,前世一天一天的向死亡逼進。因為崇拜者可以在不同階段和祂解除關係,讓祂在世上消失不見,前世的生與死被崇拜者操控。 前

世信仰之研究甚少,且是金門民間社會隱而不談的現象。有鑑於此,本研究針對前世信仰現象進行考察,以家戶廳堂神明廳的精神象徵系統為觀察的途徑,對前世化身的象徵、祭祀的空間,及消亡過程等層面,進行歸納分析,以瞭解其在日常生活的實踐,和反映在家系觀念的象徵意涵和可能的意義。關鍵詞:民間信仰、民俗、鬼魂、祖先崇拜、漢人文化

草原王權的誕生: 斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明

為了解決四方金可以拜祖先嗎 的問題,作者はやしとしお 這樣論述:

匈人是匈奴人嗎?匈奴人和斯基泰人又有什麼關係? 漢王朝如何被迫和親匈奴?它的復仇戰爭成功了嗎? 探尋中央歐亞草原的騎馬遊牧民──「斯基泰」與「匈奴」在世界史被忽略的意義! 騎馬遊牧民是野蠻和破壞的化身、而與文明無緣嗎? 這不過是留下文字記錄的定居農耕社會單方面的看法! 鼎盛期的波斯帝國也無法征服的部族集團──「斯基泰」;與漢皇帝具有對等軍事戰鬥力的遊牧民族──「匈奴」。他們跨越了「東方」與「西方」地理分界,串聯起整個歐亞大陸。 「斯基泰」是目前所知最古老的遊牧民族,約在西元前八至前七世紀的時候登上歷史舞台。而「匈奴」確切在歷史上出現,則是西元前三世紀

的時候。雖然兩者的存在時間有落差,且看似一個存在於西洋史、一個存在於中國史,然而從考古挖掘的資料可以發現,兩者文化上非常的相似,屬於同一系統。同樣身為馳騁在草原之上的霸主,「斯基泰」與「匈奴」是同一群人嗎?他們又各自如何影響東西方的歷史呢? 本書首次把橫亙東西方的騎馬遊牧民合併而寫,探尋古代草原世界的王權形成和它們的文化,藉此思考遊牧民在世界史中的積極角色。在這套「興亡的世界史」中,有三本書的主角是騎馬遊牧民(另外兩本是第六卷的《絲路、遊牧民與唐帝國》和第十卷的《蒙古帝國及其漫長遺緒》),這種非常罕見的設計,反應了學界重新評價騎馬遊牧民在世界史上所扮演的角色。 ■在騎馬遊牧民看來,

「歐洲」或「亞洲」這樣的地域框架是可笑的概念! 斯基泰和匈奴不只是中央歐亞草原的統治者,也是東西方文化的偉大傳播者。 從亞洲東部的蒙古高原,到東歐的黑海北方,這一片廣袤的草原上疾馳著騎馬遊牧民。對它們來說,這個世界既沒有「歐洲」,也沒有「亞洲」。這些騎馬遊牧民,與農耕定居民的文化、社會、道德處在完全不同的位置,經常創建出擁有廣大領域的國家,並帶給鄰近的東亞、西亞及歐洲很大的影響。 騎馬遊牧民如何衝擊世界史呢?眾所周知,匈人的入侵導致了歐洲發生重大變革,雖然匈人是不是匈奴,學界依舊未達成定論,但匈人是從東方遷移到歐洲的騎馬遊牧民族則是確定無疑的。同樣的衝擊更早地發生在東亞。從所謂

的「五胡亂華」開始,其中鮮卑系的北魏勢力崛起,最終銜接上隋唐帝國,統治東亞長達五百年;然後就是契丹和女真,最後是蒙元和滿清席捲了整個中國。可以說東亞受到騎馬遊牧民的影響更大。 不受既定地理概念拘束的遊牧民,除了自身發展出的輝煌文化之外,也促進了東西方文化雙向的傳播。他們將取自西方的構想傳到東方,也將東方的發明傳至西方,並以自己的方式改變來自西亞、希臘、中國等不同的美術風格。 ■透過文字與考古資料的對照,還原草原上人群的真實樣貌。 用考古挖掘的成果,具體掌握彷彿傳說般存在的古代遊牧民族。 然而遺憾的是,斯基泰與匈奴都沒有文字,它們沒辦法訴說自己的歷史。但藉由東西方的「歷史之

父」──司馬遷與希羅多德的描述,他們的戰鬥實力與習俗被書寫、留存下來。司馬遷描述的匈奴人和希羅多德筆下的斯基泰人驚人地相似。這兩人不持有偏見,承認與自己定居農耕社會完全不同的價值觀之存在。 除了利用文獻,本書最與眾不同的特色是採用考古和美術史資料。關於遊牧社會的考古,大約是十八世紀初期才開始的。在彼得大帝兒子的生日會上,一名在中亞經營礦場的富商,獻上了他挖掘到的大量黃金器具當作禮物,大帝注意到了這些物品在美術上的價值,下令展開中亞地區的挖掘。隨著考古挖掘,馬具、兵器及黃金器具,這些斯基泰文化的代表象徵陸續出土。本書就利用了至今為止發現的考古資料,盡量「復原」湮滅的歷史。 以草原的

「古墳時代」為主,解釋了西元七世紀的草原上已經誕生了王權,而且分佈在整個中央歐亞。另外,對(1)馬具、(2)兵器及(3)黃金器具的美術史分析,也凸顯出斯基泰美術的獨創性,及其融合波斯、中國、希臘風格上所達到的極致。 本書也將考古發現和文獻彼此印證。比如希羅多德記述的遊牧民「王的葬儀」——製作木乃伊、用割耳或傷害身體部位的方式表示哀悼、在喪禮上吸食大麻達到亢奮狀態,以淨化自己——這些都從考古發掘中加以證實。而在南西伯利亞考古發現的中國風屋舍,其主人是叛逃到匈奴的李陵,還是嫁到匈奴的王昭君的女兒呢?作者也結合文獻加以推論。 ■擺脫農耕社會的觀點,看見遊牧民族文化的多樣性和國際性!

從遊牧民的角度出發,重新看待古代「文明」的定義。 遊牧民通常被視為野蠻和落後,與文明無緣。在中國史料中,「華夷之辯」是一種貫通整個農耕國家歷史的意識形態,甚至至今如此。真的是這樣嗎? 這首先要看文明的定義。「文明」一詞是從英語「Civilization」(原意是市民化)翻譯而來,原本就是城市定居社會所發明的用語。從這個角度看,以往被視為人類偉大的古代文明,包括美索不達米亞、埃及等等,都有一些所謂文明的共通要素:城市、王權誕生、具有象徵性的巨大建築、官僚制度的創設、發明文字等等。 然而,對於本來沒有「城市」的遊牧社會而言,他們難道因此就是與文明相反,生活在「野蠻」之地的「胡」人

嗎?本書反對這種觀點,認為那不過是農業社會的偏見!遊牧民有自己的文明——雖然沒有文字記載,但從挖掘出土的草原霸者們的裝飾品來看──華麗的黃金工藝品、色彩鮮豔的氈製品、以及各種馬具和武器——都凸顯出「文明」的獨特性。另外,隨著文化的交流,遊牧民也建立了更尊重和包容不同文化和法律的城市,更具有多樣性和國際性。 以西元七到十世紀裏海附近的遊牧國家「可薩」為例,他們用貿易支撐其財政,以強大的軍事力量為背景,與當時的大國拜占庭和阿拉伯帝國並駕齊驅,備受矚目。首都裡有七位法官,包括猶太教、基督教、伊斯蘭教的法官各兩人,薩滿教法官一人。處於對立的三宗教竟然受到平等的對待,這個事實讓近代歐洲的歷史學家大

感吃驚。這樣的做法雖然並非出自近代宗教自由的觀念,但遊牧國家的多樣性和國際性由此可知。 因此,如果擺脫農耕社會的觀點,就可看見遊牧民族也具有豐富的文化和藝術!本書即採用大量考古學和美術史的資料,從遊牧民的角度出發,重新看待古代「文明」的定義。 ■如果放棄中國視角,從匈奴的角度看漢匈之爭,會看到什麼樣不同的結論呢? 其實,司馬遷已經告訴你。 關於匈奴的史料,幾乎主要來自司馬遷的史記。司馬遷是持平之人,他透過一位叫「中行說」的宦官表達了匈奴的立場。中行說本是陪同和親的公主到達匈奴,但他最後發誓向單于效忠,並用他所認同的匈奴的價值觀反駁漢使。比如他認為,匈奴的政治更靈活和務實,

不像漢那樣被無意義的禮儀所束縛。 透過司馬遷的記載,我們看到,漢除了以公主和親,取得匈奴支持外,還必須每年提供大量高質量的絲綢。這些絲綢並不是遊牧民自己需要,而主要是轉賣給西方,獲得高利潤。此外,一般中國史書上多強調匈奴不守規則,即便漢已經和親、並每年提供贈品之後依舊反覆侵寇。然而本書指出,漢匈之間本來就存在民間自由貿易,這也是符合雙方利益之事。然而漢的中央政府認為不需要民間貿易、故常常閉關,從而引發糾紛。另外一個原因是中國內部的叛亂分子常常尋求遊牧國家的援助。西漢時代最大的叛亂——吳楚七國之亂,就與匈奴單于合謀而發動。 無論是史記還是漢書,都沒有記載匈奴掠奪金銀財寶、絲綢和穀物;

他們掠奪的是人和家畜。這些人被掠奪去做什麼呢?——答案是從事農耕。本書也從考古學的資料中分析匈奴的遊牧社會中,也存在定居聚落。本書指出,漢帝國中也存在大量自發性的逃亡者,除了層級高的比如燕王,還有大量一般民眾「聞匈奴中樂」而翻越長城。官員郎中候應在反對廢除長城防衛的十大理由之一即是,長城的防守功能也包括防止漢人向北逃亡。 ■《草原王權的誕生》能夠帶給台灣讀者什麼啟示? 台灣是海洋島嶼國家,和中央歐亞的騎馬遊牧民國家的地理環境迥然不同。然而本書讓我們懂得,拋棄傳統中華思想中的華夷之辯,不再認為遊牧民族是野蠻和落後的化身,而理解到「文明」擁有不同的形態,遊牧民有自己的文明,擅長吸收和融

合別的文化,更加尊重多元文化和價值,更具有國際性。 本書啟示 遊牧國家的多樣性和海島貿易國家的多樣性,都是以貿易為前提而遵重不同的價值。以本書結語中提出的「可薩」這個遊牧國家為例,近代西方史學家也驚詫於它除了擁有強大的貿易和軍事力量,首都裡竟然有七位裁判官,負責不同信仰之商人的法律仲裁。這就是台灣作為商貿國家可以從騎馬遊牧民社會中學習之處。 ■來自日本講談社的全球史鉅獻 《草原王權的誕生:斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第03卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,

尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。 ◆本書系由21卷構成,陸續出版中―― 01《人類文明的黎明與黃昏》 作者:青柳正規(東京大學名譽教授) 02《亞歷山大的征服與神話》 作者:森谷公俊(帝京大學教授) 03《草原王權的誕生》 作者:林 俊雄(創價大學教授) 04《迦太基與海上商業帝國》 作者:栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員) 05《地中海世界與羅馬帝國》 作者:本村凌二(東京大學名譽教授) 06《絲路、遊

牧民與唐帝國》 作者:森安孝夫(大阪大學名譽教授) 07《伊斯蘭帝國的聖戰》 作者:小杉 泰(京都大學教授) 08《凱爾特的水脈》 作者:原 聖(女子美術大學教授) 09《義大利海洋都市的精神》 作者:陣內秀信(法政大學教授) 10《蒙古帝國及其漫長後續》 作者:杉山正明(京都大學名譽教授) 11《鄂圖曼帝國五百年的和平》 作者:林 佳世子(東京外國語大學教授) 12《亦近亦遠的東南亞》 作者:石澤良昭(上智大學特任教授) 13《印加與西班牙的交錯》 作者:網野徹哉(東京大學教授) 14《歐洲霸權的光和影》 作者:福井憲彥(學

習院大學名譽教授) 15《搖擺於歐亞間的沙皇們》 作者:土肥恆之(一橋大學名譽教授) 16《東印度公司與亞洲的海洋》 作者:羽田 正(東京大學教授) 17《大英帝國的經驗》 作者:井野瀨久美惠(甲南大學教授) 18《大清帝國與中華的混迷》 作者:平野 聰(東京大學教授) 19《大日本.滿洲帝國的遺產》 作者:姜尚中(東京大學名譽教授)、玄武岩(北海道大學副教授) 20《空中帝國.美國的二十世紀》 作者:生井英考(立教大學教授) 21《人類該何去何從?》 環境與人口、海洋與人類、宗教與社會,以及非洲的現狀。多面向的論述。 作者:大塚柳

太郎(東京大學名譽教授)、應地利明(京都大學名譽教授)、森本公誠(東大寺長老)、松田素二(京都大學教授)、朝尾直弘(京都大學名譽教授)、Ronald Toby(伊利諾大學教授)、福井憲彥、杉山正明、青柳正規、陣內秀信

四方、天下、郡國──周秦漢天下觀的變革與發展

為了解決四方金可以拜祖先嗎 的問題,作者游逸飛 這樣論述:

本文希望揭示天下觀在周秦漢時期的變革與發展。 第一章先界定「天下觀」、「天下秩序」、「天下政體」等後來幾章會使用的研究概念。本文所定義的天下觀既非宇宙觀,也不是世界觀,而是以「天下」(即當時人認識的人間世界)為出發點的政治觀念與心態;當時人藉以治理整個天下的政治制度就是天下政體;以整個天下為舞臺所上演的治亂興衰就是天下秩序。該章繼而回顧中國、日本、歐美學界的天下觀研究,指出今日的天下觀研究已不應拘泥於「天下」究竟是「中國」?抑或「世界」之爭?也不應認為自己研究的時代可以輕易代表傳統兩千年天下觀的本質。今日應該將天下一辭的意義視為可流動的,重建歷代人言說天下一辭的語境,了解天下一辭為何被

使用。 第二章根據《尚書》、《詩經》、甲骨、金文等材料,指出「四方」一辭流行於西周,此時「天下」一辭很少出現、意義又與「四方」相當,故研究西周不宜用天下觀的研究術語,應該用「四方觀」。四方一辭具有區隔內外的功能,為周天子與諸侯之間提供清楚的界限,建立四方政體、奠定四方秩序。四方觀不限於差序格局,能與成熟的國家政體相配合,是成熟的世界觀念。受商人冊封的周人,可以自居西土,在商人所建立的四方秩序安身;又可伺機而動、取大邑商而代之,以洛邑(成周)為四方之中。周人取代商人為四方之中後,從屬於周的諸侯便須自居四方,承認周人居於四方之中;西周中晚期的金文裡不再見到周人來自西土之說,反映周人漸漸不提祖先曾

為西土之人,似乎是一種地域式的結構性失憶。 第三章利用電子資料庫檢索傳世文獻與出土文獻,確證「天下」一辭流行於戰國秦漢,使用遠比「四方」頻繁。並進一步指出天下一辭流行的原因是因為春秋戰國政治、社會變革,四方觀語境崩解,戰國諸子、君王注意到天下一辭字面上不具有區隔內外的意義,可以消弭四方一辭的內外界限,對外包容其他列國、適於用來重建紛亂的政治秩序,天下一辭也因而大為流行。「溫人之周」故事、先秦諸子好引用《小雅.北山》的「溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣」,兩者都反映天下一辭有助於建立新的天下秩序。「天下」一辭普行於秦漢朝廷統治的領域、為當時識字者所熟習、深入人們的日常生活之中,其內涵與用

法為當時人共享,不限於統治階層,「天下」遂成為兩千年來最流行的疆域稱謂,天下觀也成為兩千年來中國最具影響力的世界觀。 第四章繼續討論天下一辭的包容性如何有助於秦漢天下秩序的建立。秦始皇君臣在推行政策的詔令裡通常會使用天下一辭,將甫平定的東方六國納入統治疆域,此時天下為狹義,乃「中國」之意。但宣揚功德的刻石中秦朝君臣又會使用廣義的天下,也就是普天之下,來包容四夷。雖然秦朝君臣注意到普天之下與現實疆域之間的差距,而用「北過大夏」一辭將兩者的矛盾模糊化;但整體而言秦朝君臣因理想與現實之間的差距而產生的無奈與羞辱之感,應當不會很強。漢初國力遠不如秦,只得隨時勢調整對外關係;此時天下一辭的彈性徹底展現

,漢朝既可將南越納入中國與四夷的天下秩序內,又可承認漢與匈奴同為天下之中的兩國,更可將西南夷來貢視為天子「修文德以來之」的展現。但天下一辭的意涵亦非為政者可任意捏塑,秦漢「天下一家」的理念似只用於對內一統,無人以此為藉口侵略四夷。漢初朝廷承認諸侯王國的獨立地位,建立多中心的天下政體,用天下一辭將諸侯王國納入天下秩序之中。但多中心的天下秩序終究不穩定,天下一辭消弭內外界限的特性與講求精確的官僚制扞格不入。漢朝的天下秩序、天下政體、天下觀仍須進一步完善,徐偃、終軍故事即其變遷的反映。 第五章討論漢廷為了追求更完美的天下秩序,必須重建封建制、鞏固中央集權,創建更完善的天下政體。其關鍵措施為改革王國

制度:建立「郡國雙軌制」,將王國降低到郡的層級,使漢朝地方行政制度達成「分工性分權」的目標;用更完善的封建制規範天子、諸侯王等各種身分等級,並區分王國的行政官吏與家內官吏。多中心的天下秩序從此消失,以漢天子為中心的天下政體進一步確立。天下政體更加完善,也影響天下觀變遷。透過資料庫檢索與文獻校勘,我們可以發現漢初流行用天下一辭稱呼漢朝的疆域,郡國、郡諸侯等辭將郡與諸侯王國並列,在漢初並不合於現實,這種較為精細的疆域稱謂並不統一、也不常見;但西漢中葉郡國雙軌制奠定以後,郡國一辭開始流行。郡國一辭有利於官僚制的發展,使漢廷政令能夠更有效傳達、實踐於「天下」,更清楚規範漢朝疆域、進一步建立中央與地方的

區別。 第六章結語則認為「內與外」始終是中國政治的關鍵課題。天下一辭因四方一辭無法對外包容而興,又因字面無法區隔內外而須分裂為廣狹二義:狹義的天下對內治理中國,廣義的天下對外綏服四夷。但廣狹二義又須進一步區隔內外:廣義的天下藉中國與四夷區隔出內外,狹義的天下則藉王畿與郡國區隔內外。各時代的天下觀如何區隔內外是值得繼續研究的線索。

四方金可以拜祖先嗎的網路口碑排行榜

-

#1.壽金祖先. 【拜祖先專用】環保金紙一套

壽金可以拜祖先嗎 ... 中南部又稱「四方金」,適用於初一十五拜神明,也可以燒給好兄弟或死亡超過3 ... 金紙:刈金(四方金)、土地公金(福金)、壽金. 於 gsv.victorarco.es -

#2.血饮:俄乌和谈背后的中美惊天暗战!|乌克兰|以色列|伊朗

中国再次高举这一道义大旗,就可以从更高角度上“挟天子以令诸侯”,从更大范围内 ... 年2月,欧美俄乌四方最终签署明斯克协议,暂时中止了俄乌冲突。 於 m.163.com -

#3.主角是【祖灵】的小说是什么?_潇湘书院www.11sc.com.cn

一个神邸,仙人,鬼魂,妖魔并存的世界。一个少年以鬼魂的形式来到这个世界,从一个最弱小的一家祖先开始,成祖灵,谋土地,争山神,当城隍。征战小千世界,中千大千, ... 於 www.11sc.com.cn -

#4.拜祖先金紙種類|YD46KBX|. 四方金可以拜祖先嗎

四方金可以拜祖先嗎. 祭拜時不可缺少的就是金紙. 銀紙一般用於祭拜祖先、地基主或者好兄弟,最常見的銀紙類型有: 燒金紙是逢年過節祭祀中的一環, ... 於 qbh.pharmaciedesblancsmonts.fr -

#5.拜祖先金紙種類

哪些金紙祭拜神明、地基主、祖先都通用?刈金紙錢上無花紋,僅貼1個金箔,最常見的紙錢之一,中南部又稱「四方金」,適用於初一十五拜神明,也可以燒 ... 於 vylicu.valerianeholley.fr -

#6.祭拜時不可缺少的就是金紙

「維多進香團」兵分多路採訪各大金紙店,為各位整理出祭拜金紙小常識,讓您拜拜沒煩惱! 祭拜時所燒化的金紙可以分作祭拜神明與祭拜祖先、往生者、孤魂兩種,其用意為 ... 於 210.70.14.3 -

#7.拜神、祖先用刈金祭好兄弟用銀紙- 社會- 自由時報電子報

刈金面積較大,上無花紋,貼一金箔,金紙店老闆娘則指出,最常使用的金紙「刈金」主要是用來祭拜神明、地基主及公媽(祖先);中元祭時祭拜好兄弟或剛過世 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.曹操- 维基百科,自由的百科全书

曹操(155年-220年3月15日),字孟德,小名吉利,小字阿瞞,沛國譙縣(今安徽亳州)人。東漢末年著名的權臣、軍事家、政治家、文學家和詩人,三国时代曹魏奠基者。 於 zh.wikipedia.org -

#9.拜祖先金紙種類. 拜祖先要燒什麼金紙

四方金可以拜祖先嗎. 祭拜祖先金紙. 「維多進香團」兵分多路採訪各 ... 祭拜時所燒化的金紙可以分作祭拜神明與祭拜祖先、往生者、孤魂兩種,其用意為. 於 eqg.stelamajzner.pl -

#10.四方金可以拜祖先嗎. 拜神明金紙要幾支? 拜祖先刈金要幾支?

拜神、祖先用刈金祭好兄弟用銀紙- 社會- 自由時報電子報. 初一十五拜祖先金紙. 編號拜拜科儀金紙種類5 拜神明. 安神明四色金(大百壽金、壽金、刈金、 ... 於 szb.reptypark.pl -

#11.四方金可以拜祖先嗎. 拜祖先金紙種類

四方金可以拜祖先嗎. 燒金紙有風險2011/04/05 22:10 燒香拜拜,國人常燒金銀紙給神明、 祖先、亡靈與鬼魂。因祭拜對象的不同,金銀紙種類亦不同。 於 bkt.oleoturismoalmeria.es -

#12.艾青诗选个人读后感悟.docx - 人人文库

我头顶上太阳,他在遥远的一岸,他将光明送去四方,他所经过的地方,都有生命 ... 从诗歌的风格上,可以看出艾青是一个奔放、进取、激昂的热血青年。 於 m.renrendoc.com -

#13.【免費小說】《透視神眼》2023最新連載、線上看 - 小說狂人

朔爾,小說,線上看,txt,下載,手機,電腦,簡體,繁體,完本,Dcard,台灣,大陸,限,全本小說網,起點小說,卡提諾小說,ck101,黃金屋,PTT. 於 czbooks.net -

#14.四方金用途. 燒紙錢給祖先真的能收到嗎?風水大師說出了這些 ...

【民俗小知識】拜拜用的金紙和對應的科儀. 拜祖先金紙種類. 民俗中,烧化给神明祖先烧化金银纸钱有何注意事项? 【拜神金纸】_拜神金纸品牌/图片/价格_ ... 於 orx.betonowe-inspiracje.pl -

#15.元寶山紙品~四方金12刈正純錫箔、又稱貴人金意即四方貴人

在四方金我們特別推薦用於拜地基主、北部用四方金拜地基主、南部是用刈金、拜地基主 ... 唯一我們的建議金是屬於官銀、銀是屬於民間銀、所以金不建議拜祖先、先人、姑娘。 於 shopee.tw -

#16.如何拜神佛與祖先. 四方金用途 - MEGUMI.FR

建議將花木批發市場改成台北市花卉資訊中心,以兼顧花卉銷售。 燒紙錢給祖先真的能收到嗎?風水大師說出了這些禁忌! 於 nkv.megumidev.fr -

#17.金紙種類太多霧煞煞? 這邊來告訴你金紙的種類用途! 2023

【四方金】有的會稱二五金,也有的會稱刈金,刈金有大箔刈金和中箔刈金兩種,一般用在祭祀神明、祖先、地基主時,燒給好兄弟也會用四方金。 於 aloe0803.tw -

#18.壽金可以拜祖先嗎. 要化給神明的金紙

祭拜時所燒化的金紙可以分作祭拜神明與祭拜祖先、往生者、孤魂兩種,其 ... 稱「四方金」,分為大箔刈金和中箔刈金兩種,一般用在祭祀神明、 祖先、 ... 於 wzx.strefa-ubran.pl -

#19.Re: [討論] 如果從康熙開始滿清有基督信仰? - dummyhistory

怎麼叫他們回去都不要拜祖先了改拜上帝? 基督宗教的排他性是很大的問題和佛教傳入有很大不同佛教講的是凡人可以通過修煉悟道成佛這點和儒教的仁義禮 ... 於 pttstudy.com -

#20.「銀」紙是燒給好兄弟「金」紙才是燒給神明!壽金 - 理財寶

可以 燒給祖先、地基主、好兄弟, ... 神明、祖先、地基主都適用? 刈金. 台灣南部又稱「四方金」, ... 另外,拜祖先的時候,要先讓祖先吃過,. 於 www.cmoney.tw -

#21.「簡單必學款」五種折金紙的方法|祭拜|神明 - YouTube

跟著時代的變遷或許很多人都已經不記得老式折金紙的方法了~跟著西媽~ 可以 一起學習不一樣的折法#金紙折法#必學款#祭拜神明 祖先 影片目錄00:00精采 ... 於 www.youtube.com -

#22.祭拜祖先的金紙介紹@ 林全美香舖藝品 - 隨意窩

大銀(中):用來祭拜祖先時用。刈金(右):最常用的金紙,用於神明,也可用來祭祀祖先及地基主。南部有一種「四方金」,尺寸較窄,但由於北部較少南部的「四方金」, ... 於 blog.xuite.net -

#23.【民俗小知識】拜拜用的金紙和對應的科儀

編號 拜拜科儀 金紙種類 5 拜神明.安神明 四色金(大百壽金、壽金、刈金、福金) 7 土地公 四色金(大百壽金、壽金、刈金、福金) 9 拜灶君(神) 四色金(大百壽金、壽金、刈金、福金) 於 xinhuafang.com.tw -

#24.拜祖先、拜地基主金紙種類怎麼選?適用時機 - 媽咪拜

紙錢上無花紋,僅貼1個金箔,最常見的紙錢之一,中南部又稱「四方金」,適用於初一十五拜神明,也可以燒給好兄弟或死亡超過3年以上的親人、祖先即可 ... 於 mamibuy.com.tw -

#25.四方金可以拜祖先嗎. 1600w 電源供應器

四方金可以拜祖先嗎. 1600w 電源供應器. 祖先金紙要燒多少. 有才又環保!他一鍵線上拜拜、捐香油錢秀「 ... 於 kemiplast.pl -

#26.Search - Intel.com

Intel® Processors for All That You Do. Intel sets the industry standard for processor innovation and performance, powering laptops, desktops, ... 於 www.intel.com -

#27.拜神明金紙要幾支? 拜祖先刈金要幾支? - 健康跟著走

拜拜都拜對了嗎? 快過年了,家家戶戶到時要忙著祭祀神明、祖先,做完以下題目,讓你學會如何分辨紙錢,也能成為 ... 於 info.todohealth.com -

#28.光遇如何换面具 - 抖音

第4集| 光遇测试服更新遇境也出现了改变还可以换虎头面具! ... 头面具兑换光遇现在遇境祖先光遇遇境变化内测光遇遇境光遇怎么修改人脸光遇如何换面具. 於 www.douyin.com -

#29.妙法---各金紙用途 - 易之行者(wsdd752215831的部落格)

我們金紙有不同的作用,壽金、太極金、大福金(就土地公金),大福金、四方金、銀紙、還有古錢,這有不同的用法耶!你. 「壽金」,是拜神和祖先的,拜神和拜祖先用的。 於 wsdd752215831.pixnet.net -

#30.四方金可以拜祖先嗎的推薦與評價,媽媽經、PTT、FACEBOOK

中部沒有刈金,而使用四方金,上面印有漂亮的葫蘆圖案及四方金之字樣。通常用於祭祀神明、祖先、地基主時。 七月七日是床母生日,拜床母時,除了準備 .. 於 folklore.mediatagtw.com -

#31.拜拜請問我常用金紙知識王! - 寶島神很大

二五金:又稱「四方金」,外觀與刈金相似,也有些外觀印有葫蘆、晉爵、 ... 就是銅板零錢,兩者都可以燒給祖先使用,但農曆七月燒給好兄弟則為小銀。 於 baodao.setn.com -

#32.四方金用途. 燒紙錢給祖先真的能收到嗎?風水 ... - Pantypograf

初一十五拜神明金紙數量. 燒紙錢祭拜祖先禁忌:燒紙錢給祖先真的能收到嗎? 每次拜拜時,總會看到紙錢會出現不同種類,而之所以會出現差異,是因為祭 ... 於 cka.pantypograf.pl -

#33.找神!拜對正廟有緣神: 拓展「神脈」,更要抱對「佛腳」!

焚化時先從大張的開始燒,因為愈大張的是給職級愈高的神焚化時除了補運金不拆開外, ... 至於刻金(四方金) ,給在人間與類親近的神明、祖先使用,上面只有金泊。 於 books.google.com.tw