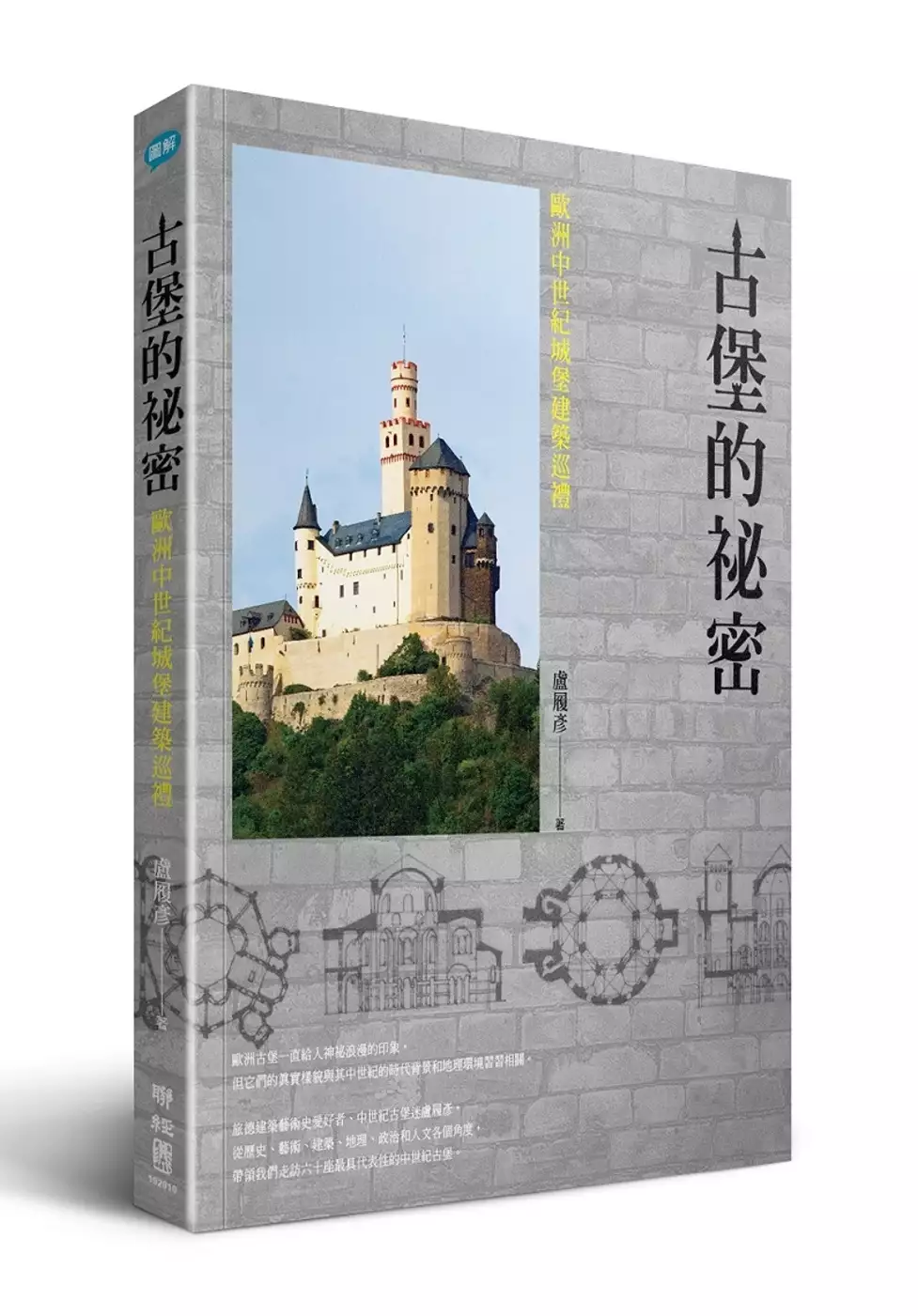

台灣 古蹟再利用 案例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 知識展示重構:博物館建築空間與觀眾經驗 和盧履彥的 古堡的祕密:歐洲中世紀城堡建築巡禮都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歷史建築的再利用-以老房子文化運動為例也說明:許多古蹟僅作為博物館或文史資料館,例如淡水紅毛城改為陳. 列館,而安平德記洋行則是改為台灣開拓史料蠟像館。這些案例在硬體方面,將文化資. 產轉變為裝載史料的容器,為 ...

這兩本書分別來自巨流圖書公司 和聯經所出版 。

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 殷寶寧所指導 林宜珍的 走出新公共管理:文化資產再生之協力治理與公共價值建構 (2021),提出台灣 古蹟再利用 案例關鍵因素是什麼,來自於公共價值、網絡治理、公私協力、委外經營、古蹟再生。

而第二篇論文國立高雄科技大學 土木工程系 沈永年所指導 許鴻麟的 古蹟自主性防災設備探討—以防火水幕為例 (2021),提出因為有 古蹟、防火水幕的重點而找出了 台灣 古蹟再利用 案例的解答。

最後網站許派崇談萬華林宅調查修復及活化讓古蹟成為『聚客』講故事的 ...則補充:萬華林宅,台北市境內現存30年代民間「豪宅」之代表近年來台灣有關老屋、歷史建築及古蹟的修復保存與活化再利用等案例越來越多,除了在城市行銷觀光 ...

知識展示重構:博物館建築空間與觀眾經驗

為了解決台灣 古蹟再利用 案例 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

博物館作為推動平權包容之文化基礎設施的主體性價值,這麼迷人的世界,有太多值得我們深入探索。 全書分成兩大部分,第一部分聚焦於「博物館建築空間再現與文化治理」,第二部分則以「策展空間與觀眾經驗」為討論核心。書中挑選與探討的案例,以博物館場域近十年來的幾項重要發展議題與趨勢,扣連於博物館建築、博物館展示與觀眾經驗這兩大研究主軸。從理論概念出發的探索,期許能更深切地掌握博物館研究相關議題。從現象出發,則意圖在研究方法的層次,找尋更多具臺灣在地特性的博物館發展與探索視角,並期許引發更多對話,共同貢獻於博物館這個如此引人入勝的繁花盛景之域。 博物館是生產與傳遞知識的所

在。博物館建築與空間場域共同承擔了這些任務。「展示」的視覺主導體驗過程,慣常地被認知與期待為知識流動的核心,並循此凝結出策展政治及其實踐批判的新興論述場域。博物館建築空間生產根植於社會、文化、歷史、政治與經濟各個面向共同交織,自然也會因此而從建築與空間生產促成博物館的改變。 本書以知識及展示的重構過程為思辨所在。博物館建築與空間生產為切入的知識路徑,以觀眾經驗與策展論述觀察,總結為階段性的紀錄及反思。

台灣 古蹟再利用 案例進入發燒排行的影片

本集主題:「老屋創生25帖」新書介紹

訪問統籌:華安綺

內容簡介:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值

★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性

★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性

25種營運老屋的方法

25帖不藏私老屋創生學

許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也讓人心心戀戀總是繫懷……

然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢?

本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。

25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。

作者簡介:總策劃/陳國慈

擔任律師三十餘年,曾任國家文化藝術基金會首任執行長、台灣積體電路製造股份有限公司資深副總經理暨法務長、國家表演藝術中心首任董事長。

以全國第一位個人認養政府古蹟創辦台北故事館,活化撫臺街洋樓。

曾獲台北文化獎、國家文資保存獎,二○一七年創辦迪化二○七博物館。

走出新公共管理:文化資產再生之協力治理與公共價值建構

為了解決台灣 古蹟再利用 案例 的問題,作者林宜珍 這樣論述:

新公共管理對世界各國的政府部門改造與政策方向有巨大的影響,但是應用在無法以追求經濟與效率為主要目標的文化類型公共事務上時,例如古蹟的委外經營等,特別容易突顯新公共管理帶來的各種障礙與問題。而歐美近二十多年來興起的創造公共價值理論,則企圖走出新公共管理的窠臼,開展以價值生產為核心探討的多元論述,嘗試創建一條由公部門帶動創新、守護公共性的新路。古蹟委外經營所面臨的難題,除了新公共管理的影響之外,同時也因為文化遺產研究專業者、公共管理者與公眾等缺乏對古蹟再生更全觀的價值認識所致。本研究認為應該回到從生產到分配公共性的哲學思考,將創造公共價值理論與治理性的探討,應用在古蹟再生委外經營的領域之中,以尋

求對現況與困境量身訂製一套可行的理論觀念和解決問題的策略。本研究結合公共價值與遺產價值理論,提出以創造公共價值來協商平衡文化遺產的內在價值與工具價值,形成三角動態架構。而文資再生委外經營的公共價值創造生產,則有賴於公部門、經營者、地方社團構成的核心治理網絡運作,三個部門必須在個人、組織、網絡等三個層次努力,許下長期投入資源的承諾,以形成決策共立、風險共擔、成果共享的良好協力網絡治理與共生的夥伴關係。從理論中建構,再從經驗中驗證,本研究探討古蹟再生利害關係群體的價值認知落差及其導致的問題,並且透過個案研究來驗證公共價值理論在委外經營實務上確實具有作為行動與診斷的可行性。最終主張成功的古蹟再生委外

經營,應可將影響力擴及到建築基地以外的多重環節,展現出緊密的公共價值宇宙。古蹟再生的相關課題相當複雜跨域,古蹟再生的經營應是社會關係網絡連結之處,也是價值流轉之處,而價值從合作之中生產,也必須由公眾獲益。建立良好的委外機制與政策固然很重要,但是最關鍵仍在於逐步建構關係群體對共同願景的認可與共同付出,這正是協力網絡治理與創造公共價值的精神。

古堡的祕密:歐洲中世紀城堡建築巡禮

為了解決台灣 古蹟再利用 案例 的問題,作者盧履彥 這樣論述:

歐洲古堡一直給人神祕浪漫的印象 但它們的真實樣貌與其中世紀的時代背景和地理環境息息相關 旅德建築藝術史愛好者、中世紀古堡迷 盧履彥 從歷史、藝術、建築、地理、政治和人文各個角度 帶領我們走訪六十座最具代表性的中世紀古堡 奢華壯麗,浪漫神祕,是一般人對歐洲中世紀城堡的印象,也是想像中,王子和公主從此過著幸福快樂日子的地方,或著隱藏各種魔法和巫術等邪惡勢力的根據地。 但事實上,我們都被這些印象中的城堡騙了! 電影、小說、童話故事裡的虛擬建物,其實全是「山寨版」,只徒具城堡建築的外殼,而城堡內的實際生活更是天差地遠。 《古堡的祕密》從歷史、政治、文化、藝術等角度,詳細分析古

堡設置的地理位置、軍事及居住功能、建築風格的演進、內部結構及造型、以及當時居民的生活方式。 你會發現,古堡的真實面貌,竟是如此迷人: ‧取名「巫婆塔」的高聳城塔,竟是監禁女巫的地方 ‧城堡的廁所就是在懸空地板挖個洞,讓糞便直接掉進河裡 ‧禮拜堂除了方便城堡居民進行宗教儀式外,也存放聖人遺骸 ‧頂峰型城堡氣勢雄偉,易守難攻,但最大的困擾竟是缺水問題 ‧強盜騎士城堡,顧名思義,住著一群專門打劫來往商旅的壞騎士 ‧中世紀的國王常常要帶著大批眷屬、隨從,從一個行宮遷移下一個行宮 作者簡介 盧履彥 國立台灣師範大學藝術史研究所西方藝術史組碩士,曾於德國美茵茲

約翰尼斯‧古騰堡大學(Johannes Gutenberg-Universität Mainz)攻讀藝術史及出版科學課程,興趣為歐洲中世紀至文藝復興時期建築史、建築理論及保存等領域研究。赴德學習期間啟發對中世紀城堡、半木造桁架屋民宅、鄉村教堂、墓葬及廢墟建築探索興趣,時常徘徊、漫遊當地山水、河谷間,以圖像方式親身觀測、記錄山間隱密、殘存城堡建築或廢墟外貌、建築裝飾及趣味建築設計。 學位論文以探討義大利文藝復興建築理論對德國南部十七世紀建築影響、交流為主題。並曾發表基督教博物館與古蹟再利用等文章。 作者序 第一章、城堡的意義、起源與發展 新天鵝堡和迪士尼城堡的騙局

探究古堡的真實樣貌 結合軍事堡壘與生活住所的建築 神聖羅馬帝國大量興建城堡 政治動亂頻仍,城堡保存不易 城堡中的生活 專欄 城堡悲歌:普法茲公爵爵位繼承戰 騎士與文學:中世紀城堡文化的浪漫起源 第二章、中世紀城堡建築發展三部曲 西元十至十一世紀――城堡世紀的開始 西元十二至十三世紀――城堡世紀的全盛 西元十四至十六世紀中葉――城堡世紀的結束 終曲――十九世紀城堡的再生及迷思 專欄 城堡的興建 中世紀騎士團:城堡的散布者 城堡與宮殿:令人混淆的難兄難弟 城堡的現代新用途 第三章、中世紀城堡的位置選擇 平地型城堡 山坡型城堡 頂峰型城堡 專欄 城市型城堡:中世紀城市發展及市民階級興起的見證

第四章、城堡的外型分類 幾何形城堡 不規則形城堡 第五章、中世紀城堡的功能 居住功能的城堡 宗教功能的城堡 經濟及商道控制功能的城堡 財產管理及防護功能的城堡 軍事防衛功能的城堡 專欄 朕不是在行宮,就是在前往行宮的路上:遷徙式君主政體 隱性城堡:修道院城堡 帝王城堡:中世紀君主領土政策的棋子 第六章、城堡的建築元素︰主城堡(之一) 城門 城牆 宮殿 禮拜堂 專欄 城堡城門的斷尾求生之道 : 殼架式城塔城門 模仿遊戲:難以區分的城堡城牆與都市城牆 隱密機關:城牆上的小型防衛設計 城堡:中世紀貴族的保險庫 城堡:基督教信仰及寓意的象徵 第七章、城堡的建築元素︰主城堡(之二) 城塔 凸窗/

角窗 主城堡內經濟用途房舍 城堡中庭 花園 專欄 城塔:迫害與酷刑的舞台 城堡生活命脈:水資源的收集與使用 第八章、城堡的建築元素︰前置城堡 前置城堡及其所屬經濟用途房舍 壕溝 困牆區 圓形砲塔 外部防衛系統 第九章、結論 第十章、三十座重點城堡參訪推薦 全書注釋 附錄一、城堡建築詞彙中德英三語對照表 附錄二、延伸閱讀 附錄三、圖片來源 作者序 在所有人類建築文明中,中世紀城堡向來是最引人注意又能激發奇幻想像的建築類型,雖然多數人對於城堡概念仍停留在童話、電影中塑造出的浪漫氛圍而忽略其真實面貌;但由實際歐洲中世紀建築歷史發展角度窺看,其類型多元的外觀、功能、座落位置及聳立

、突出於所在地點自然環境的樣貌的確值得專業建築史學者、業餘歷史文物愛好者乃至一般自助觀光旅人深入理解、探索。 2002至2007年於德國美茵茲古騰堡大學(Johannes Gutenberg-Universität Mainz)攻 讀西洋美術史期間,個人有幸在溫特菲爾德(Dethard von Winterfeld)及慕勒(Matthias Müller)等建築史權威門下就讀,啟發對中世紀建築研究之興趣。尤其溫氏以其古蹟保存實務背景,長年參與史拜爾主教堂(Dom zu Speyer)維護工程,重視實地勘查、歷史考據並以簡明方式論述的基礎研究態度,更激發個人這段期間親自探訪諸多城堡地點、捕

捉建築外觀及細節等圖像素材,建構出本書諸多內容。尤其美茵茲及其鄰近之萊茵河中游河谷、陶努斯(Taunus)山區在中世紀正處當時神聖羅馬帝國版圖中政治破碎地帶,諸多選帝侯、主教、區域性公爵在此均具有所屬領土或飛地,無不設置各類城堡統治該地。因此當地所見類型甚為豐富多元,自此遂懷有心願,期望藉由蒐集之資料及觀察,加以補充他處經典建築範例,以簡明、生動方式,彙集中世紀城堡建築發展及其多元外觀風貌。 在建築藝術史的發展歷程中,城堡類型建築向來並非學術研究的焦點所在,甚至較西元十六世紀後,由中世紀城堡演進出的宮殿建築還少獲得學者研究青睞。直到 1890 年代後,隨著歐陸第一代城堡建築研究者不斷著述

研究、蒐集案例,進行建築類型歸類,並由德國學者皮博(Otto Piper, 1841-1921)及艾普哈特(Bodo Ebhardt, 1865-1945)等人分別於 1895 年出版《城堡誌》(Burgenkunde)一書及 1898 年起發表的《德國城堡》(Deutsche Burgen)十冊書系後,才逐漸將中世紀城堡視為建築藝術研究範疇,進行人文、歷史及科學性的研究探討。尤其藝術史學者侯茲(Walter Hotz, 1912-96)於1966年出版的《德國城堡簡明藝術史》(Die kleine Kunstgeschichte der deutschen Burg)一書,更成為第一代城堡建

築研究經典總結,奠定隨後二十世紀後半葉,以田野調查、考古及歷史文獻考證為主之科學性研究基礎。綜觀前述研究,主要以觀察、歸納、比較等方式,就中世紀城堡由其位置、功能、風格及歷史等觀點,進行建築類型分類(architektonische Typologie);唯可惜之處在於這種基礎性城堡建築研究至今尚未以概觀、系統性歸納之方式介紹至華文世界中。在建築與人文歷史環境研究漸受重視的今日,期待藉由本書淺顯、系統性並不失趣味的方式,為西方歷史建築研究在中文世界中補上遺缺已久的一塊拼圖。 中世紀城堡建築本體就如同一部巨大史冊,反映出歐洲中世紀時期的政治、社會、歷史及藝術等方面發展。綜觀本書架構,除了由

城堡發展史、類型、建築機能元素等角度闡析中世紀城堡多元風貌外,更藉由主題專欄方式補充與城堡建築發展相關之時代背景、歷史、宗教、社會、文學及藝術等內容,以生動方式提升閱讀興趣,並激發對城堡建築真實樣貌的深度認知、理解,甚至延伸閱讀興趣,以冀望成為提供建築史研究及文化深度旅遊愛好者的基礎指南。早在十年前旅德之際,心中即懷有構築此書的念頭,歷經不斷修正、蒐集,終能呈現於此。在此感激聯經出版社林載爵發行人、胡金倫總編輯等對本書題材、內容之賞識及指正。另外,也感謝Roy Gerstner、林倩如、張嘉斌、朱惠梅、廖勻楓、林易典、賴雯瑄、賴錦慧等提供之精彩圖片及撰稿、修正期間的協助。最終並感謝家人長久支持

及鼓勵,謹此獻之。 第一章、城堡的意義、起源與發展 西元2002年,眾多台灣新聞媒體均紛紛報導當時首富郭台銘先生以三千萬美元代價買下位於捷克波西米亞中部地區一座「古堡」――羅茲泰茲堡(Zámek Roztž),作為鴻海集團在歐洲的招待所。但實際上由西洋建築史發展角度而言,這座所謂「古堡」的外觀形式、結構及細部裝飾並不是一座真正兼具居住及防衛功能、且經歷數百年以上歷史歲月所遺留下的中世紀城堡,而只是擁有200年以上歷史、甚至西元1909至1911年間,又為來自當時奧匈帝國建築師包爾(Leopold Bauer, 1872-1938)重新整建的一棟新巴洛克式貴族鄉間宮殿宅邸。如果郭董事長是

以購買一座歐洲私人城堡為主要置產標的物,那麼就明顯買錯東西了!因為郭董所買到的並不是一座歷史悠久的真正歐洲中世紀古堡,而僅是一棟歐洲十七、十八世紀間,貴族時興在郊區興建的氣派宮殿建築。 購買城堡等地產如同投資股票、工廠般總是深藏潛在風險,我們不能苛究郭董眼光不佳而買錯標的,而是城堡這種歐洲歷史建築之原始功能、定義、意涵隨著西方建築風格的更迭發展,已逐漸轉化、再利用、甚至錯誤的扭曲成為為近代人們對這類型建築應有如宮殿般華麗外觀的認知及印象。原有歐洲城堡建築的興起時空和背景框架已重新改變。就是在這種混淆認知下,讓眾多富豪競標者產生美麗的錯誤,將「宮殿」、「鄉間宅邸」當作「城堡」或「古堡」買賣。殊不

知西方宮殿建築或更晚出現的巴洛克式鄉間宅邸、別墅,均為歐洲於西元十五世紀初邁入文藝復興時期後,因應生活方式及型態的改變,由城堡逐步發展、衍生出的建築類型。

古蹟自主性防災設備探討—以防火水幕為例

為了解決台灣 古蹟再利用 案例 的問題,作者許鴻麟 這樣論述:

台灣近百年來發生無數次火災燒毀古蹟,然而古蹟係國家重要文化資產,有不可回復之價值性,因早期建築防災性比較薄弱,且建築物構造大多屬於易燃之竹、木構造物質,容易於火災中損毀,所以古蹟及歷史建築修復再利用,如未有妥善的因應計畫,將使這些有形文化資產遭遇難以彌補之傷害,故消防滅火設施的探討研究有助於古蹟防災的提升。本研究以相關文獻、法規、消防工程及案例探討分析等,研究防火水幕運用於古蹟修復及再利用之優缺點,並以古蹟價值優先防救災體系為主,加強消防安全因應措施檢討及自主性防災設備運用研究,結果顯示採用防火水幕、消防細水霧與放水槍等方法,可以發揮相當成效,除可減低火損外,並可避免造成無可挽回之水損,對於

古蹟文物,水損可能不亞於火損,因古蹟大多數為木構造建築,火災發生時更須保護其文物資產,古蹟修復及再利用雖可不受法令限制,但亦須接受相關法令的指導,所以國家制定另一套審議機制,接受消防主管機關檢視,對症下藥方能讓古蹟再利用場域內工作人員及遊客在安全的環境下活動。

台灣 古蹟再利用 案例的網路口碑排行榜

-

#1.【範例】科技導入老屋活化【範例】 - 地方創生入口網

近年古蹟修復再利用風潮興起,台北市力推老房子文化運動,設立文資保存維護譽揚 ... 北投文物館走過近百年歲月,從一座高級旅館,經過團隊努力,成為典藏台灣文史的 ... 於 www.twrr.ndc.gov.tw -

#2.國家文化資產的保存與活化(行政院全球資訊網-重要政策)

其中古蹟、古物、歷史建築等有形文資,因具備特定的空間及形體,一旦改變、破壞 ... 因應國內古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群修復及再利用工作的推動,文化部 ... 於 www.ey.gov.tw -

#3.歷史建築的再利用-以老房子文化運動為例

許多古蹟僅作為博物館或文史資料館,例如淡水紅毛城改為陳. 列館,而安平德記洋行則是改為台灣開拓史料蠟像館。這些案例在硬體方面,將文化資. 產轉變為裝載史料的容器,為 ... 於 b015.w2.hdut.edu.tw -

#4.許派崇談萬華林宅調查修復及活化讓古蹟成為『聚客』講故事的 ...

萬華林宅,台北市境內現存30年代民間「豪宅」之代表近年來台灣有關老屋、歷史建築及古蹟的修復保存與活化再利用等案例越來越多,除了在城市行銷觀光 ... 於 www.wanhua-linhouse.com -

#5.106年度古蹟歷史建築管理維護獎勵計畫優良案例展」 10處典範 ...

文資局指出,古蹟歷史建築,是臺灣先民在這塊土地上生活過的痕跡,是歷史的烙印也是見證。平時若能善加管理維護、活化再利用,即可減低日後耗工又耗時的 ... 於 n.yam.com -

#6.國家文化資產網: 文化部文化資產局-

古蹟. 1035. 歷史建築. 1717. 紀念建築. 18. 聚落建築群. 22. 文化景觀. 76. 史蹟. 6. 考古遺址. 55. 古物. 2443. 全部; 古蹟; 歷史建築; 紀念建築; 聚落建築群 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#7.地方魅力再發現- 日本歷史文化遺產活用經驗/ 八木雅夫

居民參與文化資產保存、一起經營活化古蹟,古蹟也支持了居民生計,並回過頭來塑造居民的生活方式。 鞆之浦廣島縣福山市. 這個案例是台灣歷史資源經理學會丘如華老師所發掘 ... 於 www.villagetaipei.net -

#8.北市532處文化資產全台最多料20年後破千處 - 中央社

作為首善之都,台北市的古蹟與歷史建築數量高居全台之冠, ... 熟悉文資修復與再利用工程的建築師呂大吉也說,保存文資要付出很高的代價,而且台北市 ... 於 www.cna.com.tw -

#9.文化資產及古蹟保存修復活化再利用教育訓練計畫 - 中央大學

交通部台灣鐵路管理局文化資產保存修復與活化再利用教育訓練課程表 ... 臺南火車站修復再利用案例報告. 卓銀永建築師. 9:10-10:30 ... 古蹟文物科技保存管理概念. 於 www.cem.ncu.edu.tw -

#10.古蹟及歷史建築的保存與維護 - 國家書店

106年度古蹟歷史建築管理維護獎勵計畫優良案例輯. 特價NT$:90 ... 澎湖縣國定古蹟馬公風櫃尾荷蘭城堡調查研究暨修復再利用. 特價NT$:1200. 於 www.govbooks.com.tw -

#11.舊建築再利用: 歷史.理論.實例| 誠品線上

本書介紹國內外許多舊建築再利用的案例,目前可能為博物館、市場、公園、百貨公司、 ... 作者介紹□作者簡介傅朝卿長期專注於台灣近現代建築史與文化資產保存維護,20 ... 於 www.eslite.com -

#12.Rehabilitation and Reuse of Industrial Sites - CORE

面臨轉型問題,因此產業遺址如何活化再利用. 藉以帶動本身及週邊經濟已成為重要議題。 本研究以國內外產業遺址案例分析探討為. 主。國內部份為台灣南部地區雲林縣、 ... 於 core.ac.uk -

#13.成功大學電子學位論文服務

在台灣,古蹟與歷史建築再利用為餐飲設施之文化空間,不但提供了古蹟與歷史建築 ... 案例,依再利用設計之干預層度由低至高分為四個層級討論,層級一對古蹟與歷史建築 ... 於 140.116.207.88 -

#14.法國重要聚落保存策略與操作 - 公務出國報告資訊網

台灣 保存區段之法規制訂與保存區段計畫之研擬,應力求尊重歷史發展與都市紋理,法國人民日常生活與歷史古蹟並存,歷史文化觀光不礙都市建設發展,而法國古蹟活化再利用 ... 於 report.nat.gov.tw -

#15.彰化縣首例! 歷史建築魏成美堂獲文化部古蹟維護評鑑優良個案

此外,成美公堂修復後保留原本祭祀功能,並配合再利用方案規劃為常民生活博物館,二進部分空間做為抓週活動間、家族耆老起居室展間、視聽室使用。 成美 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#16.古蹟及歷史建物之保存與都市景觀關係之探討 - 新北市政府

國內外之案例研究 ... 台灣的古蹟與歷史建物之保存,在過去大多著重於單棟古蹟建築的保護與修 ... 此憲章延續《雅典憲章》之內容,肯定建築物再利用之觀念,但卻. 於 www-ws.land.ntpc.gov.tw -

#17.古蹟活化成觀光新亮點台中5處文化資產再委外 - 好房網News

台中市文化資產修復活化再利用個案,成為觀光微旅行的新亮點! ... 台中營業所,興建於1935年日治時期,戰後改作為台灣糖業公司台中辦公處,屬台中市 ... 於 news.housefun.com.tw -

#18.歷史建築再利用之初探 - 雲林科技大學

四歷史建築再利用之議題. 參、古蹟保存再利用之研究. 綜合分析. (一)持續性課題之探討. (二)主題意涵延伸之探討. 肆、國內建築再利用案例介紹. 一、西門紅樓. 於 teacher.yuntech.edu.tw -

#19.文化資產保存法

﹝1﹞ 主管機關應建立古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之調查、研究、保存、維護、修復及再利用之完整個案資料。 於 www.6laws.net -

#20.他山之石】古蹟空間再利用,文化與商業真的能共存共榮?

「如何兼顧商業與藝術?」舊空間再利用轉而以文化為目標的例子很多,日本橫濱赤煉瓦就是其中一例,其作法或許可以工作參考。 於 buzzorange.com -

#21.再利用的空間應該重現那個時代的精神?應該再現那個社會的 ...

民間資金的投入與文化團體的進駐,本案的成功經營亦成為台灣未來文化創意產業發展與古蹟活化再利用之優良示範案例。 伍、新與舊的對話 ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#22.在地參與文化資產保存活用的方法與課題 - 趨勢影音

家屋建築活化再利用. 台灣日式宿舍保存活用再考. 近代化產業遺產案例. 課程介紹. 何謂文化資產? 其保存與應用基礎概念為何? 台灣文資起源及發展,以臺北市古蹟為例,談 ... 於 video.trend.org -

#23.調查報告

次查,「台博館系統古蹟修復再利用計畫」涵括「台博館暨舊土銀古蹟修復與再利用 ... 構想為:「以古蹟修復及活化再利用為主要工作,規劃改建台北樟腦廠為『台灣產業史 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#24.融合文化資產保存與民間參與公共建設

求經驗案例分析,對政府部門與民間參與文化資產修護再利用之議題聚焦 ... 目前台灣實施之新版文化資產保存法,對於古蹟、歷史建築及聚落. 於 ws.pcc.gov.tw -

#25.市定古蹟「聚奎居」調查研究及修復再利用計畫成果報告

市定古蹟「聚奎居」調查研究及修. 復再利用計畫成果報告. 指導單位:文化部文化資產局、臺中市政府、臺中市政府文化局. 委託單位:臺中市文化資產處. 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#26.正體中文 - 大龍峒保安宮

廖武治在古蹟進行維修的同時也規劃古蹟活化再利用,在保安宮開辦圖書館、藝文研習班,並將 ... 大龍峒保安宮副董事長廖武治榮獲此項大獎,為台灣地區首度獲此殊榮。 於 www.baoan.org.tw -

#27.我國古蹟暨歷史建築保存與活化再利用策略之研究

28.李秋靜,1998,「保育與發展之均衡策略─英國國民環境信託簡介」,台灣經濟研究月刊245 期。 29.李天賞,2005,「台灣的社區與組織」,揚智文化事業股份有限公司。 30. 於 www.abri.gov.tw -

#28.文化資產保存與再利用專論 - 清華大學

化資產保存、維護與再利用的理論層面,並藉由國外案例與台灣實例的比較,討論台灣 ... 傅朝卿(2002)《國際歷史保存及古蹟維護:憲章、宣言、決議文、建議文》,台. 於 khub.nthu.edu.tw -

#29.古蹟再利用的博物館 - 東粉的研究生筆記

1945年後,台灣進入中華民國時代,原建成小學校舍被轉用為新成立的台北 ... 從市定古蹟的台北舊市府,經活化再利用後而成立的台北當代藝術館,在國內 ... 於 culture-notes.blogspot.com -

#30.萬華林家星巴克揭牌柯文哲:古蹟再利用的好示範 - 自由時報

柯文哲表示,在古蹟開咖啡館太有氣氛了,生意也很好,認為林家古宅是一個古蹟修復再利用很好的示範,希望透過這個方式讓台北市很多其他的老房子可以再 ... 於 news.ltn.com.tw -

#31.【文化資產管理專題演講】從歷史場所到地方營造:文資經營 ...

面對古蹟再利用,她認為古蹟不能只有面向過去,也要面向未來且和未來對話,要一直與時俱進,做一個屬於全民的新時代博物館。台北機廠要展示的不只是台灣 ... 於 acpm.ntua.edu.tw -

#32.以台北市定古蹟「蔡瑞月舞蹈研究社」為例

有:以台灣近代舞蹈的先驅者受肯定的「蔡瑞月舞蹈研究社」(1999)、以在中華 ... 在藉由人物型古蹟的特性來討論她們在保存再利用時所面臨的問題以及解決的. 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#33.誰說古蹟只會燒錢?永續發展的文化資產 - 獨立評論

台灣 的文史工作者,總是揶揄本地的「古蹟會自燃」。但是過去半個世紀,全世界的古蹟和 ... 馬祖文化資產以創新再利用的新策略,試圖做到永續發展。 於 opinion.cw.com.tw -

#34.校園閒置空間再利用之研究-以高雄市旗山區舊鼓山國小為例

本研究以今高雄市旗山區(原高雄縣旗山鎮)於日治時期建校的「舊鼓山國小」為案例,探討. 其活化再利用歷程之策略思考,以及於轉型成為旗山生活文化園區後,在營運與發展上 ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#35.【新聞稿】台灣文化日是古蹟修復還是破壞?鹿港龍山寺古蹟 ...

網路上也有很多外國的藝術品修復失敗的案例,未來開放國境之後,一個原本 ... 另根據古蹟修復再利用辦法第16 條,古蹟修復工程,應基於文化資產價值 ... 於 www.civilmedia.tw -

#36.全台老宅/古厝/眷村/聚落改造總整理,舊時代建築再利用成為文 ...

最著名的莫過於高雄駁二園區,其次台東與花蓮糖廠轉型的文創園區也是很成功的例子。 最近一個被重視的就屬台南新營糖廠,為台糖昔日三大總廠之一,過往 ... 於 www.dribs-drabs.com -

#37.活化古蹟創新文化魅力,學者稱許竹市東門城

二級古蹟東門城廣場,是台灣古蹟活化的成功案例之一。成功大學建築系教授傅朝卿表示,台灣的古蹟目前還停留在被限制、被觀賞的層次,古蹟應該再利用,用心經營 ... 於 research.ncnu.edu.tw -

#38.第五章修復與再利用 - 嘉義市政府

二、原嘉義電信局為台灣日治時期現代建築主義的代表作之一 ... 古蹟之發掘、修復、再利用,應由各管理維護機關(構)提出計畫,報 ... 第七節歷史建築再利用案例. 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#39.臺灣古蹟、歷史建築、紀念建築保存原則

其中又以民國94年強化管理維護與活化再利用,以及105年在文化資產的分類、整合性保存架構,落實文化公民權等層面,最能反映兼顧與國際接軌,同時符合在地特質的作法。 於 icprc.cute.edu.tw -

#40.Airiti Library華藝線上圖書館

這些案例顯示,古蹟再利用的意義,在消費社會中已然由空間經營的課題所替置。 ... 《台北之家的古蹟保存與再利用》,台灣大學建築與城鄉研究所碩士論文(初稿) 於 www.airitilibrary.com -

#41.歷史建築和都市發展能夠並存嗎?在比利時,他們是這樣對待 ...

面對臺灣現今的古蹟問題,如果不去解決,舊建築物勢必將不斷從這片土地 ... 精緻華麗的立面背後不乏一個個經過整修、重建、或再利用的案例多樣的操作 ... 於 storystudio.tw -

#42.土木文化資產活化再利用案例及省思

再利用 ,全文首先介紹國內外案例,繼之論及活化再 ... 土木史委員會委員兼台灣土木史專題彙編主編 ... 興新村保存聯盟」,主張立即劃設為古蹟保存區,登錄. 於 ocw.knu.edu.tw -

#43.歷史建築「八田與一宿舍群」 再利用因應計畫

圖10 「台灣の水利」第12 期第5 卷有相當多文章追念八田與一技 ... 定〆「為利古蹟、歷史建築及聚落之修復及再利用,有關其建築管理、土地使用. 於 192.192.83.167 -

#44.古蹟與歷史建築再利用為餐飲設施之文化與空間探討

建築再利用已成了對古蹟對歷史建築保存的極積策略,而再利用為餐飲空間為由2000年以來新興且逐漸頻繁的策略模式,餐飲空間相較他種再利用模式更易親近,一般也是人們會 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#45.舊建築再利用的城市意象策略 - 南臺科技大學

本研究以調查法、訪談法,選擇臺灣臺南「老屋欣力」中5 個實質空間案例及7 個酒吧類案例 ... 台灣的舊建再利用觀念在1970 年代萌芽,從古蹟的保存開始,延伸出再利用的 ... 於 my.stust.edu.tw -

#46.英國博物館與畫廊介紹 舊空間再利用的博物館 - 國立臺灣美術館

台灣 出現老建築再利用之觀念,始於1977年,由當時國際著名景觀建築師勞倫斯哈普林 ... 丹迪市歷史古蹟信託基金會努力的另一成功\案例,是將一個製麻舊工廠改造為一個製 ... 於 event.culture.tw -

#47.迪化街「保存古蹟」反傷害大稻埕?政府看百年街屋建築最大盲點

城市書摘《百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展 ... 中國科技大學服務迄今,主要研究領域仍為街區保存、文化景觀及空間再利用。 於 city.gvm.com.tw -

#48.部別

科目名稱: 歷史建築保存再利用(Conservation and Reuse of Historic Buildings) ... 台灣地區進古蹟與歷史建築行修復工作已超過三十年,從初期的產權抗爭與法令制衡至 ... 於 select.nqu.edu.tw -

#49.古蹟保存 - 我們的島- 公共電視

台灣 的老屋或歷史建築,經常面臨拆除危機,引發文資保護人士全力搶救,保留之後,卻又面臨修復與再利用的問題。今天我們透過不同案例,看看怎樣的老屋再生術,才能讓老 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#50.影響民間團體推動古蹟保存與再利用之因素/ 沈盛達吳明峰

從過去研究可發現,台灣已有若干研究針對古蹟保存與再利用加以探討, ... 對待保存區內的所有建築物;積極示範保存再利用案例,穩定外界投入資源. 於 www.ouk.edu.tw -

#51.留不住的文資古建材如何走出新生命? - Newsweek - 小世界

台灣 藝術大學古蹟藝術與修護系助理教授邵慶旺表示,由於舊有的木頭並不會 ... 台南市早在2017年,就意識到文資保存及資源再利用的重要性,選在蕭壠 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#52.認清古蹟保存與停車場共構的理論想像陷阱! - 環境資訊中心

作者:李嗣瑞(台灣生態都市協會執行長) ... 古蹟學者讚揚新竹市近年的再利用案例,我們同表稱許!但國外古蹟再利用案例,也必須經過上述基地因子的篩選步驟。 於 e-info.org.tw -

#53.歷史建築與文化資產保存法 - 國家政策研究基金會

... 台灣從未解除過任何一座已指定的古蹟,即使霧峰林家花園毀於九二一地震亦然;但已登錄的歷史建築卻有過廢止的案例。歷史建築的修復及再利用與古蹟 ... 於 www.npf.org.tw -

#54.博物館學、古蹟修復 - 南天書局

44個文化部:法國文化政策機制 · 「區域型文化資產環境保存及活化計畫」研習工作坊實錄 · 世界の博物館 · 借鏡:產業文化資產保存與再利用國外案例彙編 · 區域環境保存活化系列 ... 於 www.smcbook.com.tw -

#55.板橋迪毅堂新北市定古蹟

文化局表示,後續將儘速辦理上述4處古蹟及歷史建築修復或再利用計畫,深入 ... 客家人受僱參與漳泉械鬥的案例,深具歷史價值,決議指定為市定古蹟。 於 www.roc-taiwan.org -

#56.第七章再利用建議 - 打狗英國領事館文化園區- 高雄市政府

的情形,實對古蹟本體保存與再利用的規劃設計,產生重重限制。亟需透過相關單 ... 一些成功的再利用案例,均呈現以「尊重原有的歷史發展脈絡為原則,展現空間設. 於 britishconsulate.kcg.gov.tw -

#57.建構古蹟修復新思維 - 人間福報

九二一震災造成台灣地區眾多古蹟嚴重受損,使古蹟保存工作面臨史無前例的挑戰,像 ... 民政司強調,未來除持續執行古蹟修復工程外,也將在災區推動古蹟再利用事宜,除 ... 於 www.merit-times.com -

#58.當年度經費: 438 千元 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:古蹟保存;古蹟再利用適宜性;博物館;博物館建築;文化資產;使用後評估 ... 台北故事館、台北當代藝術館三處古蹟進行案例研究,探討之課題包括:以博物館建. 於 www.grb.gov.tw -

#59.古蹟與歷史建築再利用管理維護之研究 - 內政部

根據研究發現,本研究針對國內多個古蹟與歷史建築再利用營運案例,採用資料包 ... 具有歷史、文化價值之建築,正式納入文化資產保存法之規範,台灣舊建築真正開始受. 於 ws.moi.gov.tw -

#60.百年古蹟草山御賓館修復開工期待再現歷史風華 - 台灣好新聞

直轄市定古蹟「草山御賓館」今日辦理修復工程動工典禮,宣告歷經多年的跨 ... 重視草山御賓館的修復活化情形,文化局除協助擬定修復再利用計畫,也 ... 於 www.taiwanhot.net -

#61.歷史建築的保存與運用—以雲林故事館為例

的文化資產保存法通過前,文建會另一個積極保存古蹟或歷史空間的新創計畫, ... 林縣或台灣其它縣市屬於歷史建築再利用案例的文化館舍。也因本研究採取半結. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#62.歷史建築再利用內部材料應用研究:以台灣日據時期郡役所為例

國定古蹟原台南州廳修復與再利用工程工作報告書。台南:國立文化資產保存研究中心籌備處 。 33. 漢寶德〈1988〉。古蹟的維護。台北:文建 ... 於 people.dyu.edu.tw -

#63.《老屋創生25帖》常民視角的老屋再利用/傅朝卿 - 欣傳媒

相對於絕大多數由公部門主導的再利用,對象為法定的古蹟或歷史建築,從 ... 本書收錄的案例,在進行再利用前後的機能十分多樣,且遍及於台灣各地。 於 www.xinmedia.com -

#64.百年古蹟滄桑:臺灣建築保存紀事 - 聚珍臺灣

歷史建築學家李乾朗的首度回顧,數百年來台灣種族與社會的遷徙流變、統治者遞嬗對於 ... 十九世紀末日本明治維新時期古蹟保存作法開啟工業建築再利用之先例—奧塞美術館 於 www.gjtaiwan.com -

#65.工學院專班營建技術與管理組 - 國立交通大學

自70 年代以來,歷史建築的再利用已在西方世界蓬勃發展,早已取代50、60 年代 ... 國際古蹟保存文獻與規章的內容與原則條文,存著幾項議題值得台灣參考:. 於 ir.nctu.edu.tw -

#66.古蹟活化再利用新竹市85歲市定古蹟「演武場」修復完工

新竹市政府近年持續推動古蹟保存三部曲,包括:「給予身份、修復、 ... 期待藉接續的第三部曲能活化再利用,讓市民再度走進這座85歲的市定古蹟。 於 tw.travel.yahoo.com -

#67.你知道嗎?在台灣,平均每個月都會有歷史建物「離奇失火」

先假設,你家的老房子,變成了古蹟... · ③ 然後政府會根據計畫,監督你是否妥善維護古蹟: · ④ 平日裡要做的事情包括: 日常保養及定期維修使用或再利用經營管理防盜、防災 ... 於 shaohui.simpleinfo.cc -

#68.菸樓文化產業活化再利用之調查研究 - 機構典藏

案例 之探討,第三章係鳳林鎮菸樓聚落區再利用實證調查,包括調查計畫擬定與 ... 台灣的市民社會在1990 年代逐漸浮現,古蹟保存運動與文史團體、社區營造. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#69.文化資產保存法 - 全國法規資料庫

主管機關應建立古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之調查、研究、保存、維護、修復及再利用之完整個案資料。 第17 條. 古蹟依其主管機關區分為國定、直轄市定、縣( ... 於 law.moj.gov.tw -

#70.2.5 林安泰古厝的拆遷保存運動 - 臺北市首座

臺北市歷史建築「林安泰古厝調查研究、修復及再利用計畫案」總結報告書 ... 來源:王巧瑩著,《林安泰古厝拆遷事件後,台灣地區歷史性建築遷移保存之案例研究》,中原. 於 www-ws.gov.taipei -

#71.再現古蹟歷史軌跡—國立臺灣博物館古蹟修復展覽評論

在主要論述上,對古生物館而言,勸. 業銀行舊廈的古蹟建築,是當時國內極少. 數古蹟修復並再利用為博物館的案例,尤. 其是臺灣首次進行石膏飾版的修復工項,. 而借重日本 ... 於 libknowledge.nmns.edu.tw -

#72.艋舺洪厝古蹟再利用

整體來說台灣古蹟的指定與保存歷史,陳建仲(2006)認為從早期明確. 服務政治與經濟目的,慢慢轉向成由都市的文化菁英以及知識分子主導過. 程。 洪厝古蹟使用過程,其實 ... 於 en.bp.ntu.edu.tw -

#73.文化資產再生如何可行?談臺灣文化資產保存政策與再生現場的 ...

而文資經營管理的實際限制很多,經營者進場後常發現許多隱性成本,例如可能需因設計修改而重走修復再利用或因應計畫流程、文資特殊的裝修工程限制、古蹟 ... 於 artouch.com -

#74.台中大屯郡役所、嘉義市立美術館如何修復迎接新時代?專訪 ...

凌宗魁解釋這次增建的考量源於市政府對台中州廳古蹟群的規劃, ... 是因為台灣大眾對文資修復並不一定會區別國定、市定古蹟的利用,對修復的想像傾向 ... 於 www.wowlavie.com -

#75.許育鳴建築師古蹟修復案例|西本願寺、普濟寺、淡水紅毛城

許育鳴建築師開業以來,參與全台各地古蹟、歷史建築的修復及再利用計畫主持人, ... 創建於西元1915年,原為日治時期的臺北州廳,由森山松之助設計,台灣目前保存最 ... 於 www.buddha-arch.com -

#76.「舊建築」在這年代不是陳腐之物:回顧2015年的九個文資 ...

日前,台北市長柯文哲以「文化恐怖分子」,形容抗議政府拆遷舊時建築的文資社群,柯雖已對此番發言表達歉意,但回顧台灣今年多項關於舊建築轉型、古蹟 ... 於 www.thenewslens.com -

#77.101 年度自行研究成果報告

自籌整修經費860萬元,並依古蹟及歷史建築及聚落或再利用採購辦法規定辦理設計與 ... 招待所全棟均為木造瓦房,建築面積為225.36㎡,為台灣現今保存完整書院式之木. 於 www.vac.gov.tw -

#78.以臺南仁德糖廠十鼓文化村為例 - 大仁科技大學

關鍵詞:閒置空間、再利用、表演藝術、十鼓文化村、文化園區 ... 在社會上具教育性質的空間,這些空間不乏為古蹟或歷史建築,且 ... 平安的法器,台南是台灣. 於 rcs.tajen.edu.tw -

#79.台北市市定古蹟賣店經營策略案例探討—古蹟建築空間再利用

古蹟 修復完成活化再利用的概念,近十年來,已然成為台灣古蹟政策的主要趨勢。1982年文化資產保存法公布,1997年文化資產保存法修正,將古蹟分別由中央、省市、縣市政府 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#80.作業一:名詞解釋-建築再利用 - 鄭雅勻M10433002

古蹟 、歷史建築、聚落:指人類為生活需要所營建之具有歷史、文化價值之建造物及附屬設施群。 ... (一)台灣古蹟/歷史建築再利用案例--臺鹽日式宿舍. 於 m1023333.blogspot.com -

#81.文化資產--黃瑞茂(完整).docx

二套圖放在一起,就可以指出台灣古蹟研究與修復專業的不堪之處。 (12-金-個案-01)這幾年古蹟專業的業務增加許多,從古蹟調查研究到再利用,到經營 ... 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#82.百年古蹟滄桑:臺灣建築保存紀事 - 博客來

歷史建築學家李乾朗的首度回顧,數百年來台灣種族與社會的遷徙流變、統治者遞嬗對於 ... 十九世紀末日本明治維新時期古蹟保存作法開啟工業建築再利用之先例—奧塞美術館 於 www.books.com.tw -

#83.老屋回春 捍衛古蹟新版 - 台灣光華雜誌

一座被認定為古蹟的老建築,是黃袍加身,天長地久;還是就此蓋棺論定,僅供瞻仰憑弔?台北林安泰古厝是個例子。 民國六十年代台北市要開敦化南路大馬路,百年老厝剛好「擋 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#84.從廢墟中望見未來 閒置空間再利用 - 台灣光華雜誌

然而過去台灣的文化資產保存偏向於廟宇、民宅等百年古蹟的調查與搶救,對於缺乏精雕細琢,卻同樣隱含居民共同回憶的糖廠、酒廠、鐵道倉庫等,幾乎不曾被納入文化資產保存的 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#85.國定古蹟怡穀堂修復及再利用計畫 - 金門縣文化局

惟當時調查研究內容係依舊法執行,其內容已難符合現行《文化資產保存法》. 之規範,本計畫為「金門縣瓊林蔡氏千年聚落風華再現」歷史現場再造專案計畫項. 下之子計畫,主要 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#86.歷史建築再利用之創新事業模式探討- 政大學術集成

從國際歷史保存規範探討台灣歷史建築之保存與再利用東方設計學院 莊玟琦; ... 《文化創意產業成功案例探討》古蹟活化再利用:台北故事館的創意空間 於 ah.nccu.edu.tw -

#87.古蹟修復及再利用辦法-中華民國文化部

第一條本辦法依文化資產保存法(以下簡稱本法)第二十四條第六項規定訂定之。 第二條古蹟修復及再利用,其辦理事項如下:. 一、修復或再利用計畫。 於 www.moc.gov.tw -

#88.授課計劃7058文化資產保存與再利用 - 東海大學學生資訊系統

《古蹟保存序說》 洪文雄文化資產總管理處籌備處 2.自編教材 ... 古蹟修復調查研究概要105.10.04 ... 台灣舊建築再利用實例:台灣舊建築再利用案例參觀105.12.06 於 fsis.thu.edu.tw -

#89.臺灣老建築的轉型-是活用還是誤用?談文化資產的商業行為

利用文化資產也可進行商業上的再利用,不僅可以開發文化商品, ... 國內擁有許多值得保存的文化資產 ,如古蹟、歷史建築和閒置空間的活用,不但使原有 ... 於 jibaoviewer.com -

#90.105 年特種考試地方政府公務人員考試試題 - 公職王

「修舊如舊」或「修舊如新」是過去台灣古蹟保存修復過程中經常面臨的兩難爭議, ... 古蹟再利用或經營管理階段的參與者包括地方主管機關官員、業主、委託經營管理廠. 於 www.public.tw -

#91.國際古蹟暨歷史建築修復再利用規劃設計人才培育計畫

透過法國與台灣實務經驗的交流,希望重新檢視台灣現有建築類文化資產規劃設計模式;而參與學員實際案例之提出,則期待達到人才培育之目的,俾以促進國內文化資產維護水準的 ... 於 www.airoc.org.tw -

#92.文化資產再生如何可行?談臺灣文化資產保存政策與再生現場的 ...

而文資經營管理的實際限制很多,經營者進場後常發現許多隱性成本,例如可能需因設計修改而重走修復再利用或因應計畫流程、文資特殊的裝修工程限制、古蹟 ... 於 tacps.tw -

#93.舊建築新生命,共生共創永續新氣象 - MOT TIMES 明日誌

而像這類型的舊建築新空間利用,在國外也行之有年,像英國東倫敦的老杜魯門 ... 了歷史建築再利用特別獎,由此可知,在台北已越來越多人注意到舊建築 ... 於 www.mottimes.com -

#94.課程強化研發植根計畫- 研習活動類:跨學科學生交流工作坊

(一)認識在台灣的古蹟與歷史建築,培養多面向的建築欣賞能力 ... 文化創意產業是跨領域的,而今日的演講是要利用資源活化再利用 ... 日治時期古蹟再利用案例分析. 於 hssda.moe.edu.tw -

#95.台北市歷史建築迪化街296號修復計畫與古蹟修復及再利用辦法 ...

本研究案例歷經七十餘年變更、整修,大多數文物多以佚失,僅少數文物得. 到保存,這些文物所用的材質講究、圖章刻劃繁複高級,甚至出現製造廠的圖案,. 似乎有強化這些文物 ... 於 tsce.org.tw -

#96.歷史建築再利用 :: 博碩士論文下載網

博碩士論文下載網,歷史建築再利用案例,歷史建築修復及再利用辦法,歷史建築修復,古蹟修復及再利用計畫,古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法,舊建築再利用國外案例, ... 於 thesis.imobile01.com -

#97.200年古宅岌岌可危,陳悅記家族將推動古蹟修復升格為國家古蹟

... 會中決議成立古蹟修復再利用委員會,獲家族成員絕對多數表決支持, ... 再利用,將有機會為台灣各地的私有古蹟創造不同於過去的修復再利用案例。 於 www.storm.mg