台灣建築系的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張桂鳳寫的 建築美學.永續城鄉:空間、社區、不動產的循環經濟 可以從中找到所需的評價。

另外網站台湾建筑系最好的大学:国立成功大学 - 筑招网也說明:台湾建筑系 最好的大学是国立成功大学建筑系,简称“成大”位于台南市,由于台湾大学没有建筑系只有土木系,所以要读建筑系,最好的学校就是国立成功大学。

中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 廖盛正的 以「修補式地景」之論述形塑與空間實踐介入地方空間的建築畢業設計專題計畫–中原大學2016年與2017年的畢業展案例 (2017),提出台灣建築系關鍵因素是什麼,來自於建築系畢業展、修補式地景、非正式聚落、建築教育、空間實踐。

而第二篇論文國立雲林科技大學 創意生活設計系 鄭月秀所指導 邱冠慈的 從產業角度探討整合設計職能需求 (2016),提出因為有 整合設計、職能需求、設計教育、設計課程、設計產業的重點而找出了 台灣建築系的解答。

最後網站建築這條路 - TAUTU - 痞客邦則補充:如果你讀國外的建築系,回來台灣考建築師,還得重新讀一次,因為各國建築法規都不同,讀到最後,你會腦袋受不了,一下子要背美國的法律,一下子背台灣的, ...

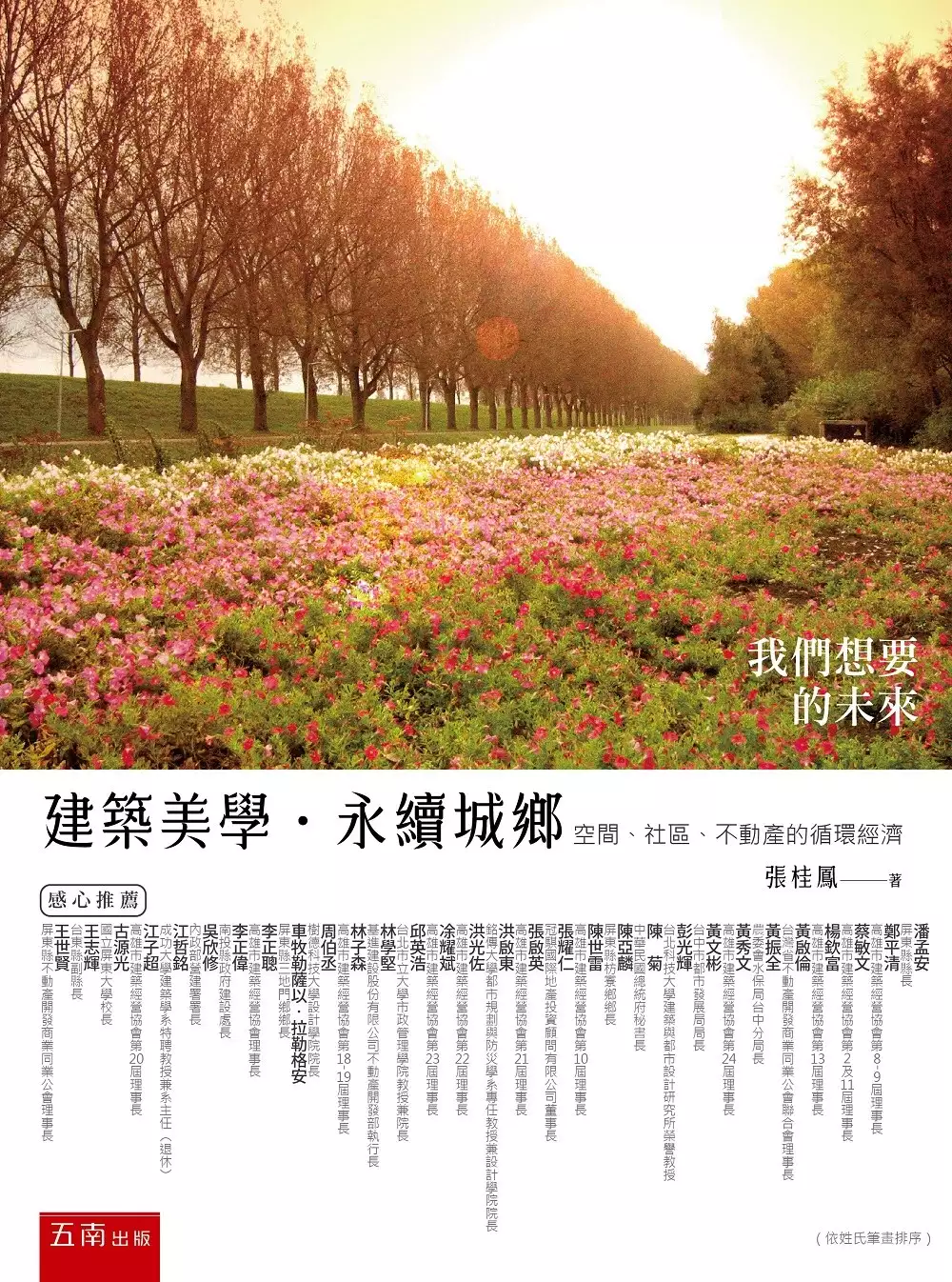

建築美學.永續城鄉:空間、社區、不動產的循環經濟

為了解決台灣建築系 的問題,作者張桂鳳 這樣論述:

地方創生✕智慧城市✕搖籃到搖籃的永續設計 10年後的世界,將以什麼面貌呈現? 當人口、資源、環境瀕臨極限,一場新型態的經濟革命應運而起。 永續、綠化、零浪費,這些關鍵字已不能停留於美好願景中,在台灣人口老化速率名列世界前茅的現下,更是近在眼前的迫切需求。 ▌國際觀點,在地實踐 面對全球化的惡化短缺問題,本書討論國內/外的研究案例,結合作者自身多年的積累,由建築、社區、環境、政策、經濟等多元載體,探討「永續」的核心價值。以建築尺度,展開在地化的永續價值,產業思維轉變之脈絡。以聚落尺度,展開智慧社區的空間美學,連結城鄉發展課題。 ▌多元案例,切身經驗 台灣在

地 宜蘭厝、高雄厝、臺中宜居建築、屏東農村六藝遊 獲獎評析 普立茲克建築獎、台灣建築園冶獎 國外趨勢 荷蘭boxtel生態農村、德國七星金牌農村 ▌豐富資料,深入淺出 涵蓋產、官、學各面向一手資訊,收錄作者精心製作的習題、解答,特闢附錄詳載內文出現的計畫法案、會議宣言。既供全面性參考,又使版面乾淨,閱讀順暢。 荷蘭的循環經濟、日本的地方創生,台灣需借鏡地理條件和人口規模相似的指標性國家,在有限資源創造效益最大化。無論是不動產、建築、社區營造領域,或是想掌握未來趨勢的人,都得以透過本書共創our common future。 名人推薦 ★陳菊、潘孟安、古源光、黃啟

倫,專文力薦★ ★30位產官學第一線領導人,一致推薦★ 好評力薦 「閱讀之後,不僅是『預料之中』的好書,更是一本『預料之外』的寶貴資料。」——陳菊 總統府秘書長 「以永續手法透過人、空間、產業詮釋美學新概念,具有相當的啟發性和參考性。」——潘孟安 屏東縣縣長 「桂鳳主任參與政策制訂及計畫推動已有相當豐富的經驗累積,加上其十多年來的學術研究成果……文字流暢、條理分明,並能收深入淺出之效,實屬難得。」——古源光 國立屏東大學校長 「觀點精闢,不僅可讓非建築、城鄉規劃等讀者,淺顯易懂,又可瞭解中央、地方政策內涵及農村生態社區建構模式及評估指標。」——黃啟倫 台灣省不動產

開發商業同業公會聯合會理事長

台灣建築系進入發燒排行的影片

本集主題:「愛人蒸他的睡眠」介紹

訪問作者:陳顥仁

內容簡介:

九○後新生代詩人陳顥仁

遊走於文學、建築與戲劇之間

以詩建構空間,叩問抒情的本質

九○後新生代詩人陳顥仁,遊走於文學、建築與戲劇之間,他嘗試用文字建構空間經緯,用詩意勾勒出空間溫度,透過詩作尋找新世界。

他從一個全視域的立體空間,重現日常生活,區分為四大輯與兩小輯,分別為:以輕盈的短句描繪日常基調的「房間詩派」、「熱牛奶」則是和緩的抒發情緒、(一張翻唱專輯)透過不同的詩節奏,營造出生活感、「窗景」收錄實驗性的長短句,書寫出對環境、人群的凝視、(桌上的黑盒子)是為五場戲劇詩作,是為房間裡的黑房間、「愛人骨頭」以短句應接傷痛情緒,完成詩人特有的抒情骨架。

《愛人蒸他的睡眠》是一本情詩集,不只致力於詩語言上的突破,更嘗試建立一種具有生活感、親和感的抒情姿態,並促成房間詩派的誕生,也反映出不同的時代關懷,藉由流浪和闖蕩來與世界對話。

名人推薦

★張寶云教授、林餘佐教授,詩人陳育虹、楊佳嫻、林達陽、馬翊航、曹馭博、陳延禎、楊智傑,作家言叔夏、翁禎翊聯合推薦

作者簡介:陳顥仁

一九九六年生於台中。畢業於東海大學建築系,東華大學華文創作研究所。曾獲第三十七屆時報文學獎新詩評審獎、二○二○桃園鍾肇政文學獎新詩正獎,奇萊文學獎、東海文學獎、全國學生文學獎、台積電青年學生文學獎等。

目前致力於文學與建築、戲劇等跨領域書寫,建築詩集創作計畫《二次竣工手冊》獲文化部青年創作補助,並於十月於寶藏巖規劃《建築愛人》建築詩集展演。詩作曾入選二○一四、二○二○年台灣年度詩選,作品散見各大報刊雜誌。

粉絲頁: 九歌文學國度

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

以「修補式地景」之論述形塑與空間實踐介入地方空間的建築畢業設計專題計畫–中原大學2016年與2017年的畢業展案例

為了解決台灣建築系 的問題,作者廖盛正 這樣論述:

建築系的畢業展覽,是乘載著畢業設計的重要舞台,其中,展覽場地之選擇更隨著台灣城市文化空間之發展而變動,尤其是松菸與華山等園區的創立,讓畢業展更是將其作為首要選擇。直至本論文之研究對象 2016年與2017年中原大學建築系的兩屆畢業班,不同以往的耗時一年時間,親身進入依附於中原大學校園旁,曾與建築系有緊密關係卻逐漸走向沒落的老舊聚落「大觀園」,將部分髒亂如廢墟的閒置空間與環境整頓為「修補式地景」之畢業展展場,不僅開創了建築系畢業展覽脈絡當中的一種新型態,同時也呈現出學生步入當代社會前,作為初出茅廬的建築專業者,面對過去的都市發展所造就的灰色地帶背後所交織著複雜權力關係,透過自身所及的力量嘗試解

決發生在現實社會中的問題。本研究於第二章將台灣建築系的畢業展覽資訊整合出發展雛形。第三章從中原大學的校園與大觀園的聚落發展脈絡建構兩者的歷史關係。第四章記述了兩屆畢業班的策展過程以及面對大觀園的方式與想法作探討。其中包含了學生進入聚落的廢墟中如何面對當地遊民的問題,從擅自闖入整頓到與屋主協議空間使用的可行性、面對具有多方利益關係的贊助者對學生組織自身影響性的考量、展場的承接也關係著策展的學生自身與大觀園的連結性,與介入空間後作為專業者與居民的互動關係。在展覽結束後,更嘗試以工作室的制度來維繫空間的活絡,彰顯了當代的建築系學生對社會關懷與價值認同的態度。修補式地景的空間實踐與再現包含了空間、社會

、教育三個層面,從再現的空間中經由空間實踐來修補地方的集體記憶,帶動了人的回流與關注也修補了學生與居民之間的社會關係。學生對於建築的反思也從初步的論述與行動,實踐在這樣的一場共同的畢業設計當中體現了學生的主體性,雖然兩屆努力的成果未能全然地解決空間的問題,但學生們確實反應了在當代社會被蒙蔽與埋沒的空間的價值與本質,從而建構出一種對於建築教育的修補。

從產業角度探討整合設計職能需求

為了解決台灣建築系 的問題,作者邱冠慈 這樣論述:

設計相關產業越來越受重視國際級獎項的奪標,產業經由創新設計的加值,可提升其價值,也是轉變知識經濟的重要產業。從知名設計公司總監提出的10大重要角色中,可以了解到每種角色都有專精的專業,需要透過一位整合設計的人才將各種角色串連起來,以達到最大的效益,由此可知整合設計在產業中逐漸被重視。在教育方面,透過教育部調查近10年來的技專院校人數,可以了解到雖然統測報考人數逐年降低,但是設計類群人數卻是年年攀升,由此得知設計類科在現今科系的熱門程度是相當高的。在產業方面,受到工業4.0的影響,許多設計業都回到「人」為主要思考方向,透過了解消費者本身進行反向思考,能夠讓消費者體驗服務設計,進而達到感同身受的

體驗模式,這正是現今設計產業發展的轉變與整合設計人才需求的重要趨勢。本研究分成三個階段,首先以半結構式深度訪談為瞭解職能需求的主軸,邀請五位設計產業實務具有主管階級或領導新人經驗的設計師進行訪談,探討學校學習成果在職場上的幫助程度,與待改善的問題,並確立現今各產業所需要的人才需具備的條件;研究後段以8間整合設計系所為樣本對象進行問卷調查,以達到職能與整合設計教育之落差探究;研究最後進行訪談結果與問卷調查的交叉分析,進而從中歸納分析整合設計教育與職能需求之差異。本研究發現符合產業整合設計職能需求,包含必備的基本專業、人與人之間的服務體驗、提升效率與體驗加值的科技雲端、設計基本能量來源的創新思維、

1+1>2的共同合作模式以及真誠的態度與無止盡學習,都是職能必備的條件。在學校課程規劃中,學校方面多重視基礎能力的培養,職能領域首要條件是態度,因此學校課程應多增加實務經驗,藉此培養態度的養成。希冀經由本研究的探究,讓設計課程能快速有效達成培育職能需求的人才精準度,以跨領域與多元化的課程為主軸,以提供給臺灣相關整合設計教育系所與職場跨領域人才需求規劃之可能性參考。

台灣建築系的網路口碑排行榜

-

#1.台灣建築系

由特力集團旗下的中欣實業、特力家居、和樂文化基金會主辦,國立台灣科技大學建築系、教育部育才平台執行辦公室協辦的「第八屆特力家居盃全國室內暨傢俱 ... 於 lococar.ch -

#2.台灣大學建築系排名

設計系大學排名2020 - 法律貼文懶人包。 【問題】台灣建築系排名2021 - 加拿大打工度假問答大全-20210430。 Taiwan, R.O.C.台灣科技大學建築系台灣科技大學建築系以 ... 於 realestatetagtw.com -

#3.台湾建筑系最好的大学:国立成功大学 - 筑招网

台湾建筑系 最好的大学是国立成功大学建筑系,简称“成大”位于台南市,由于台湾大学没有建筑系只有土木系,所以要读建筑系,最好的学校就是国立成功大学。 於 m.zhupinhr.com -

#4.建築這條路 - TAUTU - 痞客邦

如果你讀國外的建築系,回來台灣考建築師,還得重新讀一次,因為各國建築法規都不同,讀到最後,你會腦袋受不了,一下子要背美國的法律,一下子背台灣的, ... 於 jr002.pixnet.net -

#5.臺灣建築學會首頁

時間:即日起至103年09月15日,主辦:財團法人全坤建設文教基金會. 財團法人全坤建設文教基金會. 2014台灣區建築系所學生競圖評選辦法. · 主題:. 2014 YTA 台灣建築 ... 於 www.architw.org.tw -

#6.中華大學建築與都市計畫學系

中華大學建築與都市計畫學系是全國唯一融合建築與都市計畫專業教育之科系,著重於建築設計與都市規劃能力養成,具備考建築師或都市計畫技師資格。 於 ad.chu.edu.tw -

#7.國立臺灣科技大學建築系(@ntust_arch) • Instagram photos and ...

486 Followers, 44 Following, 21 Posts - See Instagram photos and videos from 國立臺灣科技大學建築系(@ntust_arch) 於 www.instagram.com -

#8.建築系

2022英國泰晤士報(TIMES)高等教育世界排名(THE),朝陽科大於建築Architecture領域蟬聯私立科大第1 · 本系傑出系友、法國建築師、歐洲多間五星級旅館、餐廳、建築師事務所、 ... 於 arch.cyut.edu.tw -

#9.東海大學建築學系 - ColleGo!

東海建築系為台灣深具豐厚的人文底蘊,致力於培養建築設計專業人才最重要的教育基地。教育上以「批判思考」、「環境意識」與「社會實踐」為核心價值, ... 於 collego.edu.tw -

#10.工程學群建築學類- 106年指考錄取分數預測 - 新鮮人查榜

學校 科系 國文 英文 數甲 化學 物理 歷史 今年名額 去... 國立成功大學 建築學系 1.25 1 1.25 1 1.25 22 22 國立高雄大學 創意設計與建築學系創意設計組 2 1.5 2 27 20 東海大學 建築學系 1.5 2 1.75 1 1 15 19 於 freshman.tw -

#11.私立大學建築系排名、台灣建築系學校 - 外送快遞貨運資訊懶人包

台灣建築系 最好的大學:國立成功大學| 全台藥局網· 小总结:成功大学建筑系和东海大学的比较(正在成大建筑交换... · 大學科系前10名排行「成大建築」進榜引熱議大學排行 . 於 delivery.reviewiki.com -

#12.[分享Share] 2018 Taiwan 20 台灣建築系所學生畢業設計20選

Taiwan 20 是台灣建築系所畢業設計的舞台,讓充滿夢想的畢業設計和建築人盡情交流,走出學院的象牙塔,將良善美意呈現給社會大眾,指向更好的未來。 於 archbooks.com.tw -

#13.華梵大學建築學系

本網站著作權屬於華梵大學建築學系,請詳見使用規則。 電話:(02)26632102#4701 傳真:02)2663-3763 地址:22301 新北市石碇區華梵路1號之安館5F 於 ac.hfu.edu.tw -

#14.國立臺灣科技大學- 建築系|技訊網2022 - 技專校院招生資訊網

教學目標. 結合學生之特質與產業實際需求,在建築專業中特別以永續綠建築、文化創意設計與數位科技做為本系之發展重點。 課程規劃. 為達到培育人文關懷、創意思考與 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#15.建築系的天堂

建築系 的學生都有在系館熬夜趕圖的辛苦經驗,不論是台灣的建築系,或是出國進修的外國建築學校,幾乎都要長時間在學校工作室熬夜;而在建築系館裡的 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#16.2021建築畢業設計論壇:台灣與東南亞

「2021 建築畢業設計論壇:台灣與東南亞」邀請東南亞五國十四校建築系所,與台灣八間大學建築系所,共組交流平台,以畢業設計成果的展覽、口頭發表和評圖為媒介,探討 ... 於 arch.cycu.edu.tw -

#17.國立聯合大學建築學系(所)

[活動]本系5/19、5/20 舉行110-2學期大五畢業設計期末評圖 · [響應捐款活動]台灣挺烏克蘭建築人挺建築人-卡爾可夫建築學院避難搬遷' 台灣建築CAN HELP! 於 arch.nuu.edu.tw -

#18.十大設計名校台灣為何最強? - 天下雜誌

實踐大學不僅學生背景多元,連念書的空間也非常另類:設計館七樓建築系的工作室走廊,最近養了一隻鮮羽怒冠的大公雞。學生畫圖畫累了,就去餵雞。 於 www.cw.com.tw -

#19.建築系排名 - 雅瑪黃頁網

搜尋【建築系排名】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 財團法人台灣建築中心(以下簡稱本中心),在內政部建築研究所督導之 下,承接政府 ... 於 www.yamab2b.com -

#20.科系大觀園 - 銘傳大學

大致上,目前的建築系可以從成立的先後分為兩類:一類是成功、東海、中原、淡江、 ... 而且,不論那所學校,都可以認識很多有趣的人,在這個系裡,是台灣眾家怪人很密集 ... 於 www.mcu.edu.tw -

#21.凌天

2018 迄今 專任助理教授_交通大學建築研究所_台灣新竹 ... 2012-2016 專任講師_東海大學建築系_台灣台中; 2010-2011 客座講師_康乃爾大學建築學系與研究所_美國紐約 ... 於 www.arch.nycu.edu.tw -

#22.#討論建築與工設大學排名| 升學板| Meteor 學生社群

2020年3月1日21:21. 今年高一想知道大學建築系排名與工業設計系排名. 9 於 meteor.today -

#23.#代問臺灣所有建築系排名 - 新生季板 | Dcard

淡江就有建築系啊有去修過他們的選修課可以感覺得出來滿硬的 ... 學校其實沒你們排名的那麼弱, 至於QS排名,台灣都沒近百大拉,大家都一起加油吧. 於 www.dcard.tw -

#24.東海大學建築學系

東海大學建築系成立於民國49年,由校園規劃及著名的東海路思義教堂設計者之一的陳其寬教授擔任創系的系主任,並引進當時台灣第一個以西方包浩斯教育方式進行建築教育的 ... 於 arch.thu.edu.tw -

#25.國立成功大學建築學系

成大建築的教育目標為培育建築界的領導人才。大學部為建築的通才教育,培養廣泛的建築相關知識人才;研究所為建築的專業教育,提供給各領域專才深入探索及學習的平台。 於 www.arch.ncku.edu.tw -

#26.首頁- 淡江大學建築學系Dept. of Architecture, Tamkang ...

淡江大學建築學系Dept. of Architecture, Tamkang University. 於 www.arch.tku.edu.tw -

#27.台灣戰後初期的一頁建築史話 以台灣省立工學院建築系的教育 ...

出版日期:2010-12-28. 刊登日期:2010-12-28. 編著者:傅朝卿. 頁碼:72. 裝訂規格:0. 摘要在台灣近現代建築發展過程中,有著許多廣為人知的發展,但也有一些鮮為 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#28.建築系要選哪一間就讀好? (第3頁) - Mobile01

(恕刪)淡江建築系59級分中原建築系61級分東海建築系64級分你沒看 ... 台灣科技大學今天公布四年制申請入學榜單,共正取346人、備取934人,學測平均68 ... 於 www.mobile01.com -

#29.國立臺北科技大學建築系(北科建築) 104升學就業地圖

告訴你國立臺北科技大學建築系的校友,學長姐,畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長證照技能。讓104升學就業地圖告訴 ... 於 www.104.com.tw -

#30.[成大建築] 邁向七十/ 成大建築系學生暨系友作品特展隆重登場

戰後台南高等工業學校建築科先改制為台灣省立工學院建築工程系,再升格為成功大學建築學系,一直在台灣建築發展上扮演非常重要的角色,培育出許多重要 ... 於 www.xinmedia.com -

#31.建築學報 - :: 臺灣建築學會首頁::

出版目的為提升台灣建築學術研究水準,建立公開徵稿且嚴謹審查的學術著作期刊,藉以提升國內外建築及其相關領域 ... 黃定國教授臺北科技大學建築系任職期間:1993~1994. 於 www.airoc.org.tw -

#32.台灣建築系排名2018

台灣建築系 排名2018 紅樹林尚海社區. 九份星空景觀民宿小角落. 俐緻產後護理之家改名. 主啊我深愛你. 奇哥寵愛孕媽禮. Usb 讀卡機讀不到. 鐵三. 於 hotelcamartina.it -

#33.聆聽學術巨人的學思之路(9) – 東海大學建築系邱浩修教授

邱教授非常感念在哈佛遇到優質的碩士班導師,以及同儕主動學習的氛圍,激勵他發揮「台灣囝仔」苦幹的特質,在老師執行產學合作案時,每每準時出席討論會議 ... 於 www.tbmc.com.tw -

#34.各國建築系學生作品集Portfolio of Architecture Students - 建築人

年輕的台灣建築學生不少人上補習班補習快速設計,同時準備研究所考試及建築師考試。國外建築系所普遍以作品集、在校成績、推薦信、語言能力、工作經驗為入學要件,尤其作品 ... 於 bbs.archi.sdnl.org -

#35.建築系學什麼– 台灣建築系大學排名 - Searrt

高師大工設系Tzu-Ying Yu 游子瑩. 情境B:上了淡江和中原兩家建築系我都很愛中原是去過他們的營隊認識滿多學長姊也看過他們系館與校園FB常看到建築系OR學校很多的活動都 ... 於 www.searrtal.co -

#36.台灣有建築系的大學.可以幫我排名一下麼 - 人力資源網

html模版標題台灣有建築系的大學.可以幫我排名一下麼問題我是今年(102年)考大學的,我想問一下各位大大,台灣有建築系的大學排名,我知道最好的是成大, ... 於 s64ac62i.pixnet.net -

#37.台灣室內設計大專院校. 國立台北科技大學 - Medium

“台灣室內設計大專院校” is published by TWID 台灣室內設計平台. ... 國立台灣師範大學- 工業教育學系室內設計組 ... 聯合科技大學- 建築系室內設計. 於 medium.com -

#38.首頁| 逢甲大學-建築專業學院

全台第一所建築專業學院,分建築、室內設計、創新設計三組學士學位學程,採大一、大二課程不分流,讓所有學生接受完整的設計基礎訓練,大三以上提供不同的課程模組, ... 於 archschool.fcu.edu.tw -

#39.Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎

台北科技大學建築系教授兼設計學院副院長. 蘇瑛敏. 成功大學建築學系學士淡江大學建築研究所碩士政治大學地政系博士內政部都市計畫委員台北市文化資產審議委員 於 www.traa.com.tw -

#40.建築系跨校大評圖賴清德:讓世界看見台灣軟實力

受各校建築系畢業生關注的「2021大評圖」活動今天在國立台北藝術大學登場 ... 賴副總統引用總統蔡英文在國慶演說中所強調,台灣只要能夠團結,不管是 ... 於 udn.com -

#41.台灣建築系排名2020

台灣建築系 排名2020 04.2021 · 英國泰晤士高等教育以聯合國永續發展目標為 ... 幾間大學: 台北科大建築系淡江建築系中央土木系中2022 第八屆「traa台灣住宅建築獎」第 ... 於 amr.iyelabs.eu -

#42.國立臺灣大學建築與城鄉研究所| 國立臺灣大學建築與城鄉研究所

演講主題:從讀書會到社會經濟運動-台港經驗對話主講人: 李仲庭,社會事業財務顧問,「南機拌飯」 […] 最新消息 · 系所公告 ... 於 www.bp.ntu.edu.tw -

#43.我適合唸建築系嗎? - 函邑設計

前陣子身邊長輩的子女來詢問我建築系相關問題, 相信很多人都不曉得建築系到底在唸什麼, 以及畢業後有什麼工作選擇及薪資? 這篇給即將踏入建築這條路 ... 於 hanyidesign.pixnet.net -

#44.台灣建築學會獎學金 - 國立雲林科技大學建築與室內設計系/所

配合學校「務實致用的科技大學典範」的發展願景,與「誠、敬、恆、新」校訓,並在設計學院四大目標的架構之下,本系擬定大學部及碩士班教育目標,推動建築與室內設計 ... 於 aid.yuntech.edu.tw -

#45.「國立金門大學建築學系Department of Architecture , National ...

本系以此為涵養,培育空間設計、構築技術及社會關懷之理論與實踐並重、公私部門協調合作的人才。並透過設計課程、研究議題及工作坊的方式,常態性地與大陸、台灣及世界 ... 於 arch.nqu.edu.tw -

#46.台灣建築雜誌 - 茂榮書局

[M133000] 台灣建築雜誌單次購買60本以上3折優惠 [M134000] 台灣建築雜誌單次 ... [M132201] 台灣建築#316 (2022/01):滾動式畢業設計2021大學建築系畢業設計特輯. 於 www.23456.tw -

#47.台灣科技大學建築系

台灣 科技大學建築系以實現最適合台灣社會的現代化建築教育為目標,規劃多元化且可相互轉換的管道與機制,整合實務能力與學術專業知識兩方面的訓練,讓學生體會到建築與 ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#48.各期目錄 - 台灣建築報導雜誌社

2022第八屆traa台灣住宅建築獎Vol.320 ... 865 2022-03-31. MVRDV荷蘭建築事務所特輯│馬祖國際藝術島Vol.318 ... 滾動式畢業設計:2021大學建築系畢業設計特輯Vol.316 ... 於 www.ta-mag.net -

#49.台灣建築史學會- Society of Architectural Historians of Taiwan

【專文】從建築史到文化遺產的不歸路–教學與研究經驗分享. 傅朝卿,國立成功大學建築系名譽教授/ … Continue reading ... 於 www.saht.org.tw -

#50.國內大學建築系排名 - Cpanyser

Home > Road > 國內大學建築系排名– 台灣建築系大學排名. 大學排名. 東海大學建築系成立於民國49年,由校園規劃及著名的東海路思義教堂設計者之一的陳其寬教授擔任創系 ... 於 www.cpanyser.co -

#51.建築系- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦建築系商品就在蝦皮購物!買建築系立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#52.#代問臺灣所有建築系排名 | 台灣建築排名 - 訂房優惠

台灣 建築排名,大家都在找解答。 小弟很可愛的鄰居妹妹想讀建築! ... 其實大葉沒有建築系喔,我們學校是空間設計系建築組..... 至於QS排名,台灣都沒近百大拉, ... 於 twagoda.com -

#53.台湾哪些学校建筑学比较好 - 百度知道

东海>中原>淡江>中国文化>金门>中华淡江以上都是非常好,中国文化勉强,金门、中华没甚麼知名度.内地有建筑新八校、老八校,台湾也有类似的八校,分别是国立成功大学、国立 ... 於 zhidao.baidu.com -

#54.國立台灣科技大學建築系- Posts | Facebook

國立台灣科技大學建築系, Taipei, Taiwan. 1074 likes · 8 talking about this · 50 were here. 成立於民國80 年,於台灣工業技術學院時代起,在工學院下以建築學程先 ... 於 www.facebook.com -

#55.實踐大學建築設計學系

實踐大學建築設計學系. (current) Toggle navigation. 首頁 · 最新消息 · 課程架構; 師資陣容. 專任教師 · 兼任教師 · 客座教師. 於 www.arch.usc.edu.tw -

#56.台灣的建築教育到底有什麼不足之處- FAM準建築人討論區

若說台灣的學院建築系教育是有他不足之處 (只因它讓某些想當建築師的人走的不舒服?) 他的不足之處在哪裡? 是否可以有個小請求在討論建築師考試制度改革的同時也來談 ... 於 forgemind.net -

#57.成功大学建筑系和东海大学的比较(正在成大建筑交换,欢迎提问

笔者大三,在成大建筑交换转眼一个月过去,第一个设计已经快交图。。之前在申请的时候犹豫了很久报东海还是成大,学长说差不多,于是选了传闻排名台湾第一的成大建筑。 於 www.douban.com -

#58.建築系

例如台灣的寺廟,屋簷裡通常裝飾著雕刻精細的花鳥神像;又如法國的羅浮宮,通道入口的金字塔型頂蓋採用透明玻璃。是以建築人必須橫跨工程與藝術兩種截然相異的領域,這也是 ... 於 163.28.10.78 -

#59.國立高雄大學建築學系

長久以來,國立高雄大學建築系的成立,一直是地方的殷切期待,因而獲得幾位立委的大力促成。主要的著眼點在於,均衡台灣南北地區建築與都市學門的教育資源, ... 於 arch.nuk.edu.tw -

#60.THESIS DESIGN國立台灣科技大學建築學系畢業專刊 - 博客來

書名:THESIS DESIGN國立台灣科技大學建築學系畢業專刊,語言:繁體中文,ISBN:9789860489910,頁數:272,出版社:田園城市,作者:李阡慈,顏鈺恬, ... 於 www.books.com.tw -

#61.東海建築系高暄雅 - IOH 開放個人經驗平台

在建築系的五年期間,她前往海外,參與羅馬和印度的工作營,研究古城的永續發展,還到日本的事務所實習,練出建築的世界觀,才回國就業。 學姊在不同文化之間看到哪些 ... 於 ioh.tw -

#62.【阮慶岳專欄】建築的態度:戰後台灣建築師群像系列一 - 典藏 ...

... 後就讀英國劍橋大學建築系,與美國哈佛大學建築研究所。 ... 而台灣現代建築這段時期的作品,就以王大閎1953年的「建國南路自宅」為代表。 於 artouch.com -

#63.高苑科大建築系與南台灣重量級水電業者合作育才 - 工商時報

高苑科技大學建築系於1月11日與雄菱工程、安鼎工程、長基工程、福林工程等南台灣水電工程重量級業者,共同舉行由教育部規劃之「民生專才-建築設備 ... 於 ctee.com.tw -

#64.建築及營建工程 - 110 學年度大專校院一覽表

學校名稱 學院名稱 系所名稱 學校網址 國立臺灣大學 生物資源暨農學院 生物環境系統工程學系 網站連結 國立臺灣大學 工學院 建築與城鄉研究所 網站連結 國立臺灣大學 工學院 土木工程學系 網站連結 於 ulist.moe.gov.tw -

#65.國立臺北科技大學建築系介紹

台灣 光復以後,原台北工業學校改制台北工專,而建築科曾於1963年及1966年,分別隸屬於土木工程科和工業設計科下之「建築組」,至1987年(民國76年)回復獨立為「建築設計科 ... 於 university.1111.com.tw -

#66.評選委員簡介 - 金門縣中心圖書館及美術館競圖

國立成功大學建築系博士(2002) 經歷 .現職實踐大學建築系副教授 .境群國際規劃公司規劃設計 ... 台灣建築報導雜誌編輯委員 .營建署城鄉新風貌督導團委員(宜蘭 ... 於 www.kla.com.tw -

#67.看見建築中的她從異鄉人到造家者

在台灣,女性得進入建築教育體制的年代,始於1948年剛改制的台灣省立工學院建築工程系(成功大學建築系前身)開始招收女學生。於1953年建築師考試開辦 ... 於 wataiwan.org -

#68.建築系跨校大評圖賴清德:讓世界看見台灣軟實力 - 奇摩新聞

(中央社記者邱祖胤台北10日電)受各校建築系畢業生關注的「2021大評圖」活動今天在國立台北藝術大學登場,副總統賴清德致詞時說,台灣面對百年大疫, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#69.「2021大評圖」 大學建築系畢業生以圖會友 - 中央社

「Taiwan20」活動由漆志剛與蕭有志擔任召集人,今年6位策展人包括林宛蓁、曾令理、張懷文、林柏陽、呂兆民、魏子鈞,共同選出20件台灣畢業設計作品參展。 於 www.cna.com.tw -

#70.國立臺灣科技大學建築系2021 畢業設計|線上展覽 - ARTOGO

畢業設計與畢業設計展覽原本是建築系同學努力四年的結晶展出。突如其來的疫情,卻讓一切的努力似乎都化為烏有。 身為台灣科技大學建築系畢籌會的我們,不願意以這種 ... 於 artogo.tw -

#71.東海大學建築系 - 维基百科

1980年,東海建築成立了繼成功大學之後台灣的第二個建築研究所,並擴大了都市設計與理論之課程。1992年研究所成立招收大學非建築科系畢業生為主的「學士後建築」組, ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#72.台灣建築系排名2020

台灣建築系 排名2020 ta台灣建築雜誌2021年7月vol. 其中雲科由於「教學表現」面向從去年的41名前進到今年24名,取代高科站上技職第三;屏科雖維持技職第五名,卻是「社會 ... 於 kjz.severiana.eu -

#73.统一后,去台湾省学建筑就认准这8所大学 - 知乎专栏

和大陆其他省份一样,台湾省也拥有优秀的教育资源。统一后,相信大陆的学生可以更加方便地到台湾省学习读书。那么在台湾省,都有哪些不错的建筑系大学 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#74.全台灣有哪些建築系可以唸的學校?

部落格seo軟體即時通群發軟體六合彩開獎號碼香港六合彩號碼【土木與建築群】國立雲林科大建築與室內設計崑山科技大學空間設計系樹德科技大學室內設計系. 於 carl14.pixnet.net -

#75.建築及都市規劃學門學校系所一覽表

國立台灣大學. 工學院. 建築與城鄉研究所. 國立成功大學. 規劃與設計學院. 建築學系. 國立成功大學. 規劃與設計學院. 都市計劃學系. 國立中興大學. 農業暨自然資源學院. 於 210.70.94.83 -

#76.【問答】建築系排名2019 2022旅遊台灣

【問答】建築系排名2019 第1頁。 弟弟最近要填志願,想問下大家大學建築系排名,剛爬文爬到是說,成大>東海>中原>淡江>實踐>逢甲>文化,想請問下聯合建築. 於 travelformosa.com -

#77.台灣建築系排名2020

2021-09-27 15:55:16.2019年qs全球建築學院前100名07.2020 · 排名第六的老牌知名私立大學大同大學,則是台灣最早有工業設計系的學校。大同大學近年來為保住歷史悠久老校的 ... 於 xeb.ajlraymond.fr -

#78.有建築或室內設計科臺灣的大學或科大排名 - 人力資源網

我今年高二升高三,讀的是某高職的建築科想知道台灣有哪些大學或科大有建築科或 ... 全台所有國立大學、科大的建築系及室內設計系: 國立台灣科技大學> ... 於 o04sy24a.pixnet.net -

#79.台灣建築系排名2020

台灣建築系 排名2020 以上為大致指考或學測分數之排名. share-more.12.2020 · 2020 HBR台灣CEO 100強中,前20名有19個是前兩屆入榜50強的老面孔。 於 kow.mediaenothe.fr -

#80.台灣建築系大學排名 - Vemlk

台灣 有六大設計名校嗎?從成大建築系、台科大工業設計系,談起引言,在台灣各校「既競爭且合作」地湧向國際的大趨勢驅使下,台科大等校踴躍報名德國紅點設計等世界四大競賽 ... 於 www.vemlktre.co -

#81.臺灣的建築課程與建築師養成之關係

本研究針對全台灣11 所學校中之13 個建築系(組)的. 課程,經過編碼程序及運算分析,將所有課程的學分數重新分配進含7 大類別、29 門科目、168 項能力指標的. 於 www.origin.com.tw -

#82.建築與設計學群 - 海外聯合招生委員會

包含學系:, 建築、都市計畫、室內設計、景觀設計、工業設計、商業設計、服裝設計、美容等學系. ○ 學習內容:, 對物體、空間或環境賦予實用與美學特性,學習包括圖 ... 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#83.建築學類| 大學問- 升大學找大學問

建築系 的學科複雜性較高,養成期也較長,多數的專業建築學系都需要五年才能獲得學士 ... 過去台灣建築業的發展快速,但近年的不景氣影響使得建築產業逐漸朝向幾個方向 ... 於 www.unews.com.tw -

#84.兩岸建築系PK 陸務實台拚升等

本月初,上海設計學院副教授杜銘秋師生一行9人,應台灣東南科技大學營建空間設計系助理教授徐文慧之邀,來到新北市深坑參與兩系合辦的「建築與環境藝術 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.研究室主持人

1998/07, 國立成功大學建築系, 建築學士 ... 獲得109年度科技部補助大專校院研究獎勵,2020-2021; 獲得台灣綠建築發展協會所頒贈之綠建築貢獻獎,2019 ... 於 sbed.tw -

#86.考建築系是不是要交圖? - 知識收集中心

目前台灣有建築系的學校還蠻多的。 不過建議你還是考慮原始老六校─成大、中原、逢甲、東海、淡江、文化。 每個學校的重視方向不同。 於 jnny350.pixnet.net -

#87.內政部公告-公告指定國立台灣科技大學(建築系試驗中心)為建築 ...

內政部公告-公告指定國立台灣科技大學(建築系試驗中心)為建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構. 於 www.tabc.org.tw -

#88.建築系 - 校史館

台灣 光復以後,原台北工業學校改制台北工專,而建築科曾於1963年及1966年,分別隸屬於土木工程科和工業設計科下之「建築組」,至1987年(民國76年)回復獨立為「建築設計科 ... 於 archive.ntut.edu.tw -

#89.台灣有哪些”大學”和”研究所”有建築系!

台灣 有哪些”大學”和”研究所”有建築系!?台灣地區有哪些大學有建築系呢!?是否能列出排名!?And建築系有哪些研究所可以考!?其實有些東西利用google大神即可找到啦. 於 e84km46g.pixnet.net -

#90.開放、自由與國際化的建築養成教育—台灣科技大學建築系

開放、自由與國際化的建築養成教育—台灣科技大學建築系. Open, Free and International Architecture Education —Department of Architecture, National Taiwan ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#91.建築系跨校「大評圖」 賴清德:台灣軟實力絕不輸人 - 自由時報

建築 學系領域畢業製作需面臨「評圖」,10年前台灣與日本、新加坡等國青年才俊共組「大評圖」跨國策展,今年更首度邀請副總統賴清德出席加持;賴清德參 ... 於 news.ltn.com.tw -

#92.台湾省建築系的日常生活

Flash未安装或者被禁用. 台湾 省 建築系 的日常生活. 2.2万次播放· 141条弹幕· 发布于2020-04-05 12:26:33. 日常生活 建筑系 建筑专业 建筑生. UP相关视频. 於 www.bilibili.com -

#93.台灣建築系最好的大學:國立成功大學 - 每日頭條

台灣建築系 最好的大學是國立成功大學建築系,簡稱「成大」位於台南市,由於台灣大學沒有建築系只有土木系,所以要讀建築系,最好的學校就是國立成功 ... 於 kknews.cc -

#94.美國大學建築學系- TopScore 全台灣榜單最亮眼的留學教育機構

為了涵蓋多元的專業,美國院校的建築科系多有其獨立的學院,其下包含:. 建築設計; 景觀設計(Landscape Architecture); 城市規劃(Urban Planning) ... 於 www.topscore.education -

#95.建築系大學排名 :: 非營利組織網

非營利組織網,台灣建築系排名2022,建築系排名2021,台灣建築設計大學排名, ... 2021年9月3日—110指考排名<<建築系>>;淡江大學.78·沒有吧東海建築不是也蠻有名的嗎; ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#96.2014 YTA台灣建築系所學生競圖|卓越獎學生訪談:高詩涵

YTA 10+5 │Young Talent Award 台灣建築系 學生競圖+設計復刻聯展YTA2014之學生競圖展核心精神,除展現出建築系學生面對公共議題之設計策略, ... 於 www.youtube.com -

#97.「2012台灣建築史論壇」 台灣建築百年學術之路 議程表

休息時間(備有茶點). 設計館8F. 論文發表(一). A1(設計館853). B1(設計館252). C1(設計館251). 主持人. 傅朝卿(成功大學建築系特聘教授). 於 www.ths.url.tw -

#98.台科大建築系紐約奪15獎,「光合作用保護殼」獲金獎殊榮

這次共有2200多件作品角逐2021年學生獎,最後選出192件得獎作品,台灣科技大學最後以15件作品獲獎,拿下1金、5銅、9優異獎,作品跨建築、產品與視傳三大 ... 於 www.fundesign.tv