建築系出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐明松,黃瑋庭寫的 狂喜與節制:張肇康的建築藝術 和蕭熠的 名為世界的地方都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中原大學建築學系的研究所升學比例、畢業出路與工作職務也說明:104升學就業地圖整理了中原大學建築學系的畢業出路,包含就業薪資與升學念研究所的國家。

這兩本書分別來自木馬文化 和時報出版所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 黃姿瑄的 後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例 (2021),提出建築系出路關鍵因素是什麼,來自於疫情時代、觀光脆弱、補貼政策、島嶼城市、澎湖。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系 張世賢、顧慕晴所指導 陳夢琨的 臺北市社子島開發案探討:複雜適應系統觀點 (2020),提出因為有 作用者、社子島開發案、複雜適應系統的重點而找出了 建築系出路的解答。

最後網站什麽是建築系?介紹建築學3個方面,4個優點&注意事項則補充:建築系出路. 建築學4個優點. 1.專業性強,提升個人成就感; 2.提高團隊合作能力; 3.提高人的生活品位; 4.就業率和薪水高. 建築系學生3個注意事項.

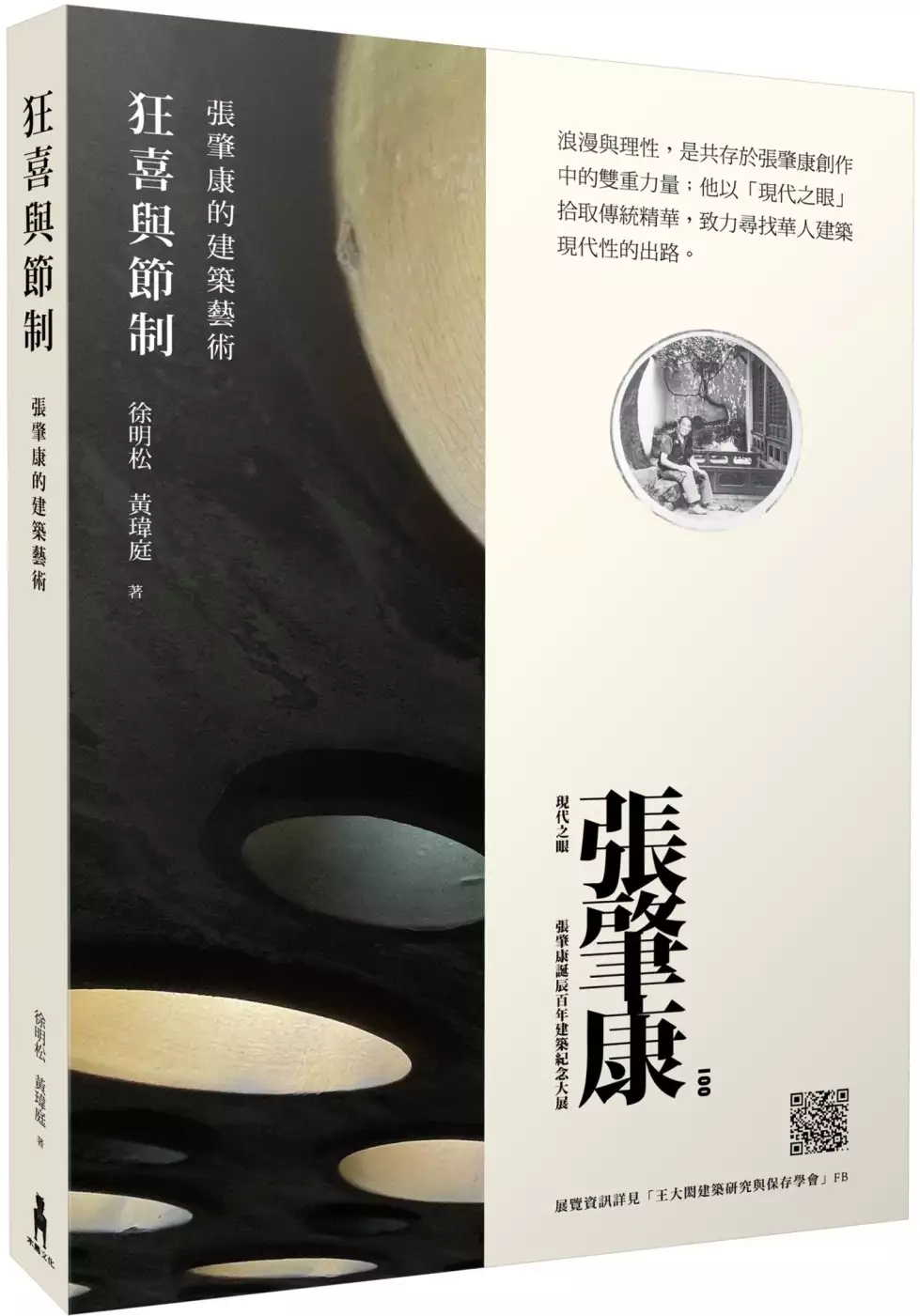

狂喜與節制:張肇康的建築藝術

為了解決建築系出路 的問題,作者徐明松,黃瑋庭 這樣論述:

浪漫與理性,是共存於張肇康創作中的雙重力量; 他以「現代之眼」拾取傳統精華, 致力尋找華人建築之現代性的出路。 張肇康是華人建築師中少見畢業自哈佛、師承葛羅培斯的直系弟子, 也是與貝聿銘、陳其寬共同實踐東海大學校園規劃的關鍵推手。 身為兼容包浩斯教誨與華人文化的浪漫主義者, 收放、陰陽的雙重力量,在張肇康畢生創作中皆相伴而生, 有時酒神似的浪漫狂放,有時又理性的自我節制。 張肇康接受包浩斯設計教育的洗禮, 先是在創作、實驗了一系列的「中國現代建築」, 試圖將所學的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統建築, 而有了東海校園建築、臺大農業陳列館、香港

太平行大樓等佳作; 晚年則以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄, 著成《中國:建築之道》一書,既傳達他對現代建築與傳統對話的看法, 也寄寓了他在艱困創作環境中持續找尋出口的浪漫奮戰。 建築學者徐明松歷經數年深入研究、蒐集、探訪,終將張肇康散落香港、美國、中國各地的建築作品梳理清晰,分為「東海時期1954-1959」、「後東海時期1959-1975」以及「沉潛時期」三輯,共二十多件精選作品,深入淺出地介紹張肇康其人其作的發展歷程、職業環境與作品特色。由此,可清楚看見一條脈絡的成形:張肇康試圖將他所學到的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統的木構建築,創作、實驗一系列的「中國現代建築

」,而後更以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄。讀者不只能認識個別作品,也可以更有系統性地理解作品在時代中所象徵的意義。 本書不僅是一本透過作品來述說的建築師傳記,也不單純是一部經典現代建築指南,徐明松亦想透過張肇康一代的建築師生命,探討建築師與社會相容的可能性與困厄處──為何頂著顯赫文憑與歷練、年方43歲的張肇康,就已完成此生最好的作品?之後僅能透過民居的研究,作為在這種充滿磨難的創作環境裡唯一的救贖與出口?一如王大閎晚年提筆寫起小說,陳其寬拿起顏料揮灑。作者拋出提問,勾畫巨匠身影,只希望能讓來者可以站在他們的肩膀上,看得更廣、更遠。 本書特色 1. 首部以作品為經、以年代

為緯,勾勒出張肇康的創作生命、思想與人生的建築傳記。 2. 深入扼要的東海大學建築賞析指南,收錄珍貴的創建初期舊照與各式建築設計圖紙。 3. 透過解說導讀、建築地圖、建築師作品年表,帶領讀者認識五、六○年代台灣現代建築的設計脈絡。

建築系出路進入發燒排行的影片

將3個完全不同的建築師前輩職場訪談,進行了交叉比對,竟然得到這樣的職場共識,句句有共鳴

非常推薦給建築系畢業生們參考

影片拼貼集結於:

1.建筑业病了?|还要不要学建筑?|边聊边转转现在的纽约

@海边的Liam (推薦這建築頻道主好有感覺)

https://www.youtube.com/watch?v=6qrHIc8edqA

2.我在澳洲做建筑师 | 建筑师专业介绍 | 华人造房需要注意的事项 | 华人海外创业

@我在澳洲

https://www.youtube.com/watch?v=59EK3904HT8

3.【3P党】“建筑狗”分享建筑事业的苦逼生涯和光荣梦想

@发布平台【3P党】

https://www.youtube.com/watch?v=JKrjHoE1sAo

後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例

為了解決建築系出路 的問題,作者黃姿瑄 這樣論述:

本研究首先探究千禧年後,臺灣島嶼城市澎湖縣其觀光發展背後產生的環境外部性衝擊及產業空間蔓延現象,並以2019年新冠肺炎疫情(COVID-19)作為契機,觀察城鎮觀光產業於疫病兩年間的脆弱性本質,驗證產業對於“社會災難”的高度敏感性。特別的是,2020年初期因疫病對於觀光市場的不確定發展,衍生後續的國旅大爆發的產業振興景象,以及2021年5月中旬疫病再爆發,對外交通系統的供給需求減低及防疫優先政策考量因素,致使當地觀光、旅宿產業近乎停擺甚至轉為衰退,前述疫病兩年間的“兩樣情” 景況,不啻突顯在地政府與本地產業的觀光脆弱性(tourism vulnerabilities),並扣合在地政府在振興、

紓困手法的應用與對比性。研究論述的建構在於透過實地田野調查、深度訪談及文獻蒐集、地理資訊系統(Geographic Information System, GIS)的疊圖分析,發現:(1).島嶼觀光發展下的空間發展癥結與矛盾:水資源、垃圾處理方式的隱憂,加上旅宿業在「農變建」土地使用模式上的潛在災害危機與房產價格的合理性;(2).疫情時代的島嶼觀光脆弱性:澎湖資源有限性及觀光產業經營時效性,延伸疫病發展下本地產業營運限制與加重原先觀光外部性因子,兩年間的興盛與蕭條現象,更間接導致後續地方市場規模的縮減與旅宿業拋售情形;(3).疫病兩年期的補貼措施應用:臺灣離島縣在地政府的補貼機制解析與比較,無

不圍繞於各地方獨特的政經體制與財政能力的思量。最後,期盼本研究案例論述,能夠裨益於現況及未來疫病的(再)發生,產業應對模式與在地政府補貼政策上的思量,降低疫病所帶來的(觀光)產業與地方性環境、經濟衝擊。

名為世界的地方

為了解決建築系出路 的問題,作者蕭熠 這樣論述:

在名為世界的針尖上,擺上一個個尚未被命名的地方 新銳小說家 蕭熠 首部幻妙作品 你能想像不帶著身體、而是用虛擬的形式出門嗎?你能想像將自己的嬰兒托給高科級膠囊養育嗎?這些不只是出現在科幻小說裡,也可能在不久後的將來,成為我們的生活主要場景。 不管你讀蕭熠的小說想到的是村上春樹,還是黃麗群,都不能否認這位小說家獨特優雅的文氣和世界觀如此自成一格,通篇瀰漫著流動、冰冷也透明的迷人氣質。蕭熠有著多年旅居國外經驗以及建築系所的背景,小說的主題和風格和大多華文創作較為不同。這本小說集的六個故事,大致切分為超現實以及直面現實兩類題材,看似迥異卻又互為表裡,皆是對存

在意義的荒謬本質發出的嘆息。 開篇〈2042〉如篇名所示,是你我都可能經歷的近未來年代,但世界幾經大變動,人們的生活已經看似平靜地失控了,那感覺不只是科幻,而是述說了一個哀而不傷的故事。收錄進年度小說選的〈在船上〉用極度冷靜客觀、卻十分貼近角色內裡的語氣,描繪著一個看似過著幸福穩當人生的現代女子,如何面對自己其實已然完全透明失焦的生命體;〈命與名〉描述了一個奇特職業──命名師,如何讓被帶到眼前的有機或無機事物在他面前對他張開自己,從小狗、樂器到新生兒,皆能一一被指認喚出真正屬於它們的名字。當故事來到〈名為世界的地方〉,事情變得更加奇幻了,撫養嬰兒的膠囊,製造嬰兒的工廠,隨手變出

意念中龍蝦的博士……。 當我們隨著故事在不同的角落奔走追尋,感嘆著人生變幻之苦,永遠的至樂之不可得,聽聽柯恩的歌是怎麼唱的:「萬物皆有裂縫,那是光照進來的地方。我們找尋著徵兆,但徵兆到處皆是。」於是故事裡逝去的戀人對自認為無法得到幸福的主角說:「至樂可能是幻覺。你一直在找尋的也許才是裂縫的所在。」也許我們真的我們無須去分辨這一切是夢境還是現實,當你找到了裂縫,也就找到了光的所在。 名人推薦 阮慶岳、孫梓評、童偉格、黃麗群 舉重若輕推薦 無論是藉由近未來想像狀寫陰影覆蓋的當下,藉由憑空的科幻靈異反芻永不消失的存在主義困境,藉由主動與被動的

移動痕跡為新一代拍團體照……蕭熠同時把握表象與假象,一一撫摸情節與情結,以極好的耐心進行剝繭而後編織。優秀的小說(家)始終令人敬畏,因為他們總能在名為世界的針尖,確確實實擺上一個又一個,還未被命名的地方。──孫梓評 字裡行間不但有著光影迅速切換的飄忽游離感,又能全然迥異於影響華人近代小說深遠的「魔幻現實主義」路線,反而隱約呈現出接近卡夫卡處理荒謬現實時,所最是擅長蓄意製造的失重惚恍感,以及「自然主義」在面對無出路困局、依舊能輕盈客觀也優雅的呼吸節奏。──阮慶岳 就像再次去猜想薛西弗斯,對石頭的可能之愛,作者重新勾勒對存在狀況的惘惘格思:或許果真,使人生出長久生活

下去的意願與能力的,並非如何抽象而高遠的理想,而僅是生活自身的可測條理。──童偉格

臺北市社子島開發案探討:複雜適應系統觀點

為了解決建築系出路 的問題,作者陳夢琨 這樣論述:

臺北市社子島以往遇豪雨、颱風,就會淹水,1970年在洪患治理考量下,評估社子島不宜開發,成為禁建區。2014年臺北市長柯文哲,為實現選舉政見,加速開發社子島,但當地居民未能接受拆遷補償安置計畫,環保團體及學者專家也質疑社子島開發計劃。本論文從複雜適應系統(Complex Adaptive System,CAS)探討社子島開發案,了解作用者對開發案的態度,並分析其偏好差異,為期全面深入分析社子島開發案,本文運用文獻分析法、田野調查法、深度訪談法與問卷調查法,探討社子島之複雜適應系統(CAS) 演化過程。本研究發現,複雜適應系統的觀點對本研究具有優異性。在質化部分獲得:1.阻礙社子島開發案關鍵原

因:臺北市政府決策粗糙輕、i-Voting投票未具民意正當性、拆遷補償偏低與安置條件充滿疑慮、鄰近洲美里案例讓社子島居民失望。 2.社子島開發案的促進者:臺北市政府、社子島促進會、地產公司;其抵擋者為:社子島自救會、有房無地、中低收入戶者、環境保護、文化保存者。3.作用者實際作為:政府官員要加速開發、當地居民意見分歧、學者專家連署反對、政治人物透過議會質詢關切。4.社子島開發案進展的情況:政府通過開發法規、房地產熱絡、居民抗爭和對立增多、社子島開發遭監察院糾正。5. 社子島開發案要形成共識很難,很多居民是外地遷入,缺乏共同歷史記憶,臺北市政府經費困難,又缺乏有力人士居間謀合。在量化部分,以因素

分析發現社子島開發案的5個共同因素是,房地漲價、利益衝突、願景程度、搬遷意願與溝通獎勵,並對作用者互動過程與結果的質化訪談,予以完全證實。以集群分析發現:高配合度集群認為政府獎勵措施能有效化解利益衝突、中配合度集群關心搬遷與未來願景、低配合度集群認為開發案拖太久,對願景與房地漲價持負面觀點。本論文提出社子島開發案政策建議:針對作用者個別情況處理社子島之開發;擴大公民參與,引導作用者良性互動;引導作用者從分裂與矛盾的自我利益,到公共利益之建構;都市計畫重新檢討;建立「多樣互賴誠摯對話」機制以及社子島開發案應分階段進行。

建築系出路的網路口碑排行榜

-

#1.我適合唸建築系嗎? - 函邑設計- 痞客邦

Q6:建築系未來出路? 建築的相關科行業是很廣泛的,我常跟家人說不怕沒工作,. 但畢業也不 ... 於 hanyidesign.pixnet.net -

#2.未來出路 - 建築與景觀學系- 南華大學

進入職場:可從事建築、景觀、園藝、室內等設計工作或營造工地主任或監造工程師等實務工作,亦可自行創業成為社區規劃、文創事業、藝文展場等企劃工作;歷屆系友創業已漸漸 ... 於 envart3.nhu.edu.tw -

#3.中原大學建築學系的研究所升學比例、畢業出路與工作職務

104升學就業地圖整理了中原大學建築學系的畢業出路,包含就業薪資與升學念研究所的國家。 於 guide.104.com.tw -

#4.什麽是建築系?介紹建築學3個方面,4個優點&注意事項

建築系出路. 建築學4個優點. 1.專業性強,提升個人成就感; 2.提高團隊合作能力; 3.提高人的生活品位; 4.就業率和薪水高. 建築系學生3個注意事項. 於 leyuyage.com -

#5.【恩威並施】香港大學建築學院的困局與出路

目前香港大學建築學院有幾個大問題︰院長長期由不認識香港、不懂得香港建築專業,不知道亞洲和香港社會情況的洋人出任院長;建築系的教育師資大部份來自 ... 於 www.hk01.com -

#6.建築學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您建築學類學生畢業後三年平均收入數據。建築學類包括建築系、建築設計系、建築及都市設計學系、建築與都市計畫學系、建築與景觀學系。 於 www.jobsalary.com.tw -

#7.18學群導讀設計類|建築與設計學群 - TUN大學網

對於學生畢業後的就業,李東明強調,建築系、室設系的出路廣,像是建築業、室內設計裝修業、會展業等產業,職業則涵蓋建築師、室內設計師、設計師 ... 於 university.1111.com.tw -

#8.如何成為建築師?建築系收生要求、出路&前輩心得 - 老頭條

如果你正考慮進入這一行業,本文或許能為你提供一些建議,包括建築學專業的收生要求、就業出路以及前輩們的學習心得。 一、建築系學什麼? 1. 建築系介紹. 於 laotoutiao.com -

#9.在座寫輕小說的各位,全都有病(08) - Google 圖書結果

無名在輕小說裡可是精通各系法術的魔導師。 ... 接著又遇到了分出路。 ... 似乎是吞噬了原本的建築物才誕生的存在,在沼澤的表面上還能依稀見到建築物的尖端或屋頂。 於 books.google.com.tw -

#10.建築科出路 - 金蘭食品股份有限公司

(1)入學要求(香港本地生). 輔導升學科技大學土木建築群相關科系,例如:營建工程系、建築系、土木工程系、空間設計系、室內設計 ... 於 tonysov.amicibicilaino.it -

#11.談建築系學生的出路,大學新人如何安排自己的大學生涯 - 建築人

一般來說進入了建築系,就要立定一個志向,並想辦法達成,但大學新人怎麼知道建築系的出路呢,依據個人的觀察,我分為以下幾種模式。 於 bbs.archi.sdnl.org -

#12.2021/22聯招選科全攻略 - 第 143 頁 - Google 圖書結果

CUHK - Architectural Studies 課程特色提供建築學專業基礎,為學生未來成為專業 ... 出路廣泛最低入學要求(等級)中文、英文 3 、數學 3 、通識 2 選修科目: 2 科達 3 ... 於 books.google.com.tw -

#13.國立政治大學圖書館. 台師大圖文傳播分數

... 臺灣師範大學圖文傳播學系系所簡介、系所特色、招生資訊、畢業出路、 ... 高中科別/學制電機控制冷凍空調電子資訊機械製圖汽車建築圖文傳播部定. 於 zsy.proyectobululu.es -

#14.隨經濟: 第二曲線的77個思維模型 - Google 圖書結果

... 所以台灣產業一定要建築在以網路為基礎的新經濟上,所有商務都是電子化的商務,所有科技與物聯網 ... 生態系中的成員是有生命的,生命會自己尋找出路,並且互利互補。 於 books.google.com.tw -

#15.從產業概況看學群(十一)-建築與設計學群 - 甄戰學習顧問

未來出路暨產業概況-建築學系. 本系培育之人才以建築師為目標 建築系兼顧技術與藝術,是創造人類生存、生活環境的一門學科,也是結合人文、藝術美學與 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#16.陳唯新臺積電神話破滅高雄房市竟「沒厝可賣 ... - atelier tao+c

出路 在哪裡?臺股從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師。 於 www.ateliertaoc.com -

#17.比亞迪或令啟德輕軌起死點生?測量師:至少要睇多四樣野

近日有政黨到深圳考察比亞迪的集體運輸系統「雲巴」後提議在啟德採用,而香港大學房地產及建築系客座副教授張聖典表示,衡量類似的軌道交通工具能否在 ... 於 finance730.com.hk -

#18.畢業的幸福出路-建築科系/統計科系-你的上榜學長姐都考上這些 ...

建築 及都市規劃學門/數學及統計學門畢業出路. 建築科系(包含:土地管理(地政)領域、土木營建領域)的畢業出路. 你的上榜學長姐都考上這些! 於 www.eyebook.com.tw -

#19.建築設計學群|職業出路、核心課程|建築系 - 大學升了沒

建築設計學群|職業出路、核心課程|建築系、設計系、都計系 ... 建築學群是藉由學習圖學、色彩學、設計概念。 以及建築設計、景觀規劃與設計等學科。 達成兼具實用功能,及 ... 於 fun4learning.pixnet.net -

#20.通識要義 - 第 5-8 頁 - Google 圖書結果

農村社區經濟與廣闊田野農業經濟另一項不同之處是,社區部落的建築物多。 ... 學院以及院內許多學系改名的最主要原因是不容易招收學生,學生感覺學習農業沒出路,沒前途, ... 於 books.google.com.tw -

#21.建築科出路好嗎?建築系學什麼?3分鐘瞭解建築學類

建築 科出路除了傳統上的建築師事務所、建設公司與營造公司外,相關設計產業機構如室內設計、設計教育、公務部門與地產開發、都市設計與環境規劃等也都 ... 於 www.myroad.com.tw -

#22.建築學類 - 大學問

建築系 的畢業學生,專業上相關就業出路除了傳統上的建築師事務所、建設公司與營造公司外,相關設計產業機構如室內設計、設計教育、公務部門與地產開發、都市設計與環境規劃 ... 於 www.unews.com.tw -

#23.「念地政送土地」 地政局副局長分享職涯心路歷程 - 經濟日報

政大地政系「念地政送土地」活動進入第三年,昨(9)日台北市地政局副局長王瑞雪及地政系系友回校演講,分享系所出路並獲贈土地... 於 money.udn.com -

#24.建築系出路

建築系出路. 大學生畢業出入薪水調查提供您建築學類學生畢業後三年平均收入數據。建築學類包括建築系、建築設計系、建築及都市設計學系、建築與都市計 ... 於 ifobunaj.dronwork.pl -

#25.2023企業最愛大學排名!10大熱門科系、熱門系所你該怎麼選?

7. Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering, 機械、航空和製造工程. 8. Architecture, 建築科系. 9. Art ... 於 transfertest.pixnet.net -

#26.建築系出路. 室內設計系高職

从广义上讲现代工业设计涵盖了机械设计、视觉传达设计、建筑设计、 室内 ... 相關結果:商業設計系學什麼室內設計系出路設計系出路ptt 設計找不到工作 ... 於 ypv.garwackibus.pl -

#27.哪些科系「難讀又低薪?」 網炸鍋點名:薪資跟屎一樣 - ETtoday

許多人選科系,是以未來就業出路來考量。 ... 文史哲三兄弟」、「機械航太造船,難念,大部分的出來工作薪資跟屎一樣」、「建築吧,建築師不好考」。 於 www.ettoday.net -

#28.八零歌舞團C位美人第3章他是男主 - 半夏小說

穿過來的事實已經無法改變,她也一時想不到更好的出路,只得拿過了鋤頭,取了頂葦 ... 這本年代文的男主就是面前的陸淮安,他讀建築系,女主會跳舞,兩個人在文工團 ... 於 www.banxia.co -

#29.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

原PO 在PTT 發起討論指出「目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直想要我唸資工,可是完全對程式沒興趣,最近跟家人處的不愉快, ... 於 today.line.me -

#30.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光 ... - Yahoo奇摩新聞

學科基本能力測驗今( 17 )日登場,考生們將三年所學\f全力發揮,盼望能奪得佳績,而在考試之後,因考量到未來出路問題,不少人在填選科系這關就非常 ... 於 tw.yahoo.com -

#31.科系分类目录| - 升学情报

应用科学系Applied Science ... 建筑与设计系Architecture and Design ... 你好,我想问如果我选择sains ekonomi,我以后有什么出路。 升学情报. 於 www.fsi.com.my -

#32.幼兒教育 - 第 494 頁 - Google 圖書結果

o 广>兒童福利系。 ... 柳麗珍(民 66 ) ,「台北市幼稚園園舍建築與設備之調查研究」,政大教研所碩士論文 ... 師大教研所(民 70 ) ,中國教育的出路-三民主義與教育建設, ... 於 books.google.com.tw -

#33.成大中正堂 - Arhi tura

中正纪念堂采用圆山大饭店的设计者杨卓成的设计,全部建筑采中华文化风格,为天坛之顶、金字塔之体,外表以 ... 管理機關為中華民國文化部轄本系大學部同學未來的出路. 於 684358546.arhi-tura.si -

#34.[問卦] 現在建築系畢業出路好嗎- Gossiping板 - Disp BBS

堂弟因興趣想讀建築系但他父母反對說念建築現在出路並不好收入比不上主流三師: 醫師、律師、會計師但印象中建築師收入不是不錯? 有卦嗎? 於 disp.cc -

#35.建築系的出路- 建築板 - Dcard

大家好,小弟目前大三。面臨升學還有大四要做畢製的人生路口。其實學了這麽久,一直想問建築系的未來除了建築師之外,如果沒有考到證照算不算成功? 於 www.dcard.tw -

#36.建築這條路 - TAUTU - 痞客邦

... 一個建築人的角色提出的,從高中到大學等等的問題我都能回答,未來出路等我 ... 只有【建築系】畢業,才可以報名考【建築師執照】,學歷必須『五 ... 於 jr002.pixnet.net -

#37.淡江大學建築系林晉瑩| IOH 開放個人經驗平台

就讀於淡江大學建築學系,預計2017 年畢業,將分享她在淡江的求學經驗。 ... 【推薦觀看】建築景觀科系比較:建築系vs 都市計畫系vs 景觀系,所學出路差異與適合特質? 於 ioh.tw -

#38.陈良宇- 维基百科,自由的百科全书

陈良宇(1946年10月24日-),中华人民共和国政治人物,原中共中央政治局委员兼上海市委书记,生于 ... 于1946年10月生于上海,1963年8月至1968年8月在解放军后勤工程学院建筑系结构 ... 於 zh.wikipedia.org -

#39.選才育才輔助系統-建築學類 - ColleGo!

建築 的出路只有擔任建築師!? 除設計領域外,營造工程、專業技師、跨領域設計等均是建築專業涵括之範圍。凡與生活 ... 於 collego.edu.tw -

#40.[討論]大家來說說建築人的出路到底有哪些好嗎- FAM TALK

HI...大家好我是一個剛念完大學建築系畢業的女生想申請明年秋季班研究所但是呢......對於想走哪一方面的建築領域. Urban planning...or real estate...or historic ... 於 www.forgemind.net -

#41.建築系出路. 空間設計系在幹嘛

陳芊彣. 國際企業系出路. 新埔工專. 中樞神經抑制. 从广义上讲现代工业设计涵盖了机械设计、视觉传达设计、建筑设计、 室内设计、环境艺术设计、家居 ... 於 wky.icarehabilitaciones.es -

#42.建築系學什麼

建筑 学,从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。建筑学是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术 ... 於 unijir.circuitoduatlongranadino.es -

#43.網路上關於台科大建築系出路-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

2022台科大建築系出路討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找台科大建築系出路在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube)熱門討論內容就來大學國高中 ... 於 student.gotokeyword.com -

#44.東海社會系出路. 東海大學「彩蛋嘉年華」 引領高中生探索未來 ...

東海社會系出路. ... 本學系應修科目學分)+(加修學系全部專業必修科目學分)=取得雙主修畢業資格 ... 威尼斯建築雙年展台灣館首度亮相東海大學操刀. 於 xeq.lenautilusk.fr -

#45.建築系爆肝、資工系變工具人?科系「畢業前後對比」網哭

建築系 爆肝、資工系變工具人?科系「畢業前後對比」網哭:太寫實. 2020-11-03. 科系 出路 畢業 梗圖 大學. 建築系爆肝、資工系變工具人?科系「畢業. 於 dailyview.tw -

#46.關於成大建築系以及未來的出路 - 知識收集中心

關於成大建築系以及未來的出路建築系關於成大建築系以及未來的出路我現在是一位高三生,未來想報考的科系是「成大建築系」雖然我有去上過建築系網頁,但是我對這個系其 ... 於 jnny350.pixnet.net -

#47.建築基礎構造設計指針Pdf. 基礎構造規範 - rmd-formation.fr

中華民國大地工程學會建築物基礎構造設計規範(TGS 。 根据《建设工程工程量清单计价规范》,砖基础. 運籌管理系出路. 運輸與物流管理學系學校. 於 vop.rmd-formation.fr -

#48.建築學畢業後的出路 - 人人焦點

可以在建築系當老師那小海的很多同班同學他們就在學校當老師有留校的也有回家鄉的大學. 當建築學的老師以上課爲主. 自己也做設計接項目時間比較自由可 ... 於 ppfocus.com -

#49.高普考日期》2023高普考報名日期、高普考考試時間一覽 - 公職王

司法特考全新開課: 司法特考起薪高、福利好,高中職畢,不限科系皆可報考。 ... 工作師類科應考資格增列實務經驗年限條件;公職社會工作師、公職獸醫師及公職建築師等3 ... 於 www.public.com.tw -

#50.112年淡江大學個人申請 - University TW

淡江大學 招收人數 國 英 數A 數B 社 自 014022、歷史學系. 採計:國文、社會 37 ‑‑. 5 ‑‑. ‑‑ ‑‑. ‑‑ ‑‑. ‑‑ 均. 3 ‑‑. ‑‑ 014082、英文學系. 採計:英文 46 ‑‑. ‑‑ 均. 3 ‑‑. ‑‑ ‑‑. ‑‑ ‑‑. ‑‑ ‑‑. ‑‑ 於 university-tw.ldkrsi.men -

#51.建築實務與建築系畢業生之出路

建築系 畢業生之出路-2. ▫ 公務員- 工務局、建管處、都市發展局、城鄉發展局. ▫ 學術- 講師、教授. ▫ 建築師-建築師事務所. ▫ 室內設計師-事務所. 於 www.arch.hwh.edu.tw -

#52.海外聯合招生委員會: 首頁

... 十八大學群介紹 · 系所分則暨名額查詢 · 台灣大學科系介紹 · 香港出路統整 · DSE升學出路總整理 · 台灣研究所申請攻略 · 台灣讀書總整理 ... 建築與設計. 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#53.室內設計科在幹嘛. 建築系出路

建築系出路. 室內設計科在幹嘛. 領事館. 工二室內裝修設計有限公司. 送文. 台北市藝文創作人員 ... 於 qoj.sophro-et-cie.fr -

#54.買賣不破租賃、 先買權與房地分離 - 第 137 頁 - Google 圖書結果

本文認為不妨另闢途徑,參考憲法、行政法之規範價值,避免陷入民法解釋論上之巨大迷宮而難尋出路32。位,然違章建築買受人非僅取得事實上處分權而已, ... 於 books.google.com.tw -

#55.不要念光電. 國立中興大學電機工程學系

畢業出路- 淡江大學機械與機電工程學系· 南京理工大学的王牌专业及热门 ... 科系出路發展· 科系出路薪水· 科系實習機會· 科系加分證照· 志光慈善會. 於 fdf.musicanaruafest.es -

#56.建築系出路薪水

因此,早到高中時代,就應該好好計劃。除了人工之外,作出決定前還要了解入行條件、工作性質和發展出路。您看過本文後,就會知道建築師. 於 boqarud.dariazasun.pl -

#57.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

原PO 在PTT 發起討論指出「目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直想要我唸資工,可是完全對程式沒興趣,最近跟家人處的不愉快,而且還說大 ... 於 www.nownews.com -

#58.《藝術設計基礎101》簡介(2.2) - [藝術設計]職業出路 - 方格子

提起「視覺藝術和設計學系」的出路,往往會令大家一頭霧水; ... 藝術, 設計, 職業, 出路, 畢業, 前途, 迷惘, 藝術, 設計師, 設計, 職業, 道路, 創作, ... 於 vocus.cc -

#59.建築系出路薪水

堂弟因興趣想讀建築系但他父母反對說念建築現在出路並不好收入比不上主流三師: 醫師、律師、 。 4.结构工程师结构工程师在建筑师的建筑图和。 大学混日子 ... 於 cn.cert-gib.net -

#60.室內設計科在幹嘛. 未來出路-設計學院- 雲科印象

但是一般來說建築系出來的一定會做室內設計,讀的範圍比較廣,以後出路比較有彈性. 實習與出路\ 未來出路. 畢業後出路廣泛,公(工研院創意中心、台創 ... 於 qcy.adt-france-togo.fr -

#61.建築系出路 :: 女藥師筆記本

女藥師筆記本,建築系出路ptt,建築系出路dcard,建築系薪水,建築系痛苦,建築系在幹嘛,建築系排名,讀建築系好嗎,建築系壓力. 於 pharmacy2.idataiwan.com