台灣島面積的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李素芳寫的 台灣的海岸『新版』 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣- 维基百科,自由的百科全书也說明:臺灣島面積約3.6萬平方公里,在當前全球各島嶼面積排名中位居第38(或39),島上約七成面積之地形為山地與丘陵,平原主要集中於西部沿海,地形海拔變化大,最高點3952 ...

國立臺灣大學 海洋研究所 劉家瑄所指導 林亮甫的 台灣西南海域澎湖與高屏海底扇系統之沉積震測特徵 (2019),提出台灣島面積關鍵因素是什麼,來自於海底扇、沉積物散布系統、多頻道反射震測、台灣西南海域、高屏扇、澎湖扇。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 生命科學系 廖培鈞所指導 黃秉宏的 地理與生態因子在島嶼上黃芩屬物種的族群分化與快速種化上的效應 (2019),提出因為有 黃芩、快速種化、棲位模擬、ABC溯祖理論分析的重點而找出了 台灣島面積的解答。

最後網站台灣面積- 台灣旅遊資訊Taiwan Travel Information - Google Sites則補充:台灣 本島的面積為35,873平方公里,如果包括台灣本島及金門、馬祖、蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼,再加上澎湖列島64個島嶼的話,總面積就是36,188平方公里 ...

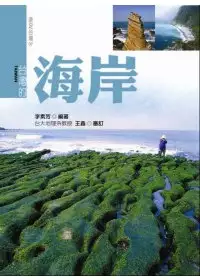

台灣的海岸『新版』

為了解決台灣島面積 的問題,作者李素芳 這樣論述:

☆全新18開版本、視覺大驚豔! ☆全新版面、全彩印刷、全心編製! 台灣,四面環海,孕育了各種海岸地形。北部沈降海岸有火山海岸、岬灣、岩岸,西部隆起海岸多沙灘、沙丘、潟湖、泥質灘地,南部的恆春半島是珊瑚礁海岸,東部屬斷層海岸,坡度陡峻,斷崖處處。 《台灣的海岸》帶您按圖索驥、縱走台灣的海岸線,從〈海岸總論〉瞭解台灣海岸的特色、形成和分類;從〈北部海岸〉、〈西部海岸〉、〈恆春半島〉、〈東部海岸〉各篇親炙台灣各地海岸的地理景觀、人文歷史與植物生態;從〈海岸的危機〉解讀台灣海岸環境的干擾與破壞。 作者簡介 李素芳 台灣大學圖書館學系畢,輔系哲學系,現職文字工作者。 繪者簡介 王顧明

師事水彩畫家楊恩生並任其助理多年,現從事建築設計及繪畫創作。 楊碧月 台灣藝術學院美術系西畫組畢業,現職國中美術教師,從事版畫、插畫創作。 海岸總論 台灣海岸的特色 台灣海岸的形成 台灣海岸的分類 台灣海岸的植物生態 北部沈降海岸 北部沈降海岸導讀 淡金火山海岸:淡水至金山 東北角岬灣海岸:金山至三貂角 西部隆起海岸 西部隆起海岸導讀 林口台地斷層海岸:八里至南崁溪口 桃竹苗沙丘海岸:南崁溪口至大安溪口 中彰雲灘地海岸:大安溪口至北港溪口 嘉南沙洲海岸:北港溪口至二仁溪口 高屏弧狀海岸:二仁溪口至屏東楓港 恆春半島珊瑚礁海岸 恆春半島珊瑚礁海岸導讀 恆春半島珊瑚礁海岸:楓港至白沙灣

恆春半島珊瑚礁海岸:貓鼻頭至鵝鑾鼻 恆春半島珊瑚礁海岸:鵝鸞鼻東海岸至九棚 東部斷層海岸 東部斷層海岸導讀 礁溪斷層海岸:三貂角至頭城 宜蘭沖積平原海岸:頭城至北方澳 蘇花斷層海岸:蘇澳至花蓮溪口 花東斷層海岸:花蓮溪口至卑南溪口 大武斷層海岸:台東至屏東九棚 海岸的危機 破壞台灣海域環境的海相因素 破壞台灣海岸環境的人為因素 審定序文我們的海岸.我們的希望台灣大學地理環境資源學系教授 王鑫 我們生長的土地也是有生命的,只是不容易讓人們發覺它的律動。如果在海岸,那麼你會有機會看到大地的演化,更能觀賞到大自然永不停歇的腳步。 海底是看不見的,它被海水掩蓋著;海水面下是沉積物堆積的環境

,因此,如果你潛水下去,想觀察海底地形,恐怕也不容易見到美麗的風景。不過,海水面下,生活的生物可不少,觀賞生物最精采了;尤其在珊瑚礁發育的地方,水面下的世界,更是五彩繽紛。海岸地區適合游泳、海水浴,也適合潛水活動,海岸地區有許多活動進行著。 海陸交界的狹長地區,是一般人稱的海岸。海水面隨著漲潮、落潮,起起伏伏。這個稱為潮間帶的地方,十分特殊,值得你仔細觀察。探索一下,到底有什麼特殊的現象。這兒的環境,忽乾、忽濕,養育了另類生物,也發展了特殊的風化地形。 台灣島面積不大,但也夠發展各種海岸環境了。東、西、南、北各有特色,而且很不一樣。北海岸有火山海岸,有沉積岩海岸。沉積岩有層次構造,因此

不同性質的岩層在海岸就有了不同的地形景觀發育。北海岸又是面迎東北季風侵襲的地方,因此強烈的波浪作用,在這裡最具特色,也是北海岸地景最富麗、多變化的原因。東海岸面迎太平洋海域,若有颱風來襲,爆浪打擊海岸,常造成海岸崩退的現象,沿岸的公路常被淘挖路基而流失。持續的侵蝕作用也在東海岸塑造了不少美景,例如蘇花斷崖、八仙洞、石梯坪、小野柳等等。 西部海岸多沙灘、泥灘。由於接近人們生活的地方,因此各種開發建設頗多;當然也曾有不少漁民,靠海維生。在台灣這個地小人多的地方,開發海埔地已經是向天討地的常用手段,因此,台灣西海岸的原貌大多已經喪失。大型工程建設早已擾亂了海岸的動態平衡系統,使自然的作用變得難以

預期。 陸海交界的海岸地區是耐人尋味的地方,也是反省逐夢的地方。海,有時後是溫順的,但也有可能是我們的前途。 《台灣的海岸》帶領我們認識台灣的海岸。繞行一周也不是太難的事。但卻能讓我們熟悉自己的。認識它,在旅程創造一些故事,那麼海岸就成為你的了。在海岸留下你的記憶,那麼你將懷念它。 「海岸」是我們的。海岸外的那一邊,永遠是我們的希望。廣闊無邊際的海洋帶給我們許多未知的領域,「看海的日子」到底給你什麼啟示呢? 台灣本島面積不大,卻養活了好多的人口。站在海岸瞭望大海,希望仍是無窮的。

台灣島面積進入發燒排行的影片

故宮博物院,簡稱故宮或北京故宮,是位於中國北京市故宮內的博物館。其前身是明清兩代皇宮紫禁城。民國元年(1912年)清帝溥儀退位後仍居於宮內。至民國十三年(1924年)十一月五日,黃郛攝政內閣公佈修正清室優待條件第五條,廢除皇帝尊號,請廢帝溥儀出宮。政府代表李煜瀛、京師警衛司令鹿鍾麟、警察總監張璧,於六日接管皇宮,封存文物。後經攝政內閣核准,經一年之整理,故宮博物院於民國十四年國慶節(1925年10月10日)正式成立開幕。它位於北京中軸線的中心,佔地面積72萬平方米,建築面積約15萬平方米;始建於明成祖朱棣永樂四年(1406年),永樂十八年(1420年)落成;藏品也主要是以明、清兩代皇宮及其收藏為基礎。故宮博物院是國家一級博物館,與俄羅斯埃米塔什博物館、美國大都會博物館、法國羅浮宮、英國大英博物館並稱為世界五大博物館。2012年單日最高客流量突破18萬人次,全年客流量突破1500萬人次,可以說是世界上接待遊客最繁忙的博物館。

1933年華北形勢突變,於是國民政府命令:故宮南遷文物。當時共計13491箱,部分文物南遷後,北平故宮本院也留有相當多的珍品。後來又因八年抗戰,日本入侵南京,故宮文物再向西遷,分為北、中、南三路經火車和水運。經三年多至四川。後抗戰勝利,故宮文物又再度運回南京。1948年到1949年,國民政府將文物運往台灣島保存,因戰爭形勢突變只運了三次,其中第三次擬搬運1700箱,由於運輸艦艙位餘地有限,加之僅有24小時裝船時間,結果只運出972箱,另728箱也留在了大陸;但運至臺灣的文物皆為精挑細選的文物,所以意義仍十分重大。1萬多箱南遷文物中總共運臺2972箱,佔南遷箱件數的22%。期間南京中央政府曾下令故宮博物院院長馬衡選擇留平文物菁華裝箱,分批經火車運至南京,馬院長以各種理由推延裝箱,後來一箱也未運走。四散中國各地的古物已在1970年代以後陸續運回故宮博物院,但仍有台北故宮博物院、瀋陽故宮博物院、南京博物院、重慶博物館等機構收藏保存清代故宮文物。北京故宮博物院宮廷原狀陳列:太和殿、中和殿、保和殿、乾清宮、交泰殿、坤寧宮、養心殿、太極殿、長春宮、翊坤宮、儲秀宮、皇極殿、寧壽宮(部分)、文淵閣、壽康宮。熱門參觀點有鐘錶館(奉先殿)及珍寶館:寧壽宮區(皇極殿西廡房、部分東廡房、養性殿、樂壽堂、頤和軒)

台灣西南海域澎湖與高屏海底扇系統之沉積震測特徵

為了解決台灣島面積 的問題,作者林亮甫 這樣論述:

台灣造山帶劇烈地抬升,供應了大量的沉積物到周圍的海域,是海底沉積系統發育的良好條件,因此在台灣島周圍可觀察到許多海底峽谷與海底扇形成。在台灣西南海域,西側是張裂後的南海被動大陸邊緣,東側則是因板塊聚合作用形成的擠壓構造帶,除了在兩側能形成不同類型的沉積系統之外,海盆中更記錄了造山帶的歷史、被動邊緣轉換成活動邊緣過程對沉積作用的影響。然而,在褶皺帶的地層受到變形、侵蝕、變質作用,幾乎無法探究過去發育的沉積系統的全貌,使得許多在造山過程中留下的地質資訊不易解讀,甚至被忽略。本研究利用多頻道反射震測資料配合層面拉平技術探討在下部高屏斜坡褶皺帶變形的地層特徵,並在此辨識出了兩個大範圍分布的海底扇-由

澎湖峽谷生成的澎湖扇與由高屏峽谷生成的高屏扇。本研究進一步透過震測相分析,探討此兩海底扇的基本性質與演化,也嘗試將這兩個海底扇的特性與演化對應到它們上游的地層紀錄,探討當時造就澎湖扇與高屏扇的沉積物散布系統,以及影響這兩個系統的沉積物特性、構造與海水面變化等因素。研究結果顯示澎湖扇是由單點供應的多期自然堤水道組成的長型海底扇,具有細顆粒海底扇的特徵。由當時的濁水溪供給造山帶沉積物到前陸盆地的海底峽谷中向南傳輸,最終在下部高屏斜坡堆出澎湖扇,是一個在被動邊緣與活動邊緣間的沉積物散布系統,稱為澎湖系統。高屏扇則是由單點供應的多期砂體堆覆而成的舌狀海底扇,具有偏粗顆粒海底扇的特徵。由當時的高屏溪供給

造山帶沉積物進到旗山斷層上盤的背負盆地中,供應至在活動邊緣下切的高屏峽谷上段,再經過平行構造發育的高屏峽谷中段向南輸送,最終在下部高屏斜坡堆出高屏扇,是一個在活動邊緣上的沉積物散布系統,稱為高屏系統。這兩個系統發育的地點與特性都受到構造演化的控制,而在下部高屏斜坡的褶皺構造形成以後,兩條海底峽谷都向西南切過構造帶,在構造帶上的沉積作用改變,沿著峽谷流徑輸送的沉積物在構造高區以掠過為主、在背負盆地中常從峽谷溢出而滯留在褶皺帶上。澎湖扇具有反映海水面循環的特徵,其中辨識出的五個層序邊界似乎與台南一帶辨識出的層序邊界具有類似的變化趨勢,具對比的可能性,而澎湖扇的震測相組合可能與本地的海水面變化有關。

澎湖扇與高屏扇相較於世界各地發育的海底扇規模並不算大,但是若考量台灣造山帶的規模,兩扇體總和面積超過現代台灣島面積的六分之一,體積更是大約現代台灣島體積的三分之一,是一個弧陸碰撞造成的殘餘海盆中顯著的沉積物聚集。

地理與生態因子在島嶼上黃芩屬物種的族群分化與快速種化上的效應

為了解決台灣島面積 的問題,作者黃秉宏 這樣論述:

研究背景:島嶼物種的快速種化可以由隨機的力量、遷徙拓殖、基因交流以及天擇等力量驅動。然而島嶼面積不大,頻繁的物種接觸導致的基因交流理應減少物種或族群分化,現今我們常以生態力量趨動的生態種化解釋之,因為生態因子如環境氣候異質性等使族群間有區域性適應阻擋部分基因組的基因交流,區域性適應影響的基因組週邊區域因連鎖而產生搭便車效應加強了該區段的基因交流阻隔,而漸漸的這些阻隔區域增加以到一定程度並完全種化,這些力量可以共同作用以加快島嶼物種的分化速度。研究具高特有種比例的物種有助了解這些力量在祖先物種拓殖入島嶼後加快分化速度的相對重要性。台灣產的黃芩屬特有種比例比起其他東亞及東南亞的鄰近島嶼或陸塊都高

上許多,全部共8種,即有6種為特有種。過去的研究指出台灣產黃芩屬的多樣性來自至少三次的拓殖事件以及島嶼在地的快速種化。而台灣產的黃芩利用分子定年計算出的最早分歧時間不過50萬年內,其中被命名作indica group的印度黃芩、布烈氏黃芩、田代氏黃芩及南台灣黃芩形成單一分支且分歧時間短於20萬年內,被認為可能是其中一次拓殖事件後的在地快速種化。我們想以台灣產黃芩屬成員作材料切入生態種化如何與台灣高特有性之關聯性。方法我們使用了微衛星體基因型檢測作為快速變異的遺傳資料進行分析。並輔以溯祖理論分析法及演化模型選擇找出最適合解釋台灣產黃芩是否一如生態種化之預測分化早期有基因交流。並以環境因子與遺傳分

化進行關聯性分析,了解遺傳變異或族群分化是否與環境因子有關。結果我們優先了解這群物種來檢測indica group是否主要來自單次的快速種化,以利後續設計實驗了解台灣產黃芩的快速種化之因。然而,依據溯祖理論IMa3分析,我們發現indica group在分歧時伴隨旺盛的基因交流,然而在使用貝氏歸群分析時卻顯示這些近期分歧且鄰域物佈的物種甚少種間遺傳混雜,顯示物種明顯分化,考量過去旺盛的基因交流及台灣島面積不大,物種易接觸,這麼短的分歧時間實難分化出這麼多特有種,我們藉分歧時有種間基因交流的情形,再依生態種化的概念,推論生態因子可能參與在這些快速種化的黃芩的物種維持與分化。我們挑選兩組共域/鄰域

分佈的特有種,分別是田代氏與布烈氏黃芩組,以及向天盞與台北黃芩組來問答這個議題。我們利用以approximate Bayesian computation的方法進行溯祖模型選擇,發現田代氏黃芩與布烈氏黃芩有強烈的祖先性基因交流,然而現今已有明顯的分化及基因交流的阻斷。兩個物種的分化都可以由在地環境異質性及多環境因子組合的棲位分化來解釋。而向天盞及台北黃芩則展現不同的結果,不論是溯祖模擬模型選擇、群聚分析及單套形的樹形/網狀分析都無法清楚的區分特有的台北黃芩及廣布於東亞的向天盞。而可供區別的形態特徵如小堅果外衣紋路及葉型,在觀測後也證實僅是採集植物個體發育時期不同所致,並非可供物種區分的特徵。組

合台北黃芩及向天盞的族群後發現族群間有明顯的遺傳結構,這些遺傳結構以廣義線性模型及座標軸分析等方法發現夏秋降雨量在族群的差異與族群遺傳分化有關。結論因此,無論是向天盞/台北黃芩組,或是布烈氏黃芩/田代氏黃芩組都發現明顯的族群尺度分化,這些分化都可以由氣候異質性及區域性適應解釋。換言之,氣候異質性及區域性適應均能促進台灣產黃芩屬成員讓族群分化,更可能加速種化以讓多樣性速率提升。

台灣島面積的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣地理位置

臺灣本島面積35,759.5平方公里。 ... 沿亞洲大陸和西太平洋之間,北起千島群島,經日本、琉球群島、臺灣島、菲律賓,南迄印尼, ... 台灣位居花彩列島中央之樞紐位置。 於 163.28.10.78 -

#2.這裡曾是中國最大的島嶼,面積是台灣島的兩倍,今卻住滿了 ...

庫頁島曾是中國最大的島嶼,面積是台灣島的兩倍,面積約有76400平方公里。位於黑龍江出海口的東部,庫頁島的北部地勢較低,中南部多山。在島上擁有著6000 ... 於 www.ifuun.com -

#3.臺灣- 维基百科,自由的百科全书

臺灣島面積約3.6萬平方公里,在當前全球各島嶼面積排名中位居第38(或39),島上約七成面積之地形為山地與丘陵,平原主要集中於西部沿海,地形海拔變化大,最高點3952 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.台灣面積- 台灣旅遊資訊Taiwan Travel Information - Google Sites

台灣 本島的面積為35,873平方公里,如果包括台灣本島及金門、馬祖、蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼,再加上澎湖列島64個島嶼的話,總面積就是36,188平方公里 ... 於 sites.google.com -

#5.世界的另一端疑似有另一座台灣島? 在……

左邊這座島名為「普羅文斯島(Province Island)」,是門弗雷梅戈格湖上最大的島嶼,位於美國與加拿大的邊界,由兩國共管的跨國島嶼,面積約0.31平方 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#6.臺灣概覽--地方概況--澎湖縣 - 國家圖書館

行政區域, 一市、五鄉 ; 土地面積, 126.8641 平方公里 ; 地理位置, 澎湖是位於臺灣海峽上,隸屬臺灣的唯一島縣。 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#7.太平島「長大」0.02平方公里跑道延長絕對有必要-- 上報/ 評論

台灣 的太平島面積從0.49平方公里長大到0.51平方公里,咸信是因為海巡署的擴建工程,將浚深碼頭所清出的泥沙回填至跑道頭所導致。 於 www.upmedia.mg -

#8.台灣島——中國第一大島 - 中文百科知識

台南平原最大,北起彰化,南至高雄,面積達4550平方千米,為島上農業興盛、人口密集、城鎮較多地區。南部屏東平原和東北部宜蘭平原亦為重要農業地區。狹長的台東縱谷平原介 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#9.海南島和臺灣島面積相差不大,為何人口數量差距巨大?

海南島面積約3.54萬平方公里,人口約940多萬。臺灣島面積約3.58萬平方公里,人口約2300萬人。兩島面積相差只有約400平方公里,但人口相差約1360萬人。 於 www.gushiciku.cn -

#10.品觀點|神祕島嶼?世界上第二個台灣 - 中時新聞網

北部多數面積屬於加拿大魁北克省梅戈格市,南部約0.028平方公里的面積則屬於美國佛蒙特州奧爾良縣德比鎮。而台灣位於東亞、太平洋西北側的島嶼,地處 ... 於 www.chinatimes.com -

#11.【高雄捷運】美麗島站光之穹頂:美食周邊景點 - 波比看世界

六合夜市,捷運美麗島站走路4分鐘,南臺灣最早國際級觀光夜市,近日慘淡人潮引發熱烈討論。 主要爭議就是價格高,主攻國際觀光客、陸客,疫情影響和消費型 ... 於 bobby.tw -

#12.亚洲第一大岛,面积是台湾岛21倍,还是由华人建国 - 搜狐新闻

加里曼丹岛面积约743300平方公里,是世界上第三大岛屿,也是亚洲最大的岛屿,面积约为台湾岛的21倍。加里曼丹岛南部是印度尼西亚,马来西亚和文莱位于 ... 於 3g.k.sohu.com -

#13.台湾面积多少平方公里(台湾岛有多大) - SEO优化

中国的台湾岛,面积约3.59万平方千米,南北长约395千米,东西宽约144千米。台湾岛是中国面积第一大岛,也是东亚大陆架上最大的岛屿。 远古时代台湾岛 ... 於 www.cxta.com -

#14.台灣的人居島嶼面積排行- Powered by phpwind - 方舆点卯

只計算有人居住的 無人居住的不算 台灣省(以及高雄市)、澎湖縣、金門縣、連江縣. 01.台灣島36,188平方公里(除澎湖縣之外的台灣省、台北市、新 ... 於 xzqh.info -

#15.莒光鄉誌 - 討論區

莒光鄉地處福建省閩江口外東南海域,由七個大小不同的島嶼和岩礁組合而成,東臨 ... 擴大島嶼面積,四周潮汐沖積,形成美麗的岩岸和沙岸區,構成海島特有的地理景觀。 於 board.matsu.idv.tw -

#16.台湾岛_百度百科

全岛周长原为1139.25公里。面积3.578万平方公里; 此外有海埔新生地38.85平方公里及属岛74.80平方公里。海岸线共长1239.58公里。岛形 ... 於 baike.baidu.com -

#17.世界基礎地理/台灣| 世界教科書Wiki | Fandom

台灣島 南北長394公里、東西寬144公里,島嶼狹長,山多平原少,山脈呈南北走向。 ... 火山島. 綠島; 蘭嶼; 龜山島; 釣魚台列嶼; 澎湖群島. 珊瑚礁島(面積小,但可帶來 ... 於 worldtextbook.fandom.com -

#18.台湾省不只包括台湾岛,台湾实际控制范围远比你想象的大 - 网易

台湾省由台湾岛、澎湖列岛、兰屿、绿岛、彭佳屿、钓鱼岛、赤尾屿等80多个岛屿及其周边海域组成,陆地面积3.6万平方千米,人口2357万,省会台北。 於 www.163.com -

#19.(影音)林子閎屁股大面積擦傷拒絕脫內褲被擦藥「從後面很 ...

記者李紹綾/台北報導〕林子閎、嚴毓麟在茁劇場《綠島金魂》合作挖金,今(28日)出席首映記者會,兩人受訪談到,赴綠島燕子洞拍戲,林子閎半邊屁股 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#20.台灣旅遊陸客網‧認識台灣‧國家概況

台灣 旅遊陸客網-陸客自由行最大旅遊資訊平台,提供商店免費登錄-台灣旅游局, ... 馬祖、南海諸島,及綠島、蘭嶼等外海島嶼,面積約有36,000平方公里(14,400平方英哩)。 於 www.taiwanlook.net -

#21.比台灣還大44倍的垃圾島?你看不見的海洋悲歌 - 遠見雜誌

大概在民國70年代,台灣經濟正處於蓬勃發展、各大產業輝煌興起的時刻,當時的榮 ... 這是法國領土的3倍,更是台灣領土面積3萬6000平方公里的44倍大。 於 www.gvm.com.tw -

#22.地理環境概述- 行政院農業委員會水土保持局- 臺東分局全球資訊網

臺東縣位於台灣之東南端,東臨太平洋,西倚中央山脈中段主稜與高雄縣及屏東縣為界,東北側有海岸 ... 全縣面積3,515平方公里,佔台灣面積之9.78%。 於 taitung.swcb.gov.tw -

#23.中華民國島嶼列表

本文敘述中華民國政府實際統治領域的島嶼。 概況. 臺灣地質上屬於大陸島,但附屬島嶼中,綠島、 ... 島嶼面積列表(前30大). 順位, 名稱, 縣市別, 位置, 面積(km²)[1] ... 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#24.釣魚臺列嶼是中華民國的固有領土 - 外交部

釣魚臺列嶼(Diaoyutai Islets)是臺灣的附屬島嶼,其行政管轄隸屬臺灣省宜蘭縣頭 ... 三個岩礁組成,總面積約6.1636平方公里,最大島亦稱釣魚臺,面積4.3838平方公里。 於 www.mofa.gov.tw -

#25.蘭嶼佔地面積 - Oxbridge

面積 有48.3892 平方公里, 熱帶地區氣候,屬海洋性氣候,年雨量常在3,000公釐以上,年降雨日數達224天。. 蘭嶼為火山島地形,最高點紅頭山海拔548 公尺, ... 於 oxbridge.si -

#26.島嶼生態學V.S. 台灣的離島與地景組成

也就是說,台灣本島之外,大小島嶼合計為121個以上的島嶼與礁岩。這些離島,都屬於「小型島嶼」,其中面積最大者為金門島(134平方公里)、其次為澎湖 ... 於 140.112.64.54 -

#27.台灣的山脈 - 大安國小歷史文化網

台灣 省包括台灣本島及蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼,澎湖列島64個島嶼,其中台灣本島面積為35873平方公里。加上福建省的金門、馬祖等島嶼,總面積為36188平方公里 ... 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#28.臺灣佔地面積是多少? - 雅瑪知識

臺灣的土地面積有多少? 臺灣面積3.596萬平方公里,轄內21個市縣,共有大小島嶼100多個,海岸線長1000公里。屬熱帶、亞熱帶海洋性氣候,氣溫高、雨量 ... 於 www.yamab2b.com -

#29.面积相当,自然环境类似的海南岛,未来有可能超过台湾岛吗?

海南岛和 台湾岛 都是我国南方的宝岛,具有很强的可比较性。从 面积 上来看,海南岛陆地 面积 3.39万平方公里, 台湾岛 3.58万平方公里。虽说海南岛 面积 略小,但是海南岛的地形 ... 於 www.bilibili.com -

#30.台灣自然地理

亞洲東部、太平洋西北. 邊的一座島嶼,面積約. 36,188平方公里,目. 前由中華民國政府實際. 管轄。 ○台灣係由歐亞大陸板. 塊、菲律賓海洋板塊擠. 壓而隆起的 ... 於 dns2.asia.edu.tw -

#31.揭開台灣島身世之謎

台灣島 的生成有著許許多多關於土地的故事,故事中有億萬年的光陰歲月,也有地殼變動的真實明證,更重要的是,面積不大但地質構造豐富、地貌多元的台灣島在地質學家眼中可是 ... 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#32.茁劇場《綠島金魂》 10月29日靈異、驚悚、感人喜劇登場

合力打造出台灣少有的靈異恐怖喜劇《綠島金魂》。 ... 黃鐙輝賣乾麵黃尚禾討債公司林子閎屁股大面積受傷拒絕顏毓麟好心擦藥 陳慕義表示,在綠島拍戲一 ... 於 about.pts.org.tw -

#33.10.() 臺灣島面積不大,但水力資源豐富,雖然發電量無法與 ...

( ) 臺灣島面積不大,但水力資源豐富,雖然發電量無法與火力及核能發電相比,但是其為臺灣三種主要電力來源中相對較為環保的方式。臺灣水力資源豐富與哪種自然特色關係 ... 於 yamol.tw -

#34.台灣島和海南島面積相當,為什麼人口數量差距如此之大?

台灣島面積 3.6萬平方公里,人口2300多萬。離大陸平均距離190公里,最窄出130公里。台灣島的地形地貌就像個番薯,稍微東北向西南傾斜,基本 ... 於 kknews.cc -

#35.Belle x Taiwan . - 你知道台灣島排名世界第38大 - Facebook

世界第37大島—九州: 日本西南部的一個島,為日本本土四大島之一,也是日本的第三大島、世界第37大島,面積36752.6平方公里。 世界第42大島—海南島:... 於 zh-tw.facebook.com -

#36.島嶼書寫 台灣,和台灣的島 - 國藝會線上誌

台灣 的面積是三萬六千平方公里,人口數二三十年來一直維持在二千三百多萬,居住著超過二十個種族的人,每年夏天共同的關注是暑期出遊與颱風動態;大家共享著無線四台與上百 ... 於 mag.ncafroc.org.tw -

#37.台灣離島面積排名的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW

中國20大島嶼面積排名· 1.台灣島—36193平方公里· 2.海南島—32198平方公里· 3.崇明島—1267平方公里· 4.舟山島—476.17平方公里· 5.揚中島—約320平方公里· 6. 於 edu.mediatagtw.com -

#38.山林之厝-地理位置

其中有釣魚台列嶼8 島,整個台灣島嶼區共涵蓋有86個島嶼群。 台灣本島的面積35,759.5 平方公里,向西為臺灣海峽和福建省相望,. 北邊臨東海,南邊隔巴士海峽與菲律賓 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#39.【台灣島嶼面積最大】世界上面積最大的群島,總面... +1

4. 東沙群島、 ... 島嶼面積列表. 順位. 名稱... 台南市五期重劃區:被台南運河與台灣本島分開。絕大部分... Ligao,越南語:Ðảo Ba Bình)(南沙群島之最大島,中華民. , ... 於 tag.todohealth.com -

#40.中國寶島台灣

從大西洋、地中海、波斯灣和印度洋到日本海的船只—般也經過這里。 台灣省包括台灣本島及蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼,澎湖列島64個島嶼, 其中台灣本島面積為 ... 於 www.nacpu.org -

#41.台灣本島面積

臺灣島面積約3.6萬平方公里,在當前全球各島嶼面積排名中位居第38(或39) 。 島上約七成面積之地形為山地與丘陵, 平原則主要集中於西部沿海,地形 ... 於 logisfrance-architecture.fr -

#42.105年世界地理(含概要、大意 )[郵政升資] - 第 132 頁 - Google 圖書結果

台灣 的環境課前導讀本章主要是針對台灣的位置與環境特色所撰寫,首先台灣特殊的位置與 ... 與絕對位置: (1)範圍與面積:台灣本島及周圍附近島嶼,面積近3.62萬平方公里 2 (2) 於 books.google.com.tw -

#43.台灣島面積相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的台灣島面積相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#44.台灣有什麼是世界No.1?眾人答案一面倒:舉世聞名 - MSN

台灣 雖然土地面積不大,但仍培養出不少知名企業及產品揚名國際,就有一名網友上網發問「台灣有什麼是世界第一的嗎?」,結果引起不少人討論負面指標, ... 於 www.msn.com -

#45.中国十大岛屿排名:台湾岛第一,海南岛第二 - 新浪

NO.1台湾岛,位于中国大陆东南沿海的大陆架上,东临太平洋,东北邻琉球群岛,南界巴士海峡与菲律宾群岛相对,西隔台湾海峡与福建省相望,总面积约3.6 ... 於 k.sina.cn -

#46.臺灣概況 - 交通部觀光局

位於亞洲大陸東南沿海、太平洋西岸的臺灣,介於日本和菲律賓之間,正居於東亞島弧之中央位置,是亞太地區海、空運交通要道。總面積約為36,000平方 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#47.此島比台灣大2倍,曾是中國第一大島,永遠無法收回了!

要說到中國目前領土範圍內的最大島嶼,很多人都會想到是海南島,或者是台灣島。其實在中國古代幾千年歷史中,中國最大的島一直都是下面這個島嶼,他是台灣島的2倍, ... 於 moneyaaa.com -

#48.台湾の面積・人口・人口密度は日本と比較してどの ... - たび日和

台湾 の面積は約36,000平方キロメートルです。これだけを聞いても広いのか狭いのかイメージしずらいと思いますので、日本と比較してご紹介していきます。 於 tabi-biyori.jp -

#49.第1 課臺灣的位置

地球表面陸地只占全球面積29%,分為七大. 洲;海洋則占71%,分為三大洋. 臺灣位於最大陸地亞洲,與最大海洋太平洋. 交界處. 臺灣的. 絕對位置. 臺灣島大致位於北緯22 ... 於 www.hhjh.hc.edu.tw -

#50.權威字網站| 台灣 - Dr.eye

台灣 (臺灣)是位於亞洲東部、太平洋西北邊的一座島嶼,面積約3.6萬平方公里。也有寶島、福爾摩沙之別稱。本文採狹義的定義,專指台灣本島,不含任何附屬島嶼。 於 www.dreye.com -

#51.北太平洋神秘新島國面積是台灣44倍大說日文、中文和其他語言

現在,北太平洋的海上,也出現了一個沒人造訪過的神秘島嶼。不過,科學調查已經證明其存在——這就是「太平洋大垃圾帶」(Great Pacific Garbage Patch)的 ... 於 csr.cw.com.tw -

#52.中國十大島嶼排名,台灣島第一,海南島第二,剩下的你知道幾 ...

提及中國島嶼,知名度比較高的怕就是台灣島、海南島、崇明島等幾個了,其實這只是中國5000多座島嶼中的極少數,不過面積超過1000平方公里的島嶼就這三 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#53.海南岛和台湾岛面积相差不大,为何人口差距巨大? - 知乎专栏

海南岛面积约3.54万平方公里,人口约940多万。台湾岛面积约3.58万平方公里,人口约2300万人。两岛面积相差只有约400平方公里,但人口相差约1360万人,台湾岛的人口比 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#54.島嶼生物地理學與應用 - CJHS BLOG

島嶼 生物地理學(Island Biogeography)顧名思義,就是一門專門研究被海 ... 島嶼面積大小,與物種的滅絕速率約略呈反比,島嶼越大,滅絕速率越慢。 於 wp.cjhs.kh.edu.tw -

#55.臺北市

東西寬約18公里,南北長約27公里,面積約270平方公里,人口約2,60萬人(2007年12 ... 高速鐵路與臺灣島內各縣市相聯結;另有松山機場與島內部分縣市、離島縣份相聯結。 於 nrch.culture.tw -

#56.俄羅斯到底是幾個台灣大?10張圖比較台灣和10個國家的人口 ...

從小在地理課本上讀到,「俄羅斯是世界佔地面積最大的國家,中國是世界人口最多的國家」。但是說到底,俄羅斯到底有多大呢?中國人口到底有多多呢? 於 www.thenewslens.com -

#57.中國五大海島你都了解嗎?台灣島最大,崇明島排第幾?

從地理位置來看,中國只有兩個大島,但是有大量的小島嶼,島嶼面積超過500平方米的就有6536個,總面積7.28萬平方公里,其中只有450個島嶼住了人, ... 於 www.twgreatdaily.com -

#58.譯序 - 看守台灣

台灣 一共有88個島嶼,台灣本島南北長395公里,東西最大寬度144公里,面積35,788平方公里,大約為日本九州的大小,僅佔全球陸地面積的千分之三。台灣本島海岸線長1,141 ... 於 www.taiwanwatch.org.tw -

#59.台灣(臺灣)是位於亞洲東部、太平洋西北邊的島嶼,面積約3

台灣 (臺灣)是位於亞洲東部、太平洋西北邊的島嶼,面積約3.6萬平方公里,目前由中華民國政府實際管轄。[4]也有寶島、鯤島、福爾摩沙之別稱。 台灣是由歐亞大陸板塊、 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#60.百萬年後的台灣 - 為寶島寫履歷表的地質學家

歷經漫長的1億5000萬年,台灣島在數度激烈的地殼變動之下,終於形成今天的面貌。 ... 河流沖刷下來的大量泥沙,堆滿台灣西部海岸,於是平原面積加大,愈來越胖了,最後 ... 於 www.ylib.com -

#61.澎湖地區地理環境概述

地理環境概述. 澎湖群島由一百多個島嶼及岩礁所組成,其中以澎湖本島、白沙島、及西嶼島的面積最大,三島的面積約106平方公里,佔整個澎湖群島的83%。 於 pc183.hy.ntu.edu.tw -

#62.台灣基本情況_人物資料 - 中國政府網

中國台灣地區,是指台灣當局控制下的台灣省(包括台灣本島與蘭嶼、綠島、釣魚島等附屬島嶼及澎湖列島),以及福建省的金門、馬祖、烏丘等島嶼,陸地總面積 ... 於 big5.www.gov.cn -

#63.【台灣離島總整理】澎湖、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼 - FunTime

澎湖群島是由90個大小島嶼組成,因此雖然土地面積不大,卻擁有長達一千多公里的海岸線,加上沙灘幾乎都是細軟圓滑的貝殼沙質,水上活動非常興盛,每年 ... 於 www.funtime.com.tw -

#64.台灣島 - 海洋教育數位典藏

台灣 總面積約三萬六千平方公里。台灣其實是由許多個大小島嶼所組成,地理上包含了台灣本島,十來個圍繞本島的小島和台灣海峽中的澎湖群島。這些島嶼都分佈在亞洲大陸棚 ... 於 meda.ntou.edu.tw -

#65.澎湖位置與面積 - 澎湖知識服務平台

澎湖位置| 澎湖古稱西瀛、澎海、平湖,主要取其位於臺灣西側,週遭海域波濤洶湧,但是內海卻是平靜如湖的意思。澎湖是臺灣唯一一個島縣,由64個... 於 penghu.info -

#66.台灣島跟新不列顛島到底哪個比較大? - 看板Geography

那時我查了維基世界島嶼面積大小排名在這個排名裡他把台灣島排名在世界第38大島而新不列顛島他則排在世界第39大島所以看起來是台灣島比較大一點但是 ... 於 www.ptt.cc -

#67.太平洋「漂浮垃圾島」面積比44個台灣大 - 新唐人亞太電視台

最新研究發現,位於美國加州和夏威夷間海域,世界上最大的「太平洋垃圾帶」 面積 正在增加,至今已累積超過約155萬平方公里,整個 面積 大於法國、德國和 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#68.臺灣地理-1-知識百科-三民輔考

總論一、本島範圍與地理位置1臺灣島嶼:臺灣島嶼區位於歐亞板塊與菲律賓板塊的接觸帶。 ... (2)總面積:總計為三萬五千九百六十一平方公里(35,961km2)。 於 www.3people.com.tw -

#69.台灣的面積到底有多大呢? @ blog - 隨意窩

台灣 省包括台灣本島及蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼,澎湖列島64個島嶼,其中台灣本島面積為35873平方公里。目前所稱的台灣地區還包括福建省的金門、馬祖等島嶼,總 ... 於 blog.xuite.net -

#70.和海南和台湾差不多大的温哥华岛 - 搜狐

温哥华岛也不小,面积约为3.13万平方公里(面积在全球的岛屿中排第43,在加拿大中排第11),和海南岛差不多大,也接近宝岛台湾了,但是人口只有不到80 ... 於 www.sohu.com -

#71.10.( ) 臺灣島面積不大,但水力資源豐富,雖然發電量 ... - 題庫堂

10.( ) 臺灣島面積不大,但水力資源豐富,雖然發電量無法與火力及核能發電相比,但是其為臺灣三種主要電力來源中相對較為環保的方式。臺灣水力資源豐富與哪種自然特色 ... 於 www.tikutang.com -

#72.土地(國情簡介 - 行政院

太平島為南沙群島中面積最大之自然生成島嶼,全島平坦,面積約0.51平方公里(含交通基礎整建工程竣工後增加人工設施面積),東北距臺灣左營港845浬,北距海南島榆林港550浬 ... 於 www.ey.gov.tw -

#73.美加邊境湖有個迷你臺灣島相似度100% | 島嶼| 大紀元

那是位於美國和加拿大邊境的一個湖泊中的小島,儘管面積比臺灣小了許多,但外型都酷似頭大腿短的番薯,而且南邊都有伸出去一角,簡直就像同一個模子刻出來 ... 於 www.epochtimes.com -

#74.中華民國來台

... 實際管到嗰領土有台灣同到別嗰滴子附屬島嶼、澎湖群島、金門群島、馬祖列島、東沙群島哈有南沙群島嗰太平島跟中洲島,實際面積36,188 平方公里。 於 841334073.zsc-breclav.cz -

#75.東京到大阪剛好等於一個台灣?14張地圖了解日本有多大

但其實日本國土一點也不小,面積一共有37萬平方公里,大約是台灣的10.5倍,由北海道、本州、四國和九州四塊大島嶼所組成,在世界192個國家中排名第62 ... 於 www.tsunagujapan.com -

#76.臺灣島和海南島面積相當,但爲何兩島人口數量差距如此之大?

台湾岛 与海南岛分别是我国的第一大岛和第二大岛,面积相对于我国其他岛屿而言要大得多。可是目前海南的户籍人口不到1000万,而台湾的户籍人口却有2000 ... 於 www.xuehua.us -

#77.台湾面积相当于大陆哪个省,台湾名称的由来 - 传统文化杂谈

现在官方给出的数据是:台湾省总面积约3.6万平方千米,包括台湾岛及兰屿、绿岛、钓鱼岛等21个附属岛屿和澎湖列岛64个岛屿。目前我国34个省级单位中,海南 ... 於 www.chinawenhua.com.cn -

#78.台灣本島面積 台灣的面積到底有多大呢? | 藥師+

台灣 省包括台灣本島及蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼,澎湖列島64個島嶼,其中台灣本島面積為35873平方公里。目前所稱的台灣地區還包括 ...。 於 pharmacistplus.com -

#79.22國家與地區拼湊成「台灣」 網友讚:原來台灣不小! - ETtoday

他利用汶萊、盧森堡與巴勒斯坦,加上濟州島、峇里島與關島等共22個國家與地區(約36.188平方公里),拼湊成一整個台灣,與台灣總面積(約36.192平方 ... 於 www.ettoday.net -

#80.認識台灣 - 日本臺灣教育中心

所在位置:亞洲首都:臺北市面積: 36,000 平方公里人口: 約2,300萬人人民: 漢人、 ... 台灣是一座南北狹長型的島嶼,位在亞洲大陸東南沿海,與中國福建省隔著台灣海峽 ... 於 tecj.tku.edu.tw -

#81.【台灣環島住宿情報】海南島和台灣島,面積相當,差異很大.

台北2019十大香港韓國網美必住旅店南國2019五大國人婚紗首選拍攝民宿2019台灣趣味特色空間海南島和台灣島都是我國南方的寶島,具有很強的可比較性。從面積上來看, ... 於 ek21.com -

#82.【旅行百科】全球面積最小的10個國家- Skyscanner台灣

諾魯島位於南太平洋中西部的密克羅尼西亞群島中,有「天堂島」之稱,其面積只有21.1平方公里,是世界上最小的島國。東離夏威夷4160公里,西南隔所羅門群島 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#83.台湾和海南,差距很明显,谁才是未来中国第一大岛? - 新闻

海南岛比台湾好很多,境内最高峰五指山海拔1867米,海南省内还拥有全长334公里的河流,流域面积7176.5平方公里,其中100平方公里以上的支流有19条。台湾岛 ... 於 new.qq.com -

#84.北海道道南、奧尻島自由行推薦:跟著節目《GoGoTaiwan來去 ...

播出日期:2022年11月6日台灣時間17:30 ... 奧尻島的面積約143平方公里,島上地貌豐富,除了美麗的沿海風景,也有山林區域,騎腳踏車便能深入各大 ... 於 hokkaido.letsgojp.com -

#85.SPB343J1 - SEIKO Boutique Online 歡迎光臨

臺灣東部地區東臨浩瀚太平洋,西倚中央山脈,擁有臨山面海的優越地理位置,佔臺灣島總面積約三分之一。東部地區擁有豐富的生態資源、悠久的農業文化和純樸善良的在地 ... 於 www.seikoboutique.tw -

#86.第六週台灣與周邊島嶼的自然環境

四個附屬島嶼,澎湖群島則包括64個小島。 台灣極北端為彭佳嶼,北緯25度37分53秒,最南端為七星岩, ... 1,254公里. 二.台灣的地形. 台灣與中國大陸高度別土地面積分布 ... 於 life.nthu.edu.tw -

#87.將台灣繪成三個島

歐洲人在繪製台灣島的地圖發生錯誤,自一五五七年葡萄牙人將台灣取名為FORMOSA後,在世界地圖上所展現的台灣島是分為三個。以下為一五六八年Fernao Vaz Dourado所繪的 ... 於 www.taiwanus.net -

#88.中國20大島嶼面積排名:台灣島36193平方公里排名第一 - 排行榜

中國20大島嶼面積排名 · 1.台灣島—36193平方公里 · 2.海南島—32198平方公里 · 3.崇明島—1267平方公里 · 4.舟山島—476.17平方公里 · 5.揚中島—約320平方公里 · 6.東海島—289.49 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#89.中國2大寶島:台灣島和海南島,自然條件誰更好? - 壹讀

面積:台灣島面積稍大,約3.588萬Km²,世界島嶼第38名;海南島約3.39萬Km²,世界第40位。我國第3大的崇明島,遠不是一個檔次的。 於 read01.com -

#90.最西的南島語族:非洲與亞洲在「馬達加斯加」交會 - 泛科學

南島的最西端,班圖的最東方馬達加斯加是個超大型島嶼,面積約59.3 萬平方公里(沒有概念?台灣的面積是3.6 萬),世界島嶼面積排名第四(前三名分別是格陵蘭、新 ... 於 pansci.asia -

#91.台湾岛和海南岛面积相当,但为何两岛人口数量差距如此之大?

台湾岛 和海南岛 面积 相当,但为何两岛人口数量差距如此之大? 小陈历史. 相关推荐. 评论--. 中国 面积 最大的岛屿排名TOP 20. 326 --. 1:04. App. 中国 面积 最大的岛屿 ... 於 www.bilibili.com -

#92.台灣和海南島的土地面積哪個大? | 海南島是台灣的幾倍大

臺灣地區包括臺灣本島、屬島暨澎湖群島,總面積(含海埔新生地)約三萬六千餘平方公里,占全國土地總面積千分之三點一。各島錯落海中,依地理位置關係,諸島嶼可概分為 ... 於 twagoda.com -

#93.其中台灣本島的面積為35873.196平方公里。

指海拔高度在一百公尺以下,坡度在百分之五以下之平原地區及四周有山地丘陵環繞、中間低平的盆地地區。 臺灣島平原地區包括大平原、三角洲、 河谷平原。由北而南主要有:蘭 ... 於 webgis.sinica.edu.tw -

#94.臺灣的天命與人禍—來自氣象災害的啟示- 數位島嶼

... 海板塊,三大版塊之碰撞、推擠的作用,以及板塊造山運動的形塑,臺灣島不斷抬升隆起之後,七成的面積屬於山區地形,三千公尺的高山就有260多座。 於 cyberisland.teldap.tw -

#95.小港運動中心選址遭質疑高市府:不會減損公園綠意 - 中央社

高市府將在小港森林公園設置運動中心,卻遭地方護樹團體抗議破壞既有綠地樹木。高市運發局表示,經清查綠地保留面積符合法規,樹木也將移植, ... 於 www.cna.com.tw -

#96.MeetTaiwan-臺灣概況

臺灣位於亞洲大陸東南方、太平洋西岸的東亞島弧間,北臨日本、琉球群島,南接菲律賓群島,西鄰中國大陸,為一南北狹長型的海島。臺灣島南北縱長約395公里,東西寬度最大約 ... 於 www.meettaiwan.com -

#97.曾經是中國第一大島嶼,面積是台灣島兩倍,現成爲男人的「天堂」

我們中國地大物博,在我們國家領土面積非常遼闊,大約有960萬平方公里,在我們國內有兩大島嶼分別是台灣島和海南島。這兩個島嶼都是非常好的旅遊勝地,許多的人對台灣 ... 於 ppfocus.com