古蹟修復工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦漢寶德寫的 漢寶德:境象風雲.寫藝人生 和漢寶德,黃健敏的 倚窗細吟建築都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國定古蹟監察院舊大樓屋面修復工程工作報告書也說明:為使監察院的古蹟建築改善過程能留下確切的記錄,工作團隊試將施工期間. 各施工項目之進行過程,以文字和圖像的方式作詳實的彙整;並儘可能記述修復. 前的屋面狀況、原有 ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和藝術家所出版 。

國立臺北藝術大學 博物館研究所碩士班 張婉真所指導 毛冠智的 校史室作為校園共同體的公共領域 (2015),提出古蹟修復工作關鍵因素是什麼,來自於想像的共同體、公共領域、複數性、校史室、國立臺北藝術大學圖書館校史發展組。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 江瑞祥所指導 周春盛的 國定古蹟修復治理模式選擇之交易成本途徑分析 (2010),提出因為有 國定古蹟、交易成本、資產專用性、EPC、PCM、DDB的重點而找出了 古蹟修復工作的解答。

最後網站古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群修復再利用流程則補充:2. 施工:施工為修復工程實際執行,進行按圖施工(以規劃設計. 內容為依據),包含:修復、仿作、補強、保存、防護等。 3. 工作報告書: 施工前損壞狀況及施工前、中、後修復 ...

漢寶德:境象風雲.寫藝人生

為了解決古蹟修復工作 的問題,作者漢寶德 這樣論述:

台灣現代建築思想的啟蒙者 大乘的建築觀╳情境主義 完整介紹漢寶德階段性的開創過程: 東海建築→自然科學博物館→台南藝術學院→世界宗教博物館。 並收錄他十二件具代表性或得獎的建築作品及其設計構思歷程。 ◎建築──東海大學 建築是為人而存在的,它的意義與人類文化的發展息息相關。 設計家的教育必須先是人文的教育,然後才是創造力的發揮。 美感的品質與工程的知識只是達成這些目標的工具。 ◎科學──自然科學博物館 科學與藝術的結合就是眾妙之門 博物館以展示的技巧達到大眾科學教育、文化普及的目標。 把科學轉變成一個趣味性的展示,使觀眾樂於

接受。這裡頭蘊含一個很重要的意義就是創造和美感,不管課題是科學還是非科學,其展示的本身就是一種創造。 ◎藝術──台南藝術大學 建造代表學校精神的核心建築、校園的永恆象徵。 今天的建築中將培育出創造明天的偉人,是一種非常人性、非常人文的態度。 散發大學校園的人文氣息,在建築環境上增添一些紀念性、垂之永久的精神。 ◎生命──世界宗教博物館 宗教建築是了解一個宗教最直接的媒介 一個宗教,窮我們一生也難以了解其深奧的教理。但作為一個訪客,只要在廟宇或教堂前瞻望片刻,或到殿堂中靜坐一會兒,就可感受其內在精神。 ◎人文──建築藝術 大乘的建築家應該是愛

人群、愛生命的人,不是孤高自賞的人。 大乘的建築,要設法在建築過程中理解大眾的觀點,以大眾可接受的美學呈現。但並非譁眾取寵,而是心存大眾之念。 ◎代表性建築作品介紹── 1972救國團洛韶山莊|1975救國團溪頭活動中心|1978救國團天祥青年活動中心(1979第一屆建築師雜誌獎金牌獎)|1980救國團澎湖金龍洞青年活動中心(1981第三屆建築師雜誌獎金牌獎)|1980花蓮鍾外科(1981第三屆建築師雜誌獎銀牌獎)|1983救國團花蓮學苑|1983彰化縣文化中心(1983第五屆建築師雜誌獎銀牌獎)|1983救國團墾丁青年活動中心|1984救國團澎湖觀音亭青年活動中心(1984

第六屆建築師雜誌獎金牌獎)|1985中央研究院民族研究中心|1985聯合報南園|1999人權紀念碑 ◎建築雜誌的開創與省思── 《百葉窗》、《建築》、《建築與計劃》、《境與象》 本書以全面而完整的角度,呈現台灣現代建築思想的啟蒙者漢寶德,在他不同的生命階段所經歷的一連串開創過程,包括東海建築系的改革與成長、自然科學博物館的籌備與規劃,台南藝術學院的紀念性院落建築,以及世界宗教博物館以空間與影像呈現理念的生命教育。 自1982年離開東海教職之後,他的建築觀也有了改變。由於他看到在民主時代、多元價值觀之下,人類的普遍性美感與民族的獨特性美感的互相激盪,建築出現豐富面貌,

故提出「大乘的建築觀」,主張建築要理解大眾的觀點,以大眾可以接受的美學呈現出來,但非譁眾取寵,而是心存大眾之念。接著,他再提出一個與大乘觀相連接而更加完備的觀點──「建築的情境主義」,指基於人性、以人類的行為結合心靈的需要而產生的建築。 本書還收錄他十二件具代表性或得獎的建築作品及其設計構思歷程,以及早年開創和推動台灣現代建築思潮所編的建築雜誌創刊號文章,並編有完整的作品年表和著作目錄。 本書特色 ◆今年九月是漢寶德老師的八十大壽,本書的出版除了誌賀之外,也完整呈現漢老師的生命發展歷程,別具意義。

古蹟修復工作進入發燒排行的影片

「從終審法院大樓細讀香港的風格記憶」由香港大學房地產及建設系兼任副教授馬冠堯先生,講述終審法院大樓的發展背景、設計、歷史痕跡和修復活化。

分段:

00:51 發展背景

19:59 建造、設計與象徵

32:10 歷史痕跡

43:45 修復活化

「專題課堂」配合「教材套」推出,透過邀請本地專家及學者,闡述不同具體例子的文化藝術內涵,豐富學校教師在應用教材套時的教學內容。

「看得見的記憶──建築」教材套

「看得見的記憶──建築」教材套現已上線,相關的教材套簡介及教學素材可於本計劃網頁下載:https://www.web.howmemorysticks.org/educationkit

教材套內容包括教師手冊、教學PPT及多媒體素材,供全港中小學免費下載。老師可按照不同科目的學習需要,選取適用的部份於課堂或學校活動中應用。「看得見的記憶──建築」教材套共分為四節,透過認識傳統建築乃至不同時代的建築風格,配合數碼虛擬實境(Virtual reality)及擴增實境(Augmented reality)技術、多媒體教材,讓同學認識箇中收藏的記憶,學習閱讀和欣賞身邊的建築,嘗試發掘和發揮建築蘊藏的創意和文化價值。

本計劃的教學專員將會為參與教材套支援計劃的教師提供教學支援。

報名詳情請參考:https://www.web.howmemorysticks.org/education

觀看本影片並填妥問卷的教師,可獲贈實體印刷「建築教材套」乙套,數量有限,送完即止。

請按以下連結登記「建築主題教材套簡介及專題課堂」:https://forms.gle/na1Qs42CYZUNYVgx6

成功登記的教師將於影片首播日收到觀看連結及問卷通知電郵。

(繪畫主題登記連結將會稍後通告。)

「建築專題課堂」影片

建築主題影片首播日期:(時間均為下午2:30)

5月31日(一):建築教材套簡介會(主講:設計及文化研究工作室教育總監 馬健聰先生)

http://howmemorysticks.org/QR/?no=seminar6

6月1日(二):從文曲里公園看中國園林特色(主講:註冊園境師 古兆奉先生)

http://howmemorysticks.org/QR/?no=seminar7

6月2日(三):古蹟活化案例分享─綠匯學苑(主講:註冊園境師 古兆奉先生)

http://howmemorysticks.org/QR/?no=seminar8

6月3日(四):香港歷史建築保育的發展與項目分享(主講:文物保育建築師 謝正勤先生)

http://howmemorysticks.org/QR/?no=seminar9

6月4日(五):從終審法院大樓細讀香港的風格記憶 (主講:香港大學房地產及建設系兼任副教授 馬冠堯先生)

http://howmemorysticks.org/QR/?no=seminar10

詳情請參考:https://www.web.howmemorysticks.org/teacher-workshops

(繪畫主題播放日期將會稍後通告,敬請留意。)

賽馬會「看得見的記憶」藝術教育計劃

主辦機構:設計及文化研究工作室

捐助機構:香港賽馬會慈善信託基金

網址: www.howmemorysticks.org

Facebook: www.facebook.com/howmemorysticks/

Instagram: www.instagram.com/howmemorysticks/

校史室作為校園共同體的公共領域

為了解決古蹟修復工作 的問題,作者毛冠智 這樣論述:

博物館以具公開、公共、民主的特徵作為存續的基礎。這些特徵意旨,博物館與它的觀眾、被再現的對象、經營的利益關係人有所關連。但博物館很少意識到,公共和民主的政治意涵。 除了回顧現代公共博物館與大學博物館的發展和實踐機制,本文主要從想像的共同體和公共領域切入。共同體的想像源自成員互通共享的要素。在民主的當代社會,共同體應包容不同成員和多元要素,而非公共權威操作特定要素作為共同體的想像基礎。民主社群成員對共同體的主權想像,應落實於所有個體能平等地在公共領域行動。 本文以國立臺北藝術大學校史常設展的前置作業為行動場域,研究博物館藉策展、經營虛擬社群,與校園共同體的成員互動,落實公共性。校

園裡多樣的成員有各種思緒、不同行動、多元產出,校史撰述和呈現應承載此複數性,回應共同體成員的想像。 主要論及: (一)勾勒校園成員對於共同體和校史(室)的意象。 (二)討論筆者在北藝大圖書館校史發展組以什麼方法回應前述意象,落實校 史室的公共性。 本文結論,共同體認同並不只來自少數象徵的要素,校園成員實以多元的途徑和思緒經驗其共同體想像,這些複數性的經驗都是校史室凝聚共同體認同的要素。

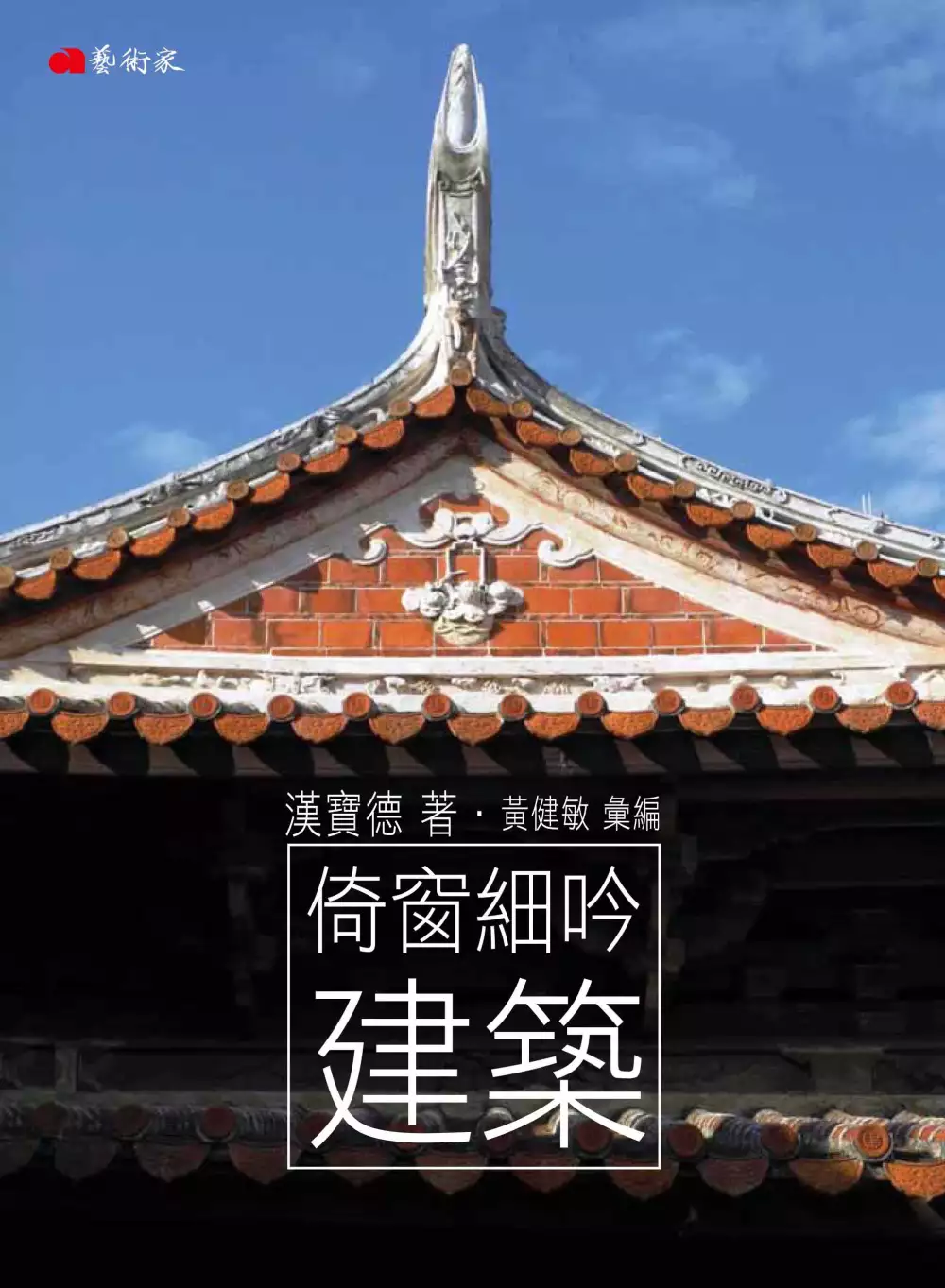

倚窗細吟建築

為了解決古蹟修復工作 的問題,作者漢寶德,黃健敏 這樣論述:

宋朝學者歐陽修,半百時撰寫〈讀書〉一長詩,開首「吾生本寒儒,老尚把書卷。眼力雖已衰,心意殊未倦」,這四句詩十年前也曾被漢寶德先生所引用,自陳是心情的寫照。近十年來,他依然孜孜不倦於几案,以如椽之筆書寫人間。 《倚窗細吟建築》一書,即整理彙編漢寶德先生所著,有關傳統建築、窗格藝術、孔廟與鹿港等四輯,並由黃健敏先生配圖的新書,書中所有文章的心意寄於建築文化。 正如同《倚窗細吟建築》書名,古蹟建築在歷經歲月加持後,引人思古,欣賞其風華好比品嚐佳釀;而閱讀漢寶德先生的文章,展卷讀來每每雋永常新,底蘊深厚、意義長遠。

國定古蹟修復治理模式選擇之交易成本途徑分析

為了解決古蹟修復工作 的問題,作者周春盛 這樣論述:

國定古蹟監察院係日治時期興建完成保存完整之代表性官廳建築,且持續作為辦公廳舍使用,受限於政府預算資源分配,古蹟修復必須依照損壞特性及危急程度,採用不同之方式進行,近期分別採用統包EPC、專案管理PCM、傳統DBB三種不同治理模式委外,各有其適用文化資產保存法及政府採購法之特別環境因素;是以,其委外修復治理模式選擇之深刻原因,成為本研究關注焦點。採用交易成本理論,適可綜觀其自規劃設計開始之事前成本,以迄修復過程之監督執行之差異性,如何影響治理機制之選擇,發現其影響選擇之主因。 本文依新制度經濟學,藉古蹟修復治理模式之選擇,在交易成本理論之印證中耙梳古蹟資產專用性,特別適用於交易成本立論架

構,轉而由影響交易之特性分析中,建構不同參與者與組織設計之治理模式。經確立各治理組織結構關係,組織工具之激勵誘因與管理控制各端,及績效因素影響自主調適與合作調適間,產生之資訊蒐集、協調決策、監督執行等交易成本,作為評定治理模式選擇之優劣分析來源。歸結於制度性設計問題,實質影響委外模式,爰究因於政府採購法及文化資產保存法之間的拉扯。倘採自辦模式之構想,將匠師納入政府體系或成立專責修復機構,以及匠師培育、養成等,仍背離理性討論之窘竟;對國定古蹟修復經濟規模不足,且必須符合資產專用性高之特性,該自辦模式之提案,為達成古蹟永續保存使用之目的,建議擇採交易成本最低之治理模式。

古蹟修復工作的網路口碑排行榜

-

#1.100年古蹟修復工程工地主任培訓班招生簡章

其中最關鍵的實質修復工作的成員,在資訊不足,學養不夠,且以賺錢謀生的前提下,使得我國這段時間的過程功過參半。成功的是把一些本來會消失的古蹟與歷史建築搶救 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#2.【古蹟修復】職缺- 2023年6月熱門工作機會- 1111人力銀行

1.古蹟及歷史建築所屬之園藝景觀維護。 · 2.植株調查及判別、植物病蟲害防治等作業。 · 3.工作報告書表撰寫。 · 4.協助主管待辦事項園藝學類,植物保護學類,林業學類普通小型車 ... 於 www.1111.com.tw -

#3.國定古蹟監察院舊大樓屋面修復工程工作報告書

為使監察院的古蹟建築改善過程能留下確切的記錄,工作團隊試將施工期間. 各施工項目之進行過程,以文字和圖像的方式作詳實的彙整;並儘可能記述修復. 前的屋面狀況、原有 ... 於 www.cy.gov.tw -

#4.古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群修復再利用流程

2. 施工:施工為修復工程實際執行,進行按圖施工(以規劃設計. 內容為依據),包含:修復、仿作、補強、保存、防護等。 3. 工作報告書: 施工前損壞狀況及施工前、中、後修復 ... 於 www.hchcc.gov.tw -

#5.古蹟修復工程採購辦法

五、施工廠商辦理原用材料保存、修復或更新與品質管理工作之督導及查核。 六、施工廠商執行舊有文物之保護、工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作. 之督導。 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#6.國軍古蹟修復培訓培育文資維護專業人才 - Yahoo奇摩運動

記者蕭佳宜/臺北報導國防部政治作戰局今(5)日上午舉辦古蹟修復工程工地 ... 眷服處長張榮順上校期許同仁未來為眷村文化保存與修復工作,貢獻所長。 於 tw.sports.yahoo.com -

#7.古蹟最新工作職缺26 筆- GOTHEJOB

古蹟工作職缺有26筆,古蹟歷史建築專案人員,古蹟暨歷史建築修復設計師(台南),古蹟歷史 ... 紀州庵文學森林_行銷企劃,紀州庵文學森林_營業兼職(茶館),古蹟修復工地主任, ... 於 tw.gothejob.com -

#8.重建困難! 不只建材修復工匠也缺- 國際- 自由時報電子報

巴黎聖母院十五日慘遭祝融,法國總統馬克宏雖矢言在五年內完成重建工作,但多名古蹟修復專家指出,相關工作包括訂製木材、石塊、鉛片等建築材料, ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.008期-博物館視野「淺談古蹟及歷史建築保存的幾個問題」

僅以個人從事文化資產保存工作經驗,提出一些初淺的看法。 ... 為有效解決目前古蹟修復專業建築師不足問題,應給予有心投入古蹟保存工作之建築師參與之機會,對現行 ... 於 www.lym.gov.tw -

#10.鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍牆與石板道修復再利用工程工作報告書

第九章調研補遺、重要發現、主要工匠與建材文物(二)執業歷程張泉益於民國 72 年開始石作工作,初期便參與了淡水紅毛城第一期的修復工程,並於民國 75 至 84 年間在泰山 ... 於 books.google.com.tw -

#11.高雄市市定古蹟旗山天后宮修復工程工作報告書[附光碟]

本工作報告書的撰寫是站在第三者的角色,忠實記載施工過程的各項工序及工法,讓旗山天后宮留下完整的修復歷史,後人除可依循工作報告書的內容去學習 ... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#12.文化資產相關產業的興衰與人才培育 - 臺灣建築學會

原本古蹟類文化資產的調查研究與設計監造工作,被侷限在少數. 有經驗的學者專家與建築師身上。早期內政部為了古蹟修復的品質,. 將過去具有古蹟修復經驗的學者或建築師 ... 於 www.architw.org.tw -

#13.文化部文化資產局「古蹟修復工程工地負責人培訓班(國防部專 ...

古蹟 與歷史建築不同於一般的構造物,主要差異在於經過價值認知的判斷後,. 載體本身文化意涵的呈現與體現,故文化資產的修復工作也異於現代工程,需要. 於 www.mnd.gov.tw -

#14.再現風華文物修復確保藝術價值 - 小世界周報

臺灣的古蹟與建築可說是承載著數百年的歷史與記憶,但由於位於地震板塊, ... 對此,在臺灣歷史博物館從事修復工作的余念祖也提及,博物館的文物修復 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#15.台北賓館古蹟修復工程工作報告書/ 薛琴計畫主持; 黃俊銘協同主持

台北賓館古蹟修復工程工作報告書/ 薛琴計畫主持; 黃俊銘協同主持 可在總圖書館 總圖B1專藏文庫(點選下方「閉架書庫調閱服務」連結) (凌德麟790.72 4411-1)獲得 ... 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#16.古蹟修復繹歷史價值活化文化資產建築空間 - 政大大學報

他舉例,修復日式宿舍時不會只參考傳統日本住宅的建築設計,民國時期建築經歷的增建或改動,也是修復工作應該守護的歷史脈絡。參與民眾廖珮雯認為,歷史 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#17.范冰冰紅毯未修原圖曝光遭譏「虎背熊腰」 首發文吐心聲

並曬出多張與團隊工作人員的合照,雖並未正面回應網路上的抨擊聲浪,但字句看似在聲援與她一同拚搏至今 ... 彰化縣定古蹟南瑤宮斥資6000萬修復今開工. 於 www.chinatimes.com -

#18.古蹟修復技師 :: 非營利組織網

非營利組織網,古蹟修復薪水,古蹟修復工作,古蹟修復建築師培訓計畫,古蹟修復課程,111年度古蹟修復工程工地負責人培訓班,古蹟修復工程,古蹟工地負責人考古題,古蹟修復 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#19.古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法

一、 勞務委任:與古蹟、歷史建築及聚落修復或再利用工程有關之修. 復或再利用計畫、規劃設計、施工監造、工作報告書及其他相關. 事項。 二、 工程定作:古蹟、歷史 ... 於 mercuryfire.com.tw -

#20.結合科學、歷史與藝術修復時光的碎片 文物修護師的理性與感性

修護師的工作並不只是將文物、古蹟修復完成,對於他們來說,這是一種傳承使命,也是一場與時光的競賽,以日新月異的技術和發自謙卑的心意,不讓傳統文化 ... 於 www.elle.com -

#21.古蹟修復- 書籍動漫- 人氣推薦- 2023年5月| 露天市集

古蹟修復 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 ... 【文今二手書店】新竹縣第三級古蹟北埔慈天宮修復工程工作報告書/ 95.10初/ 無劃記/新竹縣 ... 於 www.ruten.com.tw -

#22.一生技藝投入古蹟修復蘇清良燃燒「匠人魂」 | 文化| 中央社CNA

(中央社記者蔡孟妤高雄3日電)86歲的蘇清良少時投入土木業「起大厝」,近年將一身技藝投入古蹟修復,致力台灣文資保留工作,修復台北賓館、中山堂等建築 ... 於 www.cna.com.tw -

#23.17歲古蹟修復師之路 - 親子天下

17歲的高中自學生吳灌品,國中的時候自己做了一把媽媽不肯買的電吉他,高中自學,他選擇成為古蹟修復匠師,他想把台灣古老而且美麗的工藝傳承下去, ... 於 www.parenting.com.tw -

#24.古蹟修復工程施工查核機制之研究 - 內政部建築研究所

古蹟修復 工法程序及工作手冊之研究(四)-古蹟修復工程施工查核機制之研究 ... 文化建設委員會,古蹟、歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法(2006) 4. 於 www.abri.gov.tw -

#25.屏東書院古蹟修復工作報告書 - 原住民族合作社

[標案名稱]屏東書院古蹟修復工作報告書 [標的分類]勞務類8671 - 建築服務 [財物採購性質]非屬財物之工程或勞務 [採購金額]2,780,000元 於 icoop.cip.gov.tw -

#26.Re: [請益] 新人想找古蹟修復相關工作- 看板Civil

引述《Akenlen (啦啦啦)》之銘言: : 各位先進大家好: 剛退伍: 畢業於國立科大土木碩士-結構組: 想找古蹟修復的工作: 營造廠或是土木結構建築師事務所 ... 於 www.ptt.cc -

#27.有誰對「古蹟修復工程工地負責人」有興趣? - 土木人

1、曾受過「古蹟修復工程工地主任培訓基礎班」訓練,並領有文化部文化資產局核發之結業證書者。 2、具營造業法規定之工地主任資格,並領有中央主管機關核發工地主任 ... 於 www.civilgroup.org -

#28.「古蹟修復」找工作職缺|2023年6月 - 104人力銀行

2023/6/12-32 個工作機會|古蹟部建築設計與繪圖人員【葉世宗建築師事務所】、乙級勞工安全衛生管理員【久仲泰營造有限公司】、公共工程品管工程師【久仲泰營造有限 ... 於 www.104.com.tw -

#29.古蹟修復

為了讓古蹟可以永遠當古蹟,任何修復工作都採取最低的干預,我們的工作是保存古蹟,而不是在古蹟中製造新的古蹟,所以要防止不同階層的歷史一直互相干擾,必須特別加重 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#30.古蹟修復行政專員日班|祭祀公業法人臺北市陳悅記|工作

週一至週五 09:00至18:00. 02-2656-0123轉3. 古蹟修復行政專員日班. 祭祀公業法人臺北市陳悅記. 徵才說明; 工作條件; 應徵方式; 其他職缺. 此職缺暫無徵才. 於 www.yes123.com.tw -

#31.La Vie | 設計美學、生活藝術、創意風格

LaVie雜誌、LaVie網站,以實踐「用設計改變世界」為目標,分享與設計相關的精采內容與活動。包含全球城市、建築、平面、視覺、數位設計、生活旅遊、藝術展覽、時尚 ... 於 www.wowlavie.com -

#32.宜蘭縣定古蹟游氏家廟追遠堂修復工程工作報告書

書籍介紹. 本書主要描述縣宜蘭縣定古蹟,游氏家廟追遠唐修復工程之工作紀錄報告書。 分類. 書籍分類:文化歷史>地方文獻;文化歷史>教育學習; 出版品分類:圖書 ... 於 gpi.culture.tw -

#33.百年古蹟草山御賓館修復開工期待再現歷史風華 - 台灣好新聞

直轄市定古蹟「草山御賓館」今日辦理修復工程動工典禮,宣告歷經多年的跨 ... 考證相關史料、老照片並保存清點現場遺留構件,執行本案修復設計工作。 於 www.taiwanhot.net -

#34.葉經義- 维基百科,自由的百科全书

葉經義(臺灣話: Ia̍p King-gī,1937年—),高雄市鹽埕區人,木雕工藝家,一生投注於傳統廟宇建築、古蹟修復及木雕藝術創作,作品遍及台灣及日本,其雕刻作品承傳泉州 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.臺中火車站整體修復工程施工紀錄及工作報告書

文化資產調查研究成果報告 · 字級 · 小 · 中 · 大. 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#36.大木作重構百年記憶—專訪蔡楊吉匠師 - 方格子

新竹公會堂自2019年起,展開歷時三年多的修復工作,於2022年九月竣工。該建築為日治時期集會場所,建築量體龐大,因此修繕時間也比一般古蹟來得長。 於 vocus.cc -

#37.【專文】「傳統修復技術工匠」職能基準之建構- 台灣建築史學會

建築類文化資產保存修復的工作,在完成指定或登錄的法定程序後,即具備法定文化資產身分,後續便可依據《古蹟修復及再利用辦法》辦理修復或再利用計 ... 於 www.saht.org.tw -

#38.申請補助項目: 規劃設計類 施工、監造、工作報告書類計

計畫目標. 1.為古蹟修復工程提供完善設計規劃圖說。 2.保存臺灣重要的空軍眷村建築。 3.成為北高雄地區文化資產保存教育學習場域。 於 cissearch.kcc.gov.tw -

#39.宜蘭鄭金山與戴婕的庄稼生活~傳統農家祖厝修砌與永續利用之 ...

鄭金山與提早退休的太太,戴婕,回老祖厝接下農場工作,過著想吃什麼就在院子 ... 最重要的是事前的完整規劃,如何能達成修復的原始樣貌與永續利用? 於 www.peopo.org -

#40.嘉義市市定古蹟營林俱樂部古蹟修復工程報告書

發布單位:文化資產科. 年度. 99. 性質. 文化. 主辦單位. 嘉義市政府文化局. 研究單位. 相關檔案. 嘉義市市定古蹟營林俱樂部古蹟修復工程工作報告書. 於 www.chiayi.gov.tw -

#41.Monuments Flipper - Steam

努力做好一名古蹟修復的專業人員。在這款名為古蹟修復大師的遊戲中你將會作為一名對古蹟進行修復工作的專業人員去完成各種任務。你將在世界上最偉大的 ... 於 store.steampowered.com -

#42.文化部修正「古蹟修復及再利用辦法」 - 台灣法律網

五、施工廠商辦理原用材料保存、修復或更新與品質管理工作之督導及查驗。 六、施工廠商執行原有文物保護措施之監督。 七、施工廠商依修復原則及設計書圖,執行各項 ... 於 www.lawtw.com -

#43.國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一期 ... - 誠品

國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一期工程工作報告書:此六棟建築為國定古蹟,故在修復設計完全依循著文化資產保存法下之規範,除了具備國定古蹟修復 ... 於 www.eslite.com -

#44.大溪百年古宅修復再現歷史風華 - 新唐人亞太電視台

歡迎回來。桃園市大溪百年老宅「源古本舖」,在2009年登錄為歷史建築,今天(23日) 修復 落成,成為桃園第一座登記立案的私立博物館, 修復 過程中還將源 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#45.高雄市政府文化局-全球資訊網

... 公園或是菜園遺留著先民使用過的器物,很可能就是史前高雄人居住的地方? 本活動以「高雄考古遺址」及「考古修復師」為主題,從考古現場實拍照片認識考古工作,從. 於 khcc.kcg.gov.tw -

#46.古蹟作修復工法程序與工作手冊之研究(稿) - 內政部

一、研擬古蹟磚石灰作修復程序架構,提出各階段操作檢核要. 點,並以工作手冊方式提出,俾供參考。 二、以現行三級品管與工程施工品質查核機制為原則,並考量古. 蹟修復 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#47.典藏保安宮:古蹟修復紀實 - 第 341 頁 - Google 圖書結果

負責修復壁畫的二位澳洲古蹟專家海倫.韋登霍夫和克里斯.潘中恩,是澳洲藝術修復工作實驗室文物及科技保存學會的資深會員。他們首先清除畫面上的油污,清洗劑是使用檸檬酸 ... 於 books.google.com.tw -

#48.港虎豹別墅6•9重開導賞團限預約胡文虎遊戲室首公開

雷詩雅還提及,別墅內有牆身出現滲水問題,部分文物也有褪色問題,古蹟辦會在非開放時間進行修繕工作,以及為部分建築文物進行修補。港府目前正檢討活化計 ... 於 www.worldjournal.com -

#49.工作報告書 - 淡水古蹟博物館- 新北市政府

役文化路徑相關設施」—《市定古蹟滬尾湖南勇古墓修復及再利用工程」監造暨工作報. 告書委託技術服務》案之工作,並於民國一百零九年(2020)年02 月14 日正式開工進. 於 www.tshs.ntpc.gov.tw -

#50.第三級古蹟臺中樂成宮修復工程工作報告書

資料識別:: 文獻編號:101663695 ; 資料類型:: 地方文獻 ; 著作者:: 名稱:徐裕健著作方式:計畫主持 ; 主題與關鍵字:: 關鍵詞:臺中市古蹟保存及修復;臺中市寺廟建築 ; 出版者 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#51.【基隆地下道認養計畫】民間愛三路東岸地下道打造友善共好 ...

... 積水問題,因此他已要求副市長邱佩琳監督修復工程並協調企業進行認養。 ... 還將負責地下道的清潔工作,與市府共同打造一個友善互助的城市形象。 於 n.yam.com -

#52.古蹟修復學徒 :: 化學工廠資訊網

石材美容助手/學徒.,2022/10/3-33個工作機會|工地主任(古蹟)【慶耀營造有限公司】、助理(不分類)/部份工時人員【高苑營造股份有限公司】、公共工程品管工程師【久仲泰 ... 於 chemindustry.imobile01.com -

#53.有關「古蹟修復及再利用辦法」 - 臺北市建築師公會

歷史建築及聚落修復或再利用勞務委任主持人列冊資格者,其有效期限至109年6月17日止。 自109年6月18日起辦理古蹟修復或再利用計畫、工作報告書之擬具及解體調查部分及 ... 於 www.arch.org.tw -

#54.建築文化資產修復工程工作報告書構成之研究 - 博碩士論文網

將藉由資料蒐集、案例分析、近年工作報告書在臺灣執行案件數據、筆者參與式觀察法的經驗,及以「苗栗縣縣定古蹟山腳蔡氏濟陽堂修復工程工作報告書」為例,嘗試探討工作 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#55.典藏保安宮:古蹟修復紀實|推薦序三

在進行的過程中,正在修復中的山門(前殿)等工作,也成為廖先生討論的對象,逐漸建立與業主之間的信賴關係。之後,測繪成果得到業主的認可,廖先生認為其他已逐步修復完成 ... 於 www.feja.org.tw -

#56.為有源頭活水來:臺北市古蹟修復調查研究、營造匠師與再 ...

書名:為有源頭活水來:臺北市古蹟修復調查研究、營造匠師與再利用專業工作者口述歷史,語言:繁體中文,ISBN:9789865464448,頁數:367,出版社:台北市立文獻館, ... 於 www.books.com.tw -

#57.國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一期工程 ...

【二手徵求好處多】|國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一期工程工作報... 於 www.taaze.tw -

#58.古蹟修復品質管理人員職能基準

工作 描述. 從事古蹟修復工程之一般施工之品質管理者,負責執行品質管制工作,以確保修復品質符合圖說規範要求。 基準級別. 4. 工作職責. 工作任務. 工作產 ... 於 icap.wda.gov.tw -

#59.「繪彩之於台灣廟宇,如同油畫之於義大利人,不是奢華收藏品 ...

蔡舜任表示,在他成立「TSJ藝術修復工事」之前,台灣並非沒有古蹟修復團隊, ... 廟宇界注意,相關的修復邀約不斷,促成了「台南關帝廳」的修復工作。 於 futurecity.cw.com.tw -

#60.取.歷史建築及聚落修復或再利用勞務委任主持人列冊資格者 ...

1080416-中華民國全國建築師公會有關1010618「古蹟修復及再利用辦法」修正施行 ... 工作報告書之擬具及解體調查部分及古蹟修復或再利用之規畫設計. 於 www.tnaa.org.tw -

#61.古蹟修復工地主任_慶霖營造股份有限公司|賈伯斯時間

大家對於工地主任的 工作 應該都不陌生~舉凡各種商辦大樓的建造,以及新的建案規劃,都會需要工地主任來打點一切,監督工程的進行。這次不一樣的事, ... 於 www.youtube.com -

#62.Zhung- hua min guo nian jian - Google 圖書結果

四舉辦古蹟郵票展:協調郵政單位,以古蹟圖片作為郵票圖案展出,以廣為宣傳, ... 並已開放日本年度對古蹟修復工作,計有基隆二沙灣瞰臺、臺南市「全臺首學」孔子二、古蹟之 ... 於 books.google.com.tw -

#63.古蹟修復監造工作項目? @ igd37172784p :: 隨意窩Xuite日誌

古蹟修復 監造工作項目?公共工程施工品質管理作業要點. 工程,臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點,台北市政府公共工程施工品質管理作業要點, ... 於 blog.xuite.net -

#64.【投書】「這一把功夫可能會失傳」 面臨消逝危機的傳統大 ...

古蹟修復 要求修舊如舊,很多具體工法需要匠師親自處理,但在制度與經費限制 ... 吳奕霖還會在工作的空檔拍些製作木工的影片,希望大家了解這個工作。 於 www.twreporter.org -

#65.水務署- 主頁

... 水務里程及水務古蹟 · 水務諮詢委員會 · 水務署義工隊 · 年度開放數據計劃 ... 核心工作 · 全面水資源管理策略 · 水資源 · 供水系統的運作及保養 · 食水安全 ... 於 www.wsd.gov.hk -

#66.110 年度「古蹟修復工程工地負責人培訓班(北區)」招生簡章

古蹟 與歷史建築不同於一般的構造物,主要差異在於經過價值認知的判斷後,. 載體本身文化意涵的呈現與體現,故文化資產的修復工作也異於現代工程,需要. 於 m.cute.edu.tw -

#67.法國SJ古蹟修復工作營 - Facebook

See More Photos… 法國SJ古蹟修復工作營 by VYA 國際工作營. 2 Likes. 2 people like this. Loading... Try Again. Cancel. Loading... Loading... 於 www.facebook.com -

#68.中國科大x國防部x文化部開辦古蹟修復工程工地負責人培訓專班

中國科大表示,我國於民國70年起即開始進行古蹟相關之保存修復工作,30多年來相關之研究及修復保存技術,經多年努力業有所成長。「古蹟修復工程工地 ... 於 today.line.me -

#69.古蹟修復及再利用辦法修正草案總說明

七、施工廠商依修復原則. 及設計書圖,執行各. 項保存、修復及仿作. 等工作之監督。 八、施工廠商現況施工中. 重大文物或疑似考古. 遺址發現提報之查對. 及建議處理 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#70.虎豹別墅將設導賞團明早起可免費預約(14:23) - 20230605 - 港聞

古蹟 辦指,今次將展示更多房間及文物,包括遊戲室及別墅落成誌慶禮物。 ... 雷亦表示,重新開放前完成外牆、室內漆油等修復工程;開放後將會視乎 ... 於 news.mingpao.com -

#71.古蹟修復及再利用辦法 - 全國法規資料庫

古蹟修復 及再利用,其辦理事項如下:. 一、修復或再利用計畫。 二、規劃設計。 三、施工。 四、監造。 五、工作報告書。 六、其他相關事項。 第3 條. 前條第一款修復計 ... 於 law.moj.gov.tw -

#72.修正「古蹟修復及再利用辦法」(台灣) - Lee, Tsai & Partners

林芳維律師. 文化部於108年9月12日修正「古蹟修復及再利用辦法」。其主要之修正目的在於增加建築師、技師及工地主任投入文化資產修復或再利用工作,以 ... 於 www.leetsai.com -

#73.質詢案件管理查詢系統結果清單 - 行政院

因此、古蹟修復工程採購法規定,除了彩繪、剪黏或交趾陶等單項傳統技術性之修復工作,得由政府遴選傳統匠師或專業技術人員辦理外,目前亦僅有一般營造廠商能參與古蹟 ... 於 query.ey.gov.tw -

#74.古蹟修復及再利用辦法修正條文

修復 或再利用計畫。 規劃設計。 施工。 監造。 工作報告書。 其他相關事項 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#75.古蹟修復工法程序及工作手冊之研究(三), 古蹟修復工程施工查核 ...

古蹟修復 工法程序及工作手冊之研究(三) : 古蹟修復工程施工查核程序及工作手冊. 點閱:78; 推薦:0; 評論:0; 引用:0; 轉寄:0. 系統號:1169731; 作者:葉世文研究 ... 於 www.lib.nanya.edu.tw -

#76.[新富町文化市場2017古蹟日主題導覽Ⅰ] 市場修復誌

工作 近兩年後,再進入研究所就讀,在林會承教授指導下完成的碩士論文《大木司傅葉金萬、徐清及其派下之研究》,為少數進行客家聚落中傳統漢式大木技藝研究 ... 於 umkt.jutfoundation.org.tw -

#77.漢生園區- 【相關法規】古蹟修復及再利用辦法

七、施工廠商依修復原則及設計書圖,執行各項保存、修復及仿作等工作之監督。 八、施工廠商現況施工中重大文物或疑似考古遺址發現提報之查對及建議處理。 於 www.lslp.mohw.gov.tw -

#78.虎豹別墅重開︱6.9起逢周五至日、假期供參觀明起網上預約 ...

古蹟 辦又表示,已完成外牆、室內金漆等修復工程,並更新展品資料。 ... 政府會繼續加強職業教育及培訓工作,著力培訓本地勞工,吸引工人重投勞工 ... 於 www.singtao.ca -

#79.111 年:古蹟修復建築師培訓計畫-實務法規

的調查研究或修復工程,望能保存維護重要古蹟等遺產。而依據《文化資產. 保存法》,古蹟修復不論於規劃設計、施工階段,依法均需以建築師為主辦理. 各項專業工作, ... 於 www.naa.org.tw -

#80.為有源頭活水來—臺北市古蹟修復調查研究、營造匠師與再 ...

為有源頭活水來—臺北市古蹟修復調查研究、營造匠師與再利用專業工作者口述歷史. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#81.誰的古蹟、誰的修復?從老師府看台灣自創的「去脈絡古蹟修復」

近期文化部召開多場全國文化資產會議,民眾不斷跟官方反映在古蹟修復上未 ... 文史工作者的角色,藉由三個「去脈絡」,探討台灣古蹟修復的怪象由來。 於 opinion.udn.com -

#82.古蹟修復與認識傳統匠師系列講座 - 臺灣建築學會

為了提昇這些民間保存者的工作能力﹐同時吸取更多市民來投入文化資產的保存工作﹐配合政府文化資產的保存政策並促進古蹟修復工作臻於完美﹐藉本次文建會「認識古蹟 ... 於 www.airoc.org.tw -

#83.臺灣古蹟修復施工紀錄之研究 - Airiti Library華藝線上圖書館

施工紀錄 ; 古蹟 ; 保存 ; 修復工作報告書 ; monuments ; preservation ... 第三章臺灣古蹟保存修復之現況: 以臺灣建築文化資產保存修復行政體系及執行體系之 ... 於 www.airitilibrary.com -

#84.大木作重構百年記憶——專訪蔡楊吉匠師 - 關鍵評論網

新竹公會堂自2019年起,展開歷時三年多的修復工作,於2022年9月竣工。該建築為日治時期集會場所,建築量體龐大,因此修繕時間也比一般古蹟來得長。 於 www.thenewslens.com -

#85.職人系列〡古蹟修復師,贊助好文抽台灣雪茶 - 風傳媒

蔡舜任用一年時間修復老舊廟宇, 修復眼前這尊位在台南市祀武廟點的關平太子神像, 日積月累的裊裊 ... 古蹟修復師蔡舜任創穩定工作平台, 翻轉水泥鷹架修古物的不安。 於 events.storm.mg -

#86.文物修復師的下一步 - 獨立特派員- 公共電視

曾參與世界各地文化 修復工作 的 修復 師蔡舜任,回台後,深耕邁入第十年。 ... 現在他帶領的團隊參與台灣大小 古蹟 文物的 修復 ,讓這些 古蹟 及老文物訴說著光陰的故事, ... 於 innews.pts.org.tw -

#87.人類文明的守護者:修復師的神秘工作 - 遠見雜誌

工作 內容主要是? 范定甫(後簡稱答):修復師是博物館在文化資產保存、維護發展下出現的職業,在現代文物( ... 於 www.gvm.com.tw -

#88.有誰對「古蹟修復工程工地負責人」有興趣? - Mobile01

1、曾受過「古蹟修復工程工地主任培訓基礎班」訓練,並領有文化部文化資產局核發之結業證書者。 2、具營造業法規定之工地主任資格,並領有中央主管機關 ... 於 www.mobile01.com -

#89.(已徵到) 古蹟調查研究及修復設計人員- 陳太農建築師事務所

陳太農建築師事務所誠摯招募(已徵到) 古蹟調查研究及修復設計人員位於台南市,工作內容:1.對於古老建築具有濃厚之感情,具有耐心想一探先人遺蹟者適之。2. 於 www.518.com.tw -

#90.高雄市市定古蹟瀰濃東門樓修復工程工作報告書 - 國家書店

書名:高雄市市定古蹟瀰濃東門樓修復工程工作報告書,語言:中文,ISBN:9789860452129,頁數:600,出版社:高雄市政府文化局,作者:劉金昌建築師事務所(劉金昌計畫 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#91.金門文化獎得主土木匠師沈富春傳承金門傳統建築文化

擁有豐富古蹟修復經驗的傳統建築土木匠師沈富春,基於木作的執著,投身金門 ... 沈富春與妻子育有三子二女,已經作祖父的他,年輕時努力工作,為家庭 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#92.古蹟修復借牌投標匠師嘆利潤遭剝奪| 公共工程 - 台灣大紀元

林世超說,文化部文資局也開始朝向「直接找可以信任的技術保存者來執行」的方向辦理,但這個技術保存者就不能單純只做自己的工作,他還要負責工地管理, ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#93.培育傳統建築修復師亟待政府重視 - 金門日報

二、曾參與古蹟修復工作,並載錄於工作報告書中。三、領有文化資產保存法所定各該中央主管機關主辦或委託其他機關、團體辦理傳統匠師或專業技術人員培訓之結業證書者。 於 www.kmdn.gov.tw -

#94.九二一震災災後重建實錄: 摘要本 - 第 206 頁 - Google 圖書結果

(三)古蹟修復技術與人才培育部份過去未曾參與古蹟維修工作的專業團隊或缺乏經驗的承包者根本無法順利通過學者專家層層審查的考驗,也因缺乏災後古蹟重經驗而一改再改的 ... 於 books.google.com.tw -

#95.圖書 - 國立臺灣博物館

國立臺灣博物館土銀展示館(勸業銀行舊廈)古蹟修復工程工作報告書(臺博系統工作報告叢書;3) · 作者葉永韶、徐榮鉦等 · 出版日期2011/12 · 書籍分類叢書 · 價格300元 · ISBN ... 於 www.ntm.gov.tw -

#96.鴻嶽藝術修護工作室 - Weebly

油畫藏品修復 木質藝品修復 木作彩繪修復 古蹟藝術修復 文物蟲害防治 文史資料調查 劣化狀況調查 修復專案企劃 藏品數位登錄 文物商業攝影 於 hong-yue.weebly.com -

#97.【轉載】文化資產相關產業的興衰與人才培育. - Medium

921大地震重建的專款支應持續了10年之久,在這期間學術研究單位多了不少調查研究工作的職缺,建築師事務所多了不少古蹟的測繪與修復工程設計、監造人才的需求,營造廠則 ... 於 medium.com