伊朗歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ErvandAbrahamian寫的 1953:伊朗關鍵之年,一場被掩蓋的政變 和(英)邁克爾·阿克斯沃西的 波斯之劍:納迪爾沙與現代伊朗的崛起都 可以從中找到所需的評價。

另外網站伊朗(從瑣羅亞斯德到今天的歷史)也說明:伊朗 (從瑣羅亞斯德到今天的歷史). {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.AvgRatingStars}} ( {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.CommentTotalCount}} ).

這兩本書分別來自臺灣商務 和民主與建設所出版 。

國立高雄第一科技大學 應用德語研究所 張采欣所指導 蔡欣樺的 以諾德的文獻型與工具型翻譯策略探討傳記文學翻譯─以《希特勒草莓》為例 (2015),提出伊朗歷史關鍵因素是什麼,來自於文獻型翻譯、工具型翻譯、傳記文學。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 林泰和所指導 陳書逸的 伊朗核武計畫之研究(1979-2013) (2012),提出因為有 伊朗核問題、核設施、核危機、美國的重點而找出了 伊朗歷史的解答。

最後網站【祥馨圖書】正版歷史- 伊朗四千年(6種文明的碰撞,18個 ...則補充:【祥馨圖書】正版歷史- 伊朗四千年(6種文明的碰撞,18個朝代的更迭,破解神秘國度的前世今生,一本書讀懂真正的伊朗. 600. 尚未有評價銷售0.

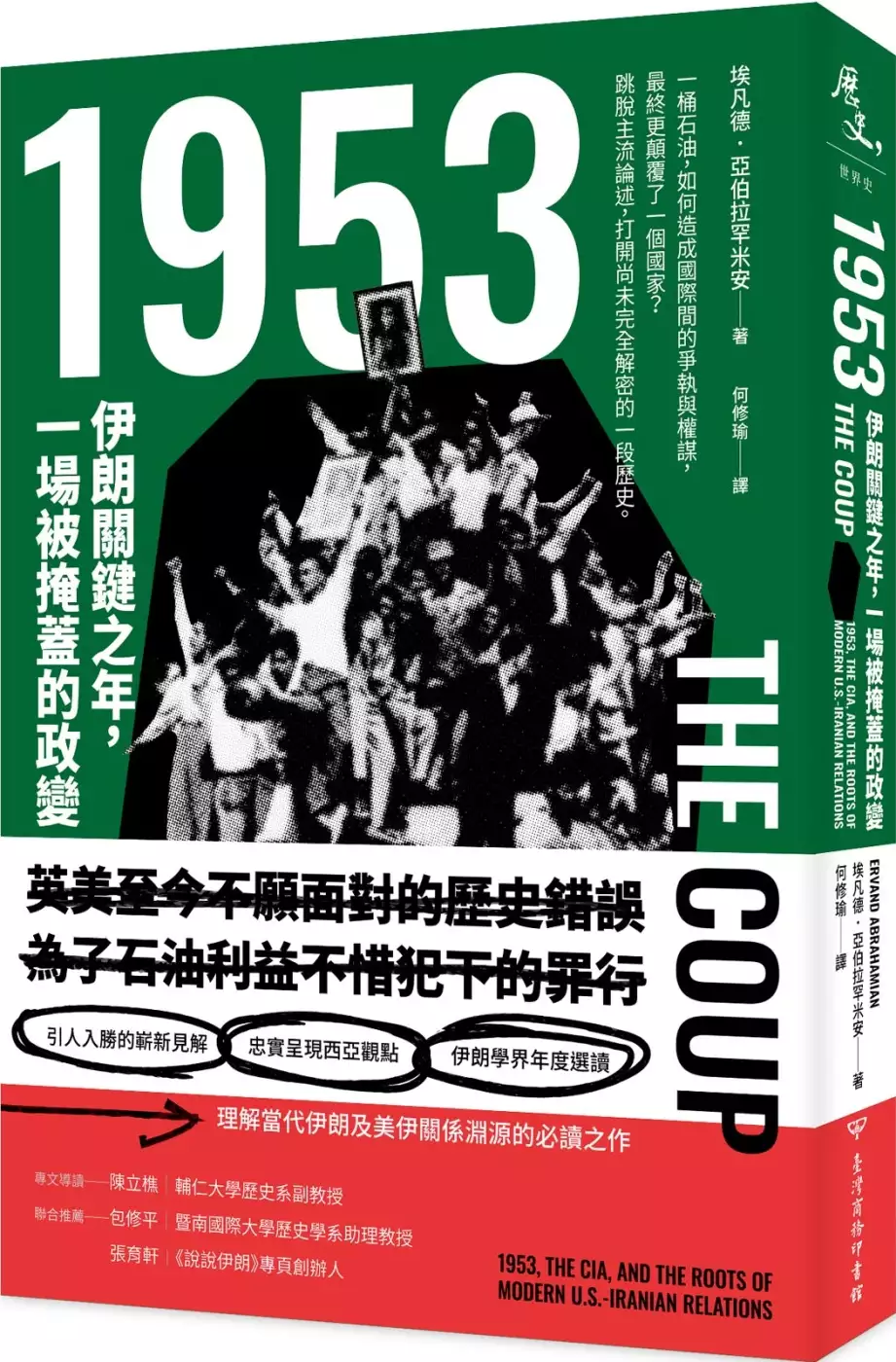

1953:伊朗關鍵之年,一場被掩蓋的政變

為了解決伊朗歷史 的問題,作者ErvandAbrahamian 這樣論述:

英美至今不願面對的歷史錯誤,為了石油利益不惜犯下的罪行 跳脫主流既定觀點,正確理解做為西亞核心的伊朗 1953年8月,美國中央情報局策劃推翻伊朗民選首相穆沙迪克的一場政變,改變了往後半世紀英美兩大強權與伊朗的關係…… 一桶石油,換來一道民族的傷痕。 曾經有段時間,強權對伊朗無情壓迫、豪取利益、進而操弄並顛覆其政權…… 自1940年代起,石油國有化就是不少伊朗政治人物的重要工作。在此之前,伊朗的石油生產與販售多半掌握在英國的石油公司手中。對伊朗人來說,掌握在英國手中的石油公司,正如同殖民遺緒,不斷侵蝕這塊土地。訴求國有化的聲音響徹雲霄,成為西亞各國靶響的第一槍,卻也開啟

後續繁雜的政治干涉。 為了持續掌握伊朗石油,英美暗中發動宣傳戰,試圖發動政變,最後推翻了民選首相穆沙迪克,成為美國干涉伊朗外交的起始,往後美國也因此得到了石油的龐大利益。本書揭露1953年這起為了石油,改變兩大強權對伊關係的關鍵事件。在觀察這時代美國與伊朗斷交、對峙、為核協議纏鬥之前,我們一定要先了解這一段歷史。 可以說,伊朗人若對西方強權存有不滿之意,長久以來的外來壓迫是最大主因。然而,世界上眾多地區的人民至今仍接受美國為首的西方主流論述,將伊朗視為極端思想盛行、不聽話的恐怖分子之邦,極少聆聽來自伊朗的聲音。甚至在外交檔案一一解密、參與人士回憶錄陸續出版後,英美相關單位也從未正式

對此道歉,甚至否認涉入其中。而若放大眼界,將之納入二戰後美國的干涉外交脈絡下看待,這場政變甚至可跟臺灣蔣氏政權、古巴革命、南越共和國的混亂相互呼應。 學術研究的最高榮譽殿堂、美國文理科學院院士埃凡德.亞伯拉罕米安試圖深入探討1953年這起政變,從伊朗石油國有化政策開始說起,爬梳美國、英國與石油公司之間的交易與協商,串聯起二戰後各派系、首相穆沙迪克與巴勒維國王之間錯綜複雜的關係網。他收集大量已解密的外交檔案,以及來自伊朗國內外的回憶錄及各式訪談報導,揭露了石油的發現如何改變西亞的地緣政治、如何促使美國政府發起干涉外交,以及如何影響直至今日的西亞局勢。 如何從重大的單一事件分析,窺知全

盤歷史脈絡的深遠發展?本書將是最好的示範之作。 名人推薦 專文導讀──陳立樵|輔仁大學歷史系副教授 聯名推薦──包修平|暨南國際大學歷史學系助理教授/ 張育軒|「說說伊朗」專頁創辦人 「再也沒有充分理由去對我們近代如此關鍵的歷史事件保密了。對伊朗的每一位學童來說,這件事實都是眾所皆知。彈壓細節只會扭曲歷史,並助長各方製造神話。」──作者亞伯拉罕米安接受伊朗線上雜誌《Tableau》訪談節錄 「伊朗長久以來面對西方帝國主義的壓迫,本來就有許多抵抗,時至今日的反美情緒,不過就是伊朗的日常,美國只是這時代伊朗抵抗的對象而已。問題在於這個時代我們一切向美國看齊,與美國對抗的國家

都是流氓國家、恐怖主義的溫床,才使得我們被以美國為主的輿論觀點蒙蔽了。我們可以反思,既然西方勢力都能壓迫伊朗,那為什麼伊朗不能抵抗呢?美國都能弄垮穆沙迪克政府,那何梅尼以降的伊朗政府為什麼不能反對與痛恨美國呢?這也是《一九五三》這本書深具價值之處。它讓讀者知道,外來強權操弄伊朗政局的邪惡動機與行為。」──陳立樵,輔仁大學歷史系副教授 「1953年伊朗政變是伊朗近代最重要的事件之一。作者破除了「西方不得已策劃政變」和「冷戰背景」的迷思,直指石油掌控權才是核心問題。更重要的是本書探討這場事件的深遠影響,不僅讓伊朗政治對西方更加偏執多疑,而且雙方持續無法正常交往,更破壞了二十世紀以來,伊朗人追

求一個正常健康、民主自由國家的願望。」──張育軒,「說說伊朗」專頁創辦人 國際佳評 本書為理解當代世界,做出了巨大貢獻。──諾姆.杭士基(Noam Chomsky),知名語言學家、左派公共評論者 任何關心伊朗在當今世界上的角色的人必讀之物。──《哈潑》雜誌(Harper's Magazine) 這本書之所以重要,不只是因為對過去歷史的介紹;更重要的是,它可能也在預測未來。──《反擊》雜誌(Counterpunch) 下筆精妙、鋪陳清晰、論述勻稱。──《旁觀者》雜誌(The Spectator) 對前人之作進行有價值的糾正,是對伊朗歷史的重要貢獻。──《美國歷史評

論》(American Historical Review) 一個引人入勝的故事,探討位於危機核心的陰謀、心計與個人。──《出版人週刊》(Publishers Weekly) 想清楚理解當前美伊關係背後歷史淵源的人,本書是必讀之作。──《圖書館雜誌》(Library Journal) 對境外勢力一手策劃的1953年政變的相關可讀研究,提醒了我們那不變的事件淵藪:石油。──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 對歷史事件的嶄新見解。──Reason.com 論據確鑿的記述,將成為研究者理解當代中東局勢不可或缺的讀物。──Choice

伊朗歷史進入發燒排行的影片

謎米新聞:news.memehk.com

謎米香港: www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

以諾德的文獻型與工具型翻譯策略探討傳記文學翻譯─以《希特勒草莓》為例

為了解決伊朗歷史 的問題,作者蔡欣樺 這樣論述:

本論文旨在探討傳記文學的翻譯策略,以德國作家英格.柏德森(IngkeBrodersen)與卡蘿拉.史坦(Carola Stern)編著的《希特勒草莓》(EineErdbeere für Hitler)一書為研究對象,並以德國翻譯理論家諾德(Christiane Nord)的文獻型與工具型翻譯策略作為理論依據,檢視譯者如何採取文獻型與工具型翻譯策略以兼顧傳記文學的特色。傳記文學是一種以真實人物為主角,用文學的手法敘述其一生或人生某段歷程的文體,其文體兩大特色為真實性與文學性。筆者以此兩大特色為主,從兩方面分析譯者的翻譯策略,一方面以社會學的文化範疇分類文獻型翻譯策略的例子,觀察譯者如何尊重史實

地翻譯專有名詞;另一方面,以現代漢語詞彙分類工具型翻譯策略的例子,觀察譯者如何使譯文富有文學作品的描述技巧。研究結果顯示,面對傳記文學翻譯,《希特勒草莓》譯者採用兼顧原語與目的語的翻譯策略,以保有文體特色。就真實性而言,譯者採取以原語為重的文獻型翻譯策略,忠實呈現原文史料與故事,並適時加入註解說明,如此才能不造成讀者的理解困難。在用字遣詞方面,譯者則採取以目的語為重的工具型翻譯策略,使用熟語及古語詞,增強文章的文學性與表現力。

波斯之劍:納迪爾沙與現代伊朗的崛起

為了解決伊朗歷史 的問題,作者(英)邁克爾·阿克斯沃西 這樣論述:

納迪爾沙(1736—1747年在位),波斯阿夫沙爾王朝的建立者,是伊朗早期現代史的核心人物。本書重現了這樣一個凡、冷酷的軍事征服者的故事。他從一個牧羊幼童成長起來,將他的國家從外國佔領者手中解放出來,並自立為波斯沙阿。他將18世紀的伊朗從政治崩潰和分裂引導成為該地區的力量。他收復了之前失去的所有領土,還入侵了莫臥爾帝國,掠奪了印度的無數寶藏。他多次擊敗奧斯曼土耳其的軍隊,佔領了屬於現今伊拉克的大部分地區,並多次威脅要佔領巴格達。 但從其成功的最開始,他陷入了精神癲狂的狀態,這導致他做出了諸多瘋狂和可怕的野蠻舉動,對波斯民眾、他的朋友甚至他的家人犯下了可怕的暴行,直到最後他死去。本書參閱了大量

的一手史料,是想要瞭解伊朗歷史和納迪爾沙傳奇一生的讀者不可錯過的作品。 邁克爾·阿克斯沃西(Michael Axworthy,1962—2019) 英國學者、作家、評論員,畢業于劍橋大學彼得豪斯學院,在1998—2000年曾擔任英國外交和聯邦事務部伊朗事務處負責人。多年來,他一直為《展望》等雜誌撰寫有關當代伊朗和其他相關主題的評論文章,在英國廣播公國際新聞資訊電視頻道的相關節目中探討伊朗事務,是一名頗有聲望的伊朗事務專家。 2001年12月,他成為杜倫大學中東和伊斯蘭研究部門的研究員。2005年,他任教於埃克塞特大學。自2008年起,他擔任埃克塞特大學波斯和伊朗研究中

心的主任。邁克爾·阿克斯沃西還是英國皇家亞洲學會和皇家藝術學會的成員,其著作有《伊朗簡史》《革命的伊朗》等。 前 言1 序 言 7 1 薩法維王朝的衰落 25 2 塔赫瑪斯普·戈利·汗73 3 與阿富汗人作戰94 4 與奧斯曼人作戰121 5 政 變144 6 納迪爾沙166 7 到達德里的大門210 8 波斯廢墟250 9 骷髏塔286 10 回到原點 322 注 釋336 參考文獻 376 出版後記 385

伊朗核武計畫之研究(1979-2013)

為了解決伊朗歷史 的問題,作者陳書逸 這樣論述:

由於伊朗一直是重要的交通要道與樞紐,地位是極為重要的心臟地帶。其地理位置處於連接中東、亞洲、歐洲之核心點,具有極為重要的戰略地位。所以伊朗不論是從能源戰略以及地緣政治上的角度而言,都具有相當的重要性,因伊朗之戰略資源迄今為止是受全球大國之重視。 伊朗在2002年伊朗在未告知國際原子能總署的狀況下,經美國衛星偵測發現後,疑似發現伊朗有興建製作核武器之工廠,瞬間伊朗之核武問題成為國際間關注的焦點。目前為止伊朗宣稱僅只發展核能,並無表示發展核武器之計畫。但美國與西方國家認為伊朗重啟濃縮鈾之提煉計畫,並不僅止於發展核能,則發展核武器之可能性大為增加,因此伊朗的核武問題之危機急速升高。 所以本

文首先描述導致伊朗是否有發展核武與發展核武的重要因素為何?再以探討伊朗發展核武的現況來做研究問題之一。而伊朗發展核武的阻力為何,亦作其一探討問題,本文最終的研究問題是筆者在此面向將延伸出伊朗在研發核武上的助力與阻力做一比較。

伊朗歷史的網路口碑排行榜

-

#1.亞西地區-伊朗伊斯蘭共和國Islamic Republic of Iran

地理位置:北接亞美尼亞、亞塞拜然、土庫曼和裏海,西與土耳其及伊拉克接壤,南濱波斯灣和阿曼灣,東與巴基斯坦及阿富汗交界。 於 www.mofa.gov.tw -

#2.《城市特警隊》、《都柏林謀殺案》與《波斯:伊朗歷史的起源 ...

《波斯:伊朗歷史的起源》將於2021 年1 月26 日(週二) 晚上9 點在BBC Earth 首播。 BBC Lifestyle 頻道用美食美滿你的每一天《英國烘焙大賽》第11 季. 於 opnews.sp88.tw -

#3.伊朗(從瑣羅亞斯德到今天的歷史)

伊朗 (從瑣羅亞斯德到今天的歷史). {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.AvgRatingStars}} ( {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.CommentTotalCount}} ). 於 www.tcsb.com.tw -

#4.【祥馨圖書】正版歷史- 伊朗四千年(6種文明的碰撞,18個 ...

【祥馨圖書】正版歷史- 伊朗四千年(6種文明的碰撞,18個朝代的更迭,破解神秘國度的前世今生,一本書讀懂真正的伊朗. 600. 尚未有評價銷售0. 於 www.ruten.com.tw -

#5.历史上被称为波斯的伊朗,起源于何时?_帝国 - 搜狐

在古代历史上,伊朗是一片土地和一个民族的名字,直到萨珊时期似乎依然不是帝国的名字。雅利安部落在公元前3000年至2000年之间来到此地,移民波次大概不止 ... 於 www.sohu.com -

#6.權力非對稱分配下的路徑依賴: 伊朗三部《新聞法》的淵源

相比於清真寺,大眾傳媒不能見容於傳. 統社會與宗教人士。到1979 年伊斯蘭革命的「制度斷裂點」. 之時,這種歷史糾葛演變為伊朗新聞規制制度初始設定中的 ... 於 mcr.nccu.edu.tw -

#7.被低估的革命,被詛咒的石油,以及今日的--伊朗。

本書涵蓋過去兩千年的伊朗歷史。從最早可追溯的中亞民族開始,涵蓋土耳其(突厥)、波斯、蒙古、伊斯蘭教等影響,直到今日西方世界與伊朗的核武爭執。 於 www.goodreads.com -

#8.伊朗历史- 《中国大百科全书》第三版网络版

伊朗 伊斯兰共和国位于亚洲西南部,大部分在伊朗高原上。西与土耳其和伊拉克接壤,北接俄罗斯和里海,东与巴基斯坦和阿富汗交界,南濒波斯湾和阿曼湾。历史上向为东西方 ... 於 www.zgbk.com -

#9.波斯帝國:伊朗興衰史 - 百禾文化

本集節目中,我們將追隨Samira的腳步,繼續欣賞波斯文明如何一步步塑造並影響人類歷史,然而現代的伊朗又如何走到今天這一步,從古代的兼容並蓄到如今的閉關鎖國;是否有跡 ... 於 www.e-harvest.com.tw -

#10.伊朗歷史- 維基百科,自由的百科全書

伊朗 是世界上最古老的文明的故鄉,其歷史及聚居點可追溯到公元前4000年。 米底在公元前625年將伊朗統一為一個國家,並成為了一個帝國。 於 zh.wikipedia.org -

#11.伊朗Iran - MIYA'S TRAVEL 米雅愛旅行

伊朗 ,一個被美國長期制栽,一個長期被誤解的國家,每個城市、每個角落都有著上千的歷史,當你漫步在巴札(市場…… Continue Reading · 伊朗Iran 2021-08-13 ... 於 miyastravel.com -

#12.【歷史上的今天】遭伊朗監禁長達444天52名美國人質獲釋

1月21日,帶您回顧歷史上的今天,1981年1月21日,美國駐伊朗大使館內,被監禁444天的52名美國人質,終於重獲自由。1995年1月21日,當時海基會秘書長焦 ... 於 news.cts.com.tw -

#13.Top 100件伊朗歷史- 2023年7月更新- Taobao - 淘寶

Persepolis 英文原版漫畫歷史書我在伊朗長大波斯波利斯瑪贊莎塔碧自傳漫畫連環圖畫英文版原版英語書籍. 037571457x. ¥. 69.7. ¥189. 已售10+件. 收藏. -評價. 於 world.taobao.com -

#14.自由的束縛—伊朗革命前後的政治論述與被建構的穆斯林女性主體

... 女性地位的說法,試圖由伊朗在巴勒維時期過渡至伊斯蘭共和國此階段歷史(1953-1989)中對於穆斯林婦女穿著(hijab)論述,商榷或討論Spivak理論與實際上存有的差異。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#15.戈勒斯坦宮、伊朗歷史概述、伊朗的國旗 - 雲遊浮生- 痞客邦

戈勒斯坦宮、伊朗歷史概述、伊朗的國旗戈勒斯坦宮第37屆世界遺產大會在柬埔寨首都金邊舉行,2013年6月23日宣布,將「戈勒斯坦宮」列入世界遺產名錄, ... 於 sunyun0821.pixnet.net -

#16.伊朗歷史 - 百夫長旅行社

拜火教中有位先知─索羅亞斯德把這樣的宗教信仰推廣給世人,這樣的宗教信仰陸續讓伊朗、印度、中亞各國的人民相信。尼采站在反基督的立場,他認為基督教文化是弱者的象徵, ... 於 www.centuriontour.tw -

#17.伊朗历史沿革 - 商务部

埃兰和米底亚尚未被希腊人称为波斯,但却是波斯地区历史中一个不可或缺的部分。 埃兰是波斯地区最古老的文化之一,位于今天伊朗的西南部,公元前三千年以前在底格里斯河东 ... 於 ir.mofcom.gov.cn -

#18.重回歷史現場:波斯、薩伐維帝國與當代什葉伊朗 - 端傳媒

自阿拉伯人與穆斯林進入伊朗後,伊朗在接下來的歷史中即分別成為紛至沓來之各個帝國的領土,而那些帝國各具有不同的身份認同。一開始是在身份認同上以宗教 ... 於 theinitium.com -

#19.《伊朗的靈魂》導讀:持續實驗與奮鬥的伊朗政府及其異議分子

然而,一國改朝換代在歷史中並不是什麼特別的事情,而新政權建立後所呈現的肅殺氣氛也不是伊朗獨有,但何以伊朗在革命後的情況特別受到國際間的關注?原因 ... 於 www.thenewslens.com -

#20.伊朗革命40周年從波斯帝國到伊斯蘭共和國 - 地球圖輯隊

何梅尼的歸來不僅標誌著伊朗伊斯蘭革命(Iranian Revolution, Islamic Revolution,後稱伊朗革命)的成功,也象徵有著2,500年歷史的波斯帝國即將畫下 ... 於 dq.yam.com -

#21.伊朗- 鳳凰百科

在波斯歷史上,他是位民族英雄,下令恢復使用被阿拉伯語取代了兩世紀之久的波斯語,此舉使波斯傳統文化得以復興。他的繼承人是他的胞弟阿姆爾(Amr)。 公元892時年,伊梅爾 ... 於 wd.travel.com.tw -

#22.伊朗: 被消滅的帝國, 被出賣的主權, 被低估的革命, 被詛咒的石油 ...

內容簡介本書涵蓋過去兩千年的伊朗歷史。從最早可追溯的中亞民族開始,涵蓋土耳其(突厥)、波斯、蒙古、伊斯蘭教等影響,直到今日西方世界與伊朗的核武爭執。 於 www.eslite.com -

#23.熱浪來襲|料高溫直飇50度伊朗全國放假2天

據伊朗國營媒體報導,由於各地酷熱難耐,當局天宣布全國政府機關和銀行放假2天。 德黑蘭周二錄得攝氏38度,小朋友在易卜拉欣公園的噴泉玩水消暑。 於 www.singtao.ca -

#24.伊朗與西亞世界》「伊朗伊斯蘭革命」遮蔽下的「伊朗革命」

賦予一段歷史事件定義對於理解事情有所助益,卻往往只能呈現單一面向。 ... 例如,1979年的伊朗革命,何梅尼宗教人士的身份影響了研究者觀察的角度, ... 於 talk.ltn.com.tw -

#25.拳擊小潘對決伊朗國手竟「斷片」 陷入苦戰網心疼:用生命打拳

影音中心/陳瑞婷報導台灣全國總統盃拳擊競標賽冠軍「拳擊小潘」,在上個月參加異種格鬥賽,對上來自伊朗的跆拳道國手「亞洋」,由於亞洋來台時有學習 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#26.特朗普揚言攻擊,全球關注伊朗歷史文化遺產 - DCFever

未幾有網民在Twitter 上新增#IranianCulturalSites(伊朗文化遺產)標籤,集合全世界Twitter 用戶上載的伊朗歷史文化遺產相片,試圖引起更多人的關注,並抗議特朗普的 ... 於 www.dcfever.com -

#27.伊朗— Google 藝術與文化

伊朗 伊斯蘭共和國,通稱伊朗,1501年之前很長一段歷史時間被外界稱波斯,位於西亞,為中東國家,其中北部緊靠裏海、南瀕波斯灣和阿拉伯海。伊朗東鄰巴基斯坦和阿富汗, ... 於 artsandculture.google.com -

#28.伊朗女籃隊登台50年來第一次看見波斯古國的女性團隊訪問寶島

一場宗教革命,不僅摧毀了一個千年歷史古國的皇室統治體制,也立馬將伊朗全國關進了伊斯蘭教的千年傳統宗教桎梏裡,今天在瓊斯杯國際賽亮相的伊朗女籃 ... 於 www.fingermedia.tw -

#29.伊朗伊斯蘭

伊朗,這個交織著古波斯與伊斯蘭文 ... 首次把什葉伊斯蘭列為官方宗教,時至今日伊朗仍把什葉伊斯蘭立為官方宗教。 ... 但這無損於薩法維帝國在伊朗歷史上的重. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#30.伊朗對中亞之外交決策評析 - 中興大學國際政治研究所

與北亞的遊牧民族,在歷史上持續地向西方和西南方遷徙。我們觀. 察到突厥人自1200 多年前,便開始扮演大呼羅珊地區國王的僱傭兵. 角色,此後 ... 於 gioip.nchu.edu.tw -

#31.伊朗史――創造世界局勢的國家- 三民網路書店

伊朗歷史 不乏重要的朝代與政府,例如西元前六世紀的阿契美尼德帝國、西元後的薩珊帝國、蒙古時期的伊兒汗國、十六世紀以來的什葉派薩法維王朝、周旋於西方 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#32.伊朗歷史 - 求真百科

伊朗歷史 與大片地域的歷史糾纏在一起,該地域西起底格里斯河,東至印度河及錫爾河,北起高加索、裏海及鹹海,南及波斯灣、阿曼灣與埃及。 伊朗高原的埃蘭自青銅時代 ... 於 factpedia.org -

#33.伊朗體感溫度破66達人類極限! 美國出奇招…中暑躺「冰塊屍 ...

氣候變遷危機正在持續惡化,導致破紀錄的高溫及極端天氣事件頻傳。例如:中國16日氣溫便飆破52 ℃創下歷史紀錄;身為地表最熱紀錄保持者的美國加州死亡 ... 於 www.ctwant.com -

#34.波斯灣氣田所有權爭議未解伊朗:爭取所屬權益 - 中時新聞網

伊朗 官媒報導,伊朗石油部長奧吉今天表示,若協商失敗,德黑蘭將「針對沙烏地阿拉伯和科威特同樣聲稱擁有的一處爭議天然氣田,爭取伊朗應有權利」。 於 www.chinatimes.com -

#35.伊朗历史~伊斯兰共和国 - 简书

伊朗 伊斯兰共和国(波斯语:جمهوریاسلامیایران,英语:The Islamic Republic of Iran,Iran),简称“伊朗”,位于西亚,属中东国家,... 於 www.jianshu.com -

#36.伊朗歷史History Of Iran: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

幾個世紀以來,伊朗不斷重申其國家身份,並發展成為一個獨特的政治和文化實體。 穆斯林征服波斯(633-654)標誌著薩珊王朝的結束,也是伊朗歷史的轉折點。伊朗的伊斯蘭化 ... 於 academic-accelerator.com -

#37.以色列、黎巴嫩邊界緊張局勢新高以國內有軍事危機兩面夾擊

以國軍方情報認為,真主黨及其伊朗盟友將以色列的政治危機視為「歷史性機遇」。 | 2023-08-03 15:30:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#38.【伊朗系列之1】 拂去歷史塵埃看見波斯笑容 只有 ... - 人間福報

文/陳維滄近二十年來,我曾四探南極,六訪北極,六次深入印度、新疆,八度遠征西藏,縱橫非洲四回,我跑遍許多國家,為了籌募公益,也出了好幾本暢銷 ... 於 www.merit-times.com -

#39.《波斯古文明》伊朗的前世今生 - 雅痞書店

伊朗 之歷史文化. 超過五千年歷史的伊朗文化,是絲路上東西交流的重要舞台,歷經波斯、薩珊帝國、阿拔 ... 於 online.yup.com.tw -

#40.伊朗波斯帝國古文明全覽18天之旅 - 永信旅行社

但波斯人則從薩珊王朝開始稱呼自己的國家為「伊朗」意即:「亞利安人的家園」。1953年波斯正式改為伊朗。伊朗在藝術、音樂、建築、詩歌、哲學,都具有悠久的歷史,境內擁有 ... 於 www.ystravel.com.tw -

#41.美國伊朗愛恨情仇1953至2020年重大紀事 - 中央社

美國昨天對伊拉克巴格達發動空襲,擊殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani),為此伊朗矢言嚴厲報復。以下為美伊近70年來的愛恨情仇回顧。 於 www.cna.com.tw -

#42.伊朗遊一:熊熊聖火古波斯| 文相濡 - 灼見名家

由於對拜火教有了一點的認識,於是促成了我今次去伊朗的旅遊。 揭開波斯王朝的神秘面紗. 在網上查波斯的歷史,很容易被不同的古波斯皇帝名字的中譯 ... 於 www.master-insight.com -

#43.伊朗熱浪最高飆50度政府下令全國停工放2天高溫假 - TVBS新聞

伊朗 能源部稱,使用空調的人數漸增,伊朗全國用電量預計將創下歷史新高。據當地媒體報導,截至週二,至少有2家發電廠已經關閉電網,一些城市出現停電 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#44.1953:伊朗關鍵之年,一場被掩蓋的政變

英美至今不願面對的歷史錯誤,為了石油利益不惜犯下的罪行. 跳脫主流既定觀點,正確理解做為西亞核心的伊朗. 1953年8月,美國中央情報局策劃推翻伊朗民選首相穆沙迪克 ... 於 www.cptw.com.tw -

#45.女性頭巾的罪與罰為什麼頭巾在伊朗這麼重要? - 新聞

為什麼摘下頭巾或只是輕鬆地戴頭巾,會被伊朗現任政府視為挑釁,不顧民眾示威及國際譴責也要強制施行? 伊朗女性戴頭巾與否的歷史糾葛. 事實上,頭巾在 ... 於 www.rti.org.tw -

#46.Trade Winds 3x5 歷史性老伊朗獅子太陽皇冠國旗3'x5' 伊朗波斯 ...

Amazon.com: Trade Winds 3x5 歷史性老伊朗獅子太陽皇冠國旗3'x5' 伊朗波斯波斯高級防褪色。 : 露臺、草皮與花園. 於 www.amazon.com -

#47.熱到癱瘓伊朗宣布全國本週三、週四放假 - Yahoo奇摩

在極度高溫的熱浪侵襲下,伊朗政府今日週二(1日)宣布,接下來的週三與週 ... 出現攝氏51度的高溫。2022年,阿瓦士創下伊朗歷史最高溫度的攝氏53度。 於 tw.yahoo.com -

#48.伊朗的歷史(本文榮獲推薦在1月17日的聯合新聞網/旅遊休閒 ...

俗稱的伊朗在1935年以前被稱為波斯,自1979年伊斯蘭革命後,它的官方正式名稱是“伊朗伊斯蘭共和國” (Islamic Repubic of Iran),全國面積約164萬平方 ... 於 blog.udn.com -

#49.圖輯:幾千年波斯文明伊朗歷史古蹟一窺 - BBC

伊朗 是世界上最古老文明之一的故鄉,古希臘語稱這片廣袤的地域為波斯,其歷史據信可追溯到公元前4000年。波斯帝國於伊朗高原西南部興起,一種觀點認為它 ... 於 www.bbc.com -

#50.从伊朗的历史兴衰看其主体民族和国家的发展特性∗ - 西亚非洲

关键词民族特性波斯人伊朗历史兴衰. 作者简介范鸿达ꎬ 厦门大学外文学院教授、 中东研究中心主任. (厦门361005)ꎮ. 伊朗①. 是一个具有历史发展连续性的国家ꎬ ... 於 www.xyfzqk.org -

#51.伊朗近代简史 - 知乎专栏

宗教是伊朗的社会传统,贯穿于伊朗全部历史,已经深入到伊朗人的思维深处。在反巴列维王朝斗争中产生的各种政治思想中,都将回归伊斯兰视为逻辑原点。伊斯兰教是伊朗政治 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#52.伊朗國立博物館National Museum of Iran - 晴天旅遊

博物館面積挺大,展品非常豐富,充分反映伊朗這個歷史悠久的大國的底蘊深厚,這裡既有文物的歷史承載,也有我們生命歲月的痕跡記載。另外還有來自波斯波利斯的大型雕刻文物 ... 於 www.sundaytour.com.tw -

#53.黑面紗下的神祕國度-伊朗

年來, 世界的兩大戰爭,阿富汗戰爭和兩次伊拉克戰爭剛好在伊朗的東鄰和西. 鄰,才大大增高伊朗在媒體的曝光率。 ... 伊朗是具有四五千年歷史的文明古國,古稱波斯。 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#54.「帝國主義」如何影響現代伊朗的誕生? 《伊朗》

伊斯蘭信仰深刻深影響現今伊朗的樣貌,波爾克在書中對伊朗宗教文化亦有 ... 的確,當我們梳理近現代伊朗的歷史脈絡,上述狀態往往是決定歷史走向的 ... 於 storystudio.tw -

#55.伊朗--歷史悠久的文明古國 - 國立教育廣播電台Channel+

伊朗 位於亞洲西南方之中東地區,是台灣的四十六倍。伊朗是個古老的國家,她的歷史可推溯至5000年前的石器時代。伊朗就是古代的波斯國,又是一年一度的 ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#56.美國可能武裝霍爾木茲海峽的商船,阻止伊朗扣留

四位美國官員星期四對美聯社說,美國軍方正在考慮在穿越霍爾木茲海峽的商船上佈置武裝人員,為阻止伊朗扣留並騷擾民用船隻採取空前的行動。 於 www.voacantonese.com -

#57.BBC 波斯帝國:伊朗興衰史一 - YouTube

百禾文化提供/ copyright by BBC Active 探索世界第一帝國波斯的複雜而迷人的 歷史 。本系列揭開了西方人幾乎從未見過的整個波斯的 歷史 、文化和藝術遺址 ... 於 www.youtube.com -

#58.伊朗:從瑣羅亞斯德到今天的歷史

所以回到歷史上的王國名稱包括阿契美尼德,帕提亞,薩珊,呼羅珊,還有一些更小的遊牧領主式的國家,也包括被突厥,阿拉伯,蒙古人統治時期,到今日的伊朗共和國等 ... 於 blog.xuite.net -

#59.伊朗史:創造世界局勢的國家 - 博客來

本書作者是輔仁大學歷史系專任副教授、自由評論網「伊朗與西亞世界」專欄作者。碩士論文與伊朗革命有關,博士論文是英國對伊朗政策。有了相關的學術背景與更接近的研究成果 ... 於 www.books.com.tw -

#60.舊約與伊朗歷史人物-以斯帖 - 創意星球

舊約與伊朗歷史人物-以斯帖 ... 薛西斯選為皇后,之後以斯帖以其聰明才智解救猶太人,免於被滅族的命運,即史前知名的一段歷史,所謂的巴比倫之囚。 於 travelers.tw -

#61.世界遺產大旅行-伊朗文化瑰寶15日-星球國際旅行社

伊朗 在中東地區扮演著大國的角色,在歷史的洪流中,雅利安人創建的國家波斯帝國也曾經是東方世界最早掘起的大帝國,世界上最早系統性的宗教在伊朗產生-祅教(拜火教),七 ... 於 site.cp.com.tw -

#62.伊朗歷史

萨珊时期被视为伊朗历史上最重要、最具影响力的时期之一,对世界文明产生了很大影响。在许多方面,萨珊帝国为波斯文明创造了最高成就,而且是接受伊斯兰教之前最后一个伟大 ... 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#63.伊朗历史和时间表概述 - Tristar History

孩子们了解伊朗国家的历史和时间表,包括早期文明,帝国,阿拉伯统治,伊斯兰教的崛起,国王的陷落和时事。 於 zh.tristarhistory.org -

#64.伊朗Iran歷史文化之旅

伊朗 Iran歷史文化之旅 ... 美國視伊朗為邪惡核心國家,嚴加制裁。一般人的印家也認為伊朗非常神秘難以捉摸,是一個危險的國家。筆者去年跟隨香港建築中心的 ... 於 www.wsmedia.com.hk -

#65.跳脫英美的石油利益,重新認識西亞核心的伊朗|話鹿讀冊

到了一九五三年,美國中情局以及通稱「軍情六處」(MI6)的英國祕密情報局(SIS)推翻了穆沙迪克。這二十八個月不只在伊朗歷史上,也在該國與英美兩國的關係上形成了決定性 ... 於 plainlaw.me -

#66.國情簡介—伊朗- 南亞觀察

伊朗過去即是波斯,是世界上歷史悠久的帝國,從波斯第一帝國至近代的巴勒維王朝, ... 因此在這部份的描述上將伊朗歷史分成四個部分,即波斯時期、阿拉伯時期、巴勒維 ... 於 southasiawatch.tw -

#67.【合集】一口气看完伊朗(波斯)的历史! - Bilibili

【合集】一口气看完 伊朗 (波斯)的 历史 !共计20条视频,包括:【 伊朗 简史第一期】 伊朗 的前生今世之—帝国的起源、【 伊朗 简史第二期】 伊朗 国父居鲁士 ... 於 www.bilibili.com -

#68.伊朗歷史與熱情之間-旅途中-過往專欄-生活-ET Net Mobile

伊斯法罕的Sheikh Lotfollah Mosque 清真寺,一片湛藍的釉磚,極是清麗。 波斯輝煌三部曲. 伊朗如果是一本書,則是一冊long long story 的長卷。但首先要 ... 於 www.etnet.com.hk -

#69.伊朗伊斯蘭革命四十年前後- 要聞分析 - RFI

一月份,也是伊朗伊斯蘭革命四十年,在伊朗再次爆發街頭示威之際,我們來簡單回顧一下幾十年前這場曾經震撼世界的歷史事件以及對伊朗帶來的後果。 於 www.rfi.fr -

#70.伊朗的历史和现状 - 网易

萨珊帝国推动了波斯文化、艺术、科学、宗教和政治的发展,与罗马帝国和拜占庭帝国进行了多次战争。 -伊斯兰征服波斯是伊朗历史上的一个转折点,导致了萨珊 ... 於 www.163.com -

#71.波斯帝國國王山魯亞爾因為妻子不忠,每晚都娶一名少女,隔天 ...

廣場出版最新推出的伊朗史今天上架,這本書版主很早在開始了解伊朗的時候 ... 伊朗裔的美國學者Abbas Milani 曾經用一千零一夜形容伊朗的歷史,在這個 ... 於 www.facebook.com -

#72.高喊上千年榮光的王朝為何傾頹?伊朗末代國王巴勒維的波斯 ...

慶典的目的,是為了表現伊朗歷史文化的悠久與輝煌,也呈現國王穆罕默德.李查.巴勒維的豐功偉業,還有他想重建波斯帝國偉大榮耀的強國夢。 於 opinion.cw.com.tw -

#73.伊朗:從瑣羅亞斯德到今天的歷史 - 讀書共和國

伊朗 · 從瑣羅亞斯德到今天的歷史 ; 滿350 ; 作者簡介|. 麥克·安斯沃西(Michael Axworthy). 出生於1962年9月26日。英國學者、作家、評論家,1998-2000年間 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#74.伊朗- 翰林雲端學院

為西亞國家。 北部臨裏海、南部瀕臨波斯灣、阿拉伯海。 地形主體為伊朗高原。 盛產石油,為石油輸出國家組織的成員國之一。 下圖為:西亞與北非地形示意圖。 於 www.ehanlin.com.tw -

#75.問問伊朗 - 阿里(Ali)

都會,不等於。伊朗是伊朗自己自古以來的稱呼,而波斯則是西方人給伊朗的稱呼,最早來自希臘歷史學家西羅多德稱呼住在帕斯山的人。1935年,新建立的巴 ... 於 yuhschang.medium.com -

#76.伊朗歷史| 網路百科 - Fandom

伊朗 史稱波斯,是世界文明古國之一,在古中國稱伊朗為安息,於西元前2000年之後出現印歐血統的伊朗人,西元前330年古波斯帝國被馬其頓滅亡。西元前2世紀開始與中國有所 ... 於 internetpedia.fandom.com -

#77.伊朗| 即食歷史Cuphistory

道拉,是十九世紀波斯卡扎爾王朝(今伊朗)的王室成員,她是波斯國王納賽爾丁沙 ... 位於伊朗歷史悠久的城市設拉子,有一座非常著名的清真寺-莫克清真寺。 於 cuphistory.net -

#78.纪录片波斯-伊朗历史的起源第1季第2集英语中字 - AcFun

剧情简介: 主播兼记者萨米拉·艾哈迈德前往 伊朗 ,带领观众深入难得一见的古城,通过四处游历,讲述波斯绚丽的人物、文化和 历史 故事。她以公元651年后阿拉伯人占领波斯为 ... 於 m.acfun.cn -

#79.伊朗歷史_百度百科

伊朗歷史 與大片地域的歷史糾纏在一起,該地域西起多瑙河,東至印度河及藥殺水,北起高加索、裏海及鹹海,南及波斯灣、阿曼灣與埃及。伊朗高原的埃蘭自青銅時代初期起便 ... 於 baike.baidu.hk -

#80.圖輯:幾千年波斯文明伊朗歷史古蹟一窺 - 東森新聞

伊朗 在古希臘語中稱為波斯,歷史可追溯到公元前4千年,文物古蹟難以計數。 於 news.ebc.net.tw -

#81.[講座] 11/7《波斯古文明》伊朗的前世今生(蔡業聖)

伊朗 的全名是「伊朗伊斯蘭共和國」(Islamic Republic of Iran),是波斯人為主的國家,擁有特殊的歷史淵源和文化特色。我們對於伊朗的認識,普遍較為模糊、生疏,同時也 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#82.Ep.85 波斯帝國嫡系傳人| 伊朗拜火教聖火兩千年不滅| 放莒光 ...

大家想到伊朗,腦中浮現的關鍵字是什麼? ... 作為古老波斯帝國的嫡系傳人,伊朗傳承了精彩豐富的古典文化,而後又融合了由 ... David 解鎖地球:旅行、歷史、文化. 於 podcasts.apple.com -

#83.《波斯札记(走进新闻背后的伊朗历史,重新审视中波文明间千 ...

波斯札记(走进新闻背后的伊朗历史,重新审视中波文明间千丝万缕的联系),穆宏燕. 於 www.megbook.com.tw -

#84.伊斯蘭文化:伊朗伊斯蘭|最新文章 - 科技大觀園

中世紀後期,伊朗出現了由具有蘇非道團(Tariqa)背景的薩法維氏族所建立的薩法維朝(the Safavids,西元1501−1736)。薩法維氏族確切起源並不清楚,但這無損於薩法維帝國 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#85.伊朗的歷史

阿契美尼德帝國,又稱波斯「第一帝國」。公元前549年居魯士二世統一波斯,建立阿契美尼德王朝。 於 www.travel104.com.tw -

#86.聖地傳奇》波斯天堂、夢想中東、伊朗古文明德黑蘭經典十日

充滿精彩歷史的遺跡中有多處已列於UNESCO世界文化遺產之中。雖曾經歷經許多外族的戰亂與征伐,但都能以堅毅的韌性反而融合多元文化得以在外族統治下蓬勃發展。 於 www.ggogo.com -

#87.波斯與伊朗歷史大事件記年表(1979年以前)|建議收藏

伊朗 是世界上最古老文明的故鄉,其歷史及聚居點可追溯到公元前4000年。曾建立多個帝國,如阿契美尼德王朝、薩珊王朝以及薩菲王朝等,遍及西亞、中亞和南亞 ... 於 kknews.cc -

#88.《城市特警隊》、《都柏林謀殺案》與《波斯:伊朗歷史的起源 ...

《城市特警隊》、《都柏林謀殺案》與《波斯:伊朗歷史的起源》等BBC 1 月全台首播推薦影集、節目整理懶人包 · BBC First 頻道精采影集 · BBC Earth 頻道帶來 ... 於 news.agentm.tw -

#89.都柏林謀殺案》與《波斯:伊朗歷史的起源》等BBC 1 月全台 ...

《城市特警隊》、《都柏林謀殺案》與《波斯:伊朗歷史的起源》等BBC 1 月全台首播推薦影集、節目整理懶人包. 電影神搜. 發布於2021年01月01日01:51 • 電影神搜. 於 today.line.me -

#90.伊朗歷史 - Wikiwand

伊朗歷史 與大片地域的歷史糾纏在一起,該地域西起底格里斯河,東至印度河及錫爾河,北起高加索、裡海及鹹海,南及波斯灣、阿曼灣與埃及。 伊朗高原的埃蘭自青銅時代 ... 於 www.wikiwand.com -

#91.【波斯瑰寶】伊朗古文明之旅14天 - 三商旅行社

此地連結了伊朗高原與美索不達米亞的古貿易道路,保存了古伊朗歷史上的重要階段如米底亞、阿契美尼、薩珊及伊兒汗時期的遺跡。此地最重要的考古遺跡是紀元前521 年波斯帝國 ... 於 3st.grp.com.tw -

#92.中華民國與伊朗國間文化專約- Article Content

中華民國四十六年十一月十一日中華民國外交部部長葉公超與伊朗帝國外交部部長阿里‧戈 ... 第三條締約雙方在其本國領土內對彼此間之語文、歷史及其他文化科目之研究應予 ... 於 law.moj.gov.tw -

#93.2023年12月波斯歷史、文化、宗教考察之旅:伊朗(十五天)

內容. 行程推介. 歷史:參觀多個博物館以深入了解和欣賞伊朗的歷史文化【伊朗考古歷史博物館Iran Bastan Museum、 ... 於 wp.ccl.org.hk -

#94.伊朗:歷史沿革,早期文明,古波斯帝國,希臘化時期,安息王朝,薩珊 ...

伊朗. 伊朗伊斯蘭共和國(英語:Islamic Republic of Iran,波斯語:جمهوری اسلامی ایران),簡稱伊朗。位於西亞, ... 於 www.newton.com.tw -

#95.伊朗简史

公元前7世纪中叶,米底部落击败周围其它部落,建立了伊朗历史上第一个统一的雅利安人国家。公元前6世纪初,米底部落征服伊朗西南部的波斯部落,并灭亚述帝国,其疆域扩至现 ... 於 ir.china-embassy.gov.cn -

#96.伊朗: 從瑣羅亞斯德到今天的歷史 - Taaze讀冊生活

伊朗 :從瑣羅亞斯德到今天的歷史(二手書). 作者:麥克.安斯沃西. 出版日期:2018-08-22. 出版社:廣場出版. 於 www.taaze.tw -

#97.岌岌可危的伊朗歷史古蹟 - 時空偵探的歷史行腳- 痞客邦

岌岌可危的伊朗歷史古蹟 ... 如果各位最近有留意國際新聞,相信您一定知道美國在本月月初以無人機刺殺了伊朗少將卡西姆·蘇雷曼尼(Qasem Soleimani),而兩國 ... 於 victorsong.pixnet.net