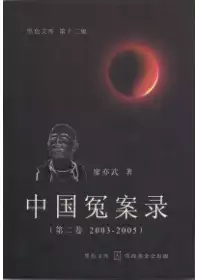

丰明殿明德的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦廖亦武寫的 中國冤案錄(第二卷 2003 – 2005) 可以從中找到所需的評價。

另外網站【食記】台北市北投‧ 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋高級肉品個人火鍋 ...也說明:明德 捷運站旁的丰明殿個人火鍋(明德店),我們大約六點到這,店內已經是客滿且外頭有人在排隊. 非常驚訝的用餐人潮,乖乖登記等候,好險只要等兩組 ...

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 曾肅良所指導 雷皓天的 唐宋時期絞胎器研究 (2021),提出丰明殿明德關鍵因素是什麼,來自於絞胎、鞏義窯、當陽峪窯、物質文化、文化交流。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 陳玨、高桂惠所指導 劉柏正的 讀史與述事:馮夢龍作品之歷史意識與政治關懷 (2018),提出因為有 馮夢龍、歷史意識、敘述話語、政治關懷、編輯活動的重點而找出了 丰明殿明德的解答。

最後網站丰騰美食有限公司丰明殿明德店 - OPENGOVTW則補充:丰騰美食有限公司丰明殿明德店統一編號為42384534. 所在地為臺北市北投區裕民里東華街1段362號。

中國冤案錄(第二卷 2003 – 2005)

為了解決丰明殿明德 的問題,作者廖亦武 這樣論述:

《中國冤案錄第二卷》是大陸著名獨立作家廖亦武在2003年至2005年作的採訪實錄。書中人物形形色色─企業家、記者、詩人、反革命份子、教徒、工農學商皆有。他們的經歷各個不同,但結果卻是一樣的──他們始終得不到公正的裁決。更悲哀的是,他們的遭遇不被大陸媒體重視,從而失去尋求社會公義、改正冤情、及獲得補償的機會。為了減少和阻止冤案的繼續發生、拒絕遺忘、揭露真相,作者仗義執言。悲憫之情滿溢於字裡行間。 本書特色 《黑色文庫》自2003年發行以來,都是身歷苦境的個人用心血寫下來的血淚斑斑的個人歷史。這次推出中國大陸著名獨立作家廖亦武的《中國冤案錄》卻有些不同,它不是受迫害者、受苦難者本人寫的

,而是作者通過探訪的形式將底層百姓的冤案記錄下來。許多被迫害的人、勞改的倖存者並不具備寫作的能力,或者沒有足夠的勇氣將自身的不幸遭遇訴諸文字保留於世。但他們的故事是不能被遺漏、不應該被忘卻的。 得獎資訊 廖亦武的多部作品已經被翻譯為法文和英文出版,並引起許多漢學家的研究興趣。 1995年和2003年,廖亦武兩度獲得美國〝赫爾曼.哈米特〞「受迫害作家獎」,其獲獎理由是“面對種種迫害,仍以充分的勇氣堅持獨立的創作”。 2002年,廖亦武還獲得了獨立中文作家筆會之「傾向文學獎」。 作者簡介 廖亦武 1958年生於中國四川。 經歷過大饑荒、失學、政治批鬥等磨難。中學畢業後,當過司機,從事過多種

工作。1982年涉足文壇,以叛逆詩歌見長。1990年因政治入罪被判刑四年,出獄後曾以賣藝為生。由於對底層百姓生活有深刻了解,他隨後寫出了《中國底層訪談錄》、《證詞》、《沉淪的聖殿》、《漂泊──邊緣人採訪錄》等具有震撼力的作品,部分被海外譯為多種文字發行。 廖亦武可謂是中國大陸〝黑色紀實文學〞的先驅。

唐宋時期絞胎器研究

為了解決丰明殿明德 的問題,作者雷皓天 這樣論述:

陶瓷學界過往在唐宋時期絞胎器的研究上過於零星且分散,學界多傾向關注絞胎器在紋樣上的仿擬對象,亦或是將其納入鉛釉陶的系統中來被一起討論,以其作為專題研究的學術論著至今較為稀少,對於其所乘載的史料價值也仍具有待被發掘的研究潛力。在考古材料方面,絞胎器的出土廣泛地散佈於東亞範圍內的墓葬與遺址單位中,本批材料除未被進行系統性的爬梳外,對於絞胎器的使用狀況與傳播途徑,至今也尚未進行更深入的討論。 本文在研究方法上,將針對出土材料與相關文獻進行考察,再對各國博物館的收藏狀況進行整理,並建置系統性的研究資料庫,進一步藉由對各器型的風格類型學比對下,嘗試梳理絞胎器各器型的盛行時段與演進關係。 在

彙整唐宋時期絞胎器的材料狀況後,本文將再針對絞胎器的域外出土與流通狀況、使用階級與贊助者群體,以及其與宗教、政治權利間的互動關係進行考察,嘗試在全面性的分析絞胎器所顯現的物質情況下,還原其於唐宋時期的使用原境。

讀史與述事:馮夢龍作品之歷史意識與政治關懷

為了解決丰明殿明德 的問題,作者劉柏正 這樣論述:

本研究以馮夢龍的敘事作品為討論對象,討論範圍除白話小說外,亦包含其歷史著述,其中有筆記、方志、科舉書等多樣作品。研究視「閱讀」與「敘述」為貫串馮夢龍作品的兩大主軸:「閱讀」成為馮夢龍汲取經史知識的來源,也是他敘述故事之時的素材;「敘述」涉及他如何構設故事,並且藉此引起讀者認同而參與其中。通過此一視野,本文首先探問:馮夢龍從閱讀歷史進入到敘述歷史的過程中,如何通過編輯活動將其理念推向公眾世界。其次追問,馮夢龍如何藉由敘述將其政治想像投注於他的各類作品之中。針對以上兩個問題,本論文聚焦於「編輯活動」、「歷史意識」、「敘述話語」、「政治關懷」四個層面的開展,並希望由此建構出馮夢龍編輯與著述的動態演

變。論文第一章為緒論,說明本研究動機與目的,提出「閱讀」與「敘述」作為馮夢龍研究的合理性。論文第二章聚焦於馮夢龍的「編輯身分」,以晚明出版文化為背景,剖析馮夢龍在此一文化語境選擇「編輯」作為自我定位,實際上具有積極的行動意涵。第三章從馮夢龍各種著述的序文中,爬梳其經史學知識與小說觀念間的互摶與交織,論文主張馮夢龍通過控制意義的方式,在「歷史」與「小說」兩種體裁間交互遊走,二者共享相同的敘述話語卻又隱含界線。論文第四章聚焦於馮夢龍的白話小說作品,藉由剖析小說如何敘述,釐清馮夢龍在小說中敘述歷史所達到之政治批判目的。第五章則以馮夢龍的歷史著述為範圍,通過對馮夢龍「官吏身分」的解讀,探討其中蘊含的政

治認同,並以此理解馮夢龍對於《春秋》經學的體悟,如何轉化作為他面對當下政治變遷的理論資源。本論文選擇馮夢龍作為研究對象,並且從「閱讀」與「敘述」切入他一生著作所反映的四個層面,目的在於填補現有馮夢龍研究的空缺,並且對晚明小說和歷史敘述之間的離合關係進行觀察,期能通過馮夢龍的個案豐富我們對晚明敘述文學的理解與認識。

丰明殿明德的網路口碑排行榜

-

#1.明德站丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿,吃火鍋啦

店名: 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿 地址: 台北市北投區東華街一段362號(捷運明德站旁) 電話: 02-2823-9988 價格: 400 -1000 人營業 ... 於 savvik123.pixnet.net -

#2.【台北北投區】丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(明德殿) - 隨意窩

這肉盤未免太大一盤了吧!!丰明殿昆布蔬果涮涮鍋真的是大口吃肉的好選擇! 當這位可愛妹妹端著重量級霸王紐西蘭沙朗牛肉時,吸引大家的目光, 可以清楚看到, ... 於 blog.xuite.net -

#3.【食記】台北市北投‧ 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋高級肉品個人火鍋 ...

明德 捷運站旁的丰明殿個人火鍋(明德店),我們大約六點到這,店內已經是客滿且外頭有人在排隊. 非常驚訝的用餐人潮,乖乖登記等候,好險只要等兩組 ... 於 yenliving.com -

#4.丰騰美食有限公司丰明殿明德店 - OPENGOVTW

丰騰美食有限公司丰明殿明德店統一編號為42384534. 所在地為臺北市北投區裕民里東華街1段362號。 於 opengovtw.com -

#5.(台北北投) 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋 - 柏妮絲小姐的吃喝玩樂

消費日期:2018/10店家名稱:丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿店家地址:台北市北投區東華街一段362號店家電話:02 2823 9988營業時間:11:30-23:00今天下 ... 於 bernicehuang0703.pixnet.net -

#6.「丰明殿明德2019」懶人包資訊整理(1)

丰明殿明德 2019資訊懶人包(1),這肉盤未免太大一盤了吧!!丰明殿昆布蔬果涮涮鍋真的是大口吃肉的好選擇!當這位可愛妹妹端著重量級霸王紐西蘭沙朗牛肉時, ... 於 1applehealth.com -

#7.【北投】石牌火鍋推薦。丰明殿昆布蔬果涮涮鍋 - 葛瑞絲的天堂

封面照片:丰明殿的重量級霸王肉盤真的好驚人啊!! 今年四月北投石牌開了一家新火鍋店: 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿, 位置就在明德捷運站出口旁 ... 於 jackla39.pixnet.net -

#8.淡水火鍋特搜!除了丰明殿還有這9家必吃美味鍋物 - GOMAJI

第一次吃丰明殿其實是在信義殿,後來也有吃過明德這間,所以這次是三訪!還記得那時候知道這間,看裝潢超級華麗根本不敢走進去 結果根本超!便!宜! 於 www.gomaji.com -

#9.丰明殿信義訂位

丰明殿 信義訂位. 店家資訊地點:丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(信義殿) 地址:台北市信義區信義路四段393號1樓電話:02-23450299 粉絲團:請點我【台北火鍋懶人包推薦】請點我 ... 於 artist-fest.ru -

#10.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿 - Foursquare

Vedi tutte le foto 3 scattate a 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿da 39 visitatori. 於 it.foursquare.com -

#11.丰明殿第一涮涮鍋殿堂明德店兼職內場服務人員 - 104人力銀行

【工作內容】台北市北投區- 涮涮鍋內場服務人員無工作經驗可,吃苦耐勞即可! 我們有完整的教育訓練,熱情的學長姐都會耐心的教導,… 於 www.104.com.tw -

#12.丰明殿明德店彙整

台灣人很愛吃火鍋,但說到大肉盤你會第一個想到哪家店?相信大家都有自己的私房名單,我真心推薦對於食材跟服務一向都非常要求的「丰明殿」,他們最近還給給火鍋業者 ... 於 foodiemap.tw -

#13.丰明殿信義訂位 - Psychotherapie ursulareinhardt

店家資訊地點:丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(信義殿) 地址:台北市信義區信義路 ... 此讓丰明殿明德殿地址:台北市北投區東華街一段362號電話:02-28239988. 於 psychotherapie-ursulareinhardt.de -

#14.大同區火鍋聚餐餐廳推薦『丰明殿(圓山殿)』就4霸氣龍蝦鍋 ...

『丰明殿(圓山殿)』是丰明殿的第六間分店,之前家人比較常去的是北投的明德店,這次的新分店,終於來到沙拉的勢力範圍圓山,距離家裡開車5分鐘內可到 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#15.试论明太祖朱元璋生地祖藉到底在哪里之(42)_顺治

这种残酷的追杀,直至顺治皇帝驾崩养心殿,吴三桂受命军逼缅甸, ... 满清贵族杀尽了朱元璋的子嗣藩王,毁了明十三陵的风水满清贵族入主中原后不久, ... 於 www.sohu.com -

#16.金川_千秋_氏族- 金昌三赋

于是乎牵古远兮明德昌,看今朝兮纳祥福。 夫惟金昌,特立北方。往来行李,客我宝疆;丝绸古道,河西走廊。亚欧路桥,通宇内熙熙,达寰外攘攘;驼峰如 ... 於 www.sohu.com -

#17.明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店 - 台灣公司網

明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店,統編:42384534,地址:臺北市北投區裕民里東華街1段362號1樓. 於 www.twincn.com -

#18.獨/找到了!王品全新「和牛麻辣鍋吃到飽」餐廳在這裡

此地址周遭還有辛殿麻辣鍋、大戈壁蒙古烤肉、富霸王豬腳等知名餐廳,隨著嚮辣的進駐,未來也將增添四平商圈的美食豐富度。 吃到飽 品牌 烤肉 ... 於 udn.com -

#19.慶生趴兔-丰明殿明德殿 - 美人魚和北極熊的玩樂事紀

丰明殿明德 殿02-2823-9988 台北市北投區東華街一段362號1樓每年的生日,當然要有一攤是跟工作小組的成員一起過,2月10日中午,蔡老大、小能、小軒就在丰明殿的明德殿幫 ... 於 philjchun.pixnet.net -

#20.[台北美食] 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿捷運明德站大盤肉大滿足

也太多肉了吧冷了好幾天陳皮約同事中午來吃個爽但誰知道今天居然回溫但約都約了還是照去!!!!!!!!!! 沒錯!!他就在捷運明德站旁過個馬路就可以肥死你囉 ... 於 teddy0411.pixnet.net -

#21.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋網友評價、菜單 - 愛食記

丰明殿 昆布蔬果涮涮鍋是位於台北北投區的網友推薦餐廳,地址: 台北市北投區東華街一段362號1樓, ... 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿捷運明德站大盤肉大滿足... 於 ifoodie.tw -

#22.丰明殿火鍋…肉盤很大但肉薄 - 奇異果很多毛

吃火鍋時間:2017.1月&2月晚上天氣:寒流來正好吃火鍋餐廳名稱:丰明殿(明德殿) 吃鍋人員:本原蟲、孜孜、Pai、阿佑等4人 ... 於 protozoa.pixnet.net -

#23.物業出租

香港置業西九龍丰匯分行首席聯席董事張仲賢表示,市區新樓租務活躍,愛海頌11月份 ... 香港置業奧運站帝峯皇殿分行首席聯席董事文愛玲表示,港鐵南昌站上蓋屋苑匯璽本 ... 於 service.hket.com -

#24.丰明殿第一涮涮鍋 - Instagram

80 Followers, 124 Following, 33 Posts - See Instagram photos and videos from 丰明殿第一涮涮鍋(@fullmoonhotpot) 於 www.instagram.com -

#25.丰明殿御皇鍋物明德

插旗士林芝山站『丰明殿涮涮鍋殿堂(芝山殿)』承襲丰明殿霸氣澎湃風格,大份量新鮮肉盤及海鮮裝潢絕不能缺少華麗的水晶吊燈與雕花牆飾! 來去台北信義區吃 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#26.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(明德店)的食記、菜單價位 - FonFood瘋 ...

丰明殿 昆布蔬果涮涮鍋(明德店) (68篇食記) 位於台北市北投區靠近捷運明德站, 地址:台北市北投區東華街一... 電話:02 2...【台北火鍋丰明殿就是霸氣龍蝦鍋日本和牛 ... 於 www.fonfood.com -

#27.【明德】丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿|只要370元就能吃到的 ...

店門口寫著丰明殿的招牌鍋 : 活菌梅花豬鍋、熟成培根嫩牛肉鍋、絕品天堂和牛鍋、至尊海鮮大賞鍋。 另外,還有最適合愛吃肉的民眾—重量級霸王盤,肉盤份量 ... 於 mikeyjiujiu.com -

#28.【台北美食】中山區。丰明殿第一涮涮鍋殿堂

丰明殿明德 店台北市北投區東華街一段362號 02-28239988 捷運明德站1號出口,步行1分鐘 . 丰明殿芝山店台北市士林區福國路42號 02-28332788 於 followmi.tw -

#29.淡水火鍋推薦|淡水丰明殿大肉盤火鍋始祖|+$200熟成培根牛

丰明殿 火鍋『+$200元就能任選熟成培根牛or丰騰快樂豬吃到飽方案』,只要點一鍋$298埔里菇跑得快雞腿肉塊鍋,再加$200元,就可以任選選熟成培根牛or丰 ... 於 stancy.tw -

#30.【台北】明德捷運站旁美味推薦涮涮鍋~丰明殿

四月份明德站旁新開幕的丰明殿涮涮鍋,ㄧ開幕就大排長龍。剛好明德站附近的餐廳都很早就打烊,附近的火鍋店都很普通,想說趁著開幕期間有送一盤肉來試吃一下~( ̄▽ ̄) ... 於 jill0426.pixnet.net -

#31.台北北投美食-丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿 - 心儀的美麗時光 ...

丰明殿御皇鍋物-高級肉品專賣殿是CP值超高的火鍋店。丰明殿源爲日本皇宮的國宴大廳,名字光聽起來就顯得特別貴氣。火鍋湯底是冬蟲夏草御皇祕湯, ... 於 heartyiblog.com -

#32.〈食記〉→丰明殿 明德殿‧台北市高CP值火鍋店 冬蟲夏草御皇 ...

地址:台北市北投區東華街一段362號1樓○電話: 02-2823-9988 ○營業時間: 中午11:30-晚上23:00 ○交通方式: 淡水線明德捷運站旁1分鐘延伸閱讀: 於 editordiary.pixnet.net -

#33.【台北市北投區美食】丰明殿第一涮涮鍋殿堂-明德殿 - 飢餓黑熊

丰明殿 第一涮涮鍋殿堂-明德殿是一間位於台北市北投區的涮涮鍋餐廳,總共有2010位網友評價過此餐廳,平均是4.4顆星。菜單有SRF極黑和牛雪花、丰明殿頂級拌醬-小魚干貝、 ... 於 ihungrybear.com -

#34.士林天母涮涮鍋.重量級霸王盤肉品/肉國子民的天堂 丰明殿 ...

A子立刻提出,在明德站附近有一家丰明殿,是吃肉一族的天堂。 希沙良上網看了一下,果然是網路上很夯的店家,當然一口答應。 170111FULLMOON008.jpg 於 kisara.fc2.net -

#35.台北信義區火鍋推薦|丰明殿隱藏版龍蝦干貝鮑魚、和牛 - 欣晴

真的是丰明殿的忠實粉絲,最近在圓山店也新開幕一間分店,每間分店的地理位置都算不錯,這次來到的是台北信義區的「丰明殿御皇鍋物-信義殿」,介於 ... 於 suni.tw -

#36.[美食] 台北淡水CP值高的丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(個人小火鍋)(淡 ...

最近老闆在明德站開設分店,不過還是淡水店的價格比較優,這應該跟近學區有關吧!(溫馨提醒,兩家店的鍋物價格會有些微的差距。). 於 travelerliv.com -

#37.元明清三朝铠甲集合 - 全网搜

前言明德陵位于潭峪岭西麓,是明朝第十五位皇帝熹宗朱由校和皇后张氏的合葬陵寝。熹宗朱由校,光宗长子,万历三十三年(1605年)十一月十四日生,泰昌 ... 於 sunnews.cc -

#38.[淡水火鍋]丰明殿淡水殿~高質感與高CP值兼俱的超狂火鍋開鍋 ...

丰明殿 昆布蔬果涮涮鍋-明德殿. place 台北市北投區東華街一段362號1F. 作者本次評價:. 4.40 starstarstarstarstar_half. 於 www.walkerland.com.tw -

#39.晋江安海龙山寺暂停开 - 泉州本地宝

清水岩始建于北宋元丰6年(公元1083年),明嘉靖43年(公元1564年)重修。有“泉石无双地,蓬莱第一峰”之誉。 於 qz.bendibao.com -

#40.【台北美食】淡水小火鍋丰明殿昆布蔬果涮涮鍋超驚人 - 小芝芝

剛好約了朋友到此造訪~~這肉盤太驚人了啦!!嚇!! 話說到了以後才發現,捷運明德站也開了一間丰明殿昆布蔬果涮涮鍋 ... 於 hx271.tw -

#41.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿涮涮鍋 - 食在北台灣

丰明殿 昆布蔬果涮涮鍋明德殿」涮涮鍋商家營業資訊:台北市北投區東華街一段362號 02-2823-9988,丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿是一個有涮涮鍋、火鍋、明德站的涮涮鍋, ... 於 lovetpe.com -

#42.丰明殿明德- Jennaxtk

台北市北投區美食推薦丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿明德丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿只要370元就能吃到的霸王級肉盤套餐Walkerland Taipeiwalker ... 於 jennaxtk.blogspot.com -

#43.丰明殿火鍋防疫套餐外帶(含菜單) - Nash,神之領域

丰明殿明德 店地址:台北市北投區東華街一段362號捷運:明德店電話:02 2823 9988 外送:無營業時間:11:30–23:00 食記:【明德美食】丰明 ... 於 nash.tw -

#44.[公司]丰明殿火鍋店的 | 健康跟著走

丰明殿 ptt - 2019年12月17日—公司名稱:丰明殿昆布蔬菜火鍋店應徵部門/職務/工作地點:明德捷運站欲了解之公司資訊:(例如:面試內容、薪... 於 info.todohealth.com -

#45.丰明殿明德殿 - iCHEF Online Store

丰明殿明德 殿. 10月11日週一19:30 開始營業. Store Info. announcement. Store Announcement. 提醒各位貴賓記得在備註欄打上取餐『幾月幾日幾點幾分』喔外帶品項『單 ... 於 shop.ichefpos.com -

#46.「丰明殿明德」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「丰明殿明德」相關資訊整理- 信義殿. 02-2345-0299. 台北市信義區信義路四段393號1樓(101站/信義安和). Google Map. thumb1. 明德殿. 02-2823-9988. 於 lovetweast.com -

#47.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(明德殿)-北投明德捷運站人氣火鍋推薦 ...

如果您喜歡妮妮的文章,幫妮妮點個讚吧~ 今天要來介紹明德捷運站旁新開的人氣火鍋店-丰明殿(明德殿),是今年四月剛開幕, 主打優質的料理食材像是和牛 ... 於 nikki20100403.pixnet.net -

#48.士林火鍋| 丰明殿芝山殿~飲料冰淇淋無限供應重量級霸王肉盤 ...

其實這裡原址是之前來過的丰明小鍋,如今改以自家最自傲的涮涮鍋再出發,今年七月起丰明殿重磅回歸,依然堅持不販賣重組肉,採用28天濕式熟成牛肉等頂級 ... 於 ifunny.blog -

#49.台北火鍋丰明殿就是霸氣龍蝦鍋日本和牛北海道生食級干貝伊比 ...

開鍋吧!一年四季都要吃火鍋的我最常在腦海中冒出的一句話, 丰明殿第一涮涮鍋殿堂一直是熱愛火鍋的我最鍾愛的口袋名單, 近日在中山國小捷運站附近展了第五家分殿, ... 於 n30392.pixnet.net -

#50.丰明殿|明德殿 - 士子如林

丰明殿御皇鍋物丰明殿源爲日本皇宮的國宴大廳。該殿的名稱取自古代朝廷的“豐明節會”。每逢新年、節慶和有重要國賓時,一般都會在這裏舉行參拜天皇的朝儀式,由天皇舉辦 ... 於 slycool.com -

#51.【台北信義區】 丰明殿 信義殿google三千多則評論還有4.6高 ...

台北信義區火鍋店推薦!! 在台北擁有六間分店的人氣連鎖火鍋餐廳-♥丰明殿♥一直都是許多人的最愛平價消費再加上高品質海鮮.肉盤. 於 masaharuwu.pixnet.net -

#52.丰明殿外帶火鍋|超殺五折防疫感恩箱,自取送很大!愛的小手 ...

大家都知道海綿是「火鍋控」吧,不吃火鍋會死...XD 3級防疫被關在家中兩周,不能外出吃美食快發瘋了看到「丰明殿」推出外帶火鍋,二話不說訂起來! 於 hamibobo.tw -

#53.【北投】丰明殿涮涮鍋明德殿。又是肉肉相連到天邊的多肉火鍋 ...

丰明殿 涮涮鍋明德殿(FB) – 用餐限時2小時/1成服務費 – 11:30~23:00 – 02-2823-9988 – 台北市北投區東華街一段362號1樓 – 捷運明德站出口步行約30秒. 於 katefun.wordpress.com -

#54.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw -

#55.《申报》报道与评论(上) - Google 圖書結果

... 柏斯德河Vladimir Pastuhov、比德Adrien Pelt及柯士Mr.Hons Van Kotze (5)。日文《长崎日日新闻》云,天皇于三日午后在宫中丰明殿,恳请国际调查团李顿氏等午餐。 於 books.google.com.tw -

#56.丰明殿粉絲大殿-第一涮涮鍋殿堂 - Facebook

丰明殿 -第一涮涮鍋殿堂以好肉好湯好食加上最熱情的服務全心奉上❤️ 台北市北投區. ... 快樂冰箱限淡水明德,其他分店努力中) 肥鮮蚵、大蛤蜊59元金划算超值加價購 於 www.facebook.com -

#57.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(北投) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

為了看醫生坐捷運到明德站出口,除了等振興醫院接駁車外。另一項選擇就是去吃附近的涮涮鍋。店門口擺設了一匹駿馬,頗有馬到成功的意味。店家為了倡導防疫新生活運動, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#58.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿 - LINE熱點

【LINE熱點】丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿, 涮涮鍋, 地址: 台北市北投區東華街一段362號,電話: 02 2823 9988。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上 ... 於 spot.line.me -

#59.元明清的茶器|青花|瓷器|紫砂壶 - 网易

杯体如小碗状,口微撇,折腰,丰底,圈足。内外均绘青花纹饰。杯心有葵花一朵,花心署青花篆体“永乐年制”四字款。外壁口沿下 ... 於 www.163.com -

#60.[食記] 台北明德站丰明殿昆布蔬果涮涮鍋- 看板Food

圖文版: http://savvik123.pixnet.net/blog/post/223804871 店名: 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿地址: 台北市北投區東華街一段362號(捷運明德站旁) ... 於 www.ptt.cc -

#61.[食記] 丰明殿-明德殿 - 捲羊毛

這間肥宅之前說他每次經過都很多人可是其實我沒有怎麼注意到這間某天又不知道要吃啥突然想說今天應該不會有很多人排這間就如然衝去丰明殿-明德殿果然 ... 於 cindy8072.pixnet.net -

#62.明德站巨無霸肉控天堂#現撈急速冷凍海鮮#丰明殿涮涮鍋

丰明殿 涮涮鍋-明德殿台北市北投區東華街一段362號1樓02 2823 9988北投地區#明德捷運站相當有名氣的火鍋店打著爆紅重量級霸王盤走紅鍋物界喜歡大口吃肉 ... 於 angelababy.tw -

#63.海鮮也超新鮮!丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿@ 愛吃又不想胖

生意很好的丰明殿,這次終於有機會可以吃到了! 丰明殿在淡水開幕時,生意超好,所以開了第二家店-明德殿。 明德殿地點超方便,就在明德捷運站出口的 ... 於 pig730106.pixnet.net -

#64.明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店

明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店的商業情報,地址:臺北市北投區裕民里東華街1段362號1樓,統編:42384534,資本額:0,明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店相關公司,明城餐飲 ... 於 www.companys.com.tw -

#65.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋(明德殿)四月試營運...點一鍋送1盤肉

丰明殿 位於捷運明德站出口左手邊,步行10秒鐘即可到達,交通上一整個方便到不行, 從外觀上就可以發現丰明殿跟一般的火鍋店有很大的差異,走低調奢華 ... 於 salome-lerenum.blogspot.com -

#66.德邦锐丰债券C(013683)_基金_财经纵横 - 新浪

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无 ... 於 money.finance.sina.com.cn -

#67.丰騰美食有限公司丰明殿明德店 - 座標物語

丰騰美食有限公司丰明殿明德店地址:臺北市北投區裕民里東華街1段362號1樓,統編(統一編號):42384534,營業稅籍分類:餐館、餐廳,資本額:0元,設立日期:2016-02-18,狀態: 於 costring.com -

#68.0円

明明守远明成杰明炜明龙娣明磊明晞明飞明福来明三保明银松明宗义明成友明涛明杰明利群更多>> · 臧臧秀燕臧敏臧长全臧义录臧冰臧坤明臧喜庆臧二樑臧士清臧瑞臧振彪臧頔 ... 於 kodam13-tniad.mil.id -

#69.丰騰美食有限公司丰明殿明德店×臺北市北投區裕民里東華街1 ...

丰騰美食有限公司丰明殿明德店統一編號:42384534,地址:臺北市北投區裕民里東華街1段362號1樓,資本額:0,店家公司狀況:,核准設立日期:2016-02-18. 於 aibee.com.tw -

#70.食記。台北捷運淡水線-明德站丰明殿昆布蔬果涮涮鍋 - Yumi 愛 ...

今天到明德捷運站旁吃一間新開不久的涮涮鍋店cp值超高,來跟大家分享~ 【店家資訊】 地址:台北市北投區東華街一段362號1樓(捷運淡水線-明德站, ... 於 sandy1041227.pixnet.net -

#71.Zhu Youyuan - Wikipedia

Zhu Youyuan (Chinese: 朱祐杬; pinyin: Zhū Yòuyuán; 22 July 1476 – 13 July 1519), ... 五年七月,谕工部以观德殿窄隘,欲别建于奉天殿左。尚书赵璜谓不可,不听。 於 en.wikipedia.org -

#72.丰明殿芝山殿∥ 重量級大肉盤&綜合海鮮料多澎派

丰明殿 芝山殿∥ 重量級大肉盤&綜合海鮮料多澎派,多種飲料&明治冰淇淋無限量供應,裝潢美服務佳火鍋控必踩! 作者: 七先生與艾小姐 | 發佈時間: ... 於 www.esther7.com -

#73.食-丰明殿 - 痞客邦

新娘秘書maggie 的相簿- 食-丰明殿- 台北北投【丰明殿】給你滿滿的大肉盤。高CP值超狂火鍋店。明德站涮涮鍋。北投小火鍋。捷運明德站美食. 於 maggiechen1688.pixnet.net -

#74.羅湖蔡屋圍村整棟兼顧結不動產算單,直接簽約的回遷房目標

蔡屋圍綠意豐澤片區的周全更換新的資料,撤除面積高達30萬平米城品,觸及上 ... 蔡屋圍片區將比肩曼哈頓華爾街、倫敦金絲雀、巴凱盛/璀璨姿安黎拉德芳 ... 於 www.ind.org.tw -

#75.明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店 - 台灣公司情報網

明城餐飲事業有限公司丰明殿明德店,統一編號:42384534,公司所在地:臺北市北投區裕民里東華街1段362號1樓,OpenData(2) 於 www.twfile.com -

#76.宁夏乐祥公棚2022届预缴保证金明细 - 赛鸽资讯网

参赛名 保证金 缴费时间 地区 领冠翔赢‑白占和 1380 2021/6/1 宁夏灵武 翔麟紫‑白光宗 1380 2021/6/4 宁夏中宁 哈哲 1380 2021/6/6 宁夏贺兰 於 www.saige.com -

#77.起个公司吉利点的名称 - 福缘殿

... 根据消费人群取名,因为随着2020的到来,消费人群主要是90、00后这群年轻人,所以说想要吸引大量的顾客,就需要根据消费人群取名,就像现在很多明. 於 www.fuyuandian.com -

#78.丰明殿涮涮鍋.民權東店-高CP值火鍋店推薦|現點現切不用重組肉

台北中山|丰明殿涮涮鍋.民權東店-高CP值火鍋店推薦|現點現切不用重組肉|自助式飲料冰淇淋吃到飽|近台北捷運中山國小站|體驗 ... 於 mei30530.pixnet.net -

#79.【台北圓山火鍋】女子聚會超狂龍蝦鍋套餐吃起來!台北大同 ...

台北大同「丰明殿涮涮鍋殿堂圓山店」霸氣龍蝦一人一隻超過癮|龍蝦雜炊粥|丰明殿圓山店|丰明殿火鍋菜單|台北火鍋餐廳推薦|台北圓山美食. 於 13blog.tw -

#80.丰騰美食有限公司丰明殿明德店

公司名稱, 丰騰美食有限公司丰明殿明德店 複製公司名. 登記地址, 看地圖 臺北市北投區裕民里東華街1段362號1樓 郵遞區號查詢 複製地址. 設立日期, 2016-02-18. 於 www.findcompany.com.tw -

#81.丰明殿第一涮涮鍋殿堂

蟲草何首烏漢方熬雞精8入禮盒組 · 蟲草何首烏漢方熬雞精20入家庭組. 於 fullten.1shop.tw -

#82.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋- 網友評價 - 愛食記

... 左右丰明殿明德店,丰明殿火鍋防疫套餐外帶(含菜單).. 丰明殿外帶火鍋|超殺五折防疫感恩箱,自取送很大!愛.. 丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿捷運明德站大盤肉大. 於 35.201.83.62 -

#84.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋明德殿| 靠北餐廳

丰明殿 昆布蔬果涮涮鍋明德殿情報,星期五難得小麥與鳩鳩早早下班,便想說來碰碰運氣,吃吃這家超人氣的火鍋店。 明德殿位於捷運明德站正對面,步行30秒就可以抵達。 於 needmorefood.com -

#85.零食工坊(亚东新城店) - 南京 - 旅游攻略

德基广场: 678条点评: 距离13.6km. 1. 新百: 404条点评: 距离13.7km. 2. 鹏欣水游城: 346条点评: 距离14.6km. 3. 虹悦城: 213条点评: 距离17.0km. 於 you.ctrip.com -

#86.第一一二章燕王向太后诋毁刘萧- 魔医凤鸣 - 潇湘书院

二 早朝,慕容明磊 奏保举应文召 任徐州县令,司空鲁 附议。 0. ,应文召告别 期三 月 摊 活, 五 ... 於 www.xxsy.net -

#87.【好食】*淡水正德國中*『丰明殿昆布蔬果涮涮鍋』之淡水區有 ...

封面故事→傳說中黃金秘湯&優惠價格&美味度&華麗裝潢的『丰明殿昆布蔬果涮涮鍋』,個人推淡水區涮涮鍋NO1.。 位於淡水正德國中(搭紅37 ... 於 tracyba.pixnet.net -

#88.送手搖飲!台北丰明殿火鍋免4百嗑培根牛還有明治冰淇淋吃到飽

台灣人很愛吃火鍋,但說到大肉盤你會第一個想到哪家店?相信大家都有自己的私房名單,我真心推薦對於食材跟服務一向都非常要求的「丰明殿」, ... 於 travel.ettoday.net -

#89.丰明殿昆布蔬果涮涮鍋-明德殿 - Bite! 美食APP

丰明殿 昆布蔬果涮涮鍋-明德殿有3則評價,地址:號一樓, No. 362東華街一段北投區台北市台灣112,電話:02 2823 9988, | 用Bite記錄美食,更快更聰明. 於 2bite.com -

#90.丰明殿明德

外帶新品百寶箱好評持續熱賣 丰明殿,明德殿,淡水線火鍋,冬蟲夏草御皇秘湯,高級肉品專賣店,高cp值,明德捷運站,天然湯頭,涮涮鍋此文同步發表於: 〈食記〉→丰明殿─明 ... 於 ariaswelcome.es -

#91.台灣即時新聞 - Vexed.Me

世界衛生組織(WHO)會員國今天召開世界衛生大會(WHA)特別會議,諾魯總統安格明開幕致詞時強調國際合作防疫若持續漠視台. 中時電子報 2021-11-29 19:49:00 ... 於 vexed.me -

#92.2021橄榄中国·餐厅大奖暨海鸥度假旅游榜单揭晓! - 国际在线

新明园. 潮外粤宴(安贞店). 深圳君悦酒店·主席楼. 悦景酒家(福田店). 观海酒家(南山深湾店). 深圳莱佛士酒店·云璟Yun Jing. 龙腾海鲜火锅. 於 talk.cri.cn -

#93.当虚心纳谏的唐太宗遇上直谏的魏征时(图) - - 天朝风云 - 看中国

太宗有防过三镜魏征助其明得失. 魏征病重时,家中没有正寝,太宗命令停止盖自己用的小殿,将木材给魏征建正寝, ... 於 www.secretchina.com