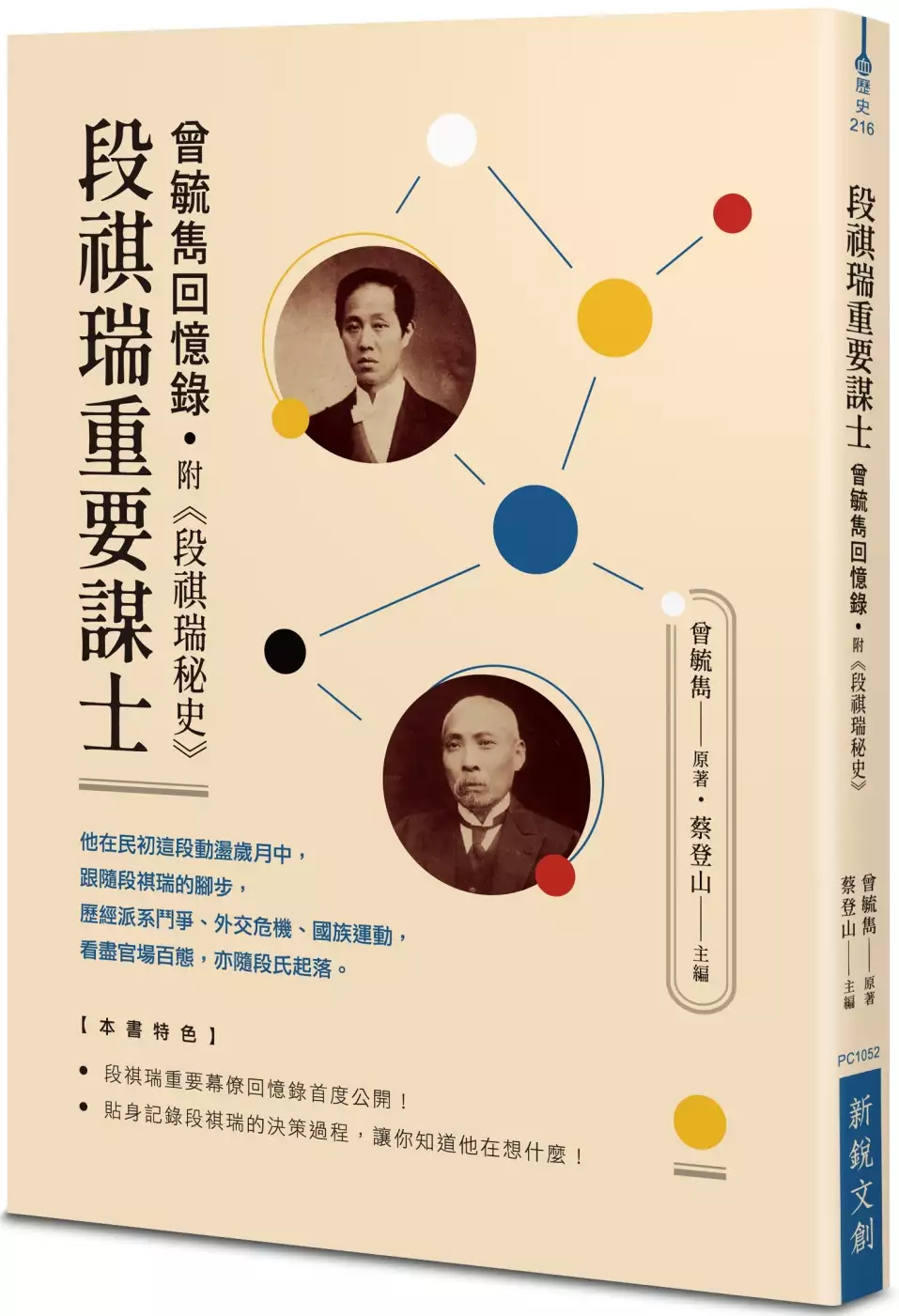

中華民國成立的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾毓雋寫的 段祺瑞重要謀士:曾毓雋回憶錄 附《段祺瑞秘史》 和曹若梅的 漫畫中國歷史關鍵時刻3:晚清衰敗至中華民國成立都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣不教的中國近代史: 中華民國為什麼是現在的樣子? | 誠品線上也說明:◎ 共產黨是陳獨秀成立的,為什麼蔣介石清黨剿共反而幫了毛澤東掌權?◎ 中原大戰,是為何而戰?為何等於證明蔣介石終究無法統治中國?◎ 中共兩萬五千里長征,到底在征 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和小熊出版所出版 。

國立成功大學 藝術研究所 施德玉所指導 甘馥承的 臺灣西式管樂團之發展脈絡探析 (2018),提出中華民國成立關鍵因素是什麼,來自於管樂團、軍樂隊、西式管樂團、西式管樂團教育。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 楊聰榮所指導 胡宏駿的 華語教育作為公眾外交實踐–以巴拿馬為例 (2017),提出因為有 公眾外交、巴拿馬、華語教育、海外華人、替代役的重點而找出了 中華民國成立的解答。

最後網站內政部全球資訊網-中文網則補充:110年中華民國生日快樂! 相挺防疫感謝有你173個宗教團體做公益獲表揚. 警大90,brave go! 110年度地籍圖重測結果自110年10月1日起陸續. 蔡總統視察消防訓練中心:政府 ...

段祺瑞重要謀士:曾毓雋回憶錄 附《段祺瑞秘史》

為了解決中華民國成立 的問題,作者曾毓雋 這樣論述:

本書由兩大部分組成:一為曾毓雋的三部作品:〈憶語隨筆一〉、〈憶語隨筆二〉、〈宦海沉浮錄〉;二為香港《春秋》雜誌於一九二三年在天津對曾毓雋所作之訪談稿。這些內容,多為其所親歷之民初政局變化;以及袁世凱、徐世昌、段祺瑞、張謇等人之事。附錄則為「信史編輯社」於一九二○年所出版之《段祺瑞秘史》原稿,可作為與前文參照之重要史料。此為《曾毓雋回憶錄》首次出版,價值珍貴。研究段祺瑞、甚至北洋軍閥歷史時,曾毓雋的事蹟是不可忽略的。因此其回憶錄雖為薄薄一本,但卻有相當的分量。 本書特色 ★段祺瑞重要幕僚回憶錄首度公開! ★貼身記錄段祺瑞的決策過程,讓你知道他在想什麼!

中華民國成立進入發燒排行的影片

一個酷愛歷史的UP主以獨特視角帶大家讀歷史,看奇聞。創作不易,感謝每一位朋友的支持,不要忘記點訂閱和小鈴鐺哦

臺灣西式管樂團之發展脈絡探析

為了解決中華民國成立 的問題,作者甘馥承 這樣論述:

響應教育部「國家發展重點計畫」中「1. 3 .1活力青少年養成─一人一樂器、一校一藝團」 的實施,臺灣的西式管樂團自民國九十四年後日漸普及,已成為大眾都能接觸及欣賞的演出形式,各地文化中心及藝術場館也常能見管樂團的演出。而管樂團的成員年齡遍及廣泛,國小學生至退休長者皆有,「管樂」儼然已經成為音樂愛好者的聆賞項目之一,而管樂的教育,也順勢成為值得探討的議題。 本文分為三大部分論述臺灣西式管樂教育體制的發展:首先,溯源至臺灣西式管樂器最初被記載的荷蘭、西班牙據台時期,進而延續至明鄭時期、清朝、日治時期的西式管樂記載,將西式管樂團在臺灣的發展脈絡梳理清晰;其次將由西式管樂團在臺灣最早的教育論

起,追溯至日治時期中等學校吹奏樂隊的成立及隨國民政府遷台之中央省訓團的軍樂人才培訓班,這些專業的軍樂人才先後投身教職,成為臺灣西式管樂團教育肇始的始祖;最後,由臺灣西式管樂團教育的興起之時談論至當今現況,並進行軍方、學校及社區管樂團的普查,將西式管樂團在臺灣的發展作歷時性的統整。 經分析後,台灣西式管樂發展脈絡逐一清晰,研究成果可供後續預研究台灣西式管樂的學者相關參考,並對政府機關及音樂界同仁提出未來規畫之建議,希望讓臺灣西式管樂團能有更蓬勃的發展。

漫畫中國歷史關鍵時刻3:晚清衰敗至中華民國成立

為了解決中華民國成立 的問題,作者曹若梅 這樣論述:

華語教育作為公眾外交實踐–以巴拿馬為例

為了解決中華民國成立 的問題,作者胡宏駿 這樣論述:

中華民國與巴拿馬的外交關係始於晚清時期,到中華民國成立後至遷 台,隨著時間進程不斷地透過政治、經濟、文化等外交途徑加強雙方合 作,企圖穩固邦交。中華民國政府遷台後數十年來國際情勢的轉變、中華 民國在國際間外交情勢轉弱等因素,中南美洲邦交國對中華民國的重要性 是與時俱增,不同時期的領導者其外交政策都對此處多所著墨,期望在實 質的外交關係往來上能為中華民國在國際間發聲,爭取外交空間,以維護 一國的主權。 身為中南美洲邦交國之一的巴拿馬也存在為數不少的華人。西元 1854 年 首批華人勞工抵達巴拿馬修築鐵路,為巴拿馬現存最早正式記載華人移民 在巴國的史事。在一百六十二年的移民史中,華人不斷地從

中國、台灣、 港澳地區等地移民至巴拿馬,從早期從事勞力修築鐵路與運河,進而開始 經商,到近代因教育水準提高,開始涉足其他經濟領域或參與政治,為巴 拿馬的整體發展做出不少的貢獻。 公眾外交做為一種外交理念,輔以軟實力的概念做政策制定與推廣,是 希望在傳統外交模式之外,作為一國爭取外交空間的「第四種外交模式」。 企圖將一國長時間的發展中所累積的無形和有形資產,轉化為承載「國家 形象」的訊息,將國家形象打造成一個「品牌」,來讓他國的人民或政府, 在長期的互動過程中,對訊息內化產生認同,進而制訂對本國有利的外交 政策。為配合國家外交政策之推行,中華民國將華語教育作為公眾外交理 念的一種實踐方式,透

過遴選適合的華語教師於巴拿馬大學、巴拿馬科技 大學、中巴文化中心中山學校等三處進行華語教學,來配合並完善台灣對 巴拿馬的外交政策。 本文以參與觀察法並配合相關文獻,來討論在公眾外交理念與僑務政策 實行之下,華語教育在研究者任教的巴拿馬中巴文化中心中山學校的發展 情形,並訪談曾經同時期任教該校的替代役男華語教師,來討論身為國家 外派的外交人員如何協助邦交國的華語教育發展,並就訪談中的內容來討 論成效與限制。

中華民國成立的網路口碑排行榜

-

#1.認識學會- / 發展歷程

發展歷程 · 奠基期. 1967. 臺大醫事技術學系物理治療組設立第一所物理治療學士班. 1975. 中華民國物理治療學會成立 · 發展期. 1982. 中華民國物理治療學會加入亞洲物理治療 ... 於 www.tpta.org.tw -

#2.图说辛亥革命

孙中山首任临时大总统 · 1912年1月1日,中华民国成立。孙中山首任临时大总统。图为就任誓词 · 孙中山为总统府题写的“天下为公”匾额 · 孙中山就任中华民国临时大总统 ... 於 dangshi.people.com.cn -

#3.台灣不教的中國近代史: 中華民國為什麼是現在的樣子? | 誠品線上

◎ 共產黨是陳獨秀成立的,為什麼蔣介石清黨剿共反而幫了毛澤東掌權?◎ 中原大戰,是為何而戰?為何等於證明蔣介石終究無法統治中國?◎ 中共兩萬五千里長征,到底在征 ... 於 www.eslite.com -

#4.內政部全球資訊網-中文網

110年中華民國生日快樂! 相挺防疫感謝有你173個宗教團體做公益獲表揚. 警大90,brave go! 110年度地籍圖重測結果自110年10月1日起陸續. 蔡總統視察消防訓練中心:政府 ... 於 www.moi.gov.tw -

#5.被列台獨黑名單徐國勇:中華民國成立比大陸還早 - 中國時報

... 賴清德、前總統李登輝都榜上有名,對此行政院發言人徐國勇今(22)日上午受訪表示,台灣是個主權獨立的國家,強調「中華民國成立的時間比中華人民. 於 www.chinatimes.com -

#6.中華民國人因工程學會

經過多年努力,人因工程在國內逐漸受到重視,中華民國人因工程學會於1992年七月間,由國內各大教授及研究機構相關人員提議成立,以整合國內人因工程人力資源,共同合作 ... 於 www.est.org.tw -

#7.歷史上的今天:中華民國成立 - 劇多

1912年1月1日,孫中山在南京宣誓就職,改國號為中華民國,1912年為民國元年,成立中華民國臨時政府,即南京臨時政府. 歷史上的今天,在中國的歷史上 ... 於 www.juduo.cc -

#8.1-10 - 中華民國教育部-部史網站

中華民國 臨時政府在南京成立,以蔡元培為首任教育總長。 教育部發布〈普通教育暫行辦法〉,學堂改稱學校,初等小學校 ... 於 history.moe.gov.tw -

#9.中華民国(ちゅうかみんこく)とは - コトバンク

辛亥革命の結果,清朝に代って中国に成立した共和国の国号。 1912年1月に孫文を臨時大総統として成立したが,次いで袁世凱が大総統となり,以後軍閥戦争が繰返された ... 於 kotobank.jp -

#10.中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-成立宗旨

跳到主要內容區塊. 選單開關. search. 搜尋 搜尋. 公共工程金質獎; 工程技術顧問公司; 開口契約; PCC; 政府採購法. 進階搜尋. 分享. Share to Facebook [另開新視窗] ... 於 www.pcc.gov.tw -

#11.國際法承認制度下台灣的法地位 - 淡江大學機構典藏

陳調和說,這是日本宣示主權的動作,中華民國政府認為會影響相 ... 府的成立----合法或革命、違憲之革命與政府承認、革命後的政府承認與國家承認. 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#12.漫畫中國歷史關鍵時刻3:晚清衰敗至中華民國成立

漫畫中國歷史關鍵時刻3:晚清衰敗至中華民國成立-童書讀物/ 青少年文學電子書-\時空穿梭博物館,紙上漫畫看歷史/ 右腦圖像學歷史,輕鬆穿越-myBook ... 於 mybook.taiwanmobile.com -

#13.(臨時)大陸行政院的決議與中國走向台灣“民生” - 民國人

中國根據台灣中華民國憲法--中國是中華民國的國土,籌備成立的中華民國(臨時)大陸行政院符合中華民國憲法。民國派、中國自由派向台灣中華民國總統府申請、陸委會备案 ... 於 rocnat.org -

#14.本會簡介 - 中華民國護理師護士公會全國聯合會

2.民國七十八年三月三日召開成立大會,選舉第一屆理監事。 3.民國七十八年四月十日內政部核准立案。 2008年3月. 於 www.nurse.org.tw -

#15.成立宗旨 - 中華民國家庭照顧者關懷總會

成立 宗旨1996 年6月23日,由一群專家學者與關心家庭照顧者的專業人員所成立,是台灣第一個倡導家庭照顧者權益的公益團體。 我們的會員來自於全省各地,包括學者、護理 ... 於 www.familycare.org.tw -

#16.中華民國政府治理的回顧與展望 - 考試院

中華民國 :政治民主化、經濟自由化及社會多元化──. 政府治理模式的轉變( ... 王老養等人於臺南縣成立的台灣共產黨,與中國共產黨或日據時期的. 台灣共產黨無關。 於 ws.exam.gov.tw -

#17.雙十節:中華民國110週年大事記- BBC News 中文

1911年10月10日,武昌起義爆發,辛亥革命推翻了清朝的專制,開如啟了民主共和的新紀元。中華民國隨之成立,但在經歷抗日戰爭與國共內戰後,中華民國 ... 於 www.bbc.com -

#18.臺灣舉行慶祝中華民國成立110週年國慶大會- 维基新闻 - 維基新聞

此次中華民國國慶主題為「民主大聯盟世界加好友」,雖然因為防疫規模縮小,國慶大會仍有許多亮點,包括首次採第二現場連線表演、直升機吊掛歷年最大國旗外 ... 於 zh.wikinews.org -

#19.中華民國之肇建- 政治

中華民國 之肇建 ... 自西元1840年中英鴉片戰爭爆發後,清政府對外交涉及大小戰役接連失利,中國逐步淪為次殖民地,國際地位一落千丈。 國父孫中山先生。 孫中山先生。 1911年 ... 於 www.ey.gov.tw -

#20.成立宗旨- 學會簡介- 中華民國免疫醫學會

中華民國 免疫學會於民國六十七年,由楊照雄教授及韓韶華教授等發起成立,英文名稱為The Chinese Society of Immunology(CSI)。本會以聯繫國內外人士交換心得,提高免疫 ... 於 www.immunology.org.tw -

#21.中華民國屹立不搖108年,再次呼籲中共民主改革、為民謀福

... 大陸委員會今(1)日強調,中華民國作為主權國家迄今108年,並在臺灣實踐民主體制、繁榮發展。中共當局必須認識國際現實,臺灣從來不是其共和國成立以來任何時刻的 ... 於 www.mac.gov.tw -

#22.顏聚享|滿足所有條件,卻不願成為國家的台灣(上) - 法律 ...

國際法上觀點常視中華民國仍維持的少數正式外交關係為政府承認,也就是 ... 因此,本文接著進一步介紹關於國家成立的三層規則,之後再以中華民國的 ... 於 plainlaw.me -

#23.只要中華民國還宣稱擁有臺灣,中共就有權繼承本島 - 報橘

事實上,中華民國成立當時,台灣(和澎湖)是大日本帝國的合法領土;日本戰敗放棄殖民地所有權後,台灣(和澎湖)屬於無宗主國但其上有文明住民之地。 於 buzzorange.com -

#24.中華民國第一期臨時政府財政部事類輯要

西元1911年10月10日,武昌革命黨人在極其倉促的情況下發動起義,各省紛紛響應,滿清統治告終。 西元1912年1月1日,中華民國第一期臨時政府成立於南京,改紀元為民國元年, ... 於 museum.mof.gov.tw -

#25.國慶日剛過搜尋中華民國建立時間竟變1949年!Google回應了

張男不解表示,中華民國在1912年1月1日就正式建國,由孫文就任第一任臨時大總統,而「谷哥大神」搜尋的中華民國建立時間,是1949年國民黨在國共內戰中全面 ... 於 tw.appledaily.com -

#26.中國國民黨與台灣- 中國國民黨全球資訊網KMT Official Webstie

中國國民黨雖然成立於海外,發展於大陸,後來才立足臺灣,但是與臺灣的淵源最為久遠,兩岸 ... 國民黨先進戴季陶先生也回憶說:中華民國開國典禮之後,他特別引領曾經 ... 於 www1.kmt.org.tw -

#27.全國律師聯合會TAIWAN BAR ASSOCIATION

中華民國成立 之後,直到民國元年9月16日國民政府公布施行律師暫行章程,始有律師制度之誕生。 依律師暫行章程之規定,律師應在地方審判廳所在地設立(地區性的)律師 ... 於 www.twba.org.tw -

#28.中華民國產物保險商業同業公會

中華民國 產物保險商業同業公會於1998年6月17日成立,設立宗旨為培植國內保險公司營運基礎,從事保險業務之研究開發,並制定各項規章,研發新種保險,藉組織之力量, ... 於 www.nlia.org.tw -

#29.中華民國電腦稽核協會成立| 大事記

1994/6/9 中華民國電腦稽核協會成立大會. 1994/7/14 獲內政部核可成立電腦稽核協會. 1994/7/14KPMG朱寶奎會計師接任第一屆理事長、KPMG林秀玉會計師接任第一屆秘書長 ... 於 www.caa.org.tw -

#30.中華民國郵政總局成立50週年紀念 - 蝦皮購物

中華民國 郵政總局成立50週年紀念5全1套購買中華民國郵政總局成立50週年紀念. 於 shopee.tw -

#31.急..!!起初中華民國成立意義--#+20 - mike86的部落格

立國之初袁世凱(左)與孫中山(右) 以及二面代表早期之中華民國的國旗。甲午戰爭後清朝面臨許多政治和外交危機,民間革新與革命思潮湧現。 於 mike86.pixnet.net -

#32.成立宗旨 - 紡拓會

後為兼顧整體紡織業未來發展需要,於2000年6月起更名為中華民國紡織業拓展會(簡稱紡拓會)。 紡拓會成立後,為配合國內紡織業發展需要,逐步擴大業務範圍,陸續增加 ... 於 www.textiles.org.tw -

#33.中華民國文化部-成立沿革

行政院在民國70年11月11日成立了文化建設委員會(下稱文建會),作為統籌規劃國家文化建設施政的最高機關,在全國性和地方性的文化發展工作上,扮演政策規劃與推動者的 ... 於 www.moc.gov.tw -

#34.中華民國外交部全球資訊網

... 臺灣評論法文版; 中華民國一瞥; 臺灣光華雜誌; 臺灣光華雜誌電子書; 外媒登記; 政治獻金法第七條查詢網; 財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會(CTPECC) ... 於 www.mofa.gov.tw -

#35.關於管科會 - 社團法人中華民國管理科學學會

1977, -1977年,會所遷至台北市博愛路國華大樓。1983年,成立「財團法人中華管理科學研究基金會」後,始積極籌募基金,購置現今會所。 於 www.management.org.tw -

#36.民国成立

1911年12月25日,孙中山自海外归国抵达上海。12月29日,17省代表在南京选举孙中山为临时大总统。1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任,南京临时政府宣告成立,中国历史上第 ... 於 www.shszx.gov.cn -

#37.北京在聯合國取代台北的決議,是如何在50年前被通過的?如今 ...

中華民國 則逐漸退為「中華民國台灣」,邦交國只剩下十五個,實際上基本 ... 十月一日宣布成立中華人民共和國,於是在聯合國爭奪代表權就順理成章了。 於 theinitium.com -

#38.台灣與中國到底是什麼關係?一次搞懂台灣人必須了解的十個 ...

「台灣主權未定論」:完全反對台灣屬於中國(中華民國)的一部分。 ... 團體必須具備可以與其他國家區隔的人口及領土,如此方能成立有效獨立的統治; ... 於 www.thenewslens.com -

#39.蔡英文:中華民國與中華人民共和國互不隸屬北京怒不可遏 - RFI

台灣周日慶祝中華民國110周年國慶“雙十節”,蔡英文總統提出“四個堅持”, ... 2021 年10 月10 日,中華民國成立110 周年國慶閱兵儀式在台北舉行。 於 www.rfi.fr -

#40.「中華民國憲法」持續實行陸委會:非中共單方面改變 - ETtoday

邱垂正指出,我想針對中共國台辦發言人出言,評論中華民國存在的客觀事實,「本會要表達嚴正抗議,中華民國成立迄今已110年,台灣從未屬於中華人民共和國 ... 於 www.ettoday.net -

#41.關於本會 - 中華民國國際經濟合作協會

成立 背景. 社團法人中華民國國際經濟合作協會(簡稱國經協會)在政府指導暨工商界支持下,由辜濂松先生於民國89年8月9日正式創立。其成立宗旨在結合民間力量,配合政府 ... 於 www.cieca.org.tw -

#42.中華民國外交部次長楊西崑倡議成立中華台灣共和國 ... - 立法院

美國「台北5869」檔案解密清楚提到,中華民國外交部次長楊西崑倡議成立中華台灣共和國(Chinese Republic of Taiwan)」,是一個與中國毫無瓜葛的「新國家」。 於 www.ly.gov.tw -

#43.成立宗旨-公會簡介 - 中華民國信託業商業同業公會

成立 宗旨. 前言:. 信託制度起源甚早,由於其運作極富彈性,且深具社會及經濟功能, ... 於 www.trust.org.tw -

#44.歷史講義與學習單 第七章中華民國在台灣的講義

( ) 臺灣政治本土化,政權開放的關鍵是何人在位為總統的時候? (A)蔣中正(B)蔣經國(C)嚴家淦(D)李登輝。 9 .( ) 政府解嚴後,率先成立的反對黨是(A)社民黨(B)青年黨(C)民主 ... 於 www.tcnvs.tp.edu.tw -

#45.中華民國農會成立-開展我國農會三級制度之新紀元

中華民國 農會於5 月22 日在原台灣省農會廣場盛大舉行揭牌典禮,邀請301 家農會理事長、常務監事與總幹事及農業界人士等千餘人,吳副總統敦義、蕭前副總統萬長、立法院王 ... 於 www.coa.gov.tw -

#46.中華民國建國百年與辛亥革命百年 兩岸不同的紀念與慶祝方式

這個由大陸全國政協辦公廳等23 個單位組成的「辛亥革命100 周年紀念活. 動籌備辦公室」於成立後一個多月,即11 月30 日,在北京舉行第1 次全體會. 議,「辦公室」主任王剛 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#47.第二十二期-中華民國國父‧國旗‧國歌‧國旗歌的歷史/劉碧謇

革命黨人雖以青天白日旗幟揭開革命行動序幕,然1905年成立後的中國同盟會時,在討論中華民國國旗形式時,出現青天白日旗與井字大紅旗之爭。會員廖恩喣提出「井」字大 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#48.歷史事實與現實陸委會:中華民國成立迄今110年

針對中國官方以所謂國際社會共識、聯合國有關決議等說法否認中華民國一事,陸委會副主委邱垂正今天(15日)回應指出,中共國台辦發言人錯誤評論中華民國 ... 於 www.rti.org.tw -

#49.第十章辛亥革命/ / / / / 國中教材

4, 結果:中華民國政府成立 (1)各省代表於(1911)年底集會,推孫中山為臨時大總統。 (2)民國元年元旦,孫中山在南京就職,中華民國正式成立。 於 www.education.ntu.edu.tw -

#50.許劍虹觀點:武昌起義110周年 為什麼要捍衛中華民國? - 風傳媒

有些人主張中華民國成立於1912年,代表的是包括中國大陸、外蒙古與台灣在內的整個中國。另外一些人則認為兩岸在1949年分治之後,中華民國成為了台澎 ... 於 www.storm.mg -

#51.淺談我國證券市場百年發展史 - 金融監督管理委員會

民國成立不久,政府農商部召集全國工商鉅子討論設立證券交易所的問題,並 ... 後,決定規劃設立並於民國83 年11 月1 日正式成立財團法人中華民國證券櫃檯買. 於 www.fsc.gov.tw -

#52.中華民國_百度百科

中華民國 (1912年—1949年),位於亞洲東部、東臨太平洋,是從清朝滅亡至中華人民共和國建立期間中國的國家名稱和年號。中華民國是辛亥革命以後建立的亞洲第一個民主 ... 於 baike.baidu.hk -

#53.公會簡介 - 中華民國會計師公會全國聯合會

成立 宗旨. 本會於民國三十五年十二月二十五日在首都南京成立,以聯合地區之會計師公會,發揮會計師功能,促進會計師制度,並協助國家社會財經建設,增進國際間會計、 ... 於 www.roccpa.org.tw -

#54.中華民國童軍成立110年暨童軍節慶祝大會活動 - 教育部

教育部委託中華民國童軍總會於110年3月21日辦理「中華民國童軍成立110年暨童軍節慶祝大會活動」,邀請會長蔡英文總統、榮譽理事長潘文忠部長、林右昌理事長與來自全國 ... 於 www.edu.tw -

#55.中華民國

1912年1月1日在中國建立的民主共和國。依據1911年(宣統3年)12月制定的「中華民國臨時政府組織大綱」而成立中華民國臨時政府,選出孫中山為 ... 於 nrch.culture.tw -

#56.中華民國地圖學會

摘要民國成立以前,歷代中央及地方政府編修的志書,為瞭解中國領土或 ... 於 www.ccartoa.org.tw -

#57.經濟部沿革 - 中華民國經濟部

行政院下成立全國經濟委員會,掌理國家經濟建設及發展計畫之設計、審定、監督指導等事項。 12 月. 行政院改組,將工商、農礦兩部合併為 ... 於 www.moea.gov.tw -

#58.傳承與轉型: 「《中華民國發展史》撰寫計畫」簡介 - 科技部

民國99 年初,人文中心開始配合建國百年國慶活動,規劃撰寫. 《中華民國發展史》一書,介紹自民國成立以至播遷來臺後的各項建設與發. 展,希望建構中華民國的主體 ... 於 www.most.gov.tw -

#59.中華民國內政部營建署全球資訊網 - 認識營建署

營建署(以下簡稱本署)於民國70年3月2日自內政部營建司改制成立,民國88年7月1日 ... 民國26年,政府為辦理全國都市計畫、建築行政、鄉村建設及一般土木、市政工程等 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#60.在「中華民國」成立時台灣並不是中國的領土至今也未真正納入

這是什麼意思?就是「中華民國」雖然佔領台灣及周邊島嶼,但其「固有疆域」還沒有「變更」到有包括台灣。 言 ... 於 tps-taiwanpassportsticker.com -

#61.中華民國成立時的台灣回憶

就在中華民國成立的同一年(1912),台灣總督府建築也在當年六月舉行地鎮式 ... 那麼整理了一下辛亥革命到民國成立(1911~1912)時台灣的歷史年表,回顧 ... 於 www.twmemory.org -

#62.〈社論〉漠視中華民國存在,兩岸更難良性互動

中華民國總統府和飄揚的中華民國國旗,都是中華民國成立至今110年的象徵。(取自總統府網站). 香港部分教材將「中華民國政府遷台」改為「中國國民黨 ... 於 www.cdns.com.tw -

#63.基本工資工作小組成立會議 - 中華民國勞動部全球資訊網

中華民國 勞動部全球資訊網 ... 二、基本工資工作小組成立會議紀錄 三、基本工資工作小組成立會議發言重點摘要. 發布單位:勞動條件及就業平等司; 發布日期:104-04-21 ... 於 www.mol.gov.tw -

#64.國父 - 中華民國總統府

光緒31(1905)年改組成立同盟會,並正式提出民族、民權、民生三大主義,作為建國理想,歷經十次失敗,在宣統3(1911)年10月10日武昌起義終告成功,史稱「辛亥革命」。 於 www.president.gov.tw -

#65.從歷史觀點看「中華民國」名稱 - 台灣獨立建國聯盟

1945年,二次世界大戰結束後,國民政府從重慶遷回南京。不久,國共發生爭戰,國民黨節節敗退。1949年10月,中華人民共和國成立,取代中華民國,並繼承中華民國 ... 於 www.wufi.org.tw -

#66.中华民国统计史 - 中国政府网

1911年的辛亥革命,结束了几千年的封建帝制,成立了中华民国临时政府。但这一胜利果实很快为袁世凯所篡取,其后就是代表各帝国主义在华利益的军阀混战,封建割据。 於 www.gov.cn -

#67.歷史簡述 - 中華民國空軍

空軍的創建與空軍總部的歷史 · 空軍的創建,淵源於國父孫中山先生的高瞻遠矚及「航空救國」的崇高理想。 · 民國9年11月29日,於廣州大沙頭成立「航空局」,直隸於大元帥府, ... 於 air.mnd.gov.tw -

#68.成立與宗旨 - 中華民國工業協進會

成立 與宗旨. 中文全銜, 社團法人中華民國工業協進會. 英文全銜, Taiwan Federation of Industry. 於 www.tfoi.org.tw -

#69.陸委會:中華民國成立已110年台灣從未屬於中華人民共和國

中國大陸國台辦昨天稱國民黨1949年退踞台灣,從此喪失代表全中國合法政府地位。陸委會發言人邱垂正今天強調,中華民國成立迄今已110年,台灣從未屬於 ... 於 www.cna.com.tw -

#70.中華民國三十六年元旦告全國軍民同胞書 - 中正文教基金會

隸屬章節:書告\中華民國三十六年. ——中華民國三十六年一月一日——. 要旨 一、今天政府公布中華民國憲法,從此我全國同胞要認真的行使民權,善盡義務,這是民國成立 ... 於 www.ccfd.org.tw -

#71.民國紀年法 - 華人百科

民國紀年法是以中華民國成立為起始的紀年法,以公元1912年中華民國成立為起始的紀年方法。當時規定與公元紀年法並行(也就是用公元紀年法不犯法)。 於 www.itsfun.com.tw -

#72.中華民國- 旗海圖幟

... 成立中華民國政府取代軍政府、就職非常大總統、定青天白日滿地紅旗為中華民國國旗 ... 中華民國國旗的前身是「青天白日旗」,由革命先烈陸皓東於民前19年(1893) ... 於 www.globalflag.idv.tw -

#73.中華民國是什麼時候成立的 - 每日頭條

中華民國 政府成立於1912年2月14日。繼1901年元旦孫中山向東京學界及國際社會宣布「中華民國」為革命成功之後的國號後,1906年同盟會開會追認,獲一致 ... 於 kknews.cc -

#74.學會簡介 - 社團法人中華民國糖尿病衛教學會

本會除了教育培訓合格糖尿病衛教人員外,協助各醫院成立、發展糖尿病衛教健康促進 ... 中華民國糖尿病衛教學會,成立於民國85年3月,由林瑞祥教授擔任第一屆理事長,第 ... 於 www.tade.org.tw -

#75.蔡總統提「中華民國台灣72年」 陸委會:彰顯主權獨立- 政治

蔡英文總統雙十國慶演說,多次提及中華民國台灣72年,國民黨人士質疑是 ... 中華民國成立,比中華人民共和國早了38年,迄今仍屹立在台灣,這是不爭的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#76.中華民國歷史- 维基百科,自由的百科全书

中華民國 歷史始於1911年的辛亥革命。1912年1月1日,中華民國南京臨時政府成立,孫中山为首任临时大總統。1912年2月12日,清朝皇帝愛新覺羅溥儀退位,中华民国法理上 ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.關於協會| 中華民國羽球協會(CTBA)

中華民國 羽球協會成立於一九七三年三月十六日. 屆次:第12 屆. 中文:中華民國羽球協會. 英文:Chinese Taipei Badminton Association. 簡稱:中華羽協 CTBA. 於 www.ctb.org.tw -

#78.慶祝中華人民共和國成立72周年國務院舉行國慶招待會

在歡快的樂曲聲中,中外賓朋舉杯共賀新中國成立72周年,同祝中國繁榮富強,人民幸福安康,中國人民和世界各國人民友誼長存。 中共中央政治局常委、國務院 ... 於 www.mod.gov.cn -

#79.投書:從「中華民國政府」GRC向「中華民國台灣」ROCTW轉身

只是,他們迴避的事實是:中華民國已在1949年10月1日滅亡,其中國合法政府地位,早被中國人民共和政府所「政府繼承」;至於中華民國憲法,則是被其中國 ... 於 www.upmedia.mg -

#80.憲法制訂歷程 - 檔案樂活情報ALohas第43期

中華民國 政府成立後,為保障人民之基本權利義務,制訂完善之憲法實為 ... 國會參眾兩院成立「憲法起草委員會」,繼於10月在北京天壇三讀通過「中華民國憲法草案(天壇 ... 於 www.archives.gov.tw -

#81.中華民國發展史(憲政發展)* - 政治大學

中華民國發展史(憲政發展)*. 薛化元. 一、前言 ... 而現行中華民國憲法制定之初,大體 ... 為從中華民國成立以來,有相當的時間沒有近代意義下的憲法。 於 hc.nccu.edu.tw -

#82.中华人民共和国为什么不能简称中华民国? - 中央党史和文献 ...

否则,我们在庆祝中华人民共和国成立的时候,难道还要对已经走上死亡的旧中华民国再喊一声“万岁”吗? 考虑到“中华民国”是以孙中山为代表的资产阶级革命派 ... 於 www.dswxyjy.org.cn -

#83.財團法人中華民國對外貿易發展協會成立「 臺灣防疫國家館」!

財團法人中華民國對外貿易發展協會成立「 臺灣防疫國家館」! 張貼日期:2020-06-18 ... 最佳瀏覽解析度1024x768 中華民國外交部版權所有. 本網站建議使用Chrome, ... 於 www.taiwanembassy.org -

#84.揭穿中華民國百年真相 - 台灣歷史學會

三、1949年中華人民共和國建國後,中華民國的定位國共之間的鬥爭,國民黨本來佔盡優勢,但自1948年之後,共產黨卻逐漸取得優勢,終於打敗國民黨,而建立新的政權。中共認定 ... 於 www.twhistory.org.tw -

#85.政黨法 - 全國法規資料庫

本法所稱政黨,指由中華民國國民組成,以共同政治理念,維護自由民主憲政秩序, ... 設立政黨,應由申請人於政黨成立大會後三十日內,檢具申請書、章程、一百人以上 ... 於 law.moj.gov.tw -

#86.民國元年是哪一年?1912年中華民國成立(史稱民國元年) - 爵士範

民國紀年實際上是中華民國的歷法,曾經中華民國政府就釋出了相關的規定,從公元1912年成立中華民國開始稱之為中華民國元年,以此類推形成中華民國 ... 於 www.jueshifan.com -

#87.21 中华民国成立

21 中华民国成立. 1,468 views1.4K views. Jun 14, 2017. 9. 2. Share. Save. 9 / 2. Mini Class. Mini Class. 5.93K subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#88.中華民國之肇建

同年12月29日,各省代表會選舉孫中山為中華民國臨時政府大總統。 ... 中華民國成立後,在孫中山臨時大總統的領導下,內政上進行一系列的政治改革和 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#89.誰說台灣屬於中國?讓國際文獻告訴你台灣地位真相! - 民報

其二、1945年二戰結束之際,當時代表中國的中華民國(ROC)政府,宣佈片面廢除早年(清國時期)與日本簽訂的不平等條約,中共1949年取得中國政權 ... 於 www.peoplenews.tw -

#90.學會簡介 - 中華民國品質學會

社團法人中華民國品質學會(Chinese Society for Quality,CSQ) ... 日於台北市舉行「中華民國品質管制學會(Chinese Society for Quality Control,CSQC)」成立大會,會 ... 於 www.csq.org.tw -

#91.美國對中華民國在聯合國政策之演變

1949年11月15日,中共外交部長周恩來致電聯合國秘書長Trygve Lie,說:「新的中國政府已成立,中華民國沒有資格再代表中國,要求驅逐國民政府在聯合國的代表權。 於 www.lib.thu.edu.tw -

#92.中華民國大總統孫文宣言書 - 维基文库

鄰誼之篤,良足深謝。臨時政府成立以後,當盡文明國應盡之義務,以期享文明國應享之權利。滿清時代辱國之舉措 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#93.中國歷史里程碑--93中華民國成立

1月2日,孫中山通告各省改用陽歷,以中華民國紀年, 1912年即為中華民國元年。1月3日,各省代表會議又選黎元洪為臨時副總統,並通過了孫中山提出的臨時政府各部總長、次長 ... 於 www.ebaomonthly.com -

#94.中華民國公證人公會全國聯合會

依照我國公證法之規定,中華民國公證人公會全國聯合會是由台北地區公證人公會、 ... 公證人所組成,中華民國公證人公會全國聯合會成立後之主管機關為司法院及內政部。 於 www.twnotary.org.tw -

#95.皇后區僑界慶祝中華民國成立110年雙十國慶

10月6日(週六),大紐約皇后區僑界將於法拉盛喜來登酒店二樓舉辦中華民國成立110年雙十國慶慶典。 於 www.epochtimes.com -

#96.「中華民國」已經不存在了嗎? - 傅雲欽如是說

1949年北京政府成立之前,包括長江、黃河在內的「中華民國」存在,簡稱中國,應無疑義。問題出在1949年北京政府成立之後,並未一統中國,仍有舊政府的 ... 於 taiwangok.blogspot.com -

#97.漫畫中國歷史關鍵時刻3:晚清衰敗至中華民國成立(電子書)

電子書:漫畫中國歷史關鍵時刻3:晚清衰敗至中華民國成立(電子書),語言:繁體中文,ISBN:9789865593704,出版社:小熊出版,作者:曹若梅,出版日期:2021/08/11, ... 於 www.books.com.tw