中國近代不平等條約的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董尼德寫的 中國大掠奪 和岡本隆司的 日韓的不幸就是位處中國旁邊:岡本隆司告訴你的東亞歷史結構 (博客來獨家)(《朝鮮的困境》+《中國為何反日?》)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國近代不平等條約匯要 - Google Books也說明:中國近代不平等條約 匯要. Front Cover. 1996 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified ...

這兩本書分別來自時報出版 和八旗文化所出版 。

國立政治大學 歷史學系 張力、廖敏淑所指導 陳禎祥的 海軍海道測量局的成立與發展(1921-1949) (2016),提出中國近代不平等條約關鍵因素是什麼,來自於海道測量、海軍海道測量局、水路測量局、國際海道測量會、領海權。

而第二篇論文國立政治大學 歷史研究所 劉維開所指導 陳世局的 中央古物保管委員會之研究(1934-1937) (2013),提出因為有 古物行政、內政部、古物法規、考古發掘、南京的重點而找出了 中國近代不平等條約的解答。

最後網站南京條約之深遠影響 - 史學連線討論區---史學論壇則補充:《南京條約》乃是中國近代史上第一條不平等條約,《南京條約》中割讓香港一項就是將中國從一獨立自主國變為半殖民地國家的先例。而中國淪入次殖民地國家自然也喪失主權 ...

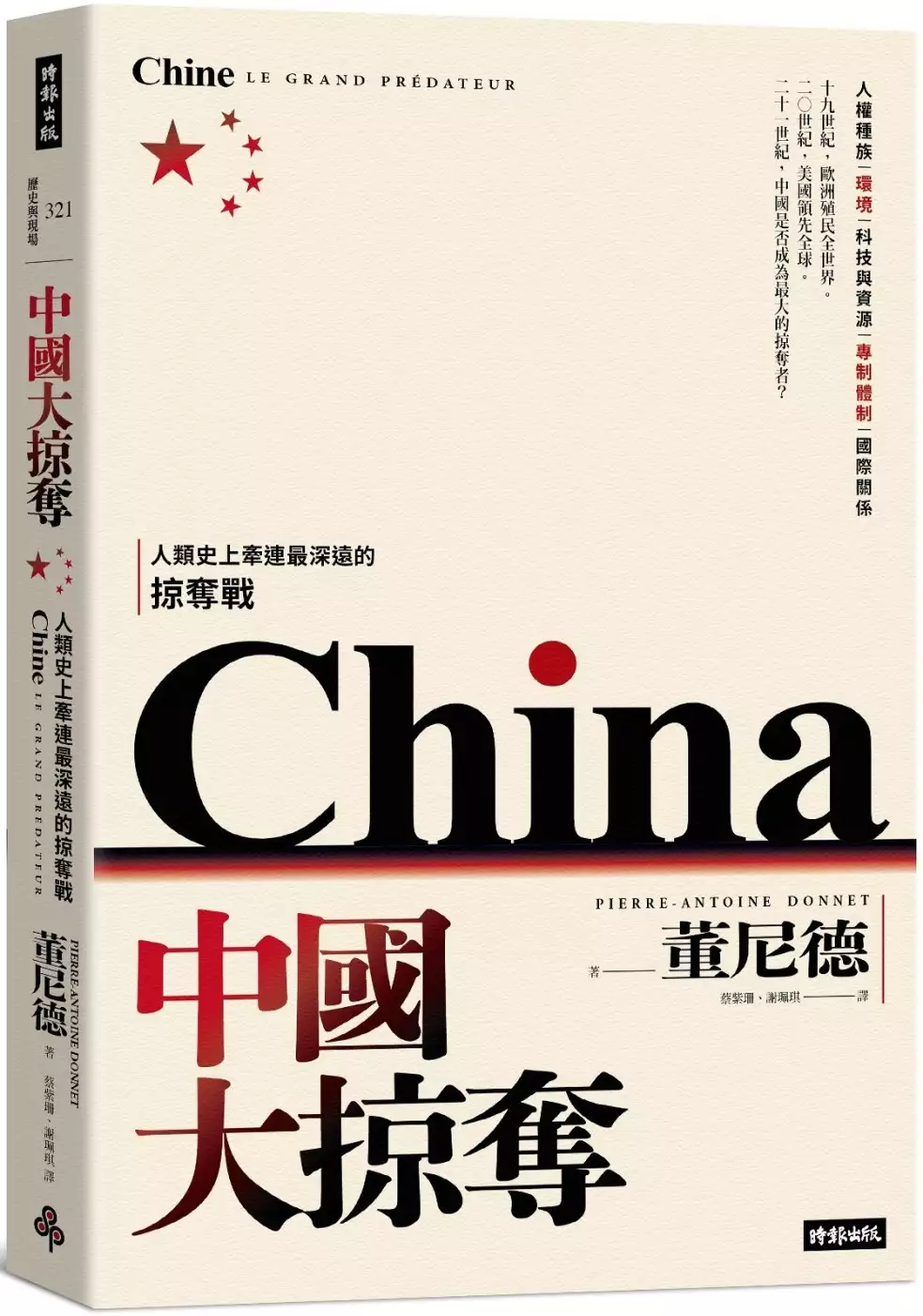

中國大掠奪

為了解決中國近代不平等條約 的問題,作者董尼德 這樣論述:

19世紀,歐洲殖民全世界。 20世紀,美國領先全球。 21世紀,中國是否成為最大的掠奪者? 中國正在展開人類史上最大的掠奪戰。 2020年,儘管在新冠肺炎大流行的嚴重影響下,中國仍是經濟增長表現最亮眼的大型經濟體。隨著拜登入主白宮,西方世界再次團結盟國,準備抵抗中國,但徒勞無功,中國即將成為領先世界的經濟強國。然而其獨特的發展模式,無論是在人權議題、民主政治、全球環境、科技發展與各種層面,都對當今與下一代的全球人類構成了重大影響。 現在的中國,不僅在經濟層面影響全球,更在環境、科技與資源方面,成為更全面的掠奪者。 本書作者董尼德,為法新社資深媒體

人,長期關注中國、亞洲與國際時事。在《中美爭鋒》一書,剖析拜登時代與疫情時代下,中國與美國的角力將如何左右世界。而本書則細剖中國當局對人權的迫害,對民主的監控,也更進一步探討對全球影響更深遠的環境議題,當中國致力發展高科技時,不僅止於經濟擴張,而是攸關全體人類生存的資源競爭。中國正在一步一步地展開史上最大的掠奪戰。

中國近代不平等條約進入發燒排行的影片

《美豬叩關~21世紀的新鴉片戰爭》

~高金素梅2020.09.18

開放美國瘦肉精豬進口,蔡英文總統說「這是一個基於國家經濟利益、符合未來總體戰略目標的決定。」

『蔡英文總統宣布開放美豬牛進口台灣,美國副總統潘斯在推特發文,美國總統川普達成對美承諾,打開未來美台雙邊經濟合作和強健貿易夥伴關係的大門』

陳時中說:開放美豬美牛進口,換得ㄧ個台灣在國際上的地位。

我困惑!用國民健康換得ㄧ個台灣在國際上的地位?國民健康可以交換?

蔡英文總統宣布開放美豬牛進口,馬上換到ㄧ場視訊對話,經濟部長王美花向美國國務院亞太助理國務卿史達偉提出要求「支持台美BTA(也就是台美雙邊貿易協定)」。美方回應:啟動新的年度經濟對話,探討美台經濟關係。

視訊會後,美國智庫放話「美國政府很在意美台貿易逆差擴大的問題」。這已預告簽定台美 BTA之前,美國會不斷的以簽約前提勒索台灣。

即使簽定台美 BTA,擴大了台美貿易,只要台灣順差逼近100億美元,美國祭出匯率操縱,台灣馬上讓台幣升值,大量的美元就輕易被美國掠奪回去;只要台美貿易台灣順差擴大,美國會威脅祭出懲罰性關稅,逼迫台灣加大對美採購,屆時,更多的美牛美豬、美國基改農產品、美國農藥、健保藥品,大量的進口到台灣,美元又被美國掠奪回去;當然,還有每3個月塞來ㄧ張數百億元的武器清單,不買都不行。

台灣哪有那麼多錢!

政府的負債已是「債留子孫」!

除了負債留給下ㄧ代,我們還留給下ㄧ代「美牛美豬、美國基改農產品、美國農藥、健保藥品…」,再加上過時的「美國武器」……。

美國總統川普用美豬美牛「打開」美台雙邊經貿夥伴關係大門,這讓我想起19世紀時,英國用「鴉片」敲開中國大門。

工業革命後,英國企圖用商品貿易打開中國大門,但ㄧ直到19世紀三十年代,中國對英國貿易每年仍出超二、三百萬兩白銀。英國於是大量走私鴉片進中國,用鴉片奪取驚人的暴利,使中國每年白銀外流600萬兩。鴉片煙毒掏空財政,摧殘中國人民身心健康,也破壞了社會生產力,造成整體經濟蕭條衰落。

中國清廷派林則徐赴廣東禁煙,沒收並銷毀英國人的走私鴉片,嚴禁持有吸食鴉片。英國政府竟然以禁煙是「侵犯英國人私有財產」,派艦隊攻打中國,史稱「鴉片戰爭」。叫你付錢吸毒品,你不吸不行,不付錢也不行,否則就派兵對你開槍。

鴉片戰爭中國戰敗,中英簽定近代史第ㄧ個不平等條約「南京條約」。中國割讓香港、賠償白銀2100萬兩、開放五個港口由英國收取關稅……。從此,中國被所謂的ㄧ群「西方民主國家」恣意掠奪ㄧ百多年,被迫付錢吸毒,還被「西方民主國家」封為東亞病夫。

過去,英國鴉片叩關,中國腐敗的清廷還派軍禁煙打了ㄧ仗;現在,美國萊豬病牛扣關,英明的台灣政府卻主動開門迎接。大家都說以史為鑑,但台灣政府的政務官以馬戲團演出的本領,模糊了焦點,人民卻等著被安樂死。

美豬叩關,這是ㄧ場沒有煙硝味的「新鴉片戰爭」!

《陳吉仲的眼淚!》

https://www.facebook.com/276861822357066/posts/3287218451321373/

《外交部感到鼓舞?》

https://www.facebook.com/276861822357066/posts/3295720427137842/

《引美豬入關 政務官演出像馬戲團》

https://www.facebook.com/276861822357066/posts/3349441545099063/

海軍海道測量局的成立與發展(1921-1949)

為了解決中國近代不平等條約 的問題,作者陳禎祥 這樣論述:

海道測量是測繪水文的科技,其製品有水道圖(海圖)、航船布告、燈塔表與潮汐表等表冊。1921年海軍海道測量局成立於上海,專責全國海道測量業務,經籌備後自1922年9月開辦,1937年中日戰爭爆發,局務受戰事影響而停止。迨至抗戰結束,1946年於滬復局,其後因國共戰爭失利,1949年5月先播遷至澎湖測天島,隔年再轉至臺北圓山。海道測量局的工作成果有四,分別是繪製領海圖、測量長江、測繪浙閩兩省海圖與發行海事刊物。該局的開辦,標誌著中國有自辦海測業務的能力,打破自19世紀中葉以來,此業務分由英國海軍與海關代為的局面,並消除外國以中國無海測機構為由,擅自測量中國領海的正當性,從而維護中國的測量主權。另

一方面,中國是國際海道測量會的創始會員國,並以海道測量局為與會代表。該局參與國際海道測量會,從中獲取技術新知,增進與海測發展先進國的互動,提升自身專業能力,另參考該會建議,進行海圖體例標準化

日韓的不幸就是位處中國旁邊:岡本隆司告訴你的東亞歷史結構 (博客來獨家)(《朝鮮的困境》+《中國為何反日?》)

為了解決中國近代不平等條約 的問題,作者岡本隆司 這樣論述:

韓國:我不是「屬國」! 日本:我不是「倭寇」! 日韓的不幸,就是位處中國旁邊! 韓國:廢除漢字 日本:脫亞入歐 「限韓」、「仇日」沒問題,日韓脫離中國反而會說自己很幸福! 中國社會如今瀰漫「反日」、「限韓」氛圍,該如何解釋這種現象? 它是單純民族主義的展示嗎? ======================= 日本學者岡本隆司從東亞歷史發展進程分析,觀察處於中國旁邊的日本與朝鮮,帶你進入十七、十八世紀動盪的東亞世界,重新認識中國、韓國、日本之間的糾纏關係。在岡本隆司筆下,東亞五百年歷史就是朝鮮與日本如何在「華」的陰影下,用盡辦法撕去「夷」的標籤過程,而這些過程正能為至今猶在的歷史

後遺症提出一種解釋。 《朝鮮的困境》分析外緣因素——即對外關係的政策——如何影響朝鮮王朝的自我定位,而這深受清國「屬國自主」關係所影響。中國在乎「屬國」,朝鮮則追求「自主」。雙方的各自表述使朝鮮能游走在中國、日本、西方列強的夾縫中求生,甚至「獨立」。但同時,作為中國「朝貢體系」和西方「條約體制」互相衝突的新場域,朝鮮最終陷入受制於各方勢力的困境,「自主」、「獨立」與否也不由自己作主。 《中國為何反日?》分析十七、十八世紀的明、清國與日本國在結構上的差異,包括「社會體系」、「經濟運作」與「對外態度」,探究中國「反日」的深層結構,解構中日對立的因由。「海禁」政策使日本在十六世紀時成為中

國最大的走私貿易國,日本被指認為「倭寇」,而由抗倭」這段歷史便形成所謂「反日」的思考原型。同時,日本也嘗試引進西方「現代化」藉此擺脫中國的影響,尋求成為「日本」的方向。 ======================= █二冊內容介紹: 《朝鮮的困境》內容介紹 「如何一面維持政體,一面調整與穩定各國之間的權力關係,自西元十七世紀起,此事不僅是朝鮮半島的問題,也是維護東亞秩序與和平的歷史課題。」——岡本隆司 在現今大眾所熟知大韓民國之前,其實在十九世紀時,朝鮮(或韓國)在日清之間,以及西方列強環伺之下,曾成立「大韓帝國」,最長不過十年光景,最短也僅持續五年。而這一段

爭取「獨立自主」的歷史,究竟能給我們什麼樣的啟發? 自十四世紀到十八世紀的東亞「朝貢體系」之下,朝鮮一直是明和清國(宗主國)的「屬國」,雙方建立了穩定的「宗屬關係」。而朝鮮跟日本則是以「交鄰體制」展開互動。然自西元十六世紀始,由於白銀奔流,世界各地開始合而為一,朝鮮半島的地緣政治變得日益關鍵,不僅成為東西方大國的關注焦點,也逐漸形成「朝貢體系」和「條約體制」互相衝突的東亞新秩序。面對此新秩序所導致的國際政治困境,朝鮮也產生了追求「自主」的意識。時至清末,面對「條約體制」的衝擊,清國為了展示朝鮮是它的「屬國」,而展開各種「保護」與「干涉」的動作。對於此舉,朝鮮不僅展開各項外交攻勢,跟日本及

西方大國談判與締約,同時也發生多次政變,力爭「自主」。 書中透過朝鮮王朝時代出色的外交官——金弘集被殺的歷史,指出在朝鮮王朝裡,單一地以親日、親中、親西方或以主張朝鮮獨立的立場自居,都不能為朝鮮帶來長治久安的局面。而金弘集靈活地在不同立場中遊走,為朝鮮增加平衡籌碼,曾經以「親中」派身份,與清朝合作甚密,且借清朝之力,抵制國內親日派的力量;又力陳要多引入日本的開化思想,借日本的「交鄰」現代化身份,推翻國內帝制的傳統保守派別。可惜,最終被獨立派人士視為眼中釘,結果遭到暗殺。這結局猶如呼應朝鮮最後雖宣稱「獨立」並建立「大韓帝國」,卻仍淪為列強的角力戰場,於日俄戰爭後成為日本的「保護國」。

《朝鮮的困境》一書,學者岡本隆司不僅對近代的日、清、韓三國關係與東亞新秩序進行了獨特而細膩的分析,道出了朝鮮從「屬國」到「獨立自主」,當中不同國家在這個半島內力量的角力戰,以及發生在朝鮮半島內部的矛盾,最後成為日本的「保護國」的一段艱困的、值得深思的民族國家史,此書也讓我們得以借鑒——處在中美大國之間的小國臺灣,如何定位自身並思考未來。 ======================= 《中國為何反日?》內容介紹 「中國人將『愛國』和『反日』畫上等號的心情和想法,日本人既無法理解也感到不悅。」——岡本隆司 中國「反日」意識的出現,究其原因必須回歸至歷史之中。為了探究中

國「反日」的深層結構,岡本隆司梳理十六至二十世紀的中國與日本包括「社會體系」、「經濟運作」與「對外態度」在內的整個歷史演變,並比較中日兩國的體制,清晰地闡述中日兩國走向最終對立的過程。 【社會體系】: 就日本江戶幕府的統治而言,由於權利統治須尋求與社會體的合作,因此統治者與被統治者之間的關係緊密。而在清中國,由於社會體聽憑「家族」、「鄉團」等中間團體的規範,因此國家與社會之間處於游離狀態。 【經濟運作】: 由於日本江戶幕府限制與海外貿易,因此對自然資源進行徹底迴圈再利用的經營方式,得到持續不斷的自我發展,政經之間極為緊密。而在商業化發展的清中國,由於政府不願介入民間經濟,但

中間團體所發揮的作用愈來愈大,導致政經互相背離。 【對外態度】: 日本江戶幕府因「鎖國」政策與外國的接觸較少,但官民均熱衷於收集外國資訊,相比之下,與外國人事物接觸機會眾多的清中國,卻因實用主義致使外國資訊無法廣及整個社會。再者,進入十九世紀後,雖然清中國和日本都與西方諸國締結了條約,但清朝並無意接受主權國家之間對等的國際關係。而日本卻結合西方的意圖解讀條約,將消除不平等因素的能量轉化為推動明治維新的原動力。 日本自明治維新後欲以西方「條約體制」重建對外關係。而中國則沿襲了明代以來的「抗倭」觀念,加強對西化日本的戒心。從一八七一年的《日清修好條規》到一八八五年的《朝鮮撤兵條約》

,中日兩國為避免直接衝突而多次談判,但最終還是沒能防止一八九四年日清戰爭的爆發。 之後一九〇五年日俄戰爭的戰勝國日本意欲接管俄國在中國東北的特權,但遭到中國人民的抵制。這就是「反日」局勢的最早出現,並歷經一九一五年的「五九國恥」、一九一九年的「五四運動」、一九三一年至一九四五年的「抗日戰爭」,之後在共黨中國「愛國主義教育」的推動下,中國人從此將「愛國」和「反日」畫上了等號。

中央古物保管委員會之研究(1934-1937)

為了解決中國近代不平等條約 的問題,作者陳世局 這樣論述:

中央古物保管委員會自1934年7月成立以來,依據「古物保存法」的規定,陸續推動古物保管工作,包括訂定相關古物行政法規、全國古物古蹟的調查與登記、古物的審核與獎勵、採掘古物執照的核發、及防止古物的外流等方面,都有相當不錯的成績。不過由於國民政府面臨日軍不斷的進軍華北,國家經費大量地挹注軍事建設,造成國家財政經費不均衡,故在1935年6月中央古物會從直屬於行政院,改隸屬於內政部,人員及組織遭到縮編。1937年7月盧溝橋事變爆發,中國全面對日抗戰,國民政府下令中央古物會結束業務,相關古物行政工作則改由內政部禮俗司兼辦。本文主要是使用中央古物會留存的檔案及該會委員的文集,旁及國民政府檔案、行政院檔案

及教育部檔案,將中華民國的第一個古物行政機關做一全面的探討,以瞭解中央古物會對文化保存的貢獻及其不足之處。

想知道中國近代不平等條約更多一定要看下面主題

中國近代不平等條約的網路口碑排行榜

-

#1.第五节不平等条约开始_中国近代史蒋廷黻 - 国学导航

第五节不平等条约开始_中国近代史蒋廷黻_国学导航. ... 五节不平等条约开始. 道光二十二年八月二十九日在南京所订的《中英条约》不过是战后新邦交及新通商制度的大纲。 於 www.guoxue123.com -

#2.《南京條約》簽訂180年 - 香港地方志

今年是香港回歸25周年,也是《南京條約》簽訂180周年。《南京條約》是中國近代史上第一份不平等條約,也是第一次割讓土地,令香港被迫與中國分離, ... 於 www.hkchronicles.org.hk -

#3.中國近代不平等條約匯要 - Google Books

中國近代不平等條約 匯要. Front Cover. 1996 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified ... 於 books.google.com -

#4.南京條約之深遠影響 - 史學連線討論區---史學論壇

《南京條約》乃是中國近代史上第一條不平等條約,《南京條約》中割讓香港一項就是將中國從一獨立自主國變為半殖民地國家的先例。而中國淪入次殖民地國家自然也喪失主權 ... 於 saturn.ihp.sinica.edu.tw -

#5.中国近代不平等条约年表/The chronology of the unequal treaty ...

中国近代不平等条约 年表/The chronology of the unequal treaty of modern China/系列历史年表. Front Cover. 海豚出版社, 2001. 於 books.google.com -

#6.不平等条约与中国近代领水主权问题研究- 刘利民- Google Books

Ben shu zhu yao nei rong bao kuo: Ya pian zhan zheng qian Zhongguo ling shui zhu quan zhuang kuang, tiao yue shi dai Zhongguo ling shui zhu quan wen ti gai ... 於 books.google.com -

#7.清朝签订的不平等条约,真的全都不平等吗?中国的改变就始于 ...

割地赔款、丧权辱国,晚清政府签过的这些 不平等条约 ,实在过于耻辱! 第一次鸦片战争(下): 中国近代 第一个不平等. 817 ... 於 www.bilibili.com -

#8.細數清政府簽訂的近代不平等條約,看著滿滿都是淚啊 - 壹讀

2、增開南京、台南、漢口、九江等九個通商口岸。 3、英國人可以往內地遊歷、通商。 4、英國商船可以在長江各口往來。 5、中國給英國賠償白銀四 ... 於 read01.com -

#9.唯一和清朝签不平等条约的非洲国家,差点派来黑人驻军 - 历史

文/历史九点半. 中国有5000年文明史,大多数时期,都是世界上最发达的文明,最繁荣的国度,这是让国人骄傲不已的。然而当我们翻开近代史,却会让人 ... 於 history.ifeng.com -

#10.中國近代史上的不平等條約- 谷雲 - Google Books

Title, 中國近代史上的不平等條約 ; Author, 谷雲 ; Publisher, 香港朝陽出版社, 1975 ; Original from, the University of Michigan ; Digitized, Oct 26, 2007. 於 books.google.com -

#11.(四) 中國近代以來飽受不平等條約的限制,直到抗日戰爭 ...

(四) 中國近代以來飽受不平等條約的限制,直到抗日戰爭期間才擺脫束縛,可說是中國在抗日戰爭期間重要的外交成就。請問: 【題組】40. 中國最早與哪些國家簽訂平等新約? 於 yamol.tw -

#12.無敵中國近代不平等條約年表 - 博客來

《南京條約》是中國近代史上的第一個不平等條約,此條約的簽訂,標志著中國開始淪為半殖民地半封建社會國家。 19世紀50年代 《天津條約》《北京條約》等一系列不平等條約的 ... 於 www.books.com.tw -

#13.中国近代不平等条约选编与介绍 - Google Books

中国近代不平等条约 选编与介绍. Front Cover. 中国广播电视出版社, 1993 - China - 1087 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#14.回顾| 中国近代史签订的21个不平等条约_意义 - 搜狐

从《南京条约》开始的第一个不平等条约,让近代的中国满身伤痕,让我们一起回顾有哪些不平等条约。 ... 主要内容:割香港岛给英国;赔款2100万银元;开放 ... 於 www.sohu.com -

#15.香港問題的由來(三條不平等條約及其背景) 和回歸歷程概略

1842年8月29日,清政. 府被迫簽訂中國近代史. 上第一個不平等條約—. —《南京條約》。英國. 侵佔香港島。 1840-42第一次鴉片戰爭. 1841年英國攻佔定海 ... 於 ls.edb.hkedcity.net -

#16.南京条约[中国近代史上第一个不平等条约] - 头条百科

《南京条约》(Treaty of Nanking),又称“万年和约”、“白门条约”、“江宁条约”,是中国近代史上第一个不平等条约。该约于1842年8月29日(道光二十二年七月二十四日), ... 於 www.baike.com -

#17.近代中国究竟有多少不平等条约——从评判标准说到具体数目

不平等条约 研究虽然是一个重大的基础性学术问题,但相对而言,以其为研究课题者,仍然很少。由于不平等条约在近代中国的普遍性,凡涉猎近代史者,大都能就 ... 於 www.ewen.co -

#18.《南京條約》簽訂180年學者趙雨樂盼鑒古知今通未來 - 文匯報

... 年前的今天,是中國近代史上叫人痛徹肺腑的一天:英軍兵臨南京城下,強迫清政府簽訂《南京條約》,是中國與西方列強簽訂的第一條不平等條約,香港 ... 於 www.wenweipo.com -

#19.1842年8月29日中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》签订

... 侵略者提出的“议和条件”。1842年8月29日,在英国军舰“汉华丽”号上,耆英、伊里布代表清政府签订了中国近代史上第一个不平等条约——《江宁条约》。 於 www.bj148.org -

#20.中國近代史上的不平等條約 - Google Books

中國近代 史上的不平等條約. Front Cover. 谷雲. 朝陽出版社, 1975 - China - 98 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ... 於 books.google.com -

#21.外文出版社图书目录-中图网

中国礼仪文化. ¥12.6(5.3折) ¥23.8 ... 中国婚俗文化. 徐明月主编/外文出版社. 加入购物车收藏. 中国近代不平等条约年表. ¥6.4(4.3折) ¥14.8 ... 於 www.bookschina.com -

#22.台湾纪行:我和“马关条约”的会晤 - BBC

翻閱條約,每行每字,在中國的近代史上都留下了深深的烙痕,從歷史的結果 ... 第一份「不平等條約」,不但割讓了香港也為日後列強對中國「刀俎魚肉」 ... 於 www.bbc.com -

#23.我國近代史上的8個最不平等條約,個個讓人咬牙切齒! - 人人焦點

中國近代 史第一個不平等條約,又稱「萬年和約」「白門條約」「江寧條約」,1842年8月29日清朝政府欽差大臣耆英、伊里布與英國代表璞鼎查在停泊於南京 ... 於 ppfocus.com -

#24.《无敌中国近代不平等条约年表-中学历史年表系列》 - 141.0新 ...

不平等条约 之于近代中国,数量众多,涉及面广,曾无孔不入地渗透进中国社会机体的各个方面,其影响至为深远广泛,危害至为深重惨烈。要了解近代中国的国情,不能不对 ... 於 search.megbook.com.tw -

#25.侯中軍箸:《近代中國不平等條約的標准與數目》摘要

2012年7月,《近代中國的不平等條約——關於評判標准的討論》一書終於出版了。在感覺如釋重負的同時,仍有些微的不安,不時擾動內心。不平等條約研究雖然是 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#26.此人花500块从列强手里夺回2万平方公里土地,使中国保住这 ...

中国 封建王朝最后的统治者清政府前期狂妄自大,不求改变,后期面对列强的强势侵略又卑躬屈膝。据统计,自从同英国签订了第一个不平等条约后,近代中国 ... 於 www.sohu.com -

#27.道光年號2023

道光二十年(1840年)中英鸦片战争爆发,是为中国近代史之开端。 ... 但此时的大清帝国内忧外患不断,最后以签定一系列不平等条约收场。 於 hilehurda.online -

#28.廢除不平等條約五十年 - 華視新聞網

讀近代史就知道中國有清末鴉片戰爭後,有所謂的百年國恥,在這一百年中,中國被迫和列強簽訂無數不平等條約,也在這種被瓜分、侵佔的不平等待遇, ... 於 news.cts.com.tw -

#29.8月29日— 中华人民共和国外交部

1842年8月29日,《南京条约》签订。这是近代西方资本主义国家强加在中国人民身上的第一个不平等条约,使中国主权国家的独立地位遭到破坏。《南京条约》损害了中国的 ... 於 www.mfa.gov.cn -

#30.近代中國不平等條約的簽訂 - 頭條匯

想必大家都知道,近代中國簽訂了許多的不平等條約,由於清朝的腐朽,而導致的。1840年第一次鴉片戰爭,中國戰敗了,被迫的簽訂了《南京條約》,具體時間是1840年8月, ... 於 min.news -

#31.中国近代不平等的条约顺序 - 抖音

您在查找“中国近代不平等的条约顺序短视频信息”吗?抖音短视频帮您找到更多精彩的不平等视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更 ... 於 www.douyin.com -

#32.不平等條約 - 中文百科知識

在中國,中華民國國民政府開始實現關稅自主與租界回收(詳見下文的中國近代史不平等條約)。 但在歐洲地區同盟國就沒有那么幸運了:戰後德國喪失了本就不多的海外殖民地, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#33.十大中國和外國簽訂的不平等條約--- 決不讓歷史重演! - 每日頭條

《南京條約》是中國近代史上第一個簽訂的不平等條約。 1842年,清朝在與英國的第一次鴉片戰爭中戰敗,清廷代表欽差大臣耆英、伊里布和英國代表璞鼎查 ... 於 kknews.cc -

#34.歷史上的今天-8月29日|方格子vocus

1842/8/29鴉片戰爭:《南京條約》 1949/8/29冷戰:蘇聯打破美國核壟斷歷史 ... 眾所皆知,《南京條約》是中國近代第一個不平等條約,但具體來說不平等 ... 於 vocus.cc -

#35.常识|“中国近代不平等条约”考点汇总 - 知乎专栏

常识|“中国近代不平等条约”考点汇总一、南京条约:1842年8月29日中英签订简介:又称“万年和约”、“白门条约”、“江宁条约”, 是中国近代史上第一个不 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.廢除針對中國不平等條約的第一功臣| 蔣介石| 大紀元

但是,美英等國在清朝末年強加中國的不平等條約仍未廢除,這就大大妨礙了中國與反法西斯盟國之間的合作。 太平洋戰爭爆發後,蔣介石更認為中國是“聯合國家 ... 於 www.epochtimes.com -

#37.近代中国不平等条约及评判标准的初步探讨/佚名

作为结束战争的协议,领土割让与赔款是经常出现的内容,割地或赔款是此类条约不平等的显著标志之一。近代中外条约中,凡要求中国政府割让土地或赔付战费的条款均为不平等 ... 於 www.russiancenter.pku.edu.cn -

#38.商品无敌历史年表系列:无敌中国近代不平等条约年表(典鉴版)

本页面呈现无敌历史年表系列:无敌中国近代不平等条约年表(典鉴版)网购指南,包括全网比价、规格参数、好价爆料,全网口碑等;什么值得买为您购买无敌历史年表系列: ... 於 wiki.smzdm.com -

#39.中国近代史上不平等条约中的赔款都去哪了 - 澎湃新闻

众所周知,随后中英签署的《南京条约》只是一系列“不平等条约”及其相关赔款的开始。 晚清以降,中国对外大宗赔款大致有8笔。除了第一次鸦片战争向英国赔款2100万银元 ... 於 m.thepaper.cn -

#40.中國人無賴狼性從哪來?日學者解密:只要對外不平等條約傷到 ...

歷史上有個國家叫日本,他們也曾經和多個國家簽訂不平等條約,每一次卻都乖乖遵守。日本和中國在近代化的起點上,就已經不同。 (責任編輯:余如婕). 於 buzzorange.com -

#41.不平等条约与中国近代领水主权问题研究 - 豆瓣

《不平等条约与中国近代领水主权问题研究》是关于研究“不平等条约与中国近代领水主权问题”的专著,书中具体包括了:鸦片战争前的中国领水主权状况、外籍引水与中国领水 ... 於 m.douban.com -

#42.賈忠偉觀點:「仁安羌戰役」與列強「取消不平等條約」 - 風傳媒

近代中國 《不平等條約(unequal treaty)》的由來與廢除. 1842年,清朝在與英國的第一次鴉片戰爭(1840~1842)中戰敗,8月29日清廷代表 ... 於 www.storm.mg -

#43.一國兩制與基本法:香港問題的由來 - China Current

1842年8月29日,清政府被迫簽訂中國近代史上第一個不平等條約——《南京條約》。英國侵佔香港島。 1856年,英法聯軍發動第二次鴉片戰爭。1860年10月,英法聯軍攻陷北京,火燒 ... 於 chinacurrent.com -

#44.檔案樂活情報ALohas第42期

「威海衛」租借地的收回 ; 探尋圖1. 清道光20年(1840年),中英鴉片戰爭後,清廷與英國簽訂南京條約,中國的大門從此對外敞開,而南京條約也成為近代中國第一個不平等的條約 ... 於 www.archives.gov.tw -

#45.《无敌中国近代不平等条约年表-中学历史年表系列卢菡著 ... - 京东

京东JD.COM图书频道为您提供《无敌中国近代不平等条约年表-中学历史年表系列卢菡著》在线选购,本书作者:,出版社:外文出版社。买图书,到京东。 於 item.jd.com -

#46.世纪噩梦: 近代中国不平等条约写实, Part 1 - Google Books

世纪噩梦: 近代中国不平等条约写实, Part 1. Front Cover. 中国人民大学出版社, 1997 - China - 870 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks ... 於 books.google.com -

#47.中国近代被迫签订的不平等条约及主要内容 - 智林心语

中国近代 史,简直就是一部屈辱史! 今天整理了自第一次鸦片战争至八国联军侵华战争,软弱的清政府与列强签订的一系列不平等条约及主要内容,读来令人 ... 於 www.olzl.net -

#48.近代中国与外国签订的不平等条约,究竟“不平等”到何种程度 ...

近代中国与外国签订的不平等条约,究竟“不平等”到何种程度?这部新版巨著将清晰展现 ... 《中外旧约章汇编》就像是从另一个角度翻开了中国近代史,帮助读者 ... 於 www.jfdaily.com -

#49.李育民余英:晚清时期“不平等条约”概念的提出及其认识 - 腾讯

作者:李育民余英来源:“近现代史研究动态”微信公众号原文刊载于《人文杂志》2020年第11期中外条约关系是中国近代的一个基本问题,不平等条约是这一 ... 於 new.qq.com -

#50.【常识】中国历史上的不平等条约 - 简书

中国近代不平等条约. 1、第一次鸦片战争后签订的条约. 1840年鸦片战争和其后的《南京条约》等第一批不平等条约的签订,成为中国社会半殖民地半封建化 ... 於 www.jianshu.com -

#51.Top 50件南京條約- 2023年5月更新- Taobao - 淘寶

天朝的崩潰-鴉片戰爭再研究茅海建著琦善賣國中英南京條約虎門條約平等與不平等中國通史近代史正版書籍L. 新品促銷. ¥. 49.5. ¥72. 已售1件. 收藏. -評價. 中國近代史 ... 於 world.taobao.com -

#52.2020年国家公务员考试常识积累:历史上的不平等条约

《南京条约》为中国近代历史上第一个不平等条约,其与作为附约的《中英五口通商章程》和《五口通商附粘善后条款》(即《虎门条约》),产生重大历史影响。 於 www.chinagwy.org -

#53.英國強迫清政府簽訂《展拓香港界址專條》 - 中國文化研究院

8月,英國以武力脅迫清政府簽訂《南京條約》,清政府被迫簽訂中國近代史上第一個不平等條約——《南京條約》。英國正式侵佔香港島。 課堂活動. 1. 開放中國廣州、廈門、福州 ... 於 chiculture.org.hk -

#54.不平等條約 - 隨意窩

中國近代 第一個不平等條約:《南京條約》的簽訂,它標志著中國開始進入半殖民半封建社會。 取得自由對外貿易的通商權與片面最惠國待遇。 取得協定關稅的權利。 取得取得在 ... 於 blog.xuite.net -

#55.中国近现代史纲要-武汉大学公开课:不平等条约体系及后果

武汉大学公开课:不平等条约体系及后果只有了解历史,才能正确认识和把握社会发展的客观规律。本课程主要讲授中国近代以来争取民族独立和人民解放,实现国家繁荣富强和 ... 於 open.163.com -

#56.不平等條約與中國近代領水主權問題研究 - 中文百科知識

不平等條約 與中國近代領水主權問題研究》是2010年湖南人民出版社出版的圖書,作者是劉利民。基本信息名稱:不平等條約與中國近代領水主權問題研究作者:劉利民 ... 於 www.jendow.com.tw -

#57.中國歷史科(中四至中五)

不平等條約 的開始。 探討問題建議:. 中英雙方如何走上戰爭之路? ... 參考郭廷以著:《近代中國史綱》(第3版)(香港:中文大學出版社,1992年),上冊,頁37。 於 www.edb.gov.hk -

#58.近代史的開端-鴉片戰爭.pdf - 曉明女中

B、外交方面:. 1、鴉片戰爭後所簽訂之南京條約,為中國對外簽訂不平等條約之始。 2、廣州、廈門、福州、寧波、上海闢為通商口岸,中國之閉關自守政策遂被打. 破。 於 www.smgsh.tc.edu.tw -

#59.林则徐纪念馆文物故事——《南京条约》 - 福建禁毒信息网

... 和割地赔款这一中国近代史上屈辱的一幕,是中国近代史上外国侵略者强迫清政府签订的第一个不平等条约,中国从此开始沦为半殖民地、半封建的国家。 於 fjncc.gat.fujian.gov.cn -

#60.揭秘:廢除中國不平等條約第一功臣當屬蔣介石 - 新唐人電視台

清朝末年,西方列強強加給中國諸多不平等條約。但很多中國人,尤其是在中共謊言下成長起來的年輕一代,卻不清楚究竟是誰,廢除了所有這些不平等條約。 於 www.ntdtv.com -

#61.都是「不平等條約」 為何香港是中國的海參崴卻成了俄國的?

按照中共一貫給民眾洗腦的歷史劇本,有關中俄兩國領土爭議的劇情應該是:不平等的《中俄北京條約》是帝國主義列強欺凌、瓜分近代積弱中國的歷史罪證,「 ... 於 insidechina.rti.org.tw -

#62.来华外国人与近代不平等条约- 季压西, 陈伟民- Google Books

本书运用大量近代条约,历史档案来分析历史事件,内容包括:近代来华外国人排除语言障碍的努力、中国近代不平等条约谈判中的外国传教士、近代在华英国译员机构及译员培养 ... 於 books.google.com -

#63.中国近代不平等条约汇要 - Google Books

中国近代不平等条约 汇要. Front Cover. China. 中国民主法制出版社, 1996 - China - 280 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#64.义和团运动对不平等条约体系的影响 - 中华文史网

同时,它鼓舞了中华民族的反帝斗争,成为中国人民反对帝国主义和废除不平等条约斗争历程中的重要一环。 一. 在近代中国,任何一次中外冲突都会导致新的不平等条约,义和团 ... 於 www.historychina.net -

#65.谈中外条约对近代中国社会变迁之影响——中新网

中国 进入近代,是从西方列强用大炮强迫清政府接受不平等条约开始的。它以打破传统中外关系格局为起点,从根本上改变了中国社会的发展进程和方向,使 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#66.事业单位公共基础知识:近代中国三大不平等条约

事业单位公共基础知识之中国历史:近代中国的不平等条约. 1840年鸦片战争的爆发使得西方列强打开中国大门,侵吞国土、残害国人,造就了我国最屈辱的 ... 於 m.sydw.huatu.com -

#67.中國的不平等條約怎麼廢除?-政經駱駝 - 游重森

首先從不平等條約字面意義談起,應當是指在簽訂條約的國家多方中,一方(或多方)以武力或政治施壓等手段,脅迫另外一方(或多方)簽署的條約,由於 ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#68.英国与近代中国的不平等条约

自鸦片战争之后百余年,中国遭受着不平等条约的压迫和束缚,由一个独立的主权国家沦为半殖民地国家,英国是中国蒙受这一巨大耻辱和灾难的祸首。 於 www.qinghistory.cn -

#69.郭卫东:《南京条约》是百年国耻的起点 - 爱思想

《南京条约》及其附件,严重损害了中国领土、司法等主权,更为列强扩大对华侵略制造了先例。此后,近代中国被迫与列强陆续签订数以百计的不平等条约,如一 ... 於 www.aisixiang.com -

#70.《世界知识》:冯玉军:“近代以来不平等条约的修废钩沉”

习近平总书记在纪念中国共产党成立100周年大会上的讲话中指出,“1840年鸦片战争以后,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘 ... 於 iis.fudan.edu.cn -

#71.谁废除了不平等条约? - 中国人权双周刊|

近代 以来,最能激起强烈民族情绪的莫过于“不平等条约”一词。不平等条约对中国主权的侵害主要表现在领事裁判权、协定关税、片面最惠国待遇、租界,以及 ... 於 biweeklyarchive.hrichina.org -

#72.中国历代不平等条约的签订及其危害 - 知网文化

回望这段血泪史和斗争史,我们当以史为鉴,坚定为实现中华民族伟大复兴而奋斗。 历数中国近代签订的一千多个不平等条约,有帝国主义发动侵略战争,迫使战败的中国政府签订 ... 於 wh.cnki.net -

#73.不平等條約 - Wikiwand

不平等條約 是清末民初的中國民族主義者提出的用語。 ... 近代部分多民族統一的國家在其內部的構成民族之間曾經簽訂的武力強加條約,因為不屬主權國家之間的問題,被 ... 於 www.wikiwand.com -

#74.不平等条约对近代中国的双重影响

不言而喻,不平等条约给近代中国造成的危害极为严重。 一是在政治上束缚中国的主权,使中国变成一个半殖民地国家,中国的国际地位由此一落千丈。 於 epaper.gmw.cn -

#75.不平等條約_百度百科

不平等條約 ,權利多傾向於強國,義務偏重於弱國,實質上違反國家主權平等原則,在國際上遭廣泛譴責。1949年前的中國被迫與外國締結的諸多不平等條約,中華人民共和國 ... 於 baike.baidu.hk -

#76.近代以来的不平等条约,如何一一废除? - 网易

等到一战结束,北洋政府还参与了巴黎和会。在会上北洋政府提出了撤退外国军队、撤销历史裁判权、归还租界、关税自主等七项要求。 这是中国 ... 於 www.163.com -

#77.南京條約- Hong Kong

清政府在英軍兵臨城下的情況下,不敢抵抗。1842年(道光22年) 8月29日上午11時, ... 「南京條約」是中國近代史上,與西方簽訂的第一個不平等條約,條約共分十三條,其 ... 於 lib.hku.hk -

#78.不平等條約- 最新文章 - 關鍵評論網

1858年5月28日(咸豐8年),俄國和清朝黑龍江將軍奕山於璦琿(今黑龍江省黑河)簽定《璦琿條約》,是中國近代史上失去領土所有權最多的條約。 不平等條約 中華人民共和國 ... 於 www.thenewslens.com -

#79.中国近代到底签了多少不平等条约?记下来,以后都要考! - 新浪

19世纪40年代. 《南京条约》是中国近代史上的第一个不平等条约,标志着中国开始沦为半殖民地半封建社会国家。(1842年英国与中国签订,割让香港岛). 於 k.sina.com.cn -

#80.中国不平等条约_抖抖音

您在查找中国不平等条约吗?我们提供全网最全的内容介绍,每天实时更新,最新最全的资讯一网打尽。 於 page.iesdouyin.com -

#81.传教与不平等条约(1842年至1860年)

倘若撇开中国近代史,孤立地看教会的情况,我们将永不可能接触到那幅真实的图画。 ... 在此一个对我们极重要的问题是,当西方列强胁迫中国签订众多不平等 ... 於 www.pacilution.com -

#82.為何不平等條約都找李鴻章代簽? - 歷史 - 中國時報

「簽不平等條約」這事,為啥總是李鴻章背鍋? ... 李鴻章可以放手做事:北洋水師建立,北洋船政局建立,中國近代本土最早的工業和軍事生產線建立。 於 www.chinatimes.com -

#83.庚子赔款二三事,事实和“认为的”常常存在差异 - 网易

庚子赔款”为人所熟知,除了它是近代金额最大的对外赔款,还因它带来的压迫 ... 注:清末所有不平等条约赔款总计未超过1亿英镑。1893年(甲午战争前一 ... 於 m.163.com -

#84.无敌中国近代不平等条约年表: 卢菡 - Amazon.com

在此后的一百余年间,清政府、北洋政府、国民政府与外国列强陆续签订了大量不平等条约,《无敌中国近代不平等条约年表》以年表形式回溯了其中较为重要的300余个条约, ... 於 www.amazon.com -

#85.盘点近代中国史上十大不平等条约 - 今日头条

自1840年鸦片战争以来,近代史上的中国政府曾与其他国家签订过一系列的不平等条约。这些条约,致使当时的中国成为任人宰割的羔羊,不仅主权受到列强们. 於 www.toutiao.com -

#86.史檔- 【當年今日】清朝第一條不平等條約 - Facebook

#早讀 1842年的今天(8月29日),清朝政府派欽差大臣與英國代表在南京簽訂了中國近代史上第一個不平等條約《南京條約》。條約共13款,主要內容有割讓香港島、向英國賠款 ... 於 www.facebook.com -

#87.勿忘国耻——近代中国不平等条约中的传教条款透视

勿忘国耻——近代中国不平等条约中的传教条款透视 ; Name: RELI200102002.pdf ; Size: 109.2Kb ; Format: PDF. 於 repository.globethics.net -

#88.中国近代不平等条约年表- 卢菡 - Google Books

中国近代不平等条约 年表 ... 本书以年表形式回溯了其中较为重要的300余个条约, 并对影响尤为巨大的50个条约从约款举要, 签约缘起, 约义解读, 约订掌故等方面进行了分析. 於 books.google.com -

#89.兴废与进退:思古论今集 - Google 圖書結果

概念与史实:世界近代史的细节法国著名史学家布罗代尔认为,历史是由深层 ... 比如,“中国近代被迫签订了一系列丧权辱国的不平等条约”,这句话中所包含的不仅仅是对那段 ... 於 books.google.com.tw -

#90.中国近代不平等条约的主要内容 - 水产养殖网

近代中国 的不平等条约是中国历史上最为耻辱的一页,这些条约对于中国的国家主权和领土完整造成了极大的损害。在19世纪末和20世纪初的时期,中国遭受了 ... 於 www.shuichan.cc -

#91.中國近代史論叢: 不平等條約與平等新約 - Google Books

中國近代 史論叢: 不平等條約與平等新約. Front Cover. 正中書局, 1958 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ... 於 books.google.com -

#92.近代中外条约关系通史【套装全七册】pdf-epub-mobi-txt-azw3

内容简介: 鸦片战争后,西方列强用武力迫使中国签订了一系列不平等条约,中国从朝贡体系被动纳入到近代条约关系中。一个个不平等条约, ... 於 www.tianlangbooks.com -

#93.中国近代不平等条约汇要_图书- 爱学术

中国近代不平等条约 汇要. 作者: 全国人大常委会办公厅研究室编写出版社: 出版年: ISBN:7-80078-158-5. 简介:. 免费下载该图书 ... 於 book.ixueshu.com -

#94.中國近代不平等條約歸納整理| 新聞、政治、財經 - 華新要聞

1英國通過《南京條約》制佔香港島。 2俄國通過《璦琿條約》《北京條約》等割佔150多萬平方公里的領土。 於 newmediamax.com.tw -

#95.中國不平等條約的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

中國不平等條約 價格推薦共48筆商品。包含30筆拍賣、7筆商城.「中國不平等條約」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#96.不平等條約- 維基百科,自由的百科全書

不平等條約 是清末民初的中國民族主義者提出的用語。西方國際法知識中並未有此概念。此概念意在說明簽訂條約的國家多方中,一方(或多方)以武力或政治施壓等手段,脅迫 ... 於 zh.wikipedia.org -

#97.中國近代史上的不平等條約- University of Macau - Ex Libris

中國近代 史上的不平等條約 Available at UM Library 1/F B1 Rare Collection Room : Macau Rare Book [LIB USE ONLY] (RMK2526). 2 versions found. See all versions ... 於 umlibrary.primo.exlibrisgroup.com