三部曲式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)米羅•沃爾德加里•馬丁詹姆斯•米勒艾德蒙•塞克勒寫的 西方音樂史十講 和(美)菲利克斯·薩爾徹的 結構聽覺--音樂中調性的貫串性都 可以從中找到所需的評價。

另外網站曲式分析是什么?也說明:2、再现单二部曲式:结构为AB两个段落,B段中要重新出现A段的旋律材料。 3、并列单三部曲式:结构为ABC三段,A段、B段、C段的旋律材料都互为 ...

這兩本書分別來自北京聯合 和上海音樂學院所出版 。

國立政治大學 英國語文學系 楊麗敏所指導 蔡文傑的 詩中音樂:艾略特《四首四重奏》中的音樂形式 (1998),提出三部曲式關鍵因素是什麼,來自於艾略特、四首四重奏、曲式。

最後網站单一部曲式則補充:因此,对此类动机的分析尤为重要。 常见的单一部曲式的陈述结构形态大体可以分为三类。 单乐段.

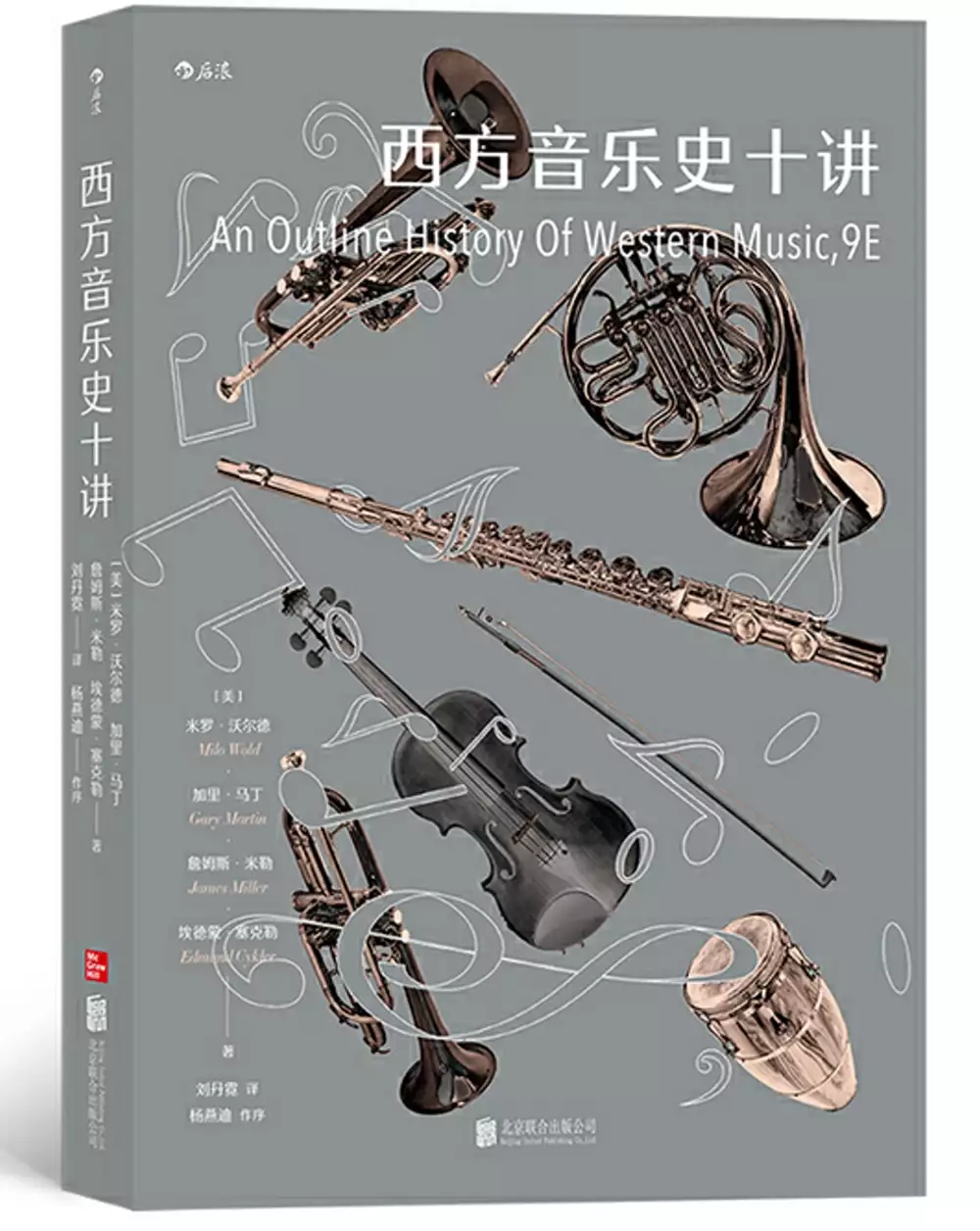

西方音樂史十講

為了解決三部曲式 的問題,作者(美)米羅•沃爾德加里•馬丁詹姆斯•米勒艾德蒙•塞克勒 這樣論述:

本書以大綱式的手法對西方音樂發展進行了清晰描述,既保持了音樂史著作的學術性特點,又突出了實用性。迄今出至第9版,讀者甚眾。 全書共十章,按年代順序對古代、中世紀、文藝復興、巴羅克、古典主義、浪漫主義和二十世紀的西方音樂進行了介紹。文中對不同社會文化背景下音樂所具有的不同功能,展現出的不同風格特徵作了細緻分析。此後,簡要地列舉了各個時期重要作曲家的生平、創作風格和代表作品,有力地說明瞭音樂家對音樂發展的重要貢獻。 本版增加了與音樂和作曲家相關歷史事件的年代表,有助於讀者更快瞭解各個時期音樂的發展狀況。對討論流行音樂的章節也進行了擴充和更新,以帶給讀者更多現代音樂學家最新的學術觀點。

米羅·沃爾德(Milo Wold),1936—1974年執教于林菲爾德學院,並擔任音樂學的榮譽教授。其後人為紀念他和他的夫人對學校教育的貢獻,於2008年在林菲爾德學院設立了“米洛和布蘭奇·沃爾德紀念獎學金”(Milo and Blanche Wold Memorial Scholarship)。主要作品有《西方世界中的音樂與藝術》(與加里·馬丁、詹姆斯·米勒、艾德蒙·塞克勒等合著)等。 加里·馬丁(Gary Martin),俄勒岡大學音樂學名譽教授,研究方向為音樂教育與音樂史。1966年開始執教於音樂教育學院,主要開設音樂教育、音樂課程發展史等課程。曾任德國國際音樂教育中

心主任。主要作品有《音樂基本概念》、《西方世界中的音樂與藝術》(合著)等。 詹姆斯·米勒(James Miller),俄勒岡大學聲樂和合唱音樂專業的名譽教授,曾任歐洲音樂教育中心德國與英國區的主任。1988年,他在英國巴思開設了名為“英國音樂社會史”的課程。在俄勒岡州,他多次擔任國家聲樂獨奏與合奏比賽的評委。主要作品有《西方世界中的音樂與藝術》(合著)。 艾德蒙·塞克勒(Edmund Cykler),俄勒岡大學音樂學院教授,主要作品有《用於多種樂器演唱和表演的121首卡農》、《西方世界中的音樂與藝術》(合著)、《比較音樂教育》(論文)等。 譯者簡介 劉丹霓,上海音樂學院博士畢業

生,現為天津音樂學院音樂學系教師。 序言 通過音樂的歷史走進音樂 楊燕迪 1 前言 3 導論 4 插圖目錄 14 譜例目錄 16 第一章 中世紀之前的古代音樂 1 1.1 社會文化對音樂的影響 2 1.2 音樂的功能 5 1.3 風格與表演實踐 5 形式組織 5 旋律 5 節奏 6 和聲 7 織體 7 樂器法與音色 7 表演實踐 7 1.4 聲樂音樂 8 1.5 器樂音樂 8 1.6 作曲家 8 1.7 史學家、理論家和手稿來源 9 第二章 中世紀早期(300—1100) 11 2.1 社會文化對音樂的影響 12 2.2 音樂的功

能 13 2.3 風格與表演實踐 14 形式組織 14 旋律 14 節奏 15 和聲 16 織體 17 樂器法和音色 17 2.4 聲樂音樂 18 聖詠 18 奧爾加農 19 單樂章形式和結構手法 19 2.5 器樂音樂 21 2.6 作曲家 21 2.7 史學家、理論家和手稿來源 22 第三章 中世紀晚期:古藝術——新藝術(1100—1400) 25 3.1 社會文化對音樂的影響 26 3.2 音樂的功能 28 3.3 風格與表演實踐 28 形式組織 29 旋律 29 節奏 30 和聲 35 織體 35 樂器法和音色 36 3.4 聲樂音樂 36 單

樂章形式與結構手段 36 複合形式 40 複調彌撒 40 宗教劇 40 3.5 器樂音樂 40 3.6 作曲家 40 3.7 史學家、理論家和手稿來源 42 第四章 文藝復興時期(1400—1600) 45 4.1 社會文化對音樂的影響 47 4.2 音樂的功能 48 4.3 風格與表演實踐 49 形式組織 49 旋律 54 節奏 54 和聲 56 織體 56 樂器法和音色 57 表演實踐 58 4.4 聲樂音樂 59 單樂章形式和結構手段 59 經文歌 59 讚美詩 60 眾讚歌 60 詩篇歌 60 讚美歌 60 弗羅托拉 60 牧歌

61 尚松 61 複調利德 62 集腋曲 62 埃爾曲 62 多種世俗形式 62 複合形式 62 彌撒 62 4.5 器樂音樂 63 單樂章形式和結構手段 63 利切卡爾 63 坎佐納 64 聖名曲 64 托卡塔 64 幻想曲 64 前奏曲 65 變奏曲 65 舞曲形式 65 複合形式 66 4.6 作曲家 66 4.7 史學家、理論家和手稿來源 73 第五章 巴羅克時期(1600—1750) 77 5.1 社會文化對音樂的影響 79 5.2 音樂的功能 81 5.3 風格與表演實踐 82 形式組織 83 旋律 83 節奏 85 和聲 86 織體 87 樂器法和音色 8

9 表演實踐 90 5.4 聲樂音樂 92 單樂章形式和結構手段 92 宣敘調 92 詠歎調 92 詠敘調 92 合唱 93 經文歌 93 教會協奏曲 93 讚美歌 93 獨唱歌曲 93 複合形式 94 歌劇 94 清唱劇 97 受難曲 97 康塔塔 97 彌撒 98 5.5 器樂音樂 98 單樂章形式和結構手段 98 托卡塔 98 前奏曲 99 利切卡爾 99 賦格 99 幻想曲 99 管弦樂序曲 100 主題與變奏 100 利都奈羅形式 100 帕薩卡利亞與恰空 101 眾讚歌前奏曲 101 複合形式 101 組曲 101 管弦樂組曲

102 教堂奏鳴曲 102 室內奏鳴曲 104 鍵盤奏鳴曲 105 獨奏協奏曲和大協奏曲 105 5.6 作曲家 105 5.7 史學家和理論家 121 第六章 古典主義時期(1750—1820) 125 6.1 社會文化對音樂的影響 126 6.2 音樂的功能 128 6.3 風格與表演實踐 128 形式組織 128 旋律 129 節奏 129 和聲 130 織體 131 樂器法和音色 132 表演實踐 132 6.4 聲樂音樂 133 單樂章形式和作曲手段 133 宣敘調 133 詠歎調 133 合唱和重唱 133 聲樂複調作品 134 利德 134 複合形式 134

歌劇 134 清唱劇 135 彌撒 136 6.5 器樂音樂 136 單樂章形式和結構手段 136 快板奏鳴曲式 136 迴旋曲 137 變奏曲式 138 三部歌曲形式 138 小步舞曲和三聲中部以及其他舞曲形式 138 序曲 138 複調器樂音樂 138 複合形式 139 奏鳴曲 139 交響曲 139 協奏曲 139 室內樂 140 小夜曲、嬉游曲、遣興曲和夜曲 140 6.6 作曲家 140 6.7 史學家和理論家 147 第七章 浪漫主義時期(1820—1900) 149 7.1 社會文化對音樂的影響 151 7.2 音樂的功能 152 7.3 風格與表演實踐 1

53 形式組織 155 旋律 155 節奏 156 和聲 156 織體 157 樂器法和音色 157 表演實踐 158 7.4 聲樂音樂 160 單樂章形式和結構手段 160 藝術歌曲 160 合唱音樂 161 複合形式 162 歌劇 162 大型宗教合唱作品 164 7.5 器樂音樂 164 單樂章形式和結構手段 164 奏鳴曲式 164 二部曲式和三部曲式 165 變奏曲 165 舞曲樂章 165 狂想曲 166 練習曲 166 音樂會序曲 166 標題性交響曲和交響詩 166 複合形式 167 奏鳴曲和交響曲 167 協奏曲 167 室內樂 167 芭蕾 168 交響組

曲和戲劇配樂 168 7.6 作曲家 168 7.7 史學家與理論家 190 第八章 20世紀早期(1900—1945) 195 8.1 社會文化對音樂的影響 197 8.2 音樂的功能 198 8.3 風格與表演實踐 200 形式組織 200 旋律 202 節奏 203 和聲 203 織體 204 樂器法與音色 204 表演實踐 205 8.4 聲樂音樂 206 單樂章形式 206 藝術歌曲 206 合唱作品 206 複合形式 207 歌劇和音樂劇 207 清唱劇/帶有樂隊的合唱作品 208 儀式音樂 208 8.5 器樂音樂 208 單樂章形式 208 序曲和交響詩 208 變奏

曲 208 小型音樂形式: 舞曲、詩性小曲 209 複合形式 209 奏鳴曲、室內樂和交響曲 209 協奏曲 210 組曲 210 現代芭蕾 210 電影和戲劇配樂 211 8.6 作曲家 211 8.7 史學家和理論家 230 第九章 第二次世界大戰以來的音樂 233 9.1 社會文化對音樂的影響 235 9.2 音樂的功能 237 9.3 風格與表演實踐 238 形式組織 239 旋律 240 節奏 240 和聲 240 織體 241 樂器法與音色 241 表演實踐 241 9.4 聲樂音樂 244 單樂章形式 244 藝術歌曲 244 合唱作品 245 複合形式 24

5 歌劇和音樂劇 245 9.5 器樂音樂 246 傳統體裁 246 使用傳統樂器的非傳統音樂作品 246 電子音樂 247 9.6 作曲家 247 9.7 史學家和理論家 263 第十章 20世紀的爵士樂和流行音樂 267 10.1 社會文化對音樂的影響 269 10.2 音樂的功能 270 10.3 風格與表演實踐 271 布魯斯 272 雷格泰姆 273 新奧爾良爵士樂 273 迪克西蘭爵士樂 274 搖擺樂 274 博普(比博普)爵士樂 275 冷爵士樂 276 自由爵士樂 276 搖滾樂 276 鄉村音樂 277 藍草音樂 277 音樂劇 278 10.4 音樂作品

279 10.5 作曲家、改編者和表演者 282 樂器 286 音樂曲例 292 延伸閱讀 326 重要詞彙 339 出版後記 344

三部曲式進入發燒排行的影片

風神寶寶兒童劇團再次以哲也老師的奇幻作品《明星節度使》作為發想,同樣加入了傳統戲劇的元素,穿梭傳統戲曲與時代空間之中,誓言成就另一篇讓大小朋友愛不釋手的冒險與善的故事。

透過《明星節度使》中深得製作團隊大力點頭認同的討喜角色「烏梅」,秉著「無可救藥」(雙關)的樂觀思維及身體承受極大苦痛的反差,用最簡單純粹的力量,化解黑暗的心結,讓光明照亮每個黑暗的角落。期待如此的文學效益能夠透過有規劃的戲劇呈現,以三部曲式、循序漸進、完整推廣和表達「善」的終極思維至華人圈。

取材原著中的角色「愛打電動的小皇帝」為主要視角出發,以孩子最熟悉的「電動遊戲」作為故事骨幹,一一剖析孩子「選擇」沈迷電動的原因,是否缺乏了最直接家的關懷與愛;進而發問:「人生就是要無數的面對、無數的抉擇,該怎麼面對?」也許答案如同故事所說:「但行好事,莫問前程。」 也期許為親子相處之道提供全新思維。

詩中音樂:艾略特《四首四重奏》中的音樂形式

為了解決三部曲式 的問題,作者蔡文傑 這樣論述:

國立政治大學英國語文學系碩士班 碩士論文摘要 論文名稱: 詩中音樂: 艾略特《四首四重奏》中的音樂形式 指導教授: 楊麗敏 研究生:蔡文傑 論文提要內容: 許多批評家曾試著從各種角度解釋《四首四重奏》這個標題。 因為正如艾略特所宣示的,《四重奏》這個字(詞)是了解這部作品的正確途徑。 本文則試著從音樂的角度切入這部作品。 因為貝多芬的音樂在艾略特一生佔有舉足輕重的影響。艾略特也曾在多處提及深受貝多芬的A小調弦樂四重奏感動。另一方面,詩與音樂更是艾略特長

久一來的關注重點。他相信,詩與音樂能達到某種程度的交流與可能性。正如他在《詩的音樂》一文中所宣示的。他認為詩與音樂的可能性主要包括在三方面。分別為韻律與結構,主題的重複,以及主題材料的對位式安排。因此,本文主要從音樂性的結構(音樂曲式),主題的發展、佈局來分析這部作品。 在結構方面正如艾略特所透露的,《四首四重奏》與貝多芬的弦樂四重奏在架構上有相似之處。在本文的分析裡,發現每一首四重奏的五個樂章分別是奏鳴曲式、二部曲式、三部曲式、進行曲式和迴旋曲式。主題方面,每首《四重奏》如貝多芬的弦樂四重奏一樣主要處理了對立主題的不斷發展、變化到解決。另外,如貝多芬的晚期四重奏

裡的複音特性,《四首四重奏》裡也展現了多主題的同時進行。本文將分為四個章節討論,針對這三個層面分析。由主題的發展著手,找出主題之間的互動以及音樂性的架構。

結構聽覺--音樂中調性的貫串性

為了解決三部曲式 的問題,作者(美)菲利克斯·薩爾徹 這樣論述:

以海恩里希·申克的調性及音樂貫串性的革命概念為根據,目的是把申克的概念模鑄成一個可以使用的、系統化的方法以供教師、學生、演奏家,以及任何認真對音樂連續性、貫串性及結構感興趣的人使用。葉純之(1926~1997),廣東省南雄縣人,音樂理論家、作曲家、音樂教育家,上海音樂學院音樂研究所研究員。曾為話劇《灰姑娘》《勿忘我》《貴人迷》等十余部話劇作曲,以及影片《垂簾聽政》《火燒圓明園》等一百多部電影作曲和配樂,其創作包括舞劇、協奏曲等幾乎所有體裁的音樂作品。曾擔任上海音樂學院音樂美學教研室主任,其《音樂美學導論》為國內第一部音樂美學專著。 序譯者前言引言第一部第一章第二章一、和弦語

法——和弦意義二、作為有方向運動的音樂——結構及延長三、和聲及對位四、和弦延長五、調性六、結構及延長的含義第二部 結構聽覺的教學及系統化方法第一章 基本理論的范圍第二章 作為組織力量的音樂方向一、音樂連續及結合的問題二、音樂方向——結構及延長1.和弦語法——和弦意義2.旋律——旋律方向及貫串性3.旋律結構及延長的相對意義4.旋律與和弦意義的相互依存三、和聲與對位的功能第三章 對位概念一、引言二、兩部對位三、三部對位四、小結第四章 和聲概念一、與對位概念的對比二、基本和聲進行及其潤飾三、練習四、小調中的和聲進行及混合的影響五、前面用:和弦來加強V六、在和聲進行中使用七和弦七、使用兩個連續的和聲進

行八、支持旋律裝飾的和聲進行九、小結及要點第五章 結構及延長I一、對位和弦或和聲骨架內的進行1.經過和弦——聲部進行和弦a.經過和弦b.改善聲部進行的經過和弦c.聲部進行和弦d.小結及要點2.旋律強調和弦或色彩和弦3.鄰音和弦二、和弦延長(在一個和弦周圍及內部的運動)三、和弦延長的應用(直接及間接運動)四、結構及延長五、短小旋律樂句的四部配置六、旋律一對位延長1.基本器樂音型化2.進入進出內聲部的運動3.內聲部的疊置4.音域轉移5.延長的對位七、純對位技巧的連續使用八、聲部進行的認別九、作為結構及延長的系統表現的聲部進行圖十、延長的練習——結構聽覺訓練十一、阻礙的技巧第六章 結構與延長Ⅱ一、和

弦延長1.主和弦的和聲延長a.基於主和弦延長的完全和聲進行b.基於主和弦延長的不完全和聲進行c.主和弦的屬和弦延長(延長的V)d.結構主和弦之前的屬和弦延長與不完全和聲進行2.其他和聲和弦的和聲延長a.應用屬和弦b.作為和聲和弦延長的不完全和聲進行c.作為和聲和弦延長的完全和聲進行3.對位和弦的和聲延長4.強調和聲的和弦二、承擔結構意義的對位和弦三、和弦的復功能1.有外加延長含義的和聲一結構和弦2.有外加結構意義的和聲一延長和弦3.有對位含意的和聲一延長和弦a.作為聲部進行和弦的和聲強調和弦b.下行五度模進c.上行五度d.作為經過和弦的應用屬和弦(半音階過渡)e.作為聲部進行和弦的應用屬和弦f

.和聲要素的消失四、四部配置的補充變體五、半音階1.減七和弦、屬七和弦、六和弦及:和弦在半音階中的作用2.半音經過句中的對位織體3.變化和弦a.增三和弦b.增六和弦c.增屬七和弦d.上主音變和弦(根音位置及轉位)e.下屬變和弦(根音位置及轉位)六、混合體1.那不勒斯六和弦與弗里幾亞Ⅱ2.混合體的各種用法七、下中音和弦的任務八、單元的擴展——大型單元中結構與延長的關系第七章 結構與延長Ⅲ一、結構定向的問題(復雜變體的例子)二、對位延長與旋律的發展1.延長的對位a.「獨立」聲部進行b.色彩和弦c.「和聲」對位d.八度及五度2.通過內聲部模進疊置的音域轉移3.用非主和弦配置延遲的第一個結構旋律音4.

經過運動中的可能性5.旋律分析的意義(旋律延長的研究)三、完全對位結構四、結構聽覺的步驟五、大規模聆聽及布局的准備1.擴展的鄰音及經過運動a.勃拉姆斯b.德彪西c.肖邦d.普羅克菲耶夫2.奏鳴曲形式的發展部(大規模延長)3.大規模布局的練習4.特殊擴展的兩種延長第八章 調性的概念一、整部作品——其調性及形式組織1.序言2.和聲結構與和聲及對位組合結構上的作品3.在對位結構上的作品4.形式與結構a.外部形式、內部形式及樂思b.外部形式與結構的關系,結構形式一延長形式5.調性的意義及范圍二、各類形式類型在作品中的應用1.一部或通譜曲式2.二部結構曲式a.結構重復b.結構划分c.阻礙3.二部延長曲式

a.作為曲式段的主要延長b.作為形式段的主要延長片斷4.三部曲式a.三部結構曲式(來源自阻礙)b.三部延長曲式(來源自阻礙)c.真正三部延長曲式d.三部延長曲式(對位結構)5.獨立曲式及幻想曲尾聲第三部第一章一、結構聽覺的含義及結果二、成問題的作品第二章 調性貫串性的歷史發展結束語西方音樂的語言

三部曲式的網路口碑排行榜

-

#1.未來社會數位轉型三部曲

面臨數位科技爆炸式成長的年代,台灣企業如何以循序漸進的友善方式,落實場域創新實驗,成功推動數位轉型? 財團法人資訊工業策進會成立以來,積極致力於輔導全台企業 ... 於 mic.iii.org.tw -

#2.祈福三部曲心想事成祈福專案

心想事成祈福專案. 源自於日本神社的各式祈福活動不能出國沒關係體驗濃濃的日式情懷活動一起來一場偽出國小旅行吧. 洽詢專線:03-9603808轉3103. 於 www.dwsresort.com.tw -

#3.曲式分析是什么?

2、再现单二部曲式:结构为AB两个段落,B段中要重新出现A段的旋律材料。 3、并列单三部曲式:结构为ABC三段,A段、B段、C段的旋律材料都互为 ... 於 www.toutiao.com -

#4.单一部曲式

因此,对此类动机的分析尤为重要。 常见的单一部曲式的陈述结构形态大体可以分为三类。 单乐段. 於 www.zgbk.com -

#5.曲式常识——复三部曲式- 对比

复三部曲式(复合再现三部曲式)是复杂化的三部曲式,包含三部分,两端部分对称地位于中间部分的两侧。典型复三部曲式的两端与中间部分存在着对比。 於 www.sohu.com -

#6.曲式基础知识之单三部曲式

单三部曲式也叫三段式,它由三个规模相近、相对独立的乐段组成。单三部曲式有两种结构类型:有再现的单三部曲式(标记为“ABA”)和没有再现的单三部曲 ... 於 www.cnfla.com -

#7.推導費氏數列性質三部曲(下) - 推廣到一般的二階遞迴數列

前言:. 在「推導費氏數列三部曲(上)」一文中,透過二次綜合除法,將費氏數列「放」. 到了商式的係數上,推出關於費氏數列級數和的一些性質。本質上,費氏數列是. 於 ghresource.k12ea.gov.tw -

#8.夏日三部曲Sorbetto

商品詳情. |口味介紹|. 冰獨研發團隊特地挑選三款台灣新鮮水果. 精心調配而成的絕佳風味. 以義式冰淇淋雪酪Sorbetto秘製手法. 保留水果最營養的原汁原味 ,健康、 ... 於 www.zhongzhenvillageshop.tw -

#9.影史上最偉大也最複雜的《魔戒三部曲》電影配樂

當《魔戒電影三部曲》大半籠罩著絕望和黑暗,哈比人的主題配樂似乎永遠輕快,悠揚著田園式的旋律,給予混沌中的希望,提醒英雄們一切永不消逝。 改編 ... 於 everylittled.com -

#10.二部曲式- 抖音百科

古二部曲式是在1750年之前,也就是距今三百五十多年以前的巴洛克时期,在复调音乐的基础上发展起来的小型曲式。乐曲分成两大部分,通常第一部分结束时,调性转到原调的 ... 於 www.baike.com -

#11.曲式

三部曲式 也稱為三段體或ABA曲式,是音. 樂作品中最常見的樂曲形式,是由兩個同等. 重要的结構, 組成了一個具有三個「段落」. 的曲體,其中第一及第三段 ... 於 musicasacra.org.hk -

#12.《星際大戰》日式動畫片頭- 舊版三部曲 - 玩具人

前傳 三部曲 片頭:https://www.toy-people.com/video-2153. 於 www.toy-people.com -

#13.三部曲式

樂曲結構,它是各種“曲式”中的一種:三部曲式,在節目將近結束的時候,又提到了“複合曲式”,即大的結構是三部曲式,而在三個部分的第一部分本身,又是一個小的三部曲式 ... 於 www.newton.com.tw -

#14.致敬法國情慾女作家!藝術家餐桌計畫「莒哈絲.三部曲」

三部曲 」重現法國情慾女作家莒哈絲人生重要時期,以食物、表演和物件為索引,選在獨具風格的複合式空間「三3 ThREEThREE」,以3 個場景搭配前菜、主餐 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#15.中老年健康促進三部曲 - 雲林縣衛生局

為了增加民眾對慢性病的認識,鼓勵民眾主動接受篩檢服務,早期發現早期治療,並保持良好生活習慣,增進健康。透過3支日常發生的情境式系列影片,以幽默的方式呈現, ... 於 ylshb.yunlin.gov.tw -

#16.復三部曲式_百度百科

復三部曲式的插部不具有明朗清晰的曲式結構。而表現為自由鬆散的不穩定結構。插部是展開性的部分,特點是和聲和調性不穩定,和聲變化頻繁;結構不穩定、不完整,主題材料常 ... 於 baike.baidu.hk -

#17.“三部-五部”:结构辨析与曲式归类

摘要:本文主要通过文献梳理与述评的方式,对“三部-五部”进行了结构辨析与曲式归类;文章还对相关基本概念、名词术语的含义进行了求本溯源,并希望在 ... 於 www.huain.com -

#18.曲式精要: 范乃信

... 三节参考性的辅助分析第四节结构分析第五节音乐的陈述方式第二章一部曲式(乐段)第一节曲式构成条件第二节二乐句乐段第三节多乐句乐段第四节扩展乐段第五节复合乐段第三 ... 於 www.amazon.com -

#19.歌曲有哪些常見的曲式? 三段體歌曲

三段體是音樂作品中最常見的樂曲形式,由兩個同等重要的結構(樂理上稱為「A段」和「B段」),組成了一個具有三… 掌握鄉民情報. 三段體. 三段體、又名三部曲式或ABA曲式 ... 於 tpe.twagoda.com -

#20.《幸福三部曲》音樂合輯 - Facebook

「幸福 三部曲 」是由夏語遙、奧斯卡、蕎安三人分別演 唱。這首歌由【希望索任合資】擔任音樂製作人,曲式 是以管絃樂的方式呈現,並以三種不同曲風的音樂 ... 於 www.facebook.com -

#21.書籍資訊

第六章複三部曲式及複二部曲式; 概述; 複三部曲式實例分析; 複三部曲式的分類和基本特徵; 複三部曲式的變形及介於單三部曲式與複三部曲式之間的中間型曲式; 複二部曲式 第 ... 於 www.mercury-publish.com.tw -

#22.曲式常識——復三部曲式

典型復三部曲式的兩端與中間部分存在著對比。復三部曲式與單三部曲式的主要區別在於它至少有一個部分是大於樂段的結構(單二部 ... 於 ppfocus.com -

#23.基于三部性结构形态的曲式简述_音乐 - 偶像网

(一)再现单三部曲式的划分1.呈示段。此乐段在整首作品中占据着主导地位,它是主题材料首次呈现的位置,起到呈示主题材料的作用, ... 於 www.oxiang.com -

#24.五月天大阪開唱,櫻花樹下回顧「藍色三部曲」

五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!! 藍| BLUE」4月6、7日在日本大阪的大阪城Hall舉辦。阿信、怪獸、石頭、瑪莎和冠佑在櫻花盛開的舞台上,藉著「藍 ... 於 www.vogue.com.tw -

#25.Mbl 醫美水光三部曲塗抹式撕拉面膜的價格推薦 - BigGo

mbl 醫美水光三部曲塗抹式撕拉面膜價格推薦共6筆商品。包含5筆拍賣、1筆商城.「mbl 醫美水光三部曲塗抹式撕拉面膜」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#26.魔戒三部曲:王者再臨電影原聲帶(Lord Of The Rings 3

... 曲式的創作精神,完美雕琢這段流露悲壯、榮耀、奇幻、神聖光芒的冒險傳奇,到了【魔戒三部曲-王者再臨】中,霍華把前二部曲所釋放的情緒逐漸內化,化成一的情緒波濤 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#27.譚盾的武俠三部曲電影和音樂

譚盾的史詩式電影音樂將由三位演奏家擔綱作現場演奏,配以震撼的電影情節影像,實在是一個極盡視聽之娛的晚上。音樂會節目改編多首由譚盾創作的電影音樂,包括《臥虎藏 ... 於 www.art-mate.net -

#28.三部曲式

三部曲式 是各種“曲式”中的一種。樂曲結構,它是各種“曲式”中的一種:三部曲式,在節目將近結束的時候,又提到了“複合曲式”,即大的結構是三部曲式,而在三個部分的第 ... 於 www.jendow.com.tw -

#29.Netflix青春愛情三部曲《愛的過去進行式》,盤點學生戀情最怕 ...

Netflix是眾多美劇愛好者的天堂,每年原創電影產量更高達90部!其中2018年起上線的《愛的過去進行式》三部曲,描述學生時期的純情戀愛最... 於 today.line.me -

#30.陳慧琳重返樂壇三部曲

樂壇天后陳慧琳近日重返樂壇,推出三首新歌,皆極具水準。《風眼》是典型伍樂城曲式,歌詞講如何從愛情的挫折中看出曙光,非常正能量。 於 vocus.cc -

#31.黃妍日本旅行順勢拍《反烏托邦三部曲》MV 狂吃美食未返港先 ...

MV特別到了日本一個和式的房屋去拍攝,Cath表示很喜歡這安排,她透露道:「本身係音樂會後放假去日本,但覺得不如順便拍埋MV,因為本身《1Q84》係日本 ... 於 www.hk01.com -

#32.KEYWORD - 魔戒三部曲

KEYWORD - 魔戒三部曲. 獨/八年級生不可錯過!呆頑人推薦馬拉松式看片 · 電影| Movie. Jun 18 , 2021. 獨/八年級生不可錯過!呆頑人推薦馬拉松式看片之旅 · 呆頑人 ... 於 mintnews.tw -

#33.幸福三部曲

第一部曲:傳愛進校園以108課綱,即生命教育的靈性修養作為基礎,走進全台50所小學,舉辦沉靜式親職公益講座,透過喚醒父母的愛,促進親子間愛的流動,進而提升孩子的 ... 於 www.xn--v0qt0z13dynl.com -

#34.台中振興經濟三部曲登場盧市長:我們把錢放大了!

盧市長端出經濟牛肉,強調市府不僅「把錢放大了」,也「力挺庶民經濟」,盼透過橫向的各式品牌活動,及縱向各局處的加碼,達到拚經濟的最大目標,邀請 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#35.三段體( A B A ) - 曲式

三段體是音樂作品中最常見的樂曲形式, 由兩個同等重要的結構(樂理上稱為「A段」和「B段」), 組成了一個具有三個「段落」的曲體,其中第一及第三段可以是完全相同或 ... 於 wingwingkee.wordpress.com -

#36.曲式與作品分析

作者吳祖強教授為著名作曲家、音樂理論家及教育家,曾任北京中央音樂學院院長。本書是他數十年經驗累積的精華,也是中國人研究西洋音樂曲式的一部重要鉅著。讀者可藉由此 ... 於 www.books.com.tw -

#37.魔戒三部曲:王者再臨限量精裝完整版-電影原聲帶(The Lord ...

從首部曲裡滿懷壯志的英雄情懷,到二部曲裡力拔山河的對戰氣勢,霍華休爾透過不同類型曲式的創作精神,完美雕琢這段流露悲壯、榮耀、奇幻、神聖光芒的冒險傳奇,到了 ... 於 www.hitoradio.com -

#38.生祥樂隊《我庄三部曲》演唱會- 最新節目

... 三部曲。 演前導聆. 2022/12/3(六)18:50 戲劇院二樓大廳. 周邊活動. 2022/11/06 (日) ... 現活躍於各式各樣的國內外演出現場,跨界合作邀約不斷。他曾獲得2012臺中國際爵士 ... 於 www.npac-weiwuying.org -

#39.情歌蛻變三部曲Dear Jane之愛情哲學【文化者・專訪】

情歌流行,因為愛是人的根本。情歌之中,尚有一個獨特的分類,那就是「Dear Jane 式情歌」。 由Punk 到Pop ,從「絕美晨曦」唱到「殘破世界」,Dear ... 於 theculturist.hk -

#40.曲式佈局三部曲:前奏|主歌和副歌的前世今生|淺談作詞12

這種曲式有利於有故事性和篇章結構的詩作演唱,即使到了以「主歌-副歌曲式」為主流的近現代,仍然有少部份的歌曲以這樣的曲式寫成。例如1976年的〈The ... 於 drkailyricist.com -

#41.岩井俊二經典「青春三部曲」光點華山重新上映!

岩井俊二的鏡頭以跳躍式的方式刻畫出單純、青澀的愛戀,以及人與人之間的 ... 3 of 4. 岩井俊二「青春三部曲」之三:《青春電幻物語》(All About Lili ... 於 www.elle.com -

#42.面膜三部曲- 優惠推薦- 2023年9月

韓國製造MBL 醫美水光三部曲塗抹式撕拉面膜~一組3入出(三款各1). $119. 新北市板橋區 · 善草紀三部曲面膜水嫩清爽去痘補水保溼收縮毛孔塗抹泥膜精華補水三合一控油清潔黑頭 ... 於 shopee.tw -

#43.流心三部曲‧ 雅緻紅月餅禮盒

今年中秋,想用一盒餅來告訴你我很好,希望你也是!【 中秋人氣王——流心三部曲】金黃色奶黃餡宛如明月星沙般流淌而出,每一口都能感受滿溢的甜蜜滋味#奶黃流心月餅#芋 ... 於 www.elitfun.com -

#44.從《黑暗騎士三部曲》到《沙丘》,重新認識電影配樂大師漢斯 ...

我們先回頭看看電影音樂的發展。 從無聲電影到沉浸式環繞聲系統. 電影配樂與音效的歷史是一段充滿技術創新、實驗探索的旅程, ... 於 zh.soundoflife.com -

#45.傻樂大亂鬥:三部曲

《傻樂大亂斗:三部曲》是一款滿載了各式各樣的遊戲模式、地圖和武器,由數不勝數的模組製作者使用Source 引擎的魔力構建而成的遊戲。始於2012 年的JB3 結合了《火箭鐵 ... 於 store.steampowered.com -

#46.球體學三部曲之一:微觀球體空間學—氣泡

... 式的球體學三部曲:從「自我」的發掘、到對「世界」的探索,最後形構出其複數性詩學。球體學三部曲探討的主題從最微觀的個體出發到宏觀的世界,斯洛特戴克更以其特有的 ... 於 www.digiarts.org.tw -

#47.復三部曲式

(複合再現三部曲式)是複雜化的三部曲式,包含三部分,兩端部分對稱地位於中間部分的兩側。典型復三部曲式的兩端與中間部分存在著對比。復三部曲式與單三部曲式的主要區別 ... 於 www.newton.com.tw -

#48.古典音乐学习笔记——三部曲式

古典音乐学习笔记——三部曲式简介三部曲式一般可以简单表述成ABA式的音乐曲式,通过这种曲式来表达“陈述——对比——重复”的乐思。一般A段写在主调I上,B段 ... 於 m.douban.com -

#49.复三部曲式- PPT

复三部曲式. 一、定义. 按照三部性结构原则构成。每一个部分的结构分别为单三部曲式或单二部曲式,但有很多变化情况,其中第一部分必须是单二部或单二 ... 於 www.slideserve.com -

#50.展覽的周邊也是大用心! 除了重點⚡NYC Trilogy 紐約三部曲 ...

902 likes, 4 comments - e.e___c on June 19, 2023: " NYC Trilogy 紐約三部曲 A ee mi 個展&新書發表@ashhh_workshop 新書&周 ..." 於 www.instagram.com -

#51.复三部曲式

(复合再现三部曲式)是复杂化的三部曲式,包含三部分,两端部分对称地位于中间部分的两侧。典型复三部曲式的两端与中间部分存在着对比。复三部曲式与单三部曲式的主要 ... 於 baike.sogou.com -

#52.讀經藝術三部曲- 2023校園年度預購書

... 三部曲」將影本傳真至本社,劃撥帳號:19922014/戶名:校園書房出版社。 【附註】第4項恕不適用於海外郵購。三聯式發票請註明統編及抬頭全名。一筆訂單恕不分開寄送 ... 於 shop.campus.org.tw -

#53.试论复三部曲式创作特点

牟乔(佳木斯大学音乐学院,黑龙江佳木斯154007)复三部曲式的第一部分一般是单二部曲式或单三部曲式,这一规模使其便于较完整地发展. 於 m.fx361.com -

#54.再现单二部曲式

您在查找再现单二部曲式吗?我们提供全网最全的内容介绍,每天实时更新,最新最全的资讯一网打尽。 於 page.iesdouyin.com -

#55.[音乐杂谈] 曲式体系的形成与曲式组合原则

其局限性在于音乐过多段落的并列可能造成音乐的离心力,从而淡化整体的结构力作用。 ②再现组合原则: 再现二部(A-ba)、再现三部曲式(A-B-A) ... 於 www.yueqiquan.com -

#56.夢幻紳士三部曲:【幻想篇】【逢魔篇】【迷宮篇】

書名:夢幻紳士三部曲:【幻想篇】【逢魔篇】【迷宮篇】,簡介:《夢幻紳士》是我長久以來夢寐以求的完全體,只以主角魅力和氣氛就能說好一個故事。 於 www.cite.com.tw -

#57.TEDxTaipei 2010 – 創意三部曲

2009年十月TEDxTaipei 把台灣的故事帶到全世界,2010年七月二十四日,我們為您帶來創意三部曲: Unlearn. Play. Inspire。 創意是什麼?TED用獨特的說故事方式把好 ... 於 ocw-fms.csu.edu.tw -

#58.流行音樂創作教學(2集):一部、二部、三部曲式、主歌

主歌、副歌OK,現在開講1:一部曲式上節課已經講了。兩個樂句構成:「樂段」那構成的「樂段」稱:一段體如:《世上只有媽媽好》一部曲式。 於 kknews.cc -

#59.三段曲式

... 三部曲式或ABA曲式,是音乐作品中最常见的乐曲形式,最简单的定义是由两个同等重要的结构(乐理上称为“A段”和“B段”),组成了一个具有三个“段落”的曲体,其中第一及第三 ... 於 www.wikiwand.com -

#60.日版「愛在三部曲」式的呢喃電影文學力《偶然與想像》

閱聽《偶然與想像》的體驗很迷人,明明是看一部電影卻好像是在翻閱一本小說、又有一種在咖啡廳與朋友進行此生最美好聊天經驗的…… 說是現在進行式的全新體驗或者是記憶 ... 於 cheercut.com -

#61.简单曲式是什么,音乐的曲式有哪些? - DangDJ

2、两段式:由两个乐段组合构成的乐曲形式,称为两段体或二部曲式,它的特点是第一个乐段的终止式根据音乐的需要可采用完全终止或不完全终止。 3、三段式 ... 於 www.dangdj.com -

#62.曲式與作品分析 - CIRN-教學圖書網

作者吳祖強教授為著名作曲家、音樂理論家及教育家,曾任北京中央音樂學院院長。本書是他數十年經驗累積的精華,也是中國人研究西洋音樂曲式的一部重要鉅著。 於 cirn.moe.edu.tw -

#63.寫成最撫慰人心的歌…張藝興推出「錯過系列」三部曲最終章 ...

2022年末,再聽「Lay式情歌」的心碎、遺憾與感動,張藝興今(23)日推出『錯過系列』第三曲——《沒什麼能給. 於 www.limedia.tw -

#64.每月要發千萬薪水,籌備20年《台灣三部曲》被迫停拍!魏德聖

... 三部曲》被迫停拍!魏德聖 ... 這項商業模式的技術支援,來自另一家台灣新創公司光禾感知,創辦人王友光自信地解釋,購買船票NFT的「乘客」,只要一鍵式 ... 於 www.wealth.com.tw -

#65.回憶三部曲海報- 人氣推薦- 2023年7月| 露天市集

回憶三部曲海報網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。正版『東京電玩會社』【電影海報】回憶三部曲Memories 正版海報半開超大張全台限量300張 ... 於 www.ruten.com.tw -

#66.古典音乐常见曲式和结构- KingBridge

奏鸣曲Sonata 三部曲Ternary Form ABA or ABA' 三段体可以再细分为单三段体(simple ternary)和复三段体(compound ternary)。单三段体中的每一个部分都 ... 於 www.cnblogs.com -

#67.曲式與作品分析- 9789578996441|吳祖強

第六章複三部曲式及複二部曲式 概述 複三部曲式實例分析 複三部曲式的分類和基本特徵 複三部曲式的變形及介於單三部曲式與複三部曲式之間的中間型曲式 複二部曲式. 第七 ... 於 www.musiker.com.tw -

#68.复三部曲式的插部_天天新知识

复三部曲式的插部不具有明朗清晰的曲式结构。而表现为自由松散的不稳定结构。插部是展开性的部分,特点是和声和调性不稳定,和声变化频繁; ... 於 www.musiceol.com -

#69.三段體- 維基百科,自由的百科全書

三段體(Ternary Form),又名三部曲式或ABA曲式,是音樂作品中最常見的樂曲形式,最簡單的定義是由兩個同等重要的結構(樂理上稱為「A段」和「B段」),組成了一個具有三 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.行動加值好康三部曲| 中華電信網路門市CHT.com.tw

各類加值服務線上申請享特惠! 包含KKBOX、Hami Video、書城、鈴聲館、Hami Pass、雲端遊戲、至尊股票機、童書夢工廠等,滿足您不同的需求。 於 www.cht.com.tw -

#71.市政新聞-「淡蘭古道」名揚國際三部曲原聲帶勇奪葛萊美獎

【新北市訊】「淡蘭古道三部曲」原聲帶專輯《Beginningless Beginning》榮獲2023年第65屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎,以蛇腹相機為概念的封面細膩 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#72.流心三部曲- 望月禮盒6入

流心三部曲- 望月禮盒6入|中秋月餅禮盒-附提袋. 一次擁有三款人氣月餅,集結奶黃/芋見/相思流心的中秋月餅禮盒,嚴選台灣在地特選食材、頂級天然奶油以及國際認證鹹 ... 於 www.kaishii.com.tw -

#73.曲式分析之复三部曲式

曲式分析之复三部曲式. 10 个月前. 墨尘音乐考研. 华南地区音乐考研,定期分享和声曲式干货,欢迎关注! 关注. 德沃夏克《幽默曲》. 发布于 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#74.溫妮創作EP《溫式花朵》MV三部曲藏玄機!親妹妹合體共舞 ...

MV三部曲從〈不想努力〉作為開端,在溫室玻璃屋溫妮獨舞、彈吉他;〈只是普通人〉則透過內斂情緒傳達歌曲氛圍,被粉絲大讚「畫面超級優美」。而第三首主打 ... 於 www.chilling.tw -

#75.好书·推荐| 音乐知识小课堂:关于“回旋曲”

... 式反复,或是由于曲式中补充式迭歌的进行,则可能运用于其他的曲式中——复三部曲式、奏鸣曲式、组曲等。 回旋曲式和回旋曲体裁有密切的联系,回旋曲式 ... 於 www.jfdaily.com -

#76.臺灣歷史小說三部曲-傀儡花獅頭花苦楝花合購優惠

傀儡花. 《島嶼DNA》作者繼《福爾摩沙三族記》 又一部台灣史小說力作墾丁海岸曾 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#77.《靜坐—這一檔子事》三部曲套組

作者娓娓道來一生尋師遇法的傳奇經歷,不僅帶領我們再度踏足古人修道的世界,更首度公開私傳精髓導引功法,其中珍貴密要竅訣盡納其中。 其中包括:站樁六式、達摩易筋經十 ... 於 www.modernwisdomcc.com -

#78.單三部曲式_百度百科

單三部曲式也叫三段式,它由三個規模相近、相對獨立的樂段組成。單三部曲式有兩種結構類型:再現單三部曲式(標記為“ABA”)和並列單三部曲式(標記為“ABC”)。 於 baike.baidu.hk -

#79.臺北戀習三部曲之一部曲

而在騎往臺北市客家文化主題公園途中,除了可在跨堤平台上眺望臺北一隅風情外,園區內以客家文化為主題的各式餐飲,亦可讓人大快朵頤一番。 於 www.travel.taipei -

#80.江文也之管弦樂作品「台灣舞曲」是以何種曲式所寫成?(A) ...

一個減縮再現的復三部曲式,呈示部分是再現單三部曲式。樂曲中部由兩大部分組成,前半部分為抒情的中板,後半部分則是是大的展開性連接。再現部減縮成樂段,尾隨一個短小的 ... 於 yamol.tw -

#81.音乐曲式结构有哪些音乐曲式分为哪几种

... 曲式,两个乐段间会形成鲜明的对比。 单二部曲式. 图2 单二部曲式. 3、单三部曲式和复三部曲式 从字面上理解是由三个乐段构成的,是在单二部曲式的基础 ... 於 www.flstudiochina.com -

#82.Top 100件日本美學三部曲- 2023年9月更新

日本美學三部曲全3冊幽玄物哀侘寂日本美學大師大西克禮傳世之作日本美學發展理論書籍 ... 式美學發展歷史大西克禮的傳世經典之作日本美學圖書籍. ¥. 49.85. 已售0件. 收藏. 於 world.taobao.com -

#83.曲式與作品分析(修訂版)(簡體書)

... 三部曲式及復二部曲式1.概述2.復三部曲式實例分析3.復三部曲式的分類和基本特征4.復三部曲式的變形及介于單三部曲式與復三部曲式之間的中間型曲式5.復二部曲式第七章 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#84.藝術家餐桌系列「莒哈絲.三部曲」以沉浸式餐酒致敬法國情慾 ...

由「可口創造」推出的藝術家餐桌系列以「莒哈絲.三部曲」為名,將食物、表演和物件視為索引,透過前菜、主餐、甜點的食物設計編排,邀大眾走入複合 ... 於 500times.udn.com -

#85.最令人心疼的語句,寫成最撫慰人心的歌…張藝興推出「錯過 ...

最令人心疼的語句,寫成最撫慰人心的歌…張藝興推出「錯過系列」三部曲最終章《沒什麼能給你》 ... 2022年末,再聽「Lay式情歌」的心碎、遺憾與感動,張藝興 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#86.三段体| 平均律维基

三段体又名三部曲式或ABA曲式,是音乐作品中最常见的乐曲形式,是由两个同等重要的结构(乐理上称为“A段”和“B段”),组成了一个具有三个“段落”的曲体,其中第一及第三 ... 於 12www.fandom.com -

#87.戀愛三部曲

戀愛三部曲是名為「比茲卡西」的少女,她在2015 年的一系列戀愛故事。從來自夢境的徵兆、幻想派對與虛擬曖昧的醞釀期,最後來到現實進行式。 { 序曲:三號} 是 ... 於 fgmusic.com.tw -

#88.寒夜三部曲

寒夜三部曲. 《寒夜三部曲》 長篇小說。李喬著。為《寒夜》、《荒村》、《孤燈》三大長篇組合成的大河式小說。書名是由鍾肇政所建議:「以為雄渾、深遠兼而有之。」三書 ... 於 nrch.culture.tw -

#89.音乐要素--曲式==复三部曲式

第一、第三部分均有单二部或单三部曲式组成。中间部分除单二部、单三部曲外,也可能是乐段或三声中部和插部构成。在总的 ... 於 blog.wenxuecity.com -

#90.《愛在黎明破曉時》三部曲30句經典台詞回顧!關於美好愛情 ...

《愛在巴黎日落時》電影的最後,席琳自彈自唱自創的〈華爾滋〉,歌詞字裡行間透露她對傑西還有難以放下的情愫,結尾導演一如往常留下開放式結局,兩人是否 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#91.復三部曲式

復三部曲式(複合再現三部曲式)是複雜化的三部曲式,包含三部分,兩端部分對稱地位於中間部分的兩側。典型復三部曲式的兩端與中間部分存在著對比。復三部曲式與單三部曲式 ... 於 www.jendow.com.tw -

#92.台灣人三部曲 - 文學館資料庫平台

《台灣人三部曲》前後花費超過10年時間撰寫。第一部《沉淪》1967年 ... 此三部曲的時代背景跨越整個日本殖民統治時期。透過陸家三個世代的家族史呈現,將殖民歷史作了濃縮式 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#93.常见的曲式种类

每个段落均由乐段、二段体、三段体构成。 主题与插部之间常有连接部,有鲜明的对比,最后有以主题为基础的结尾。回旋曲式用 ... 於 upload.htexam.com -

#94.「古典」與「我者」,我們的aural awakening?《我庄三部曲》

... 三部曲》,實為期待。期待,來自對生祥樂隊 ... 音樂會由器樂合奏展開,如同歌劇開演前濃縮全劇意旨的序曲,意圖營造的磅礡氣勢,在結尾交響樂式的漸強轟然中,舞台燈亮。 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#95.三部曲| 誠品線上

三部曲 :,首支單曲“BangBangYou'reDead”就開始廣博樂識的火力展示,爵士鼓、銅管採樣與冷漠的唸唱, ... 式的十三點與流暢直追當年的Deeee-Lite ,他們一點也不避諱這首歌 ... 於 www.eslite.com -

#96.什么是二部曲式?什么是三部曲式? - acoustics

三部曲式 是第一段在一个不同内容的第二段以后再次出现的曲式。这个再现的部分不加任何变化,也可以加以改变或装饰。通常我们用“ABA”的公式来表示。 於 www.zhoulujun.cn -

#97.曲式I Music Form I (二段體、三段體) - YouTube

簡介 曲式 :二段體、三段體所使用的音樂: Greensleeves 綠袖子Gavotte in G 嘉禾舞曲Dance of reed pipes籚笛舞曲(自胡桃夾子組曲) Minuet in G ... 於 www.youtube.com -

#98.单二部曲式解析,不能再干的干货! - 音乐

有再现单二部曲式的第二个乐段,分为前后二个小段落,前段ū对比部分,也称“中段”(不能独立,不同于三段式的“中段”)。后段是再现部分,再现第一乐段主题材料的片段,也称“ ... 於 musicdu.net -

#99.奇士勞斯基「藍白紅三部曲」:不自由平等,卻博愛溫柔

從素昧平生到兄弟般的信任,這段情誼成為《白色》裡最動人的旋律。 到了《紅色》,則是兩位主角范倫堤娜和退休法官。一個懷抱理想主義式的善良熱情,一個 ... 於 filmaholic.tw